検索結果

-

COLUMN/コラム2015.09.29

個人的に熱烈推薦!編成部スタッフ1人1本レコメンド 【2015年10月】うず潮

ミュージックビデオやCM監督として地位を築いたデヴィッド・フィンチャーが、長編映画監督に初挑戦した本作。リプリー役のシガーニー・ウィーヴァーがスキンヘッドでの熱演も話題に。『ブラス!』や『ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク』に出演したイギリスの名優ピート・ポスルスウェイトも囚人役で出演。 リプリーたちはクイーン・エイリアンとの戦闘後、冷凍睡眠で地球に帰還中にまたもトラブルに。原因不明の火災が起こり母船から救命艇で切り離され、惑星フィオリーナ161に墜落。しかもこの惑星は男性凶悪犯しかいない流刑地。囚人たちに救助された唯一生き残ったのはリプリーと犬のみ。所長命令で医務室に軟禁されるリプリーだったが、命令など聞かず事故の原因を探るべくアンドロイドのビショップを探していた。そんな中、生き残った犬から新たなエイリアンが産まれていた…。 デヴィッド・フィンチャーのダークな映像センスとスピード感溢れるエイリアンとの激闘は必見!10月のザ・シネマでは、エイリアンシリーズの第1作から4作までを一挙放送!さらに吹き替え版もお送りします! © 1992 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

-

COLUMN/コラム2015.09.25

個人的に熱烈推薦!編成部スタッフ1人1本レコメンド 【2015年10月】

ミュージックビデオやCM監督として地位を築いたデヴィッド・フィンチャーが、長編映画監督に初挑戦した本作。リプリー役のシガーニー・ウィーヴァーがスキンヘッドでの熱演も話題に。『ブラス!』や『ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク』に出演したイギリスの名優ピート・ポスルスウェイトも囚人役で出演。 リプリーたちはクイーン・エイリアンとの戦闘後、冷凍睡眠で地球に帰還中にまたもトラブルに。原因不明の火災が起こり母船から救命艇で切り離され、惑星フィオリーナ161に墜落。しかもこの惑星は男性凶悪犯しかいない流刑地。囚人たちに救助された唯一生き残ったのはリプリーと犬のみ。所長命令で医務室に軟禁されるリプリーだったが、命令など聞かず事故の原因を探るべくアンドロイドのビショップを探していた。そんな中、生き残った犬から新たなエイリアンが産まれていた…。 デヴィッド・フィンチャーのダークな映像センスとスピード感溢れるエイリアンとの激闘は必見!10月のザ・シネマでは、エイリアンシリーズの第1作から4作までを一挙放送!さらに吹き替え版もお送りします!■ © 1992 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

-

COLUMN/コラム2015.07.24

個人的に熱烈推薦!編成部スタッフ1人1本レコメンド 【2015年8月】うず潮

死の運命に弄ばれる若者たちを描いた『ファイナル・デスティネーション』の続編となる本作。前作を見ていなくてもご安心を。どっぷりとハマれます! ウキウキ気分で車で旅行に出かけたキンバリーとその友人たち。ハイウェイの入り口で信号待ちしていたキンバリーの脳内に、ハイウェイで起こる悲惨な大事故の生々しい映像が映し出されてしまうのです。我に返ったキンバリーは、事故を防ごうとハイウェイの入り口を車で封鎖。クラクションと怒号が飛び交う中、キンバリーの目の前で大事故が発生。本当は死ぬはずだった皆様から感謝されるキンバリー。しかし、彼らの身に仕組まれたかのような死の恐怖が降りかかるのです。 ドミノ倒しのようなキッカケで始まる死の予感、唐突に訪れるショッキングシーン…時間を忘れて思わず見入ってしまうこの映画。あまりの人気でシリーズ化されてます!ザ・シネマでは、第3弾の『ファイナル・デッドコースター』、第4弾の『ファイナル・デッドサーキット』も合わせて放送します。続けて見ると面白さ倍増! ©MMIII NEW LINE PRODUCTIONS,INC.ALL RIGHTS RESERVED

-

COLUMN/コラム2015.07.06

フランスの気鋭監督が創出した“立てこもり活劇”の醍醐味~『スズメバチ』

本作が2002年の秋に日本公開された際に、ポスターやチラシに添えられたキャッチコピーは今でもよく覚えている。「12000発喰らえ」。しかし謳い文句通りの“ド派手なドンパチ”を期待して劇場に足を運んだ観客は、実際に本編を目の当たりにして面食らったのではないか。何せ序盤の約30分、これといった見せ場がほとんどない。観客を退屈させないための“方程式”に則った昨今のハリウッド・アクションや、本家のハリウッド以上にハリウッド的な娯楽性に富んだヨーロッパ・コープ製のフレンチ・アクションに慣れ親しんだ映画ファンは、本作のいささか冗長で無愛想にも映る導入部に焦れったさを感じるかもしれない。 正直なところ決して洗練されたタッチの導入部ではないが、作り手の狙いははっきりしている。「荒野の七人」のテーマ曲を口笛とアカペラで奏でながら、練りに練った犯罪計画を実行に移そうとしている若い窃盗犯グループ。人身売買、武器密輸などの凶悪犯罪を繰り返してきたアルバニア・マフィアのボスを、物々しい装甲車で護送しているフランス警察の特殊部隊。そして職場に向かおうとしている元消防士のしがない中年警備員。7月14日のパリ祭を背景に、そんな見ず知らずの登場人物たちが偶然にも“ある場所”に集結していく過程が描かれる。そう、この映画は冒頭30分を長々と費やして、アクション映画を形成する重要な要素のひとつであるシチュエーション=状況設定を組み立てているのだ。その30分を乗りきった観客には、ご褒美として中盤以降に怒濤のシークエンスが待っている。 その“ある場所”とは、ストラスブールの工業地帯にたたずむ黒い外壁の巨大な倉庫だ。ここに忍び込んだ窃盗犯グループは、前述の中年男ともうひとりの若い警備員を拘束し、大量のノートパソコンを強奪してトンズラしようともくろんでいる。ところが時同じくしてストラスブール近郊の別地点で、ボスを奪還しようとするマフィアの武装軍団が特殊部隊の護送車を襲撃。からくも生き延びた女性中尉リボリと数名の部下は、まだ窃盗犯グループがとどまっている倉庫に一時避難する。倉庫はあれよあれよという間に武装マフィアに包囲され、外界への連絡手段を断たれたリボリに残された道はただひとつ。その倉庫に身を潜めたまま窃盗犯や警備員たちと力を合わせ、軍隊並みの重装備を誇るマフィアを迎え撃つことだ。 言わば、これは倉庫を“砦”に見立てた伝統的な“立てこもり型”のアクション映画である。逃げるという選択肢を奪われた登場人物が、閉塞した限定空間に籠城して必死の抵抗を試みる。孤立無援にして、圧倒的な多勢に無勢。まともに闘ったら絶対に勝ち目はない。ゆえに登場人物がすべきことは敵の侵入を“防ぐ”ことであり、そこにヒリヒリするような極限状況のスリルが生まれる。スカッとした爽快さ&豪快さを売りにしたアクション大作とは真逆の、首を真綿で締められるがごときマゾヒスティックな緊張感。生き抜くためには命知らずの度胸や腕っぷしの強さよりも、ひたすら忍耐力と臨機応変の対応力が求められる。そこに立てこもり活劇の醍醐味がある。 このジャンルの代表作というと、ジョン・カーペンター監督の『要塞警察』(76)とその原点であるハワード・ホークス監督の西部劇『リオ・ブラボー』(59)がすぐさま思い浮かぶ。とりわけこの映画と『要塞警察』の類似性は誰の目にも明らかだ。しかしながら本作には「このシチュエーションの活劇が撮りたかった!」という作り手の並々ならぬ意欲が全編にみなぎっており、パクリや二番煎じと誹る向きはどこにもいないだろう。浮ついたギャグや、二丁拳銃などのアクロバティックな描写は一切ない。その代わりに戦闘中の登場人物が残りの弾薬数を確認したり、状況がじわじわと切羽詰まっていくプロセスをリアルに見せる工夫が随所に盛り込まれ、本格的な立てこもり活劇に仕上がっている。 『スズメバチ』というタイトルも言い得て妙だ(原題は『Nid de guêpes(スズメバチの巣)』)。目の部分が不気味に赤く光る暗視ゴーグルを装着した武装マフィアが、暗闇の中からうようよと無数にわき出ては、容赦なく倉庫に群がってくるイメージは、まさしくスズメバチを想起させる。生憎、筆者はその筋には詳しくないが、銃器の演出にもそうとうこだわりがあるのだろう。立てこもる側の登場人物にはそれぞれのキャラクターの個性に合わせてショットガン、カービン銃、自動小銃といった新旧織り交ぜた武器を持たせ、武装マフィアはサイレンサー付きの銃でひたひたと攻め入ってくる。撃ち抜かれた壁の銃痕の穴から光が差し込むというガン・アクション映画には定番のショットにも、“スズメバチの巣”のヴィジュアル化を意識した美学が宿っている。ちなみに監督は本作の成功がきっかけでハリウッドに招かれ、ブルース・ウィリス主演の『ホステージ』(05)を発表し、最近では「マイウェイ」の共作者として名高いポップスター、クロード・フランソワの伝記映画『最後のマイ・ウェイ』(12)を手がけたフローラン・エミリオ・シリ。『スズメバチ』は彼の長編第2作であり、本邦初登場作品である。 「ここを突破されたらヤバい!」というギリギリの切迫感が少々物足りず、クライマックスへのなだれ込み方が大味になってしまったことなど難点はいくつか見受けられるが、『TAXi』(97~07)シリーズで名を馳せた某俳優が演じるキャラクターが早々に戦闘不能に陥ったり、誰が最後まで生き残るのかは予測不可能。「12000発喰らえ」のキャッチコピーに引かれた観客の期待にも応えるであろう“フレンチ立てこもりアクション”のカタルシスを、ぜひ堪能してほしい。■ © 2002 - CINEMANE FILMS - CARRERE GROUP - PATHE IMAGE PRODUCTION - FRANCE 2 CINEMA

-

COLUMN/コラム2015.06.20

『チャッピー』の監督、南アが輩出した若き天才ニール・ブロムカンプが20代で放った衝撃作〜『第9地区』〜

1982年、南アフリカのヨハネスブルグ上空に、巨大な宇宙船が出現した。宇宙船の中にいたのは、難民化した大量のエイリアンたちであった。エイリアンたちはその外見から「エビ」という蔑称を付けられ、人間との反発による衝突を防ぐため、地上にある隔離地区「第9地区」へと移住させられる。そして「第9地区」の管理は、半官半民の巨大企業MNU(Multi-Nation United)に委託されることとなった。 それから28年後、エビたちが「第9地区」で増殖し続け、またナイジェリアン・ギャングが跋扈する治安の悪化に危機感を感じたMNUは、エビたちをさらに劣悪な環境である「第10地区」に移住させることを計画。そのためには「第9地区」に住むエイリアンたちから移住に合意する契約書にサインをもらう必要が生じた。その担当には、MNUのエイリアン対策課の職員で、MNU幹部の娘を妻としながらも凡庸な能力のために出世できないヴィカスが選ばれた。 ヴィカスはMNUの特殊部隊と共に「第9地区」に向かい、半ば強制的にエイリアンたちから移住合意書にサインをさせていく。その際、エビのクリストファーの家で見付けた液体を、不注意から浴びてしまったヴィカス。直後からヴィカスの身体に変化が現れ、MNUはヴィカスを研究の対象として扱い、様々な人体実験に強制的に参加させられることになる……。 『第9地区』は、前述の南アフリカのパブリックイメージを全部ぶち込んで、さらに我々があまり知らない南アフリカの現実と塩分濃度高めの男気で味付けし、極上のアクションで煮込んだ超絶傑作映画だ。 本作は、監督のニール・ブロムカンプの長編デビュー作。ブロムカンプは南アフリカのヨハネスブルグ生まれの現在35歳(『第9地区』撮影時は29歳)。高校生の時に、後に本作の主人公ヴィカスを演じることになるシャールト・コプリーと出会う。ブロムカンプの才能に惚れこんだコプリーは、高校を卒業したブロムカンプとともに制作会社を立ち上げ、ブロムカンプは3Dアニメーターとして映画業界で働き始めた。『ダークエンジェル』などのテレビシリーズでCGを担当するなどしてキャリアを積み上げたブロムカンプは、同時に自社で複数の短編映画を制作。中でも『アライブ・イン・ヨハネスブルグ』は、まさに『第9地区』の原点と言える作品であり、巨大宇宙船、エイリアン、特殊部隊、パワーローダーといった『第9地区』の重要要素が登場するだけでなく、モキュメンタリースタイルの撮影・編集方法もすでにここで確立している(『第9地区』でヴィカスを演じたコプリーが、『アライブ・イン・ヨハネスブルグ』では特殊部隊側として出演している)。そもそもこの『アライブ・イン・ヨハネスブルグ』のコンセプトは、1966年に6万人以上の黒人が住んでいたケープタウン近郊の「第6地区」において、アパルトヘイト政策による強制移住させられた事件にヒントを作られている。 そんなブロムカンプの才能に気付いたのはコプリーだけでなく、『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズのピーター・ジャクソンもブロムカンプの溢れる才能に惚れこんだ。ピージャクは長編映画を一本も撮ったことのないこの20代の若者を、総製作費100億円以上の大作SF映画の監督に抜擢する。マイクロソフトがXbox用ゲームとして発売し、全世界で3,000万本以上のセールスを記録している大ヒットゲーム『HALO』の実写映画化である。 2006年に発表され、ピージャクが製作総指揮をつとめるビッグプロジェクトだったが、予算、利益の分配だけでなく、まったくの新人監督であるブロムカンプをこのような大作の監督に起用するという人事についてもマイクロソフト側との交渉が難航。2009年1月には、このプロジェクト自体が消滅することが発表された。 しかしピージャクとブロムガンプは『HALO』のために準備したリソースやチーム体制を、そのまま解散するようなことはしなかった。ブロムガンプがかねてから構想していた『アライブ・イン・ヨハネスブルグ』の長編映画化、『第9地区』の実現に向けて、企画をスタートさせたのだった(ブロムガンプ自身は『HALO』の映画化には今でも前向きなコメントを出している)。 完成した『第9地区』は、実に恐るべき映画となっている。主人公ヴィカスの身に何かが起こったことだけが分かるインタビューで構成される序盤、人間とエイリアンが共存する異常な世界観、エイリアンと共生するナイジェリア人ギャング団など、オープニングからグイグイと物語に引き込まれていく。そしてヴィカスの身体に変化が起きてからは、政府、MNU、警察、市民、ギャングという南アフリカのすべてが自分を付けねらう中で、最後の選択として「第9地区」に逃れたヴィカスの孤独。そしてエイリアンの武器を手に入れてからはジェットコースターのような超展開で怒涛のクライマックスに向けて突き進む。 本作にはブロムガンプとコプリーが、南アフリカ出身ではあるが本質的にはよそ者であるアングロ・アフリカン(アフリカ中南部に住む、英語を第一言語とする白人系民族)である影響が大きい。国家の主権を黒人に戻したことにより、出身地が自身の国家でないというアイデンティティ喪失と、それでいながら抗らい難い故郷アフリカへの望郷の念が映画の所々に強く感じられるのだ。これは舞台は違えど、ブロムカンプの長編2作目『エリジウム』でも顕著に表れていたし、ローデシア(現ジンバブエ)出身の傭兵が主人公であるレオナルド・ディカプリオ主演作『ブラッド・ダイヤモンド』なども同じ流れで語れる作品だ。 またブロムガンプの作品に共通するのが、本人の意思とは無関係に悪意ある行動を取っていた人間が、否応なく巻き込まれた状況の中で、土壇場で男気溢れる正しい選択をしてカタルシスを最高潮に高める点。これもやはり前述の『ブラッド・ダイヤモンド』や、デンゼル・ワシントン主演の『デンジャラス・ラン』、古典傭兵映画『ワイルド・ギース』といったアフリカを舞台にした秀作群に共通するし、ブロムガンプ最新作の『チャッピー』では、南アフリカ人ラッパーのNINJAが演じたチンピラのニンジャが、最後の最後で見せる行動にもはっきりとにみられる。ブロムガンプの映画からは、環境が悪人を作り、状況で悪人は変わることが出来るという性善説的な思いが多分に伝わってくる。 そしてブロムガンプ映画には、共通して激しい銃撃アクションが見所となっている点も注目。南アフリカはアパルトヘイト体制維持のために発展したアフリカで最も進んだ軍事組織を持つ国家であり、アフリカ各地での非正規戦を多く戦った経験豊富な軍人を多く抱える国だ。さらにアパルトヘイト終了後の軍縮によって失業した特殊部隊員らによって、「エグゼクティブ・アウトカムズ」のような世界最大級の民間軍事会社(傭兵会社)が設立されたり、6,000社以上の警備会社に元軍人を中心に4万人以上が勤務するなど、独自の発展を遂げた民間の軍事組織を持つ国だ(「エグゼクティブ・アウトカムズ」社は国家を転覆させるほどの力を持ったため、後に南アフリカ政府によって強制的に解体させられた)。また本作には南アフリカの銃器メーカーデネル社ヴェクター小火器事業部が開発した銃器が大量に登場。マニアを唸らせている。 ブロムガンプ渾身の『第9地区』は30億円の制作費で作られ、最終的に世界で210億円の興行収入を獲得する常識外れのメガヒット作となった。知名度のある俳優も出ておらず、登場人物はクセがあり、残酷描写や文化の違いから違和感を感じる点もあるという、少々取っつきづらい作品ではある。しかし観始めてしまえば、110分が一瞬で過ぎ去っていくこと請け合い。そして観たら語らずにはいられない作品である。■ © District 9 Ltd.

-

COLUMN/コラム2015.02.17

美しく切なく残る余韻にひたれる、すごくシニカルなファンタジー・コメディ〜『チキンとプラム 〜あるバイオリン弾き、最後の夢〜』

原作のタイトルにもなっている「鶏のプラム煮」は主人公ナセル・アリの大好物であり、主人公に死ぬのを諦めさせようと、妻が料理するエピソードがある。 主人公の自殺しようとする男ナセル・アリに、『キングス&クイーン』(2004年)『ニュンヘン』(2005年)『潜水服は蝶の夢を見る』(2007年)『00'7/慰めの報酬』(2008年)のフランス人俳優マチュー・アマルリック。妻ファランギースに、『ヘンリー&ジューン/私が愛した男と女』(1990年)『パルプ・フィクション』(1994年)のポルトガル人女優マリア・デ・メデイロス。主人公のかつての恋人イラーヌに、『ワールド・イズ・ライズ』(2008年)『彼女が消えた浜辺』(2009年)の、ピアニストとしても活躍するパリ在住のイラン人女優ゴルシフテ・ファラハニが扮している。 物語はこうだ。天才的音楽家・ナセル・アリ(マチュー・アマルリック)は、愛用のバイオリンを壊されたことをきっかけに自殺を決意。自室にこもって静かに最期の瞬間を待つ8日間、ナセルは思い通りにならなかった過去の人生を振り返るのだ。空っぽな音だと師匠に叱られた修業時代。音楽家として絶大な人気を得た黄金時代。妻ファランキースとの誤った結婚。怖くて愛しい母パルヴィーンの死。大好きなソフィア・ローレンと鶏肉のプラム煮。そして今も胸を引き裂くのは、イラーヌ(ゴルシフテ・ファラハニ)との叶わなかった恋。やがて明かされる、奇跡の音色の秘密とは? いろんな死に方を考えるが、すべての方法が怖くなって踏み切れず、自室のこもり、食事も摂らず、ただ寝ることにするのが何ともコミカルだ。 そして思い返す過去の人生。弟アブティと何かと比較された少年時代、美しい女性イラーヌと大恋愛するも、女性の父親の反対に遭って別れてしまったこと、バイオリン修行で世界を20年間放浪したあと、母親パルヴィーンの強い勧めでいまの妻ファランギースと結婚したことなどがおもしろおかしく描かれていく。原作がコミックだけに、すごくファンタジー色が強く、ちょっと変わったサトラピ=パルノー・タッチになっている。フランス映画独特の影絵のような雰囲気もいい。 どちらかというと、エリック・ロメール監督の『獅子座』(1958年)のような既視感(デ・ジャ・ヴ)のあるフランス映画あたりの教訓話で、実に笑うに笑えない男の話だ。彼は子育てはさぼり、楽器店の主人には因縁を付け、妻には逆切れするとんでもない男。だが、話が進むにつれ、主人公の心情が少しずつわかるようになり、ストーリーにもどんどん引き込まれていく。そして何より、幻想的な映像がすべてを優しく包んでいて、愛おしい。 これをハッピーエンドと言わずにいられない。主人公は大切なバイオリンを妻に壊されて、絶望して死ぬのだけれど、見方によっては、彼はけっして不幸ではないのだ。若き日に出会った美しい人との別れなくして、彼の音楽家としての覚醒はなかったのだ。切ない別れだからこそ、一生に一度きりの恋を胸に秘めて生きられたのだ。嫉妬のあまり、彼のバイオリンをひったくって壊してしまった妻も、報われない恋を夫に対して抱いていたのではないのか? 壊れたバイオリンの代わりを探す主人公は、街で孫を連れたイラーヌと再会する。彼女は、ナセル・アリのことを知らないと冷たくあしらう。それを悲嘆する主人公はいよいよ自殺するけれど、実のところ彼女はまだナセル・アリを愛していて、彼の葬儀をひっそりと見つめている最後がすごく心に残る。 イラーヌとの恋の別れの引き換えに、音楽の道をきわめたナセル・アリ。彼が奇跡の音色を奏でられるのは、奏でることでイラーヌの存在を身近に感じることができたからだ。 この映画は、イスラム教で死を司る天使アズラエルの視線で描かれる。ファンタジー色が強いのも、そのせいだ。このストーリーにすごい説得性を持たせるのが、ナセル・アリのかつての恋人イラーヌの息を飲むような美しさだ。彼が一生をかけて愛し続けたこと、また彼が晩年に再会するけれど、彼女の記憶にすら残っていなかった虚しさが、彼の自殺の引き金になったこと、そのすべてが完全に納得できてしまう。 主人公がバイオリニストで、随所に流れるバイオリンの名曲が、切ない物語を心により刻みつけるのもいい(音楽はオリヴィエ・ベルネ)。 仏独などの合作映画であり、母パルヴィーンはイザベラ・ロッセリーニ、娘リリはキアラ・マストロヤンニなど、国際色豊かなキャストが集まっているのもミソだ。 前半はやや退屈だが、ラスト15分に怒濤の感動が襲うので、サトラピ=パルノー・タッチの独創的映像をじっくりと観てほしい。 結局、人間は絶望と希望を繰り返す生き物なのだ。そうした教訓を含ませながら美しく切なく残る余韻にひたれる、すごくシニカルなコメディである。■ ©Copyright 2011Celluloid Dreams Productions - TheManipulators – uFilm Studio 37 - Le Pacte – Arte France Cinéma – ZDF/ Arte - Lorette Productions– Film(s)

-

COLUMN/コラム2014.11.04

モンド映画の鬼才・プロスペリ監督生涯唯一の劇映画『猛獣大脱走』

テレビの映画コンテンツで偶然観てしまった作品、ビデオをジャケ借りして観てしまった作品、そして筆者のようにある程度年齢がいった者にとっては、映画を観に行った際に同時上映の作品として観てしまい、それがトラウマになってしまったというパターンが多いのではないだろうか。 筆者が子供の頃、巷では『ドランク・モンキー/酔拳』(78年)から始まる空前のジャッキー・チェンブームが起こっていた。発表される作品は次々と大ヒットしていたジャッキー映画。そんなジャッキー映画の中でも、集大成とされるアクション大作『プロジェクトA』(84年)は、公開前から全国の小中学生の期待度はMAX状態となっており、公開と同時に映画館に子供たちが押し寄せることになる。 前置きが長くなったが、この時地方の映画館では『プロジェクトA』の同時上映として公開されていたのが、このイタリア映画『猛獣大脱走』(83年)だったのだ。 映画館に詰めかけた多くの小中学生とって、『プロジェクトA』をもう一回観るためには、どうしてもクリアしなければならない関門が『猛獣大脱走』であった。入替制などなかった当時は、映画好き少年少女にとって終日映画館にいるのは珍しいことではなく、ビデオが普及していなかった時代だけに、気に入った映画は何度も何度も観て脳に刷り込もうとするのはしごく当たり前のことであったのだ。 当然ジャッキー・チェンの大ファンだった筆者も週末は毎日『プロジェクトA』を観るために映画館に住み込み状態となり、当たり前のように何度も何度もこの『猛獣大脱走』を観ることになったのだ。 ホラー映画や残酷描写にまだ免疫が少なかった小学生時代の筆者にとって、この観たくもないはずの『猛獣大脱走』。ロビーに出て遊んでいればいいのに毎回毎回『猛獣大脱走』を観てしまったのは、序盤のオッパイが出てくるシーンを観るためであったことは言うまでもない(そもそもこんな映画が『プロジェクトA』の併映だったことが驚きなのだが)。 さて、そんな『猛獣大脱走』のストーリーは以下の通りである。 ヨーロッパ北部のある街。最新鋭のコンピュータで制御された世界最大の動物園。ある日、獣医のリップと恋人のローラは、動物たちに異変が起こっていることに気付く。そして深夜にカーセックス中のカップルが、凶暴化した大量のネズミに食い殺される事件が発生。リップは動物が凶暴化した原因を調査するためにサンプルを採取し、動物園の研究室に戻る。しかし動物園にいるはずの動物たちは、一頭残らず消えていた。突如暴れ出した象たちがコンピュータシステムを故障させ、動物園の檻のカギが解除されてしまっていたのだ。1000頭の猛獣たちは大都会に放たれ、街は大パニックに。凶暴化した動物たちは、次々と人間を襲い始め……。 最新鋭のコンピュータによって制御された動物園で、絶対的な信頼を置いていたコンピュータが何らかの事情で故障し、それによって放たれた猛獣が暴れ出す……ストーリーを読んで分かる通り、本作は早すぎた『ジュラシック・パーク』(93年)である。もっと言えば『キングコング』(33年)も後半はこの内容。見世物として連れてこられた猛獣が、人間の作り上げた文明を過信する人間たちに逆襲するという、動物パニック物の典型的なストーリーだ。 もちろん本作は、ご存じの通り『アニマル大戦争』(77年 米)の影響下にある作品と言うか、イタリア映画らしく豪快に設定をパクった作品ではあるが、そこはイタリア映画、諸所にさらなる残酷描写と救いの無い展開を挿入することで、単なる動物パニック映画ではなく、観客により一層下世話な興味を抱かせる作りになっている点は大いに評価すべきだろう(『アニマル大戦争』は動物よりも悪徳弁護士を演じたレスリー・ニールセンが怖かった)。 そんな『猛獣大脱走』を監督したのは、イタリア・モンド映画の鬼才、フランコ・E・プロスペリ。モンド映画の世界的権威であるグァルティエロ・ヤコペッティ監督とタッグを組んで、多くのモンド映画を世に送り出した名監督である。 モンド映画とは、観客の好奇心を刺激するような猟奇趣味的ドキュメンタリー、もしくはモキュメンタリー(ドキュメンタリー風のヤラセ)映画の総称。しかし実際にはモンド映画とはヤコペッティ映画であると関連付けられるほど、このジャンルにおけるヤコペッティ映画の影響は強い。そんな世界的影響の強い強烈な作品群で、ヤコペッティとともに共同監督としてクレジットされているのがプロスペリである。 プロスペリは1926年(または1928年)にイタリアのローマで生まれた。ローマ大学では魚類に関する研究を重ね、その中でサメの生態に関する実験の様子をフィルムに収める研究を続ける中で映像の世界に興味を抱き、ドキュメンタリー映画界に身を投じることになる(生きたシーラカンスの撮影にも関わったとされる)。 『グランドコモロ島』(53年)『自然保護区』(58年)などのドキュメンタリー映画を監督した後、ヤコペッティと出会ったプロスペリは世界的な大ヒットとなる『世界残酷物語』を共同監督。自然科学分野でのドキュメンタリーのスペシャリストであるプロスペリは、本作で素晴らしい映像美を残し、『世界残酷物語』(62年)の成功に大きく寄与することになる。その後『世界女族物語』(62年)、『続・世界残酷物語』(63年)、『ヤコペッティのさらばアフリカ』(66年)、『ヤコペッティの残酷大陸』(71年)、『ヤコペッティの大残酷』(74年)といった具合に、毎年のようにヤコペッティとともに世界の奇習・奇祭を撮影して回っていた。 その後、ヤコペッティと組んだ一連のモンド映画は日本でも大ヒットしたこともあり、フジテレビからの依頼でヨーロッパの犯罪事情を追うドキュメンタリー映画『地獄のボディガード・スーパーゴリラ/ヨーロッパ犯罪地帯を暴く』(79年)を監督。本作はゴールデン洋画劇場で放映された(多くの映画サイトでのプロスペリのフィルモグラフィからは抜けている)。そして満を持して監督した劇映画がこの『猛獣大脱走』だったのだ。 『猛獣大脱走』は、モンド映画の観点からしても素晴らしいクオリティの作品である。プロスペリお得意の動物を使った演出は冴えわたり、本物の動物を使ったシーンとショックシーンの切り替えのタイミングは見事の一言。ハイエナが豚を襲うシーンなど、「本作では動物たちを一切傷つけていません」などというテロップがエンドクレジットに必ず入る昨今の作品では考えられないような素晴らしいシーンが満載である。 あくまでも「ホンモノ」にこだわる鬼才プロスペリ監督の生涯唯一の劇映画である本作は、モンド映画でつちかったあらゆるテクニックとソウルが溢れる大傑作。筆者も久々に見直してみようと思う。■ ©TOHO-TOWA

-

COLUMN/コラム2014.08.06

『ダウンタウン物語』『バーディ』〜普通とは「違った世界」を見せてくれる監督、アラン・パーカーによる、二つの映画

『小さな恋のメロディ』(71年)の原作・脚本者であるアラン・パーカーは、そんな大好きな監督だ。彼の作品にはいつも普通とは「違った世界」を見せられる思いがした。『ミッドナイト・エクスプレス』(78年)、『フェーム』(80年)、『バーディ』(84年)、『ミシシッピ・バーニング』(88年)、『ザ・コミットメンツ』(91年)とぼくの中で永遠不滅の大傑作が5本もある。思えば、彼の作品を一生かけて追いかけてきた。 このたびザシネマで、『ダウンタウン物語』と『バーディ』が放映されるという。それぞれの見どころを指摘しておこう。 『ダウンタウン物語』(76年)は、禁酒法時代のニューヨークのダウンタウンを舞台に2つのギャング団の抗争を描いたミュージカル映画だ。日本映画の大傑作『用心棒』(61年)のような話なのだ。ところが、出演しているのは全員13歳以下の子どもで、20世紀初頭のファッションに身を包んだ彼らがパイ投げマシンガンを乱射しギャングを演じている。公開当時14歳(撮影時13歳だった)のジョディ・フォスターが妖艶な歌姫を演じていて、話題になった。『アリスの恋』(74年)や『タクシードライバー』(76年)で子役として有名になったフォスターは、当時映画雑誌の花形だった。どこかの雑誌のインタビュ―記事で、愛読書を訊かれた彼女の答えは「ジャン=ポール・サルトルの『自由への道』」だった。1歳年上の筆者はあわてて、『水いらず』など、サルトルの実存主義小説の著作を読み出したのはいうまでもない。 ミュージカル映画的な側面もあるが、ミュージカル仕立てのナンバーはちと弱いと思う。『アニー』の「トゥモロー」のように、胸に迫らないのは事実である。とはいえ、銃撃戦もカーチェイスも、観客を飽きさせない凝った演出がなされており、学芸会的な芝居になりそうな内容を、ひたすらエンターテイメント性を持たせているのは好材料だ。 最後はみんなでパイ投げをする。これが両陣営入り乱れてのパイ投げ合戦で、ひたすら楽しい。大人を演じていた子どもたちは見る見るパイだらけになり、いつしか本来の子どもの笑顔に戻り、「仲良くなろう!」とストーリー的に大団円を迎える。これは、スタンリー・キューブリック監督の『博士の異常な愛情』(63年)のラスト、完成版からカットされたアメリカ合衆国国防総省の作戦室で行うパイ投げ(キューブリック監督の写真集にこの模様は取り上げられている)と非常に似ているのだ。キューブリック監督は、スニークプレビュー(覆面試写会)の観客の反応と、「これは喜劇(コメディ)ではなく、笑劇(ファース)だ」という理由でカットしたというが、背後にはジョン・F・ケネディ暗殺事件(63年11月22日)の影響もあるのだはないか。キューブリック監督はロンドン郊外のパインウッド撮影所を本拠地にしているが、『博士の異常な愛情』のラストのパイ投げの噂が、ロンドンで活躍するパーカー監督の耳に届いたとも十分に考えられるのだ。 『バーディ』(84年)は、カンヌ国際映画祭の審査員特別賞受賞作である、心に響く友情物語だ。公開当時大学を出たての筆者は、とある雑誌で御巣鷹山の日航機墜落事件を追っていて、完全に精神的な鬱病になり、主人公バーディ(マシュー・モディーン)とアル(ニコラス・ケイジ)のどちらにも共感して観ることができた。もちろん、傷をなめてくれるような、こういう友達がほしかったのである。 簡単に書くと、ウィリアム・ワートンの原作をもとに、ベトナム戦争のショックで精神科病院に入れられて、頑なに自らの幻想に心を閉ざしている青年バーディと、彼を立ち直らせようとする、同じくベトナム負傷兵の青年アルの心の交流を、鳥になることを夢見るバーディの幻想を交えて描いたヒューマンドラマである。 ピーター・ゲイブリエルによる音楽も素晴らしい。過去のアルバムに収録された既成曲が中心だが、的確に選び出された楽曲は全てのシーンで見事にフィットし、映像と一体になって観る者の心に迫ってくる。終盤、現実を逃避して鳥になったバーディが、自由に空を羽ばたく視点のショットはまさに圧巻。これは、最近では『海を飛ぶ夢』(04年)でも使われた演出手法だが、より必然性がある『バーディ』の方が遥かに印象的で胸に迫ってくる。 映画の基本イメージは、精神科病院の一室で、バーディに向かって話しかけるアルである。しかし、バーディの心にはアルの言葉は届かない。裸で部屋の隅に隠れ、ただ窓から空を見上げるだけ。苛立つアル。そうした出口の見えない現代のシーンの合間に、物語は一気に2人の過去へのフィードバックする。2人の出会いからベトナムへ向かうまでが丹念に描かれ、同時にベトナムで精神的に傷つくシーンまで丁寧に描かれる。このあいだのリッチー・バレンスの「ラ・バンバ」が彩るフィラデルフィアでの青春を謳歌する2人がすこぶる楽しい。巨乳の女の子に興味を持ち、そのおっぱいを触ることが目的なのだ、 鳥が大好きで、鳥とともに暮らし、自らも空を飛ぼうとし、鳥になることを夢想していたバーディは、本当に何を思っているのか。バーディの心を開かせることができないアルも、次第に追いつめられていく。 バーディとアルの叫びをとことん感じてほしい。ベトナムで傷ついた2人のやりきれない思いと閉塞感で観ている我々は心を痛めることになるが、自由に生きたいと願うバーディに共感し、バーディを正気に戻したいと願うアルにも共感できるはずだ。そして、人から必要とされる喜びも感じることができるだろう。ここまで誰かが誰かを想うことの尊さを素直に自分の中にとりいれて感動できる作品もめずらしいのだ。 だが、途中でバーディーがしでかす奇天烈な行動もクスッと笑えるので、暗いばかりの映画ではない。戦争という悲惨な現実と精神を病むという重いテーマを取り入れた作品なのに、観た後に爽やかな気持ちになれる、救いのある映画である。 2時間のドラマはもちろんスゴいが、それに輪をかけて深い余韻を残すラストシーンがすばらしい。バーディとアルの性格づけが違うのもいい。アルは「彼は俺の一部なんだ」というセリフにジーンとくれば、「何だ?」といい返すバーディ。それから畳みかけるような、全体的に重苦しい雰囲気を一掃するラストには唸った。もはや「やられた!」としかいいようのないラストなのだ。 まったく最後までお騒がせな鳥男(バ—ディ)である。■ © 1984 TriStar Pictures, Inc. All Rights Reserved.

-

COLUMN/コラム2014.07.19

“呪われた映画”から“映画史上必見の傑作”へと再評価された、あっと驚く奇想と深遠さに満ちたダーク・メルヘン『狩人の夜』

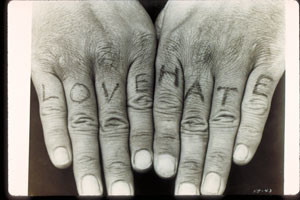

初公開当時にさんざんな不評を買い、全米各地で公開禁止にもなったというこの“呪われた映画”は、のちにフランソワ・トリュフォーらの一部の批評家、スティーヴン・キングらによって熱烈に再評価されたことで映画史の暗黒の彼方から引き戻され、1992年にはアメリカ議会図書館へのフィルムの永久保存を義務づけるアメリカ国立フィルム登録簿に選定された。すでに日本でもDVDがリリースされ、製作から半世紀以上が経った今も新たなファンを獲得し続けている。それでも、もし本作を未見の人に出くわしたら「観ないと人生の多大な損失ですよ!」などと幾分大げさに鑑賞を勧めずにいられない。 映画の前半は、ロバート・ミッチャム扮する稀代の悪役ハリー・パウエルの独壇場だ。このいかにもうさん臭いニセ宣教師はオープンカーに乗り、独り言を呟くように神と対話しながら獲物を物色している。行く先々で未亡人を手なずけ、金品をむしり取っては命を奪うシリアルキラー。良心の呵責など一切感じることなく平然と嘘をつき、猿芝居を連発する。しかも話術が巧みなうえに歌が得意で、他人に取り入るのが実にうまい。裏返せばこの映画は、そんな聖職者の仮面を被ったエゴイスティックな極悪犯罪者にあっさり騙される市井の人々の愚かさを、痛烈に風刺しているともとれる。やがてハリーが狙いを定めたのは、刑務所で同房になった死刑囚の男がどこかに隠した1万ドルの札束。ウェスト・ヴァージニア州の田舎町に暮らす男の未亡人を籠絡してマインドコントロールした揚げ句に殺害し、札束の隠し場所を知る幼い息子と娘の口を割ろうとする。 ハリーの悪役としてのユニークさは、その非情さや強欲さのみならず、さらなるふたつの特徴によって強烈に印象づけられる。まずこの怪人は、しょっちゅう牧歌的なメロディの賛美歌を口ずさんでいる。そしてもう一点は、右手の指に刻まれた“LOVE”と左手の“HATE”という刺青だ。ハリーが歌う「主の御手に頼る日は」という賛美歌は、コーエン兄弟の西部劇『トゥルー・グリット』にフィーチャーされていたし、両手の刺青はマーティン・スコセッシ監督の『ケープ・フィアー』などで繰り返し引用されてきた。ちなみに『狩人の夜』は賛美歌のほか民謡や子守歌が次々と挿入され、音楽映画かと錯覚するくらい“歌”が満ちあふれた作品でもある。 かくして前半、ブラックユーモアに満ちたエキセントリックな犯罪サスペンスのように展開していた映画は、中盤でがらっとトーンを一変させる。ついに命まで脅かされるようになった未亡人の子たち、幼い兄妹ジョンとパールが真夜中に逃亡し、ボートであてどない川下りを始めるや、神秘的なダーク・メルヘンに変貌していくのだ。オーソン・ウェルズの『偉大なるアンバーソン家の人々』やフリッツ・ラングの『扉の陰の秘密』などの撮影監督スタンリー・コルテスによるモノクロ映像は、川下りのシークエンスを影絵のように設計し、得も言われぬ悪夢的な幻想性を漂わせる。満天の星空。川辺で兄妹をそっと見つめるカエル、フクロウ、カメなどの動物たち。ディズニー映画のようにあからさまに作り物めいたこれらのギミックが、映画そのものをリアリズムとは遠くかけ離れたファンタジーへと変容させ、ドイツ表現主義からの影響を色濃く感じさせながら暗い魅惑を醸し出していく。しかもこの映画は、子供の目線に立った無垢な眼差しで撮られている。だからこそ観る者は、ベッドでなかなか寝つけなかったときに怖い絵本をめくった幼い頃の記憶を呼び覚まされ、否応なく魔術的な映像世界に引き込まれてしまう。実に大胆かつ奇抜で、不可思議な奥行きのある映画である。 そして終盤、いよいよ伝説の大女優リリアン・ギッシュの登場だ。大恐慌時代の不幸な孤児たちを引き取って世話しているギッシュ扮するクーパー婦人は、兄妹を追って現れたハリーに猟銃を突きつけ、敢然と対決姿勢を表明する。ハリーは死神や悪魔の化身というべき存在であり、それに立ち向かうクーパー婦人は子供たちの守護天使のようだ。しかしこの映画は、ありがちな勧善懲悪劇などでは決してない。庭先で隙をうかがうハリーがまたもや十八番の賛美歌を口ずさむと、猟銃を握り締めて警戒を怠らない婦人もなぜか一緒にそれを歌い出す。明らかに敵対関係にあるふたりのキャラクターが、何の説明もなく合唱を始めるこのシーンには、誰もが度肝を抜かれ、困惑せずにいられない。究極の善と究極の悪が場違いなハーモニーを奏でながら溶け合い、「この世は黒と白に色分けできるほど単純ではない」と言わんばかりに、世界の真理のようなものを唐突に突きつけてくるのだ。こんな映画がヒットするわけがない。その独創性があまりにも“早すぎた”ゆえに呪われてしまったフィルムなのだ。 昼と夜、光と影、善と悪、清純と邪悪、愛と憎しみ。こうしたさまざまなコントラストの表裏一体の対立と混濁を描き上げた本作には、そのほかにも必見の名場面がいくつもある。ハリーに殺される寸前、ベッドに横たわる未亡人(シェリー・ウィンタース!)の姿を聖母画のように捉えたショット。車とともに川底に沈められた未亡人の死体が、水流に揺らめく美しくもグロテスクなイメージ。馬に乗って子供たちを追跡するハリーが、悠然と丘の上を横切っていくシーンの奇跡的な構図の妙。一度脳裏に焼きつくと、何年かおきに観直したくなり、そのたびに新たな発見や驚きをもたらしてくれるこの映画は、まさに異形の怪作にして深遠なる傑作と呼ぶのがふさわしい。 前述したように、この半世紀前のモノクロ映画は今なお多くの映画人を魅了し、多大な影響を与え続けている。過去に筆者がインタビューした監督の中では、アメリカン・インディーズの鬼才トッド・ソロンズもそのひとりであった。「そう、君の指摘通り、『狩人の夜』を引用させてもらった。しかも、かなりあからさまにね」。ソロンズがそう語った2004年作品『おわらない物語 アビバの場合』には、『狩人の夜』を知る者ならば思わずニヤリとさせられるシークエンスが盛り込まれている。興味のある方は、ぜひご覧あれ。■ NIGHT OF THE HUNTER, THE © 1955 METRO-GOLDWYN-MAYER STUDIOS INC.. All Rights Reserved

-

COLUMN/コラム2014.05.17

【ネタバレ】イザベル・コイシェ監督の2作品に隠された秘密、それは、“もうひとりの別の存在”

サラ・ポーリーと組んだ『死ぬまでにしたい10のこと』『あなたになら言える秘密のこと』の2作品で日本でも広く知られるようになったスペイン人監督イザベル・コイシェは、自らの制作会社を“ミス・ワサビ”と名付け、菊地凛子主演作『ナイト・トーキョー・デイ』を東京で撮ったほどの親日家だ。筆者は過去に二度インタビューしたことがあるが、とてもお洒落でユーモラスかつフレンドリーな女性で、つねに新作を楽しみにしている監督のひとりである。 2007年に日本公開された『あなたになら言える秘密のこと』は、筆者がその年の洋画ベストワンに選んだ思い入れの深い作品なのだが、題名から連想されるようなロマンティックな映画ではない。主人公ハンナ(サラ・ポーリー)はつねに思い詰めたような険しい顔つきをしており、極度の潔癖症で、あからさまに他人を拒絶するオーラを放っている。そんな彼女が勤務先の工場の上司から半ば強制的に休暇を取るよう勧められ、ひょんなことから海上に浮かぶ石油掘削施設で大火傷を負ったジョゼフ(ティム・ロビンス)の看護をすることになる。一時的に視力を失っているジョゼフは、ぶっきらぼうなハンナになぜか好意を抱き、少しずつ彼女の頑なな心を溶かしていく。しかしハンナは、ジョゼフの想像も及ばない衝撃的な“秘密”を抱えていた……。 ここから先はネタバレで恐縮だが、実はハンナはバルカン半島からイギリスに移住してきたクロアチア人で、ボスニア紛争における拷問被害者である。映画のクライマックスで語られるハンナの告白の内容は残酷なまでに悲劇的で、公開当時、そのような重い題材が扱われているとは夢にも思わなかった筆者を含む観客は心底驚愕し、戦慄さえ覚えることになった。ハンナの心身の耐えがたい痛みを知ったジョゼフが、それでも彼女とともに未来を歩もうとする物語はこのうえなく感動的で、極めて純度の高いラブ・ストーリーに仕上がっている。 ところが筆者が本当に驚かされたのは、しばらくしてから本作をもう一度観直したときだった。この映画の初鑑賞時に漠然と感じていた違和感のようなものが具体化し、大いなる謎が浮かび上がってきたのだ。 もともとこの映画には、誰もが気づくスーパーナチュラルなエッセンスがちりばめられている。物語の語り手というべき少女の“声”である。「ハンナは私の顔を知らない。でも唯一の友だちよ」と語るこの正体不明の“声”は何者なのか。前述したハンナの“秘密”を踏まえると、(1)拷問のトラウマゆえに幼児退行したハンナ自身の声である、(2)ハンナが紛争中に亡くした子供の声である、など幾つかの推測が可能だ。筆者は精神分析の知識が乏しいうえに、映画はあえて“声”の主を曖昧にしているので、明快な答えは見つからない。 二度目に観て気づいたのは、物語の主な舞台となる石油掘削施設の一室でハンナとジョゼフが心を通わせていくシーンに、これまた正体不明の何者かの視線のショットが何度か挿入されていることだ。物陰からひっそりとハンナとジョゼフのやりとりを見つめているかのような、そこにいるはずのない第三者の存在が感じられてしょうがないのだ。こうなるともはや心霊映画の領域だし、「たまたま手持ちカメラのアングルがそう思えるだけではないか?」という向きもあろう。しかし、この映画はコイシェ監督自身がカメラ・オペレーターを兼任(撮影監督はジャン=クロード・ラリュー)しており、物陰に潜む何者かの視線を感じさせるような主観ショットが“たまたま”撮られたとは思えない。むしろ監督は明確な意思をもって超自然的な存在がハンナにつきまとっていて、その部屋に存在していることを表現したのではないかと考える。この世を見ぬまま生命を絶たれたハンナの子供なのか、それとも非業の死を遂げた大勢の拷問被害者の魂なのか、筆者には断定しようがない。ここではまず霊的な何かが“そこにいる”可能性を指摘しておきたい。この映画の原題は『The Secret Life of Words』であり、正体不明の“声”が語る言葉が極めて重要であることは疑いようがないのだから。 ■最大の謎はラスト・シーンの“窓”の向こう側にある そして筆者が最も驚き、未だ脳裏に焼きついて離れないのがラスト・シーンである。石油掘削施設から工場勤めの孤独な日常に戻ったハンナは、再会したジョゼフからのひたむきな求愛を受け入れ、ふたりは情熱的な抱擁を交わす。続いて映し出されるのは、ハンナがキッチンでひとりたたずんでいる光景だ。どうやらハンナは、この家でジョゼフと穏やかに暮らしているらしい。ストーリーの流れとしては、明らかにハッピーエンドである。 しかし、ここにもあの少女の“声”が聞こえてくる。「私はもういない。ときどき日曜日の朝に来るだけ」。そう語る“声”は「彼女には子供がふたりいる。私の弟たち」と呟き、ハンナとジョゼフが2児をもうけたことを告げる。そして“声”が「子供たちが帰ってくる。もう行くわ」と消えようとするなか、キッチンの窓の向こうには隣家に遊びに行っていたハンナの子供たちの姿が映る。ここにこそ本作の最大の謎がある。“声”いわく“私の弟たち”なのだから、窓の向こう側を歩いてくるのは“ふたりの男の子”でなくてはならない。それなのに何度もスロー再生して確認した筆者が見るに、そこに映っているのは赤い服を着た“ふたりの女の子”なのだ! いったい、これはどういうことなのか。明らかにつじつまが合わない。おまけにこの窓の外を捉えたショットは微妙にフォーカスがずれており、子供たちがおぼろげに映っている。その撮り方から察するに、コイシェ監督はそれが女の子かどうか観客が気づかなくても構わない、というスタンスでこのショットを設計している。しかし、どうしても女の子でなくてはならかった何らかの理由があるのではないか。そうとしか考えようがない。 このあまりにも奇妙で、不可解なミステリーに関しても、筆者は答えを持ち合わせていない。ただし想像することはできる。ハンナがたたずむキッチンはまぎれもなく“現実”のシーンだが、ひょっとする窓の向こう側は“幻”なのではないかと。では、ふたりの女の子は誰なのだろう。ひょっとすると祖国のクロアチアでまだ無邪気だった幼少期のハンナと、その友だちなのかもしれない。もう幸せだったあの頃には帰れない。そんなスーパーナチュラルな心霊的ニュアンスがこもったエピローグは、表面的にはジョゼフと結ばれたことで心の平穏を取り戻したように見えるハンナの奥底に残る、もうひとつの複雑にして不穏な“秘密”を表現したシーンとして、何年経っても筆者の中で謎めき続けているのだ。 ■頻出する“ダブル”=“もうひとりの別の存在”のイメージ もう一点、筆者にとって興味深いのは、なぜ“ふたり”なのか、ということだ。ここで言う“ふたり”とは“もうひとりの別の存在”に置き換えることもできる。エピローグにおける窓の向こうの子供はなぜか“ふたり”であり、劇中には戦時中の拷問体験で精神を病んだハンナが“もうひとりのハンナ(=おそらく彼女自身)”について涙ながらに語るシーンもある。 こうした疑問を抱いた後に、コイシェ監督の前作にあたる『死ぬまでにしたい10のこと』を観直してみると面白い。この映画の冒頭では、ガンに蝕まれて死にゆく運命にある主人公アンが雨の中にたたずんでいる。そのオープニングに被さる彼女自身のモノローグは、日本語字幕では「私」という一人称で訳されているが、なぜかサラ・ポーリーがしゃべる英語セリフでは「You」という二人称になっているのだ。つまり「これが私」という日本語字幕は、本来「これはあなた」と訳されるべきなのだが、想像するに字幕担当者はそれでは不自然と判断して「私」にしたのだろう。ウィキペディアを参照してみると、代名詞に「You」が使われた理由についてこんな記述がある。「あたかも映画を観ているあなたが、この映画の主人公だ、あなたの余命が2ヵ月なのだ、と訴えかけるようになっている」。確かにそうかもしれない。しかし筆者には、超自然的な霊魂のような“もうひとりの別の存在”がアンを客観的に見つめながら、このモノローグを語っているように思えてならない。 “ふたり”もしくは“もうひとりの別の存在”、すなわちペアともダブルともいえる概念は、『死ぬまでにしたい10のこと』にさらに盛り込まれている。自らの死期が迫ったことを悟ったアンは、この世に残される夫にふさわしい再婚相手を見つけ出そうとするのだが、タイミングよく空き家だった隣家に美しく心優しい女性が引っ越してくる。レオノール・ワトリングが演じるその女性の名前は、何と主人公と同じ“アン”である。しかも隣人の“アン”はかつて看護師だった頃、患者が出産後にまもなく死亡したペアの赤ん坊=シャム双生児を看取った悲痛な体験をアンに打ち明けるのだ! 以上の文章には筆者の妄想も少々入り混じっているかもしれないが、コイシェ監督がダブルのイメージに執着しているという指摘は、まんざら的外れではないと思う。なぜなら2013年に彼女が撮ったばかりの最新作の題名は『Another Me』。“もうひとりの自分”につきまとわれる若い女性(ソフィー・ターナー)を主人公に据え、まさしくダブルをモチーフにしたミステリー・スリラーらしいのだ。現時点で日本公開は未定だが、すでに期待が膨れ上がりっぱなしの筆者は観る気満々である。■ ©2005 El Deseo M-24952-2005