検索結果

-

COLUMN/コラム2014.10.18

【3ヶ月連続キューブリック特集 最終回】キューブリック映画の偽造空間〜『フルメタル・ジャケット』『アイズ ワイド シャット』

今や映画は、劇中の舞台が世界各国のどこであろうと、再現に不可能はない。俳優をグリーン(ないしはブルー)スクリーンの前で演技をさせ、CGによって作られた仮想背景と合成する[デジタル・バックロット]によって、映画は地理的な制約を取り去ったのだ。 ただ、あくまで作り手が現場の持つ風景や空気にこだわるか、あるいは演じる俳優の感情を高める場合、実地におもむいて撮影をする。それが容易でなければ、舞台となる土地とよく似た場所を探しだし、パリならパリ、香港なら香港のように見せかけて撮る。デジタルの時代にあっても、映画作りの基本はやはりそこにあるといえるだろう。 スタンリー・キューブリック監督の映画の場合、舞台を実地に求めることはなく、ほとんどが後者だ。1962年の『ロリータ』以降、アメリカからイギリスに移り住んだキューブリックは、自作を全て同国にて撮影している。アメリカが舞台の『博士の異常な愛情』(64)も『シャイニング』(80)も、主要なドラマシーンはイギリスにて撮影が行われているのだ。 既存からではない、世界の創造。これぞ完璧主義の監督らしい果敢なチャレンジといえるだろう。だが完璧を標榜するのならば、コロラドが舞台ならコロラドで撮影するのが理にかなっている。たとえば東京をロンドンで再現したところで、東京で撮影する現場のリアリティや説得力にはかなわないのだ。 そのせいか、キューブリックの映画に登場する風景やランドスケープは、その場所を徹底的に造り上げながらも決してその場所ではない、どこか不思議な人工感を覚える。自然光を基調とするリアルなライティングや、徹底した美術設定がより違和感を際立たせているのだ。そしてこの「ナチュラルに構築された人為性」もまた、氏の超然とした作風の一助となっているのである。 『フルメタル・ジャケット』(87)も先の例に漏れず、劇中に登場するベトナムは、そのほとんどがイギリスでの撮影によるものだ。特に後半、海兵隊員たちが正体不明のスナイパーから狙撃を受け、兵士が一人、また一人と息の根を止められていくシークエンスは、ロンドン郊外のコークス精錬工場の跡地がベトナムの都市・フエ(ユエ)として演出されている。ベトナム映画によく登場する密林地帯ではなく、市街地が舞台ということもあって、そこにひときわ異質さを覚えた人は多いだろう。 『ディア・ハンター』(78)や『地獄の黙示録』(79)など、これまでベトナム戦争を描いてきた作品は、タイやフィリピンなど東南アジアでロケが敢行されてきた。ことに『フルメタル〜』の公開された頃は、米アカデミー作品賞を受賞した『プラトーン』(86)を皮切りに『ハンバーガー・ヒル』や『ハノイ・ヒルトン』(87)『カジュアリティーズ』(89)など、多くのベトナム戦争映画が量産されている。これら作品はよりベトナム戦争のアクチュアルな描写に食い込んでいこうと、苛烈を極めたジャングルでの戦いに焦点を定め、リアルな画作りを標榜している。そのことが『フルメタル〜』の、市街での戦闘シーンをより独自的なものに感じさせたのだ。 こうしたキューブリックの偽造空間は、批評のやり玉にあげられることもある。「あの映画を二回くらい観れば、パリス島のシーンに灯火管制下の英国の道路標識みたいなものがあるのに気づくようになる」とは、軍史家リー・ブリミコウム=ウッドの弁だ(デイヴィッド・ヒューズ著「キューブリック全書」フィルムアート社刊より)。しかしウッドはそう指摘しながらも、本作が兵器考証や歴史考証の精巧さでもって、この映画が多くの観客をあざむいていることを認めているのである。 ともあれ、こうした『フルメタル〜』の持つ異質な外観が、ベトナム戦争映画という固有のジャンルに留まらず、ひいては争いという行為の真核へと迫る「戦争映画」としての性質を高めているのもうなづける。手の込んだキューブリックの偽造空間術は、イビツながらも相応の効果を生んでいるといえるだろう。 ■ロンドンにニューヨーク市街を築いた『アイズ ワイド シャット』 『フルメタル・ジャケット』の次に製作された『アイズ ワイド シャット』(99)は、こうしたキューブリックの偽造空間主義に、いよいよ終止符が打たれるのでは? と思われた作品だ。 原作は1920年代のウィーンを舞台とする官能サスペンスだが、それを現代のニューヨークに変更した時点で、本作は現地ロケの可能性を臭わせていた。もともとニューヨーカーだったキューブリックだけに、場所に対する土地勘もある。なにより多忙な世界的スターであるトム・クルーズを、ロンドンに長期拘束するはずがないというのが、映画ジャーナリスト共通の見解だったのである。 しかし秘密主義だったキューブリック作品の常で『アイズ ワイド シャット』の全貌は公開まで伏せられた。そして公開された本作を観客は目の当たりにし、舞台のニューヨークは明らかに「ニューヨークでありながらもニューヨークではない」キューブリックの偽造空間演出の継続によって作られたことを知るのである。そしてアジアをロンドンに再現した『フルメタル〜』を凌ぐ「ニューヨークをロンドンで再現する」という、ねじれ曲がった撮影アプローチに誰もが驚愕したのだ。 さらに公開後『アイズ ワイド シャット』のそれは、もはや常規を逸した規模のものだったことが明らかになる。 アメリカ映画撮影協会の機関誌「アメリカン・シネマトグラファー」1999年10月号で、ロンドン郊外にあるパインウッドスタジオの敷地内に建設された、ニューヨーク市街の巨大セットのスチールが掲載された。さらには2008年11月には、500ページ・重量5キロに及ぶ豪華本「スタンリー・キューブリック アーカイブズ」の中で、トム・クルーズがスクリーンの前に立ち、そのスクリーンにニューヨークの実景を映写して撮影する[スクリーン・プロセス]のメイキングスチールが掲載されている。どれもニューヨークでロケ撮影をすれば容易なショットを、まるで『2001年宇宙の旅』(68)もかくやのような特撮ステージと視覚効果によって得ていたことが明らかになったのだ。 その大掛かりな撮影のために、同作にかかった製作費は6500万ドル。トム・クルーズの高額の出演料を考慮しても、あるいはギネスブックに認定されるほどの長期撮影期間を差し引いても、キューブリック映画史上最高額となるこの数字が、偽造空間に執着することの異常さを物語っている。 ■キューブリック、偽造空間主義の真意 それにしてもキューブリックは、なぜそこまでしてイギリスでの撮影に固執するのだろう? 大の飛行機嫌いで遠距離の移動を嫌うとも、あるいはアクティブな性格でないために、日帰りできる範囲を撮影現場にするといった、数限りない伝説が氏を勝手に語り、イギリスを出ないキューブリック映画を一方的に裏付けている。 『アイズ ワイド シャット』は公開を待たずにキューブリックが亡くなったため、その偽造空間の真意を知ることはままならない。しかし『フルメタル・ジャケット』に関しては、本人のホットな証言が身近に残されている。月刊誌「イメージフォーラム」(ダゲレオ出版刊)1988年6月号の特集「戦争映画の最前線」における、キューブリックのインタビューだ。 同記事は『フルメタル』日本公開のパブリシティに連動したものだが、聞き手は日本人(河原畑寧氏)によるもので、それだけでも相当なレアケースといえる。 この文章中、キューブリックは「現地ロケをするつもりはなかったのか?」という問いに対し、 「東南アジアへ行くことも考えたが、英国で格好の場所が見つかった。石炭からガスを抽出する工場の廃墟だ。建物は三十年代のドイツの建築家の設計で、とても広くて、記録写真で見るユエやダナンの風景ともよく似ていた。(中略)しかも、爆発しようが火をつけようがかまわないという。そんなことが出来る場所が、世界中探しても他にあるかね? (中略)たとえベトナムの現地に出かけたところで、建物を破壊したり燃やしたりは出来ない」 と、自身のイギリス拘束をむげに正当化するものではなく、極めて合理的な回答をしている。さらには劇中に登場するベトナム人は、英国にあるベトナム人居住区に人材を求めたことなど、無理してイギリスを出る理由がなかったことも付け加えている。詳細を追求してみれば、真実は意外にあっさりしたものだ。 同時にキューブリックはこのインタビュー中「日本に来ませんか?」という問いかけに対し、 「行きたいと思っている。ここから(ロンドン)だとロサンゼルスと同じくらいの時間で行けるはずだね」 と、ささいな会話のやりとりながら、飛行機アレルギーや出不精といった伝説を自らやんわりと否定している。 ハリウッドに干渉されないための映画作りを求め、イギリスに移り住んだキューブリック。そこで気心の知れたスタッフや、ウェルメイドな製作体制を得たことが、氏にとって創作の最大の武器になったのだ。 キューブリックの偽装空間は、こうした作家主義の表象に他ならない。そして、その作家主義を商業映画のフィールドで行使できるところに、この人物の偉大さがうかがえるのである。 生前、キューブリックが日本にくることはかなわなかった。しかし氏の遺した作品が、時間や場所を越境し、今もこうして議論が費やされ、さまざまな角度から検証されている。 三回にわたる集中連載、まだまだ語り足りないところがあるが、次に機会を残して幕を閉じたい。■ TM & © Warner Bros. Entertainment Inc.

-

COLUMN/コラム2014.10.07

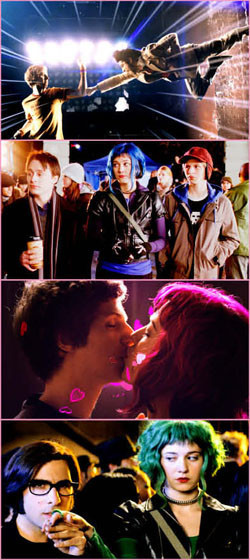

映画『スコット・ピルグリム VS. 邪悪な元カレ軍団』と、アメコミ映画の現在

■あれから4年 映画『スコット・ピルグリム VS. 邪悪な元カレ軍団』は2010年にアメリカで公開された(日本では翌年公開)。いまから4年ばかり前になる。だが、いわゆる“アメコミ映画”は、この4年のあいだに大きく様変わりした。2012年に映画『アベンジャーズ』が大ヒットすることで、コミックのキャラクターを使った超大作映画が、毎シーズンの目玉としてハリウッドに完全に定着したのだ。 いまや盤石の地位を固め、ますます活況を呈するアメコミ映画だが、その一方で、最近すっかりなりをひそめてしまったジャンルもある。スーパーヒーロー(もしくは、そのパロディ)じゃなく、“SF”や“アクション”といったはっきりしたジャンルでもくくれないコミックを原作にした映画である。あえて分類するなら、“青春”や“文芸”路線とでも呼べばいいのだろうか。かつては2001年の『ゴーストワールド』や、2005年の『ヒストリー・オブ・バイオレンス』といったコミックの映画化が、細々ではあるが良作を生んでいた。しかし『スコット・ピルグリム』以降、そんな流れには新しい動きがなかなか見られないまま現在に至っている。そう考えると『スコット・ピルグリム』という作品は、時代の転換点に立っているような気がしてくるのだ。コミックとしても、映画としても……。 ■オルタナティブ・コミックとマンガ 映画の原作となったコミック『スコット・ピルグリム』シリーズの著者は、カナダ人のブライアン・リー・オマリー。作品は2004年から2010年にかけて、インディ系の出版社オニ・プレスより、全6巻の描きおろし単行本として刊行された(日本版はヴィレッジブックスより、全3巻で発売)。まずこのコミックが生まれるに至った背景を考えてみよう。 1990年代あたりから、インディ系コミックブックの世界で、日常生活における心理の機微をあるときには繊細に、またあるときにはユーモラスにつづる作品が注目を集めるようになった。表面的な絵柄こそさまざまだったが、こうした派手なアクションやわかりやすいギャグを売り物にしない作品は、当時の音楽の流行に合わせるかのように、“オルタナティブ・コミック”と呼ばれるようになる。そんな流れを代表する作品の一つが、先述の『ゴーストワールド』である。1990年代も後半になると、“オルタナティブ・コミック”を刊行するインディ出版社が増えた。『スコット・ピルグリム』を刊行したオニ・プレスもそんな会社の一つだった。 また、1990年代後半といえば、日本のマンガが本格的に北米進出を果たした時期でもあった。それ以前から『AKIRA』や『子連れ狼』といった、いかにも“日本的”な名作は紹介されていたし、アニメ/マンガ的な絵柄のアメコミだってあった。だがその頃、少女マンガをはじめとして、それまでとは比べ物にならないほど多種多様なマンガが英語圏でも読めるようになり、2000年代に入ると、アメリカの出版社で“アメコミ”ではなく“マンガ”の新人賞すら開催されるまでになったのだ。 2000年代前半には、“オルタナティブ・コミック”もメジャーな出版社から刊行され、ベストセラー・リストに名を連ねるようになっていた。つまり、ことさらに“オルタナティブ(もう一つの)”という言葉を使わなくてもいいくらいに、コミックを使って日常を描く手法が普及した時代、そして“アニメ”、“ゲーム”に続く日本のサブカルチャーとして、“マンガ”が定着した時代に『スコット・ピルグリム』は生まれた、ということになる。 ■映画によるコミック表現の極致 2004年にコミック『スコット・ピルグリム』の第1巻が刊行されると、間もなく映画化の企画が持ち上がった。監督を任されたのは、長編映画第1作『ショーン・オブ・デッド』を完成させたばかりのイギリス人エドガー・ライト。しかし、その頃はコミックがどんな結末を迎えるか、まだ原作者自身にもわかっていなかった。単行本の刊行はおよそ1年に1冊。撮影に入るまでには長い時間がかかり、そのあいだにライト監督は長編第2作『ホット・ファズ 俺たちスーパーポリスメン!』を完成させている。 映画制作にあたって、原作者と監督は密にやり取りをした。オマリーは初期の創作メモを提供したので、コミックに使われなかった要素が映画に登場することになった。また、脚本と原作の制作が並行していたので、コミックの後半には、脚本に使われたセリフが取り入れられることもあった。2009年になって、ようやく映画の撮影に入るのだが、コミック最終巻の刊行は映画の公開とほぼ同時期。映画の結末はギリギリの段階で、原作に合わせて変えられた。ここまで原作と映画が相互に影響し合った例も珍しいだろう。 こうして完成した映画版『スコット・ピルグリム』は、“コミックの映画化”の一つの到達点とでも呼べる作品になった。物語が進むにつれて、両者の展開は異なっていくものの、映画における多くの場面や出来事が、原作を踏襲している。撮影はカナダの、コミックに登場した土地で行われた。原作者が位置を忘れていたような場所も、コミックに使った資料写真をもとに探し当てられた。さらに、Tシャツの柄などは当然として、擬音を始めとするマンガ的な記号表現すら画面上で再現されている。オマリーが映画のためにわざわざ記号を描きおろす場合もあったらしい。 興行的には製作費すら回収できずに終わってしまったが、映画版『スコット・ピルグリム』は、2003年の『アメリカン・スプレンダー』や2005年の『シン・シティ』以来の、野心的なアメコミ映画となった。そんなエドガー・ライトがマーベル・コミックスのB級ヒーロー『アントマン』を監督すると聞いて、コミックファンの誰もが期待に胸を躍らせたものだった。だが……。 ■そして現在 今年の5月、エドガー・ライト監督の『アントマン』降板が発表された(彼の脚本は使用される予定)。正式な理由は公表されていない。だが、“マーベル・シネマティック・ユニバース”立ち上げ時からの企画だった同作、その後ユニバースが大成功を収め、拡張していくなか、次第に描ける内容に制約が生じたのではないだろうか。スーパーヒーローのシニカルなパロディ映画『スーパー!』を撮ったジェームズ・ガン監督の『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』が、今夏アメリカで一番のヒット作となったことを思うと、なんとも切ない気持ちになる。ちなみに『アントマン』の後任は、『チアーズ!』、『イエスマン “YES”は人生のパスワード』のペイトン・リード監督である。 一方、『スコット・ピルグリム』以降のアメコミ映画の状況は、冒頭で書いたとおり。やはりいまのハリウッドでは、“物語”より“キャラクター”に需要があるのだろう。せめて『ゴーストワールド』原作者の、ダニエル・クロウズによる新作『ウィルソン』の映画化に何か進展があれば……と願うばかりである。 とはいえ、そんな現状も映画『スコット・ピルグリム』を楽しむのには関係ない。『ショーン・オブ・デッド』、『ホット・ファズ』、『ワールド・エンド 酔っぱらいが世界を救う!』とジャンル映画を巧みに異化してきた監督が、“アメコミ映画”を一つのジャンルとみなして、手法を深め、徹底的に作り込んで娯楽度を高めた作品だ。クリス・エヴァンス(元ヒューマン・トーチ/現キャプテン・アメリカ)、ブランドン・ラウス(元スーパーマン/現アトム)、トーマス・ジェーン(元パニッシャー)といった、ムダに豪華なスーパーヒーロー俳優のゲスト出演にあらためて驚くもよし、ベック、ダン・ジ・オートメーター、コーネリアス、ナイジェル・ゴッドリッチといった面子によるローファイ、8ビットの入り混じった充実の音響を味わうもよし。約1200ページにおよぶコミックを、見事な手際で113分に圧縮した、高密度の映画をぜひ堪能してほしい。■ ©2010 Universal Studios. All Rights Reserved.

-

COLUMN/コラム2014.10.04

エンドロールが最大の見どころ!? 『DEGNEKI 電撃』『ブラック・ダイヤモンド』

ひとつはタランティーノが様々な場所で80年代~90年代の香港アクション映画を再評価することで、ハリウッドに多くの香港映画人が参入したこと。この流れの中で『ラッシュアワー』(98年)でジャッキー・チェンが本格的にハリウッドに再進出するきっかけを作り、チョウ・ユンファが当時のタランティーノの恋人であるミラ・ソルヴィーノと共演する形で『リプレイスメント・キラーズ』(98年)でハリウッド進出を果たした。そしてジェット・リーは『リーサル・ウェポン4』(98年)での強烈な悪役で世界デビューを果たし、世界中から絶賛されている。 そしてもうひとつは、タランティーノ自身の監督作である『ジャッキー・ブラウン』(97年)によって、70年代のブラックスプロイテーション映画のテイストを現代に甦らせたことだ。この影響下でジョン・シングルトン監督、サミュエル・L・ジャクソン主演で『黒いジャガー』(71年)のリメイク作『シャフト』(00年)が公開されてスマッシュヒットを飛ばし、70年代ブラックスプロイテーション映画パロディの集大成となる『アンダーカバー・ブラザー』(02年)のような作品が登場した。 こうした香港アクションとネオ・ブラックスプロイテーションという流れが融合したのが、本稿で取り上げる『DENGEKI 電撃』(01年)と『ブラック・ダイヤモンド』(03年)に、『ロミオ・マスト・ダイ』(00年)を加えたアンジェイ・バートコウィアク監督によるヒップホップ・カンフー映画三部作と呼ばれる作品群となる。 本シリーズの第一弾『ロミオ・マスト・ダイ』は、『リーサル・ウェポン』(87年)『ダイ・ハード』(88年)『マトリックス』(99年)といったメガヒットアクション映画を連発する名プロデューサーのジョエル・シルバーが、『リーサル・ウェポン4』で撮影監督を務めたバートコウィアクの監督デビュー作として、同作に出演したジェット・リーのハリウッド映画主演デビュー作をあてがう形で実現した作品。『ロミオ・マスト・ダイ』は、本作出演後に飛行機事故で急逝した歌姫アリーヤの初映画出演作であり、人気ラッパーのDMXもこの作品で本格的に俳優業に乗り出すことになるきっかけとなった作品でもある。 この流行り物を先取りし、初物尽くしでフレッシュなメンツで制作された『ロミオ・マスト・ダイ』は、アメリカをはじめとする全世界で大ヒットを記録。2500万ドルで制作されて、興行収入9100万ドルというメガヒット作となった。 この映画で俳優としての実力を認められたDMXを準主演とし、前作のスタッフを継承した上で、スティーヴン・セガールを主演に据えて制作されたのが『DENGEKI 電撃』である。 正義感の強すぎる刑事ボイドは、副大統領を狙うテロリストを撃退するも、副大統領を川に突き落としたために、犯罪多発地帯である15分署に左遷させられてしまう。さらにドラッグ密売現場で犯人を取り押さえたと思いきや、それは囮捜査官。この失敗からボイドは交通整理係にまで格下げされてしまう。しかしこの15分署内で起きている汚職を発見したボイドは……。 この映画が制作された頃、セガールは出演作がアメリカでは軒並み大コケする落ち目のアクション俳優となっており、その人気は急落していた。体重が大幅に増加したセガールが、似たようなプロットで、スタントダブルを使った似たようなアクションを繰り返すだけの作品に多くの観客が飽きていたためである。そんなセガールを本作に起用したシルバーは、まずセガールのトレードマークであるチョンマゲを切らせ、ダイエットを命令。セガール自身でしっかりとアクションが出来る状態にしてから、本作の撮影に臨ませている。 本作では久々にキレッキレのセガールアクションが堪能できる作品であり、またセガールが初めてワイヤーアクションに挑むなど新境地を開拓した作品でもある。敵役のマイケル・ジェイ・ホワイトのソードアクションも素晴らしく、『マトリックス』シリーズや『インファナル・アフェア』(02年)、『スパイダーマン2』(04年)などの名アクション振付師ディオン・ラム演出のファイトシーンは、前作『ロミオ・マスト・ダイ』を凌駕する、迫力満点な出来となっている。 『DENGEKI 電撃』も世界で8000万ドルの興行収入を稼ぎ出すスマッシュヒットとなり、この後再びジェット・リーを主演に迎え、『ロミオ・マスト・ダイ』と『DENGEKI 電撃』で俳優として著しい成長を見せたDMXとのダブル主演作『ブラック・ダイヤモンド』が制作されることになる。 鮮やかな手口で金庫破りを繰り返すトニーとその一団。ある日ロスの貸金庫に忍び込んだ一団は、見たこともないような黒いダイヤモンドを発見する。そのタイミングで謎の中国人スーから黒いダイヤモンドに手を出すなとの警告電話を受けたトニーは、彼らの雇主が裏切ったことを知り、スーの警告を無視してダイヤを奪って銀行から脱出する。しかしトニーの娘が謎の集団に誘拐され、引き換えにダイヤを要求される。そこにスーが現れ、トニーらにある取り引きを持ちかけるが……。 今回は敵役として登場するのは日系ハリウッド映画『クライング・フリーマン』(95年)や『ジェヴォーダンの獣』(01年)などで活躍する本格アクション俳優マーク・ダカスコスと、サモ・ハン主演のTVドラマ『LA大捜査線/マーシャル・ロー』(98年~)で注目を浴びたケリー・フー。両者ともバリバリに身体が動く俳優であり、クライマックスの3つの異なるシチュエーションでのアクションは最後まで飽きさせない。格闘シーンの振付けは、ジェット・リーの盟友であり、ジャッキー・チェンの兄弟子であるコーリィ・ユンが担当している。ちなみに本作では、後に総合格闘技の大スターとなるチャック・リデル、ランディ・クートゥア、ティト・オーティズというUFCレジェンドたちとジェット・リーが戦うという夢の対戦もあるので、格闘技ファンにも是非観てほしい作品だ。 さて、本シリーズはヒップホップをはじめとするブラックカルチャーと東洋アクションの融合という点で大いに評価されてきた作品であるが、公開当時からある“おまけ”が作品の評価とはまったく別次元で伝説となった作品群でもある。その“おまけ”とは、本編終了後のエンドクレジット時に流れるトム・アーノルドとアンソニー・アンダーソンの掛け合い漫才のことである。 『DENGEKI 電撃』では、すべての事件が解決した後で、アーノルドがホストをつとめるトーク番組にアンダーソンがコ・ホストとして出演するという設定で、これ以上ないほど大量の人種差別ネタや下ネタなどの不謹慎ネタを、2人が爆笑しながらぶちまけまくるというもの(しかも会話の内容は本編とは一切関係ない)。公開当時はマジメなセガールファンの顰蹙を大いに買っている。 続く『ブラック・ダイヤモンド』では映画業界悪口ネタでまたもや大暴走。この事件を映画化するならどんなキャストとスタッフが良いかを延々と語り合い、最後は『DENGEKI 電撃』のエンドロールでの自分たちの掛け合いを絶賛して終わるという意味不明かつ爆笑必至なものとなっている。 両方ともマジメな映画ファンからすると許されざる暴挙かもしれないが、最後の最後まで映画を楽しませようとする制作側の(ちょっと外れた)心意気が感じられて、個人的には大満足で映画を観終えることが出来た。今回放送される両作品も、エンドロールに入ったからといってチャンネルを変えるなどということが無いように注意して頂きたい。ご両親や恋人と観ると、非常に気まずい思いをするかもしれないが。■ 『DENGEKI 電撃』© Warner Bros. Entertainment Inc./『ブラック・ダイヤモンド』TM & © Warner Bros. Entertainment Inc.

-

COLUMN/コラム2014.09.22

【3ヶ月連続キューブリック特集その2】理想を果たせなかったキューブリックの“リターンマッチ”〜『ロリータ』『バリー・リンドン』

ひとつのジャンルにとどまらず、さまざまなジャンルの作品を手がける作家のことだ。クリスチャン・ベールが出演に際し、30キロ減量したことで話題となった映画『マシニスト』(04)のブラッド・アンダーソン監督にインタビューしたとき、次回作がサルサを扱ったダンスムービーになるという話題になった。『マシニスト』とはえらく方向性の違うジャンルを手がけるんですね、と筆者が問うと、アンダーソンは即座にこう答えたのだ。 「ジャンルホッパーだよ。キューブリックみたいなね」 巨匠と呼ばれる多くの映画監督は、良く言えば高尚な、悪く言えば通俗的なものに背を向け、世界観に飛躍のない、社会性や文学性の強い作品によって名声を得ている。 だがスタンリー・キューブリックはこうした歴史的名監督の一人でありながら、SF、コメディ、戦争、史劇、ホラー、エロスといったさまざまなテーマを手がけ、そのどれもが高い評価をもって支持されている。こうした作品展開は受け手の間口を広げ、多くの信奉者を生み出す。先に例を挙げたアンダーソン監督にとどまらず、スティーブン・スピルバーグやジェームズ・キャメロンといった、現代ハリウッドを代表する巨匠たちにその継承を見ることができるだろう。 そう、影響力という点において、キューブリックほどに大きな存在の映画監督はいないのである。 だが、こうしたジャンルにこだわらない映画製作は、監督自らに作品を自由に扱える権限がなくては果たせない。「映画はスタジオとプロデューサーのもの」というハリウッドの原則のなかで、キューブリックは自前のプロダクションをキャリアの早い段階から有し、MGMやワーナーといったメジャーの映画会社と良好関係を築きあげ、作品に関するイニシアチブ(主導権)を握ってきた。そして自分が創作に没頭できる題材に取り組むことで、その独自の映像、演出センスに磨きをかけてきたのである。 キューブリックがこうした取り組みにこだわったのには、強い理由がある。自身が32歳のときに監督した大作『スパルタカス』(60)でファイナルカット(最終編集)権を得られず、自分の意向を作品に反映できなかったからだ。主演のカーク・ダグラスから『突撃』(62)を認められてのオファーだったが、作品を更迭されたアンソニー・マン監督の代理であり、立場的には雇われの身にすぎなかったのである。 このときの苦い経験が、スタジオ側の作品干渉に対する、キューブリックの強いアレルギーとなった。そして『スパルタカス』を反骨のバネとし、スタジオが手がけないようなリスキーなテーマへと踏み込んでいくのだ。それが『ロリータ』なのである。 少女に隷属する中年男の堕落を描いた本作は、ロシア人作家ウラジミール・ナボコフによる文学史に残る名編だ。しかし性倒錯心理に迫った本著はたびたび発禁処分を受けるなど、当時としてはセンセーショナルな小説として世を賑わせた。 そんな『ロリータ』の映画化に、キューブリックは果敢にも着手したのである。おりしもヘイズ・コード(アメリカ映画の検閲制度)によって、公序良俗に反する表現は芽を摘まれる時代。スタジオが回避するようなテーマに敢えて挑むーー。とりもなおさずそれはキューブリックにとって、自分の意志のもとに作品を創造するという証でもあり、作り手としてスタジオやプロデューサーに魂は売らないという、意思表示の意味合いをもっていたのである。 しかしアメリカ映画倫理協会が警戒するような原作ゆえ、『ロリータ』を映画へと昇華させるために、キューブリックは苦心惨憺の手を尽くしている。原作者のナボコフ自身に脚本を執筆させ、合理的に原作を圧縮したり、あるいは検閲機関の干渉を避けるためにイギリスで撮影(キューブリックがイギリスに拠点を置くきっかけとなった)したりと、テーマの本質を損ねないようにした。また構成上、ラストの悲劇を冒頭に掲げてブックエンド形式にするなど、ロリータことドロレス(スー・リオン)に熱を上げるハンバート(ジェームズ・メイソン)の顛末を、どこか冷笑ぎみに捉えたアレンジがなされている。 そう、キューブリックの映画を観た人が、他の監督の作品と違いを覚えるのは、その超然とした語り口ではないだろうか。登場人物に観客が感情移入できる余幅のようなものが、およそ彼の作品からは感じられない。あるのは主人公の行く末を高台から眺望するような、視線の冷たさと客観性だ。『シャイニング』(80)で、オーバールックホテルにある迷路をさまようダニーとウェンディの姿を、俯瞰から覗き込むジャック・トランスのようである、演じるジャック・ニコルソンの様相が監督に似ているということもあって、かの名場面はじつに説得力を放つ。それは極端な例えにしても、『2001年宇宙の旅』(68)のボーマン船長や『時計じかけのオレンジ』(71)のアレックス、『シャイニング』のジャックに『フルメタル・ジャケット』(87)のパイルやジョーカーなど、暴力や性、恐怖や戦争と対峙した彼らの物語は、どれもそれを見つめるカメラのまなざしが一様に寒々しい。 『バリー・リンドン』は、こうした超然さが『ロリータ』以上に目立つ作品である。 レイモンド・バリー(ライアン・オニール)の栄光と没落の生涯を激動の時代に絡めながら、18世紀イギリス貴族の生態をディテール豊かに描いた本作は、キューブリックが自主的に手がけた初の歴史劇だ。 キューブリックはサッカレーの原作にある、バリー自身の一人称の語りを三人称に変更し、より対象から距離を置いた「観察記録」のように仕上げ、達観したような視点を強く印象づけている。キューブリックはこの変更について、一人称の読み手を煙に巻くようなあやふやさが、映画では成立しないことを理由としている。いわく、 「映画は小説と違い、いつも客観的な事実が目の前にある」 (ミシェル・シマン著「キューブリック」スタンリー・キューブリックとの対話『バリー・リンドン』より) 『バリー・リンドン』における「客観的な事実」とは、七年戦争に揺れた18世紀イギリスの時代模様であり、キューブリックはそれを徹底してリアルに再現することで、バリーの置かれた状況を明確にし、説明的な演出や芝居を極力少ないものにしている。スタジオ映画のようにまんべんなく照明のあたった世界ではなく、自然光をベースとした画作りを標榜。ロウソクの灯火を光源とするジョルジュ・ド・ラ・トゥールの絵画のような、そんな18世紀の景観をフォトリアルに描写するため、わずかな光で像を捉える50mm固定焦点の高感度円筒レンズを使い、時代の空気を見事なまでに創出している。この飽くなきビジュアルへの追求もまた、キューブリック作品の超然たる様式に拍車をかけているのだ。 この時代再現に対する執拗なまでのこだわりは『ナポレオン』という、果たせなかった企画が背後にある。 キューブリック幻の企画として名高い『ナポレオン』は、フランスの皇帝ナポレオン一世の生涯を俯瞰し、数々の伝説を視覚化しようとしたプロジェクトだ。そのため彼は500冊以上に及ぶ文献を読破し、世界じゅうの関連資料を収集。ナポレオン研究の権威に顧問を依頼し、徹底したリサーチを重ねた。キューブリックにとって、まさに執念の企画だったのだ。 しかし残念なことに、莫大な製作費が計上されたこの超大作に映画会社が尻込みし、クランクインには至らなかった。キューブリックは費やした労苦を闇に葬りさらないためにも『ナポレオン』の企画をスピンアウトさせ、同じ時代物の『バリー・リンドン』を撮りあげたのだ。 2009年、幻に終わった『ナポレオン』の資料や記録写真、脚本などを収録した“Stanley Kubrick's Napoleon: The Greatest Movie Never Made”が出版され、作品の全貌が明らかになった。それに目を通すと、衣装やセットなどのプロダクションデザイン、ロケーション案や演出プランなど多くの部分で『バリー・リンドン』への置換を実感することができる。なにより徹底した時代空間の再現によって、英雄ではなく人間としてのナポレオン像をあぶりだそうとした創作の姿勢は、そのまま『バリー・リンドン』における人間バリーの描き方に受け継がれているといっていい。 『ロリータ』そして『バリー・リンドン』ーー。どちらも時代設定や世界観、そして方向性がまったく異なる、広い振り幅の両極にある作品だ。ジャンルホッパーの巨匠の、まさに面目躍如だろう。 しかし、両作ともにキューブリックが果たし損ねた理想への「リターンマッチ」という側面を持ち、その関係は“執着”という濃い血を分けた、まるで兄弟のように近しい。■ TM & © Warner Bros. Entertainment Inc.

-

COLUMN/コラム2014.09.17

映画も音楽もみんなスウィングする怒濤の60'sロンドンへいざワープ!!〜『ナック』

真夜中、人が寝静まった時間帯に、こっそりテレビのスイッチをONにし、安いワインでも片手に観るべき映画があるとしたら、絶対コレ。冒頭からしゃれたメロディをバックに、何かを物語るでもなく、ただ、ひたすら1960年代ロンドンの空気感をカメラで掬い取り続ける映画『ナック』こそ、ほろ酔い気分のシネフィルには最適のBGV。全編に満載された恐れを知らぬ自由な空気が、カウチに横たわる疲れた体をいつしか時空を超えて怒濤の"スウィンギング・ロンドン"(以下、S.Lと省略)へと誘ってくれるに違いない。 オープニングはまるでラグジュアリー・ブランドのイメージビデオのようだ。ロンドンの高級住宅街、ハマースミス界隈にあるフラットの3階に住む若いドラマー、トーレンの部屋に続く階段を、美女軍団が埋め尽くしている。何かのオーディションなのか?彼女たちは全員、ヘンリーネックのセーターにベルト付き膝上10センチのミニスカート、チェーンのネックレス、それに濃いアイメイクでトーレンとの面会を待っている。ファッションに詳しい人ならすぐに分かるはずだ。それが、"S.L"を牽引したデザイナー、マリー・クワントが生み出した伝説のアイテムであり、ミニスカートにマッチしたヘアメイクはヘアデザイナー、ヴィダル・サスーンの代表作、ボブカットのバリエーションだと言うことが。 とりあえず、"S.L"について軽くお復習いをしておこう。それは、1960年代のロンドンで花開いたファッション・シーン、カルチャー・シーンを指し示すキャッチフレーズ。新しく、モダンなものを渇望していたそれら若者発信の現象は、まず、ミュージック・シーンでは全世界にサイケブームを巻き起こしたビートルズのアルバム"サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド"によって、ファッション・シーンではクワントやサスーンによって、瞬く間に世界へと伝播して行った。 そして、映画では、あのヴァネッサ・レッドグレーブがミニスカートで登場するミケランジェロ・アントニオーニ監督の『欲望』(66年)や、お堅い国家公務員スパイであるはずのジェームズ・ボンドが一方で女をハントしまくる快楽主義が痛快だった『007』シリーズ(62年~)、マイケル・ケインがタイトなベルベットのスーツで現れる『アルフィー』(66年)等、幾つかのトレンドセッターが現れた。その影響はハリウッド映画にも顕著で、オードリー・ヘプバーンは『おしゃれ泥棒』(66年)で"S.L"の前段とも言えるモッズルック(1950年代後半からイギリスで巻き起こった労働者主導のムーブメント)をジバンシーのエスプリを介しておしゃれにアレンジ。その先陣を切ったのが『ナック』だ。作品の隅々にまで漂う"S.L"の息吹が、いかに新しい物好きの審査員に衝撃を与えたかは、1965年度のカンヌ映画祭でパルム・ドールを受賞したことでも明らかである。 話は至極シンプルで、観ようによっては無意味。冒頭の美女軍団は、女には事欠かないトーレンのフラットメイトで、トーレンとは逆に全然イケてない小学校教師、コリンの幻想だったかも知れないのだが、その後の展開としては、コリンとトーレンにアーティストのトムを加えた3人が、田舎からロンドンに出てきたダサいヒロイン、ナンシーと出会って、ロンドンの街を自由自在&縦横無尽に駆け巡るのみ。一応、奥手なコリンがナンシーのハートを射止める(ナックとは女子をゲットするというスラング)までのラブストーリー的なプロットはあるものの、繰り返すが、映画の売りは空気感、これに尽きる。 見せ場は主人公たちの行動や台詞と、それに対する大人たちの反応に集約されると思う。トーレンが美女軍団の中からビックアップしたスレンダーガール(何と18歳のジェーン・バーキンのこれが映画デビュー!)をオートバイ(バイクは同じくS.Lを代表するアイテム)のバックシートに乗せ、フルスロットルでストリートを疾走すると、大人たちはやれ「道路はレース場か!?」とか、やれ「徴兵制を復活させろ」とか煩いし、コリンとトムにナンシーが加えた3人が、女の子とベッドインするための巨大ベッドを抱えて街を歩いていると、大人たちは「モッズめ!」と吐き捨てる。それまで誰もやらなかったことをやっただけで、即、安易にモッズ呼ばわりである。また、旧世代はモッズ=ヘンプ(インド産の大麻)と連想しがちだし、トムはトーレンに「君はゲイか?」と問われて「違う。残念ながら」とあっさり返答。今では当たり前になっている価値観が、当時のロンドンでは前衛だったというタイムワープ的な楽しみが、とにかく『ナック』にはぎっしりなのだ。 監督の情報も少し。監督のリチャード・レスターは『ビートルズがやってくる ヤア!ヤア!ヤア!』(64年)や『ヘルプ!4人はアイドル』(65年)で見せた風刺コメディやドキュメントタッチ、また、即興演出を『ナック』でも試していて、横一列に並んだドアをベッドを運ぶ3人が出たり入ったりする場面や、一ヶ所だけだが逆回転にも挑戦。アメリカ生まれのレスターはビートルズや『ナック』で名声を得たせいか、その代表作のほとんどはイギリス絡み。S.Lをステップボードにキャリアを築いたと言ってもいいくらいだ。 最後に俳優と音楽の話で締め括ろう。ナンシーを演じる60s英国映画の看板女優、リタ・トゥシンハムは一度見たら忘れられない強烈な眼力で常時画面を席巻し、コリン役のマイケル・クロフォード、トーレン役のレイ・ブルックス、トム役のドネル・ドネリーを完全食い。それより、ジェーン・バーキン以外にも『ナック』でデビューした後の大女優がいることをお知らせしたい。(*注・自分で見つけたい方は以下は読まずにどうぞ) まず、トーレンが水上スキーを楽しむシーンで、ウェットスーツにコップの水を注ぐのはシャーロット・ランプリング。そして、ラストのロイヤル・アルバートホールのシーンで繰り返し画面に映る美女軍団の一人は、何とジャクリーン・ビセット。回りと同じ格好をしていても広い額がバレバレだけれど。 全編に流れる管弦楽にオルガンをフィーチャーした心地よいサウンドが、ワインでほろ酔いの神経をさらにハイにしてくれるはず。ポップとクラシックを巧みに合体させた粋なメロディは、後にジェームズ・ボンドのテーマで人気を博すことになる作曲家、ジョン・バリーの手によるもの。この映画がきっかけでジェーン・バーキンと恋におち、14歳の年齢差を飛び越えてロリータ婚したバリー自身のトリップ感覚が、もしかして、音作りに影響していたのかも知れないと思うと、『ナック』はもっと楽しくなる。スウィングしていたのは映画だけじゃないのだ。■ KNACK, AND HOW TO GET IT, THE © 1965 WOODFALL FILM PRODUCTIONS LIMITED. All Rights Reserved

-

COLUMN/コラム2014.09.04

あまりにも短すぎたキャリア絶頂期が過ぎ去った後、孤高の鬼才ウィリアム・フリードキンが放った刹那的な輝き〜『L.A.大捜査線/狼たちの街』、『ジェイド』

1960年代半ばにドキュメンタリーからフィクションの世界へと転身し、『誕生パーティー』(69)、『真夜中のパーティー』(70)という舞台劇に基づく異色作2本を発表。続いて『ダーティハリー』(71)と双璧を成すポリス・アクションの最高峰『フレンチ・コネクション』(71)で作品賞、監督賞を含むアカデミー賞5部門を制し、その2年後にはオカルト・ホラーの歴史的な金字塔『エクソシスト』(73)を発表して空前の社会現象を巻き起こした。 ところがフリードキンの時代は長く続かなかった。『エクソシスト』の後は『恐怖の報酬』(77)、『ブリンクス』(78)、『クルージング』(79)といった意欲作を世に送り出したものの興行的にパッとせず、あれよあれよという間に威光が衰えたフリードキンは、同世代のフランシス・フォード・コッポラ、ひと世代下のスティーヴン・スピルバーグらに追い抜かれ、置き去りにされてしまう。器用な職人監督にはなりきれず、なおかつ常人には理解しがたいこだわりを内に秘めたこのフィルムメーカーは、1980年代以降もメガホンを執り続け、トミー・リー・ジョーンズと組んだ軍事サスペンス『英雄の条件』(00)、筆者が愛してやまないナイフ・アクションの快作『ハンテッド』(03)、マシュー・マコノヒー主演の異色ノワール『キラー・スナイパー』(11)などで健在ぶりを示すが、その合間には数多くの失敗作を手がけている。 巨匠と呼ぶにはあまりにもキャリアの絶頂期が短かったフリーンドキンだが、このたびザ・シネマで放映される『L.A.大捜査線/狼たちの街』(85)は、彼が全盛時のパワーを取り戻したかのような刹那的輝きに満ちた力作である。物語は連邦捜査官のチャンスが、偽札製造のプロに定年退職寸前の相棒を殺害されるところから始まる。怒りの弔い合戦を決意したチャンスは、経験の浅い新たな相棒ジョンとともに犯人エリックを追い、執念深い捜査を繰り広げていく。 陽光眩いアメリカ西海岸が舞台とあって、フリードキン流の泥臭いドキュメンタリー・タッチが全開だった『フレンチ・コネクション』とはヴィジュアルのルックがまったく異なっている。とことんドライで、そこはかとなく「マイアミ・バイス」風のスタイリッシュ感をまとった映像を手がけたのは、この前年にヴェンダースの『パリ、テキサス』(84)とアレックス・コックスの『レポマン』(84)、翌年にジャームッシュの『ダウン・バイ・ロー』(86)に携わった撮影監督ロビー・ミューラー。砂漠などのロケーションが鮮烈な印象を残すこの映画は、やがてフリードキン作品らしく思いもよらない方向へと屈折し、法を遵守する立場のはずの主人公の凄まじい暴走を描いていく。 そのハイライトは、憎きエリックをあぶり出すための偽札作りの手付金の調達を上司に却下されたチャンスが、相棒をむりやり従わせて誘拐強盗を犯す場面だ。何とか5万ドルの入手に成功したものの、犯罪組織に追われる身となったチャンスとジョンは、車に飛び乗って逃走を図る。ところが逃げても逃げても敵がわき出してくるため、チャンスの車は行き当たりばったりで水路や線路を突っ走った揚げ句、高速道路を猛スピードで逆走し、一般市民の対向車を山のようにクラッシュさせていく。囮捜査の資金調達をめぐるプロット上のささいなエピソードをはてしなく肥大化させ、映画史上希に見る異様なカー・アクション・シークエンスを実現させたフリードキンの型破りな剛腕! 『フレンチ・コネクション』や『ハンテッド』にも色濃く見られたチェース・シーンへのただならぬ執着に圧倒され、唖然としつつも理屈を超えた感動を覚えずにいられない。 この怒濤のカー・チェイスに加え、エリック役の若きウィレム・デフォーのカリスマ性も見逃せない。序盤、エリックが砂漠の工場でひとり黙々と偽札製造を行うシークエンスは、まるで至高の芸術作品の創造に没頭するアーティストを連想させる。エレガントな狂気と神出鬼没の狡猾さを兼ね備えた出色の悪役を体現したデフォーは、これが出世作となって『プラトーン』(86)、『最後の誘惑』(88)、『ミシシッピー・バーニング』(88)といった話題作に相次いでキャスティングされることになる。エリックの運び屋に扮したジョン・タトゥーロの助演も要チェックである。 初見の方のために物語の行く末は伏せておくが、チャンスとエリックがついに直接相まみえるクライマックスには異常な展開が待ち受けている。法の裁きや復讐、偽札による金儲けといった思惑を超え、奇妙なまでに曲がりくねって行き着く男たちの壮絶な運命は、驚くほど呆気ないがゆえに極めてフリードキン的だ。おまけに、これほど登場人物が顔面に被弾する銃撃シーンの多い映画は珍しい。北野武監督のデビュー作『その男、凶暴につき』(89)に影響を与えたとも言われ、実際いくつかの共通点が見られる本作は、あらゆる点において何かが確実に狂っている映画なのである。 そしてザ・シネマにお目見えする、もう1本のフリードキン作品『ジェイド』(95)も紹介しておきたい。ある大富豪がアフリカ製の斧で惨殺されるという奇怪な猟奇事件が発生し、検事補コレリの調査によって“ジェイド(淫婦)”の異名を持つ井正体不明の美女の存在が浮かび上がる。カリフォルニア州知事のセックス・スキャンダルにも絡んでいる“ジェイド”とは何者なのか。ジョー・エスターハスが脚本を担当している点からも、『氷の微笑』(92)の二匹目のドジョウを狙ったことが明らかなエロティック・サスペンスである。 ところが男と男の因縁を描かせると天下一品のフリードキンに、男と女の淫らな秘密をめぐるこの企画を委ねるのは少々筋違いであった。いろんな出来事がめまぐるしく起こるので退屈はしないが、フリードキン的な濃厚さは乏しく、ストーリー上必要不可欠な官能性もいまひとつ。にもかかわらず本作には、“チェイス狂”フリードキンの本領発揮たるカー・アクションが盛り込まれている。主人公コレリの車が何者かにブレーキを破壊され、サンフランシスコの坂道を転がり落ちるシーン。さらに証人を殺害した運転手不明の車を追跡し、大勢のアジア系市民によるパレードでにぎわうチャイナタウンに乱入するシークエンス。もはや本筋のミステリー劇そっちのけで繰り広げられるこれらのカー・チェイスは、『L.A.大捜査線~』と同じく名スタント・コーディネーター、バディ・リー・フッカーとのコラボレーションによるものだ。また本作はジョン・ダール監督の傑作『甘い毒』(94)とともに、セクシー女優リンダ・フィオレンティーノの艶めかしい魅力が拝める代表作でもある。 ふと思えば『L.A.大捜査線~』のウィリアム・L・ピーターセン、『ジェイド』のデヴィッド・カルーソといういささか影の薄い主演男優ふたりは、それぞれのちに「CSI:科学捜査班」のギル・グリッソム、「CSI:マイアミ」のホレイショ・ケインという当たり役で名を馳せることになる。奇人とも暴君とも呼ばれる孤高の鬼才フリードキンは、ピーターセンやカルーソにどれほど現場で無茶な要求を突きつけ、彼らのキャリアにいかなる影響を与えたのか。そんな想像を思い巡らせながら鑑賞するのも一興かもしれない。■ COPYRIGHT © 2014 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.

-

COLUMN/コラム2014.08.21

『スペースバンパイア』〜マチルダ・メイのまばゆい全裸と英国風SF怪奇映画へのいざない!

ハレー彗星探査に向かった米英共同の探索船チャーチル号が宇宙を往く映像に、ヘンリー・マンシーニ作曲の豪快なテーマが高らかに鳴り響き、それを観ているだけで思わず気分が高揚してくる。そしてハレー彗星と共に現れた謎の巨大宇宙船(原作では80㎞超だとか。映画版ではそれ以上か!)の外観はまるで精子のよう。その開口部から侵入していくと女性器を彷彿させるような襞が見えるし、更に侵入してゆくと蝙蝠に似たようなエイリアンの死骸が多数漂い、しかも炭化している。更にその深奥には、人間と同じ姿をした女一人、男性二人が全裸状態で透明カプセルに入れられていた(原作では、女二人、男一人だった)。 ここで登場する全裸の女(役名は、スペースガール)に扮するのがフランス出身のマチルダ・メイ。後にセザール賞新人賞を受賞した『ふくろうの叫び』(87)をはじめ、『ネイキッド・タンゴ』(90)、『コレット・水瓶座の女』(91)、『おっぱいとお月さま』(94)等で国際的に活躍し、シンガーソングライターとしてCDも発表する才媛だが、やはり極めつけは『スペバン』なのだ。 欧州宇宙研究センターに収容された彼女が覚醒してからは、魔性の女を見るように見惚れっぱなし。丸みをおびたおっぱい、キュッとくびれた腰、均整のとれた肢体……なんともそそらせるような肢体を惜しげもなくさらし、男たちを魅了しては精気を吸い取り、センター内を歩き回る。あの艶めかしい視線にちょっと厚めのセクシーな下唇、そしてむしゃぶりつきたくなるような白い柔肌の躰で迫られたら、もうどうなってもいいと思うのは自滅の理か(?)……ウ~ン、たまらないっす。なっ、なんか変態じみたSFホラー映画のように思えてくるが、決してそんなことはない。彼女がひび割れたガラスが多数散乱する上を裸足で平然と歩く姿にも、思わずゾクゾクッとするし……やはり少々変態っぽい描写に心がうずく。 ある一定の時間内に他者から精気を吸収しないと、飢餓の果てに炭化死するらしい(このあたりも吸血鬼っぽい表現だろうか)。巨大な宇宙船内で干からびて死んでいた蝙蝠型エイリアンの残骸は、この全裸3人に精気を吸い取られたのか、或いは飢餓の果てに干からびて死んだものと解釈できる。 吸血鬼映画の吸血行為(咬みつき行為)はセックスのメタファーだが、その変種である本作の吸精鬼にも、相手を虜にするほどの妖しげな目力と接吻する口から精気を吸い取る様は、まさにセックスのメタファーそのもの。そのあたりはしっかと受け継がれている。 しかも女吸精鬼に精気を吸い取られた者が一気に痩せこけてミイラ化するあたりの特殊効果にも、それがうかがえると思う。今観れば造り物感はあるがとても素晴らしいエフェクツで、前向きな解釈(フォロー)をするなら、セックスにとり憑かれた者たちの行く末、すなわち骨と皮同然の屍人形になるたとえか。 主人公はチャーチル号のカールセン船長で、『ヘルター・スケルター』(76)でチャールズ・マンソンを、『エド・ゲイン』(00)で猟奇殺人鬼ゲインを怪演した個性派俳優スティーヴ・レイルズバック。マチルダ・メイ扮する女吸精鬼の恐ろしさを感じ取ったカールセンは、チャーチル号もろとも焼き尽くそうとしたが、そう上手くはいかなかった。 カールセンは、吸精鬼3人が地球に連れてこられて復活したとは露知らず、乗り込んだ脱出ポッドがテキサス州で発見されて助けられる。テキサスはレイルズバックだけでなく、監督トビー・フーパーの出身地でもあり、監督の出世作『悪魔のいけにえ』(73)の忌わしき舞台でもある。ファンなら思わずニヤリとするところだが、本作の主舞台は、あくまで怪奇映画の本場イギリスだ。撮影もイギリスのパインウッド・スタジオで、撮影カメラマンも英国製怪奇映画を数多く製作してきたアミカス・プロの『テラー博士の恐怖』(64)や『呪われた墓』(73)、ハマー・フィルムの『吸血鬼の接吻』(63)を手がけてきた名手アラン・ヒューム。レイルズバック以外の主要俳優のほとんどが、イギリス出身の舞台経験豊富な俳優陣で固めている。このテのジャンルに敏感な方なら、どことなくアメリカ製ホラーとは異質な空気をすぐに感じ取ったはず。 マチルダ・メイのあまりにあけっぴろげな全裸も淫らだったが、SFスリラー映画の雰囲気を醸し出しながらも、女吸精鬼がボディスナッチ(肉体強奪)するあたりから英国製怪奇映画らしい、いかがわしさが強くなる。とりわけカールセンが精神病患者を入れておく独居房で、精神病院のアームストロング院長を詰問しはじめるシークエンスが見もの。アームストロングに扮するのは、渋さが光る禿げ頭のパトリック・スチュアート(まだ『新スター・トレック』でジャン・リュック・ピカード艦長を演じる2年前だ!)。カールセンは、アームストロングの声が突然女吸精鬼(マチルダ)の声に変わったことで動揺し、その姿も彼女の姿にダブッて見えはじめ、思わず彼女の瞳に魅せられてゆく。あげくにアームストロングにブチューッと接吻! はたから見れば、まさに男同士のキスなわけ(笑)。ただし、101分の劇場公開版ではこの接吻部分はカットされているが、116分のディレクターズカット版では観ることができる(さて今回はどちらを放送?)。でもこの部分がある無しで、作品の魅力が大きく変わることはないので安心を(ただ筆者としては大好きな場面なものでして)。 『スペバン』は、全裸のセクシー美女、死を研究する博士、陰湿な精神科病院などが絡んで、終いにはスケールがどんどん膨らんで、暗く沈んだ怪奇ムードが強くなってくる。吸血鬼退治をするかのような意味深な「鉄の十字剣」を登場させたり、カールセンと女吸精鬼が対峙する舞台が「教会の地下室」であるとか、まるでSFの形を借りた英国製怪奇映画を踏襲しているかのよう。 しかもクライマックスのロンドンでは、吸精鬼になったゾンビのような人間が溢れだし、次々と人間に襲いかかっては精気を吸い取り、無数の青白い精気が渦巻きながら宙を流れ出し、宇宙に浮かぶ巨大宇宙船へとどんどん吸い込まれてゆく。死屍累々と化した惨状によりロンドンは混沌としていて、まさにこの世の終わりを告げている感じ。それを観て想起したのが、火星人の霊魂(残留思念)がロンドンを荒廃させる、ハマー・フィルムのSF怪奇映画『火星人地球大襲撃』(67)だった。 劇場公開時は、マチルダ・メイの全裸シーンとミイラ化してゆく特殊効果シーンばかりが取り沙汰されたが、次作『スペースインベーダー』(86)が古典SF『惑星アドベンチャー/スペース・モンスター襲来!』(53)のリメイクだったことを考えれば、ジャンル系映画のファンであるフーパーが本作で英国風怪奇映画をやりたかったことが見えてくる。 『スペバン』の後半部は原作小説と大きく異なり、恐怖を乗り超えたカールセンと、彼を待ち望んだ女吸精鬼の切ないラヴロマンス色をも盛り込んで、ただただ圧倒される結末を迎える。それはカールセンにとって複雑な感情が入り混じった、なんともいいようのないものだった。 フーパー監督に直接会った時、『スペバン』がアメリカでヒットしなかった要因の一つに、どんな映画なのかイメージしにくいアメリカ版ポスターにあったと言っていた。ストレートでクールな日本版のイラスト・ポスターを大変気に入っていて、自分のオフィスにそれを飾っていると語ってくれた。『スペバン』は一般的には評価されないかもしれないが、熱狂的なマニアを獲得したSF怪奇映画の傑作だと思う。■ LIFEFORCE © 1985 EASEDRAM LIMITED. All Rights Reserved

-

COLUMN/コラム2014.08.11

【3ヶ月連続キューブリック特集その1】キューブリック、その究極の個人芸術〜『2001年宇宙の旅』『シャイニング』

1968年、人類がまだ月に到達していない時代。当時の最先端をいく科学理論を尽くし、宇宙開拓と惑星間航行が可能となった未来をリアルに視覚体験させた映画『2001年宇宙の旅』。人類の進化に影響を与えた謎のモノリス(石板)との遭遇や、地球外知的生命体の存在を示唆しながら、それらの謎を探査する宇宙船ディスカバリー号のミッションと、操縦する人工知能HAL9000が制御不能に陥っていくサスペンスを、壮大なスケールで展開させる。 製作から既に46年を迎え、映画としては古典の類に属する本作。だがその魅力は恒久的に映画ファンをとらえ、熱狂的な信者を今も絶やすことなく生み出している。人工知能が人間にもたらす可能性と危険性への言及や、そして人工知能が人間に反乱を起こすスリリングな展開など、設定年代から既に13年も過ぎながら、それでも「起こりうる将来」の迫真性と新鮮さをもって、今も観る者の眼前に立つのである。 しかし、そんな『2001年』の圧倒的な存在感をガッシリと支えているのは、本作が商業映画という立場にありながら、監督であるスタンリー・キューブリックの完全なる「個人芸術」となっている点だろう。スクリーンをキャンバスに、あるいは壁面に見立て、まるでピカソやミケランジェロが緻筆をふうるがごとく、荘厳なビジュアルアートを異能の天才監督は展開させているのである。 そのためにキューブリックは、絵筆ともいうべき撮影テクニックに労や手間を惜しまなかった。とりわけ顕著なのは、本作を経て飛躍的に進化したといわれる視覚効果の数々だろう。キューブリックは視覚効果に絡む撮影パートをすべて自分の統括下に置き、既存の特殊撮影技法を使わない方針のもと、このSF映画きっての超巨大キャンバスと対峙したのである。 そして本作の要となる「形而下」と「形而上」、つまり具象と抽象の両極の映像づくりを、先のアプローチで見事に果たしている。前者は「人類の夜明け」そして「木星使節」のチャプターにおける、類人猿が生息する有史以前の光景や、宇宙空間と宇宙船を捉えた未来図像で、それらは「ナショナル・ジオグラフィック」や科学雑誌に掲載されても違和感のいようなフォトリアルなイメージだ。 そして後者は「木星 そして無限の宇宙の彼方へ」のチャプターでの、ディスカバリー号の乗組員ボーマン(キア・デュリア)を未知の領域へといざなう光の回廊、すなわち[スターゲイト・コリドー]に代表される抽象映像である。 スターゲイト・コリドーのような抽象映像は「アブストラクト・シネマ」と呼ばれるもので、幾何学図形や非定形のイメージで画を構成した実験映画のムーブメントだ。1930年代にオスカー・フィッシンガーやレン・ライといった実験映像作家によって形成され、『2001年』が誕生する60年代には、美術表現の多様と共に大きく活性化した。この個人作家のパーソナルな取り組みによって発展を遂げた光学アートを、キューブリックは大規模の商業映画において成立させようと企図したのである。 かってディズニーが音楽の視覚化を標榜した長編アニメーション『ファンタジア』(40)を製作するために、アブストラクト・シネマの開祖であるオスカー・フィッシンガーに協力を求め、優れたアーティストのイマジネーションを商業映画に取り込もうとした(残念ながらフィッシンガーは途中でプロジェクトを降りる)。キューブリックもまた、スターゲイト・コリドーのシーンを作るためのリファレンスを実験映像作家に求めている。その結果、コンピュータ・アニメーションの分野で抽象映像を手がけてきた、ジョン・ホイットニー・シニアらの作品をヒントに創造が成されたのだ。 スターゲイト・コリドーのシーンを生み出したシステム「スリット・スキャン」は、そんなジョン・ホイットニー・シニアが発表した映像力学の考察レポート「視覚におけるブレの効果」に基づき、視覚効果スーパーバイザーとして本作に招かねた特撮監督のダグラス・トランブルが開発したものだ。カメラが前後に移動できる台の前に、上下左右にスライド可能なスリット(隙間)を設置し、被写体となる光をスリットごしに長時間露光撮影することで、奥行きと移動感のあるアブストラクトなイメージが生み出せるシステムである。だが1日にわずか1テイクしか撮れず、スターゲイト・コリドーのシーンは時間にして1〜2分に満たないにも関わらず、じつに半年もの製作期間を要している。 こうした緻密に細心を重ねた撮影へのこだわりは全般におよび、そのため『2001年宇宙の旅』は1966年の初めから暮れまでおよそ1年間は「人類の夜明け」などのライブアクションシーンを撮影し、そしてさらに1年と6ヶ月間、ポストプロダクションとして宇宙ショットの特殊効果に費やしている。つまり脚本執筆などの準備期間を含めない実製作期間だけでも、本作はじつに2年間以上もかかっているのだ。 キューブリックのこうした商業性や経済性を度外視した姿勢は、キャスティングにもあらわれている。その端的な例が『シャイニング』だ。 自作にあまりスターを起用しないキューブリックだが、本作にはジャック・ニコルソンという、ハリウッドを代表する名優が主演だ。キューブリックが幻に終わった史劇大作『ナポレオン』のナポレオン役にニコルソンを想定していたことが起用の近因だが、なにより前作『バリー・リンドン』の興行的失敗から、コマーシャリズムに気を配った作品をキューブリックは手がけなければならなかった。そのためにホラーという扇動的なジャンルに着手し、狂気を表情に湛えられる名優ニコルソンを自作に求めたのである。 だが実のところ、キューブリックの映画にスターが出ない最大の理由は、彼の創作への執拗なまでのこだわりから撮影期間が長くなり、必然的に人気のある多忙な役者は拘束できないからだ。案の定、キューブリックは『シャイニング』でニコルソンを1年間も拘束し、彼のフィルモグラフィに2年もの空白期を作っている。 同様のケースに『アイズ ワイド シャット』(99)の主演トム・クルーズの長期拘束がある。当時トムは『ミッション:インポッシブル』シリーズを展開するなど、俳優として最盛期ともいえる状況にあった。だがキューブリックはそんな彼を、およそ2年間近くも『アイズ ワイド シャット』の撮影で拘束しているのだ。そのためトムは1年と間の空かない自身のフィルモグラフィにおいて、なんと3年間もの空白期を生じさせているのである。 ニコルソンも『シャイニング』撮影当時は43歳。1975年の『カッコーの巣の上で』でアカデミー賞最優秀主演男優賞を受賞し、押しも押されもせぬ名優としての地位を確立し、俳優として最も脂の乗った時期だ。劇中、ニコルソン演じるトランスがひたすらタイプし続けた「All work and no play makes Jack a dull boy.(勉強ばかりで遊ばない、ジャックは今におかしくなる)」というワードは、映画の中だけの恐怖を指し示したものとはいえないのである。 もちろん、トムもニコルソンもキューブリックに心酔しているからこそ、彼の作品に出演したのだろう。とはいえ、この経済効果の高いトップクラスの俳優を数年間も封じ込めてしまう効率の悪さは、映画界のバランスを考えると許容のレベルを超えている。この驚異もまた、表現欲求に忠実なあまり商業映画としてのバランスを欠く、キューブリックの個人芸術ぶりを象徴するエピソードといえるだろう。 話の腰を折って恐縮だが、筆者はこの『2001年』と、昨年公開されたスタジオジブリの劇場長編アニメーション『かぐや姫の物語』(13)が、なぜか寸分の狂いもなくぴったりと重なる。 どちらも月に存在する謎の英知に触れている点で同じだから? そんなロマンチックな理由ではない。ジブリは常に優れた興行成績を維持して自社経営が成り立ち、製作委員会方式でリスク分散をしないため、世界で数少ない「作家主義」の作品展開が図れるスタジオだ。巨匠・高畑勲の手による『かぐや姫の物語』は、監督の表現追求のために最新の技術を投入し、作画や動画に納得のいくまでチェックが重ねられ、商業映画としては破綻した製作体勢のもとに生み出されている(事実、製作の遅れから公開日が延期にもなった)。ジブリに利益をもたらすどころか圧迫さえもたらしかねない同作は、キューブリックが実践した「個人芸術」の轍を踏む身近なケースといえるだろう。 思えば高畑は前作『ホーホケキョ となりの山田くん』(99)で、セルアニメでは不可能な淡彩描写に挑み、ジブリアニメのデジタル製作体勢への移行を、表現へのあくなき執着でもって果たさせている。奇しくもその年、キューブリックは『アイズ ワイド シャット』を遺作に、スターゲイトの彼方へと旅立っている。個人芸術の継承という点においてキューブリックと高畑勲をシンクロさせる考えは、1999年のこの時点で布石が敷かれていたのかもしれない。 映画が「商品か、アートか?」と問われたとき、間違いなく後者だと断言できるキューブリック作品。ことに『2001年宇宙の旅』は、今の商業映画の製作システムではもはや成立させることのできない個人芸術の到達点であり、まさしく劇中のモノリスのごとく映画界に鎮座する驚愕のシンボルなのである。■ 『2001年宇宙の旅』© Turner Entertainment Company 『シャイニング』TM & © Warner Bros. Entertainment Inc.

-

COLUMN/コラム2014.08.06

『ダウンタウン物語』『バーディ』〜普通とは「違った世界」を見せてくれる監督、アラン・パーカーによる、二つの映画

『小さな恋のメロディ』(71年)の原作・脚本者であるアラン・パーカーは、そんな大好きな監督だ。彼の作品にはいつも普通とは「違った世界」を見せられる思いがした。『ミッドナイト・エクスプレス』(78年)、『フェーム』(80年)、『バーディ』(84年)、『ミシシッピ・バーニング』(88年)、『ザ・コミットメンツ』(91年)とぼくの中で永遠不滅の大傑作が5本もある。思えば、彼の作品を一生かけて追いかけてきた。 このたびザシネマで、『ダウンタウン物語』と『バーディ』が放映されるという。それぞれの見どころを指摘しておこう。 『ダウンタウン物語』(76年)は、禁酒法時代のニューヨークのダウンタウンを舞台に2つのギャング団の抗争を描いたミュージカル映画だ。日本映画の大傑作『用心棒』(61年)のような話なのだ。ところが、出演しているのは全員13歳以下の子どもで、20世紀初頭のファッションに身を包んだ彼らがパイ投げマシンガンを乱射しギャングを演じている。公開当時14歳(撮影時13歳だった)のジョディ・フォスターが妖艶な歌姫を演じていて、話題になった。『アリスの恋』(74年)や『タクシードライバー』(76年)で子役として有名になったフォスターは、当時映画雑誌の花形だった。どこかの雑誌のインタビュ―記事で、愛読書を訊かれた彼女の答えは「ジャン=ポール・サルトルの『自由への道』」だった。1歳年上の筆者はあわてて、『水いらず』など、サルトルの実存主義小説の著作を読み出したのはいうまでもない。 ミュージカル映画的な側面もあるが、ミュージカル仕立てのナンバーはちと弱いと思う。『アニー』の「トゥモロー」のように、胸に迫らないのは事実である。とはいえ、銃撃戦もカーチェイスも、観客を飽きさせない凝った演出がなされており、学芸会的な芝居になりそうな内容を、ひたすらエンターテイメント性を持たせているのは好材料だ。 最後はみんなでパイ投げをする。これが両陣営入り乱れてのパイ投げ合戦で、ひたすら楽しい。大人を演じていた子どもたちは見る見るパイだらけになり、いつしか本来の子どもの笑顔に戻り、「仲良くなろう!」とストーリー的に大団円を迎える。これは、スタンリー・キューブリック監督の『博士の異常な愛情』(63年)のラスト、完成版からカットされたアメリカ合衆国国防総省の作戦室で行うパイ投げ(キューブリック監督の写真集にこの模様は取り上げられている)と非常に似ているのだ。キューブリック監督は、スニークプレビュー(覆面試写会)の観客の反応と、「これは喜劇(コメディ)ではなく、笑劇(ファース)だ」という理由でカットしたというが、背後にはジョン・F・ケネディ暗殺事件(63年11月22日)の影響もあるのだはないか。キューブリック監督はロンドン郊外のパインウッド撮影所を本拠地にしているが、『博士の異常な愛情』のラストのパイ投げの噂が、ロンドンで活躍するパーカー監督の耳に届いたとも十分に考えられるのだ。 『バーディ』(84年)は、カンヌ国際映画祭の審査員特別賞受賞作である、心に響く友情物語だ。公開当時大学を出たての筆者は、とある雑誌で御巣鷹山の日航機墜落事件を追っていて、完全に精神的な鬱病になり、主人公バーディ(マシュー・モディーン)とアル(ニコラス・ケイジ)のどちらにも共感して観ることができた。もちろん、傷をなめてくれるような、こういう友達がほしかったのである。 簡単に書くと、ウィリアム・ワートンの原作をもとに、ベトナム戦争のショックで精神科病院に入れられて、頑なに自らの幻想に心を閉ざしている青年バーディと、彼を立ち直らせようとする、同じくベトナム負傷兵の青年アルの心の交流を、鳥になることを夢見るバーディの幻想を交えて描いたヒューマンドラマである。 ピーター・ゲイブリエルによる音楽も素晴らしい。過去のアルバムに収録された既成曲が中心だが、的確に選び出された楽曲は全てのシーンで見事にフィットし、映像と一体になって観る者の心に迫ってくる。終盤、現実を逃避して鳥になったバーディが、自由に空を羽ばたく視点のショットはまさに圧巻。これは、最近では『海を飛ぶ夢』(04年)でも使われた演出手法だが、より必然性がある『バーディ』の方が遥かに印象的で胸に迫ってくる。 映画の基本イメージは、精神科病院の一室で、バーディに向かって話しかけるアルである。しかし、バーディの心にはアルの言葉は届かない。裸で部屋の隅に隠れ、ただ窓から空を見上げるだけ。苛立つアル。そうした出口の見えない現代のシーンの合間に、物語は一気に2人の過去へのフィードバックする。2人の出会いからベトナムへ向かうまでが丹念に描かれ、同時にベトナムで精神的に傷つくシーンまで丁寧に描かれる。このあいだのリッチー・バレンスの「ラ・バンバ」が彩るフィラデルフィアでの青春を謳歌する2人がすこぶる楽しい。巨乳の女の子に興味を持ち、そのおっぱいを触ることが目的なのだ、 鳥が大好きで、鳥とともに暮らし、自らも空を飛ぼうとし、鳥になることを夢想していたバーディは、本当に何を思っているのか。バーディの心を開かせることができないアルも、次第に追いつめられていく。 バーディとアルの叫びをとことん感じてほしい。ベトナムで傷ついた2人のやりきれない思いと閉塞感で観ている我々は心を痛めることになるが、自由に生きたいと願うバーディに共感し、バーディを正気に戻したいと願うアルにも共感できるはずだ。そして、人から必要とされる喜びも感じることができるだろう。ここまで誰かが誰かを想うことの尊さを素直に自分の中にとりいれて感動できる作品もめずらしいのだ。 だが、途中でバーディーがしでかす奇天烈な行動もクスッと笑えるので、暗いばかりの映画ではない。戦争という悲惨な現実と精神を病むという重いテーマを取り入れた作品なのに、観た後に爽やかな気持ちになれる、救いのある映画である。 2時間のドラマはもちろんスゴいが、それに輪をかけて深い余韻を残すラストシーンがすばらしい。バーディとアルの性格づけが違うのもいい。アルは「彼は俺の一部なんだ」というセリフにジーンとくれば、「何だ?」といい返すバーディ。それから畳みかけるような、全体的に重苦しい雰囲気を一掃するラストには唸った。もはや「やられた!」としかいいようのないラストなのだ。 まったく最後までお騒がせな鳥男(バ—ディ)である。■ © 1984 TriStar Pictures, Inc. All Rights Reserved.

-

COLUMN/コラム2014.07.19

“呪われた映画”から“映画史上必見の傑作”へと再評価された、あっと驚く奇想と深遠さに満ちたダーク・メルヘン『狩人の夜』

初公開当時にさんざんな不評を買い、全米各地で公開禁止にもなったというこの“呪われた映画”は、のちにフランソワ・トリュフォーらの一部の批評家、スティーヴン・キングらによって熱烈に再評価されたことで映画史の暗黒の彼方から引き戻され、1992年にはアメリカ議会図書館へのフィルムの永久保存を義務づけるアメリカ国立フィルム登録簿に選定された。すでに日本でもDVDがリリースされ、製作から半世紀以上が経った今も新たなファンを獲得し続けている。それでも、もし本作を未見の人に出くわしたら「観ないと人生の多大な損失ですよ!」などと幾分大げさに鑑賞を勧めずにいられない。 映画の前半は、ロバート・ミッチャム扮する稀代の悪役ハリー・パウエルの独壇場だ。このいかにもうさん臭いニセ宣教師はオープンカーに乗り、独り言を呟くように神と対話しながら獲物を物色している。行く先々で未亡人を手なずけ、金品をむしり取っては命を奪うシリアルキラー。良心の呵責など一切感じることなく平然と嘘をつき、猿芝居を連発する。しかも話術が巧みなうえに歌が得意で、他人に取り入るのが実にうまい。裏返せばこの映画は、そんな聖職者の仮面を被ったエゴイスティックな極悪犯罪者にあっさり騙される市井の人々の愚かさを、痛烈に風刺しているともとれる。やがてハリーが狙いを定めたのは、刑務所で同房になった死刑囚の男がどこかに隠した1万ドルの札束。ウェスト・ヴァージニア州の田舎町に暮らす男の未亡人を籠絡してマインドコントロールした揚げ句に殺害し、札束の隠し場所を知る幼い息子と娘の口を割ろうとする。 ハリーの悪役としてのユニークさは、その非情さや強欲さのみならず、さらなるふたつの特徴によって強烈に印象づけられる。まずこの怪人は、しょっちゅう牧歌的なメロディの賛美歌を口ずさんでいる。そしてもう一点は、右手の指に刻まれた“LOVE”と左手の“HATE”という刺青だ。ハリーが歌う「主の御手に頼る日は」という賛美歌は、コーエン兄弟の西部劇『トゥルー・グリット』にフィーチャーされていたし、両手の刺青はマーティン・スコセッシ監督の『ケープ・フィアー』などで繰り返し引用されてきた。ちなみに『狩人の夜』は賛美歌のほか民謡や子守歌が次々と挿入され、音楽映画かと錯覚するくらい“歌”が満ちあふれた作品でもある。 かくして前半、ブラックユーモアに満ちたエキセントリックな犯罪サスペンスのように展開していた映画は、中盤でがらっとトーンを一変させる。ついに命まで脅かされるようになった未亡人の子たち、幼い兄妹ジョンとパールが真夜中に逃亡し、ボートであてどない川下りを始めるや、神秘的なダーク・メルヘンに変貌していくのだ。オーソン・ウェルズの『偉大なるアンバーソン家の人々』やフリッツ・ラングの『扉の陰の秘密』などの撮影監督スタンリー・コルテスによるモノクロ映像は、川下りのシークエンスを影絵のように設計し、得も言われぬ悪夢的な幻想性を漂わせる。満天の星空。川辺で兄妹をそっと見つめるカエル、フクロウ、カメなどの動物たち。ディズニー映画のようにあからさまに作り物めいたこれらのギミックが、映画そのものをリアリズムとは遠くかけ離れたファンタジーへと変容させ、ドイツ表現主義からの影響を色濃く感じさせながら暗い魅惑を醸し出していく。しかもこの映画は、子供の目線に立った無垢な眼差しで撮られている。だからこそ観る者は、ベッドでなかなか寝つけなかったときに怖い絵本をめくった幼い頃の記憶を呼び覚まされ、否応なく魔術的な映像世界に引き込まれてしまう。実に大胆かつ奇抜で、不可思議な奥行きのある映画である。 そして終盤、いよいよ伝説の大女優リリアン・ギッシュの登場だ。大恐慌時代の不幸な孤児たちを引き取って世話しているギッシュ扮するクーパー婦人は、兄妹を追って現れたハリーに猟銃を突きつけ、敢然と対決姿勢を表明する。ハリーは死神や悪魔の化身というべき存在であり、それに立ち向かうクーパー婦人は子供たちの守護天使のようだ。しかしこの映画は、ありがちな勧善懲悪劇などでは決してない。庭先で隙をうかがうハリーがまたもや十八番の賛美歌を口ずさむと、猟銃を握り締めて警戒を怠らない婦人もなぜか一緒にそれを歌い出す。明らかに敵対関係にあるふたりのキャラクターが、何の説明もなく合唱を始めるこのシーンには、誰もが度肝を抜かれ、困惑せずにいられない。究極の善と究極の悪が場違いなハーモニーを奏でながら溶け合い、「この世は黒と白に色分けできるほど単純ではない」と言わんばかりに、世界の真理のようなものを唐突に突きつけてくるのだ。こんな映画がヒットするわけがない。その独創性があまりにも“早すぎた”ゆえに呪われてしまったフィルムなのだ。 昼と夜、光と影、善と悪、清純と邪悪、愛と憎しみ。こうしたさまざまなコントラストの表裏一体の対立と混濁を描き上げた本作には、そのほかにも必見の名場面がいくつもある。ハリーに殺される寸前、ベッドに横たわる未亡人(シェリー・ウィンタース!)の姿を聖母画のように捉えたショット。車とともに川底に沈められた未亡人の死体が、水流に揺らめく美しくもグロテスクなイメージ。馬に乗って子供たちを追跡するハリーが、悠然と丘の上を横切っていくシーンの奇跡的な構図の妙。一度脳裏に焼きつくと、何年かおきに観直したくなり、そのたびに新たな発見や驚きをもたらしてくれるこの映画は、まさに異形の怪作にして深遠なる傑作と呼ぶのがふさわしい。 前述したように、この半世紀前のモノクロ映画は今なお多くの映画人を魅了し、多大な影響を与え続けている。過去に筆者がインタビューした監督の中では、アメリカン・インディーズの鬼才トッド・ソロンズもそのひとりであった。「そう、君の指摘通り、『狩人の夜』を引用させてもらった。しかも、かなりあからさまにね」。ソロンズがそう語った2004年作品『おわらない物語 アビバの場合』には、『狩人の夜』を知る者ならば思わずニヤリとさせられるシークエンスが盛り込まれている。興味のある方は、ぜひご覧あれ。■ NIGHT OF THE HUNTER, THE © 1955 METRO-GOLDWYN-MAYER STUDIOS INC.. All Rights Reserved