検索結果

-

PROGRAM/放送作品

ニア・ダーク/月夜の出来事

『ハート・ロッカー』の女流監督キャスリン・ビグローの、熱烈なファンを持つカルト的作品!

吸血鬼という古典的ホラーに西部劇の要素をフュージョンさせた異色のヴァンパイア・ホラー。吸血鬼の少女と恋に落ち半吸血鬼となり、一族と共に放浪の旅に出る青年の苦悩の逃避行をロードムービータッチで描く。

-

COLUMN/コラム2016.02.03

ドリー・尾崎の映画技術概論 〜第1回:フィルムとデジタル〜

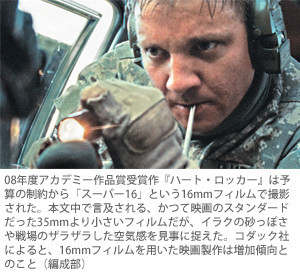

映画はその誕生から1世紀の長きにわたり、フィルムという記録媒体によって記録され、それを映写機でスクリーンに投影することで形を成してきたメディアである。しかし現在、映画はフィルムを使わない、チップやセンサーを用いて電子的に撮像を記録する「デジタルシネマ」が主流となった。 かつて映画におけるデジタル技術は、劇中におけるCGI(視覚効果)や編集、そしてドルビーデジタルなどのサウンド・システムに用いられてきた。しかし、デジタルを映画の構成要素として使うのではなく、フォーマットそのもののデジタル化を図る動きが2000年代初めに台頭してきたのだ。 商業長編映画の世界では、2001年にピトフ監督のフランス映画『ヴィドック』(撮影:ジャン=ピエール・ソヴェール)が、そして2002年にジョージ・ルーカス監督が『スター・ウォーズ エピソード2/クローンの攻撃』(撮影:デヴィッド・タッターサル)においてこれを実現させた。ルーカスはソニーとパナビジョン社に依頼し、両社はHD-1080/24Pを共同で開発。[シネアルタ]と呼ばれるHDW-F900型のそれは、毎秒24pというフィルムと同じフレームレート(コマ速度)をもち、35mmフィルムカメラに使用されていたレンズの共有など、既存の映画制作フォーマットとの互換性に優れたデジタルHD24pカメラだ。 同カメラの開発がソニーの厚木研究所でもおこなわれたことから、日本映画でのシネアルタの活用は『スター・ウォーズ エピソード2』の撮影とほぼ時期を同じくしている。我が国のデジタルシネマ、すなわちHDW-F900で全編撮影が行われた長編映画は、2001年の田崎竜太監督作『劇場版 仮面ライダーアギト PROJECT G4』(撮影:松村文雄)が嚆矢となった。それに続いて岩井俊二監督の『リリィ・シュシュのすべて』(撮影:篠田昇)や、高橋巌監督の『infinity ∞ ~波の上の甲虫~』(撮影:八巻恒存)などが同年に発表されていく。また、デジタルHD24pカメラはソニーのみならずパナソニックでも開発が進められ、撮影監督の坂本善尚が開発に関わったAJ-HDC27F型デジタル24pカメラ[バリカム]は、原田眞人監督『突入せよ! あさま山荘事件』(02)の撮影に用いられ、シネアルタに引けをとらない性能を発揮した。 ■デジタルシネマの現況 それからおよそ15年を経た2016年。映画撮影の現場は、ほぼフィルムからデジタルにとって代わられ、カメラも[ジェネシス]や[レッドワン]といった2K、4K、さらには8K(シネアルタの後継機[F65])といった高解像度のハイスペック機が生み出されている。これらは35mmフィルムとフィルムカメラが持つポテンシャルを、もはや凌駕しているといっていいだろう。 画質の向上だけではない。何度も加工や上映をしても映像の劣化がないことや、撮影で自由にテイクが重ねられるなど、製作において妥協を余儀なくされる点が低減されている。 「高感度のデジタル24Pが開発されたことで、照明設計が簡易になり、低予算で作品を実現できた」 上記のように筆者に話してくれたのは、侵略SF映画『スカイラインー征服ー』(10/撮影:マイケル・ワトソン)のグレッグ・ストラウス監督だが、こうした経済面での利点も無視できない。なによりもフィルムにあった、ネガフィルムからのプリント現像にかかるコストが抑えられ、DLP上映との連携を図ることができる。 そう、映画は上映に関しても方式が大きく変わった。フィルム映写ではなく光半導体を用い、デジタルデータをスクリーンに投影するDLP(デジタル・ライト・プロセッシング)が、アメリカでは1999年、ロサンゼルスとニューヨークでの『スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス』(99)プレミア上映を皮切りに実用化された。国内では2000年より採用され、同システムの設置された日劇プラザでは『トイ・ストーリー2』(00)が初のDLP上映となった。『トイ・ストーリー2』はデジタルベースによる3DCGアニメーションで、コンピュータ上からダイレクトにDCP(デジタル・シネマ・パッケージ=DLP上映のためのデータパッケージ)を作ることが容易だったが、『スター・ウォーズ エピソード1』のようにフィルム撮影された映画はネガをスキャンし、データ化する行程を経なければならない。しかしデジタルシネマはそれを省き、フルデジタルによって撮影から完パケまでを一貫させ、物質的、コスト的なムダを省くことができる。映画興行主にとっての利便性や経済性を考えれば、デジタルシネマの普及は必然といっていいかもしれない。 事実、今や国内のスクリーン数3.437のうちデジタル設備は3.351と全体の約97.5パーセントを占め(一般社団法人 日本映画製作者連盟「日本映画産業統計2015年12月」より)、フィルムプリント上映による映画の時代は終わりを迎えている。 そんなフィルムからの解放は、映画の作り方を大きく飛躍させた。映像加工をひときわ容易にし、どこまでが実写でどこまでがバーチャルな映像なのか、判別不可能なイメージ作りを実現させたうえ、立体視をもたらすデジタル3Dや、ドルビーサラウンド7.1、ドルビーアトモスといった音響の多チャンネル化を促している。そしてコマ数を毎秒24フレームから48フレームへと上げ、映像を高精細化するハイフレームレイト(2012年に『ホビット 思いがけない冒険』で実施)など、多様な展開を劇場長編作品にもたらしたのである。 もはや映画は、フィルムでは踏み込めなかった領域に足を下ろしているのだ。 ■フィルムにこだわる監督たち しかし、フィルムが持つ粒状性や質感こそが「映画を映画らしいものにしている」という考え方も根強く、120年にも及ぶフィルム映画の歴史を、やすやすと消滅させるわけにはいかないとする見方もある。特に日本では「デジタルか?」「フィルムか?」という芸術的観点からの議論が慎重になされないまま、シネコンへのDLP設置が早駆けで進み、また2013年に富士フィルムが映画用35mmフィルムの生産を廃止するなど、なし崩しのようにフィルムからデジタルへの移行がなされてきた。そのためデジタルシネマに対し「単にシステムの合理化にすぎないのでは?」という声も出ているのだ。 そんな声に呼応するかのごとく、映画作家の中には今もフィルム撮影を敢行する者たちがいる。 たとえば山田洋次監督は最新作『家族はつらいよ』(15/撮影:近森眞史)をフィルムで撮り、自身の半世紀以上にわたる監督人生において、フィルム主義をまっとうする構えだ。また同じ松竹で製作された『ソロモンの偽証』(15/撮影:藤澤順一)も、成島出監督にインタビューしたさい「中学生役の子たちの未熟な演技を、映画的な外観でカバーするべくフィルム撮影に踏み切った」と答え、フィルムの優位性を唱えた。 他にも周防正行監督の『舞妓はレディ』(14)では実景部分を富士フィルム、それ以外のセットなどのシーンをコダックフィルムで撮るという、ハイブリッドなフィルム撮影の手法がとられている。これは「京都の風景と舞妓のあでやかな姿をフィルムで撮りたい」という寺田緑郎撮影監督の希望に、プロデューサーが「フィルムが無くなるのならば、富士フィルムとコダックを両方使いたい」と相乗する形で実現したものだ。いずれもフィルムプリントによる上映配給が難しい現状「撮影はフィルムでも完パケはDCP」という制限はあるが、そこには映画人ならではの、滅びゆくフィルムへの愛着が深く感じられてならない。 いっぽうハリウッドでも、クリストファー・ノーラン(『ダークナイト』シリーズ『インターステラー』)やスティーブン・スピルバーグ(『ブリッジ・オブ・スパイ』)、そしてクエンティン・タランティーノ(『ヘイトフル・エイト』)といった、強い影響力と発言権を持つ映画監督たちがフィルム撮影を現在も続けることで、同手法への啓蒙がなされている。 ポール・トーマス・アンダーソン監督が『ザ・マスター』(12/撮影:ミハイ・マライメア・Jr)を65mmフィルムで手がけた理由は、舞台となる第二次世界大戦前後の時代がフィルムのスチールカメラで記録され、同時代のイメージがフィルムと同化していることに言及するためだ。 またフィルムは時代性だけでなく、劇中で描かれている舞台の空気や、キャラクターの心境をすくいとって演出する。キャスリン・ビグロー監督のイラク戦争映画『ハート・ロッカー』(08/撮影:バリー・アクロイド)は、戦場における爆弾処理班たちの緊迫したドラマを描いているが、その緊迫感を盛り上げるのは独特の荒々しい画調だ。これは16㎜フィルムで撮影した画を35㎜にブローアップしたもので(使用カメラはAatonのスーパー16㎜撮影用カメラ)、報道映像のようなリアリティに併せ、死を隣人とした主人公ウィリアム(ジェレミー・レナー)の感情をあらわしている。はたしてこれが、デジタルのスキッと鮮明な映像でアプローチできるのだろうか? あるいは現在公開中の『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』(15/撮影:ダン・ミンデル)。シリーズの創造者ルーカスが推し進めてきたデジタル撮影の轍を踏まず、フィルム撮影に徹した本作は、単にフィルム撮りだったエピソード1ならびに4から6までのスタイルに倣ったのではない。35mmアナモフィック(歪像)レンズ撮影で得られるフレア効果や、被写界深度の浅いメリハリの利いた画など、監督であるJ・J・エイブラムス(『スーパー8』『スター・トレック イントゥ・ダークネス』)が、フィルム固有の表現にこだわっているからだ。 こうしたこだわりが反映された作品は、いずれはこの「ザ・シネマ」で放映される機会もあることだろう。そのときには是非じっくりと観賞していただき、デジタル興隆のなかフィルムがもたらす映像の意味を、意識しながら確認していただきたい。フィルムかデジタルかを明確に判別できなくとも、直感的に感じ得られるものはあるはずだ。■ ©2008 Hurt Locker, LLC. All Rights Reserved.

-

PROGRAM/放送作品

(吹)ゼロ・ダーク・サーティ

[PG12]ビンラディン暗殺作戦の立役者は女性だった…『ハート・ロッカー』の監督が明かす衝撃の実話

『ハート・ロッカー』で女性監督初のオスカーに輝いたキャスリン・ビグローが、徹底したリサーチでビンラディン暗殺作戦の裏側に迫る。地道な取材をもとにリアルに描かれた拷問シーンなどは見る者の心情をえぐる。

-

NEWS/ニュース2012.07.10

アクションスター列伝【ヴァンパイア対決】結果発表!

『ブレイド2』&『ブレイド3』(ウェズリー・スナイプス)人間とヴァンパイアの混血 ブレイドに扮するウェズリー・スナイプス。人間に害するヴァンパイアを抹殺するため戦い続けるヴァンパイアハンター。 VS 『ニア・ダーク/月夜の出来事』(ジェニー・ライト)吸血鬼の少女メイに扮するジェニー・ライト。セクシーな振る舞いで今夜も生き血を求め、男を誘う。 最強のヴァンパイアはどっちだ!?いざ、対決! 『トワイライト』シリーズや『アンダーワールド』シリーズの最新作、リメイク版『フライトナイト』にジョニー・デップ主演の『ダークシャドウ』、岩井俊二監督の新作『ヴァンパイア』など、今年は吸血鬼映画が花盛り。ここでも、やはり吸血鬼を戦わせないといけない! というワケで、吸血鬼なのにヴァンパイアを憎む異能のヒーローの活躍を描いた『ブレイド』シリーズPart2&3のウェズリー・スナイプスと、美少女ヴァンパイアと青年の危険な恋を描く『ニア・ダーク/月夜の出来事』のヒロイン、ジェニー・ライトの対決である。 マーベル・コミック原作の『ブレイド』シリーズでスナイプスがふんする主人公ブレイドは、ヴァンパイアと人間の混血で、吸血鬼を撲滅することに命を懸けている戦士。2作目では同族の血をも求める凶悪な新種スーパー・ヴァンパイア、3作目ではヴァンパイア族の無敵の始祖を相手に、それぞれ壮絶な死闘を繰り広げる。その戦いぶりは、もう豪快そのもので、刀を振るい、ブーメラン型のナイフを放っては、ヴァンパイアをシュワッと粒子化して消滅させる気持ち良さ。カラテの有段者であるスナイプスらしく、肉弾戦の見せ場もふんだんで、頭部よりも上に決まるスピード感たっぷりのハイキックだけでなく、滞空式ブレーンバスターまで見せつけるのだから、これはもう超・総合格闘技と呼びたい。トレードマークのサングラスもクールで、オレ様指数の高い活躍にエキサイトさせられる。■一方の『ニア・ダーク/月夜の出来事』は『ハート・ロッカー』でアカデミー賞を射止めた女流監督キャスリーン・ビグローのデビュー作として知られている。 ビグロー監督といえば同作はもちろん、『ハート・ブルー』や『K-19』などの女性らしからぬ超・硬派な作品で知られているが、描かれる女性キャラも精神的にタフだ。本作でジェニー・ライトが演じるヒロイン、メイは一見、ショートカットのキュートなヴァンパイア。荒くれ者ぞろいの吸血鬼集団の中ではか弱くも見えるが、愛する男を守るためには仲間を敵に回す覚悟がある。それだけでなく、彼のためなら命を懸けて、日光の下にも飛び出す一途さ。こんなにも想われる男は幸せ者だ。さて勝敗だが、ガチでぶつかったら、そりゃあもうスナイプスの圧勝だろう。しかし牙を剥いてくる敵には容赦しない男の中の男ブレイドにも人間味があって、ワケありの可憐な女子を、たとえ彼女がヴァンバイアであってもボッコボコにするはずがない。それはどう考えても、“俺様”の美学に反するじゃないか。とういうわけで、ジェニー嬢がスナイプスに勝ちを譲られる、という結末で締めたい。 以上のように、【ヴァンパイア対決】を制したのは、「ニア・ダーク/月夜の出来事」のジェニー・ライト! 明日7/11(水)のアクションスター列伝は【アジア人対決】!こちらもお見逃しなく!■ ©2002 NEW LINE PRODUCTIONS,INC. ALL RIGHTS RESERVED.「ブレイド3」 ©MMIV NEW LINE PRODUCTIONS,INC. (c)MMV NEW LINE HOME ENTERTAINMENT,INC.ALL RIGHTS RESERVED.

-

PROGRAM/放送作品

ゼロ・ダーク・サーティ

[PG12]ビンラディン暗殺作戦の立役者は女性…『ハート・ロッカー』の女流監督が明かす衝撃の実話

『ハート・ロッカー』で女性監督初のオスカーに輝いたキャスリン・ビグローが、徹底したリサーチでビンラディン暗殺作戦の裏側に迫る。地道な取材をもとにリアルに描かれた拷問シーンなどは見る者の心情をえぐる。

-

PROGRAM/放送作品

ハート・ロッカー

[PG12]極限的な爆弾処理任務が兵士の心をむしばむ…アカデミー賞(R)6部門に輝いた戦争ドラマ

イラクで爆弾処理任務に就く米軍兵が極限的な緊張感によって心身共に疲弊していく姿を、キャスリン・ビグロー監督が徹底したリアリズムで描き女性初のアカデミー賞(R)監督賞を獲得。作品賞など合計6部門受賞。

-

PROGRAM/放送作品

(吹)ハート・ロッカー

[PG12]極限的な爆弾処理任務が兵士の心をむしばむ…アカデミー賞(R)6部門に輝いた戦争ドラマ

イラクで爆弾処理任務に就く米軍兵が極限的な緊張感によって心身共に疲弊していく姿を、キャスリン・ビグロー監督が徹底したリアリズムで描き女性初のアカデミー監督賞を獲得。他にも作品賞など合計6部門受賞。

-

PROGRAM/放送作品

K-19

ソ連の原子力潜水艦で起きた悪夢のような事故の行方は?ハリソン・フォード主演の実話サスペンス

『ハート・ロッカー』で女性初のアカデミー監督賞に輝いたキャスリン・ビグローによる実話サスペンス。原子炉事故が起きた潜水艦で乗組員たちが繰り広げる葛藤のドラマを、ハリソン・フォードら実力派俳優が熱演。

-

PROGRAM/放送作品

ストレンジ・デイズ【HDリマスター版】

[R15+相当]近未来に渦巻く陰謀の真実は?『ハート・ロッカー』の監督が贈る異色のSFアクション

オスカー監督キャスリン・ビグローが元夫ジェームズ・キャメロンを製作に迎えて描いたSFアクション。陰謀劇の裏に人種差別という社会派テーマを忍ばせながら、混沌とした世紀末ワールドを独特の雰囲気で映し出す。