検索結果

-

PROGRAM/放送作品

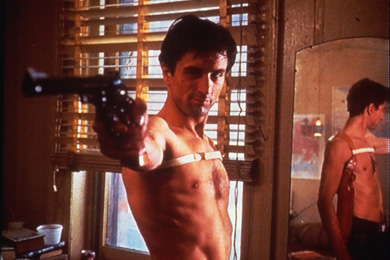

タクシードライバー

[PG12]汚れた大都会、社会への怒りをためこむ孤独な男…スコセッシ×デ・ニーロによる社会派衝撃作

スコセッシ×デ・ニーロの名コンビによる社会派衝撃作。ロバート・デ・ニーロのキレた演技が白眉だが、弱冠14歳の娼婦役ジョディ・フォスターの熱演も見逃せない。カンヌ国際映画祭パルムドール受賞。

-

COLUMN/コラム2014.05.10

「聖なる映画」から遠く離れて ― ポール・シュレイダーのピンキー・バイオレンス世界

スケベ心と野次馬根性に満ちた好き者ならばいざ知らず、原題がズバリ『HARDCORE』、邦題も『ハードコアの夜』(1979)と、いかにも煽情的でキワモノめいた題名につい思わず腰が引けて、さてどうしたものかと、いざこの作品を前にして見るのをためらってしまう人は、結構多いのではないだろうか。しかも監督がポール・シュレイダーだというのも、いまどきあまりピンとこないし…。 しかし、そういえば、待てよ、シュレイダーといえば、マーティン・スコセッシ監督と初めてコンビを組んで生み出した衝撃作『タクシードライバー』(1976)の脚本を手がけた人物であり、あの映画の中には、ロバート・デ・ニーロに初デートに誘われたものの、それが映画館で一緒にポルノ映画を鑑賞することだと知って、インテリ美女のシビル・シェパードが憤然とその場を立ち去っていく噴飯ものの場面があったっけ…、と思い出す映画ファンならば、きっとこの映画へ対する関心と興味が沸いてくるはずだ。 そう、この『ハードコアの夜』は、『タクシードライバー』と同様、ハリウッドの商業娯楽映画でありながら、シュレイダーの自伝的要素や生の肉声が随所にちりばめられたきわめてパーソナルな作品であり、スコセッシに代わってシュレイダー本人が自ら演出のメガホンを握って監督した、いわば『タクシードライバー』のパート2でもある(その後2人でまた監督・脚本家コンビを組んだ『救命士』(1999)は、さしずめパート3といったところか)。さらには、筋金入りの映画狂たるシュレイダー自身が公言している通り、あの巨匠ジョン・フォードの傑作西部劇『捜索者』(1956)を大胆不敵にも物語の骨格に借用して現代風に翻案するなど、さまざまな映画からの影響が随所に看て取れるハイブリッドな作品ともなっていて、映画ファンならばやはり見逃せない、なんとも興味深い一作に仕上がっているのだ。 映画は、アメリカ中西部ミシガン州の都市グランド・ラピッズに暮らす敬虔なプロテスタント信者の一家が、クリスマスで親戚一同、老若男女みな顔を揃え、賑やかに家族団欒を過ごす平和な家庭風景から幕を開ける。ところが翌朝、信者たちの若者集会に出席するためカリフォルニアへと旅立った十代の愛娘が、不意に失踪したとの知らせがジョージ・C・スコット扮する父親のもとに間もなく届き、その捜索に乗り出した彼は、それから数週間後、雇った私立探偵の案内で場末のポルノ映画館に足を運び、そこで思いも寄らぬ意外な光景と対面。いかがわしいブルーフィルムの中で淫らな痴態をさらけ出していたのは、ほかならぬ彼の可愛いひとり娘だった! 苦悶と絶望にあえぎながら悲痛な叫び声を上げたスコットは、しかしその後、決死の覚悟を決め、娘の居場所を突き止めて我が家に無事連れ帰るべく、彼にとってはまるで未知の異世界である風俗産業の危険でディープな猟奇地帯へ、自ら足を踏み入れていくこととなる…。 平和と安らぎに満ちた神聖な家庭風景から卑俗の極みたるポルノ映画の闇の世界へとメーターの針が一気に大きく揺れ動く、本作の何とも両極端な物語をざっと簡単に書き綴ってみたが、ここで最初に留意すべきなのは、この映画の舞台の出発点となるミシガン州グランド・ラピッズが、シュレイダー自身の生まれ故郷であるという点だろう。そして、スコット扮する主人公の一家は敬虔なプロテスタント信者の家庭と設定されているが、これもシュレイダーの家庭環境をそのまま劇中に再現したもの。シュレイダーの一家は、プロテスタントの中でもとりわけ厳格で禁欲的なオランダ・カルヴィン派を信奉し、この宗派は、飲酒や喫煙はおろか、映画やダンスも"世俗的な楽しみ"であるとして禁じていた。 1950~60年代のフランスのヌーヴェル・ヴァーグの登場に呼応する形で、アメリカでも1960~70年代、熱狂的な映画好きが嵩じて自ら映画作りに関わるようになる新しい世代の映画作家たちが台頭し、1946年生まれのシュレイダーは、4歳年上のスコセッシや、『愛のメモリー』(1976)でコンビを組んだ6歳年上のブライアン・デ・パルマらと同様、そんなシネフィル映画作家世代のひとりに属するわけだが、子供の頃から映画狂だったスコセッシなどとは異なり、シュレイダーは、前述の宗教的な戒律のため、なんと17歳になるまで映画を1本も見たことがなかった。 将来、聖職者となるべく厳しい宗教的修練を受けた家庭と教会の束縛から逃れようと、青年となってからようやく映画を見始めた彼は、やがてすっかりその魅力に取りつかれて人生が大きく急旋回。高名な映画批評家ポーリン・ケイル女史との運命的な出会いに啓示を受けてその弟子を目指すようになり、UCLAの映画学科に進んだ彼は、在学中から数々の映画評を執筆し、小津安二郎、ロベール・ブレッソン、カール・テホ・ドライヤーという3人の神聖な映画作家たちの超越的スタイルを論じた「聖なる映画」を修士論文として発表。また、アメリカにおけるフィルム・ノワール評価の火付け役となった「フィルム・ノワール注解」や、日本の東映ヤクザ映画を体系的に英語圏に紹介した「ヤクザ映画―入門」など、古今東西の映画を幅広く論じる一方で、私生活では同棲していた恋人と喧嘩して家を追い出され、昼間は酒に酔いつぶれて、車の中で寝泊まりしたり、オールナイトのポルノ映画館で一夜を明かしたりする、孤独でみじめなどん底生活を送る一時期もあったという。本来は聖なる世界を目指していたはずのシュレイダーの、そこからの離反と逃走、そして地獄への転落。ここで彼が自ら味わった孤独や疎外感をバネにシュレイダーが一気呵成に書き上げたのが、ほかならぬ『タクシードライバー』の映画脚本だった。 『タクシードライバー』のデ・ニーロ演じる主人公は、自分を取り巻く周囲の卑俗にまみれた汚い現実社会に吐き気や嫌悪感を催し、これを自らの手ですっかり一掃して洗い清め、その中から、街娼の少女たるジョディ・フォスターを清純な天使に勝手に見立てて救い出そうと、常軌を逸した暴力的行動にうってでる。そしてこの『ハードコアの夜』では、ポルノ映画の世界に身を落とした我が娘をその汚らわしい世界から奪還すべく、敬虔なカルヴィン教徒たるスコットが、薄汚い街路=ミーン・ストリートの中を必死で駆けずり回るのだ。 しかしまた、この映画でシュレイダーは、自らの父親をモデルに、聖なる世界を代表する父権主義的なスコットの主人公像を造型する一方、彼本人はむしろ、そこから逃走を図って映画の俗世界に身を投じる娘の側に、自らを深く投影させていたはずだ。シュレイダーのその自己分裂症的な傾向は、『タクシードライバー』のデ・ニーロが、「オレに向かって話してるのか?」と、鏡の中に映るもう一人の自分と、対話ならぬ奇妙な自問自答を繰り広げる、あのあまりにも有名な場面に既にくっきりと明示されていた。聖と俗、理想と現実の二項対立として、お互いに激しく反発し合いつつ、実は自分とは反対側にある世界に次第に魅力を覚えて微妙に惹かれ合う、アンビヴァレントな関係性。ここに、シュレイダーの映画世界が絶えず孕む、奇妙なジレンマと不思議な魅力の謎が潜んでいるように筆者には思われる。消息不明の娘の手掛かりを得るため、夜の風俗街の探訪に乗り出した『ハードコアの夜』の主人公スコットは、はじめのうちこそ、若い裸の女性を前にしても石部金吉的な堅物の姿勢を崩さなかったのが、やがてかつらに付け髭までしてポルノ映画のプロデューサーへとすっかり様変わりし、自ら俳優のオーディションをこなしていくあたりは、もう何ともおかしくて爆笑もの。一見高尚で気難しい芸術派の映画作家を気取ってはいるものの、なんだかんだ言って、やっぱりシュレイダーは下世話で卑俗な裏世界の話が大好きなのだ。彼がその後も、性の快楽を題材にした『アメリカン・ジゴロ』(1980)や『ボブ・クレイン 快楽を知ったTVスター』(2002)といった作品を撮り続け、目下のところの最新作たる『ザ・ハリウッド』(2013)では、「アメリカン・サイコ」の作家ブレット・イーストン・スミスのオリジナル脚本、そして主役陣にはあの全米お騒がせ女優のリンジー・ローハンと現役の人気ポルノ男優という異色の顔合わせによる官能的スリラーに挑んでいることも、そのことをよく物語っていると言えるだろう。 ところで、先にも軽く触れたように、シュレイダーはこの『タクシードライバー』と『ハードコアの夜』両者の作品の主人公に、コマンチ族にさらわれた姪を何とか見つけて連れ戻すべく、執念深くその居場所を探し続ける『捜索者』の主人公ジョン・ウェインの姿を重ね合わせている。と同時に、実はシュレイダーが、この『ハードコアの夜』の物語を考案するにあたって、必ずや大きな影響を受けたに違いないと筆者がにらむ、もう1本の映画がある。それは、ロバート・アルドリッチ監督の『ハッスル』(1975)。この映画の中にも、自分の愛娘をブルーフィルムの中に見出して苦悶する、哀れな父親の姿が登場する。演じるのはベン・ジョンソンで、『捜索者』にこそ出ていないが、彼もまたフォードの西部劇には欠かせない常連役者のひとりだった。ちなみにシュレイダーが、東映ヤクザ映画の研究成果を生かして、兄のレナードと2人で共作し、当時空前の高値でワーナーに買い上げられた『ザ・ヤクザ』の映画脚本は、当初アルドリッチが監督する予定となっていたが、企画の交渉段階で交代を余儀なくされ、結局シドニー・ポラックが監督を務めて1974年に映画化された。それ以前にもシュレイダーは、アルドリッチ監督の『キッスで殺せ』(1955)をフィルム・ノワールの精華たる傑作として高く評価していて、自らの監督作『アメリカン・ジゴロ』の中に、既によく知られたブレッソンの名作『スリ』(1959)からの借用以外に、この『キッスで殺せ』からも幾つかの場面をパクッている。 そしてまた、シュレイダーが、日本のヤクザ映画研究から汲み取った、このジャンル必須のお約束事というべきクライマックスの殴り込みシーンは、『ザ・ヤクザ』のみならず、『タクシードライバー』や本作などにしっかり転用されていることも、ここで言い添えておく必要があるだろう。あのクエンティン・タランティーノが偏愛するバイオレンス・アクションで、彼がかつて創設したカルト映画専門の配給会社にこの名を冠したことでも一部の映画ファンにはよく知られた、シュレイダー脚本、ジョン・フリン監督のカルト映画『ローリング・サンダー』(1977)も、やはりこの系譜に連なる1本。ヴェトナム帰還兵の主人公が、孤独や疎外感、苦難を味わった末、後半、その怒りを爆発させる展開は、これまた『タクシードライバー』の姉妹編的作品ではあるが、シュレイダーが当初書き上げた脚本に、後から別人の手が大幅に加えられており、彼はこれを自作とは認めていない。 シュレイダーが約50本にものぼる日本の東映ヤクザ映画をまとめて見て、先に述べた研究論文「ヤクザ映画―入門」を発表した際、そこに『網走番外地』や『緋牡丹博徒』シリーズが含まれていたことは、その文中に言及されていることからおそらく確かだろうが、はたして彼はその時、昨今海外でもすっかり人気の、石井輝男や鈴木則文らのいわゆる東映ピンキー・バイオレンス映画も目にしていたのだろうか? いずれにせよ、シュレイダーは既に1970年代、タランティーノらに先駆けて、映画史上に輝く古典的名作から、セクスプロイテーション映画や日本のヤクザ映画にいたるまで、古今東西のさまざまな映画ジャンルを独自に混ぜ合わせて、ハイブリッドで面白い映画世界を生み出していたことは、今日、もっと多くの映画ファンに知られて再評価されてもいいのではないだろうか。■ ©1978 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

-

PROGRAM/放送作品

レッドブル

痛快、冷戦終結さきどりアクション!ソ連の無敵刑事を演じるシュワルツェネッガーの雄姿を見よ!

シュワルツェネッガーが、警察国家ソ連から自由の国アメリカにやってきたカタブツ豪腕刑事を演じたアクション・バディ・ムービー。本作が米ソの協調を描いた翌年に、冷戦は終結した。

-

COLUMN/コラム2012.09.21

個人的に熱烈推薦!編成部スタッフ1人1本レコメンド 【2012年10月】飯森盛良

今はIKEAがあるあたりだ。バブル崩壊から数年後、当時はバブルの徒花の巨大屋内スキー施設が建っていて、深夜にはそのシルエットが黒々と天高くそびえ、不気味だった。ふもとは港湾倉庫街。二浪が確定し、終夜バイトをしていたオレ。人生ドン詰まり感、世に出れない焦燥感を抱きながら、海からの寒風吹きすさぶスキー施設の足元を、M-65の襟を立て、バイト先の倉庫まで週6日通った。なんだか解らんが何かに凄まじくムカついてたオレは、トラヴィスにおのれを重ねながら、何十回もこの映画を観た。家ではパッチン腕立てと東京ガスで鉄拳焙りをしてたのは言うまでもない。厨二ではなく二十歳の頃の話だ。そのおかげか、今どうにかこんな仕事で喰えてる。M-65は黄緑に色褪せたが、20年来オレのバディであり続けてくれてる。で、だ若者よ!不景気と閉塞感に窒息しそうな今日の若者よ!とりあえず、M-65を着なさい。全てはそこからだ。そしてトラヴィスを胸に、とりあえずパッチンと東京ガスをしながら、雌伏の今日を生きるのだ!そのうちなんとかなるだろう。 Copyright © 1976, renewed 2004 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

-

PROGRAM/放送作品

ハードコアの夜

失踪した愛娘を探して性産業のアンダーグラウンド世界をさまよう父親の姿を描くシリアス・サスペンス

『タクシードライバー』のポール・シュレイダー監督は、厳格なプロテスタント家庭の出身。そんな監督が、同じ信仰を持つ敬虔な家族がSEX産業のアンダーグラウンド世界に巻き込まれていく恐怖を描いたサスペンス。

-

COLUMN/コラム2008.06.12

6月の吹き替えの日は

まえにここのブログで「昭和の洋画吹き替えを無形文化財に指定せよ」という記事を書いてから、視聴者の皆様よりたくさんのご意見・ご要望をいただいてます。ありがとうございます! 「よくぞやってくれた!っていうか、いっそ吹き替え専門チャンネルになって」という激励(?)もあれば、「吹き替えなんて邪道だから字幕版だけでよい!」というご意見もあります。 結論として、ザ・シネマとしては、吹き替え専門にはなりません。けど、吹き替え特集に力は入れ続けます。 吹き替え版しかやらない、という作品が原則ないよう心がけてますので(ごくごくまれな例外中の例外はご勘弁ください)、吹き替え否定派のかたは、字幕版の放送のほうでお楽しみください。 また吹き替え肯定派のかたは、今後も特集「吹き替えの日」にご注目ください。その筋のひと的に価値ある吹き替え版を、これからも厳選してお届けします。 っていうか、その筋のエッジなひとたちのあいだで高まった吹き替え再評価の気運って、いま、広く一般ピープルのあいだにも「むかしは映画って夜9時からテレビの洋画劇場で見てたよなー、あの頃の吹き替えって懐かしいよなー」的な昭和ノスタルジアとして波及してるんですよね。 字幕のオリジナリティも良い。吹き替えの妙も捨てがたい。要はケース・バイ・ケースなのでは?という柔軟な立ち位置にザ・シネマはいますが、この気運がますます盛り上がればよいと願っており、吹き替え再評価ブームの一翼を担えれば、と思ってます。 そこで早速、またしても「6月20日は吹き替えの日」という24時間特集を組みます! 今度のラインナップは、 『レッドブル』…シュワ=玄田哲章 『ロックアップ』…スタも玄田哲章 『レッドソニア』…シュワ=今度は屋良有作 『インナースペース』…(後述) 『ユニバーサル・ソルジャー』…ヴァンダミング=山ちゃん、ドルフ・ラングレン=大塚明夫 『テキーラ・サンライズ』…(後述) というアクション系6タイトルです。 とくにご注目いただきたいのが、『レッドソニア』。これについては以前書いたとおり。 さらに追加で書くと、この映画は『コナン・ザ・グレート』の番外編だとまえに触れましたけど、正伝『コナン・ザ・グレート』でヒロインの女剣士バレリアをアテてた戸田恵子が、異伝『レッドソニア』ではヒロインの女剣士ソニアを担当してます。なるほど、『コナン』シリーズでの戸田恵子は、正義のヒロイン女剣士担当声優ってワケなんですね。 ちなみに、正伝『コナン・ザ・グレート』のヒロイン女剣士役サンダール・バーグマンは、異伝『レッドソニア』では悪の女王役です。ヒロインやった女優が今度は悪役で起用された。こういうキャスティングの遊びって、番外編ならではのお楽しみですよね。ただ、逆に言うと、戸田恵子はサンダール・バーグマンFIXの声優扱いをされなかった、ってことです。 個人的には、そうであって欲しかった!そうすれば正伝と異伝がきれいに日本語の声でもつながったのに、というらちもないマニア願望をいだかずにはいられない僕です…(すでにシュワ声優が玄田哲章と屋良有作で違っちゃってますから、その時点でつながらないのですが…)。 次に注目は『インナースペース』。DVDは、なんと『クライマーズ・ハイ』の原田眞人監督が吹き替え演出を担当、デニス・クエイド=上杉祥三、マーティン・ショート=野田秀樹、メグ・ライアン=斉藤慶子という、ある意味サプライズ人事ですが、まぁ、これに関しては各自、DVDでお楽しみください。 今回ザ・シネマで放送しますのは、見ようと思っても見れないレアなテレビ版です! こっちのバージョンですと、デニクエ=谷口節、マーティン・ショート=堀内賢雄、メグ・ライアン=佐々木優子と、手堅い人事になってて安心です。 さらに!きわめつけは『テキーラ・サンライズ』。あさ10時からはメル・ギブ=神谷明版、よる10時からは野沢那智版にて放送!(我ながらこんなマニアックな企画よくやるわ…) この映画でのメル・ギブソンは、ヤクのディーラーという「二枚目なヤバいひと」の役なんですが、メルギブの二枚目感は神谷明に、ヤバいひと感は野沢那智に、僕ならそれぞれ軍配を上げたい。ぜひ、聴き比べてみてください。 さらにさらに、『レッドブル』のジェームズ・ベルーシ=富山敬、『ロックアップ』のドナルド・サザーランド=家弓家正といった脇も、見逃せない(聴き逃せない?)配役です。 というわけで、全国の吹き替えファンの皆々様、6月20日も、ザ・シネマ吹き替えの日、ご堪能ください! コアな吹き替えマニアではない一般ピープルの皆様も、この日は、一昔前のテレビ洋画劇場、荻昌弘が、水野晴郎が、高島忠夫が、そして淀長翁が(むろん木村奈保子もですが)、夜ごとシネマの世界へと誘ってくれた、あの時代の夜の、あの雰囲気に囲まれて、幸福なノスタルジーに浸りきってみてはいかがでしょう? それにしても、いゃー、昔のテレビ洋画劇場って、本っ当にいいもんですね! 【特報!】そして盛夏8月、すごい品ぞろえで「吹き替えの日」を実施予定!詳細後日!! 乞う御期待!!!■

-

PROGRAM/放送作品

ドクター・ドリトル

動物と会話ができたらこんなに楽しい!名作児童文学を映画化したエディ・マーフィ主演シリーズ第1弾

名作児童文学「ドリトル先生」シリーズをエディ・マーフィ主演で映画化。ハートフルなユーモアを魅せる芸達者なエディと、自殺志願のトラをはじめ『ベイブ』のSFXチームが手がけた動物たちの掛け合いが絶妙。

-

COLUMN/コラム2018.12.19

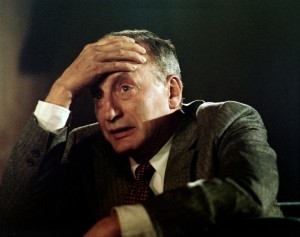

“映画史”の転換点に立ち会った2人…“スライ”と“ボブ”がスクリーン上で邂逅『コップランド』

「スタローン壮絶。デ・ニーロ超然。」 これが本作『コップランド』が、1998年2月に日本公開された際のキャッチフレーズ。そこからわかる通り、本作最大の売りは、シルベスター・スタローンとロバート・デ・ニーロ、2大スターの“初共演”だった。 そもそもこの2人、同時代のアメリカ映画を牽引して来た存在ながら、共演など「ありえない」ことと、長らく思われてきた。それは偏に、スターとしての、それぞれの歩みの違いによるものだった。 シルベスター・スタローン、通称“スライ” 。スターとしての全盛期=1980年代から90年代に掛けては、鍛え上げたムキムキの肉体で、ボディビルダー出身のアーノルド・シュワルツェネッガーと、“アクションスターNo1”の座を争っていたイメージが強い。 そんな中でも代表作はと問われれば、誰もがまずは『ロッキー』(1976~ )シリーズ、続いて『ランボー』(1982~ )シリーズを挙げるであろう。特にプロボクサーのロッキー・バルボア役は、スタローンが最初に演じてから40年以上経った今も、『ロッキー』のスピンオフである『クリード』シリーズに、登場し続けている。 一方のロバート・デ・ニーロ、愛称“ボブ”の場合は、“デ・ニーロ・アプローチ”という言葉が一般化するほどに、徹底した役作りを行う“演技派”といったイメージが、まずは浮かぶ。 “デ・ニーロ・アプローチ”の具体例は、枚挙に暇がない。出世作『ゴッドファーザーPARTII』(1974)では、前作でマーロン・ブランドが演じたドン・ヴィトー・コルレオーネの若き日を演じるため、コルレオーネの出身地という設定のイタリア・シチリア島に住み、その訛りが入ったイタリア語をマスター。その上で、ブランドのしゃがれ声を完コピした。 『タクシードライバー』(1976)の撮影前には、ニューヨークで実際にタクシー運転手として勤務したデ・ニーロ。街を流して乗客を乗せたりもした。 特に有名なのが、実在のプロボクシングミドル級チャンピオン、ジェイク・ラモッタを演じた『レイジング・ブル』(1980)での役作り。まずトレーニングで鋼のような肉体を作ってボクサーを演じた後、引退後に太った様を表現するため、短期間に体重を27キロ増やすという荒業をやってのけた。 そんなこんなで、パブリックイメージとしては、マッチョなアクションスターのスライと、全身全霊賭けて役になり切るボブ。そんな2人の共演など、「ありえない」ことになっていたわけである。 しかしこの2人の俳優の歩みを振り返ると、スタートの時点では、そんなに縁遠いところに居たわけではない。 その起点は、1976年。 まずはマーティン・スコセッシ監督の『タクシードライバー』が、2月にアメリカで公開された。主演のデ・ニーロが演じたのは、「ベトナム帰りの元海兵隊員」を名乗る、不眠症の孤独なタクシー運転手トラヴィス。彼はニューヨークの夜の街を走り続ける内に、次第に狂気を募らせて、やがて銃を携帯。過激で異常な行動へと、走るようになる…。 デ・ニーロは、この2年前の『ゴッドファーザーPARTⅡ』でアカデミー賞助演男優賞を受賞して、「最も期待される若手俳優」という位置を既に占めていたが、『タクシー…』はメジャー作品としては、初の主演作。公開後の5月には『タクシー…』が、「カンヌ映画祭」の最高賞である“パルム・ドール”を受賞したことなどもあり、その評価を更に高めることとなった。 同じ年の11月に公開されたのが、スタローンが脚本を書き主演を務めた、『ロッキー』である。うだつの上がらない30代の三流ボクサーであるロッキーが、世界チャンピオンから“咬ませ犬”として指名され、挑戦することになる。とても勝ち目がない勝負と思われたが、「もし最終ラウンドまでリングの上に立っていられたら、自分がただのゴロツキではないことが証明できる」と、愛する女性に告げて、ファイトに挑んでいく…。 この作品が製作され公開に至るまでの経緯は、もはやハリウッドの伝説になっている。ある時、プロボクシングの世界ヘビー級タイトルマッチを、偶然に視聴したスタローン。偉大なチャンピオン=モハメド・アリに、ノーマークのロートルボクサー=チャック・ウェプナーが挑んで、大善戦したのを目の当たりにして感動。3日間で『ロッキー』の脚本を書き上げた。持ち込まれたプロダクション側は、スター俳優の起用を前提に、脚本に数千万円の値を付けた。しかし当時まったく無名の存在だったスタローンは、自らが主演することを最後まで譲らず、結局は最低ランクの資金で製作されることとなった。 そうして完成した『ロッキー』は、公開されるや誰もが予想しなかったほどの大ヒットに!正に、“アメリカン・ドリーム”を体現する作品となった。 デ・ニーロとスタローンにとって、“主演スター”としての第一歩になった、『タクシードライバー』と『ロッキー』は、その年の賞レースを席捲。翌77年の3月に開催されたアカデミー賞で、2人は“主演男優賞”部門で覇を競うこととなった。 両作は“作品賞”部門にも、共にノミネート。この激突はいま振り返れば、映画史的に非常に興味深い。 1967年の『俺たちに明日はない』以来、70年代前半まで映画シーンをリードしてきたのが、“アメリカン・ニューシネマ”というムーブメント。ベトナム戦争の泥沼化やウォーターゲート事件などで、アメリカの若者たちの間で自国への信頼が崩壊する中で、アンチヒーローが主人公で、アンチハッピーエンドが特徴的な作品が、次々と作られていった。 『タクシー…』は、そんな夢も希望もない内容の、“アメリカン・ニューシネマ”最後の作品と位置付けられている。 一方で『ロッキー』は、当初は“ニューシネマ”さながらに、主人公が試合を途中で投げ出す展開も考えられていたというが、結局は、“アメリカン・ドリーム”を高らかに歌い上げる結末を迎える。今では、翌年の『スター・ウォーズ』第1作(1977)と合わせて、“ニューシネマ”に引導を渡す役割を果たしたと言われている。 そんな因縁はさて置き、1976年度のアカデミー賞“主演男優賞”部門に、話を戻す。海外のニュースがネットで瞬時に伝わる今とは違って当時は、アカデミー賞の戦前予想は、月刊の“映画雑誌”などで読む他はなかった。それによると、“主演男優賞”はデ・ニーロ本命、対抗がスタローンといった雰囲気が伝わってきた。 ところが、ところがである。蓋を開けてみると、“主演男優賞”を獲得したのは、『ネットワーク』に出演したピーター・フィンチだった。 シドニー・ルメット監督が、視聴率獲得競争を描いてメディア批判を行ったこの作品に於いて、徐々に狂気に蝕まれていく報道キャスターを演じたフィンチは、役どころ的には、本来は“助演”ノミネートが相応しいと言われていた。しかしノミネート発表直後に、心不全で急死。同情票を集めることとなり、アカデミー賞の演技部門史上初めて、死後にオスカー像が贈られることとなったのである。 『ネットワーク』もフィンチの演技も、腐す気はまったくない。しかし40余年経った今、この結果と関係なく、『タクシー…』のデ・ニーロや『ロッキー』のスタローンの方が、未だに熱く語られる存在であることを考えると、賞など正に水物であることが、よくわかる。 とはいえ“アカデミー賞”が、映画人にとって最大の栄誉の一つであることには、疑いもない。『タクシー…』で本命と目されながらも逃したデ・ニーロは、1978年度にマイケル・チミノ監督の『ディア・ハンター』での2度目のノミネートを経て、80年度にスコセッシ監督の『レイジング・ブル』で、遂に“主演男優賞”のオスカー像を手にすることとなる。 これ以降もデ・ニーロは、名コンビとなったスコセッシ監督作品他で、多くの者がお手本にするような俳優として、キャリアを積み重ねていく。そしてアカデミー賞にも、度々ノミネートされることとなる。 一方のスタローン。『ロッキー』では“主演男優賞”に加えて、“脚本賞”にもノミネートされていたが、こちらも『ネットワーク』脚本のパディ・チャイエフスキーに攫われてしまった。『ロッキー』自体は、“作品賞”、“監督賞”、“編集賞”の3部門を制覇。『タクシードライバー』が無冠に終わったのに対し、大勝利と言える成果を収めたが、以降スタローンとアカデミー賞は、長く疎遠な関係となる。 『ロッキー』で大成功を収めた後の主演作となったのが、『フィスト』(1978)。スタローンは、労働組合の大物指導者でありながら、マフィアとの癒着が噂され、最終的には謎の失踪を遂げた実在の人物、ジミー・ホッファをモデルにした主人公を演じた。監督に起用されたのは、『夜の大捜査線』(1967)でアカデミー賞監督賞を受賞し、他にも『屋根の上のバイオリン弾き』(1971)『ジーザス・クライスト・スーパースター』(1973)などの作品を手掛けてきた、ノーマン・ジュイスン。 明らかに賞狙いの作品であった『フィスト』だが、大きな話題になることもない失敗作に終わった。同じ1978年には、スタローンが初監督もした主演作『パラダイス・アレイ』も公開されたが、『ロッキー』に続くスタローン主演作のヒットは、翌79年の続編、『ロッキー2』まで待たねばならなかった。 このように、暫しは『ロッキー』シリーズ以外のヒットがなかったスタローンだが、1980年代に、ベトナムから帰還したスーパーソルジャーを主人公にした、『ランボー』シリーズがスタート!スタローンは、アクションスターとしての地位を確立していくと同時に、1984年以降は、毎年アカデミー賞授賞式の前夜に「最低」の映画を選んで表彰する、“ゴールデンラズベリー賞=ラジ―賞”受賞の常連となっていった…。 “マネーメイキングスター”としては、常にTOPの座を争いながらも、その“演技”が評価されることは、まず「ない」存在となったスタローン。しかし彼もスタート時点は、マーロン・ブランドのような性格俳優に憧れて、初主演作では“アカデミー賞”にノミネートされた、立派な“俳優”である。アクションではない“演技”で注目されたいという気持ちは、常にあったものと思われる。 そんな彼が、50代を迎えて主演作に選んだのが、本作『コップランド』であった。ニューヨーク市警の警官が多く住むため、“コップランド”と呼ばれる郊外の町ギャリソンを舞台にしたこの作品で、スタローンが演じたのは、落ちこぼれでやる気のない中年保安官。しかし、殺人まで絡んだ警察内の不正に目を瞑ることが出来なくなり、遂には孤高の戦いを繰り広げることとなる。 スタローンは、低予算ながらドラマ性の高い本作への出演を、ほぼノーギャラで受けた。そして主人公の保安官の愚鈍さを表すために、15キロも体重を増やす、“デ・ニーロ・アプローチ”ばりの役作りを行ったという。 一方本作でのデ・ニーロは、ニューヨーク市警の内務調査官役。コップランドの警官たちの不正を暴こうとする中で、スタローンの正義感を利用する、狡猾な役どころである。とはいえ、「2大スター共演」を売りにした割りには、登場シーンもさほど多くはない、ゲスト的な出演の仕方と言える。劇場公開時には、その辺りが何とも物足りなかったが、いま見返すと、短い出番ながらさすがに的確で印象的な演技をしていることに、感心する。 余談だが、スタローンとデ・ニーロは、『コップランド』から16年後に、『リベンジ・マッチ』(2013)という作品で再共演を果たしている。こちらは本格的なW主演作品で、2人の役どころは、30年前の遺恨のために、リング上で対戦する老齢のボクサー。作品的な評価は高くないが、2人の若き日が、『ロッキー』シリーズや『レイジング・ブル』のファイトシーンから抜き出されてコラージュされている辺りが、“楽屋落ち”のように楽しめる作品ではあった。 さて本作『コップランド』の話に戻ると、公開時に“俳優”スタローンの挑戦は、それなりに高く評価はされた。しかしその演技が、賞レースなどに絡むことはなかった。 スタローンとアカデミー賞との関わりは、2016年度の『クリード チャンプを継ぐ男』で“助演男優賞”にノミネートされるまで、『ロッキー』第1作以来、実に40年ものブランクを空けることとなる。候補となったのが40年前と同じく、ロッキー・バルボア役だったというのは、逆に特筆すべきことだと思うが…。◼︎ © 1997 Miramax, LLC. All Rights Reserved.

-

PROGRAM/放送作品

ドクター・ドリトル(1998)

動物と会話ができたらこんなに楽しい!名作児童文学を映画化したエディ・マーフィ主演シリーズ第1弾

名作児童文学「ドリトル先生」シリーズをエディ・マーフィ主演で映画化。ハートフルなユーモアを魅せる芸達者なエディと、自殺志願のトラをはじめ『ベイブ』のSFXチームが手がけた動物たちの掛け合いが絶妙。

-

PROGRAM/放送作品

(吹)ドクター・ドリトル(1998) 【金曜ロードショー版】

動物と会話ができたらこんなに楽しい!名作児童文学を映画化したエディ・マーフィ主演シリーズ第1弾

名作児童文学「ドリトル先生」シリーズをエディ・マーフィ主演で映画化。ハートフルなユーモアを魅せる芸達者なエディと、自殺志願のトラをはじめ『ベイブ』のSFXチームが手がけた動物たちの掛け合いが絶妙。