検索結果

-

PROGRAM/放送作品

ギャング・オブ・ニューヨーク

19世紀ニューヨークの息吹を鮮やかに再現した、巨匠マーティン・スコセッシ監督が描く壮大なドラマ

スコセッシ監督が構想30年・撮影270日・製作費120億円を費やし、激動の19世紀ニューヨークの群像模様を映像化。レオナルド・ディカプリオ、キャメロン・ディアス、ダニエル・デイ・ルイス共演の壮大なるドラマ。

-

COLUMN/コラム2013.03.31

2013年4月シネマ・ソムリエ

■4月6日『テンペスト』 シェイクスピアの同名戯曲を『クィーン』のオスカー女優H・ミレン主演で映画化。原作の男性主人公プロスペロを、プロスペラという女性に置き換えた愛憎劇である。 監督は、映画&演劇界で独創的な演出力を発揮しているJ・テイモア。原作のセリフを忠実に採用する一方、孤島の風景をダイナミックに捉え、大胆にCGを導入した。復讐に燃えるプロスペラ役のH・ミレンが、気迫に満ちた演技で怨念と母性を体現。ベン・ウィショー演じる妖精のキャラクターが、幻想的な興趣とユーモアを添えている。 ■4月13日『さらば、ベルリン』 1945年、ポツダム会談を取材するためにベルリンを訪れたアメリカ人ジャーナリスト、ジェイク。そこで元愛人のレーナと再会した彼は、巨大な陰謀に巻き込まれていく。S・ソダーバーグ監督が放ったミステリー劇。古典的なフィルムノワール風のモノクロ映像の中に、『カサブランカ』を彷彿とさせる男女の宿命的なドラマが展開する。終戦直後の混沌とした人間模様から浮かび上がってくるのは、複雑な秘密を隠し持つニーナという女性の肖像。C・ブランシェットが罪深くも美しいヒロインを好演した。 ■4月20日『アルフレード アルフレード』 “イタリア式コメディ”と呼ばれる艶笑喜劇の快作を多数世に送り出したP・ジェルミ監督の遺作。男性主人公の目線で“結婚”という題材を扱った奇想天外なドラマだ。冴えない銀行員アルフレードが、妖艶な美女マリア・ローザに猛アタックされて結婚式を挙げる。ところがその先に待ち受けていたのは、悪夢のような夫婦生活だった! D・ホフマンが突然モテ男になった主人公の困惑をコミカルに表現。恐ろしいほど情熱的で気まぐれなヒロインに扮したS・サンドレッリの怪演からも目が離せない。 ■4月27日『スティック・イット!』 チアリーディングを題材にしたヒット作『チアーズ!』の脚本家J・ベンディンガーの初監督作。女子体操競技の世界にスポットを当てた青春スポーツ・コメディだ。反逆児のレッテルを貼られながらも体操界に復帰した17歳の少女の奮闘を、ポップな映像&音楽とともに活写。何とコーチを演じるのはオスカー俳優J・ブリッジス!豪快な競技シーンをふんだんに盛り込みつつ、体操界の内幕もちらりと描出。大会に出場したヒロインたちが、審判の採点に猛抗議するという意外な展開にも驚かされる。 『テンペスト』©2010 Touchstone Pictures 『さらば、ベルリン』TM & © Warner Bros. Entertainment Inc. 『アルフレード アルフレード』1972@ MEDIATRADE 『スティック・イット!』© Touchstone Pictures. All rights reserved/© KALTENBACH PICTURES GmbH & Co. All rights reserved

-

PROGRAM/放送作品

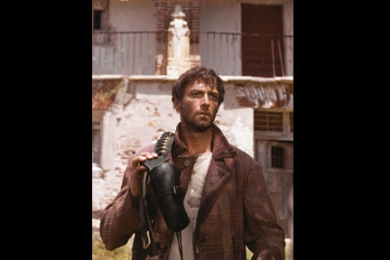

帰って来たガンマン

一緒に盗んだカネを独り占めした共犯者の裏切りに、報復の銃弾を!復讐のマカロニ・ウエスタン

イタリアの伝説的大プロデューサー、ディノ・デ・ラウレンティス製作総指揮のマカロニ・ウエスタン。監督カルロ・リッツアーニ、音楽エンニオ・モリコーネといったマカロニを支えた職人スタッフの仕事が光る佳作。

-

COLUMN/コラム2012.11.28

2012年12月のシネマ・ソムリエ

■12月1日『戦場のアリア』 戦況が泥沼化していた第一次世界大戦下、フランス北部の村。そこで対峙するドイツ軍と、フランス&スコットランド連合軍との間に起こった信じがたい実話の映画化。戦場にオペラ歌手の歌声が響き渡ったことをきっかけに、両軍の間でまさかの休戦協定が実現。一触即発の緊迫感と人間臭いユーモアとともに、その顛末が描かれる。澄んだ歌声とバグパイプの音色が、クリスマスを背景にした物語を荘厳に彩る。映画向けの脚色が施されているとはいえ、誠実な反戦メッセージが心に響く一作である。 ■12月8日『ドリーマーズ』 5月革命に揺れるパリのシネマテークで、アメリカ人留学生の青年が双子の姉弟と出会う。映画が縁で意気投合した3人の関係は、危ういアバンチュールに発展していく。巨匠B・ベルトルッチが60年代カルチャーと映画の引用を詰め込んだ青春映画。若者たちが織りなす官能的で遊戯的な映像世界は、まさにはかなくも甘美な“夢”のよう。ベルトルッチがヒロインのイザベル役に抜擢したのは当時新人のエヴァ・グリーン。のちにボンドガールになった美人女優が、惜しげもなく豊麗な肢体を披露している。 ■12月15日『存在の耐えられない軽さ』 チェコ人作家ミラン・クンデラが、1968年の“プラハの春”を背景に紡いだ恋愛小説の映画化。監督は「ライトスタッフ」で名高いアメリカ人のフィリップ・カウフマン。 主人公トマシュは優秀な医師だが、奔放なまでに女好きの独身男。ヒロインのテレーザが、彼の“軽さ”と人生の“重み”を対比させるセリフが題名の意味を表している。3時間に迫らんとする長尺だが、男女の摩訶不思議な関係を掘り下げた物語には得も言われぬ魅惑が横溢。名手スヴェン・ニクヴィスト撮影の詩的な映像美も印象深い。 ■12月22日『ジンジャーとフレッド』 アメリアとピッポは、ハリウッド・ミュージカルの名コンビにあやかった芸名で人気を博した元有名人。30年前に引退した2人は、クリスマスのTV局で再会を果たす。作曲家ニーノ・ロータ亡き後の巨匠フェリーニが発表した晩年の一作。常連俳優M・マストヤンニと監督夫人J・マシーナは、意外にもこれが初めての共演作となった。TVのコマーシャリズムを痛烈に批判しつつ、猥雑なサーカスのようにショーの裏側を映像化。最大の見せ場は、主役2人が終盤に披露する哀歓豊かなダンスである。 ■12月29日『敬愛なるベートーヴェン』 近作「ソハの地下水道」も好評だったポーランドのA・ホランド監督の代表作のひとつ。聴覚障害を抱えた晩年のベートーヴェンと、彼を支えるひとりの女性の交流劇だ。1824年のウィーン。ベートーヴェンのもとに派遣されたアンナは、曲を譜面に書き起こすコピイスト。「第九」の歴史的な初演を間近に控えた2人の創作活動を描く。アンナは歴史上実在しない架空の女性だが、ベートーヴェンの伝記としても、痛切な師弟のドラマとしても見応え十分。中盤の「第九」演奏シーンは心震わす迫力だ。 『戦場のアリア』©2005 Nord-Ouest Production/Photos:Jean-Claude Lother 『ドリーマーズ』©2002 Miramax Film Corporation. All Rights Reserved Initial Entertainment Group 『存在の耐えられない軽さ』©1987 The Saul Zaentz Company. All Rights Reserved. 『ジンジャーとフレッド』© 1985 PEA Produzioni Europee Associate. 『敬愛なるベートーヴェン』© 2006 Film & Entertainment VIP Medienfonds 2 GmbH & Co. KG

-

PROGRAM/放送作品

(吹)ギャング・オブ・ニューヨーク

19世紀ニューヨークの息吹を鮮やかに再現した、巨匠マーティン・スコセッシ監督が描く壮大なドラマ

スコセッシ監督が構想30年・撮影270日・製作費120億円を費やし、激動の19世紀ニューヨークの群像模様を映像化。レオナルド・ディカプリオ、キャメロン・ディアス、ダニエル・デイ・ルイス共演の壮大なるドラマ。

-

COLUMN/コラム2012.11.28

2012年12月のシネマ・ソムリエ

■12月1日『戦場のアリア』 戦況が泥沼化していた第一次世界大戦下、フランス北部の村。そこで対峙するドイツ軍と、フランス&スコットランド連合軍との間に起こった信じがたい実話の映画化。戦場にオペラ歌手の歌声が響き渡ったことをきっかけに、両軍の間でまさかの休戦協定が実現。一触即発の緊迫感と人間臭いユーモアとともに、その顛末が描かれる。澄んだ歌声とバグパイプの音色が、クリスマスを背景にした物語を荘厳に彩る。映画向けの脚色が施されているとはいえ、誠実な反戦メッセージが心に響く一作である。 ■12月8日『ドリーマーズ』

-

PROGRAM/放送作品

(吹)リベリオン

オーウェリアンSFに斬新マーシャル・アーツを融合させた、レジスタンス・アクションものの痛快作!

管理主義社会が極端に発達し、人間らしさが失われた近未来を描く“オーウェリアンSF”ジャンルの中でも屈指の傑作。公開時は話題にならなかったが、後にそのアクション描写の圧倒的痛快さと独創性が評価された。

-

COLUMN/コラム2012.08.01

2012年8月のシネマ・ソムリエ

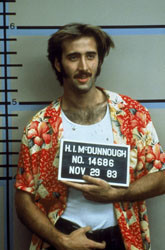

■8月4日『赤ちゃん泥棒』 ケチな強盗犯ハイが刑務所で見初めた婦人警官エドと電撃結婚。すかさず2人は子作りに励むが、エドが不妊症と判明し、5ッ子の赤ちゃんのひとりを誘拐してしまう!コーエン兄弟が初めて大手スタジオの資金で撮ったコメディ。変人揃いのキャラクター、奇抜なユーモア、スピーディなチェイス・アクションが入り乱れる痛快作だ。“愛すべきロクデナシ”に扮した若きニコラス・ケイジがはまり役! 慌ただしいドタバタ劇を、心温まるおとぎ話のように着地させ.るコーエン兄弟のお手並みも見事。 ■8月11日『ボビー』 1968年6月5日、混迷するアメリカの希望の星だったロバート・F・ケネディ上院議員が暗殺された。その悲劇の現場、LAアンバサダー・ホテルの一日の出来事を綴る。監督・脚本・出演を兼ね、念願の企画を実現させたのは俳優エミリオ・エステヴェス。彼のもとに集った豪華キャストが“グランドホテル形式”の人生模様を盛り立てる。兄JFKに続いて凶弾に倒れた、悲運の政治家ボビーのニュース映像を挿入。クライマックスの暗殺シーンでは、差別や貧困の撲滅を訴えた彼の演説が深い感動を呼ぶ。 ■8月18日『エンド・オブ・バイオレンス』 バイオレンス映画の製作者マイクが、チンピラに殺されかける怪事件が発生。その背後には、FBIが暴力を撲滅するために極秘開発中の監視システムが存在していた。 ヴィム・ヴェンダース監督が大都会LAを舞台に撮り上げた異色スリラー。監視衛星を利用した架空のテクノロジーをモチーフに、人間と暴力の関係を考察していく。 ノワールな雰囲気とユーモアが入り混じる映像世界は、そこはかとなく奇妙な味わい。鬼才サミュエル・フラーの出演シーンやライ・クーダーが手がけた音楽にも注目を。 ■8月25日『ガールフレンド・エクスペリエンス』 毎回、意外な企画で映画ファンを驚かせるS・ソダーバーグ監督、面目躍如の一作。何と主演を務めるのは、アダルトビデオ界の現役トップ女優サーシャ・グレイである。 主人公チェルシーはNYの富裕層を顧客とする高級エスコートガール。セックスのみならず、ディナーへの同伴などのサービスを提供する彼女の公私に渡る日常を描く。自分磨きを怠らない主人公のプロフェッショナルな姿勢や内なる不安、裕福な男たちの虚しい生態を描出。ドキュメンタリー調の映像が覗き見的な好奇心をかき立てる。 『赤ちゃん泥棒』 © 1987 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. 『ボビー』©2006 BOBBY,LLC ALL RIGHTS RESERVED. 『エンド・オブ・バイオレンス』©MK2. 『ガールフレンド・エクスペリエンス』©2009 2929 Productions LLC,All rights reserved.

-

PROGRAM/放送作品

みんなのうた

フォークブームよもう一度。60'sテイストたっぷりのハートウォーミング音楽コメディ

かつて活躍したフォークグループが再結成するまでの様子をおもしろ可笑しく描いたドキュメンタリー風音楽コメディ。劇中にインタビュー映像などを織りまぜ、あたかも本当にあった出来事のように作り上げた。

-

COLUMN/コラム2018.10.15

フェリーニ初のカラー映画は、自身の夫婦生活を投影したセクシュアルでサイケデリックなダーク・ファンタジー『魂のジュリエッタ』

イタリア映画の巨匠フェデリコ・フェリーニ。彼の映画に出てくる主人公たちは、しばしば異空間のような世界をひたすら彷徨(さまよ)う。高度経済成長に浮かれる現代ローマを舞台にした『甘い生活』(’60)然り、退廃的で享楽的な古代ローマの混沌としたデカダンを再現した『サテリコン』(’69)然り、そして旧世代のプレイボーイがウーマンリブ的な女性だらけの世界に足を踏み入れる『女の都』(’80)然り。これらの作品では、狂言回しとしての主人公をある種の象徴的な世界へと放り込み、放浪の過程で多種多様な人物と交わらせることによって、映画が作られた時代の空気や精神を鮮やかに浮き彫りにしていく。あえて明確なストーリー性を薄め、映像にも寓話的なシンボリズムを多用するのが特徴だ。この手法をさらに個人の内面へと推し進め、主人公のパラノイア的な心象世界にフェリーニ自身の映画監督としての苦悩や迷いを投影したのが『81/2』(’63)であり、その姉妹編に当たるのが本作『魂のジュリエッタ』(’65)である。 主人公はブルジョワ階級の人妻ジュリエッタ(ジュリエッタ・マッシーナ)。結婚15周年のお祝いを準備していた彼女だが、大勢の友達を引き連れて帰ってきた夫ジョルジョ(マリオ・ピスー)は、すっかりそのことを忘れていたようだ。釈然としないままパーティの夜は更け、やがて余興の降霊会が始まる。幽霊オラフに「あなたは不幸な人間だ」と言われて気を失うジュリエッタ。それ以来、彼女の脳裏で何者かが囁くようになり、忘れかけていた過去の記憶が次々とフラッシュバックし、あらゆるところで悪夢の断片を見るようになる。 そんなある晩、寝言で知らない女性の名前を2度もつぶやく夫。不安に駆られたジュリエッタは、親友ヴァレンティナ(ヴァレンティナ・コルテーゼ)に誘われ両性具有の預言者ビシュマ(ヴァレスカ・ゲルト)の助言を仰ぐ。男を悦ばせる術を学べと言われて抵抗感を覚えるジュリエッタ。しかし、家に戻るとスペインからやって来た夫の友人ホセ(ホセ・ルイス・デ・ヴェラロンガ)を紹介され、夫にはない繊細で知的な魅力を持つ彼に惹かれる。さらに、自由奔放な隣人スージー(サンドラ・ミーロ)と親しくなった彼女は、知らずに招かれた乱交パーティで出会った若い美青年にベッドへ誘われるものの、すんでのところでハッと我に返って逃げ出す。 なお一層のこと心をかき乱され、現実と妄想の境界線がどんどん曖昧になっていくジュリエッタ。興信所の調査で夫の浮気も決定的になった。アメリカ人の精神分析医から「本当は夫と別れることを望んでいるのじゃないか、自由になることを恐れているだけじゃないか」と指摘され戸惑う彼女は、夫の不倫相手と直接会おうと意を決するのだったが…。 『カビリアの夜』(’57)以来、久々に愛妻ジュリエッタ・マッシーナを自作に起用したフェリーニ。『81/2』の主人公である映画監督グイドがフェリーニの分身であったように、本作のジュリエッタはジュリエッタ・マッシーナ本人の分身とも考えられるだろう。事実、『魂のジュリエッタ』には、フェリーニ夫妻の私生活を投影したであろうと思われる部分が少なからずある。おしどり夫婦と呼ばれて50年近くの結婚生活を添い遂げた2人だが、その一方で日常生活は家庭内別居にも等しく、同じ家の中でもお互いの居住空間は別々だったという。しかも、夫フェリーニの女性関係は半ば公然の事実。本作に出演している女優サンドラ・ミーロとも不倫の噂があった。必ずしも順風満帆な結婚ではなかったのだ。 一説によると、あまりにも現実の夫婦生活に近い要素がストーリーに盛り込まれていることから、当初は脚本を読んだジュリエッタが強く憤慨していたとも伝えられている。このままだと2人は離婚してしまうのではないか?と周囲の友人が心配したほど、一時は険悪な仲になってしまったそうだ。『81/2』では映画監督として創作に行き詰まった自身の苦悩と葛藤を描いたフェリーニだが、本作では妻ジュリエッタを介して自身の複雑な結婚生活の実態を、ある種のフェミニズム的な幻想譚へと昇華させた。そういう意味でも、本作は『81/2』に続くフェリーニの私小説的な映画として見るべきなのだろう。 目を引くのは全編に散りばめられた鮮烈な色彩と、シュールでシンボリックな幻想的ビジュアルの数々だ。本作はフェリーニにとって初めてのカラー映画。色とりどりの衣装からセット、照明に至るまで、まるで色を得た歓びが弾けるかのように、ありとあらゆる色彩が所せましとスクリーンを埋め尽くす。ヒロインの秘めたる性的願望と罪悪感を具現化したような悪夢的なイメージショット、前衛的かつ実験的な演出や画面構図もワクワクするくらい刺激的だ。今見ても全く古さを感じさせない。さながらセクシュアルでサイケデリックなダーク・ファンタジー。そのクセになるトリップ感は、以降の『サテリコン』や『カサノバ』(’76)、『女の都』にも相通ずるものがあると言えよう。 製作費は当時のイタリア映画としては破格の300万ドル。それゆえ、プロデューサーのアンジェロ・リッツォーリは、主演がジュリエッタ・マッシーナでは興行的に弱いのではないか?と心配し、代わりにキャサリン・ヘプバーンを推薦してきたがフェリーニは頑として折れなかったという。その代わりということなのかもしれないが、両性具有の預言者ビシュマ役にハリウッド・スターを起用しようと考えたフェリーニは、渡米した際に往年の大女優メエ・ウェストにオファーを持ちかけたが断られた。結果的に選ばれたのは、パンク・カルチャーの源流になったとも言われるドイツ出身の前衛舞踊家ヴァレスカ・ゲルトだ。 本作はジュリエッタ・マッシーナ以下の華やかな女優陣も見どころだ。ジュリエッタの隣人スージー、祖父と駆け落ちしたサーカスの踊り子ファニー、そして幻覚に出てくる幽霊アイリスの3役を演じるサンドラ・ミーロは、ロベルト・ロッセリーニ監督の『ロベレ将軍』(’59)などで一世を風靡した小悪魔的な女優で、結婚を機に芸能界を引退していたが、フェリーニのラブコールに応えて『81/2』の映画監督グイドの愛人カルラ役でカムバックした経緯があった。本作では決してセクシーとは言えない主演女優ジュリエッタに代わって、妖艶な魅力を存分に振りまいている。85歳になった今もバリバリの現役だ。 ジュリエッタの親友ヴァレンティナには、ハリウッドでも活躍したイタリアの知性派女優で、フランソワ・トリュフォーの『アメリカの夜』(’73)でアカデミー助演女優賞に輝いたヴァレンティナ・コルテーゼ。ジュリエッタの妹でテレビ女優のシルヴァには、『鉄道員』(’56)の清純な娘役から国際的な人気セクシー女優へ成長したシルヴァ・コシナ、もう一人の妹アデーレには同じく『鉄道員』の母親役で有名なルイーザ・デッラ・ノーチェが扮している。また、若いメイドのエリザベッタ役を演じているミレーナ・ヴコティッチは、『ブルジョワジーの秘かな愉しみ』(’72)に『自由の幻想』(’74)、『欲望のあいまいな対象』(’76)など晩年のルイス・ブニュエル作品に欠かせない常連で、アンドレイ・タルコフスキーの『ノスタルジア』(’83)や大島渚の『マックス・モン・アムール』(’86)にも出ていた知る人ぞ知る名脇役女優だ。 そして、ジュリエッタの潜在的なコンプレックスの元凶である威圧的な母親として強烈なインパクトを残すのが、ファシスト時代のイタリア映画界を代表するスター女優カテリーナ・ボラット。彼女もまたサンドラ・ミーロと同様に、引退していたところをフェリーニに熱望され『81/2』で女優復帰し、フェリーニの弟子でもあったピエル・パオロ・パゾリーニの『ソドムの市』(’75)では少年少女に背徳的な物語を語って聞かせる老貴婦人を演じていた。 なお、ジュリエッタがメイドたちと一緒に見ているテレビの美容番組で、顔面美容法のお手本を披露しているモデルは、実際に当時のヨーロッパで活躍していたアメリカ人トップモデルで、マリオ・バーヴァ監督の『モデル連続殺人!』(’64)で演じた顔面を焼かれて殺される犠牲者役が印象深いメアリー・アーデン。同じ番組の最後を締める女性司会者役には、ヴィットリオ・デ・シーカの『あゝ結婚』(’64)やダミアーノ・ダミアーニの『警視の告白』(’71)などで知られる美人女優で、’60年代お洒落系ガーリー映画の名作『キャンディ』(’68)ではリンゴ・スターの童貞を奪ったキャンディに復讐しようとする凶悪バイカー姉妹のリーダーを演じていたマリルー・トロがカメオ出演している。 また、友人や知人を自作に出演させることの多いフェリーニ。本作でも彼が普段から助言を得ていた自称ローマ警察の公認霊媒師ジーニアスことエウジェニオ・マストロピエトロが降霊会の霊媒師役で登場し、イタリアの文豪サルヴァトーレ・クァジモド夫人で元プリマドンナのマリア・クマーニ・クァジモドが預言者ビシュマの講演会で観衆の一人(ピンクの花飾りのついた帽子を被った白いドレスの御婦人)として顔を見せている。 ゴールデン・グローブ賞をはじめ、ニューヨーク批評家協会賞やナショナル・ボード・オブ・レビュー賞の外国語映画賞を獲得し、本国イタリアでもシルバー・リボン賞(イタリア版ゴールデン・グローブ)の助演女優賞(サンドロ・ミーロ)と美術賞(ピエロ・ゲラルディ)に輝いた『魂のジュリエッタ』。恐らく一般の観客にとっては斬新すぎたのだろう。当時は興行的に失敗してしまい、オムニバス映画『世にも怪奇な物語』(’68)を挟んだ次回作『サテリコン』まで4年のブランクが空く結果となってしまったが、サイケデリック・ムーブメントとポップ・アートの時代を敏感に捉えたフェリーニの先鋭的な映像センスは今なお刺激的だし、なによりもその自由奔放で豊かなイマジネーションには感動と興奮を禁じ得ない。◾︎ ©1965 RIZZOLI