男たちのシネマ愛

-

COLUMN/コラム2019.11.27

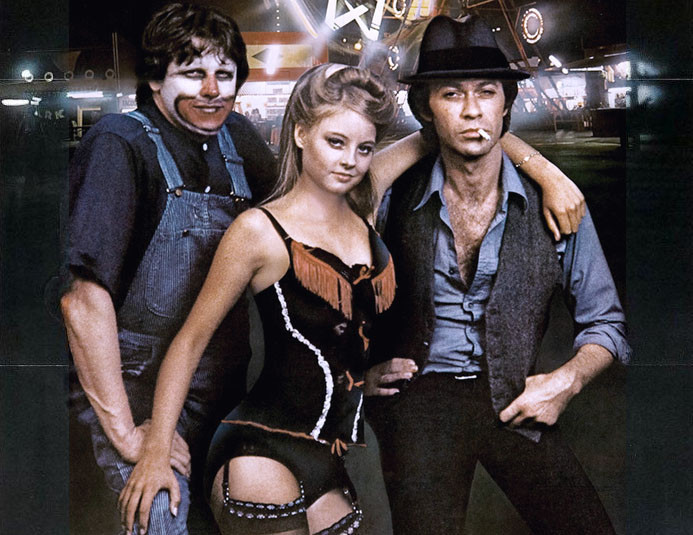

激レア映画『いちご白書』『カーニー』12月再放送

本サイトでもお馴染み、映画ライターなかざわひでゆきさんと、ザ・シネマ激レア発掘係だった飯森盛良による、不定期の映画対談「男たちのシネマ愛」が、ついに最終回。日本未公開/今や見られなくなっちゃった激レア映画などを発掘してきましたが、最後を飾る2本は… ・1970年の映画ながら今の香港情勢とダブりまくりの学生運動映画『いちご白書』 ・ジョディ・フォスターを奪い合う親友男子同士のブロマンス映画かと思いきや…ラストとんっでもない方向に転がっていくカーニバル映画『カーニー』 「男たちのシネマ愛」は前回からテキスト記事ではなく音声番組になりましたが、最終回もYouTubeに音声番組としてアップしてます。何かしながら“ながら聞き”で、是非お聞きください。 長すぎ!な怒涛の81分『いちご白書』トーク。この時代の映画を見る上で不可欠な背景知識“ベトナム戦争とは何だったのか!?”に言及しているため、長い!悪しからずご了承を。いちど聞いとけば、なんで当時あんなにデモや学園紛争で荒れたのかを解ってる人、になれます。 61分『カーニー』トーク。ザ・シネマでの放送が本邦初公開となっているはずです。ハタチ前のピッチピチのジョディ・フォスターが出ていて、ザ・バンドのロビー・ロバートソン渾身の自身主演・音楽・プロデュース作品、という、どう考えても絶対に見ておいた方がいい映画なのに、当時もその後も未公開…どんな作品かトークします。 それでは皆さん、いよいよ最後、さようなら皆さん、さようなら!最後にジョディ・フォスターのピッチピチの写真を見ながらお別れです。いゃ~映画って、本っ当にいいもんですね!またいつかどこかでお会いしましょう!■ © Warner Bros. Entertainment Inc.

-

COLUMN/コラム2016.04.27

男たちのシネマ愛⑥愛すべき、クレイグ・ボンド。そして、愛すべき洋画の未来。(6)

飯森:僕の立場から言うと、とりあえず邦画は人に任せるんで、やはり世界の優れたコンテンツを日本の消費者にも見てもらわなくてはいけない。我々の感性を世界標準の感性とこれらも一致させ続けていかなくてはならない。そのために、なんとかして洋画の市場を活性化させたいと思っています。ハリウッドの俳優が日本へやってきて、成田空港に黒山の人だかりができる。それってすごく健全なことだったと思うんですよ。 なかざわ:まあ、今だってワン・ダイレクション(注105)とかジャスティン・ビーバー(注106)が来日すれば大フィーバーになりますけれどね。映画の場合は、いまだにトム・クルーズ(注107)とかジョニー・デップ(注108)辺りで止まっている。そもそも、ハリウッド自体が彼ら以降の世代のスーパースターを生み出せないでいるんですよ。第二のトム・クルーズとか、第二のブラッド・ピット(注109)とか呼ばれるスターは数え切れないほど出てきましたけど、みんな人気短命で終わっていますから。 飯森:それでも、かつてはトム・クルーズほどの俳優じゃなくても、来日すれば話題になっていたと思うんですよね。 なかざわ:ちょうど先日、ハリウッドを拠点に活動している日本人の若手女優さんにインタビューしたんですね。いろいろと諸事情あって名前は出しませんけれど。彼女は最初から日本ではなくハリウッドを目指して外へ出ていった。そこで、今の日本の若者は内向きで外国に出て行かないと言われていますが、それについてどう思いますか?という質問をぶつけてみたんですよ。そうしたら、開口一番に「それって嘘だと思います」って答えが返ってきた。若い人を知らない大人が勝手に言っているだけだと。外へ出て行っている若者は沢山いますよ、と言うんですね。それはそうかもしれないと思いました。大人が若者の生の声を聞いていないだけなんじゃないかと。そう考えると、日本人に受け入れられる外国スターというのも、消費者の声にちゃんと耳を傾ければ、もしかすると新たに生み出せるかもしれません。 飯森:なるほど。実は意外に若い世代はドメスティック志向ではないのかもしれませんね。そうだとしたら少し安心だ。ただ、もう一つ大きな問題があると僕は感じていて、昔って、媒体の数が限られていましたでしょ?昭和の頃には今のネット媒体が一つも存在しない訳ですから、効率的に宣伝もできたでしょうし、その少数の媒体がそれぞれ今よりずっと影響力もあっただろうと思うんですよ。配給会社の宣伝マンがそうした限られた宣伝媒体に対していろいろなアプローチで仕込みをしていて、あるハリウッド大作が来る、ある大物外タレが来日するとなると、多くの媒体・多くのメディアが一斉にそれを報じていた。そもそもコンテンツを流すウインドウ自体が映画館とテレビ、せいぜい後にレンタルビデオぐらいしかなかった上に、そのように宣伝媒体の数も少ないのだから、情報発信で“選択と集中”が可能だった。それならばブームは起せるし、国民的関心も集められる。ただ、今の時代は媒体が複雑多岐に渡ってしまっているため、宣伝の足並みが揃わない。ウインドウも映画館からレンタル、ウチのような有料テレビ、ネット配信、無料BSや普通の地上波テレビと分散していて、同じハリウッド大作がその順番で「ついに登場!」のていで各ウインドウに何度も何度も出現する。お客さんも、映画館原理主義派、レンタル派、ウチみたいなCSにどっぷり派、ネット配信派、地上波だけで満足派、無料BSも見てる派に分裂している。これでは大きなうねりやブームは起きづらい。兵力分散や兵力の逐次投入、つまり“小出しにする”というのは愚策中の愚だと言われていて、戦いでそれをやった方は確実に負けるとされている。勝つためには“選択と集中”が不可欠な訳ですが、不本意ながらもメディアの多様化で結果として兵力の逐次投入みたいな格好に今の業界はなってしまっている。作品を流している我々ウインドウ側も、それを告知してくれる宣伝媒体側も、メディアの垣根を越えて大同団結して、まとめて海外コンテンツの大きなうねりを生み出すことができればいいんですけどねぇ。一社一社が各個にスタンドプレイでいくら頑張っても各個撃破されるだけ。撃破というか、自滅ですね。各個自滅。 なかざわ:昔は物事がシンプルだったから良かったんですよ。今は業界全体が努力をして工夫を凝らさなくてはいけないでしょうね。 飯森:そろそろ洋画も巻き返しを図らないとヤバい時が来たように思いますね。洋画専門チャンネルにしても、競合他社同士がお互いが良きライバルとして切磋琢磨することで、まずはCS全体を盛り上げていくことが大切だろうと思います。なんかCSで面白いことやっているな、映画ファンとしては注目しとかないと、と世間に思ってもらえるようにしなくては。今、自分たちはその段階にいると見ています。なので、うちとしては例えば、昭和のお宝吹き替え尊重路線だったりとか、激レア映画の発掘だったりとか、コアな洋画ファンに喜んでもらえるような企画は今後も続けていきたいと思っています。これだけネットを含めたメディアが増えたにも関わらず、いまだに見ることのできない映画は沢山ありますし。 なかざわ:それは是非ともお願いしたいところですね。それこそ、’80年代に一大旋風を巻き起こしたキャノン・フィルム(注110)の映画なんかも、今では全く見れなくなってしまった作品が多いですから。「ハンナ・セネシュ」(注111)とか「黄昏のブルックリン・ブリッジ」(注112)とか。それと、’70~’80年代に日本で劇場公開ないしビデオ発売されたイタリア産娯楽映画も、うもれてしまっている作品が本当に多い。「マリーナの甘い生活」(注113)とか「キャロルは真夜中に殺される」(注114)とか、もう一度見たいですもん。イタリア版DVDには英語の字幕すら付いていないので(笑)。 飯森:そして、マスの方たちに圧倒的にウケる新たな方策というものは引き続き宿題となっちゃいましたが、「俺のしかばねを乗り越えて行け!」じゃありませんけど、大きすぎるステイサムとセガールの存在を乗り越え、裾野を今一度大きく広げ直して、洋画そのものをリブートしなければいけませんね。「いや〜映画って、本っ当にいいものですね!」という、あの幸福にもう一回帰り着くためにはどうすればいいのか。そこに次の10年は挑戦していきます! なかざわ:…と、いったあたりですかね。いやはや、半年続けてきたこの対談連載も、とうとう終わってしまいましたね、お疲れ様でした。 飯森:なかざわさんの方こそお疲れ様でしたよ!いやマジで。僕はただくっちゃべっていただけですが、毎回このボリュームを原稿に書き起こしていたなかざわさんは堪ったもんじゃない!ただ、おかげさまで、自分で言うのもナンですけれど、非常に評判も良く反響も大変ありましたので、今回は10周年記念ということでやったんですが、アニバーサリーとかとは関係なしに、なかざわさんとはまた間を置かず近々にこの場でトークをさせていただきたいと思ってます。 なかざわ:是非そうしましょうよ!「続・男たちのシネマ愛」といった形でね。 飯森:それでは皆さん、また会いましょうね。サヨナラ、サヨナラ、サヨナラ。 (終) 注105:イギリス出身の男性アイドルグループ。’10年にデビューし、世界中のティーン女子の間で爆発的なブームを巻き起こした。注106:1994年生まれ。カナダ出身の男性アイドル歌手。’08年にデビューし、これまでに1500万枚以上のアルバムを売り上げている。ビリーヴァーと呼ばれる熱狂的ファンが世界中にいる一方、たびたびトラブルを起こす問題児としても有名。注107:1962年生まれ。アメリカの俳優。「トップ・ガン」(’86)でブレイクし、その後も「レインマン」(’88)や「ミッション・インポッシブル」(’96)、「ラスト・サムライ」(’03)などのヒットを出している。注108:1963年生まれ。アメリカの俳優。「シザーハンズ」(’90)でブレイクし、「ギルバート・グレイプ」(’93)や「エド・ウッド」(‘94)などで活躍。「パイレーツ・オブ・カリビアン/呪われた海賊たち」(’03)のジャック・スパロウ役でも有名。注109:1963年生まれ。アメリカの俳優。「テルマ&ルイーズ」(’91)で注目され、「トゥルー・ロマンス」(’93)や「セブン」(’95)でブレイク。ブラピの愛称でも親しまれる。注110:アメリカの独立系映画会社。’79年に社長就任したイスラエル人の映画監督メナハム・ゴーランと従兄弟ヨーラム・グローバスのもと、チャック・ノリス主演のB級アクションから、ロマン・ポランスキーやジョン・カサヴェテスなど巨匠の芸術映画まで、数え切れないほどの作品を世に送り出した。’89年にゴーランが辞任してから急速に衰退。注111:1988年制作。アメリカ映画。ナチスドイツと戦った女性パルチザン、ハンナ・セネシュの実話を描く。マルーシュカ・デートメルス主演、メナハム・ゴーラン監督。注112:1983年制作。アメリカ映画。ニューヨークのブルックリンを舞台にした大人のラブロマンス。エリオット・グールド主演、メナハム・ゴーラン監督。注113:1989年制作。イタリア映画。自由奔放なセクシー美女マリーナの華麗なる男性遍歴を軸に、「甘い生活」(’60)などフェリーニ映画へオマージュを捧げた作品。キャロル・アルト主演、カルロ・ヴァンツィーナ監督。注114:1986年制作。イタリア映画。殺人鬼に狙われた女性心理学者を描く猟奇サスペンス。ララ・ウェンデル主演、ランベルト・バーヴァ監督。 『007/カジノ・ロワイヤル(2006)』CASINO ROYALE (2006) © 2006 DANJAQ, LLC, UNITED ARTISTS CORPORATION AND COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC.. All Rights Reserved. 『007/慰めの報酬』QUANTUM OF SOLACE © 2008 DANJAQ, LLC, UNITED ARTISTS CORPORATION AND COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC.. All Rights Reserved. 『007/スカイフォール 』Skyfall © 2012 Danjaq, LLC, United Artists Corporation, Columbia Pictures Industries, Inc. Skyfall, 007 Gun Logo andrelated James Bond Trademarks © 1962-2013 Danjaq, LLC and United Artists Corporation. Skyfall, 007 and related James Bond Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. All Rights Reserved.

-

COLUMN/コラム2016.04.20

男たちのシネマ愛⑥愛すべき、クレイグ・ボンド。そして、愛すべき洋画の未来。(5)

飯森:それをどうやるのかですよ。洋画と邦画の興行収入が逆転し邦高洋低と言われるようになって久しい今の日本では、洋画でも「アナ雪」のようなとんでもないモンスター・ヒットがたまに出る一方で、その他大勢が埋もれてしまい、かつてのように人々がハリウッド映画だからといって興味を持たないような状況になってしまっている。その現状からひっくり返していかないと、安パイ的なアクション映画依存からの脱却、脱ステイサム、脱セガールはできないでしょう。新しいことや未知のこと、世界のことに興味関心を持ってもらえないとね。 なかざわ:でも、映画の影響力が薄れているのは日本だけの問題ではないですけれどね。アメリカでもそうですよ。ロサンゼルスの街を車で飛ばせば一目瞭然ですが、ビルボード(注84)の大半がテレビドラマです。映画の看板は一部のエンターテインメント超大作だけで、それ以外はショッピングモールの壁にポスターが貼ってあればいいくらいのもの。ハリウッドのお膝元がそんな状況ですからね。 飯森:僕は個人的にはアメリカの映画とドラマを無理に区別する意味はないという考えなので、どっちが流行っていてもいいとは思うんですけれど、どっちかは常に流行っていてほしい。だけどどっちも流行ってない。今の日本では外国映画だけじゃなくて海外ドラマもそれほど注目はされていませんよね? 昔のように、日本で普通に暮らしているだけでそのドラマを知っちゃってる、見ちゃってるというほど世間一般大衆に広くは受容されてはいない気がする。ネット配信で選択肢は飛躍的に増大したけど、作品数ばかり増えてブームが起きない。 なかざわ:確かに一昔前の「24-TWENTY FOUR-」(注85)や「LOST」(注86)ほどの勢いはないかもしれません。 飯森:そのどちらにも当時ハマりましたし、僕はさらに前の「ビバリーヒルズほにゃらら白書」(注87)世代で、キャラの設定年齢と同学年なので当時は周りも全員ハマっていた。その前が「ツイン・ピークス」(注88)でその前は「エアーウルフ」(注89)とか「Aチーム」(注90)とか「ナイトライダー」(注91)を毎週見てた。まさに海ドラで育ってきた世代です。僕より上の人だとそれこそ「0011ナポレオン・ソロ」(注92)とかでしょ?さらにその前の’50年代のテレビ黎明期には国産コンテンツ不足で供給が追いつかないんで海外ドラマが盛んに輸入されていた。戦後日本人はそれらを浴びるように見ることによって、自由主義陣営の価値観を他の西側諸国と共有している国民になることができた。さきほどの「キングスマン」なんか良い例で、異民族異人種に対して公然と差別発言をするようなレイシストは、映画の中では最低の悪役として扱われるんだよ、それは議論の余地もなく悪だからねと。それが先進国の常識ってもんでしょ? アメリカ人に聞いてもイギリス人に聞いても、フランス人でもドイツ人でも、少数の変な人はさておき大多数のマトモな人なら必ずそう答えるであろう、戦後民主主義社会のモラル、自由世界の常識、映画やドラマが描く正義というものを、海外コンテンツを通じて、我々の親も、我々自身も、子供の頃からエンタメを通じ学んできた。単一民族社会だと思い込んでいる国産コンテンツにはそういう観点のメッセージ性は薄い。それが今では、映画を見る人も海外ドラマを見る人もごく一部というような状況になっちゃって、どんどん国産ドメスティック寄りになっているけど、オイオイ大丈夫なのか!?とつい心配になっちゃうんですよね。 なかざわ:それを言ったら、アメリカ人こそドメスティックな映画やドラマしか見ないですけどね(笑)。 飯森:だからトランプさんが人気なのか!まぁそれは冗談として(笑)、アメリカは世界の中心ですからそれでもいいんですよ。多民族移民社会ですからバカ娯楽作であってもそういうメッセージ性は強い。ただ、東の果ての小国の島国に暮らす我々日本国民が、国際スタンダードみたいなものに興味を示す、それが常に気がかりで仕方ない、俺って周りから浮いてないかどうか心配だ、という、かつてのような多少コンプレックスの入り混じった心理状態って、むしろ健全なことだと僕は思うんですよね。“ほどよきコンプレックス”ってのは在ると思いますよ。 なかざわ:僕なんかはまさに外国の映画、外国の音楽、外国のドラマにどっぷりと浸かって影響を受けてきた人間ですけれど、その一方でこれは外へ行ってみて初めて分かることなんですが、これだけ外国文化を貪欲に吸収してきた国というのは世界的に見ても希なんですよ。 飯森:かつてはねえ。 なかざわ:そういう意味では、日本も普通の国になっちゃったという風には思いますね。 飯森:日本はそもそもが普通の国ではないので、意識的に貪欲に吸収するぐらいで丁度いいんです。まず島国で孤立している。それだけならイギリスもニュージーランドも条件は同じですが、単一民族社会というのは勘違いにせよ確かに異民族は少ないし、何より、言語的に他と似たところが全く無い極めて特異な“孤立言語”を国語にしていることが決定的に普通とは違う。フランス人は似てるイタリア語をある程度は解る、だから習得するのも簡単だ、北欧がみんな英語ペラペラなのもそういうこと、ピンクと赤とオレンジの差ぐらいしか違わないからね、みたいな親戚言語が、日本語には存在しない。話者は1億2500万人くらいしかいなくて、その人口すら今後どんどん少子化で減っていく。ほっといたら言葉の壁で外の考え方なんて入ってこない。それなのにアンテナを外向きに張らずに今後やっていけるの!?と。世界の常識なんて知るか、俺は俺独自のルールで動くんだ、悪いか!というのは、北朝鮮とかISとかと同じ考え方ですけど、あんまりそっち系にはなっていってほしくないんだよな…。もっとも、日本の市場がドメスティックなコンテンツばかりになったとしても、ハリウッド映画と比べても全く遜色がない。いやむしろハリウッドより上!娯楽としても上だしメッセージ性も強いし、ということなんであれば、好きなだけ鎖国してガラパゴス列島に引き篭もったっていいかもしれない。栄光ある孤立というか、ソロ充でね。でも、そうじゃないでしょ? なかざわ:まあ、全くダメですね(笑)。百歩譲って、日本のユーザーが親しみを感じない外国コンテンツよりも自国コンテンツを選ぶのは、選択の自由です。でもね、日本は肝心の作り手が外国の優れた作品から積極的に学んでいるようには思えない。もちろん、全員がそうだとは言いません。でも、自己満足でしかない代物も多い。それが全体のクオリティーを下げている。そういう作品ばかり見せられる日本の観客の“見る目”も劣化してしまっている。そこが今の問題だと思います。 飯森:まさにそこですよ!駄作が生まれるのは作り手の恥、彼らの能力の問題で、防ぎようがないし我々の知ったことでもないんですが、それのヒットを許してしまったら観客の質の問題、民度の問題、我々自身の恥になりますから、その事態だけは防ぎたいですよね。もちろん日本映画でも良いものや大傑作はありますよ?わざわざ言うまでもありません、当然です。でもその一方で、これぞまさしく「どうしてこうなった!?」としか言いようがない、それがその形で完成しちゃってる現実が信じられない、眼球が破裂し頭部が爆発しちゃいそうになる作品も、割と多いですよね。アーク《聖櫃》か! ここまでヒドいのはアメリカ映画では見た覚えがほとんどない級の駄作に、年に何本も出会う気がする。つまらないとかを通り越し、破綻・崩壊しちゃってる。良いものはあるが、極端に悪いものが極端に多すぎることが問題です。まともなチェック機能が働いてるのか!?と。なぜ、誰が、この状態でよしとしてしまったのか?これでいいかどうかどういう検証をしたのか?作ってる途中で改良や見直しはできなかったのか?と不思議で仕方ないものに、割かしよく遭遇する気がする(笑)。 なかざわ:これでオッケーだと思ったんだ!?っていうね。それこそ最近話題になった、人気コミックを実写化した、とある邦画とかですよね。あれなんかでは、この程度でいいだろう、というような作り手たちの意識すら透けて見えた気がします。 飯森:はて?漫画原作なんて今時いっぱいありますから、どの作品のことを仰られているのか僕にはさ〜っぱり見当もつきませんが(笑)。 なかざわ:エッ、普通この流れで逃げます!? わざとらしくトボけないでくださいよ(笑)。あれには僕も悪い意味で本当に度肝を抜かれました。怖いもの見たさで見に行った人も多いとは思いますが、それにしたって不健全な現象だと思いますよ。 飯森:まぁ、作り手さんにしてみれば努力もしてるだろうし、制作上の仕組みの問題のせいもあるんだろうと気の毒にも思いますけどね。優秀な人材はいるのに、その人が我を通せない。そのせいで本意ではないような作品に仕上がってしまうという。クリエーターのこだわり=良い意味での“ワガママ”が通らないと物作りはダメですよ。クリエイティブなんてどこかからはチームプレイじゃなく個人技になっていかないと本当はおかしいんですから。僕はなかざわさんの仰る業界人の不勉強ということ以上に、そういう構造的な問題や、メンタリティーや国民性、つまり悪い意味で「和を以て貴しとなす」という、ノーと言いづらい、我を通しづらい日本社会の同調圧力とかが原因じゃないのかと推測します。とはいえ「だから仕方ないよねえ…」と同情ばかりもしていられなくて、それが海外でも公開されるとなると…。 なかざわ:まさに、国辱もの(笑)。 飯森:例えばの話、仮にその日本の某人気コミックなるものが、お隣の韓国でも大人気だったりしちゃったりすると仮定します。あくまで仮の話ですよ(笑)? ならば当然、韓国人も「お、日本人があれを実写化したんだったら見てみるか」と思うでしょ?でも我々としては「いや〜ん、見ないで〜♥」って感じじゃないですか。もうまいっちんぐですよ。だって相手はあの韓国ですよ!? 韓国といえば、我々が嫉妬と羨望の入り混じった目で見せつけられている、とてつもない傑作を年に何本も生み出している映画先進国なわけじゃないですか。ついここ最近だけでも「コンフェッション/友の告白」(注93)とか「インサイダーズ/内部者たち」(注94)とか、生涯ベスト級の圧倒的な傑作を余裕で量産できちゃう。そんな国でその仮の映画が「ほっほう、これが日本映画界が放った噂の勝負作ですか、どれ、拝見しましょうか」と腕組んで足組んで見られちゃう、そして「…フッ、勝ったな!」と彼らをして勝ち誇らせちゃうというのは…実にまいっちんぐです。悔しすぎます!我々日本人には100年以上にわたってアジアの最先進国で一等国だというメンツがある。それが1ラウンドKO負けサンドバッグ状態みたいな負け方は、できればしたくないんですけどねぇ…。 なかざわ:いや、僕だって基本的には日本映画は好きですから。だからこそ、現状に対して言いたくなってしまうんです。なんとか頑張ってくれと。取材で各国を歩いていると確かに日本映画ファンは沢山います。でもね、彼らが影響を受けた監督、大好きな映画って、殆どが何十年も前の人や作品なんです。せいぜい北野武(注95)くらいですよ。存命なのは。 飯森:三池崇史(注96)さんとかはどうなんです? なかざわ:三池さんや園子温(注97)さんは、あくまでもカルトの領域を出ません。確かに熱狂的なファンはいるけれど、黒澤明(注98)や小津安二郎(注99)や溝口健二(注100)ほどの知名度はありませんし、市川崑(注101)や成瀬巳喜男(注102)らと並び称されているわけでもありません。 飯森:是枝裕和(注103)さんとかも、たとえばアッバス・キアロスタミ(注104)くらいには尊敬されているのかもしれないけれど、そういう芸術家みたいな人はどこの国にもいますしね。芸術作品やちょっと良い佳作良品を作っている人ならいますが、世界が常に新作を待ち望んでいる、世界がひれ伏すクラスの娯楽作家というのを、日本の映画界にも望みたいところです。 なかざわ:だから、日本映画の伝統云々を言う前に、そうした現実を日本の映画人は真摯に受け止めなくちゃいけないと思います。過去の栄光にすがっているようじゃダメですよ。 飯森:いやはや、深い対談になってまいりました!でも、これ今後の洋画チャンネルに期待することって話からはかなりズレてますよね。さすがにちょっと戻しましょうか(笑)。 注84:街中に掲げられた巨大広告看板のこと。注85:凄腕捜査官ジャック・バウアーがテロの脅威と戦うアメリカのテレビドラマ。’01年~’14年まで9シーズンが制作され、番外編のテレビ映画も作られた。注86:旅客機事故で謎の無人島に不時着した人々のサバイバルを描くアメリカのテレビドラマ。’04年~’10年まで放送された。注87:1990年から始まった「ビバリーヒルズ高校白書」。住所である「Beverly Hills, 90210」が元のタイトルだが、日本で勝手に「高校白書」と名付けたことで主人公たちが高校を卒業し大学に進学すると「ビバリーヒルズ青春白書」と途中改題した。2000年まで続き、’90年代を象徴する映像作品となった。注88:田舎町での女子高生死体遺棄事件を、デイヴィッド・リンチ監督が不条理かつシュールに描き、カルト的人気を博したアメリカのテレビドラマ。’90年~’91年まで放送され、映画版も作られた。注89:テレビドラマ「超音速攻撃ヘリ エアーウルフ」のこと。日本では’86年~’87年まで日本テレビで放送され、幾つかの長尺テレビムービー版が金曜ロードショーで放映された。注90:テレビドラマ「特攻野郎Aチーム」のこと。日本では’85年~’88年までテレビ朝日で放送され、何話かは日曜洋画劇場で放映された。注91:ドライバーのマイケル・ナイトが愛車兼相棒の人工知能搭載スーパーカー“ナイト2000”に乗って悪と戦う。日本では’87年~’88年までテレビ朝日で放送され、幾つかの長尺テレビムービー版が日曜洋画劇場で放映された。注92:日本では’66年~’70年まで日本テレビで放送されたテレビドラマで、映画「コードネーム U.N.C.L.E.」のオリジナル。注93:2014年制作。韓国映画。チソン、チュ・ジフン、イ・グァンス出演。誰も被害者が出ずに金だけ手に入るはずの自作自演保険金詐欺を企み、悲惨な被害を出してしまった友人グループが、のっぴきならない立場に追い込まれていく。イ・ドユン監督。注94:2015制作。韓国映画。イ・ビョンホン、チョ・スンウ出演。政界の汚れ仕事を担ってきたが裏切られ消されそうになるチンピラが、検事と組んで韓国政界最上層部に戦いを挑む。ウ・ミンホ監督。注95:1947年生まれ。日本のお笑い芸人、俳優、映画監督。監督としての代表作は「その男、凶暴につき」(’89)、「ソナチネ」(’93)、「菊次郎の夏」(’99)など。世界的な人気と知名度も高い。注96:1960年生まれ。日本の映画監督。代表作は「殺し屋1」(’01)や「ゼブラーマン」(’04)、「13人の刺客」(’10)など。クエンティン・タランティーノら各国の映画監督に多大な影響を与えている。注97:1961年生まれ。日本の映画監督。代表作は「愛のむきだし」(’08)、「冷たい熱帯魚」(’11)、「地獄でなぜ悪い」(’13)など。海外の映画祭でも数多く受賞している。注98:1910年生まれ。日本の映画監督。映画史上最も重要な映像作家であり、日本が世界に誇る巨匠中の巨匠。代表作は「羅生門」(’50)、「七人の侍」(’54)、「隠し砦の三悪人」(’58)、「用心棒」(’61)、「椿三十郎」(’61)、「影武者」(’80)などなど。スティーブン・スピルバーグやジョージ・ルーカスなど多くの映画監督が影響を受けた。1998年死去。注99:1903年生まれ。日本の映画監督。代表作「東京物語」(’53)は世界各国でたびたび不朽の名作リストの上位にランクされるなど、海外での人気と評価が圧倒的に高い。ヴィム・ヴェンダースやジム・ジャームッシュなど、小津に影響を受けた映画監督も数多い。1963年死去。注100:1898年生まれ。日本の映画監督。「西鶴一代女」(’52)と「雨月物語」(’53)、「山椒大夫」(’54)が3年連続でヴェネチア映画祭で受賞。「雨月物語」はアカデミー賞の衣装部門にもノミネートされた。ジャン=リュック・ゴダールやフランソワ・トリュフォーなど、ヨーロッパの映画監督に影響を与えた。1956年死去。注101:1915年生まれ。日本の映画監督。アカデミー外国語映画賞候補になった「ビルマの竪琴」(’56)を筆頭に、「野火」(’59)や「東京オリンピック」(’65)、「細雪」(’83)などが海外で映画賞を獲得して高い評価を得た。日本では「犬神家の一族」(’76)に始まる金田一耕助シリーズでも有名。2008年死去。注102:1905年生まれ。日本の映画監督。代表作は「めし」(’51)、「浮雲」(’55)、「流れる」(’56)、「女が階段を上る時」(’60)など。女性映画の名手として知られ、ダニエル・シュミットやレオス・カラックスなどヨーロッパの映画監督に影響を与えている。1969年生まれ。注103:1962年生まれ。日本の映画監督。処女作「幻の光」(’95)が海外の映画祭などでも注目され、「誰も知らない」(’04)や「そして父になる」(’13)が国際的にも高い評価を得ている。注104:1940年生まれ。イランの映画監督。「桜桃の味」(’97)でカンヌ映画祭グランプリを受賞。 次ページ >> 今は業界全体が努力をして工夫を凝らさなくてはいけないでしょうね。(なかざわ) 『007/カジノ・ロワイヤル(2006)』CASINO ROYALE (2006) © 2006 DANJAQ, LLC, UNITED ARTISTS CORPORATION AND COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC.. All Rights Reserved. 『007/慰めの報酬』QUANTUM OF SOLACE © 2008 DANJAQ, LLC, UNITED ARTISTS CORPORATION AND COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC.. All Rights Reserved. 『007/スカイフォール 』Skyfall © 2012 Danjaq, LLC, United Artists Corporation, Columbia Pictures Industries, Inc. Skyfall, 007 Gun Logo andrelated James Bond Trademarks © 1962-2013 Danjaq, LLC and United Artists Corporation. Skyfall, 007 and related James Bond Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. All Rights Reserved.

-

COLUMN/コラム2016.04.16

男たちのシネマ愛⑥愛すべき、クレイグ・ボンド。そして、愛すべき洋画の未来。(4)

飯森:さて、ここからはざっくばらんにと申しますか、最終回ですので洋画チャンネルに今後要望することなどを忌憚なく提言としてお聞かせいただければ。もしかすると、あれは出来ない、これも出来ないという話になっちゃうかもしれませんが(笑)。 なかざわ:逆に、今の一般視聴者が洋画チャンネルに求めているものって何でしょうかね? 僕なんか完全にマニアなので少数意見にしかならないと思うんですが。 飯森:よく視聴率って問題になりますよね。恐らく、多くの方が視聴率というものに対してあまり良いイメージを持っていないと思うんですけど。どんなにいい映画を放送しても、視聴率が低いということは見られていないということであり、求められていないということを意味します。逆に、視聴率が取れているというのはニーズが満たされている証拠ですよね。だから、視聴率狙いというのは決して悪いことではない。ただ、視聴率を取れる映画というとほぼ決まっていて、うちの場合ですとアクション映画だけなんですよ。せいぜい遡って’70年代くらいまでの。圧倒的に数字を持っているのはジェイソン・ステイサム(注79)とスティーブン・セガール(注80)の二強。あとはスタローンとかシュワルツェネッガーですね。そういうものさえ放送していれば視聴率は取れてしまいます。チャンネルの収入は視聴率にかかっている部分もかなり大きいので、収益を上げようとするとそういう映画は欠かせない。でも同時に、本当にそれが視聴者が求めているものなの?満足してもらえてるのか?という疑問も頭をもたげてくるわけです。 なかざわ:もっと潜在的なポテンシャルのあるターゲット層もいるかもしれませんよ? 飯森:僕もステイサムはヘアスタイルを真似るぐらいリスペクトしてますから(笑)、ステイサム映画やセガール映画を低級とか低俗とか思う気持ちは微塵もない。むしろ、そういうことを言っては娯楽映画を見下す映画ブルジョワたちには反感を覚えるぐらいで、いつか革命起こして打倒してやるぞと思っている闘争的映画プロレタリアなんですが(笑)、それでもステイサム映画などの視聴率が取れる映画イコールみんなが本当に愛している映画、というわけではないんじゃないの!?とも疑っているんです。おそらく、ステイサムは“安心感”じゃないですかね。美味い店を開拓するのは、不味いリスクもあるし何より億劫ですけど、いつも行くファミレス全国チェーンのメニューなら、どれ頼んでも大ハズレはないだろ、的な発想。 ザ・シネマ編成 飯森盛良「あなたのハートには、何が残りましたか? それではみなさん、また会いましょうね、サヨナラ、サヨナラ、サヨナラ。」 なかざわ:暇つぶしに丁度いいということもある。ザ・シネマさんだと中高年の男性視聴者が多いですよね? だいたい人間ってみんなそうだと思うんですが、年を取ってくると小難しい映画は見たくなくなるんですよ。ただでさえ日常や社会の煩わしさに追われて、仕事だなんだと1日疲れきって家に帰ってテレビをつけたとき、さらに疲れるような映画は御免被りたいと思ってしまう。 飯森:良いこと仰った!それこそが善良なる勤労映画プロレタリアートの心情です!僕も商売柄なかなか本音をカミングアウトしづらいんですが、ここだけの話「勘弁してくれよ…難解なアートフィルムなんて見たくねえよ!」というのが、公人としてでなく私人としての偽らざる本心です(笑)。それに比べたらステイサムは本当に一億倍好きですよ。そういうレベルの奴がやっているチャンネルなんだということで、逆に信頼していただきたい(笑)。 なかざわ:年をとるとそれこそステイサムやセガールのように、勧善懲悪でドンパチがあって、綺麗なオネエちゃんが出てきて、大して実のある中身ではないかもしれないけど、楽しく1時間半ないし2時間を過ごせました。あー面白かった!という映画を求めるようになっていきますよね。 飯森:高校・大学の頃は小難しい映画を見てめんどくさい議論を人に吹っ掛けるのがオシャレで知的でカッコイイと思っていましたし、映画ファンの端くれとして退屈でも我慢して勉強する義務があるとも思っていましたけど、今はとてもじゃないけどそんな余裕はない。あれは良くも悪くも“若さ”でしたね。今や僕はまごうかたなき中年のオッサンですから、ひたすらエンターテインメントを希求切望してやまない。しがない疲れたサラリーマンのこの俺のことを腹の底から楽しませてくれ!と。でも、エンターテインメントだからといって必ずしもステイサムである必要はないんじゃないかとも思ったりもします。様々な選択肢を用意していかねばとは思っています。 なかざわ:視聴率という分かりやすい数字だけを拠り所にして、偏ったジャンルの映画ばかりを提供していくと、どんどんと尻すぼみになっていくと思いますよ。結果的に自分で自分の首を絞めることになってしまう。チャンネルの将来的な展望を考えても、多種多様な選択肢を提示していくことは必要不可欠だと思います。 飯森:まさにそれが深夜帯に放送している「シネマ解放区」(注81)です。未ソフト化映画とか激レア映画とか、いろいろと提供することで尻すぼみを回避しようと努力していて、そこの枠で映画好きな方々とのコミュニケーションはちゃんと取れていると思うんですよ。「ザ・キープ」(注82)をやるといえば大喜びしてくれる人はいますし、野沢那智版「ゴッドファーザー」三部作(注83)も反響が大きかった。でも、そこまで映画が大好きで詳しいわけじゃない、という視聴者の方が、実は圧倒的多数なんです。コア層というのは文字どおりコアですからね、決してマスじゃない。そうしたマス層にザ・シネマを便利に使ってもらおうとすると、現状どうしてもステイサムやセガールだらけになっちゃう。こうした悩みは、どこのチャンネルも抱えていると思いますよ。実に難しい! なかざわ:まさにジレンマですね。理想としては、そういう方々にも幅広い選択肢を認知してもらえればいいんでしょうけど。 注79:1967年生まれ。イギリスの俳優。代表作は「トランスポーター」(’02)シリーズ、「アドレナリン」(’06)、「エクスペンダブルズ」(’10)シリーズなど。注80:1952年生まれ。アメリカの俳優。日本で武道を学んだ親日家としても知られる。代表作は「刑事ニコ/法の死角」(’88)、「沈黙の戦艦」(’92)、「暴走特急」(’95)など。主演作の多くに「沈黙の~」という邦題が付けられる。注81:激レアなお宝映画や懐かしの日本語吹き替え、エロティック映画などを放送するザ・シネマの平日深夜枠。注82:1983年制作。アメリカ映画。東欧の古城に幽閉された悪霊をナチス軍が解放してしまう。熱烈なファンの多い作品だが、現在はソフト化などされていない。完成版に不満を持つマイケル・マン監督の意向だとされる。注83:ニューヨークのマフィア、コルレオーネ・ファミリーの軌跡を描くフランシス・フォード・コッポラ監督作品。「ゴッドファーザー」(’72)、「ゴッドファーザー PARTⅡ」(’74)、「ゴッドファーザー PARTⅢ」(’90)の3本が作られた。声優の野沢那智がアル・パチーノの声を担当した日本語吹替えバージョンが人気。 次ページ >> かつてのように人々がハリウッド映画だからといって興味を持たないような状況になってしまっている。(飯森) 『007/カジノ・ロワイヤル(2006)』CASINO ROYALE (2006) © 2006 DANJAQ, LLC, UNITED ARTISTS CORPORATION AND COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC.. All Rights Reserved. 『007/慰めの報酬』QUANTUM OF SOLACE © 2008 DANJAQ, LLC, UNITED ARTISTS CORPORATION AND COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC.. All Rights Reserved. 『007/スカイフォール 』Skyfall © 2012 Danjaq, LLC, United Artists Corporation, Columbia Pictures Industries, Inc. Skyfall, 007 Gun Logo andrelated James Bond Trademarks © 1962-2013 Danjaq, LLC and United Artists Corporation. Skyfall, 007 and related James Bond Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. All Rights Reserved.

-

COLUMN/コラム2016.04.09

男たちのシネマ愛⑥愛すべき、クレイグ・ボンド。そして、愛すべき洋画の未来。(3)

なかざわ:「キングスマン」と「コードネームU.N.C.L.E.」ですね。どちらも最高に面白かった。なので、「コードネームU.N.C.L.E.」がアメリカでは客が入らなかったというのは理解できない。 飯森:えっ、そうなんですか!? なかざわ:世界興行収入で製作費はペイできたけれど、アメリカ国内だけに限ると完全に不入りだったそうです。去年の暮れにロサンゼルスで、オリジナル版でイリヤ・クリアキン(注55)役をやっていたデヴィッド・マッカラム(注56)にインタビューしたんですけれど、彼は今回のリメイクについて、テレビで予告編を見るまで知らなかったらしいです。 飯森:えー!そんなこと仁義的にあっていいんですか!? なかざわ:そもそも、リメイクの話はかなり以前からあったそうで、一時期はタランティーノ(注57)がリメイク権を持っていたそうなんですけど、その頃は彼の耳にも話は入っていたそうです。まあ、それでも事前に試写で本編を見せてもらって、彼としては昔のテレビ版とはだいぶ違うけれど、これはこれでガイ・リッチー(注58)監督らしさが出ていて良かったとは言っていました。ただ、アメリカでは客が入らなかったので、当初計画されていた続編の話も、恐らく無理だろうねとは言っていましたね。 飯森:はぁ!? 全然アリでしたよね。是非とも続編をお願いしたい。 なかざわ:一番感動したのは「ガラスの部屋」(注59)の主題歌を使ったシーンですよ。今の日本だと恐らく“ヒロシのテーマ曲”(注60)と言ったほうが分かりやすいと思いますけれど。 飯森:あそこ超面白かった! なかざわ:あの「ヒロシです…」の大仰なくらいに甘いカンツォーネ(注61)のバラードをバックに、ハードなアクションが繰り広げられるというセンスの素晴らしさ。鳥肌もんです。 飯森:ハードなんだけどコミカルなシーンでね、笑いがこらえきれませんでしたよ。 なかざわ:そもそもサントラの選曲が凄い。エンニオ・モリコーネ(注62)にステルヴィオ・チプリアーニ(注63)まで使っている。でもって、「ガラスの部屋」の主題歌でしょ? 飯森:もしかしてあの曲って別の映画の主題歌だったんですか? なかざわ:そうです。レイモンド・ラブロック(注64)っていう、‘70年代初頭の日本でルノー・ヴェルレー(注65)やレナード・ホワイティング(注66)なんかと並んで、ティーン女子から熱狂的に愛されたイタリアのイケメン俳優が主演した恋愛映画で、当然ながら日本では大ヒットしました。ペッピーノ・ガリアルディ(注67)が歌った主題歌も、本編ではちょっとしか使われていないものの、こちらも日本では流行しましたね。 飯森:それは知らなかった!でも、ヒロシのテーマとして再浮上して日本なら全員知ってる状態になっていて良かったですよね。おかげで、あれがあのシーンで流れると日本人は爆笑できますから。 なかざわ:確かに(笑)。でもね、日本では当時映画も主題歌もヒットした。イタリアではどうだったか分からないけれど、現地でDVDソフト化されているので無名映画ではないはず。ただし、ペッピーノ・ガリアルディのベスト盤CDには、残念ながらこの曲は入っていない。ということは、彼の代表作とは認められていない。そういう、アメリカやイギリスなどではほぼ知られていないマニアックな名曲を、モリコーネやチプリアーニのイタリア映画音楽と一緒に使っている。それも堂々とフルコーラスで。その着眼点には脱帽します。 飯森:作品としてはアクション・コメディーですよね。 なかざわ:これは完全に’60年代のユーロ・スパイ・アクション、「007」の本流ではなく、当時イタリアやフランスや西ドイツなどで大量生産された亜流映画の路線を継承した作品だと思います。 飯森:でも、そこから換骨奪胎して、決して見た目までチープなB級パチ映画にはならないよう塩梅されていますね。 なかざわ:特に、僕が大好きなイタリア産スパイ映画のディック・マロイ・シリーズ(注68)を彷彿とさせる要素が強かったのはポイント高いですね。やはりイタリアはファッションやアートの国なので、あのシリーズはその辺を全く手抜きしていなくて、すごくお洒落でスタイリッシュだったんですよ。まあ、そういう意味で言うと、アメリカで作られた「007」亜流映画のマット・ヘルム・シリーズ(注69)とか、イギリスのヒュー・ドラモンド・シリーズ(注70)にも通じるものはあるかもしれない。ファッショナブルなアクション・コメディーという点はマット・ヘルム・シリーズも同様ですしね。僕はそういう「007」の二番煎じ的なスパイ映画が昔から大好きなんです。 雑食系映画ライター なかざわひでゆき 飯森:僕も、そこまでじゃないにしても、やはり’90年代の頃に’60年代のレトロおしゃれ映画が再評価されるブームに直撃されてますから、やはり憧れはあります。電撃フリント・シリーズ(注71)や「イタンブール」(注72)、「唇からナイフ」(注73)なんて当時は随分と持て囃されましたが、まぁ僕もその頃に人並み程度には憧れましたね。第1回で対談した「黄金の眼」なんて、この歳になって初見で見ちゃっても二十歳ごろの興奮が蘇ってきます。オシャレな文物に飢えていた若い頃のあの興奮が。 なかざわ:なので、「コードネームU.N.C.L.E.」は本当に嬉しかったですね。’60年代スパイ映画のビジュアルを忠実に再現しつつ、ちゃんと今現在のテクノロジーやスタイルを用いている。ファッションやインテリアも当時に限りなく近い。 飯森:レトロ趣味がたまらなく良いんだけど、服のサイジングなんかはアップデートしていますよね。それこそ、当時の洋服をそのまま今の俳優に着せたらコスプレ感が漂ってしまいますから。きちんと再構築することで、レトロ感が出過ぎないようバランスが考えられています。僕は「キングスマン」もレトロ趣味は薄めながら、「007」パロディ路線という点では一緒の快作だと思うんですよね。あっちも100点満点なほど大好きなんですが、中でも特に、アメリカの田舎のキリスト教原理主義(注74)教会での長回し大乱闘シーンですよ!あそこは数年に一度あるかないかの痛快さだったなぁ!お説教というかヘイトスピーチを差別用語たっぷり使いながら牧師レイシストがぶっていて、「ユダヤ人も黒人もゲイも中絶した女もみんな地獄に堕ちろ!」などとガナりたてている。当然我々アジア人もってことでしょ?信者どもも興奮して「そうだそうだ、ハレルヤー!」とヤンヤヤンヤやってるところに、ブリティッシュ・スーツとレジメンタル・タイでビシっと決めた英国スパイの文明人コリン・ファースが一人紛れ込んでいて、そんな連中を見て汚トイレのはみ出し下痢便か終電のフレッシュ・ゲロでも見るような顔をしながら、「聞くにたえんな!」という感じでやおら席を立つ。隣の席をどこうとしない狂信者のババアに「私はカソリックで、近頃はユダヤ系黒人の同性の恋人とのセックスを楽しんでいるのだよ。ちなみに彼は中絶医でもあってね。それではマダム、失礼しますよ。グッドアフタヌーン!」とか上品なイギリス英語で最高の捨て台詞を吐いて立ち去ろうとする。ババアが「この悪魔教徒め〜!」と詰め寄ってからは、コリン・ファースが狂信者どもをバッタバッタと殺して殺して殺しまくる!まぁ、見ていて大爆笑かつ胸のすく痛快さでね、「おっしゃ〜!こいつらみんなブチ殺せ!!」って溜飲下がりまくり! なかざわ:すごくシニカルなコメディーとして楽しめますよね。 飯森:ほとんどブラックですよ。下衆なユーモア・センスはさすがマシュー・ヴォーン監督(注75)だなと思いました。 なかざわ:やはり基本は「キック・アス」シリーズ(注76)と同じですよね。 飯森:この2作品が相次いで同時期に登場した理由は、もはやかつての「007」のような正統派スパイ映画はパロディーの対象になるような時代だということだと思うんです。そのような状況下で、本家本元としてはどうすべきなのか。その問に対する100点満点の真摯な解答が「スカイフォール」なんだろうと思います。そして、「キングスマン」や「コードネームU.N.C.L.E.」に続いて公開された「スペクター」が、今度はそれらと同じことに本気で取り組んでいる。つまり、パロディーではなく真面目に荒唐無稽をやっている。その辺が興味深いと思いますね。 なかざわ:でも振り返ってみると、「ドクター・ノオ」(注77)に始まる初期「007」が作り出した’60年代スパイ映画ブームの最中に、アメリカでも先ほど述べたマット・ヘルム・シリーズや電撃フリント・シリーズのような柳の下のドジョウが続々と作られたわけですが、それらの作品も結局は「007」のパロディーなんですよね。要は、「007」の荒唐無稽な部分を思い切りデフォルメしてカリカチュアして、徹底的にエンターテインメント方向に振り切っている。そう考えると、「007」以外で「007」のようなことをやろうとすると、パロディーにするしかないのかもしれません。パロディー的な要素を排して大真面目にスパイを描こうとすると、それこそジョン・ル・カレ(注78)みたいにならざるを得ない。なので、「007」シリーズというのは、なかなか真似のできない唯一無二の存在と言えるかもしれません。 飯森:いずれにしても、こうしたスパイ映画が立て続けに量産される時代というのは、’60年代以降久しくなかったように思います。まだまだ今後も出てきそうですし、楽しみですよね。 なかざわ:スパイ映画ファンとしては素直に嬉しいです。 注55:オリジナルのテレビ版「0011 ナポレオン・ソロ」および映画「コードネームU.N.C.L.E.」に出てくるソ連スパイ。注56:1933年生まれ。イギリスの俳優。映画「大脱走」(’63)などで注目され、ドラマ「0011 ナポレオン・ソロ」(‘64~’68)で大ブレイク。毎週大型トラック1台分のファンレターが届いたと言われる。現在は人気ドラマ「NCIS~ネイビー犯罪捜査班」(‘03~)に出演中。注57:クエンティン・タランティーノ。1963年生まれ。アメリカの映画監督。注58:1968年生まれ。イギリスの映画監督。「ロック、ストック&トゥー・スモーキング・バレルズ」(’98)や「スナッチ」(’00)で注目され、「シャーロック・ホームズ」(’09)シリーズを大ヒットさせた。マドンナの元夫としても知られる。注59:1969年制作。イタリア映画。孤独な美青年と大学生カップルの三角関係を描く。セルジオ・カポーニャ監督。注60:お笑い芸人ヒロシが自身のネタのBGMに使用して有名になった。注61:イタリアの流行歌の呼称注62:1928年生まれ。イタリアの映画音楽作曲家。「荒野の用心棒」(’64)を皮切りにマカロニ・ウエスタンの音楽で有名になり、ハリウッドをはじめ世界各国の映画に音楽スコアを提供。’07年にアカデミー名誉賞を、「ヘイトフル・エイト」(’16)でアカデミー作曲賞を獲得。注63:1937年生まれ。イタリアの映画音楽作曲家。マカロニ・ウエスタンからホラー、アクション、ラブロマンスまで幅広いジャンルの映画を手がけ、’60~’70年代に引っ張りだこだった。代表作「ベニスの愛」(’70)は日本を含む世界中のアーティストにカバーされている。注64:1950年生まれ。イタリアの俳優。主演作「ガラスの部屋」が日本で大ヒットし、アイドル俳優として熱狂的なファンを獲得した。父親がイギリスであるため英語にも堪能で、「屋根の上のバイオリン弾き」(’71)にも出演。注65:1945年生まれ。フランスの俳優。「個人教授」(’68)で年上の女性と恋に落ちる美少年を演じ、特に日本で大ブレイク。「愛ふたたび」(’71)などの日本映画にも主演した。注66:1950年生まれ。イギリスの俳優。「ロミオとジュリエット」(’68)のロミオ役で注目され、中でも日本では若い女性から圧倒的な支持を得た。注67:1940年生まれ。イタリアの歌手。’60年代からイタリア国内で数多くのヒット曲をリリース。日本では「ガラスの部屋」がオリコン・チャートで上位に入るヒットとなった。注68:コードネーム077のCIAスパイ、ディック・マロイ(リチャード・ハリソン)を主人公にしたイタリア産スパイ映画シリーズ。「077/地獄のカクテル」(’65)、「077/連続危機」(’65)、「077/地獄の挑戦状」(’66)の3本が作られている。注69:表向きは女たらしのファッション・フォトグラファーの凄腕スパイ、マット・ヘルム(ディーン・マーティン)の活躍を描く。「サイレンサー/沈黙部隊」(’66)、「サイレンサー第2弾/殺人部隊」(’66)など通算4本が作られた。注70:ダンディな保険調査員ヒュー・ドラモンド(リチャード・ジョンソン)が国際的犯罪者の陰謀を阻止する。「キッスは殺しのサイン」(’66)と「電撃!スパイ作戦」(’69)の2本が作られた。注71:女好きの遊び人スパイ、デレク・フリント(ジェームズ・コバーン)が国際犯罪組織を相手に戦う。「電撃フリントGO!GO作戦」(’66)と「電撃フリント・アタック作戦」(’67)の2本が作られた。注72:1966年制作。アメリカ映画。シルヴァ・コシナ、ホルスト・ブッフホルツ主演。トルコのチンピラがCIA美人エージェントとコンビを凸凹組んで行方不明の原子物理学者の行方を探す。アントニオ・イサシ監督。注73:1966年制作。イギリス映画。ミケランジェロ・アントニオーニのミューズであったモニカ・ヴィッティが、アントニオーニ映画とは正反対のお軽い「007」二番煎じスパイ映画で、謎の淑女スパイ、モデスティ・ブレイズ役をお洒落かつキュートに好演。ジョセフ・ロージー監督。注74:聖書に記されている内容を真実として絶対視し、進化論や中絶などを一切認めないキリスト教徒のこと。注75:1971年生まれ。イギリスの映画監督。「キック・アス」(’10)の大成功で脚光を浴び、「X-MEN: ファースト・ジェネレーション」(’11)などをヒットさせている。注76:ひ弱なオタク少年が覆面スーパーヒーローとして活躍する。「キック・アス」と「キック・アス/ジャスティス・フォーエバー」(’13)の2本が作られている。注77:1962年制作。イギリス・アメリカ映画。「007」シリーズの記念すべき1作目。テレンス・ヤング監督。注78:1931年生まれ。イギリスの作家。スパイ小説の大家として知られ、「寒い国から帰ってきたスパイ」、「ロシア・ハウス」、「ナイロビの蜂」などの代表作はいずれも映画化されている。 次ページ >> エンターテインメントだからといって、必ずしもジェイソン・ステイサムである必要はない(飯森) 『007/カジノ・ロワイヤル(2006)』CASINO ROYALE (2006) © 2006 DANJAQ, LLC, UNITED ARTISTS CORPORATION AND COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC.. All Rights Reserved. 『007/慰めの報酬』QUANTUM OF SOLACE © 2008 DANJAQ, LLC, UNITED ARTISTS CORPORATION AND COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC.. All Rights Reserved. 『007/スカイフォール 』Skyfall © 2012 Danjaq, LLC, United Artists Corporation, Columbia Pictures Industries, Inc. Skyfall, 007 Gun Logo andrelated James Bond Trademarks © 1962-2013 Danjaq, LLC and United Artists Corporation. Skyfall, 007 and related James Bond Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. All Rights Reserved.

-

COLUMN/コラム2016.04.06

男たちのシネマ愛⑥愛すべき、クレイグ・ボンド。そして、愛すべき洋画の未来。(2)

飯森:ティモシー・ダルトン(注26)以降は新作が出るたんびにリアルタイムで追いかけてもきましたが、実は僕がちゃんと積極的に「007」シリーズを見るようになったのは、恥ずかしながらだいぶ遅れて’90年代の半ばなんです。確か’94年だったと思うんですが、「STUDIO VOICE」(注27)という雑誌で’60年代のお洒落でキュートな女の子を回顧する特集が組まれまして、その中の見開きページで往年のボンドガールたちが紹介されていたんです。ショーン・コネリー時代の。要は、昔のボンドガール(注28)はレトロなキューティーの見本であると。そこで初めて「007」シリーズに積極的・肯定的に興味を持ったんです。アクションとしてではなくボンドガールのダサ可愛さが入口だったわけです。なので、邪道ですよね。王道のファンからは怒られてしまうかもしれません。 なかざわ:いや、それは全然アリですよ。僕だって「007」シリーズを好きな理由ってボンドガールですから(笑)。そして、ダニエル・クレイグ版「007」シリーズで一番物足りなさを感じるのもボンドガールなんです。「慰めの報酬」のオルガ・キュリレンコ(注29)とか大好きですけれど、全体的に見渡すと地味じゃないですか。特に「スペクター」のレア・セドゥ(注30)は見終わっても顔が思い出せないくらいでしたし。かえって出番が10分そこらのモニカ・ベルッチ(注31)の方が目立っていた。 飯森:その発言はレア・セドゥ崇拝者の僕としては聞き捨てなりませんねえ(笑)。まぁ、女の趣味論争ほど勝者なき不毛な議論もないからやめとくとして、いや、確かに仰ることは分かりますよ。エヴァ・グリーン(注32)がボンドの運命の人だと言われてもピンと来ない。そんなに深く心が結びついてるように描かれてたっけ?ずいぶんと唐突ですな!と。オルガ・キュリレンコだってあまりボンドと絡まないでしょ?っていうか絡み、つまりセックスが一回も無い。ボンド映画が清く正しい男女交際って、なんだそれ?と。お前はランボーと違ってヤリチンが売りだろ、とかね。この2人は女優として普段は大好物なだけに、もうちょっと扱いを印象的にしてあげてほしかったですよね。ただ、「スカイフォール」はボンドガールがジュディ・デンチ(注33)でしょ?あれにはやられました!これはもう反則としか言いようがない!女の趣味論争に決して発展しようがない。誰しも認めざるをえない。こんな裏技的なボンドガールの解釈があっていいものかと。歴代最高(齢)のボンドガールですよ(笑)。 なかざわ:ロッテ・レーニャ(注34)という人もいましたが(笑)、ジュディ・デンチはなんたってM(注35)ですからね。 飯森:そういう面でも「スカイフォール」は凄い!まあ、賛否両論あるみたいですけれどね。あんなの「007」じゃないという声もありますし。かえって「スペクター」が最高だという意見もあります。でも、やっぱり僕にとっては「スカイフォール」なんですよ。まさかボンドガールで泣かされるとは思いませんでしたし。まあ、途中で殺されちゃう方の、普通に若いきれいどころのボンドガールは全然目立ってなくて気の毒でしたけどね。ああいうポジションの人ってよくいますよね。出てきてすぐに金粉塗ったくられて殺されちゃうとか(笑)。 なかざわ:「007/ゴールドフィンガー」(注36)のシャーリー・イートン(注37)ですね。ボンドガールにもメインとサブがいますから。だいたいサブは殺されるか悪役か。悪役ボンドガールといえば、キャロライン・マンロー(注38)とかファムケ・ヤンセン(注39)とか大好きです。 飯森:どちらも人を殺してると感じて濡れてくるという。漫画チックですよね。 なかざわ:それはそうですね。その究極が、番外編だけれど「ネバー・セイ・ネバー・アゲイン」(注40)のバーバラ・カレラ(注41)。あれは最高だった! 飯森:シンドバッドみたいな衣装で出てきて。 なかざわ:しかも最後は爆死ですから(笑)。 飯森:そういう意味では、地に足のついているダニエル・クレイグ版ボンドガールというのは、確かに地味といえば地味ですよね。リアルな女性の延長線上にいるキャラクターですから。 なかざわ:まあ、それがダニエル・クレイグ版「007」シリーズのカラーですよね。 飯森:この、地に足がいている、というのは一事が万事に言えることで、悪の組織がお洒落なラウンジ系インテリアの秘密基地にいて派手な揃いのユニフォーム着てたりとか、Q(注42)の秘密兵器めかしたものも出てこないじゃないですか。 なかざわ:確かに発明品は出てくるけれど、みんなが連想する「007」シリーズのガジェットではない。現実的なんですよね。 飯森:そうなんですよ。僕はロジャー・ムーア時代なんかの荒唐無稽な秘密兵器に萎えを感じていたので、こういう姿勢もとても心地よかったです。 なかざわ:なるほど。逆に僕は荒唐無稽な秘密兵器が大好きなんですけれどね(笑)。 飯森:あとはスーツですよ。「007」というと新作が公開されるたびに男性ファッション誌で特集が組まれますよね。何十万円もする高級スーツ着た公務員スパイなんて現実にはいないだろと思いますが、ボンドのスーツスタイルはメンズファッション的に昔からサラリーマンのお手本だった。でも、例えばピアース・ブロスナン(注43)のクラシコイタリア(注44)のコンサバすぎるスーツなんて、ギャグすれすれじゃないですか。それこそ「キングスマン」ですよ。あっちはサヴィル・ロウ(注45)の方でしたが。どっちにしても今の時代だとコスプレ感が出ちゃう。その点、トム・フォード(注46)のモード系スーツをスタイリッシュに着こなすダニエル・クレイグは、まさしく今のスパイ。そういう点でも新しかったと思いますね。 なかざわ:それまでのボンド・ファッションは前時代的過ぎるというか、一種のファンタジーですね。 飯森:そういうところも僕はクレイグ・ボンドが大好きで、中でも「スカイフォール」は最高だと思っています。「カジノ・ロワイヤル」も「慰めの報酬」も、言ってみれば「スカイフォール」でイクための前戯です。この作品で真の「007」になるわけじゃないですか。「カジノ・ロワイヤル」では当初「007」ですらなかったですから。 なかざわ:ここで一旦、シリーズがリセットされていますからね。 飯森:なのでファッション的にも最初はアロハ着たド汚いチンピラみたいな姿で出てくるんですよね。ガンバレル・シークェンス(注47)でのスーツ姿は、タイトなトム・フォードのシルエットとは真逆の、オーバーサイズで見苦しいダボダボ・ヨレヨレ汚スーツ姿。しかも場所が薄汚い便所なんですよ、ションベンが足元に跳ねてるような。もう、見るからに三下の鉄砲玉なんです。「カジノ・ロワイヤル」のラストでようやくスーツの似合う男にはなれた。でも、このラストシーンではピアース・ブロスナンと同じブランド、イタリアのブリオーニ(注48)の物を着てるんですよね。スリーピースのまぁ大時代な代物を。だから今見ると若干クレイグ・ボンドらしからぬ違和感がある。タイトなトム・フォード スタイルになるのは次の「慰めの報酬」からで、そこからさらに紆余曲折を経て、「スカイフォール」のラストで真の「007」の新たな始まりが描かれるわけです。それまでは過去のお馴染みのストーリーを脱構築するような試みがなされていましたけれど、そのプロセスが完全にここで完了して、いつもの「007」が始まりますよ、というのが「スカイフォール」のエピローグでした。なので、「スペクター」は驚くぐらい昔の「007」っぽくなっていましたよね。 なかざわ:まあ、確かにそうかもしれません。 飯森:なかざわさんが仰るように、決して明るくはない。でも秘密兵器はバンバン出てきますし。 なかざわ:列車での格闘シーンなどはまさに「ロシアより愛をこめて」(注49)へのオマージュでしたね。 飯森:そしてついにスペクターを出してきましたからね。とんでもない悪事を働いて金儲けをする多国籍企業という荒唐無稽な敵の登場です。悪の組織のユニフォームもオシャレ秘密基地もちゃんと出てくる。それまでのリアリズムから一気に突き抜けました。でも、これが本来の「007」シリーズの持ち味であって、それまでの3本が例外的なポジションにあった。そう考えると、僕の好きなクレイグ・ボンドというのが特別な存在だったんだなと思います。そして、「スペクター」では元の路線へ戻ろうとしているわけですね。 なかざわ:そこが僕にはちょっと中途半端に思えたのかもしれません。冒頭のメキシコでのアクションは文句なしに素晴らしかったですけれど。 飯森:でもファッションも今回は特に良かったと思いますよ。砂漠で車を待っているシーンのダニエル・クレイグとレア・セドゥの服装がまた実にオーセンティックなリゾート・スタイルでカッコいいのなんの! ボンドの着ているベージュのコットン・サマー・スーツといい、レア・セドゥの白いバギー・パンツといい。 なかざわ:レトロなスタイリッシュさですね。 飯森:「カサブランカ」(注50)みたい。でも、ちゃんと2015年仕様にアップデートされている。今回あのハイウエストのバギー・パンツはいてる時のレア・セドゥのケツときたら、おおおー!という。それまでのダニエル・クレイグ版ボンドガールって、みんな華奢で線が細かったじゃないですか、ジュディ・デンチは別として(笑)。エヴァ・グリーンもオルガ・キュリレンコもよく脱いでる女優さんだから、実は美巨乳だって知ってますけど、少なくとも服を着た状態の印象としてはスレンダー。そこへくると「スペクター」はレア・セドゥもモニカ・ベルッチも豊満でグラマラス。これぞまさにオレ好み!もともとボンドガールってそういうもんじゃないですか。ウルスラ・アンドレス(注51)も、オナー・ブラックマン(注52)も、クロディーヌ・オージェ(注53)も、そして我らが浜美枝(注54)も。グラビアアイドル的な肉体の持ち主が多いですよね。男性客を意識するわけですから、女性に受けるような細身の人よりは、男好きのする肉感的な体つきの人の方がボンドガールには相応しい。今回の2人はまさにドンピシャですよ! なかざわ:モニカ・ベルッチなんてエロの塊ですもんね。フェロモンがダダ漏れというか。まさにエロスの化身。 飯森:僕は熟女趣味は無いんで「マレーナ」の頃ならともかく今だとやっぱりレア・セドゥなんだよな。それまでの映画でもバンバン脱いでいるし、かなり際どいヌード写真まで平気で撮らせている人で、名門の超お嬢様だからか我々平民に施しを惜しまないところが最大級の感謝と尊敬に値する。まぁモニカ・ベルッチも出し惜しみなんてしたためしがない人ですが(笑)。そんなわけで、ダニエル・クレイグ版「007」シリーズは超最高!というのが結論です。さあ、これでノルマは達成したぞ!で、せっかくなので、あちらの話もしましょうか? 注26:1946年生まれ。イギリスの俳優。1987年の『007/リビング・デイライツ』と1989年の『007/消されたライセンス』で4代目ジェームズ・ボンドを務めた。注27:日本の高級カルチャー雑誌。1976年に創刊され、ハイセンスな誌面作りと知的な特集記事で人気を集めたが、2009年に休刊。2015年に復活している。注28:「007」シリーズに登場するヒロインたちの呼称。注29:1979年生まれ。ウクライナ出身の女優。「007/慰めの報酬」(’08)でブレイクし、以降も「オブリビオン」(’12)や「スパイ・レジェンド」(’14)などで活躍。注30:1985年生まれ。フランスの女優。ハリウッド進出作「イングロリアス・バスターズ」(’09)で脚光を浴び、「アデル、ブルーは熱い色」(’13)の演技で高い評価を得た。注31:1964年生まれ、イタリアの女優。世界的なトップ・モデルから女優へ転身。「ドーベルマン」(’97)や「マレーナ」(’00)で絶賛され、「マトリックス・リローデッド」(’03)などハリウッド映画への出演も多い。注32:1980年生まれ。フランスの女優。母親は往年の名女優マルレーヌ・ジョベール。「キングダム・オブ・ヘブン」(’05)で注目される。そのほか、「ダーク・シャドウ」(’12)や「シン・シティ 復讐の女神」(’14)などに出演。注33:1934年生まれ。イギリスの女優。若い頃は主に舞台の大物女優として活躍。’80年代から映画にも本格進出し、「Queen Victoria 至上の恋」(’97)で初めてアカデミー主演女優賞にノミネート。「恋におちたシェイクスピア」(’99)で同助演女優賞を獲得し、以降もたびたびオスカー候補となっている。注34:1898年生まれ、オーストリア出身の歌手。若かりし頃、第一次大戦後のナチス独裁前まで、ドイツが民主的で華やかだったワイマール時代に活躍し、“名花”と呼ばれた。65歳の時「007/ロシアより愛をこめて」(’63)に悪役として出演。注35:ジェームズ・ボンドの上司でMI6の局長。もともとは男性の設定だったが、「007/ゴールデンアイ」(’95)以降、7作に渡って女優ジュディ・デンチが演じた。注36:1964年制作。イギリス・アメリカ映画。大富豪ゴールドフィンガーの陰謀にジェームズ・ボンドが立ち向かう。ショーン・コネリー主演、ガイ・ハミルトン監督。注37:1936年生まれ。イギリスの女優。「007/ゴールドフィンガー」で脚光を浴び、以降は「姿なき殺人者」(’65)や「女奴隷の復讐」(’68)などB級映画で活躍。注38:1950年生まれ。イギリスの女優。「ドラキュラ’72」(’72)や「地底王国」(’76)などB級娯楽映画のセクシー女優として熱狂的なファンを獲得し、「007/私を愛したスパイ」(’77)の悪役ボンドガールを務めた。以降も「スタークラッシュ」(’78)や「マニアック」(’80)などのカルト映画で人気に。注39:1964年生まれ。オランダ出身の女優。アメリカへ留学して女優に。「007/ゴールデンアイ」の悪役ボンドガールでブレイクし、「X-メン」(’00)シリーズや「96時間」(’08)シリーズなどで活躍している。注40:1983年制作。アメリカ映画。初代ボンド俳優ショーン・コネリーを主演に、本家「007」シリーズとは別の制作会社が作った番外編的な「007」映画。アーヴィン・カーシュナー監督。注41:1951年生まれ。アメリカの女優。「ドクター・モローの島」(’77)の豹女役で注目され、「ネバー・セイ・ネバー・アゲイン」の悪女ファティマ役でゴールデン・グローブ賞候補に。エキゾチックな顔立ちのセクシー女優として根強い人気を持つ。注42:MI6内でスパイ用秘密兵器の開発を指揮している“発明オジサン”。数々の珍発明を生み、長年デスモンド・リュウェリンが演じてきたが、「スカイフォール」でベン・ウィショーが起用され、ダニエル・クレイグとの絡みが一部の熱心な女性ファンたちを喜ばせた。注43:1953年生まれ。アイルランドの俳優。「007/ゴールデンアイ」(’95)で5代目ジェームズ・ボンドに起用され、「007/ダイ・アナザー・デイ」(’02)まで4作品にわたって務めた。注44:クラッシックなイタリアン・スーツ・スタイルのこと。英国のトラディショナルなスタイルにイタリアならではの軽さと華やかさが加わる。注45:ロンドン中心部にある有名なファッション・ストリート。英国トラディショナル・スタイルの高級仕立服店が数多く並び、日本の「背広」の語源だという説もある。注46:1961年生まれ。イギリスのファッション・デザイナー。ビヨンセやウィル・スミス、ヒュー・ジャックマン、ジェニファー・ロペスなどハリウッド・セレブにもファンが多い。映画監督としても知られる。注47:「007」 シリーズの冒頭に必ず出てくる、銃口からタキシード姿のボンドを覗き、狙いを定めたところで逆にボンドに撃たれ、銃口からの視点が血に染まりヨロヨロと揺れながら倒れていく、という表現のシーン。注48:1945年にローマで創業したクリシコ・イタリアの代表的ブランド。仕立てより“世界最高の既製服”としての名声が高い。注49:1963年制作。イギリス・アメリカ映画。ジェームズ・ボンドが秘密組織スペクターに命を狙われる。ショーン・コネリー主演、テレンス・ヤング監督。注50:1942年制作。アメリカ映画。モロッコのカサブランカを舞台に、運命に翻弄される男女の切ない愛を描く。古典的なお洒落映画としても有名。ハンフリー・ボガード主演、マイケル・カーティス監督。注51:1936年生まれ。スイス出身の女優。「007/ドクター・ノオ」(’62)で初代ボンドガールに起用され、そのグラマラスな肉体で大ブレイク。「炎の女」(’65)や「カトマンズの男」(’65)、「レッド・サン」(’71)など、世界各国の映画で活躍した。注52:1925年生まれ。イギリスの女優。テレビドラマ「おしゃれ(秘)探偵」(‘62~’64)の黒いレザースーツに身を包んだ女探偵キャシー役で人気を博し、「007/ゴールドフィンガー」のボンドガールとしてブレイク。近年も「ブリジット・ジョーンズの日記」(’01)や「ロンドンゾンビ紀行」(’12)などで元気な姿を見せている。注53:1942年生まれ。フランスの女優。「007/サンダーボール作戦」(’65)のボンドガールで世界的な注目を集め、以降も「トリプルクロス」(’66)や「エスカレーション」(’68)、「フリック・ストーリー」(’75)などヨーロッパの人気女優として活躍。注54:1943年生まれ。日本の女優。東宝映画の活発な若手女優としてクレイジー・キャッツなどの映画でヒロイン役を務め、「007は二度死ぬ」(’07)のボンドガールに起用された。テレビの司会者としても人気に。 次ページ >> 僕は「007」の二番煎じ的なスパイ映画が昔から大好きなんです。(なかざわ) 『007/カジノ・ロワイヤル(2006)』CASINO ROYALE (2006) © 2006 DANJAQ, LLC, UNITED ARTISTS CORPORATION AND COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC.. All Rights Reserved. 『007/慰めの報酬』QUANTUM OF SOLACE © 2008 DANJAQ, LLC, UNITED ARTISTS CORPORATION AND COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC.. All Rights Reserved. 『007/スカイフォール 』Skyfall © 2012 Danjaq, LLC, United Artists Corporation, Columbia Pictures Industries, Inc. Skyfall, 007 Gun Logo andrelated James Bond Trademarks © 1962-2013 Danjaq, LLC and United Artists Corporation. Skyfall, 007 and related James Bond Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. All Rights Reserved.

-

COLUMN/コラム2016.04.02

男たちのシネマ愛⑥愛すべき、クレイグ・ボンド。そして、愛すべき洋画の未来。(1)

なかざわ:泣いても笑っても今回が最終回の対談となるのですが、テーマはダニエル・クレイグ(注1)版「007」シリーズ(注2)ですね。 飯森:これが非常に難しい。なにしろメジャー中のどメジャー・タイトルなので、おのずと我々が語ることのできる内容も限られてきますから。「んなこたぁお前ごときに言われなくても知っとるわ!」と(笑)。 なかざわ:熱狂的なマニアが多いですから、下手な事を言うと炎上しかねない(笑)。 飯森:だから、というわけでもありませんが、今回は前半「007」をアッサリと、後半を洋画チャンネルの今後の展望と、2つのテーマで対談を進めていきたいと思います。 なかざわ:それは最終回に相応しいですね。 飯森:で、ダニエル・クレイグなんですけれど、これは恐らく僕だけじゃないと思うんですが、最初彼が新しいジェームズ・ボンドをやるって聞いて「え? この人が?」と思いましたよね?でも始まってみると全然アリだった。中でも「007/スカイフォール」(注3)は個人的にはシリーズ最高傑作と思えるくらいに良かった! なかざわ:ボンド役って新しい役者が起用されるたびに必ず何か言われますけれど、結局蓋を開けてみると、どのボンドもちゃんと成立しているんですよね。それはダニエル・クレイグも同様だと思います。僕は原作を読んだことがないので、小説版とのイメージの比較はできませんけれど、子供の頃から映画館やテレビで親しんできたファンとしては、確かに最初は疑問を感じましたよ。そもそも当時の知名度は低かったし、それ以前の仕事もアート系の映画が多かった。ボンド役には渋すぎなんじゃね?とは思いました。ただ、何代にもわたるボンド俳優の変遷を見てきたので、受け入れる準備はありましたし、実際に見たら十分良かった。ただ、これは彼の役者としての個性もあってのことなんでしょうけれど、シリーズの方向性もガラリと変わりましたよね? ダニエル・クレイグ版「007」シリーズには、従来のような軽さとか柔らかさがない。 飯森:ですね。硬派で暗い、と言い切ってしまってもいいでしょう。好みはバックリ分かれた。 なかざわ:そこが僕自身の好みとはちょっと違ったかもしれない。確かに「007/慰めの報酬」(注4)も「007/スカイフォール」も面白かった。特に「スカイフォール」は素晴らしい。ただ、こないだの「007/スペクター」(注5)辺りでそろそろ限界かなとも思っちゃったんですよね。「キングスマン」(注6)と「コードネームU.N.C.L.E.」(注7)を見た後だったこともあって。’60年代スパイ映画ファンとしては、やっぱりあのノリが恋しいんですよ。 飯森:これはやばい! 話が思い切り脱線しそうですぞ(笑)。僕もあの2つは大好きなんですよ。とりあえず、この2作品については後回しにしませんか? なかざわ:了解しました(笑)。いずれにせよ「スカイフォール」はダニエル・クレイグ版「007」映画の頂点だったようには思います。 飯森:僕はロジャー・ムーア(注8)世代なんですよ。小学生の頃テレビで盛んにロジャー・ムーアをやってて子供ながらに見ていた。後にある理由からショーン・コネリー(注9)版に夢中になるんですが、ただ、当時リアルタイムでは残念ながらロジャー・ムーアの「007」シリーズの魅力に気づけなかったんです。まず最大の問題が、ロジャー・ムーアって省エネルック(注10)みたいのを着てたでしょ?あれははっきり言って子供の目にも深刻なダサさだった!「007」からファッションの魅力を抜くと、けっこうな致命傷になる。それより何より、その頃の僕は「ランボー」(注11)や「コマンドー」(注12)に夢中になっていて、小学校のロッカーにBB弾のトイガンを数丁隠し持っていたような凶器準備集合罪スレスレのイヤな映画小僧でしたから、「007」シリーズにはアクションとして物足りなさを感じていたんですよね。だってロジャー・ムーアってスタローン(注13)より弱そうじゃないですか。一方がムキムキの裸でM60(注14)を腰ダメで撃ちまくったりRPG-7(注15)をブっ放している時に、もう一方はタキシード着ていまだにワルサーPPK(注16)でパチパチ撃っている。軍用の分隊支援マシンガンや対戦車ロケットランチャーに対し、戦前の警官用ポケット拳銃ですからね、地味感は否めない。お話的にも、MI6(注17)に所属する殺人ライセンスを持った英国諜報部員が、人類を抹殺して選ばれし少数者だけで海底都市を築こうとか宇宙移民しようとか、荒唐無稽にもほどがある大陰謀を企む悪の秘密結社を、女をコマしながら片手間で倒し、ラストは大英帝国に栄光あれ!ついでにオマケで女ともう一発!! みたいなストーリーは、元米軍特殊部隊のヒーローがソ連軍をバっタバっタとやっつけて捕虜を奪還する、というようなレーガン政権時代の空気を反映した映画がウケてた頃には、浮いちゃってたと思うんですよ。タキシードでめかしこんで女のケツ追っかけてソ連の女まで喰っちゃいやがってコノ、冷戦ナメんな!と(笑)。あと、全体的に良くも悪くも漫画チックなシリーズでしたんで、漫画やアニメを今まさに卒業してきたばっかりで大人の実写映画のリアリズムに飢えていた年頃にとっては、たまたま喰い合わせが悪かったという、タイミングの問題もあった。まさしく海底都市とか宇宙移民とか。それはアニメでさんざっぱら見てたよと。それと敵キャラもえらく漫画チックでね、ジョーズ(注18)とか。 なかざわ:ロジャー・ムーア版ボンドってのがこれまた随分と軽いですからね。 飯森:そこなんですよね。悪役を殺すたんびに要らん軽口たたいたりするんですよ。“英国紳士のユーモア”とかそんな上等なものじゃなくて「いま上手いこと言った!」的なしょうもない捨て台詞を。そんなことランボーだったら絶対言いませんって!まぁメイトリックス(注19)は割とよく言うんですけどね(笑)。しかも、吹き替えが広川太一郎(注20)さんだったりするからマックスでチャラい(笑)。チャっら〜!へっちゃらー♪ってな印象ですよ。チャラいというかフザけてるのか!?と。もちろんフザけてるに決まってる。ジャンル的にそもそもアクション・コメディー路線になっていたので、フザけてて当然、正解なんですけどね。 なかざわ:ロジャー・ムーア版ボンドの魅力というのは、すなわち’70年代におけるディスコ&フリーセックス(注21)の雰囲気だと思うんですよ。キラキラしていてケバケバしくて、エレガントで華やかで軽い。そういうところが僕は逆に好きなんですけれどね。 飯森:そう。あれはアクションではなく“色気”を楽しむための映画だったんですよね。そのことに大人になってから気づいた。逆に「ランボー」や「コマンドー」には色気なんて一切無い。ランボーはコー・バオ(注22)に指一本触れないし、コーがまた全くエロくない貧相な身体つきなんですよね。服もブラックパジャマで全然そそられないし。しかも川船の会話で判明した通り、ランボーは案の定パーティーではまるでモテない“リア終”だった。プロムとかでは異性相手に上手いこと言える、タキシードの似合うニヤけたジェームズ・ボンドみたいな野郎に女を全部総取りされてたのでしょう。さぞや長く苦しい童貞生活だったろうとシンパシーを禁じえません。一方のレイ・ドーン・チョン(注23)の方は超エロい身体しててその上スッチーだけれども、シュワ(注16)はベネット(注24)を殺すのに夢中で目もくれない。どっちの映画にも色気のかけらもない。小学生にそうした“色気”は解らないから、当時はひたすらロジャー・ムーアはチャラく見えて、やっぱりアクション見るならスタローンやシュワルツェネッガーだったんです。まして中学生の頃には「ダイ・ハード」(注25)が出てきちゃいましたから、もはや「ランボー」や「コマンドー」ですら、「なに鍛えたのを見せようとして、わざわざ裸になって戦ってんの?(笑)」と嘘っぽく見えるほど、アクションがリアルになってしまった。なので、かえってダニエル・クレイグ版のこのリアル路線、暗さとか渋さが、僕は個人的に本当に心から大好きなんですよ。このリアリズムこそ、僕が長年「007」に求めていたものだったんです! 注1:1968年生まれ。イギリスの俳優。’06年以降、6代目ジェームズ・ボンド俳優として活躍。「007」シリーズ以外では、「エリザベス」(’98)や「ロード・トゥ・パーディション」(’02)などに出演している。注2:「007/ドクター・ノオ」(’62)以降、現在までに通算24本作られているスパイ映画。’60年代の世界的なスパイ映画ブームの起爆剤となり、映画のみならずテレビドラマでも数多くの亜流作品を生み出した。注3:2012年制作。イギリス・アメリカ映画。NATOのスパイ情報が盗まれた上に英国諜報部の本部が爆破され、ジェームズ・ボンドが窮地に陥る。サム・メンデス監督。注4:2008年制作。イギリス・アメリカ映画。愛する女性を殺されて復讐に燃えるジェームズ・ボンドが国際的秘密組織と戦う。マーク・フォースター監督。注5:2015年制作。イギリス・アメリカ映画。ジェームズ・ボンドが巨大な悪の組織スペクターの陰謀に挑む。サム・メンデス監督。注6:2015年制作。イギリス・アメリカ映画。幼い頃に父親を亡くした貧しい若者が、スパイ組織キングスマンにスカウトされて一流エージェントへと育てられる。コリン・ファース主演、マシュー・ヴォーン監督。注7:2015年制作。アメリカ映画。米国スパイのナポレオン・ソロとソ連スパイのイリア・クリアキンがコンビを組み、ヨーロッパを舞台に巨大なテロ計画に立ち向かう。’60年代の人気ドラマ「0011 ナポレオン・ソロ」の映画リメイク。ヘンリー・カヴィル主演、ガイ・リッチー監督。注8:1927年生まれ。イギリスの俳優。3代目ジェームズ・ボンド俳優として、1973年の「007/死ぬのは奴らだ」以降、7本の「007」映画に主演。そのほか、「ワイルドギース」(’78)や「キャノンボール」(’80)などに出演。注9:1930年生まれ。イギリスの俳優。初代ジェームズ・ボンド俳優としてブレイクし、通算6本の「007」映画に主演。その後も「風とライオン」(’75)や「アンタッチャブル」(’87)、「レッド・オクトーバーを追え!」(’90)など代表作は多い。注10:オイルショックで弱冷房が奨励された’79年に考案された半袖の準スーツ。推進した大平首相ら政治家が自ら着用してモデルを務めるという愚を犯したことで、オッサンくさいイメージがインパクト絶大に人々の間に定着してしまい、一般には全く普及しなかった。以後リバイバルブームが起きることもなく、ファッション史上にも稀な失敗例として今日に語り継がれている。なお、ロジャー・ムーア扮するボンドのスタイルは、正しくはサファリ・ルック。注11:1982年制作。アメリカ映画。ベトナム帰還兵ランボーの活躍を描く。以降、現在までに3本の続編が作られている。シルヴェスター・スタローン主演、テッド・コッチェフ監督。注12:1985年制作。アメリカ映画。娘を誘拐された元軍人が南米の独裁国家を相手に戦う。アーノルド・シュワルツェネッガー主演、マーク・L・レスター監督。注13:1946年生まれ。アメリカの俳優。アカデミー作品賞に輝く「ロッキー」(’75)シリーズを筆頭に、「ランボー」シリーズや「エクスペンダブルズ」(’10)シリーズなど数多くの代表作を持つ。注14:「ランボー」で夜の田舎町で市街戦を起こすランボーが乱射する機関銃。「ランボー/怒りの脱出」ではヘリの銃座に備え付けられていたものを取り外して片手で撃ち、CIA秘密作戦本部に生還してからも乱射する。注15:「ランボー/怒りの脱出」のポスターアートでランボーが抱えているソ連製の対戦車ロケットランチャー。注16:ボンドの愛銃だがもともとはドイツ製で、戦前、ドイツ警察のために作られた短銃身の小型モデルだが、ナチスの将校も愛用。ヒトラーその人も所持しており、自殺に使ったのもこの拳銃。注17:イギリスの秘密諜報部の通称。注18:「007/私を愛したスパイ 」と「007/ムーンレイカー」に出てきた殺し屋。身長2mを超える無口な大男で、歯が金属で鎖をも嚙み切り、怪力でバンの車体を紙のように引き裂き、かつ、不死身。しまいにはロマンスまで描かれた。注19:アーノルド・シュワルツェネッガーが演じた「コマンドー」の主人公。肉弾アクションだけでなく、「お前は最後に殺すと言ったのを覚えてるか?ありゃ嘘だ」、「これで腐ったガスも抜けるだろう」など皮肉の効いた数々の名台詞で人気。注20:1939年生まれ。日本の声優。ロジャー・ムーアやロバート・レッドフォードなどの吹き替えで知られる。2008年死去。注21:‘70年代はディスコ・ブームとフリーセックスの時代だったが、前者は’80年代ニューウェーブ・ロックの台頭によって、後者はHIVの蔓延によって衰退する。注22:「ランボー/怒りの脱出」のヒロイン。演じるのはシンガポール出身のジュリア・ニクソン=ソウルで、1958年生まれ。これがデビュー作。注23:1961年生まれ。「コマンドー」のヒロインであるシンディを演じたカナダの女優。様々な人種の血を引いたエキゾチックな美貌とタイトスカート映えするヒップで「コマンドー」を彩った。注24:「コマンドー」の悪役。「銃は必要ねぇぜ、ウヘヘヘヘ、こんな銃なんかいらねぇ!野郎、ぶっ殺してやらぁ!」という決めゼリフで有名。注25:1988年制作。アメリカ映画。休暇の刑事がたまたま寄った妻の勤務先でテロに巻き込まれる。人間離れしたキャラクターを一人も出さず、普通の男が単身、犯罪集団と戦う様をリアルに描出し、アクション映画の流れを変えた。ブルース・ウィリス主演、ジョン・マクティアナン監督。 次ページ >> 僕だって「007」シリーズの好きな理由ってボンドガールですから(なかざわ) 『007/カジノ・ロワイヤル(2006)』CASINO ROYALE (2006) © 2006 DANJAQ, LLC, UNITED ARTISTS CORPORATION AND COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC.. All Rights Reserved. 『007/慰めの報酬』QUANTUM OF SOLACE © 2008 DANJAQ, LLC, UNITED ARTISTS CORPORATION AND COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC.. All Rights Reserved. 『007/スカイフォール 』Skyfall © 2012 Danjaq, LLC, United Artists Corporation, Columbia Pictures Industries, Inc. Skyfall, 007 Gun Logo andrelated James Bond Trademarks © 1962-2013 Danjaq, LLC and United Artists Corporation. Skyfall, 007 and related James Bond Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. All Rights Reserved.

-

COLUMN/コラム2016.03.30

男たちのシネマ愛⑤愛すべき、極私的偏愛映画たち(7)

飯森:最後の「暗い日曜日」の話に移りましょう。第二次大戦前にハンガリーのブダペストでレストランを経営しているサボーさんというユダヤ人が主人公なんですが、彼が劇中で良いセリフをたくさん言うんですよ。「俺は父親と母親がユダヤ人だったからユダヤ人なだけで、両親がイロコイ族だったらイロコイ族になってたよ」と。ただそれだけのことなんだと。あとはね、ブダペストのユダヤ人コミュニティで一目置かれている老教授が彼のレストランにやって来て「君はユダヤ教の安息日(注75)にも店を開けているらしいけど、あまり感心しないね」みたいな叱言を言うんです。それに対してサボーさんは「うちは年中無休なので日曜日もクリスマスも過ぎ越しの祭り(注76)も開けてます」とニッコリ切り返す。カッコいいんですよ、リベラルで。 なかざわ:豚肉を出すのはいかがなものか、みたいな叱言も言われていましたよね(笑)。 飯森:そうそう。で、彼の店にはイロナというすごい美人のウエイトレスがいて、サボーさんとは父娘ほど年の離れたカップルなんですね。2人で一緒に朝風呂に入っちゃったりするんですけど、このイロナという女性の肉体がまぁ素晴らしいのなんの!ああいうジューシーなヌードってのはヨーロッパ映画の独擅場です。ハリウッド女優みたいにワークアウト(注77)でむやみやたらに鍛えていたりとか、ボトックス(注78)や豊胸手術したりとか、人工甘味料や防腐剤入りのナイスバディではなくて、ちゃんと天然由来のオーガニック女体美を備えていて、それを惜しげもなく披露してくれるんです。まるでルノワール(注79)の裸婦画みたいに自然な豊満さを。もう「美味しかったよ、御馳走様!」としか言いようがありません(笑)。しかもサボーさんのいい具合に仕上がってきている汚メタボっぷりとの好対照で、ゼロ劣化状態の若い女体美が引き立つ引き立つ!そんな女性とサボーさんは半同棲してよろしくチンチンカモカモやってるんですが、うちの店でもそろそろピアノの生演奏をしようかという話になってオーディションをして、最後にやって来た、腕の立つ、ちょっと影のある瘦せぎすの青年を雇うわけです。このピアニストとイロナができちゃうんですよ。割とすぐに。 なかざわ:彼らの三角関係というのが自由で面白いですよね。それぞれに少なからず複雑な思いはありつつも、サボーとイロナ、イロナとピアニスト、どちらも関係を壊したくないから、だったらいっそのこと三角関係を楽しんじゃおうよ、みたいな。常識に縛られない奔放さがとても魅力的です。 飯森:“ヨーロッパという文明”を強烈に感じさせますよね。ハンガリーというのはハプスブルグ家の伝統もあるヨーロッパのメインストリームですから、文化的にとても成熟・爛熟している。三角関係というものについても、最近の日本だと“ゲス不倫”が叩かれてますけれど、ああいうことを他人が正義面してバッシングするような風潮って、それはそれで如何なものかと僕個人としては思っちゃうんですよね。人のことに首突っ込むのはよしなさいよと。あれってアメリカのピューリタニズム的な潔癖症っぽくって、アメリカの悪いところまで全部我々は真似しちゃったんじゃないかと疑ってるんですよ。 なかざわ:そういう点に関しては、やっぱりアメリカというのはキリスト教国家だなと思いますよね。 飯森: かつてクリントン(注80)さんがモニカ・ルインスキー(注81)との不倫で大スキャンダルになりましたけど、ほとんど同時期にフランスのミッテラン(注82)大統領に隠し子がいたことが判明したんですよね。その時にテレビのニュース番組で、現地の通りすがりのパリ市民にインタビューをしてたんですが、「ミーたちおフランスの人間は、他人様の色恋に首突っ込んで大騒ぎするような、アメリカの方たちみたいな趣味は持ち合わせてないんざます。別に政治さえきちんとおやりになられていれば、よろしいんじゃございませんこと?」みたいなことを言っていたんです。それを見て「なんて大人でカッコいいんだ!これが“ヨーロッパという文明”なのか!」と圧倒されましたね。なんか、人として余裕だな、と。で、話を戻しますと、「暗い日曜日」にもこの感じありますね。この余裕感が。三角関係を社会悪としては描いていない。当人たちの問題として描いてるんです。サボーさんとイロナとピアニストの3人が、お互い折れるところは折れ妥協して上手く関係を続けていこうと話がついた後で、ドナウ川の水辺の木陰でピクニックを楽しむシーンになるんですが、そこは画家マネ(注83)の描いた「草上の昼食」(注84)という青姦3P絵画の傑作そのままの構図で、思わずニンマリしてしまったんですけど、そういうさりげない引用にも文化的豊かさを感じさせます。実に格調の高い、“ヨーロッパという文明”がそのまま映画になったような大人な作品なんです。主人公サボーさんは、そうした“ヨーロッパという文明”を象徴するリベラルな中年男性。だからこそ、本気で狂った奴らが出てきても、不幸にしてにわかには信じられないんです。彼の常識では想像もできない。イロナが「ナチスって本当にやばいわよ、ユダヤ人を皆殺しにするって言っているけれど、彼らならやりかねないわ」と心配するんだけれど、サボーさんは本気でそんなバカなことをする狂った人間などいるわけがないと甘く考えてしまう。人間というものを信じちゃった。自分が文明人だからって、世の中に野蛮人なんていないんだ、と思い込んでしまうんですね。そうした状況の中で、ピアニストの男だけが精神的にいち早く参ってしまうんです。その彼が「暗い日曜日」(注85)という曲を作るわけなんですが、これを聴いた人たちが次々と自殺していく。 なかざわ:これは事実だそうですけど、ただ、詳しく調べると直接的な因果関係が確認できる事例というのは少ないらしいですね。 飯森:一説によると150人くらい自殺しているらしいですよ。 なかざわ:そうなんですけれど、本当に「暗い日曜日」が原因だと立証できる自殺は5件くらいだとも言われています。いずれにしても、この曲を聴いて自殺してしまった人たちがいたことは紛れもない事実ですね。 飯森:このピアニストは愛する女性を男2人で日替わりでシェアするという状況に内心傷ついていて、さらにはナチスの台頭で世間がクソみたいな状況になりつつある。実際にセリフで「クソ」という言葉を使っているんですが、こんな世の中はもう嫌だと。3人の中で一番精細な神経の持ち主である芸術家の彼が真っ先に参っちゃうわけです。「暗い日曜日」というのは、そういう時代の暗い空気みたいなものが作曲家の意図を超えて込められちゃった曲だから自殺を誘発したのではないか、という解釈に立った映画なんですね。 なかざわ:ただ、あくまでも事実を基にしたフィクションであって、登場人物が辿る運命というのも創作です。 飯森:「暗い日曜日」は実際にハンガリーの作曲家が書いた曲ですし、ハンガリーは戦前戦中にナチス寄りの右派政党があり、大戦末期にはユダヤ人を迫害したという結構な黒歴史を背負っている。そうした事実を頂いてきて作り上げたフィクションではありますけどね。あと、この映画にはハンスというドイツ人が出てきますよね。ドイツからハンガリーへと観光にやってきた冴えない奴で、女にも慣れてなくて見るからに童貞臭い。背広姿なんですが、サイズが全然合っておらずブカブカで不格好ったらない。自信がないから最低限の自己演出もどうしたらいいのか分からないみたいで、誰の目にもキョドって見える。人間的にもファッション的にもこなれ感ゼロなんですよ。仕方ないから首からライカ(注86)のカメラをぶら下げてひたすら写真ばかり撮っている。こいつが、サボーさんの店でカメラ自慢を始めるんですよね。オドオドしていた彼が、カメラの話になると俄然熱を帯びてくる。「これは“世界が絶賛するドイツの職人”が作ったライカのカメラだ!」みたいにね。でも、何ムキになって自慢してんの!?ってちょっと滑稽じゃないですか。「確かにライカは凄いですよね。でも、お前はライカじゃないから!」と思わず突っ込みたくなる(笑)。 確かに人は生きていく上で、自尊心というもの無しには生きていけない。だから誰しも、何か誇れるものを人生の中に持ちたい、せめて自分で納得いく最低限のレベルぐらいには自分の価値を高めていきたい、と多少なりとも努力したり、あるいは現状と折り合いをつけて満足・納得・妥協したりするんだけど、当時のドイツのように、戦争では負けるわ、政治的には大混乱だわ、経済的には大不況だわ、生活が好転する兆しは皆無だわだと、この現状に満足・納得・妥協はとてもできないし、今後の人生も不安でいっぱいで明るい見通しなんか全く立たないという庶民の中には、自尊心を持ちたくても持ちようのない人が大量に出てくる。でも人らしく生きていく上で自尊心は必要だ。となると「世界が絶賛するドイツの職人!」的なことを声高に叫んで自尊心を満たすしか他に手がない。「確かに俺はうだつの上がらない、しがない男かもしれん。だがなぁ!俺の中には偉大なるドイツ民族の血が流れてるんだ!!」と。それには何の努力も自己投資もいりませんからね。誰でも、どんな最低の奴でも、明日からすぐ実践できる、一番イージーな自尊心のチャージ法です。こういう奴が1人だけだと「チンケな野郎だな」で話は済むんですけど、ある国で人々が自尊心を持とうにも持てない社会状態が長引くと、こういう手合いが大量発生し大チンケ団として徒党を組みはじめ、あるいは有権者の大半を占めるようになる。最後は自分たちとちょっとだけ違う集団を見下すことで大きくなった気分を満喫する。それがナチス党です。このハンスが何年かして、再びハンガリーにやってくる時には、今度は軍服を着ている。ナチスに入党したんですね。アルゲマイネSSの格好良い黒い制服でキメて颯爽と店に現れる。今度はサイジングもピッタリです。ここが映画的に上手い!他人が服装ルールを設けてくれた軍服ならビシッと着こなせるみたいなんですよ。自由にコーディネートしてオリジナリティで勝負してみろと言われると何を着ていいのか分からないくせにね。そして、将校の権威をひけらかせば女も気おくれせずに抱けるようになったみたいで、どうやら無事に童貞卒業を済ませてきたっぽい。別人みたいに態度に自信がみなぎっているんです。 なかざわ:結局はナチスの権威を笠に着ているだけですけれどね。 飯森:そうなんですよ。今度も「ナチスに世界が絶賛の嵐!」みたいなことを自慢げに言っているだけで、あんたまたそれ!?と。まぁチンケな野郎なんです。 なかざわ:自分自身に誇れる要素が何か一つでいいからないんですか?と。要するに俗物なんですよね。そのくせして、ちゃっかりと戦後の保険だけは自分にかけていますが。 飯森:終戦まぎわ、お金持ちのユダヤ人だけ助けて戦後の財産を築こうとするんですよね。でも、あそこまでいくと悪役としてちょっと出来過ぎというか、悪党すぎてもはや漫画!とも思っちゃうんですけどね。僕としては、そこに行き着く前の映画前半、「世界が絶賛するドイツの職人!」とか「ナチスに世界が絶賛の嵐!」と言っては気持ち良くなっちゃって、自尊心を10秒チャージしていたチンケ極まりない彼こそ、妙にリアルで忘れがたいんです。人間こうはなりたくないもんだと感じますね。もっとも唾棄すべき人間類型だと思います。そう思わせるほど、悪い意味で本当にリアルな、生きたキャラクターですし、主人公のサボーさんはその反対で、これほど人として手本としたい、理想の市民像も他に僕には思いつかない。人としてのお手本と反面教師を両方見せてくれた映画ということで、ものすごく人生勉強をさせてもらった、規範としている作品なんですよ。最後に、この作品は、僕の趣味をよく理解してくれていた友人に薦められて当時観たんです。今その人とはすっかり疎遠になってしまったけれど、この映画を見るたびに、もしくは「暗い日曜日」という曲を思い浮かべるたびに、その人のことが脳裏に去来します。映画には、そういう出会い方もありますよね。実に幸福な出会いだったと思います。 (終) 注75:ユダヤ教の安息日は土曜日。この日は何もしてはいけないため、家庭でも食事は前日の金曜日に作り置きしておく。注76:ユダヤ教の三大祭りの一つで、神の怒りによる災いがユダヤ人の家を過ぎ越していった、という旧約聖書の出エジプト記に記された出来事に由来する。注77:筋力トレーニングやストレッチ、エアロビクスなどのこと。注78:ボツリヌス菌から抽出されるたんぱく質の一種で、これを顔に注射することでシワ取りの効果が得られる。注79:ピエール=オーギュスト・ルノワール。1841年生まれ。フランスの印象派を代表する画家。1919年死去。注80:1946年生まれ。アメリカの政治家。1993~2001年まで第42代アメリカ合衆国大統領を務めた。注81:1973年生まれ。1998年に発覚したビル・クリントン大統領との不倫スキャンダルで知られる。注82:フランソワ・ミッテラン。1916年生まれ。フランスの政治家で第21代大統領。愛人との間に隠し子がいたことが1994年に発覚した。1996年死去。注83:エドゥアール・マネ。1832年生まれ。フランスの印象派画家。1883年死去。注84:1863年に描かれたマネの代表作。注85:1933年にハンガリーで発表された歌。作詞はヤーヴォル・ラースロー、作曲はシェレッシュ・レジェー。1936年にフランスのシャンソン歌手ダミアがレコーディングをして世界的に有名となる。日本では淡谷のり子や美輪明宏が歌っている。注86:1913年に創設されたドイツの世界的なカメラ・ブランド。 『愛すれど心さびしく』TM & © Warner Bros. Entertainment Inc. 『マジック・クリスチャン』COPYRIGHT © 2016 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED. 『ラスト・ウェディング』©2016 by Silver Turtle Films. All rights reserved. 『ビザと美徳』©1997 Cedar Grove Productions. 『暗い日曜日』LICENSED BY Global Screen GmbH 2016, ALL RIGHTS RESERVED

-

COLUMN/コラム2016.03.28

男たちのシネマ愛⑤愛すべき、極私的偏愛映画たち(6)

なかざわ:さて、最後はワンセットで話をしたいと仰っていた「ビザと美徳」(注67)と「暗い日曜日」(注68)。まず「ビザと美徳」は短編映画ですね。 飯森:アカデミー賞の実写短編映画賞を取っている作品です。アメリカの日系人が作っています。 なかざわ:もともとはロサンゼルスで初演された舞台劇だったみたいですね。 飯森:現在日本に暮らす老夫婦が第二次世界大戦中の若かりし頃の外国暮らしを回想するシーンから始まるんですけれど、これがどう見ても日本で撮影しているようにしか見えないんですよ。アメリカ映画で日本が出てくると大抵何かがおかしいじゃないですか(笑)。しかし日系人が作っているからなのか、これはすごく自然なのでビックリしました。 で、この老夫婦というのが“命のビザ”、“日本のシンドラー”として有名な、あの杉原千畝(注69)さんとその奥さんなんです。舞台は1940年のリトアニアのカウナスという町に移って、そこから映画はモノクロになります。杉原千畝さんが日本領事館に勤めていた頃の回想です。杉原さんのことは今や日本でも多くの人が知っていると思います。去年も唐沢寿明さん主演で『杉原千畝 スギハラチウネ』って東宝の映画があったばかりです。でも、この短編映画の中では時代背景の説明があまりないので、念のためお話しておきましょう。ナチス・ドイツがユダヤ人を迫害したのはみなさんご存知の通りです。ユダヤ人は必死にヨーロッパからの脱出を試みるわけですが、西から出ていくことができない。東から逃げるしかなかった。当時ナチスはヨーロッパ本土の大部分を征服して支配下に置いており、東のソ連とだけまだ戦っていなかったから、そっち側に殺到するんです。一方、舞台となるリトアニアはそのソ連に今まさに併合されようとしていた小国で、各国の大使館や領事館は次々と店じまいをしていたのですが、日本領事館だけはまだやっていたらしいんですよ。そこで、日本領事館にビザを発行してもらって東側から逃げようとするユダヤ人が押し寄せたわけです。杉原千畝さんは彼らと話をして事情を理解し、ユダヤ人にビザを発行しまくった。日本本国の外務省はナチスと日独伊三国同盟を結ぼうとしている時期でしたから迷惑がって、ちゃんとした手続きをとって、決まり通りに時間をかけてやれ、と指示を出すんですが、杉原さんはそれを無視して駅のホームでもスタンプを押しまくった。その結果、外務省をクビになったんです。 なかざわ:トータルで6000人のユダヤ人を救ったと言われていますよね。 飯森:その 6000人から後に生まれた子供や孫まで数えると、凄いことだと思います。ちょっと話は逸れますが、アドルフ・アイヒマン(注70)っていますでしょ。ナチス親衛隊の将校で、ユダヤ人を殺すため収容所に送る移送責任者だった。彼は戦後、南米に逃げていたところをイスラエルのモサド(注71)に捕まりました。偽名を使っていたけれど疑われていて、結婚記念日に奥さんへ贈る花束を買ったところ、それがアイヒマンが結婚した日と同じだったので正体がバレてモサドに拉致られてイスラエルへ連行され、裁判にかけられ処刑された。そこでみんな驚いたのは、アイヒマンがとにかく普通のオジサンだったことなんですよ。 なかざわ:ハンナ・アーレント(注72)の「イェルサレムのアイヒマン」(注73)ですよね。 飯森:そう。それには「悪の陳腐さについての報告」という副題が付いています。「ハンナ・アーレント」(注74)という映画もありますので見ていない人は是非ご覧になってほしいんですが、悪は陳腐である、悪は凡庸であると。要は、史上最悪の大量虐殺とヘイトクライムの犯人は、漫画みたいな分かりやすい悪の権化的なキャラではなかった。結婚記念日に奥さんに花束を贈るような男で、彼は典型的なドイツの官僚というか、言われたことをキチンとやるだけのクソ真面目なサラリーマンだった。そもそもナチスは選挙で選ばれています。勝手にクーデターで権力を奪取したとかではなく、ちゃんと民主的選挙で有権者から選ばれている。そして国会で合法的なステップを経て独裁政権となるわけです。その政権が虐殺しろと命じているので、それを実行した。まぁ、実際はホロコーストって法制化されたわけではありませんから、ユダヤ人を殺すことは当時のドイツの法律でも厳密には殺人罪だったはず。とは言え罪刑法定主義ではないので「ナチスが法だ」みたいな感じは当時あったでしょうし、少なくとも時の政権が決めた政策ではあったので、アイヒマンはそれをやれと言われて官僚としてただ黙々と実行しただけなんですね。 なかざわ:そこには個人的な悪意もない。言ってみれば、真面目に仕事をしただけの普通の人間だった。その客観的な事実を世界に伝えたハンナ・アーレントは、ナチスを恐ろしい悪魔だと考えて宣伝していた当時のユダヤ人同胞から猛烈な反発を受けました。 飯森:ミルグラム実験ってあるじゃないですか。通称“アイヒマン実験”とも呼ばれていますけれど、イェール大学の心理学者が行なった実験ですね。2人1組の実験協力者を質問者と回答者に分けて、回答者が間違えたら質問者はボタンを押して相手に電流を流すんです。立会いの学者の説明によると「これはプレッシャーを与えることで正解率が上がるかどうか確かめる実験です」ということで、間違えるたびに電圧を上げていき、終いには死にかねない高電圧まで上げろと学者から指示される。で、質問者はみんな上げろと言われれば「ヤバくないですか?」「これって大丈夫なんですか?」と不安がりながらも、学者に「問題ありませんから」と言われると、結局そこまで上げちゃうんです。実は、回答者はサクラで、実際には電流も流れていない。感電した苦悶の絶叫を上げたりするんですが、それは演技なんです。実験されていたのは実は質問者の方で、この実験で本当に調べたかったことというのは、権威者から命令されると人はただ従うのか、それとも自分の倫理観を優先させるのか、ということだったんです。結果、多くの人が、立会いの学者が電圧を上げろと言うからそうしただけだ、自分には責任はない、ということで命令に従ってしまう。でも、そのレベルまで上げると死ぬかもしれないとは事前に学者から説明されていたんですよ?それでも従ってしまう。アイヒマンもそれと同じですね。一方、杉原千畝さんはそういう場合にも頑として従わない男だった。同じ官僚的な立場の2人で、組織に黙って従った方が世界史上最大の虐殺者となり、組織に逆らった方が世界で最も尊敬される日本人となった。僕らは、この映画を見て杉原千畝さんについて知り、またアイヒマンというクソ真面目なサラリーマンおじさんがいたこと、ミルグラム実験のことも知って、これらを自分の引き出しに入れておかねばいけませんよね。やるのが普通という時に、やらないでいられる人間になるためには、常人に無い強い意志か、でなければ、そうした引き出しの中身が必要ですから。凡人に強い意志は無くとも、引き出しに役立つ知識を入れておいて必要な時に引っ張り出してくることは、誰にでもできる。これこそが映画を見る意味でしょう。 なかざわ:短編なのでわりと全体的に駆け足で描かれているから、これをひとつのきっかけとして、その他の杉原千畝に関する文章なり映像なりに触れて欲しいと思いますね。 注67:1997年制作、アメリカ映画。クリス・タシマ監督・主演。注68:1999年制作、ドイツ・ハンガリー合作。ロルフ・シューベル監督、エリカ・マロジャーン主演。注69:1900年生まれ。日本の元外交官。1986年死去。注70:1906年生まれ。ドイツの軍人。1962年死去。注71:イスラエルの諜報機関であるイスラエル諜報特務庁の通称。注72:1906年生まれ。ドイツ出身でアメリカのユダヤ人哲学者。1975年死去。注73:1963年に発表された、アドルフ・アイヒマン裁判の記録。著者はハンナ・アーレント。注74:2012年制作、ドイツ・ルクセンブルク・フランス合作。マルガレーテ・フォン・トロッタ監督、バルバラ・スコヴァ主演。 次ページ >> 暗い日曜日 『愛すれど心さびしく』TM & © Warner Bros. Entertainment Inc. 『マジック・クリスチャン』COPYRIGHT © 2016 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED. 『ラスト・ウェディング』©2016 by Silver Turtle Films. All rights reserved. 『ビザと美徳』©1997 Cedar Grove Productions. 『暗い日曜日』LICENSED BY Global Screen GmbH 2016, ALL RIGHTS RESERVED

-

COLUMN/コラム2016.03.20

男たちのシネマ愛⑤愛すべき、極私的偏愛映画たち(5)

飯森:次にお話したいのがオーストラリア映画の「ラスト・ウェディング」(注62)。これがですね、断言しましょう、映画でメシ喰ってる僕にとってこれが生涯ベストの映画です!そこに迷いはありません。ただ、他人に薦めづらい映画でもあるんです。どういうことかというと、例えるならば美術館で最高に感動できる絵画に出会ってしまったような感じなんです。絵画の感動を他人に伝えるのって映画を薦めるより難しいじゃないですか。100%印象だけの問題で、理屈で説明できないから。とはいえ、僕の人生にとっては決定的に重要な意味を持つ映画なんです。例えば、いま僕は海の目の前に住んでいます。常に海を感じて生きていたいと考えている人間なんですが、それは完全にこの映画の影響です。 なかざわ:確かに舞台となる島は美しいですよね。 飯森:でも美しい島や海を舞台にした映画なんて他にも沢山あるじゃないですか。なぜ他の映画じゃなくて、この映画にそこまでライフスタイルを決められるほどの影響を受けたのかは、自分でもよく分からないんです。映画のストーリー自体もシンプルすぎるぐらいですし。 なかざわ:なんというか、「ラスト・ウェディング」というタイトルの映画なら十中八九こういう話になるだろうなっていう映画ですよね。 飯森:十中八九これだけはやめとこうという話でもある(笑)。いくらなんでもベタすぎるだろう、恥ずかしいと。韓流ドラマのベタさすら上回っているかもしれない。これはネタバレでもなんでもないので言っちゃいますけど、主人公のカップルがとあるリゾート地みたいな島で結婚式を挙げようとする。すぐにでも挙げなきゃって感じなんですが、というのも、このカップルの女性が不治の病で余命幾ばくもないんですよね。ベタでしょう(笑)?で、旦那は最高のウエディングにしようと奔走し、友人のカップル2組がそれを応援しようと力を貸す。その中に無名時代のナオミ・ワッツ(注63)がいるんですけど、そんな感じでみんなが頑張って準備をして、最高に素敵な結婚式を挙げて、最後にヒロインは安らかに死ぬわけです。もう、おまえ本気か?ってくらいベっタベタでしょ(笑)? なかざわ:見ている方が照れくさくなるくらいですよね。 飯森:これは、生涯ベストなのになかなか魅力を説明しづらい作品なので、ちょっと趣向を変えてお話させていただきたいと思います。今回の企画とは全く関係のない、うちで放送するわけでもない作品なんですが、昔「デッドリー・フレンド」(注64)という映画がありましたよね。 なかざわ:ウェス・クレイヴン(注65)監督の作品ですね。 飯森:ストーリーを言うと、高校生で「キテレツ大百科」みたいな発明少年が、引っ越した先の隣家に住んでいる感じの良いみよちゃん的美少女と仲良くなって惚れてしまう。ところが、その美少女はアル中のオヤジからDVを受けていて、そのせいで死んじゃうんですね。で、キテレツは可愛くて親切なみよちゃんの死を悲しんで、よし!僕の発明で甦らせてあげよう!ってことで、彼女の死体を病院の霊安室から盗んできて脳にICチップを埋め込むんです。すると、彼女はロボットダンスみたいな分かりやすい動きをしながら生き返っちゃう(笑)。生き返ったと言うより、喋れませんし明瞭な意思もなさそうだから、ゾンビ兼ロボットです。キテレツは彼女を自宅の屋根裏に匿ってあげる。男子高校生ならよからぬことを考えそうなものですけど、彼はあんまりにも童貞すぎるために「これからは僕がうちの屋根裏で守って幸せにしてあげるよ」って、あくまで純情なんです。ただし、あまり後先のことまでは考えておりません。 なかざわ:そのうち腐ってくるでしょうしね。死体なんだから(笑)。 飯森:もって数日(笑)。ところがですよ、このロボっ娘が暴走し始めちゃう。喋れはしないのだけど、自分が虐待されていたという記憶の断片は残っていて、加害者である実父に復讐するんです。脳にICチップを埋め込まれただけなのに何故か馬鹿力にまでなっちゃって、オヤジを簡単にブチ殺しちゃう。ついでに、近所のガミガミおばさんの頭もグシャリと潰しちゃう。こりゃまずいことになったと慌てたキテレツは、彼女のICチップを取り除こうとするんだけれど、ロボっ娘は意識はないのに、これも記憶の断片が残っているからなのか、キテレツのことを慕っているという感情の名残りをロボット・ジェスチャーで表すんですよ。見ていて「不憫よのう…」って感じなんです。そんな不憫な不憫なロボっ娘を強制終了させねばならないのか!?そして、終了するにしても相手が怪力過ぎてなかなか止められない…というお話で、要は救いがたいバカ映画ですよ。フォローのしようがない。しかし、中学の頃にこれを木曜洋画劇場で見た僕が、どんだけ泣いたか(笑)!あなたのハートには何が残りましたかって、結局これが残りました。僕も中1で女子になんか興味もなくて童貞すぎて純情で、いきなりこれでしたから、この、薄幸・夭折の美少女を生き返らせて“完全なる飼育”状態で所有して守る、というプロットに激しく焦がれましてね。中学校から帰ったら毎日3倍録画したVHSで見て、もう泣けて泣けて、どれだけ泣いたか分からない。 なかざわ:でも、あの映画を思春期とかに見て泣けたっていう人、意外と多いですよ。 飯森:エエエっ、そうなんですか!? 僕だけかと思ってました。そんな大した映画だったのかよ(笑)。いま見たら一滴だって泣けなんかしませんよ。ただあれこそが、他者にちゃんと向き合える精神年齢にまだ達していない中学生には、理想の男女関係のあり方だった。女子は女子で交友関係があって社会と繋がっている。だから、俺のことをほっといて友達とどっかに遊びに行っちゃう自由、さらには、他の男子に関心を持つ自由、俺を振る自由、つまり彼女には彼女の自由意志があるんだ。いくら付き合ってても2人の人生には重なる部分もあるけど重ならない部分もある。どこで何しているか全部は分からないし、何を考えているかも全ては分からない。自分とは別個の人格を持った人間なんだ、という大人の現実から全力で目をそらしている映画なんですよ。中1でその残酷な真理は理解できませんから逆に良かったんですね。ロボっ娘は喋りもしないし意志も無い。そんなもんはいらん!と。童貞は異性が怖いですから、その状態なら安心だと。一方的に従順で自我の無い女子を自分の庇護下に置いて世間との接触を一切絶たせ、それに対して飽くなき愛情を惜しげなく注ぐ、という、少年の幼稚な夢を描いている映画です。それと、僕はロボっ娘役のクリスティ・スワンソンにも当時憧れまして、人生で最初に夢中になった異性のスターだったんですけど、この歳になって見ると、可愛いは可愛いんですが、さして特徴のない無個性なブロンド美女に過ぎないんです。ただ、中学ぐらいの頃ってまだ馬鹿だから、面喰いで顔が全てじゃないですか。顔が正攻法で一番良い異性にクラスの全員が憧れているという状態。人生経験や教養が無さすぎて自分流の美学が無いから、そこしか異性の評価基準が無い。そういう年頃の時には魅力的に映った女優さんですけど、今だと別にそこも引きにならない。今見ると率直に言って大した映画じゃありません。というか、いかがなものかな映画なんです。でもね、僕みたいな商売をしていると、映画に優劣って付けたくないんですよ。もしも今の大人になった僕が、こんなしょうもない幼稚な映画は放送しないよと言って却下したとして、13歳の僕みたいな視聴者がいたらどうするんだと。だから、極力いろいろな映画を優劣つけないでお届けする、映画に貴賎なし、ってのが正しい姿勢なんだろうと思って仕事をしています。「ラスト・ウェディング」もそうでね、僕にとっては生涯ベストですけれど、恐らく少数派だろうと思いますよ。もし優劣をつけるような編成マンがいたら、こんなベタな映画はないだろうと言って放送しないかもしれない。でも、そういうことはやっちゃダメ!その映画がクソなのか生涯ベストなのかは、あくまでも見る人次第ですから。 なかざわ:それは仰るとおりだと思いますよ。 飯森:少なくともザ・シネマではそうです。問題発言になるかもしれませんけど、全部の放送作品を「これは良い映画だから見てくださいね」という推薦のスタンスでやってはいない。一本でも多くの映画をひたすら放送だけはしますから、それが良い映画なのか悪い映画なのかは、あなたが決めてくださいと。うちのチャンネルのコピーをこの春から変えるんです。「生涯ベストの映画が、今日見つかる。」というものに。見つかるか見つからないかはあなた次第。そういうものだと思っています。 なかざわ:確かに、例えば「風と共に去りぬ」は映画史上永遠不滅の傑作だと言われていますけれど、みんながみんな感動するわけじゃないですからね。スカーレット・オハラ(注66)の、あの自己中なキャラがどうしても受け付けないっていう人もいるだろうし。感じ方は人それぞれです。 飯森:僕は今の仕事に就く前に雑誌の編集者だったんですけれど、ネガティブなことは書くなと編集長から徹底的に教育されましてね。SNS全盛の今、いわゆるオールドメディアは良いことしか言わないじゃないか、信用ならん、と批判されるようになって、確かにそれは一理あるかもしれませんが、僕自身は仮にネガティブな感想を個人的には持ったとしても、ネガティブな風には映画を紹介したくないんですよ。もし今の僕が「デッドリー・フレンド」についてネガティブな事を書いて、それを読んで見ないことにした人がいたとします。あるいは、僕の価値判断で放送しないことにする。しかし、もしかすると視聴者の中には「デッドリー・フレンド」を見たら号泣する童貞の中学生がいるかもしれないんです。そのチャンスを僕が潰してしまうことになる。あるいは逆に、僕以外の編成マンが「ラスト・ウェディング」を「何この恥ずかしい映画」と言って放送しなかったとして、客に僕みたいな人がいたらどう責任とる気だと。そんな恐れ多い、傲慢な話はない。お前は何様だと。 なかざわ:ただ、自分の率直な考えや意見を批評で述べることで、同じような感性を持つ人にとっての参考や指針にはなりますよね。 飯森:批評は別ですよ。ケチョンケチョンの酷評ってそれ自体が痛快で面白いコンテンツですしね。でも、それは評論家の仕事です。映画チャンネルや雑誌の映画紹介ページのような、出会うチャンスを提供するべきメディアが、これは良い、これはダメって取捨選択するのは望ましくないと思うんです。ということで、なんだか、放送する「ラスト・ウェディング」のことはほとんど語らずに、一切放送しない無関係な映画の話で話し込んじゃいましたけど、「ラスト・ウェディング」も、僕と全く同じような感性の人が見ればおそらく心を動かされると思うんです。しかも今回、過去に出ていたVHSよりも圧倒的に良い画質で見ることができるなんて!自分のためにやっているとしか思えない! なかざわ:今回はそういう趣旨の企画ですからね(笑)。 飯森:オーストラリアの権利元さんが自腹でHDテレシネをしてくださったんですよ。これは本当に嬉しかった!絵が綺麗という一点で生涯ベストにまでして、この映画の風景を日常において再現しようと努力しているほど、絵画的な意味で憧れている映画ですからね。そんな作品が、僕が個人的に好きってことがキッカケで、初めてHDテープが作られることになった。これからは世界中でソフト化されたりテレビ放送される時にこのニューマスターのHDテープが貸し出され、世界の人々が綺麗な画質で見ることになるんです。ただし、万人受けするかどうかは分かりません。かなり怪しい(笑)。 注62:1997年制作、オーストラリア映画。グレーム・ラティガン監督、ジャック・トンプソン主演。注63:1968年生まれ、イギリスの女優。少女時代に家族でオーストラリアへ移住。代表作は「マルホランド・ドライブ」(’01)、「キング・コング」(’05)、「バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)」など。注64:1986年制作、アメリカ映画。ウェス・クレイヴン監督、マシュー・ラボート主演。注65:1939年生まれ、アメリカの映画監督。代表作は「エルム街の悪夢」(’84)、「スクリーム」(’96)など。2015年死去。注66:「風と共に去りぬ」の主人公。意志が強くて気位が高いため、自己中心的な言動を取りがちなお嬢様。 次ページ >> ビザと美徳 『愛すれど心さびしく』TM & © Warner Bros. Entertainment Inc. 『マジック・クリスチャン』COPYRIGHT © 2016 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED. 『ラスト・ウェディング』©2016 by Silver Turtle Films. All rights reserved. 『ビザと美徳』©1997 Cedar Grove Productions. 『暗い日曜日』LICENSED BY Global Screen GmbH 2016, ALL RIGHTS RESERVED