映画界に革命を起こした「シネラマ」とは?

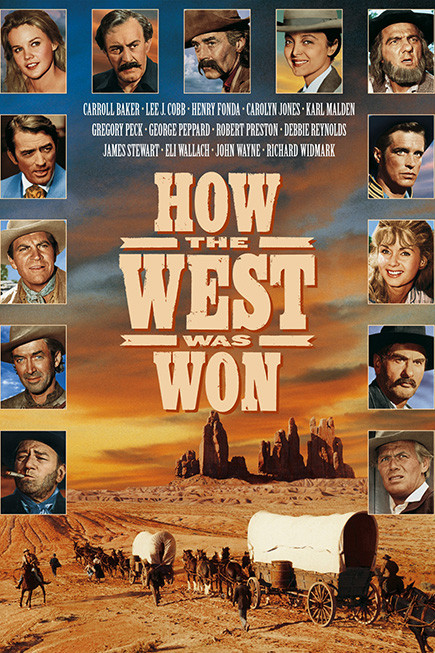

激動する開拓時代のアメリカ西部を舞台に、フロンティア精神を胸に新天地を切り拓いた家族三代の50年間に渡る足跡を、当時「世界最高の劇場体験」とも謳われた上映システム「シネラマ」方式の超ワイドスクリーンで描いた壮大なウエスタン叙事詩である。全5章で構成されたストーリーを演出するのは、西部劇映画の神様ジョン・フォードに『悪の花園』(’54)や『アラスカ魂』(60)のヘンリー・ハサウェイ、喜劇『底抜け』シリーズのジョージ・マーシャルという顔ぶれ。役者陣はジェームズ・スチュワートにグレゴリー・ペック、デビー・レイノルズ、ヘンリー・フォンダ、キャロル・ベイカー、ジョージ・ペパード、そしてジョン・ウェインなどの豪華オールスター・キャストが勢揃いする。1963年(欧州では’62年に先行公開)の全米年間興行収入ランキングでは『クレオパトラ』(’63)に次いで堂々の第2位をマーク。アカデミー賞でも作品賞を筆頭に合計8部門でノミネートされ、脚本賞や編集賞など3部門を獲得した名作だ。

本稿ではまず「シネラマとは何ぞや?」というところから話をはじめたい。というのも、映画界の革命とまで呼ばれて一世を風靡した「シネラマ」方式だが、しかしその本来の規格に準じて作られた劇映画は本作および同時期に撮影された『不思議な世界の物語』(’62)の2本しか存在しないのだ。今ではほぼ忘れ去られた「シネラマ」方式とはどのようなものだったのか。なるべく分かりやすく振り返ってみたいと思う。

「シネラマ」とは3本に分割された70mmフィルムを同時に再生してひとつの映像として繋げ、アスペクト比2.88:1という超横長サイズのワイドスクリーンで上映する特殊規格のこと。撮影には3つのレンズとフィルム・カートリッジを備えた巨大な専用カメラを使用し、劇場で上映する際にも3カ所の映写室から別々のフィルムを同時に専用スクリーンへ投影する。その専用スクリーンも縦9m、横30mという巨大サイズ。しかも、観客席を包み込むようにして146度にカーブしていた。さらに、サウンドトラックは7チャンネルのステレオサラウンドを採用。各映画館には専門の音響エンジニアが配置され、劇場の広さや観客数などを考慮しながらサウンド調整をしていた。このような特殊技術によって、まるで観客自身が映画の中に迷い込んでしまったような臨場感を体験できる。いわば、現在のIMAXのご先祖様みたいなシステムだったのだ。

考案者はパラマウント映画の特殊効果マンだったフレッド・ウォーラー。人間の視覚を映像で忠実に再現しようと考えた彼は、実に14年以上もの歳月をかけて「シネラマ」方式のシステムを開発したのだ。その第一号が1952年9月30日にニューヨークで封切られた『これがシネラマだ!』(’52)。まだ長距離の旅行が一般的ではなかった当時、アメリカ各地の雄大な自然や観光名所を鮮やかに捉えたこの映画は、その画期的な上映システムと共に観光旅行を疑似体験できる内容も大きな反響を呼んだ。以降、シネラマ社は10年間で8本の紀行ドキュメンタリー映画を製作する。

この「シネラマ」方式の大成功に刺激を受けたのがハリウッドのスタジオ各社。当時のハリウッド映画はテレビの急速な普及に押され、全盛期に比べると観客動員数は半分近くにまで激減していた。映画館へ客足を戻すべく頭を悩ませていた各スタジオ関係者にとって、『これがシネラマだ!』の大ヒットは重要なヒントとなる。そうだ!テレビの小さな箱では体験できない巨大な横長画面で勝負すればいいんだ!というわけで、20世紀フォックスの「シネマスコープ」を皮切りに、パラマウントの「ヴィスタヴィジョン」にRKOの「スーパースコープ」、「シネラマ」の出資者でもあった映画製作者マイケル・トッドの「トッド=AO」など、ハリウッド各社が独自のワイドスクリーン方式を次々と開発。これを機にハリウッド映画はワイドスクリーンが主流となっていく。とはいえ、いずれもアナモルフィックレンズで左右を圧縮したり、通常の35mmフィルムの上下をマスキングしたりなど、カメラもフィルムも映写機もひとつだけという似て非なる代物で、映像と音声の臨場感においても迫力においても「シネラマ」方式には及ばなかった。

とはいえ、アトラクション的な傾向の強いシネラマ映画は鮮度が命で、なおかつ似たような紀行ドキュメンタリーばかり続いたことから、ほどなくして観客から飽きられてしまう。そこで、危機感を持ったシネラマ社はハリウッドのメジャースタジオMGMと組んで、史上初の「シネラマ」方式による劇映画を製作することに。その第1弾が『不思議な世界の物語』と『西部開拓史』だったのである。

西部開拓時代の苦難の歴史を描く壮大な叙事詩

ここからは、エピソードごとに順を追って『西部開拓史』の見どころを解説していこう。

第1章「河」 監督:ヘンリー・ハサウェイ

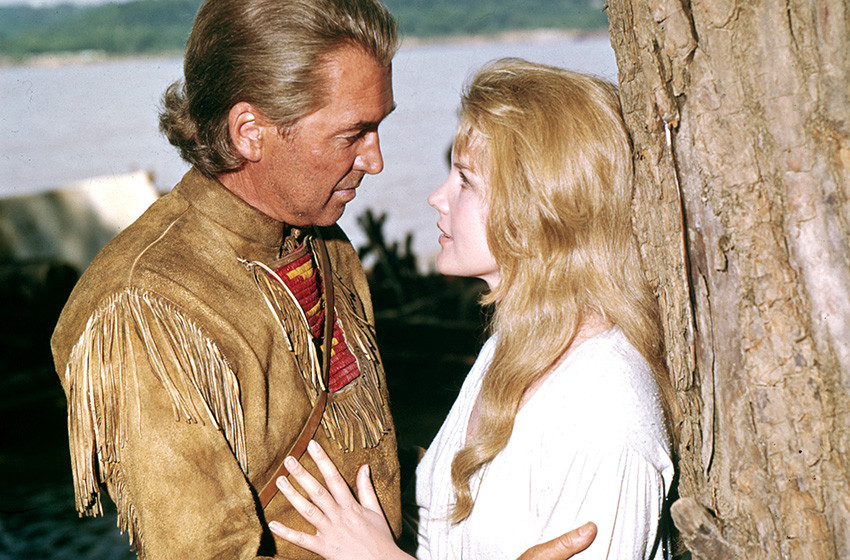

天下の名優スペンサー・トレイシーによるナレーションで幕を開ける第1章は、西部開拓時代の黎明期である1838年が舞台。オープニングのロッキー山脈の空撮映像は『これがシネラマだ!』からの流用だ。アメリカ東部から西部開拓地を目指して移動する農民のプレスコット一家。父親ゼブロン(カール・マルデン)に妻レベッカ(アグネス・ムーアヘッド)、娘のイヴ(キャロル・ベイカー)とリリス(デビー・レイノルズ)は、旅の途中で毛皮猟師ライナス・ローリングス(ジェームズ・スチュワート)と親しくなる。大自然と共に生きる逞しいライナスに惹かれるイヴだったが、しかし自由を愛するライナスは家庭を持って落ち着くつもりなどない。ところが、近隣の洞窟を根城にする盗賊ホーキンズ(ウォルター・ブレナン)の一味がプレスコット一家を襲撃。助けに駆け付けたライナスはイヴへの深い愛情を確信する。

アメリカン・ドリームを夢見て大西部を目指す農民一家を待ち受けるのは、美しくも厳しい雄大な自然と素朴な開拓民を餌食にする無法者たち。当時の西部開拓民がどれほどの危険に晒されていたのかがよく分かるだろう。オハイオ州立公園やガニソン川でロケをした圧倒的スケールの映像美に息を呑む。中でも見どころなのはイカダでの激流下り。臨場感満点の主観ショットはシネラマ映画の醍醐味であり、見ているだけで船酔いしそうなほどの迫力だ。ちなみに、盗賊一味が旅人を罠にかける洞窟酒場のロケ地となったオハイオ州のケイヴ・イン・ロックスでは、実際に19世紀初頭にジェームズ・ウィルソンという盗賊が酒場の看板を掲げ、仲間と共に誘拐や強盗、偽金作りを行っていたらしい。なお、盗賊ホーキンズの手下として、あのリー・ヴァン・クリーフが顔を出しているのでお見逃しなきよう。

第2章「平地」 監督:ヘンリー・ハサウェイ

それから十数年後。農民の暮らしを嫌って東部へ舞い戻ったリリス(デビー・レイノルズ)は、セントルイスの酒場でショーガールとして働いていたところ、亡くなった祖父からカリフォルニアの金山を相続したと知らされる。これを立ち聞きしていたのが、借金で首が回らなくなった詐欺師クリーヴ(グレゴリー・ペック)。西へ向かう幌馬車隊があることを知り、気のいい中年女性アガタ(セルマ・リッター)の幌馬車に乗せてもらうリリス。そんな彼女に遺産目当てで近づいたクリーヴは、自分と似たような野心家のリリスに思いがけず惹かれていくのだが、しかし幌馬車隊のリーダー、ロジャー(ロバート・プレストン)もまたリリスに想いを寄せていた。

ロマンスありユーモアありミュージカルあり、そしてもちろんアクションもありの賑やかなエピソード。ここは『雨に唄えば』(’52)のミュージカル女優デビー・レイノルズの独壇場で、彼女のダイナミックな歌とダンス、チャーミングなツンデレぶりがストーリーを牽引する。イカサマ紳士を軽妙に演じるグレゴリー・ペックとの相性も抜群。そんな第2章のハイライトは、なんといっても『駅馬車』(’39)も真っ青な先住民の襲撃シーン。「シネラマ」方式の奥行きがあるワイド画面を生かした、大規模な集団騎馬アクションを堪能させてくれる。

第3章「南北戦争」 監督:ジョン・フォード

夫ライナスが南北戦争で北軍に加わり、女手ひとつで小さな農場を守るイヴ(キャロル・ベイカー)。血気盛んな若者へと成長した長男ゼブ(ジョージ・ペパード)は、自分も同じように戦場へ行って戦いたいと願っている。そんな折、旧知の北軍兵士ピーターソン(アンディ・ディヴァイン)が、ゼブをリクルートしにやって来る。はじめは頑なに拒否するイヴだったが、しかし本人の強い希望で息子を戦場へ送り出すことに。意気揚々と最前線へ向かうゼブだったが、しかし実際に目の当たりにする戦場は彼が想像していたものとは全く違っていた。

冒頭ではカナダの名優レイモンド・マッセイがリンカーン大統領として登場し、ジョン・ウェインがシャーマン将軍を、ハリー・モーガンがグラント将軍を演じる第2章。アメリカ史に名高い激戦「シャイローの戦い」を背景に、同じ国民同士が互いに血を流した南北戦争の悲劇を通じて、勝者にも敗者にも深い傷跡を残す戦争の虚しさを描く。全編を通して最も西部劇要素の薄いエピソードを、西部劇の神様たるジョン・フォードが担当。平和な農村地帯の牧歌的で美しい風景と、血まみれの死体が山積みになった戦場の悲惨な光景の対比が印象的だ。なお、砲弾飛び交う戦闘シーンの映像は『愛情の花咲く樹』からの流用だ。

第4章「鉄道」 監督:ジョージ・マーシャル

大陸横断鉄道の建設が急ピッチで進む1868年。西からはセントラル・パシフィック社が、東からはユニオン・パシフィック社が線路を敷設していたのだが、両者は少しでも長く線路を敷くためにしのぎを削っていた。なぜなら、担当した線路周辺の土地を政府が与えてくれるから。つまり、より早く敷設工事を進めた方が、より多くの土地を獲得できるのである。騎兵隊の隊長としてユニオン・パシフィック社の警備を担当するゼブ(ジョージ・ペパード)だったが、しかし先住民との土地契約を破ったり、作業員の生命を軽んじたりする現場責任者キング(リチャード・ウィドマーク)の強引なやり方に眉をひそめていた。亡き父ライナスの盟友ジェスロ(ヘンリー・フォンダ)の仲介で、先住民との良好な関係を維持しようとするゼブ。しかし、またもやキングが先住民を裏切ったことから最悪の事態が起きてしまう。

まだまだアメリカ先住民を野蛮な敵とみなす西部劇が多かった当時にあって、本作では彼らを白人から土地を奪われた被害者として描いているのだが、その傾向がハッキリと見て取れるのがこの第4章。ここでは、大西部にも近代化の波が徐々に押し寄せつつある時代を映し出しながら、その陰で犠牲になった者たちに焦点を当てる。最大の見せ場は、大量の野牛が一斉に押し寄せ、開通したばかりの鉄道を破壊し尽くす阿鼻叫喚のパニックシーン。牛のスタンピード(集団暴走)はハリウッド西部劇の伝統的な見せ場のひとつだが、本作は「シネラマ」方式のワイドスクリーン効果で格段にスペクタクルな仕上がりだ。

第5章「無法者」 監督:ヘンリー・ハサウェイ

西部開拓時代もそろそろ終焉を迎えつつあった1880年代末。亡き夫クリーヴと暮らした大都会サンフランシスコを離れることに決めたリリー(デビー・レイノルズ)は、屋敷や財産を全て売り払って現金に変え、懐かしき故郷アリゾナの牧場へ向かう。近隣の鉄道駅で彼女を出迎えたのは、保安官を引退したばかりの甥っ子ゼブ(ジョージ・ペパード)と妻ジュリー(キャロリン・ジョーンズ)、そして彼らの幼い息子たち。そこでゼブは、かつての宿敵チャーリー・ガント(イーライ・ウォラック)の一味と遭遇する。兄をゼブに殺された恨みを持つチャーリー。家族に危険が及ぶことを恐れたゼブは、チャーリーたちが列車強盗を企んでいることに気付くが、しかし後任の保安官ラムジー(リー・J・コッブ)は協力を拒む。たったひとりでチャーリー一味の強盗計画を阻止する覚悟を決めるゼブだったが…?

時速50キロで走行中の蒸気機関車で激しい銃撃戦を繰り広げる、圧巻の列車強盗シーンが素晴らしい最終章。手に汗握るとはまさにこのこと。サイレント時代のアクション映画スターで、ハリウッドにおけるスタントマンの草分け的存在でもあったリチャード・タルマッジのアクション演出は見事というほかない。ジョン・フォード映画でもお馴染みのモニュメント・ヴァレーでのロケも印象的。チャーリーの手下のひとりはハリー・ディーン・スタントンだ。ちなみに、ジョージ・ペパードのスタント代役を務めたボブ・モーガンが、列車から転落して大怪我を負うという悲劇に見舞われている。ほぼ全身を骨折した上に、顔の右半分が潰れて眼球まで飛び出していたそうだ。辛うじて一命は取りとめたものの、片脚を失ってしまったとのこと。第3章に出演しているジョン・ウェインはモーガンの友人で、この不幸な事故に胸を痛めたことから、翌年の主演作『マクリントック!』(’63)にモーガン夫人の女優イヴォンヌ・デ・カーロを起用している。

シネラマ映画はなぜ短命に終わったのか?

まさしくハリウッド西部劇の集大成とも呼ぶべき2時間44分のスペクタクル映画。70mmフィルムを3本も同時に使って撮影されたスケールの大きな映像は、北米大陸の雄大な自然を余すところなく捉えて見応え十分だ。しかも、「シネラマ」方式はカメラの手前から数キロ先の背景まで焦点がブレず、解像度が高いので通常の35mm映画であれば潰れてしまうようなディテールまできめ細かく再現する。そのため、最初に用意した衣装はミシン目が肉眼で確認できてしまったことから、全て手縫いで作り直したのだそうだ。なにしろ、西部開拓時代にミシンなんて存在するはずないのだから。誤魔化しが利かないというのはスタッフにとって相当なプレッシャーだったはずだ。

また、アルフレッド・ニューマンとケン・ダービーの手掛けた音楽スコアも素晴らしい。テーマ曲は本作のために書き下ろされたオリジナルだが、その一方でアメリカの様々な古い民謡を映画の内容に合わせてアレンジし、パッチワークのように散りばめている。中でも特に印象的なのが、劇中でデビー・レイノルズ演じるリリスが繰り返し歌う「牧場の我が家(Home in the Meadow)」。これは16世紀のイングランド民謡「グリーンスリーヴス」の歌詞を本作用に書き直したもの。原曲はザ・ヴェンチャーズからジョン・コルトレーン、オリヴィア・ニュートン・ジョンから平原綾香まで様々なアーティストがカバーしている名曲なので、日本でも聞き覚えがあるという人も多いだろう。ちなみに、本作はもともとビング・クロスビーがMGMに持ち込んだ企画を、シネラマ社とのコラボ作品のひとつとしてピックアップしたもの。クロスビーは’59年にアメリカ民謡を集めた2枚組アルバム「西部開拓史」をリリースしている。

1962年11月1日にロンドンでプレミアが行われ、その後もパリ、東京、メルボルンなど世界各地で封切られた本作。アメリカでは1963年2月20日にロサンゼルスのワーナー劇場(現ハリウッド・パシフィック劇場)でプレミア上映され、シネラマ劇場の存在しない地方都市では35mmのシネスコサイズで公開された。同時期に製作されたシネラマ映画『不思議な世界の物語』と並んで、世界的な大ヒットを飛ばした本作。しかし、本来の「シネラマ」方式で撮影・上映された劇映画はこの2本だけで、以降の『おかしなおかしなおかしな世界』(’63)や『偉大な生涯の物語』(’65)、『2001年宇宙の旅』(’68)といったシネラマ映画は、どれも70mmプリントを映写機1台で専用スクリーンに投影するだけの疑似シネラマ映画となってしまった。その理由は、「シネラマ」方式が抱えた諸問題だ。

もともと3分割されたフィルムを3台の映写機で同時に投影するという構造上、どうしても繋ぎ目が目立ってしまうという問題があった「シネラマ」方式。本作ではシーンによって繋ぎ目部分に垂直の物体を配置するという対策が取られ、なおかつ現在のデジタル・リマスター版では目立たぬよう修復・補正作業が施されているのだが、それでも所々で繋ぎ目の跡が見受けられる。加えて、専用カメラに備わった3つのレンズがそれぞれ別の方角を向いてクロス(右レンズは左側、中央レンズは中央、左レンズは右側)しているため、例えば中央と右側に立つ2人の役者が向き合って芝居をする場合、撮影現場では相手役の立ち位置から微妙にズレた方角を向かねばならない。つまり、画面上は向き合っていても実際は向き合っていないのである。これではなかなか芝居に集中できない。男女の親密な会話など重要なシーンで、メインの役者が中央にしか映っていないケースが多いのはそのためだ。

また、シネラマ専用カメラはズームレンズに対応していないため、クロースアップを撮影するには被写体にカメラが接近するしか方法がなく、どれだけアップにしてもバストショットが限界だった。さらに、人間の視界範囲の再現を特色としていることから、被写界が広すぎることも悩みの種だった。要するに、映ってはいけないものまで映ってしまうのだ。そのため、撮影開始の合図とともにスタッフは物陰に隠れなくてはならず、音を拾うガンマイクも使えないのでセットの見えないところに複数の小型マイクを仕込まねばならないし、危険なスタントシーンで安全装置を使うことも出来ない。先述した列車強盗シーンでの転落事故もそれが原因だった。

こうした撮影上の様々な困難に加えて、配給の面でも制約があった。恐らくこれが最大の問題であろう。「シネラマ」方式に対応した劇場は全米でも大都市圏にしかなく、しかもその数は60館程度にしか過ぎなかった。新たに建設しようにも莫大なコストがかかる。そのうえ、運営費用だって普通の映画館より高い。初期の紀行ドキュメンタリー映画ならば採算も合っただろうが、スターのギャラやセットの建設費など予算のかかる劇映画では難しい。そのため、シネラマ社はこれ以降、3分割での撮影や上映を廃止してしまい、「シネラマ」方式は有名無実の宣伝文句と化すことになったのだ。■

『西部開拓史』© Turner Entertainment Co. and Cinerama, Inc.

『西部開拓史』© Turner Entertainment Co. and Cinerama, Inc.