第二次世界大戦下のドイツで本当に起きた大脱走劇

捕虜収容所からの脱走劇を題材にした戦争映画は枚挙に暇ないが、しかしこの『大脱走』(’63)ほど映画ファンから広く愛され親しまれてきた作品は他にないだろう。実際に起きた脱走事件を基にしたリアリズム、史上最大規模と呼ばれる脱走計画を余すことなく再現したダイナミズム、自由を求めて困難に挑戦する勇敢な男たちの熱い友情を描いたヒロイズム。『OK牧場の決斗』(’57)や『老人と海』(’58)、『荒野の七人』(’60)などの名作で、不屈の精神を持った男たちを描き続けたジョン・スタージェス監督だが、恐らく本作はその最高峰に位置する傑作と言えよう。

舞台は第二次世界大戦下のドイツ。脱走困難とされる「第三空軍捕虜収容所」に、ドイツの捕虜となった連合軍の空軍兵士たちが到着する。彼らの共通点は脱走常習者であること。実は、当時のドイツ軍は頻発する捕虜の脱走事件に頭を悩ませていた。なにしろ、逃げた捕虜を捜索するためには貴重な時間と人員を割かねばならない。かといって、戦争に勝つことを考えれば敵兵を逃がして本隊へ戻すわけにはいかないし、ジュネーブ条約で捕虜の保護が義務付けられているので処刑するわけにもいかない。そこでドイツ空軍は脱走常習者だけを一か所に集めて厳しい監視下に置き、なるべく余計な手間を減らそうと考えたのである。

とはいえ、集まったのはいわば「脱走のプロ」ばかり。しかも、ナチス親衛隊やゲシュタポに比べるとドイツ空軍は良識的で、規則を破った捕虜への懲罰も比較的甘い。そのため、到着早々から脱走を試みる者が続出。フォン・ルーガー所長(ハンネス・メッセマー)から自重を求められた捕虜リーダーのラムゼイ大佐(ジェームズ・ドナルド)も、脱走によって敵軍を混乱させるのは兵士の義務だと言って突っぱねる。

それからほどなくして、「ビッグX」の異名を取る集団脱走計画のプロ、ロジャー・バートレット(リチャード・アッテンボロー)が収容所に連行されてくる。にわかに色めき立つ捕虜たち。目ぼしい英国空軍メンバーを一堂に集めたバートレットは、収容所の外へ繋がるトンネルを3カ所掘って、なんと一度に250名もの捕虜を脱走させるという壮大な計画を発表する。

トンネルの掘削に必要な道具を作る「製造屋」にオーストラリア人のセジウィック(ジェームズ・コバーン)、実際に掘削作業を請け負う「トンネル王」にポーランド人のダニー(チャールズ・ブロンソン)、資材を調達する「調達屋」にアメリカ人のヘンドリー(ジェームズ・ガーナー)、掘削作業で出た土を処分する「分散屋」にエリック(デヴィッド・マッカラム)、身分証などの書類を偽造する「偽造屋」にコリン(ドナルド・プレザンス)、収容所内の情報を収集する「情報屋」にマック(ゴードン・ジャクソン)といった具合に担当者を決め、捕虜たちは前代未聞の大規模脱走計画を着々と進めることとなる。

一方、彼らとは別に脱走計画を試みるのが一匹狼のアメリカ兵ヒルツ(スティーヴ・マックイーン)。何度も脱走を繰り返しては独房送りになるため通称「独房王」と呼ばれる彼は、その独房で隣同士になったアイヴス(アンガス・レニー)と組んで単独脱走を試みようとしていたのだ。それを知ったバートレットたちは、単独脱走が成功したらわざと捕まって収容所へ戻り、外部の情報を教えて欲しいとヒルズに頼む。というのも、集団脱走計画を成功させるためには逃走経路の確保も必須だが、しかし収容所内からは外の様子がよく分からないからだ。

当然ながら、この無茶な依頼を一旦は断ったヒルズ。ところが、その後トンネルのひとつが看守に発見されてしまい、ショックを受けて錯乱したアイヴスが立ち入り禁止区域に入って射殺されたことから、考えを改めたヒルツはバートレットらに協力することにする。こうしてヒルツの持ち帰った外部情報をもとに計画を進めた捕虜たちは、’44年3月24日に前代未聞の大規模な集団脱走を実行に移すのだが…?

各スタジオから企画を断られ続けた理由とは?

原作は実際に第三空軍捕虜収容所の捕虜だった元連合軍パイロット、ポール・ブリックヒルが執筆した同名のノンフィクション本。彼自身は実際に脱走しなかったものの、しかし計画そのものには加わっていた。’50年に出版されて大評判となった同著の映画化を、かなり早い時期から温めていたというジョン・スタージェス監督。当時MGMと専属契約を結んでいた彼は、最初に社長のルイス・B・メイヤーのもとへ企画を持ち込んだものの、「物語が複雑すぎるうえに予算がかかりすぎる」として断られたという。

その後独立してからも、あちこちの映画スタジオやプロデューサーに相談したが、スタージェス曰く「どこでも話を逸らされておしまいだった」らしい。最大のネックとなったのは、脱走した主要登場人物の大半が死んでしまうこと。気持ちの良いハッピーエンドがお約束だった当時のハリウッド映画において、この種のほろ苦い結末は観客の反発を招きかねないため、確かにとてもリスキーではあったのかもしれない。また、映画に華を添える女性キャラが存在しないこともマイナス要因だったそうだ。

風向きが変わるきっかけとなったのは、黒澤明監督の『七人の侍』(’54)をスタージェス監督が西部劇リメイクした『荒野の七人』。これが予想を上回る大ヒットを記録したことから、同作の製作を担当したミリッシュ兄弟およびユナイテッド・アーティスツは、いわばスタージェス監督へのご褒美として『大脱走』の企画にゴーサインを出したのだ。予算はおよそ400万ドル(380万ドル説もあり)。同年公開された戦争映画大作『北京の55日』(’63)の約1000万ドル、コメディ大作『おかしなおかしなおかしな世界』(’63)の約940万ドルと比べてみると、実はそれほど高額な予算ではなかったことが分かるだろう。

それゆえ、当初はカリフォルニアのパームスプリングス近郊を、戦時中のドイツに見立ててセットを組むという計画もあったらしい。ところが、組合の規定によってエキストラでもプロを雇わねばならず、そのため現地で人材調達をすることが出来ない。それではあまりに不経済であることから、やはりドイツが舞台ならドイツで撮影するのが理に適っているということで、ミュンヘン郊外のバヴァリア・スタジオで撮影することになったという。ちょうどスタジオの周囲も実際の収容所と同じく森に囲まれているし、大勢のエキストラも近隣の大学生を安く雇うことが出来た。収容所の屋外セットは400本の木を伐採し、森の中に空き地を作って建設したという。ちなみに、撮影終了後は倍に当たる800本の木の苗を新たに植えたそうだ。

撮影の準備で最大の難問だったのは、この第三空軍捕虜収容所のセットをどれだけ忠実に再現できるかということ。本来ならば実際に現地へ赴いて参考にすべきところだが、しかし収容所のあったザーガン(現ジャガン)周辺は戦後ポーランド領となり、当時は東西冷戦の真っ只中だったため視察が難しかった。現存する写真資料だけでは心もとない。そこで白羽の矢が立てられたのは、実際に脱走計画でトンネル掘削を担当した元捕虜ウォリー・フラディだった。劇中ではブロンソン演じるダニーのモデルとなった人物である。製作当時、母国カナダで保険会社重役となっていたフラディは、本作のテクニカル・アドバイザーとして招かれセット建設に携わり、捕虜収容所の外観だけでなくトンネルの中身まで、限りなく正確に再現したという。

豪華な名優たちの共演も大きな魅力

その一方で、史実を大幅にアレンジしたのは脚本。まあ、こればかりは仕方ないだろう。なにしろ、本作はドキュメンタリーではなくエンターテインメントである。なによりもまず、映画として面白くなくてはならない。脚本は映画『アスファルト・ジャングル』(’50)の原作者として有名な作家W・R・バーネットが初稿を仕上げ、戦時中に捕虜だった経験のあるイギリス人作家ジェームズ・クラヴェル(ドラマ『将軍 SHOGUN』の原作者)が英国軍人の描写に信ぴょう性を与えるためリライトを担当したそうだが、しかし最終的にはスタージェス監督自身が現場でどんどん書き直してしまったらしい。また、『ジャイアンツ』(’56)の脚本家として知られるアイヴァン・モファットもノークレジットで参加しているが、その件については改めて後述したいと思う。

実際にトンネルを抜けて捕虜収容所の外へ出たのは79名。そのうち3名が現場で捕らえられ、76名がいったんは逃げおおせたものの、しかし最終的に脱走に成功したのは3名だけで、再び捕虜となった73名のうち50名が見せしめのためゲシュタポによって処刑された。こうした動かしがたい事実をそのままに、脱走計画の詳細などもなるべく事実に沿って描きつつ、映画らしいアクションとサスペンスの要素をふんだんに盛り込んだ、ハリウッド流のエンターテインメント作品へと昇華させたスタージェス監督。そのほろ苦い結末にも関わらず、意外にも自由でポジティブなエネルギーに溢れているのは、やはり彼独特の揺るぎない反骨精神が物語の根底を支えているからなのだろう。

確かに脱走した捕虜の大半は処刑され、生き残った者も3名を除いて再び捕虜となってしまうが、しかしそれでもなお彼らは希望を棄てない。なぜなら、ナチスは彼らの身体的な自由を奪うことは出来ても、魂の自由まで奪うことは出来ないからだ。いわば独裁的な権力に対して、堂々と中指を立ててみせる映画。本作が真に描かんとするのは、権力の弾圧や束縛に決して屈しない強靭な精神の崇高さだと言えよう。だからこそ、あのクライマックスに魂の震えるような感動を覚えるのである。

『荒野の七人』でもスタージェス監督と組んだマックイーンにコバーン、ブロンソンをはじめ、英米独の名優たちがずらりと顔を揃えた豪華キャストの顔ぶれも素晴らしい。中でも、コリン役のドナルド・プレザンスは実際に第二次大戦で連合軍の爆撃隊にパイロットとして加わり、第三空軍捕虜収容所の近くにあった第一空軍捕虜収容所に収容されていたという経歴の持ち主。集団脱走計画に加わったこともあったという。また、調達屋ヘンドリー役のジェームズ・ガーナーも、朝鮮戦争へ従軍した際に部隊内の調達役を任されていたそうだ。この2人の熱い友情がまた感動的。ただし、彼らが飛行機で逃亡を試みるというプロットは本作独自のフィクションだという。

ほかにも魅力的な役者がいっぱいの本作だが、しかしテーマとなる「不屈の精神」を最も象徴的に体現しているのは、独房王ヒルツ役のスティーヴ・マックイーンだろう。表向きはクールな一匹狼だが、しかし内側に熱い闘志を秘めた生粋の反逆児。ただ、そんなヒルツも当初は単なるアウトサイダー的な描かれ方をしており、そのため撮影途中でラフ編集版を見たマックイーンは憤慨して席を立ってしまったらしい。おかげで撮影も一時中断することに。そこでスタージェス監督はマックイーンの意見を取り入れて脚本をブラッシュアップすべく、ハリウッドから脚本家アイヴァン・モファットを招いたというわけだ。オープニングでヒルツが立ち入り禁止区域にボールを投げ込むシーンは、その際に書き足された要素のひとつだったという。

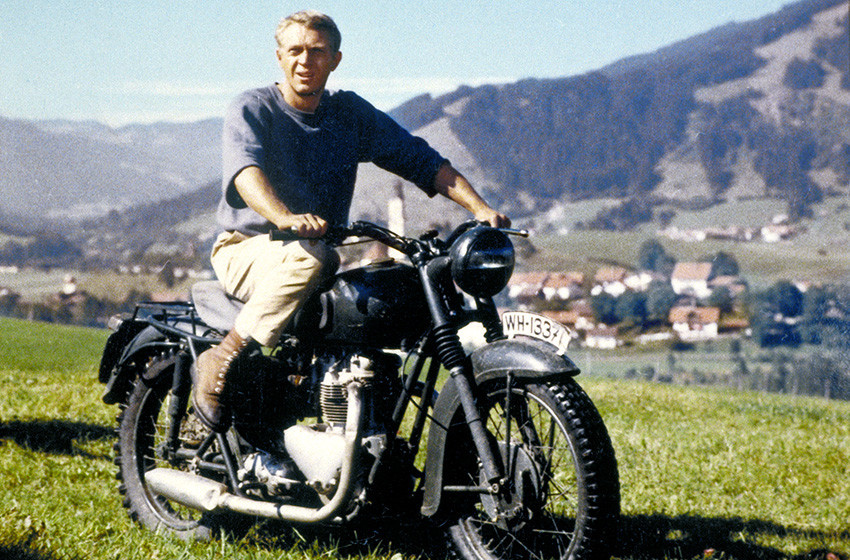

やはり最大の見せ場は終盤のバイク逃走シーン。もちろん、これも映画オリジナルのフィクションである。大のオートバイ狂だったマックイーン自身がスタントも兼ねているが、しかしジャンプ・シーンなどの危険なスタントは保険会社の許可が下りなかったため、マックイーンの友人でもあるバイクスタントマンのバド・イーキンズがスタントダブルを担当。実は、ヒルツをバイクで追跡するドイツ兵の中にもマックイーンが紛れ込んでいるらしい。これぞまさしく映画のマジック(笑)。本当にバイクが好きだったんですな。

ちなみに、実際の集団脱走劇に加わったのは主にイギリス人やカナダ人の空軍兵士たちで、アメリカ人は脱走計画の準備にこそ参加したものの、しかし計画が実行される前に他の収容所へと移送されていたらしい。だが、最重要マーケットであるアメリカでのセールスを考えれば、有名ハリウッド俳優のキャスティングは必要不可欠。そもそも本作はハリウッド映画である。そのため、劇中では米兵の移送がなかったことに。主要キャラクターについても、一部はモデルとなった特定の人物がいるものの、それ以外は複数の人物をミックスした架空のキャラクターで構成された。また、捕虜たちが脱走計画に必要な物資を調達する方法に関しても、実際は英米の諜報機関が外部から協力していたらしいのだが、機密情報に当たるとして劇中では詳細が一部省かれている。■

『大脱走』© 1963 METRO-GOLDWYN-MAYER STUDIOS INC. AND JOHN STURGES. All Rights Reserved

『大脱走』© 1963 METRO-GOLDWYN-MAYER STUDIOS INC. AND JOHN STURGES. All Rights Reserved