初めて「大人の女性」役に挑戦したオードリー

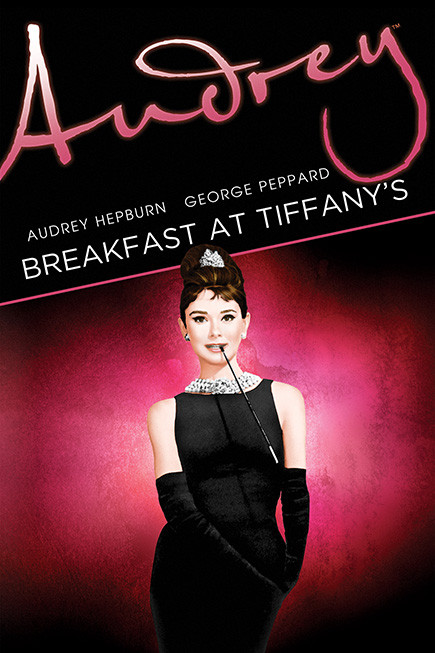

ハリウッドの妖精、オードリー・ヘプバーンの転機ともなった不朽の名作である。ヨーロッパ某国の王女様を演じた初主演作『ローマの休日』(’53)でいきなりアカデミー主演女優賞を獲得し、その知性と気品に溢れる美しさと少女のように天真爛漫で無垢な愛らしさで、たちまち世界中の映画ファンを虜にしてしまったオードリー。以降も『麗しのサブリナ』(’54)や『昼下がりの情事』(’57)などの名作に次々と主演し、清楚で可憐で初々しい処女を演じ続けた彼女が、初めて色っぽい大人の女性役に挑んだ作品。それが作家トルーマン・カポーティの小説を映画化した『ティファニーで朝食を』(’61)だった。

オードリーが演じるのは、大都会ニューヨークの洒落たアパートメントに暮らす自由気ままな女性ホリー・ゴライトリー。高級宝石店ティファニーをこよなく愛し、夜な夜な街へ繰り出しては朝帰りする毎日。ニューヨークの社交界でも顔が広い彼女は、金持ち男性とレストランやナイトクラブに同伴することで生計を立てている。昔から映画解説などで娼婦と紹介されることの多いホリーだが、しかし正確を期すならば男性のデート相手を務めて高額ギャラを稼ぐエスコートレディ。もしかしたらクライアントと寝ることもあるかもしれないが、劇中でもその辺はあえて曖昧にされている。現代風に言うならばフリーランスのキャバ嬢、原作者カポーティに言わせると「アメリカ版の芸者」である。

そんな彼女が明け方のニューヨーク五番街へとタクシーで乗り付け、まだ開店前のティファニー本店のショーウィンドーを眺めながら、コーヒーとデニッシュの軽い朝食を取るところから物語は始まる。アパートの鍵をなくしたため玄関のブザーを鳴らし、日本人の大家ユニヨシ氏(ミッキー・ルーニー)に朝からこっぴどく怒られるものの、全く気にする様子のないホリー。すると今度はお昼過ぎ、寝ていた彼女自身が玄関のブザーで起こされる。アパートの新たな住人ポール(ジョージ・ペパード)が引っ越して来たのだ。

ちょうど良かったわ、これからシンシン刑務所に入っているマフィア、サリー・トマトと面会するの、彼から教えてもらった天気予報を弁護士に伝えるだけで100ドルも貰えるのよ!というホリーの話に困惑しながらも、陽気で無邪気であっけらかんとした彼女に惹かれるポール。ホリーもどことなく兄と雰囲気が似ているポールに親近感を覚えるが、しかし恋愛感情を抱くようなことはなかった。なぜなら、彼女の目標は大富豪と結婚して玉の輿に乗ること。エスコートの仕事もそのためのコネ作りだ。一方のポールもまた、実は本職の小説家では全く食えないため、年上の裕福な人妻2E(パトリシア・ニール)のヒモをしている。上昇志向の強いパーティガールに、甲斐性なしの二枚目ジゴロ。とても結ばれそうにはない2人だ。

ある日、ポールはアパートの前で見張る中年紳士を見かける。2Eの夫が差し向けた私立探偵かと思いきや、なんとホリーの夫ドク・ゴライトリー(バディ・イブセン)だった。テキサスの田舎で生まれた孤児ホリーは、生活のために親子ほど年の離れたドクと14歳で結婚。しかし貧乏暮らしに嫌気がさして家出し、兵隊に行った唯一の肉親である兄を養うため、一獲千金の夢を追い求めてニューヨークへやって来たのだ。ポールの親身な支えもあって、夫ドクにハッキリと別れを告げるホリー。これを機に彼女との仲が深まったポールは、ようやく作家としてのキャリアも上向きになってきたことから、2Eとの愛人関係を解消してホリーにプロポーズしようとするものの、しかし愛よりも経済的な安定を望むホリーの決意は固かった…。

原作者カポーティは大いに不満だった!?

原作はトルーマン・カポーティが’58年に発表し、全米に一大センセーションを巻き起こした同名の中編小説。カポーティのもとにはハリウッドの各スタジオから映画化のオファーが殺到したそうだが、その中から彼が選んだのはパラマウントだった。プロデューサーのマーティン・ジュロウとリチャード・シェファードは、マリリン・モンロー主演のコメディ『七年目の浮気』(’55)や『バス停留所』(’56)で有名なジョージ・アクセルロッドに脚色を任せ、パラマウントの看板スターだったオードリーにホリー役をオファー。娼婦まがいの仕事をする女性の役など、オードリーが引き受けるとは思えなかったが、しかし当時32歳でキャリアの新たな方向性を模索していた彼女は、一抹の不安を抱えつつもこのチャンスに賭けることにする。ところが、原作者カポーティは映画版の出来栄えに不満で、中でも特にオードリーのキャスティングにはひどく憤慨していたという。

もともとカポーティが小説のインスピレーションにしたのは、ニューヨークのカフェ・ソサエティ(社交界)に出入りしていた彼自身が、実際に身近で目の当たりにした若い女性たち。アメリカ経済の中心地であるニューヨークには、豊かな生活を夢見て全米各地から大勢の女性が集まり、その若さと美貌でリッチな男性をゲットすべく社交界に入り浸っていたが、しかしその多くは一時チヤホヤされただけで姿を消してしまう。主人公ホリーはそうした女性たちの象徴であり、語り部である名無しの作家はカポーティ自身であった。

ホリーのモデルは複数存在するが、その中のひとりには息子をアメリカ南部の親戚に預け、ニューヨークの男たちを渡り歩いたカポーティの母親リリー・メイも含まれていたという。また、そうした恵まれない出自でありながら生来の社交性と巧みな話術を駆使し、当時はまだ珍しいオープンリー・ゲイだったことから上流階級のマダムたちに気に入られ、カフェ・ソサエティの一員に食い込んだカポーティ自身の半生も、ホリーの人物像に色濃く投影されていると見て間違いないだろう。いずれにせよ、原作ではそうした華やかなニューヨークのシビアな光と影が映し出され、ホリーのキャラクターも未熟だがシニカルでタフな女性として描かれていた。

しかし、アクセルロッドの脚色では小説版のダークな面が一掃され、主人公ホリーも無邪気でナイーブな愛くるしい女性へと変身。さらに、原作では同性愛者と思しき語り部の作家を、ハンサムで颯爽としたシスジェンダー男性ポールとして書き換え、2人の恋愛模様を軸としたロマンティック・コメディに仕上げている。なので、原作者カポーティが本作を見て憤慨したというのも無理はなかろう。

さらに、倫理や道徳の表現に厳しいヘイズコードの検閲をパスするため、いかがわしい仕事をするホリーの日常生活からセクシャルな要素をそっくり取り除いたことから、ストーリー自体が現実を都合よくシュガーコーティングした夢物語と化してしまったことは否定できまい。ただ、その決定的な弱点を大いに補って余りあるのが、ホリーを演じるオードリー・ヘプバーンその人である。性的な魅力を武器に男たちを手玉に取りながらも、決して清らかさや純粋さを失わないホリーという非現実的なキャラは、むしろ性的な魅力に乏しい永遠の妖精オードリーが演じてこそ初めて説得力を持つ。カポーティは友人でもあったマリリン・モンローをホリー役に想定していたそうだが、少なくともこの映画版に関して言えばオードリーで大正解。もし仮にこれがモンローだったら、映画そのものがコメディというよりもジョークとなってしまったはずだ。

「ムーン・リバー」なくして本作は語れない!

もちろん、軽妙洒脱で洗練されたブレイク・エドワーズの演出も功を奏している。大人向けの荒唐無稽なユーモアを基調としつつ、同時にそこはかとない切なさや哀しみを漂わせた語り口が実に味わい深いのだ。この絶妙なセンチメンタリズムを盛り上げるのが、エドワーズ監督とはテレビ『ピーター・ガン』(‘58~’61)以来の欠かせないパートナーである作曲家ヘンリー・マンシーニが手掛けたテーマ曲「ムーン・リバー」。人気のない早朝のニューヨーク五番街で、ジヴァンシーのデザインした黒いドレスに身を包んだオードリーがティファニー本店の前に降り立ち、「ムーン・リバー」の甘く切ないメロディが流れるオープニング・シーンなどは、本作が現代のおとぎ話であることを強く印象付ける。アパートの非常用階段でオードリーが「ムーン・リバー」を弾き語りするシーンも最高。決して歌の上手い人ではないのだが、だからこそプロの歌手では表現できない情感を醸し出す。これぞ女優の歌だ。

そんなエドワーズ監督のコメディ演出が際立つのは、ホリーがカフェ・ソサエティの友人たちを自宅へ招いたパーティ・シーン。脚本では主なセリフ以外に具体的な描写がなかったため、エドワーズ監督はスタッフやキャストと撮影現場で相談しながら、あの「奇人変人の大饗宴」とも呼ぶべきクレイジーなパーティを作り上げたのだ。パーティ客として集められたのは、普段から監督とは気心の知れた友人ばかり。衣装や小道具もキャストが私物を持ち寄り、撮影では本物のシャンパンが振る舞われたという。この賑やかな演出が評判となったことから、ならばパーティ・シーンだけで映画を作ってしまおうと考えたエドワーズ監督。そこから生まれたのが、ピーター・セラーズを主演に迎えた『パーティ』(’68)だったのである。

その一方、後に批判されるようになったのはミッキー・ルーニー演じる日本人の大家ユニヨシ氏。白人がアジア人を演じること自体が「イエローフェイス」と呼ばれて現代ではNGなのだが、加えて「眼鏡をかけたチビで出っ歯の日本人」というユニヨシ氏の外見は、敵国日本を貶めるため戦前・戦中のアメリカで流布された醜い日本人像そのもので、今となって見れば非常に差別的だ。当時はこれを「面白い」と思ったというエドワーズ監督だが、後に「酷い過ちだった」と認めている。また、演じるミッキー・ルーニー自身も、自伝の中でユニヨシ役を後悔していると告白。かつてハリウッドで最も稼ぐスーパースターだったルーニーだが、しかし本作の当時はすっかり落ち目で仕事にあぶれていた。それゆえ、違和感を覚えつつも断るに断れなかったようだ。

オードリーの相手役に起用されたのは、当時新進の若手スターだったジョージ・ペパード。アクターズ・スタジオで修業を積んだ彼は、本作にもメソッド演技を持ち込もうとしたため、撮影現場ではエドワーズ監督と対立することが多かったと伝えられる。これには主演のオードリーも困惑したらしい。そもそもオードリーは直感で芝居をする女優で、役柄を自分の個性に近づけるタイプの人。役柄に自分を寄せてなりきるメソッド演技とは正反対であるため、ペパードとは水と油だったようだ。

しかも、その後のフィルモグラフィーを見ても分かるように、ペパードは男臭いタフガイ役を好む俳優である。そのため、リッチな中年女性の尻に敷かれる男というポール役の設定に不満があり、名女優パトリシア・ニール演じる愛人2Eの強気なセリフを大幅に削らせてしまったらしい。アクターズ・スタジオ時代にはペパードと親しかったというパトリシア曰く、「彼はすっかり自分を大物だと勘違いしていた」とのこと。おかげで撮影現場では彼ひとりだけ浮いてしまい、後にキャリアが低迷すると辛酸を舐めることとなる。

ちなみにニューヨークを舞台とした本作だが、実際にニューヨークでロケされたのは10日間程度だけ。大半がハリウッドのパラマウント・スタジオで撮影されている。例えば、ホリーとポールが五番街のティファニー本店を訪れるシーン。入り口から店に足を踏み入れた2人が、ショーケースに飾られた豪華なイエローダイヤに息を呑む場面まではティファニー本店でのロケだが、2人の顔をクロースアップで映したカットバック以降は全てスタジオに再現されたセットを使用。雨の降りしきるクライマックスのニューヨーク路上シーンも、パラマウント・スタジオに常設されたニューヨーク・セットで撮影されている。

かくして、およそ250万ドルの予算に対して、興行収入1400万ドルという空前の大ヒットを記録した本作。アカデミー賞ではヘンリー・マンシーニが最優秀作曲賞と最優秀歌曲賞の2部門を獲得。サントラ盤アルバムも映画音楽としては異例の大ヒットを記録した。それまでハリウッド映画において音楽は、なるべく目立たないようにストーリーを盛り上げる脇役だったが、しかしテーマ曲「ムーン・リバー」のメロディを様々なアレンジで使った本作のポップでキャッチーな音楽スコアは、アルフレッド・ニューマンの『慕情』(’55)やマックス・スタイナーの『避暑地の出来事』(’59)と並んで、映画音楽の概念と役割を変えるうえで大きな役割を果たしたと言えよう。

もちろん、本作で大人の女優への新規路線開拓に成功したオードリーも、『噂の二人』(’61)や『マイ・フェア・レディ』(’64)、『暗くなるまで待って』(’67)などの難役へ積極的に挑戦するように。中でも、『シャレード』(’63)や『パリで一緒に』(’64)、『おしゃれ泥棒』(’66)などは、本作のホリー役なくしては生まれなかったのではないかとも思われる。■

『ティファニーで朝食を』© 2022 BY PARAMOUNT PICTURES CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

『ティファニーで朝食を』© 2022 BY PARAMOUNT PICTURES CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.