アメリカの光と影を映し出す、貧しい若者たちの群像劇

巨匠フランシス・フォード・コッポラが監督を手掛け、アメリカはもとより日本でも爆発的な大ヒットを記録した、’80年代を象徴する青春映画の金字塔『アウトサイダー』(’83)。いつまでも若かりし頃の輝きを失わないで…と歌う、スティーヴィー・ワンダーの主題歌「ステイ・ゴールド」の美しくも抒情的なメロディと共に記憶している映画ファンも多いことだろう。

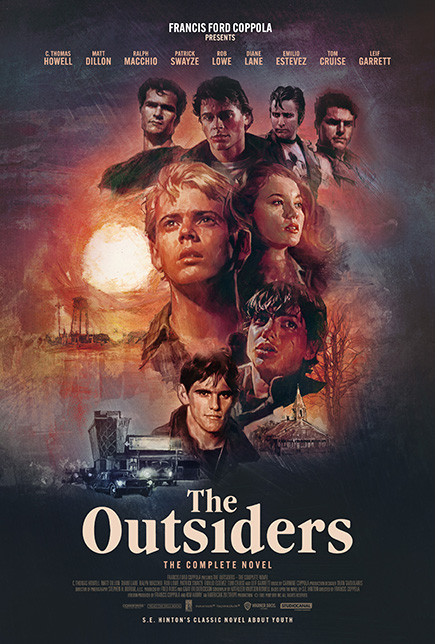

‘80年代のハリウッドといえば青春映画の全盛期。『初体験リッジモント・ハイ』(’82)や『プライベート・スクール』(’83)のようなセックス・コメディから、ジョン・ヒューズ監督の『すてきな片想い』(’84)や『ブレックファスト・クラブ』(’85)のようにお洒落な学園ドラマ、さらには『セント・エルモス・ファイアー』(’85)に『プリティ・イン・ピンク』(’86)に『ダーティ・ダンシング』(’87)に『ヘザース/ベロニカの熱い日』(’88)にと、等身大の若者たちを鮮やかに描いた青春映画が次から次へと大ヒットし、ブラット・パック(悪ガキ集団)と呼ばれる若手の青春映画スターたちがハリウッドのニュー・セレブとして持て囃された時代だ。そのブラット・パック第一世代(マット・ディロンやC・トーマス・ハウエル、ラルフ・マッチオ、トム・クルーズなど)の俳優たちがズラリ勢ぞろいした本作は、さしずめ’80年代青春映画ブームの原点にして頂点と呼べるかもしれない。

原作はデビュー当時まだ18歳だった女性作家S・E・ヒントンが高校在学中に執筆し、処女作として’67年に発表してベストセラーとなった同名のヤングアダルト小説。ヒントン自身が生まれ育ったオクラホマ州の町タルサを舞台に、行き場のない怒りや不満や哀しみをぶつけるかのごとく、喧嘩ばかりに明け暮れる貧しい若者たちの青春群像が描かれる。まずはそのストーリーから振り返ってみよう。

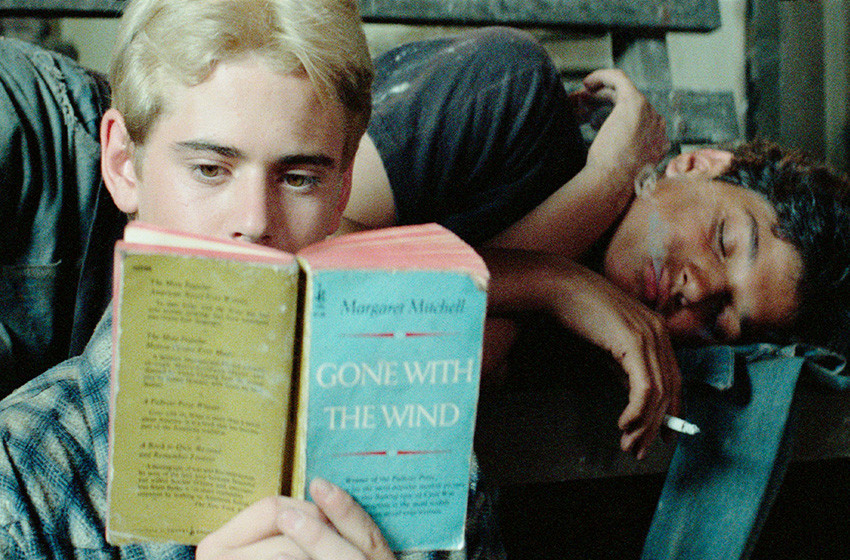

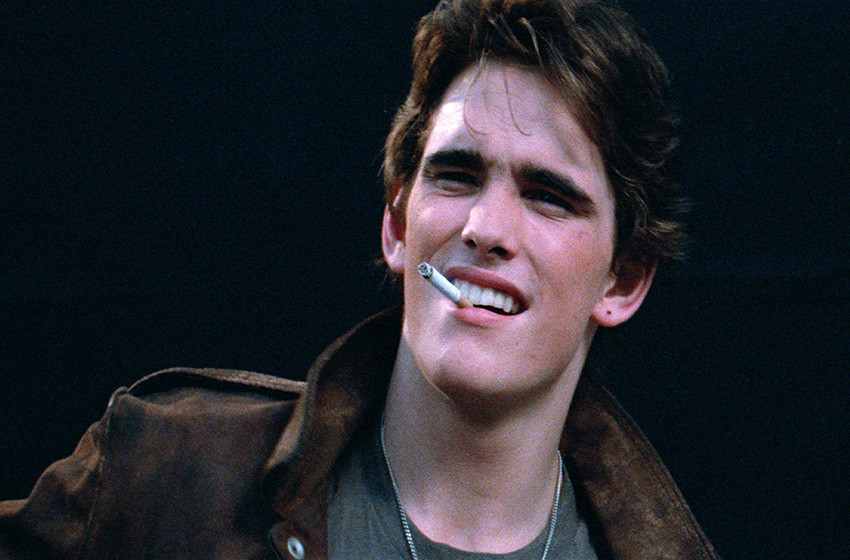

時は’60年代半ば。主人公はリーダー格のクールなタフガイ、ダラス(マット・ディロン)を筆頭に、両親を交通事故で亡くした14歳の最年少ポニーボーイ(C・トーマス・ハウエル)、その兄貴のダレル(パトリック・スウェイジ)とソーダポップ(ロブ・ロウ)、親からの虐待に苦しむジョニー(ラルフ・マッチオ)、ひょうきんで明るいツー・ビット(エミリオ・エステベス)に筋肉バカのお調子者スティーヴ(トム・クルーズ)など、「グリース」と呼ばれる貧困層の不良少年グループだ。肩で風を切るようにしてイキがっている彼らだが、しかしその素顔はごくごく平凡な普通の若者たち。中でも、物語の語り部であるポニーボーイは映画と本をこよなく愛する芸術家肌の秀才で、その親友ジョニーも争いごとを嫌う繊細で心優しい少年だ。しかし、たまたま運悪くスラム地区の貧困層に生まれ育ってしまった彼らは、普段からタフを装わなくては弱肉強食の世界を生き抜くことが出来ないのである。

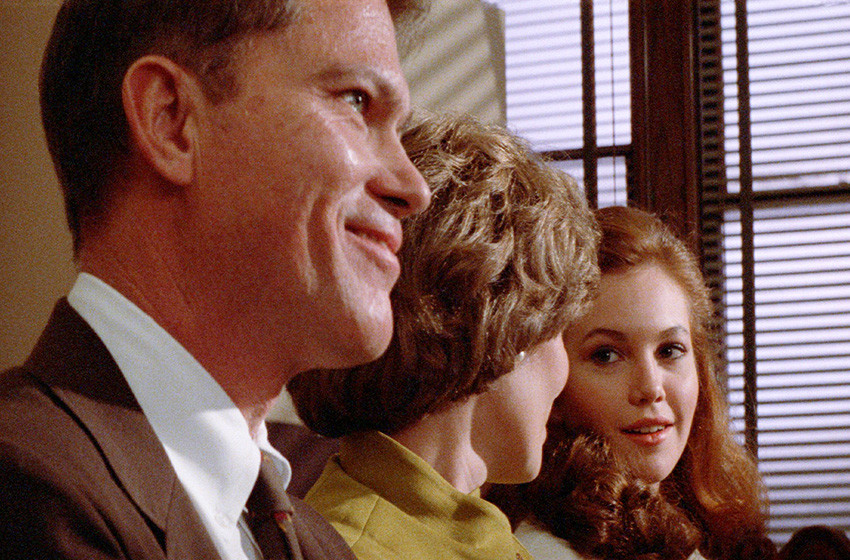

そんな「グリース」の面々にとって最大のライバルは、山手の高級住宅地を根城にする富裕層の不良グループ「ソッシュ」。普段から小競り合いの絶えない「グリース」と「ソッシュ」だが、ある晩ドライブイン・シアターでポニーボーイたちが「ソッシュ」の美少女チェリー(ダイアン・レイン)と親しくなったことから、これに嫉妬した「ソッシュ」のリーダー格ボブ(レイフ・ギャレット)が仲間を引き連れてポニーボーイとジョニーを襲撃。目の前でリンチされるポニーボーイを助けようとしたジョニーだったが、しかし無我夢中だったために勢い余ってボブをナイフで刺し殺してしまう。恐れをなして一目散に逃げだした「ソッシュ」の連中。ボブの死体と共に取り残されて途方に暮れるポニーボーイとジョニー。2人はダラスの助言で遠く離れた古い教会の廃墟へ身を隠し、熱(ほとぼり)がさめるのを待つことにするのだが、そんな彼らを皮肉な運命が待ち受ける…。

巨匠コッポラを突き動かした原作ファンのティーンたち

『風と共に去りぬ』(’39)のキッズ版をコンセプトにしたというコッポラ監督。なるほど、確かに夕焼けの空を背景にしたオープニングのタイトル・シークエンスをはじめ、明らかに『風と共に去りぬ』からインスパイアされたと思しきシーンは少なくない。さらに言えば、愛情に飢えた不良少年たちを巡る切なくもほろ苦い青春ストーリーは、まるでジェームズ・ディーンの『理由なき反抗』(’55)や『エデンの東』(’55)の如し。興行的に大惨敗を喫した前作『ワン・フロム・ザ・ハート』(’82)でも垣間見せた、ハリウッド黄金期のスタジオ映画に対するコッポラ監督の愛情と憧憬が滲み出ている映画と言えるだろう。

それにしても、『ゴッドファーザー』(’72)シリーズでマフィアの熾烈な権力争いを描き、『地獄の黙示録』(’79)では戦場の地獄と狂気をスクリーンにぶちまけたフランシス・フォード・コッポラが、一転してなぜ、これほどまでに瑞々しい正統派の青春メロドラマを世に送り出したのか。その経緯がまたちょっと興味深い。

そもそもの始まりは、’80年の春にコッポラのもとへ届いた一通の手紙。それは、カリフォルニア州フレズノ市のローン・スター小学校に勤める図書館司書ジョー・エレン・ミサキアンが、8年生の生徒たちに代わって代筆したもの。封筒にはS・E・ヒントンの小説「アウトサイダー」が同梱され、手紙には「これを貴方に映画化して欲しい」との旨がしたためられていた。どうやら、原作の熱心なファンで映画化を望んでいた8年生の生徒たちは、『ゴッドファーザー』の映画化に成功したコッポラであれば適任だろうと考えたようだ。手紙には生徒たちの署名まで添えられていたらしい。そこで、当時はS・E・ヒントンの名前すら知らなかったコッポラ監督だが、子供たちの熱意に心を動かされて原作本を読み、さらにオクラホマ州タルサにも足を運んで作者ヒントンと親しくなり、最終的に映画化へ踏み切ることにしたのである。要するに、きっかけは原作ファンからのご指名ラブコールだったのだ。

また、先述したようにブラット・パックと呼ばれる新世代の若手スターを数多く輩出した本作だが、配役選考の際にコッポラ監督が採用したユニークな形式のオーディションも今や語り草となっている。キャスティング・ディレクターを任されたのは、『ゴッドファーザー』以来の付き合いである盟友フレッド・ルース。なるべく手垢の付いていない無名俳優を中心に、ルースは数十名の候補者を全米各地から探し出してきたという。その中には、最終的に合格したメイン・キャスト陣はもちろんのこと、次作『ランブルフィッシュ』(’83)で起用されるミッキー・ロークやヴィンセント・スパーノをはじめ、デニス・クエイドにスコット・ベイオ、アンソニー・マイケル・ホール、アダム・ボールドウィン、ヘレン・スレイターにキャサリン・メアリー・スチュワート、ケイト・キャプショーなどなど、後に映画界で名を成す有望な新人が多数含まれていた。

若手俳優たちを戸惑わせた前代未聞のオーディションとは?

で、そんな才能あふれる候補者たちをコッポラ監督がどうしたかというと、まずはオーディション会場に全員集めて複数のグループに分け、その場で指定したシーンを交代で演じさせたという。通常、オーディションというのは審査員を前に個別で行うものなので、この前代未聞のグループ・オーディションには多くの参加者が戸惑った。なにしろ、審査員だけでなく他の参加者も見ている前で芝居をしなくてはならない。駆け出しの若手俳優にとっては相当なプレッシャーだったはずだ。しかも、コッポラは各人の適性や相性をチェックするため、あえて全員に複数の役柄を演じさせた。実際、トム・クルーズがダラス役を、エミリオ・エステベスがソーダポップ役を演じたオーディション映像も残っている。最初からジョニー役を希望していたというラルフ・マッチオは、ポニーボーイやツー・ビットのセリフ読みをさせられるたび、「このままだとジョニー役は貰えないかもしれない」と不安になったそうだ。

こうした実験的なプロセスを経て選ばれたのが、本作を機にスターダムを駆け上がったブラット・パック第一世代の面々。ただし、ダラス役のマット・ディロンはすでにティーン・スターとして頭角を現しており、中でも特に日本では『リトル・ダーリング』(’80)や『マイ・ボディガード』(’80)のヒットで絶大な人気を誇っていた。筆者はこれまでに2回ほどマット・ディロンに単独インタビューをしているが、若い女性ファンから追いかけられるような経験をしたのは日本だけだと語っていたのが印象的。当時はアメリカ本国よりも日本での人気の方が高かったのだ。

それはともかく、コッポラ監督がオーディションで最初に手応えを感じたのもマット・ディロンだったという。なにしろ、本人は高校の授業をさぼってまでS・E・ヒントンの小説を貪り読むほどの熱烈なファン。役柄だけでなく作品の世界も誰より理解していた。しかも、当時はヒントンの小説を映画化した『テックス』(’82)に主演したばかり。その過程で原作者ヒントンとも大親友になっていた。もはや、『アウトサイダー』に出ることは彼の宿命みたいなものだったと言えよう。実際、かなり早い段階でコッポラは彼をダラス役に決めたらしいのだが、しかし監督から「もう帰っていいよ」と言われたディロンは、オーディションに落ちたものと勘違いしてムチャクチャ凹んだそうだ。

当時すでにスターだったといえば、ヒロインのチェリー役を演じているダイアン・レインも同様。なんたって、13歳の時に主演した映画デビュー作『リトル・ロマンス』(’79)で天下の名優ローレンス・オリヴィエと渡り合い、マスコミから「第二のグレース・ケリー」とまで呼ばれた逸材である。また、富裕層グループ「ソッシュ」のリーダー、ボブ役のレイフ・ギャレットも、当時すでに全盛期を過ぎて落ち目だったとはいえ、’70年代に全米で絶大な人気を誇ったスーパー・ティーンアイドル。歌手としてもシングル「ダンスに夢中」が全米チャート・トップ10に入り、日本のお菓子メーカーのTVCMにも起用された。田原俊彦のデビュー曲「哀愁でいと」も、実はレイフ・ギャレットのカバー曲である。

ちなみに、本作は若手俳優のオーディションだけでなく演技指導もかなり実験的。まずメイン・キャストは撮影開始の3~4週間前にロケ地のタルサへ入り、本番さながらのリハーサルを行い、その様子を全てビデオ撮影&デジタル編集していたという。そうすることによって、撮影本番へ入る頃には役柄と同じような信頼関係がキャストの間にも生まれたのだとか。さらに、コッポラ監督は「グリース」役の俳優たちをホテルの安い部屋へ泊らせ、反対に「ソッシュ」役の俳優たちは高い部屋に泊まらせる、「グリース」役の役者たちの台本はプラスチック製のバインダーで、「ソッシュ」役の役者たちには革製のバインダーを与えるなど、両者の扱いに差をつけることで互いへのライバル意識を芽生えさせたのだそうだ。まあ、このやり方には恐らく賛否あることだろう。実際、撮影現場の外でも喧嘩沙汰が起きたらしいので、少なからず問題のある演技指導だったのではないかとも思う。

「ディレクターズ・カット版」の見どころもチェック

こうして出来上がった映画『アウトサイダー』は、世界中のティーンエージャーたちの共感を集めて大ヒットを飛ばし、『ワン・フロム・ザ・ハート』の大失敗で危機に陥ったコッポラのキャリアを救ったわけだが、その一方で原作ファンにとって大事なシーンが幾つも抜けていることから、監督のもとには「もっと原作に忠実であった方が良かった」との不満を示すファン・レターが長年に渡って多く届いていたらしい。そう言われると、筆者も初見時はノスタルジックな映像の美しさや旬な若手俳優たちの魅力に心酔しつつ、どことなくストーリーに物足りなさを感じていたことは否めない。それゆえ、同じくコッポラがヒントンの小説を忠実に映画化した次回作『ランブルフィッシュ』の方が、作品の出来栄えに軍配が上がると考えていたのだが、どうやらコッポラ監督自身も劇場公開版には不満があったらしい。

というのも、もともと本作は原作小説に出来る限り忠実な内容で、上映時間も当初は2時間近くあったのだが、これを長すぎると感じた配給元ワーナーの指示によって91分に短縮させられていたのだ。そこで劇場公開から23年後の’05年、コッポラ監督は削除シーンを再編集で復元した「ディレクターズ・カット版」を初めて発表。これが劇場公開版を遥かに凌駕するほど素晴らしい出来栄えだった。

まずはメインキャラクターやストーリーの設定背景を詳しく掘り下げた導入部分が復活。おかげで、劇場公開版ではなんとなく浅く感じられた彼らの友情と絆の描写に、圧倒的な深みと説得力が加わっている。これは恐らく誰の目にも明らかであろう。さらに、ポニーボーイとソーダポップ、ダレルのカーティス3兄弟に関するシーンも大幅に復活し、どれだけの困難に見舞われようともお互いに助け合う兄弟愛の美しさと尊さが描かれる。中でも、ポニーボーイとソーダポップが同じベッドでお互いを抱きしめながら、人生の様々なことについて本音で語り合うシーンは素直に感動的だ。そういえば、ポニーボーイは親友ジョニーともよくハグしていたっけ。ゲイではないストレートの男同士だって抱きしめ合うことは恥ずかしいことじゃないし、辛いときにお互いを慰めたっていい。もちろん、男が弱音を吐いたって泣いたって構わないし、男だからって強くなくてはいけないわけじゃない。そもそも、男同士がいちいちマウントを取って強さを競ったりするの、ホントに無益で下らないからやめようよ。そんな「有害な男らしさ」からの脱却を、今から40年も前にハッキリと描いていたことは本作の先見の明であろう。

さらに、劇場公開版では『風と共に去りぬ』のキッズ版というコンセプトのもと、コッポラ監督の実父カーマインが甘美で壮麗な音楽スコアを作曲したのだが、これがまたあまりにもメロドラマ的過ぎた。そのため、「ディレクターズ・カット版」ではオリジナル・スコアを大幅にカットし、代わりにビートルズ上陸以前のアメリカのティーンたちに愛されたエルヴィス・プレスリーやカール・パーキンス、ジェリー・リー・ルイスなどのヒットソングをたっぷりとフィーチャー。そこへ、当時のロックンロールやR&Bをベースにしたマイケル・セイファートとデイヴ・パドラットのクールな音楽スコアを新たに追加することで、映画そのものがリアルな時代性をまとい、作品全体の印象も引き締まったように感じられる。

しばしば商業的な理由を最重要視して編集された「劇場公開版」に対して、監督自身が本来ならこうあるべきと考える理想形を追求した「ディレクターズ・カット版」は、それゆえ自己満足に陥りがちだったりもするのだが、少なくとも本作の場合はセルジオ・レオーネ監督の『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ』(’84)と同じくオリジナルの完成度を確実に上回っている。初公開時に映画館で見て夢中になったという人はもちろんのこと、実は周りの評判ほど感動しなかったという人にもぜひ、この「ディレクターズ・カット版」を見て頂きたいと切に願う。■

『アウトサイダー【ディレクターズ・カット版】』© 2005 / ZOETROPE CORPORATION - Tous Droits Réservés

『アウトサイダー【ディレクターズ・カット版】』© 2005 / ZOETROPE CORPORATION - Tous Droits Réservés