原作コミックは『スター・ウォーズ』のルーツでもあった!

ジョージ・ルーカス監督による『スター・ウォーズ』(’77)の大ヒットをきっかけに、文字通り世界中で巻き起こったSF映画ブーム。同作の大きな功績といえば、飛躍的に進化した特撮技術や洗練された美術デザインによって、それまで子供騙しと揶揄されることの多かったSF映画に超現実的な説得力をもたらし、なにかとB級扱いされがちだった同ジャンルの地位をAクラスへ押し上げたことだと思うが、もうひとつ忘れてならないのは、長いことハリウッドで途絶えていた「スペース・オペラ」の伝統を見事に復活させたことであろう。

スペース・オペラ(=宇宙冒険活劇)とは、宇宙空間を舞台にした騎士道物語的なヒロイック・ファンタジーのこと。SF(空想科学)のサブジャンルではあるものの、しかし比率としては「科学」よりも「空想」の占める割合が圧倒的に大きく、どちらかというと神話や英雄伝説の類に近いと言えよう。かつてのハリウッドでは、「フラッシュ・ゴードン」や「バック・ロジャース」などコミック原作のスペース・オペラが、子供向けの連続活劇映画として大変な人気を博していたのだが、しかし第二次世界大戦後に米ソの宇宙開発競争が本格化し、一般市民でも科学技術に強い関心を持つようになると、どこまでも非現実的なスペース・オペラは急速に衰退してしまう。そんな古式ゆかしいSFジャンルを、有人宇宙飛行が夢物語ではなくなった時代に相応しくアップデートしたのが『スター・ウォーズ』だったわけだが、それに端を発するSF映画ブームもそろそろひと段落かと思われた矢先の’80年、あえて古き良き時代の荒唐無稽をそのまま現代に再現した王道的スペース・オペラ映画が登場する。それが、本作『フラッシュ・ゴードン』(’80)だ。

原作は’34年1月7日に全米で連載が始まったアレックス・レイモンドの新聞漫画「フラッシュ・ゴードン」。イェール大学を卒業した有名スポーツ選手(連載開始当初はポロ選手だった)フラッシュ・ゴードンと恋人デイル・アーデンが、天才科学者ザーコフ博士の開発した宇宙ロケットで地球から飛び出し、惑星モンゴの冷酷非情な独裁者ミン皇帝などのヴィランを相手に戦いを繰り広げる…というお話だ。当時のアメリカでは、同じく新聞の連載漫画だった「25世紀のバック・ロジャース」やパルプ小説「キャプテン・フューチャー」などのスペース・オペラが盛り上がっており、その人気にあやかるべくハリウッドの映画会社ユニバーサルが、いわゆる連続活劇映画として「フラッシュ・ゴードン」の映画化を企画する。その第1弾『超人対火星人』(’36)は、ユニバーサルにとって年間第2位の売り上げを誇る大ヒットを記録。フラッシュ・ゴードン役を演じた俳優バスター・クラッブは一躍トップスターとなり、『フラッシュ・ゴードンの火星旅行』(’38)に『宇宙征服』(‘40)と続編映画も作られた。

ちなみに連続活劇映画(=シリアル)とは、全12~15話で完結する連続ドラマ形式のアクション映画のこと。各エピソードは20分前後なので、だいたい1作品の総尺は4~5時間。新しいエピソードは週替わりで上映され、いずれもクリフハンガー形式で次回への期待を煽る。いわばテレビ・シリーズのご先祖様みたいなものだ。映画界でスペース・オペラが途絶えた’50年代以降、『スペース・パトロール』(‘50~’55)や『進め!宇宙パトロール』(’54)、『宇宙戦士コディ』(’55)など、スペース・オペラは子供向けの特撮テレビ・シリーズとして生き延びたのだが、それなりにスケールの大きな冒険活劇を描くにあたって、やはり連続ドラマ形式はフォーマットとして向いていたのかもしれない。

いずれにせよ、ハリウッドで最初のスペース・オペラ映画とされるのが連続活劇版「フラッシュ・ゴードン」シリーズ。その大成功のおかげで、「25世紀のバック・ロジャース」も同じく連続活劇として映画化された。実はジョージ・ルーカスも、もともとは「フラッシュ・ゴードン」の映画化を希望していたものの、先に映画化権が押さえられていたため断念し、代わりにオリジナルの『スター・ウォーズ』を作ったと言われている。その映画化権を先に取得していたのが、ほかでもないイタリアの誇る大物映画製作者ディノ・デ・ラウレンティスだったのである。

実は製作者ディノ・デ・ラウレンティスの趣味が全開だった!?

巨匠フェデリコ・フェリーニの『道』(’54)や『カビリアの夜』(’56)を筆頭に、ソフィア・ローレン主演の『河の女』(’55)にオードリー・ヘプバーン主演の『戦争と平和』(’56)、アル・パチーノ主演の『セルピコ』(’73)にチャールズ・ブロンソン主演の『狼よさらば』(’74)などなど、文字通り世界を股にかけて数々の名作・話題作を世に送り出してきた映画界の巨人ディノ・デ・ラウレンディス。実は彼、フランスの大人向けバンド・デシネを映画化した『バーバレラ』(’68)やイタリアのフメッティ・ネリを映画化した『黄金の眼』(’68)、「英雄コナン」を原作とする『コナン・ザ・グレート』(’82)を手掛けていることからも推察できるように、古き良き時代のコミックやパルプ小説の大ファンだったらしい。「フラッシュ・ゴードン」についても、イタリア語版の原作コミックを全巻コレクションするほどのマニアだったそうだ。

当初、彼はフェリーニに演出を任せようとしたが実現せず、代わりとしてニコラス・ローグに白羽の矢を立てるもののソリが合わず、セルジオ・レオーネに依頼したところ脚本にダメ出しをされて断られ、最終的に『狙撃者』(’71)以来目ぼしいヒットに恵まれなかったマイク・ホッジス監督が選ばれる。恐らく、プロデューサー的に使い勝手が良かったのだろう。脚本を手掛けたロレンツォ・センプル・ジュニアによると、ストーリーからビジュアルまで全てがデ・ラウレンティスの一存で決められていたのだとか。言うなれば、マイク・ホッジスは現場監督に過ぎず、実質的にはディノ・デ・ラウレンティスの映画だったのである。

そのロレンツォ・センプル・ジュニアの手掛けた脚本が実に荒唐無稽でナンセンス!当時は『キング・コング』(’76)や『ハリケーン』(’79)で立て続けにデ・ラウレンティスと組んでいたセンプル・ジュニアだが、もともとはテレビ版『バットマン』(‘66~’68)で名を成した人である。キッチュでコミカルでバカバカしくて、だからこそ理屈抜きに楽しいテレビ版『バットマン』。実はそれこそ、デ・ラウレンティスが本作に求めたものだったという。

暇を持て余した惑星モンゴの邪悪なミン皇帝は、たまたま見つけた平和な惑星・地球を滅亡させることにする。一気に滅ぼしてはつまらないからと、次々に自然災害を起こしていくミン皇帝(マックス・フォン・シドー)。一体どうやるのかというと、「地震」とか「ハリケーン」とか「竜巻」とか「火山噴火」とか英語で書かれたボタンを押していくだけなのだからズッコケる(笑)。あれですね、この時点で真面目に見ちゃいけない映画なのがマル分かりですな。で、地球が天変地異に見舞われる中、たまたま同じ飛行機に乗り合わせたのが、アメフトのスター選手フラッシュ・ゴードン(サム・ジョーンズ)と旅行会社の社員デイル・アーデン(メロディ・アンダーソン)。やむなく飛行機を不時着させたところ、そこは偶然にも宇宙科学者ザーコフ博士(トポル)の研究所だったという都合の良さ!以前より異星人からの攻撃を予見していたザーコフ博士は、自ら開発した宇宙ロケットにフラッシュとデイルを無理やり乗せ、和平交渉のため惑星モンゴへと旅立つ。

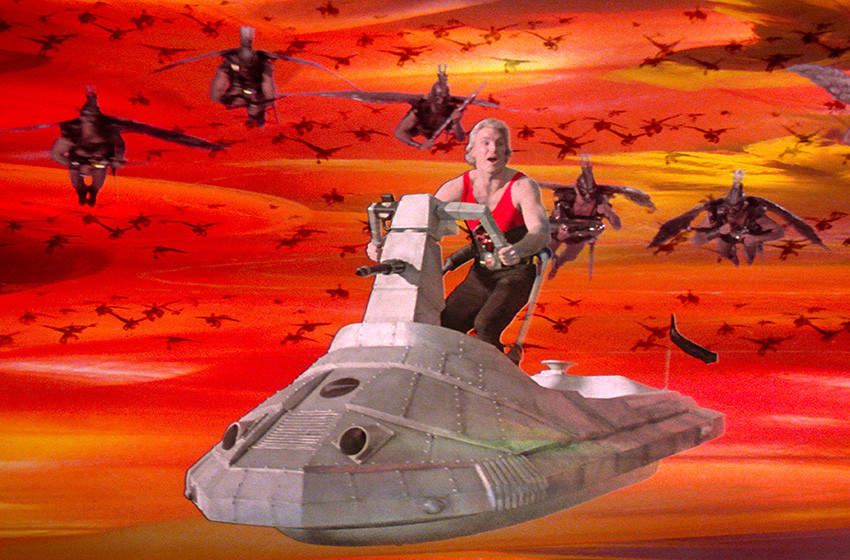

とはいえ、当然ながらミン皇帝は話の通じる相手ではなく、3人はあえなく捕虜の身となってしまうことに。こうなったらミン皇帝を倒す以外に地球を救う方法はない!ということで、フラッシュたちはミン皇帝の圧政に苦しむ森の国アーボリアのバリン公(ティモシー・ダルトン)や鳥人集団ホークマンの王ヴァルタン公(ブライアン・ブレスド)、父親であるミン皇帝に反抗するオーラ姫(オルネラ・ムーティ)らを味方につけ、大規模な反乱計画を企てるのだった…!

というわけで、往年の子供向け宇宙冒険活劇そのままのレトロフューチャーな世界観といい、『スター・ウォーズ』以前の時代と大して変わらないローテクな特撮技術といい、劇場公開から40年以上を経た今でこそ新鮮な面白さがあるものの、当時は賛否両論だったというのも頷ける話ではある。確かにこれは好き嫌いが真っ二つに分かれるはずだ。悪趣味スレスレのキャンプな美的センスとキャッチーで痛快なロック・ミュージックの組み合わせは、さながらスペース・オペラ版『ロッキー・ホラー・ショー』。まさにミッドナイト・シネマのノリである。その音楽を手掛けたのが、イギリスを代表する人気ロックバンド、クイーン。これがまた底抜けにカッコ良いのですよ。今でも根強い本作のカルト人気は、このクイーンによるサントラに負うところも大きいはずだ。

さらに、デ・ラウレンティスはフェリーニの『サテリコン』(’69)や『アマルコルド』(’73)、『カサノバ』(’76)などで有名な美術監督ダニロ・ドナーティの大ファンで、本作ではセットから衣装に至るまで全てのビジュアル・デザインを彼に一任。エロティックでフェティッシュなニュアンスをたっぷりと含んだ、ドナーティの豪華絢爛で大胆不敵で退廃的なデザインは極めてヨーロッパ的である。当時、イギリスやイタリアでは興行的に大成功したものの、アメリカでは全くの不評だったというのも分からないではない。そういえば、よくよく見ているとビジュアル的に『バーバレラ』を彷彿とさせるような点も少なくありませんな。なるほど、そういう意味でもデ・ラウレンティスの趣味に合致していたのだろう。

いずれにせよ、人によって合う合わないがハッキリと分かれる作品ではあるものの、しかし古き良き「宇宙冒険活劇」を愛する映画ファンであればハマること間違いなし!あのエドガー・ライト監督やタイカ・ワイティティ監督もファンであることを公言し、セス・マクファーレン監督も『テッド』(’12)でオマージュを捧げている。本作の製作舞台裏と主演俳優サム・ジョーンズのキャリアにスポットを当てた「Life After Flash」(’19)というドキュメンタリー映画まで作られた。今回、ザ・シネマではデジタル修復された超高画質の4Kレストア版を放送。改めて、そのレトロだけど新鮮で、悪趣味だけどポップで、荒唐無稽だけど愉快で楽しい『フラッシュ・ゴードン』の魅力を再確認して欲しい。■

『フラッシュ・ゴードン』© 1980 STUDIOCANAL

『フラッシュ・ゴードン』© 1980 STUDIOCANAL