キャリアのどん底だったペキンパー監督

ご存知、『ワイルド・バンチ』(’69)や『ゲッタウェイ』(’72)などの傑作アクションを大ヒットさせ、「バイオレンス映画の巨匠」として没後40年近くを経た今もなお、世界中で根強い人気を誇る映画監督サム・ペキンパー(1925~84)。その一方で、頑なに己の美学を追求するあまり映画会社やプロデューサーと度々衝突し、そのストレスもあってアルコールやドラッグに依存して問題行動を繰り返したため、扱いづらい監督として業界内に悪名を馳せたトラブルメーカーでもあった。

しかも『ビリー・ザ・キッド/21歳の生涯』(’73)以降は興行的な失敗作が続き、そのうえ心臓にペースメーカーを入れるという健康問題も抱えていた。いくら才能があるとはいえ、商業映画を任せるにはリスクが高すぎるとして、映画会社やプロデューサーから敬遠されても仕方なかろう。実際、久しぶりに当たりを取った『コンボイ』(’78)が、自身のキャリアで最大の興行収入を稼ぎ出したにもかかわらず、それっきり仕事を干されてしまったペキンパー。そんな彼にとって、実に5年振りの監督復帰作となったのが、結果的に遺作ともなってしまったスパイ映画『バイオレント・サタデー』(’83)だ。

原作は「ジェイソン・ボーン」シリーズでもお馴染みのスリラー作家ロバート・ラドラムが、’72年に発表した小説「バイオレント・サタデー(旧邦題:オスターマンの週末)」。もともと映画化権はギミック映画の帝王ウィリアム・キャッスルが獲得し、主演にはチャールトン・ヘストンの名前も挙がっていたが実現しなかった。その後、ラリー・ジョーンズにマーク・W・ザヴィットというプロデューサー・コンビに権利が移ったものの、彼らもまた脚本の段階で手をこまねいていたらしい。要は原作小説を上手く映画用に翻案することが出来なかったのだ。

そんな折に知り合ったのが、若手プロデューサー・コンビのピーター・S・デイヴィスとウィリアム・N・パンザー。ジョーンズから「映画化権を手放そうと考えている」と聞いた2人は、ならば自分たちが買い取りたいと申し入れたのである。『ハイランダー 悪魔の戦士』(’86)に始まる「ハイランダー」シリーズをフランチャイズ展開したことで知られるデイヴィスとパンザーだが、しかし当時は『スタントマン殺人事件』(’77)や『超高層プロフェッショナル』(’79)などの低予算B級アクションが専門。2人はこれがAクラスのメジャー映画を作る絶好のチャンスだと考えたという。なにしろ、原作は人気ベストセラー作家の小説である。大手スタジオが企画に関心を示すだろうことは想像に難くなかった。

とりあえず、まずは脚本を準備せねばならない。そこでデイヴィスとパンザーは、小説の題材でもあるCIAやKGBなどスパイの世界に精通した専門家イアン・マスターズに脚本の土台を書かせ、そのうえでロバート・アルドリッチの『ワイルド・アパッチ』(’72)やアーサー・ペンの『ナイトムーブス』(’75)で知られる硬派な名脚本家アラン・シャープに仕上げを任せた。ただ、そのシャープ自身は脚本の出来に満足しておらず、まさか本当に映画化されるとは思わなかったそうだ。再び彼に声がかかったのは、それからおよそ2年後のこと。映画化にゴーサインが出たことをエージェントから知らされたシャープは、あのサム・ペキンパーが監督に抜擢されたと聞いて驚いたという。

実は当初から、企画会議でペキンパーの名前が挙がっていたらしい。確かに問題のある監督だが、しかし非情なスパイの世界を描いたハードなアクション映画という題材にはうってつけだし、なによりもB級映画製作者のイメージを払拭したいデイヴィスとパンザーにとっては、既に半ば伝説と化した巨匠ペキンパーのネームバリューは非常に魅力的だった。折しも、彼は恩師ドン・シーゲル監督のコメディ映画『ジンクス!あいつのツキをぶっとばせ!』(’81)の第二班監督として久々に現場復帰し、12日間という短いスケジュールではあったが問題なく撮影を完遂したばかり。少なくとも仕事は出来る状態だ。なおかつ、誰よりも本人が監督としてのカムバックを熱望していた。そこで一肌脱いだのがタレント・エージェントのマーティン・バーム。ペキンパーにとって最大の理解者であり協力者だったバームが、最後まで職務を全うさせるべくプロデューサーとの仲介役を務めることになったのである。

こうして現実となったサム・ペキンパーの監督復帰。その噂はすぐにハリウッド業界を駆け巡り、有名無名に関係なく大勢の俳優たちが出演を希望した。おかげでキャスティングは非常にスムース。ルトガー・ハウアーやジョン・ハートのような当時旬の役者から、バート・ランカスターのようなハリウッドのレジェンドまで、実に多彩な豪華キャストが揃うこととなった。しかも、彼らは普段より安いギャラでの出演契約に応じたという。「サムの健康状態はみんな知っていたから、これが遺作になるかもしれないと思った」と後に女優キャシー・イェーツが語っているが、恐らくペキンパー映画に出れるチャンスはこれが最後かもしれないと考えた人も多かったのだろう。そんなところからも、サム・ペキンパーというネームバリューの大きさが伺えよう。

ただその一方で、ペキンパーが監督に起用されたことでメジャー・スタジオからの資金提供は期待できなくなった。それゆえ、デイヴィスとパンザーは国外市場向けに配給権を先行販売するプリセールス、個人投資家からの投資などで製作費をかき集めなくてはならなかったという。これには良い面もあって、国外のディストリビューターは完成品を受け取るだけだし、投資家は最終的に利益さえ出ればオッケーなので、メジャー・スタジオのように作品内容について注文や横やりの入る心配がない。その代わり、予算とスケジュールは厳守せねばならず、その点においてペキンパーは不安要素が多かった。実際、本作でも脚本や編集を巡ってペキンパーとプロデューサー陣は対立することとなるのだが、それでも予算と納期だけはちゃんと守ったらしい。やはりペキンパーとしては、映画監督として健在であることを世に示す方が優先だったのだろう。

撮影は’82年11月~’83年1月にかけての約3カ月(実働54日間)、予算は前作『コンボイ』の1200万ドルを大きく下回る700万ドルと、実はそれほど大作映画というわけではなかったが、それでもアメリカ本国およびイギリス、日本ではメジャー・スタジオの20世紀フォックスが配給を担当。特にヨーロッパでの客入りは好調だったそうで、批評家からの評価はあまり芳しくなかったものの、しかし興行的には十分な成功を収めることが出来たのである。

トレードマークのスローモーションをフル稼働したバイオレンス描写

最愛の妻(メリート・ヴァン・カンプ)をソ連のKGBに殺されたCIA諜報員ローレンス・ファセット(ジョン・ハート)。実は、この暗殺事件は彼の上司であるダンフォース長官(バート・ランカスター)も関わっていたのだが、その事実を知らないファセットは復讐のため犯人捜しに乗り出し、その過程で米国内におけるソ連スパイの極秘ネットワーク「オメガ」の存在に気付く。彼が突き止めた「オメガ」のメンバーは3人。株式仲買人のジョセフ・カルドン(クリス・サランドン)、形成外科医のリチャード・トレメイン(デニス・ホッパー)、そしてTVプロデューサーのバーナード・オスターマン(クレイグ・T・ネルソン)である。彼らは大学時代からの親友で、いずれも金銭的な問題からKGBの協力者になったようだ。「オメガ」の全貌を解明し、米国内のソ連スパイ網を一網打尽にすべきだと主張するファセット。ダンフォース長官は何食わぬ顔でミッションを許可する。

ファセットの考えた計画はこうだ。3人の裏切り者を逮捕するだけでは、「オメガ」の全貌を暴くのは難しいだろう。それよりも、彼らの全員もしくは1人でも寝返らせ、本人の意思でCIAの捜査に協力させた方が得策だ。そこでファセットが白羽の矢を立てたのは、3人の共通の親友である有名なテレビ・ジャーナリスト、ジョン・タナー(ルトガー・ハウアー)だ。正義感の強い熱烈な愛国者のタナー。彼が司会を務めるトーク番組は、アメリカのタブーにズバズバと斬り込んで大変な人気を博している(「愛国=国家の健全化や国民の利益のために政府の悪事や不正を暴く」という姿勢は、昨今の某国の欺瞞に満ちた疑似愛国者様たちとは大違いですな!)。弁の立つ彼ならば、友人たちを説得することも出来るだろうと踏んだのだ。ファセットから詳しい事情を説明されても、まさか親友たちがソ連のスパイだとはにわかに信じられないタナー。しかし、動かぬ証拠となる監視カメラ映像を見せられ、CIAの作戦に力を貸すことにする。交換条件はダンフォース長官の独占TVインタビューだ。

タナーと親友たちは年に1回、誰かの自宅に夫婦で集まって、仲良く週末を過ごすという習慣がある。それを彼らは、発起人の名前にあやかって「オスターマンの週末」と呼んでいた。今年はL.A.郊外にあるタナーの大豪邸で開かれることに。そこで、CIAはタナー宅の各所に監視カメラを仕込んでゲストたちの行動を逐一監視し、裏山の中継車に隠れたファセットがそれを見ながらタナーに指示を出すことになる。家族に身の危険が及ぶことを恐れたタナーは、妻アリ(メグ・フォスター)と息子スティーヴ(クリストファー・スター)を旅行へ行かせようとするが、しかしかえってKGBの工作員に妻子が狙われる羽目となり、ファセットの助言に従って家族も一緒に週末を過ごすことにする。何も知らずに集まってくるゲストたち。トレメインとコカイン中毒の妻ヴァージニア(ヘレン・シェイヴァー)、カルドンと計算高い妻ベティ(キャシー・イェーツ)、そして唯ひとり独身のオスターマン。緊張しつつも友人たちを説得するチャンスを窺っていたタナーだが、しかし事態は全く予想しなかった方向へと展開していく…。

東西冷戦の時代を背景に、表向きは対立しているはずの米ソ諜報機関が実は裏で繋がっており、お互いの利益のために持ちつ持たれつの関係をキープしている。そうした中、有名ジャーナリストが東側陣営の協力者を西側へ寝返らせようというCIAの極秘作戦に関わったところ、この作戦自体が実は目くらまし的な茶番劇で、その仕掛人には全く別の思惑があった…というお話。切り抜かれた映像や断片的な情報を巧みに利用したプロパガンダや印象操作の危険性は、SNSが発達した21世紀の現在の方がより説得力を持つだろう。そういう意味で非常に興味深い映画ではあるのだが、惜しむらくは多重構造的で複雑なプロットの交通整理が上手く出来ていないこと。アラン・シャープ自身が指摘する通り、欠点の目立つ脚本と言わざるを得ないだろう。そこはペキンパーも同意見だったようで、脚本の出来に不満を漏らしていたとも伝えられる。しかし、それでも本作の演出を引き受けたのは、ひとえに「なんとしてでも現役復帰したい」という執念ゆえだったのかもしれない。

恐らく、だからなのだろう。スローモーションをたっぷり使って描かれる、銃撃戦やカーチェイスなどの派手なアクション・シーンの数々は、さながら「ザ・ベスト・オブ・ペキンパー」の赴き。おのずと『ワイルド・バンチ』や『ゲッタウェイ』といった代表作を思い浮かべるファンは少なくなかろう。脚本の欠点を得意のバイオレンス描写で補おうという狙いもあったに違いない。

巨匠のもとに集まって来た名優たち

主人公タナー役のルトガー・ハウアーは、これがハリウッドでの初主演作。母国オランダで主演したポール・ヴァーホーヴェン監督の『女王陛下の戦士』(’77)や『SPETTERS/スペッターズ』(’80)がアメリカでも評判となり、当時は『ナイトホークス』(’81)と『ブレードランナー』(’82)の悪役でハリウッド進出したばかりだった。本作はペキンパー監督直々のご指名。オーディションどころかカメラテストすらナシで出演が決まり、そのうえペキンパーからは「どれでも好きな役を演じていい」と言われたのだそうだ。よっぽど気に入られたのだろう。そこで彼が選んだのがタナー役。当時は悪役が続いていたため、「また悪役を演じても面白みがないだろう」ということで、あえてタイプキャストから外れたヒーロー役に挑んだのである。

ちなみに、冒頭でファセットの妻を演じているブロンド美女メリート・ヴァン・カンプは、ハウアーと同じくオランダ出身の元ファッションモデル。これが女優デビューだったそうで、本作の直後にはリンゼイ・ワグナーやステイシー・キーチ、クラウディア・カルディナーレなどの豪華スター陣と共演した、テレビの大型ミニシリーズ『プリンセス・デイジー』(’83)のヒロイン役に大抜擢されている。

一方、悪い奴ばかり出てくる本作の中でも最大の悪人がCIA長官ダンフォース。演じるバート・ランカスターは、反権力志向の強い筋金入りの左翼リベラルだ。そのため、『カサンドラ・クロス』(’76)のマッケンジー大佐や『狂える戦場』(’80)のクラーク将軍など、アメリカの欺瞞や矛盾を体現するような権力者を好んで演じていたが、本作のダンフォース長官もそのひとつと言えよう。そのほか、『ミッドナイト・エクスプレス』(’78)や『エレファント・マン』(’80)で高い評価を得たジョン・ハートに『狼たちの午後』(’75)でオスカー候補になったクリス・サランドン、『イージー・ライダー』(’69)のデニス・ホッパーと豪華名優陣が脇を固める中、ちょっと意外なのがクレイグ・T・ネルソンだ。

オカルト映画『ポルターガイスト』(’82)シリーズの父親役で知られるネルソンだが、しかし映画での代表作はそれくらい。後に大ヒット・シットコム『Coach』(‘89~’97・日本未放送)でエミー賞の主演男優賞に輝くものの、当時はほぼ無名に近い地味な脇役俳優だった。そんな彼は、当時ドキュメンタリーのナレーションを吹き込むため、L.A.市内のサンセット・ゴウワー・スタジオにいたのだが、そこで偶然にもサム・ペキンパーを見かけたのだという。というのも、同スタジオは本作の屋内シーンの撮影場所。ペキンパーはその下準備のために訪れていたのだ。憧れのペキンパー監督が目の前にいる。しかも新作を撮るらしいじゃないか。そこでネルソンは思い切ってペキンパーに自らを売り込み、おかげで見事にオスターマン役をゲットしたのである。とはいえ、周りを見回せば名のある俳優ばかり。やはり初めのうちは居心地の悪さを覚えたようだ。

女優陣で最も印象深いのはタナーの妻アリ役のメグ・フォスター。’70年代から低予算のインディーズ映画をメインに活躍していた彼女は、主演ドラマ『女刑事キャグニー&レイシー』(‘82~’88)のキャグニー役を、たったの6話で降ろされたばかりだった。そのフォスターの無名時代のパートナーは、ペキンパー監督の『昼下がりの決斗』(’62)で若者ヘックを演じた俳優ロン・スター。2人の間に出来た息子が、本作で彼女の息子役を演じているクリストファー・スターだった。そのことをオーディションでペキンパーに話したところ、親子揃って抜擢されたのだそうだ。なお、ベティ役のキャシー・イェーツは、ペキンパーの前作『コンボイ』に引き続いての登板である。

もともとペキンパー監督自身のディレクターズ・カットは2時間近くあったものの、しかし無駄なシーンや意味不明な映像処理が目立つとして、プロデューサー陣の判断で100分強に再編集されてしまった。『ダンディー少佐』(’65)や『ビリー・ザ・キッド/21歳の生涯』でも同じような目に遭ったペキンパーは「またかよ!忌々しいプロデューサーどもめ!」と憤慨したそうだが、とにもかくにも映画監督復帰という目標は見事に果たしたのである。その後、ジュリアン・レノンのヒット曲「ヴァロッテ」と「トゥー・レイト・フォー・グッドバイ」でミュージック・ビデオの演出に初挑戦し、次回作『On The Rocks』の準備も進めていたというペキンパー監督だが、しかし惜しくも心不全のため’84年12月28日に帰らぬ人となってしまった。■

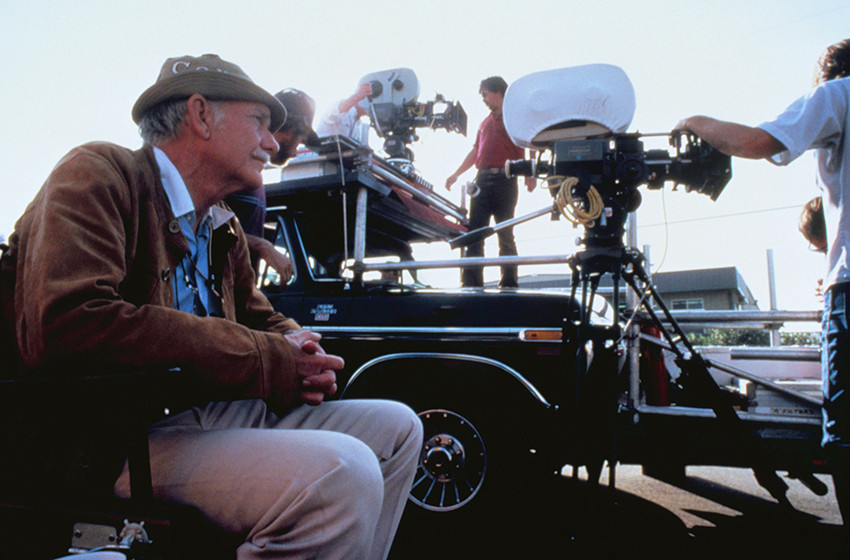

◆『バイオレント・サタデー』撮影中のサム・ペキンパー監督

◆『バイオレント・サタデー』撮影中のサム・ペキンパー監督

『バイオレント・サタデー』© 1983 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.