怪盗とドシな警視が端から勝敗が分かった出来レースを展開する。とても映画ファンフレンドリーなプロットだ。そこから、「ピンク・パンサー」の怪盗VSクルーゾー警部を思い浮かべる人もいるだろうし、一方で、スパイ・アクションとして切り取れば、ジェームズ・ボンドが世界制覇を狙うスペクターを追撃する「007」シリーズも想定内だろう。でも、ピーター・セラーズがシリーズ第1作『ピンクの豹』(64)でその天才的な"間の演技"で一世一代の当たり役、クルーゾーを世に送り出した同じ年、そして、『007 ドクター・ノオ』(63)でボンドが特命を受けてジャマイカに飛んだ翌年、フランスから発射された大ヒット怪盗シリーズがあった。それが「ファントマ」だ。

基の原作はピエール・スーヴェストルとマルセル・アラン共著による大衆小説で、後に母国フランスでサイレントやモノクロ映画にもなっているが、映画史的にはフランスのGaumont製作で20世紀フォックスによって世界配給されたシリーズが最も有名。でも、同じ時代のヒットシリーズ「ピンク・パンサー」や「007」に比べるとも知名度で劣る気がする。実際、映画マニアの中でも未見の人が多いと聞く。しかし、改めて観てみるとこれが楽しいことこの上ない。「007」と比較するのは申し訳ないような緩いアクションと俳優の個人芸、笑いの中に漂う不気味さと癒やし、それらが、シリーズの肝でもあるフランスのエスプリの皿に乗せられ、大衆食堂のテーブルにサーブされるかの如く。

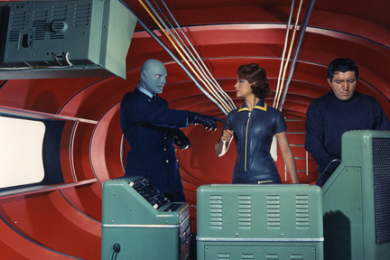

神出鬼没の怪盗、ファントマが街を賑わせる中、パリ警視庁のジューヴ警部と新聞記者のファンドールが怪盗の素顔を暴き、逮捕に漕ぎ着けようとするが、ファントマは頭脳戦でこれに抵抗。両者の攻防はシリーズ第1作『ファントマ 危機脱出』のパリから、第2作『ファントマ 電光石火』のローマへ、さらに第3作『ファントマ ミサイル作戦』のスコットランドへと舞台を移して行く。そんなヒット映画のルーティンに則ったロケーション・ムービーとしての視覚効果はさておき、このシリーズ最大の楽しさは変装術にある。

ファントマの特技は野望達成のために生来の鉄仮面(設定上)の上に他人の顔をコピーして被り、相手を巧みに欺くこと。『危機脱出』の冒頭でヴァンドーム広場の宝石店からハイジュエリーを強奪するシェルドン卿と、物語の後半では刑務所の看守に化けて現れるファントマだが、『電光石火』では、ファントマによって拉致される科学者、ルフューヴル教授自身と、教授に化けたファントマ、さらに、ファントマを欺くために教授になりすましたファンドールが三つ巴で絡み合う。それらのキャラクターは、全員、主演のジャン・マレーが特殊メイクで1人2役、3役、またはそれ以上を演じているのを見逃す人はいないだろう。(勿論、ファントマは誰か?という秘密も)この種のシーンで当時常識とされていたのはスタンドイン。マレー演じる人物が同じ画面で対峙する時、片方はマレーが、もう片方は顔を隠して似た体型の他人が演じるお馴染みの手法だ。映画史に於いて、同じ人物同士が合成によって画面で対面した最初の作品は,恐らくケヴィン・クラインがアメリカ大統領とそのそっくりさんを1人2役で演じた『デーヴ』(93)ではなかったかと思う。いずれにせよ、「ファントマ」ほどスタンドインが堂々と、むしろ意図的に活躍する映画は少ないので、是非、その際の確信犯的カメラアングルに注目して観て欲しい。

変装するのはファントマやファンドールだけじゃない。『電光石火』では孤児院の子供がファントマのマスクを被って仲間を驚かせ、劇中のハイライトである仮装舞踏会では、ファントマが鉄仮面の上にアラブ王子のメイクを施して登場。『ミサイル作戦』では犬がキツネの着ぐるみを着てハイランドを疾走する。それを見てジューヴは『犬までが!?』と嘆くが、変装、仮装、仮面というアイテムは『オペラ座の怪人』『ジゴマ』『アルセーヌ・ルパン』を例に挙げるまでもなく、フランス大衆文学の必須要素。その脈々たる伝統を『ファントマ』も受け継いでいる。

出世作『美女と野獣』(46)で恩師、ジャン・コクトーから獣のメイクを施されたジャン・マレーが、20年後に巡ってきたヒットシリーズで、再びメイクを駆使した役で脚光を浴びるという宿命も感じないわけにはいかない。マレーが『危機脱出』で老紳士、シェルドン卿に扮して画面に現れた時、マレーの美貌にクラクラだった日本の女性ファンは、そのリアルな老けメイクを見て、彼が本当に老け込んでしまっと勘違いしてショックを受けたという逸話も。もし、それが本当なら、本人はさそがし愉快だったことだろう。

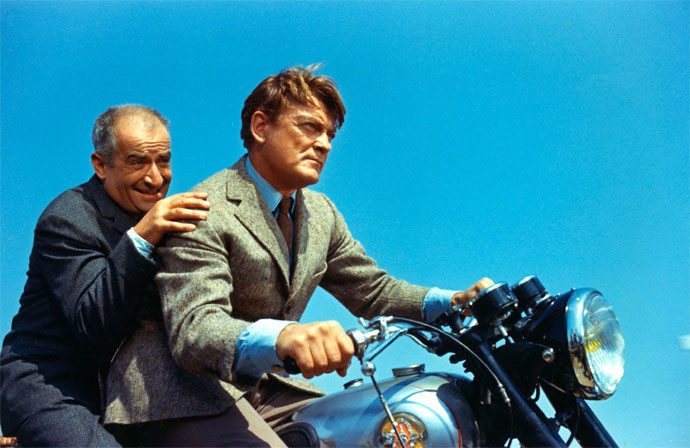

変装で魅せるマレーに対して、変幻自在の顔芸と、まるでコマ送りしたような俊敏な動きで笑いを取るのは、フレンチコメディ界のレジェンド、ルイ・ド・フュネスだ。ジューヴ警部に扮したフュネスは、画面にいる時は常時、喋りのスピードに合わせて顔の筋肉を躍動させ、体もそれに連動してまるで瞬間移動を繰り返しているかのよう。深夜、ベッドの上で奇怪な音に反応して飛び起きたり、防音のため耳栓をしていたのを忘れて、朝、寝室に音もなく現れた部下のベルトラン(『グリーンフィンガース』(00)等で知られるフランスのバイプレーヤー、ジャック・ディナムがフュネスと絶妙な掛け合いを見せる)に悲鳴を上げたり等々、人として普通の行動がフュネスの肉体を通すと問答無用で爆笑に繫がるシーンが、不気味なファントマとの対比で絶好のスパイスになっている。

スペイン、カスティーリャ地方の没落貴族の末裔から叩き上げ、フランス屈指のコメディアンになったフュネスの、これは『大混戦』(64)で始まる"サントロペ・シリーズと並ぶヒット作。様々な職業人の特徴を演じ分け、その人物独特の動きをパントマイムで表現する彼の演技手法は、俳優を正業にするまであらゆる仕事をこなしたというフュネスの実地体験から派生しているものだろう。

人気役者に美貌は決して求めず、人間味こそがエスプリの源と信じるフランス人にとって、フュネスがいかに偉大なアイコンだったかは、1964年の年間フランス国内興収の1位に『大混戦』、4位に『ファントマ 危機脱出』が、明けて1965年の1位に人気コメティアン、ブールヴィル共演の『大追跡』、4位にサントロペ・シリーズ第2弾『ニューヨーク大混戦』、6位に『ファントマ 電光石火』が同時ランクインしていることでも明らかだ。因みに、1966年に興収トップとなったフュネス&ブールヴィルの『大進撃』は、1997年に『タイタニック』に抜かれるまでフランス歴代興収最高位を維持し続けた。

そう考えると『ファントマ』シリーズは詩人、ジャン・コクトーに見出された美男俳優、ジャン・マレーの"陰"と、大衆に愛され続けたコメディアン、ルイ・ド・フュネスの"陽"がガチで渡り合った、別の意味での対決映画と取れなくもない。一説によると、撮影中マレーとフュネスの関係は良好ではなかったとか。それはもしかして本当かも知れない、と思ってみたりして。■

© 1964 Gaumont