ストップモーション・アニメーションを駆使した創造性の豊かな特撮映画で一時代を築き、ことSF映画やファンタジー映画のジャンルに多大な影響を及ぼした映像クリエイター、レイ・ハリーハウゼン。少年時代に見た映画『キング・コング』(’33)に衝撃を受け、ミニチュアとモデル人形を用いたコマ撮りの技術によって、この世に存在しないクリーチャーたちに命を吹き込むストップモーション・アニメの世界に魅了された彼は、その『キング・コング』の特殊効果を手掛けたウィリス・オブライエンに影響されてアニメーターの道へ。高校時代から自主制作でストップモーション・アニメを製作していた彼は、南カリフォルニア大学を経て映画界へ入り、尊敬するオブライエンが特撮監修を務めた怪獣映画『猿人ジョー・ヤング』(’49)にアシスタントとして参加し、同作のアカデミー特殊効果賞獲得に大きく貢献する。

一般的には「特殊効果マン」として認識されているハリーハウゼンだが、しかし実際には特撮シーンの製作・演出・撮影はもとより、作品の基本コンセプトから脚本の執筆、実写部分の撮影にも大きく関わっており、映画監督組合の規定によって本編では実写部分の演出家が監督としてクレジットされていたものの、しかし実質的には彼こそが作品全体を主導する「監督」の役割を担っていることが多かった。初めて特殊効果の責任者を任されたのは日本の『ゴジラ』(’54)にも影響を与えたとされる『原子怪獣現る』(’53)。その次の『水爆と深海の怪物』(’55)で出会ったコロムビア映画のプロデューサー、チャールズ・H・シニアとタッグを組み、『地球へ2千万マイル』(’57)のようなSFモンスター映画から『アルゴ探検隊の大冒険』(’60)に代表されるファンタジー映画、英国のハマー・フィルムに招かれた『恐竜100万年』(’66)に端を発する恐竜映画などを次々と手掛けたハリーハウゼン。ジョージ・ルーカスやスティーブン・スピルバーグを筆頭に、ジェームズ・キャメロンにティム・バートン、ギレルモ・デル・トロにピーター・ジャクソンなどなど、彼に影響を受けて尊敬していることを公言する映像作家は枚挙に暇ない。もちろん、フィル・ティペットにジョン・ダイクストラ、デニス・ミュレンなど特殊視覚効果のレジェンドたちもハリーハウゼンを師と仰いでいる。

そんな偉大なアニメーターにしてフィルムメーカーだったレイ・ハリーハウゼンの、恐らくライフワークと呼んでも過言ではない代表作「シンドバッド三部作」が12月のザ・シネマにお目見えする。同じく放送される『アルゴ探検隊の大冒険』と並んで、特撮ファンタジー映画の金字塔として熱烈なファンの多い「シンドバッド三部作」。今回はその見どころや舞台裏エピソードをご紹介しよう。

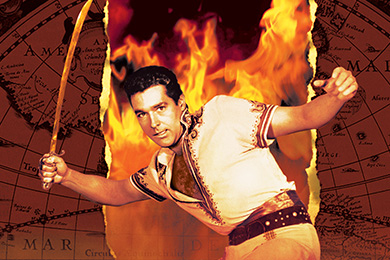

『シンバッド七回目の航海』(1958)

シンドバッドの英語表記「Sinbad」に倣って邦題でもシンバッドの呼称が使われた本作は、「シンドバッド三部作」の記念すべき第1弾にして、ハリーハウゼンにとって初めてのカラー映画。なおかつ、ハリーハウゼン映画のトレードマークである「ダイナメーション」を宣伝文句に使った最初の映画でもある。ダイナメンション(立体)とアニメーションを結び合わせた造語であり、ハリーハウゼンが得意とするストップモーション・アニメとライブ・アクションを融合させた特撮技術を指す「ダイナメーション」。従来のストップモーション・アニメーションという単語だと、いわゆる漫画アニメと混同してしまう観客や批評家が多かったため、何か新しいキャッチーな呼び方が必要だと考えていたハリーハウゼンのため、相棒のシニアがドライブ中に思いついたのだそうだ。

そんな本作の企画が生まれたのは、ハリーハウゼンが『原子怪獣現る』の撮影を終えた頃のこと。フランスの画家ギュスターヴ・ドレの絵画をヒントに、「アラビアン・ナイト」の英雄シンドバッドと骸骨が剣を交えて戦う場面を連想したハリーハウゼンは、そのアイディアを基にした「Sinbad the Sailor(船乗りシンドバッド)」という長編映画を企画。いくつか考えた特撮シーンのコンセプト画と簡単な企画書を持って、各映画会社やプロデューサーのもとを回ったが、しかし当時はまだ具体的なストーリーがなかったせいか、どこへ持ち込んでもアッサリ断られてしまったという。

その後、『水爆と深海の怪物』に『世紀の謎 空飛ぶ円盤地球を襲撃す』(’56)、『地球へ2万マイル』と立て続けにSF特撮映画を作ったハリーハウゼンだったが、おかげで巨大生物が暴れまわったり都市が破壊されたりするような映画に飽きてしまった。そこで思い出したのが「船乗りシンドバッド」の企画だったという。とはいえ、当時はRKO製作のシンドバッド映画『四十人の女盗賊』(’55)が大惨敗したばかりで、ハリウッドではコスチュームプレイは時代遅れで当たらないという認識が広まっていた。そのうえ歴史物なので、それまでの映画に比べて遥かに予算がかかる。またもや門前払いを食らうのではないかと心配したハリーハウゼンだったが、しかし彼の描いたコンセプト画を見てヒットの可能性を見抜いたシニアは、映画会社の幹部を説得しやすいように実現可能なアイディアのみをまとめた企画書を作り直し、見事にコロムビア映画から製作許可を得たのである。

まずは特撮と合成の準備に取り掛かったハリーハウゼン。彼の作品は基本的に特撮シーンありきであるため、脚本は特殊効果と予算の兼ね合いを検討しながら改稿を繰り返していくのが通常だった。一般的に特撮は脚本を基にして準備が進められ、脚本の内容に従って製作されるものと考えられがちだが、ハリーハウゼン作品はその逆だったのだ。テレビドラマの人気脚本家だったケネス・コルブを雇い、ハリーハウゼンとシニアを交えた3人で会議を重ねた末に、およそ半年をかけて脚本が完成。映画の成功も失敗も特殊効果次第だと考えたシニアは、ハリーハウゼンの手に100万ドルの保険をかけたのだそうだ。

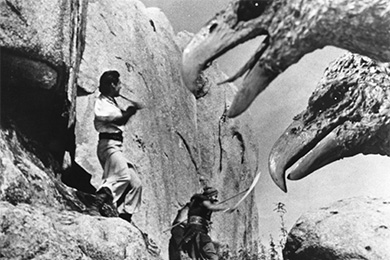

ストーリーは実にシンプル。異国の姫君パリサ(キャスリン・グラント)と婚約し、船長を務める船で故郷のバグダッドへ戻ることになったシンドバッド王子(カーウィン・マシューズ)は、その途中に立ち寄った謎の島コロッサで一つ目の巨人サイクロプスに襲われる魔術師ソクラ(トリン・サッチャー)を救出する。ところがこのソクラは邪悪な魔術師で、島では宝物庫から魔法のランプを盗もうとしてサイクロプスに追いかけられていたのだ。魔法のランプを諦められないソクラは、魔術を使ってパリサ姫を親指サイズの小人に変えてしまう。慌てたシンドバッドが犯人と知らずソクラに助けを求めたところ、パリサ姫を元へ戻すにはコロッサ島の巨大な怪鳥ロックの卵が必要不可欠だという。そう、ソクラはシンドバッドにコロッサ島へ戻る船を出させるため、パリサ姫に魔術をかけたのだ。かくして、謎多き島へ再び上陸したシンドバッド一行の前に、サイクロプスや双頭の怪鳥ロック、さらには火を噴く怪獣ドラゴンなどが立ちはだかる。

先述した通り、ストーリーはあくまでも特撮シーンの見せ場を軸にして構成されており、なおかつ子供向けの冒険活劇が基本コンセプトであるため、正直なところ脚本自体はあまり出来が良いとは言えない。だいたい、サイクロプスなんてギリシャ神話のキャラクターであり、本来なら「アラビアン・ナイト」の世界とは無関係。いい加減といえばいい加減である。やはり最大の目玉はハリーハウゼンの「ダイナメーション」だろう。中でも、企画の発端となったシンドバッドと骸骨の剣戟アクションは、両者の剣さばきが見事にマッチした素晴らしい出来栄え。モデル人形と俳優を「接触」させる映像を撮るのはこれが初めてだったため、ハリーハウゼンは自らフェンシングの訓練コースを受けて正しい剣さばきを勉強し、さらには剣戟の振り付けを担当するフェンシングの元オリンピック・イタリア代表選手エンツォ・ムスメッキ・グレコと打ち合わせを重ね、アニメート作業を念頭に置いたリズミカルな振り付けを考案したという。骸骨のモデル人形は体部分がラテックスを沁み込ませた綿、頭部はレジン(合成樹脂)で出来ており、『アルゴ探検隊の大冒険』の骸骨軍団のひとつとしても再登場する。

もちろん、サイクロプスとドラゴンの造形も見事で、両者が死闘を演じるクライマックスはなかなかの迫力だ。当初、サイクロプスをもっと人間みたいなデザインにするつもりだったハリーハウゼンだが、しかし観客から俳優が演じているものと勘違いされることを避けるため、『地球へ2千万マイル』の怪獣イミールの初期デザインを応用したモンスターに仕上げた。恩師ウィリス・オブライエンに言われた「現実に撮影できるものを作ろうとするのはやめるべきだ」というアドバイスも恐らく念頭にあったのだろう。

ちなみに、もともとのコンセプトだとコロッサ島はサイクロプスの居住地で、他にも大勢のサイクロプスが存在するという設定だったのだとか。実際、シンドバッドの部下の水兵がサイクロプスに捕まって丸焼きにされそうになるシーンで、2体のサイクロプスが「ご馳走」を巡って殴り合いの喧嘩をするというユーモラスな場面も予定されていたが、しかし時間と予算の都合で諦めたのだそうだ。また、ドラゴンが火を噴くシーンの撮影もコストがかかるため、本来ならもっと火を噴かせたかったが2回だけで断念。また、脚本執筆の段階では、人魚の姿をした女性の精霊セイレーンが嵐の岩場に現れたり、魔術師ソクラの洞窟で巨大ネズミの群れに襲われたりするシーンも存在したそうだが、前者は時間的な余裕がなかったため、後者は子供向け映画としては怖すぎるため削除された。

やはり本作で最大の難関だったのはカラー撮影である。というのも、当時はまだCGもデジタル合成も存在しない時代。ストップモーション・アニメとライブ・アクションの映像を合成するには、手前にモデル人形やミニチュアセットを配置し、背景のスクリーンに実写映像を投影(リアプロジェクション)しながらひとコマずつ撮影していく、いわゆる「スクリーンプロセス」の手法が用いられていた。ご想像の通り、それだとスクリーンに投影された実写映像をもう一度撮影することになるため、当たり前だがその部分だけ解像度が著しく落ちてしまう。これがモノクロ撮影だと画質や色の違いもなんとか誤魔化せるが、しかしカラーではハッキリと目立ってしまうのだ。ただでさえカラー撮影は費用がかさむうえ、そうした技術的な問題も孕んでいる。なので、もともとハリーハウゼンはモノクロでの撮影を考えていたが、しかし相棒シニアが「『アラビアン・ナイト』の世界にモノクロはそぐわない」とカラーでの撮影を主張し、ハリーハウゼンも「確かにその通りだ」と考えを改めたのである。

そこで、ハリーハウゼンはコロムビア現像所の所長ジェラルド・ラケットに相談し、複製ネガの画質がマスターポジに劣らないイーストマン・コダック社の新製品フィルム「カラーストック5253」をリアプロジェクション用に採用。さらに、当時の映画フィルムは撮影の際にマスキングされていたのだが、ハリーハウゼンはそれを外して露光領域を全て使うことを考案。これでリアプロジェクション映像を撮影すると。画像サイズが大きくなった分だけ解像度も上がり、画質や色の違いが少なく抑えられるというわけだ。ただし、カラーフィルムは温度変化に敏感で、例えばアニメート撮影を途中で切り上げて翌日に回したりすると、その間にフィルムの明度が変わってしまうため、ひとつのカットを一気に撮影せねばならなかったそうだ。

また、当時のハリウッド映画の歴史物はロサンゼルスのスタジオに巨大セットを作って撮影されることが多かったが、本作は製作費の節約のため人件費の安いスペインでロケを敢行。グラナダのアルハンブラ宮殿やコスタ・ブラーバのサガロ、マジョルカ島の洞窟などを使って実写映像を撮影しているのだが、これが実にエキゾチックかつ風光明媚な魅力を作品に与えて大正解。ロケハンのためスペインを訪れたハリーハウゼンはすっかり気に入ってしまい、以降もたびたび自作のロケ地としてスペインを選んだばかりか、一時期はスペインに住んでいたこともある。

監督として実写部分の演出を担当したのは『地球へ2万マイル』でも組んだネイサン・ジュラン。自分自身を「映画監督が天職というタイプではない」「映画に恋をしたようなこともない」と語っていたジュランは、自らの職務についても「スケジュールと予算をきちんと守ったうえで、脚本の内容を映像化する技術者」だと割り切っていた。それゆえ、ハリーハウゼンやシニアにとっては仕事をしやすい相手だったようだ。しかももともとは美術監督の出身であるため、本作では異国情緒溢れるゴージャスな映像美にその才能を発揮している。また、シンドバッド役のカーウィン・マシューズは当時コロムビア映画が猛プッシュしていた若手スターで、ハリーハウゼン曰く、目に見えないモンスターを想像しながら演技するのが非常に巧かったという。

最終的な製作費はたったの65万ドルだったが、コロムビア映画の派手なプロモーション効果もあってか大ヒットを記録。これを機にハリーハウゼンとシニアは大きな予算を確保できるようになり、いわゆるB級映画の世界から抜け出すことが出来たそうだ。

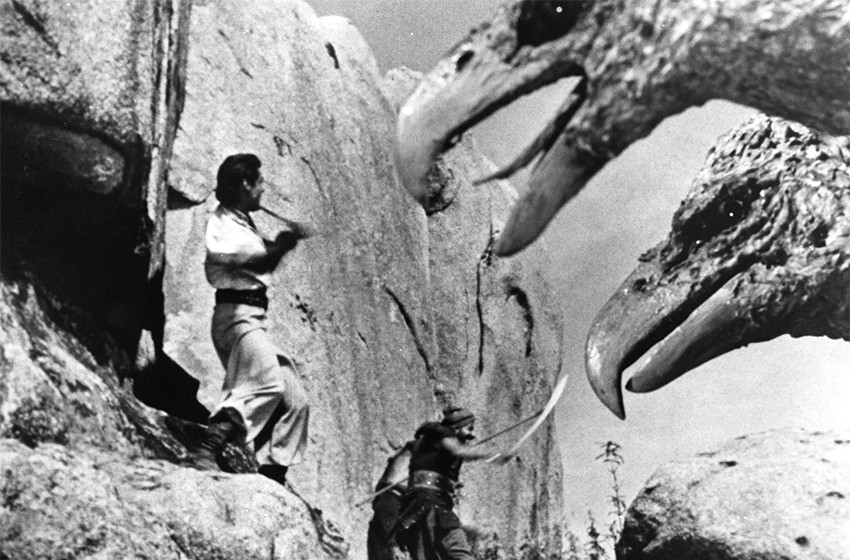

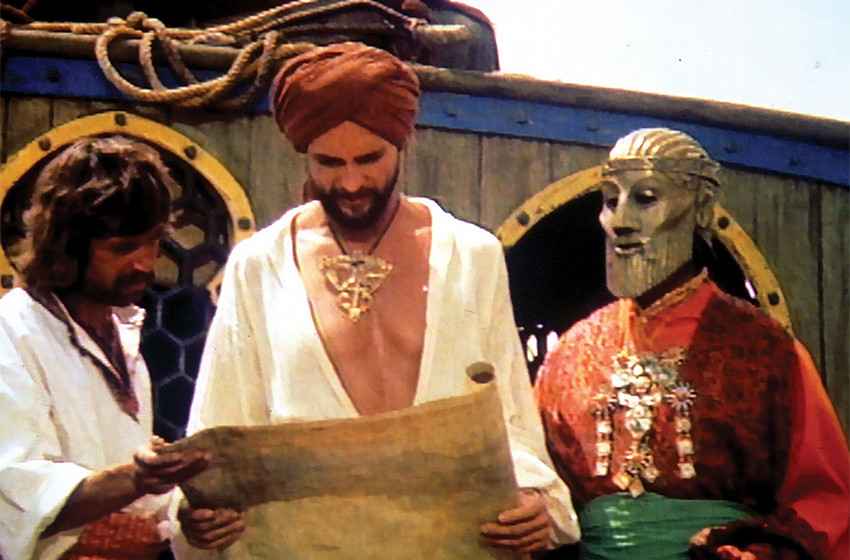

『シンドバッド黄金の航海』(1973)

本作も始まりはレイ・ハリーハウゼンの描いたイラストだった。再び「アラビアン・ナイト」の世界を映画化したいと考えた彼は、ケンタウロスとグリフォンの戦いなど何枚かのイラストを描いていた。1963~64年頃のことだ。しかし、当時はストーリーまでは思いつかなかったため企画を温存することにした。その後、何度か脚本家を雇ってアウトラインを考えたが実を結ばず。結局、興行的に不発だった『恐竜グワンジ』(’69)の完成後に、自身の手でシンドバッド映画第2弾のアウトラインを書くことになる。これを読んだ相棒のチャールズ・H・シニアは、『女子大生・恐怖のサイクリングバカンス』(’70)や『見えない恐怖』(’71)などの優れた英国サスペンスで知られるブライアン・クレメンスを脚本家として雇い、およそ1年間をかけて脚本会議を重ねながらストーリーを構成していく。そうやって最終稿が仕上がったのは1972年6月のことだった。

部下の水兵たちを伴って航海の旅を続ける船乗りシンドバッド(ジョン・フィリップ・ロー)は、ある時、船の上空を飛来した奇妙な生き物を射落とそうとしたところ、その生き物が運んでいた黄金のタブレットを手に入れる。すると、シンドバッドの目の前に美しい女性の幻が現れ、そのうえ奇妙な嵐に見舞われた一行は、気が付くと航路から大きく外れたマラビア王国へと辿り着く。上陸したシンドバッドから黄金のタブレットを奪おうとする魔術師クーラ(トム・ベイカー)。実は、タブレットを落としていった奇妙な生物は、魔術師クーラがマンドレイクの根から作った翼を持つ小型の人造人間ホムンクルスだった。王国軍によって助けられたシンドバッドは、クーラによって顔に火傷を負ったため黄金のマスクを被った宰相ビジエル(ダグラス・ウィルマー)に宮殿へ招かれる。

その宰相ビジエルによると、黄金のタブレットは3枚で構成されたパズルのひとつで、その全てを揃えた者は何か強大なパワーを得ることが出来るという。魔術師クーラはそれを狙っているのだ。実は宰相ビジエルも黄金のタブレットを持っており、シンドバッドのタブレットと併せてみたところ、それが伝説の島レムリアの位置を示す航海図であることに気付く。恐らく、そこに3枚目のタブレットがあるのだろう。宰相ビジエルと共にレムリア島へ向かうことにしたシンドバッドは、さらに幻で見た美女と瓜二つの女奴隷マルギアナ(キャロライン・マンロー)と商人の放蕩息子ハローン(カート・クリスチャン)を連れて航海の旅に出るのだが、その動きを察知した魔術師クーラが横取りしようと画策する…。

『シンバッド七回目の航海』よりも大人向けに仕上がった本作は、それゆえビジュアルもお伽噺風の煌びやかさや派手な色彩が抑えられ、全体的にどこかダークで神秘的なムードが漂う。中でもそれが顕著なのは、カンボジアのアンコール遺跡を参考にしたというレムリア島のデザインであろう。そのレムリア島の元ネタは、19世紀の動物学者フィリップ・ㇲクレーターが存在を主張した幻の大陸レムリア。かつてインド洋にあったとされていることから、ハリーハウゼンは本作もインドでロケ撮影しようと考えたが、しかし当時のインドでは官僚主義やお役所仕事で映画の撮影がなかなか進まず、そのうえ現地エキストラは複数の仕事を掛け持ちしているので平気で現場をすっぽかすとの悪評を聞いて断念する。なにしろ、ハリーハウゼン作品では撮影スケジュールと予算の厳守は必須だ。そのため、結局は前作と同じようにスペインで撮影をしている。

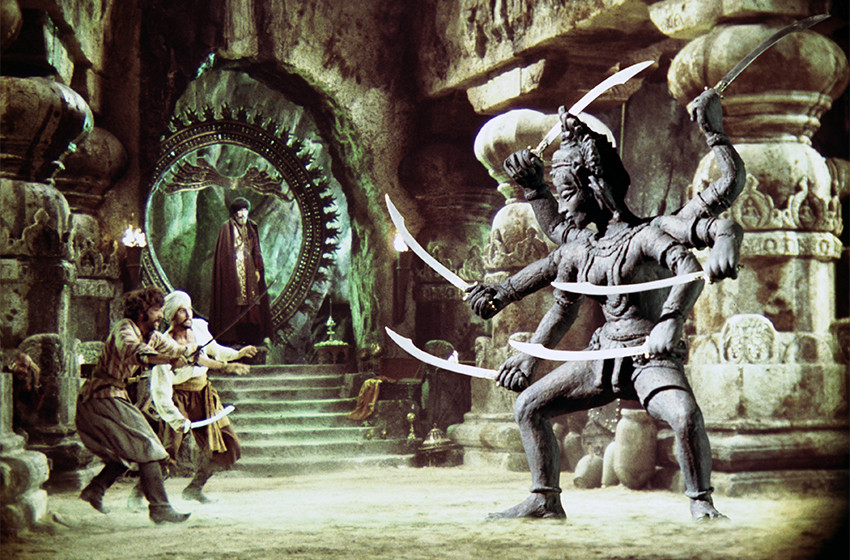

やはり本作の最大の見どころは、レムリア島の寺院に祀られたヒンドゥー教の陰母神カーリーの巨大な青銅像が動き出し、シンドバッド一行と激しい戦いを繰り広げるシーンであろう。実在しないクリーチャーに命を吹き込むこと以上に惹かれるのが、本来なら命を持たないただのモノに命を吹き込むことだというハリーハウゼン。そんな彼にとって、本作のカーリーは最も満足した仕事のひとつだったようだ。ただし、カーリーとシンドバッドたちのチャンバラ合戦は『アルゴ探検隊の大冒険』の骸骨軍団との戦いと同じくらい、複雑かつ困難なアニメート作業と合成が必要だったため、実写部分の撮影ではハリーハウゼン自身が最終的な完成映像を念頭に置いて役者の動きを指導したという。また、カーリーが踊り出すシーンではインドの舞踏家スーリャ・クマリに振り付けを依頼し、フィルム撮影された踊りを基にしてアニメート作業を行った。

もうひとつ、命を吹き込まれた命のないモノが、シンドバッドの船の船首像である。セイレーンをモデルにした船首像が、夜の暗闇で不気味に動き出すシーンは鳥肌ものの不気味さとカッコ良さ!また、サイクロプスの要素を取り込んだひとつ目のケンタウロスもデザインがユニークだし、そのケンタウロスとグリフォン(上半身が鷲で下半身がライオンという伝説のクリーチャー)の戦いも大きな見どころである。なお、本作ではダイナメーションに代わってダイナラマという新しい名称が使用されているが、これは映画会社の宣伝戦略で呼び方を変えただけだ。

監督に起用されたのは、AIP(アメリカン・インターナショナル・ピクチャーズ)で『呪われた棺』(’69)や『バンパイアキラーの謎』(’70)などのカルト・ホラーを手掛けたゴードン・ヘスラー。ファンタジーの世界にも造詣が深かった彼は、脚本会議にも途中から参加して様々なアイディアを提供し、ハリーハウゼンを大いに満足させたという。ダークで神秘的な世界観もホラー畑出身のヘスラーにはピッタリだった。シンドバッド役は『バーバレラ』(’68)や『黄金の眼』(’68)で有名なジョン・フィリップ・ロー。マッチョ過ぎないシュッとした体格はハリーハウゼンの理想通りだったが、しかしシニア曰く、前作のカーウィン・マシューズほど剣戟アクションが上手くないのは不満だったようだ。

ヒロインのマルギアナを演じるキャロライン・マンローは、当時ハマー・フィルムでクレメンスが撮り終えたばかりの初監督作『吸血鬼ハンター』(’73)の主演女優で、そのクレメンスの推薦で本作に起用された。従来のハリーハウゼン作品らしからぬセクシーなヒロイン像に、当時は胸をときめかせた映画少年も多かったようだ。また、魔術師クーラ役のトム・ベイカーは、かのローレンス・オリヴィエにも才能を評価されたシェイクスピア俳優だったが、しかし本作のオーディションを受けた当時は土木作業員のアルバイトをしながら食いつないでいたそうで、このクーラ役をステップにイギリスの国民的長寿SF番組『ドクター・フー』の4代目ドクター役に抜擢される。また、マカロニ・ウエスタンの悪役俳優アルド・サンブレルが、シンドバッドの腹心オマール役で顔を出しているのも見逃せない。

なお、井戸から現れる毛むくじゃらの預言者役は、もともとオーソン・ウェルズがキャスティングされていたものの、撮影直前になってエージェントがギャラの値段を吊り上げたために断念。その代わり、当時たまたまスペインで休暇中だった名優ロバート・ショーに出演してもらった。撮影はたったの1日で済んだそうだ。

『シンドバッド虎の目大冒険』(1977)

『シンドバッド黄金の航海』の完成後、次なる企画として「コナン」や「ホビットの冒険」などを検討していたというハリーハウゼンとシニア。しかし、同作が予想を上回る大ヒットを記録したことから、引き続きシンドバッド物を踏襲することになる。この勢いに乗っておかない手はないと考えたわけだ。ただし、単純な続編にすることは意図的に避けた。前作で使おうと思ったアイディアが幾つも残っていたため、それを基にして全くの独立したストーリーを考えたのである。そのひとつが、前作のアウトラインに含まれていた「人間が魔法で猿に変えられてしまう」という設定。これを土台にして話を膨らませ、大まかなあらすじを考えたハリーハウゼンは、1974年の5月にアウトラインを相棒シニアに送っている。

脚本執筆に起用されたのは『アルゴ探検隊の大冒険』でも組んだビヴァリー・クロス。脚本会議を重ねてもなかなか結末が決まらなかったそうだが、最終的にクロスが相応しいクライマックスを考えてくれたという。決定稿が出来上がったのは1975年6月。またもや1年以上かかってしまったのである。

物語の始まりはアラビアの都シャロック。先代のカリフが崩御し、その息子であるカシム王子(ダミアン・トーマス)の戴冠式が行われるのだが、実子ラフィ(カート・クリスチャン)を王位に就けたい継母ゼノビア(マーガレット・ホワイティング)の魔法によって、なんとカシム王子はヒヒに変えられてしまう。実は、ゼノビアは黒魔術を操る邪悪な魔女だったのだ。その頃、冒険の旅を終えた船乗りシンドバッド(パトリック・ウェイン)がシャロックを訪れる。カシム王子の妹ファラー姫(ジェーン・セイモア)と結婚するためだ。ところが、都は夜間外出禁止令が出ていて中へ入れない。そればかりか、ゼノビアとラフィの仕掛けた罠にまんまとハマって、シンドバッドと仲間たちは餓鬼グールや軍隊に襲撃される。

なんとか敵を倒してファラー姫を救出し、船へと戻ったシンドバッド。ファラー姫から事情を聞いた彼は、親友でもあるカシム王子を助けようと考える。7ヶ月以内に王子を元の姿に戻さねばラフィが王位に就いてしまう。高名な錬金術師メランシアス(パトリック・トラウトン)ならば何か分かるに違いないと思いついたシンドバッドは、ファラー姫やヒヒになったカシム王子を連れて、メランシアスが住むというギリシャのカスガル島を目指して旅に出る。そうと知った魔女ゼノビアもまた、息子ラフィや機械仕掛けの従者ミナトンと共にシンドバッド一行の後を追う。カスガル島で錬金術師メランシアスとその娘ディオーネ(タリン・パワー)と面会したシンドバッドらは、氷河に覆われた幻の大陸ヒュペルボレイオスに存在する、失われた民族アリマスピの神殿に呪いを解くヒントがあると教えられる。メランシアスとディオーネを旅の仲間に加え、極北の地を目指すシンドバッド一行。しかし、そんな彼らの行く手に魔女ゼノビアが立ちふさがる…!

サイクロプスやドラゴン、ケンタウロスにグリフォンなど神話や伝説のクリーチャーがスクリーンを賑わせた前2作と違って、巨大なセイウチやサーベルタイガー、ネアンデルタール人トロッグにヒヒなど、実在の生物を基にしたクリーチャーが大半を占める本作。一応、機械仕掛けの従者ミナトンはギリシャ神話に出てくる半人半牛の怪物ミノタウロスが元ネタだが、しかし見た目は殆んどロボットである。おかげで、「アラビアン・ナイト」をベースにしたファンタジー活劇というよりも。エドガー・ライス・バローズやヘンリー・ライダー・ハガードの書いたSF冒険小説の世界に近くなったように思う。そこは恐らく賛否の別れるポイントだ。

その一方で、前作が大ヒットしたおかげで予算が跳ね上がり、コロムビア映画から350万ドルという破格の製作費を割り当てられたおかげもあって、実写シーンでは従来のスペイン・ロケに加えて、北極の氷河を横断するシーンはピレネーのピコス・デ・エウロパ、錬金術師メランシアスが住むカスガルはヨルダンのペトラ遺跡、シンドバッドの船やヒュペルボレイオスの神殿などの屋外セットはマルタ島といった具合に、世界各地で大規模な撮影を行っている。ただし、ピレネーやヨルダンのロケはキャストや監督が決まる前にハリーハウゼンが第2班を率いて撮っているため、ロングショットで本編に移っている登場人物たちはみんな代役だったそうだ。反対にクロースアップショットはスタジオで撮影されており、周りの風景がロケ映像のフィルムを使った移動マット合成であることが見て取れる。

監督は俳優としても有名なサム・ワナメイカー。シンドバッド役は続編のイメージを避けるというハリーハウゼンの意図に加え、さらにコロムビア映画が新しい俳優を望んでいたこともあって、ジョン・フィリップ・ローではなくハリウッド映画の王様ジョン・ウェインの息子パトリック・ウェインが起用された。ディオーネ役のタリン・パワーも往年の大スター、タイロン・パワーの娘。こうした2世スターの起用は良い宣伝材料になったという。ヒロインのファラー姫には『007/死ぬのは奴らだ』(’73)のボンドガールでブレイクしたジェーン・セイモア。ただし、クレジット上はタリン・パワーがパトリック・ウェインと並ぶ主演扱いで、自分がヒロインだと聞かされていたジェーンは撮影現場で脚本の決定稿を渡され、中身を読んだところ自分の出番が大幅に削られていてビックリしたという。ジェーン曰く、2世スター同士の顔合わせで売り出したい映画会社の意向だったそうだ。まあ、パトリック・ウェインもタリン・パワーもほどなくして映画界から消え、貧乏くじを引いたジェーン・セイモアは長く輝かしいキャリアを誇ることになるのだが。

ハリーハウゼンが最も満足したというのが魔女ゼノビア役のマーガレット・ホワイティング。ありきたりなケバケバしい魔女ではなく、威厳のある邪悪さを持ったコンラート・ファイトの女性版を望んだハリーハウゼンは、コーラル・ブラウンやヴィヴェカ・リンドフォースくらいの演技力を持った名女優でないと務まらないと考えたそうだ。そこで、アン・バクスターやマーセデス・マッケンブリッジ、パトリシア・ニールなどのベテラン女優を検討した末、ハリーハウゼンがゼノビア役をオファーしたのは映画史上屈指の大女優ベティ・デイヴィス。しかし提示されたギャラがあまりにも高すぎたため断念せざるを得ず、その代わりにウェスト・エンドの大物シェイクスピア女優ホワイティングに白羽の矢が立てられた。これが結果的に幸いしたとハリーハウゼンは振り返る。

1977年の夏休みシーズンに世界中で一斉公開された本作だが、映画会社が期待したほどの大成功には結びつかなかった。恐らくその最大の理由は、同時期に公開された『スター・ウォーズ』(’77)であろう。これを機にハリウッドでは最先端の特撮技術を駆使したスペクタクルなSF大作映画のブームが訪れ、ストップモーション・アニメを使った古式ゆかしいファンタジー映画は急速に時代遅れとなっていく。新たに特撮映画のジャンルを牽引するようになったのは、ハリーハウゼンの映画を夢中で見て育ったジョージ・ルーカスやスティーブン・スピルバーグの世代。まさに時代の節目だったのである。■

「シンドバッド7回目の航海」© 1958, renewed 1986 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

「シンドバッド7回目の航海」© 1958, renewed 1986 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

「シンドバッド黄金の航海」© 1973, renewed 2001 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

「シンドバッド虎の目大冒険」© 1977, renewed 2005 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.