■科学と信仰の融和をうながす高度なSF映画

1997年に公開された『コンタクト』は、我々が地球外知的生命体と接触したときに起こりうる事態に熟考を巡らせ、科学と信仰というテーマを尊重して扱ったハイブロウなSF映画だ(それはSFという言葉ですらも陳腐に感じさせる)。『2001年宇宙の旅』(1968)と同様、膨大な科学的根拠に基づく構築がなされ、このジャンルに知性を回復させている。その価値は公開から20年の間にスペースサイエンスが更新され、同テーマを受け継ぐ優れた後継作(『インターステラー』(2014)『メッセージ』(2016))があらわれようとも、まったく色褪せることはない。

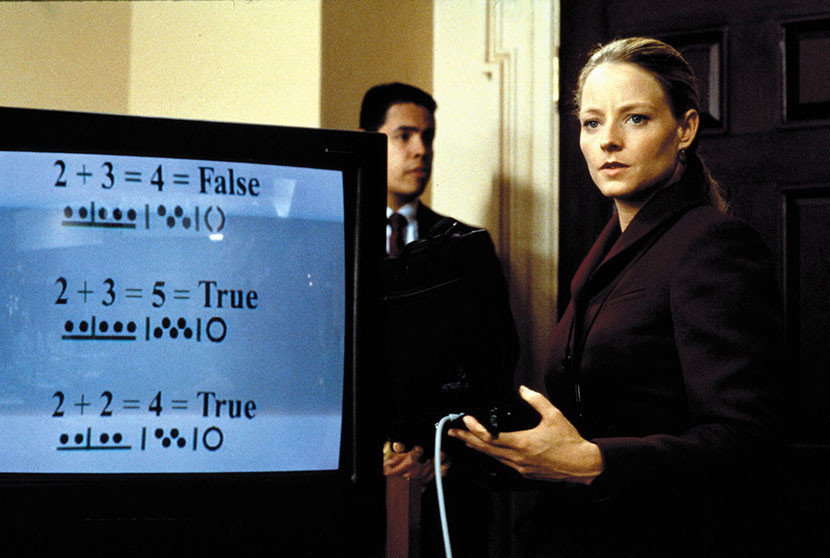

ジョディ・フォスター演じるエリナー"エリー"・アロウェイは「我々は宇宙で一人ではない」という信念のもと、SETI(地球外知的生命体探査)計画を推進する電波天文学者。彼女は文明を持つエイリアンの存在に確信を抱いており、その実証を得るべく地球外からの信号をスキャンし、メッセージの受信を待機している。

そしてある日、ついに彼女は26万光年彼方のヴェガから発信される素数信号をキャッチし、信号は解読へと運び込まれていく。電波の中には惑星間航行を可能にするポッドの設計図が仕込まれており、それを建造してエイリアンとのコンタクトを図ることになるのだ。だがこうした行為が、世界における科学と信仰の議論を活性化させていくのである。

■カール・セーガン博士の信念

物語の最後、エリーは子ども時代からのクセだった膝をかかえて座る姿勢をやめ、足を伸ばしてグランドキャニオンの岩場に座っていることに観る者は気づかされるだろう。彼女のこのクセは幼少時代、父親の葬儀のときから兆候を見せている。つまり父の死は神のみぞ知る運命ではなく、過失なのだというエリーの宗教的懐疑論者としての立場を体現するものだ。プロローグでその座りかたをしなくなったということは、彼女の心境の変化を暗示している。

ポッドに乗り込んだエリーは知的生命体の存在を示す驚異的な体験によって、科学者としての合理性だけでなく神秘主義を受け容れていく。そして「真理を求める」という点において科学と信仰は共通なのだと、映画は両者の融和を唱えて終わるのである。

『コンタクト』の物語が美しいのは、こうして映画が広大な宇宙への探求や、宗教科学の論議といった大きな物語を、主人公の「自己探求」というミニマルな主題ヘと換言していく点にある。物語の冒頭、無限に拡がる宇宙が幼少時代のエリーの瞳へとシームレスに重なるシーンで、物語は先述の要素を早い段階から示しているが、それを布石として最後を締める円環構造がきわめて美しく、そして洗練されている。

なによりもこの「自己探求」は、原作者であるカール・セーガンが強く唱えていた信念でもある。自身が構成し進行を務めた宇宙科学ドキュメンタリー『コスモス(宇宙)』(1980)を筆頭に、メディアを通じて地球外知的生命体の推測にあらんかぎりの可能性を感じさせてくれた稀代の天文学者は、自身の原作小説をもとにしたこの映画にアドバイザーとして関わっている(セーガン博士は本作公開前の1996年に死去)。

『コスモス』は氏の天体的な理想や理論を拡げ、それを観ている視聴者に宇宙に対する目を見開かせたテレビ番組だ。恥ずかしながら少年時代の筆者もそのひとりだが、そうした種の人間にとって『コンタクト』は、エリーの「自己探求」を、より感動的なものとして捉えさせてくれる。

というのも、この番組の最終章となる「地球の運命」の中で、セーガン博士は地球外知的生命体の可能性について、

「宇宙では化学元素や量子力学の法則も共通であり、生物はその同じ法則のもとに生息しているはずだ」

と仮定し、生物構造や言語が異なる宇宙人のメッセージを解読する方法として、そこには科学という共通の言語があると雄弁に語っている。そして知性を持つ生命体の誕生を探求することは、ひいては地球人の存在を紐解くことへとつながるとセーガン博士は結ぶ。

すなわち知的文明を探す旅は、私たち自身を探す旅でもあるのだ、と——。

『コンタクト』は、このようにセーガン博士の原作を元にしながら、同時に氏の信念に基づく製作がなされ、偉大な天文学者へのあらん限りの賛辞にあふれている。ちなみに映画の最後にエリーが砂を手にするが、これは「宇宙への探求は、広大な砂場のたった一粒を探すようなもの」という『コスモス』の作中で幾度となく繰り返されたメッセージの暗喩だ。

ただ本作について語るとき、劇中に出てくる奇異な日本描写などの瑣末に目を奪われ、我が国ではいまひとつ肯定的な意見に乏しい印象がある。また同時期の公開作に『ロストワールド/ジュラシック・パーク』や『タイタニック』(1997)といった話題作が目白押しだったことから、これらの間に埋もれたようにも感じられ、正当な掘り起こしも浅いまま現在に至っている。加えて後年、本作の映画化初期プロジェクトに関わっていたジョージ・ミラー(『マッドマックス』シリーズ)が「わたしのやろうとしていたものよりもワーナーは安全な製作をとった」とする発言などもあり、風向きもいまひとつ良好とは言えない。なので、自分こそが本作最大の理解者であると主張するつもりは毛頭ないものの、ゼメキス版『コンタクト』の復権に少しでも貢献できればさいわいである。

■他作に散見される『コンタクト』の影響

そんな『コンタクト』だが、個人的には経年をへて、その価値を実感することがある。それは本作を構成する要素が、後続作品にエッセンスとして流用されているところだ。

実近だと2016年に公開され、怪獣ゴジラをハードに再定義した傑作『シン・ゴジラ』にそれを見いだすことができる。たとえば同作の劇中、ゴジラの擁護を唱えるデモ団体が官邸前で反対派と対立するシーンは、『コンタクト』でVLA(超大型干渉電波望遠鏡群)に押し寄せる運動団体の描写や、ひいては科学者と宗教家の対立を彷彿とさせるものだし、矢口(長谷川博己)に会いに来た米国特使のカヨコ・パターソン(石原さとみ)が着替えをせずに横田基地に来たのだと告げ「ZARAはどこ?」とファッションブランドを訊ねるシーンは、同作で政府と顧問団との懇親パーティに出るため、エリーがコンスタンティン調査委員(アンジェラ・バセット)に「素敵なドレスを売っているブティックを知らない?」と訊ねるシチュエーションからの影響が指摘できる。

なにより受信電波から抽出された装置の設計図が、平面ではなく立体で構成されるものだったという設定は、ゴジラの構造レイヤーの解析表が立体によって解読がなされたところと瓜二つだ。それらをもって『シン・ゴジラ』が『コンタクト』からエッセンスを拝借したと主張するのは短絡的だが、数多くのクラシック映画からの引用が見られる『シン・ゴジラ』だけに、『コンタクト』もそれらのひとつとしてあるのを否定することはできない。

しかし、こうしたアイディアの共有はとりもなおさず同作の価値を立証するもので、むしろ『コンタクト』が他者に影響を及ぼす優れた作品だという論を補強するうえで心強い。庵野秀明総監督は、とりわけ強力な支援者として賛辞を贈りたい気分だ。『コンタクト』の劇中「わたしたちは孤独ではない」と唱えたエリーのように。◾︎

© Warner Bros. Entertainment Inc.