かつて“プリンス・オブ・ホラー”と異名を取った、デヴィッド・クローネンバーグ監督(1943年生まれ)。彼が本作『イグジステンズ』の着想を得たのは、イギリスの作家サルマン・ラシュディとの出会いであった。

ラシュディと言えば、1988年に発表した小説「悪魔の詩」が、イスラム教を冒涜しているとして、当時のイランの最高指導者ホメイニから“死刑宣告≒暗殺指令”を受けた人物。そのため彼は、イギリス警察の厳重なる保護下に置かれ、長きに渡って隠遁生活を送ることとなった。

この“死刑宣告”はラシュディ本人に対してだけでなく、「悪魔の詩」の発行に関わった者なども対象とされたため、イギリスやアメリカでは多くの書店が爆破され、「悪魔の詩」のイタリア語版やトルコ語版の翻訳者は襲撃を受けることとなった。また、この“宣告”に異議を唱えた、サウジアラビアとチュニジアの聖職者が銃殺されるという事件も起こっている。

遠く異国の話ばかりではなく、日本でも大事件が起こった。1991年7月、「悪魔の詩」の日本語訳を行った「筑波大学」助教授の中東・イスラム学者が、キャンパス内で刺殺体で発見されたのである。この衝撃的な殺人事件は犯人が逮捕されることなく、迷宮入りに至った。

クローネンバーグは95年に、そんな「悪魔の詩」の著者であるラシュディと、雑誌で対談。芸術家がその芸術ゆえに“死刑宣告”を受けるという状況に強い衝撃を受け、本作の構想を練り始めたという。

己の作品が、特定の社会的・政治的解釈の餌食になることを好まないクローネンバーグだが、実際は新作発表の度に様々な事象と紐づけられては、物議を醸してきた過去がある。ラシュディとの邂逅にインスパイアされ、物語を編み出すなど、「いかにもクローネンバーグらしい」エピソードである。

そしてその後、紆余曲折を経て完成に至った本作も、「いかにもクローネンバーグらしい」作品と言える。

近未来の世界の人々の娯楽。それは、脊髄にバイオポートという穴を開け、生体ケーブルを挿し込み、両生類の有精卵で作った“ゲームポッド”に直接つないでプレイする、ヴァーチャル・リアリティーゲームだった。

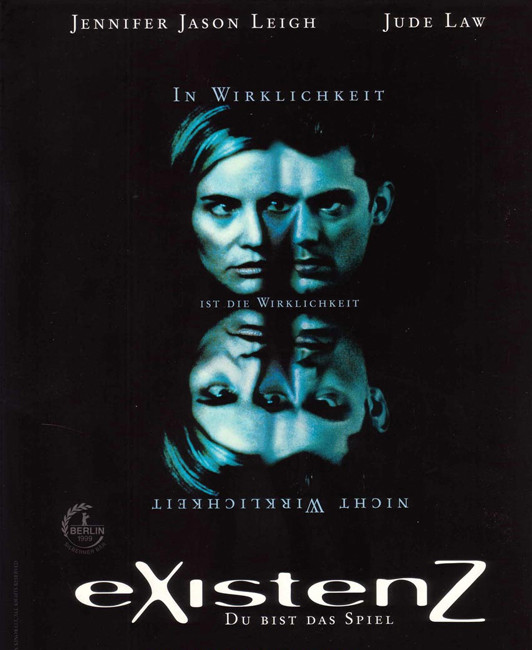

新作ゲーム“イグジステンズ”の発表イベントにも、多くのファンが集結。開発者である、天才ゲームデザイナーの女性アレグラ・ゲラー(演:ジェニファー・ジェイソン・リー)を、拍手をもって迎えた。

しかしその会場に、“反イグジステンズ主義者”を名乗るテロリストが闖入。「“イグジステンズ”に死を!魔女アレグラ・ゲラーに死を!」と唱えると、隠し持っていた奇妙な銃でゲラーを撃ち、彼女の肩に重傷を負わせる。

その場に居合わせたのが、警備員見習いの青年テッド・パイクル(演:ジュード・ロウ)。彼はアレグラを保護するべく、彼女を連れて会場から脱出し、逃走する。

アレグラは、襲撃された時に傷ついたオリジナルの“ゲームポッド”が正常かどうかを、確かめるようとする。そこで、脊髄に穴を開けることを怖れてゲームを毛嫌いしていたテッドを強引に巻き込み、“イグジステンズ”のプレイをスタートする。

ルールもゴールも分からないまま、ゲーム世界のキャラクターになったテッドは、自意識はあるものの、進行に必要なセリフは勝手に口をついて出てくる状態になる。その中で、同行するアレグラとセックスを欲し合ったり、殺人を犯したりしながらステージをクリアして行く。

やがて“イグジステンズ”をプレイし続ける2人の、現実と非現実の境界は、大きく揺らいでいくのだった…。

本作『イグジステンズ』は公開当時、「クローネンバーグの“原点回帰”」ということが、まず指摘された。本作が製作・公開された1999年(日本公開は翌2000年)の時点での、クローネンバーグのフィルモグラフィーを振り返れば、誰もが『ヴィデオドローム』(83)を想起する内容だったからである。

ここで日本に於けるクローネンバーグの初期監督作品の紹介のされ方をまとめる。劇場公開された初めての作品は、『ラビッド』(77)。ハードコアポルノ『グリーンドア』(72)のマリリン・チェンバースが主演ということもあって、78年の日本公開当時は、一部好事家以外には届かなかった印象が強い。

続いての日本公開作は、超能力者同士の対決を描いた、『スキャナーズ』(81)。特殊効果による“人体頭部爆発”シーンを、配給会社が売りとして押し出したのが功を奏し、大きな話題となった。

そして、『ヴィデオドローム』(83)である。この作品の日本公開は、アメリカやクローネンバーグの母国カナダから2年遅れての、85年。しかし熱心な映画ファンの間では、そのタイムラグの間、劇場のスクリーンに届くより前に、かなりの話題となっていた。

ちょうどビデオテープに収録された映画ソフトを家庭で楽しむことが、ようやく一般化し始めた頃だった。私の『ヴィデオドローム』初体験にして、即ちクローネンバーグ作品初体験も、友人宅でのビデオ鑑賞。確か、字幕もない輸入ビデオだった。

本物の拷問・殺人が映し出された謎の海賊番組「ヴィデオドローム」に、恋人の女性と共に強く惹かれてしまった、ケーブルTV局の社長マックス。その秘密を知ろうと動く内、恋人は行方知れずになり、陰謀に巻き込まれたマックスの現実と幻覚の境界は、大きく崩れていく…。

英語を解せたわけでもないので、こうした筋立てが当時完全にわかっていたとも思えない。仮に言語の壁をクリアしても、「難解」と評する声が高かった作品である。「この映画監督は、狂っているのではないか?」と言う向きさえあった。

しかし、わけがわからないながらも、生き物のように蠢くビデオテープ、男の腹に出来る女性器、肉体とTV画面の融合等々、クローネンバーグの“変態ぶり”が炸裂するギミックや特殊効果に、まずは圧倒された。男ばかり数人で酒を飲みながらの鑑賞で、自らもブラウン管に呑み込まれていく思いがしたものである。

作品の性格上、これはむしろスクリーンより、TV画面で体感するのに適した作品かも知れないと感じた。その頃映画ファンの口の端に上り始めた“カルト映画”が、正にそこにあった。

『ヴィデオドローム』に関してはクローネンバーグ本人が、カナダの文明評論家マーシャル・マクルーハン(1911~1980)のメディア論を下敷きにしていることを語っている。その言説は至極簡単に言えば、「メディアは身体の拡張である」ということ。つまりテレビやビデオも、人間の機能の拡張したものになりうるという主張だ。

クローネンバーグは『ヴィデオドローム』でそれを、グチャドロを織り交ぜて、彼なりに端的に(!?)描いたわけだが、マクルーハンの言説は今どきなら、テレビやビデオをネットに置き換えるとわかり易いだろう。例えばネット検索さえ出来れば、その個人にとって未知の物事や事象であっても、知識を取り繕うことが可能になるという次第だ。

そしてヴァーチャル・リアリティーゲームの世界を舞台にした本作『イグジステンズ』は、『ヴィデオドローム』の16年後に製作された、正にそのアップデート版と言えた。両生類の有精卵を培養したバイオテクノロジー製品である“メタフレッシュ・ゲームポッド”、小動物の骨と軟骨から作られた銃で、銃弾には人間の歯を利用する“グリッスル・ガン”等々、登場するギミックの“変態ぶり”も含めて、「いかにもクローネンバーグらしい」作品だったわけである。

しかしながら『ヴィデオ…』よりは、だいぶわかり易く作られた本作は、実は公開当時、少なからぬ“失望感”をもって迎えられた。『ヴィデオ…』の時は「時代の先を行っていた」ように思われたクローネンバーグが、「時代に追いつかれた」いや「追い抜かれた」ように映ったのである。

電脳社会を描いた、押井守監督の『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊』(95)が、96年にはアメリカではビルボード誌のビデオ週間売上げ1位となった。そしてその多大な影響を受けた、ウォシャウスキー兄弟(当時)の『マトリックス』が、「革新的なSF映画」として世界的な大ヒットを飛ばしたのは、本作『イグジステンズ』と同じ1999年だった。

本作の日本公開は、翌2000年のゴールデンウィーク。その直前には最新鋭のゲーム機として、「プレイステーション2」がリリースされている。

そうしたタイミング的な問題がまずある上、本作はわかり易く作られた分、『ヴィデオ…』の尖った感じも失われてしまっている。そんなこんなで当時のクローネンバーグの、「時代に追い抜かれた」感は半端なかったのである。

しかし本作の製作・公開から20年経った今となって、クローネンバーグの作品史を俯瞰してみると、見えてくることがある。『ヴィデオ…』で“カルト人気”を勝ち得たクローネンバーグは、その後ファンの多い『デッドゾーン』(83)や大ヒット作『ザ・フライ』(86)で、ポピュラーな人気をも得ることになる。続く作品群は、『戦慄の絆』(88)『裸のランチ』(91)『エム・バタフライ』(93)『クラッシュ』(96)と、ある意味“変態街道”まっしぐら。

そして21世紀を迎える直前に本作を手掛けるわけだが、映画作家としての自分がこれからどこに向かうのかを確認し、新たな道を切り開いていくためには、出世作とも言える『ヴィデオ…』の焼き直しという、「原点回帰」の必要があったのではないだろうか?

本作後、『スパイダー/少年は蜘蛛にキスをする』(02)の興行的失敗で破産寸前に追い込まれたクローネンバーグは、続いてヴィゴ・モーテンセン主演で、ギミックに頼らない生身の暴力を描いた『ヒストリー・オブ・バイオレンス』(05)『イースタン・プロミス』(07)を連続して放ち、絶賛をもって迎えられる。

私はこの2作に触れた際、「クローネンバーグみたいな監督でも、円熟するんだ~」と驚愕。そして彼が、「2人といない」映画監督であることを、再認識することに至った。

そうした意味でも本作『イグジステンズ』は、クローネンバーグが撮るべくして撮った作品であると、今は評価できる。製作・公開から20年を経たことで、製作当時の「追い抜かれた」感が逆に薄まっていることも、また事実である。■

『イグジシテンズ』(C)1999 Screenventures XXIV Productions Ltd., an Alliance Atlantis company. And Existence Productions Limited.