‘70年代最大のカルチャー・ムーブメントといえば、間違いなく「ディスコ」であろう。そのインパクトは’50年代のロックンロールや’60年代のブリティッシュ・インベージョンにも匹敵するほど強烈なものだったが、しかしディスコがそれらのユース・カルチャーと一線を画していたのは、人種や国境や年代の垣根を超えてあらゆる人々を巻き込みながら盛り上がったことだ。文字通り、世界中の老若男女が煌びやかなディスコに熱狂したのである。

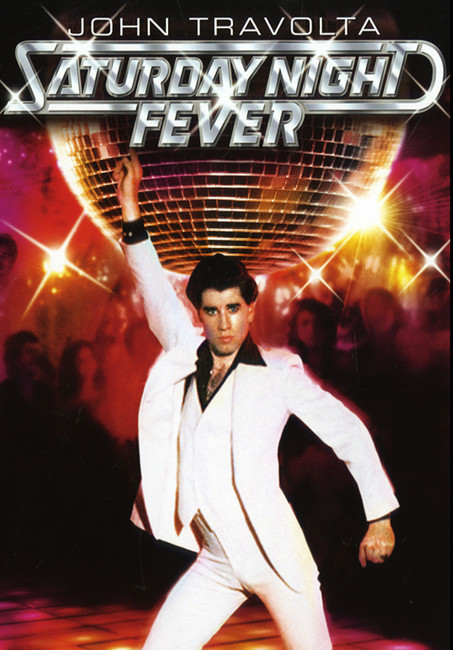

それは音楽ジャンルの壁すらも軽く超越し、キッスやローリング・ストーンズといったロックバンドはもとより、フランク・シナトラやアンディ・ウィリアムスのようなクルーナー、果てはシャンソン歌手のダリダやミュージカル女優エセル・マーマン、演歌歌手の三橋美智也に至るまで、ありとあらゆるジャンルのアーティストが流行に遅れまいとディスコ・ナンバーを世に送り出した。そんなディスコ・ブームの頂点を極めたのが、ジョン・トラヴォルタの出世作ともなった映画『サタデー・ナイト・フィーバー』だ。

ディスコはただのブームではなかった

ディスコ発祥の地はフランス。ジャズバンドの生演奏の代わりにDJの選んだレコードを演奏して客に躍らせるナイトクラブのことを、レコード盤の「Disc」とフランス語でライブラリーを意味する「Bibliothèque」をかけてディスコテーク(Discothèque)と呼んだのが始まりだ。アメリカには’60年代に上陸したが、しかし当初はニューヨークのル・クラブやアーサーに代表されるような、ジェットセッター御用達の特別な社交場に過ぎなかった。ディスコが本格的にアメリカ文化に根付き始めたのは、’60年代末~’70年代初頭にかけてのこと。ニューヨークやロサンゼルスなど大都市圏に住むゲイや黒人、ラティーノといった、マイノリティ向けのアンダーグランドなクラブ・シーンがその舞台となった。

折からの経済不況に苦しむ当時のアメリカの若者たち、中でも就職先に恵まれない貧しいマイノリティの若者たちは、せめて週末くらいは暗い日常を忘れて楽しもうとディスコに集い、DJのプレイする軽快なディスコ・ミュージックで踊り明かすようになる。また、当時はウーマンリブ運動の影響によって、都会では多くの若い独身女性が社会進出したわけだが、そんな彼女たちも気軽に遊べる場所としてディスコへ通うようになる。危ない目にあう心配がないからとゲイ・クラブを好んで利用する女性も多かったそうだ。そして、そんな彼ら・彼女らがディスコで踊ったダンサンブルなレコードを買い求めるようになり、やがて音楽業界もこの新たなムーブメントに注目するようになる。ほかのジャンルに比べてディスコに女性アーティストが多いのは、そうした背景もあったと言えよう。

さらに、’75年のベトナム戦争終結もディスコ人気が拡大するうえで重要なきっかけとなった。’60年代末から続く反戦とフォークと政治の暗い時代が終わりを告げ、アメリカ国民は明るくて楽しくてキラキラしたものを求めるようになったのである。フリーセックスやゲイ解放運動など、当時のリベラルで開放的な社会ムードも、本来はアンダーグランドなカルチャーだったディスコをメインストリームへ押し上げたと言えよう。ちょうどこの年、ヴァン・マッコイの「ハッスル」やドナ・サマーの「愛の誘惑」、KC&ザ・サンシャイン・バンドの「ザッツ・ザ・ウェイ」といった、ブームの幕開けを告げる金字塔的なディスコ・ヒットが矢継ぎ早に生まれたのは、決して偶然の出来事ではない。

かくして、全米各地でディスコ専門ラジオ局が次々と誕生し、’75年に放送の始まった「Disco Step-By-Step」のように最新のダンス・ステップをレクチャーするテレビ番組が人気を集め、ディスコから生まれたヒット曲が次々と音楽チャートを席巻する。地域のコミュニティセンターや街角のガレージなどでもディスコ・パーティが企画され、年齢制限でディスコに入れない子供から夜遊びに縁遠いお年寄りまで、そして白人も黒人もヒスパニックもアジア人も関係なく、幅広い人種と世代のアメリカ国民がディスコ・ミュージックで踊り狂ったのだ。

さらには、もともと歌劇場だった老舗スタジオ54が’77年にディスコとして新装開店し、芸能界から政財界に至るまで名だたるセレブ達の社交場として人気を集めたことから、ディスコはアメリカで最もホットなトレンドとなったのである。そして、まさにその年に劇場公開されて爆発的なヒットを記録したのが映画『サタデー・ナイト・フィーバー』だった。

時代のトレンドを通して社会の実像に迫る

舞台はニューヨークの下町ブルックリン。主人公は貧しいイタリア系の若者トニー(ジョン・トラヴォルタ)。街角の小さな工具店で真面目に働くも給料は雀の涙、家に帰れば両親からダメ息子扱いされて居場所がない。そんなトニーにとって唯一の気晴らしは、近所の不良仲間とつるんで週末の土曜日に出かける地元のディスコだ。普段はうだつの上がらない負け組のトニーも、ここへ来ればダンスフロアで華麗なステップを踏んで周囲の注目を集める「ディスコ・キング」。ハンサムでセクシーで抜群にダンスの上手い彼は、若い女性客たちが放っておかない正真正銘のスターだ。もちろん、所詮は一晩だけの夢と本人も分かっている。しかし、彼にとって虚しい現実から逃れられる場所はここ以外にないのだ。

そんなある日、トニーはひときわ目立つ若い女性ステファニー(カレン・リン・ゴーニイ)と知り合う。美人だしダンスは上手いし、なによりもほかの下町の女の子たちとは明らかに違う、洗練された都会的な雰囲気がある。実際、彼女はマンハッタンの芸能エージェントに勤めるキャリア・ウーマンで、トニーの周りにはいないタイプのインテリ女性だった。といっても、その喋り方には下町訛りがかなり残っているし、話す内容も有名な芸能人が出入りする華やかな職場の自慢話ばかり。どうやらまだ就職して日が浅いらしく、近々ブルックリンからマンハッタンのアパートへ移り住むらしい。「私はあなたたちと違うのよ」というエリート意識が鼻につく上昇志向の強い女性だ。

しかし、それゆえにトニーは自分にないバイタリティを彼女に感じ、ディスコで開催される恒例のダンス・コンテストのパートナーとして彼女と組むことにする。夢を追いかけて地元から出ていくステファニーの強さと行動力に刺激を受けるトニー。一方の自分はといえば、異なる人種グループとの無意味なケンカでストレスを発散し、現実逃避でしかない夜遊び・女遊びに明け暮れる毎日。外の世界のことなど殆ど知らない。このままで俺は本当にいいのだろうか?今の生活を続けることに疑問を抱き始めた彼は、やがて自分の将来を真剣に考えるようになる…。

‘76年に雑誌「ニューヨーク」に掲載されたイギリス人音楽ジャーナリスト、ニック・コーンのルポルタージュ記事を基にした本作。加熱するディスコ・ブームに当て込んだ便乗企画であったろうことは想像に難くないし、そもそも主人公トニーのモデルになった男性が原作者の創作だったことをコーン自身が後に認めているものの、しかし貧困やマイノリティ、ウーマンリブにフリーセックスと、当時の文化的・社会的な背景をきっちりと盛り込んだ脚本は、ディスコ・ムーブメントの本質を的確に捉えていると言えよう。そこはやはり、ジョン・G・アヴィルドセンの『ジョー』(’69)やシドニー・ルメットの『セルピコ』(’73)で、大都会ニューヨークのストリートを通して現代アメリカの世相をリアルに描いた、名脚本家ノーマン・ウェクスラーならではの社会派的な視点が光る。

もちろん、社会性とエンタメ性のバランスをきっちりと踏まえたジョン・バダム監督の演出も絶妙で、中でも着飾った若者たちが踊り狂う煌びやかなダンスフロアと薄汚れたブルックリンの生々しい日常との対比は、ディスコ・ブームに沸く’70年代アメリカの光と影を鮮やかに活写して秀逸だ。本作の大成功を受けて、『イッツ・フライデー』(’78)や『ローラー・ブギ』(’79)、『ミュージック・ミュージック』(’80)など柳の下の泥鰌が雨後の筍のごとく登場したが、時代のトレンドを通して社会の実像に迫る本作は、やはり数多の「ディスコ映画」とは明らかに一線を画すると言えよう。

なお、本作は’80年代映画サントラブームのルーツとしても重要な役割を果たしている。「オーストラリアのビートルズ」からディスコ・グループへと華麗なる転身を遂げたビージーズが新曲を提供し、「ステイン・アライヴ」や「恋のナイト・フィーバー」「愛はきらめきの中に」の3曲が全米チャート1位を獲得した本作。さらにイヴォンヌ・エリマンの歌った「アイ・キャント・ハヴ・ユー」も全米1位となり、ほかにもトランプスの「ディスコ・インフェルノ」やKC&ザ・サンシャイン・バンドの「ブギー・シューズ」など数々のディスコ・ヒットを全編に使用。それらを収録した2枚組のアルバムは全世界で4000万枚以上を売り上げるほどの社会現象となった。この「最新ヒット曲を集めたオムニバス盤」的なサントラ戦略の成功が、後の『フラッシュダンス』や『フットルース』などの布石となったと考えられる。■

『サタデー・ナイト・フィーバー』© 2013 PARAMOUNT PICTURES CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.