※注:本稿は一部ネタバレを含みますので、予めご了承ください。

公開当時に物議を醸した問題作

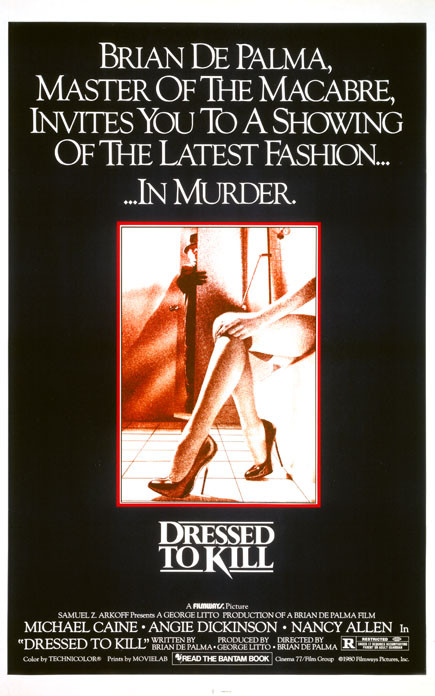

『悪魔のシスター』(’72)や『ファントム・オブ・パラダイス』(’74)のカルト・ヒットを経て、『キャリー』(’76)の大成功によってハリウッドのメジャー・シーンへと躍り出たブライアン・デ・パルマ監督。’80年代に入るといよいよキャリアの全盛期を迎えることとなるわけだが、その幕開けを告げる象徴的な作品がこの『殺しのドレス』(’80)だった。血みどろの残酷描写や際どい性描写のおかげでレーティング審査ではMPAA(アメリカ映画協会)と揉め、女性やトランスジェンダーの描写が人権団体から激しく非難を浴びる一方、ヒッチコックへのオマージュを独自の映像言語へと昇華させたスタイリッシュなサスペンス演出は、ロジャー・エバートやポーリン・ケールといったうるさ型の映画評論家から大絶賛され、興行的にも『キャリー』に迫るほどの大ヒットを記録した。

舞台は現代のニューヨーク。上流家庭の美しい人妻ケイト・ミラー(アンジー・ディッキンソン)は、ベトナムで戦死した前夫との息子ピーター(キース・ゴードン)を愛する良き母親だが、しかしその一方で裕福な夫マイク(フレッド・ウェバー)の無関心な態度に日頃から不満を覚えている。今朝も久しぶりに夫が体を求めてきたと思ったら、まるで人形を相手にするかの如く一方的に射精してオシマイ。もはや私には女性としての魅力がないのだろうか?かかりつけの精神分析医エリオット(マイケル・ケイン)のセラピーを受けた彼女は、「先生は私とセックスしたいと思ったことある?」と問い詰めてエリオット医師を困らせてしまう。

その日の午後、ケイトはひとりでメトロポリタン美術館へと足を運ぶ。たまたま隣に座ったハンサムな男性に惹かれ、思わせぶりな態度を取って相手の反応を試すケイト。向こうもまんざらではなさそうだ。大人の男女による無言の駆け引き。一度は彼を見失ってしまったケイトだったが、しかし美術館の外に出ると男性はタクシーに乗って待っており、2人はそのまま彼のアパートへと直行する。夜になって家へ帰ろうとするケイト。寝ている男性に置手紙を残そうと書斎デスクの引き出しを開けた彼女は、たまたま病院の診断書を見つけて驚く。男性は性病にかかっていたのだ。罪の意識と後悔の念に狼狽してエレベーターへ乗り込むケイト。そんな彼女を尾行する怪しい人影。忘れ物に気付いたケイトが彼の部屋へ戻ろうとしたところ、サングラスをかけたブロンドの女にカミソリで惨殺されてしまう。

その頃、別の階でエレベーターを待っていた高級コールガールのリズ・ブレイク(ナンシー・アレン)。扉が開くと、そこには血まみれになったケイトが倒れていた。虫の息のケイトに手を差し伸べようとするリズだったが、エレベーター内の鏡に映る犯人の姿に気付き、とっさに凶器のカミソリを拾って逃げ出し警察に通報する。事件の第一発見者にして最重要容疑者となってしまったリズ。警察のマリーノ刑事(デニス・フランツ)も売春婦の言うことなどまともに取り合ってはくれない。ケイトの息子ピーターと組んで真犯人を突き止め、身の潔白を証明しようとするリズ、そんな彼女を秘かに尾行するサングラスのブロンド女。一方、エリオット医師は患者のトランスジェンダー女性ボビーが犯行を告白する留守電テープを聞き、警察よりも先に彼女の身柄を確保しようと奔走するのだったが…?

全編に散りばめられたヒッチコックへのオマージュ

本編をご覧になった方は既にお気づきのことと思うが、『キャリー』と同じく本作におけるヒッチコックの『サイコ』(’60)からの影響は一目瞭然。オープニングとクライマックスを女性のシャワー・シーンで飾っているのは象徴的だし、映画の前半と後半でヒロインがバトンタッチするという展開も『サイコ』のプロットをお手本にしている。女装した犯人がカミソリでケイトを惨殺するエレベーター・シーンは、そのスピーディで細かい編集を含めて、『サイコ』の有名なシャワー・シーンの、より残酷で血生臭い再現と言えるだろう。性欲が殺意のトリガーとなるのもノーマン・ベイツと一緒。もちろん、ヒッチコック映画へのオマージュは『サイコ』だけに止まらない。犯人の女装姿は『ファミリー・プロット』(’76)のカレン・ブラックとソックリだし、エリオット医師のオフィスに単身乗り込んだリズをピーターが双眼鏡で見守るシーンは『裏窓』(’54)を彷彿とさせる。元ネタ探しを楽しむのもまた一興だろう。

そんな本作の中でも、恐らく最もヒッチコック的と呼べるのが美術館シーンである。女性の肖像画の前に座ったアンジー・ディッキンソンは、さながら『めまい』(’58)のキム・ノヴァク。ふと周りを見回して来場客たちの様子を観察する姿は、アパートの部屋から隣人たちの生活を覗き見する『裏窓』のジェームズ・スチュアートである。そして、たまたま隣に座ったハンサムな男性に心惹かれたヒロインは、広い美術館の中を歩き回りながら、追いつ追われつの男女の駆け引きを繰り広げ、最終的に美術館の外へ出たところでタクシーに乗った男性と合流する。ここまでセリフは一切なし。まるでサイレント映画の如く、映像と伴奏音楽だけでストーリーを雄弁に物語っている。これは『めまい』の尾行シーンや『鳥』(’63)のボート・シーンなどでも試みられた、ヒッチコックが言うところの「ピュアシネマ」の応用だ。しかも、ヒッチコックの時代にはなかったステディカムを駆使することで、より純度の高い映像技法をものにしている。ヒッチコキアンたるデ・パルマの面目躍如と言えるだろう。

ちなみに、美術館の外へ出たケイトの目線の先をカメラが追いかけていく(これまたヒッチコックのトレードマーク的な演出)と、タクシーに乗って待つ男性の手元へと辿り着くわけだが、その間に一瞬だけ女装した犯人の姿が映像に写り込む。これは犯人が美術館から彼女を尾行していたということの証なのだが、しかしストーリーの展開上、この時点で観客にはまだ殺人者の存在は明かされていないため、2度目以降の鑑賞で初めて写り込みに気づく観客が大半であろう。これを見て思わず連想するのが、ダリオ・アルジェント監督の『サスペリアPART2』(’75)。そう、犯人の顔が写り込んだ鏡の廊下のシーンである。デ・パルマがアルジェントを意識したのかは定かでないものの、映画ファンとして強く興味を惹かれるポイントではある。

実は的外れだったミソジニスト批判

こうした巧妙な映像技法の活用や名作へのオマージュを含めて、いかにして観客を怖がらせて楽しませるのかというヒッチコック映画一流のショーマンシップを継承した本作。先述したように、公開当時は女性に対する露骨な暴力描写やトランスジェンダーへの偏見を助長するような描写を激しく非難され、一部からはミソジニストというレッテルまで貼られてしまったデ・パルマ監督だが、しかし本人が「か弱い女性が危険な目に遭うというサスペンス映画の伝統を踏襲したに過ぎない」と語るように、スリルや恐怖を盛り上げるためのセオリーを追求した結果こうなったというのが真相なのだろう。それに、本作のストーリーをちゃんと理解していれば、むしろミソジニーとは正反対の視点が貫かれていることに気付くはずだ。

中でも特にそれが顕著なのは、2人のヒロインの描写である。良き妻であり良き母親である以前に一人の女性であることを自覚し、結果的に過ちではあったものの能動的に行動することを選んだ人妻ケイト、ちゃんと納得した上で自らの性を売り物にし、そこで稼いだ金を賢く株や美術品などの投資に回す高級コールガールのリズ。旧態依然とした保守的な社会が女性に求める規範から明らかに外れたヒロインたちを、本作では強い意志を持つ自立した現代女性として同情的に描く一方、そんな彼女たちを「釣った魚」や「性的オブジェクト」のように扱う尊大な男性たちに批判の目が向けられているように思える。

実際、本作に登場する男性キャラは、揃いも揃って身勝手で独善的な無自覚のミソジニストばかり。唯一の例外は、ケイトの息子である未成年(=まだ男になりきれていない)のピーターだけだ。そもそも、殺人犯を凶行へと駆り立てる要因だって、自らが内在する女性性を頑なに否定しようとする男性性である。すなわち、本作における諸悪の根源は男性優位主義的なマチズモであり、それが意図したものであるかどうかはまた別としても、どことなく中性的な童貞オタク少年ピーターを自らの分身だと語るデ・パルマが、その対極にあるマチズモを否定すべきものとして描いていることは明らかだ。確かに、トランスジェンダーを解離性同一障害のように描いている点は誤解を招きかねないと思うが、しかし少なくとも本作が女性蔑視的であるという当時の批判は的外れであったと言えるだろう。■

『殺しのドレス』© 1980 Warwick Associates. All Rights Reserved.

『殺しのドレス』© 1980 Warwick Associates. All Rights Reserved.