今年6月、モダンホラーの帝王こと、作家のスティーヴン・キングが、本作『ファイト・クラブ』(1999)を初めて観たことを、twitterで明かした。初公開時に彼は交通事故による大怪我などで観ることが叶わず、長きに渡って未見だったという。それが遂に、邂逅を果したというわけだ。

これにすぐフォロワーから、突っ込みのツイートが入った。「ルールその1に違反してますよ」と。

映画の中で紹介される、あまりにも有名な「ルールその1」は、「ファイト・クラブのことを決して口外するな」。因みに「ルールその2」も、同じ文言である。

これに対して助け舟を出したのは、本作主演のエドワード・ノートン。「ファイト・クラブのルールには、次のような注事項があります。『物語のトピックについて、それがどんな形であれ、スティーヴン・キングは好きに話していい』というものです」

このやり取りに遡ること2年前には、アメリカのある大学で、過去に見たことのある映画のレポートを書けというレポートが課された際の、ある大学生の対応が大きな話題となった。彼女が記したのは、たった1行だけ。

「ファイト・クラブ ルールその1、ファイト・クラブのことを決して口外するな」

結果として彼女は、ユーモアを解する教授から、「100点満点」の評価を貰った。そしてこの一件をSNSで披露したところ、拡散に次ぐ拡散となったわけだ。

初公開から20年余の月日が経っても、有名無名問わず、人々の口の端に上り続ける、『ファイト・クラブ』。その魅力とは、一体どんなところにあるのだろう?

*****

大手自動車会社勤務の“僕”は、高級なコンドミニアムに住み、北欧家具や高級ブランド衣類などを買い揃えるヤング・エグゼクティヴ。しかし、“不眠症”に悩まされる日々を送っていた。

そんな“僕”は、睾丸ガン患者の集いに、患者のふりをして参加。治療の副作用で胸が大きくなった男の胸に抱かれて涙を流すと、その夜はぐっすりと眠れた。

ヤミツキとなり、“僕”は重症患者の自助グループを、幾つも渡り歩くようになる。しかしそうして得た心の平穏は、マーラという女性によって、打ち砕かれる。

マーラも病気ではないのに、様々な病名のグループに参加していた。“僕”はマーラを排除しようとするが、失敗。お互いに参加するグループを分け合うことで、手を打つ。

そんな時に“僕”は、タイラー・バーデンという男に出会う。タイラーは、「本気になれば家にある物でどんな爆弾も作れる」などと語り、そんな彼に“僕”は好感を抱く。

“僕”の自宅がガス爆発で、すべての家財と共に焼失した。唖然とした“僕”は、知り合ったばかりのタイラーに電話を掛ける。

バーで飲み意気投合した“僕”にタイラーは、「力いっぱい俺を殴ってくれ」と依頼。“僕”はそれに応え、2人は殴り合いとなる。

廃墟のようなタイラーの屋敷に住み始めた“僕”にとって、殴り合い=ファイトは心の癒しとなる。やがて彼らの元に、モヤモヤを抱えた男たちが集まるように。それは“ファイト・クラブ”という、殴り合いのグループへと発展する。

タイラーは“ファイト・クラブ”のカリスマ的なリーダーとなり、やがて“僕”が忌み嫌うマーラと男女の関係になる。“僕”と彼とは、段々ズレが生じるようになっていく。

タイラーは、“ファイト・クラブ”の中から“スペースモンキー”というメンバーを抽出。文明社会に対して、無政府主義的な攻撃を仕掛け始める。

タイラーのテロ計画に怖れを抱いた“僕”は、それを阻止すべく奔走するが…。

*****

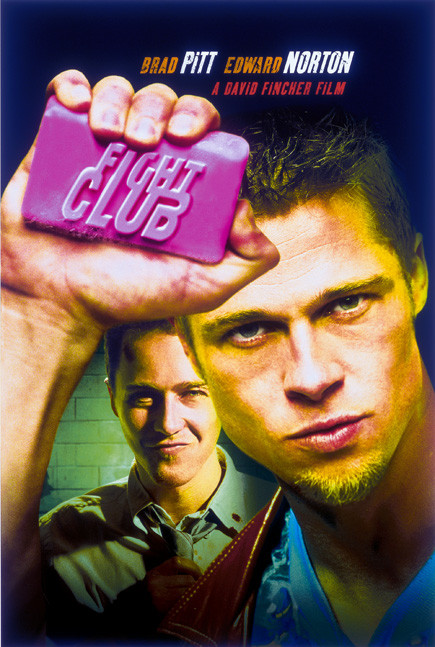

“ブラピ”ことブラッド・ピットが演じるタイラーや、ヘレナ・ボナム=カーターのマーラとは違って、エドワード・ノートン演じる“僕”には、役名がない。“ナレーター=語り手”とクレジットされる。

クレジットにもその意が籠められていると思うが、本作の主役は正に一人称の、「信頼できない語り手」。彼が知覚し表現していることは、どこまで真実なのか?

例えばミステリー小説だと、アガサ・クリスティーの「アクロイド殺し」や横溝正史の「夜歩く」で、物語の語り手が殺人犯だったというオチがつく。本作に於いては、果してどういう意味で「信頼できない」のか?ネタバレになるので、これ以上は控えておく。

本作には、原作がある。キャラ配置やエピソードなどは、ほぼ原作に忠実な映画化と言って良いだろう。

著者は、チャック・パラニューク。1962年生まれの彼は、ワシントン州バーバンクのトレーラーハウスで育った後、オレゴン大学でジャーナリズムを専攻。卒業後は、大型トラックの製造会社で、整備工などを務めた。

その頃彼は、ホスピスでボランティアを務めていた。その経験が小説「ファイト・クラブ」、延いては映画版に活かされていく。

「…看護も料理もなにもできなかったから、付き添いと呼ばれる役目につきました。僕は患者たちを毎晩互助グループに連れて行き、会が終ると彼らを連れて帰れるように、隅で坐ってなきゃならないんです。何グループも坐って見ていると、こんな健康なやつがわきで坐って見てるってことに、本当に罪の意識を感じ始めました。これじゃまるで観光客ですよ。だから僕はこう考え始めたんです。もし誰かが病気のふりをしているだけだったら、って。他の患者たちが与えてくれる親密さや正直さがほしい、それから、感情をぶちまけてすっきりしたい…」

この頃のパラニュークはまた、クリスマスなどの機会に突発的に集まって、イタズラを仕掛ける団体にも参加していた。そこにも“ファイト・クラブ”の元ネタになった部分があると思われる。彼は実際に、自分や周囲の友人や仲間たちが体験したことのあるエピソードを聞き集め、それを作品に折り込んでいったと、後に語っている。

アメリカに於いて主に1960年代中盤から70年代終盤に生まれた、いわゆる“ジェネレーションX”に属し、その世代を代表する作家と言われることが多い、パラニューク。自らの世代について、「我々は良い人間になるように育てられてきました…」と語る。

子ども時代から両親や教師などの期待に応えることばかり要求され、社会に出ても上司の求めるがままに働く。「…我々はどうして生きていくかを知るために、自分の外側ばかり見ているんです」というわけだ。

そしてある時に、パラニュークは思い至った。「人生のある一点を過ぎて、ルールに従うんじゃなく、自分でルールを作れるようになったとき、そしてまた、他のみんなの期待に応えるんじゃなく、自分がどうなりたいかを自分で決めるようになれれば、すごく楽しくなるはずです」

彼は経験から得たアイディアや想いを、コインランドリーやジム、時にはトラックの車体の下でクリップボードに挟んだ紙に書きながら、小説「ファイト・クラブ」を3カ月で完成させた。「執筆というよりも口述筆記に近かった」と言うように、感情のほとばしるままに、書き上げたという。

この小説に目をつけたのが、ハリウッドメジャーの20世紀フォックス。新人脚本家であるジム・ウールスが、小説に於ける反社会的姿勢の生々しさをどう表現するかに腐心して書き上げたシナリオを持って、当時の旬の監督たちに交渉した。

ピーター・ジャクソン、ダニー・ボイル、ブライアン・シンガーらが、それぞれの事情で次々と断った後、名前が挙がったのが、デヴィッド・フィンチャー。サイコサスペンス『セブン』(95)で大ヒットを飛ばして、一躍注目の新鋭となっていた。

実はフィンチャーは、原作の熱狂的ファンで、自分で映画化権を買い取ろうとしていた。彼は言う。「ナレーターがどんな人間か判っていた。この自分のことだったから」

◆『ファイト・クラブ』撮影中のデヴィッド・フィンチャー監督(右)とヘレナ・ボナム=カーター

◆『ファイト・クラブ』撮影中のデヴィッド・フィンチャー監督(右)とヘレナ・ボナム=カーター

1962年生まれ。やはり“ジェネレーションX”である彼は、現代の消費社会における虚無感の描写に、強く共感を覚えていたのである。

主演の“僕”には当初、マット・デイモンかショーン・ペンが想定されていた。しかしフィンチャーは、『ラリー・フリント』(96)での演技を高く評価して、エドワード・ノートンを起用。

1969年生まれのノートンは本作に、~戦闘体勢に入った“ジェネレーションX”~を見出した。「僕自身が心の底から共感できるものが『ファイト・クラブ』にはいくつかあった。45歳以上の人にこの作品が理解できないとは言わないけれども、多くの人が『はぁ?』という反応を示しても不思議ではない」

タイラー・バーデン役は、やはりショーン・ペンが有力候補の1人だった。しかしフィンチャーの出世作『セブン』で主演だった、ブラッド・ピットに決まる。

1963年生まれのビットは、ハンサムな色男や金髪のロマンチック・ヒーローのイメージには、敢えて抗した役柄を好んで演じる。「…『ファイト・クラブ』は我々の文化への愚弄と虫ずが走るほど嫌いなのにむりやり押し付けられたものへの応答なんだ…」こちらもノリノリで、役に挑んだ。

「もし他の誰かになれるとしたら僕はブラッド・ピットになりたい」フィンチャーのこんな発言は、本作に於いて極めて示唆的と言える。

ノートンとブラピは撮影前、ボクシング、テコンドー、総合格闘技などを特訓。また石鹸で爆弾を作るシーンのために、石鹸を手作りするレッスンも受けたという。

クレジットされていないが、フィンチャーの僚友だった、1964年生まれの脚本家アンドリュー・ケヴィン・ウォーカーによるシナリオのリライトなどを経て、『ファイト・クラブ』は、クランクイン。撮影は132日間、72のセットが組まれ、300を超えるシーンが撮られた。

フィンチャーは、時には100を越えるテイクを回すことで知られる監督だが、本作には通常の3倍以上のフィルムが使われたという。

これは余談になるが、ほぼ紅一点の主要キャスト、1966年生まれのヘレナ・ボナム=カーターは、本作でハリウッドに於ける方向性が決まったかのように思える。それまで「イングリッシュ・ローズ」とも「コルセット・クィーン」とも呼ばれた彼女は、イギリス情緒の溢れるクラシックな作品でのヒロインのイメージが強かった。

しかし、薬物中毒や病に苦しんでいた時期のジュディ・ガーランドの人生を参考に役作りを行ったという本作で、そのイメージを打破。一躍「ゴスの人」の印象が、強烈に打ち出された。直接は関係ない話だが、2000年代に入って、公私ともにティム・バートン監督のミューズになっていったことが、本作を振り返ると、至極納得がいく。

些か脱線したが、このように“ジェネレーションX”の中でも、エッジが利いた作り手・演者が集結して、「現状打破」を過激に叫ぶような本作が、20世紀終わりに登場。劇場公開時の興行成績こそ成功とは言えなかったが、後にリリースされたDVDは大ヒットとなるなど、当時の若者たちの心を捉えたのは、至極当たり前のことだったと言える。

そして今、21世紀に入って20年が過ぎ、全世界を閉塞感が覆っている。本作の人気は、再燃して然るべしと言えるだろう。

「ファイト・クラブのことを決して口外するな」

映画史に残るこの「ルール」は、もはや日々破られるためにあるのだ!■

『ファイト・クラブ』© 1999 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

『ファイト・クラブ』© 1999 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.