COLUMN & NEWS

コラム・ニュース一覧

-

COLUMN/コラム2020.03.26

原作は、アクチュアルな“ポリティカル・サスペンス”。映画版の最大の売りは!?『イルカの日』

本作『イルカの日』(1973)の原作となった小説は、フランスの作家ロベール・メルル(1908~2004)が執筆し、1967年に発行された。 その主人公は、50代の海洋動物学者セヴィラ。アメリカ政府系の財団の補助を受ける、イルカの研究施設の主宰者で、生まれてすぐに母を亡くした雄イルカ“ファー”を育てている。セヴィラは、知能が高い“ファー”が人間の言葉を発語、即ち喋れるように訓練し、会話でコミュニケーションが取れるように研究を続けてきた。 そしてその成果を、大々的に発表する機会が訪れる。記者会見で“ファー”とそのパートナーである雌イルカ“ビー”をお披露目。ジャーナリストたちに、イルカと英語で質疑応答する機会を設けたのである。 このニュースは、大センセーションを巻き起こした。セヴィラ、そして“ファー”と“ビー”は、全世界の耳目を集める存在となったのである。 暫しは名声を享受する日々が続いたが、やがてそれは幕を下ろす。政府系組織の一部がセヴィラを欺いて、“ファー”と“ビー”を拉致。イルカ夫婦の知能と技能を悪用した、軍事利用を図るのだった…。 原作者メルルはこの小説について、本編前の“序”で、次のように著している。「未来小説だろうか?サイエンス・フィクションだろうか?表面的にはそうだが、実際的にはそうではない。なぜなら、未来といっても、二十年とか三十年も先のことではなく、とても短い時間-せいぜい三年から六年ぐらい先のことであり、おまけに、わたしは本当に未来を予見する自信なぞないからだ…」 実際にこの小説の内容は、実にアクチュアル。当時の国際情勢と地続きと言っても、過言ではなかった。 “ファー”と“ビー”を利用しての軍事行動。それは、ベトナム戦争のために出撃中のアメリカの巡洋艦を、“核機雷”によって消滅させるというものだった。政府系組織はその攻撃を、中国政府が仕掛けたと喧伝。世論を煽ってアメリカ大統領に、中国への報復核攻撃を決断させるという企てだったのである。 “ファー”と“ビー”は、騙されて作戦を実行させられた際に、命を奪われそうになるも、逃亡。イルカたちから謀略のすべてを伝えられたセヴィラは、命を懸けて“第3次世界大戦”勃発の回避に乗り出すが…。 このアメリカ政府機関による謀略は、1964年に起こった、「トンキン湾事件」を想起させる。ベトナム沖のトンキン湾で、北ベトナム軍の哨戒艇が、アメリカ海軍の駆逐艦に2発の魚雷を発射したとされる一件である。これをきっかけにアメリカ政府は、ベトナム戦争に本格的に介入することとなっていく。 しかしこの事件の一部は、アメリカ側が仕組んだものであることが、1971年に暴露された。それはメルルが「イルカの日」を発表した、4年後のことであった。 また70年代初頭には、アメリカ海軍が多数のイルカを捕獲し、フロリダ海域で訓練していたことがわかっている。ほぼ時を同じくして、ベトナム海域に停泊中のアメリカ艦船を襲う北ベトナムの潜水工作員を阻止するために、海軍がイルカを使っていたことも報じられている。ベトナム戦争に出撃させられたイルカは、鼻先に飛び出しナイフを装着して、敵兵を殺傷するように訓練されていたと言われる。 「反アメリカ的」な思考の持ち主だったというメルルだが、そうした視点があるが故に、小説「イルカの日」は、未来小説でありサイエンス・フィクションであると同時に、高度な“ポリティカル・サスペンス”になったと言える。 さてこの原作を映画化するに当たっては、当初監督に決まったのは、ロマン・ポランスキー。しかし彼が本作のロケハンのためにロンドンを訪れている最中の1969年8月9日、ロサンゼルスの邸宅で妻の女優シャロン・テートが、カルト集団のマンソン一家に惨殺されるという事件が起こった。この悲劇のため、ポランスキーは降板を余儀なくされる。 後を受けて登板したのが、マイク・ニコルズ(1931~2014)。グラミー賞、アカデミー賞、トニー賞、エミー賞を4賞とも受賞した、数少ない経験者の1人であるニコルズだが、『イルカの日』を手掛けることになった時は、映画監督としてのキャリアのピーク。ノリに乗っている状態だった。 映画初監督作品『バージニア・ウルフなんかこわくない』(66)で、エリザベス・テイラーに2度目のアカデミー賞主演女優賞をもたらした後に手掛けたのが、ダスティン・ホフマンの出世作でもある、『卒業』。1967年12月に公開されたこの作品は、同年8月公開の『俺たちに明日はない』に続く、“アメリカン・ニューシネマ”の代表的な作品となり、ニコルズにアカデミー賞監督賞をもたらした。 その後も、ブラックユーモアたっぷりに、戦争を強烈に風刺した『キャッチ22』(71)、青春の愛と性の矛盾を描いた『愛の狩人』(71)と、問題作を立て続けに監督し、正に「ニューシネマの寵児」と言うべき存在に。そのタイミングで請け負ったのが、本作であった。 脚本は、『卒業』『キャッチ22』に続いて、ニコルズとは3本目のコンビとなった、バック・ヘンリー(1930~2020)。そして主演には、ジョージ・C・スコット(1927~1999)が決まった。スコットは、『パットン大戦車軍団』(70)でアカデミー賞主演男優賞を贈られながらも、受賞を拒否したことでわかる通り、扱いが難しいことで知られる。しかしその実力や強烈な個性もあって、70年代は堂々たる主演スターの1人であった。 因みにニコルズ監督とスコットは、本作撮影前、舞台で一緒に仕事をした経験がある。ニコルズはスコットを、「もしかすると世界一の俳優」と、称賛を惜しまず、その相性も悪くなかったようだ。 映画化に当たって、スコットが演じる海洋生物学者(役名は原作から改変されて、テリルになっている)が手塩に掛けて育成した天才イルカたちを、政府系らしき秘密機関が、謀略に利用しようとする骨子は変わらない。しかしながら展開やギミックは、かなりコンパクトにまとめられている。 原作の弱点とも言えるのが、広く注目されるようになったイルカ夫婦を、わざわざ拉致して、国際的な謀略に使おうとするところ。世界的なスターを秘密作戦に使うのは、些か無理を感じる。そのためか映画では、“ファー”と“ビー”の能力は世間に周知されることはなく、お披露目されるのは、研究機関のスポンサー達だけに対してとなる。 そして、イルカを利用しての謀略の内容も、大きく変更。アメリカ大統領がバカンス中のクルーズ船の船底に、機雷を取り付け、爆殺を図るというものになった。 製作費や当時のVFXの限界なども慮ってのことと思われるが、謀略を“第3次世界大戦勃発”から“大統領暗殺”に変更するに当たっては、1963年のケネディ大統領暗殺事件が、作り手たちの念頭には当然あったのであろう。ケネディ暗殺劇にはCIAやFBIなどの関与があると、事件発生当時から囁かれ続けていることを援用したように思われる。 原作では50代のセヴィラは、25歳下の研究所所員の女性と恋に落ち、結婚に至る。それに倣ってか、撮影時に40代中盤だったジョージ・C・スコット演じるテリルも、年の離れた若妻マギーと共にイルカの研究を行っている設定。マギーを演じるのは、トリッシュ・ヴァン・ディヴァー(1941~ )。スコットの監督・主演作『ラスト・ラン/殺しの一匹狼』(71)に出演した縁から、14歳年上の彼と結ばれた。新婚ホヤホヤの頃だった本作はじめ、『ブルックリン物語』(78)『チェンジリング』(80)など、夫の主演作で幾度も共演。スコットは5度の結婚歴があるが、99年に死を迎えるまで、5度目の妻のディヴァーと添い遂げた。 スコットは撮影中、出演するイルカたちとの接触を怠らなかった。何百時間も一緒に水中で過ごす内に、彼らとすっかり仲良しになったというが、やはり本作『イルカの日』で、最大の売りと言っても良いのが、イルカたちの名演だ。 この映画のために撮影数カ月前、フロリダ沖で6頭のイルカが捕えられ、訓練を施したという。そうして鍛えられた、彼らの表現力や愛らしさときたら!74年の日本公開時、当時小4で、保護者に連れられて映画館で鑑賞した私は、動物好きだったこともあって、すっかりヤラれてしまった記憶がある。 もちろん彼らが話す人語は、それらしく合成された音声である。しかしながら、スコット演じるテリルを「パー(パパの意)」、ディーヴァー演じるマギーを「マー(ママの意)」と呼ぶシーンにマッチしたイルカたちの表情の豊かさやしなかやかさなど、当時はVFXで調整することが不可能だったことなど考えると、より感慨深い。 調教された6頭のイルカは、撮影終了の前後に、ある者は自らの意思で、ある者はクルーの手によって、順次海原に戻っていったという。野生動物を捕獲した上で、彼らが望んだわけではない訓練を施しての撮影といった手法は、動物愛護の観点などから、今や問題視されて、かなり困難なことだと思われる。 CGなき時代のイルカの名演だけでも、映画『イルカの日』は、一見の価値があろう。■ 『イルカの日』© 1974 STUDIOCANAL

-

COLUMN/コラム2020.03.24

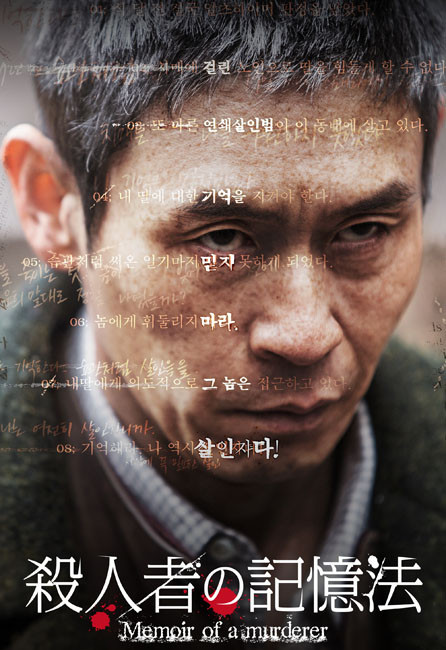

ソル・ギョングの身も心も削った熱演が「忘れるな!」と叫ぶ 『殺人者の記憶法』

キム・ヨンハの小説『殺人者の記憶法』は、全読書家に胸を張ってお薦めしたい傑作だ。「アルツハイマーの連続殺人犯による手記」という秀逸なアイデアは、作者がニューヨークに滞在していたころに着想したものだという。チケットが安いオフブロードウェイの演劇を片っ端から観まくっていた彼が、妻や友人たちに感想を話すと、英語のリスニング力不足のせいで内容を3分の1ほど間違えて覚えていた。「作家はそんなに正確に理解する必要はないの。たとえ間違っていても、話を理解しようと努めている間は、脳の創作領域が活性化するんだから」という妻の言葉が、彼にひらめきを与えた。同時期に、アルツハイマーにかかった作曲家が再び創作を試みる芝居を見たことも大きかったそうだ。これがもし、殺人鬼の話だったら? 軍事政権時代の混乱にまぎれ、1970年代から人知れず犯行を繰り返し、人知れず引退した連続殺人犯キム・ビョンス。田舎町の獣医としてひっそりと暮らし、70歳でアルツハイマーを発症した彼の前に、ある日「同業者」が現れる……。一人娘をつけ狙う殺人者との対決に闘志を燃やしながらも、病状は容赦なく進行。失われゆく記憶とともに、激動の時代を「絶対悪」として生き延びた彼の強固なアイデンティティも、急速に崩壊していく。スリリングな「欠落」を随所に散りばめた一人称の語りは、やがて物悲しさを帯び、等しく同じような老いを体験するであろう読者にとっても他人事ではない恐怖と共感を与える。その結末は虚しくも哀しく、美しい。同じく記憶と自我の関係を扱った、クリストファー・ノーラン監督の『メメント』(2000)、湯浅政明監督の『カイバ』(2008)といった傑作群も彷彿させる、忘れがたい読後感を与える一作である。(ちなみにキム・ヨンハ自身も、幼いときに練炭による一酸化炭素中毒事故で、10歳以前の記憶をすべて失くしている) そんな原作に負けず劣らず強烈な“記憶”を刻みつけるのが、ウォン・シニョン監督による映画版『殺人者の記憶法』だ。その成功にもっとも貢献したのが、主人公キム・ビョンス役を演じたソル・ギョングの圧倒的怪演である。思わず病院行きを勧めたくなるほどげっそり痩せこけ、見るからに人間嫌いの老人になりきった「韓国のデ・ニーロ」ことギョングの姿は、同時にとてつもなくフォトジェニックでもある。撮影期間中も、毎日カメラが回る前に約2時間の縄跳びタイムを設けて体重を維持していたというから恐ろしい。 ビョンスが単に凶悪一本槍のキャラクターであれば、ソル・ギョングもここまで熱を入れて役にのめり込まなかっただろう。悪鬼のような表情だけでなく、世間に順応できない不器用さと生真面目さ、無力な老人の頼りなさも表現しなければならない“難役”だったからこそ、凄絶な肉体改造にも嬉々として挑んだのではないか。たとえば、白昼の町なかで、殺人光線でも出ているのではないかと思うような強烈な眼力で相手を睨み付けながら「娘に近付いたらお前を切り刻んでやる」と凄むシーン。あるいは、娘を乗せて去った車のナンバーを必死に思い出そうと「8、8、8、8……」と狼狽しながら繰り返し呟くシーン。どちらの表情も、思わず真似したくなるほど魅力的だ。その振れ幅の大きさに、この俳優の力量が確かに表れている。 出世作『ペパーミント・キャンディー』(1999)から、近作『悪の偶像』(2019)に至るまで、俳優ソル・ギョングのなかに生き続ける他の追随を許さない個性とは、卓抜した「生きづらさ」の表現力かもしれない。その迫真性は、誰がどう見ても生きる世界を間違った殺人者を演じた本作でも健在である。 監督・脚色を手がけたウォン・シニョンは、原作の文体を意識したトリッキーな構成、意識の飛躍を匂わせるジャンプカットなどを全編に駆使しつつ、映画化にあたってよりエンタテインメントとしての強度と精度を高めている。原作ではビョンスの殺人の動機は詳しく語られないが、映画では「生きる価値のないクズどもの掃除」という明解な理由を追加。いわゆる仕置人タイプの設定にすることで、観客の感情移入をたやすくしている。また、原作ではひたすら殺伐としているビョンスと一人娘ウニとの関係も、かなり柔らかく情感豊かにアレンジ。このあたりのバランスのとり方が、さすが娯楽職人という感じだ。 キム・ナムギル扮する「同業者」ミン・テジュにも、原作における曖昧な描写(もちろん意図的だが)とは対照的に、ビョンスの「好敵手」としての輪郭をくっきりと与えている。それによって映画全体の作劇にも、殺人者同士の手に汗握る対決劇というエンタメ要素が強調された。激痩せしたギョングに対し、14kg増量したナムギルが見せる不敵なサイコパス演技も堂々たるものだ。『カン・チョルジュン:公共の敵1-1』(2008)から10年ぶりの共演作とあって、気合の入り方も違ったのかもしれない。 本作はまた、映画監督ウォン・シニョンの成長と軌跡を味わえる作品でもある。心霊ホラー『鬘』(2005)、誘拐スリラー『セブンデイズ』(2007)、アクション大作『サスペクト 哀しき容疑者』(2013)などで培ってきたジャンルムービー職人としての手腕は、本作でも随所に感じることができる。が、もっとも近いテイストを感じるのは、日本未公開のブラックコメディ『殴打誘発者たち』(2006)だ。山奥へドライブにやってきた女子大生と下心見え見えの音大教授が、地元のならず者集団や不良警官に絡まれ、やがて血みどろの暴力沙汰に巻き込まれていくさまを、不条理コントのように描いた怪作である。残念ながら一般受けはしなかったが、ウォン・シニョンの作家性が剥き出しになった一作で、この作品に横溢するダークなユーモア感覚が『殺人者の記憶法』では再び存分に発揮されている。 たとえば、娘を助けるために映画館に駆けつけたビョンスが、着いた途端に目的を忘れて呑気に映画を楽しんでしまうくだり。あるいは、車中で張り込みをしながら空のペットボトルに小便をしたビョンスが、次の瞬間にはそれを忘れてグビグビと……というくだり。残酷さと紙一重のユーモアは、クライマックスの対決シーンにも不意に発生し、ひきつった笑いを誘う。そのあたりに、ようやく娯楽性と作家性を両立する段階に至った監督の刻印があるように思える。ちなみに、本作でアン交番所長に扮したオ・ダルス、カルチャーセンターの詩の講師を怪演するイ・ビョンジュンも『殴打誘発者たち』の出演者だ。 さて、本作には『殺人者の記憶法:新しい記憶』と題した別バージョンが存在する。今回放映される劇場公開版よりも約10分長く、こちらのほうが監督の意図により近いかたちなのだそうだ。闇賭博場から逃げた女性をテジュが惨殺するシーンなどの追加・延長部分がある一方、ウニによるビョンスの散髪シーンが削られるなど、全体的に編集が異なる。最大の違いは、公開版とはまるで印象が異なるエンディングだろう。どちらかといえば『新しい記憶』のほうが、原作の「信用ならない語り部」が読者を翻弄する構造を忠実に再現しているのかもしれない。ただし、追加シーンのおかげで主観の統一が崩れ、まとまりが悪くなったという欠点もある。個人的には、劇場版のほうに軍配をあげたい。 文学作品ならではの醍醐味は原作だけのものと割りきり、あくまでそれを「材料」に独自のエンタテインメントを追求した監督のアプローチは、大きな成果を上げたのではないだろうか。ソル・ギョングの身も心も削るような熱演とも相まって、おそらく本作を「忘れる」ことはしばらく困難だろう。■ 『殺人者の記憶法』©2017 SHOWBOX AND W-PICTURES ALL RIGHTS RESERVED.

-

COLUMN/コラム2020.03.21

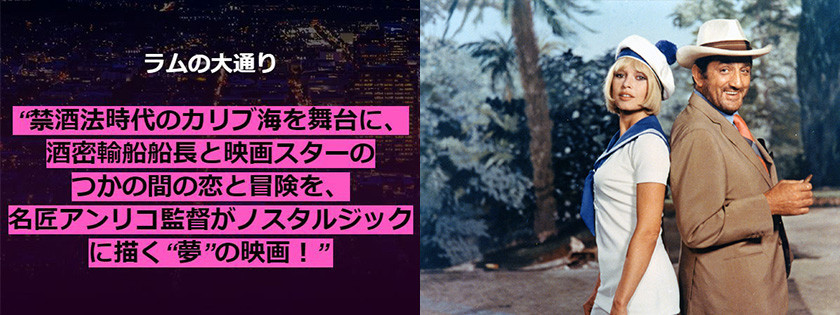

禁酒法時代のカリブ海を舞台に、酒密輸船船長と映画スターのつかの間の恋と冒険を、名匠アンリコ監督がノスタルジックに描く“夢”の映画!

今回ご紹介する映画は『ラムの大通り』というフランス映画です。 『ラムの大通り』というのは、キューバの首都ハバナに実在した地名なんです。舞台となる1920年代にはアメリカで“禁酒法”が施行されていて、キューバなどカリブ海の島々では、“ラム酒”を作ってはアメリカに持ち込む密輸業者が沢山いて、密輸の儲けで栄えた通りが“ラムの大通り”と呼ばれていたんです。 主人公は密輸入者のオッサン、コルニー。演じているのはリノ・ヴァンチュラという元プロレスラーだったフランスのタフガイ役者です。デビュー当時からギャング役で有名で、ジャン=ピエール・メルヴィル監督のフィルム・ノワールなどでおなじみですね。そんな彼が、本作の監督ロベール・アンリコと組んだ冒険ロマン『冒険者たち』(67年)は日本でもすごい人気ですね。アンリコもヴァンチュラもイタリア系フランス人で、それで意気投合したらしいですね。 そんな二人が、1971年にフランスの大手映画会社ゴーモンから莫大な資金を得て、そのころ大スターだったブリジット・バルドーを相手役に招いて、メキシコ、カリブ海、スペインなど世界各国でロケをして撮った、言わば豪華なリゾート観光映画が本作『ラムの大通り』という大作なんですね。 ヴァンチュラ扮する密輸業者はホントに命知らずの男で、“暗闇撃ち”という賭けで大金を得て、密輸船を手に入れます。そんななか、彼は映画館でサイレント映画を見て、その主演女優に恋をしちゃうんですね。それで密輸業者は、バルドー扮する映画女優リンダ・ラルーを追いかけて行くんです。最初は密輸業者を主人公にしたハードなアクションものかと思っていたら、だんだん中年男の、しかもやくざな中年男の恋物語になって行きます。 ヴァンチュラは本作の中で“キングコング”と呼ばれてるんですね。力が強くて、喧嘩にも酒にも強くて、命知らずのキングコングのような荒くれ者が、映画女優に恋をしたとたん、恋する中学生みたいになっちゃうという、映画ファンにとっては自分を鏡で見るようなね、非常にロマンチックな映画になっています。 『ラムの大通り』、ちょっと映画としてはのんびりし過ぎだと思う人も多いでしょうね。こういうリゾート映画ってそうなるものなんですよ。アンリコ監督としては珍しい作品ですよ。監督はずっとハードな冒険ロマン映画を撮り続けていた人で、第二次世界大戦ではナチスドイツに酷い目にあってるんで、戦争描写などは激烈なんですよ。例えば『追想』(75年)は、戦時中に実際に起きた出来事の映画化なんですが、火炎放射器による残酷描写が本当にリアルでした。だから本来こんな緩めのロマンス映画を作る監督ではないんですよ。 でも僕は子供のころに『ラムの大通り』をTVで見て、このヌルさがとても心地よかったんですよ。吹替だったんですけど、バルドーの声を小原乃梨子さんが演ってらっしゃって、アニメ『タイムボカンシリーズ ヤッターマン』(1977~78年)のドロンジョの声ですよ! ヴァンチュラの声は森山周一郎さん、あの渋い『刑事コジャック』(1973~78年)の森山さんが演ってました。そんなギャング俳優のヴァンチュラが映画女優に恋しちゃうんですよ! それが僕にはすごく楽しかったんですね。 ヴァンチュラが“キングコング”と呼ばれているのも重要で、キングコングは美女のために身を滅ぼして行く、この『ラムの大通り』は『キング・コング』(33年)、そして元を正せば“美女と野獣”の話なんですよ。 この映画、好きな人も多くて、たとえば鈴木慶一さん。彼のムーン・ライダーズの歌『ラム亭のママ』は、この『ラムの大通り』をそのまま歌にしたものですね。 それにもうひとつ、『ラムの大通り』の終わり方は、アンリコ監督の『ふくろうの河』(61年)にちょっと似てるんですね。つまりヴァンチュラの恋は、実は彼が映画を観ている間に見た夢だったんじゃないか、という。すべての映画ファンがヴァンチュラなんじゃないか、という。そんなところが僕は好きなんですね。 (談/町山智浩) MORE★INFO. ●原作となる『ラムの大通り』(未訳)は、革命家・ジャーナリストとして、3カ国の政府転覆を企て、3度も死刑判決を受けながら、波瀾万丈の末にいずれも脱獄に成功したという、ジャック・ペシュラルの自伝的小説。 ●アンリコはコルニー役に『冒険者たち』(67年)でも組んだヴァンチュラを「コルニー役はヴァンチュラ本来の性格、情熱にあふれたヒューマニスト、に近い」として選んだ。 ●アンリコはリンダ役を、「あの“佳き時代”の女優のムードに難なく溶け込んでゆく女優を他に知らない」とブリジット・バルドーにオファーし、バルドーも、アンリコ監督は「とても感じのいい人」で、役柄も「チャーミングないたずらっ娘で歌まで歌うシーンがある」と喜んで契約書にサインした。両者の初コラボ映画である。 ●アンリコの伝記によると、この映画の撮影中、リノ・バンチェラとブリジット・バルドーは、最後まで親しくはなれなかったそうな。 ●バルドーの伝記によると「バンチェラの契約書には“ラブシーンはしない、どの共演者ともキスシーンはしない”と明記されていた」とおかしそうに書いている。

-

NEWS/ニュース2020.03.16

「エリック・ロメールの季節がやってくる」。ザ・シネマ メンバーズ にてエリック・ロメール監督作品、4月配信スタート。

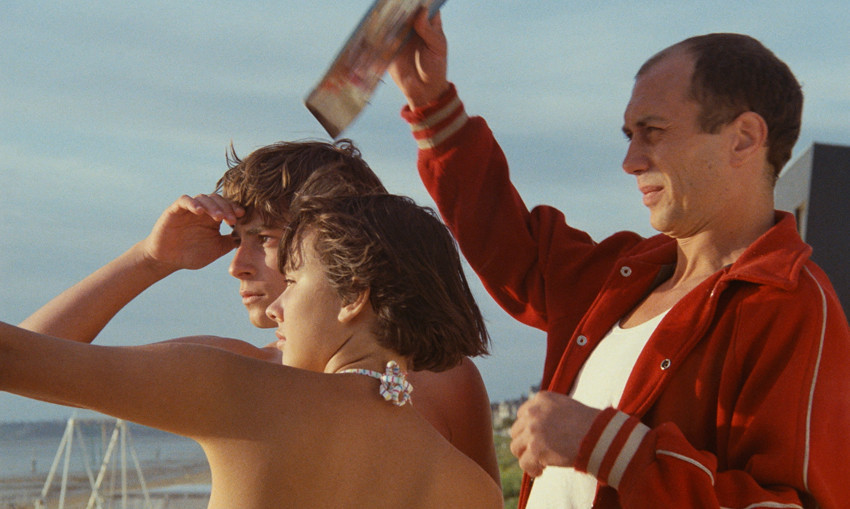

【エリック・ロメールの季節がやってくる】ゴダールやトリュフォーやカラックスが好きでもロメールを観ていない人、いますよね?男女の恋模様をウィットに富んだ会話と、鮮やかな色彩で描き続けた映画作家、エリック・ロメール。自然光を多用した少人数のロケという一貫したスタイルで、軽やかな人間ドラマを撮り続けた彼の作品群には、春から夏の季節が良く似合う。何も特別なことは起きないのに、何故だかキラキラしていて瑞々しい、不思議な“ロメール風味”とは―。➣観るにはこちら 【一貫した作風】ザ・シネマメンバーズで今回、順次お届けしていく9作品は、いずれもロメールが60才を過ぎてから監督した作品であり、ヌーベル・ヴァーグというムーブメントから実に20年も経過しているにもかかわらず、ロメールは、初期のころと変わらない軽やかさで順調に次々と映画を撮っていたことに気づいて驚く。今や60才を過ぎたロックアーティストが珍しくなくなった世の中だが、キャリアの後期におよんでも一連の作品に、ここまでエバーグリーンな輝きを持ち続けられる作家は、あまりいないのではないだろうか。登場する女性の服装や小物まで含めた可愛らしさ、画面に周到に配置される赤の色、木洩れ日のきらめき、そしてヴァカンス!何度でも観たくなるのがロメールの魅力。➣観るにはこちら 【短編小説のような感覚】エリック・ロメールの作品は、よく“会話劇”と言われる。たしかに少し哲学的なニュアンスを含んだセリフが時々あるかもしれないが、心配無用。アート系作品でたまにある、「わかったふりしてドキドキ」みたいなことにはなりません。セリフを注意深く追う必要はないし、読み解く必要もない。ストーリーはいたってシンプルで、そこに見えていること以上の意味はない。短編小説のような味わいなのだが、ヘミングウェイの短編のように、“書いてあることは氷山の一角”ということを意識しなくていい。他のヌーベル・ヴァーグの作家のように、「映画史」からの引用もほぼ無いといっていいから、構えたりせずに躊躇なく観よう。「そこで起きていることを写す。」ということを徹底して演出し、撮られた作品は、難しいことを考えず、カフェで、ベッドで、リビングで、ちょっと短編集を手に取って小一時間過ごすように触れてみて欲しい。ロメール作品を見る快楽は、そういうところにある。➣観るにはこちら 【男女の恋愛を描く名手】街中やカフェ、深夜のレストラン、海辺の別荘で過ごす複数の男女。そこで繰り広げられる、ちょっとした嫉妬や誤解から生まれるストーリーのゆるやかな起伏。それを眺めているうちに、少し滑稽にも思えてきてしまう観客の心理。あるいは、狙いすましたようにやってくる偶然によって、時に感動し、時にやるせなく見守る。 これはまるで、今どきの恋愛リアリティショーの原型のようだ。と言ったら言い過ぎだろうか。 嫌味や雑味のないリアリティで、人物や音や光、空気をそのまま切り取った、コンパクトでチャーミングなエリック・ロメールの作品群をザ・シネマメンバーズで、好きな時、好きな場所で楽しもう。(ロメール作品は、4月から毎月3作品ずつ、3ヶ月にわたって順次配信開始)■ ★ザ・シネマメンバーズ ➣観るにはこちら 【4月配信開始】・海辺のポーリーヌ・飛行士の妻・美しき結婚 【5月配信開始】・満月の夜・緑の光線・友だちの恋人 【6月配信開始】・レネットとミラベル/四つの冒険・木と市長と文化会館・パリのランデブー 『海辺のポーリーヌ』©1983 LES FILMS DU LOSANGE-LA C.E.R.『飛行士の妻』©1981 LES FILMS DU LOSANGE.『緑の光線』©1985 LES FILMS DU LOSANGE-LA C.E.R.『友だちの恋人』©1986 LES FILMS DU LOSANGE-LA C.E.R.『パリのランデブー』©1995 LA C.E.R.

-

COLUMN/コラム2020.03.10

2008年の“フラット・パック”と“ブラット・パック”『トロピック・サンダー/史上最低の作戦』

2000年代、“Frat Pack=フラット・パック”という集団が、ハリウッドを席捲した。…と言っても多分、日本ではアメリカン・コメディの熱心なファン以外には、あまり馴染みがないかも知れない。またアラフィフぐらいの映画ファンの中には、「“ブラット・パック”なら知ってるけど、“フラット・パック”って何?」という方もいるかと…。 この“フラット・パック”の中核メンバーと言われたのが、本作『トロピック・サンダー/史上最低の作戦』に出演している、ベン・スティラーとジャック・ブラック、それに加えてウィル・フェレル、スティーヴ・カレル、ヴィンス・ヴォーンに、オーウェン・ウィルソンとルーク・ウィルソンの兄弟といった面々。1962年生まれのカレルから71年生まれのルークまでの、この7人に続いて、弟分格と言われたのが、セス・ローゲンや、やはり本作に出演している、ジェイ・バルチェル、ビル・ヘイダー、ダニー・マクブライドといった辺りだった。 元々“フラット・パック”という名称は、“Rat Pack=ラット・パック”、更には先に少し触れたが、それをもじった“Brat Pack=ブラット・パック”に由来するもの。 “ラット・パック”は1950年代に、“ボギー”ことハンフリー・ボガートとローレン・バコール夫妻の家に集まるようになった面々で構成され、ボギーの死後は、フランク・シナトラやディーン・マーティン、サミー・デーヴィスJrらが中心メンバーに。彼らはラスベガスでショーを行ったり、『オーシャンと11人の仲間』(60)などの映画を作って、ヒットさせたりした。“ラット・パック=ネズミの集団”という名称の起こりには諸説あって、その一つは、ハンフリー・ボガートとその仲間がラスベガスから戻ってきた際に、ローレン・バコールが、「ひどいネズミの集団みたい」と言ったことなどとされている。日本では“ラット・パック”というよりは、“シナトラ一家”の方が通りが良いだろう。 “ブラット・パック”は、「小僧っ子集団」とでも訳すべきか。日本では、“ヤング・アダルト”やそれを略して“YAスター”などとも言われ、80年代中盤に人気を集めた、若手の俳優陣を指す。『ブレックファースト・クラブ』『セント・エルモス・ファイアー』という1985年に公開された2本の青春映画のいずれか及び両作に出演した、エミリオ・エステベス、アンソニー・マイケル・ホール、ロブ・ロウ、アンドリュー・マッカーシー、デミ・ムーア、ジャッド・ネルソン、モリー・リングウォルド、アリー・シーディといった面々が、軸とされる。主に80年代中盤、ジョン・ヒューズが製作や監督した青春映画などで、人気を博した。 そして“フラット・パック”。元は2004年に、「USAトゥデイ」紙の記事上で生み出された造語である。アメリカン・コメディの諸作を主な舞台に、決まったメンバーが何度も共演したりカメオ出演している様を捉えて、そう名付けられた。先に書いたような元ネタはあるものの、“フラット=Frat”は、アメリカの青春映画などによく登場する、男子大学生の友愛会を指す単語。なるほど“フラット・パック”の面々は、男中心で仲良くつるんでいる印象が強く、“ホモソーシャル”的な意味合いも籠った、秀逸なネーミングだったと言えよう。 “フラット・パック”のはじまりは、ジム・キャリーの主演作で、ベン・スティラーが監督した『ケーブルガイ』(96)。1965年生まれ、まだ30代に突入したばかりの新鋭だったベンは、この作品に脇役で出演していた、ちょっと年下のジャック・ブラック、オーウェン・ウィルソンと出会い、意気投合。友達付き合いが始まった。 その後3人はそれぞれヒット作に関わって、ブレイク。そこに先に挙げていたような面々が次々と関わるようになり、一大勢力となったわけである。…と言っても彼らは、自らが“フラット・パック”と名乗ったわけではなく、正式な集団でもない。あくまでも、マスコミによる造語なのだが。 そして本作『トロピック・サンダー』が公開された2008年頃は、“フラット・パック”の面々のほぼ絶頂期。本作では製作・原案・脚本・監督・主演と5役を務めたベン・スティラーは、その2年前には、主演する『ナイト・ミュージアム』という大ヒットシリーズ(06~14)がスタート。また本作主演の1人であるジャック・ブラックも、ピーター・ジャクソン監督の超大作『キング・コング』(05)主演を経て、『トロピック・サンダー』と同年には、主役の声をアテている『カンフー・パンダ』シリーズ(~16)の第1作が公開されている。 さてキャリアのピークを迎えていた、ベンとジャックと同格で、本作でメインの役どころを務めているのが、ロバート・ダウニー.Jrである。本作公開に数カ月先駆けて、主演作の『アイアンマン』(08)で大ヒットを飛ばしたばかりだった。 ベン・スティラーと同じ、1965年生まれ。芸能一家に育ち、子役出身だったダウニー.Jrは、20代を迎える頃には主演作が評判となり、スターの仲間入り。80年代中盤には、同年代の青春もの俳優たちと共に、“ブラット・パック”の一員に数えられてもいた。 その中で頭一つ抜けた存在になったのは、20代後半。喜劇王チャールズ・チャップリンを演じた『チャーリー』(92)では、「アカデミー賞」の主演男優賞候補にもなった。 しかしそうした裏で彼は、深刻なドラッグ中毒を抱えていたのである。映画監督だった父に、8歳からマリファナを与えられるなどして育った彼は、2000年代初頭までは、繰り返し薬物中毒で逮捕されていた。そのため出演した映画やTVドラマの関係者にも、多大な迷惑を掛け続けていたのである。 30代後半となった2003年に、ようやくドラッグ依存から抜け出すことに成功。そこからは主に個性的な脇役として、活躍するようになる。 そんな彼が、アメコミのヒーローである『アイアンマン』の候補に上がった時、作品を製作する「マーヴェル」側は、過去のドラッグ中毒を問題視。「どんなことがあっても、彼を雇うことはない」としていた。しかし「彼の波瀾万丈のキャリアがキャラクターに深みを与える」と主張する、ジョン・ファヴロー監督の強力な推薦を得て、オーディションで他の候補を圧倒。見事に“スーパーヒーロー”の役を得たのである。 “ブラット・パック”のメンバーとしては、先に挙げた、ダウニー.Jr以上の人気を博していた面々は、この頃にはほぼ鳴りを潜めた状態となっていた。そんなことも考え合わせると余計に、見事なカムバック劇だった。 さてそんな“ブラット・パック”あがりで、キャリアの再構築の端緒についたダウニー.Jrと、絶頂期を迎えた“フラット・パック”の中心メンバーであるベン・スティラー、ジャック・ブラックの3人が打ち揃ったのが、『トロピック・サンダー』というわけである。ここでその設定と、ストーリーを紹介しよう。 本作でベンが演じるのは、アクション大作シリーズで大人気となりながらも、シリーズが進むにつれて内容が劣化。それではと、演技派に転身してアカデミー賞を狙うも、その主演作が見事に大コケして窮地に立たされている、アクション・スター。 ジャック・ブラックは、特殊メイクを駆使して、1人で何役も演じるコメディ映画シリーズで、人気を博しているコメディアン役。「おならをかまして笑いを取る」というイメージからの脱却を図っている。 ダウニー.Jrは、アカデミー賞を5回受賞している、演技派俳優の役。完璧に役になり切る、いわゆる“メソッド俳優”である。 そんな3人の俳優が、伝説的なベトナム戦争回顧録「トロピック・サンダー」の映画化で共演することになった。しかし3人のわがままや、爆破シーンの失敗などで、クランクイン5日目にして、予算オーバー。人でなしプロデューサーの脅しもあって、追い詰められたイギリス人監督は、狂気に走る。主演俳優たちを突然東南アジアのジャングル奥地へと連れ出し、隠しカメラでリアルな撮影を続けると、宣言したのである。 しかしある事情から、監督の姿は突然雲散霧消。取り残された俳優陣は、「撮影続行?」と疑問を抱きながらも、ジャングルを進んでいく。実はそこは、凶悪な麻薬組織が支配する、“黄金の三角地帯”であった…。 『地獄の黙示録』(79)『プラトーン』(86)など、様々な戦争映画のパロディが盛り込まれたこの作品、ベン・スティラーがその元となるアイディアを思い付いたのは、日中戦争時の中国を舞台にした、スピルバーグ監督の『太陽の帝国』(87)に、端役で出演した際だった。その後20年に渡ってアイディアを温めていく中で、戦争ものに出演する俳優たちが、撮影前に短期間のブートキャンプで兵士の訓練を受けることで、まるで“戦争”を実体験したかのような錯覚を起こすことを、からかっておちょくるのを軸としたストーリーに発展していった。 そんなことからもわかる通り本作は、ハリウッド流のシステムやしきたりへの、批判的な視線が横溢している。まさかの“ミッション:インポッシブル”俳優が、禿ヅラを付けて軽快に演じるのが、人を人と思わない大物プロデューサー役。これは、今や“セクハラ裁判”の被告となったハーヴェイ・ワインスタイン、『リーサル・ウェポン』シリーズ(87~98)などのジョエル・シルバー、『パイレーツ・オブ・カリビアン』シリーズ(03~)などのジェリー・ブラッカイマーといった、とかく評判の悪い、ハリウッドの大物プロデューサーたちをモデルにしたと言われる。 主演3人の役どころも、面白い。ベンが演じるアクションスターのイメージは、彼が筋トレで作ったヴィジュアルやその役どころから、アーノルド・シュワルツェネッガーのパロディであることが、一目瞭然。主演するアクション大作シリーズが、どんどんその内容が劣化していく辺りは、ブルース・ウィリスの『ダイ・ハード』シリーズ(88~ )を想起させる。 「おなら」でウケを取り、1人で何役も演じるコメディアンという、ジャック・ブラックの役どころは、もろにエディ・マーフィーの『ナッティ・プロフェッサー』シリーズ(96・00)だ。そしてこのコメディアンが、深刻な薬物中毒である辺りは、共演のロバート・ダウニー・Jrの過去も含めて、ハリウッドでは枚挙に暇がないネタと言える。 ダウニー・Jrが演じる、アカデミー賞5回受賞の、オーストラリア出身の“メソッド俳優”モデルは、まずはラッセル・クロウ。『インサイダー』(99)『グラディエーター』(00)『ビューティフル・マインド』(01)で3年連続アカデミー賞主演男優賞の候補となり、『ビューティフル…』では遂に受賞を果した実力派ながら、短気と粗暴な振舞いで頻繁に問題を起こす辺りも、なぞられている。 もう1人のモデルは、実際の「アカデミー賞」主演男優賞の最多ウィナー(3回受賞)である、ダニエル・デイ=ルイスであろう。『トロピック…』でのダウニー.Jrの演じる“メソッド俳優”は、黒人軍曹の役を演じるに当たって、手術で自らの皮膚を黒くしてしまうという徹底ぶりであるが、これは『マイ・レフト・フット』(89)『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』(97)などで、1度役に入ると、その役のまま日常を送ることでも知られる、ダニエルのパロディと言える。 実際のダウニー.Jrも、若き日は“メソッド俳優”であったが、過度のストレスに襲われることから、この頃には卒業。いわゆる“個性派”に路線を転じていた。そんな彼が、こんな役を演じていること自体が、面白い。因みにこの“メソッド俳優”役で、彼は本物の「アカデミー賞」の“助演男優賞”にノミネートされるというオチまでついた。 本作はアメリカ公開されると、3週連続でTOPの興行成績を記録。5週で興収1億㌦を突破するヒットとなったが、実は製作費も、1億㌦以上掛かっていた。最終的な興収が、アメリカでは1億1,000万㌦、全世界で1億9,000万㌦ほどであったが、これだと諸々の経費を考えると、ペイ出来ない計算。即ち“赤字”となった筈である。ハリウッドの因習やデタラメぶりをからかいながら、本作の興行自体が、失敗“超大作”の轍を踏んでしまった辺り、関係者は笑うに笑えないであろう。 さて主演の3人の、“その後”を追ってみよう。2015年、イギリスの新聞「ガーディアン」のWEBサイトに「フラット・パックはいかに崩壊したか」という記事が掲載された。これは“フラット・パック”のメンバーが、50代を迎える頃合いになって、以前のようにヒット作を生み出せなくなり、失敗作続きとなっている現状を指摘するもの。そして今や、彼らの弟分であった、セス・ローゲンやジョナ・ヒルなどが、その座を奪いつつあるという内容だった。 なるほど、“フラット・パック”の中心メンバーで言えば、コメディ映画から、『フォックスキャッチャー』(14)『マネー・ショート 華麗なる大逆転』(15)『バトル・オブ・ザ・セクシーズ』(17)などの“実話もの”に舵を切ったスティーヴ・カレルが、“演技者”として一人気を吐いているものの、他の面々は失速して、以前の輝きは失いつつあったのは、否めない。 “フラット・パック”棟梁格のベン・スティラーも、2013年暮れに「アカデミー賞」狙いで公開した製作・監督・主演の『LIFE!』が、興行&批評的に「今イチ」の結果に終わってしまった辺りから、どうも「パッとしない」感が強まっている。またジャック・ブラックの主演作も、2010年代前半には、興行的に失敗続きとなっていた。その後ブラックは、『ジュマンジ』という大ヒットシリーズ(17・19)に出演し、一息ついた感はあるが。 一方では皆様ご存知の通り、ロバート・ダウニー・Jrはこの10年余を、全世界を席捲する「MCU=マーベル・シネマティック・ユニバース」の要、“アイアンマン”ことトニー・スターク役で駆け抜けてきた。そして押しも押されぬ大スターの座を、ゲットした。 本作『トロピック・サンダー』の頃とは、地位が逆転しまった感もある3人だが、いずれもまだ“50代”。今後芸達者な3人が再び集う、“おバカコメディ”なども観てみたい気がする。■ 『トロピック・サンダー/史上最低の作戦』COPYRIGHT © 2011 DREAMWORKS LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

-

NEWS/ニュース2020.03.10

ザ・シネマ メンバーズ「ミニシアター宣言」

昔はミニシアターによく行っていませんでしたか?映画のポスターを部屋に飾ったりしていませんでしたか? 80年代から90年代、東京だけでも、たくさんのミニシアターや上映スペースがありました。BOWシリーズのシャンテシネ、昼間からカクテルを提供するバースタンドがあったシネ・ヴィヴァン・六本木、おしゃれなタテ長パンフレットのシネマライズなどを筆頭に、まだ四谷三丁目にあった頃のイメージフォーラム、俳優座シネマテン、三百人劇場、桜丘のユーロスペース、西武のシードホール、老舗の岩波ホールや早稲田松竹、文芸坐、新宿と中野の武蔵野館、銀座の並木座、表参道のキノ青山、はたまた、靴を脱いで座椅子で観る、早稲田のACTミニシアター、池袋のACT SEIGEI THEATER、アテネフランセや日仏学院での字幕無しの上映、ライブなどもあった吉祥寺のバウスシアター、それから足を延ばせば、川崎市民ミュージアムでの大規模な上映展もありました。 満席のオールナイト上映や、フィルムトラブルでの上映中断などを思い出す人もいるでしょう。やがて、チェーン化、ミニシアター系の作品から大ヒット作が出るなどを経て、作品の高騰や建物の期限、そのほか様々な変化や事情によって、これらのスクリーンの多くは無くなっていき、あるいは形態を変えていきました。 ミニシアターによく行っていた多くの人達も、社会に出て観る時間が無くなったり、生活の変化によって優先順位が変わったりして、いつのまにかミニシアターから足が遠のいているのではないでしょうか。 ただ、ふとした拍子に思い出す、あの雰囲気。ちょっと観たくなる、ある種の映画群。ところがDVDを買うほどの気分ではなかったり、リバイバル上映にはスケジュールが合わなかったり、さらには大手配信サービスを検索しても見つからなかったり。 映画はスクリーンで見るのが最高なのはわかっているけれど、他のやりかたで、今もう一度、あの頃のミニシアターみたいなものができないものか・・・。 そんな想いで、ザ・シネマメンバーズという配信サービスのコンセプトをリニューアルすることにしました。詳しくはこちら 毎月お届けする作品は、ごく限られた本数になりますが、しっかりとセレクトした作品のみを提供。500円(税別)で1カ月、好きな時に好きな場所で観られる、デジタル上のミニシアターです。 4月リニューアルの皮切りは、レトロスペクティブ:エリック・ロメール。HDリマスター映像で、3作品ずつ、3カ月にわたって合計9作品を配信開始していきます。 ロメール作品は4月からですが、今、新規ご加入の方に限り、3月は無料でご覧になれます。3月はホウ・シャオシェン監督作、ロベール・ブレッソン監督作が配信中です。 4月から夏にかけての季節に是非、ロメール作品を楽しんでください。 ★ザ・シネマメンバーズ ※新規ご加入の方に限り、3月中は無料でご覧いただけます。詳しくはこちら ▼▼4月から順次配信開始▼▼ 「海辺のポーリーヌ」©1983 LES FILMS DU LOSANGE-LA C.E.R. 「飛行士の妻」©1981 LES FILMS DU LOSANGE. 「美しき結婚」©1982 LES FILMS DU LOSANGE-LA C.E.R.

-

COLUMN/コラム2020.03.04

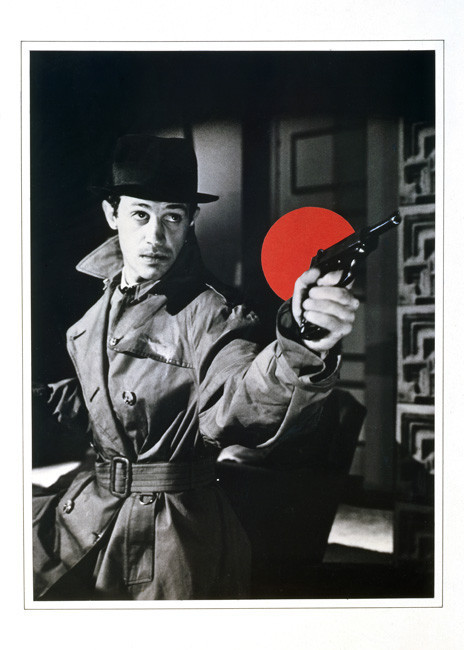

メルヴィルのノワール美学を最初に確立した傑作ギャング映画。『いぬ』

裏社会に生きる男たちの友情と裏切りと哀しい宿命 フレンチ・ノワールの巨匠ジャン=ピエール・メルヴィルが生んだ“最初の傑作”とも呼ばれる映画である。メルヴィルといえば、マイケル・マンにウォルター・ヒル、ウィリアム・フリードキン、ジョン・ウー、リンゴ・ラム、キム・ジウン、パク・チャヌク、そして北野武に至るまで、世界中の映画監督に多大な影響を与えたウルトラ・スタイリッシュな演出とダークな映像美で知られているが、その「メルヴィル・スタイル」を最初に確立した作品が、裏社会に生きる男たちの友情と裏切りと哀しき宿命を描いたギャング映画『いぬ』(’63)だった。 原題の「Le doulos」とはフランス語で「帽子」を意味するスラングだが、同時に裏社会では「密告屋」の意味も兼ねるという。日本語タイトルの「いぬ」はそこから来ている。舞台はパリのモンマルトル。6年の刑期を終えて出所した強盗犯モーリス(セルジュ・レジアニ)が、かつての仲間ジルベール(ルネ・ルフェーヴル)のもとを訪ねるところから物語は始まる。服役中も支えてくれたジルベールを躊躇することなく射殺し、彼が直近の強盗仕事で稼いだ宝石類や現金を奪って、拳銃と一緒に街灯の下へ埋めるモーリス。そこへ、ジルベールのボスであるアルマン(ジャック・デ・レオン)とヌテッチオ(ミシェル・ピッコリ)が宝石を回収するため現れるが、モーリスはうまいこと逃げおおせる。 モーリスがジルベールを殺した理由は、服役中に妻アルレットを口封じのため殺害した犯人が彼だったから。友情に厚く裏社会の仁義を重んじるモーリスだが、それゆえ裏切り者に対しては容赦なく、復讐は必ず成し遂げる執念深い男だ。愛人テレーズ(モニーク・エネシー)のアパートに居候している彼は、新たな強盗計画を準備している。協力者は親友シリアン(ジャン=ポール・ベルモンド)とジャン(フィリップ・マルシュ)、レミー(フィリップ・ナオン)の3人だ。シリアンとジャンが手はずを整え、モーリスとレミーが実行に移す。ところが、計画通りに大豪邸へ押し入ったモーリスとレミーだったが、気付くとなぜか警官隊によって包囲されており、慌てて逃亡を図るもののレミーが射殺され、モーリスもサリニャーリ警部と相撃ちで重傷を負ってしまう。その頃、シリアンはテレーズの部屋へ押し入って犯行先の住所を聞き出していた。 ジャンの自宅で目を覚ましたモーリス。ジャンの妻アニタ(ポーレット・ブレイル)に介抱してもらうが、しかしどうやって彼が犯行現場からここまで運ばれたのか彼女は知らず、モーリス本人も意識を失っていたため記憶にない。それよりも誰が警察に密告したのか。レミーはサリニャーリ警部に殺されたし、ジャンは妻に頼んで自分を匿ってくれている。シリアンが警察の「いぬ」だという噂を耳にしたことはあったものの、無二の親友ゆえ頑なに信じようとしなかったモーリスだが、しかしこうなっては彼が密告屋だと考えざるを得ない。しかも新聞報道によると、テレーズが崖から車ごと転落して死んだという。これもシリアンの犯行かもしれない。猛烈な怒りと復讐心に駆られたモーリスは、自分の身に何か起きた時のため宝石を埋めた場所をアニタに伝え、シリアンの行方を探し始めるのだが、しかし警察のクラン警部(ジャン・ドザイー)によって逮捕されてしまう。 一方、シリアンはモーリスがジルベールから奪って埋めた宝石と現金、拳銃を秘かに掘り起こし、そのうえでかつての恋人ファビエンヌ(ファビエンヌ・ダリ)に接触する。今はヌテッチオの愛人となっているファビエンヌに、ジルベール殺しの犯人はアルマンとヌテッチオの2人だと吹き込むシリアン。「お前も今みたいな愛人暮らしなんて嫌だろう」「やつらを始末して俺と一緒にならないか」とファビエンヌに持ち掛けた彼は、アルマンとヌテッチオを罠にはめようと画策する。果たしてその意図とは一体何なのか、そもそもシリアンは本当に警察の「いぬ」なのか…? 偶然の積み重ねから実現した企画 極端なくらいにモノクロの陰影を強調した撮影監督ニコラ・エイエの端正なカメラワークと、厳格なまでにハードボイルドでストイックなメルヴィルの語り口にしびれまくる正真正銘のフレンチ・ノワール。セリフの多さが今となってはメルヴィルらしからぬと感じる点だが、しかしシーンの細部まで時間をかけて描いていくところや、日本の侘び寂びの概念にも通じる空間の取り方などは、まさしくメルヴィル映画の醍醐味。それまでにも『賭博師ボブ』(’56)や『マンハッタンの二人の男』(’59)でノワーリッシュな題材に挑んでいたメルヴィルだが、しかしその後の『ギャング』(’66)や『サムライ』(’67)、『仁義』(’70)、『リスボン特急』(’72)といった代表作に共通する、トレードマーク的な演出スタイルを初めて総合的に完成させた映画は本作だったと考えて間違いないだろう。 原作はフランスの大手出版社ガリマール傘下の犯罪小説専門レーベル、セリエ・ノワールから’57年に出版された作家ピエール・ルズーの同名小説。その校正刷りを手に入れて読んだメルヴィルはたちまち魅了され、自らの手で映画化することを望んでいたが、しかし密告屋と疑われる主人公シリアンに適した役者に心当たりがなく、これぞと思える人材と出会うまで企画を温存しておこうと考えたそうだ。それから3年後、メルヴィルは彼を心の師と仰ぐジャン=リュック・ゴダールの出世作『勝手にしやがれ』(’60)に俳優として出演し、そこで2人の人物と知り合って意気投合する。それが、同作のプロデュースを手掛けた新進気鋭の製作者ジョルジュ・ドゥ・ボールガールと主演俳優ジャン=ポール・ベルモンドだ。 ゴダールやジャック・ドゥミ、アニエス・ヴァルダらの名作を次々と手がけ、ヌーヴェルヴァーグの陰の立役者となったボールガールは、当時イタリアの大物製作者カルロ・ポンティと組んでオーム・パリ・フィルムという制作会社を経営していた。『勝手にしやがれ』でメルヴィルと知遇を得た彼は、第二次世界大戦下のフランスを舞台に若き神父とレジスタンス女性の愛を描いたメルヴィル監督作『モラン神父』(’61)をジャン=ポール・ベルモンドの主演でプロデュース。続いてクロード・シャブロルの『青髭』(’63)を準備していたボールガールだったが、撮影に入る直前に共同製作者が突然降板したため予算不足に陥ってしまう。そこで彼は、手元にある資金で確実に当たる低予算の娯楽映画を急ピッチで製作し、そこから得た利益を『青髭』の予算に充てることを思いつき、その大役をメルヴィルに任せることにしたのだ。 ボールガールからメルヴィルに提示された条件は、当時すでにフランス映画界の若手トップスターとなっていたジャン=ポール・ベルモンドを主演に起用すること、そしてフランス庶民に絶大な人気を誇るセリエ・ノワールの犯罪小説シリーズから原作を選んで映画化することだった。当然、メルヴィルが選んだのは以前から目星をつけていた『いぬ』である。しかも、前作『モラン神父』で組んだベルモンドは主人公シリアンのイメージにピッタリだった。彼にとってはまさしく千載一遇のチャンス到来である。すぐさま脚本の執筆に取り掛かったメルヴィルは、’62年の晩秋から冬にかけて撮影を行い、翌年2月の劇場公開に間に合わせるという超速スケジュールを敢行。結果的に当時のメルヴィルのキャリアで最大のヒットを記録し、一か八かの賭けに出たボールガールも無事に『青髭』の製作費を確保することが出来たのである。 メルヴィル映画のアンチヒーロー像を体現したベルモンド 小説版の基本的なプロットだけを残し、それ以外は自由自在に脚色したというメルヴィル。先述したような洗練されたビジュアルの美しさもさることながら、誰が密告者で誰が嘘をついているのか、友情と裏切りと疑心暗鬼の渦巻く一連のストーリーの流れを、警察の「いぬ」と疑われたシリアンと彼への復讐に燃えるモーリス、それぞれの視点から交互に描きつつ、やがて予想外の真相へと導いていく脚本の構成が実に見事だ。蓋を開けてみれば「なるほど、そういうことか」と思えるものの、しかしそこへ辿り着くまでに観客の目を欺き翻弄していくメルヴィルの手練手管には舌を巻く。また、シリアンが警察署で尋問を受けるシーンも、実はおよそ10分近くにも及ぶワンカット撮影なのだが、あえてそうと観客に気付かせない巧みな演出に感銘を受ける。 常にクールで無表情、何を考えているか分からない謎めいた男シリアンを演じるジャン=ポール・ベルモンドも、ゴダールのヌーヴェルヴァーグ映画やフィリップ・ド・ブロカのアクション映画などで見せるエネルギッシュな個性とは全く異なる、メルヴィル映画らしいダンディなアンチヒーロー像を体現していてカッコいい。興味深いのは、トレンチコートに中折れ帽を被ったそのいで立ちが、長年のライバルと目されていた『サムライ』のアラン・ドロンと酷似している点であろう。そもそも、シリアンとモーリスの2人の主人公が鏡に向かって帽子を整えるシーンを含め、本作には後の『サムライ』を彷彿とさせるムードが色濃い。そういう意味でも、メルヴィル・ファンであれば見逃せない作品だ。 しかし、恐らく本作で最も印象深いのはモーリス役を演じるセルジュ・レジアニであろう。冷酷非情な犯罪者でありながら、その一方で暗黒街の掟や仁義を何よりも尊重する、まるで日本の任侠映画に出てくるヒーローのような男。アメリカの古い犯罪映画だけでなく、黒澤明や溝口健二などの日本映画も熱愛したメルヴィルならではのキャラクターだ。ジャック・ベッケルの『肉体の冠』(’51)でレジアニを見て以来、いつか一緒に仕事をしたいと熱望していたメルヴィルは、決して感情を表に出すことなく抑制を効かせた彼の芝居を高く評価していたという。ベルモンドが役作りをする際にも、メルヴィルはレジアニをお手本にするよう指導したとされる。しかし、あまりにもメルヴィルがレジアニばかりを褒めるものだから、すっかりベルモンドはへそを曲げてしまったらしく、直後に撮影された次回作『フェルショー家の長男』(’63・日本未公開)を最後に2人は袂を分かつこととなる。 なお、メルヴィルは『ギャング』の主人公役にもレジアニを起用しようと考えたが、紆余曲折あってリノ・ヴァンチュラを代役として立てることに。やはり、ビッグネームとは言えないレジアニに、映画の看板を背負わせるのは難しかったのだろう。その後、レジスタンス映画『影の軍隊』(’69)の脇役としてレジアニを使ったメルヴィルだが、彼らのコラボレーションもそれっきりとなってしまった。■ 『いぬ』© 1962 STUDIOCANAL - Compagnia Cinematografica Champion S.P.A.

-

COLUMN/コラム2020.03.03

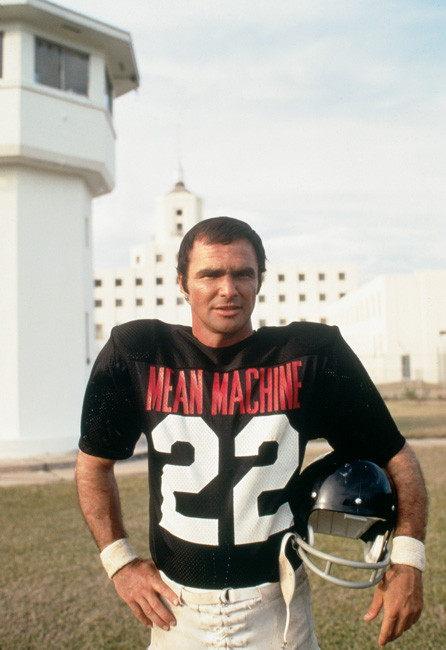

人間としての尊厳を賭けて闘う負け犬たちを描いた巨匠アルドリッチのスポ根映画。『ロンゲスト・ヤード(1974)』

低迷するアルドリッチにとって起死回生の大ヒットに 西部劇からフィルムノワール、戦争アクションにメロドラマと、その30年近くに渡る監督人生で様々なジャンルの映画を網羅しつつ、しかし常に人間としての尊厳や誇りを賭けて闘う人々の意地と執念を描き続けた反骨の巨匠ロバート・アルドリッチ。中でも、アカデミー賞5部門にノミネートされたホラー・サスペンス『何かジェーンに起ったか?』(’62)から、戦争映画の大傑作『特攻大作戦』(’67)に至るまでのおよそ5年間は、彼のキャリアにおいてまさに黄金期だったと言えよう。 ’70年代に入ってからも『傷だらけの挽歌』(’71)や『ワイルド・アパッチ』(’72)、『北国の帝王』(’73)など、今なおファンが愛してやまない名作群を発表したアルドリッチだが、しかし興行的にはいずれも惨敗を喫してしまう。そんな、もはや過去の人となりつつあった当時の彼にとって、思いがけず起死回生の大ヒットを記録した作品が、刑務所内のアメフト・マッチを描いた異色のスポ根映画『ロンゲスト・ヤード』(’74)だったのだ。 主人公はかつてプロのアメフト・リーグで、クォーターバックとして鳴らした元スター選手ポール・クルー(バート・レイノルズ)。しかし八百長疑惑によって選手生命を絶たれ、今は金持ちの愛人女性メリッサ(アニトラ・フォード)に食わせて貰っている。要するにヒモだ。そんな自分の生活に嫌気が差したのか、酒に溺れて自暴自棄になったポールは、メリッサを暴行して彼女の高級車を盗み、通報を受けたパトカーと盛大なカーチェイスを繰り広げた末にあえなく御用。1年半の懲役刑を宣告されて刑務所送りとなる。 ジョージア州の刑務所でポールを待っていたのは、「フットボールは若者の教育に役立つ!」「団結の精神が育まれる!」と鼻息を荒くするヘイズン所長(エディ・アルバート)。暇を持て余したプチ権力者の道楽として、看守たちで結成したセミプロのアメフト・チームを育成している所長は、意気揚々とした面持ちでポールにコーチを依頼する。しかし、囚人ごときに指導なんぞされてたまるもんか!とばかりに、看守長クナウアー(エド・ローター)から「コーチを引き受けたらぶっ殺す!」と脅迫されたポールは、わが身を守るため所長の申し出を断らざるを得ない。その結果、ヘイズン所長の機嫌を損ねてしまい、過酷な重労働に従事させられることに。そればかりか、看守たちから連日に渡って執拗な嫌がらせを受け、怒り心頭のポールはクナウアーに食ってかかったせいで独房送りになってしまう。 そこで再びヘイズン所長が登場。独房から出してもらうための条件として、ポールは看守チームの練習台となる囚人チームの育成を引き受ける。刑務所内で意気投合した“便利屋”ことファレル(ジェームズ・ハンプトン)、元プロのアメフト選手だったネート(マイケル・コンラッド)らの協力を得て、囚人たちの中から目ぼしいメンバーを集めてトレーニングに励むポール。普段から看守たちに虐められている彼らは、試合にかこつけて看守たちを殴れる絶好のチャンスとばかり喜び勇んで参加する。さらに、そんな彼らの様子を見た黒人たちもチームに合流。いつしか対立する人種の垣根も取り払われ、囚人たちは一丸となって看守チームとの対戦を目指すようになる。 とはいえ、囚人チームはあくまでも看守チームの引き立て役にしか過ぎない。ヘイズン所長は刑務所内に建てたスタジアムへ一般客を集め、練習試合で自らが率いる看守チームを勝利させることで、自分の権力をこれ見よがしに誇示するのが目的。なので、はなから囚人チームが勝つことなど許されていないのだ。そればかりか、看守たちはポールの足を引っ張ろうと画策し、クナウアーに煽られた刑務所内のタレコミ屋アンガー(チャールズ・タイナー)によって、大切な仲間であるファレルが殺されてしまう。これ以上やつらに踏みつけにされてたまるもんか!いよいよ迎えた試合の当日、グラウンドへ降り立ったポールたちは、己の尊厳を賭けて本気で勝ちに行こうとするのだが…? ベテランの巨匠らしからぬノリの良さが魅力 言うなれば、一般社会からドロップアウトして犯罪者へと落ちぶれた負け犬たちが、アメリカン・フットボールに全力投球することで生きる目的を見出し、勝ち目のない試合を戦い抜くことで自分たちを虐げる権力に対して反逆を試みるというお話。実に痛快かつ爽快で胸のすく映画であり、たとえアメフトに興味がなくとも血沸き肉躍ること間違いなし!恐らくそれこそが、スポーツ映画は当たらないという当時のハリウッドのジンクスをものの見事に覆し、年間興行収入ランキングで9位に食い込む大ヒットを記録した最大の理由であろう。 実にアルドリッチらしい反骨映画・反体制映画と言えるが、しかし物語のアイディアは製作者アルバート・S・ルディのものだった。そもそも、主人公ポールはルディの知人をモデルにしているという。具体的な名前は明かされていないものの、その人物はドラフト1位でロサンゼルス・ラムズに入団し、私生活では資産家令嬢と結婚したアメフト選手だったらしいのだが、脚の怪我が原因で選手生命を絶たれてしまい、妻の財産で生活せねばならない羽目になったという。ある日、たまたまその夫婦を街で見かけたルディは、金持ちの妻に高級スーツを買ってもらっている知人の姿を見て、本作のストーリーを考え付いたのだとか。なお、その後知人は妻に棄てられてしまったそうだ。 脚本を書いたのは往年の名脇役キーナン・ウィンの息子トレイシー・キーナン・ウィン。彼はトルーマン・カポーティが刑務所内の悲惨な現実を描いた小説のテレビ映画化『暗黒の檻を暴け』(’72)の脚本を手掛けており、その実績を買われての起用だったという。当時フランシス・フォード・コッポラ監督の『ゴッドファーザー』(’72)をプロデュースして大当たりさせたルディは、同作の配給を担当したパラマウントから資金を調達することに成功。主人公ポール役にはフロリダ州立大学時代にアメフトの花形選手だったバート・レイノルズを口説き落とし、さらに監督として以前から組んでみたかった巨匠ロバート・アルドリッチに白羽の矢を立てる。 また、当時ジョージア州知事だったジミー・カーター(後の第39代アメリカ合衆国大統領)が本作に協力的で、ロケ地であるジョージア州立刑務所の撮影許可も特別に取ってくれたという。ところが、クラウンクインの3週間前になって突然、パラマウントから一方的に制作中止の通達が出たのだそうだ。最終的にルディが押し切る形で撮影開始されたのだが、なにしろ当時は「スポーツ映画は当たらない」が定説だったうえ、監督はこのところ興行的に失敗作続きのアルドリッチ、主演は人気沸騰中のセックス・シンボルとはいえ映画の一枚看板としては未知数のバート・レイノルズということで、スタジオ側としては当たるかどうか懐疑的だったのだろう。 どこか肩の力が抜けたように感じられるアルドリッチの演出は、もしかすると本作ではプロデュース面にタッチせず、雇われ監督に徹することが出来たからかもしれない。その語り口はまさに奇妙洒脱。『残虐全裸女収容所』(’72)などのB級映画でお馴染みのクール・ビューティ、アニトラ・フォードが無駄に肌を露出し、パトカーとのカーチェイスから酒場での乱闘へとなだれ込むタイトル前のオープニング・シークエンスだけを見ても、本作が純然たる男性向けプログラム・ピクチャーであることがよく分かる。基本的にシリアスな本作がしばしばコメディと呼ばれるのは、この圧倒的なノリの良さに依るところが大きいと言えよう。さらに、後半のアメフト・シーンでは、アルドリッチにしては珍しくスプリット・スクリーンを多用し、スポーツ映画としての臨場感と高揚感をガンガンと煽っていく。当時50代半ばを過ぎたベテラン監督とは思えないような若さだ。 トップスターとしての地位を確立したバート・レイノルズ 主演のバート・レイノルズは当時ジョン・ブアマンの『脱出』(’72)でブレイクしたばかり。雑誌「コスモポリタン」に掲載された胸毛ボーボーのヌード・グラビアも話題となり、一躍セックス・シンボルとして時の人となったものの、まだどこかイロモノ扱いされているところがあり、前年の『白熱』(’73)と本作の連続ヒットでようやくトップスターとしての地位を確立することとなった。 その相棒である便利屋ファレルには、『ティーン・ウルフ』(’85)のお父さん役でお馴染みのジェームズ・ハンプトン、ビーハイブ・ヘアのエロい所長秘書役には当時まだ無名だったブロードウェイの大女優バーナデット・ピータース。どちらもバート・レイノルズの親しい友人で、彼の推薦によってキャスティングされたという。また、ポールを脇で支える温厚で頼りになるネートを演じるマイケル・コンラッドは、本作で知名度を上げて後にテレビ『ヒルストリート・ブルース』で2度のエミー賞に輝く。 悪役のヘイズン所長を演じるのは名優エディ・アルバート。『ローマの休日』(’53)や『オクラホマ!』(’55)など善人のイメージが強い人だけに、外面だけは良い独善的な卑怯者という役柄は妙に説得力がある。さらに、その腰巾着でサディスティックな看守長クナウアー役のエド・ローターも超はまり役。この人も善人から悪人まで幅広く演じられる優れた性格俳優で、本作を機にヒッチコックの『ファミリー・プロット』(’76)などで重要な脇役を任せられるようになる。 そうそう、007シリーズのジョーズ役で有名になるリチャード・キールが、体はデカいけどお人好しな囚人サムソン役で顔を出しているのも要注目。彼は本作の撮影中にコインランドリーで知り合った地元の女性と結婚したのだそうだ。なお、終盤のアメフト・シーンで65番のユニフォームを着ている囚人チームの選手(カメラに向かってブラドヌールのジェスチャーをする)は、バート・レイノルズの実弟ジム・レイノルズである。 ちなみに、オープニングでポールがパトカーとチェイスを繰り広げる車は1973年型のシトロエンSM。撮影では実際にバート・レイノルズ本人が、盟友ハル・ニーダムの指導のもとで運転している。結局、クラッシュした挙句に水没してしまうわけだが、よく映像を見ると車体後部に引き上げ用のワイヤーがはっきりと映っている。なにしろ高級車なので廃棄処分するには忍びないということで、撮影終了後にコレクターへ売却されたのだそうだ。■ 『ロンゲスト・ヤード(1974)』Copyright © 1974 by Long Road Productions. All rights reserved.

-

COLUMN/コラム2020.02.26

幾度も「スピルバーグがまたやった」時代 「子供騙し」だからこそ愛された作品。『グーニーズ』

「スピルバーグがまたやった」 40代中盤以上の映画ファンなら、誰しもが耳にしたことがあるフレーズであろう。スピルバーグがプロデュースした『バック・トゥ・ザ・フューチャー』が、1985年12月に日本公開される際のプロモーションで、ガンガン流された惹句である。 2018年には、全世界での監督作品の総興行収入が100億㌦を突破した、史上初めての映画監督となったスピルバーグ。1946年生まれの彼がまだ30代だった1980年代前半は、その勢いというか、観客からの信頼度が、また格別なものであったように思う。 『レイダース/失われたアーク《聖櫃》』(81)こそは、アメリカでの大ヒットに対して、日本での興行は不本意な結果となった。正月映画として公開されながらも、バート・レイノルズやジャッキー・チェンが出演する『キャノンボール』(81)の後塵を拝すという、まさかの結果に終わったのだ。 しかし翌年の『E.T.』(82)は、多くの方がご存知の通りの超特大ヒットとなった。アメリカ同様に日本でも、当時の興行記録を塗り替えたのである。 更に『レイダース』の続編『インディ・ジョーンズ/魔宮の伝説』(84)も、無事に大ヒット。前作の雪辱を果たす形となった。 この勢いは、クレジット上はスピルバーグがプロデュースのみを手掛けた、非監督作品にも及んだ。トビー・フーパ―監督の『ポルターガイスト』(82)、ジョー・ダンテ監督の『グレムリン』(84)なども、まるで「スピルバーグ監督作品」であるかのようなプロモーションが功を奏して、大ヒットとなった。 そして件の、「スピルバーグがまたやった」である。映画館に『バック・トゥ・ザ・フューチャー』を観に押し寄せた観客たちの中には、監督がロバート・ゼメキスであることを知らない者が、山のようにいた。 そしてこの「スピルバーグがまたやった」というフレーズは、『バック…』のキャッチコピーであることを超え、その後のスピルバーグの監督作品や製作作品を紹介する際には、常套句として使われるようになったのである。 そんな『バック…』と、日本公開日が同じだったのが、やはりスピルバーグがプロデューサーとして参加した、本作『グーニーズ』である。アメリカでは、『グーニーズ』は85年の6月、『バック…』は7月の公開であったが、日本では共に、12月7日の封切。シネコン時代の到来前だったその頃、『バック…』は東宝系劇場、『グーニーズ』は松竹東急系劇場の、それぞれ正月興行のメイン作品として、大々的に公開された。 当時大学1年だった私は、『バック…』よりも、『グーニーズ』の方に高い期待を寄せていた。というのは、監督がリチャード・ドナーだったからである。 1930年生まれのドナーは、60年代に「拳銃無宿」や「トワイライト・ゾーン」などのTVシリーズで監督デビュー。70年代後半になると、『オーメン』(76)『スーパーマン』(78)といったメガヒット作を手掛け、一躍注目を集めた。 この2作品も大好きだが、私がドナー作品の中でも特に熱烈支持するのは、『サンフランシスコ物語』(80)である。ジョン・サヴェージ扮する主人公は、飛び降り自殺に失敗し、歩行が困難になった男。一度は人生に絶望した彼だが、心優しき仲間たちと出会い、その友愛によって救われていく。あざとい描き方は避けたヒューマンなタッチが、心に染み入る。 この素晴らしき作品が、日本ではなぜかVHSの昔より、1度もソフト化されたことがない。というわけで、81年の日本初公開時より後には、観た人がほとんどいない作品となってしまっている。出来ることならば、「ザ・シネマ」で放送権をお買い上げいただき、何とかオンエアしてもらえないだろうか? 余談はさて置き、ドナーは『サンフランシスコ物語』の後、『おもちゃがくれた愛』(82)『レディホーク』(85)を経て、スピルバーグとタッグを組んだ、『グーニーズ』へと至る。 私は幸いにして一般公開を前に、東銀座に在ったロードショー館「松竹セントラル」を会場にした、『グーニーズ』の試写会のチケットが当たった。そこでスピルバーグ×ドナーの組み合わせに大いに期待しながら、大スクリーンへと対峙したのだったが…。 舞台は、オレゴン州の港町アストリア。“グーニーズ”と名乗る、ティーンエイジの仲間たちがいた。ブランドとマイキーのウォルシュ兄弟に、マウス、チャンク、データの、男の子5人。ウォルシュ兄弟の家は、親の借金のカタに差し押さえられ、明日には立ち退かなければならない苦境に立たされていた。 そんな時5人は屋根裏から、海賊が隠した宝の地図らしきものを見付ける。その地図に従って宝探しに出掛けると、岬の潰れたレストランへと辿り着いた。 するとそこは、凶悪犯であるフラッテーニ一家のアジトになっていた。“グーニーズ”の後を追ってきた、アンディとステフという2人の女の子もメンバーに加えて、フラッテーニ一家の目を盗み、一同はレストランの地下から続く洞窟へと忍び込んでいく。 洞窟には海賊が仕掛けた、死のトラップが満載。しかも“グーニーズ”の侵入とお宝の存在を知ったフラッテーニ一家の、魔の手も迫ってくる。 果して“グーニーズ”は、海賊が隠した金銀財宝を手にすることが、出来るのか…!? ハラハラドキドキと言いたいところだが、『グーニーズ』初見の際、屋根裏から宝の地図が出てきて、その隠し場所がウチの近所…という展開に、まずは「おいおい」と突っ込みたくなった。その後の展開も一事が万事こんな調子で、ただただご都合主義としか思えず。大期待で試写に臨んだ一篇は、「あまりにも子ども騙し」のようで、私は相当にガッカリしたのである。 後日、同日公開のスピルバーグがプロデュースしたもう1作品、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』を鑑賞。そちらは「とっても面白かった」だけに、『グーニーズ』の件は、ただただ残念であった。 『バック…』と『グーニーズ』は、共に製作費が1,900万㌦だが、興行のあがりは、大きく違った。『バック…』のアメリカでの興行収入は2億1,000万㌦、日本での配給収入が36億円であるのに対し、『グーニーズ』は、アメリカが6,100万㌦で、日本の配収は19億円。 『グーニーズ』も決して悪い成績ではないが、『バック…』は続編2本が作られ、それぞれ大ヒットを飛ばしている。『バック…』と『グーニーズ』でこうした差がついたのは、「出来の違い」と私には捉えられた。 こうして、私にとっては「至極残念」な作品となってしまった、『グーニーズ』。その後長らくは特に話題にすることもなかった。 ところが近年になって、10歳ほど年下の方々の話を聞いていると、『グーニーズ』の話が折々出てくる。曰く、「子どもの頃に、あんなにワクワクした作品はなかった」「ホントに楽しかった~」等々。 ネット番組などでご一緒することがある、NONA REEVESの西寺郷太氏も、そんな1人のようだ。彼が『グーニーズ』について語っている記事を見つけた。 西寺:『グーニーズ』はアメリカ公開が’85年夏で、日本が’86年度のお正月映画でした。僕もグーニーズたちと同年代の小学6年生だったということもあったのかもしれませんが、当時の空気まで呼び覚ませてくれるような気持ちを抱きますね… …僕ね、2012年に一度だけオレゴンに行ったことがあって。ジャクソンズの仕事で湯川れい子さんと一緒に。いざ、オレゴンってなると、思い浮かべた情景はもちろん『グーニーズ』… 西寺氏は1973年生まれ。あくまでも私の印象だが、初公開時に10歳前後だった、70年代中盤生まれに、“『グーニーズ』好き”のボリュームゾーンがあるように思える。 その世代だけが参加者だったわけではなかろうが、オレゴンのロケ地では、一時期“グーニーズ・ツアー”が大人気だったこともあるという。“『グーニーズ』好き”の人口は、私の想像を遥かに超えたところにあるようだ。 なぜこんな“ジェネレーション・ギャップ”のようなことが起きたのか?今回このコラムを書くに当たって、34年振りに全編を鑑賞してみて、わかったような気がする。 『グーニーズ』に登場するキッズたち=5人の男の子+2人の女の子は、それぞれのキャラクターが屹立しており、個性的だ。ある者は繊細、ある者は食いしん坊、ある者はエレクトロニクスおたく、またある者は男の子のことばっかり考えているといった具合にである。観客の中でも彼ら彼女らに世代が近い者は、7人の内の誰かに自らを投影して、同化できる。そしてそのまま、映画の中の冒険の旅に出掛けることが、可能になっている。 屋根裏で見つけた地図を頼りに、近場に宝探しに出掛けるといった、日常の隣り合わせに冒険がある卑近さ。これもまた、そうした観客を熱中させる仕掛けになっている。 元はスピルバーグが持っていた、「グーンキッズ」というストーリーのプランが、原案となった。少年時代にマーク・トウェインの小説に熱中し、海賊船や黄金探しの話に夢中だった、彼の少年時代そのものが原型であるという。 それを練り上げるパートナーとなったのが、後に『ホーム・アローン』(90)や『ハリー・ポッターと賢者の石』(01)などを監督するクリス・コロンバス。スピルバーグとアイディアを出し合いながら、脚本化していった。 最終的に加わったのが、監督のリチャード・ドナー。スピルバーグは自分よりも16歳年長で、『グーニーズ』製作時にはすでに50代中盤だったドナーについて、「図体ばかりでっかい困った子ども」「絶対に成長しない。ピーターパンを地でいってる」「“グーニーズ”の仲間の中じゃ、彼がいっとう幼い」などと表現している。もちろんこれは、『グーニーズ』のメガフォンを取る仲間に対しての、最大級の賛辞なのであろう。 さてそんな『グーニーズ』である。初公開時から35年来、“続編”を待望する声が鳴りやまず、何度か企画が動きかけたこともあったが、結局は実現していない。 “グーニーズ”を演じた面々の内、スターになったと言えるのは、メンバーでは最年長だったジョシュ・ブローリンのみ。すでに芸能界に居ない者もおり、再集結も難しいのかも知れない。またリチャード・ドナー監督も、今年の4月には90歳。2006年以来、監督作品を撮っていない。 こうなると少なくとも、元の座組での“続編”というのは、ほぼ不可能に思える。ところがそれを揺るがすようなニュースが飛び込んできた。 『グーニーズ』以降の代表的なドナー作品と言えば、やはり『リーサル・ウェポン』シリーズ(87~98)。ドナーが全4作で製作・監督を担当し、世界的なヒットとなった、バディものの刑事アクションである。 22年振りとなるそのPART5が、監督を含めたオリジナルメンバーで、現在動き始めているという。64歳のメル・ギブソン、73歳のダニー・グローヴァ―という主演コンビに、90歳監督による刑事アクションとなると、「ホントかな?」という気持ちが正直拭えない。 しかし73歳となったスピルバーグが、77歳のハリソン・フォード主演で撮る、『インディ・ジョーンズ5』が、間もなくクランクインと伝えられている。 スピルバーグ、ドナー共に、それぞれに人気シリーズの復活で勢いをつけてから、『グーニーズ』続編へ雪崩れ込んでいただくのも、また一興かなという気がしている。■ 『グーニーズ』© Warner Bros. Entertainment Inc.

-

COLUMN/コラム2020.02.26

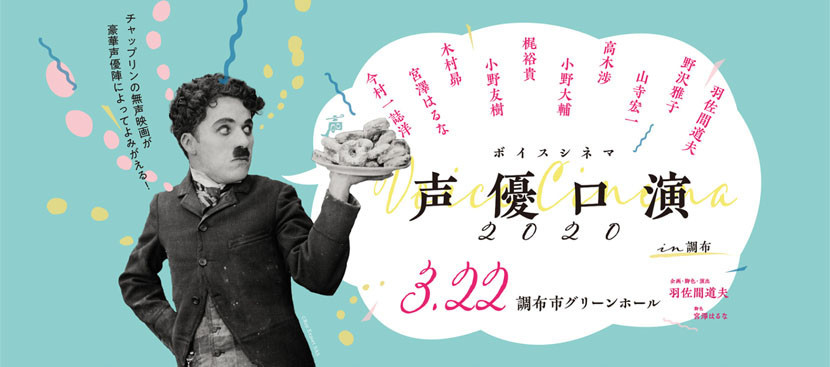

「ボイスシネマ声優口演2020 in調布」3/22(日)開催!声優たちが無声映画に声を吹き込むライブイベント「声優口演」。企画・総合プロデューサー羽佐間道夫さんに聞く

――もう何度もお話をされていると思いますが、改めて「声優口演」の成り立ちからうかがえますでしょうか? 羽佐間 古い話になりますが、僕が俳協という事務所にいたころ、そこに福地悟朗さんという方がいたんです。戦前から活弁士として活躍されていた方で、その語り口が僕はとっても好きでね。現在でも澤登翠さんたちが活動を続けていらっしゃるけれども、いつからか僕は活弁上映というものを観るたびに、フラストレーションが残るようになっていったんです。それはなぜかと考えたら、登場人物が喋ったらもっと面白くなるんじゃないか?と思ったんです。 チャップリンの作品もそうだけど、昔の無声映画を観ると、登場人物の口が開いて明らかに何ごとか喋っているわけです。もちろん無声映画だからセリフは聞こえず、たまに挿入される字幕で内容は伝わるように作られている。活弁では、そういう「聞こえないセリフ」をすっ飛ばしてしまうことがままある。だけど、これを現在の洋画と同じように、ちゃんと全部吹き替えてあげれば面白いんじゃないかと。 ただ、無声映画には台本がないわけです。我々が普段やっている吹き替えの仕事は、画面とのシンクロまで考えて作られた翻訳台本があって成立するものですから。それならば、自分たちで好きなようにセリフを考えて、有声の喜劇にしてみたらどうだろうと。そんなとき、たまたまチャップリンのフィルムが手に入ったので、それを練習台にしながら自主的に研究を始めたんです。 そのうちに、これは声優たちで集まって「劇団公演」としてやったら面白いのでは?と思い始めた。その最初の試みが、かれこれ十数年前になりますが、野沢雅子と一緒に長野県でやったライブイベントなんです。地元の映画館主に声をかけられて、このときは昔の日本映画を上映しました。ものすごく小さな会場で、みかん箱かなんかの上に乗ってやりましたね。観客は8人ぐらいでしたけど(苦笑)。「こりゃダメだな」と思ったんだけど、その後も僕と雅子がコアとなり、そのうち山寺(宏一)も引き込んで、2006年に「声優口演」として本格的にスタートしたんです。いまはこの3人が軸となり、僕らの周りにいろんな声優さんたちを集めるかたちで続いています。 ――「したまちコメディ映画祭 in 台東」では、2009年開催の第2回からレギュラーイベントになりましたね。 羽佐間 おかげさまで回を重ねるごとに好評をいただきまして、あるとき、いとうせいこうさんがプロデュースする「したまちコメディ映画祭」に呼んでくれたんです。そこからさらに人気が出ましたね。「したコメ」のレギュラー企画として、浅草公会堂で年1回の公演をやりつつ、地方公演にも呼ばれるようになって。いつしか必ずと言っていいほど客が入るイベントとして定着して、しかも必ず老若男女が来るんですよ。若い声優ファンばかりではなく、昔観て面白かった映画をもういちど楽しみたいお年寄りのお客さんが、お孫さんの手をひいて観に来てくださる。そういう幅広い年齢層がクロスオーバーするイベントになっていった。そして、帰り道では「おじいちゃんが昔観たときはこうだったんだよ」と、世代を超えた会話もできる。これはいいな、映画のファミレスだな、と思ってね(笑)。 ●チャップリンは無声映画時代が最高に面白い! ――上映作品はどのように決めるんですか? 羽佐間 チャップリンは全部で81本の映画を作っていて、最初の1年間だけで35本の映画を作っているんです。つまり、1カ月に約3本というペース。当時、彼は25歳ぐらいだから、これはもう天才の所業ですよ。その後、だんだんスローペースになっていくんだけど、今度のイベントで上映する『チャップリンの質屋』(1917)というのは、彼の56本目の作品なんです。僕はこの時期のチャップリン作品がいちばん面白いと思う。1916年から18年ぐらいの間、ミューチュアル社という映画会社で作っていたころですね。 もともとイギリスの劇団にいたチャップリンは、アメリカ巡業中にキーストン社という映画会社にスカウトされて、一躍人気者になるんです。そこからは自分の思いどおりに映画を作れる環境を求めて、さまざまな会社を転々とし、最終的には自らユナイテッド・アーティスツという会社を設立する。それ以前の作品は、チャップリン自身がすべての権利を所持していない時期の作品だから、いわゆるパブリックドメイン(著作権フリー)作品として扱いやすいだろうという理由もあります。 その後、日本チャップリン協会の大野裕之さんとも知り合いまして、ぜひ一緒にイベントをやりましょうと。大野さんはチャップリン家の書斎にも自由に出入りできるぐらい、絶大な信頼を置かれている方なのでね。彼を介してチャップリン家とも交渉できるようになり、近年では後期の作品も上映できるようになりました。大野さんのおかげで、向こうも我々を信頼してくれるし、我々も安心して演じられるというわけです。 ――サウンド版として作られた『街の灯』(1931)や『独裁者』(1940)も、吹替え版で上映されていますね。 羽佐間 なかなか上映許可の取りづらかった時代の作品まで上映できるようになって、嬉しかったですね。だけど、チャップリンは音がついちゃうと面白くないんだよ! ――ぶっちゃけましたね!(笑) 羽佐間 やっぱり無声映画時代が最高だよね。みんな『ライムライト』(1952)は名作だって言うけど、あの映画で素晴らしいのは、チャップリンとバスター・キートンが一緒にパントマイムをやるシーンのみと言っても過言ではない。あのくだりに僕らの声の芝居を乗せてみたらどうだろうと思って、去年の公演でやってみたら、やっぱり面白かったもの。 ほかにも面白い作品はたくさんありますよ。『チャップリンの移民』(1917)なんて素晴らしいと思うなぁ。まずストーリーがいいし、食堂の場面などの仕掛けもすごく面白い。エドナ・パーヴァイアンスという、この時期ずっとチャップリンの相手役を演じ続けた女優さんがいるじゃないですか。彼女の存在もすごく大きかったと思いますね。 ――羽佐間さんのおっしゃる「全盛期」に作られた『チャップリンの質屋』は、これまでに何度も上映されていますよね。 羽佐間 あれは時計のシーンが面白いんです。チャップリンが働いている質屋に、1人の客が動かない時計を質草として持ってくる。それをチャップリンが散々いじくった挙句、メチャクチャに壊して追い返しちゃう。それから、金魚鉢に入った金魚を質草として持ってくるおばさんが出てきたりしてね。 つまり、いまで言う「オレオレ詐欺」ですよ。来るやつ来るやつ、みんなインチキで、チャップリンを引っ掛けようとしてくるわけだから。非常に今日的なギャグだな~と思ってね。だから今回の声優口演版では、そういう話として決め込んで演じてしまおうと。いまの時代にぴったりなストーリーとしてね。もとが無声映画なんだから、セリフでどんなふうに料理してもいいわけです。 『チャップリンの質屋』(1916) Advertisement in Moving Picture World for the American comedy film The Pawnshop (1916). ――もう1本の上映作品、『チャップリンの冒険』(1917)は? 羽佐間 これは山寺宏一が1人でやるんです。全部で20人くらいのキャラクターを演じ分けるんだけど、面白いよ~! 僕もやれと言われればできるかもしれないけど、途中で息絶えちゃうかもしれない(笑)。 『チャップリンの冒険』(1917) ©1917 Mutual Film Corporation 山寺が演じる『犬の生活』(1918)なんて、もっとすごいですよ。これも彼が自分から「1人でやってみたいんです」と言ってきた作品なんです。人間だけでも数十人出てくるのに、さらに犬も8匹ぐらい出てきて、その犬の芝居も全部変えてくるんだから(笑)。さすがは長年『それいけ!アンパンマン』で犬のチーズを演じてきただけはあるよね。しかも、それをライブで、一発勝負でやるわけだから。「吹き替えってこんなに面白いものなんだ!」って、僕が思い知らされるぐらいだもの。そういう人たちの素晴らしい至芸を、生で楽しめるイベントでもあるわけです。今後も山寺版『犬の生活』は再演したいと考えているので、その際にはぜひお見逃しなく! ●台本作りはとにかく大変! ――台本はどのように作られるんですか? 羽佐間 これがいちばん、くたびれる作業だね(笑)。何もないところから、画面の動きだけをもとにセリフを作っていくわけだから。まずはとにかく映像を繰り返し観る。100回以上は観ますね、大袈裟じゃなしに。観ながら自分で声を出して、画のタイミングに合わせてセリフを作っていくわけ。しかも、チャップリンの作品はスピードがものすごく速くて、すべてのタイミングがきっちり出来上がっているから、少しでもズレちゃいけない。1ページ書くのに、大変な時間がかかるんですよ。25分の短編1本の台本を作るのに、最初は1週間ぐらいかかったんじゃないかな。 だけど、やっているときはものすごく面白い。つくづく、チャップリンという人は天才だと思うね。しかも、こっちは勝手なセリフを書いていいわけだから(笑)。もちろん、ストーリーはあるし、字幕も入るから、何もかも勝手気ままに作るわけではないですけどね。 それで、台本が出来上がったところで、またアタマから声を出して合わせていく。すると全然ズレていたりするわけ。その呼吸を合わせていく作業も大変だし、本番で演じる俳優たちはもっと大変だと思うよ。しかも、ライブだからね。少しでもトチったら画面に置いていかれちゃう。そのぶん、スピードに乗ったときは本当に面白い。終わったあとは全員ヘトヘトですけどね(笑)。 ――今回、宮澤はるなさんが台本と出演に名を連ねられていますね。 羽佐間 これまでは僕ばかりが台本を書いていたから、今回は宮澤にも書かせてみたんです。「ちょっといじってみろ」と試しに渡してみたら、何箇所か面白いところがあったので、全部任せてみました。それに対して僕が「こうしたほうがいいんじゃないか?」とか「もっと自由に書いていいんじゃないの、何言ったっていいんだからさ」とか言って、直しを入れたりしています。いわば、合作ですね。 実は、三谷幸喜さんとか、クドカン(宮藤官九郎)さんにも台本をお願いしてみたいんですよ。それこそ彼らの作風を存分に発揮してもらって、無声映画を自由に脚色してもらったら、ものすごく面白いものができるんじゃないかと。お金がないから、3万円ぐらいしか払えませんけど(笑)。 ●ライブでやるからこそ面白い! ――全キャスト揃っての読み合わせは、毎回やるんですよね。 羽佐間 もちろん! どんな人気声優さんであろうと、必ず半日か1日は使って全員でリハーサルをやります。で、僕が「もう1日やらないとダメだな」とか言うと、マネージャーが慌てちゃうんだよね。そんな余裕ありません!とか言ってね。でも、本人はやる気満々なことが多いですよ。「わかりました! 明日も来ます!」って、スケジュールをやりくりして来てくれる。 どういうわけか、役者はみんなやりたがるんですよ。もちろん、そうじゃなければこんなイベントは組めませんけどね。高木渉なんて、会うたびに「またやりましょうよ~!」と言ってきて(笑)。なかなかスケジュールが合わなかったんだけど、今回ようやく久々に出てくれることになりました。若い人たちも、みんな面白がってくれますね。お客さんの反応もいいですし、やっていて楽しいんでしょうね。最近は映画でもドラマでも、なかなかないジャンルだからなのかな。僕らが若いころは『奥さまは魔女』(1964~72・TV)とか、海外作品といえばコメディが主流だった時代がありましたからね。 ――今回のキャストは若手の方が多いですね。 羽佐間 キャスティング担当が「もう古いのは十分だ!」と思ったんじゃないかな(笑)。僕も若い人たちと一緒にやるのは楽しいんです。彼らのファンの人たちも観に来てくれるし、彼ら自身も面白がってくれるし。ただ、どれぐらいの人気者なのか全然知らないので、つい練習で厳しくしちゃったりしてね。あとで「大変な人なんですよ」と言われて、俺だってけっこう大変な人なんだぞ!と思ったりしますけど(笑)。 いま、ひとつの番組のキャストに僕がいて、野沢雅子がいて、さらに小野大輔くん、梶裕貴くんたちがいるような、いろんな世代の役者がスタジオで一堂に会するような番組がないんですよ。「声優口演」はそれが実現できている、特別な場だという意識もあります。 しかも、これはライブでやるから面白いんですよ。テレビでやると、なぜかつまらない。昔からテレビ用に作られたチャップリン作品の吹き替えとか、ナレーションを付けたものって、たくさんあるんです。だけど、ライブでやるのがいちばん面白い。自分で演じていても、お客さんの反応を見ていても、そのギャップはものすごく感じますね。 たとえば山ちゃんが『犬の生活』で8匹の犬をその場で演じ分ける、その芸をその場で観られるというライブの醍醐味はあるだろうね。これは実際に会場へ観に来られた方だけが味わうことができる面白さだと思います。 ――普通の洋画の吹き替えとは違いますか? 羽佐間 全然違うと思いますね。徹底的にアクションに合わせた芝居になるわけだから、どうしてもエロキューション(発声術)がきちんと表現できていないと演じきれない。ただただセリフを硬く読むような、単調な芝居では成り立たないわけです。 いまのアニメなんか観ていると、画一的な芝居ばっかりで、キャラクターの区別がつかないんだよね。小林清志の言葉を借りれば「いまは全員が王子様か、お姫様みたいな芝居しかしない」ってこと。僕らの時代は声優の一人ひとりが個性的で、声を聞くだけで面白い!という人がたくさんいた。そういう場を再現したいという思いもあるんです。 ●自分の基礎はコメディにある ――羽佐間さんはシリアスなものからコミカルなものまで幅広い役柄を演じていらっしゃいますが、ご自身ではコメディがお好きなんですか? 羽佐間 僕自身はどちらかというと、ライトコメディみたいなジャンルが好きで、そこから出てきたという意識があるんですよ。もちろん『ひまわり』(1970)のマルチェロ・マストロヤンニみたいな、センチメンタルな役も演じていますけどね。いちばん最初に自分が吹き替えをやってよかったと感動したのは、ダニー・ケイですから。『5つの銅貨』(1959)という、彼が実在のコルネット奏者を演じた作品の吹き替えをやって、それがきっかけで『ピンク・パンサー』シリーズのクルーゾー警部(ピーター・セラーズ)をやったり、『裸の銃を持つ男』シリーズのドレビン警部(レスリー・ニールセン)につながったりしたんです。 ――『5つの銅貨』の吹き替え版は1970年に初放送され、近年「ザ・シネマ」でもオンエアされました。ダニー・ケイの多彩な芸達者ぶりを、羽佐間さんがしっかりとカヴァーしていて素晴らしいですね。 羽佐間 あれはダニー・ケイの元の芝居が素晴らしいから、声の芝居をリードしてくれるんですよ。テンポから何から「こういうふうにやりなよ」って、画面から演技指導をされるというかね。放送後、山田康雄が電報を打ってきたのを覚えてます。「泣かせるなよ、おまえ」ってね。 ――イイ話ですねー!! 羽佐間 奥さん役は野口ふみえさんという映画女優の方で、この方も素晴らしかったね。そして、サッチモことルイ・アームストロングの声をやったのは、相模太郎。彼は僕の中学校時代の演劇部の先輩だったんですよ。 ――そうなんですか! 羽佐間 彼はお父さんが浪曲師の初代・相模太郎で、その跡を継いで二代目として浪曲をやりつつ、声優もやっていた。あいつに教わったことはたくさんあってね。あるとき、声を出すときにどういう工夫をしているのかと訊いたら「おまえ、浪花節を聴いたことあるか?」と言うわけ。もちろんあると答えたら、「それなら明日、浅草の劇場に出ている梅中軒鶯童の浪花節を聴いてこい」と言うんです。それで、言われるがままに観に行って、翌日報告したわけ。面白かったよ、と。そしたら「おまえ、どこの席で観てた?」と訊かれてね。確か上手(カミテ)の、前から3番目くらいの席かな?なんて答えたら「じゃあ、明日は下手(シモテ)の席で観てこい」と言うんだ。 で、また同じ劇場へ観に行くわけですよ。それでまた「どうだった?」と訊かれるので、どうもこうも同じだったよ、と答える。すると「同じわけがないじゃないか! もう1回観てこい!」と。 ――おお~。 羽佐間 つまり彼が言うには、浪曲でも落語でもそうなんだけど、偉い人はみんな上手から下手に声をかけるんだと。たとえば大家さんが「おい、八つぁん。元気かい?」なんてね。それに対して、下々の者は下手から上手に向かって返事をする。「へい、おかげさんで!」とかなんとか。そのとき、客席に見せている顔が左と右で違うじゃないか、と言うわけね。 顔が違えば、言葉のテンポも違ってくる。上から目線の人はゆったり上から喋り、反対に下から目線の人は上目遣いに素早く喋る。これが引っくり返ってしまっては、その役を理解してないということになる。大家さんが早口で、八つぁんがゆったり喋っちゃおかしいわけ。で、それは顔にも出ているはずだと。それぐらいのコントラストを表現するつもりで役を演じるんだ、ということを言われたんです。ちょっといい芸談でしょ(笑)。 ――現在でも十分に通用する演技メソッドですね。 羽佐間 しかも相模太郎は、『5つの銅貨』でサッチモなんていう特徴のカタマリみたいな人物を演じていながら、「テンポは違っても、声は作らなくていい」と言うんだよ。確かに、広沢虎造がやる浪曲『清水の次郎長』がそうなんです。ものすごく多彩な登場人物のセリフを喋っているにもかかわらず、声のトーンは同じなの。女性も含めてね。ことさら甲高い声を作ったりせず、テンポと抑揚だけで表現していく。徳川夢声が朗読した『宮本武蔵』もそう。武蔵も、沢庵和尚も、お通も同じ声でやっているのに、それぞれ異なるキャラクターが喋っているように思わせてしまう。 つまり、うまい人は声のトーンを変えるまでもなく、テンポと語り口でキャラクターを表現してしまう。声優ならば、そこまで技を突き詰めたいし、突き詰めてほしいと思うよね。日本の伝統芸能をしっかり勉強すれば、学べることはたくさんあると思うよ。 とはいえ、声を作ったほうが面白い場合もあるけどね(笑)。そのほうが聴いてる人のイメージがはっきりするなら、声色を使い分けるのも全然アリだと思う。だって山寺が1人30役ぐらいやるときなんて、全員の声が違うからね。だけど、彼もやっぱり声色だけに頼っているわけではないから。 ●『特攻野郎Aチーム』は楽しい職場だった! ――羽佐間さんのコミカルな演技と言えば『ヤング・フランケンシュタイン』(1974)レーザーディスク版の吹き替えも忘れられません! 羽佐間 ジーン・ワイルダーが演じたフランケンシュタイン博士の役ね。あの映画はおかしかったなぁ~。ジーン・ワイルダーの吹き替えも何本かやったけど、好きな役者でしたよ。テレビ版は広川(太一郎)だよね。 ――そうです。レーザーディスク版もテレビ版に引けを取らない傑作吹き替えで、羽佐間さんと助手のアイゴール(マーティ・フェルドマン)役の青野武さんとの掛け合いが最高でした! お2人は『がんばれ!タブチくん!!』(1979)でも共演されてますね。 羽佐間 ヒロオカ監督ね! 当時はテレビによく本人が出てたから「あんな感じかぁ」と思いながらやってました。主人公のタブチ役が西田敏行さんで、その収録が本当に面白かったんですよ。もう本番一発目から、スタジオにいる全員が息を呑むぐらい面白かった。僕は山岡久乃さんの吹き替えのお芝居を聴いたときも心底「すごいな~」と思ったけど、それぐらいの衝撃がありました。やっぱり、芝居がちゃんとしている人は吹き替えもうまいですよ。 ――『ミッドナイト・ラン』(1988)テレビ朝日版のチャールズ・グローディンも最高でした。 羽佐間 これはね、最初はキャスティングが逆だったの。僕がロバート・デ・ニーロの役をやるはずだったんだけど、プロデューサーに「羽佐間さんはこっちのほうがいいですよ」と言われて、それで引っくり返っちゃった。これは前に別のCS局で羽佐間道夫特集を組んでくれたとき、『名探偵登場』(1976)や『ランボー』(1982)と一緒にやってくれて嬉しかったな。『名探偵登場』なんて、ピーター・セラーズの芝居に合わせてニセモノ中国人っぽく演じたら、中国大使館からクレームが来てね(笑)。それ以降、再放送が一切できなくなっちゃった。 ――すごい話ですね(笑)。 羽佐間 僕ね、ロイ・シャイダーとか、ポール・ニューマンとか、わりと渋い二枚目の声を演じているイメージがあるみたいだけど、自分では全然違うと思うんだ。だから(シルヴェスター・)スタローンの『ロッキー』(1976)なんて、いちばん向いてないんだよ(笑)。なんで俺のところに持ってきたんだろう?って思ったもん。あのシリーズは第1作(1983年にTBS「月曜ロードショー」でテレビ初放送)から、ずーっと伊達やん(伊達康将。東北新社のベテラン音響演出家)と作り続けて、気づけば36年ですよ。『ロッキー』が6本あり、さらに『クリード』が2本あり、全部で8本。 ――2019年公開の『クリード 炎の宿敵』(2018)まで演じ続けているわけですから、名実ともに当たり役ですよね。羽佐間さんの重量感のある芝居では『ベター・コール・ソウル』(2015~)の主人公ジミーの兄チャック(マイケル・マッキーン)も印象的です。 羽佐間 これも伊達やんとの仕事だよ! 彼とは本当に付き合いが長いんだ。『ベター・コール・ソウル』はなかなか面白い作品でしたね。残念ながら僕は途中退場しちゃったけど(笑)。兄弟役をやった安原義人とは『特攻野郎Aチーム』(1983~87・TV)でも一緒だったけど、相変わらず飄々としていて面白い男だね。彼は驚いたときでも、驚きの表現では言わないんだ。ただフラットに「びっくりした。」とか言うだけで(笑)。 ――まさか羽佐間さんによる安原さんのモノマネが聴けるとは!! しかもムチャクチャ感じ出てますね(笑)。 羽佐間 『Aチーム』は楽しい職場だったなぁ~。誰一人としてマトモにセリフ喋ってるヤツなんていないんだから。みんなでマイクの前で押し合い圧し合いしながら、まるで格闘技のようにセリフを言い合ってたよ。富山(敬)でしょ、安原でしょ。コング役の飯塚昭三なんて、誰かに服を引っ張られてドテッと床に転がったりしてね(笑)。 ●目標はファミリーレストラン! ――それでは最後に、イベントに来られるお客さんに向けてメッセージをお願いします! 羽佐間 さっきも言いましたが、目指すは「ファミレス 声優口演」なんです。僕らのイベントが、家庭内での会話を作るきっかけになったら、こんなに嬉しいことはない。おじいちゃん、おばあちゃんが、お孫さんと一緒にイベントに来てくれて、お家に帰ってご飯を食べながら、今日観た映画について楽しく話してもらえたら最高ですね。いくらヒットしていても、特定の世代しか集まらないようなものではなく、各世代が集い、語り合える作品として、チャップリンは最適だと思います。ぜひ、ご家族で楽しんでください!■ 羽佐間道夫(はざま・みちお)日本声優界の大御所のひとりで、2008年には第2回声優アワード功労賞を受賞した。コメディからシリアスまで幅広い役柄をこなす一方、名ナレーターとして多数のニュース、バラエティ番組で活躍。そのナレーションでお茶の間に広く親しまれる。ナレーターとしての功績を、2001年ATP賞テレビグランプリ個人賞で讃えられた。『声優口演』は2006年から企画・総合プロデューサーとしても携わる、ライフワークとなっている。<代表作>「ロッキー シリーズ」(ロッキー・バルボア)「スター・ウォーズシリーズ」(ドゥークー伯爵)「ポケットモンスター サン&ムーン」(各名人) ボイスシネマ声優口演2020 in調布 ■公演日時 2020年3月22日(日) 昼の部:13:00開場/13:30開演 夜の部:18:00開場/18:30開演 ■会場 調布市グリーンホール(〒182-0026 東京都調布市小島町2丁目47−1) ■出演【昼の部】 羽佐間道夫/野沢雅子/山寺宏一/高木渉/小野友樹/木村昴/宮澤はるな/今村一誌洋【夜の部】 羽佐間道夫/野沢雅子/山寺宏一/小野大輔/梶裕貴/木村昴/宮澤はるな/今村一誌洋 演奏:Tellers Caravan スペシャルゲスト:大野裕之 ■公式HPはこちらから ******************************************* ザ・シネマでは世代を超えた豪華声優陣競演の本公演【昼の部】に10名様をご招待! ■当選者数…【昼の部】5組10名様 ※当選された方には、ザ・シネマよりメールで当選のご連絡をさせて頂きます■応募締切:3月13日(金)■応募ページはこちらから ©Roy Export SAS