COLUMN & NEWS

コラム・ニュース一覧

-

COLUMN/コラム2019.05.28

『君が生きた証』:映画ライター・村山章氏によるちょっと引くほど詳細な全曲紹介

まずはこちらから ひとたびハマると、その多層的な魅力に惹き込まれて何回ともなく観てしまう 。“観る者の心を平静ではいさせてくれない”作品 『君が生きた証』全47曲解説 〇はじめに音楽映画『君が生きた証』(2014年)で流れる楽曲すべてについて、映画の冒頭から順番に可能な限り解説します。もともとは2016年6月にアントン・イェルチンが急逝した際に個人的にまとめたものですが、その後の経過や新たに判明したことも含めてアップデートしてみました。『君が生きた証』をご覧いなっていない方にはほぼ意味をなさないと思いますので、ネタバレ御免でお届けいたします。 M01:ASSHOLEWritten by Simon Steadman & Charlton PettusPerformed by Ben LimpicProduced by SolidStateCourtesy of Nakatomi Plaza Publishing/Margerine Music映画の冒頭を飾るアコギ一本の弾き語り。主人公サム(ビリー・クラダップ)の息子ジョシュ(マイルズ・ハイザー)のオリジナル曲という設定。「Home」と同じく、劇中歌の作詞作曲を担当したコンビ「ソリッドステート」がストックしていた曲で、監督のウィリアム・H・メイシーがこの2曲を聴いて「いかにもジョシュが書きそう」と感じたことが起用の決め手となった。ジョシュを演じたのは若手俳優のマイルズ・ハイザーだが、歌声を担当したのはサンディエゴ在住のミュージシャン、ベン・リンピック(https://benlimpic.bandcamp.com/)。余談だが、ソリッドステートの版権を管理している会社の名義は「ナカトミ・プラザ・パブリッシング」。『ダイ・ハード』由来のふざけた名前である。 M02:SING ALONG Josh versionWritten by Simon Steadman & Charlton PettusPerformed by Ben LimpicProduced by SolidStateCourtesy of Nakatomi Plaza Publishing/Margerine Music未完成のまま遺されたジョシュの最期のレコーディング。この時点ではサビのパートが存在しておらず、まだタイトルも付いていない。ジョシュの曲はどれも鬱屈、混乱、孤独が感じられると同時に、シニカルなユーモアが宿っているのだが、この曲だけは、ネガティブな気持ちをストレートに吐き出している。ジョシュが曲作りに行き詰ったのも当然だったのかも知れない。 M03:(曲名不明)Written and produced by Eef Barzleyジョシュの葬式の後、サムがジョシュの部屋にいるシーンで流れるピアノ曲。『君が生きた証』の音楽(劇伴)はオルタナカントリーバンド、クレム・スナイドのイーフ・バーズレイが手がけているが、この曲はサントラには収録されておらず、詳細不明。哀しい旋律を持ち、楽器の編成を増やした別バージョンも存在する。『君が生きた証』には胸が苦しくなるような悲壮なシーンも少なくないが、実はマイナー調のBGMはこの一曲だけ。 M04:SAM SPIRALSWritten and produced by Eef Barzleyシンプルなギターとコーラスが印象的な、本作のスコアを代表する軽妙なタッチの一曲。ジョシュの死を受け入れられず、マスコミに追い回されて混乱しているサムの姿を追ったモンタージュのバックで流れる。メイシー曰く、編集が上手くいかずに悩んでいたが、イーフ・バーズレイが書いた曲を乗せたとたんにシーンがまとまって見えて驚いたという。サントラCDに収録されているバージョンとは微妙にアレンジが異なる。 M05:TWO YEARS HUNG OVERWritten and produced by Eef Barzleyジョシュの死から2年後。広告代理店の仕事を失い(クビになったのか退職したのかは不明)、湖に停泊させたヨットで暮らすサムの姿にかぶるBGM。イーフ・バーズレイらしい、ウクレレの音色で情景をスケッチしたような小曲。ロケ撮影が行われたのはオクラホマシティ郊外にあるヘフナー湖。少女がサムの立小便を目撃して笑うレストランは撮影のために建てられた仮設のセットで、現実には存在しない。 M06:(曲名不明)Written and produced by Eef Barzley映画の序盤、サムが自転車で通勤する時に流れるBGM。後半に登場するM32「A DAYS ON THE WATER」のコーラスパートがない別バージョン。サントラCDには未収録。 M07 :WHORE IN THE MORNINGWritten by Kate MicucciPerformed by Kate Micucci (as Peaches)Produced by SolidState監督のメイシーが店主を演じたライブバー「トリル・タヴァーン」のオープンマイク(飛び入りステージ)のシーンで、最初に登場する“ピーチズ”と名乗る女性が、自分を裏切った浮気男への怒りと呪詛をエレキウクレレで弾き語る。やさぐれたビッチ風にピーチズを怪演したのは女優、ミュージシャン、コメディアンのケイト・ミクーチ。メイシーとは旧知の友人同士で、2人でウクレレデュエットを披露したこともある(https://youtu.be/-zJHMad1ZsM)。女優仲間のリキ・リンドホーム(『ミリオンダラー・ベイビー』『アンダー・ザ・シルバーレイク』)を相方にして「ガーファンクル&オーツ」(https://www.garfunkelandoates.com/)というコミックソングコンビでも活動している。コンビ名は有名デュオの“じゃない方”2人を足したもの。 〇サムの小ネタ、ジョン・ゴッティとは?トリルの店でクイック(ペンキ塗装の仕事仲間のヒゲの男、ただし劇中で名前を呼ばれるシーンはない)から素性を訪ねられ、サムは「マフィアを密告して証人保護下にある」と答えている。原語では「マフィア」とは言っておらず、「ゴッティを密告して」と説明している。ゴッティとは、2002年に獄中で亡くなったイタリアンマフィア、ジョン・ゴッティのこと。ジョン・ゴッティは1990年に逮捕され、手下の密告によって終身刑を言い渡された。ゴッティを密告したサミー・グラヴァーノは、実際に1994年から1995年までFBIの証人保護プログラムに入っていた。 M08:SHOULDER TO THE WHEELWritten and Performed by Travis Linville (as Nick Harvard)Produced by Brad Heinrichsトリル・タヴァーンのオープンマイクで、ニック・ハーヴァードと紹介される青年がバンジョーとハーモニカで弾き語る。カントリーブルース調の名曲だが、Aメロの最初の一節しか流れないのが残念。演奏と歌はオクラホマ州タルサのミュージシャン、トラヴィス・リンヴィル(http://www.travislinvillemusic.com/)。本人が映画に出演した経緯を語っているライブ映像があるのでリンクを貼っておきます(https://youtu.be/kwvta3LL-lg)。劇中ではメガネをかけたオタクっぽい風貌だったが、実際はそこそこイケメン。 M09:SOME THING CAN’T BE THROWN AWAYWritten and produced by Eef Barzleyサムが、元妻エミリー(フェリシティ・ハフマン)が置いて行ったジョシュの遺品を前にして、逡巡するシーンで流れるBGM。曲のタイトルがいちいちシーンの説明になっていてわかりやすいのはサントラならでは。スコアを手がけたイーフ・バーズレイについて、メイシーは「天才だよ、彼が曲を付けてくれたことで映画の完成形が見えたんだ」と絶賛しているが、曲のアイデアをウクレレと鼻歌だけで送ってくるので、どんな曲に仕上がるのかが想像できずに戸惑ったとも語っている。「でもイーフは「大丈夫、レコーディングしたらオーケストラみたいに聴こえるからさ」って言うんだよ(笑)」。(※あと凡ミスを指摘すると、このシーンでサムがジョシュに贈るはずだった誕生日プレゼントの箱を捨てようとするのだが、後に中身がマーシャルのギターアンプだと判明するので、あんなに軽々と持ち上げるのは不可能だと思う) M10:STAY WITH YOU Josh versionWritten by Simon Steadman & Charlton PettusPerformed by Ben LimpicProduced by SolidStateCourtesy of Nakatomi Plaza Publishing/Margerine Musicサムが最初に聴いたジョシュのデモ音源。後にバンド“ラダレス”のレパートリーになる。アッパーでキャッチーな名曲なのだが、サムはわりと簡単に見切ったのか、曲が終わる前に再生をやめてしまっている。ここで流れるのはサントラ未収録のベン・リンピックが歌うバージョン。コーラスパートはリンピックによるオーバーダビングだろうか。 M11:HOME Josh versionWritten by Simon Steadman & Charlton PettusPerformed by Ben LimpicProduced by SolidStateCourtesy of Nakatomi Plaza Publishing/Margerine Musicサムが最初に歌うことになるジョシュのデモ音源。生ギターと打ち込みドラムの宅録仕上げ。「家に帰りたいけれど帰れない」と孤独や郷愁を歌った内容で、サムが「STAY WITH YOU」より強く反応したのは、こちらの方がジョシュの心の内を覗く手がかりになると直感したからかも知れない。前述したように、映画のために書き下ろされたオリジナルではなく、もともとソリッドステートの2人がストックしていた曲だが、歌詞も含めて本作で非常に重要な役割を果たしている。ベン・リンピックが歌っている本バージョンはサントラCDには未収録。 M12:I DON'T GIVE A DAMNWritten and Performed by Matthew Stratton (as Bryan)Produced by Brad Heinrichsサムが初めてオープンマイクに出演するシーンで、会社員と思しきスーツ姿の常連客ブライアンが歌っていたカントリー風の失恋ソング。ブライアンを演じたのは、撮影が行われたオクラホマ在住のミュージシャン、マシュー・ストラットン(http://matthewstratton.com/)で、作詞作曲も彼自身が手がけている。 M13:GOT A LOT OF NERVEWritten by Chelsey CopePerformed by Chelsey Cope and Tara Dillard (as Tolly and Tina)Produced by Brad Heinrichsオープンマイクのシーンで「トリーとティナ」という女性デュオが歌っていた曲。トリーを演じたミュージシャン、チェルシー・コープ(https://www.facebook.com/ChelseyCopeMusic/)のオリジナル(https://youtu.be/Im9RWPN3MJ4)。デュエットしているタラ・ディラード(https://www.facebook.com/Tara.Dillard.Music/)もオクラホマシティ在住のミュージシャンで、地元のライブハウスで共演している音楽仲間。サムの最初の演奏に反応したのはクエンティン(アントン・イェルチン)1人だけだったように勘違いしがちだが、トリーもサムの歌を耳にして好意的な視線をステージに向けている。ちなみにトリーはエイケンの彼女的な立ち位置で、後のシーンに再登場。 M14 :HOMEWritten by Simon Steadman & Charlton PettusPerformed by Billy CrudupProduced by SolidStateCourtesy of Nakatomi Plaza Publishing/Margerine Musicサムがオープンマイクに出場し、人前で初めて披露するジョシュの曲。この時は、湖の神経質な管理人アレアドを皮肉って“アラード・ディック”という名義でエントリーしている。サム役のビリー・クラダップは『あの頃ペニー・レインと』(2000年・米)でロックバンドのギタリスト役を演じた際、ロックギタリストであるピーター・フランプトンのコーチを受けてエレキギターを猛特訓した。『あの頃ペニー・レインと』のキャメロン・クロウ監督は、「撮影後もビリーから電話がかかってきて「こんなフレーズが弾けるようになったんだ!」と電話越しに聴かされたよ(笑)」と同作のDVDコメンタリーで回想していた。サントラCDに収録されている「HOME」は、M11に近いバックトラックにクラダップのボーカルを乗せた別バージョン。 ◇ジョシュのギターの話サムが弾いているアコースティックギターはジョシュの遺品であるエピフォン製のアコギ、DR-100(色はビンテージサンバースト)。ボディには王冠のマークが付いているが、カッティングシートを使った手製のもの。自分のギターに王様の印を貼りつけていたジョシュの意図は劇中では語られることがないが、ジョシュという若者の一面を覗く手がかりのひとつかも知れない。ちなみに映画後半に楽器屋のデルがサムに「あの古いエピフォンはどうした?(Thought you played that old Epiphone.)」と訊ねているのはこのDR-100のこと。(字幕では「エレキギターは(やめたのか)?」となっているが意訳でありエレキの話はしていない) M15:REAL FRIENDS Josh versionWritten by Simon Steadman & Charlton PettusPerformed by Ben limpicProduced by SolidStateCourtesy of Nakatomi Plaza Publishing/Margerine Musicクエンティンに「ほかの曲もあるでしょう?」と問われたサムが、ジョシュのデモ音源を漁るように聴き込むきっかけになる曲。ジョシュの歌声を担当したベン・リンピックのフォーキーな歌唱に味わいがあるのだが、残念ながらこのバージョンもサントラCD未収録。明るい曲調ながらもブラックな諧謔に満ちた歌詞で、ユーモアと不穏さが共存しているのがいい。 M16:HOME sessionWritten by Simon Steadman & Charlton PettusPerformed by Billy Crudup and Anton YelchinProduced by SolidStateCourtesy of Nakatomi Plaza Publishing/Margerine Musicサムが歌った「Home」に魅せられたクエンティンが、サムのヨットに押しかけて初めてセッションをするシーンでのバージョン。「派手じゃなくシンプルにコーラスを入れるべき」と主張するクエンティンがさらりと重ねてみせるハーモニーはサムならずともグッとくる。まさにサムが「誰かと演奏する喜び」に目覚めた瞬間なのだろう。このシーン一度きりしか聴けないのがもったいない。 M17:BE BY YOUWritten by Minna Biggs & Drava MillvojevicPerformed by Honkey Tonk StepChildProduced by Brad Heinrichsサムとクエンティンが一緒に組んでオープンマイクに出場した夜に、先に演奏していた夫婦風デュオの曲。演奏はウッドベースとバイオリン。コンビを組んでいるのはオクラホマシティのカントリーデュオ、ホンキー・トンク・ステップチャイルド。“ケイシー&ミナ”(Casey & Minna)という別名義でも活動中。 M18:REAL FRIENDSWritten by Simon Steadman & Charlton PettusPerformed by Billy Crudup, Anton and Ryan DeanProduced by SolidStateCourtesy of Nakatomi Plaza Publishing/Margerine Musicサムとクエンティンが初めて一緒にステージに立ったシーンの楽曲。クエンティンの仕込みでドラムのエイケンも途中から参加。メインボーカルはサム(クラダップ)で、コーラスはクエンティン(イェルチン)。エイケン役のライアン・ディーンはイェルチンのバンド「The Hammerheads」にも参加していた本職のミュージシャンで、9歳でアメリカ国内のヨーヨーチャンピオンになったというヘンな経歴の持ち主。サントラCDに収録されているバージョンは、イェルチンが弾くエレキギターが大きく異なっており、よりスタジオ録音風に仕上がっている。 ◇ラダレス(Rudderless)の楽曲について劇中で結成されるバンド“ラダレス”の演奏は、基本的にはメンバーを演じた出演者4人が実際に楽器を演奏し、歌っている。プロデュースは楽曲のほとんどを作詞作曲したサイモン・ステッドマンとチャールトン・ペッタスのコンビ「ソリッドステート」。当初メイシーは役者たちに実際にライブ演奏させながら撮影しようと考えていたが、ステッドマンとペッタスが強硬に反対した。「前にも経験があるが、絶対に先にレコーディングしてあて振りをするべき、例えローリング・ストーンズをキャスティングできたとしてもライブ撮影はやめた方がいい」とメイシーを説得したという。演奏の間違いやアドリブ風の部分も事前にスタジオで録音されており、スカイウォーカーサウンドの敏腕音響スタッフがライブの演奏に聞こえるように、ギターのスクラッチノイズなどを足しながら最終ミックスを行った。 M19:DEVIL EYESWritten and Performed by Gary Michael Schultz and Brad HeinrichsProduced by Brad Heinrichs劇中で姿が映らないが、サムとクエンティンが「Real Friends」を披露した後にステージに立ったミュージシャンが演奏しているブルース曲。クレジットによるとパフォーマンスしているのは本作の共同プロデューサーで映画監督でもあるゲイリー・マイケル・シュルツと、本作の脚本家コンビが監督したインディーズ映画『ランニング・マン』(原題The Jogger/2013・米、日本未公開)で音楽を担当していたブラッド・ハインリクス。ハインリクスはトリルの店に出演したミュージシャン全般のプロデュースも担当している。 M20:OVER YOUR SHOULDERWritten by Finian Greenall (FINK)Performed by RudderlessProduced by SolidStateCourtesy of Tenyor Music (BMI)「天使と悪魔に挟まれている」と歌う出だしから如実に表れているように、作曲者であるジョシュの引き裂かれた内面を象徴している曲。ラダレスが演奏する曲では例外的にソリッドステートの2人ではなくイギリスのシンガーソングライターFINKのペンによるもの。メインボーカルはクエンティン(イェルチン)で、サムはアコギではなくエレキギター(クエンティン所有のメーカー不明のレスポール)を弾いている。映画では、この曲からベーシストのウィリー(ベン・クウェラー https://benkweller.com/)が参加し、メロディアスなベースとコーラスで大活躍する。本職がシンガーソングライター/ギタリストであるクウェラーは、脚本を書いたケイシー・トゥウェンターとジェフ・ロビンソンのコンビから早い段階でアプローチを受け、メイシーが企画に関わる前から本作への参加を快諾していた。一時はキース・キャラダインがサム役で主演、クウェラーがクエンティンを演じる案もあったという。劇中ではジョシュが歌うバージョンが出てこないので、ベン・リンピックの声で録音されたバージョンは存在しない可能性が高い。 M21:STAY WITH YOUWritten by Simon Steadman & Charlton PettusPerformed by RudderlessProduced by SolidStateCourtesy of Nakatomi Plaza Publishing/Margerine Musicラダレスの曲では唯一、サムもクエンティンもアコギで演奏する楽曲。メインボーカルがクエンティン(イェルチン)、コーラスのメインはウィリー(クウェラー)だが、2回目のAメロのみ2人の役割が入れ替わっているように聴こえる。 M22:GIRLS THOUGHTSWritten by Fancois RousseauPerformed by CircCourtesy of Extreme Musicバンド名“ラダレス”の名義で初ライブを成功させた後に、トリルの店でかかっているクラブミュージック。劇中では目立たない曲だが、奥手すぎて女の子に声をかけられないクエンティンの戸惑いが曲名とシンクロしているのが可笑しい。 M23:HOLD ON Josh and Kate versionWritten by Simon Steadman & Charlton PettusPerformed by Ben Limpic and Selena GomezProduced by SolidStateCourtesy of Nakatomi Plaza Publishing/Margerine Music仕事中のサムがウォークマンで聴いているジョシュのデモ音源。ジョシュと恋人だったケイト(セレーナ・ゴメス https://www.selenagomez.com/)のデュエットで、ベン・リンピックとセレーナ・ゴメスが歌っている。ただしサントラCDに収録されているのは、リンピックではなくウィリー役のベン・クゥエラーがジョシュのパートを受け持った別バージョン。ドラムとしてエイケン役のライアン・ディーンが、キーボードとコーラスでウィリアム・H・メイシーが参加し、メイシーが監督・出演したミュージックビデオ(https://youtu.be/labx-Bn5GWA)も制作された。またネット上には微妙に歌詞が異なる初期バージョンと思しき音源も出回っていて、歌う前にセレーナ・ゴメスとベン・クウェラーのふざけたやり取りが聴けるのが微笑ましい。 M24:(曲名不明)デル(ローレンス・フィッシュバーン)が経営する楽器屋で、デルとサムが会話しているバックに1人でギターを試し引きしている客がいる。IMDBでキャストのリストを見る限り、ザッカリー・ターナーという俳優ではないかと推察されるが、実際に撮影現場で演奏していたのか後にオーバーダビングされた音なのかは不明。 M25:BEAUTIFUL MESS (インストゥルメンタル)Written by Simon Steadman & Charlton PettusPerformed by QuentinProduced by SolidStateCourtesy of Nakatomi Plaza Publishing/Margerine Musicクエンティンが自宅で宅録しているデモ曲。クエンティンはバイオリンを演奏しているが、演じるアントン・イェルチンはバイオリンが弾けないので、音源に合わせてフリをしている。しかしクエンティンは一時はホームレス同然の生活を送っていたりバイオリンの素養があったりと、生い立ちに謎が多い。 M26 :LA POMME DE LAMO(推測)Written by Jim BlakeCourtesy of Extreme Music音楽クレジットから推察するに、サムとクエンティンがショッピングモールにやってきたシーンでモール側が流しているBGMと思われる。インディーズレーベルのコンピレーションCDに収録されていた曲らしいが、入手が難しく確認はできなかった。映画のクレジットでは「LA POMME DE LAMO」と表記されているが、誤記であり、「LA POMME DE L’AMORE(愛の林檎)」が正式タイトルだと思われる。ちなみにショッピングモールのシーンが撮影されたのはオクラホマシティ郊外にあるQuail Springs Mall(住所:2501 W Memorial Road, Oklahoma City)。 M27 :SUNRISE(推測)Written by Peter AxelradPerformed by DJ AXELCourtesy of Holden Records Inc.おそらくショッピングモールのアパレルショップでかかっているクラブ風BGMと推測されるのだが、DJ AXELの「SUNRISE」をネット上で聴いてみたところ、どうも同じ曲のようには聞こえない。別バージョンなのか、それともミックスのせいで違って聞こえるのか、そもそも別の曲ではないのか、情報が少なくてよくわからない。 M28:WHEELS ON THE BUSTraditionalPerformed by RudderlessArrangement by Charlton Pettus & Simon SteadmanProduced by SolidStateサムによる「クエンティンに彼女を作ってやろう」作戦のために、美人の客のリクエストに応えて演奏した童謡のカバー。まんまとクエンティンの彼女になるリジーを演じたゾーイ・グラハムはリチャード・リンクレーター監督作『6才のぼくが、大人になるまで』でもヒロインを演じていた。メインボーカルはサム(クラダップ)、部分的にウィリー(クウェラー)。サントラCDで聴くと、店主トリル(メイシー)の掛け声「Drain your glass!!(グラスを飲み干せ!)」が入っていない。サム、クエンティンともにエレキギターを演奏している。 M29 :(曲名不明)Written and produced by Eef Barzleyケイトから改めてジョシュの事件の真相を突き付けられたサムの苦悩を反映したような曲で、ライブ後の打ち上げ的なホームパーティのシーンで流れるBGM。序盤の葬式のシーンのBGMの別バージョンであり、編成はピアノ、エレキギター、アコギ、チェロ、ドラム。前述の通り、イーフ・バーズレイが本作のために手がけたスコアの中で、唯一暗い印象を持った曲だ。しかしこのパーティではクエンティンもエイケンもガールフレンドを膝の上に載せているのだが、アメリカではカップルの標準的なポジションなのだろうか。サントラCDには未収録。 M30 :(曲名不明)Written and produced by Eef Barzleyジョシュの誕生日に墓参に来たサムと元妻のエミリーが墓を掃除するときのBGM。短いギター(もしくはウクレレ)の曲で、サントラCDには未収録。 M31:ELLA ARRESTOWritten by Daniel Guzman Loyzaga & Osnel Odit BavastroArranged by Loyzaga & BavastroCourtesy of Extreme Musicサムがペンキ塗りの仕事を辞めるシーンで、ラテン系の仕事仲間カルロスが聴いていたサルサ。クレジット上ではパフォーマーの記載がなく、詳細不明。 M32:A DAY ON THE WATERWritten and produced by Eef BarzleyM06とほぼ同じ曲で、コーラス等が追加されている。ラダレスのバンドメンバーとガールフレンドたちがヨットクルーズに出るシーンのBGM。 M33:(曲名不明)Performed by Chelsey Copeヨットのシーンでトリー役のチェルシー・コープがギターで爪弾いている曲。曲というよりもその場でのアドリブか。 M34:DON'T YOU WORRYWritten by Ben KwellerPerformed by Willie and Friends演者の名義は「ウィリー&フレンズ」となっているが、ヨットの上でウィリーとトリーが2人でハモっている小曲。作曲はウィリー役のベン・クウェラーで、クウェラーはウクレレを弾いている。(※ちなみにトリーは最初エイケン(ドラム)のガールフレンドとして登場するのに、ホームパーティのシーン辺りからウィリーに鞍替えしており、エイケンにはまた別の恋人(リジーの職場仲間のエイプリル)ができている。表立っては語られないが、水面下ではいかにもバンドマンらしい恋愛劇がちゃっかりと繰り広げられていたようである) M35:SOFTLY (LIKE SWINE)(推測)Written by Holter & StandalCourtesy of Extreme Musicサムがデルから「なぜフェスに出たくないのか?」と質問される時に楽器店で流れているBGM。小さい音量なのでよくわからないが、フリージャズ風味。これもクレジットからの推測であり、曲の正体がつかめていないので間違っていたらごめんなさい。 M36:BEAUTIFUL MESSWritten by Simon Steadman & Charlton PettusPerformed by RudderlessProduced by SolidStateCourtesy of Nakatomi Plaza Publish ing/Margerine Music劇中で唯一、ジョシュではなくクエンティンが作曲した楽曲。ジョシュの曲がどれもアコギで作ったように聞こえるのと対照的に、エレキギターのリフが曲の軸になっている。歌詞の多幸感や弾けるようなノリのよさも他のラダレスの曲とは一線を画しており、ソリッドステートの2人の職人技が効いている。クエンティンとサムはどちらもエレキギターを弾いている。 M37 :UN RATICOWritten by Fonesca & NinoCourtesy of Extreme Musicフェス会場のBGMとして流れているラテン曲。同じくサルサ調の「ELLA ARRESTO」などと権利を持っているレーベルが同じなので、まとめて安く使えた音源なのかも知れない。『君が生きた証』のような低予算映画だと、有名曲は使用料がバカにならない。 M38: THE GIG IS OFFWritten and produced by Eef Barzleyケイト=アンの告発でフェス出演を取りやめるシーンで流れるBGM。イーフ・バーズレイが演奏していると思しきレイドバックしたウクレレにペダルスティールが絡む。サントラCG収録のバージョンは、なぜか唐突に終わる。 M39:THE WASHINGTON POSTWritten by John Philip SousaPerformed by Boulevard Brass Quintetヨットレースでブラスバンドが演奏している行進曲。誰もがどこかで耳にしたことがある有名曲その1。 M40: STARS AND STRIPES FOREVERWritten by John Philip SousaPerformed by Boulevard Brass Quintetヨットレースでブラスバンドが演奏している行進曲。誰もがどこかで耳にしたことがある有名曲その2。 M41:1812年序曲(1812 OVERTURE)Written by TchaikovskyPerformed by Charlton Pettusチャイコフスキーが1880年に作曲したオーケストラ用の序曲。1812という年号はナポレオンのロシア遠征の年を示しているらしい。サムがヨットの舳先にギターアンプを固定して、ヨットレースをぶち壊すべく掻き鳴らすエレキギターの演奏はこの序曲のアレンジ。実際に弾いているのはビリー・クラダップではなく、劇中曲の作詞作曲とプロデュースを担当したソリッドステートの1人、チャールトン・ペッタス。 M42:(曲名不明)サムが銃乱射事件の現場を訪れ、慰霊碑の前で崩れ落ちるシーンのBGM。アコギ、コーラス、スライドギターなどを重ねながら「Sing Along」のコード進行を繰り返しており、ジョシュのことを想うサムの心情と繋がっている。クラダップのエモーショナルな演技も素晴らしいが、感傷をセンチメンタルに煽り立てるのではなく、優しく包み込むような曲をのせたイーフ・バーズレイ&メイシーにも拍手。 M43:ALREADY THEREWritten and Performed by George ByrneCourtesy of Extreme Musicクエンティンがバイトをしているドーナツ店「Buck's Space Age Donuts」で流れているBGM。オーストラリア出身、LA在住のミュージシャン、ジョージ・バーンの曲。内省的なシンガーソングライター然とした曲調はクエンティンの趣味なのかも知れない。これも権利元がExtreme Music。また、劇中では「Buck's Space Age Donuts」のスタッフTシャツを着る女性ファンたちが登場する。ぜひ販売して欲しいアイテム。 M44:SING ALONGWritten by Simon Steadman & Charlton PettusPerformed by Billy CrudupProduced by SolidStateCourtesy of Nakatomi Plaza Publishing/Margerine Music映画のラストシーンを飾る、最重要曲。ジョシュの未完成曲(M02)に、サムがサビのメロディと追加の歌詞をつけて完成させたもの。基本的にはサムの弾き語りだが、後半からはエレキギター、ベース、ドラム、キーボード、ストリングが加わる。曲と物語があまりにも密接に繋がっているので、ここで多くを語ることはしないが、歌声と表情の説得力だけでクライマックスを成立させてしまったクラダップの演技+演奏が本当に素晴らしい。サムが弾くギターは、デルの店で購入した中古のアコギに代わっている。※ネタバレ注意このシーンで、客が泣いている姿をインサートした演出を、お涙頂戴の誘導だと批判する意見がある。しかし、実は客席で涙ぐんでいるのは、サムの仕事仲間だったクイック(Joey Bicicchi)と店員の女性(Cacky Poarch)だけであり、どちらもサムのことをずっと見ていた人物であることは指摘しておきたい。一方で店長のトリル(メイシー)が終始厳しい表情を崩さない描写も、この複雑なテーマを扱った作品が安易な結論に走っていない証拠だろう。客席でクイックと座っている黒髪の女性は、ラダレスのファンだという妹かも知れないし、テーブルの上で手を繋いでいるのでガールフレンドの可能性もある) M45:ALWAYS GOLDWritten by Benjamin CooperPerformed by Radical FacePublished by Penny Farthing Music obo Roy Berry Works At Planet RadioCourtesy of Bear Machine LLCアメリカのシンガーソングライター、ベン・クーパーがソロユニット「ラジカル・フェイス」(http://www.radicalface.com/)名義で発表した楽曲。大切な誰かとの絆と別れを歌った詞もエンドクレジットの余韻にピタリとハマり、作品のエンディングテーマ的な役割を果たしている。 M46:OVER YOUR SHOULDERエンドクレジットの2曲目はラダレスの曲のリプライズ。「僕を見張って、見守っていて」という詞が、2度目にはまた違った感慨を持って響いてくる。 M47:SAM SPIRALSエンドクレジットの最後の曲は、イーフ・バーズレイのスコアからM04を再び。微妙にアレンジが違う別バージョンの可能性あり。この曲だけでなく、『君が生きた証』の曲は、映画とサントラCDでアレンジやミックスが違っていたり、劇中ではジョシュ(ベン・リンピック)が歌っているデモバージョンがほぼ収録されていなかったりするので、いつか「完全版サントラCD」が発売されて欲しい。 以下、余談。 ◇映画のロケ地・本作のロケは、脚本を執筆したケイシー・トゥウェンターとジェフ・ロビソンのホームタウンであるオクラホマ州オクラホマシティと、その北部にあるガスリーという街で行われた。サムがヨット暮らしをしているヘフナー湖も、オクラホマシティの北西に実際にある湖で、撮影に使われたヨットハーバーも実在する。・劇中でオーナー役をウィリアム・H・メイシーが演じていたライブバー「トリル・タヴァーン」はガスリーという町のダウンタウンの空き物件に作られた撮影用のセット(住所は202 W Harrison Ave, Guthrie, OK 73044)。・しかし本作の公開後に、ガスリーで“Trill Tavern”という名前のライブスペースとしてオープン。ネットで写真を検索すると天井やレンガの壁や映画と同じに見えるので、残されていたロケ用のセットを再利用した可能性が高い。ただ、2016年以降、営業している情報がなく、Twitterアカウントも怪しげなサングラスのセールス会社に乗っ取られてしまった模様。・ローレンス・フィッシュバーン演じるデルの楽器店も、トリルの店のロケ地から歩いてすぐの場所にある(住所は100-198 N 2nd St, Guthrie, OK 73044)。ただし楽器店なのは映画だけの話で、実際には中古車ディーラー。デルがキャンピングカーの運転に四苦八苦した路地も、ロケ地の建物の真裏にある。・サムが働いていた広告代理店は、オクラホマシティにあるFunnel Design Groupという事務所の外観を使っている。所在地はオクラホマシティ(17 NW 6th St、Oklahoma City, OK 73102) ◇ジョシュとクエンティンが貼っていたポスタージョシュの実家の部屋と、クエンティンの家のガレージに貼ってあったポスターは、ニューヨーク州シラキュースで毎年行われているイベント「The Great New York State Fair」の一環で、2006年9月1日にウィーン、フレイミング・リップス、ソニックユース、ザ・マジック・ナンバーズが出演したライブイベントの宣伝ポスター。(ちなみに2011年のNew York State Fairにはケイト役のセレーナ・ゴメスが出演している)。目を止めたサムに、クエンティンが「リップス好き?」と訊くシーンがあるが、リップスとはフレイミング・リップスのこと。リップスと名乗るバンドはベルリンやブルックリン、東京にも存在しているようだが本件との関連はない。 ◇ラダレスのメンバーが弾く楽器の話・本作に登場するギターはギブソン系が多く、クエンティンに至っては完全にギブソン派だと言っていい。クエンティンが憧れる緑のエレキギターは、劇中のセリフによると「1978年製のレスポール、ローズウッドのソリッドボディ、ピックアップはゴールドプレートのハムバッカーで、指板に埋まっているインレイはパール製」とのこと。・クエンティン所有のサンバーストのアコースティックギターもギブソン製。ロゴが現在とは違う古いもので、ヘッドに「ONLY A GIBSON IS GOOD ENOUGH」と書かれたバナーが入っている。このタイプは第二次大戦中に男性が戦地に行って人手不足となり、代わりにミシガン州カラマズーにあったギブソンのギター工場で働いた女性たちによって作られたモデル。1942~1945年の限られた期間にしか生産されていない珍しいものなので、もしかするとクエンティンが憧れる緑のレスポールよりもはるかに高価なのではないか(ただし1995年に発売された復刻版の可能性もある)。戦時中にミシガン州カラマズーにあったギブソン工場で働いた女性たちの実話については「Kalamazoo Gals」という書籍が2013年に出版されている(http://kalamazoogals.com/)。・ラダレスのベース、ウィリー(ベン・クウェラー)が使っているのもギブソン社製のSGベース。本来ベーシストではないからか、指引きではなくピック弾き。・クエンティンが「Real Friends」などで弾いている白いエレキギターはエピフォン製。「Real Friends」のシーンで判別できたエフェクター類は、ERNIEBALLのボリュームペダル「VP JUNIOR 250K」、IBANEZの「STEREO CHORUS CS9」、BOSSの「Digital Delay DD-3」。下段の3つはよくわからないのだが、スチール製のエフェクターボードはペダルトレイン社の「PEDALTRAIN-2」。・リハーサルやラダレスのステージでサムが使っているエレキギターは黒のレスポールタイプだが、ロゴが判読できずメーカーがわからない。これはクエンティンのガレージに置いてあったクエンティンの私物であり、サムはエレキが必要な時だけ借りて使っている模様。ヘッドのロゴはハートマークをあしらったちょっと気恥ずかしいデザイン。・サムがヨットレースをぶち壊すシーンで弾いているのはグレッチの廉価版シリーズ、エレクトロマチックのPro Jet with Bigsby。劇中でのこのギターの由来は不明。もともとサムが持っていて、ヨットの中にずっと置いていたのだろうか。キャンピングカーを動かす賭けに勝ったことでデルからせしめたのかも知れない。・エピフォンのギターを失ったサムがラストシーンで弾いているアコースティックギターはデルの店で入手した中古。「X」に似たロゴマーク。このギターも含めて、どうもサムは黒いギターが好きなようである。 ◇「Rudderless」という曲のことエヴァン・ダンド率いるオルタナロックバンド、レモンヘッズが1992年に「Rudderless」という曲をリリースしている。劇中で言及されることはないが、レモンヘッズはアメリカのインディロックシーンでは重要な存在で、クエンティンが聴いていないはずがない。またジャンルや歌詞が映画の世界観と通じるものがあるので、映画のタイトルに影響は与えている可能性は高い。ちなみにエヴァン・ダンドとウィリー役のベン・クウェラーは一緒にツアーを回るなど以前から交流がある。■

-

COLUMN/コラム2019.05.26

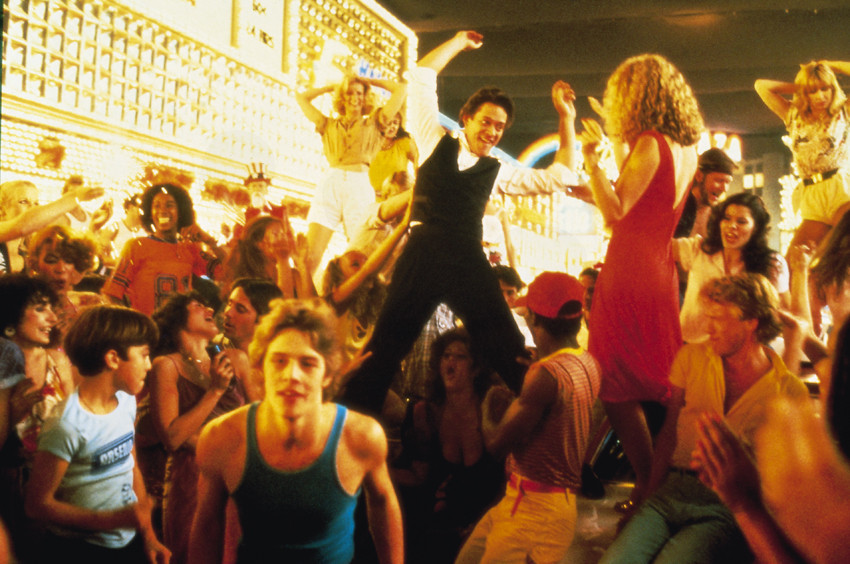

巨匠コッポラの“救い”から“地獄”への道程 『ワン・フロム・ザ・ハート』

1939年生まれのフランシス・フォード・コッポラは、UCLAに学んだ後、60年代に“B級映画の帝王”ロジャー・コーマンの下で、低予算映画の監督としてキャリアをスタートさせた。その頃のコッポラは、時に才能の片鱗は見せながらも、ヒット作もなく、数多いる若手監督、若手脚本家の1人に過ぎなかった。 そして70年代、三十路を迎えた頃から、「コッポラの時代」が始まった。フランクリン・J・シャフナー監督、ジョージ・C・スコット主演の『パットン大戦車軍団』(70)の脚本で、初めてアカデミー賞を受賞。それと前後して、イタリア系マフィアのファミリーを描く、『ゴッドファーザー』(72)の監督に抜擢された。 『ゴッドファーザー』は、コッポラの提案で起用に至った、主演のマーロン・ブランドの名演などもあって大評判となり、当時の興行記録を塗り替える興行成績を残した。アカデミー賞では、作品賞、主演男優賞、脚色賞を受賞。原作者と共同で脚本も担当したコッポラは、早くも2個目のオスカーを手にした。 盟友のジョージ・ルーカスが監督する。『アメリカン・グラフィティ』(73)でプロデューサーを務め、“大ヒット”の成果を得た後、コッポラは74年に、『カンバセーション…盗聴…』『ゴッドファーザー PARTⅡ』という2本の作品の製作・監督・脚本を手掛けた。前者では、「カンヌ映画祭」の当時の最高賞である“グランプリ”を獲得。後者は1作目の興収には及ばなかったものの、批評的にはより高い評価を得て、アカデミー賞では6部門を受賞。コッポラの元には、作品賞、監督賞、脚色賞と、3個のオスカーが渡った。 正に向かうところ敵なしの勢いだったコッポラが、次なる作品として取り組んだのが、あの『地獄の黙示録』(79)である。原案は、ジョン・コンラッドの小説「闇の奥」(1902)だが、舞台をベトナム戦争に移して、アメリカの侵略を批判的に描くという、当時としては野心的な試みであった。 しかしロケ地のフィリピンで、ハリケーンによりセットが打ち壊されたのをはじめ、様々なトラブルに襲われたことによって、スケジュールが大幅に遅延。76年3月にクランクインして、当初17週を予定していた撮影期間が、何とほぼ1年間オーバー。67週も掛かってしまった。 編集も、コッポラの完璧主義などにより、2年余りの歳月が掛けられた。そのため、同じベトナム戦争を題材にした、マイケル・チミノ監督の『ディア・ハンター』(78)が、製作が始まったのは『地獄の…』の後だったにも拘らず、先に完成してしまった。 公開された『ディア…』は、絶賛を集め、79年4月に開催されたアカデミー賞で、作品賞をはじめ5部門を受賞した。そしてその際には、監督賞のプレゼンターとして、未だ完成していなかった、『地獄の…』の監督であるコッポラが登場。チミノ監督にオスカーを贈呈するという、皮肉な巡り合わせとなった。 映画の完成が遅れれば遅れるほど、嵩むのが、製作費である。当初の予算は1,200万ドル、当時の日本円にして約35億円だったが、最終的には3,100万ドル=約90億円まで膨らむこととなった。 コッポラは『地獄の…』のあまりにも難産ぶりに、“大失敗”そして“財政破綻”を覚悟するようになった。そして、次のような考えかたをするようになっていった。 「…甚大な大失敗の次に作る作品は、急いで手早くまとめよう。手堅く、成功が保証された、エンターテインメント色が強く、一般の人々の興味を引くものにしよう…」と。 具体的に思い浮かんだのが、ミュージカル・ロマンス。これが本作『ワン・フロム・ザ・ハート』のプロジェクトへと繋がっていく。 そしてコッポラは、いつしかそのプロジェクトが、やがて振りかかってくる筈の『地獄の…』の負債という、避けられぬ災厄から自分を救ってくれるに違いないという思い込みに捉われるようになる。後にコッポラはその時のことを、次のように述懐している。 「間違いなく私は狂っていたのである」 ここで、諸々の結果から先に記そう。『地獄の…』は、79年の「カンヌ映画祭」に未完成のまま出品され、コッポラに2度目の最高賞=パルム・ドールをもたらした。そしてその年の8月に公開されると、大方の予想を裏切って、最終的には莫大な製作費の回収に至ったのである。 コッポラに真の“地獄”をもたらしたのは、彼が“救い”になると考えた、『ワン・フロム・ザ・ハート』の方であった。 80年3月にクランクインし、81年の暮れに完成。82年2月にアメリカ公開に至った『ワン・フロム・ザ・ハート』の舞台は、現代のラスベガス。7月4日の独立記念日を翌日に控え、街は観光客でごった返している。 物語の主人公は、旅行会社に勤めるフラニー(演;テリー・ガー)と、郊外の小さな自動車解体工場を友人と共同で経営するハンク(演;フレデリック・フォレスト)の、もう若くはないカップル。同棲生活が5年目を迎えた2人は、倦怠期へと突入。お互いの想いがすれ違ったことから、大喧嘩となった。 そんなタイミングで、フラニーは伊達男のレイ(演;ラウル・ジュリア)と、ハンクは美しい踊り子のライラ(演;ナスターシャ・キンスキー)と出会う。そして共に、熱い一夜を過ごし、己のパートナーを裏切ってしまう。 先に我に返ったのは、ハンクの方だった。何とかフラニーを捜し出すが、その時彼女は、レイと旅に出ようとしていた。 果して2人の仲は、元の鞘に収まるのか…。 男心はトム・ウェイツ、女心はクリスタル・ゲイルという2人のシンガーのヴォーカルによって説明されながら、こうしたシンプルなストーリーが展開する。登場人物が歌って踊るのが一般的なミュージカルだとすれば、本作は“かげ歌ミュージカル”とでも言うべきか。 当初予定していた通り、低予算の軽いミュージカル・ロマンスとして仕上げれば、何も問題はなかった筈である。ではなぜ本作は、コッポラに大きな災厄をもたらしてしまったのだろうか? 間違いの第一歩は、前作『地獄の…』で、ロケ撮影の様々なトラブルを経験したことから、本作を完全にスタジオ内で撮ろうと考えたことだった。そこでコッポラは、撮影開始直前の1980年初頭に、670万ドル=約19億円を投じて、ハリウッドのスタジオを買収した。 4万4,000平方メートルの敷地内に、ステージが9つ。このステージにどんなセットを組んだかは、日本公開時に劇場で販売されたプログラムから引用する。 「ドラマの舞台になるラスベガスの街は、はじめにビデオカメラで撮影され、それをもとに、コッポラをオーナーとするゾエトロープ撮影所内に作られたセットで鮮やかに復元されている。建物も道路も樹木も、そして郊外の砂漠さえ復元されているのだが、この砂漠に女体の曲線を求めるあまり、本物の女性を砂に求めて撮影したというのだから、巨人コッポラの面目躍如である」 9つのステージに、巨大なラスベガスの街を作り上げたわけだが、よくよく考えてみれば、ハリケーンが襲ってくる、フィリピンの密林とは違う。実際のラスベガスに、ロケに行けば済む話なのである…。 何はともあれ、こうしたセットを舞台に、コッポラがどのような製作方法を取ろうとしたかを、ざっと紹介しよう。 まずは“エレクトリック・ストーリーボード”と称する、シナリオのビデオ映像化を行う。具体的には、全ショットを1枚ずつ、合計で数百枚の絵コンテを作成し、舞台となるラスベガスの実景スチール写真と合わせて、ビデオで撮影・編集を行う。 ここに効果音と全セリフを入れた、ラジオドラマのようなサウンド・テープをダビング。“エレクトリック・ストーリーボード”が出来上がる。 このビデオに収められたコンテに合わせて、俳優たちはアテレコの要領でリハーサルを行い、大体の動きを決めていく。 そして本番。ラスベガスのセットの中で、俳優たちはあらかじめ決められた通りの動きをし、これをフィルムで撮影する。同時に同じ映像をビデオで収録する。 コッポラは現場には姿を見せず、トラックを改造したビデオ調整室、通称“ウォー・ルーム=戦争部屋”に居て、TVモニターと睨めっこ。本番が終わると、次々とビデオ編集を行っていく。そしてフィルムの現像が上がったら、ビデオ編集したものを基に、ネガ編集を行っていくという算段であった…。 しかし実際は、実用段階になっていない新技術をそのまま使おうとしたことから、失敗続きになってしまった。ラスベガスを再現したセットに掛かった巨費と合わせて、コッポラ監督作品の製作費は、又もや嵩んでいった。 当初1,200万ドル=約35億円の予算だったのが、2,700万ドル=約78億円にまで跳ね上がった。ある意味『地獄の…』の二の舞であったが、前作と違ったのは、『ワン・フロム・ザ・ハート』は、劇場にまったくお客を呼ぶことが出来ず、コッポラはそのまま“破産”に至ってしまったことだ。 本作の劇場用プログラムには、次のような一節が書かれている。 「ゾエトロープ・スタジオある限り、映像魔術師フランシス・コッポラの活躍は続く。 逆もまた、真なり」 しかしゾエトロープ・スタジオは、本作によって瓦解。コッポラはこの後暫し、“雇われ仕事”で莫大な借金の返済に追われることとなったのである。■

-

COLUMN/コラム2019.05.24

「サンダンス」からレッドフォードへの贈り物 『オール・イズ・ロスト ~最後の手紙~』

ロバート・レッドフォード、82歳。日本では今年7月公開となる、『さらば愛しきアウトロー』を以て、俳優業から引退することを、昨夏明らかにしている。更に今年1月、彼はもう一つの“引退”を発表した。 「第35回サンダンス・フィルム・フェスティバル」開幕に先駆けて行われた記者会見で、同映画祭の“顔”から退くことを宣言したのである。「僕は34年間ずっとこの開幕スピーチをやってきたけれど、新しい方向に進む時が来た」「…サンダンス映画祭はもう僕の説明が必要ないくらいに育っている…」 アメリカン・ニューシネマの代表的な一作『明日に向って撃て!』(1969)でサンダンス・キッドを演じたことから、一躍スターの座を手に入れた、レッドフォード。この映画の出演料でユタ州に居を構え、1978年には同州のスキーリゾート地“パークシティ”で、映画祭をスタートさせた。当初は「ユタ・US映画祭」という名で、クラシック作品の回顧展がメインだったという。 81年に映画人の養成、インディペンデント映画の製作・上映の支援を目的とした非営利機関として、自らの当たり役の名を冠した、「サンダンス・インスティチュート」を設立。85年からは映画祭の名も、「サンダンス・フィルム・フェスティバル」となり、“インディペンデント映画”とその作り手の発掘を軸とした映画祭へと、変貌を遂げていく。 そして「サンダンス」は、開始して日も浅い内に、コーエン兄弟の『ブラッド・シンプル』(84)、スティーブン・ソダーバーグの『セックスと嘘とビデオテープ』(89)といった、後の著名監督のデビュー作を高く評価し、世に送り出す役割を果たした。スタート以来30余年の間には、ジム・ジャームッシュ、クエンティン・タランティーノ、ロバート・ロドリゲス、ソフィア・コッポラ、ポール・トーマス・アンダーソン、ダーレン・アロノフスキー、リチャード・リンクレーター、ブライアン・シンガー、トム・マッカーシー、ライアン・クーグラー、デミアン・チャゼル等々、「サンダンス」きっかけでブレイクに至った映画作家は、枚挙に暇がない。 今では毎年1月の開催時期になると、プロデューサーから評論家まで、アメリカ中の映画関係者がこぞって、「サンダンス」詣を行う。次世代をリードする、若き“才能”との出会いを求めて。 そうした「サンダンス」の栄光の歴史と、その立役者であるレッドフォードのフィルモグラフィーを見比べると、妙なことに気付く。レッドフォード自ら言及するところによると、「皮肉なことにサンダンスを創設し、長年主催してきたが、そこでサポートしたフィルムメーカーは誰一人、私のことを起用しなかった」 「サンダンス」の押しも押されぬ“顔”であり、数多の映画人たちの恩人である、レッドフォード。しかし、「サンダンス」出身のフィルムメーカーから出演依頼が届くことはなかったというのだ。 これには、幾つかの理由が思い浮かぶ。まずレッドフォードは、新人監督が演出するには、「荷が重い」と思わせるほどの“スーパースター”であったこと。そしてまた、彼が“アカデミー賞監督賞”を手にしたことがあるほどの、一流の映画監督だったことも、若手がオファーを躊躇う原因になったのではないだろうか。 レッドフォード曰く、「彼らは誰一人、私に役をくれなかったんだ!J・Cがそうするまでは、誰一人としてね」 そう、たった1人、たった1人だけ例外がいた。その監督の名は、J・C・チャンダー。そして彼とレッドフォードがタッグを組んで作り上げたのが、2013年製作の本作『オール・イズ・ロスト ~最後の手紙~』なのである。 チャンダーが世に認められるきっかけとなった「サンダンス」上映作品は、監督デビュー作である、『マージン・コール』(11)。2007年の世界金融危機を題材にしたサスペンスであり、ケヴィン・スペイシー、ポール・ベタニー、ジェレミー・アイアンズ、デミ・ムーア、スタンリー・トゥッチといった、有名俳優たちが出演している。チャンダーは脚本も担当したこの作品で、見事“アカデミー賞脚本賞”にノミネートされた。 『マージン…』以前から、チャンダーがずっと撮りたいと思っていたのが、“海洋ドラマ”。子どもの頃からヨットでのセーリングに親しんでいたという彼が、『マージン…』の成功を機に、製作を実現した航海アドベンチャーが、『オール・イズ・ロスト』だった。そのストーリーを、紹介しよう。 ヨットでインド洋を単独航海中の老齢の男が、船室での睡眠中、水の音で目を覚ます。ヨットが、海上を漂う貨物用コンテナとぶつかって、船体に穴が空いてしまったのである。 応急措置を施して浸水を止めたが、このアクシデントで航法装置は故障。無線もパソコンも水浸しとなって使い物にならないため、「SOS」を発信することも出来ない。 やがて海上は暴風雨に襲われ、ヨットは致命的なダメージを受ける。もはや沈没を免れない状態となり、“男”は食料とサバイバルキットを持って、救命ボートへと移る。 六分儀と航海図を頼りに、何とか船の行き来が多い海上交通路に出ようとする“男”。しかし救命ボートも浸水が始まり、通り掛かった貨物船も彼の存在に気付かないなど、どんどん絶望的な状況へと追い込まれていく…。 この作品に登場するのは、レッドフォードが演じる、“Our Man=我らの男”と役名がクレジットされた、主人公1人だけ。この男がどんな名前でどんな背景を持っているのか、なぜ単独航海しているのかなどは一切説明されず、セリフもほとんどない。 公開当時本作は、「海の『ゼロ・グラビティ』」とも評された。思わぬアクシデントから、大自然の猛威と否応なく対峙することになった“男”が、強靭な意志と行動力で、何とか生き延びようとする様が描かれた、1時間46分なのである。 本作を撮影時には76歳だったレッドフォードだが、ほとんどスタントマンを使わずに演じ切ったという。もちろん、動きは往時と比べて、さすがに緩慢な感じが否めない。しかしそれがむしろ、セリフがほとんどないことと合わせて、リアルな迫力を生み出している。 チャンダーがこの作品の脚本を送って4日後には、レッドフォードから、「会いに来てほしい」という連絡があった。そして面会が実現して5分後には、「君がクレイジーな男ではないことを確認したかっただけだ。これを作ろう」と、出演を快諾したという。 「J・Cだから、この仕事を引き受けたんだ」「私は彼を気に入っている。彼は直感的で、ビジョンを持っている。私はそんな彼と、彼の表現力を信頼している」と語るレッドフォードは、撮影現場ではすべてチャンダーにお任せだった。そして、俳優としての能力を最大限に引き出してくれる監督と仕事することを、大いに楽しんだという。 一方チャンダーは、“名監督”であるレッドフォードに、「…僕が撮ったものを見てチェックしたくないですか?」と聞いたりもした。しかしレッドフォードは、撮影が終わって半年後にラフカットを見せるまでは、何も見なかったという。 こうして完成した『オール・イズ・ロスト』は期せずして、レッドフォードの俳優生活晩年の代表作となった。それはある意味、「サンダンス・フィルム・フェスティバル」が彼にもたらした、最大の恩恵であったと言えるかも知れない。 そして、彼が見込んだJ・C・チャンダー監督はその後、『アメリカン・ドリーマー 理想の代償』(2014)、『トリプル・フロンティア』(19/ Netflix)と、高い評価を受ける作品を世に放ち続けている。■ <参考文献> 「オール・イズ・ロスト~最後の手紙」劇場用プログラム発行日:2014年3月14日発行所:東宝(株)映像事業部発行権者:(株)ポニーキャニオン編集:(株)東宝ステラ Indie Tokyo[584]誰もが知っているようでいて知らないサンダンス映画祭のこと著者:小島ともみhttp://indietokyo.com/?p=7337 サンダンス映画祭開幕!ロバート・レッドフォードが映画祭の顔から引退を表明2019年1月28日 21:00取材・文/平井伊都子https://movie.walkerplus.com/news/article/177409/

-

COLUMN/コラム2019.05.23

映画史から忘れられた偉大な映画作家コーネル・ワイルドの素晴らしい戦争映画!

今回は『ビーチレッド戦記』。製作・監督・主演はコーネル・ワイルドです。ハリウッドのスターから映画作家になった、クリント・イーストウッドやメル・ギブソンたちの先駆けです。『ビーチレッド戦記』は、第二次世界大戦時の日本軍が占領している太平洋のとある島にコーネル・ワイルド率いるアメリカ海兵隊が上陸作戦をして、制圧するまでの話です。この非常にシンプルな構造の中でいろんな映画的実験が行われています。 製作費はものすごく安いので、俳優は20人くらい。上陸用舟艇も一艘しかないようです。でも、数千人の大軍勢に見える。軍の記録フィルムを巧みに混ぜて超大作に見せてるんです。これぞ編集のマジック。あまりに上手いのでアカデミー編集賞にノミネートされています。 海兵隊は日本軍が守る海岸に真正面から上陸します。腕がもげ、喉に穴が開く人体破壊描写は当時、画期的でした。ヘイズコード(ハリウッドの自主倫理規制)はこの映画の後、1968年に廃止されてやっと血みどろ描写が可能になるんですが、その前にワイルドがここまでやれたのはやはりインディペンデントだからでしょう。そして、この上陸シーンはもちろん、スピルバーグの『プライベート・ライアン』(98年)に先駆けています。なんと、31年も前に。 地獄の戦場で、兵士たちの頭には故郷の恋人や、家に残してきた妻や子どもとの思い出が浮かんでは消えます。『ビーチレッド戦記』は兵士一人一人の内面に入り込んで、脳裏に浮かぶ回想や幻想を次々とフラッシュバックさせます。その構成は、テレンス・マリック監督がやはり日本軍が守る太平洋の島に上陸する米軍を描いた『シン・レッド・ライン』(98年)にも31年先駆けています。 『シン・レッド・ライン』よりも『ビーチレッド戦記』がすごいのは、米兵だけでなく、敵である日本兵の内面にも入ることです。当時のハリウッド製戦争映画に登場する日本兵は喜怒哀楽もないエイリアン扱いでしたが、この映画の日本兵は、米兵と同じように妻や子どもを愛する善良な人々です。真珠湾攻撃を日米両方から描いた『トラ!トラ!トラ!』(70年)の3年前、イーストウッドの『父親たちの星条旗』と『硫黄島からの手紙』(06年)よりも39年も前ですから。 日本の描写も当時としては正確です。それは出演した日本人俳優が考証を手伝ったからだそうです。若き日の羽佐間道夫さんも出演していますよ。日米双方を、兵士ではなく人間として描くことで、彼らが殺し合う悲劇はせつなさを増します。ラストシーンの銃弾は必ずやあなたの胸を撃ち抜くことでしょう! コーネル・ワイルドは、監督作『裸のジャングル』(65年)がメル・ギブソン監督『アポカリプト』(06年)にパクられています。また、ワイルドの『最後の脱出』(70年)は、文明崩壊後の荒野でバイカーたちがヒャッハーするのを『ゾンビ』(78 年)よりも『マッドマックス』(79年)よりも早く描いた映画でもあります。この早すぎた天才コーネル・ワイルドをビデオ・ショップUFOでは引き続き紹介していきます!■ (談/町山智浩) MORE★INFO.●66年にコーネル・ワイルドが主宰する『セオドア・プロ』が、終戦間もない1945年に出版されたピーター・ボウマンの原作『BEACHRED』の製作を発表。●脚本にクレジットされているジェファーソン・パスカルはワイルドの変名。●タイトル・バックで歌われる主題歌はワイルドの作詞で、ヒロイン、ジュリー役のジーン・ウォーレス(当時のワイルドの妻)が歌っている。●フィリピンのルソン島やリンガエン海岸でロケされ、日本兵役は当時のフィリピン陸軍が扮した。●回想シーンの日本がフィリピン・ロケなのが惜しい。●冒頭の上陸シーンは後の『プライベート・ライアン』(98年)、日・米両兵士の回想シーンは『シン・レッド・ライン』(98年)やクリント・イーストウッド「硫黄島」二部作(06年)に影響を与えている。 © 1967 METRO-GOLDWYN-MAYER STUDIOS INC.. All Rights Reserved

-

COLUMN/コラム2019.05.23

町山智浩のVIDEO SHOP UFO『ビーチレッド戦記』出演日本人キャストご遺族から届いたお手紙〜戦後のにおいがする俳優・小山源喜さんのこと〜

『町山智浩のVIDEO SHOP UFO』、5月は『ビーチレッド戦記』という1967年の映画を紹介します。これは未DVD/BD化の超激レア作で、50年も前の作品なのに、太平洋戦争を描く上で米軍と日本軍をほぼフィフティーフィフティーで取り上げる、日本の描写も可能な限りちゃんとしてる、という、実に志の高い映画です。日本人をワケのわからない野蛮な敵あつかいしていない。 と、いう映画ですから日本人キャストが何人も出てくるのですが、実はこんなお手紙が町山さんのところに届きました。 「町山智浩様 突然のお手紙、失礼いたします。 私は、『ビーチレッド戦記』に杉山大佐として出演していた俳優・小山源喜の長男で、小山唯史と申します。以前から、町山様がこの映画を評価されていることを嬉しく思っていました。」 このお手紙を町山さんから見せていただきました。作品を改めて今の世にお届けする側としても、予期せぬ反響、嬉しく思います。 「日本側出演者の決定に当たっては、簡単なオーディションらしきものもあったようです。父は、出演が決まった日に、帰宅してから次のような話をしていました。『野外で食事をする場面で、箸で、(剣の達人の武士のように)体の近くを飛び回っている虫を掴む仕草をして見せたら、監督がとても気に入った様子だった』」 などと、興味深いエピソードも教えていただきました。箸で虫を掴むサムライのような日本人ですと!? この出来事が何か後世の作品に影響あたえちゃったのではなかろうか?などと、想像は膨らみますねぇ。 小山源喜さんという俳優は、ご子息のお手紙にあったプロフィールを引用しますと、 ◎小山源喜(コヤマゲンキ) 1915.7.8生〜1991.4.11 没 ★戦後早々のNHKラジオ連続ドラマ『鐘の鳴る丘』で主役の青年の役。 死亡当日の朝日新聞「素粒子」が手元にありますが、次のように書かれています。「最後の声優、小山源喜の死に思う、イモ腹で聴いたラジオの『鐘の鳴る丘』の、あの歌声。」 ★TV外国ドラマの声 ①『ドクター・キルデア』(リチャード・チェンバレン主演)で、ギレスビー病院長(レイモンド・マッセイ)の声を担当。 ②NHK『タイムトンネル』(ジェームス・ダーレンら)で、研究所のヘイウッド・カーク所長(ホイット・ビッセル)の声を担当。 という役者さんでして、以上でお手紙からの引用を終わります。 ちょっと私の方からは、朝日新聞「素粒子」にあったという「最後の声優」「イモ腹」という言葉について、説明します。その前に「素粒子」とは何ぞやですが、ごく短い一言社会批評のような、朝日新聞夕刊紙上のご長寿名物コラムです。確認してみたところ、ご命日ではなく2日後の平成3年4月13日土曜日の夕刊に、確かに前掲のコラムは掲載されていました。 先に「イモ腹」という言葉の方から説明すると、これは、米不足で米の代わりにサツマイモを食っているような食糧事情のこと。つまり戦中・戦後の頃の話だと察しがつきます。どうにかして映画『この世界の片隅に』を見てください、中で出てきます。洋画専門チャンネル ザ・シネマでは未来永劫やりません、たぶん…。 『鐘の鳴る丘』は、ご子息の手紙にあったとおり「戦後早々のNHKラジオ連続ドラマ」なのです。Wikiからコピペすると「1947年(昭和22年)7月5日から1950年(昭和25年)12月29日までNHKラジオで放送されたラジオドラマ」だそうですから、敗戦から2年目の夏に始まったんですね…。 Wikiにはそのあらすじも記されています。小山源喜さんは主役の復員兵を声で演じられました(ラジオドラマですから)。その復員兵が戦災孤児たちと田舎で共同生活を始める、という物語だったようです。去年夏のNスペ『“駅の子”の闘い~語り始めた戦争孤児~』、あれは可哀想でしたねぇ…。ああいう子供達です。 主題歌の「とんがり帽子」は、戦後30年目生まれの私でもさすがに知っている、♪鐘が鳴りますキンコンカン という、あの有名な歌です。「素粒子」のコラムニストが書いた「あの歌声。」というのは、それのことでしょう。 さて、「素粒子」にあった謎の一言「最後の声優」。これ、今の人が読むと意味わかりませんよね。当チャンネルは『マッドマックス』新録吹き替えや「厳選!吹き替えシネマ」など吹き替え企画も名物ですから、声優ファンの視聴者も大勢いらっしゃいますが、意味がわからない。声優は今もますます大人気で、2010年代には歌で紅白歌合戦に出場するようなアイドル声優まで現れています。それが、1991年の小山源喜さん訃報の時点で「最後の声優」とは、一体全体どういう意味なのか!? 実は「声優」とは、戦前戦中戦後のラジオドラマ全盛期に、まずは使われ始めた用語なのです。TVが生まれる前までお茶の間娯楽の王様であったラジオドラマで、声の演技をさせるため、NHKが戦中から養成していた放送劇団、その第1期生のお1人が、小山源喜さんなのです。 なので「最後の声優」と言うより、どっちかと言うと「最初の声優」ですね。 他にも、2期研究生に大木民夫さん、3期生に名古屋章さん、4期生来宮良子さん黒沢良さん山内雅人さん、そして5期生には黒柳徹子なんていう、錚々たるレジェンドを輩出しています。 大森一樹監督の1987年の映画版『トットチャンネル』という、当時人気絶頂の斉藤由貴が若かりし頃の黒柳徹子を演じている凄い作品があり、NHK放送劇団について詳細に描かれていますので、どうにかして見てください。洋画専門チャンネル ザ・シネマでは未来永劫やりません、たぶん…。 しかし、ラジオドラマが娯楽の王様だった時代は長くは続かず、その後TVがすぐに始まり、「声優」の語はそれ以上広まることはありませんでした。5期生の黒柳さんは『サンダーバード』や『ひょっこりひょうたん島』等で声優としても有名ですが、黒柳さんの頃からTVタレントとしての活動も増えていったようです。 私は昔、とある大御所声優の方から、「俺が声の仕事を始めた頃はまだ『声優』なんて呼び方さえ無かったんだ」というお話を直接うかがったことがあります。その大御所が声優の仕事を始められたのは70年代。その時点では「声優」なんて日本語は存在しない、聞いたこともない、それは最近作られた新語か造語か何かか?というぐらいに、業界で声の仕事をされている方たちすら知らないマイナーな言葉になってしまっていたのです。 「声優」という日本語が爆発的に普及するのは70〜80年代のアニメブームの到来を待たねばなりませんでしたが、そもそもは、戦前から戦後にかけての娯楽の王道ラジオドラマで使われだした用語だったのです。 朝日の「素粒子」はそういう意味で使っているのでしょう。戦後の焼け野原を回想する万感が、「最後の声優、小山源喜の死に思う、イモ腹で聴いたラジオの『鐘の鳴る丘』の、あの歌声。」との短いコラムにはこめられていたのでしょうな。 その小山源喜さんが日本軍大佐を演じる、太平洋戦争を描いたアメリカ映画。日本が戦後の日々を迎える前の悲惨な日米の殺し合いを描きながら、その時代の日本人にも、アメリカ人にも、家族や平和な故郷を想う人間性はあったのだ、それでもひとたび戦場に放り込まれたら殺し合わざるを得ない、この理不尽と不正義!を描いている、この戦争映画に、戦後の声優第1号・小山源喜さんの起用は、実に相応しいキャスティングではなかったでしょうか。 以上の消息、戦後ラジオ声優の活躍などにも思い致しながら、ぜひこの戦争映画の幻の傑作をご鑑賞ください。■ 追伸: ①『町山智浩のVIDEO SHOP UFO』の前解説がYouTubeにアップされています。町山解説を無料で前半だけは視聴できます。コチラ ②この映画に小山源喜さんと同じく日本軍将校役で出演されている日本人キャスト、あの声優界の大重鎮・羽佐間道夫さんにも、この映画についてロングインタビューさせてもらいました。「ふきカエル 大作戦!!」に掲載されています。あわせてお読みください。 ③本ブログ記事掲載後、ご子息に掲載報告とお礼をさしあげとところ、以下のようなお返事をいただきましたので、お許しを得て転載させていただきます。 「『最後の声優』については、飯森様の原稿を読んで改めて考えさせられました。 以下、参考までに。 父は(出演記録によると)NHKのラジオ放送劇全盛期に数多くの番組に出演していたようで、全く画像のないラジオでトータルに劇を演じる声優だったという意味で、現在のアニメ全盛期の声優とも異なる時代の声優だったのだと思い到りました。 他界した時期は、そういう時代が幕を閉じた時期だったのでしょう。 また、父のもとには黒沢良さん、滝口順平さんなど声優や、『巨人の星』等の制作関係者、太宰久雄さんら数多くの人々が、父を師や先輩として勉強会に集い、のちの声優界に多少の影響を与えたことも、関係しているのかもしれません。」 © 1967 METRO-GOLDWYN-MAYER STUDIOS INC.. All Rights Reserved

-

COLUMN/コラム2019.05.13

マシスン原作の核に迫る映像化、そして幻となったシュワルツェネッガー版とは? ——『アイ・アム・レジェンド』——

■前映画化作品に勝る、地上に一人残された主人公の“孤独感” 2007年に公開された『アイ・アム・レジェンド』は、リチャード・マシスンによる終末パニックホラー小説「吸血鬼」(54)の3度目となる長編劇映画化だ。前回の映画化作品『地球最後の男/オメガマン』(71)のリメイクとして、ワーナーはこの企画を世紀をまたぎ息づかせてきた。 しかし本作はマシスンの小説に立ち返ることで、単なるリメイクではなく、原作と『オメガマン』両方の性質を持つ内容となっている。ウィル・スミス演じる主人公ネビルは『オメガマン』と同じく科学者に設定されており(原作のネビルは工場労働者)、ただ事態に翻弄されるのではない、原因究明の使命を帯びたキャラクターを受け継いでいる。また過去回想のインサートによって、ネビルの背景と感染パニックの起点が明らかになる構成は原作に準拠したものだ。 いっぽう『オメガマン』からの変更点は時代設定のほか、人類がウイルス感染し、吸血鬼症を引き起こす原因が同作とは異なっている。前者は製作年度よりもやや先の2012年が舞台となり(『オメガマン』の時代設定は1977年)、そして後者は癌の治療薬として有効視されていた新型ウイルスが、抑制不能の伝染性ウイルスに変化したため引き起こされたものと改められた(『オメガマン』では中ソ戦争での生物兵器使用が原因)。 それにともない感染者の容姿や症状にも、著しい変化がもたらされている。『オメガマン』では感染者は肌の色素を失い、視力の退化した新種のミュータントと化し、自分たちの生存権を主張していた。しかし『アイ・アム・レジェンド』の感染者は「ダーク・シーカー」と呼ばれ、本能的に人を襲う凶暴な夜行性肉食生物として描かれている。その変化は「コミュニケーションのとれない外敵」という性質をおのずと強いものにし、9.11同時多発テロ以降のハリウッド映画らしい、姿なきテロリズムを暗喩したものになっている。 そして過去の映画化作にはない『アイ・アム・レジェンド』固有の特徴として、主人公ネビルの「孤独」を強調する演出が挙げられる。怪物化した感染症者との戦いもさることながら、地上から自分以外の人間が消え、ネビルは自律によって理性を保ち、近代文明から切り離された極限状態での生存を余儀なくされていく。マシスンの原作は、こうした孤独との葛藤を緻密に綴ることで、シチェーションそのものが持つ恐怖をとことんまで追求し、そして後半部の驚くべき展開への布石として機能させている。こうした原作に対する細心の配慮が、原作の根強い支持者だけでなく『オメガマン』に批判的だったマシスンの信頼をも取り戻していくのである。 ■徹底した封鎖措置と、デジタルの駆使によるニューヨークの廃墟化 そんなネビルの孤独を引き立たせるため、本作は無人となって廃墟化した市街地のシーンに創造の力点が置かれている。『オメガマン』では、この都市が無人化するインパクトのある場面を、舞台となるロサンゼルスで撮影。歩行者の少ない休日のビジネス街を中心にゲリラ撮影をおこない、効果的なショットの数々を生み出した。『アイ・アム・レジェンド』もこのアプローチにならい、作品の舞台であるニューヨーク市で実際にロケ撮影が行なわれている。ただ異なるのはその規模と方法で、こちらは南北は五番街を挟んだマディソン街と六番街の間、そして東西は49丁目から57丁目の間で歩行者と車の交通を完全に遮断し、人が一人として存在しない同シチェーションを見事に視覚化したのだ。ネビルを演じたウィル・スミスは、当時の撮影状況を以下のように振り返っている。「一生かけても無人のニューヨークなんて目にすることは絶対にないからね。あれはパワフルな光景だった。五番街の一角を無人にしたとき、僕たちは前例のないことをやっているんだということを痛感したよ」(*1) このようにして得た廃墟のショットを、本作はさらにデジタルで修正し加工することで、映画は無人となった都市の景観が、経年によってどのように変貌していくのかをシミュレートしたものにもなっている。本作のプロデュースと脚本を兼任したアキヴァ・ゴールズマンは、なによりそのモチベーションが『オメガマン』にあったのだと、同作への対抗意識をあらわにしている。「ロサンゼルスと違って、ニューヨークは24時間ひっきりなしに人が動いている。そんな場所で無人のゴーストタウンを作り出すなんて、それだけで挑戦的な価値があるといえるね」(*2) リメイクの話が幾度となく出ては消える、そんなサイクルが常態化していた『アイ・アム・レジェンド』の映画化は、まさに作り手の企画に対する情熱的な思いと、映画技術の熟成こそが突破口を開けたのだ。 ■リドリー・スコット×シュワルツェネッガー版『アイ・アム・レジェンド』の幻影 そもそも『アイ・アム・レジェンド』は、本来ならば1990年代の中頃には完成が予定されていたものだ。当時アクション映画のトップスターだったアーノルド・シュワルツェネッガーが主演し、『エイリアン』(79)『テルマ&ルイーズ』(91)の巨匠リドリー・スコットが監督する形でプロジェクトが進んでいたのである。 リドリーはこの『アイ・アム・レジェンド』を『G.I.ジェーン』(97)の直後に手がけるつもりで、ワーナーとシュワルツェネッガー側からマーク・プロトセヴィッチ(『ザ・セル』(00))による脚本と、ジョン・ローガン(『ラストサムライ』(03)『007 スカイフォール』(12))による改訂稿を受け取っていた。リドリーは監督のオファーを承諾。その理由は意外なことに「アーノルドと一度仕事をしてみたかった」からだったという。 リドリーはローガンの改訂稿をもとにプロジェクトに着手。同稿はストーリーの流れがプロトセヴィッチの脚本(実際に映画化されたものはアキヴァ・ゴールズマンがこれを改訂)にほぼ近いが、ネビルの職業は科学者ではなく建築家で、また物語の後半、ネビルと、そして“カシーク”と名付けられた感染症者のリーダーとの壮絶な戦いが中心になっている。これは奇しくもリドリーの代表作『ブレードランナー』(82)における、デッカードとレプリカント・ロイとの異種同士の戦いを彷彿とさせ、図らずも同作を反復する刺激的な内容になっている。それでなくとも『アイ・アム・レジェンド』はリドリーの『ブレードランナー』以来のSF映画として、ファンの期待も相当に大きかったのだ。 しかし、予算計上が1億ドルを超えたあたりでワーナーは企画の進行に難色を示し、プロジェクトは暗礁に乗り上げた。シュワルツェネッガーの高額のギャラに加え、ロサンゼルス(企画時点での舞台設定)を封鎖して撮影をするという計画は、費用対効果の面で懸念の対象となったのだ。加えて当時はデジタル技術も過渡期にあり、物理的に廃墟を作り出すことを中心にする以外にない。同様の理由で吸血鬼症の感染者の表現も課題として、シュワルツェネッガー版の障害として立ちはだかった。リドリーの演出プランでは感染者は常時、皮膚を紫外線から隠すためにベドウィン(アラブの遊牧民族)のような外装をしていたが、実際に映画化されたクリーチャーに近いプロダクションデザインがなされ、その映像化にも多くの予算が費やされるであろうことが予測されたのだ。 とはいえ、このシュワルツェネッガー版、かなり長期にわたりプリプロダクション(撮影前の準備)がおこなわれていたようで、筆者(尾崎)が2000年代のリドリー・スコット作品の編集にたずさわった横山智佐子さんに取材したさい、編集室にひょっこりシュワルツェネッガーが顔を出すことがあったと語っていた。そのさいシュワは守秘義務などどこ吹く風で「今度リドリーと『アイ・アム・レジェンド』をやるんだよ、ガハハハハ!」と自慢げに話していたというから、本人もさぞや乗り気だったのだろう。ちなみに改訂稿にはネビルが葉巻を好むなど、実際のシュワルツェネッガーを想定して執筆したような痕跡が見られる。それだけシュワ自身としても肝煎りの企画だっただけに、個人的心情としては彼のバージョンも観てみたかった気がする。 ■シュワルツェネッガー版に異を唱えたギレルモ・デル・トロ ところが、もう一人『アイ・アム・レジェンド』の監督に名乗りをあげた人物は、こうしたシュワルツェネッガーのキャスティングに異を唱えている。人間と半魚人との恋を描いた『シェイプ・オブ・ウォーター』(17)で、後にアカデミー賞を手中にするギレルモ・デル・トロだ。 ギレルモは当時、長編デビュー作『クロノス』(93)を完成させ、ジェームズ・キャメロン(『タイタニック』(97)『アバター』(09)監督)の米国での支援を受けながら、メジャーデビューへの糸口を探っていた。そして同作のために収集した吸血鬼の研究素材を『アイ・アム・レジェンド』に活かし、同作を企画中のワーナーに自ら監督の売り込みをかけたのだ。しかし既にシュワルツェネッガー主演で企画が検討されていることを知ったギレルモは、そのキャスティング案に違和感を覚え、マシスンの原作の精神に反するとワーナーの担当者に説いたという。彼は言う。「マシスンの原作は、普通の男が感染者たちから伝説として恐れられるところに意味を持たせている。シュワルツェネッガーの超人的なイメージは、それに合致するものとは思えないよ」(*3) これらのリジェクト(却下された)企画に対し、実際に完成した『アイ・アム・レジェンド』以上に解説を費やした気もするが、その存在の正当性を示すには、背後に消えたものが何よりも強く声を放つことがある。とはいえジョン・ローガンの改訂稿にあった鹿の群れと遭遇する場面や、ネビルが罠に足をとられてしまう展開などは完成版でも引き継がれているし、リドリー・スコットはローガンと共に、SFに向けていた創作の熱意を古代ローマへと舵修正し、英雄史劇『グラディエーター』(00)という一大成果を生んだ。そしてギレルモ・デル・トロは、温めていた『アイ・アム・レジェンド』のアイディアを『ブレイド2』(02)に活かし、型破りで新しいヴァンパイアヒーローのさらなる洗練に成功している。そしてギレルモの危惧したネビル像は、アクションスターではあるが自然な演技感覚を持つウィル・スミスにより、理想的な形で具体化されたといっていい。 当人たちにはたまったものではないだろうが、こうしてリジェクト企画を振り返るのも、作品を知るうえで決して後ろ向きな行為ではないのだ。■

-

COLUMN/コラム2019.05.13

吸血鬼を恐れぬ現代に、どんな恐怖を暗示させるのか—? 『地球最後の男 オメガマン』

■チャールトン・ヘストンのディストピア三部作 『地球最後の男 オメガマン』(71)は、TVシリーズ『ミステリーゾーン』(58〜64)における数多くのエピソードや、スティーブン・スピルバーグの出世作『激突!』(71)の原作を手がけた作家リチャード・マシスンが、1954年に発表した同名長編小説の映画化だ。日本で翻訳が出版されたときの邦題が「吸血鬼」で、そのタイトルどおり、ウイルスの蔓延によって人類は夜行性の吸血鬼と化し、抗体として人間のまま生き残った主人公ロバート・ネビルが、孤独に耐えながら彼らと戦う物語だ。 もっとも「吸血鬼」は過去に3度映画化されており、『オメガマン』はその2本目にあたる。1本目は怪奇俳優として名高いヴィンセント・プライスが主演した『地球最後の男』(64)。マシスンが偽名で脚本執筆に加わっただけあって、物語は原作にきわめて忠実だ。またタイトルからもわかるように、『オメガマン』はギリシャ語アルファベットの最後となる文字「Ω(オメガ)」を用い、『地球最後の男』を婉曲的に踏襲している(ちなみに3本目の『アイ・アム・レジェンド』(07)はこちらを参照) この『オメガマン』はネビルを演じたチャールトン・ヘストンがワーナー・ブラザースに売り込んだ企画で、その頃の彼の立ち位置を知ると動機がわかりやすい。『十戒』(56)や『ベン・ハー』(59)など、宗教啓蒙的な性質を持つ史劇大作で世界に名を広めたヘストンだが、60年代後期は俳優としての変革期にあった。そこで先述の作品で得たパブリックイメージを保たせながら、自身のキャリアに柔軟性をもたせるための、既成でない対勢力にあらがう新たなヒーロー像を模索したのだ。中でも際立ったのが、人類が猿に支配される『猿の惑星』(68)や、人間を食料加工品にする『ソイレント・グリーン』(73)といった、時代の機微に応じて製作されたディストピア(暗黒郷)SFへのアクセスである。 当時、アメリカはインフレが加速して石油価格が上昇し、景気が後退。ベトナム戦争の長期化によってNASAの宇宙開発は凍結され、社会を暗く揺れ動かしていた。これらの事象に対する動揺を反映するかのように、アメリカ映画界にはダークで終末感に満ちた作品が群発したのである。ヘストンはそんなムーブメントに対し、自らディストピアSFに活路を見出し、マシスンの原作の現代的アレンジに強い関心を示していたのだ。 ヘストンは「吸血鬼」を主演作『黒い罠』(58)の撮影時、監督のオーソン・ウェルズから勧められて手にとっている。そして原作に惹き込まれた彼は1969年11月、プロデューサーのウォルター・M・ミリッシュ(『荒野の七人』(60)『夜の大捜査線』(67))と話し合い、ワーナーと接触。翌1970年1月には『地球最後の男』にあたってアウトライン研究を始め、同年2月8日に脚本担当のジョン・ウィリアム・コリントンと、彼の妻ジョイスらと共に脚本開発に移行している。 ■作品の背後にあるゼノフォビア コリントン夫妻は『地球最後の男』と同様、ネビルが科学者である設定を引き継ぎ、また異なるポイントとして、ウイルスの影響によって変貌した人間の描写を更新させた。『オメガマン』において彼らは黒衣をまとい、自分たちの共同体を「ファミリー」と呼び、生存権を主張する“ミュータント”に変えたのである。 映画はこうした形で、人種のカテゴリーが崩壊し、社会的優位をが脅かされていくことへの警戒心を内在させ、そこには当時すさまじい勢いでアメリカを席巻していた公民権運動(黒人が自由と平等を獲得するためにおこした運動)や、ベトナム戦争への不審が生んだカウンターカルチャー(対抗文化)の存在がうかがえる(ヘストン自身は公民権運動の支持者であり、ベトナム戦争に反対の立場をとっていた)。あるいは若い信徒を「ファミリー」と称して引き連れ、映画女優シャロン・テートの殺害に及んだチャールズ・マンソンのような、カウンターカルチャーが誘引した反社会勢力を連想させるものとなっているのだ。またウイルス感染の起因が「中ソ戦争による科学兵器の使用」と設定づけられたのも、1969年3月2日に起こった中ソ国境紛争(中国人民解放軍がダマンスキー島のソ連国境警備隊55人を攻撃した紛争)が背景にあり、そこに当時の共産主義に対するアレルギーが見え隠れしている。 他にも物語の要となるヒロインにロザリンド・キャッシュを起用し、当時のハリウッドメジャー作品としては異例の異人種間のロマンスを展開させたことで、そこに公民権運動を牽引するブラックパワーや、ウーマンリブ(女性解放運動)の影響を指摘することもできる。つまり『オメガマン』は、総じてアメリカが同時代に抱えていた「ゼノフォビア(外来恐怖症)」を反映したものになっているのである。 もっとも、こうしたゼノフォビアは原作が生まれた段階から宿命のようにつきまとっている。マシスンの「吸血鬼」が世に出た1950年代、アメリカは米ソ冷戦や共産主義への深刻な脅威にさらされ、ゼノフォビアは侵略SFという形を借りて描かれてきた。それを象徴するようにジャック・フィニィの「盗まれた街」や、ロバート・A・ハインラインの「宇宙の戦士」など侵略SFのマスターピースが発表され、また映画においては数多くのエクスプロイテーションな侵略SFものが量産されている。 マシスンは幼い頃、ベラ・ルゴシ主演のモンスター映画『魔人ドラキュラ』(31)を観たとき「個体でさえ恐ろしい吸血鬼が集団化したらどうなるのか?」という思いに駆られ、それが「吸血鬼」を手がける発端だったと語っている(*1)。多数派によるカテゴリーの侵食や崩壊がイメージの根にある本作が、映画化によってその時々のゼノフォビアに感応するのは自明の理といえるだろう。 ■原作者マシスンの『オメガマン』に対する反応 そんな『オメガマン』を、原作者であるリチャード・マシスン自身はどう思ったのか? マシスンは後年のインタビュー(*2)において、「チャールトン・ヘストンはいい俳優だし、マンソンファミリーのようなカルトを皮肉るなど、映画は時代性をよくあらわしている。だが個人的には好ましくない映画化だ」 と述べている。製作当時、ワーナーは改変のためにマシスン本人からの権利譲渡を避けたようで、こうした先方の態度に思うところがあったのだろう。ちなみにマシスンが「吸血鬼」の映画化作品で認める姿勢を示したのは、意外なことに傍流というべき食人ゾンビ映画の嚆矢『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』(68)だ。同作は「吸血鬼」をイメージソースとしており、監督のジョージ・A・ロメロは『ナイト〜』の商標権を取り戻すために動いていたときにマシスンと会い、アイディアを拝借したことを彼に白状している。そこで商標権の登録ミスにより、自分がこの映画で儲けていないことを告げると「あなたがお金持ちになっていないなら、それ(アイディアの流用)は無問題さ」とロメロに同情を寄せたという(*3)。 さいわいにも2007年の映画化『アイ・アム・レジェンド』のときは、マーク・プロトセヴィッチの手による脚色がよく出来ていると賞賛。プロモーションにも協力するなど、ワーナーとの関係を回復させて彼はこの世を去っている。 とはいえ、こうした原作者の感情がどうであれ、『地球最後の男 オメガマン』はカルト映画として支持され、恒久的にファンを獲得し続けている。それは本作が、1970年代ディストピアものとして他にはない独特の雰囲気を放ち、また前述のようなメッセージ性をはらむ作品構造が、いつの時代の社会問題にも置き換え可能だからだろう。欧州の難民問題、トランプ政権下の移民政策etc.はたして我々はいま、この映画に何を見るのだろう?■

-

COLUMN/コラム2019.04.30

“オーストラリアの伝説”をいま再び!? 『クロコダイル・ダンディー』

昨年=2018年1月、『クロコダイル・ダンディー』シリーズが、「17年ぶりの復活!?」と話題になったのを、ご記憶の方はどのくらいいるだろうか。新作のタイトルは、『ダンディー』。こちらがそのニュースの源となった、予告編第1弾である。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=PCS657nOY8I 壮大な大自然が映し出され、荘厳なBGMに乗って、「この夏、“オーストラリアの伝説”の息子が帰ってくる」とスーパーが謳い上げる。崖の上には “クロコダイル・ダンディー”ルック=ワニ革のチョッキを纏いカウボーイハットをかぶった男が佇むわけだが…。 カメラが彼に迫ると、かつて一世を風靡した『クロコダイル・ダンディー』を知る者は漏れなく、「ん~!?」となった筈だ。 マッチョなオージーのポール・ホーガンが演じた元祖“ダンディー”に対し、こちらに登場するその“息子(!?)”は、中肉中背…というよりは、小太りの中年男。元祖とは似ても似つかない。演じるは、『トロピック・サンダー/史上最低の作戦』(2008)『エイリアン:コヴェナント』(17)などでおなじみの、アメリカ人俳優ダニー・マクブライドである。 予告編のリリースと共に、『ダンディー』のストーリーが紹介された。オーストラリア奥地で、元祖“ダンディー”のミックが行方不明となる。そこで捜索の適任者として、アメリカ育ちのうるさい息子、ブライアン・ダンディーに白羽の矢が立てられ、彼はオーストラリアへと上陸する。 その後続々とUPされていったティーザーやトレーラーを見ると、主役のキャスティングからはじまって、内容的には過去のシリーズのパロディの色彩が強い様子が窺える。しかしそれを超えて驚きを与えたのは、脇を固める豪華出演陣であった。 “ダンディー”Jr.の相棒となるガイド役が、『アベンジャーズ』の“ソー”ことクリス・ヘムズワースなのをはじめ、ヒュー・ジャックマン、マーゴット・ロビー、ルビィ・ローズ、ラッセル・クロウと、オーストラリア出身の人気スターが続々と登場するのだ!もちろんポール・ホーガンも、特別出演で元気な姿を見せる。 さて期待を膨らませるだけ膨らませたこの予告編については、早々に種明かしが行われた。実は『ダンディー』は“映画”ではなく、翌2月に開催される、全米最大のスポーツイベント「スーパーボウル」で放送されるCMだったのである。「オーストラリア政府観光局」がアメリカ市場向けに、約31億円を投じて行った、キャンペーンの一環という説明がされた。 「な~んだ」という話だが、それにしても1986年に第1作が公開されてから、30年余。『クロコダイル・ダンディー』は、息子キャラが主役のCM『ダンディー』で謳われるように、正に“オーストラリアの伝説”になっているのだな~と、再認識させられた。 ではここで改めて、“伝説”の第1作のストーリーを、紹介しよう。 アメリカの大新聞社の社主の娘で、花形女性記者のスー(演;リンダ・コズラウスキー)は、オーストラリアに出張中、“クロコダイル・ダンディー”の噂を耳にする。“ダンディー”は奥地で、クロコダイル=大ワニに襲われて足を食いちぎられたにも拘わらず生還した、奇跡の男であるという。 現地取材に乗り出したスーの前に、“クロコダイル・ダンディー”ことミック・ダンディー(演;ポール・ホーガン)が現れる。足を食いちぎられたというのは与太話だったが、クロコダイルと戦った証拠として、ミックは大きな傷痕を見せる。そんな彼は、野性的なセックスアピールに溢れ、一見粗野ながらもユーモアを解し、ハートがデカくて温かい、「男の中の男」であった。 スーはミックのガイドで、取材のための奥地探検へと出掛ける。車での移動中、行く手を阻む水牛に出会うが、先住民=アボリジニに育てられたというミックは、魔法のような催眠術で、それを眠らせてしまう。 歩きでのジャングル行になった後も、次々と驚きの行動を見せるミック。スーが水辺でワニに襲われた際には、俊敏な動きでワニに飛び乗り、ナイフの一撃でトドメを刺すのだった。 すっかりミックに魅了されたスーは、彼をニューヨークへと誘う。ミックも彼女に惹かれていたことから、誘いに乗って世界有数の大都市へと向かう。 カルチャーギャップもあって、ニューヨークで様々な珍騒動を巻き起こしていくミックと、その地にインテリの婚約者が待っていたスー。そんな2人の恋は、果してうまくゆくのか? 『クロコダイル・ダンディー』は、ハリウッドで幾度も映画化された、ジャングルの王者“ターザン”の現代版とも言うべき、単純な構図のストーリー。構成も演出も至極ゆる~い仕上がりのオーストラリア映画であったが、全米で公開されるや、興行成績が9週連続でTOPという、常識外れの超特大ヒットとなった。 原案・脚本を手掛け、主演を務めたポール・ホーガンは、1940年生まれで製作・公開時は40代半ば。マッチョと言っても、当時隆盛を極めていたスタローンやシュワルツェネッガーのような“ステロイド系”とは違い、もっとナチュラルな筋肉の持ち主で、その分派手さには欠ける。その風貌も、日焼けした「ただのおっさん」っぽい。 高校卒業後に建設作業員からバーテンまで、様々な職業を経験したというホーガンだが、1970年代後半からはオーストラリアのTV界では、スターとして人気を博していた。『クロコダイル…』製作以前にアメリカでも、「オーストラリア・ツーリスト協会」のCMがオンエア。「グッダイ(こんにちは)」と、オーストラリア訛りの英語で呼び掛ける、ホーガンのキャラが大受けしていたという。 そういった意味では、“ダンディー”のキャラが受け入れられる下地はあったと言える。とはいえ、なぜここまでのヒットになったのだろうか? 早速続編の話が持ち上がり、2年後=88年には『クロコダイル・ダンディー2』が公開された。こちらはそのままニューヨークに居着いたミックが、愛するスーと共に、南米コロンビアの麻薬組織に命を狙われることになる。 ニューヨークを脱出し、郷里のオーストラリアにスーを連れて戻ったミックは、そこでジャングルと荒野に罠を仕掛けながら、悪党どもを待ち受ける…。 前作と一味違う、サスペンス含みのハードな設定…と言いたいところだが、実際はそんなことはほぼ感じさせない。ミックvsマフィアのアクションシーンも展開されるが、前作とほとんど変わらず、ゆる~い構成と演出で進行していく。 因みに『2』は、第1作ほどではないが、全米興行で3週連続TOPを記録する大ヒット。同時期に公開された“ステロイド系”スタローンの『ランボー3/怒りのアフガン』を、見事に撃破した。『クロコダイル…』の世界興収は、第1作・第2作合わせて、実に700億円以上に上ったという。 今回再見して思ったのだが、『クロコダイル…』両作は正に、1980年代後半の観客が、求めていた作りだったのではないだろうか? 当時のハリウッドは、ドン・シンプソンとジェリー・ブラッカイマーのプロデューサーコンビが席捲していた。彼らが作るのは、『フラッシュダンス』(83)『ビバリーヒルズ・コップ』(84)『トップガン』(86)といった、時にはイマジナリーラインも無視して、細かいカットを積み重ねながら、BGMをガンガン掛けていくような、いわゆる「MTV感覚」の作品。 それに比べて『クロコダイル…』と来たら、MTV感覚のカケラもない(笑)。よく言えばのんびりとした、悪く言えば間延びした構成と演出で、アクションシーンになっても、ろくにBGMも掛からない始末である。 この素朴さや安心して観ていられる感じが、バチバチの「MTV感覚」に辟易としていた、映画観客にアピールしたのではないか?いくら流行りの大ヒット作だからといって、ノレない層は確実に存在する。そこにリーチしたことが、大ヒットに繋がる要因の一つになったのではと、想像する。 そして『クロコダイル…』の大ヒットは、オーストラリアという土地とそこに暮らす人々の、あくせくしない魅力を大いにアピール。世界中から観光客を呼び込むのにも、大いに寄与したのである。 さて『2』から13年後、21世紀に入ってからシリーズ第3作として、『クロコダイル・ダンディー in L.A.』(2001)が製作される。こちらではミックとスーのカップルは、2人の間に生まれた息子と、観光化されつつあるオーストラリア奥地で、3人暮らし。ところがスーの仕事の都合で、家族でロスアンゼルスに行くことになり、そこで騒動を巻き起こすといったストーリーが展開する。 さすがに80年代のままとはいかなかったようで、構成や演出、BGMも“いま風”になっている。改めてシリーズを観返すと、『in L.A.』のそんな部分に、逆に淋しさを感じたりもする。 ミックとスーのその後の顛末にも、一抹の淋しさを覚える。実際は、演じたポール・ホーガンとリンダ・コズラウスキーの話なのだが…。 『クロコダイル…』第1作の日本公開時=1987年、ポール・ホーガンはプロモーションで来日。その時は18歳の時に結婚したという妻ノエリーンと、5人の子どもを伴っていた。実はホーガンとノエリーンは81年に1度離婚するも、翌82年に復縁という経緯を辿っている。 ところがホーガンはその後、ノエリーンとは再び離婚。そして90年に、既に周知の仲だった、18歳下のコズラウスキーとゴールインに至った。 2人の間には映画同様、一粒種の男の子が生まれ、2001年にはシリーズ第3作『in L.A.』が製作された。その後も2人揃って公の場に姿を現すことが多く、『クロコダイル…』が生んだホーガン&コズラウスキーのカップルは、長らく“おしどり夫婦”で通っていた。 しかし2014年、24年間に及んだ2人の結婚生活は破綻。『クロコダイル…』シリーズスタート時は40代だったホーガンは70代、アラサーだったコズラウスキーは50代後半にして、独身へと戻ったのである。 そんな“現実”も乗り越えて(!?)、“オーストラリアの伝説”を現代に蘇らせた、「オーストラリア政府観光局」製作のCM『ダンディー』。「ザ・シネマ」で『クロコダイル・ダンディー』シリーズ本編を鑑賞した上でご覧になられると、ぐっと楽しさも増す。 そのティーザーとトレーラーをまとめたリンクを貼っておくので、『クロコダイル・ダンディー』を必ず観てから、下記をクリックして欲しい!■ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ https://www.youtube.com/watch?v=jvmcWPeQwIc

-

COLUMN/コラム2019.04.30

巨匠ルネ・クレマンと俳優アラン・ドロンのターニング・ポイントとなった犯罪ミステリー

※下記レビューには一部ネタバレが含まれます。本作を未見の方はご注意ください。 ヌーヴェルヴァーグの波が大きなうねりとなって席巻した、’50年代末から’60年代のフランス映画界。旧世代の巨匠・名匠たちの多くが、第一線を退いたり低迷を余儀なくされる中、この過渡期を見事に切り抜けた数少ない戦前・戦中派の一人がルネ・クレマンだった。映画監督になるためには助監督として長いこと修業を積むのが当たり前だった時代、既に学生の頃から16ミリフィルムで実験映画を撮っていた彼は、’34年に映画界入りしてからも下積みの経験は殆どなく、すぐに短編ドキュメンタリーの監督として実績を積むようになる。そして、ナチス占領下のフランスにおける鉄道員たちのレジスタンス活動をセミ・ドキュメンタリー・タッチに描いた長編処女作『鉄路の闘い』(’45)でカンヌ国際映画祭の監督賞と国際審査員賞を獲得。カンヌでの受賞時は33歳。同世代の映画監督に比べると10年は早い最初の成功だった。 さらに、『鉄格子の彼方』(’49)ではカンヌの監督賞を再び獲得し、米アカデミー賞の外国語映画賞も受賞。『禁じられた遊び』(’52)でも2度目のオスカーに輝き、ヴェネツィア国際映画祭のグランプリ(金獅子賞)まで受賞するなど、40歳を前にしてフランスを代表する世界的な巨匠の仲間入りを果たす。しかし、’54年に後のヌーヴェルヴァーグの旗手フランソワ・トリュフォーが映画雑誌『カイエ・ドゥ・シネマ』に掲載した論文「フランス映画のある種の傾向」が、クレマンのキャリアと名声に少なからず暗い影を投げ落とす。この論文でトリュフォーは、当時の旧態依然としたフランスの商業映画を厳しく批判し、ジャン・ルノワールやジュリアン・デュヴィヴィエ、クロード・オータン=ララ、マルセル・カルネといった巨匠たちを否定した。その中に、彼らよりひと回り以上も若いクレマンも含まれていたのだ。 以降も『しのび逢い』(’54)や『居酒屋』(’57)などの作品をヒットさせたクレマンだったが、しかしその一方で、若い世代の映像作家や観客からは時代遅れな旧世代の監督と見なされるようになる。そんな彼が汚名挽回とばかりに、詩的リアリズムの伝統を受け継いだそれまでの作風から脱却し、高度経済成長期のヨーロッパに蔓延する虚栄と退廃、快楽主義と物質主義の世相を、ヌーヴェルヴァーグの時代に相応しいモダンなセンスで描いた犯罪ミステリー。それが『太陽がいっぱい』(’60)だったと言えよう。 原作はアメリカの女流ミステリー作家パトリシア・ハイスミスが’55年に発表した、代表作トム・リプリー・シリーズの第1弾『リプリー』。貧しい労働者階級のアメリカ人青年トム・リプリー(アラン・ドロン)は、大富豪の御曹司である友人フィリップ・グリーンリーフ(モーリス・ロネ)をアメリカへ連れ戻すため、フィリップの父親に雇われてイタリアのローマへ向かう。しかし、ヨーロッパで放蕩三昧の生活を楽しむフィリップに帰国の意思はなく、いつまでもトムを連れ回して遊びほうけるばかり。このままでは5000ドルの報酬にありつけない。なんとか彼のご機嫌を取ろうとするトム。しかし自分のことを雑用係も同然に扱うフィリップの尊大な態度に業を煮やした彼は、やがてある計画を思いつき実行に移す。それは、フィリップを殺して彼に成りすまし、その莫大な財産を横領するという大胆不敵な完全犯罪だった。 第二次世界大戦で本土が一度も戦場とならなかったアメリカが、未曽有の経済的繁栄を享受した’50~’60年代。そのアメリカによる経済援助のおかげもあって、激しい戦火に見舞われた西欧主要国も当時は奇跡的な高度経済成長期を迎えていた。まさしく『甘い生活』(’60)の時代である。ただ、その物質主義的で退廃した狂乱の世相を、フェリーニが傍観者であるジャーナリストの目から俯瞰して描いたのに対し、ほぼ同時期に作られた本作では「持てる者と持たざる者の格差」に焦点を当てつつ、今も昔も社会の大多数を占める「持たざる者」の若者トム・リプリーによる屈折した復讐劇が展開していく。 たまたま富裕層に生まれただけのフィリップがいい思いをして、なぜ自分ばかりがこき使われ辱めを受けなければならないのか。美しくも野心的で計算高い若者トムは必ずしも好人物とは言えないものの、しかしその一方で、親の財力を笠に着て我がまま放題に振舞うフィリップに対する彼の不満と憤りは、観客の共感を呼ぶに十分な説得力があると言えるだろう。 このトム・リプリー役を演じるアラン・ドロンが素晴らしい。まるで彫刻のように完璧な美貌と少年のように無邪気な笑顔の裏に、動物的な狡猾さと歪んだナルシシズムを秘めた危険な若者。灼熱の太陽のもと、地中海の洋上に浮かぶヨットの上でフィリップを躊躇することなく殺害した彼は、その後も良心の呵責に苛まれることなど一切なく、淡々と冷静沈着に完全犯罪計画を実行していく。かといって悪人というわけでもない。計画に気付いたフィリップの友人フレディ(ビル・カーンズ)を衝動的に殺した直後、平然とオーブンから取り出したチキンの丸焼きを夢中で貪り食うその姿は、善悪の概念に縛られることのないアンチヒーローという意味において、ゴダールの『勝手にしやがれ』(’60)のジャン=ポール・ベルモンドと双璧だ。 そんな主人公トムの本能的な残酷さと冷徹さを、ルネ・クレマンは肯定も否定もすることなく描いていく。ラストに彼を待ち受ける運命についても、恐らく警察に捕まって罰を受けるであろうことを匂わせつつ、しかしあえて解釈の余地を残して幕を閉じる。なにしろ、それまでも動物的な生存本能で危機的な局面を幾度も切り抜けてきた彼のこと、いくらでも逃げ切る可能性はあるだろう。事実、原作のトムは罪に問われることなく完全犯罪を成し遂げ、クレマンも当初はトムがギリシャへと逃げおおせる結末を想定していた。しかし、さすがにそれでは観客が納得しないだろうと、製作者アキム兄弟の助言によって、とりあえずギリギリでモラルの境界線を守った完成版のエンディングに落ち着いたらしい。これはこれで賢明な判断だと思うが、もう一つのエンディングも見てみたかった気がする。 そのアキム兄弟の推薦で脚本に参加したのが、当時クロード・シャブロルの『二重の鍵』(’59)で注目されていたポール・ジェゴフ。撮影監督にはシャブロルやトリュフォー、ルイ・マルの作品でお馴染みのアンリ・ドカエが起用された。この面子だけでも、クレマンとアキム兄弟がヌーヴェルヴァーグ世代を強く意識していたことは明らかだろう。 それだけでなく、クレマンは本作でヌーヴェルヴァーグ的な即興演出も多用している。例えば、フィリップ殺害後にトムが死体を処分しようとしたところ、急な天候の悪化でヨットが強風に見舞われるシーン。これは撮影中にたまたま天候が急変したことから、ああいう形になったという。激しい波と強風に煽られながら、トムが懸命になってヨットを操縦するロングショットは、アラン・ドロン一人だけを船上に残して撮影されたもの。クルーと共に大型船へ避難したクレマンは、無線を通して「とにかくヨットを転覆させるな」とドロンに指示した。撮影後のドロンは、ひどい船酔いで倒れてしまったそうだ。なお、ヨットの船室シーンは全て、ロケ地であるイスキア島で見つけた映画館の廃墟にセットを組んで撮影されている。 かくして、本作の世界的な大ヒットによって若い世代のファン層を獲得し、米仏合作の戦争超大作『パリは燃えているか』(’66)の演出を任されるなど、第二の全盛期を迎えることになったルネ・クレマン。主演のアラン・ドロンもこれが出世作となり、一躍フランスを代表するスーパースターへと躍り出た。ちなみに、ドロンが起用されることになった経緯について諸説あるが、クレマン監督によると当初のトム・リプリー役は別の俳優(当時ブリジット・バルドーの夫だったジャック・シャリエと言われる)が予定されていたという。 一方のフィリップ役を探している際、当時ドロンのエージェントだったオルガ・オルスティッグから熱心な売り込みがあり、クレマンは参考にするため彼の出演作『学生たちの道』(’59)を見に行った。監督曰く、ドロンの演技自体はパッとしなかったものの、何か特別に感じるものがあったという。そこで、クレマンはエージェントを交えてドロンと直に面談。その時点でトム役はモーリス・ロネに決まっていたが、直接会ったドロンの方がトムのイメージに合っていると判断し、2人の役柄を入れ替えたのだそうだ。これがドロンにとって、俳優人生を変える最大の当たり役となったのだから、人の運命というのは面白いものである。■

-

COLUMN/コラム2019.04.30

「マクドナルド」“創業者”のホントのところ!? 『ファウンダー ハンバーガー帝国の秘密』

誰でも知ってる「マクドナルド」は、正確な英語読みで発音すると、「マクドナルド」とはならない。「マク・ダーナルズ」「マク・ダーヌルズ」或いは「マクナード」などになるらしい。 アメリカ発のこのハンバーガーチェーンを日本で展開するに当たり、アメリカ本社の反対を押し切って、「日本語的に馴染み易い3・3の韻になるように」と、「マクドナルド」という名称にしたのは、「日本マクドナルド」の創業者・藤田田(1926~2004)である。主に関東で使われる略称「マック」はともかく、関西方面での「マクド」という呼び方は、藤田の決断があったが故に生まれたと言える。 冗談はさて置き、「マクドナルド」と命名したエピソード一つからでも、藤田のイノベーターとしての優秀さや、ベンチャー事業者としての優れた勘を読み取ることが可能であろう。「ソフトバンク」の孫正義や「ユニクロ」の柳井正など、彼の薫陶を受けた経営者も、数多い。 「日本マクドナルド」が、アメリカ本社の反対を押し切ったという意味でもう一つ有名なのが、「第1号店」を東京・銀座のど真ん中に出店したこと。 藤田はこの戦略について、奈良時代・平安時代の昔より日本では外国文化が、まず国の中心に入ってきてから広がっていった歴史があると考え、出店先を決めたと語っている。実際は、アメリカ側が自動車での来店を想定して、神奈川県の茅ヶ崎に「第1号店」を開くことを主張したのに対し、日本ではアメリカほどモータリゼーションが発展していない現実に向き合った結果が、銀座出店だったと言われている。 藤田はそうした自分の経営哲学のようなものを、経営者やビジネスマンに響くような言葉で、数多く残している。そんな中で私が特に印象深く覚えているのは、次の言葉である。 「人間は12歳までに食べてきたものを一生食べ続ける」 子どもの時に食べたものは、絶対忘れない。年を取っても食べ続け、自分の子ども達にも食べさせるという算段である。藤田は実際に、12歳以下の子どもたちをターゲットにハンバーガーを売りまくって、いわば“味の刷り込み”に成功。外食産業の世界で、大きな地位を築いた。 この言葉とエピソードは、ビジネス的には名言であり大きな成功譚として捉えるべき内容なのかも知れない。しかし、素直に称賛などできない。大きく引っ掛かる部分がある。 藤田自身がハンバーガーについて、「あまり好きじゃない(笑)。ハンバーガー屋だからハンバーグ食べなきゃならんという理由はないんだよ。ハンドバッグ屋のオヤジがハンドバッグ持って歩きますか?」「ハンバーガーより、うどんが好物」などと、何の衒いもなく語るような人物であったから、余計に…。 そんな藤田に、日本での「マクドナルド」展開の権利を渡したのが。本作『ファウンダー ハンバーガー帝国の秘密』でマイケル・キートンが演じる主人公、レイ・クロックである。 さて、「マクドナルド」という、どう考えても人名由来のハンバーガーチェーンの“ファウンダー=創業者”を名乗る男が、なぜレイ・クロックなのであろうか?そうした疑問を抱いたプロデューサーの存在があって、本作はこの世に生み出された。 正確に言えばクロックは、「マクドナルド」自体の“創業者”ではない。「マクドナルド」のフランチャイズチェーン化を成功させた意味での“創業者”なのである。 では真の“創業者”は? “ファストフード”の命とも言える、“スピード・サービス・システム”やコストをカットしながらもクオリティを保つという革新的なコンセプトを生み出した者は、一体誰だったのか? そこまでの疑問は、レイ・クロックの有名な自伝「成功はゴミ箱の中に」を読むだけでも、すぐに解ける。それは、カリフォルニア州のサンバーナーディーノに、自分たちの姓を冠したハンバーガーショップを開いていた、マックとディックの“マクドナルド兄弟”なのである。 クロックとマクドナルド兄弟の出会いは、1954年。当時52歳のクロックは、ミルクシェイクを作る“マルチミキサー”のセールスマンだった。ある時兄弟の店から大量発注を受けたことがきっかけで、引きも切らず客が押し寄せる、彼らの店の驚くべきシステムを知る。 クロックは、大々的な出店には慎重だった兄弟を、口八丁手八丁で説得し、「マクドナルド」の“フランチャイズ権”を獲得。チェーン化による大量出店を進めていく。 さてそこまでの経緯は良いとして、クロックがフランチャイズ展開を始めて7年後の1961年に、兄弟は自分たちの姓を付けた「マクドナルド」を、完全に手放すこととなる。そこには一体何があったのか? クロックの自伝では、フランチャイズ各店ごとの事情に応じた変更を行なおうとすると、マクドナルド兄弟は契約を盾にして、まるで融通が利かなかったとされる。また契約上、文書を書き起こす必要があるような場合でも、口約束で済まそうとしたという。時には向上心が薄い彼らが、まるで「マクドナルド」の拡大・発展を阻んでいるかのように記された部分さえある。 ところが本作では、主役にはクロックを据えながらも、マクドナルド兄弟の視点が盛り込まれていることで、その辺りの事情がかなり違って描かれる。それは本作の製作チームが、「マクドナルド」から手を引いた後のディック・マクドナルドが小さなモーテルを所有していたという記事を発見し、そこからディックの孫とコンタクトを取ることが出来たからである。 製作チームは、その時は既に亡くなっていた兄弟が遺した、会話の録音テープやクロックとの間の書簡や記録写真、様々な設計図や模型など、貴重な資料の数々を入手。それによって、クロックの自伝だけでは窺い知ることが出来なかった物語を、紡ぐことが可能になった。 先に書いた通り、1961年に兄弟は「マクドナルド」の商権を、クロックへと譲渡した。その対価は、270万㌦。クロックの自伝によると、兄弟はこの大金を得たことで、旅行や不動産投資を楽しみにする老後に、「ハッピーリタイアした」とある。 しかし本作で描かれる「マクドナルド」売却を巡るやり取りは、そんな生易しいものではない。詳しくは本作をご覧いただくとして、兄弟が「ニワトリ小屋の中にオオカミを入れてしまった」と評したクロックの、「欲しいと思ったものは、絶対に手に入れる」やり口には、嫌悪感を抱く向きも少なくないであろう。 またクロックは、「マクドナルド」のやり口だけパクって、「クロックバーガー」を展開することも可能だったのに、「マクドナルド」という名前ごと、兄弟から奪い取ることにこだわった。本作で語られるその理由は、アメリカという移民国家や大量消費社会を考察する意味で、大変興味深い。 最後に、レイ・クロックの人物像に更に迫るため、「日本マクドナルド」の藤田田の話に戻る。藤田は自身の言で、日本出店の交渉のために、レイ・クロックを訪ねた際のやり取りを紹介している。 それによるとクロックは、名刺をトランプのように掴んで、「300枚あるよ。日本の商社の人やダイエーの中内さんも来た。でもサラリーマンには熱意はないし、ミスター中内さんは買ってやるという高姿勢だったから断った。キミは熱心だし、日本で成功できそうだからキミに売るよ」と、藤田に日本での展開を委ねたという。 素直に受け取ればクロックに、「人を見る目」「先見の明」があったというエピソードになる。しかし、本作『ファウンダー』で、レイ・クロックが自分が生んだわけではない「マクドナルド」を手に入れて“ファウンダー=創業者”を名乗り、拡大に次ぐ拡大をした軌跡を目の当たりにした後では、単に「先見の明」があったという話にはノレない。 己が好きでもない食べ物を拡販して、後に日本人の食の嗜好や習慣まで変えてしまうことになる藤田に対して、クロックは自分と同じような“何か”を感じたのではないだろうか? そんなことまで、考えさせられる。『ファウンダー』は、実に深い作品であった。■