COLUMN & NEWS

コラム・ニュース一覧

-

NEWS/ニュース2019.04.23

竹原慎二さん特番放送へのコメント到着!動画あり! 「ロッキーから勇気や希望をもらうんじゃないですかね」 番組「『クリード チャンプを継ぐ男』「ロッキー」放送記念:竹原慎二の選択」 ザ・シネマにてGW最終日5/6(火・休)放送! 竹原慎二さんの格言付き直筆サイン入り色紙をプレゼント!

洋画専門CS放送ザ・シネマとBS4K放送ザ・シネマ4Kは、令和元年のゴールデンウィーク最終日に、 「ロッキー」シリーズ全6作品とCSベーシック初放送の『クリード チャンプを継ぐ男』を一挙放送いたします。放送にあわせ元ボクサー・竹原慎二さんのインタビュー特別番組の放送が決定! この度、特別番組の放送を記念し竹原慎二さんにインタビューを行いました。 山あり谷ありロッキーさながらの人生を過ごしてきた、竹原さんが語る自身の半生と、『ロッキー』への熱い想いがこもったインタビューとなりました。 そして竹原さんの格言付き直筆サイン入り色紙をプレゼントキャンペーンも実施します。 「ロッキー」シリーズと『クリード チャンプを継ぐ男』の一挙放送とあわせてお楽しみください! ■元WBA世界ミドル級王者・竹原慎二、「『ロッキー』は勇気や希望をもらえる作品」 ★ 竹原慎二さんインタビュー!特別番組「『クリード チャンプを継ぐ男』「ロッキー」放送記念:竹原慎二の選択」 40年以上もの間、多くの人に勇気と希望を与えてきたシルヴェスター・スタローン主演の映画「ロッキー」シリーズ。ザ・シネマとザ・シネマ4Kでは、その「ロッキー」シリーズ全6作と、ロッキーのライバルであり親友だったアポロの息子アドニス・クリードを主人公にした新章「クリード」シリーズの第一弾『クリード チャンプを継ぐ男』(CSベーシック初放送)を5月6日に一挙放送する。この放送にあわせて、元WBA世界ミドル級王者・竹原慎二さんが自身の半生について大いに語った特別番組「『クリード チャンプを継ぐ男』「ロッキー」放送記念:竹原慎二の選択」も放送される。少年時代から、ボクシングとの出会いで人生を変えて世界王者になった竹原氏。人生を変えた父の言葉。上京。世界戦への挑戦。また、近年は癌との過酷な戦いなど……。数々の困難にも、不屈の精神で立ち向かってきた竹原氏は、まさにリアル・ロッキーとも言うべき存在だ。竹原氏自身はその言葉に「単に不良だったとか出来損ないだった、という点が一緒だというだけでしょ」と笑ってみせるが、それでも氏の言葉は多くの人の心を揺さぶるハズだ。 ★竹原慎二さんコメント 「ロッキー」シリーズは、幼少時からビデオや映画館などで観てきたという竹原氏。 <竹原さん> 「現役の時も、試合前に自分を奮い立たせるために『ロッキー』を観ていました。本当に感動や夢、すべてをくれる映画。僕の場合は高校にも行けなくて。夢も希望もなかったんですけど、そういう僕みたいな奴らが『ロッキー』や「あしたのジョー」なんかを観て、夢を抱いていたんです。ボクサーになれば、この現状を変えられるかもしれないと。今の子はどうか分からないですが、僕らの頃は、ほとんどのボクサーが『ロッキー』を観て感動していたと思いますよ」。 しかし今回の企画に挑むにあたり、改めて「ロッキー」シリーズを鑑賞し直してみたところ、その印象に変化があったという。 ■『クリード チャンプを継ぐ男』&「ロッキー」シリーズ特別番組情報 『クリード チャンプを継ぐ男』「ロッキー」放送記念:竹原慎二の選択放送日:5月6日(月・休) 20:45~/5月18日(土) 20:45~元ボクシング世界王者・竹原慎二氏。リアル・ロッキーが「ロッキー」シリーズと自身の半生を語り尽くす! 番組情報はコチラ 番組を視聴するにはこちら ■「『クリード チャンプを継ぐ男』「ロッキー」放送記念:竹原慎二の選択」 放送記念プレゼントキャンペーン! ★竹原慎二さん格言付き直筆サイン入り色紙を3名様にプレゼント! ザ・シネマのWEBサイトプレゼントページより応募ください。※ザ・シネマの会員「ザ・シネマメンバーズ」へ会員登録(無料)が必要です。応募期間:2019年4月23日(火)~2019年5月31日(金) プレゼント応募先ページはコチラ 番組を視聴するにはこちら

-

NEWS/ニュース2019.04.17

『町山智浩のVIDEO SHOP UFO』で 4月『ロールスロイスに銀の銃』、5月『ビーチレッド戦記』の放送が決定! LAから!町山智浩さん直筆サイン入りトートバックをプレゼント!

ザ・シネマの人気オリジナル番組『町山智浩のVIDEO SHOP UFO』は、ビデオショップ店長に扮したLA在住の映画評論家・町山智浩さんが激レア作品を厳選し、映画本編とその前後に町山さんの圧倒的な知識量による徹底解説がつく番組をLAからザ・シネマがお届けしています! また放送にあわせ、番組ロケ現場であるロサンゼルスにあるビデオショップのトートバッグ(町山さんのイラストの直筆サイン入り)を10名様にプレゼントします。 プレゼント応募先ページはコチラ ■4月5月の『町山智浩のVIDEO SHOP UFO)』番組詳細 4月~『ロールスロイスに銀の銃【町山智浩撰】』放送日: 4月29日(月)深夜03:15~/5月9日(木)深夜01:30~黒人監督の先駆者による刑事ものブラックスプロイテーションは『バッドボーイズ』の原点か?番組情報はコチラ 『ビーチレッド戦記 【町山智浩撰】』© 1967 METRO-GOLDWYN-MAYER STUDIOS INC.. All Rights Reserved ---------------------------------------------- ■ザ・シネマ『町山智浩のVIDEO SHOP UFO』の4月、5月放送にあわせてプレゼントキャンペーン実施! 番組ロケ現場であるロサンゼルスにあるビデオショップのトートバッグ(町山さんの可愛いイラストの直筆サイン入り)を10名様にプレゼント!A4サイズも入ります。※デザインはお選びいただけません。 ザ・シネマのWEBサイトプレゼントページより応募ください。 ※ザ・シネマの会員「ザ・シネマメンバーズ」へ会員登録(無料)が必要です。 応募期間:2019年4月17日(水)~2019年5月31日(金) プレゼント応募先ページはコチラ 番組を視聴するにはこちら

-

COLUMN/コラム2019.04.02

アメリカの現実を投影したディストピア世界を描く低予算B級ホラー・アクション・シリーズ

‘13年の夏、アメリカで一本の低予算ホラー・アクション映画が予想外の大ヒットを記録する。タイトルは『パージ』。バジェット300万ドルに対して、公開週末の興行収入はナンバー・ワンの2500万ドル。最終的な世界興収は8900万ドル以上に達した。以降もシリーズ化されて人気を博し、スピンオフ的なテレビシリーズまで作られることに。B級ホラー映画を得意とする制作会社ブラムハウス・プロダクションにとって、『パラノーマル・アクティビティ』(’09)や『インシディアス』(’10)に続く看板シリーズとなった。 シリーズ全作に共通する基本設定は下記の通りである。 経済悪化や犯罪率の上昇などで社会が混乱した近未来のアメリカ。この機に乗じて政権を掌握した「新しい建国の父」なる政治組織が全体主義的な統治支配を行い、大衆の不満の捌け口としてパージ(粛正)法を施行する。これは年に一度、3月21日の夜7時から翌朝7時までの12時間だけ、殺人や強盗、レイプなどの凶悪犯罪を合法化するというもの。その間、警察も病院も消防署も一切機能しない。ただし、政府要人などランク10以上の特権階級はパージの対象外で、もし彼らに危害を加えたら重罰に処せられる。よって、広範囲に被害が及ぶ可能性のある爆弾や細菌兵器などの使用は不可。このパージ法によって失業率は1%にまで低下し、犯罪率も過去最低を更新。かくして、アメリカは暴力のほぼ存在しない平和で安定した社会を実現した…というわけだ。 「人間はもともと暴力的な生き物。内なる攻撃性を解き放つことで、国民の精神を健全化する」というのがパージ法の目的なのだが、しかしそれはあくまでも表向きの大義名分に過ぎない。アメリカ政府の本当の狙いは、富裕層による富の独占と国民の分断だ。パージへの参加・不参加は個人の自由。参加者はおのおの武器を手にして殺人や略奪などの「狩り」に出かけ、不参加者は屋内に立て籠もって朝が来るのを待つ。おのずと武器やセキュリティシステム、各種保険などの必需品が毎年飛ぶように売れ、特定の企業や業界が莫大な利益を上げ、権力者たちも多額の政治献金によって懐が潤うことになる。 その一方で、十分な武器やセキュリティを確保できない中流以下の庶民は当然ながら命の危険に晒される確率が高く、中でも無防備にならざるを得ない貧困層は格好のターゲットにされる。ではなぜ民衆はパージ法反対のために立ち上がらないのか?これは、今回残念ながらザ・シネマでは放送されないシリーズ第3弾『パージ:大統領令』(’16)で明らかにされるのだが、実は「新しい建国の父」のバックに保守系キリスト教団体が付いており、「宗教」と「愛国」を盾にしたプロパガンダで国民を洗脳し抑圧している。それゆえ、ナチ政権下のドイツの如く、反政府レジスタンスは表立った活動ができないのだ。いずれにせよ、一般の庶民同志に殺し合いをさせて支配層への不満をガス抜きし、ついでに貧困層の人口を減らすことで社会福祉予算を大幅に削減できる。まさに一石二鳥のシステムと言えるだろう。 さながら、21世紀アメリカの現実を投影したかのようなディストピア。監督・脚本を手掛けたのは『交渉人』(’98)や『アサルト13 要塞警察』(’05)などアクション映画の脚本家として知られるジェームズ・デモナコだ。1作目の初稿を書き上げた当初、彼は周囲から「こんな反米的な内容の暴力映画、絶対に受けるはずがない」と猛反対されたという。自身も本シリーズを「反米的」と認める監督は、しかし「僕は自分の国を愛している。でも今の我々は狂っている」と1作目公開当時のインタビューで告白している。 「ウォールストリートを占拠せよ」の抗議運動によって不公平な富の再分配や経済格差の拡大が大きな社会問題となり、バージニア工科大学やサンディフック小学校など全米各地で発生する銃乱射事件の頻度が増す一方だった1作目公開時のアメリカ。もともと銃規制賛成派でリベラル寄りのデモナコ監督は、そんなアメリカ社会の在り方に強い憤りを覚えていた。また、’05年にハリケーン・カトリーナが米南東部を襲った際の、アメリカ政府のあまりに杜撰で不十分な対応にも怒りを禁じえなかったという。そうした権力や社会への不信感が『パージ』シリーズ制作の原動力になっているようだ。 第一弾『パージ』の舞台は富裕層が暮らす高級住宅街。主人公はセキュリティ会社のエリート・セールスマン一家。言ってみれば、パージ法の恩恵に与って財を成した搾取側の人々だ。最新のセキュリティシステムを完備した大豪邸に暮らす彼らにとって、パージの夜の虐殺も略奪も対岸の火事。自分たちには直接関係がないものと高をくくっているのだが、しかしふとした出来事から暴力集団の家宅侵入を許してしまい、絶体絶命の危機に陥ることとなる。 さらに本作では、富裕層の中にもあるヒエラルキーに着目し、高級住宅街における隣近所の格差に由来する憎悪と嫉妬を浮き彫りにしていく。いったんパージ法のような権力の理不尽を許してしまえば、たとえ支配者側についていても身の安全は保障できないし、いつ自分たちが弱者へ転落して犠牲を強いられることになるかも分からない。「今がよければ」「自分さえよければ」という浅はかで利己的な考え方は、いずれブーメランとなって我が身に返ってくる。暴力と憎悪の蔓延する世界では、誰もがそれと無関係ではいられないのだ。 続く第2弾『パージ:アナーキー』では、舞台が貧困層の人々が暮らす下町へと移り、パージの晩に逃げ場を失った貧しい男女5人のサバイバルが描かれる。1作目の主人公が白人一家であったのに対し、こちらは白人・黒人・ヒスパニックの多人種構成(母娘役のカーメン・イジョゴとゾーイ・ソウルは肌の色が薄いもののアフリカ系)。あくまでもテーマの焦点は人種問題ではなく階級問題なのだが、しかしデモナコ監督自身も「結果的に人種と階級は切り離せない」と語るように、貧困層になればなるほど人種的マイノリティが増えることは避けられない。 ウォルター・ヒル監督の『ウォリアーズ』(’79)からインスピレーションを得たという『パージ:アナーキー』。お互いに助け合いながら、獲物を探すパージャー(パージ参加者)たちがうごめく真夜中のスラム街を駆け抜ける主人公たち。そんな彼らが中盤で武装集団に拉致され、とある場所へと連れていかれる。そこは、なんと白人富裕層たちが人間狩りを楽しむ狩猟場だった…! というわけで、あからさまに分かりやすい超格差社会のメタファーに、少なからず苦笑いさせられることは否めないが、この下世話なくらいにベタな社会風刺こそが『パージ』シリーズの醍醐味でもある。そもそも、シリーズの基本姿勢は低予算のエクスプロイテーション映画。デモナコ監督は古いハリウッドB級娯楽映画の伝統に倣ったと語っている。かつて、ドン・シーゲルやサミュエル・フラーといった職人監督たちは、生活のためと割り切って低予算B級映画の仕事を引き受けたわけだが、実のところ西部劇やアクション活劇といった純然たる娯楽映画を撮りつつ、その中に政治的なメッセージや社会的なテーマを盛り込むことが少なくなかった。『パージ』シリーズもその延長線上に存在するというわけだ。 映画とは時代を映す鏡でもある。「願わくは、(『パージ』シリーズが)『ソイレント・グリーン』のように、まるで荒唐無稽な話だと受け止められるような社会であって欲しい。それが理想だけれども、悲しいことに現実はそうでない」とも語っているデモナコ監督。その後も、まるでトランプ大統領の出現を予感したかのような第3弾『パージ:大統領令』(2020年大統領選へ向けたトランプ陣営のスローガン「Keep America Great(米国を偉大なままに)」まで登場する)、パージ法の始まりを描いた前日譚『パージ:エクスペリメント』(‘18・’19年6月に日本公開予定)と続き、より人間ドラマにフォーカスしたテレビシリーズ『パージ』(’18~)も登場。監督は公開時期未定の次回作映画でシリーズに終止符を打つと公言しているが、果たしてそれまでにアメリカ社会はどのような変化を遂げているのだろうか。■ ▼放送情報はコチラから。 『パージ』 (2013年公開) 『パージ:アナーキー』 (2014年公開) 『パージ:大統領令』(2016年公開) ▼関連情報 映画『パージ:エクスペリメント』6/14公開記念、 ザ・シネマで6/5(水)、6/14(金)、6/29(土)に 「パージ」シリーズ一挙放送!プレゼントキャンペーンも実施!

-

COLUMN/コラム2019.03.30

『弁護人』で“韓国の至宝”ソン・ガンホが演じた元大統領の軌跡

“民主主義”を標榜するような国でも、時の政権によって“政府の敵”と見なされた者たちを標的に、“ブラックリスト”が作られることは、往々にしてある。 有名なのは、ウォーターゲート事件により辞任に追い込まれ、「史上最低の大統領」という評価もある、アメリカの第37代大統領リチャード・ニクソン(任期:1969~74)が作った、「政敵リスト」。そこには政治家やジャーナリストと並んで、ベトナム反戦や公民権運動などに熱心だったハリウッドスターたち、ポール・ニューマンやジェーン・フォンダなどの名前が挙げられていた。 ニクソンはこうした“リスト”に載せた人物たちを、「税務調査」などの手段で締め上げて、圧力を掛けることを目論んだとされる。結局は国税庁のTOPが拒んだため、調査が実施されることはなかったと言われるが。 こうした“映画人”をもターゲットにした“ブラックリスト”という意味で、近年大きなニュースが報じられたのは、韓国。2016年10月に全国紙「韓国日報」によって、その前年=15年5月に、当時朴槿恵(パク・クネ)大統領を頂く韓国政府が、“文化芸術界”の検閲すべき9,473人の名簿を作成し、関係省庁へと送ったことが明らかになった。「この“リスト”に載せたタレントや文化人は、干せ!」と、政府が暗に指示したわけである。 リストアップされたのは、大統領選挙やソウル市長選で、朴陣営に敵対する候補を支持した者や、2014年4月に発生した「セウォル号沈没事件」に関して、政府やその関係者を批判した者など。ご存知の方が多いと思うが、修学旅行中だった高校生250人を含む、300人以上の死者・行方不明者を出したこの大事故では、政府の対応の遅れや不手際が強く非難され、朴政権に大きな打撃を与えていた。 では具体的に、韓国政府の“ブラックリスト”に挙げられた“映画人”とは、どんな顔触れだったのか?『オールド・ボーイ』(03)『お嬢さん』(16)などのパク・チャヌク監督、『悪魔を見た』(10)『密偵』(16) などのキム・ジウン監督、『10人の泥棒たち』(13)などに出演する女優のキム・ヘスといった、一流どころの名前が並ぶ。そして、本作『弁護人』の主演俳優であるソン・ガンホの名も、その“リスト”に挙げられていた。 韓国映画界には、かつての“韓流四天王”=ヨン様やチャン・ドンゴンなどのイケメン系とは別に、エラが張った巨顔ですんぐりむっくりな体形の人気スター達が居る。私は“ジャガイモ系”と呼んでいるが、『哀しき獣』(10)のキム・ユンソクや『新感染 ファイナル・エクスプレス』(16)のマ・ドンソク、『容疑者X 天才数学者のアリバイ』(12)のチョ・ジヌン、本作にも“カタキ役”で出演しているクァク・ドウォンといった面々が、それである。 ソン・ガンホは、そんな“ジャガイモ系”の先駆け且つ代表的な存在として、『シュリ』(1999)『JSA』(2000)『殺人の追憶』(03)『グエムル 漢江の怪物』(06)といった、韓国映画史に残る数多のヒット作や名作に次々と出演。“国民俳優”“韓国の至宝”の名を恣にし、日本でも高い人気を誇る。名実ともに、韓国映画界きってのTOPスターである。 そんな“韓国の至宝”が、政府に睨まれる直接の原因となったのは、「セウォル号事件」の問題で署名活動に参加したこととされる。しかし2013年に製作された本作に主演したことも、その遠因になっていることは、容易に想像できる。ガンホが演じた本作の主人公=ソン・ウソクのモデルは、廬武鉉(ノ・ムヒョン)元大統領だからである。 本作では、1978年から87年頃までの韓国・釜山を舞台に、ソン・ウソク≒政治の世界に進む前の廬武鉉の姿が描かれる。もちろん映画向けに創作された部分もあるが、大筋では事実をほぼ正確に描いているという。 では、廬武鉉の歩んだ道を、簡単にまとめてみたい。それは即ち、本作の内容の紹介になるし、主演俳優のガンホが、朴政権に目を付けられた理由の説明にも繋がる。 1946年、釜山の貧しい農家に生まれた廬武鉉。頭脳は優秀ながら、お金がなかったため大学に行けず、アルバイトをしながら司法試験の勉強を始めた。 途中3年間の徴兵期間を経て、75年=29歳の時に、司法試験に合格。裁判官を経て弁護士となる。本作ではこの辺りからが、描かれる。 廬武鉉は、弁護士事務所の開業からしばらくは、税務を専門とし、お金儲けに邁進した。本作の中で、豊かになった主人公が、苦学時代に食い逃げした食堂にお金を返しに行くエピソードが登場するが、これも実話が基になっているという。 転機が訪れたのは、81年。同僚弁護士に頼まれ、「釜林(プリム)事件」の被害者の弁護を担当したことだった。この事件では、釜山でマルクス主義などの本の読書会をしていた、学生や教師、サラリーマンなど22人が、令状もなく突然逮捕された。彼らは2カ月もの間不法監禁され、過酷な拷問を受けていた。 当時の全斗煥(チョン・ドファン)政権は、軍事クーデターと不正選挙で権力の座に就いたこともあって、“民主化”を目指す者たちを敵視していた。そのため思想的な背景が深いとは言えない、読書会のような集まりにも目を付けて、「国家保安法」の名の下で、“アカ=共産主義者”“北朝鮮のスパイ”扱いをして摘発。徹底的な弾圧を加えていた。 それまではノンポリで、“民主化運動”などにも関心がなかった廬武鉉だが、弁護をする若者の身体に拷問の痕を見付け、強い衝撃を受ける。それがきっかけとなって彼は、金儲けの得意な弁護士から、180度の変身を遂げる。 この事件の弁護を、まるで「家族のように」献身的な姿勢で行ったのをはじめ、貧しい人々のために、“無料”で法律相談に乗ったり弁護を引き受けるなど、いわゆる“人権派弁護士”となったのである。 このような活動を邪魔に思った政権側は、検察を使って彼を拘束したり、弁護士資格を停止したりした。映画『弁護人』で描かれるのは、この辺りまでである。

-

COLUMN/コラム2019.03.28

「エンスラポイド作戦」映画化作品4本の全容~『ハイドリヒを撃て!「ナチの野獣」暗殺作戦』~

1942年5月17日、ナチス・ドイツのSS=親衛隊大将ラインハルト・ハイドリヒが、チェコスロバキアのプラハで襲撃されて重傷を負い、8日後の6月4日に死亡した。レジスタンスの力を借りて、ハイドリヒの暗殺計画「エンスラポイド(類人猿)作戦」を実行したのは、亡命チェコスロバキア軍人たち。亡命先のイギリスから、母国に潜入しての決行だった。 この顛末は確認出来る限りで、今までに4回映画化されている。フリッツ・ラング監督の『死刑執行人もまた死す』(1943)、ルイス・ギルバート監督による『暁の七人』(75)、そして本作、ショーン・エリス監督の『ハイドリヒを撃て!「ナチの野獣」暗殺作戦』(2016)、更に今年1月には、セドリック・ヒメネス監督の『ナチス第三の男』(17)が日本公開されている。 この“暗殺作戦”が、かくも欧米のフィルムメーカーたちを惹き付けるのは、なぜであろうか?まずは、ナチの中でハイドリヒが占めていた位置がポイントと思われる。 ドイツ近現代史研究者の増田好純氏が著すところによれば、ハイドリヒは「ナチズムの暗面を象徴する存在」だったという。親衛隊のTOPであるハインリヒ・ヒムラーの片腕として、ゲシュタポ=秘密国家警察を含む警察組織を掌中に収め、アドルフ・ヒトラー総統の“敵”を、徹底的に排除することに努めた。それは時には、ナチ内部の粛清にも及んだ。 そんな中で、人種的・社会的マイノリティの迫害やユダヤ人の大虐殺にも大きく関与。それが、「絞首人」や「死刑執行人」、「若き死神」「金髪の野獣」など、様々な異名を取る所以である。 1941年9月には、ハイドリヒは、ドイツの支配下だったチェコスロバキアの事実上の総督に就任。当時高まりを見せていた抵抗運動の撲滅を図って、全土に戒厳令を布告し、弾圧を強化していった。 そんな「ナチズムの暗面を象徴する存在」の暗殺が、成功したわけである。ナチが席捲していたヨーロッパでは無理でも、既にドイツと交戦状態にあったアメリカで、すぐにそれを題材にした作品が作られたのも、むべなるかな。反ナチ・レジスタンスのプロバガンダ作品として、正に打ってつけのネタであったのだ。 そうして、“暗殺”の翌年にアメリカで公開されたのが、『死刑執行人もまた死す』である。当時のハリウッドには、このニュースを映画化するのに、格好の人材が揃っていた。 監督のフリッツ・ラングは、戦前のドイツ映画界きっての巨匠。ナチスの台頭後にアメリカに渡って、活躍していた。 原案・脚本は、やはりドイツからアメリカに亡命中だった、ベルナルド・ブレヒト。20世紀最大の戯曲家のひとりで、「三文オペラ」や「肝っ玉お母とその子供たち」などを著した、あのブレヒトである。音楽はブレヒトと亡命仲間の同志である、ハンス・アイクラ―が担当した。 『死刑執行人も…』は、実際にあった“暗殺”の顛末を、事細かに描いた作品ではない。この作品で“死刑執行人”ハインリヒを暗殺するのは、レジスタンスの闘士フランツ。架空の人物である。フランツは逃走中に、マーシャという女性に救われ、匿われる。 暗殺犯の行方をつかめないゲシュタポは、犯人を密告するか自首させないと、事件とは無関係な市民たちを無差別に殺していくと宣言し、弾圧を強める。匿ってくれたマーシャの老父も連れ去られ、フランツは苦悩するが…。 連行された市民たちが、毅然とした態度で処刑されていく描写。ドイツ軍と通じている裏切り者の男を、市民たちが一丸となって罠には嵌め、暗殺犯に仕立て上げていくサスペンスなど、見事な出来栄えである。 エンディングでは、「The End」ならぬ「NOT……The End」」という文字が画面に映し出され、今は戦時中で、自由を得るためのナチスとの戦いが、これからも続いていくことが表される。普遍的にも、素晴らしい作品と言える。 とはいえこれはやはり、戦争中にハリウッドのセットで撮られた、プロバガンダ作品。戦後しばらくすると、同じ“ハイドリヒ暗殺”の映画化でも、現実の舞台だったプラハでのロケを敢行した、ぐっとリアルな描写が施されるようになる。 先にフィルムメーカー達が、この題材に惹かれる理由として、ナチの中でハイドリヒが占めていた位置を挙げたが、ここでもう一つのポイントが浮上する。実際に行われた「エンスラポイド作戦」が、あまりにも壮絶で、悲劇的な色彩を帯びている点である。 戦後30年経って映画化された『暁の七人』では、暗殺を実行するのは史実通りに、イギリスに亡命していたチェコスロバキア軍人のヤン軍曹(演:ティモシー・ボトムズ)とヨゼフ曹長(アンソニー・アンドリュース)ら。 彼らはパラシュートで母国に潜入すると、レジスタンスと合流。潜伏生活の中で暗殺計画を練り、試行錯誤の上で、ハイドリヒが車で司令部に向かう道中を待ち伏せて襲うという、大胆な作戦を決行する。 ハイドリヒの殺害は見事に成功したものの、ナチは厳重な捜査網を敷いて、レジスタンスを血祭りに上げていく。そして更に、一般のチェコスロバキア国民に対する報復行為に踏み切る。標的となったのは、リディスという田舎町。男という男は、すべて銃殺刑に処され、女性や子どもは強制収容所へと送還され、町は全滅に至った。 一方、暗殺に成功したヤンとヨゼフら7人は、協力者である教会に隠れ、脱出の日を待っていた。しかし裏切り者の密告などで、ナチに包囲されてしまう。700人もの親衛隊と、壮絶な銃撃戦を行う7人だったが、1人また1人と倒れていく。最後に地下室に逃げ込んだヤンとヨゼフは、ナチの水攻めの中で、覚悟の自決を遂げるのだった…。 『暁の七人』から30余年を経て、改めて「エンスラポイド作戦」の全容を描いたのはが、本作『ハイドリヒを撃て!「ナチの野獣」暗殺作戦』である。史実に基づく以上大筋は変えようがないが、『暁の七人』にはまだあった、戦争映画特有の作戦遂行までのワクワク感や成功後のカタルシスが、本作では大幅に削ぎ落されている。 ハイドリヒ暗殺に成功してしまえば、ナチの追及が強まり、無関係な市民への虐殺が行われるのは、あらかじめわかっている。そのためレジスタンスのメンバーの中には、ヤンとヨゼフへの協力に躊躇する者も出てくる。 また本作では、暗殺実行後の部隊が国外脱出することの困難さが、はじめから強調されている。ハイドリヒ暗殺が“片道切符の特攻作戦”の色が強かったことが、示唆されているわけだ。 様々なリスクを想定し、それが現実のものになるのを目の当たりにした上で、それでも実行すべき作戦だったのか? 『ハイドリヒを撃て!』では、観る者も問われていく。

-

COLUMN/コラム2019.03.27

さながらアントニオーニかゴダールか、ハリウッドスターの監督作という色眼鏡を外して見て欲しい佳作

舞台は’70年代初頭の南フランス、地中海に面した入江の高級ホテル。シボレーのコンバーチブルに乗ったアメリカ人の中年夫婦が到着する。夫ローランド(ブラッド・ピット)は創作に行き詰まったアル中の流行作家、妻ヴァネッサ(アンジェリーナ・ジョリー)は情緒不安定で不愛想な元ダンサー。会話の節々に愛情の片鱗が垣間見える2人だが、しかし夫婦仲は冷え切っているも同然だ。不器用ながらも関係の修復を試みるローランド。一方のヴァネッサは、彼が自分の体に指一本触れることも許さない。 かくして、夫は午前中からバーに入り浸って酒をあおり、妻はホテルの部屋に閉じこもってバルコニーから入江を眺めて過ごす。だが、そんなある日、隣の部屋にハネムーンの若い新婚夫婦フランソワ(メルヴィル・プポー)とリア(メラニー・ロラン)がチェックインしたことから、ローランドとヴァネッサの関係に奇妙な変化が生じる…。 当時、交際9年目で正式に結婚したばかりだったハリウッド最強のパワーカップル、ブラッド・ピットとアンジェリーナ・ジョリーが、2人の出会いとなった大ヒット作『Mr. & Mrs.スミス』(’05)以来2度目の共演ということで話題を呼んだ『白い帽子の女』(’15)。しかも、妻アンジーが監督と脚本を手掛け、夫婦揃ってプロデュースにも名を連ねるという夢のブランジェリーナ・プロジェクトだ。当然、配給会社ユニバーサルは興行的な成功を期待したはずだが、しかし結果はまさかの大赤字。批評家からもこき下ろされてしまった。さらに追い打ちをかけるかの如く、本作の公開から約1年後にブラピとアンジーは離婚。ある意味、呪われた一本となってしまったのである。 オープニングとエンディングでカーラジオから流れてくる、ショパンをモチーフにしたジェーン・バーキンの名曲「ジェーンB.~わたしという女」の気だるい歌声とメロディが、ミケランジェロ・アントニオーニさながらの退廃的なアンニュイ・ムードを漂わせる本作。それはまるで、’60~’70年代初頭のヨーロッパ映画のような趣きだ。ビジュアルのイメージはジャン=リュック・ゴダールの『軽蔑』(’63)、作家とその妻のすれ違いを描くストーリーはアントニオーニの『夜』(’61)を彷彿とさせる。 さらに、ある理由で精神を病んでしまった妻が次第に壊れていく様子は、アメリカン・インディーズ映画の父ジョン・カサヴェネテスの『こわれゆく女』(’74)をも連想させるだろう。実際、カサヴェテスを崇拝するブラピとアンジーは、夫婦二人三脚で映画を作り続けたカサヴェテスとジーナ・ローランズを、自分たち夫婦関係のロールモデルとしていた。いずれにせよ、これは完全にアートシアター向きの小ぢんまりとした芸術映画。なるほど、ブランジェリーナ夫婦を目当てに映画館へ足を運んだミーハーな観客が、なんじゃこりゃ!?と戸惑ってそっぽを向いてしまったとしても全く不思議ではない。初めから需要と供給が噛み合っていないのだ。 そもそも映画監督としてのアンジェリーナ・ジョリーは、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争を題材にした長編処女作『最愛の大地』(’11)から、一貫して「非ハリウッド」の姿勢を貫いてきたと言えよう。太平洋戦争で日本軍捕虜となった米兵の実話を描いた『不屈の男 アンブロークン』(’14)は、そのストーリーこそ米国大衆好みの戦争英雄譚だったが、しかしあえてハリウッド映画的なヒロイズムを排除することによって、熱心な人権活動家という側面を持つアンジーらしい人道主義的な視点を備えた反戦映画として仕上がった。 クメール・ルージュ時代のカンボジアの混沌と恐怖を、家族とともに集団農場送りとなった少女の視点から見つめた最新作『最初に父が殺された』(’17)に至っては、もちろんカンボジアとの合作だからという理由もあるが、全編に渡ってカンボジア人キャストがカンボジア語で演じるという徹底ぶり。日常の延長線上にあるジェノサイドの不条理を丹念に描くリアリズムにも説得力がある。この一般受けをものともしないアンジーの映画作りへの取り組みは、ハリウッド屈指の高額ギャラを稼ぐ大女優なればこその余裕かもしれないが、それでもなおその我が道を行く作家性には強く関心を寄せずにはいられない。 振り返って、この『白い帽子の女』で描かれるのは、人間誰しもが人生で一度は向き合うことになるであろう「喪失感」だ。’07年に最愛の母親を卵巣腫瘍で亡くしたアンジーは、どうしようもなく深い喪失感から抜け出ることの出来ない時期が続いたという。彼女の母親は元女優ミシェリーヌ・ベルトラン。夫ジョン・ヴォイトの浮気が原因で離婚したミシェリーヌは、女優としての夢を諦めて息子ジェームズと娘アンジーの子育てに人生を捧げた。10代の頃にイジメが原因で鬱状態に陥り、自傷行為やドラッグに溺れた経験を持つアンジーは、そんなどん底の時期を支えてくれた母親に対して、人一倍の強い愛情と絆を感じていたのである。苦労の連続だった母親がなぜ56歳という若さで逝かねばならなかったのか。そのやり場のない悲しみと憤りが、ある出来事が原因で深い喪失感を抱えた主人公ローランドとヴァネッサの夫婦関係に、さらに言えば妻ヴァネッサの不安定な心理状態に投影されていると言えるだろう。 そんな2人がホテルの隣室に宿泊する若い新婚夫婦と親しくなるわけだが、ここからストーリーは思いがけない方向へと展開していく。幸せの絶頂にある若夫婦の寝室を、ローランドとヴァネッサは壁の穴からこっそりと覗き見するのだ。かつては私たちもあんな風に愛し合っていた。いけないことだと重々承知しつつ、壁穴の向こうの光景から目を逸らすことの出来ないヴァネッサ。その行為を当初は咎めたローランドだが、しかしやがて共犯関係へと転じる。あらゆることに無関心・無気力だった妻が、久しぶりに見せる強い好奇心。そこに、彼は夫婦関係改善の手がかりを感じ取ったのだ。 実際、この「共通の趣味」をきっかけにローランドとヴァネッサは、お互いにかつての愛情を取り戻していくかのように見える。しかし、ことはそれほど単純ではなかった。やがてヴァネッサの若夫婦に寄せる関心は度を越えた執着へと変わり、やがて彼女の心に潜む深い喪失感が詳らかになっていく。明るい兆しのように思えたヴァネッサの変化は、実のところギリギリで持ちこたえていた彼女の精神がバランスを失った瞬間、つまり崩壊の序曲のようなものだったのだ。 監督アンジェリーナ・ジョリーの視線は、まるで作り手である彼女自身が主人公たちと一緒になって手探りで答えを見つけ出そうとするかの如く、壊れかけた夫婦の苦悩と葛藤、そして再生までの道程をどこまでも丹念に見つめていく。これは、彼女のほかの作品でも同様だ。『最愛の大地』にしろ、『不屈の男 アンブロークン』にしろ、『最初に父が殺された』にしろ、戦争や内乱といったドラマチックなシチュエーションよりも、その渦中に置かれた人々の心理や感情の変化と成長を細やかにくみ取ろうとする。それゆえに、どうしても彼女の作品は長尺になってしまうのだが、しかし同時にそれが醍醐味でもあるのだ。 一方で、ほかの作品では空撮によるロングショットを多用することで、被写体と一定の距離感を保とうとするアンジーだが、ここではいつもと違って全体的に寄りの画が多く、本作が彼女にとって極めてパーソナルなテーマを扱った映画であることがよく分かる。よくよく考えれば、恋愛映画というジャンル自体が映像作家アンジェリーナ・ジョリーにとっては異質。そういう意味でも、とても興味深い作品だと思う。 もちろん、古いヨーロッパ映画の雰囲気をどこまでもリアルに再現した映像の美しさも素晴らしい。母ミシェリーヌがこの時代のヨーロッパ映画が大好きで、アンジー自身も少なからぬ影響を受けたらしい。撮影監督はミヒャエル・ハネケとのコラボレーションンで有名なクリスティアン・ベルガー。照明の代わりに自然光を反射鏡で使った独特の風合いが、時代の空気を見事なくらいに蘇らせている。タイプライターやルイヴィトンの旅行鞄など、ヴィンテージな小道具の使い方も洒落ている。 オープニングとエンディングを飾るジェーン・バーキンを筆頭に、フランス・ギャルやシャンタル・ゴヤのようなイエイエアイドルから、シャルル・トレネやシャルル・アズナヴールのような王道シャンソンまで、全編に散りばめられた懐メロ・フレンチポップスの数々もレトロな情緒を演出する。まるで、あの時代に本当に迷い込んでしまったような感覚が心地いい。『ベティ・ブルー』(’86)や『カミーユ・クローデル』(’88)の作曲家ガブリエル・ヤレドによる音楽スコアも甘美でノスタルジックだ。ちなみに、劇中で使用される楽曲の大半は’60年代のものだが、しかしイエイエを卒業したシェイラの’74年のヒット曲「Tu Es Le Soleil」や、やはり元イエイエアイドルのジャクリーヌ・タイエブが’79年にリリースした「Petite Fille Amour」が含まれているので、選曲の時代考証はわりとざっくりしているようだ。 とりあえず、ハリウッドのメガスター、アンジェリーナ・ジョリーの監督作という色眼鏡を外して見て頂きたい佳作。当時アメリカの批評で、「所詮は意識高い系セレブの自己満足映画」という論調が多かったのもそのせいだろう。結局、我々は人生の光も影もありのままに受け入れるしかない、痛みも悲しみも人生の一部として付き合っていくしかない。そんな風に感じさせる穏やかで静かな幕引きがとても好きだ。■ 参考資料:「『白い帽子の女』メイキング」(‘15年制作・ビデオ作品)/『偉大なるミューズ:ジーナ・ローランズ』(‘15年制作・ビデオ作品)/「Angelina Jolie on 'By the Sea', Her Wedding and the Sony Hack」(‘15年インタビュー記事・Harper’s Bazaar掲載)/「By the Sea DGA Q&A with Angelina Jolie Pitt and Marc Levin」(‘15年全米監督協会制作・ビデオ作品)

-

COLUMN/コラム2019.03.26

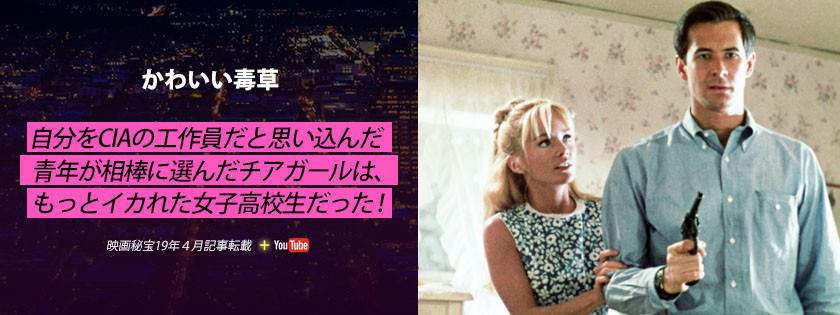

自分をCIAの工作員だと思い込んだ青年が相棒に選んだチアガールは、もっとイカれた女子高校生だった!

サイコ・スリラーの傑作『かわいい毒草』、これはもう、今シーズン2の目玉です!日本では1973年に淀川長治先生の『日曜洋画劇場』で放送されて、僕はその時に観たんですが、それ以降、日本では観ることができませんでした。VHSやDVDも未だに出ていません。今回お届けするのが誇りに思える映画です。 主演はアンソニー・パーキンス。彼が精神病院から出てくるところから映画が始まります。もう、これがもう「やられた!」って感じです。なぜなら、彼はヒッチコックの『サイコ』(60年)以来、8年間、アメリカ映画に出てなかったんですが、『サイコ』の最後はパーキンスが精神病院に入るところで終わるんですよ。だから、当時の観客からすれば、8年間病院に入ってた彼がまさに出てきたみたいなんですよ。 パーキンスといえば、かつては青春スターだったんですが、『サイコ』でサイコ・キラーを演じて、それがあまりに強烈すぎて、サイコ役しか回って来なくなったので、ヨーロッパに逃げていたと言われています。この『かわいい毒草』でのパーキンスは妄想性の虚言症。だから、彼は主役なのに、彼が言ってることを観客は信用できないというトリッキーな役です。 その彼が美少女に恋します。そして、いつもの調子で「僕は実は正義のスパイなんだ」とか妄想というか虚言で口説きますが、その少女は全部信じてくれる。そのうちになりゆきでスパイみたいな破壊活動まですることになりますが、そのとき、やっと主人公は気づきます。この子のほうがクレイジーだと。タイトルになっている、かわいい毒草ちゃんだったんですね。 毒草ちゃんを演じるのはチューズデイ・ウェルド。少女モデル出身で、セブンアップという清涼飲料水の広告で大人気になった人です。清純派のアイドルだったんですが、私生活では中学生くらいから酒と麻薬とセックスでめちゃくちゃでした。だから、見た目は可愛いけど実は猛毒という役柄とぴったりなんですね。 監督はノエル・ブラック。まだ30歳での商業映画デビュー作です。この人は天才です。学生時代に作った自主短編『スケーターデーター(Skat erdat er )』でいきなりカンヌ映画祭の短編部門で賞を獲りました。カリフォルニアのスケボー少年少女を描いた、詩のような、ミュージックビデオみたいな青春映画の傑作です。この『かわいい毒草』もサイコ・サスペンスですがブラック・ユーモアに満ちていて、色彩や編集もポップ、まったく古びていません。さらに、環境破壊やアメリカ文化批評まで含んだ、深い映画になっています。 しかし『かわいい毒草』を作った20世紀フォックスは、当時別の大作映画の失敗で資金難に陥り、『かわいい毒草』は宣伝や配給の予算を与えられず、ひっそりと小規模に公開されて忘れられました。でも、その後、少しずつ評価が高まり、現在はカルト・ムービーになっていますが、おそらく日本では初めて観る人も多いと思います。絶対に面白いので、ぜひ、ご覧ください。■ (談/町山智浩) MORE★INFO. ●製作のマーシャル・バックラーとノエル・ブラック監督は、TV界出身の新人で短篇『Skaterdater』(未公開)で61年カンヌ映画祭でグラン・プリ、アカデミー賞の短編賞ノミニーを得たチームだった。 ●原作は66年に発表されたスティーヴン・ジェラーの未訳小説『She Let Him Continue』。 ●依頼されてから6週間で書き上げたという脚色のロレンツォ・センプル・Jr. が、ニューヨーク映画批評家協会脚本賞を授与された。 ●『サイコ』(60年)以来アメリカを離れヨーロッパで映画出演を続けていたパーキンス久々のハリウッド映画出演となった。 ●初の長編となるノエル・ブラック監督は、神経質なウェルドに適切な演技指導が出来ず、ウェルドは後に「最低の体験だった」と述べた。 © 2001 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

-

COLUMN/コラム2019.03.26

映画史上もっともリアルなエイリアン迎撃戦『世界侵略:ロサンゼルス決戦』

■観客を深い没入感へと誘導するSF戦争スリラー 『世界侵略:ロサンゼルス決戦』のコンセプトは明快だ。映画におけるリアルな戦闘描写が確立された時代に、エイリアンの侵略戦争を描いたらどのような展開ができるのだろう? そんな興味をとことんまで追求してみせた作品である。すべてのショットが誰かの視点ごしだったり、あるいはCNNニュースなど馴染みのメディアのフォーマットを介したディスプレイ映像であったりと、あたかも自分が戦場のオンタイムの目撃者であるかのような、没入感の高いビジュアル作りが施されている。 物語はいきなり核心から入っていく。東京湾に流星群が降り注ぎ、その2時間後に正体不明の敵が湾岸を包囲し、全世界で一斉攻撃を開始したという報道がなされる。映画はそんなエイリアンとの戦闘下において、アメリカ海兵隊による民間人救助の模様を拾い上げていく。そして同時にそこが、エイリアンの世界侵略に対する最後の防衛線となるのだ。 こうした性質上、本作はランニングタイム110分のうち、90分間ほぼオンタイムでストーリーが進行する。このような作りが、ドラマを能動的に読み解いていくのではない、自分がスクリーンと接続する乗り物にまたがり、劇中の主人公の体験を受動するかのような環境へと観る者を誘導していく。 ■『ロサンゼルス決戦』のリアリティ創出(1:歴史) まず『世界侵略:ロサンゼルス決戦』がこうしたスタイルを獲得するまでの、ハリウッド映画のリアル戦闘描写へのアクセスの道程をざっくりと記しておきたい。異論はあるかもしれないが、参考までにお付き合い願おう。 前述した「リアルな戦闘描写が確立された時代」というのは、スティーブン・スピルバーグによる第二次世界大戦映画『プライベート・ライアン』(98)を起点とする。が、それより少し前にリドリー・スコット監督が『G.I.ジェーン』(97)のリビア部隊の救出シーンにおいて「ジッター(クイック)ズーム」というカメラワークを導入し、リアルな戦闘描写の嚆矢となった。ジッターとは「ゆらぎ」や「乱れ」を指す言葉で、カメラのズーム機能を急速に前後させ、カメラ視点の定まらない様子を表現したものだ。 このカメラの動きを強調するスタイルが、ドキュメンタリーのような臨場感を示す記号のひとつとして定着していく。代表的な使用タイトルとして名作TVSFシリーズのリメイク『GALACTICA/ギャラクティカ』(03〜09)などが挙げられるが、同シリーズでは宇宙艦隊戦などの画を見せる場合にジッターズームを多用し、著しく迫真性を帯びたものへとビジュアルを昇華させている。 そして『G.I.ジェーン』の翌年に登場した『プライベート・ライアン』は、戦闘シーンをリアルに再現するスタイルを確立させ、映画に大きな革命をもたらした。40年代の記録映像のように手持ちカメラを徹底させることで、戦争という物理的実体を即物的に捉え、観客の視点とスクリーン上のアクションとを一体化させたのである。しかも同作に対抗意識を燃やしたリドリー・スコットが『ブラックホーク ダウン』(01)において90分ノンストップの戦闘シーンを展開させるなど、その模様はさらに激化していったのだ。 このようにスピルバーグのアプローチは多くの模倣を生み、戦闘描写の常套手段となった。また当時はフィルムからデジタルへと移行する過渡期にあり、デジタルのノンリニア編集は膨大な数の映像素材の接続を可能にし、またカメラのデジタル化はフィルムの限界を超え、その複雑な編集に足る映像素材を提供していったのだ。そしてCGIの進化は様々なカメラワークへの合成や加工を容易にするなど、それらの要素が絡んで一本の縄を編むかのように、映画の表現を膨らませていったのである。結果『トランスフォーマー』や『ジェイソン・ボーン』シリーズなど、アクションを主体とする作品の台頭や、『ゼロ・グラビティ』(13)『レヴェナント:蘇えりし者』(16)のように、劇中の主人公の体験を受動する「ライド・アトラクション」型映画の台頭をうながしたのである。 ■『ロサンゼルス決戦』のリアリティ創出(2:手法・VFX) 『世界侵略:ロサンゼルス決戦』も、こうしたライド・アトラクション型の系譜に連なる作品のひとつだ。そしてリアリティを目標とし、エイリアンの要素をこうした映画に適合させるために、数多くのVFX(視覚効果)が必要となった。 監督のジョナサン・リーベスマンと視覚効果スーパーバイザーのエベレット・バレル指揮のもと、VFXを担当したのはシネサイト、ハイドラックスといった大手VFXベンダー(製造元)で、特にシネサイトはエミー賞の視覚効果賞を受賞したTVミニシリーズ『ジェネレーション・キル 兵士たちのイラク戦争』(08)でクリエイトした、イラク侵攻作戦のビジュアルが起用の決め手となった。そのことからも分かるように「リアルな戦闘描写」という本作の方向性は徹底したものといえるだろう。(*1) ●シネサイトによる『ジェネレーション・キル 兵士たちのイラク戦争』VFXリールhttps://vimeo.com/163721486 またカナダのバンクーバーにあるVFXスタジオ、エンバシーVFXがエイリアンの創造に中心的な役割を果たし、最近でも『スパイダーマン:スパイダーバース』(18)で活用された3DCGソフト「Houdini」を用いてエフェクトの開発に努めた。またガレージバンドと呼ばれるVFXチームでは、暗視ゴーグルやライフルスコープごしに見る映像などノイズ系エフェクトソフトを駆使し、この映画の決め手となるルックを創造している。 しかし最も困難だったのは、手持ちカメラを一貫させた本作に数多くの合成処理を施さねばならなかったことだろう。現在はライブカメラの動きを把握するカメラトラッキングソフトウェアの開発によって、手持ちカメラで撮影した規則性のない複雑なカメラワークでも、CGエフェクトを追跡し合成することができるようになった。本作でもそうした「boujou」や「PFTrack」などの3Dトラッキングソフトを用いてマッチムーブに対応しているが、作業自体は非常に煩雑きわまるものだったようだ。しかしこうした困難への果敢なチャレンジこそが、この「映画史上もっともリアルなエイリアン迎撃戦」の描写を実現させたといえるだろう(*2)。ちなみに映画において、手持ちカメラのマッチムーブが大きくクローズアップされたのは1996年に製作・公開されたデザスターパニック『ツイスター』で、同作ではCGで生成された竜巻を、手持ちカメラのような不規則なライブ映像に適合させるため、コンピュータ上において手作業での合成がおこなわれている。前段の『プライベート・ライアン』然り、革新的な表現の開発には、それに挑んだ野心的な先行作があることを忘れてはいけない(*2)。 とはいえ軍事アドバイザー監修のもとブートキャンプを敢行した、この映画独自の作劇アプローチも賞賛に値するし、要求に応えた俳優たちの優れたパフォーマンスも映画に説得力を与えている。また説得力という点では、1990年代後半から2000年代初頭にテレビ界に台頭した「リアリティ番組」も同作のコンセプト・ならびに方法論や映像づくりに影響を及ぼしていることも付け加えておきたい。■ 参考文献/(*1) Cinefex 125 - Battle: Los Angeles / Rango / Black Swan / Sucker Punch(*2)BATTLE LOS ANGELES: BEN SHEPHERD – VFX SUPERVISOR – CINESITEhttps://www.artofvfx.com/battle-los-angeles-ben-shepherd-superviseur-vfx-cinesite(*3)日本版シネフェックス12(1996年・トイズプレス)

-

COLUMN/コラム2019.03.09

全編一人称視点の異色作『ハードコア』誕生の背景

■『ストレンジ・デイズ』と共有されるエクストリームなPOV視点 2015年に製作されたロシア映画『ハードコア』は、 一人称視点によってストーリーが語られるアクションスリラーだ。最大の特徴としては、主人公の目線によって状況の推移を展開させていく「POV」のショットだけで構成されている。映画用語で一人称視点をPoint of View(ポイント・オブ・ビュー)、略してPOVと呼称するが、全編をこれで通した作品というのは革新的といっていいだろう。 とはいえ長い映画の歴史において、全編POVといった試みに前例がなかったわけではない。1947年、ハードボイルド小説の第一人者であるレイモンド・チャンドラーの原作を映画化した『湖中の女』は、私立探偵フィリップ・マーロウを主人公とする一人称物語のスタイルを、そのまま映像へと置き換えた実験作として知られている 『湖中の女』予告編 『ハードコア』の監督であるイリア・ナイシュラーは本作を参考のために観たと、オフィシャルのインタビューにて述懐しているが(*1)、極めて古典的ということもあってか、さほどインスピレーションの喚起にはならなかったとのこと。むしろ発想に大きな影響を与えたのは1995年製作のSF映画『ストレンジ・デイズ/1999年12月31日』(95)だと言明している。女性監督キャスリン・ビグロー(『ハートロッカー』(08)『デトロイト』(17))の手によるこの映画は、他人の五感を記録し、第三者に疑似体験させるバーチャル装置「スクイッド」をめぐって、元警官が陰謀に巻き込まれていく近未来サスペンス。冒頭の約3分30秒に及ぶPOVショットが見どころのひとつといっていい。車に乗った強盗団が現金を奪い、現場に駆けつけた警官を振り切ってビルの屋上へと移動。そして別のビルの屋上へと飛び越えていくまでのエクストリームな逃走POVは、まさに『ハードコア』の起点と解釈して相違ない。ビグローのキャリア初期を飾るこの傑作は、残念なことに日本では接する機会が極端に減ってしまっているが、『ハードコア』と併せて観ると、大胆なアイディアのネタ元が分かって面白い。 ■デジタル時代が可能にした難易度の高い撮影 しかし現実的な問題として、実績のない監督が、何の担保もなくこんな長編作品を撮れるはずもない。もちろん、そこには然るべきプロセスがある。ナイシュラー監督は2013年、『ストレンジ・デイズ』のテイストを引用し、自分が所属するインディーズバンドのプロモーションビデオ'Bad Motherfucker'をPOVで監督している。それがYouTubeで話題を呼び、世界的に注目されることによって、POVスタイルの長編映画化という流れへと行き着いたのだ。 Biting Elbows - 'Bad Motherfucker' さいわいにも、時代はこうした大胆な挑戦に対して優しい環境となっていた。一昔前だと、POVスタイルを全編通してやる、という方針をつらぬこうにも、技術的な制約が難関となって立ちはだかる。フィルムだと感光のためにライティングを必要とし、照明機材の配置が欠かせず、激しい移動をともなうショットの撮影には向かない。またフィルムカメラは大型で機動性にも限界があり、根本的にフィルム撮影では難しい手法なのである。 しかし、やがて時代はフィルムからデジタルへと移行。フィルムから解放されたカメラは小型になり、また少ない光源でも充分な明るさが得られるようになったことから、堰を切ったようにPOVスタイルの作品が群発されていく。怪獣出現のパニックをカムコーダーごしに捉えた『クローバーフィールド/HAKAISHA』(08)や、ゾンビの増殖をカメラクルーの視点から捉えた『REC/レック』(07)などがその筆頭だろう。 ただ『ハードコア』はシューティング・スタイルのバトルゲームにも似た映像表現を用いることで、他の同系統の作品とは一線を画すものになっている。加えて編集もワンショット長回しによる構成を基本とし、観客と画面上における主人公との同化率をより高いものにしている。なによりPOVがインパクトを与えるだけのものではなく、作品のテーマや結末のサプライズに結びついていくのだから徹底されている(ただ非常にショッキングな残酷描写が多いので、鑑賞には一定の配慮と注意が必要だ)。 そのため『ハードコア』の撮影には特殊な撮影機器が用いられている。アクション用のカメラ「GoPro」をマスク形のヘッドリグに装着した、ウェアラブル(着用)型の特別仕様カメラが本作のために開発され(*2)、それをかぶったスタントマンを介して撮影が行われているのだ。また磁気的に画像を安定させる機能もマスクに追加され、デジタル合成などのマッチムーブへの配慮もなされている。劇中、上空から脱出ポッドで地上へと落下したり、カーチェイスになだれ込んで撃ち合いを始めるといったアクロバティックな展開は、こうした開発の賜物といえるだろう。 ところが、あまりにもスムーズなカメラの動きは観る者に違和感を与え、リアリティを欠落させるという懸念から、わざとショットに揺れを発現させる改良がほどこされた。余談だが、スタンリー・キューブリック監督のベトナム戦争映画『フルメタル・ジャケット』(87)は、この技術的な思想を共有している。同作では戦闘シーンの撮影において揺れを抑止し、スムーズな移動映像が撮ることのできるステディカムが用いられているが、激しい戦場を写し取るのにかえって臨場感を損ねるということから、性能の精度を落として撮影がなされたのである(*3)。 ■新規ジャンルに着手する革新派ベクマンベトフ 若き監督の非凡な才能によって生まれた『ハードコア』だが、なによりもこの映画を語る上で、同作のプロデューサーであるティムール・ベクマンベトフの存在をないがしろにはできない。彼の映画に対する一貫した姿勢と無縁ではないからだ。 ベクマンベトフはナイシュラーの演出した'Bad Motherfucker'を観て、即座にコンタクトをとり映画化を提案。その即決ぶりに驚かされるが、氏はわずか数分の短編を一見しただけで、ナイシュラーのポテンシャルを感じたのだという。いわく、 「従来の手法と異なる作品は、もとより相当のスキルがないとできない」(*4) ナイシュラー監督同様、ベクマンベトフもプロモーションビデオ作家という前歴を持ち、またCMディレクターとしてロシアの広告の発展に貢献。自国で空前の大ヒットを記録したダークファンタジー『ナイト・ウォッチ NOCHINOI DOZOR』(04)を生み出すなど輝かしい経歴を持つ。加えて『ナイト・ウォッチ』では、映画スタジオの民営化によって乱立した小規模VFXプロダクションをまとめ、大きな作品をVFXを担当できるようにインフラを整理し、ロシア映画の娯楽大作化・大型化への轍を築いたのだ。また映画やテレビドラマの劇中に実在の商品や企業を映し出すことで広告収入を得る「プロダクト・プレイスメント」をロシアで初めて導入するなど、映画にリアリティとコストダウン効果をもたらしている。また近年においても、『アンフレンデッド』(14)と『search サーチ』(18)といった作品を世に送り出し、その革新性を強く示す形となった。両方ともにPC(パソコン)のモニター上だけで物語が展開するという、これまでの映画表現にない手法を持つものだ。 『ハードコア』は監督のスタイルや実験的な着想もさることながら、それに理解を示して積極的なサポートをし、世に送り出そうとするプロデューサーがいればこそ可能になった企画なのである。■ ©2016 STX FINANCING, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

-

COLUMN/コラム2019.03.08

麻薬ではなく資金の流れを追え!米法執行史上最も成功した潜入捜査「Cチェイス作戦」を描く『潜入者』

2019年現在、アメリカにおける麻薬戦争とは主に対メキシコのそれを意味するが、しかしかつてのアメリカにとって麻薬戦争の最大の敵はコロンビアにあった。もともと中南米からアメリカへの麻薬供給源はメキシコだったものの、現地政府の麻薬撲滅作戦が功を奏して生産量が激減したことから、’70年代にコロンビアの麻薬組織が台頭。その中でも圧倒的な勢力を誇ったのが、一時は世界7番目の大富豪にまで上りつめた帝王パブロ・エスコバルが君臨する中南米最大の麻薬組織メデジン・カルテルだった。 そのメデジン・カルテルの資金洗浄網の実態を暴き出し、麻薬帝国崩壊のきっかけを作った潜入捜査の実話を描いた映画『潜入者』。冒頭のテロップで、同カルテルが’80年代にアメリカへ密輸した麻薬が1週間あたり4億ドルに相当する15トンもあったこと、その大半がフロリダ南部から持ち込まれたことが記されているが、実際に当時のフロリダは麻薬の大量流入で治安が著しく悪化し、マイアミはニューヨークやロサンゼルスと並ぶ全米最大(というより最悪)の犯罪都市となっていた。まさしく、ドラマ『特捜刑事マイアミ・バイス』や映画『スカーフェイス』の世界だ。 主人公は実在のアメリカ関税局捜査官ロバート・メイザー(ブライアン・クランストン)。舞台は1985年のフロリダ州タンパ。日本人にはピンと来ない人も多いかもしれないが、タンパにはフロリダ州最大規模の貿易港があり、対南米の輸出入において重要な窓口となる。おのずと麻薬カルテルの活動拠点ともなるわけで、地元関税局に勤めるメイザーはメデジン・カルテルの壊滅を目指して日夜奮闘していたわけだ。 しかし、潜入捜査で捕まえるのは末端の密売人など小物ばかり。とてもじゃないが、今のやり方ではパブロ・エスコバルやドン・チェピのような組織のトップを狙うことは出来ない。そこで彼が考えついた作戦は、麻薬そのものを追うのではなく資金の流れを追うこと。なぜなら、組織が麻薬取引で得た違法な現金は、必ずどこかで洗浄するはずだからである。 名付けて「Cチェイス作戦」。Cは現金=キャッシュ(Cash)のC。「現金を追う」からCチェイスというわけだ。後に「アメリカの法執行史上最も成功した潜入捜査のひとつ」と呼ばれることになる作戦だが、そのあらましは意外とシンプル。資金洗浄の闇商売を請け負う悪徳ビジネスマンに扮したメイザーが、おたくの仕事も引き受けまっせ!と組織に接触してその輪の中へと深く潜入し、幹部との信頼関係を築いて違法な資金の流れを掴むのである。 とはいえ、もちろん作戦計画のディテールには細心の注意が必要。少しでも矛盾が生じれば相手に正体がバレてしまい、自分はおろか同僚や家族の命まで危険にさらすことになる。劇中では触れられていないものの、もともとメイザーは大学時代に連邦税の執行・徴収を担当する内国歳入庁(IRS)の情報局でアルバイトをしていた経験があり、その頃から潜入捜査のノウハウを学んできたという筋金入りのプロだ。しかしそんな彼でも、この「Cチェイス作戦」は長年のキャリアで最も困難な捜査のひとつだったという。 なにしろ、相手は全米はおろか世界中に情報網を持つ巨大な麻薬カルテル。潜入捜査に当局の影がチラついてはいけない。例えば、偽りの身分で銀行口座ひとつ作るにしても、関税局に任せず自分自身で直接銀行へ出向いて手続きをすることが肝心。なぜなら、あらゆるところに組織のスパイや協力者がいるため、その気になれば簡単に調べがついてしまうからだ。もちろん、当局の監視が付けばすぐに見破られる。なので、少なくとも相手と接触している間は味方のバックアップは期待できない。まさに、孤立無援の状態で臨まねばならないのである。 さらに言えば、潜入捜査官は俳優ではない。要するに完全な別人を演じることは出来ないのだ。あくまでも捜査官本人のプロフィールを土台とし、そこに脚色を加えることで他人のふりをするのが潜入捜査の基本だと、メイザーはインタビューで語っている。この「Cチェイス作戦」の場合だと、彼は自分と同じイタリア系で年齢も近く、イニシャルが同じなのでサインを間違えずに済むボブ(=ロバート)・ムセラという実在した故人のアイデンティティを拝借し、同僚のエミール・アブレウ(ジョン・レグイザモ)や元囚人の協力者ドミニク(ジョセフ・ギルガン)の助言を得ながら、裏ビジネスを含む多角経営で巨万の富を得た成金ビジネスマンという架空のキャラクターを作り上げていったのだ。 裏社会の人間らしい仕草や言葉遣いを駆使してボブ・ムセラになりきるメイザー。しかし根本的な人間性までは変えられない。それゆえ、カルテル関係者との接待の場で女性をあてがわれるという想定外の事態に直面した彼は、つい「自分には婚約者がいるから浮気は出来ない」とキャラ設定にない発言をしてしまう。愛妻家の良き家庭人である彼は、たとえ職務とはいえ妻を裏切ることは出来なかったからだ。結果的に、婚約者役の女性捜査官キャシー(ダイアン・クルーガー)をミッションの心強いパートナーとして得ることが出来たのは幸いだったのだが。 ちなみに、ボブ・ムセラという架空のキャラを演出するために、メイザーは巨大なオフィスや豪華な邸宅、ロールス・ロイスやジャガーなどの高級車にプライベート・ジェットなどを用意した。ただ、その全てを関税局の予算でまかなうことは不可能だったため、劇中で描かれているように裕福な知人からオフィスなどは借り受けたそうだ。また、映画ではあっという間に潜入捜査が始まったような印象を受けるが、実際は半年以上をかけて綿密に下準備を行ったという。そもそも、この「Cチェイス作戦」自体が5年の歳月をかけて遂行されたものだった。 このように、潜入捜査の巧妙な作戦テクニックと駆け引きのスリルに目を奪われる本作。世界78か国に支店を持つ大手銀行BCCI(国際商業信用銀行)が思いがけず餌に食いつき、彼らが裏社会の資金洗浄に大きく関わっていたことが明るみになっていく過程なども実に面白い。「私たちの言っている意味、お分かりですよね?」などと、遠回しに取引を持ち掛けてくる辺りのやり取りはなんとも絶妙で、メイザーならずとも「うおっ!棚ボタで大物が引っ掛かりやがった!」と内心小躍りしてしまうこと必至だ。しかし、それに輪をかけて引き込まれるのは、犯罪の世界に身を沈めていかねばならない当事者の心理描写である。 潜入捜査のプロとはいっても一介の国家公務員。普段の平凡で平和な日常とはまるで異質な、暴力とドラッグとセックスにまみれた裏社会に身を置かねばならなくなるわけだから、その精神的なストレスは我々素人の想像を絶するものがある。任務の合間に妻子の待つ我が家へ戻ったメイザーが感じる、二重生活者ならではの虚無感や焦燥感は生々しい。しかも、演じているのがブライアン・クランストン。おのずと、平凡なダメ亭主と麻薬王の二つの仮面を持つドラマ『ブレイキング・バッド』の主人公ウォルターとイメージが重なって説得力が増す。これぞキャスティングの妙である。 そして、麻薬カルテルの輪の中に深く潜入することで、メイザーやキャシーはターゲットである犯罪者たちに感情移入していくことになる。これこそが本作最大のハイライトと言えるだろう。ある一面では確かに彼ら(カルテル幹部)は非道な悪人だが、しかし同時に良き夫や良き父親など善人の側面も持ち合わせている。仕事が麻薬密売や殺人などの犯罪行為ということを除けば、ある意味で普通のビジネスマンとあまり変わりないのだ。そんな彼らを巧みに騙して心を開かせ、その信頼と友情を利用して罠にはめ、最終的には逮捕しようというのだから、少なからず良心の呵責を覚えてしまうのは致し方ないだろう。 それもまた仕事の一部だというメイザーは、潜入捜査官には「白と黒」、「イエスとノー」の区別がハッキリとしたメンタリティの持ち主が向いているとインタビューで語っている。つまり、グレーゾーン的な思考にとらわれることなく、目的を成し遂げるために何が正しくて何が間違っているのかを明確かつ瞬時に判断できる「割り切り力」が必要とされるわけだ。なにしろ、金や女の誘惑も多い世界に身を投じるのだから、ブレることなく職務を全うするためには割り切るしかないのだろう。それだけに、クライマックスの一斉検挙は痛快であると同時に一抹のほろ苦さも漂うのだ。 なお、劇中ではメイザーがメデジン・カルテルの運び屋だったバリー・シール(マイケル・パレ)と接触するが、これは映画化に際して加えられたドラマチックなフィクション。また、冒頭で潜入捜査中のメイザーの胸に仕掛けられた盗聴器が焼けてしまうシーンも、原作本では言及されていない。 かくして、メデジン・カルテルの資金洗浄網を暴いて大物幹部を検挙し、大手銀行BCCIの悪事をも白日のもとにさらした「Cチェイス作戦」。その後、コロンビアの麻薬カルテルは衰退の道をたどることになるわけだが、しかし現在も麻薬戦争は場所や形を変えて継続しており、あえてどことは言わないが、たびたびニュースで報じられている通り犯罪組織の資金洗浄に加担する銀行も後を絶たない。それはまるで、終わりなき戦いのようだ。■ ©2016 Infiltrator Films Limited