ザ・シネマ 飯森盛良

-

COLUMN/コラム2017.08.20

ガンダム+聖書+白鯨+ワーグナー=『ホワイトタイガー ナチス極秘戦車・宿命の砲火』〜08月05日(土)ほか

この8月ブラピの『フューリー』(14)を放送しますが、ここではそれとセットでご覧いただきたいロシア映画『ホワイトタイガー ナチス極秘戦車・宿命の砲火』をご紹介します。これ、『アルゴ』と『ライフ・オブ・パイ』が競った12年度アカデミー賞で外国語映画賞にノミネートされたほどの戦争映画の傑作です。 なぜセットで見るべきか?どちらもドイツ軍が誇るVI号戦車ティーゲルⅠが敵役として無双っぷりを見せつける戦車映画だから。西部戦線の米軍M4シャーマン中戦車と、東部戦線の通称ソ連軍(当時正式には「労農赤軍」と称していましたが)の“鬼戦車”ことТ-34中戦車。左右からドイツ目指して進撃するこの主人公たちの前に、当時最強の重戦車ティーゲルが立ちはだかる、というお話。8月5日には二本立ててやりますぞ! ティーゲル、「ティーガー」とも「タイガー」とも言いますがワタクシはガキの頃から「ティーゲル」と呼んでます。プラモ作りませんでした?ド直球に格好良いのでタミヤ1:35ティーゲルとハセガワ1:450大和は男の子はみんな作る。強い!格好良い!少年の憧れ! とは言え、「俺も戦車か大和に乗って戦争してー!」と思うかというと、大人に、マニアに、なればなるほど、絶対そうは思わないものです。文章写真映像を通じて無関心な人より戦場のグロい実態も知るからです。 で、ブラピの『フューリー』。これがグロいのなんの!これ見て「俺も戦争してー!」と思う奴いません。優れた戦争映画=優れた反戦映画で、グロを見れば見るほど反戦主義者になるという“プライペート・ライアンの法則”が見事にあてはまる、近年稀に見る傑作です。 ただ逆に、虎つながりという訳でもありませんが、“ライフ・オブ・パイ方式”というのもある。見るに耐えないグロすぎる絵ヅラ。聞くに耐えない悲惨すぎる話。そんなの生のまま出されても胃が受け付けないよ…。だから象徴ほのめかし暗示メタファーという節度のオブラートに包んで観客に提示する。それが“パイ方式”です。 『ホワイトタイガー』はそっち系。おとぎ話調の不思議な戦争メルヘンとなっております。ファンタジー風味が足されることで独特のほっこりマイルドな味わいとなり、見る者の心の深層にも、逆に、忘れられない夢みたく残りやすい。 お話は、「ホワイトタイガー」の異名をとる無敵のティーゲルⅠが東部戦線のタイガで(タイガーだけにね。ププ)霧に紛れ神出鬼没に現れては赤軍に大損害を与えている。ドイツ兵捕虜を尋問しても、実在しないとか単なる噂だとか、話には聞くが現物を見たことないとか、正体は白い悪魔なんだとか、あれはドイツ精神の具現化したものだとか、ほとんど都市伝説の域。実際に目の前に現れたとき写真に収めようとしても原因不明でシャッター切れない。オカルトか!? このホワイトタイガーに乗機を撃破され、全身に普通は死んでる級の大火傷を負った赤軍Т-34操縦士が、奇跡奇蹟の復活(英語レザレクション 露語バスクレセーニエ)を遂げ、驚異的回復を見せて戦線に復帰。記憶喪失で名無しの彼が主人公です。 「俺は戦車と話せる」と電波発言をし、ホワイトタイガーのことを評して「戦車には人が乗っているが、あいつは違う」とか「あいつはすでに死んでいる」とか、ヤバい人か預言者しか言わないようなイッちゃってることを口走り、しまいには“戦車の神”のお告げが聞こえるとも主張(お前は神の子か!)。「神は天空の玉座で壊れた戦車たちに囲まれ(紅の豚か!)、金色に輝くТ-34を駆る時には雷鳴が轟く」と、言った瞬間ほんとに落雷!という奇蹟まで起こす。上官がそんな彼を心配して「記憶喪失と言ったってご両親や妻子がいて心配してるかもしれんぞ」と言ってくれても、「いや、家族がいても死亡通知受け取ったはずなのでもういいです」と答える。まぁ、神の子に妻子はいないもんですけど、それくらいホワイトタイガーを仕留めることに執着していて、糧秣(ミリメシ)も摂らず、ただ噛むだけ。 ちなみにイエスは復活した時、自分が本当に復活したことを証明するため、弟子の前で物を喰って飲み込んでみせて、生身の肉体で復活したことを見せつけるのですが(ルカによる福音書24章41~43節)、この名無し主人公は仲間と食事を共にしない。飲み込まずに噛むだけ。キリストまがい、ってこと?こいつ生身の人間なのか!? それと、ホワイトタイガーと言いながら車体がグレーな点も気になるのですが、ところで、『白鯨』(1851)という米文学がありましたな。巨大すぎるホワイトくじらに足を喰いちぎられたエイハブ船長が、小さき復讐の鬼と化して体格差数百倍のホワイトくじら退治に取り憑かれるというお話です。半分狂ってる執念の男エイハブ船長という人間像の典型を生みました。実は『フューリー』車長ブラピ大兄もまた、その典型にモロあてはまる。 それと、全編ワーグナーの曲鳴りっぱなしで、これ『タンホイザー』ですが、『タンホイザー』であることには特に意味なさそう。単なる“ナチっぽさ”の記号としてワーグナーを引用しただけかと。ワーグナーってそういう音楽。ヒットラーがどハマりしてたせいでね。変なファン付くとアーティストが迷惑するな…。 余談ながら『エイリアン:コヴェナント』でも、冒頭とラストでワーグナーが流れますが、単なる“ナチっぽさ”の記号としても機能してますけど(ファスベンダーの“メンゲレの気持ち”表現演出として)、加えて、それがどの楽劇のどの曲なのかにちゃんと意味持たせてる。さすがリドスコ深っ!すでに、いつもの通り町山智浩さんがたまむすびでその点を解説済みですので、各自それは聴いといた方がいいと思います。 閑話休題。この映画には「ニュータイプっぽい」、「ガンダムっぽい」という感想が多いのですが、それ以外にも、聖書に『白鯨』にワーグナーと元ネタがいくつもある、やたら奥が深い映画なのです。 さて、最後に、ここから先、盛大にネタバレしますので、映画を見る前には読まないでくださいね。ただ、映画見終わっても「意味わっかんねー…」という人多いと思いますが、その場合多少のヒントにはなるかと。 名無し主人公のТ-34対ホワイトタイガーのニュータイプ同士の壮絶ガチ戦車戦は劇中2回あり、本作のクライマックスなのですが、引き分けで決着つかず、次がいきなりドイツ降伏のシーンに。おいおい宿命の対決はどうすんだ!? ベルリン市内でドイツ復員将兵の列を見物した足で、上官はジープ(ГАЗ-67Бではなく本当に米軍のウイリスジープ)を転がして名無し主人公のもとを訪ねます。郊外の夢のようにのどかで美しい田園風景に、なぜか1両だけポツンと、戦い終えて“陣中また閑あり”の風情でТ-34は停車している。主人公もなぜか一人きりで、仏のような顔付きで整備にいそしんでいる。上官が話しかけます、「戦争は終わった」と。お前この先どうすんだと聞きたげな感じ。すると名無しは遠い目をして「あいつを焼き払うまで戦争は終わりません」と返す。上官「あいつはいない。もういなくなった」、名無し「あいつは待ってる。20年でも50年でも100年でも待ち続け、また現れる。焼き払わねば!」と確信に満ちて答えます。上官が物を取りに一瞬ジープに戻ってから振り返ると、もうТ-34も主人公も姿が消えている…煙のように。実際に煙が一条あとにはたゆたっているばかり。エンジンの排気煙?戦車に乗って去ったの?にしてはエンジン音聞こえなかったぞ…昇天(英アセンション 露バズニセーニエ)か!?

-

COLUMN/コラム2017.04.05

【本邦初公開】これが日本未公開で未ソフト化なんておかしくないですか!?な文句なしの娯楽作!「ウェルメイド」とはこういうことさ〜『ゲティン’ スクエア』〜04月20日(木)深夜ほか

今回4月にお送りする、ザ・シネマが買い付けてきた激レア映画全3本は、どれも本邦初公開ですが、そのうちここではサム・ワーシントン主演のオーストラリア産クライム・ムービー『ゲティン’ スクエア』をご紹介させていただきます。 のっけからいきなり武装強盗シーンで始まるこの映画。目出し帽をかぶった犯人数人組がショッピングモールの事務所を襲います。従業員の給料を奪おうというのです。そこに一発の銃声が。強盗の一人が撃たれました。そいつを背負い、現金もバッグに詰め、一味はワンボックスカーに撤収。急発進させた車内で撃たれた男の死亡が確認されます。死んだのはジョニー。「どっちみち廃人だったしなコイツ」と犯人の一人が吐き捨てます。 ここで場面が切り替わり、刑務所の鉄条網がアップで映って「GETTIN’SQUARE」とタイトルが入ります。時制が6ヶ月前にさかのぼりました。結末を最初に見せて「どうしてこうなった!?」を逆にたどっていく構成です。ここまでが5分強のタイトルバック。テンポの良い編集と音楽使い、オーストラリア映画らしい抜けのいい風景ショット、つかみはOK!この監督は上手いぞ! 監督はジョナサン・テプリツキーという人で、誰かと思ったら『レイルウェイ 運命の旅路』(2013)撮った人でした。あの映画、「“反日”映画だ!」なんて一部で言われましたが全然そんなことはなく、むしろ若干反米か?ぐらいの反イラク戦争映画、実に良くできた豪英合作の反戦映画でした。「拷問はイカンぞ!」というね(トランプさん聞いてる?)。日本で紹介されることの少ない監督ですが、確かな技量を持っている人と見た。 閑話休題。さかのぼること半年前、ジョニーと本作の主人公バリー(彼も強盗グループの一員です)はそのムショに服役中でした。バリーは仮釈放を認めてもらおうと何度も査問会に訴えてきたけど却下され続け、今回もまたダメ。彼は殺人罪で懲役12年。しかしそれは冤罪で、汚職刑事に供述調書を捏造されたからで、真犯人は別にいるんだ、と一貫して主張してきたのですが、その名前を「俺はチクリはやらない」と頑なに黙っているため、聞き入れてもらえないのです。 この主人公バリーを演じるのがサム・ワーシントン。2009年の『アバター』&『ターミネーター4』、その後の『タイタンの戦い』&『タイタンの逆襲』等で今やすっかりおなじみのハリウッド・スターですが、本作の本国公開は2003年。彼のキャリアでも初期の頃にあたります。バリーは、主張している通り実際に無実で、ムショに入れられたのは本人曰く「しょんべん漏らしてたぐらいガキだった」歳。それでも「チクリはしない」と仁義を貫いて早8年という、愚直で朴訥な男です。サム・ワーシントンの好演が光ります。 しかし!そんな主役を完全に喰っちゃう珍演を見せるのが、ジョニーを演じるデヴィッド・ウェンハム(ウェナムと表記されることも)です。『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズのファラミア(ボロミアの弟で父デネソール侯から目の仇にされていた次男)で知られる俳優です。リスさん/ウサギさん系ルックスからは想像もできないバっキバキの腹筋を披露した『300』シリーズ、逆にルックス的にはこっちの方が似合う『ヴァン・ヘルシング』でのコメディリリーフ的ヘタレ修道士役も印象に残ってはいるものの、いかんせん脇も脇…。でも本作でのジョニー役は、それらと比べて役が大きくて準主役級。決して悪人ではないんだけれど頭があまりにも悪すぎて人生に支障をきたしちゃってるジャンキー、という忘れがたいDQNキャラに命を吹き込んだウェンハムは、この年のオーストラリア各映画賞で男優賞を総なめにするほどの高い評価を得ました。必見です! このジョニーがまず仮釈放されます。査問会で珍しくまっとうなことを言い(劇中で彼がまともなことを言うのはここだけ)、それが委員たちにまぐれで好印象を与えたのです。バリーは例によって真犯人を明かさなかったため申請を棄却されますが、しかし彼もその直後、母親が病死し(彼はいつも家族写真を眺めて懐かしがっていたのですが死に目に会えず…)、独り未成年の弟が実家に遺されてしまったために、急きょ仮釈放が認められます。 獄中でバリーとジョニーが最後に言葉を交わした時、2人はGET SQUAREを固く誓い合います。GET SQUAREとは「堅気になる」という意味で、何度も何度もセリフに出てくる、本作劇中の最頻出イディオム。今となっては、しっかり者で常識人のバリーが、麻薬常用で脳がすかすかスポンジ状になっちゃったとしか思えないラリパッパのジョニーの面倒を見てやってるような保護・被保護の関係ですが、もとはと言えば、ガキで入所したバリーにジョニーがあれこれ世話を焼いてやったという過去があり、それをバリーはいまだに恩義に感じていて、今も2人は厚い友情でむすばれたダチ公同士なのです。 そして最後の1人。3人目の主要キャラクターが、レストラン・オーナーの成り金おやじダレンです。演じるのは「ハリポタ」でワームテール役だった人ティモシー・スポールさん。本作の舞台となるオーストラリア東岸ゴールドコーストのサーファーズパラダイスという土地で、「テキサス・ローズ」という場違いな悪趣味全開アメリカン風ダイナーを営んでいます。ウエイトレスは全員露出度の高いカウガールのエロ制服を着せられており(牛革白黒模様ブラ×フリンジ付きリンリンランラン風インディアン革ミニスカ)、そして歳の離れた奥さんはと言うと見事に金髪巨乳のビッチ。まごうかたなきTHEトロフィー・ワイフですな。『ウルフ・オブ・ウォールストリート』におけるマーゴット・ロビー的な。 バリー、ジョニー、ダレン、全員GET SQUAREしたいと思っている前科者たち。中でもダレンは、流行らないレストランのオーナーとして一応は成功しており、すでにGET SQUAREをほぼ達成できていて、違法なことから完全に足を洗いたいと願って万事において自重している妻子持ち。バリーとジョニーはムショを出たてで、堅気としての人生を今まさにスタートさせたく思っている。でも、そう簡単にはいかない。世間が受け入れてくれないのです。 バリーは、いくら冤罪を主張していても結局「殺人罪で8年服役していた」という“前科”が付いて回っちゃいますから、どこも雇ってくれません。ムショでは調理場担当として調理師スキルを習得しており、しかも腕も良いのですが、誰も雇わない。 ジョニーはアホすぎて出所後もトラブルを自ら次々と招きよせちゃいます。堅気になりたいと本気で思っていることは確かなのですが、社会常識が無さすぎてその方法が彼にはわからない。 ダレンはと言うと、カネを任せていた会計士が特捜部に目をつけられたトバッチリで、資産を特捜に差し押さえられそうになります。彼が築いてきた資産の元手となったのは大昔に彼が銀行詐欺を働いて得たカネで、その件ではちゃんと服役してキッチリお務めも済ませており、シャバに出てきてからあくまで運用で蓄財してきたのですけど、それを全額没収され、しかもその資産運用がマネーロンダリング行為にあたるとして、その容疑で久しぶりに逮捕されそうという絶体絶命の立場に。 堅気として真面目に生きたくてもそうさせてくれない世知辛い世の中で、どんどん彼ら3人はのっぴきならないシチュエーションに追い込まれていくのです。 そこから、どう最後の(最初の)武装強盗のシーンに話がつながっていくのか!?というお話なのですが、いゃあ、シナリオよく出来ているんですわ。まず脚本が良い!そして演出が良い!ウェンハムも良い!舞台が良い!サーファーズパラダイスの風景が良い!おまけに音楽使いまでが良い!これサントラ欲しくなる映画ですよ。グルーヴ・アルマダの「Easy」、「チョレえ!チョレえ!いま思い返せば超チョロかった!」と何度も繰り返すだけの、もう「ゴッキゲン!」としか評しようのない当時流行ビッグビートの歌が、クライマックス→エピローグ→エンドロールにかけてフルコーラスでかかるのですが、ここのBGMとあいまったラストのガッツポーズ感は、まさしく痛快無比!!!!!!!! これだけはネタバレを何卒お許しいただきたいのですが、この映画、追い込まれた男どもの痛快きわまりない大復讐劇なのです。GET SQUAREには「仕返しする」、「恨みを晴らす」という意味も別にあって、この映画のタイトルって実はWミーニングになっていて…いや、もうこれ以上は何も申しますまい。あとはぜひとも本編をご覧ください。実に良く出来た娯楽映画で、「こういうのってあんまし趣味じゃないんだよね…」というクセもなくて万人向けで、洋画チャンネルの編成マンとしては自信をもって視聴者の皆さんにお薦めできるタイプのコンテンツであります!■ © 2003 Universal Pictures. All Rights Reserved.

-

COLUMN/コラム2016.05.03

【DVD絶版】男子、厨房に入って散らかすシリーズ第1弾(2弾はあるのか!?) 『暗い日曜日』に出てくる“ビーフロール”ことルラードを作る!

「ザ・シネマSTAFFがもう一度どうしても見たかった激レア映画を買い付けてきました」特集で、ワタクシが激烈に推薦しております『暗い日曜日』。DVD絶版で鑑賞しづらい作品なのですが、これを買い付けてきてHDでザ・シネマでは放送します。 「暗い日曜日」という自殺ソング、これは実際にある曲なんですが、それに着想を得た物語です。この作品はサイトの解説もワタクシ自分で書きましたんで、まんまコピペしてきます。 「今もブダペストにあるレストラン、サボー。戦前、ユダヤ系の支配人サボーは父娘ほど歳の離れたウェイトレスのイロナと愛し合い、幸せな日々を送っていた。新たに雇ったピアニストのアンドラーシュにイロナが惚れたので、サボーは奪い合うより男2人で彼女をシェアする大人の関係を提案。だがその関係は次第にアンドラーシュの心を蝕み、ナチの脅威が迫ってハンガリーも右傾化し、社会が狂ってくる中、彼は、ある曲を作ってしまう。」 という物語でして、ザ・シネマ10周年記念対談の方ではさらに踏み込んだトークをしておりますんで、よろしければそちらも覗きに来てください。 さて、劇中でレストランのオーナーである主人公サボーさんが、ドイツから来た観光客のハンスに「ルラード」という料理の作り方について説明するくだりがあります。ハンスは「ビーフロール」と呼んでルラードをいたく気に入っているので、奴が非常に凹んでいる時に、親切なサボーさんは秘密のレシピを教えてやるのです。 「まず柔らかいヒレ肉を薄くスライスしてたたいておく。鍋にバターを溶かし、いい香りがしてきたらニンニクを入れる。丸ごとね。バターにニンニクの香りがついたら肉を入れてソテーする。中身は覚えているかい?ハンガリーのハムとチーズだ。薄くスライスしておく。だから一口切って食べると、舌に3つの味が広がる。その3つの全く違った味が、ふた口めで1つに溶け合うというわけだ」 ぐぬぅ!実に美味そうですなぁ!! 食えるもんなら食ってみたいが、日本でこれを食わせてくれるレストランがそうそう在る気がしない…。東京にはハンガリー・レストランが何件かありますが、本日(4/30)はゴールデン・ウィーク初日ってことで、こんな日には時間をかけて、ヘタの横好きで手ずから作ってみるとしましょうか。映画を見て美味そうな食い物を知り、そいつを食す、作る、ってのもまた、映画マニアの大いなる愉しみの1つなのであります。ではありませんか?俺だけか? このルラード、日本ではマイナーすぎるんで、レシピが全然見つかりません。「ルラード(Roulade)」自体は「巻いた物」って意味らしいので、ネットで検索するとチキンのやつとかいろいろと見つかるんですが(ロールケーキもRouladeと呼ばれてるようで、ヒットしちゃう)、上記のサボーさんの言っているようなルラード、ハンスが言う「ビーフロール」みたいなハンガリー料理のレシピが、これが容易に見つからないんだなぁ。なので、今回は海外のサイトを何カ所か参考にしました。特にパクリ元にしたのがココのブログ。 このメインぱくり元に加え、他のサイトと、サボーさんの前出のセリフと、あと本編映像を一時停止して何度も何度も観察する、ということで、劇中に近いルラードの再現を試みております。以下、当コーナー初となる、レシピです。 【材料(男のデタラメ料理なので分量は超適当)】 ニンニク レモン 赤いパプリカ ほうれん草のベイビーリーフ 生マッシュルーム エシャロット イタリアン・パセリ 牛ヒレステーキ肉 マンガリッツァ・ハム ハヴァティ・チーズ パルメザン・チーズ 生クリーム ニョッキ 白ワイン バルサミコ酢 チキン・スープ・ストック ディジョン・マスタード 【作り方】 ①まずマリネ液を作っておく。大きめのタッパーにレモン1個を絞り、バルサミコ同量を加え、そこに細かく刻んだニンニクを入れ、混ぜる。 ②牛ヒレステーキ肉をラップで包んで、ミートハンマーで均一に薄くなるまで叩く。できれば形よく長方形に整えたい。塩と挽きたての黒胡椒で両面をシーズニングする。 ③マリネ液に肉を漬け込む。少なくとも30分、できれば数時間、ニンニク風味の強さがお好みならば一晩、冷蔵庫に置いて両面をよくマリネする。 ④焼きナスと同じ要領で“焼きパプリカ”を作る。アルミホイルで二重に包んだレッド・パプリカを、ガスコンロに直に置いて直火で20分間焼く。5分おきにトングで少しずつ回転させていく。20分たったらホイルをめくり、真っ黒に炭化した皮を丁寧に剥がしていき(これが骨が折れる)、ヘタと種を取り除く。これを細切りにし、後で使う具材として横に取り置いておく。 ⑤十分にマリネされた肉をまな板に広げ、たっぷりのディジョン・マスタードを裏側(具を乗せる面)全面に塗る。 ⑥肉の上に具を乗せていく。ほうれん草のベイビーリーフ、マンガリッツァ・ハム、パプリカ細切り(最後の飾り用に少し残しておく)、ハヴァティ・チーズの順に。ヘリは2〜3cmほど具を乗せずに空けておく。最後にパルメザンをチーズおろしでふりかける。 ⑦肉をきつく巻いていく。こぼれた具も拾って肉巻きの中に押し込もう。まな板の上に閉じ目を下にして置き、ほつれないようタコ糸でしっかりと縛る。 ⑧オーヴン対応の中鍋を中火で熱し、大きなバターひとかたまりとオリーブ・オイル同量を入れ、バターが溶けて鍋に油がよく回ったら、潰したニンニク1かけを入れて香りを十分に引き出す。 ⑨その鍋に肉巻きを投入し、時おり回転させて全面に色がつき渡ったら、鍋ごと230℃に予熱したオーヴンに入れて20分間熱する。それと⑩で作るニョッキ用の湯をここらで大鍋で沸かし始めること。20分たったらオーヴンから鍋を出し、肉巻きを取り出してアルミホイルで包んでおき、ソースを作る間の10〜15分間冷ましておく(冷まさないと切り分けられない)。 ⑩その10〜15分間にソースを作り、ニョッキも茹でる。ニョッキは出来合いのものをパッケージの指示通りに茹でるだけ。ソースは、ソースパンでバターを溶かし、マッシュルームとエシャロットをソテーする。マッシュルームから水分が流れ出し、その水気が飛んで色が茶色くなりクタっとなってきたら、白ワイン1/4カップとチキン・スープ・ストック1/4カップを加え、分量が半分に減るまで煮詰めていく。最後に生クリーム1/4カップを加えてトロミが出るまでかき混ぜ、塩胡椒で味を整える。これでだいたい15分。 ⑪盛り付け。肉巻きのタコ糸を外して切り分ける。皿の真ん中にまずマッシュルーム・ソースを広げ、切り分けた肉巻きを置き、周囲に付け合わせのニョッキを盛り付けて、最後に彩りを加えるため、ニョッキの上にイタリアン・パセリを、肉巻きの上には残しておいたレッド・パプリカを飾る。 完成!実食!! こ、これはマジでシャレになってないですぞ!美味い!そして、食ったことのない味だ!まず、ニンニクを合計2カケも使ってますが、香りの主役は完全に焼きパプリカに持ってかれてる。口にするとパンチの効いたスモーキーフレーバーと、あの焼きナス的ビター感がまず広がります。次いで、レモン汁とバルサミコでマリネした牛肉の酸味の爽快サッパリ感が満ちていき、結構バターを使いまくってるにも関わらず意外としつこくはない。そして、マッシュルーム・クリームソースがこのワイルドな焼きパプリカの香りと攻撃的な酸味をマイルドにまとめ上げる、という絶妙な具合。こいつはイケる! と手前味噌ばかり言うのもさすがに恥ずかしいので、NEXTに活かすため、今回の反省点も記しておきましょう。まず、牛ヒレステーキ肉がウチの近所の肉屋に無かったので、実は今回は肩ロース肉を用いてる。安上がりに済んだけど、そりゃヒレよりかは多少硬い。ヒレ使っていれば、ナイフがスッと入るような柔らかさになったかもしれず、上品感がかなり増したでしょう。でも、それは大した問題ではない。次に、「ほうれん草のベイビーリーフ」なんて物は見たことも聞いたこともないので、冷蔵庫のサニーレタスで代用しました。さりとてこれも、だからといって大した問題ではない。 一番大きな問題は、ハヴァティ・チーズとマンガリッツァ・ハムです。この2つはTHE輸入食材!という感じなので値も張りました。ほぼ2000円近くがこれだけにかかってるんですが、費用対効果が薄すぎて、ハッキリ言って不経済。まずチーズ。元のレシピで2つ使えと指示されているうち、今回ハヴァティ・チーズが手に入らずパルメザン一種類だけでチャレンジしたんですが、焼き色を付けている時とその後のオーヴンで熱を入れる過程で、液状化したチーズが肉巻きからすっかり流れ出てしまうので、意味ねー!チーズの風味や、あのピザのような糸を引く感じが今回ほとんどありませんでした。 それとマンガリッツァですが、これもそんな生ハムみたいなものを内側に巻き込んだのでは、熱が入る過程で溶けて無くなっちゃって、食っていてどこにハム状のものがあるのか、サッパリわからないぐらいでした。 劇中のセリフでサボーさんは「舌に3つの味が広がる」と言っていました。チーズとハムと、そして牛肉のことですが、そのうちの2つがほとんど消えて無くなっちゃってるというのは、美味い不味いとは別の話として、失敗といえば大失敗でしょう! これを踏また上で、次に作る時には、まずチーズはハヴァティか、少なくとも「とろけるチーズ」的なものは必須で具材に加えるようにします。パルメザンだけでは不十分です。そしてハムは、マンガリッツァのような生ハム系ではなくて、ボンレスハムなどの熱が加わっても牛肉にも負けない食感がしっかりと残りそうなタイプのものを選ぶことにします。 にしても、一回目で失敗して、捲土重来を誓い、次回、雪辱戦!というのも、映画マニアのオッサンののん気な食道楽としては、なかなかに楽しみなものなのです。「おっ、あの時、軽く失敗したレシピに、今週末あたりもう一回トライしてみよう」ってスケジュールが土日の欄に書き加わるのは、毎日にちょっとした充実をもたらしてくれますぞ。■ LICENSED BY Global Screen GmbH 2016, ALL RIGHTS RESERVED

-

COLUMN/コラム2016.02.16

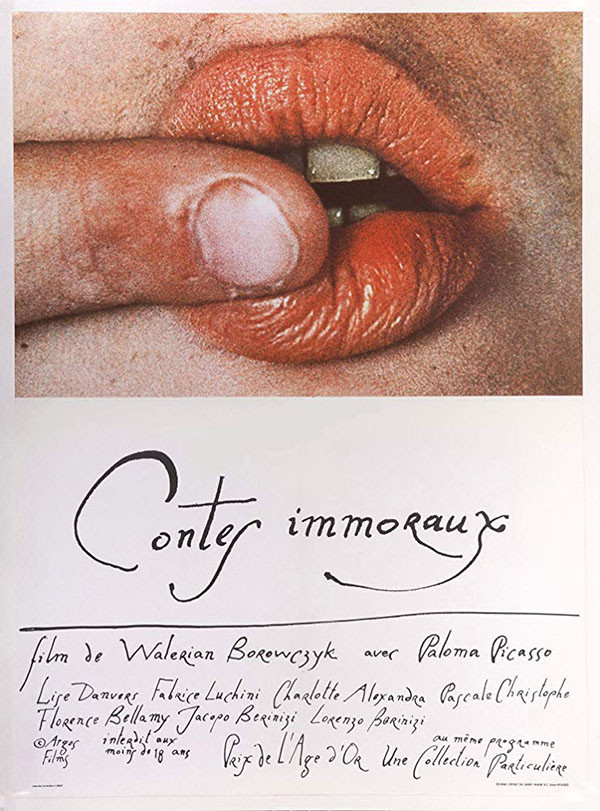

ザ検閲官ストライクス・バック!〜『インモラル物語』後編、百合肉林とバチカン3P編、の巻〜

二度とやるまい、と心に決めていた、プロの映画ライターや評論家の方が映画評を書くべきこの場に、ザ・シネマのチャンネル関係者が分をわきまえず自ら駄文を寄せる、という禁を再び犯すことをお許しください。 前回、「ある検閲官の懺悔」と題して『インモラル物語』評を書いた際、文字数の関係で、4話オムニバスのこの作品のうち前半2話までしか言及できずに中途半端に終わったわけですが、今回、ヴァレリアン・ボロフチック監督特集という、ありえないマニアックな特集を組み、再び『インモラル物語』の放送権を買ってきてオンエアする運びとなりましたので、捲土重来、後半2話について書かせていただきます。 とはいえ、ボロフチック監督論といったようなことは、実は不肖ワタクシ、雑食系映画ライターなかざわひでゆき氏と、ザ・シネマ開局10周年記念シリーズ対談の第3回で、2時間以上にわたって語り尽くしておりますので、そちらの方もあわせてお読みいただきたく存じます。 今回ここでは、各エピソードで取り上げられている題材について解説します。ボロフチック監督、エロを描くのに夢中すぎて、題材にしている歴史上の人物の最低限の説明さえも省いており、その歴史的背景を多少は知っていないと物語がよく理解できないという嫌いが後半2話はありますので、解説する意義はあろうかと。 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ では早速、第3話から。第3話はエリザベート・バートリのお話です。 これは、劇中で何が起きているどういうストーリーなんだか、エリザベート・バートリ伝説を知らない人が見たらさっぱり解らなかろうと思うんで、そこを解説しましょう。 エリザベート・バートリ。オカルト愛好家や吸血鬼好きの人ならお馴染みの名前で、通称“血の伯爵夫人”。アンチエイジングにいささか熱心すぎちゃったオバサマでして、トランシルヴァニア公国の名門貴族バートリ家のご出身であらせられます。 嗚呼、トランシルヴァニア!浪漫ですなぁ!ドラキュラ伝説で有名ですね。ルーマニアに属し、「ルーマニアと言えばドラキュラ、ドラキュラと言えばトランシルヴァニア」といった連想が日本人でもすぐ頭に浮かんできますが、実はドラキュラ(のモデルとなった串刺し公ヴラドⅢ世)は、トランシルヴァニアとはあんまし関係なくって、ワラキア公だったんです。 ワラキア公国は今のルーマニアの前身で、一方トランシルヴァニアの方は、実は歴史的にはハンガリーの一部だったんですなぁ。 エリザベートはナーダシュディ家というこれまた名家の男と結婚するんですけど、あんまりにも名門すぎる実家バートリ家の姓を結婚後も名乗ったんでエリザベート・バートリと呼ばれ続けたのあります。 ちなみに、このトランシルヴァニア公国はハプスブルグ帝国と因縁が深く、ハプスブルグはドイツ語圏ということで「エリザベート・バートリ」はドイツ語読みでして、ハンガリー語では「バートリ・エルジェーベト」となります。我々日本人と同じで姓が先で名が後なんですな。ハンガリー人は民族大移動までさかのぼるともとはアジア系で、顔は白人化しても赤ちゃんにはいまだに蒙古斑があるぐらい。映画関連ですとユニバーサルの『魔人ドラキュラ』やエド・ウッドがらみで有名な元祖ドラキュラ俳優の英語名ベラ・ルゴシさんが、ハンガリーからの移民でして、本名はルーゴシ・ベーラと言うのです。 さて。伝説ではエルジェーベトは、召し使いに髪をとかしてもらっている時、たまたまグッと髪を引っ張られ、痛くてカッとなって手鏡かなんかで召し使いの顔面をしたたか殴打したところ、流血して血が垂れた。その血が付いた肌が若返って美肌になったような気がしたので、やがて領地の農民の娘を集めてきては殺し、その生き血を搾り取って風呂桶にためて半身浴する、という戦慄のエステを始めたと言われています。 映画ですと、美魔女もしくは美熟女ぐらいに見える美人女優さんをキャスティングしてきて、「美人だったからビューティーへの執着が強すぎて狂った方向へと暴走しちゃったんだ」という解釈に大抵はなってますが、実はこの時、史実のエルジェーベトは6人の子持ちの40代〜50歳(50でタイホ)という年齢だったのです…。あのスンマセン、ちょっとだけガッカリさせてもらってもよろしいでしょうか…。 この血まみれ美肌術の犠牲者は600人以上とも言われてます。スキンケア目的オンリーならせめて効率的に血だけ抜けばいいようなものを、被害者に対して無意味にサディスティックな拷問も加えており、いたぶって愉しんでもいたらしく、むしろそっちの方が主目的だったのかもしれない。典型的なサイコパスですな。 で、まずここです。普通、バートリ・エルジェーベトを映画化するんなら、このエロ・グロ・サドな出来事が当然メインとなり、観客の怖いもの見たさのゲスい好奇心を満たすのが常道というもの。作品はおのずとホラー映画のおもむきになっていく。それと、劣化を気にしていたエルジェーベトがピッカピカの美魔女として完璧に仕上がるビューティー殺シアムなくだりは、特殊メイクの見せ場になります(老舗ハマープロ作品なのにマンネリから脱するためヌードシーンを盛り込んだりと、挑戦的な内容になってる71年の『鮮血の処女狩り』なんかはそれ)。 しかし、本作では全然そこにウエイトを置いてないのが、さすがボロフチック監督。まず、処女たちがサディスティックに殺される場面は一切描かれません。そこを省略して、一気に話が飛んで血の風呂にエルジェーベトが浸かるところは出てきますが、これもホラーチックに演出するのではなく、わずかに脂肪が混じってるような、少しベタッとした鮮血が、入浴者の女体にどうまとわりつくか、をキャメラは舐め回すように追うだけで、エロティックであってもグロテスクではない。こんな描き方したのはボロフチックさんだけです。 さて、再び史実に戻りましょう。被害者の1人が脱出に成功したことからエルジェーベトの犯行が明るみに出る。いかんせん彼女が名門出身すぎて捜査も裁判も大がかりなものとなり、ハンガリー副王が自ら指揮を執ることに。エルジェーベトの犯行に加担した彼女の手下どもは拷問の末に自供させられて全員処刑されます。が、しかし。彼女はあんまりにも名門すぎちゃって処刑もできない。そこで仕方なく、城の自室に閉じ込めてブロックを積み上げドアをふさぎ、窓も塗り固め、ブロック1個分だけ穴を開けといてそこからメシだけは与える、という形で、死ぬまで拘禁することになります。便所もなくて尿は垂れ流し糞は山をなす。その状態で彼女は3年以上も生き続けたとのこと。 ここも、映画的には大変おいしいエンディングになるところですな。観客の処罰感情を大いに満たしてくれる。別の言い方をすれば、観客自身の内にも潜むサディズム的欲求を程よく満たしてくれるんですから、おいしいエンディングだと言っていいでしょう(73年のスパニッシュ・ホラー『悪魔の入浴・死霊の行水』はグロ描写も容赦なかったが、特にこのラストが秀逸!ブロック1個分の穴から差し入れられたメシの食い残しが数週間・数ヶ月分たまってハエがたかり青カビも生え、そんな室内で激しく劣化したエルジェーベトの老いさらばえた顔が映って終わり。後味悪くて超最高!)。 しかし、我らがボロフチック監督は、やはりそこも華麗にスルーです。そんな汚らしいとこは描こうとしない。とにかく本作の本エピソードで描かれるのは、女体・女体・女体! エルジェーベトがおぼこい田舎娘たちを集めてきて、全裸にして湯浴みで体を清潔にさせ(乙女たちは百合チックに違いの秘所を石鹸で洗いっこしたりする)、後で殺すってことを黙っておいて宝石とかを大盤振る舞いし、全裸の処女たち大喜び百合肉林の図が展開!そのうち、くんずほぐれつの宝石ひったくり合い全裸キャットファイトへとエスカレート!!といったところが本エピソードのクライマックスになるのです。 とにかく、こんなバートリ・エルジェーベトものは他には無い!悪名高き「血の伯爵夫人」を題材に、こんな映像に仕立てようと思うのはボロフチックさんだけです。唯一無二の、徹底的に耽美な、絢爛たる百合絵巻なのであります!嗚呼、眼福眼福! 最後に、ついでなので、近年のバートリ・エルジェーベト映画をあと2本ご紹介しときましょう。 日本で昨年DVDが出たばっかの08年製作『アイアン・メイデン 血の伯爵夫人バートリ』。スロヴァキア・ハンガリー・チェコ・英仏合作と、英仏はともかくとして本場で制作されてる作品です。凄惨な事件の舞台となったエルジェーベトの城がなんと今も残っていて現在はスロヴァキア領となってるんですが、その本物の城址でロケを行ったりもしています。本作は「エルジェーベトは悪くないもん!」的なストーリーで、すべては濡れ衣だった、政治的な陰謀だった、“血の風呂”というのも実は赤っぽい色のただの薬湯だったんだ(いくらなんでもそりゃ無理あるだろ!)、と、「血の伯爵夫人といっても、実は怪物などではなくて、1人の気高き女性政治家だったのだ」的ないわゆる“現代的再解釈”が試みられています。その場合に鍵となるのが、カトリックとプロテスタントの宗教対立。エルジェーベトはプロテスタントなんですが、カトリックのハプスブルグ家がこの地域に影響力を及ぼそうとしており、ハンガリー貴族の中にはカトリックの親ハプスブルグ派もいてエルジェーベトと対立しており、そこにさらにオスマン・トルコ帝国の侵略が重なって三つ巴でしっちゃかめっちゃかだったのが当時のハンガリー。そんな政治情勢下でエルジェーベトはカトリック派により濡れ衣を着せられたんだ、という解釈になっています。歴史的にはこういう説も確かにあるにはあるんです。 そしてもう1本、09年独仏合作『血の伯爵夫人』は、出演ジュリー・デルピー、ダニエル・ブリュール、ウィリアム・ハートと、バートリ・エルジェーベト映画史上最高の豪華キャスティングが実現。しかもジュリー・デルピーは主演のみならず脚本・製作・監督・音楽ぜんぶこなすというイーストウッドばりの入魂っぷりです。アート&エロとしては今回ウチで放送するボロフチックさんのやつがぶっちぎりトップですが、ドラマとしてはこれが一番よくできている。「恋に破れたのは劣化のせいだ、どうせ男は若い女の方がいいんでしょ」という苦悩をジュリー・デルピーが等身大に演じていて、ドラマがきちんと共感可能なリアリティをともなって描かれており、安いホラー専属女優なんかが出てるのとは格が違うさすがの出来栄え。歴代のバートリ・エルジェーベト映画で、この“恋に狂った鬼女の切なさ”を出せているのはデルピーだけかも。それにグロも満載で、ご存知でしょうか「鉄の処女」という有名な拷問器具があるんですが、それの使用シーンもバッチリ出てきて見所の一つになってます。その上、史実にも一番これが忠実と、バートリ・エルジェーベト映画で最初まず1本どれ見ようかというのならこれをお勧めしときます。 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 次いってみよ。第4話はルクレツィア・ボルジアのお話ですが、父アレクサンデルⅥ世、兄チェーザレ・ボルジアとの近親相姦3Pが延々と描かれます。ボロフチック監督はボルジア家についてや歴史的背景についてなんかは一切説明しようとせずに、ひたすら3P描写に徹してますんで、ワタクシとしてはちょっとそこらへんを補足説明することにいたしましょう。 時は15世紀ルネサンス期。ローマ教皇アレクサンデルⅥ世というとんでもない生臭坊主がおりました。イタリアという国は天下統一がなされず、後々まで小邦分立状態が続いたのですが、その群雄割拠のイタリアでは、ローマ教皇は「教皇国」という国家の元首でもあったのです。つまり、全カトリック世界の宗教上のトップであると同時にイタリアの一戦国大名でもあるという二重の立場だった。陰謀と暗殺を駆使する“イタリア版まむしの道三”か?将又、聖俗を自在に往き来し暗躍する“イタリアの後白河法皇”か?そんな感じの、とっても生臭〜い人です。 で、その教皇アレクサンデルⅥ世は、教皇国の勢力拡大、ゆくゆくはイタリア天下統一という野心を抱き、自分の子供たちをその目的のための駒として使いました。 まずはコネでカトリックの重職に就けた息子のチェーザレ・ボルジア。18歳の若さで枢機卿団に列せられ、24にして還俗してからは教皇軍の司令官として兵馬の権を握って能く軍を率い、あわせて、政治家としては権謀術数の限りを尽くしイタリア天下統一を推し進め、それを果たせないままわずか31で戦場に果てた漢。さしずめ“イタリアの織田信長”といったところですな。駒に使われたというよりも親父の権威をむしろ自分の野望のために利用したと言っていい、親父を上回るクセ者です。なお、余談ながら、同時代人の外交官マキャヴェリはチェーザレの敵国人としてチェーザレと直接外交交渉を繰り広げましたが、その政治的したたかさを高く評価し、著書『君主論』の中で絶賛。「マキャヴェリズム」とはイコール「チェーザレのような生き様」のことであり、チェーザレ・ボルジアは、人間の一典型、ステレオタイプとして永遠の存在となったのです。 そして、娘のルクレツィア・ボルジア。絶世の美女で、父と兄によって政略結婚の駒として使われ3度も嫁がされてます。まさに“イタリア版お市の方”。最初の夫はミラノの御曹司でした。映画の中で、黒い貴族風の衣装をまとっている、へなちょこ顔の男が出てきます。クッキーを勧められ毒殺をビビりまくって食べないというコントを披露する男です。まぁ毒殺はボルジア家のお家芸なのでビビるのも無理はないんですけど、あの男がその御曹司。で、父まむしの道三と兄の信長が、その御曹司の利用価値が低くなってルクレツィアを別の有力諸侯に嫁がせようと判断した時、強引に別れさせようとします。御曹司を暗殺しようとしたとも言われてる。 で、この時です。別れさせられそうになった御曹司が、「妻ルクレツィアは実の父・兄と近親相姦関係にある!」と爆弾発言をして逆襲に打って出た。ヨーロッパでは、誰かを貶めて政治的に失脚させようとする時「あいつは近親相姦してる!」と究極の誹謗中傷をするというゲスい伝統があるんです(はるか後の世にかのマリー・アントワネットも、逮捕された後「息子の王太子と近親相姦してた!」と革命裁判で濡れ衣を着せられそうになってます)。 これに対し「御曹司はインポだからこの結婚は無効だ」とボルジア家の方でも反撃に出て、近親相姦疑惑vsインポ疑惑という、これぞまさしくゲスの極みな論戦が巻き起こり、結局、最終的には勝負はボルジア家の勝ち。しぶしぶ「はい、私はインポでございます」と公式に認めさせられて御曹司が引っこむ形になりました。 この時ですね、映画で描かれているのは。発情した種馬の絵を父と兄妹でイヤらしくニヤニヤ眺めながら、娘婿をからかう、というくだりが出てきますが、そういう経緯があったのです。 御曹司と正式に別れる前、ルクレツィアは、パパの部下で自分とパパとの連絡係を務めてた美男とSEXしてデキちゃった、との風説が出回ります。お相手の美男は哀れ兄貴チェーザレに叩き殺されちゃう。チェーザレからしてみれば「絶世の美女の妹ルクレツィアなら政略結婚の駒として使い道がいくらもあるのに、それを連絡係風情が手出して孕ませて使い物にならなくしちゃいやがってコノ!」ということで、全身政治家としては激怒するのも無理はない。しかしこの時も「チェーザレが妹萌えで、だから嫉妬に狂って美男を叩き殺しんたんだ」というデマが飛びます。 なお、映画の中でチェーザレは赤い服をまとっていますが、これは「緋の衣」といって枢機卿のユニフォームですんで、この劇中の時点で“イタリアの信長”ことチェーザレはまだ還俗して軍人になってはおらず、枢機卿としてバチカンにあったということですな。写真の奥、枢機卿の「緋の衣」を着ているのがチェーザレです。一番右の「三重冠」というやつをかぶっているのが教皇、つまり“パパ”です。 とにかくですねぇ、ルクレツィアが父親が誰かよくわからない子供を出産した、というデマが存在しますので、それがこのエピソードの終わりの方では描かれているんですわ。 といったようなことでして、彼らの生前から噂されていた下世話な噂を、ボロフチック監督はこの第4話で映像化してみせたわけです。登場人物たちが、そういう歴史上の実在の人物なんだ、“イタリアの信長”、“イタリアのお市”、さらに“イタリアの道三”みたいな連中なんだ、ということは、踏まえた上でご覧いただいた方がいいでしょう。 あと、このエピソードでは時おり教皇庁の腐敗を叫ぶ狂信者みたいな男が出てきますが、これはサヴォナローラというドミニコ会の修道士。メディチ家が栄華を極めたルネサンス芸術の都フィレンツェで、メディチ家に取って替わって実権を握り、神権政治を実施。「虚栄の焼却」なぞと称してルネサンス美術を燃やしたり焚書したりした、まぁ、ISみたいな男です。こいつが燃やしてなかったら今日に伝わるルネサンスの人類的遺産はもっと多かったはず。ボロフチック監督、こういう手合いが生理的に大っ嫌いなんでしょうなぁ。ボルジア家の3Pは批判的に描かないくせに、この男のことは一片の同情もなく描き捨てている。まぁ、近親相姦のタブーを犯すよりも、芸術を焼き滅ぼす方が、後世への罪ははるかに重い、ということなんでしょう。 「本を焼く者はやがて人間を焼く」と言ったのはドイツのユダヤ人ロマン主義詩人ハイネで、それはナチスの所業を予言しましたが、サヴォナローラさんは他人を焼き殺す前に自分が焼かれちゃった。“イタリア版まむしの道三”教皇アレクサンデルⅥ世によって教会を破門されて、最期は自分が火刑台の灰になるという末路をたどったのです。 もし将来、「ボロフチック監督の映画は猥褻で不道徳だからフィルムを焼け!」なんて言い出す輩が現れた時には要注意、ってことですな。■ "CONTES IMMORAUX" by Walerian Borowczyk © 1974 Argos Films

-

COLUMN/コラム2015.07.11

ある検閲官の懺悔〜『インモラル物語』〜

ワタクシ、ザ・シネマ中の人です。どうしてもこの作品については自分で書きたかったため、プロのライターさんに執筆をお願いしているこの神聖な場にまで、しゃしゃり出てきてしまいました。 こんな商売やってる人間ではありますがワタクシ、家に映画のポスター類はたったの1枚しか貼ってません。映画のスチール写真がいっぱい手に入る立場なので、役得で、そういうのを安いIKEAのフォトフレームに入れて壁中に飾りまくる、という、ちょっと一般の方には真似のできないインテリア・コーディネイトができちゃいますんで(イヤらしい自慢話でスイヤセンねぇ)、市販のポスターは要らんのです。ただ1枚の例外、それが『インモラル物語』のものでして、それぐらい心酔しとる作品なのであります。 この映画を作ったのは、Walerian Borowczykというポーランド人の監督です。Wikiによると「ワレリアン・ボロズウィック」、過去に出たDVDでは「ワレリアン・ボロウズウィック」、「ヴァレリアン・ボロヴツィク」などと不統一にカタカナ表記されてきましたが、我がザ・シネマでは、原音に近い「ヴァレリアン・ボロフチック」と表記することにしました。今後これで定着させていきたいです。よろしくお願いします。 ザックリ言ってエロ映画の人です。ラス・メイヤーとか、ティント・ブラスとか、カトリーヌ・ブレイヤとか、ポルノと映画の境界線上にいるような映像監督っていますよね。そっち系の人です(我ながら乱暴なレッテル貼り…)。 もちろん、上記の銘々がそれぞれ確固たる作家性とか個性とかを持ってる。ではこのヴァレリアン・ボロフチック監督ならではの味とは何か?それが一番効率よくわかるのが今回放送する代表作『インモラル物語』なんですな。なんとなれば本作、オムニバスだからです。ショーケース的に全部が詰まってるんで。 まずオープニング・クレジット。黒背景に白のセリフ体フォントで文字が書かれ、それが細い罫線で囲まれているデザイン。シンプルだけどカッコいい!絵画を学んできた人だけにセンスある!この洗練されたデザインは各話のタイトルとしても出てきます(他作でも)。そしてオープニング・クレジット最後=本編直前に、「いかに愛が心地よくとも、愛の多様な形の方がはるかに心地よいーーラ・ロシュフーコー」という箴言の引用が入って、いよいよ4つの“愛の多様な形”を描いていく本編の幕が上がるのであります。 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 第1話は「満潮」。20歳の男子が、16歳の従姉妹を連れてチャリで海へと出かけます。男子は命令調で支配的なタイプ。女子はとことん従順タイプ。2人とも線が細くて色白な、似ている従兄妹同士。その日、空は曇天、波は荒れ模様。男の方はM-37デニムハット風の帽子に、パーカーにジーンズにHUNTER風ゴム長という出で立ちで、女子の方は黒ビキニの水着の上から透け感のあるリネンのチュニックを羽織って、チャリで出かけていきます。2人ともオシャレですなぁ。可愛らしいカップル。 あえて衣装について詳述したのは、まったく時代を感じさせないベーシックなスタイルだから。いま見てもちっとも色褪せてなくて、流行を超越してる。女子は髪型・眉型ナチュラルだしスッピンなので時代を感じさせる手がかりはほとんど無く、今年の映画だと言っても通用するぐらいですが、実は1974年製作なのです。幼さを残すヌードが忘れがたい、ソバカスも可愛い16歳従姉妹役のこの若い女優さんも、今は50を軽く超すオバチャンのはずですが、その2015年現在の姿をまるで想像できない。不思議な不朽感を持った映画です。劣化してない。 この従兄妹同士2人が海辺に着きまして、断崖絶壁がそそり立つひと気の無い岩陰で2人きりになり、何をするのかと言えば、「いとこ同士は鴨の味」なぞと申しますけれど、まぁ、その手のことですわ。満潮になるその一瞬のタイミングに合わせて、男子が従姉妹に“お口でイカせてもらおう”という、しょうもないことを試みるのです。年の近い若い親戚男女2人による、秘めやかなセクシャル・チャレンジであります。 お話の中身は、以上です。話は有って無きようなもの。あとは、チャリのペダルを漕ぐほどに増す海の気配、やがて目の前に一気に開ける海岸、草がなびく砂丘を駆け下り、海藻の付着した岩場を踏み越え、コケて足を切って血を流したりしながらも、断崖絶壁の真下までたどり着き、そこで男子はジーンズのポケットから潮汐表を取り出して時間を調べ、満潮時の波打ち際MAXギリギリに2人して寝転んで、男子はジーンズのチャックを下ろし、そしてついに、従姉妹は、横たえた全身に波をかぶって口内に塩味を感じながら、従兄弟に“お口でご奉仕”を始める、という、ただそれだけのエピソードなのです。 そこにはドラマも何もないんですけど、これを、とことん美しく描き上げようというのが、ヴァレリアン・ボロフチックという監督の味。監督・脚本だけでなく、編集も手がけているんですけど、ドン引きのロングショットや、身体のセクシーな部位に寄った極端なクローズアップが頻繁に差し挟まれるのが、この監督の特徴です。第1話の場合ですと、従姉妹の唇の異常なまでのアップが何度も何度も入ってきます。唇の縦ジワ、薄い色のホクロやソバカス、薄っすら生える可愛らしい産毛=女子ヒゲ、舌のザラザラ感や舌裏のなんとも卑猥な構造までも、監督は執拗に撮り続け、デカデカと全画面に映し出します。 ワタクシが唯一の例外として部屋に飾っているポスターは、この、従姉妹の唇のどアップという絵柄でして、これは本作を象徴するメイン・ヴィジュアルでもあるのです。 美しい。美しすぎるエロであります。時は90年代。VHSでの初見時、ワタクシは大学生。AVは山ほど見ておりました。自慢じゃないが童貞でもありませんでした。しかし、エロとは、性とは、これほどまでに美しい営みだったのか!ということを知らずに二十歳過ぎまで生きてきちゃってたのです。なんたる無知!エロは美しかったのであります!なんたる衝撃! ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 第2話は「哲学者テレーズ」。舞台は19世紀末。宗教的に厳格な家庭の子女テレーズは、厳しい母親に外出を咎められ、物置部屋=お仕置き部屋に閉じ込められますが、そこで見つけてしまったカビ臭い古書が、フランス革命期(劇中の時点からさらに100年以上前)に流行った作者不明の有名なエロ小説『女哲学者テレーズ』。ページを繰るごとにあらわれる100年前の猥褻な挿絵に興奮した彼女は、密室なのをいいことに、ひとりHに夢中になる、という、これまたストーリーなど有って無きがごときエピソードであります。でも、いいんです。それ求めてないし。 この第2話は、とりわけヴァレリアン・ボロフチックらしさ全開のエピソードになっています。「宗教的に禁圧しても抑えきれない女性の自然な性欲」ということが割とよくテーマとして取り上げられるボロフチック作品。代表作『罪物語』(1975年)とか『修道女の悶え』(1977年)なんかはまさにそのテーマを膨らませドラマ性を持たせた作品と言えます。テーマ的に、いかにも“らしい”のが本エピソードなのです。 それと、ボロフチックさんは監督・脚本・編集だけに飽き足らず、さらに美術まで手がけているワンマンぶりなのですが、ヴィジュアル面の趣味こだわりもハッキリしてる人でして、特にこのエピソードにはボロフチック流プロダクション・デザインが横溢していて趣味性全開。お仕置き物置にある、薄っすらチリの積もったような、19世紀末ヴィクトリアン調の古道具の数々の、なんとも味のあるレトロ趣味に、見ている方も思わずウットリです。 第1話で見られた極端なクローズアップも健在で、本エピソードでは、部屋にかけられた古いエッチングの肖像画(万札の諭吉みたいな絵)が、どアップのインサートカットで時折映し出されます。プライバシーで守られるべき個人の性的な秘め事をジッと見つめる他者視線、という禁忌感を出そうとしてるのでしょうか?それとも、取り澄ました顔したこの肖像画の人物たちも、生前は性的な営みに励んでいたんだ、人間みんな同じだ、と言いたいのか? とにかくこの「肖像画や彫像がインサートでアップで入ってくる」という演出も、ボロフチック映画の顕著な特徴です。 さて、古道具や古い肖像画のアップを短切に切り返しながら、キャメラはやがて、この物置部屋に漂っている、かすかなホコリ臭さカビ臭さまでをも撮らえていきます。これなんかもボロフチック映画の持つたまらない魅力ですな。先にもあげた代表作『罪物語』(1975年)や、『邪淫の館・獣人』(1975年)などでも見ることができますが、「ホコリ美」とでも造語を作って呼びたくなるような独特の空気感。枯れ感。それは、ハリウッド映画ではもちろん、イギリス、フランスあたりのヨーロッパ映画でさえお目にかかったことのない、本物のヨーロッパ感です。強いて言えばヴィスコンティやベルトルッチといったイタリア勢の描く“西洋の没落”感にはちょっとは近いかもしれませんが、あれらはゴージャスすぎて「ホコリ美」じゃありませんからやっぱり別モノです。もっと蒼枯としていてホコリの漂う、そして、そのホコリさえも美しいと思わせるような、本物のヨーロッパの枯れ感なのです。 同じ中欧ということで強引に十把一絡げに扱うつもりは毛頭ないのですが、たとえば、チェコの、シュヴァンクマイエルやカレル・ゼマンのアニメーションにある、あるいは『闇のバイブル 聖少女の詩』や『カルパテ城の謎』といったチェコ怪奇ファンタジー映画にある、あの独特のレトロな美。あれに近いものがあって、あの感じから幻想風味を抜いてヒストリカル&リアリスティック風味を足したような感じの映像表現なのです。 そんな空気感に包まれて、ひとり息を弾ませ指遊びに耽るいけないテレーズ嬢。テレーズを演じるシャルロット・アレクサンドラは、女流エロ監督カトリーヌ・ブレイヤの『本当に若い娘』(1976年)でもヒロインを演じているポチャリ姫。彼女の豊満な真っ白いプニョンプニョンな肌が、カビ臭い、ホコリ臭い、乾いた室内で次第にピンク色に上気していき、汗ばんでいきます。ホコリ臭さに体臭がまじったにおいを確かに嗅いだような錯覚を、映画を見ていて禁じえません。 美しい。美しすぎるエロであります。ただ女のオナニーを描いただけの、物語性のまったくないお話なんですが、いいんです。それを求めてはいけない。美を求めてください。 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 第3話以降をこの調子で紹介していくには紙幅が尽きてしまいましたので、最後にイヤらしい自慢話をもう一発。前述の、性的な身体部位に寄ったクローズアップの頻繁な挿入、というボロフチック流演出ですが、この演出において監督がいちばんアップにしたがるのは、実は女性のヘアなんです。この映画、ヘアがどアップで映る映る!で、ここからが自慢話なんですが、立場上、ワタクシ、ノーモザイクで字幕も入っていない、業界用語で言う“白素材”という状態でこの映画を見る立場なワケです。そこからモザイクをかけたり字幕を入れたりするのが仕事ですからね。ということでノーモザイクで見ちゃいました!いいのでしょうか?良い仕事に就いたもんだ。 美しい。美しすぎるヘアなのであります。モザイクから解き放たれた陰毛は、モジャモジャと萌えいづる生のたくましさを感じさせます。性=生の営みを描く映画として、この、萌えるようなヘアをアップで映すということには、ちゃんとした意味がある。 そのヘアにモザイクをかけないと、いちおうテレビですので、現在の日本国ではそのまま放送はできませんから、強烈な冒涜感と罪悪感に苛まれながらも、泣く泣く仕事としてモザイクをかけたのであります。検閲官の苦悩であります。 この映画、美しすぎるエロだと評しました。つまり、それっていうのはとりもなおさずアートということに他なりません。かつて、16世紀、ミケランジェロの作品の股間を葉っぱで隠そうという“イチジクの葉運動”という馬鹿げたムーブメントがありました。19世紀、マネの裸婦画「オランピア」がサロン・ド・パリでナンセンスな批判の対象になりました。攻撃する側はいつの世も「有害だ」と言って叩くワケですが、叩く側と叩かれる側と、どちらの側が人類の文明にとって有害な/有益な存在か、歴史の出すファイナル・アンサーはたいがいの場合、決まっとるのです。検閲官は常に歴史の敗者です。 ヴァレリアン・ボロフチック監督の作品は歴史ものが多い。本作も第1話は現代ですが、第2話は1890年、第3話1610年、第4話1498年と、様々な時代を舞台にしています。いつの時代も人間存在は性的欲望に悶えている、ということがボロフチック監督の一大テーマであり、さらに作品によっては、「それを抑圧しようとするヒステリックな勢力と、抑圧されまいとする人間の自由な性欲」といういつの世にも通じる対立構造を描いてもいます(本作なら第2話と4話)。 …抑圧したくてしてるんじゃないんですけどねぇ。仕事なんです勘弁してください。ボロフチック監督、スンマセン!いつかワタクシの方が間違っていたと、歴史の審判が下ると覚悟しとります。■ "CONTES IMMORAUX" by Walerian Borowczyk © 1974 Argos Films

-

COLUMN/コラム2017.06.03

個人的に熱烈推薦!編成部スタッフ1人1本レコメンド 【2017年6月】飯森盛良

冒頭、動物のマネ(動態模写)する少年達が全米ライフル協会みたいな銃好きの連中に射殺される。何これ?と思ったら夢だった。サマーキャンプでバンガローが同室の少年達。全員が落ちこぼれ。キャンプ場を抜け出し“何か”をしようと“どこか”を目指し夜間旅立つ。時おりフラッシュバックする、各人が抱える複雑な家庭の事情エピソードと、そして動物が射殺される謎のインサート映像…何これ?本作、ロードムービーでありサマーキャンプ映画であり少年達のひと夏の冒険映画なのだが…その先に待ち受ける衝撃の結末とは!? そこで冒頭の夢、殺される動物、すべてが最後に繋がり…ってスタンドバイミー越えてるじゃんコレ!見終わった後もカーペンターズの同名テーマ曲が切なく耳に残る。■ © 1971, renewed 1999 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

-

COLUMN/コラム2017.05.12

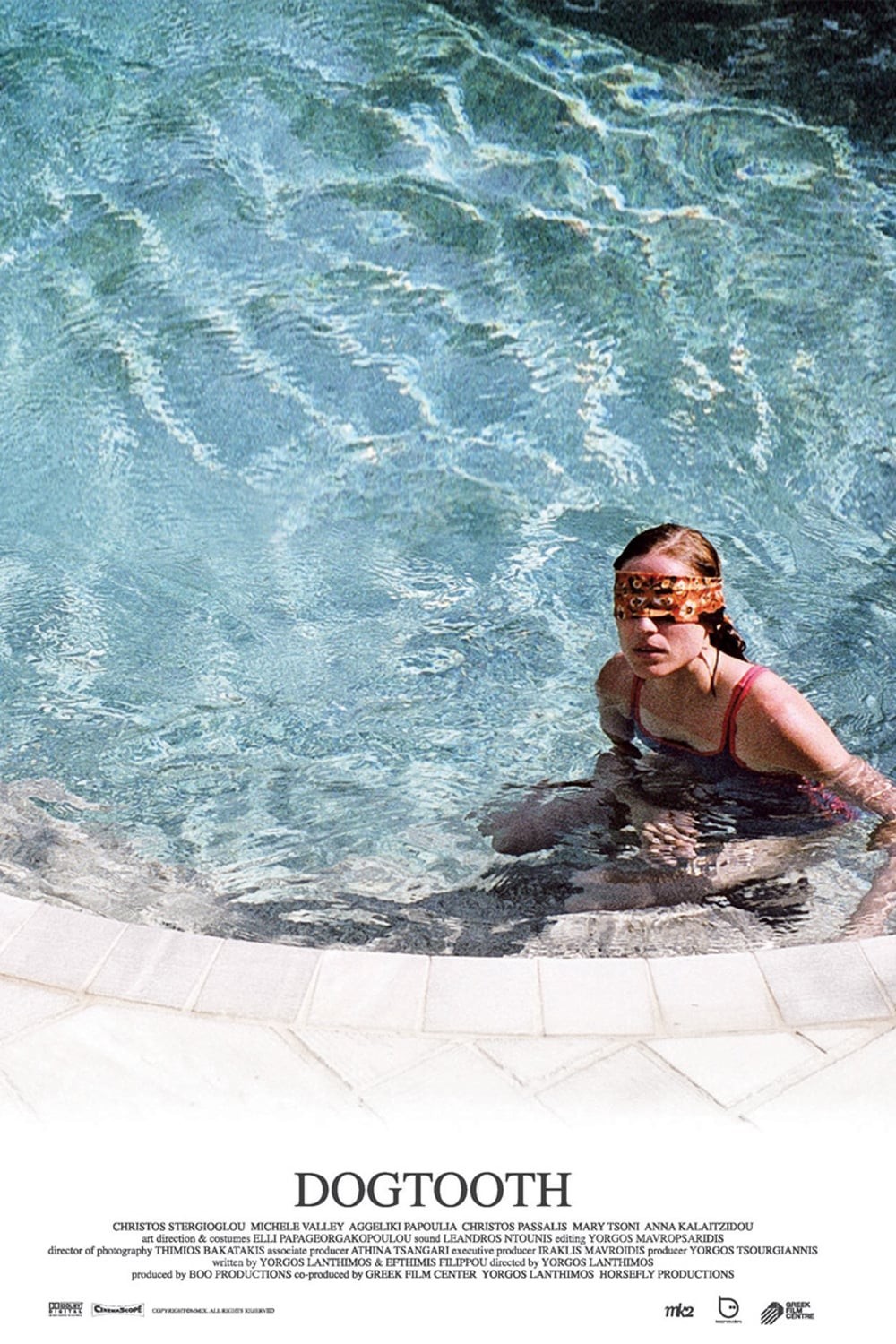

シュールでキュートでカルトなギリシア映画『籠の中の乙女』の意味不明な箇所に解説を付けてみた

怪作『籠の中の乙女』に妹役で出演していたマリー・ツォニさんが亡くなりました。亡くなった詳しい状況は報じられていないようですが、これはWHO(世界保健機関)が定めた報道の国際ガイドラインにのっとってのことでしょう。日本でも内閣府のHPにそれは掲載されています。 要は、自殺報道を詳細に報じてはいけない、という国際ルールでして。そういうことすると後追い自殺を生みますからね。日本でも定着しつつある考え方です。 ということでマリー・ツォニさんが亡くなった話題はあまり深掘りせずに、彼女が我々映画ファンに遺してくれた、とてつもなく変な映画、まごうかたなき怪作、であると同時に2009年カンヌ映画祭「ある視点」部門受賞、2010年度アカデミー外国語映画賞ノミネートと、国際的にたいへん高く評価されたギリシア映画『籠の中の乙女』について、緊急で書きます。7月、ワタクシのやってる平日深夜「シネマ解放区」ゾーンで再放送もしますんでよろしく。 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ いやはや、ほんと変な映画です。カンヌの「ある視点」部門ってのは変な映画が獲る賞なのですが、とりわけ本作は変。まずBGMが無い。それと大半のシーンがカメラ据え置きで、ズームとか移動撮影とかが極端に少ない。カメラが追わないから役者がよく見切れており、見た目的にとっても変なのです。あまりに「静的」と言うか。 舞台は一軒の家ワンシチュエーションからほとんど出ず、その家は広い庭のある豪華な白亜の平屋で、しかもプール付き。各部屋、窓が大きく取られており、そこからギリシアのカラッとした日差しが差し込んで、わたせせいぞうか鈴木英人のイラストみたいでちょっと素敵です。でも、あまりに清潔感あふれすぎていて、ここまでくると逆に異常。むしろ寒々しく殺風景に感じられてくる始末。 だから、「静謐な」という形容動詞がいちばんしっくりくる印象の映画です。「閉塞感」と言うのも近い。それはなぜか? これは、籠の中に乙女たちを閉じ込める映画だからです。父親が娘2人(マリー・ツォニさんは下の妹役)と息子1人、3人の子供達(と、もしかしたら奥さんのことも)を自宅に監禁して育てているというお話なのです。 外界から隔絶されているため、当時おそらく外の世界では国債暴落とかデフォルト危機とか、緊縮財政と民営化の圧力がメルケルさんあたりからかかったりとかで、ギリシアは国全体が蜂の巣を突ついたような大騒ぎだったはずなんですけど、このお宅だけは異常なまでに「静謐」。文字通り「閉塞感」で窒息しそうな日常が来る日も来る日も繰り返されます。 外の世界は危険がいっぱい、おうちが一番安全なんだ、ということで、お父さんは家族が家から出ることを禁じています。 ワタクシ事ながら、ウチも子供3人いる貧乏子だくさん一家ですが、こういう考え方には、恐ろしいことに、父親としてちょっとだけ賛同しちゃう面も無くはない。レェ・ティ・ニャット・リンさん事件とか通学児童の列に車が突っ込んだとか、そういう子供が犠牲になる痛ましいニュースを見るたびに、学校にも行かせず家から一歩も出さないでいられないものかなぁ…と、一瞬どうしたって考えちゃいますよそりゃ。 あるいは海外旅行。ワタクシが若かった90年代とか、冷戦が終わってこれから世界は明るい21世紀を迎えるんだ、と信じきっていた時代であれば、バンバン海外行って見聞広めてきてくれ、バックパッカーみたいな貧乏旅行でいい、多少トラブルに巻き込まれたとしても、よっぽどのことでなければそれもまた良い人生勉強だよ、打たれて強くなれ!ぐらいに思ったかもしれない。実際そういう感覚でワタクシの世代はフットワーク軽く世界中に飛び出して行ってましたし、送り出す親御さんが海外行くごときで気を揉んだなんて話も周囲ではついぞ聞かなかった。世界は夢のように平和でしたから。しかし2001年9月のあの日以来、世界は決定的に変わってしまった。今では海外に出かけようとして「テロ」という言葉が頭をよぎらない人なんていないのではないでしょうか。子供が海外に行く!? 正直やめてほしいと思っちゃいますねぇ…。 しかし、子供を家に縛りつけておこうなんていうのは、ろくな考え方じゃない。この映画では、そうすることによって、事件やテロに巻き込まれない代わり、とんでもない家庭崩壊、人の道を踏み外すことになっていくのです。それが、静かに静かに、静謐に、どこまでも美しく描かれていく。 本作における子供達は、幼少の頃から「外には怪物がいる!」とシャマラン映画みたいな、あるいは湯婆婆みたいな、もしくはラプンツェルの母ちゃんみたいなウソを信じ込まされてきたので、おそらく全員二十歳前後ぐらいになっているでしょうが家から出たことがなく、顔に生気がなく、表情に乏しく、精神年齢は小学校低学年ぐらいでストップしているような感じです。 しかし当然カラダだけは大人。湯婆婆んちの坊が湯屋のあのペントハウスで二十歳過ぎになっちゃったと思ってくださいよ。たまらんですよ!とっくのとうに第二次性徴期も完了し、すでに息子の息子はいつでも発射可能状態。これを狭い家に閉じ込めておくのですから、溜まったものを定期的に放出させないと暴発しちゃうであろうことは想像に難くありません。ということで父親は自分の勤め先の女ガードマン・クリスティーナにお金を払い、お兄ちゃんにあてがっています。とても段取りめいた、決まった動作でテキパキとコトに及んでいるところから察するに、お兄ちゃんとクリスティーナのSEXは定例になっているみたいです(このこと覚えておいてください)。 いやはや、エロ映画やAVって、人間にとって必要なんですなぁ!エロ映画もAVも見たことがないお兄ちゃんは(メディア禁止なので)、ただ入れて出すだけの犬猫の交尾のようなSEXしかできないんですから悲しい話です。女の方は全然イケない。クリスティーナの好きなコト、それはもちろんクンニです! あるとき、入れられて出されるだけで欲求不満きわまったクリスティーナはお兄ちゃんに「舐めて」と頼みますが、拒否されます。相手は精神年齢子供レベルなので「これはあなたのためにいいことなのよ」とウソつきますが騙せず、逆に後背位でヤリたい(犬猫みたいに)と要求されて、サセちゃいます。自分はイケなかった…。 そこで、事の後で、今度はお姉ちゃんに百合クンニを頼みます。その家の女の子たちとも、いちおう口をきく程度の接点はあるのです。「消しゴム付き鉛筆あげるから」とか「カチューシャあげるから」とか「ヘアジェルあげるから」とか言って釣って(相手は精神年齢小学生ですから)。依頼主である一家のパパには内緒で。 監督のヨルゴス・ランティモスさんは、本作の公式サイトでこう述べています(以下コピペ)。 「(前略)男の子の方が性的欲求が強いとみなされていて、女の子より多くの課題を課せられる。両親も、姉妹には性教育の必要を感じていませんし、より保守的に育てています。彼女らの性生活なんて考えもしない。でも両親は長男がセックスしていることを誇らしく感じています。少なくともギリシャでは一般的な考え方ですね。古臭い考えですが、よその国にも残っているのではないでしょうか。」 こういう女子への偏見というか聖処女願望というか変な思い込みから、両親にとっては完全ノーマークだったお姉ちゃん。それがレズ舌技で性に目覚め、自分も舐められてみたいという欲望が芽生えます。崩壊の序曲、パンドラの箱が半開きになりました。お姉ちゃんは末っ子の妹(故マリー・ツォニさん扮演)に後日、何か物あげるから自分のことも舐めてくれと要求。最初は肩を舐めてくれと頼みます。肩舐められても無意味ですが精神年齢小学生ですからカタとクリの違いをわかってない。ただ、次には内腿を舐めてとか、腰骨とかヘソとか、だんだんとリクエスト部位がリクエリトリスに、もといリクストエがクリストスに、ええいまどろっこしい、陰核、じゃなかった核心へと近づいていきます…何言ってんだオレは。 そしてとうとう、お姉ちゃんが禁断の智慧の実を喰らってパンドラの箱を全開にしちゃう瞬間が訪れます。クリスティーナがお姉ちゃんに次またクンニさせようとした時、お姉ちゃんは、クリスティーナ側から提示されたあらゆる子供の好きそうなお土産には興味を示さずに、クリスティーナが持っていた映画のレンタルビデオをバーターでよこせと強硬に要求します。 この家にはデッキとTVは有る。と言ってもビデオカメラで撮影したホームビデオを何度も何度も繰り返し見るためだけに有るもので、TV放送とか映画ソフトとかはこれまでは見れなかったわけですが、こうしてお姉ちゃんはレンタルビデオを見ることができるようになるのです。これでパンドラの箱が開きます。 と、ここまでがあらすじ。ここまでは未見の人でも読んでてネタばれということはありません。しかし、ここから先はネタばれに踏み込んでいきます。未見の人は本編をご覧になった後でぜひ再読しに戻ってきていただければ幸い。またいつの日かお会いしましょう、さようなら! ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ で、さて、「いや〜映画って、本っ当にいいものですね!」って、ことですよね、ここから先の展開は。映画のおかげで世界が広がる。家の中だけ、家族5人だけで閉じていた狭い世界が一気に開けます。ロッキーIVにハマる!ジョーズにハマる!フラッシュダンスにハマる!そうして体験したことのない人生を疑似体験する。亡き友のリベンジのため成功と平和の日々に別れを告げふたたび命がけの戦いに臨むとか、責任を背負う者たちが圧倒的脅威・深刻な危機と向かい合って打ち勝つとか、自分の特技にひたむきに打ち込むことで成功をつかむとかは、そうそう誰もが体験できるものではありません。それを疑似体験できてしまう。それが映画、それこそが映画を見るって行為の本質でしょう。お姉ちゃんはそれらを疑似体験して、弟と妹を置いて一気に覚醒していくのです。 ちなみにロッキーIVを見て、お姉ちゃんは窓ガラスをミラー代わりにロッキーのマネをします。その時、某主演スターの顔マネ声マネで、口を「へ」の字にひん曲げ完全になりきっており、ここは思わずフイた!な名シーン。「ハイここ笑うとこですよ〜」と親切過剰な演出になっていないので気づかないかもしれませんけど、ここ確信犯で笑わせようとしてますよね?ランティモス監督は、 「映画全体のトーンとして物事を誇張して描いていて、そこには、嗤うしかないバカげたユーモアがたくさんある。大爆笑じゃなくたっていいんだ。ユーモアはいつも爆笑と決まったものじゃないから。ただ、多くの試写会場ではほとんど爆笑に近いところまでいっていたけどね。でもその一方で、別の会場は静まり返っていたこともあったな」 と別のインタビューで語っています。ま、わかる人にはわかるギャグセンスってことですな。シュールで「静謐」でアートフィルムっぽいルックではありますが、吹くような笑いも果敢に獲りにきている、意外に狙ってる映画なのです。 とにかく、映画によってお姉ちゃんの知覚の扉がパッカ〜ンと開く。それを開けるのはLSDではなく映画なのでした。海外で貧乏旅行とか武者修行しなくたって、それで人生経験は仮想で積めるのです。それが映画を見る意味です。彼女はまず、映画によって「名前」を手に入れます。千と千尋の湯婆婆のように、父親は子供たちに名前さえ付けず自我を封じて支配しており、名無し状態でその歳まで育ててきたのですが、お姉ちゃんは「名前」という概念がこの世にあることを知って自分を「ブルース」と名付け、弟妹にもブルースと呼ぶよう命じます。自我の芽生えです。 「ブルース」というキャラクターは、ロッキーIVにもジョーズにもフラッシュダンスにも確か出てこないはずですが、実は!なんと『ジョーズ』のあの伝説の撮影用サメロボット、スピルバーグが作ったあれのスタッフ内輪での呼び名が「ブルース」だったのです。お姉ちゃん、プールですっかりサメになりきってジョーズごっこしてましたからね。 もっともレンタルビデオの『ジョーズ』本編中にはそのコードネームは出てこなかったはずですし、DVDではなくなぜか今時VHSなので映像特典やコメンタリーが付いているはずもなく、どうやってロボの内輪の呼称がブルースだとお姉ちゃんが知ったのかは謎なのですが。ということでこの推理、ハズレてるかもしれませんけどね。 とにかくプールで弟とジョーズごっこをしている時にジョーズ劇中のセリフを完コピで空んじて、弟に「姉ちゃん一体どうしたんだろ…急に物知りになっちゃって」と怪しがられ、チクられたっぽくって、パパに映画見たことバレちゃいます。 パパは激怒です。不潔な外界の不浄な大衆文化に長女が触れてしまった!けしからん!! 取り上げたVHSで長女の頭をこてんぱんに殴りつけ、さらにはクリスティーナこそが元凶と、その住まいまで乗り込んで行って、今度はVHSデッキ本体で脳天を力一杯ぶん殴ります。 …く、狂ってやがる!このお父さんこそ諸悪の根源なのですが、どうしてここまで極端に外界を遮断しようとしているのか?奥さんまで外に一歩も出れないようなのですが、一体どういう訳なのか? 勤め先で、父親は同僚とこんな会話を交わします。 同僚「奥さん 具合は?」父親「同じだ」同僚「外出は?」父親「しない」同僚「車イスでも たまには出ないと」父親「妻は来客もイヤがるんだ。私は君をビールにでも呼びたいが」同僚「奥さんは悲惨な目に遭ったんだ。うつ状態にもなる。写真では活発な女性に見えた。バレーボールのチャンプ?」父親「ハンドボールだ」 …うつ状態?悲惨な目に遭った?車イス?って普通に歩いてましたけど!? これらのことはその後、言及も説明もされません。言いっぱなしです。 さらにお父さん、下の娘に足の爪を切らせながら、こんな物悲しい歌を口ずさみます。 「♪愛する君を失って 僕の青春も終わった 見上げれば星が涙を流し 鳥たちも悲しげに鳴いている 寂しい夕暮れに ふさぐ心(ここから、なぜか勤務先の工場の外観ショットが映し出されながら)君がいなくなって 何もかも悲しげだよ いとしい人よ 君は今 どこに? 捜し求めても むなしいだけ」 なぜこの映像に合わせてこの曲を?どういう意図か?若い頃にここの職場で、女がらみ痴情のもつれ系で何か一悶着あったのか!? それが家族監禁と何か関係しているのか!? 謎は深まるばかりです。 インタビューでランティモス監督はこう言っています。 「(両親が狂った監禁育児をしている背景をまったく描かないこと)は私にとってとても重要でした。でなければ全く違う映画になっていたでしょうね。観客が夫婦の背景を知っていたら、彼らの行為が良いか悪いかという目で見てしまったのではないでしょうか(後略)」 ということで、観客に深読みさせてあえて翻弄し興味関心を持たせて、「んもぉ〜気になって仕方ないじゃない!」と言わせようという、これは作り手の焦らしテクかもしれませんな。あまりここ真剣に謎解きしても、まんまと監督の術中にハマるだけで徒労かもしれません。答えは「答えは無い」じゃないかと。なのでワタクシとしては、ここは華麗にスルーしておこうと思います。 さてさて。お父さんがVHSデッキでクリスティーナの脳天カチ割ったため、息子の性欲処理係がいなくなっちゃった。「今度は熟女にしよう。その方が安心だ」と夫婦で相談していた直後に、話がどう転がったらそうなるのか、お姉ちゃんと妹、どちらかがお兄ちゃんの性欲処理係になるという話になっちゃって、お兄ちゃんが風呂場で2人の女体をすみずみ検分吟味した結果、お姉ちゃんの方を選ぶという、おぞましい展開に。懐かしの赤さんなら「まさに外道」と言うところですな。外界から隔離したら外道に育っちゃった。 そして、娼婦みたいなケバいメイクをお母さんが(!)お姉ちゃんに手ずから施して、ついにお姉ちゃんはお兄ちゃん(いや、おそらく彼女からしてみたら弟か)の部屋に入ってSEXをします。まさに外道!ここが冒頭の、クリスティーナとの段取りめいたSEXとの対比になっている。今回は初組み合わせの対戦カードなので段取りが決まってません。特にお姉ちゃんはもちろん処女で、SEXについて真っ白の無知ですから、何をどうしていいかわからず、弟のなすがままにされます。無知すぎて、これがSEXだとも近親相姦だとも認識できていないでしょうし、近親相姦がタブーということも理解できないでしょう。 ただ、動物としての本能が、この穢らわしい行為が犬畜生にも劣るような、生殖の常道を踏み外した鬼畜のおこないなのだと、お姉ちゃんに気づかせます。そして事が終わった後のベッドで、隣で賢者タイムにひたっている弟に向け、彼女は血を吐くようにして絞り出し、映画のセリフを暗唱するのです。 「もし またやったら八つ裂きにしてやる。いいか、娘に誓って言う。お前の一族は生かしちゃおかねえ。とっとと町から出てけ」 これは何の映画からの引用なのか?この作品の英語版Wikiに、ハッキリとこう明記されています。 「姉はSEXのあいだじゅう不快で、事の後で弟に向かい『ロッキーIV』から引用した脅しのセリフを暗唱する」 ロッキーIVだって?ソ連に行っちゃうあの?ドラコが出てきて最後はゴルビーまで出てくるあれ?あれにそんなセリフあったか?「娘」とか「一族」とか「町」とか、一切そんなファクター出てこない映画だったですよね!? 変だと思って今TSUTAYA行って借りてきて再生してますけど、案の定そんなセリフ出てきませんね。これはWikiの間違いではないでしょうか。 では、一体これは何の映画からの引用なのか?正解はわかりませんが、海外の批評では「どれか特定の映画からの引用という訳ではないが、映画からインスピレーションを受け、長女が生み出した言葉」との見立てが複数紹介されています。ただし、そう監督本人が語っている発言は、ちょっと探してみましたがネット上では発見できませんでした。日本版セルパッケージソフトの映像特典は予告編だけみたいで監督によるコメンタリーは収録されていないようですから、その線でも調べはつかず、裏取りができておりません。 ただ、「長女が生み出した言葉」という解釈が当たっているとしたら、それはこの映画においては重大すぎる意味が込められていて、長女のフォースの覚醒を描いていることになります。あの狂った父親は、子供達に名前を付けないだけでなく、普通の名詞すら教えていないのです。言葉を奪った訳です。言葉つまり社会とつながるためのコミュニケーションツールを奪った。千尋の名前を奪ってコントロールした湯婆婆どこの騒ぎじゃありません。例えばお塩、テーブルソルトのことを「電話」だと教え込んでいます。この家では外界との接触を断つため電話は子供達には隠しているので、想像するに、子供達が本か何かで「電話」という言葉を知ってしまった時に、「電話とはこれだよ」と塩を見せたのでしょうか。また、イヤらしい言葉も無いことになっていて、女性のアソコのことは「キーボード」と呼ばせており「マ×コ」という言葉は存在しないことになっています(それは普通どこの家庭でもそうか)。また「海」や「高速道路」というものを子供達は知りませんので、それは「アームチェアー」と「強風」の別名だよと教えています。言葉をメチャクチャに教えることで、家族以外とはコミュニケーションとれない人にしちゃっている。 そういう前提があって、長女が映画からインスピレーションを受けて言葉を自分で生み出したのだとしたら、それはものすごい進歩じゃないですか!映画がお姉ちゃんを一気に成長させ、外に出て行くトレーニングとして役立った、ということですから、本作の解釈としてこの見立ては魅力的ですし説得力もあるのですけれど、いかんせん裏が取れませんので、とりあえず今の段階では「そういう説もある」とだけご紹介しておきましょう。 さて、弟とSEXさせられちゃいました。この決定的な出来事により、お姉ちゃんの中で、何かが壊れます。 SEXの後、今日は両親の結婚記念日だということで一家はパーティーを催します。子供達も演し物をやる。姉妹はダンスを。そしてお姉ちゃんが全身全霊をかけて激踊りするのは、『フラッシュダンス』クライマックスでのジェニファー・ビールスによるダンスの真似なのです。説明一切ありませんが、ある世代なら振り付けを見ただけで一発でピンときます。それは見ていて恥ずかしくなるほど下手くそきわまりない、でも一生懸命ではある、必死の踊りです。ジェニファー・ビールスは審査員を一人一人指差す振りを組み入れた空駆ける激ダンスにて見事にチャンスをつかみ、望んでいた人生のスタートを切るところで映画『フラッシュダンス』は終わりましたが、お姉ちゃんが家族一人一人を指差しながら一心不乱に踊っても、「もう沢山!」と打ち切られてしまい、穢らわしいものでも見せられたようにあしらわれるだけ。しかも、穢らわしい近親相姦を仕組んだ張本人である、お母さんその人によって。チャンスなど与えてくれません。 そして、この映画はとうとう、とんでもない終局を迎えるのであります。ついにお姉ちゃんが行動を起こすのです。ここまでネタバレ全開で書いてきて今さらナンですが、あえてラストについてだけは、野暮もきわまれりなので具体的にこれ以上は書きますまい。ただ、この結末、おそらくは決定的な破局なのではないでしょうか。そこはハッキリとは描かれませんけどワタクシはそう思っています。一週間ほどして異臭が漂ってきて…ってことになったに違いない、とワタクシは想像するのです。 再びランティモス監督のインタビュー。 「(前略)映画は、自分なりの方法で見てもらえるよう、余地を残しておきたいですね。ですから結論を示し過ぎないようにして、皆さんにはスクリーンで起きていることに自由に反応してもらえたら。啓蒙的な映画にはしたくありません。」 はたして、お姉ちゃんはどうなったのか?もしかしたら内側から開けられて外の世界へと飛び立ち、ジェニファー・ビールスのように新たな人生を始められたのかもしれません。その可能性も無くはない。が、腐って異臭の発生源となり後日発見されたかもしれない。どっちか答えを観客に見せる気なんかさらさら無い、という、ものすごい突き放した終わり方をこの映画はします。最後まで謎やほのめかしやメタファーに満ちた、知的に感性的にとてもエキサイティングな作りの作品です。きっとカルト化して永遠に残り、在りし日のマリー・ツォニさんの美しい姿を閉じ込めたまま、その時代時代の映画ファンたちを翻弄しつづけるような、不朽の一本になっていくのでしょうね、この『籠の中の乙女』は。 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 蛇足ながら、ランティモス監督、この長編デビュー作の次に撮った作品が『ロブスター』という、コリン・ファレル、レイチェル・ワイズ、ジョン・C・ライリー、ベン・ウィショー、レア・セドゥと、そうそうたる面々が出ている(『籠の中の乙女』で長女役だった女優さんも出ている)オールスターキャスト映画。であるにもかかわらず、あいかわらずランティモス節全開で、これまた無茶苦茶にシュールで奇っ怪きわまりない、ゴリっゴリのカルト映画です! 綺麗すぎる風景ショット、惨殺される動物たちや、見ているこっちが恥ずかしくなる下手くそ素人ダンスなど、『籠の中の乙女』と共通するイメージも数多く散りばめられているのですが、いちばん共通しているのはテーマでしょう。『ロブスター』は次のような物語です。 結婚しない者は動物に変身させられるという、体制が結婚を強いている社会。夫婦者は都会で普通に暮らせ(ただし独りで出歩いていると職質受ける)、独身者はホテルでの官製ねるとんパーティーに強制参加させられ、期日内にカップル成立しなかった者は獣に姿を変えられてしまう。国家は「動物も悪くない生き方ですよ」などと口では言うが、明らかに“処分”しているようにしか見えない。ねるとんで早く自分と“共通点”のある相手を見つけてカップルにならないとヤバい(“共通点”なきゃいけないの?そこそんなに大事か!?)。カップルになれた者は得意満面、まだの人を露骨に見下します。それと、ねるとんホテル滞在中はオナニー禁止。そんな無駄なことするヒマあったら異性とヤれ、早く結婚して早く子供作れ、と。あと、ねるとん出席者はハンティングにも参加が必須で、森の中に潜む独身者を狩らねばならない。1人狩ると人でいられる期間を1日延長してもらえる。 独身者というのは、その結婚強制国家体制から逃れてきた独身者たちが、ゲリラのように森の奥に潜伏して組織を作っていて、こっちでは恋愛は御法度(オナニーはOK)。影で男女がイチャついていたら“総括”されるという、これはこれで恐い社会です。全体主義国家と極左暴力集団の対立みたくなってます。 主人公コリン・ファレルは最初ねるとんに参加し、そこで事件を起こしてしまい独身者の森に逃れてきて、レイチェル・ワイズと運命の出会いを果たし、愛し合うようになるのですが、そこは恋愛禁制の集団で…さて、そこからどうなっていくか、というお話。とんでもない丸投げな終わり方をするところも『籠の中の乙女』と同じです。 晩婚・非婚のご時世に、またとんでもなくセンセーショナルな作品をブチ込んできましたな。どうもこのランティモス監督という人は、結婚して家庭を築くって何!? というテーマに取り憑かれている人のようなのです。 「幼いころに両親が離婚して母親に育てられたのですが、母は私が17歳の時に死にました。ですから私は若くして天涯孤独の身で世の中に出て、ひとりで生活して勉強してきました。」 と語ってもいますが、こうした生い立ちから、家族制度や結婚制度、親が子供を育てるといったことに対する、一種独特の視座をランティモスさんは確立していったのかもしれません。 それでは最後に、『籠の中の乙女』の時のランティモス監督のインタビュー発言をもう一つご紹介して、終わりにしましょう。 「(前略)ある日、友人との会話の中で、みんなどうせ離婚してしまうのに、なぜ結婚して子供をもうけるのか、とからかったんです。だって最近では離婚するカップルが多く、片親に育てられる子供が多いのに結婚する意味なんてあるのかと。そうしたら、明らかに軽いジョークだというのに、みんな僕のことを怒りました。よく知っている友人が、家族の話題となるとそんなにムキになるなんて!それがきっかけで、自分の家族を極端に守ろうとする男、というアイディアが芽生えたのです。外界からの影響が一切なく自分の家族だけで永遠に一体となっていこうとする男。それが子育ての最高の形とかたくなに信じる男です。」 © 2009 BOO PRODUCTIONS GREEK FILM CENTER YORGOS LANTHIMOS HORSEFLY PRODUCTIONS – Copyright © XXIV All rights reserved

-

COLUMN/コラム2017.04.20

個人的に熱烈推薦!編成部スタッフ1人1本レコメンド 【2017年5月】飯森盛良

ソダーバーグによる伝染病パニック映画だが、この“新型インフルのパンデミックで人が死にまくり社会が麻痺して文明社会が一時停止状態におちいる”は、いずれ確実に起きる! 国立感染症研究所のHPには「どの程度可能性があるか、それがいつくるかは、誰にもわからないというのが事実です。しかしながら、インフルエンザ専門家の間では、『いつ来るかはわからないが、いつかは必ず来る』というのが定説」とある。厚労省はHPで死亡者「17万人から64万人」との試算を公表しているが…ただし! 09年1月2日付け産経新聞は「政府(筆者注:麻生政権)は、死者数の見込みを現在の『最大64万人』から上方修正するなど、より厳しい被害想定を立てる方針を固めた。他の先進諸国に比べ、死者数や感染率の見積もりが低すぎるという指摘が専門家らから強く出されたことが理由となった」と報じている。なお、厚労省は自治体に向けて「埋火葬の円滑な実施に関するガイドライン」を策定しており、その中では「感染が拡大し、全国的に流行した場合には、死亡者の数が火葬場の火葬能力を超える事態が起こり」と想定。「火葬の実施までに長期間を要し、公衆衛生上の問題(筆者注:死体山積み野ざらし腐敗)が生じるおそれが高まった場合には、都道府県は、新型インフルエンザに感染した遺体に十分な消毒等を行った上で墓地に埋葬(筆者注:土葬)することを認めることについても考慮するものとする。その際、近隣に埋葬可能な墓地がない場合には、転用しても支障がないと認められる公共用地等を臨時の公営墓地とし」との指針まで示している。一方、農水省は、我々国民に向けて「新型インフルエンザに備えた家庭用食料品備蓄ガイド」を配布しており、その中では「電気、ガス、水道の供給が停止した場合への備えについて」なんて章まで設けている…ヤバい!これはマジでヤバいぞ!! 全国民、この映画を心して見て、もっと本気で怖がって、各自がXデーに備えるべき!!!■ © Warner Bros. Entertainment Inc.

-

COLUMN/コラム2017.04.02

下流社会、ワーキングプア、貧困連鎖、子どもの貧困、若者の貧困、貧困女子、貧困女子高生、女子大生風俗嬢、下流老人、老後破産etc。それをお仏蘭西語で「レミゼ」と言う

失業率が3%を切ってほぼ完全雇用が実現!? 人手不足で大変だ!だから賃金上がるかも。就活も空前の売り手市場だったしね❤︎などと景気のいいことばかりが言われております、春もうららな今日この頃。皆様いかがお過ごしでしょうか。今回は、放送回数が残すところあと2回となったレミゼについて書きます。 唐突ですが、下流社会、ワーキングプア、貧困連鎖、子どもの貧困、若者の貧困、貧困女子、貧困女子高生、女子大生風俗嬢、下流老人、老後破産etc。この10年でこうした不景気なワーディング、増えましたねぇ…。 お仏蘭西語でこれを何と言うか知ってます?何を隠そう「レ・ミゼラブル」と言うんです。 というわけで、レミゼという作品を格差や貧困問題とからめて話すことは、実は、意外と正攻法なのです。なので、しばらくは格差と貧困についての話にお付き合いください。 まずですけれど、上記の様々なワーディング、それぞれの発火点となった出どころは、たぶんコレら↓ではなかったしょうか。天下御免の公共放送様は受信料ぶんの良い仕事してますね!さすがです。 2005年9月16日発売 三浦展著『下流社会/新たな階層集団の出現』2006年7月23日放映 NHKスペシャル「ワーキングプア――働いても働いても豊かになれない」2014年4月27日放送 NHKスペシャル「調査報告 女性たちの貧困~“新たな連鎖”の衝撃~」2014年9月28日放送 NHKスペシャル「老人漂流社会 "老後破産"の現実」2014年12月28日放送 NHKスペシャル「子どもの未来を救え ~貧困の連鎖を断ち切るために~」2015年10月13日発売 中村淳彦著「女子大生風俗嬢 若者貧困大国・日本のリアル」2016年3月17日発売 三浦展著『下流老人と幸福老人』2016年8月18日放送 NHKニュース7「特集:子どもの貧困(に出てきた貧困女子高生うららちゃん)」2017年2月12日放送 NHKスペシャル「見えない“貧困”~未来を奪われる子どもたち~」 当時見たとき「これは…日本だいじょぶなのか!?」とかなりショックを受けた覚えがあり、事態はそれから年々悪化していったという実感がありますなぁ…。 「プレカリアート」という言葉もできました。これ「プロレタリアート」+「プレカリアス(【形】「不安定な」)」のカバン語。非正規雇用の人+そういう不安定な雇用形態のせいで失業してしまった人を指すワーディングです。 2009年2月26日発売 雨宮処凛著『プレカリアートの憂鬱』 この「プレカリアート」が90年代のグローバリゼーションの進行によって世界中で増え、西側各国で中間層が消滅して格差が広がり、ひと握りの狂ったスーパー富裕層が生まれる一方、大多数の国民(=大多数の有権者)が経済的な安心感を得られなくなって、その怒りと不安が今、豊かで自由だったはずの西側資本主義各国で、極端な投票行動の形をとって噴出し、世界を激変させています。これは世界史の大転換点になっちゃうかもしれません。まず悪い方への転換でしょうねえ…。 イギリスがEUを抜けてトランプさんが大統領になるという、いわゆる“内向き”というやつ。2017年いま現在目の当たりにしているディストピアSF的なこの現実も、すべては格差と貧困のせいです。格差と貧困はマジでヤバい!テロやミサイルに負けず劣らずものすごくヤバい!! なぜなら“内向き”、“孤立主義”、“保護主義”が行き過ぎると、いずれ国家間の戦争へと発展するからです(第二次世界大戦の原因は“保護主義”でしたからね ※注)。どうにか改善しなければもっともっと極端でヤバい事態におちいっていく、こんにちの自由世界にとって喫緊の課題が、この、格差と貧困問題でしょう。 ※注)第二次大戦10年前の1929年の世界恐慌の際、欧米列強が保護主義政策をとったことが、大戦の最大の原因です。「ブロック経済」と言いますが、英国£経済圏(=大英帝国圏)の「ポンド・ブロック」、南北アメリカ$経済圏の「ドル・ブロック」、そして金本位制をとり続けていた仏+蘭+ベルギーとその植民地からなる経済圏「金ブロック」と、自分たち仲良しグループだけの経済圏を作り、そこの中だけで保護貿易政策をとって経済を蘇らせようとしたのですけれど、このグループに入れなかったのがご存知、日独伊でした。植民地などの“圏”を持っていない“持たざる国”三国です。この三国が日独伊三国同盟を結んで結束しつつ、「オレたちも独自の経済圏を急ぎ築かねば!」と周辺国に勢力を伸ばそうとしたので軍事的緊張が高まり、各地で衝突を生み、しまいには世界大戦に突入しちゃって8000万人もの死者を出したのでした。トランプさんが「TPPいち抜けた!」と言った時、引き留めようと安倍さんが「自由貿易こそが世界の平和と繁栄に不可欠」と言ったのは、こうした歴史を踏まえているのですけど、はたしてこれからのトランプ時代の世界はどうなっていくのやら…。 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ で、本題レミゼの話。『レ・ミゼラブル』という映画は、もとがミュージカルであることは皆さんご承知の通り。さらに大もとはヴィクトル・ユーゴーの大河小説だってこともご存知の通り。で、その原作レミゼのテーマこそ、何を隠そう実は、格差と貧困なのです!「レ・ミゼラブル」とは「悲惨な人々」という意味なのですから、もう、当然それがテーマに決まっています。 映画版(といってもたくさんあるので、ここではウチで放送している2012年のトム・フーパー版)も元のミュージカルも、格差と貧困をテーマにしているようには、正直それほど見えません。まず、原作は岩波文庫版で全4冊、新潮文庫版で全5冊というボリューム。ミュージカル版も映画版も2時間半を優に超す長尺ではありますけれども、その尺でこの原作小説4ないし5巻に書いてあること全てを再現するなんて、どだい無理な話。どうしても抄訳版というかダイジェスト的なものにならざるをえません。プロットを大づかみに追うだけで時間いっぱいで、一つ一つの挿話にまで言及している尺がない。これは長編小説の映画化の宿命です。それで、格差と貧困というテーマがかなり省略されちゃってる。 もう一つ、ミュージカル化された時代のニーズもあったかもしれない。映画の元になったミュージカル版は1985年にロンドンで初演されました。鉄の女サッチャー流の新自由主義「サッチャリズム」のせいで失業率が上がり賃金は下がっていた時代ではありますが(日本はこれから逆に失業率が下がりきったんで賃金が上がるそうな。だといいんだけどねぇ…)、80年代は今よりずっと浮かれ気分の時代でしたので(なにしろそこにテロと難民問題まではまだ絡んできませんでしたし、まだリベラリズムも健在でしたし)、格差と貧困問題がこんにちほどアクチュアルな時事テーマではなかったということもあったのかもしれません。そこ膨らませてもあんまし共感する人いないよ、そんな時代気分じゃないし、あんたネクラね、と。ネアカがウケてた時代だったのです。 というわけで、格差と貧困問題をそこまで掘り下げているようには見えないミュージカル/映画版ですけど、原作小説はタイトル通りそれこそが最大のテーマとして、長大な全編を縦串として縦貫しているのです。 たとえば主人公のジャン・ヴァルジャン。ひもじくてパン1斤を盗んだ罪により19年間も服役させられた、というところから話は始まりますが、映画版ですと「パンを一つ盗んだだけだ。妹の子が飢え死にしそうだった」と歌詞で一言説明されるだけなので、格差と貧困というテーマが深刻には浮かび上がってきづらい。しかし原作だと、読んでる方までしんどくなるくらいの赤貧描写でジャン・ヴァルジャンの前半生が綴られていきます。しかもこういう話はきょうび日本でも大いにありえそうなので、読んでいて余計にしんどい…。 以下、著作権が切れている豊島与志雄の翻訳版で、原作から直接引用します。 「彼はごく早くに両親を失った。母は産褥熱の手当てがゆき届かなかったために死に、父は彼と同じく枝切り職であったが木から落ちて死んだ。ジャン・ヴァルジャンに残ったものは、七人の男女の子供をかかえ寡婦になっているずっと年上の姉だけだった。その姉がジャン・ヴァルジャンを育てたのであって、夫のある間は若い弟の彼を自分の家に引き取って養っていた。そのうちに夫は死んだ。七人の子供のうち一番上が八歳で、一番下は一歳であった。ジャン・ヴァルジャンの方は二十五歳になったところだった。彼はその家の父の代わりになり、こんどは彼の方で自分を育ててくれた姉を養った。それはあたかも義務のようにただ単純にそうなったので、どちらかといえばジャン・ヴァルジャンの方ではあまりおもしろくもなかった。そのようにして彼の青年時代は、骨は折れるが金はあまりはいらない労働のうちに費やされた。彼がその地方で「美しい女友だち」などを持ってるのを見かけた者はかつてなかった。彼は恋をするなどのひまを持たなかった。」 「彼は樹木の枝おろしの時期には日に二十四スー得ることができた。それからまた、刈り入れ人や、人夫や、農場の牛飼い小僧や、耕作人などとして、雇われていった。彼はできるだけのことは何でもやった。姉も彼について働いたが、七人の幼児をかかえてはどうにも仕方がなかった。それはしだいに貧困に包まれて衰えてゆく悲惨な一群であった。そのうちあるきびしい冬がやってきた。ジャンは仕事がなかった。一家にはパンがなかった。一片のパンもなかったのである、文字どおりに。それに七人の子供。」 こうしてパンを盗まざるをえないところにまで追い詰められたジャン・ヴァルジャン。初犯です。ビビりながらやってるんで腰が引けてます。パン屋のおやじに追っかけられてパンを投げ捨て逃げるもとっ捕まり、懲役まずは5年…(後に脱獄未遂で合計19年に)。徒刑囚として首枷をはめられます。 「(前略)頭のうしろで鉄の首輪のねじが金槌で荒々しく打ち付けられる時、彼は泣いた。涙に喉がつまって声も出なかった。ただ時々かろうじて言うことができた、「私はファヴロールの枝切り人です。」それからすすり泣きしながら、右手をあげて、それを七度にしだいにまた下げた、ちょうど高さの違っている七つの頭を順次になでてるようであった。彼が何かをなしたこと、そしてそれも七人の小さな子供に着物を着せ食を与えるためになしたことが、その身振りによって見る人にうなずかれた。 彼はツーロン港へ送られた。(中略)過去の生涯はいっさい消え失せ、名前さえも無くなった。彼はもはやジャン・ヴァルジャンでさえもなかった。彼は二四六〇一号であった。姉はどうなったか?七人の子供はどうなったか?だれがそんなことにかまっていようぞ。若い一本の樹木が根本から切り倒される時、その一つかみの木の葉はどうなるだろうか。 それはいつも同じことである。それらのあわれな人々、神の子なる人々は、以来助ける人もなく、導く人もなく、隠れるに場所もなく、ただ風のまにまに散らばった、おそらく各自に別々に。そしてしだいに、孤独な運命の人々をのみ去るあの冷たい霧の中に、人類の暗澹たる進行のうちに多くの不幸な人々が相次いで消え失せるあの悲惨な暗黒のうちに、沈み込んでいった。彼らはその土地を去った。彼らの住んでいた村の鐘楼も彼らを忘れた。彼らのいた田畑も彼らを忘れた。ジャン・ヴァルジャンさえも獄裏の数年の後には彼らを忘れた。」 読んでて、正直しんどい…。「ただ風のまにまに散らばった、おそらく各自に別々に」って…生々しくてコワっ!一家離散ですよ。今の日本でも十分ありえそうってのがますますイヤですなぁ…。1985年(ミュージカル化された年)とか少し前であれば、このくだりを読んでもそこまで生々しくは感じなかったと思うんですが、いま読むとイヤ〜にリアルなんです。ま、完全雇用が達成され賃金が上がるんだったら、これからはそんなこともなくなるのかもしれませんが(ホントかよ!?)。 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 続いてファンティーヌ。アン・ハサウェイが「♪夢やぶれて」を大熱唱しアカデミー助演女優賞に輝きました。あそこは確かに泣けるほど哀れでアカデミー賞も納得なんですが、原作を読むと、もっとずっとしんどい転落人生だったことがわかります。もう、まんまこんにちの日本の“貧困女子”や“女子大生風俗嬢”とおんなじなんです。 まず、映画を見ていても、男に逃げられシングルマザーになって風俗に身を沈めた、という転落過程の概略はわかりますが、これがディティールまで見ていくと予想以上にヒドい話でして。ファンティーヌは女子4人と男子学生4人でグループ交際をしてたんですが、グループデートに行ったある日、レストランで男子たちが突如いなくなり、待てど暮らせど戻ってこない。かなり経ってからウエイターが女子チームのもとに男子チームからのメモを届けに来て、 「愛する方々よ! われわれに両親のあることは御承知であろう。両親、貴女たちはそれがいかなるものであるかよく御存じあるまい。幼稚な正直な民法では、それを父および母と称している。ところで、それらの両親は悲嘆にくれ、それらの老人はわれわれに哀願し、それらの善良なる男女はわれわれを放蕩息子と呼び、われわれの帰国を希ねがい、われわれのために犢(こうし、子牛)を殺してごちそうをしようと言っている。われわれは徳義心深きゆえ、彼らのことばに従うことにした。貴女たちがこれを読まるる頃には、五頭の勢いよき馬はわれわれを父母のもとへ運んでいるであろう。(中略)すべて世間の人のごとくに、われわれの存在もまた祖国に必要である。われわれを尊重せられよ。われわれはおのれを犠牲にするのである。急いでわれわれのことを泣き、早くわれわれの代わりの男を求められよ。もしこの手紙が貴女たちの胸をはり裂けさせるならば、またこの手紙をも裂かれよ。さらば。 およそ二カ年の間、われわれは貴女たちを幸福ならしめた。それについてわれわれに恨みをいだきたもうなかれ。追白、食事の払いは済んでいる。」 とそのメモには書いてあったのです。つまりこれ、女子チームを置き去りにして永遠に姿をくらまし連絡も断つという、男子チームによる究極の“ヤリ逃げ”なのです。うん、クズ野郎だわ!まあ勝手なことを言いやがります。「両親、貴女たちはそれがいかなるものであるかよく御存じあるまい」とあるのはファンティーヌたちが孤児だからで、だから「両親」という言葉の意味もよく知らねーだろ、と言っていて、加えて「民法では、それを父および母と称している」なんてわざとバカにして言うあたり、良いとこのボンボンが孤児を見下しているのは明らか。二度と会うつもりのないヤリ逃げ相手への一方的な別れの手紙とあって、そうしたゲスな差別意識を隠そうともしていません。 かくしてファンティーヌはデキちゃった子供コゼットとたった2人きり経済援助もなく捨てられ(相手のクズ男は子供が生まれたことちゃんと知ってます)、ファンティーヌは食うために働かなきゃならず面倒見きれないのでコゼットを断腸の思いでテナルディエ外道夫婦に預け…という展開になってしまったのです。 今の日本でも、たまに外道な保育所に預けられた子供が虐待されたり死んじゃったりする痛ましいニュースが報じられますが、いやでもそれとダブります。園児を自治体への申告数より多く受け入れて一人あたりの給食を減らし利ザヤを稼いでいた外道すぎる保育園なんてのもありましたが、テナルディエにかぎらず、子供を引き取れば行政から助成金がもらえるということで、カネ目当てで子供を預かり、面倒なんかハナっから見る気なし、メシも与えず完全ネグレクトのド外道という輩は、19世紀のフランスにもいたそうです。 ちなみに、このファンティーヌの元カレにしてコゼットの実の父ですが、 「(そいつ)のことを語る機会はもう再びないだろう。で、ただちょっと、ここに言っておこう。二十年後ルイ・フィリップ王の世に、彼は地方の有力で富裕な堂々たる代言人となっており、また賢い選挙人、いたって厳格な陪審員となっていた。けれど相変わらず道楽者であった。」 というのが、そいつの語られざる後半生になります。ファンティーヌはとっくに亡くなりコゼットがアマンダ・セイフライドに美しく成長したくらいの時期に、このクズは、田舎の名士になっていたと。死んでほしいですね! 余談ながら、虐待里親テナルディエ外道夫婦の実娘はご存知エポニーヌですが、現代日本人が聞いたところで変だとも何とも思いませんけど、これ、今で言うところの“キラキラネーム”みたいなんです。19世紀フランスにもあったんですね!通俗小説とかのキャラにはありがちで(今だと2次元か)、普通は3次元のリアルな人間にはまず付けないような、なかなか奇抜なネーミングセンスらしいです。そうした珍妙な名前を貧しい人たちは我が子につけがち、ということを、原作者ユーゴーはいささか批判的に書いていますが、これもまた、格差と貧困の副産物と言ってもいいでしょう。 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ それ以外も、原作ではほとんど全ての登場人物が、貧困階級の出身か、次第に貧困に堕ちていくか、一度は貧困を経験したことがあります。マリユスは金持ちの祖父の家を飛び出してから貧乏学生として苦学して身を立てますし、ジャヴェールは親が服役囚で刑務所生まれというコンプレックスの裏返しで犯罪者を異常に憎悪しすぎていて更生すら許さない。あと、原作には激レアお宝本のコレクター爺さんというのも出てくるんですが、この人はその歳まで世間様に迷惑をかけることもなく真っ当に生きてきたのに、だんだんと貧乏になっていって、食うにも困るようになり、人生のささやかな贅沢であったコレクションの本を切り売りして、とうとうそれさえ全て売り尽くし、最晩年に何もかも失って、ついに革命に身を投じる、男版「♪夢やぶれて」みたいな老後破産の下流老人で、実に泣かせるキャラなのです。 原作では、ヴィクトル・ユーゴーは序文を記しております。ちょっと難しいんですが、 <序>法律と風習とによって、ある永劫の社会的処罰が存在し、かくして人為的に地獄を文明のさなかにこしらえ、聖なる運命を世間的因果によって紛糾せしむる間は、すなわち、下層階級による男の失墜、飢餓による女の堕落、暗黒による子供の萎縮、それら時代の三つの問題が解決せられない間は、すなわち、ある方面において、社会的窒息が可能である間は、すなわち、言葉を換えて言えば、そしてなおいっそう広い見地よりすれば、地上に無知と悲惨とがある間は、本書のごとき性質の書物も、おそらく無益ではないであろう。一八六二年一月一日オートヴィル・ハウスにおいてヴィクトル・ユーゴー というのが全文。ここまで難しいのは全編でもこの序文だけで物語本編は先に引用したように全然わかりやすく読みやすいので、本編まで難しいのか!?と尻込みしないでいただきたいのですが、とにかくこの序文は意味不明です。 ワタクシ流に噛み砕くと、 前科者の社会復帰ということを法律や風習がまるっきし考慮に入れておらず、一度でも罪を犯したら人生そこで終了。または、下流社会、貧困女子、子どもの貧困といった問題が解決されない。つまり「社会的窒息」ということが起こりうる。言い換えれば「地上に無知と悲惨とがある間は、本書のごとき性質の書物も、おそらく無益ではないであろう。」 というようなことを言っているのだろうと思います。今の時代が、ユーゴーの生きた1862年と同じように、格差と貧困に苦しんでいるのだとしたら、この小説は今ふたたび、存在意義を取り戻し、読む価値がある、そして考える必要のあるものとして蘇った、と言えるのではないでしょうか。 よく「不朽の名作」などと軽々しく言います。不朽、「朽ちない」ということですけど、それってたいていの場合ちょっと大げさに誉めすぎだとワタクシ常々思っておりまして。普通は朽ちますって!映画でも小説でもマンガでも、物語ってものには賞味期限も消費期限も存在しますから、某ファストフードの腐らないハンバーガーじゃあるまいし、朽ちるのが自然、オワコンになるのが自然だと思うのです。 ただ、このレミゼに限ってだけは、こんにちの格差社会が行きすぎてしまった結果、1862年に発表されたこのフランス文学で取り上げられているテーマが、ぐるっと一周回って再びタイムリーになってしまったがために、155年も前の小説であるにもかかわらず、ものすごく旬なのです。155年目の今日、小説『レ・ミゼラブル』を読むと、旬感・不朽感がハンパありません。 映画版は、先にも書きましたが、格差と貧困というこの旬なテーマをそこまで掘り下げてませんので、見ていて「旬だ」、「タイムリーだ」ということは感じづらいのですが、原作小説の方はヤバいです! 原作は文庫で4〜5巻ととにかくボリューム満点で、しかもラノベみたいに改行がやたらと打ってあって白場が多いというものではなく、文字ビッチリ真っ黒で4〜5巻という純文学ですから、けっこう手ごわい大物。しかし、旬感・タイムリー感を味わうためには、映画版だけでなくぜひとも、この原作小説にもチャレンジなされることを、本稿では激しくお薦めしたいのであります。 副読本としてご推薦したい、大いに助けとなる本も1冊あるんです。鹿島茂著『「レ・ミゼラブル」百六景』(文春文庫、¥940)という本がそれ。映画版が公開されるタイミングで文庫化されたんですが、原作小説を読み解く上で、これは超役立つサイドブックです!見開きの左ページにはレミゼ原作本の19世紀の木版挿絵を掲載し、対向右ページには仏文学者の鹿島茂先生の文章が掲載されている。文章の前半半分ぐらいはその挿絵のシーンのざっくりダイジェストで、残り後半半分でフランスの歴史やその当時の世相などが解説されています。たとえばジャン・ヴァルジャンが盗んだパンは当時の労働者の日給と比較して幾らぐらいしたのか!?とか、ジャン・ヴァルジャンは姉と7人の甥・姪を養っていましたが、それが当時の肉体労働者の日当でまかなえるのか!?といったことが解説されていて、当時のフランス社会への理解が大いに進みます。原作にチャレンジされるのであれば座右にマストの必読本です。 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ここまで本稿では、映画そっちのけで原作小説を激オシしてきましたが、では映画版に独自の価値はないのか?単なる原作のダイジェスト版にすぎないのか?と言えば、言うまでもなく、もちろんそんなことありません!当然じゃないですか!! というフォローを、最後に入れさせてください。 まず、映画版には歌がありますよね。音楽の感動は、どれだけ原作小説を読んだところで1デシベルたりとも得られません。当たり前です。原作には「♪夢やぶれて」も「♪民衆の歌」もありゃしません。 次に、映画版には映像があります。これも当然ですけど、19世紀前半のフランスの、街はどうなっていたのか?暮らしぶりはどうだったのか?登場人物たちはどんな服を着ていたのか?どんな部屋に住んでいたのか?それらを小説を読んで想像しろと言われたって無理です。それが、映画界最高峰のスタッフ、何度もアカデミー賞にノミネートされた美術のイヴ・スチュワートや衣装のパコ・デルガドらの一流の仕事によって目視できるのです。逆に、先に映画を見て映像を脳に焼き付けておけば、原作を読みながら服や街やインテリアを思い浮かべることは可能になります。 原作小説に当時の木版挿絵が載っていれば、服装や街の感じを19世紀の雰囲気ごと味わうことはできますけど、映画のように迫力まで感じることはできません。徒刑囚ジャン・ヴァルジャンが乾ドックで造船のような過酷な肉体労働に従事している冒頭の圧巻のシーンや、クライマックスの革命に立ち上がる群衆の感動的シーンなどは、木版挿絵でその迫力まで表現することは不可能です(ドックのシーンは原作にそもそも無いし)。さらに、出版元によっては挿絵を1カットも載せてないところもありますし。 あと、2時間半オーバーとはいえ、原作小説を読破するのと比べれば、そりゃはるかにお手軽に物語に接することができるというものです。ハショられてるとはいえ最低限あらすじは拾うことができます。世界文学の最高峰『レ・ミゼラブル』がどんなお話か、最低限知っているか知らないか。2時間半の映画版を見るだけで「最低限知っている人」の方のグループに入れちゃうんですから、これも大きなメリットでしょう。 と、映画にも独自の価値はありますが、それでも、やはり原作じゃないと得られないメッセージがあるということも確かなので、映画版のウチでの放送もあとわずかで終了します。その後でお時間にもし余裕がおありなら、ぜひ、映画を見た後で原作にもチャレンジしてみては?というご提案でした。■ © 2012 Universal Pictures. All Rights Reserved.

-

COLUMN/コラム2017.03.07

個人的に熱烈推薦!編成部スタッフ1人1本レコメンド 【2017年4月】飯森盛良

まさかの本邦初公開作!冒頭、強盗のヤマを踏む主人公サム・ワーシントンとムショ仲間デヴィッド・ウェンハム(ことウェナム)。が、ウェンハム撃たれて早々死亡。どうしてこうなった!?を1時間半かけてさかのぼっていくオーストラリア映画。凝りに凝ったプロットは『レザボア・ドッグス』とか『ロック、ストック&トゥー・スモーキング・バレルズ』とかお好きでしたら絶対お気に召すはず。そして主役を喰うウェンハムの珍演たるや!なんちゅうもんを演じてくれたんやなんちゅうもんを…これに比べたら『トレインスポッティング』で嘆きのマートルん家で寝グ×もらしたあのスパッドすらカスや!ウェンハムが豪映画賞を総ナメにしたというラリパッパのパープリン演技を見逃すなかれ! © 2003 Universal Pictures. All Rights Reserved.