怪作『籠の中の乙女』に妹役で出演していたマリー・ツォニさんが亡くなりました。亡くなった詳しい状況は報じられていないようですが、これはWHO(世界保健機関)が定めた報道の国際ガイドラインにのっとってのことでしょう。日本でも内閣府のHPにそれは掲載されています。

要は、自殺報道を詳細に報じてはいけない、という国際ルールでして。そういうことすると後追い自殺を生みますからね。日本でも定着しつつある考え方です。

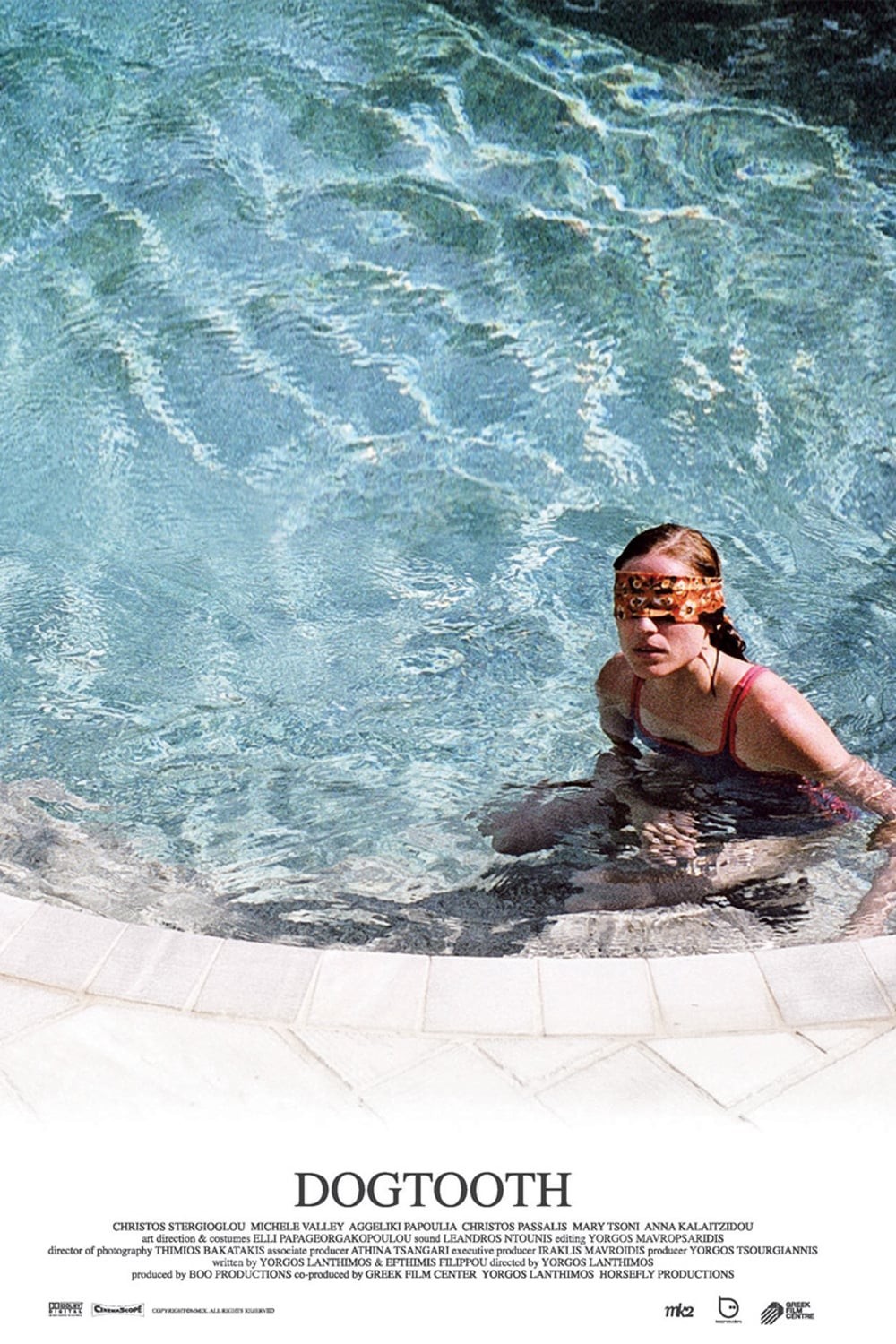

ということでマリー・ツォニさんが亡くなった話題はあまり深掘りせずに、彼女が我々映画ファンに遺してくれた、とてつもなく変な映画、まごうかたなき怪作、であると同時に2009年カンヌ映画祭「ある視点」部門受賞、2010年度アカデミー外国語映画賞ノミネートと、国際的にたいへん高く評価されたギリシア映画『籠の中の乙女』について、緊急で書きます。7月、ワタクシのやってる平日深夜「シネマ解放区」ゾーンで再放送もしますんでよろしく。

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

いやはや、ほんと変な映画です。カンヌの「ある視点」部門ってのは変な映画が獲る賞なのですが、とりわけ本作は変。まずBGMが無い。それと大半のシーンがカメラ据え置きで、ズームとか移動撮影とかが極端に少ない。カメラが追わないから役者がよく見切れており、見た目的にとっても変なのです。あまりに「静的」と言うか。

舞台は一軒の家ワンシチュエーションからほとんど出ず、その家は広い庭のある豪華な白亜の平屋で、しかもプール付き。各部屋、窓が大きく取られており、そこからギリシアのカラッとした日差しが差し込んで、わたせせいぞうか鈴木英人のイラストみたいでちょっと素敵です。でも、あまりに清潔感あふれすぎていて、ここまでくると逆に異常。むしろ寒々しく殺風景に感じられてくる始末。

だから、「静謐な」という形容動詞がいちばんしっくりくる印象の映画です。「閉塞感」と言うのも近い。それはなぜか?

これは、籠の中に乙女たちを閉じ込める映画だからです。父親が娘2人(マリー・ツォニさんは下の妹役)と息子1人、3人の子供達(と、もしかしたら奥さんのことも)を自宅に監禁して育てているというお話なのです。

外界から隔絶されているため、当時おそらく外の世界では国債暴落とかデフォルト危機とか、緊縮財政と民営化の圧力がメルケルさんあたりからかかったりとかで、ギリシアは国全体が蜂の巣を突ついたような大騒ぎだったはずなんですけど、このお宅だけは異常なまでに「静謐」。文字通り「閉塞感」で窒息しそうな日常が来る日も来る日も繰り返されます。

外の世界は危険がいっぱい、おうちが一番安全なんだ、ということで、お父さんは家族が家から出ることを禁じています。

ワタクシ事ながら、ウチも子供3人いる貧乏子だくさん一家ですが、こういう考え方には、恐ろしいことに、父親としてちょっとだけ賛同しちゃう面も無くはない。レェ・ティ・ニャット・リンさん事件とか通学児童の列に車が突っ込んだとか、そういう子供が犠牲になる痛ましいニュースを見るたびに、学校にも行かせず家から一歩も出さないでいられないものかなぁ…と、一瞬どうしたって考えちゃいますよそりゃ。

あるいは海外旅行。ワタクシが若かった90年代とか、冷戦が終わってこれから世界は明るい21世紀を迎えるんだ、と信じきっていた時代であれば、バンバン海外行って見聞広めてきてくれ、バックパッカーみたいな貧乏旅行でいい、多少トラブルに巻き込まれたとしても、よっぽどのことでなければそれもまた良い人生勉強だよ、打たれて強くなれ!ぐらいに思ったかもしれない。実際そういう感覚でワタクシの世代はフットワーク軽く世界中に飛び出して行ってましたし、送り出す親御さんが海外行くごときで気を揉んだなんて話も周囲ではついぞ聞かなかった。世界は夢のように平和でしたから。しかし2001年9月のあの日以来、世界は決定的に変わってしまった。今では海外に出かけようとして「テロ」という言葉が頭をよぎらない人なんていないのではないでしょうか。子供が海外に行く!? 正直やめてほしいと思っちゃいますねぇ…。

しかし、子供を家に縛りつけておこうなんていうのは、ろくな考え方じゃない。この映画では、そうすることによって、事件やテロに巻き込まれない代わり、とんでもない家庭崩壊、人の道を踏み外すことになっていくのです。それが、静かに静かに、静謐に、どこまでも美しく描かれていく。

本作における子供達は、幼少の頃から「外には怪物がいる!」とシャマラン映画みたいな、あるいは湯婆婆みたいな、もしくはラプンツェルの母ちゃんみたいなウソを信じ込まされてきたので、おそらく全員二十歳前後ぐらいになっているでしょうが家から出たことがなく、顔に生気がなく、表情に乏しく、精神年齢は小学校低学年ぐらいでストップしているような感じです。

しかし当然カラダだけは大人。湯婆婆んちの坊が湯屋のあのペントハウスで二十歳過ぎになっちゃったと思ってくださいよ。たまらんですよ!とっくのとうに第二次性徴期も完了し、すでに息子の息子はいつでも発射可能状態。これを狭い家に閉じ込めておくのですから、溜まったものを定期的に放出させないと暴発しちゃうであろうことは想像に難くありません。ということで父親は自分の勤め先の女ガードマン・クリスティーナにお金を払い、お兄ちゃんにあてがっています。とても段取りめいた、決まった動作でテキパキとコトに及んでいるところから察するに、お兄ちゃんとクリスティーナのSEXは定例になっているみたいです(このこと覚えておいてください)。

いやはや、エロ映画やAVって、人間にとって必要なんですなぁ!エロ映画もAVも見たことがないお兄ちゃんは(メディア禁止なので)、ただ入れて出すだけの犬猫の交尾のようなSEXしかできないんですから悲しい話です。女の方は全然イケない。クリスティーナの好きなコト、それはもちろんクンニです!

あるとき、入れられて出されるだけで欲求不満きわまったクリスティーナはお兄ちゃんに「舐めて」と頼みますが、拒否されます。相手は精神年齢子供レベルなので「これはあなたのためにいいことなのよ」とウソつきますが騙せず、逆に後背位でヤリたい(犬猫みたいに)と要求されて、サセちゃいます。自分はイケなかった…。

そこで、事の後で、今度はお姉ちゃんに百合クンニを頼みます。その家の女の子たちとも、いちおう口をきく程度の接点はあるのです。「消しゴム付き鉛筆あげるから」とか「カチューシャあげるから」とか「ヘアジェルあげるから」とか言って釣って(相手は精神年齢小学生ですから)。依頼主である一家のパパには内緒で。

監督のヨルゴス・ランティモスさんは、本作の公式サイトでこう述べています(以下コピペ)。

「(前略)男の子の方が性的欲求が強いとみなされていて、女の子より多くの課題を課せられる。両親も、姉妹には性教育の必要を感じていませんし、より保守的に育てています。彼女らの性生活なんて考えもしない。でも両親は長男がセックスしていることを誇らしく感じています。少なくともギリシャでは一般的な考え方ですね。古臭い考えですが、よその国にも残っているのではないでしょうか。」

こういう女子への偏見というか聖処女願望というか変な思い込みから、両親にとっては完全ノーマークだったお姉ちゃん。それがレズ舌技で性に目覚め、自分も舐められてみたいという欲望が芽生えます。崩壊の序曲、パンドラの箱が半開きになりました。お姉ちゃんは末っ子の妹(故マリー・ツォニさん扮演)に後日、何か物あげるから自分のことも舐めてくれと要求。最初は肩を舐めてくれと頼みます。肩舐められても無意味ですが精神年齢小学生ですからカタとクリの違いをわかってない。ただ、次には内腿を舐めてとか、腰骨とかヘソとか、だんだんとリクエスト部位がリクエリトリスに、もといリクストエがクリストスに、ええいまどろっこしい、陰核、じゃなかった核心へと近づいていきます…何言ってんだオレは。

そしてとうとう、お姉ちゃんが禁断の智慧の実を喰らってパンドラの箱を全開にしちゃう瞬間が訪れます。クリスティーナがお姉ちゃんに次またクンニさせようとした時、お姉ちゃんは、クリスティーナ側から提示されたあらゆる子供の好きそうなお土産には興味を示さずに、クリスティーナが持っていた映画のレンタルビデオをバーターでよこせと強硬に要求します。

この家にはデッキとTVは有る。と言ってもビデオカメラで撮影したホームビデオを何度も何度も繰り返し見るためだけに有るもので、TV放送とか映画ソフトとかはこれまでは見れなかったわけですが、こうしてお姉ちゃんはレンタルビデオを見ることができるようになるのです。これでパンドラの箱が開きます。

と、ここまでがあらすじ。ここまでは未見の人でも読んでてネタばれということはありません。しかし、ここから先はネタばれに踏み込んでいきます。未見の人は本編をご覧になった後でぜひ再読しに戻ってきていただければ幸い。またいつの日かお会いしましょう、さようなら!

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

で、さて、「いや〜映画って、本っ当にいいものですね!」って、ことですよね、ここから先の展開は。映画のおかげで世界が広がる。家の中だけ、家族5人だけで閉じていた狭い世界が一気に開けます。ロッキーIVにハマる!ジョーズにハマる!フラッシュダンスにハマる!そうして体験したことのない人生を疑似体験する。亡き友のリベンジのため成功と平和の日々に別れを告げふたたび命がけの戦いに臨むとか、責任を背負う者たちが圧倒的脅威・深刻な危機と向かい合って打ち勝つとか、自分の特技にひたむきに打ち込むことで成功をつかむとかは、そうそう誰もが体験できるものではありません。それを疑似体験できてしまう。それが映画、それこそが映画を見るって行為の本質でしょう。お姉ちゃんはそれらを疑似体験して、弟と妹を置いて一気に覚醒していくのです。

ちなみにロッキーIVを見て、お姉ちゃんは窓ガラスをミラー代わりにロッキーのマネをします。その時、某主演スターの顔マネ声マネで、口を「へ」の字にひん曲げ完全になりきっており、ここは思わずフイた!な名シーン。「ハイここ笑うとこですよ〜」と親切過剰な演出になっていないので気づかないかもしれませんけど、ここ確信犯で笑わせようとしてますよね?ランティモス監督は、

「映画全体のトーンとして物事を誇張して描いていて、そこには、嗤うしかないバカげたユーモアがたくさんある。大爆笑じゃなくたっていいんだ。ユーモアはいつも爆笑と決まったものじゃないから。ただ、多くの試写会場ではほとんど爆笑に近いところまでいっていたけどね。でもその一方で、別の会場は静まり返っていたこともあったな」

と別のインタビューで語っています。ま、わかる人にはわかるギャグセンスってことですな。シュールで「静謐」でアートフィルムっぽいルックではありますが、吹くような笑いも果敢に獲りにきている、意外に狙ってる映画なのです。

とにかく、映画によってお姉ちゃんの知覚の扉がパッカ〜ンと開く。それを開けるのはLSDではなく映画なのでした。海外で貧乏旅行とか武者修行しなくたって、それで人生経験は仮想で積めるのです。それが映画を見る意味です。彼女はまず、映画によって「名前」を手に入れます。千と千尋の湯婆婆のように、父親は子供たちに名前さえ付けず自我を封じて支配しており、名無し状態でその歳まで育ててきたのですが、お姉ちゃんは「名前」という概念がこの世にあることを知って自分を「ブルース」と名付け、弟妹にもブルースと呼ぶよう命じます。自我の芽生えです。

「ブルース」というキャラクターは、ロッキーIVにもジョーズにもフラッシュダンスにも確か出てこないはずですが、実は!なんと『ジョーズ』のあの伝説の撮影用サメロボット、スピルバーグが作ったあれのスタッフ内輪での呼び名が「ブルース」だったのです。お姉ちゃん、プールですっかりサメになりきってジョーズごっこしてましたからね。

もっともレンタルビデオの『ジョーズ』本編中にはそのコードネームは出てこなかったはずですし、DVDではなくなぜか今時VHSなので映像特典やコメンタリーが付いているはずもなく、どうやってロボの内輪の呼称がブルースだとお姉ちゃんが知ったのかは謎なのですが。ということでこの推理、ハズレてるかもしれませんけどね。

とにかくプールで弟とジョーズごっこをしている時にジョーズ劇中のセリフを完コピで空んじて、弟に「姉ちゃん一体どうしたんだろ…急に物知りになっちゃって」と怪しがられ、チクられたっぽくって、パパに映画見たことバレちゃいます。

パパは激怒です。不潔な外界の不浄な大衆文化に長女が触れてしまった!けしからん!! 取り上げたVHSで長女の頭をこてんぱんに殴りつけ、さらにはクリスティーナこそが元凶と、その住まいまで乗り込んで行って、今度はVHSデッキ本体で脳天を力一杯ぶん殴ります。

…く、狂ってやがる!このお父さんこそ諸悪の根源なのですが、どうしてここまで極端に外界を遮断しようとしているのか?奥さんまで外に一歩も出れないようなのですが、一体どういう訳なのか?

勤め先で、父親は同僚とこんな会話を交わします。

同僚「奥さん 具合は?」

父親「同じだ」

同僚「外出は?」

父親「しない」

同僚「車イスでも たまには出ないと」

父親「妻は来客もイヤがるんだ。私は君をビールにでも呼びたいが」

同僚「奥さんは悲惨な目に遭ったんだ。うつ状態にもなる。写真では活発な女性に見えた。バレーボールのチャンプ?」

父親「ハンドボールだ」

…うつ状態?悲惨な目に遭った?車イス?って普通に歩いてましたけど!? これらのことはその後、言及も説明もされません。言いっぱなしです。

さらにお父さん、下の娘に足の爪を切らせながら、こんな物悲しい歌を口ずさみます。

「♪愛する君を失って 僕の青春も終わった 見上げれば星が涙を流し 鳥たちも悲しげに鳴いている 寂しい夕暮れに ふさぐ心(ここから、なぜか勤務先の工場の外観ショットが映し出されながら)君がいなくなって 何もかも悲しげだよ いとしい人よ 君は今 どこに? 捜し求めても むなしいだけ」

なぜこの映像に合わせてこの曲を?どういう意図か?若い頃にここの職場で、女がらみ痴情のもつれ系で何か一悶着あったのか!? それが家族監禁と何か関係しているのか!? 謎は深まるばかりです。

インタビューでランティモス監督はこう言っています。

「(両親が狂った監禁育児をしている背景をまったく描かないこと)は私にとってとても重要でした。でなければ全く違う映画になっていたでしょうね。観客が夫婦の背景を知っていたら、彼らの行為が良いか悪いかという目で見てしまったのではないでしょうか(後略)」

ということで、観客に深読みさせてあえて翻弄し興味関心を持たせて、「んもぉ〜気になって仕方ないじゃない!」と言わせようという、これは作り手の焦らしテクかもしれませんな。あまりここ真剣に謎解きしても、まんまと監督の術中にハマるだけで徒労かもしれません。答えは「答えは無い」じゃないかと。なのでワタクシとしては、ここは華麗にスルーしておこうと思います。

さてさて。お父さんがVHSデッキでクリスティーナの脳天カチ割ったため、息子の性欲処理係がいなくなっちゃった。「今度は熟女にしよう。その方が安心だ」と夫婦で相談していた直後に、話がどう転がったらそうなるのか、お姉ちゃんと妹、どちらかがお兄ちゃんの性欲処理係になるという話になっちゃって、お兄ちゃんが風呂場で2人の女体をすみずみ検分吟味した結果、お姉ちゃんの方を選ぶという、おぞましい展開に。懐かしの赤さんなら「まさに外道」と言うところですな。外界から隔離したら外道に育っちゃった。

そして、娼婦みたいなケバいメイクをお母さんが(!)お姉ちゃんに手ずから施して、ついにお姉ちゃんはお兄ちゃん(いや、おそらく彼女からしてみたら弟か)の部屋に入ってSEXをします。まさに外道!ここが冒頭の、クリスティーナとの段取りめいたSEXとの対比になっている。今回は初組み合わせの対戦カードなので段取りが決まってません。特にお姉ちゃんはもちろん処女で、SEXについて真っ白の無知ですから、何をどうしていいかわからず、弟のなすがままにされます。無知すぎて、これがSEXだとも近親相姦だとも認識できていないでしょうし、近親相姦がタブーということも理解できないでしょう。

ただ、動物としての本能が、この穢らわしい行為が犬畜生にも劣るような、生殖の常道を踏み外した鬼畜のおこないなのだと、お姉ちゃんに気づかせます。そして事が終わった後のベッドで、隣で賢者タイムにひたっている弟に向け、彼女は血を吐くようにして絞り出し、映画のセリフを暗唱するのです。

「もし またやったら八つ裂きにしてやる。いいか、娘に誓って言う。お前の一族は生かしちゃおかねえ。とっとと町から出てけ」

これは何の映画からの引用なのか?この作品の英語版Wikiに、ハッキリとこう明記されています。

「姉はSEXのあいだじゅう不快で、事の後で弟に向かい『ロッキーIV』から引用した脅しのセリフを暗唱する」

ロッキーIVだって?ソ連に行っちゃうあの?ドラコが出てきて最後はゴルビーまで出てくるあれ?あれにそんなセリフあったか?「娘」とか「一族」とか「町」とか、一切そんなファクター出てこない映画だったですよね!?

変だと思って今TSUTAYA行って借りてきて再生してますけど、案の定そんなセリフ出てきませんね。これはWikiの間違いではないでしょうか。

では、一体これは何の映画からの引用なのか?正解はわかりませんが、海外の批評では「どれか特定の映画からの引用という訳ではないが、映画からインスピレーションを受け、長女が生み出した言葉」との見立てが複数紹介されています。ただし、そう監督本人が語っている発言は、ちょっと探してみましたがネット上では発見できませんでした。日本版セルパッケージソフトの映像特典は予告編だけみたいで監督によるコメンタリーは収録されていないようですから、その線でも調べはつかず、裏取りができておりません。

ただ、「長女が生み出した言葉」という解釈が当たっているとしたら、それはこの映画においては重大すぎる意味が込められていて、長女のフォースの覚醒を描いていることになります。あの狂った父親は、子供達に名前を付けないだけでなく、普通の名詞すら教えていないのです。言葉を奪った訳です。言葉つまり社会とつながるためのコミュニケーションツールを奪った。千尋の名前を奪ってコントロールした湯婆婆どこの騒ぎじゃありません。例えばお塩、テーブルソルトのことを「電話」だと教え込んでいます。この家では外界との接触を断つため電話は子供達には隠しているので、想像するに、子供達が本か何かで「電話」という言葉を知ってしまった時に、「電話とはこれだよ」と塩を見せたのでしょうか。また、イヤらしい言葉も無いことになっていて、女性のアソコのことは「キーボード」と呼ばせており「マ×コ」という言葉は存在しないことになっています(それは普通どこの家庭でもそうか)。また「海」や「高速道路」というものを子供達は知りませんので、それは「アームチェアー」と「強風」の別名だよと教えています。言葉をメチャクチャに教えることで、家族以外とはコミュニケーションとれない人にしちゃっている。

そういう前提があって、長女が映画からインスピレーションを受けて言葉を自分で生み出したのだとしたら、それはものすごい進歩じゃないですか!映画がお姉ちゃんを一気に成長させ、外に出て行くトレーニングとして役立った、ということですから、本作の解釈としてこの見立ては魅力的ですし説得力もあるのですけれど、いかんせん裏が取れませんので、とりあえず今の段階では「そういう説もある」とだけご紹介しておきましょう。

さて、弟とSEXさせられちゃいました。この決定的な出来事により、お姉ちゃんの中で、何かが壊れます。

SEXの後、今日は両親の結婚記念日だということで一家はパーティーを催します。子供達も演し物をやる。姉妹はダンスを。そしてお姉ちゃんが全身全霊をかけて激踊りするのは、『フラッシュダンス』クライマックスでのジェニファー・ビールスによるダンスの真似なのです。説明一切ありませんが、ある世代なら振り付けを見ただけで一発でピンときます。それは見ていて恥ずかしくなるほど下手くそきわまりない、でも一生懸命ではある、必死の踊りです。ジェニファー・ビールスは審査員を一人一人指差す振りを組み入れた空駆ける激ダンスにて見事にチャンスをつかみ、望んでいた人生のスタートを切るところで映画『フラッシュダンス』は終わりましたが、お姉ちゃんが家族一人一人を指差しながら一心不乱に踊っても、「もう沢山!」と打ち切られてしまい、穢らわしいものでも見せられたようにあしらわれるだけ。しかも、穢らわしい近親相姦を仕組んだ張本人である、お母さんその人によって。チャンスなど与えてくれません。

そして、この映画はとうとう、とんでもない終局を迎えるのであります。ついにお姉ちゃんが行動を起こすのです。ここまでネタバレ全開で書いてきて今さらナンですが、あえてラストについてだけは、野暮もきわまれりなので具体的にこれ以上は書きますまい。ただ、この結末、おそらくは決定的な破局なのではないでしょうか。そこはハッキリとは描かれませんけどワタクシはそう思っています。一週間ほどして異臭が漂ってきて…ってことになったに違いない、とワタクシは想像するのです。

再びランティモス監督のインタビュー。

「(前略)映画は、自分なりの方法で見てもらえるよう、余地を残しておきたいですね。ですから結論を示し過ぎないようにして、皆さんにはスクリーンで起きていることに自由に反応してもらえたら。啓蒙的な映画にはしたくありません。」

はたして、お姉ちゃんはどうなったのか?もしかしたら内側から開けられて外の世界へと飛び立ち、ジェニファー・ビールスのように新たな人生を始められたのかもしれません。その可能性も無くはない。が、腐って異臭の発生源となり後日発見されたかもしれない。どっちか答えを観客に見せる気なんかさらさら無い、という、ものすごい突き放した終わり方をこの映画はします。最後まで謎やほのめかしやメタファーに満ちた、知的に感性的にとてもエキサイティングな作りの作品です。きっとカルト化して永遠に残り、在りし日のマリー・ツォニさんの美しい姿を閉じ込めたまま、その時代時代の映画ファンたちを翻弄しつづけるような、不朽の一本になっていくのでしょうね、この『籠の中の乙女』は。

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

蛇足ながら、ランティモス監督、この長編デビュー作の次に撮った作品が『ロブスター』という、コリン・ファレル、レイチェル・ワイズ、ジョン・C・ライリー、ベン・ウィショー、レア・セドゥと、そうそうたる面々が出ている(『籠の中の乙女』で長女役だった女優さんも出ている)オールスターキャスト映画。であるにもかかわらず、あいかわらずランティモス節全開で、これまた無茶苦茶にシュールで奇っ怪きわまりない、ゴリっゴリのカルト映画です!

綺麗すぎる風景ショット、惨殺される動物たちや、見ているこっちが恥ずかしくなる下手くそ素人ダンスなど、『籠の中の乙女』と共通するイメージも数多く散りばめられているのですが、いちばん共通しているのはテーマでしょう。『ロブスター』は次のような物語です。

結婚しない者は動物に変身させられるという、体制が結婚を強いている社会。夫婦者は都会で普通に暮らせ(ただし独りで出歩いていると職質受ける)、独身者はホテルでの官製ねるとんパーティーに強制参加させられ、期日内にカップル成立しなかった者は獣に姿を変えられてしまう。国家は「動物も悪くない生き方ですよ」などと口では言うが、明らかに“処分”しているようにしか見えない。ねるとんで早く自分と“共通点”のある相手を見つけてカップルにならないとヤバい(“共通点”なきゃいけないの?そこそんなに大事か!?)。カップルになれた者は得意満面、まだの人を露骨に見下します。それと、ねるとんホテル滞在中はオナニー禁止。そんな無駄なことするヒマあったら異性とヤれ、早く結婚して早く子供作れ、と。あと、ねるとん出席者はハンティングにも参加が必須で、森の中に潜む独身者を狩らねばならない。1人狩ると人でいられる期間を1日延長してもらえる。

独身者というのは、その結婚強制国家体制から逃れてきた独身者たちが、ゲリラのように森の奥に潜伏して組織を作っていて、こっちでは恋愛は御法度(オナニーはOK)。影で男女がイチャついていたら“総括”されるという、これはこれで恐い社会です。全体主義国家と極左暴力集団の対立みたくなってます。

主人公コリン・ファレルは最初ねるとんに参加し、そこで事件を起こしてしまい独身者の森に逃れてきて、レイチェル・ワイズと運命の出会いを果たし、愛し合うようになるのですが、そこは恋愛禁制の集団で…さて、そこからどうなっていくか、というお話。とんでもない丸投げな終わり方をするところも『籠の中の乙女』と同じです。

晩婚・非婚のご時世に、またとんでもなくセンセーショナルな作品をブチ込んできましたな。どうもこのランティモス監督という人は、結婚して家庭を築くって何!? というテーマに取り憑かれている人のようなのです。

「幼いころに両親が離婚して母親に育てられたのですが、母は私が17歳の時に死にました。ですから私は若くして天涯孤独の身で世の中に出て、ひとりで生活して勉強してきました。」

と語ってもいますが、こうした生い立ちから、家族制度や結婚制度、親が子供を育てるといったことに対する、一種独特の視座をランティモスさんは確立していったのかもしれません。

それでは最後に、『籠の中の乙女』の時のランティモス監督のインタビュー発言をもう一つご紹介して、終わりにしましょう。

「(前略)ある日、友人との会話の中で、みんなどうせ離婚してしまうのに、なぜ結婚して子供をもうけるのか、とからかったんです。だって最近では離婚するカップルが多く、片親に育てられる子供が多いのに結婚する意味なんてあるのかと。そうしたら、明らかに軽いジョークだというのに、みんな僕のことを怒りました。よく知っている友人が、家族の話題となるとそんなにムキになるなんて!それがきっかけで、自分の家族を極端に守ろうとする男、というアイディアが芽生えたのです。外界からの影響が一切なく自分の家族だけで永遠に一体となっていこうとする男。それが子育ての最高の形とかたくなに信じる男です。」

© 2009 BOO PRODUCTIONS GREEK FILM CENTER YORGOS LANTHIMOS HORSEFLY PRODUCTIONS – Copyright © XXIV All rights reserved