RANKING

人気ページランキング

-

COLUMN/コラム2024.02.07

“1969年”という時代が生んだ、“アメリカン・ニューシネマ”の傑作『イージー・ライダー』

俳優ヘンリー・フォンダの息子としてこの世に生を授かった、ピーター・フォンダ(1940~2019)。幼少期に母が自殺したことなどから、父に対して長くわだかまりがあったと言われる。しかし姉のジェーン・フォンダと共に、名優と謳われた父と同じ“演技”の道へと進んだ。 彼が人気を得たのは、“B級映画の帝王”ロジャー・コーマンが製作・監督した、『ワイルド・エンジェル』(1966)の主演による。実在するバイクの暴走グループ“ヘルズ・エンジェルス”を描いたこの作品で、若者のアイコンとなったのだ。 その翌年=67年に主演したのが、同じくコーマン作品の『白昼の幻想』。こちらは合成麻薬である、“LSD”によるトリップを描いた内容である。自身その愛好者で、「アイデンティティの危機がLSDによって救われた」と語っていたピーターは、この作品の脚本を初めて読んだ時、「こいつはアメリカでこれまでに作られたなかの最高の作品になる!」と、叫んだという。 その脚本を書いたのは、当時は「売れない」俳優だった、ジャック・二コルソン(1937~ )。いつまでも芽が出ない役者業に見切りをつけて、本格的に脚本家としての道を歩んでいくべきかと、悩んでいた頃だった。 ニコルソンが自らの豊富な“LSD”体験をベースに描いた脚本の出来に、ピーターは感激。それまでは特に親しくしていたわけではない、二コルソンの家へと車を飛ばし、感謝の気持ちを伝えたという。 しかし実際に撮影され完成した作品は、ピーターにとっても二コルソンにとっても、大きな不満が残るものとなった。いかに「安く」「早く」「儲かる」作品を作るかを優先するコーマンの製作・監督では、脚本に書かれた想像力溢れるトリップのシーンなどが、どうしてもチープな作りとなってしまう。その上配給元の「AIP」の手も入って、ピーターやニコルソンのイメージとは、まったくかけ離れたものとなってしまった。 ピーターにとって良かったのは、コーマンに頼み込んで、この作品に脇役で出演していた、親友のデニス・ホッパー(1936~2010)に、一部演出を任せられたことだ。絵画や写真にも通じていたホッパーが撮った映像は、コーマンとは明らかに異質な、美しく詩的なイメージに溢れていた。 ピーターは以前から、ホッパーと組んでの“映画作り”を目論んでおり、『白昼の幻想』が、その試金石となった。これなら彼に、“監督”を任せられる! そして67年9月。『白昼の幻想』プロモーションのために滞在した、カナダ・トロントのホテルで、運命の瞬間が訪れる。 酒を煽り、睡眠薬も飲んで、ひょっとしたらマリファナも吸っていたのかも知れない。そんな状態のピーターだったが、サインを頼まれていた、出世作『ワイルド・エンジェル』のスチール写真が目に入った。それは1台のバイクに、ピーターと共演者が跨っているものだった。 ピーターは、閃いた。1台のバイクに2人ではなく、2台のオートバイそれぞれに、1人の男が乗っていたら…。「はぐれ者ふたりが、バイクでアメリカを横断していく現代の西部劇」だ! 映画のアイディアが浮かんで、ピーターが電話を掛けた相手は、ホッパーだった。「それは凄いじゃないか!」と言ったホッパーは、続けて「それで一体どうしようっていうんだい?」と尋ねた。 ピーターは、自分がプロデューサーをやるから、ホッパーに監督をやって欲しいと伝えた。その方が、金の節約にもなる。 そこから2人は、随時集まってはとことん話し合った。そして決めたことをどんどんテープに吹き込んでいった。 アイディアを煮詰めていく最中、ピーターは1ヶ月ほど、『世にも怪奇な物語』(68)出演のため、ヨーロッパへと向かう。その間ホッパーとのやり取りは、手紙となった。 ある日ピーターの撮影現場に、脚本家のテリー・サザーン(1924~95)が、陣中見舞いに現れた。サザーンはピーターから、この企画の話を聞いて、協力を申し出た。 そしてサザーンの思い付きから、映画のタイトルが決まる。元は「売春婦とデキてて、ヒモじゃないけど女と一緒に暮らしてる奴」を意味するスラングだという。それが、『イージー・ライダー』だった。 ***** コカインの密輸で大金を得たワイアット(演:ピーター・フォンダ)とビリー(演:デニス・ホッパー)は、フル改造したハーレーダビッドソンを駆って、カリフォルニアから旅立つ。マリファナを吸いながら、向かう目的地は、“謝肉祭”の行われるルイジアナ州ニューオーリンズ…。 ***** トムとホッパーは、プロットを書いた8頁のメモしかない状態で、映画の資金を出してくれる、スポンサー探しを始める。ピーターが当初アテにした「AIP」は、これまでに撮影現場の内外で度々トラブルを起こしてきたホッパーに恐れをなして、出資を断わった。 結局スポンサーとなったのは、当時TVシリーズ「ザ・モンキーズ」(66~68)で大当たりを取っていたプロデューサーの、バート・シュナイダー。37万5,000㌦の資金を提供してくれることとなった。 そして『イージー・ライダー』は、68年2月23日にクランク・イン。この日は、ピーターの28歳の誕生日だった。 まだ脚本は完成しておらず、撮影機材も揃ってない状態だったが、まずは1週間のロケを敢行。“謝肉祭”で盛り上がるニューオーリンズの町中を、ピーターとホッパーが、娼婦2人を連れて練り歩くシーンと、その4人で墓地へと出掛けて、LSDによるバッドトリップを経験するシーンの撮影を行った。 撮影は初日から、“初監督”のプレッシャーを抱えたホッパーのドラッグ乱用によって、波乱含み。当初決まっていた撮影監督は、この1週間だけでホッパーとの仕事に嫌気が差して、現場を去った。 こうしたトラブルの一方でホッパーは、LSDトリップのシーンで、監督としての非凡な才を遺憾なく発揮。ピーター本人の内面に眠っていた、自殺した母への想いなどを、引き出してみせた。 最初の1週間を終えると、ピーターは脚本を仕上げるために、ニューヨークへ。ホッパーは、残りのシーンのロケハンへと向かった。ホッパーに言わせると、ピーターとテリー・サザーンが、結局1行たりとも脚本を書けなかったため、最終的に脚本は自分1人で仕上げたということなのだが、この辺りは証言者によって内容に食い違いがあるので、定かではない。 ***** ワイアットとビリーは、長髪に髭という風体もあって、安モーテルからも宿泊拒否され、行く先々で野宿を余儀なくされる。 旅先で心優しき人々と出会ったり、ヒッピーのコミューンで、安らぎの一時を送ることもあった。しかしちょっとしたことで、監獄にぶち込まれてしまう。 その監獄で、アル中の弁護士ジョージ・ハンセン(演:ジャック・ニコルソン)と出会う。彼の口利きで釈放された2人は、旅に同行したいというハンセンを乗せ、アメリカ南部の奥深い地域までやって来るが…。 ***** 最初の1週間で降りた撮影監督の代役には、当時B級映画の撮影を数多くこなしていた、ハンガリー出身のラズロ・コヴァックスが決まった。しかしもう1人、慌てて代役を見つけなければならない者がいた。 ジョージ・ハンセン役には、当初リップ・トーンが決まっていた。しかしギャラや脚本の手直しなどで折り合いがつかず、ホッパーと大喧嘩になって、降板。 その代役として、プロデューサーのバート・シュナイダーが推したのが、奇しくもピーター・フォンダと『白昼の幻想』で意気投合した、ジャック・ニコルソン。シュナイダーが製作総指揮を務めた、『ザ・モンキーズ 恋の合言葉HEAD!』(68)で、ニコルソンが脚本を書き、出演もしていた縁だった。『イージー・ライダー』の撮影中、ワイアットとビリーに遭遇する人々は、実際に各ロケ地で集めた人々を軸に、キャスティングされていた。その方が、おかしな出で立ちのよそ者に対する警戒心や嫌悪、敵意など、生の感情が引き出せるという、ホッパーの計算があった。 ジョージ・ハンセン役にしても、その流れなのか、ホッパーはトーンの代役には、テキサス訛りのできる田舎臭い人間を考えていたという。そのためニコルソンの起用には、猛反対。しかし渋々使ってみたところ、彼の演技はホッパーが、「最高」と認めざるを得ないものだった。 因みにワイアット、ビリー、ジョージの3人で焚き火を囲んで、マリファナを吸うシーンで、ニコルソン演じるジョージは、初体験のマリファナが、徐々にきいてくるという設定。ところが本物のマリファナを使っているこのシーンでは、何度もリテイクがあったため、ニコルソンは実際にはマリファナが相当きいていながら、しらふの状態を演じざるを得なくなったという。 ジョージは結局、3人で野営しているところを、彼らを敵視した近隣の住民に襲われて、いち早く命を落としてしまう。その直前に焚き火に当たりながら、彼がワイアットとビリーに話した内容は、本作の中で屈指の名セリフとなった。「連中はあんたが象徴する自由を怖がってるんだ」「自由について話すことと、自由であることは、まったく別のことだ。……みんなが個人の自由についてしゃべるけど、自由な個人を見ると、たちまち怖くなるのさ」 そして彼は、「怖くなった」者たちに、命を奪われてしまうわけである。残された2人も、ワイアットの「俺たちは負けたんだ」のセリフの後に、映画史に残る、衝撃的な最期を迎えることになるわけだが…。 2週間半の撮影が、終了。そして1年ほどの編集期間を経て、作品は完成に至った。 2台のバイクが疾走するシーンには、かの有名なステッペンウルフの「ワイルドでいこう!= Born to Be Wild」をはじめ、必ず既成のロック・ミュージックが掛かるが、これは当時としては斬新なスタイル。それぞれの曲の歌詞が、映画の中の主人公たちの行動と結びつけられており、またホッパーによって、音楽と画面が合うように編集されていた。 本作は69年5月、「カンヌ国際映画祭」に出品されると、「新人監督による作品賞」「国際エバンジェリ委員会映画賞」が贈られた。 そして7月14日。ニューヨークでの先行公開を皮切りに、大ヒットを記録。最終的に6,000万㌦以上の収益を上げた。これはそれまでのハリウッドの歴史上では、予算に対しての利益率が、他にないほど頭抜けた興行成績だった。 ヘンリー・フォンダはこの偉業に対して、「畏敬の念をおぼえる」と、プロデューサー兼主演を務めた、我が子を称賛。ピーター・フォンダは、長い間欲してやまなかったものを、遂に手にすることができたのだ。 デニス・ホッパーは、ハリウッド最注目の新人監督となって、本作以前に取り掛かろうとして頓挫していた、『ラストムービー』(71)の企画を本格的に動かすことに。これが彼のキャリアに長き低迷をもたらすことになるのだが、それはまた別の話。 一旦は俳優廃業も考えていたジャック・ニコルソンは、まさにこの作品を契機に、後にはアカデミー賞を3度受賞する、ハリウッド屈指の名優に育っていく。 作品自体は、いわゆる“アメリカン・ニューシネマ”の1本として、映画史にその名を刻み、1998年には、「アメリカ国立フィルム登録簿」に永久保存登録が決まった。 ピーターとホッパー、ニコルソンの3人が揃い踏みする“続編”的作品が、幾度か企画された。しかしその内2人が鬼籍に入り、1人が引退状態の今、もはやあり得ないお話である。 “リメイク”が進められているというニュースもあったが、1969年という時代にあの3人だったからこその“傑作”であった『イージー・ライダー』を、果してアップデートすることなど、可能なのだろうか?■ 『イージー・ライダー』© 1969, renewed 1997 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

-

COLUMN/コラム2023.12.04

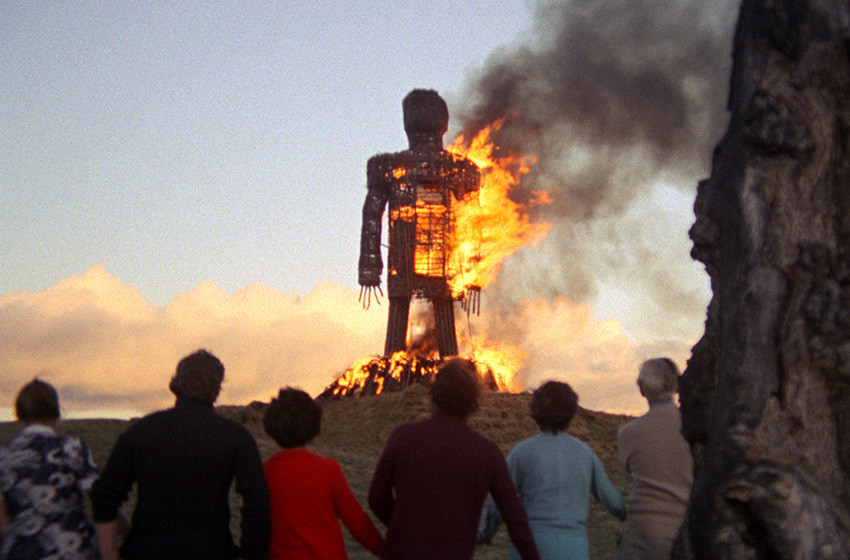

元祖『ミッドサマー』と呼ぶべきカルト映画の傑作『ウィッカーマン』

英国ホラーの衰退期に誕生した異色作 海外では「ホラー映画の『市民ケーン』」とも呼ばれている伝説的なカルト映画である。タイトルのウィッカーマンとは、古代ケルトの宗教・ドルイド教の生贄の儀式に使われた木製の檻のこと。それは巨大な人間の形をしており、中に生贄の動物や人間を入れたまま火をつけて燃やされたという。いわゆる人身御供というやつだ。ただし、本作の舞台は現代のイギリス。行方不明者の捜索のため田舎の警察官が小さな島を訪れたところ、島民たちはキリスト教でなくドルイド教を今なお信仰しており、やがて余所者である警察官は恐るべき伝統行事の渦中へと呑み込まれていく。 そう、これぞ元祖『ミッドサマー』(’19)!アリ・アスター監督が本作から影響を受けたのかどうかは定かでないものの、しかし『ホステル』(’05)シリーズのイーライ・ロスや『ウーマン・イン・ブラック 亡霊の館』(’12)のジェームズ・ワトキンス、『ハイ・ライズ』(’15)のベン・ホイートリーなど本作の熱烈なファンを公言する映画監督は少なくないし、結果としてオリジナルには遠く及ばなかったものの、ニコラス・ケイジ主演でハリウッド・リメイクされたこともある。恐らく、全く知らなかったということはなかろう。 本作の企画を発案したのは、ヒッチコック監督の『フレンジー』(’72)や自ら書いた舞台劇を映画化した『探偵スルース』(’72)、『オリエント急行殺人事件』(’74)に始まるアガサ・クリスティ・シリーズでも知られるイギリスの大物脚本家アンソニー・シェファー。実はもともと大のホラー映画ファンだったという彼は、ハマー・プロ作品のように吸血鬼やミイラ男やゾンビが出てくる古典的な怪奇映画ではなく、もっと知的で洗練されたモダン・ホラーを作ってみたいと考え、当時映画会社ブリティッシュ・ライオンの幹部だったピーター・スネルに相談したという。ちょうど当時は、『フランケンシュタインの逆襲』(’57)や『吸血鬼ドラキュラ』(’58)の大ヒットで火の付いた、英国ホラー映画ブームの勢いが急速に失われていった衰退期。ハマー・フィルムはエロス路線やサスペンス路線などを模索するが低迷し、アミカスやタイゴンもホラー映画からの脱却を試みるようになっていた。もはや古き良きゴシック・ホラーは通用しない。イギリスのホラー映画に新規路線が求められているのは明白だった。 そこでシェファーとスネルが辿り着いたのは古代宗教。イギリスではキリスト教が伝搬する以前にドルイド教が信仰されていた。しかし、ホラー映画に出てくる宗教といえばキリスト教ばかりである。これは題材として新しいだろう。そんな彼らが主演俳優として想定したのが、シェファーの友人でもあったホラー映画スター、クリストファー・リー。ハマー・プロの作品群によってホラー映画の帝王としての地位を確立したリーだが、しかしそれゆえにオファーされる仕事の幅も著しく狭められていた。いっそのこと長年に渡って培ってきたハマー・ホラーのイメージを返上し、もっとユニークな映画で興味深い役柄を演じてみたい。この切なる願いにはシェファーやスネルも大いに賛同し、リーをメインキャストに据えるという大前提で企画が進行することになったという。さらに、過去にシェファーとテレビ制作会社を共同経営していたこともあるロビン・ハーディ監督が加わり、およそ3年近くの歳月をかけて完成させたのが本作『ウィッカーマン』(’73)だったのである。 孤島に脈々と伝わる古代宗教と消えた少女の行方 スコットランド西岸のヘブリディーズ諸島。その中の小さな島サマーアイルに、本土からニール・ハウイ巡査部長(エドワード・ウッドワード)が訪れる。島に住む12歳の少女ローワン・モリソンが行方不明になったので探して欲しいと、ハウイ巡査部長宛てに匿名の捜索願が届いたのだ。サマーアイル島は領主であるサマーアイル卿(クリストファー・リー)が所有する私有地で、それを理由に島民たちはハウイ巡査部長の上陸を拒んだが、しかし彼は警察の捜査権を主張して強引に乗り込んでいく。ローワンの写真を見せても知らぬ存ぜぬを繰り返し、捜査に対して明らかに非協力的な島の人々。母親のメイ・モリソンも知らないのか?と詰め寄ると、渋々ながら島の住人であることを認めるが、しかし写真の少女はメイ・モリソンの娘じゃないと言い張る。 初っ端から島民たちの態度に不快感を覚えるハウイ巡査部長。島で唯一の郵便局を営むメイ・モリソンのもとを訪ね、娘ローワンの行方に心当たりがないのか問いただすが、しかし彼女もまた同じ答えを繰り返す。その子は私の娘なんかじゃないと。狐につままれたような心境で困惑を隠せないハウイ巡査部長。とりあえず島に留まって捜索を続けるため、地元の宿で小さな部屋を取るのだが、しかし1階のパブに集まる島民たちは酔っぱらって卑猥な歌を大合唱し、外へ散歩に出れば公園の暗がりで大勢の若い男女がセックスに興じ、部屋へ戻ると宿屋の主人マクレガー(リンゼイ・ケンプ)の娘ウィロー(ブリット・エクランド)が彼を誘惑する。敬虔なキリスト教徒で生真面目な禁欲主義者のハウイ巡査部長は、乱れ切った島民たちの倫理観に怒りを通り越して呆れてしまう。 翌朝、ローワンの通っていた学校へ聞き取り調査に向かうハウイ巡査部長。学校では五月祭の準備が進められていたのだが、祭りで使用されるメイポールを男根崇拝の象徴だと、女教師ローズ(ダイアン・シレント)が生徒たちに教える光景を見て憤慨する。そんな汚らわしいことを子供に教えるとは何事だ!というわけだ。しかも、生徒名簿にローワンの名前があるにも関わらず、教師も生徒もそんな子は知らないと白を切る。この島の住人は大人も子供も嘘つきばかりじゃないか!怒り心頭の巡査部長に対し、ようやく女教師ローズがローワンの存在を認めるも、しかしその行方については答えをはぐらかす。 こうなったら領主サマーアイル卿に問いただすしかなかろう。サマーアイル卿の邸宅に乗り込んでいったハウイ巡査部長。彼の到着を待ち受けていたサマーアイル卿は、島の住人たちが古代宗教を信仰していることを明かす。かつてこの島は食物の育たない不毛の地だったが、古代宗教の儀式を復活させたところ土地が豊かになり、リンゴの名産地として栄えるようになったのだという。現代のイギリスに異教徒の地が存在すると知って驚愕するハウイ巡査部長。やがて彼は、ローワンが昨年の五月祭で豊作を願う儀式の女王(メイクイーン)に選ばれていたこと、しかし結果的に昨年が過去に例のない凶作だったことを知り、彼女が神への生贄として殺されるのではないかと推測する。だから島民たちは終始一貫して嘘をついているのだろう。そう考えたハウイ巡査部長は、明日に控えた五月祭の儀式に潜入してローワンを救い出そうと考えるのだが…? 見る者の価値観や道徳観が問われるストーリーの本質 原作は作家デヴィッド・ピナーが’67年に発表したミステリー小説「Ritual」。ただし、そのまま映画化するには難しい内容だったため、警察官が捜査のため訪れた田舎で古代宗教の生贄の儀式が行われていた…という基本プロットを拝借しただけで、それ以外の設定やストーリーはほぼ本作のオリジナルだという。それゆえ、本編には原作クレジットがない。 アンソニー・シェファーの脚本が巧みなのは、同時代の社会トレンドや価値観の変化を物語の背景として随所に織り込みながら、見る者によって解釈や感想が大きく違ってくる作劇の妙であろう。当時は、’60年代末にアメリカで生まれた若者のカウンターカルチャーが世界へと広まった時代。ラブ&ピースにフリーセックス、反体制に反権力、自然への回帰にスピリチュアリズム。まさしくサマーアイル島の人々のライフスタイルそのものである。反対に主人公ハウイ巡査部長は、原理主義的なクリスチャンでガチガチに潔癖主義のモラリスト。そのうえ、警察権力を笠に着て島民のプライバシーを土足で踏み荒らす権威主義者だ。 なので、最初のうちは正義の味方である警察官が閉鎖的な島へ迷い込み、邪教信者の島民たちによって恐ろしい目に遭う話なのかと思っていると、だんだんとハウイ巡査部長の横柄な偽善者ぶりが鼻につくようになり、やがて気が付くと島民の方に肩入れしてしまうのだ。もちろん、そうじゃない観客もいることだろう。なので、見る者の価値観や道徳観によって受け止め方も大きく違ってくる。衝撃的なクライマックスも、人によっては恐怖よりもある種のカタルシスを強く覚えるはずだ。 また、本作の魅力を語るうえで外せないのが、ポール・ジョヴァンニによる劇中の挿入歌や伴奏スコア。なにしろ、もはや半ばミュージカル映画のようなものじゃないか?と思うくらい、本作では音楽が重要な役割を占めているのだ。ケルト音楽をベースにした牧歌的で美しいメロディは、それゆえにどこか不穏な空気を醸し出す。幾度となくCD化もされたサントラ盤アルバムはフォーク・ロック・ファンも必聴だ。 ちなみに、本作には大きく分けて3種類のバージョンが存在する。というのも、完成直後に製作会社のブリティッシュ・ライオンがEMIに買収され、プロデューサーのピーター・スネルがクビになってしまったのだ。解雇された映画会社重役の置き土産が、後継者によって杜撰な扱いを受けるのは業界アルアル。この手の映画に理解のあるアメリカのロジャー・コーマンに命運を託そうと、スネルはコーマンのもとへオリジナル編集版のフィルムを送付したが、しかし残念ながら配給契約は成立しなかった。結局、100分の本編はブリティッシュ・ライオンの指示で89分へと短縮。ハウイ巡査部長の人となりが分かる本土での仕事ぶりや生活ぶりを描いたシーンや、ブリット・エクランド扮する妖艶な美女ウィローが若者の筆おろしをするシーンなどが失われ、カットされたフィルムは廃棄されてしまったと言われる。 しかし、ロジャー・コーマンが保管していたオリジナル編集版フィルムを基に、ロビン・ハーディ監督自身が’79年に最も原型に近い99分バージョンを製作。これがディレクターズ・カット版として流通している。さらに、ハーヴァード大学のフィルム・アーカイブで本作の未公開バージョン・フィルムが発見され、それを基にした94分のファイナル・カット版も’13年に発表されている。今回、ザ・シネマで放送されるのは劇場公開時の89分バージョンだが、機会があれば是非、ディレクターズ・カット版やファイナル・カット版もチェックして頂きたい。本作が描かんとした文化対立的なテーマの本質を、より深く考察できるはずだ。■ 『ウィッカーマン』© 1973 STUDIOCANAL FILMS Ltd - All Rights Reserved

-

COLUMN/コラム2021.10.01

悲壮にして喜劇。コーエン兄弟映画としての完成形『ファーゴ』

◆不器用な誘拐犯罪が誘引するユーモアと暴力 『ブラッド・シンプル』(84)『赤ちゃん泥棒』(87)『ミラーズ・クロッシング』(90)そして『未来は今』(94)など、異彩を放つノワールジャンルやオフビートコメディを監督してきた兄弟監督のジョエル&イーサン・コーエンは、本作『ファーゴ』(96)で会心の傑作をモノにした。この異様なバランス感覚のもとで調律された犯罪サスペンスは、通常の同ジャンルのものとは異なる映画体験を観る者に与える。 車のセールスマン、ジェリー・ランディガード(ウィリアム・H・メイシー)は多額の借金を抱えていた。そこで彼はふたりの誘拐犯(スティーブ・ブシェミ、ピーター・ストーメア)をやとって妻を誘拐し、裕福な義父ウェイド(ハーヴ・プレスネル)に身代金を要求することで問題を解決しようとしたのだ。 ところが彼らの不器用な計画は、すべてが裏目に出てしまう。特に二人が行きがかりでパトロール中の警官と目撃者を殺害したことから、事態は深刻な問題へと発展。それらの殺人事件が妊娠中の女性警察署長マージ・ガンダーソン(フランシス・マクドーマンド)の知るところとなり、優秀な彼女は冷静に解決へと導いていく。 映画は冒頭「本作は1987年にミネソタ州で起こった実話に基づいているが、生存者への希望から名前を変更しており、それ以外は起こったとおりに正確に語られている」というキャプションから始まる。本当はコーエン兄弟がオリジナルにまとめたストーリーで、それは地味に始まる作品にインパクトを与えるためだと二人は証言している。しかしこのハッタリの利いた冒頭文が、観る者の物語に対する構えをもたらし、特別な感情を増幅させるのだ。またクランクインからしばらくの間、キャストにも脚本が史実のアダプトだと思い込ませており、俳優の演技に真実味を持たせることに成功している。 なにより『ファーゴ』は劇中の事態が悪くなっていくにつれ、逆行して映画としての優秀性を放ち始める。派手ではないが、寒気をもよおす悲壮さと呆れるような滑稽さで充ち満ち、コーエン兄弟の演出的意匠や独自の視覚スタイルは、それらを合理的に引き立てていく。監督自身の出身地である北西部北部のノースダコタ州とミネソタ州に焦点を合わせ、独特の土地柄を活かした人間性や生活感をコントラストとし、それがユーモアのひとつとして機能する。特に現地民の発するミネソタ訛りは、映画に妙なリズムの狂いと調子のはずれた雰囲気を醸し出させ、本作独自の濃厚なカラーとなっている。 ◆名匠ロジャー・ディーキンスの撮影スタイル また『ファーゴ』の作品的特徴として、本作のシネマトグラファーであるロジャー・ディーキンス(『ブレードランナー 2049』(17)『1917 命をかけた伝令』(20)で2度の米アカデミー賞撮影賞を受賞)による撮影の取り組みが瞠目に値する。それまではコーエン兄弟のパートナー的存在として、バリー・ソネンフェルドが指導していたが、彼が『アダムス・ファミリー』(91)を機に監督業へと移行し、新たにディーキンスに白羽の矢が立ったのだ。 結果、キャリアの初期は機動性を重視したコーエン兄弟作品のカメラモーションは、スタイルをトーンダウンさせ、より観察的で定点的なアプローチを取る方向へと移行。雪と灰色の空に満ちたワイドショットやロングショットを多用し、長く拡がりが構成された白色のフレームを構築。その他あらゆる視覚テクニックをクリエイティブに使用し、劇中において特定の事象に注意を向けさせる画作りが徹底された。 『ファーゴ』はインデペンデント作品らしい限られた予算の中で、小さなバスルームのセットを除き、ミネソタとノースダコタ州で実際に使われている施設や場所を使って撮影されている。窓から射し込む外光を利用したり、既存の照明を増強するなど撮影は効率的におこなわれ、それが同作のリアルな外観へとつながっている。 ところが1995年の冬におこなわれた屋外撮影では、ここ100年間で2番目に気温の高い暖冬の影響を受け、雪を製造機で偽造する必要に迫られた。他にも氷点下におけるカメラ機材の問題など、ロケならではの困難とも格闘している。 だがその甲斐あって、コーエン兄弟は最初の『ブラッドシンプル』以来、ダークなユーモアと妥協のない凄惨な暴力とを融合させるスタイルに焦点を合わせ、それを本作において見事なまでに確立させた。この感覚は米アカデミー賞作品賞を筆頭に当時の賞レースを総ナメした『ノーカントリー』(07)で認められることとなる。 もちろん『ファーゴ』自体も商業的な成功と評論家の高い評価を得た。第69回米アカデミー賞では最優秀作品賞や最優秀監督賞を含む7つのノミネートを受け、コーエン兄弟はオリジナル脚本賞を、マージを演じたフランシス・マクドーマンドは最優秀女優賞を受賞。そして後年になり、米国の放送映画批評家協会(Broadcast Film Critics Association)が1990年代の最優秀映画を選出する投票をおこなったとき、同作は堂々の第6位に選ばれている。 1位 『シンドラーのリスト』(93 監督/スティーブン・スピルバーグ) 2位 『プライベート・ライアン』(98 監督/スティーブン・スピルバーグ) 3位 『L.A.コンフィデンシャル』(97 監督/カーティス・ハンソン) 4位 『フォレスト・ガンプ/一期一会』(94 監督/ロバート・ゼメキス) 5位 『グッドフェローズ』(90 監督/マーティン・スコセッシ) 6位 『ファーゴ』(96 監督/ジョエル・コーエン) 7位 『羊たちの沈黙』(91 監督/ジョナサン・デミ) 8位 『ショーシャンクの空に』(94 監督/フランク・ダラボン) 9位 『パルプ・フィクション』(94 監督/クエンティン・タランティーノ) 10位 『許されざる者』(92 監督/クリント・イーストウッド) ◆余波ーテレビドラマ版『ファーゴ』への発展 作品が初公開されてから、すでに25年の月日が経ち、この『ファーゴ』をテレビシリーズで認識している人も多いだろう。 シーズン5まで展開したこのテレビ版『FARGO/ファーゴ』は、68ページの企画用プロットがコーエン兄弟の目にとまり、すぐにエグゼクティブ・プロデューサーとして契約するといったミラクルな経緯を持つ。その出来はジョエルとイーサンが「読んでいて不気味な感じがした」というほど切実なものだったのだ。原案と脚本を手がけたノア・ホーリーは映画と同様、現実に思わせそれを越境した奇異なストーリーを開発したコーエン兄弟に賛辞を惜しまない。「コーエン兄弟は映画のルールにこだわらなかった。だから私たちはテレビ番組のルールにこだわる必要はなかったんだ」(*) 映画版を主旨よく拡張させたバージョンとして、接する機会があれば観てほしい副産物だ。■ 『ファーゴ』© 1996 ORION PICTURES CORPORATION. All Rights Reserved

-

COLUMN/コラム2024.01.29

大都会の孤独という現代社会の病理を描いた巨匠マーティン・スコセッシの傑作『タクシードライバー』

荒廃した’70年代のニューヨークを彷徨う孤独な魂ベトナム戦争の泥沼やウォーターゲート事件のスキャンダルによって国家や政治への信頼が地に堕ち、経済の低迷に伴う犯罪増加や治安悪化によって社会の秩序まで崩壊した’70年代のアメリカ。都市部の荒廃ぶりなどはどこも顕著だったが、中でもニューヨークのそれは象徴的だったと言えよう。今でこそクリーンで安全でファミリー・フレンドリーな観光地となったタイムズ・スクエア周辺も、’70年代当時はポルノ映画館やストリップ劇場やアダルト・ショップなどの怪しげな風俗店が軒を連ね、売春婦やポン引きや麻薬の売人が路上に立っているような危険地帯だった。そんな荒み切った大都会の片隅で孤独と疎外感を募らせ、やがて行き場のない怒りと不満を暴走させていくタクシー運転手の狂気に、当時のアメリカ社会を蝕む精神的病理を投影した作品が、カンヌ国際映画祭のパルムドールに輝いたマーティン・スコセッシ監督の問題作『タクシードライバー』(’76)である。 主人公は26歳の青年トラヴィス・ビックル(ロバート・デ・ニーロ)。ベトナム帰りで元海兵隊員の彼は不眠症で夜眠ることが出来ず、それなら夜勤のタクシー運転手でもして稼いだ方がマシだと考え、ニューヨークのとあるタクシー会社に就職する。人付き合いが苦手で友達のいない彼は、先輩のウィザード(ピーター・ボイル)などドライバー仲間たちとも付かず離れずの間柄。昼間は狭いアパートの部屋で日記を付けているか、四十二番街のポルノ映画館に入り浸っている。乗客の選り好みはしないし、危険な地域へ送り届けるのも構わないが、しかし我慢ならないのは街中に溢れるクズどもだ。娼婦にゴロツキにゲイに麻薬の売人。ああいう社会のゴミを一掃してやりたい。ギラギラとネオンが煌めく夜のニューヨークをタクシーで流しながら、トラヴィスはひとりぼっちで妄想の世界を彷徨う。 そんなある日、トラヴィスは街で見かけたブロンドの若い女に一目惚れする。彼女の名前はベッツィ(シビル・シェパード)。次期大統領候補であるパランタイン上院議員の選挙事務所で働くスタッフだ。いかにも育ちが良さそうで頭の切れる自信家の才媛。一介のタクシー運転手には不釣り合いな別世界の住人だが、彼女に執着するトラヴィスは半ばストーカーと化し、やがて思い切ってベッツィをデートに誘う。なにかと茶々を入れてくる同僚スタッフのトム(アルバート・ブルックス)に退屈していたベッツィは、興味本位でデートの誘いを受けたところ、なんとなく良い雰囲気になって次回の映画デートを約束する。思わず有頂天になるトラヴィス。ところが、あろうことか彼女をポルノ映画館に連れて行ってしまい、憤慨したベッツィは席を立って帰ってしまう。それっきり彼女とは音信不通に。アンタも結局はお高くとまった鼻持ちならない女だったのか。ベッツィの職場へ怒鳴り込んだトラヴィスは、散々恨み言を吐き捨てた挙句に追い出される。それ以来、彼の不眠症はますます酷くなり、精神的にも不安定な状態となっていく。 ちょうどその頃、トラヴィスがタクシーを路駐して客待ちしていたところ、未成年と思しき少女が乗り込んでくる。しかし、すぐにチンピラ風の男スポーツ(ハーヴェイ・カイテル)に無理やり引きずり降ろされ、そのまま夜の街へと消えていった。一瞬の出来事に唖然とするトラヴィス。それから暫くして、タクシーにぶつかった通行人に目を向けたトラヴィスは、それがあの時の少女であることに気付く。少女の名前はアイリス(ジョディ・フォスター)。何かに取り憑かれたようにアイリスの後を追いかけ、彼女が売春婦であることを確信した彼は、今度は何かに目覚めたかの如く知人の紹介で闇ルートの拳銃4丁を手に入れ、なまった体を鍛え直すためにハードなトレーニングを開始する。ある計画を実行するために…。 トラヴィスは脚本家ポール・シュレイダーの分身脚本を書いたのは『レイジング・ブル』(’80)や『最後の誘惑』(’88)でもスコセッシ監督と組むことになるポール・シュレイダー。当時人生のどん底を味わっていたシュレイダーは、いわば自己療法として本作の脚本を書いたのだという。厳格なカルヴァン主義プロテスタントの家庭に生まれて娯楽を禁じられて育った彼は、17歳の時に生まれて初めて見た映画に夢中となり、カリフォルニア大学ロサンゼルス校を経て映画評論家として活動。ところが、結婚生活の破綻をきっかけに不運が重なり、住む家を失ってホームレスとなってしまった。手元に残った車で当て所もなく彷徨いながら車中生活を余儀なくされる日々。気が付くと3週間以上も誰とも話しておらず、不安と孤独のあまり心身を病んで胃潰瘍になってしまった。このままではいけない。ああはなりたくないと思うような人間になってしまいそうだ。そう強く感じたシュレイダーは、元恋人の留守宅を一時的に借りて寝泊まりしながら、およそ10日間で本作の脚本を仕上げたそうだ。現実の苦悩を物語として書くことで心が癒され、「ああなりたくない人間」から遠ざかれるような気がしたというシュレイダー。その「ああなりたくない人間」こそ、本作の主人公トラヴィス・ビックルだった。 「大都会は人をおかしくする」と語るシュレイダー。確かに大勢の人々がひしめき合って暮らす大都会は、それゆえ他人に無関心で人間関係も希薄になりがちだ。東京で就職した地方出身者がよく「都会は冷たい」と言うが、周囲に家族や友人がいなければ尚更のこと世知辛く感じることだろう。なおかつ大都会には歴然とした格差が存在し、底辺に暮らすマイノリティはその存在自体が透明化され無視されてしまう。中西部出身のよそ者で社交性に欠けた名も無きタクシー運転手トラヴィスが、ニューヨークの喧騒と雑踏に囲まれながら孤独と疎外感に苛まれていくのも不思議ではなかろう。そんな彼がようやく巡り合った希望の光が、いかにもWASP(ホワイト・アングロ・サクソン・プロテスタント)なイメージのエリート美女ベッツィ。この高根の花を何としてでも手に入れんと執着するトラヴィスだが、しかしデートでポルノ映画館に連れて行くという大失態を演じて嫌われてしまう。こうした願望と行動の大きな矛盾は彼の大きな特性だ。 清教徒的なモラルを説きながらポルノ映画に溺れ、健康を意識しながら不健康な食事をして薬物を乱用し、人の温もりを求めながらその機会を自ら台無しにする。まるで自分で自分を孤独へ追いつめていくような彼の自滅的言動は、人生に敗北感を抱く落伍者ゆえの卑屈さと自己肯定感の低さに起因するものだろう。こうして捨てるもののなくなった「弱者男性」のトラヴィスは、自分よりもさらに底辺のポン引きや娼婦や麻薬密売人などを蔑んで憎悪の目を向け、やがて自分の存在意義を証明するために社会のゴミと見做した彼らを「一掃」しようとするわけだが、しかしここでも彼の矛盾が露呈する。なにしろ、最初に選んだターゲットはパランタイン上院議員だ。誰がどう見たって、自分を振った女ベッツィへの当てつけである。しかも、ボディガードに気付かれたため、慌てて引き返すという情けなさ。「あらゆる悪と不正に立ち向かう男」と自称しておきながら、その実態は単なる逆恨みのチキン野郎である。結局、このままでは終われない!と背に腹を代えられなくなったトラヴィスは、未成年の少女アイリスを売春窟から救い出すという大義名分のもと、ポン引きや用心棒らを銃撃して血の雨を降らせるというわけだ。 ある意味、「無敵の人」の誕生譚。実はこれこそが、今もなお本作が世界中のファンから熱狂的に支持されている理由であろう。確かに’70年代アメリカの世相を背景にした作品だが、しかしその核となる人間像は極めて普遍的であり、古今東西のどこにでもトラヴィス・ビックルのような男は存在するはずだ。事実、ますます格差が広がり閉塞感に包まれた昨今の日本でも、彼のように鬱屈した「無敵の人」とその予備軍は間違いなく増えている。そもそも、誰の心にも多かれ少なかれトラヴィス・ビックルは潜んでいるのではないだろうか。だからこそ、世代を超えた多くの人々が彼の不満や絶望や怒りや願望にどこか共感してしまうのだろう。それほどまでの説得力が役柄に備わったのは、ひとえにポール・シュレイダー自身の実体験から生まれた、いわば分身のようなキャラクターだからなのだと思う。 映画化への長い道のりとスコセッシの情熱このシュレイダーの脚本に強い感銘を受け、是非とも自らの手で映画化したいと考えたのがマーティン・スコセッシ監督とロバート・デ・ニーロ。揃って生まれも育ちもニューヨークの彼らは、主人公トラヴィスに我が身を重ねて大いに共感したという。世渡りが下手で社会の主流から外れ、大都会の底辺で不満と幻滅を抱えて悶々としたトラヴィスは、若き日の彼らそのものだったという。偶然にも実家が隣近所で、子供の頃から顔見知りだったというスコセッシとデ・ニーロは、当時『ミーン・ストリート』(’73)で初タッグを組んだばかり。その『ミーン・ストリート』の編集中に、スコセッシは盟友ブライアン・デ・パルマから本作の脚本を紹介されたという。 それは’70年代初頭のカリフォルニア州はマリブ。ニューヨークのサラ・ローレンス大学でブライアン・デ・パルマと自主製作映画を作っていた女優ジェニファー・ソルトは、ジョン・ヒューストン監督の『ゴングなき戦い』(’72)のオーディションで知り合った女優マーゴット・キダーと意気投合し、マリブのビーチハウスで共同生活を送るようになったのだが、そこへハリウッド進出作『汝のウサギを知れ』(’72)を解雇されたデ・パルマが転がり込んだのである。ジェニファーを姉貴分として慕っていたデ・パルマは、その同居人であるマーゴットと付き合うようになり、3人で作った映画が『悪魔のシスター』(’72)だ。で、そのビーチハウスの隣近所にたまたま住んでいたのが、ほどなくして『スティング』(’73)を大ヒットさせて有名になるプロデューサー夫婦のマイケル・フィリップスとジュリア・フィリップス。やがて両者の交流が始まると、デ・パルマとジェニファーのニューヨーク時代からの仲間であるロバート・デ・ニーロを筆頭に、スコセッシやシュレイダー、スティーブン・スピルバーグにハーヴェイ・カイテルなどなど、ハリウッドで燻っている駆け出しの若い映画人たちが続々とビーチハウスへ集まり、将来の夢や映画談義などに花を咲かせるようになったのである。 まずはそのデ・パルマに本作の脚本を見せたというシュレイダー。自分向きの映画ではないと思ったデ・パルマだが、しかし彼らなら関心を示すだろうと考え、フィリップス夫妻とスコセッシにそれぞれ脚本のコピーを渡したという。フィリップス夫妻はすぐに1000ドルで脚本の映画化権を買い取り、これは自分が映画にしないとならない作品だと直感したスコセッシは彼らに自らを売り込んだが、しかし当時のスコセッシは映画監督としての実績が乏しかったため、遠回しにやんわりと断られたらしい。そこで彼は編集中の『ミーン・ストリート』のラフカット版をフィリップス夫妻やシュレイダーに見せたという。ニューヨークの貧しい下町の掃きだめで、裏社会を牛耳る叔父のもとで成り上がってやろうとする若者チャーリー(ハーヴェイ・カイテル)と、無軌道で無責任でサイコパスな親友ジョニー・ボーイ(ロバート・デ・ニーロ)の破滅へと向かう青春を描いた同作は、いわば『タクシードライバー』の精神的な姉妹編とも言えよう。これを見てスコセッシとデ・ニーロの起用を決めたフィリップス夫妻とシュレイダーだったが、しかし脚本の内容があまりにも暗くて危険だったためか、どこの映画会社へ企画を持ち込んでも断られたという。 ところが…である。フィリップス夫妻は『スティング』でアカデミー賞の作品賞を獲得し、スコセッシも『アリスの恋』(’74)がアカデミー賞3部門にノミネート(受賞は主演女優賞のエレン・バースティン)。さらにデ・ニーロも『ゴッドファーザーPARTⅡ』(’74)の若きヴィトー・コルレオーネ役でアカデミー賞助演男優賞に輝き、シュレイダーは『ザ・ヤクザ』(’74)の脚本で高い評価を受けた。ほんの数年間で関係者の誰もがハリウッド業界の有名人となったのである。こうなると話は違ってくるわけで、ジュリアの知人でもあったコロンビア映画の重役デヴィッド・ビゲルマンからの出資を獲得し、映画化にゴーサインが出たのである。ちなみにこのビゲルマンという人物、芸能エージェント時代にクライアントだったジュディ・ガーランドの無知につけ込んで彼女の財産をごっそり横領し、本作の翌年には会社の資金横領と小切手の偽造で逮捕されてコロムビア映画を解雇されるという筋金入りの詐欺師。それにも関わらず、長年に渡って各スタジオの重役を歴任したというのだから、ハリウッド業界というのもろくなもんじゃありませんな。まあ、最終的には自身の制作会社の倒産で多額の借金を抱えて拳銃自殺してしまうわけですが。 賛否両論を呼んだジョディ・フォスターの起用静かに狂っていくトラヴィスの心象風景をトラヴィスの視点から映し出すことで、映画全体がまるで白日夢のごとき様相を呈している本作。あえてカメラが主人公をフレームの外へ追い出し、一見したところ全く関係のないような風景を捉えることでセリフにない深層心理を浮き彫りにするなど、既存の型に囚われない自由でトリッキーな演出は、どちらもゴダールの熱烈なファンを自認するスコセッシと撮影監督のマイケル・チャップマンがヌーヴェルヴァーグにインスパイアされたものだという。ほかにもヒッチコックの『間違えられた男』(’56)のカメラワーク、ファスビンダー作品の率直さ、フランチェスコ・ロージ作品の手触り、マリオ・バーヴァ作品やヴァル・リュートン作品の怪奇幻想ムードなど、過去の様々な名作群に学んでいるところは、さすがフィルムスクール出身のスコセッシらしさだと言えよう。 撮影準備が始まったのは’75年の初旬。当時ベルナルド・ベルトルッチの『1900年』(’76)の撮影でヨーロッパにいたデ・ニーロは、週末ごとにニューヨークへ戻ってタクシー運転手の研修を受けてライセンスを取得し、同作がクランクアップするとすぐに帰国して10日間ほど、実際にニューヨークで流しのタクシー運転手として働いたという。ある時は運転席の身分証を見てデ・ニーロだと気付いた乗客から、「オスカーを獲っても役者の仕事にあぶれているのか?」とビックリされたのだとか。それにしてもまあ、役になりきることを信条とするメソッド・アクター、デ・ニーロらしいエピソードではある。ただし、いよいよ狂気を暴走させ始めたトラヴィスのモヒカン刈りは、次回作『ラスト・タイクーン』(’76)で映画プロデューサー役を演じることが決まっており、実際に頭髪を刈り上げるわけにはいかなかったため、特殊メイク担当のディック・スミスが制作したカツラを着用している。これが全くカツラに見えないのだから、さすがは巨匠ディック・スミス!と言わざるを得まい。 理想の美女ベッツィ役にシュレイダーが「シビル・シェパードのような女優を」と注文付けたところ、その話を聞いた彼女のエージェントから「シビル本人ではいかがでしょうか?」と打診があって本人の起用が決定。当時の彼女は『ラスト・ショー』(’71)に『ふたり自身』(’72)に本作にと重要な映画が続き、まさにキャリアの絶頂期にあった。そのベッツィの同僚トム役には、当初ハーヴェイ・カイテルがオファーされていたものの、しかし本人の希望でポン引きスポーツ役をゲット。当時ニューヨークの悪名高き危険地帯ヘルズ・キッチン(現在は高級住宅街)に住んでいたカイテルにとって、スポーツみたいなポン引きは近所でよく見かけたので演じやすかったようだ。その代わりにトム役を手に入れたのは、後に『ブロードキャスト・ニュース』(’87)でオスカー候補になるコメディアンのアルバート・ブルックス。このトムという役柄はもともとオリジナル脚本にはなく、リハーサルで監督と相談しながら作り上げていく必要があったため、即興コメディの経験があるブルックスに白羽の矢が立てられたのである。また、ポルノ映画館の売店でトラヴィスが言い寄る黒人の女性店員は、本作での共演がきっかけでデ・ニーロと結婚した最初の奥さんダイアン・アボットだ。 しかしながら、恐らく本作のキャストで最も話題となり賛否両論を呼んだのは、未成年の娼婦アイリスを演じた撮影当時12歳の子役ジョディ・フォスターであろう。もともとスコセッシ監督の前作『アリスの恋』に出演していたジョディ。その監督から「娼婦役を演じて欲しい」と電話で連絡を受けた彼女の母親は、「あの監督は頭がおかしい」とビックリ仰天したそうだが、それでも詳しい話を聞いたうえで納得して引き受けたという。とはいっても本人は未成年である。子役を映画やドラマに出演させる際、当時すでにハリウッドでは厳しいルールが設けられており、教育委員会の許可を得る必要があったのだが、しかし娼婦という役柄が問題視されて肝心の出演許可が下りなかった。そこで制作サイドは弁護士を立て、この役を演じるに問題のない精神状態かどうかを精神科医に判定して貰い、さらに性的なニュアンスのあるシーンは8歳年上の姉コニーが演じるという条件のもとで教育委員会の許可を得たという。 そんなジョディに対してスコセッシ監督が細心の注意を払ったのが、終盤の血生臭い銃撃シーンである。なにしろ、銃弾で指が吹き飛んだり脳みそが飛び散ったりするため、まだ子供のジョディがショックを受けてトラウマとならぬよう、特殊メイク担当のディック・スミスが全ての仕組みを懇切丁寧に説明したうえで撮影に臨んだらしい。ただ、このシーンは「残酷すぎる」としてアメリカ映画協会のレーティング審査で問題となり、色の彩度を落として細部を見えづらくすることで、なんとかR指定を取ることが出来たのだそうだ。 ちなみに、アイリス役にはモデルとなった少女がいる。ポール・シュレイダーがたまたま知り合った15歳の娼婦だ。撮影の準備に当たってスコセッシ監督やジョディにも少女を紹介したというシュレイダー。パンにジャムと砂糖をかける習慣や、妙に大人びた独特の話し方など、ジョディの芝居には少女の特徴が取り入れられているという。劇中ではアイリスがトラヴィスのタクシーで轢かれそうになるシーンが出てくるが、そこでジョディの隣にいる友達役がその少女である。 そして忘れてならないのは、本作が映画音楽の巨匠バーナード・ハーマンの遺作でもあることだろう。それまで自作の音楽には既成曲しか使っていなかったスコセッシにとって、作曲家にオリジナル音楽を依頼するのは本作が初めて。ハーマンが手掛けたヒッチコックの『めまい』(’58)や『サイコ』(’60)の音楽が大好きだったスコセッシは、最初から彼にスコアを付けてもらうつもりだったようだ。当時のハーマンはハリウッド業界に見切りをつけてロンドンへ拠点を移していたのだが、『悪魔のシスター』と『愛のメモリー』(’76)でハーマンと組んだデ・パルマから連絡先を聞いたスコセッシは、短気で気難しいと評判の彼に国際電話をかけて相談をしたのだが、即座に「タクシー運転手の映画などやらん!」と断られたのだそうだ。最終的にロンドンへ送った脚本を読んで引き受けてくれたわけだが、しかし当時のハーマンはすでに心臓が弱っており、ロサンゼルスでのレコーディングに参加するための渡航が大きな負担となってしまった。そのため、実際にスタジオでタクトを振ったのは初日だけ。翌日からは代役がオーケストラ指揮を務め、レコーディングが終了した’75年12月23日の深夜、ハーマンは宿泊先のホテルで就寝中に息を引き取ったのである。まるで主人公トラヴィスの孤独と絶望に寄り添うような、ダークでありながらもドリーミーで不思議な温かさのあるジャジーなサウンドが素晴らしい。■ 『タクシードライバー』© 1976, renewed 2004 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

-

COLUMN/コラム2024.04.30

鬼才クライヴ・バーカーが生んだカルトホラー映画の傑作『ヘルレイザー』シリーズの魅力を紐解く!

そもそも『ヘルレイザー』シリーズとは? 謎のパズルボックス「ルマルシャンの箱」を解くと地獄へ通じる門が開き、セノバイト(魔道士)と呼ばれる世にも恐ろしい魔界の使者たちが出現、好奇心で彼らを召喚した人間は地獄へと引きずり込まれ、肉体的な快楽と苦痛を極限まで追究するための実験台にされてしまう。そんな一種独特の都市伝説的な怪奇幻想の世界を描き、以降も数々の続編やリブート版が作られるほどの人気シリーズとなったのが、あのスティーブン・キングとも並び称されるイギリスのホラー小説家にして舞台演出家、劇作家、イラストレーターにコミック・アーティスト、ビジュアル・アーティストなど、マルチな肩書を持つ鬼才クライヴ・バーカーが監督したホラー映画『ヘル・レイザー』(’87)である。 原作は’86年に出版されたダーク・ハーヴェスト社のホラー・アンソロジー「Night Visions」第3集にバーカーが寄稿した小説「ヘルバウンド・ハート」(’88年に単独でペーパーバック化)。『13日の金曜日』(’80)の大ヒットに端を発する空前のホラー映画ブームに沸いた’80年代、その牽引役となったのは殺人鬼がティーン男女を血祭りに挙げるスラッシャー映画と生ける屍が人間を食い殺すゾンビ映画だが、しかし’80年代半ばにもなるとどちらも供給過多で飽和状態に陥ってしまう。そのタイミングで登場したのが本作だった。 古典的なゴシックホラーとアングラなパンク&ニューウェーヴを融合したエッジーな世界観、ボディピアシングやボディサスペンションなどのSM的なフェティシズムを取り込んだ過激なスプラッター描写。当時量産されていたスラッシャー映画やゾンビ映画と一線を画す独創性こそが成功の秘訣だったように思う。中でも、身体改造とボンデージの魅力を兼ね備えたセノバイトたちの変態チックなキャラ造形(バーカー自身がデザイン)はインパクト強烈。そのリーダー格であるピンヘッドはシリーズの実質的な看板スターとして、『エルム街の悪夢』シリーズのフレディや『13日の金曜日』シリーズのジェイソン、『悪魔のいけにえ』シリーズのレザーフェイスなどと並ぶホラー・アイコンとなった。 今のところ合計で11本を数える『ヘル・レイザー』シリーズだが、5月のザ・シネマでは初期の1作目~4作目までを一挙放送。そこで、今回は該当する4作品を中心にシリーズの見どころを振り返ってみたい。 『ヘル・レイザー』(1987) 物語の始まりは北アフリカのモロッコ。快楽主義者のフランク・コットン(ショーン・チャップマン)は、究極の快楽世界への扉を開くと言われる伝説のパズルボックス「ルマルシャンの箱」を手に入れ、実家へ持ち帰ってパズルを解いたところ、地獄から現れたセノバイト(魔導士)たちによって八つ裂きにされる。彼らにとって究極の快楽とは究極の苦痛でもあるのだ。 それから数年後、フランクの兄ラリー(アンドリュー・ロビンソン)が妻ジュリア(クレア・ヒギンズ)を連れて実家へ戻って来る。屋根裏部屋には消息を絶ったフランクの私物がそのままになっていた。漂うフランクの残り香に身悶えるジュリア。実は彼女とフランクはかつて不倫の関係にあり、ジュリアは今もなお彼の肉体を忘れられないでいたのだ。すると引っ越し作業中にラリーが手を汚してしまい、屋根裏部屋の床に零れた血液からフランクが復活してしまう。ジュリアの目の前に現れたのは、まだ完全体ではない「再生途中」のフランク。元の姿へ戻るためには生贄が必要だ。そう言われたジュリアは、ラリーの留守中に行きずりの男性を家へ連れ込んでは殺害し、フランクは犠牲者たちの精気を吸収していく。 一方、ラリーと前妻の娘カースティ(アシュレイ・ローレンス)はジュリアの怪しげな行動に気付き、屋根裏部屋で何が行われているのか確認しようとしたところ、世にも醜悪な姿の叔父フランクと遭遇。驚いた彼女はパズルボックスを奪って逃げるも途中で気を失ってしまう。病院で意識を取り戻したカースティは、好奇心に駆られてパズルボックスを解いたところ、ピンヘッド(ダグ・ブラッドレイ)をリーダーとするセノバイトたちが地獄より出現。フランクが地獄から逃げたことを知ったピンヘッドは、カースティを使って彼を再び地獄へ引き戻そうとするのだが…? これが長編劇映画デビューだったクライヴ・バーカー監督。それまで2本の短編映画を撮った経験しかなかったバーカーだが、しかし脚本に携わった自著の映画化『アンダーワールド』(’85)や『ロウヘッド・レックス』(’86)の出来栄えに不満足だったことから、自分自身の手で演出まで手掛けることにしたというわけだ。もともとヴァージン・レコード傘下のヴァージン・フィルムが出資を検討したが最終的に手を引き、アメリカのB級映画専門会社ニューワールド・ピクチャーズが全額出資することに。ラリー役に『ダーティハリー』(’71)の殺人鬼スコルピオ役で有名なアンディ・ロビンソン、その娘カースティ役に新人アシュレイ・ローレンスと、メインキャストにアメリカ人が起用されたのはアメリカ資本が入っているため。さらにアメリカ市場で売りやすくするべく、ニューワールド幹部の指示で一部イギリス人キャストのセリフをアメリカ人俳優が吹き替え、舞台設定もイギリスなのかアメリカなのかをあえて曖昧(撮影地はロンドン)にしている。 飽くなき欲望に取り憑かれた男女による、世にも残酷で醜悪なラブストーリー。見ているだけで痛そうな生々しい残酷シーンの不快感も然ることながら、この人間の嫌な部分をまざまざと見せつけられるような後味の悪さは、いわゆるハリウッド製ホラーと一線を画す英国ホラーらしい点であろう。そう、実のところ本作におけるメイン・ヴィランはジュリアとフランクであり、あくまでもピンヘッドやセノバイトたちは彼らに審判を下す存在、いわば「地獄の判事」とも呼ぶべきサブキャラに過ぎなかったりする。そもそも、この1作目ではまだ「ピンヘッド」という呼称すら使われていない。どうやら、少なくとも本作の製作時においては、バーカー監督も製作陣もピンヘッドがフレディやジェイソンに匹敵するほどの人気キャラになるとは想像もしていなかったようだ。 そのピンヘッド役を演じたのが、バーカー監督の高校時代の後輩で演劇部の仲間、彼が主催した前衛劇団「ザ・ドッグ・カンパニー」にも参加した盟友ダグ・ブラッドレー。頭部全体に待ち針を刺した異様な見た目のインパクトも然ることながら、舞台俳優ならではの発声法を活かした独特の喋り方やクールで知的な立ち振る舞いなど、その他大勢のホラーモンスターと一線を画すピンヘッドのカッコ良さは、間違いなくブラッドレーの役作りと芝居に負う部分が大きい。恐らく、演者が彼でなければピンヘッドもこれほどの人気キャラにはなっていなかったろう。当初、バーカー監督からピンヘッド役か引っ越し業者役のどちらかを選んでいいと言われたというブラッドレー。これが映画初出演だった彼は、「素顔のはっきりと分かる役柄の方が、あの映画のあの役をやっていたと証明しやすいため、自分のキャリアにとってプラスになるのではないか」と考え、一度は引っ越し業者役を選ぼうとしたらしい。いやあ、最終的に考え直してくれて良かった! 『ヘルレイザー2』(’88) 前作の予想を上回るスマッシュヒットを受け、矢継ぎ早に作られたシリーズ第2弾。日本語タイトルはこれ以降「・(ナカポツ)」が消えて「ヘルレイザー」となる。そもそもアメリカ側の出資元ニューワールド・ピクチャーズは1作目の仕上がりに大変満足したそうで、実は劇場公開前のタイミングで既に続編のゴーサインが出ていたらしい。ただし、当時のクライヴ・バーカーはちょうど『ミディアン』の製作に取り掛かったばかりで手が離せず、その代役として白羽の矢が立てられたマイケル・マクダウェルも健康問題などで降板せざるを得なくなったため、1作目の編集にノークレジットで参加した元ニューワールド・ピクチャーズ重役のトニー・ランデルが監督に抜擢される。また、脚本はバーカーと劇団時代からの友人であるピーター・アトキンスが担当。当時、売れないバンドのリードボーカリストだったアトキンスは、さすがに30代にもなって芽が出ないのは厳しいだろうと音楽のキャリアに見切りをつけ、これを機に映画脚本家へ転向することとなった。 時は1920年代。パズルボックス「ルマルシャンの箱」を手に入れた英国軍人エリオット・スペンサー大尉(ダグ・ブラッドレー)は、箱のパズルを解いたばかりに地獄へと引きずり込まれ、セノバイト(魔道士)のリーダー、ピンヘッドとなる。 そして現在。地獄から甦った叔父フランクと継母ジュリアに最愛の父ラリーを殺されたカースティ(アシュレイ・ローレンス)は、邪悪なフランクとジュリアに復讐を果たしたものの、しかしトラウマを抱えて精神病院へ収容されていた。担当医のチャナード医師(ケネス・クラナム)と助手カイル(ウィリアム・ホープ)に事の次第を説明し、恐るべきパズルボックスやセノバイトの存在に警鐘を鳴らすカースティ。いくら説明しても信じてもらえないことに苛立つ彼女は、せめてジュリアが死んだベッドのマットレスだけは処分して欲しいと訴える。死に場所の屋根裏部屋で甦った叔父フランクのように、ジュリアもそこから復活する可能性があるからだ。 ところが、実はこのチャナード医師、長いこと「ルマルシャンの箱」を研究してきた危険人物だった。カースティの話にヒントを得た彼は、問題のマットレスを病院のオフィスへ持ち込み、そこへ患者の血を垂らしたところ地獄からジュリア(クレア・ヒギンズ)が復活。たまたまその様子を目撃したカイルは、カースティの話が本当だったことに気付いて彼女を病室から逃がす。父親ラリーが地獄に囚われていると信じ、なんとかして救い出す方法を考えるカースティ。一方、ジュリアの復活に手を貸したチャナード医師は、パズルの才能がある精神病患者の少女ティファニー(イモジェン・ブアマン)を使って「ルマルシャンの箱」を解き、長年の夢だった地獄へと足を踏み入れる。その後を追って地獄入りし、父親を探し求めるカースティ。そこは、聖書に出てくる魔物リバイアサンが支配する迷宮のような異世界だった…! ということで、地獄から甦った魔性の女ジュリアが、魔物リバイアサンの手先として大暴れするという完全に「ジュリア推し」のシリーズ第2弾。実際、ストーリー原案と製作総指揮に関わったクライヴ・バーカーは、悪女ジュリアをシリーズの顔にするつもりだったらしい。ところが、そんな思惑とは裏腹にファンが熱狂したのはピンヘッドとセノバイト軍団。そのうえ、ジュリア役のクレア・ヒギンズが3作目への出演オファーを断ったため、ピンヘッドを看板に据えたシリーズの方向性が固まったのである。 そのピンヘッドやセノバイトたちが、実はもともと人間だったことが明かされる本作。1作目の段階では「裏設定」としてスタッフやキャストに共有されていたそうだが、今回はきっちりとストーリーに組み込まれている。そのうえで本作は、地獄とはいったいどのような空間でどういう仕組みになっているのか、どうやって人間がセノバイトへと生まれ変わるのかなど、シリーズの背景となるベーシックな世界観を掘り下げていく。そのぶん、前作で見られた背徳的かつ変態的なアングラ感はだいぶ薄れたようにも感じる。恐らく、そこは評価の分かれ目かもしれない。 『ヘルレイザー3』(‘92) 前作『ヘルレイザー2』を上回る大ヒットを記録し、いわばシリーズの人気を決定づけた第3弾。しかしその一方で、ファンの間では激しく賛否の分かれる作品でもある。恐らくその最大の理由は、初めて舞台設定をアメリカのニューヨークと明確にし、実際にイギリスではなくアメリカ(ロケ地はノース・カロライナとロサンゼルス)で撮影を行ったことで、映画全体がすっかりアメリカンな雰囲気になったことであろう。しかも監督はアンソニー・ヒコックスである。前2作と著しく毛色の違う映画になったのも無理はない。 『電撃脱走 地獄のターゲット』(’72)や『ブラニガン』(’75)で知られる娯楽職人ダグラス・ヒコックス監督と、『アラビアのロレンス』(’62)でアカデミー賞に輝く伝説的な映画編集技師アン・V・コーツを両親に持つ映画界のサラブレッド、アンソニー・ヒコックス。少年時代よりハマー・ホラーを熱愛する根っからのホラー映画マニアで、そのオタクっぷりを遺憾なく発揮した『ワックス・ワーク』(’88)シリーズや『サンダウン』(’91)は筆者も大好きなのだが、しかしスタジオシステムが健在だった時代の古き良きクラシック映画の伝統を踏襲した彼の王道的な作風は、パンク&ニューウェーヴの時代の申し子であるクライヴ・バーカーのエクスペリメンタルでアナーキーな感性とは対極にあると言えよう。どちらも同じイギリス人とはいえ、持ち味はまるで違うのだ。しかもヒコックス監督によると、本作のオファーを受けた際にプロデューサーのローレンス・モートーフから、「カルト映画的なイメージを捨てたい、思いっきりメインストリーム映画にして欲しい」と指示されたという。その結果、前2作とは一線を画す極めてハリウッド的なB級ホラー映画に仕上がったのだ。 プレイボーイの若き実業家J・P・モンロー(ケヴィン・バーンハルト)は、ふと立ち寄った画廊で奇妙な彫刻の施された柱に魅了されて衝動買いし、自身が経営する流行りのナイトクラブ「ボイラー・ルーム」のプライベートスペースに飾る。だがそれは、前作のラストでピンヘッド(ダグ・ブラッドレー)とパズルボックスを封印した魔界の柱だった。それからほどなくして、テレビの新米レポーター、ジョーイ(テリー・ファレル)は病院の緊急救命室を取材していたところ、怪我で担ぎ込まれた若者が怪現象によって惨死する現場を目撃してしまう。付き添いの女性テリー(ポーラ・マーシャル)によると、ナイトクラブ「ボイラー・ルーム」にある奇妙な柱から出現したパズルボックスが事件に関係しているらしい。そのテリーと一緒に奇妙な柱の出所を調べ始めたジョーイは、やがて一本のビデオテープを発見する。そこに映されていたのは、パズルボックスとセノバイトの危険性を訴える女性カースティ(アシュレイ・ローレンス)の姿だった。 その頃、いつものようにクラブの女性客と適当にセックスを楽しんで追い返そうとしたモンロー。すると、柱から飛び出した鎖が女性客を惨殺し、封印されていたピンヘッドが覚醒する。外の世界へ出るためには更なる生贄が必要だ。そこで、モンローは強大な権力と引き換えに、ピンヘッドのため生贄を捧げることを約束する。一方、徐々にパズルボックスの謎を解き明かして来たジョーイの夢の中に、ピンヘッドの前世であるエリオット・スペンサー大尉(ダグ・ブラッドレー)が出現。実は前作でチャナード医師に倒されたピンヘッドは、その際に善(=スペンサー大尉)と悪(=ピンヘッド)が完全に分離していたのだ。自らがセノバイト(魔道士)となるまでの複雑な過去を明かしたスペンサー大尉は、今や純然たる悪と化したピンヘッドの暴走を阻止すべく力を貸して欲しいとジョーイに告げる…。 冒頭の手術室で看護師が器具を並べるシーンはデヴィッド・クローネンバーグの『戦慄の絆』(’88)、怪我をした若者が病院へ担ぎ込まれるシーンはエイドリアン・ラインの『ジェイコブス・ラダー』(’90)、ジョーイが自宅の窓ガラスを通り抜けて異世界へ迷い込むシーンはジャン・コクトーの『詩人の血』(’30)に『オルフェ』(‘50)といった具合に、全編に渡って大好きな映画へのオマージュが散りばめられているのはヒコックス監督らしいところ。ダリオ・アルジェントの『サスペリア』(’77)へのオマージュの元ネタが、よりによってジェシカ・ハーパーがウド・キアーを訪ねるシーンなのは、さすがにマニアック過ぎてニヤリとさせられる。さらに、ナイトクラブでの虐殺シーンをはじめとして、過激なスプラッター描写は前2作以上にてんこ盛り。CDJセノバイトにカメラマン・セノバイトなど、ややコミカル寄りな新キャラの造形は少々悪乗りし過ぎという気もするが、それもまたヒコックス監督一流の「サービス精神」の為せる業と言えよう。間違いなく、シリーズ中で最もエンタメ性の高い作品だ。 ちなみに、製作会社との意見の相違からメイン撮影に一切ノータッチだったクライヴ・バーカーだが、しかしプロモーション戦略の上で原作者のお墨付きが欲しいプロデューサー陣に懇願され、製作総指揮として追加撮影およびポスプロの段階から関わったらしい。一方、前作に続いて脚本を書いたバーカーの盟友アトキンスはヒコックス監督とすっかり意気投合し、俳優としてもナイトクラブ「ボイラー・ルーム」のバーテン役&有刺鉄線セノバイト役で出演。また、これ以降『ヘルレイザー』シリーズの製作は、ミラマックス傘下のディメンション・フィルムズが担当することになる。 『ヘルレイザー4』(’96) 監督を手掛けた大物特殊メイクマン、ケヴィン・イェーガーが編集を巡る争いで降板したことから、『THE WIRE/ザ・ワイヤー』や『FRINGE/フリンジ』などのテレビシリーズで知られるジョー・チャペルが追加撮影を行い、最終的にアラン・スミシー名義で公開されたという曰く付きのシリーズ第4弾である。 映画はいきなり2127年の近未来から始まる。自らが設計した宇宙ステーション「ミノス」を占拠した科学者ポール・マーチャント博士(ブルース・ラムゼイ)は、ロボットアームで慎重にパズルボックスを解いてピンヘッド(ダグ・ブラッドレー)を召喚する。それにはある目的があったのだが、しかしそこへ武装した特殊部隊が突入。身柄を拘束されたマーチャント博士は、パズルボックス「ルマルシャンの箱」と自身の家系の忌まわしい歴史について語り始める。 時は遡って1796年のフランスはパリ。マーチャント博士の先祖に当たる玩具職人フィリップ・ルマルシャン(ブルース・ラムゼイ)は、快楽主義者の不良貴族デ・リール公爵(ミッキー・コットレル)の依頼でパズルボックス「ルマルシャンの箱」を製作する。ところが、邪悪なデ・リール公爵は道で拾った貧しい女性アンジェリーク(ヴァレンティナ・ヴァルガス)を生贄にし、「ルマルシャンの箱」を介して地獄の門を開こうとしていた。その様子をたまたま目撃したフィリップは深く後悔し、逆に地獄の門を封じるためのパズルボックスを新たに作ろうとするものの失敗。そのためルマルシャン家は末代まで呪われることとなる。 再び時は移って1996年、アメリカへ移住したルマルシャン家の子孫ジョン・マーチャント(ブルース・ラムゼイ)は建築デザイナーとして大成し、ニューヨークのマンハッタンに「ルマルシャンの箱」をモチーフにした超高層ビルを建てる。彼は秘かに全ての地獄の門を閉じるためのパズルボックスを研究開発していたのだが、そんな彼の前にセノバイトと化したアンジェリークが現れ、召喚したピンヘッドと共にジョンを亡き者にしようと画策。しかし、お互いに信念の相違からピンヘッドとアンジェリークは敵対していく…。 過去・現在・未来と3つの時間軸を跨いで、パズルボックス「ルマルシャンの箱」を作った一族の数奇な運命を描いた大河ドラマ的なエピックストーリー。クラシカルなコスチュームプレイやスペース・オペラ的なサイエンス・フィクションの要素を兼ね備えたプロットは実に贅沢だが、しかしその割にコンパクトでチープな仕上がりなのは、脚本はおろか粗筋すら読まずにゴーサインを出したミラマックス幹部が、後からスケールの大きさに気付いて予算を出し惜しみしたせいだと言われている。 それでもなお、パズルボックスのルーツが解き明かされる中世編はロマンティックな怪奇幻想の香りが漂って秀逸だし、前作のクライマックスで登場した高層ビルの正体が判明する現代編も面白い。恐らく、宇宙ステーションを舞台にした近未来編は、もっとスケールの大きな話になるはずだったのだろう。そう考えると、予算との兼ね合いでクライヴ・バーカーの初期構想を破棄せねばならなかったことが惜しまれる。 その後の『ヘルレイザー』シリーズ 興行成績はまずまずの結果を残したものの、しかし批評的には大惨敗だった『ヘルレイザー4』。これを最後に生みの親クライヴ・バーカーも手を引いてしまうのだが、しかし製作会社ディメンション・フィルムズにとって『ヘルレイザー』シリーズは依然として金の生る木だったため、これ以降もビデオスルー作品として順調に継続していくこととなる。最後にその変遷をザッと辿ってみよう。 21世紀を迎えて早々に作られた『ヘルレイザー/ゲート・オブ・インフェルノ』(’00)は、連続殺人事件を追う汚職警官の心の闇にピンヘッドが付けこむネオノワール風ホラー。これがまるで、『ジェイコブス・ラダー』×『ロスト・ハイウェイ』と呼ぶべきシュール&ダークな仕上がりで、間違いなくシリーズ屈指の傑作となった。監督は『フッテージ』(‘12)や『ブラック・フォン』(’22)などの小品ホラーで高く評価され、マーベルの『ドクター・ストレンジ』(’16)も手掛けたスコット・デリクソン。これがデビュー作だったが、当時からその才能は抜きん出ていた。 続く『ヘルレイザー/リターン・オブ・ナイトメア』(’02)ではアシュレイ・ローレンス演じるカースティが久々に復活。’02年にルーマニアで同時撮影された『ヘルレイザー/ワールド・オブ・ペイン』(’05)と『ヘルレイザー/ヘルワールド』(’05)は、前者ではルマルシャン家の子孫の率いるカルト集団がセノバイトを支配しようとし、後者ではゲーム版『ヘルレイザー』に熱中する若者たちが次々とピンヘッドに殺されていくメタ設定を採用するなど、どちらも創意工夫を凝らしているものの、残念ながら成功しているとは言えなかった。ちなみに、『ヘルレイザー/ヘルワールド』には無名時代のキャサリン・ウィニックと、撮影当時まだ19歳の初々しいヘンリー・カヴィルが出ている。 その後、6年ぶりに『ヘルレイザー:レベレーション』(’11)が登場するのだが、しかしこれがなんとも酷かった!いよいよダグ・ブラッドレーがピンヘッド役を降板し、新たにステファン・スミス・コリンズという俳優を起用、特殊メイクのデザインも一新されたのだが、残念ながらダグ・ブラッドレー版ピンヘッドのオーラもカリスマ性も皆無。そのうえ、メキシコへヤンチャしに行った不良坊ちゃんコンビがうっかりピンヘッドを召喚してしまうというストーリーもダメダメで、明らかにシリーズ最低の出来栄え。続く『ヘルレイザー:ジャッジメント』(’18)は、『ヘルレイザー/ゲート・オブ・インフェルノ』に倣ったネオノワール・スタイルの犯罪サスペンス・ホラーで、『バートン・フィンク』や『セブン』を彷彿とさせる作風は悪くなかったが、いかんせん安っぽすぎた。 そして、満を持して発表された1作目のリブート版…というよりも原作「ヘルバウンド・ハート」の再映画化が、ディメンション・フィルムズから新たに20世紀スタジオへ権利が移って制作された『ヘル・レイザー』(’22)。といっても、ストーリーは原作とも1作目とも大きく違っている。ピンヘッドも男性から女性へ。セノバイトたちのデザインも刷新された。どうしても「誰か」に「何か」に依存してしまうリハビリ中の薬物中毒患者と、あらゆる悪徳と快楽に溺れてもなお満足できない大富豪を主人公に、人間の弱さと強さ、善と悪、理性と欲望の葛藤を描くストーリーは、『ダークナイト』三部作のデヴィッド・S・ゴイヤーも脚本原案に携わっているだけあって良質な仕上がり。同じデヴィッド・ブルックナー監督で続編も企画されているそうなので、期待して待ちたい。■ 『ヘル・レイザー』『ヘルレイザー2』『ヘルレイザー3』© 2019 VINE LSE INTERNATIONAL IV, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.『ヘルレイザー4』© 2021 VINE LSE INTERNATIONAL IV, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

-

NEWS/ニュース2026.02.01

【誰でも応募OK】ザ・シネマ開局20周年記念 プレゼントキャンペーン【第3弾】合計20名様

映画が生まれてから130年、ザ・シネマが生まれてからまだ20年。日本で唯一の洋画専門チャンネルとして、これからもがんばります。 ◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇ 2025年12月1日、ザ・シネマ開局20周年。 洋画専門チャンネルザ・シネマでは、2025年11月から2026年3月まで、「20」をキーワードにしたスペシャル編成や感謝プレゼント企画をお届けいたします。 さらに、ワーナー・ブラザース様にご提供いただいたオリジナルグッズが20名様に当たるプレゼントキャンペーンを開催! ◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇ ザ・シネマ開局20周年記念 プレゼントキャンペーン【第3弾】 ■プレゼント賞品 合計20名様に当たる! Tシャツ(半袖)Lサイズ…2名様 長袖フーディーLサイズ…3名様 トートバッグA…3名様 トートバッグB…3名様 トートバッグC (with Looney Tunes)…3名様 傘&トート…2名様 レザーポーチ…2名様 タオル…2名様©2026 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved. ■応募期間 2026年2月1日(日)~3月31日(火) ご応募はこちら> 【ザ・シネマ開局20周年】 ⇩特設ページはこちら⇩https://www.thecinema.jp/special/3920th/ 映画ファン必見の情報をお届け!ザ・シネマ公式メールマガジン、20周年を記念して12/1より配信開始! ⇩ご登録はこちら⇩https://www.thecinema.jp/mail/ ■ザ・シネマ放送情報 【開局20周年】スペシャルな企画が盛りだくさん! 【2月】【開局20周年】血管ブチ切れ!アクション20連発 2/22(日)~2/23(祝・月)特設ページ:https://www.thecinema.jp/tag/739 2月は人気企画「24時間DAY」を上回る、2日間で20作品を一気にお届けするスペシャル特集!飛び交う銃弾、交わる拳!すべての敵をブッ飛ばす最強アクション映画を20作品、朝から晩まで連続放送いたします! 【3月】【開局20周年】20人のイケおじカタログ '26春 3/20(金・祝)~3/22(日)10:15~ほか特設ページ:https://www.thecinema.jp/article/1493 3月は洋画界の「イケおじ」俳優カタログを作成!年を経て男の色気を醸し出す50代前後での出演作を集めました。激シブ、永遠の2枚目、いつまでも強い、など様々なタイプの「イケおじ」を観て元気を出そう! 【3月】【開局20周年】ザ・シネマ新録版 希少アーカイブ大放出 3/28(土)7:45~連続放送特設ページ:https://www.thecinema.jp/tag/746 3月のもう一つの企画は、映画をより楽しめる、声優キャスティング、翻訳、演出、すべてにこだわったクオリティのある吹替え版として制作してきた吹き替え版シリーズ「ザ・シネマ新録版」の一挙放送祭り!希少なアーカイブをご覧いただけるチャンスです。 ■プレゼント賞品 Tシャツ(半袖)Lサイズ…2名様長袖フーディーLサイズ…3名様トートバッグA…3名様トートバッグB…3名様トートバッグC (with Looney Tunes)…3名様傘&トート…2名様レザーポーチ…2名様タオル…2名様 ■応募期間 2026年2月1日(日)~3月31日(火) ■応募フォームhttps://form.run/@cnm-202602-cp20-3 ご応募はこちら>

-

COLUMN/コラム2021.01.04

すべてのホラー映画の原点 『悪魔のいけにえ』のホントに怖い顛末

1974年10月1日、アメリカ・テキサス州オースティンのドライブインシアターと映画館で、無名のスタッフ・キャストによる、1本の低予算B級映画が公開された。 その時関係者は誰ひとりとして、予想だにしなかったであろう。その作品が半世紀近く経った2020年代になっても、「ホラー映画のマスターピース」として語り継がれるようになることなど。“芸術性”が高く評価されて、MoMA=ニューヨーク近代美術館にマスターフィルムが永久保存されるという栄誉にも浴した、その作品のタイトルは、“TEXAS CHAINSAW MASSACRE(テキサス自動ノコギリ大虐殺)”。翌75年2月1日に日本でも公開された、本作『悪魔のいけにえ』である。 冒頭、上部にスクロールしていくスーパーで、5人の若者の身に、残酷な運命が待ち受けていることが予告される。続いて「1973年8月18日」と、真夏の出来事であることを示すスーパーが浮かび上がって、物語のスタートである。 テキサスの田舎町で、墓が掘り起こされては、遺体の一部が盗み去られるという事件が頻発する。若い女性サリーと、その兄で車椅子のフランクリンは、祖父の墓が被害に遭ってないかを確認しにやって来た。ワゴン車での旅の同行者は、サリーの恋人ジェリー、友人のカークとその恋人パム。 5人は墓の無事を確認すると、かつてサリーとフランクリンが暮らした、祖父の家へと向かう。しかしその途中に乗せたヒッチハイカーの男によって、彼ら彼女らの行く先に、暗雲が垂れ込め始める。 その男は、ナイフでいきなり自分の掌を傷つけた上、フランクリンに切りつける。そして車を飛び降りると、自らの血で車体に目印のようなものを付けるのだった。 男を追い払い、気を取り直した5人は、ガソリンスタンドへ寄るも、ガソリンは切れていて、夜まで届かないという。仕方なく一行は、今は廃屋のようになっている祖父の家へと向かった。 そこからカークとパムのカップルは、近くの小川で水遊びをしようと出掛ける。その時、一軒の家が目に入る。 ガソリンを分けてもらおうと、彼らが訪れたその家で出くわしたのは、人面から剥いだ皮で作ったマスクをした大男“レザーフェイス”。チェーンソーを振り回して人間を解体する彼と、その家族は皆、シリアルキラーの人肉食ファミリーであった…。 そこからは、ラストのあまりにも有名な“チェンソーダンス”に至るまで、若者たちは次々と絶叫と共に、血祭りに上げられていく。マスクを付けた殺人鬼による、若者大虐殺の展開など、今どきのホラーを見慣れた観客にしてみれば、既視感満載かも知れない。 しかしそれは、当たり前の話だ。『悪魔のいけにえ』こそが、そのすべての始まり、原点の作品だからである。70年代後半以降、ほとんどのホラー映画は、本作の影響下にあると言っても、過言ではない。「『悪魔のいけにえ』のように、宇宙を舞台にした恐怖に支配された映画を作りたい」これはあの『エイリアン』第1作(79)の製作前に、脚本を担当したダン・オバノンが、リドリー・スコット監督に本作を見せて、語った言葉である。 ここで多くの方々の誤解を、解いておこう。本作は首チョンパや内臓ドロドロなど、人体損壊のゴア描写が炸裂するような、いわゆる“スプラッタ映画”では、まったくない。直接的に皮膚に刃物を刺して人を殺すシーンなどは、1カットもないのである。血飛沫が上がるのは、犠牲者が車椅子に乗ったまま、チェンソーで切り刻まれてしまうシーンぐらい。実はTVでも放送出来るように、直接的な残酷描写は、避けて作られている。 それでいながら、いやそれだからこそ、“レザーフェイス”が初めて登場するシーンに代表されるように、予期せぬ突発的な暴力が、我々に大きなダメージを与える。また、ギリギリまで描いて、後は観客の想像に委ねるという手法が、脳内の補完によって、実際に描かれたもの以上に、強烈な印象を残すのである。それが延いては、「とにかく怖かった~」という記憶になっていく。“レザーフェイス”の妙な人間臭さも、実に効果的だ。次から次へと、来訪者=犠牲者が訪れることに泡を喰ったり、ヘマをやらかして、家族に罵倒されたりする描写などがある。『13日の金曜日』のジェイソンや、『エルム街の悪夢』のフレディのような超然とした存在よりも、人間臭い殺人鬼が行う大量殺戮の方が、よりリアルで怖いものかも知れない。 16mmフィルムによる撮影でもたらされた、粒子が粗くザラザラした画面や、BGMは一切使用せず、効果音のみという音響演出も、まるで殺人現場のドキュメンタリーを見ているかのような錯覚を、観客にもたらす。もっとも16mmを使用したのは、単に予算上の問題だったというが、結果的には怪我の功名である。 さて、本作が撮影されたのは、73年の夏。監督のトビー・フーパー(1943~2017)は、まだ30代に突入したばかりだった。 テキサス州オースティンで生まれ育ち、幼い頃からの映画好きだった彼は、テキサス大学在学中には、短編映画や記録映画を手掛けている。その後処女作『Eggshells』(69)が、映画コンテストなどで高く評価されるも、興行的には不発に終わった。 そこでフーパーは、考えた。低予算でも製作し易い、“ホラー映画”で勝負を掛けようと。参考にしたのは、墓を暴いて女性の死体を掘り返しては、それを材料にランプシェードやブレスレットなど作っていた、殺人者エド・ゲインの実話や、監督自身が子どもの頃に親戚から聞いた、怖い噂話など。脚本家のジャック・ヘンケルとの共作で、シナリオは完成した。 経験の浅い映画学生をスタッフに雇い、キャストには、地元の無名俳優を起用。そしていざ、クランク・インとあいなった。 ロケ中心で撮影された本作の撮影現場は、執拗に俳優を追い込むものとなった。リアリティーを追求し、本物の刃物を使ったために、ケガ人が出たり、予算不足から、俳優の顔に直に接着剤を塗って、特殊メイクが行われたり。血糊は口に含んだものを、俳優にぶっ掛けたという。 本作のヒロインで、いわゆる“ラスト・ガール”、最後まで生き延びるサリーを演じたのは、マリリン・バーンズ。役柄とはいえ、固い箒で殴られたり、雑巾を口に押し込められたり、とにかく悲惨な目に遭った。 ガンナー・ハンセン演じる“レザーフェイス”に、チェンソーを振り回されながら追いかけられるシーンでは、監督から「後ろから切られるかもしれないぞ」と、声を掛けられたため、「本当に殺されるかも知れない」と、恐怖に駆られて、本気で走って逃げたという。彼女の臨場感溢れる“絶叫”は、作り物ではなかったのだ。 ロケ地である夏場のテキサスは、外気が40度に上り、照明を当てれば50度以上の暑さとなる。物語上は1日の話である本作だが、撮影は1カ月近く続いた。その間、俳優たちはずっと同じ衣装を、着続けねばならなかった。途中からは、汗臭さを通り越した異臭を放つようになった。 クライマックスで描かれる、殺人一家の食卓シーンは、猛暑の中で閉め切って撮影されたため、卓上の肉料理は、すべて腐っていたという。そんな中での撮影は、カットが掛かる度に、誰かが吐きに行くという惨状を呈した。 こんなことが、本物の動物の死体を大量に解体して作られた、インテリアが散乱する中で行われたわけである。素人主体の現場故に、撮影予定や台本が場当たり的に変更されていく混乱と相まって、撮影途中でスタッフが次々と逃げ出した。 因みにインテリアのみならず、殺人一家の一軒家を作り込んだ、プロダクションデザイナーのロバート・バーンズは、“レザーフェイス”の人面マスクも作成。マスクは3タイプ作られたが、“レザーフェイス”は、局面によってマスクを替えるという設定で、クライマックスの食卓シーンでは、チークを入れるなど化粧を施した分、逆におぞましさが募るマスクで登場する。 さて狂気の撮影が終わって、先に記したような編集と音入れ作業に、フーパーは1年以上を掛けて、『悪魔のいけにえ』は完成。しかし大手配給から怪奇物の名門まで、様々な映画会社に持ち込んで観てもらっても、芳しい評価は得られず、公開のメドはなかなか立たなかった。 本作をようやく引き受けてくれたのは、ニューヨークの独立系配給会社。フーパーはじめ関係者は、ほっと胸を撫で下ろした。 そしてはじめに記した通り、フーパーの地元、テキサス州オースティンで公開されると、ストレートなタイトルと「実話の映画化」という、大ウソの誇大広告が功を奏して、劇場には長蛇の列が。多くの観客が、軽い気持ちで週末のスクリーンに臨んだが、観終わると良くも悪くも打ちのめされ、賛否両論が沸き起こった。 そして上映は、全米各地へと拡大。やがてメジャー製作の大作映画と伍して、ヒットチャートに名を連ねるようになった。“ホラー”への挑戦という、新人監督フーパーの賭けは、大勝利に終わった。…と言いたいところだが、そうは問屋が卸さなかった。 本作の配給を託した独立系配給会社は、実はマフィアが経営する、フロント企業。フーパーたちが要求する、利益の配分に全く応じようとしないという、ある意味映画の内容以上に、怖い顛末が待っていたのである。■ 『悪魔のいけにえ』© MCMLXXIV BY VORTEX, INC.

-

NEWS/ニュース2026.01.22

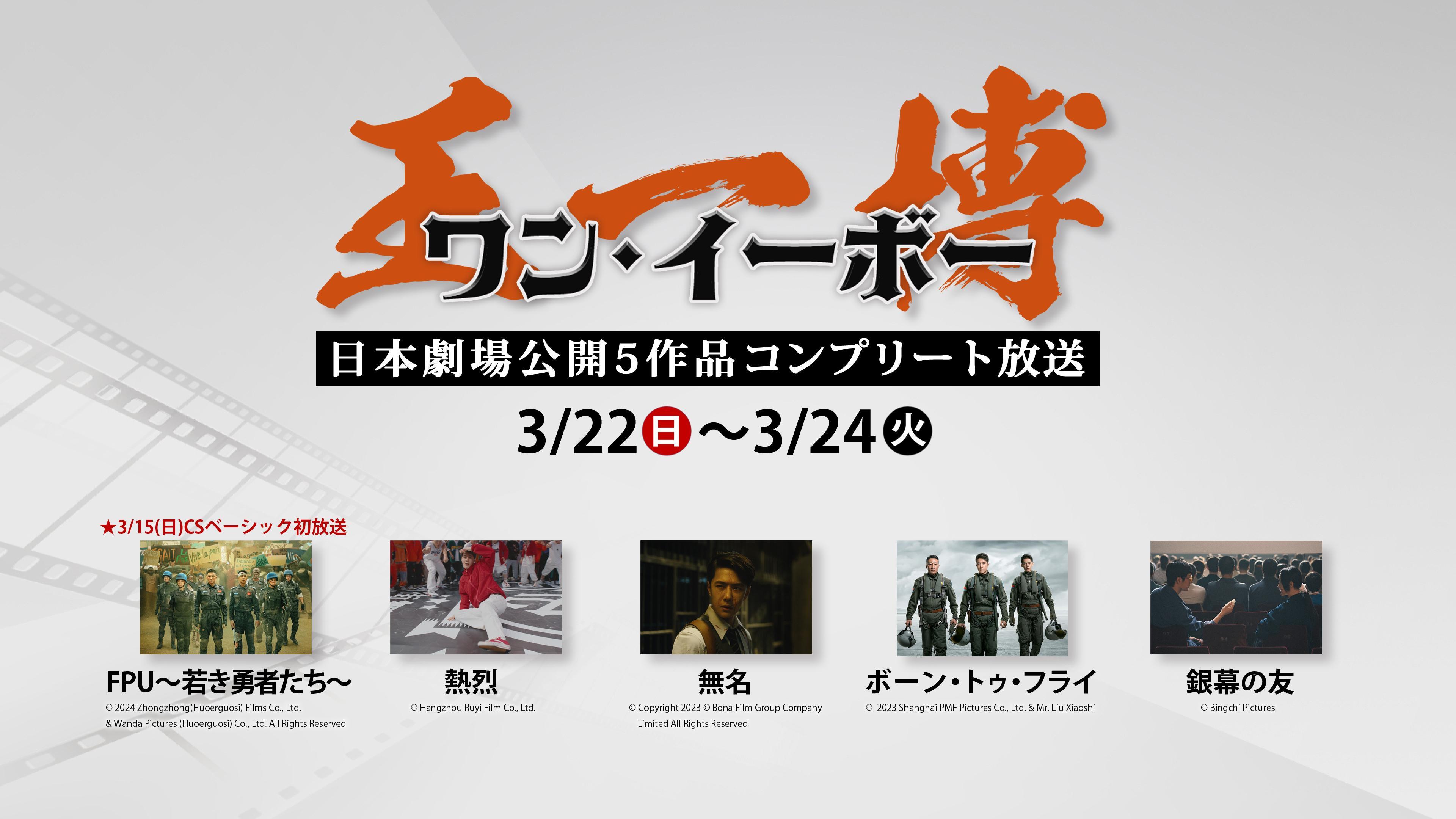

ワン・イーボー(王一博)日本劇場公開5作品コンプリート放送

ワン・イーボー(王一博)日本劇場公開5作品コンプリート放送 ◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇ 俳優・ダンサー・レーサーという三つの顔を自在に行き来し、ストイックさとカリスマ性を兼ね備えた中国エンタメ界のトップスター、ワン・イーボー(王一博)が出演する日本劇場公開映画5作品をザ・シネマでコンプリート放送! 話題作『FPU ~若き勇者たち~』を3月15日(日)にCSベーシック初放送!さらに3月22日(日)から24日(火)にかけて、トニー・レオンと共演したスパイサスペンス『無名』、短編映画『銀幕の友』、青春ダンスドラマ『熱烈』、スカイアクション『ボーン・トゥ・フライ』、の計5作品をお届け。日本劇場公開されたワン・イーボー出演作を、ザ・シネマでコンプリート放送! さらにこの放送を記念して、ワン・イーボー映画関連グッズが抽選で13名様に当たるプレゼントキャンペーンも開催! ◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇ 《放送作品情報》 『FPU ~若き勇者たち~』 ★CSベーシック初放送 放送日:【字】 3月15日(日)深夜1:50、23日(月)夜9:00 ほか[PG12]危険地域に派遣された部隊の運命は?『インファナル・アフェア』の監督が描く迫力アクション<監督>リー・タッチウ<出演>ホアン・ジンユー、ワン・イーボー、チョン・チューシー、オウ・ハオほか<解説>『インファナル・アフェア』3部作のアンドリュー・ラウが製作総指揮を務め、中国からアフリカの紛争地に派遣された警察部隊の死闘を描く。大量の爆弾を投じる大爆破や狙撃手同士の銃撃戦など迫力のアクション満載。 © 2024 Zhongzhong (Huoerguosi) Films Co., Ltd. & Wanda Pictures (Huoerguosi) Co., Ltd. All Rights Reserved 『無名』 放送日:3月22日(日)【吹】午前11:30 【字】夜9:00 戦時下の上海で熾烈な諜報戦が巻き起こる!トニー・レオン&ワン・イーボー競演のスパイサスペンス<監督・脚本>チェン・アー<出演>トニー・レオン、ワン・イーボー、ジョウ・シュン、ホアン・レイ、森博之ほか<解説>アイドルグループ「UNIQ」の人気者ワン・イーボーが、トニー・レオンとの競演で映画初主演。日中戦争下の上海を舞台にしたスパイたちの息詰まる攻防を、香港ノワールを彷彿とさせる闇と色気の映像美で描き出す。 Copyright 2023 © Bona Film Group Company Limited All Rights Reserved 『銀幕の友』 放送日:【字】 3月23日(月)夜8:25 ほか映画への愛を込めて──ある田舎町での静かな日常をノスタルジックに綴ったワン・イーボー主演の短編映画<監督・脚本>チャン・ダーレイ<出演>ワン・イーボー、ジョウ・シュンほか<解説>長編デビュー作『八月』で金馬奨の最優秀作品賞を受賞した、モンゴル出身の新鋭監督チャン・ダーレイによる短編映画。映画愛とノスタルジーに満ちた世界の中で、『無名』のワン・イーボーが静の演技を魅せる。 © Bingchi Pictures 『熱烈』 放送日:【字】 3月23日(月)夕方6:05 ほかダンス競技ブレイキンで頂点を目指せ!ダンスの醍醐味と若者の情熱がほとばしる中国発の青春ドラマ<監督・脚本>ダー・ポン<出演>ワン・イーボー、ホアン・ボー、リウ・ミンタオ、シャオ・シェンヤンほか<解説>パリ五輪で新種目となり話題を集めたダンス競技ブレイキンをテーマに描く青春映画。アイドルグループ「UNIQ」に所属し『無名』で映画初主演を果たしたワン・イーボーが、本格的なブレイキンで魅了する。 © Hangzhou Ruyi Film Co., Ltd. 『ボーン・トゥ・フライ』 放送日:【字】3月24日(火)夕方6:45 ほか★スカパー!無料放送(3月1日(日)深夜2:00)でもご覧いただけます!これぞ中国版『トップガン』!新世代ステルス戦闘機テストパイロットの成長を描くスカイアクション<監督・脚本>リウ・シャオシー<出演>ワン・イーボー、ユー・シー、チョウ・ドンユイ、フー・ジュンほか<解説>アイドルグループ「UNIQ」に所属し『無名』で映画初主演を飾ったワン・イーボーが、成長途上の戦闘機テストパイロットを熱演。戦闘機の撮影経験が豊富なリウ・シャオシー監督によるリアルな飛行シーンは必見 © 2023 Shanghai PMF Pictures Co., Ltd. & Mr. Liu Xiaoshi ワン・イーボー日本劇場公開5作品コンプリート放送記念プレゼントキャンペーン 放送を記念して、ワン・イーボー出演映画の関連グッズを抽選で13名様にプレゼント! ■賞品映画『FPU 若き勇者たち』ブロマイド&パンフレット・・・5名様映画『無名』トートバッグ・・・1名様映画『熱烈』B1ポスター・・・2名様映画『熱烈』プレスシート・・・3名様映画『銀幕の友』B1ポスター・・・2名様 ■応募期間:2026年1月22日(木)12:00〜3月31日(火) 23:59 応募はこちら

-

COLUMN/コラム2024.09.30

「すべて本当にあったこと」を描いた、ロマン・ポランスキー畢生の傑作は今…。『戦場のピアニスト』

実話ベースの本作『戦場のピアニスト』(2002)の原作本に、ロマン・ポランスキーが出会ったのは、1999年のこと。パリで監督作『ナインスゲート』がプレミア上映された際に、友人から渡されたのである。 一読したポランスキーは、長年待ち望んだものに出会った気持ちになった…。 ***** 1939年9月、ポーランドの著名な若手ピアニスト、ウワディスワフ・シュピルマンはいつものように、首都ワルシャワのラジオ局でショパンを演奏していた。しかしその日、ヒトラー率いるナチス・ドイツが、ポーランドに侵攻。シュピルマンの人生は、大きく変転する。 老父母や弟妹など、家族と暮らしていたシュピルマン。ユダヤ系だったため、街を占領したドイツ軍の弾圧対象となる。 ナチスがポーランド各地に作ったユダヤ人ゲットーへの移住が命じられ、住み慣れた我が家から強制退去。移った先では、ドイツ兵による“人間狩り”や“虐殺”が横行する。 42年8月、ゲットーのユダヤ人たちの多くが、強制収容所に送られることになった。しかし列車へ乗り込まされる直前、シュピルマンは、ユダヤ系ながらナチスの手先となった友人から、家族と引き剥がされ、この場を去るように促される。 家族で唯一人、収容所行きを免れたシュピルマンは、ゲットーに戻り、肉体労働に従事。このままではいつか命を落とすと考え、脱出を決行する。 ナチスに抵抗する、旧知の人々らの協力を得て、隠れ家を移りながら、命を繋ぐ。 44年、ワルシャワ蜂起が始まり、戦場となった街が、灰燼と帰していく。そんな中で必死に生き延びようとする、シュピルマンの逃走が続く…。 ***** 33年パリで生まれたポランスキーは、3歳の時に、家族でポーランドに移り住んだ。青年時代にウッチ映画大学で監督を志し、やがて長編第1作『水の中のナイフ』(62)で、国際的な評価を得る。 その後は海外へ。イギリスで、『反撥』(65)『袋小路』(66)『吸血鬼』(67)を成功させると、ハリウッドに渡って『ローズマリーの赤ちゃん』(68)を監督。更に声価を高めた。 しかし69年、妊娠中だったポランスキーの若妻シャロン・テートが、カルト集団に惨殺されるという悲劇に見舞われる。強いショックを受けた彼は、一時ヨーロッパへと移るが、『チャイナタウン』(74)の監督依頼を受けて、アメリカに戻る。 ところが77年、ポランスキーは13歳の少女を強姦するという事件を起こし、アメリカ国外へと逃亡。以降は主にフランスをベースに、監督作品を発表し続けている。 紆余曲折ある彼の監督人生の中で、ずっと胸に抱いていたこと。それは、いつかポーランドの「痛ましい時代の出来事を映画化したい」という思いだった。 ユダヤ系であるポランスキーは、ナチスの占領下で過ごした少年時代に、ゲットーでの過酷な暮らしを経験。その後両親と共に、強制収容所へ送られそうになる。寸前に、父の手で逃がされた彼は、終戦を迎えるまで、幾つもの預け先を転々とすることになった。 戦後になって、父とは再会。しかし母は、収容所で虐殺されていた…。 自分が経験した、そんな時代に起こった事々を作品にしたい。しかしながら、自伝的な内容にはしたくない…。 ポランスキーは、スティーヴン・スピルバーグから、『シンドラーのリスト』の監督オファーを受けながら、断っている。その舞台となるクスクフのゲットーが、実際に自分が暮らした地であり、描かれることが、自身の体験にあまりにも近かったためだ。「ふさわしい素材」を得て、「映画監督として、しっかりとした」ヴィジョンを持って臨まねばならない。そう心に秘めて待ち続けたポランスキーが、60代後半になって遂に出会ったのが、ウワディスワフ・シュピルマンの回想録である、「戦場のピアニスト」だったのだ! ポランスキー曰く、シュピルマンの体験と自分の間に、「ほどよい距離があった」。自分の住んでいた街とは舞台が違い、自分が知っている人間は、誰1人登場しない。それでいながら、「自分の知る事柄が書かれていた」。自らの体験を活かしつつも、客観的な視点で物語を紡ぐのに、これほど相応しいと思える原作はなかったのである。 シュピルマンの著書は、「ぞっとさせられる反面、その文章には前向きなところもあり、希望が満ちていた」。また、「加害者=ナチス/被害者=ユダヤ人」という単純な図式に陥ることなく、シュピルマンの命を救うのが、同胞から恐れられていた裏切り者のユダヤ人だったり、ナチスの将校だったりする。ナチスにも善人が存在し、ユダヤ人にも憎むべき者がいたという、原作の公平な視点にも、いたく感心したのだった。 ポランスキーは、戦後はポーランド音楽界の重鎮として後半生を送っていたシュピルマン本人と面会。映画化を正式に決めた。残念ながらその翌2000年、製作の準備中に、シュピルマンは88年の生涯を閉じたのだが…。 ポランスキーが、ポーランドで映画を撮るのは、『水の中のナイフ』以来、40年振り。資金はヨーロッパから出ており、アメリカの俳優は使わないという条件だった。 それでいながらセリフは英語とするため、ロンドンでオーディションを行うことになった。1,400人もの応募があったが、ポランスキーはその中からは、“シュピルマン”を見つけることはできなかった。 結局ポランスキーが白羽の矢を立てたのは、アメリカ人俳優。1973年生まれで、まだ20代後半。ニューヨーク・ブルックリン育ちのエイドリアン・ブロディだった。 シュピルマンに、風貌が似ていたわけではない。しかしポランスキーはブロディの出演作を数本観て、「彼こそ“戦場のピアニスト”」と思ったのだという。ポランスキーが「思い描いていた通りの人物になりきることのできる」俳優として、ブロディは選ばれたのである。 アメリカ人のブロディを起用するため、スポンサーを説得するのには、1カ月を要した。その上で、製作費の減額を余儀なくされた。 そこまでポランスキーが執心したブロディは、本作以前にスパイク・リーやケン・ローチなどの監督作品で主要な役を演じながらも、まだまだ新進俳優の身。ポランスキーの心意気に応え、戦時に大切なものをことごとく失ったシュピルマンになり切るため、住んでいたアパートや車、携帯電話など、すべてを手放して、単身ヨーロッパへと渡った。 ブロディの父は、ポーランド系ユダヤ人で、ホロコーストで家族を失った身。母は少女時代、ハンガリー動乱によって、アメリカに逃れてきた難民だった。ブロディ家では子どもの頃から、戦争のことやナチスの残虐さが、いつも話題になっていた。 クランク・インまでの準備期間は、6週間。部屋に籠りきりで行ったのは、まずはピアノの練習。少年時代にピアノを習った経験が役立ったものの、毎日4時間ものレッスンを受けた。 同時に進められたのが、ダイエット。摂取するものが細かく指示されて、体重を10数㌔落とした。撮影中に遊びに来たブロディのガールフレンドが、彼を抱き上げてベッドに運べるほど、瘦身になったという。 他には、ヴォイストレーニングや方言の練習、演技のリハーサルが繰り返される毎日を送った。 本作でもう一方の“主役”と言えるのが、1939年から45年に掛けての、ワルシャワの市街。しかしゲットーの在った地をはじめ、ほとんどの場所は戦後に再建されており、撮影に使えるような場所は、ほとんど残っていなかった。 そのためポランスキーは、広範なリサーチと自分自身の記憶を頼りに、美術のアラン・スタルスキと共に、ワルシャワとベルリン周辺で、数ヶ月のロケハンを敢行。本作の100を超える場面に必要な撮影地を、探し回った。 最終的には、ベルリンの撮影所の敷地内に、ワルシャワの街並みを建造。また、同じくベルリンに在った、旧ソ連兵舎を全面的に取り壊して、広大な廃墟を作り上げた。これは、全市の80%が壊滅したと言われるワルシャワ蜂起の、すさまじい戦禍を再現したものだった。 本作の撮影は、この廃墟が雪に覆われたシーンからスタートした。ブロディ演じるシュピルマンが、壁を上って、その向こう側に行くと、どこまでも荒涼たる光景が広がっている。「これが自分の住む街だったら」と思うと、ブロディは自然に涙がこぼれたという。 ワルシャワでは、屋内・屋外ロケを敢行。様々なシーンの撮影を行った。 ロケ地探しで至極役立った、ポランスキーの記憶力。ナチの軍服や兵士たちの歩き方、ゴミ箱の大きさに至るまで、当時の再現に、大いに寄与した。記憶でカバーできない部分は、終戦直後の46年に書かれた、シュピルマンの原作に頼った。 戦時のワルシャワで起こった様々な事件を再現するためには、多くのリサーチが行われた。クランク・イン前には、歴史家やゲットーの生存者の話を聞き、スタッフには、ワルシャワ・ゲットーについてのドキュメンタリーを何本も観てもらった。 ポランスキーは本作に、当時彼自身が体験したことも、織り込んだ。その一つが、シュピルマンが、収容所に送られていく家族からひとり引き離されるシーン。 原作ではシュピルマンは、その場から走って逃げたと記している。しかしポランスキーは、歩いて去るように、変更した。 これはポランスキーがゲットーを脱出した際に、ドイツ兵に見つかった経験が元になっている。そのドイツ兵はみじろぎひとつせずに、「走らない方がいい」とだけ、ポランスキーに言った。走るとかえって、注意を引いてしまうからである。 そんなことも含めて、本作で描かれているのは、「すべて本当にあったこと」だった。 撮影は、2001年2月9日から半年間に及んだ。その期間中、ポランスキーは当時の辛かった思い出の“フラッシュバック”に、度々襲われることになる。しかし撮影前のリサーチ段階での苦痛のほうが大きかったため、憔悴するには至らなかった。 本作のクライマックス。シュピルマンが隠れ家とした場所でナチスの将校に見つかり、ピアニストであることを証明するためピアノを演奏する、4分以上に及ぶシーンがある。 こちらはドイツのポツダムに在る、住宅街の古い屋敷でのロケーション撮影。画面から伝わってくる通りの寒さの中で、カメラが回された。 スタッフが皆、分厚いコートを来ている中で、ブロディは着たきりのスーツだけ。しかし監督は画作りのため、すべての窓を開け放しにした。ブロディは死ぬほどの寒さの中で、演技をしなければならなかった。 このシーンに登場する、トーマス・クレッチマンが演じるドイツ国防軍将校の名は、ヴィルム・ホーゼンフェルト大尉。シュピルマンを連行することなく、隠れ家の彼に食事や外套を提供して、サバイバルを手助けする。 本作で詳しく描かれることはなかったが、実在したこの大尉は、ナチスの方針に疑問を抱き、迫害に遭ったユダヤ人らを、実は60人以上も救っている。シュピルマンを助けたのは、偶然や気まぐれではなかったのである。 不運にも彼はワルシャワから撤退中に、ソ連軍の捕虜となった。そしてシベリアなどの捕虜収容所に、長く拘置されることになる。 シュピルマンは戦後、自分を助けてくれたドイツ人将校を救おうと、手を尽して行方を捜索。収容所に居ることがわかると、当時はソ連の衛星国家だった、ポーランドの政界に解放を働きかけた。しかしホーゼンフェルトが自由の身になることはなく、52年に心臓病のため57歳で獄死してしまう…。 さて6ヶ月間、本作に打ち込んだエイドリアン・ブロディは、シュピルマンの“孤立感”を体感しようと試み、飢えをも経験する中で、感じ方や考え方に変化が生じた。そのため撮影が終わってから、何と1年近くも、鬱状態から抜け出せなかった。 一方でブロディは、本作に出たことによって、俳優としての自分がやりたいことが何なのか、はっきりと自覚することができたという。 ちなみにブロディがレッスンを経て、楽譜を見ずにピアノを弾けたようになったことを、ピアノ教師が絶賛。この後も続けるように勧められたが、本作が撮了するとモチベーションを保てず、やめてしまったという。 監督のポランスキー、主演のブロディが報われたのは、まずは2002年5月の「カンヌ国際映画祭」。そのコンペ上映で15分間のスタンディング・オヴェーションを得て、最高賞のパルムドールに輝いた。そして翌03年3月には「アカデミー賞」で、ポランスキーに“監督賞”、ブロディに“主演男優賞”が贈られた。 それまでは、“鬼才”という呼称こそがしっくりくる感があったポランスキー。件の事情で国外逃亡中の身だったため、オスカー授与の場に立つことはなかったが、本作『戦場のピアニスト』によって、紛うことなき“巨匠”の地位を得たのである。 しかしそれから歳月を経て、90を超えたポランスキー、そして本作への評価も、今や安泰とは言えない。 2017年に大物プロデューサーのハーヴェイ・ワインスタインによる数多くの性加害が告発されて以降、大きな高まりを見せた#MeToo運動。その文脈の中では、少女を強姦してアメリカ国外へ逃亡したポランスキーの、“巨匠”としての地位も、揺るがざるを得ない。 ポランスキーに性的虐待を加えられたと告発する者は、他にもいる。アカデミー賞受賞後、彼のアメリカ入国を認めさせようという機運が一時高まったが、もはや取り沙汰されることはない。 そして現在、イスラエルが、ガザ地区で戦争を続けている。 ナチスに母を、カルト集団に妻子を奪われた“被害者"である一方、レイプで女性の人生を狂わせた“加害者”であるポランスキー。 ナチスのジェノサイドの犠牲者であるユダヤ民族が作った国家イスラエルは、国際的な批判の高まりを無視して、パレスチナの民への攻撃を行っている。『戦場のピアニスト』は、製作から20年以上経った今観ても、衝撃的且つ感動的な作品である。ポランスキーが意図した通り、「ナチス=悪/ユダヤ=善」という単純な図式を回避したからこその素晴らしさがある。 しかしながら、2024年の今日。そんな作品だからこそ、複雑な気持ちを抱きながら観ざるを得なくなってしまったのも、紛れもない事実である。■ 『戦場のピアニスト』© 2002 / STUDIOCANAL - Heritage Films - Studio Babelsberg - Runteam Ltd

-

COLUMN/コラム2025.04.18

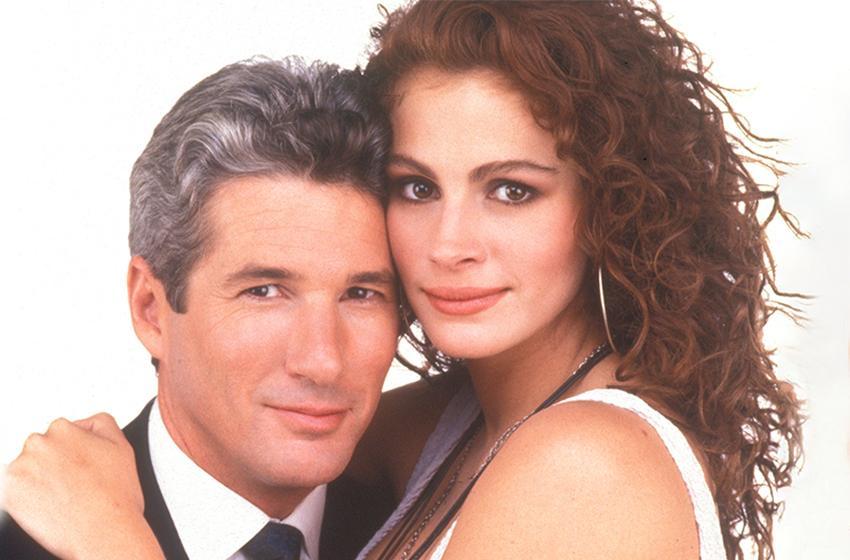

陰鬱な物語が、ジュリア・ロバーツの出世作、リチャード・ギアの代表作『プリティ・ウーマン』に変身した経緯

1980年代の終わり頃、J・F・ロートンという名の、当時まだ20代だった脚本家が書いた、その作品のタイトルは、『3000』。 リッチなビジネスマンが、コカイン中毒の娼婦を、ロサンゼルスはハリウッド・ブルバードの街角で拾うのが、物語の発端となる。ビジネスマンは娼婦と、1週間の契約を結ぶ。その間は高級品を買い与えるなど贅沢三昧をさせるが、最後には同じ街角で、彼女のことを棄ててしまう…。 タイトルは、1週間の契約金として、ビジネスマンが娼婦に払う、“3,000㌦”に由来。何とも暗いお話で、リライトが重ねられたこの脚本の、何稿目であるかは定かでないが、娼婦が薬物の過剰摂取で死んでしまうという、救いのないラストを迎えるバージョンもあったという。 この脚本を、ある映画会社が買い取り、製作を進めることとなった。ところがその会社が潰れてしまったため、冷徹なビジネスマンと哀れなジャンキー娼婦の陰鬱な物語は、雲散霧消…と思いきや、何とディズニー・スタジオの手に渡り、その子会社であるタッチストーン・ピクチャーズで映画化されることとなる。 『3000』の主役である、娼婦のヴィヴィアンと、ビジネスマンのエドワード。誰が演じるか?共に数多くのスターの名前が、取り沙汰された。 ミシェル・ファイファー、サンドラ・ブロック、メグ・ライアン、マドンナ、クリスティン・デイヴィス、サラ・ジェシカ・パーカー、ドリュー・バリモア、カレン・アレン、ダイアン・レイン、モリー・リングウォルド、ウィノナ・ライダー、ジェニファー・コネリー…。単に名前が挙がっただけの者から、実際にオーディションを受けた者、オファーされながらもセックス・ワーカー役を演じることに難色を示した者まで、当時のハリウッド若手女優ほぼすべてが、ヴィヴィアンの候補だったとも言える。 そんな中で、ディズニーに企画が渡る前から有力候補としてピックアップされ、本人も強い意欲を示していたのが、ジュリア・ロバーツ。とはいえ67年生まれのジュリアは、87年に映画デビューしたばかり。サリー・フィールドやドリー・パートン、シャーリー・マクレーンといったベテラン勢と共演して、ゴールデングローブの助演女優賞を獲得し、初めてオスカーの候補にもなった、『マグノリアの花たち』(89)も、まだ世に出る前。即ち、「駆け出し」だった。 当然製作陣からは、もっと著名なスター女優を求める声が出た。そのためジュリアのヴィヴィアン役にGOサインが出るまでには、短くない時を要したという。 ヴィヴィアンより年上であるエドワード役には、多くの中堅俳優が擬せられた。クリストファー・リーヴやダニエル・デイ=ルイス、ケヴィン・クライン、バート・レイノルズ、シルヴェスター・スタローン、アルバート・ブルックス、ジョン・トラヴォルタ、ショーン・コネリー、トム・セレック、スティング…。アル・パチーノは、ジュリア・ロバーツとセリフの読み合わせまで行い、サム・ニール、トム・コンティ、チャールズ・グローディンといった辺りも、ジュリアとスクリーンテストを行っているが、決定に至らなかった。 そんな中で監督を引き受けたのは、ゲイリー・マーシャル。ヴィヴィアン役にジュリア・ロバーツが正式に決まった辺りで、彼はこう考えたという。~100%「ビューティフル」な人たちを起用したい~。 そこで白羽の矢が立ったのが、リチャード・ギアだった。『ミスター・グッドバーを探して』(77)『天国の日々』(78)といった作品で注目を集め、『アメリカン・ジゴロ』(80)そして『愛と青春の旅立ち』(82)で決定的な人気を得たギアだったが、80年代後半、アラフォーを迎えた頃には、ダライ・ラマ14世によるチベット仏教の教えに傾倒。そんなこともあって、出演作が少なくなっていた。 ギアの元に届けられた脚本は、企画のスタート時よりは、暗さを軽減。ジェントルマンが、貧しく教養のない女性を拾って、淑女に育て上げるという、「マイ・フェア・レディ」「ピグマリオン」風味が、強くなっていたと言われる。しかしながらギアにとってこの時点でのエドワードのキャラは、コミュ障の上、セクシャルな快楽だけ求めるような、冷酷で自分本位な男と映った。そんな役だったら、やりたくはない。 監督のゲイリー・マーシャルとは、初対面から意気投合。ダライ・ラマやドストエフスキーの話で盛り上がったというギアは、自分が脚本に感じた不満を、マーシャルにぶつけたという。またギアは、相手役が「ほぼ新人」のジュリアだったことにも、不安を抱いていた。 そこでマーシャルは、ジュリアの初主演作『ミスティック・ピザ』(88)のビデオをギアに見せて、彼女の演技が「素晴らしい」ことを、認識させた。その上でジュリアを引き連れ、ニューヨークに住む、ギアの元へと向かった。 まだまだ出演を断る意向の方が勝っていたというギアだったが、ジュリアとの初対面の際に、彼の心変わりを誘うアクションがあった。後年ギアの語ったところによると、テーブルの向かいに座ったジュリアが、手に取ったポストイットを裏返して、彼に渡してきたのだという。そこには「『お願い、イエスと言って』と書いてあった」。18歳年下のジュリアのこの哀願を、とても可愛らしく思ったギアは、出演をOKし、数週間後に正式な契約書を交わすこととなったのである。 ギアとジュリア、マーシャルの3人はミーティングを行い、様々なアイディアを出し合った。そして打合せの後の脚本の手直しでは、ギアの意見が全面的に取り入れられることになった。 ヴィヴィアンからは、ジャンキーの設定をカット。もっと知的で、やむにやまれず娼婦の仕事をしている女性となった。因みに、ヴィヴィアンが「生まれ落ちた時と場所が悪かった」というのは、ジュリアの考えを監督が採用したものである。またジョージア州出身のジュリアに訛りが残っていたことから、ヴィヴィアンを同じ地の出身としたのも、監督の気遣いだった。 エドワードは、クールさを保ち続けるキャラだったのを変更。偶然拾ったヴィヴィアンを本物のレディに仕立てようとする中で、やがて彼女に夢中になっていく。お互いがそれぞれが属する世界から飛び出し、その世界を広げていくのである。 ヴィヴィアンに感化されたエドワードは、企業を乗っ取っては解体する、情け容赦のない実業家から変身。思いやりのある経営者へと、成長を遂げる。 作品タイトルが『3000』から、劇中に流れるロイ・オービソンの楽曲に因んだ『プリティ・ウーマン』に正式に変わったのが、いつの時点かは判然としない。しかし内容的にも、登場人物と大まかな筋書きだけ残して、この改題に沿ったような、変更が行われたわけである。 因みに、3人のミーティングが行われた時点でのエンディングは、エドワードに棄てられたヴィヴィアンが、娼婦仲間の親友とバスでディズニーランドに向かうというもの。親友がはしゃぐ横で、ヴィヴィアンは虚ろな瞳で窓の外を見て、「The End」となる…。 これがどのような形の“ハッピーエンド”に変わったかは、未見の方には、観てのお楽しみとしておく。 2人の主役が固まった後、ジュリアは役作りとして、実際に身体を売っている女性たちに、リサーチを行うことにした。マーシャル監督の妻バーバラは看護師で、ロスの無料クリニックでボランティアを行っていた関係で、そこによく来るセックスワーカーの若い女性たちと知り合いだった。彼女たちをバーバラに紹介されたジュリアは、一緒にドライヴに出掛けるなど時間を取って親しくなり、なぜその仕事を選んだのかや、どんな暮らしを送ってるかなどを、詳しく聞き込んだ。 そして本作『プリティ・ウーマン』は、1989年7月24日にクランク・インを迎えた。エドワードとヴィヴィアンが過ごすメインの舞台は、実在の超高級ホテル「リージェント・ビバリー・ウィルシャー」の1泊4,000㌦のスイートルーム。しかし娼婦が主人公の話ということもあってか、ロケの許可は下りず、ホテルは外景しか使えなかった。そのため実際は、すでに営業を停止しているホテルの中に作ったセットで、メインの撮影が行われた。 エドワードがヴィヴィアンと遭遇するシーンで運転している車は、イギリスの「ロータス・エスプリ」。これもまた、「フェラーリ」や「ポルシェ」に協力を断られたが故の、苦肉の策であったという。 撮影中も随時、セリフの書き換えなどが行われたというが、声を荒げたり等はしないマーシャル監督の演出の下、ギアとジュリアの関係も良好だった。 本作中で有名な、エドワードがダイアモンドとルビーの詰まった宝石箱をヴィヴィアンに見せるシーン。彼女の手が宝石箱に触れた瞬間、彼がふたを閉めるシーンは、ギアによるアドリブだった。吃驚したジュリアは、甲高い声で思わず笑い出してしまう。この“笑い”が、後々彼女のトレードマークとなっていったのは、ご存じの方も多いだろう。 ギアとのラブシーンには、「おじけづいて緊張した」というジュリア。ナーバスになり過ぎて、蕁麻疹が出たのに加え、額に血管が浮き出てしまった。それを監督とギアが、マッサージして沈めてくれた。 撮影で疲れ切って帰宅すると、留守番電話には、ギアからの伝言が入っている。「きょうはお疲れさま。じゃあ、またあす」 ジュリアはギアが、エドワード役を一歩下がって演じ、演技面での静の部分を受け持ってくれたことに対して。「…彼のおかげでヴィヴィアンが面白いキャラクターに仕上がった…」と、深く感謝。ギアがそうしてくれなかったら、「彼女はいかれた女の子で終わったかもしれない…」と、後に述懐している。 本作には、ホテルの支配人役で、マーシャル組の常連俳優、ギアとの共演経験もあるヘクター・エリゾンドが、出演している。劇中でヴィヴィアンのレディへの成長をサポートする役回りの彼の存在は、ジュリア本人の助けともなった。演技のことから詩のことまで、2人で色々なことを話したという。 やがてクランクアップを迎え、打上げパーティ。ドラムを叩ける監督と、本作劇中でも披露した通りのピアノの名手ギアに、ギターの弾けるスタッフ2人、そしてコントラバスが弾けるジュリアでクインテットを組んで、様々な曲を演奏した。大いにパーティが盛り上がる様は、今でもYouTubeでご覧いただける。 さて1990年3月。『プリティ・ウーマン』が全米で公開されると、この年の№1ヒットとなった。12月公開の日本でも、配給収入30億を突破!今で言えば50億興行となるなど、全世界での興行成績は、4億5,000万㌦にも達した。 ジュリア・ロバーツは、一躍スターの仲間入り。リチャード・ギアも、TOPスターに返り咲くこととなった。 これほどのメガヒットを記録したこともあり、本作の続編を望む声は絶えなかったが、結局製作されることはなかった。監督と主演2人の組合せが実現しない限り、PART2を作ることはないというのが、3人の間での共通認識であった。マーシャル監督が2016年に亡くなったことにより、その機会は永久に失われたのである。 その代わりというわけでもないが、99年には、同じ座組。ゲイリー・マーシャル監督にリチャード・ギア、ジュリア・ロバーツ、更に脇をヘクター・エリゾンドが固めるラブコメ『プリティ・ブライド』が製作され、スマッシュヒットを飛ばしている。 ジュリアは2019年のインタビューで本作について、こんな風に語っている。「今、あの映画を作ることができるとは思えない」。娼婦を主人公とした、男性優位のシンデレラストーリー。それは現代の基準で考えると、批判が避けられない。至極もっともなコメントである。 しかしその上でジュリアは、付け加えている。「だからと言って、みんなが楽しむことができなくなるとは思いません」 1990年の本作『プリティ・ウーマン』に於ける、ジュリア・ロバーツの清新な輝きと、リチャード・ギアの円熟味は、決して失われることはない。それがまた、映画の醍醐味とも言えるだろう。■ 『プリティ・ウーマン』© 1990 Touchstone Pictures. All rights reserved.