RANKING

人気ページランキング

-

COLUMN/コラム2026.02.03

ジム・キャリーとキャメロン・ディアス。 2人の大スターを生んだ、 “カートゥーン・アニメ”調実写映画 『マスク(1994)』

本作『マスク(1994)』のオリジンは、いわゆる“アメコミ”。「ダークホース・コミック」によって、82年からリリースされたシリーズが、その原作である。 アンティークの店で、木製の古いマスクを購入した男スタンリー・イプキスが、その禍々しいパワーに取り憑かれる。それまで抑圧された人生を送ってきた彼は、過去に自分を見下した人間を次々と襲撃。血生臭い、復讐を果していく。この原作には、“人体損壊=スプラッタ描写”が、横溢。クライマックスでの警察との対決では、斧からマシンガンまで駆使する“マスク”によって、多くの警官たちが血祭りに上げられる…。 物語の下敷きには「ジキルとハイド」もある、そんな「マスク」の映画化権を取得したのは、ニュー・ライン・シネマ。人の夢の中に登場する殺人鬼フレディ・クルーガーを主人公にした、ホラー映画シリーズ『エルム街の悪夢』(84~)で当たりを取った映画会社である。 そんな成り立ちもあって、『マスク』は当初、『エルム街…』に続く、新たな“スプラッタ・ホラー”のシリーズに仕立てられる筈だった。そこで起用されたのが、『エルム街の悪夢3 惨劇の館』(87)の監督、チャック・ラッセル。 「子供のころからコミックの店に通っていた」ラッセルは、「マスク」のコミックにも既に触れていた。「いい映画が撮れる話」だと思っていると、ニュー・ラインが権利を買い取ったという情報が流れてきて、やがて監督の依頼が届いたという。 『エルム街の悪夢3 惨劇の館』に続いては、SFホラー『ブロブ/宇宙からの不明物体』(88) を手掛けていたラッセルは、はじめはニュー・ラインのオーダー通り、『マスク』を“ホラー”として成立させるために呻吟。しかしやがて、「100パーセント、コメディ」にするという構想に至った。 主演の候補には、ロビン・ウィリアムズやマーティン・ショート、リック・モラニス、ニコラス・ケイジやマシュー・ブロデリックなどの名が挙がったという。しかし、「コメディ」にすると決めたラッセルには、意中の人がいた。映画俳優としては、まだ“駆け出し”だった、ジム・キャリーである。 ***** 大都市エッジ・シティ。お人好しで非モテの銀行員スタンリー・イプキスは、ストレスの溜まる毎日。口座を開きに訪れた、ゴージャスな美女のティナに、心奪われるも、アプローチなどできる筈もない。 その夜、親友のチャーリーに誘われ、ナイトスポット「ココ・ボンゴ・クラブ」を訪れるも、締め出されてしまう。その場で再会したティナが、この「クラブ」の専属歌手であることを知るも、為す術もなく帰路に。 惨めな思いで夜道を行くと、川面に人の姿が。救助のため川に飛び込むも、人に見えたのは、木製のマスクだった。 這々の体で帰宅したスタンリーを迎えるのは、愛犬のマイロだけ。ふと拾ってきたマスクが気になって、顔に当ててみると、それは彼の顔に張りつき、竜巻を起こす。 気付くと、グリーンの顔に、ズートスーツを身に纏った姿へと、変身!人間離れした能力を手にしたスタンリーは、街へ出て、それまでに彼を酷い目に遭わせた者たちへの“仕返し”を行う。 朝になって、昨夜の狂乱は夢かと胸を撫で下ろしたスタンリーだったが、ケラウェイ警部補の訪問を受け、大暴れした緑色の顔の男を、警察が追っているのを知る。 しかし、その夜も“変身”。金庫破りを行った“マスク”は、「ココ・ボンゴ・クラブ」へ、大金を持って乗り込んだ。 ステージに立つティナと歌って踊り、客席は熱狂の渦に。そんな“マスク”に、ティナもメロメロになる。しかし彼女は、実は暗黒街の大悪党ドリアンの情婦だった。 警察とギャングの双方から追われる立場になった、スタンリー。昼には、気弱な銀行員の姿に戻ってしまう、彼の運命は!? ***** スタンリーが拾ったのは、北欧神話に登場するイタズラ好きの神“ロキ”の魂が宿った、古代の“マスク”という設定。“ロキ”と言えば、現在ではMCUの『マイティ・ソー』シリーズ(2011~ )や『アベンジャーズ』(2012)などで、トム・ヒドルストンが演じた敵役を思い起こす人が多いだろう。 そんな“マスク”を偶然手に入れて、一体化。日常の抑圧から解放された、もう1人の自分へと変身するスタンリー役に、ラッセル監督が白羽の矢を立てたのが、ジム・キャリーだった。 1962年生まれのキャリーは、ロサンゼルスの名門コメディクラブ出身のスタンダップ・コメディアン。80年代初頭は、有名人のモノマネを軸とした芸風だったが、その後オリジナルのキャラクターを生み出すことに、専念するようになる。 キャリーが人気者となったのは、90年から放送された、FOXテレビの「イン・リヴィング・カラー」。この番組で様々なキャラを演じて、「90年代のジェリー・ルイス」などと、賞賛されるようになる。映画には、80年代から出演。尊敬するクリント・イーストウッドの主演作『ダーティハリー5』(88)『ピンク・キャデラック』(89)などで脇を固めていた。本作『マスク』は、初主演作の『エース・ベンチュラ』(94)の撮影が終わる頃に、契約。『エース・ベンチュラ』は大ヒットを記録するのだが、まだその結果が出る前だったため、本作のキャリーの出演料は45万ドルと、かなり低く抑えられている。 ラッセルの本作での狙いは、テックス・エイヴリーが監督した、“カートゥーン・アニメ”のような、実写映画を作り上げることだった。エイヴリーは、1930年代後期から50年代半ばに掛けて、ワーナー、MGMを中心としたスタジオで活躍したアニメ作家。100本以上を監督し、バックス・バニーやダフィー・ダックなど、今日でも有名なキャラクターを生み出している。これらのキャラは、ゴムのように伸び縮みしたかと思うと、ガラスのように砕けて粉々になったり、まるで鋼鉄の如く、カチカチに固くなったりもする。本作ではこうした動きを、最新のCG技術を使って、表現することに挑戦した。 その中心となったのは、『スター・ウォーズ』や『ジュラシック・パーク』などで、ハリウッドのVFXをリードしてきた、ILM=インダストリアル・ライト&マジック。キャリーは撮影の準備で、ILMに出向いて、写真テストを行った。 これはキャリーの顔が、CGでどんな風に伸ばせるか、どうイジれるかをはかるためのテストだった。その結論は、「何もやる必要がない」。“ラバー・フェイス=ゴムのように伸縮自在な顔”と異名を取った、キャリーの面目躍如だった。 撮影に入って、“マスク”を演じる際の特殊メイクでは、キャリー自身の表情が反映されるように、顔の動きに合わせて動くラテックスが使われた。“マスク”の真っ白な歯は、入れ歯。サイズが大きく喋りにくいので、当初は歯を強調するショットのみ使って、他はCG処理を行う予定だった。しかしキャリーが、入れ歯をしたままで話す方法を編み出したため、CGの使用は減少。製作費のカットにも繋がったという。 因みにこの特殊メイクには、毎回4時間ほどが費やされた。キャリーにとってその時間は、「役に入り込む助け」になったという。 キャリーのしなやかな身のこなしと顔芸は、CGと大変相性が良く、まさにテックス・エイヴリー調の名シーンが、次々と生み出された。高い所から飛び降りた“マスク”が、ペチャンコになったかと思えば、「クラブ」のシーンでは、ティナの歌い踊るのを目の辺りにした“マスク”が、興奮のあまり、心臓が飛び出し、目ん玉も飛び出て、更にはアゴが外れて地面に落ちてしまう。 “マスク”とティナの公園のデートシーンでは、ハート型の煙の輪に、マスクの鼻から出た煙の矢が当たる。実はこれ、現場でキャリーが思いついたアイディア。監督に話したら、「たぶんできるだろう」というわけで、採用になったのだという。 そんなこんなで、ジム・キャリーなしでは、とても成立したとはと思えない、本作『マスクからは、もう1人。後の大スターが生まれたことを、忘れてはいけない。 ティナ役の、キャメロン・ディアスである。 当初この役は、「マリリン・モンローの再来」と言われたアンナ・ニコル・スミスが有力候補だったが、ラッセルはピンと来なかった。そんな時、キャメロンのモデルとしての宣材写真を目にして、オーディションへと呼んだのである。 ラッセルは、演技的にはズブの素人だったキャメロンのオーディションを何度も重ねた上、キャリーと即興演技をさせて、その相性の良さを確信。プロデューサーを説得して、本作が初演技となる、キャメロンの起用を実現した。撮影当時21歳だったキャメロンにとっては、まさに大抜擢だった。 ラッセルに、「今まで一緒に働いた中でいちばんテクニックを持った俳優」と言わしめたのは、ジャック・ラッセル・テリアという犬種のマックス。彼はスタンリーの愛犬マイロ役で、ご主人様のピンチを救うべく、縦横無尽の大活躍を見せる。 本作は、94年7月にアメリカで公開すると、大当たり。翌95年2月に公開した日本でもヒットを飛ばし、2,300万㌦の製作費に対し、世界中で3億5,000万ドルを売り上げる大成功を収めた。 45万ドルだったキャリーのギャラは、次作からは700万ドルに跳ね上がった。 当然続編を待望する声も上がったが、11年後の2005年に製作された『マスク2』には、ジム・キャリーもキャメロン・ディアスも出ておらず、評判も最悪。興行的にも大コケとなり、今では「なかったもの」扱いされている。 ジム・キャリーは近年のインタビューで、「再びマスクをかぶるには何が必要か」と問われ、「誰が正しいアイデアを持っている人がいればいいですね。お金の問題ではないですよ…」などと、返答。『マスク』続編への出演を、前向きに考えるようになっていることが、伝えられている。 キャメロン・ディアスも、「ジムが参加するなら。だって私は最初から、彼らに便乗してちゃっかり成功したんだもの」と、キャリーとの再共演を待望するような発言をしている。 60代になったジム・キャリーと、50代のキャメロン・ディアスによる、30数年ぶりの『マスク』の続編。観たいような、観たくないような…。■ 『マスク(1994)』(C) MCMXCIV NEW LINE PRODUCTIONS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

-

COLUMN/コラム2018.12.10

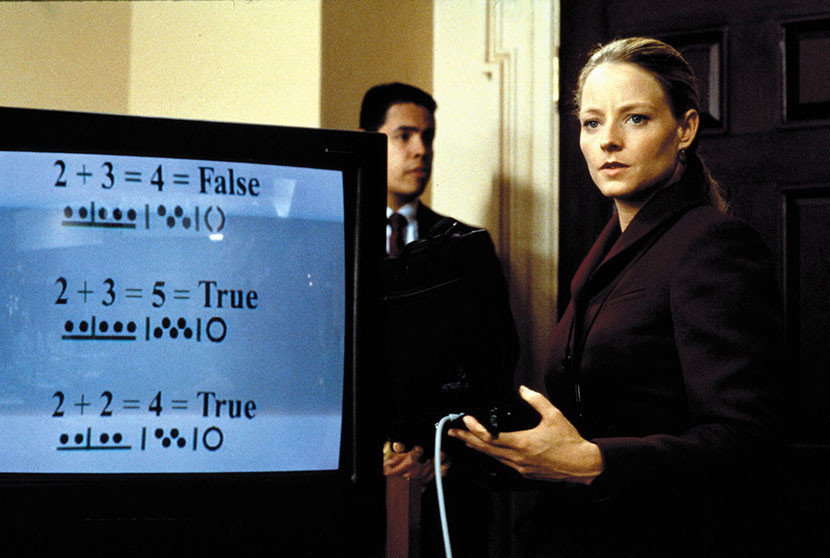

『コンタクト』と『コスモス(宇宙)』の間にあるもの(ネタバレあり)

■科学と信仰の融和をうながす高度なSF映画 1997年に公開された『コンタクト』は、我々が地球外知的生命体と接触したときに起こりうる事態に熟考を巡らせ、科学と信仰というテーマを尊重して扱ったハイブロウなSF映画だ(それはSFという言葉ですらも陳腐に感じさせる)。『2001年宇宙の旅』(1968)と同様、膨大な科学的根拠に基づく構築がなされ、このジャンルに知性を回復させている。その価値は公開から20年の間にスペースサイエンスが更新され、同テーマを受け継ぐ優れた後継作(『インターステラー』(2014)『メッセージ』(2016))があらわれようとも、まったく色褪せることはない。 ジョディ・フォスター演じるエリナー"エリー"・アロウェイは「我々は宇宙で一人ではない」という信念のもと、SETI(地球外知的生命体探査)計画を推進する電波天文学者。彼女は文明を持つエイリアンの存在に確信を抱いており、その実証を得るべく地球外からの信号をスキャンし、メッセージの受信を待機している。 そしてある日、ついに彼女は26万光年彼方のヴェガから発信される素数信号をキャッチし、信号は解読へと運び込まれていく。電波の中には惑星間航行を可能にするポッドの設計図が仕込まれており、それを建造してエイリアンとのコンタクトを図ることになるのだ。だがこうした行為が、世界における科学と信仰の議論を活性化させていくのである。 ■カール・セーガン博士の信念 物語の最後、エリーは子ども時代からのクセだった膝をかかえて座る姿勢をやめ、足を伸ばしてグランドキャニオンの岩場に座っていることに観る者は気づかされるだろう。彼女のこのクセは幼少時代、父親の葬儀のときから兆候を見せている。つまり父の死は神のみぞ知る運命ではなく、過失なのだというエリーの宗教的懐疑論者としての立場を体現するものだ。プロローグでその座りかたをしなくなったということは、彼女の心境の変化を暗示している。 ポッドに乗り込んだエリーは知的生命体の存在を示す驚異的な体験によって、科学者としての合理性だけでなく神秘主義を受け容れていく。そして「真理を求める」という点において科学と信仰は共通なのだと、映画は両者の融和を唱えて終わるのである。 『コンタクト』の物語が美しいのは、こうして映画が広大な宇宙への探求や、宗教科学の論議といった大きな物語を、主人公の「自己探求」というミニマルな主題ヘと換言していく点にある。物語の冒頭、無限に拡がる宇宙が幼少時代のエリーの瞳へとシームレスに重なるシーンで、物語は先述の要素を早い段階から示しているが、それを布石として最後を締める円環構造がきわめて美しく、そして洗練されている。 なによりもこの「自己探求」は、原作者であるカール・セーガンが強く唱えていた信念でもある。自身が構成し進行を務めた宇宙科学ドキュメンタリー『コスモス(宇宙)』(1980)を筆頭に、メディアを通じて地球外知的生命体の推測にあらんかぎりの可能性を感じさせてくれた稀代の天文学者は、自身の原作小説をもとにしたこの映画にアドバイザーとして関わっている(セーガン博士は本作公開前の1996年に死去)。 『コスモス』は氏の天体的な理想や理論を拡げ、それを観ている視聴者に宇宙に対する目を見開かせたテレビ番組だ。恥ずかしながら少年時代の筆者もそのひとりだが、そうした種の人間にとって『コンタクト』は、エリーの「自己探求」を、より感動的なものとして捉えさせてくれる。 というのも、この番組の最終章となる「地球の運命」の中で、セーガン博士は地球外知的生命体の可能性について、 「宇宙では化学元素や量子力学の法則も共通であり、生物はその同じ法則のもとに生息しているはずだ」 と仮定し、生物構造や言語が異なる宇宙人のメッセージを解読する方法として、そこには科学という共通の言語があると雄弁に語っている。そして知性を持つ生命体の誕生を探求することは、ひいては地球人の存在を紐解くことへとつながるとセーガン博士は結ぶ。 すなわち知的文明を探す旅は、私たち自身を探す旅でもあるのだ、と——。 『コンタクト』は、このようにセーガン博士の原作を元にしながら、同時に氏の信念に基づく製作がなされ、偉大な天文学者へのあらん限りの賛辞にあふれている。ちなみに映画の最後にエリーが砂を手にするが、これは「宇宙への探求は、広大な砂場のたった一粒を探すようなもの」という『コスモス』の作中で幾度となく繰り返されたメッセージの暗喩だ。 ただ本作について語るとき、劇中に出てくる奇異な日本描写などの瑣末に目を奪われ、我が国ではいまひとつ肯定的な意見に乏しい印象がある。また同時期の公開作に『ロストワールド/ジュラシック・パーク』や『タイタニック』(1997)といった話題作が目白押しだったことから、これらの間に埋もれたようにも感じられ、正当な掘り起こしも浅いまま現在に至っている。加えて後年、本作の映画化初期プロジェクトに関わっていたジョージ・ミラー(『マッドマックス』シリーズ)が「わたしのやろうとしていたものよりもワーナーは安全な製作をとった」とする発言などもあり、風向きもいまひとつ良好とは言えない。なので、自分こそが本作最大の理解者であると主張するつもりは毛頭ないものの、ゼメキス版『コンタクト』の復権に少しでも貢献できればさいわいである。 ■他作に散見される『コンタクト』の影響 そんな『コンタクト』だが、個人的には経年をへて、その価値を実感することがある。それは本作を構成する要素が、後続作品にエッセンスとして流用されているところだ。 実近だと2016年に公開され、怪獣ゴジラをハードに再定義した傑作『シン・ゴジラ』にそれを見いだすことができる。たとえば同作の劇中、ゴジラの擁護を唱えるデモ団体が官邸前で反対派と対立するシーンは、『コンタクト』でVLA(超大型干渉電波望遠鏡群)に押し寄せる運動団体の描写や、ひいては科学者と宗教家の対立を彷彿とさせるものだし、矢口(長谷川博己)に会いに来た米国特使のカヨコ・パターソン(石原さとみ)が着替えをせずに横田基地に来たのだと告げ「ZARAはどこ?」とファッションブランドを訊ねるシーンは、同作で政府と顧問団との懇親パーティに出るため、エリーがコンスタンティン調査委員(アンジェラ・バセット)に「素敵なドレスを売っているブティックを知らない?」と訊ねるシチュエーションからの影響が指摘できる。 なにより受信電波から抽出された装置の設計図が、平面ではなく立体で構成されるものだったという設定は、ゴジラの構造レイヤーの解析表が立体によって解読がなされたところと瓜二つだ。それらをもって『シン・ゴジラ』が『コンタクト』からエッセンスを拝借したと主張するのは短絡的だが、数多くのクラシック映画からの引用が見られる『シン・ゴジラ』だけに、『コンタクト』もそれらのひとつとしてあるのを否定することはできない。 しかし、こうしたアイディアの共有はとりもなおさず同作の価値を立証するもので、むしろ『コンタクト』が他者に影響を及ぼす優れた作品だという論を補強するうえで心強い。庵野秀明総監督は、とりわけ強力な支援者として賛辞を贈りたい気分だ。『コンタクト』の劇中「わたしたちは孤独ではない」と唱えたエリーのように。◾︎ © Warner Bros. Entertainment Inc.

-

COLUMN/コラム2024.12.27

ハリウッド・アクションの金字塔『ダイ・ハード』シリーズの魅力に迫る!

テレビ界の人気者だった俳優ブルース・ウィリスをハリウッド映画界のスーパースターへと押し上げ、25年間に渡って計5本が作られた犯罪アクション『ダイ・ハード』シリーズ。1作目はロサンゼルスにある大企業の本社ビル、2作目は首都ワシントンD.C.の国際空港、3作目は大都会ニューヨークの市街、さらに4作目はアメリカ東海岸全域で5作目はロシアの首都モスクワと、作品ごとに舞台となる場所を変えつつ、「いつも間違った時に間違った場所にいる男」=ニューヨーク市警のジョン・マクレーン刑事(B・ウィリス)が、毎回「なんで俺ばかりこんな目に遭わなけりゃならないんだよ!」とぼやきながらも、凶悪かつ狡猾なテロ集団を相手に激しい戦いを繰り広げていく。 1月のザ・シネマでは、新年早々にその『ダイ・ハード』シリーズを一挙放送(※3作目のみ放送なし)。そこで今回は、1作目から順番にシリーズを振り返りつつ、『ダイ・ハード』シリーズが映画ファンから愛され続ける理由について考察してみたい。 <『ダイ・ハード』(1988)> 12月24日、クリスマスイヴのロサンゼルス。ニューヨーク市警のジョン・マクレーン刑事(B・ウィリス)は、別居中の妻ホリー(ボニー・ベデリア)が重役を務める日系企業・ナカトミ商事のオフィスビルを訪れる。仕事優先で家庭を顧みず、妻のキャリアにも理解が乏しい昔気質の男ジョンは、それゆえ夫婦の間に溝を作ってしまっていた。クリスマスを口実に妻との和解を試みるもあえなく撃沈するジョン。すると、ハンス・グルーバー(アラン・リックマン)率いる武装集団がナカトミ商事のクリスマス・パーティ会場へ乱入し、出席者全員を人質に取ったうえで高層ビル全体を占拠してしまった。 たまたま別室にいて拘束を免れたジョンは、欧州の極左テロ組織を名乗るグルーバーたちの犯行動機がイデオロギーではなく金であることを知り、協力を拒んだタカギ社長(ジェームズ・シゲタ)を射殺する様子を目撃する。このままでは妻ホリーの命も危ない。居ても立ってもいられなくなったジョンは、警察無線で繋がったパトロール警官アル(レジナルド・ヴェルジョンソン)と連絡を取りつつ、敵から奪った武器で反撃を試みる。やがてビルを包囲する警官隊にマスコミに野次馬。周囲が固唾を飲んで状況を見守る中、ジョンはたったひとりでテロ組織を倒して妻を救出することが出来るのか…? ジャパン・マネーが世界経済を席巻したバブル期の世相を背景に、大手日系企業のオフィスビル内で繰り広げられるテロ組織と運の悪い刑事の緊迫した攻防戦。この単純明快なワンシチュエーションの分かりやすさこそ、本作が興行的な成功を収めた最大の理由のひとつであろう。さらに原作小説では3日間の話だったが、映画版では1夜の出来事に短縮することでスピード感も加わった。そのうえで、ビル全体を社会の象徴として捉え、それを破壊することで登場人物たちの素顔や関係性を炙り出していく。シンプルでありながらも中身が濃い。『48時間』(’82)や『コマンドー』(’87)のスティーヴン・E・デ・スーザのソリッドな脚本と、当時『プレデター』(’87)を当てたばかりだったジョン・マクティアナンの軽妙な演出が功を奏している。これをきっかけに、暴走するバスを舞台にした『スピード』(’94)や、洋上に浮かぶ戦艦内部を舞台にした『沈黙の戦艦』(’92)など、本作の影響を受けたワンシチュエーション系アクションが流行ったのも納得だ。 もちろん、主人公ジョン・マクレーン刑事の庶民的で親しみやすいキャラも大きな魅力である。ダーティ・ハリー的なタフガイ・ヒーローではなく、アメリカのどこにでもいる平凡なブルーカラー男性。ことさら志が高かったり勇敢だったりするわけでもなく、それどころか人間的には欠点だらけのダメ男だ。そんな主人公が運悪く事件現場に居合わせたことから、已むに已まれずテロ組織と戦うことになる。観客の共感を得やすい主人公だ。また、そのテロ組織がヨーロッパ系の白人という設定も当時は新鮮だった。なにしろ、’80年代ハリウッド・アクション映画の敵役と言えば、アラブ人のイスラム過激派か南米の麻薬組織というのが定番。もしくは日本のヤクザかニンジャといったところか。そうした中で、厳密には黒人とアジア人が1名ずついるものの、それ以外は主にドイツやフランス出身の白人で、なおかつリーダーはインテリ極左という本作のテロ組織はユニークだった。 ちなみに、本作で「もうひとりの主役」と呼ばれるのが舞台となる高層ビル「ナカトミ・プラザ」。20世紀フォックス(現・20世紀スタジオ)の本社ビルが撮影に使われたことは有名な逸話だ。もともとテキサス辺りで撮影用のビルを探すつもりだったが、しかし準備期間が少ないことから、当時ちょうど完成したばかりだった新しい本社ビルを使うことになった。ビルが建つロサンゼルスのセンチュリー・シティ地区は、同名の巨大ショッピングモールや日本人観光客にもお馴染みのインターコンチネンタル・ホテルなどを擁するビジネス街として有名だが、もとを遡ると周辺一帯が20世紀フォックスの映画撮影所だった。しかし、経営の行き詰まった60年代に土地の大半を売却し、再開発によってロサンゼルス最大級のビジネス街へと生まれ変わったのである。パラマウントやワーナーなどのメジャー他社に比べて、20世紀スタジオの撮影所が小さくてコンパクトなのはそのためだ。 <『ダイ・ハード2』(1990)> あれから1年後のクリスマスイヴ。ジョン・マクレーン刑事(B・ウィリス)は出張帰りの妻ホリー(ボニー・ベデリア)を出迎えるため、雪の降り積もるワシントンD.C.の空港へやって来る。空港にはマスコミの取材陣も大勢駆けつけていた。というのも、麻薬密輸の黒幕だった南米某国のエスペランザ将軍(フランコ・ネロ)が、ちょうどこの日にアメリカへ護送されてくるからだ。妻の到着を今か今かと待っているジョンは、貨物室へと忍び込む怪しげな2人組に気付いて追跡したところ銃撃戦になる。実は、反共の英雄でもあったエスペランザ将軍を支持するスチュアート大佐(ウィリアム・サドラー)ら元米陸軍兵グループが、同将軍を救出するべく空港占拠を計画していたのだ。 絶対になにかあるはず。悪い予感のするジョンだったが、しかし空港警察のロレンゾ署長(デニス・フランツ)は全く聞く耳を持たない。やがて空港の管制システムはテロ・グループに乗っ取られ、到着予定の旅客機がいくつも着陸できなくなってしまう。その中にはジョンの妻ホリーの乗った旅客機もあった。乗員乗客を人質に取られ、手も足も出なくなってしまった空港側。敵は必ず近くに隠れているはず。そのアジトを割り出してテロ・グループを一網打尽にしようとするジョンだったが…? 今回の監督は『プリズン』(’87)や『フォード・フェアレーンの冒険』(’90)で高く評価されたフィンランド出身のレニー・ハーリン。特定の空間に舞台を絞ったワンシチュエーションの設定はそのままに、巨大な国際空港とその周辺で物語を展開させることで、前作よりもスペクタクルなスケール感を加味している。偉そうに威張り散らすだけの無能な現場責任者や、特ダネ欲しさのあまり人命を軽視するマスコミなど、権力や権威を揶揄した反骨精神も前作から継承。また、南米から流入するコカインなどの麻薬汚染は、当時のアメリカにとって深刻な社会問題のひとつ。麻薬密輸の黒幕とされるエスペランザ将軍は、恐らく’89年に米海軍特殊部隊によって拘束された南米パナマ共和国の独裁者ノリエガ将軍をモデルにしたのだろう。そうした同時代の世相が、物語の重要なカギとなっているのも前作同様。嫌々ながらテロとの戦いに身を投じるジョン・マクレーン刑事のキャラも含め、監督が代わっても1作目のDNAはしっかりと受け継がれている。ファンが『ダイ・ハード』に何を期待しているのか、製作陣がちゃんと考え抜いた結果なのだろう。 そんな本作の要注目ポイントは管制塔と滑走路のセット。そう、まるで実際に空港の管制塔で撮影したような印象を受けるが、実際は劇中の管制塔もその向こう側に広がる滑走路も、20世紀フォックスの撮影スタジオに建てられたセットだったのである。本物の管制塔は地味で狭くて映画的に見栄えがしないため、もっとスタイリッシュでカッコいいセットを一から作ることに。この実物大の管制塔から見下ろす滑走路はミニチュアで、遠近法を利用することで実物大サイズに見せている。これが、当時としてはハリウッドで前例のないほど巨大なセットとして業界内で話題となり、マーティン・スコセッシをはじめとする映画監督や各メジャー・スタジオの重役たちが見学に訪れたのだそうだ。 <『ダイ・ハード3』(1995年)> ※ザ・シネマでの放送なし 1作目のジョン・マクティアナン監督が復帰したシリーズ第3弾。今回、ザ・シネマでの放送がないため、ここでは簡単にストーリーを振り返るだけに止めたい。 ニューヨークで大規模な爆破テロ事件が発生。サイモンと名乗る正体不明の犯人は、ニューヨーク市警のジョン・マクレーン刑事(B・ウィリス)を指名して、まるで面白半分としか思えないなぞなぞゲームを仕掛けてくる。しかも、制限時間内に正解を出せなければ、第2・第3の爆破テロが起きてしまう。妻に三下り半を突きつけられたせいで酒に溺れ、警察を停職処分になっていたジョンは、テロリストからニューヨーク市民の安全を守るため、嫌々ながらもなぞなぞゲームに付き合わされることに。さらに、何も知らず善意でジョンの窮地を救った家電修理店の店主ゼウス(サミュエル・L・ジャクソン)までもが、ジョンを助けた罰としてサイモンの命令でゲームに参加させられる。 やがて浮かび上がる犯人の正体。それは、かつてナカトミ・プラザでジョンに倒されたテロ・グループの首謀者、ハンス・グルーバーの兄サイモン・ピーター・グルーバー(ジェレミー・アイアンズ)だった。弟が殺されたことを恨んでの復讐なのか。そう思われた矢先、サイモン率いるテロ組織の隠された本当の目的が明るみとなる…!。 <『ダイ・ハード4.0』(2007)> FBIサイバー対策部の監視システムがハッキングされる事件が発生。これを問題視したFBI副局長ボウマン(クリフ・カーティス)は、全米の名だたるハッカーたちの身柄を拘束し、ワシントンD.C.のFBI本部へ送り届けるよう各捜査機関に通達を出す。その頃、娘ルーシー(メアリー・エリザベス・ウィンステッド)に過保護ぶりを煙たがられたニューヨーク市警のジョン・マクレーン刑事(B・ウィリス)は、ニュージャージーに住むハッカーの若者マシュー・ファレル(ジャスティン・ロング)をFBI本部へ護送するよう命じられるのだが、そのマシューの自宅アパートで正体不明の武装集団に襲撃される。 武装集団の正体は、サイバー・テロ組織のリーダーであるトーマス・ガブリエル(ティモシー・オリファント)が差し向けた暗殺部隊。FBIをハッキングするため全米中のハッカーを騙して利用したガブリエルは、その証拠隠滅のため遠隔操作の爆弾で用済みになったハッカーたちを次々と爆殺したのだが、マシューひとりだけが罠に引っかからなかったため暗殺部隊を送り込んだのである。そうとは知らぬジョンとマシューは、激しい攻防戦の末にアパートから脱出。命からがらワシントンD.C.へ到着した彼らが目の当たりにしたのは、サイバー・テロによってインフラ機能が完全に麻痺した首都の光景だった。かつて国防総省の保安責任者だったガブリエルは、国の危機管理システムの脆弱性を訴えたが、上司に無視され退職へ追い込まれていた。「これは国のため」だといって自らの犯行を正当化するガブリエル。しかし、彼の本当の目的が金儲けであると気付いたジョンとマシューは、なんとかしてその計画を阻止しようとするのだったが…? 12年ぶりに復活した『ダイ・ハード』第4弾。またもや間違った時に間違った場所にいたジョン・マクレーン刑事が、運悪くテロ組織の破壊工作に巻き込まれてしまう。しかも今回はテクノロジー社会を象徴するようなサイバー・テロ。かつてはファックスすら使いこなせていなかった超アナログ人間のジョンが、成り行きで相棒となったハッカーの若者マシューに「なんだそれ?俺に分かる言葉で説明しろ!」なんてボヤきながらも、昔ながらのアナログ・パワーをフル稼働してテロ組織に立ち向かっていく。9.11以降のアメリカのセキュリティー社会を投影しつつ、果たしてテクノロジーに頼りっきりで本当に良いのだろうか?と疑問を投げかけるストーリー。本格的なデジタル社会の波が押し寄せつつあった’07年当時、これは非常にタイムリーなテーマだったと言えよう。 監督のレン・ワイズマンも脚本家のマーク・ボンバックも、10代の頃に『ダイ・ハード』1作目を見て多大な影響を受けた世代。当時まだ小学生だったマシュー役のジャスティン・ロングは、親から暴力的な映画を禁止されていたため大人になってからテレビでカット版を見たという。そんな次世代のクリエイターたちが中心となって作り上げた本作。ワイズマン監督が最もこだわったのは、「実写で撮れるものは実写で。CGはその補足」ということ。なので、『ワイルド・スピード』シリーズも真っ青な本作の超絶カー・アクションは、そのほとんどが実際に車を壊して撮影されている。劇中で最もインパクト強烈な、車でヘリを撃ち落とすシーンもケーブルを使った実写だ。CGで付け足したのは回転するヘリのプロペラだけ。あとは、車が激突する直前にヘリから飛び降りるスタントマンも別撮りシーンをデジタル合成している。しかし、それ以外は全て本物。中にはミニチュアと実物大セットを使い分けたシーンもある。こうした昔ならではの特殊効果にこだわったリアルなアクションの数々に、ワイズマン監督の『ダイ・ハード』シリーズへの深い愛情が感じられるだろう。 <『ダイ・ハード/ラスト・デイ』(2013)> 長いこと音信不通だった息子ジャック(ジェイ・コートニー)がロシアで殺人事件を起こして逮捕されたと知り、娘ルーシー(メアリー・エリザベス・ウィンステッド)に見送られてモスクワへと向かったニューヨーク市警のジョン・マクレーン刑事(B・ウィリス)。ところが、到着した裁判所がテロによって爆破されてしまう。何が何だか分からず混乱するジョン。すると息子ジャックが政治犯コマロフ(セバスチャン・コッホ)を連れて裁判所から逃走し、その後を武装したテロ集団が追跡する。実はCIAのスパイだったジャックは、コマロフを救出する極秘任務を任されていたのだ。ロシアの大物政治家チャガーリンの犯罪の証拠を握っており、チャガーリンを危険視するCIAはコマロフをアメリカへ亡命させる代わりに、その証拠であるファイルを手に入れようと考えていたのである。 そんなこととは露知らぬジョンは、追手のテロ集団を撃退するものの、結果としてジャックの任務を邪魔してしまうことに。ひとまずCIAの隠れ家へ駆け込んだジョンとジャック、コマロフの3人は、アメリカへ亡命するならひとり娘を連れて行きたいというコマロフの意向を汲むことにする。待ち合わせ場所の古いホテルへ到着した3人。ところが、そこで待っていたコマロフの娘イリーナ(ユーリヤ・スニギル)によってコマロフが拉致される。テロ集団はチャガーリンがファイルを握りつぶすために差し向けた傭兵部隊で、イリーナはその協力者だったのだ。敵にファイルを奪われてはならない。コマロフのファイルが隠されているチェルノブイリへ向かうジョンとジャック。実はコマロフはただの政治犯ではなく、かつてチャガーリンと組んでチェルノブイリ原発から濃縮ウランを横流し、それを元手にして財を成したオリガルヒだった。コマロフを救出しようとするマクレーン親子。ところが、現地へ到着した2人は思いがけない事実を知ることになる…! オール・アメリカン・ガイのジョン・マクレーン刑事が、初めてアメリカ国外へ飛び出したシリーズ最終章。『ヒットマン』(’07)や『G.I.ジョー』(’09)のスキップ・ウッズによる脚本は、正直なところもう少し捻りがあっても良かったのではないかと思うが、しかし報道カメラマン出身というジョン・ムーア監督の演出は、前作のレン・ワイズマン監督と同様にリアリズムを重視しており、あくまでも本物にこだわった大規模なアクション・シーンで見せる。中でも、ベラルーシで手に入れたという世界最大の輸送ヘリコプターMi-26の実物を使った空中バトルは迫力満点だ。 なお、当初はモスクワで撮影する予定でロケハンも行ったが、しかし現地での街頭ロケはコストがかかり過ぎるという理由で断念。代替地としてモスクワと街並みのよく似たハンガリーのブダペストが選ばれた。イリーナ役のユーリヤ・スニギルにチャガーリン役のセルゲイ・コルスニコフと、ロシアの有名な俳優が出演している本作だが、しかしジョンがロシア人を小バカにするシーンなど、決してロシアに対して好意的な内容ではないことから、現地では少なからず批判に晒されたようだ。実際、ムーア監督がイメージしたのはソヴィエト時代そのままの「陰鬱で荒涼とした」モスクワ。明るくて華やかで賑やかな現実の大都会モスクワとは別物として見た方がいいだろう。 <『ダイ・ハード』シリーズが愛される理由とは?> これはもう、主人公ジョン・マクレーン刑事と演じる俳優ブルース・ウィリスの魅力に尽きるとしか言いようがないであろう。ことさら勇敢なわけでもなければ正義感が強いわけでもない、ぶっちゃけ出世の野心もなければ向上心だってない、愛する家族や友人さえ傍にいてくれればいいという、文字通りどこにでもいる平々凡々とした昔ながらの善良なアメリカ人男性。刑事としての責任感や倫理観は強いものの、しかしその一方で権威や組織に対しては強い不信感を持っており、たとえお偉いさんが相手だろうと一切忖度などしない。そんな反骨精神あふれる庶民派の一匹狼ジョン・マクレーン刑事が、いつも運悪く面倒な事態に巻き込まれてしまい、已むに已まれずテロリスト集団と戦わざるを得なくなる。しかも、人並外れて強いというわけでもないため、最後はいつもボロボロ。このジョン・マクレーン刑事のヒーローらしからぬ弱さ、フツーっぽさ、親しみやすさに、観客は思わず同情&共感するのである。 加えて、もはや演技なのか素なのか分からないほど、役柄と一体化したブルース・ウィリスの人間味たっぷりな芝居も素晴らしい。もともとテレビ・シリーズ『こちらブル―ムーン探偵社』(‘85~’89)の私立探偵デイヴ・アディスン役でブレイクしたウィリス。お喋りでいい加減でだらしがなくて、特にこれといって優秀なわけでも強いわけでもないけど、しかしなぜだか愛さずにはいられないポンコツ・ヒーロー。そんなデイヴ役の延長線上にありつつ、そこへ労働者階級的な男臭さを加味したのがジョン・マクレーン刑事だと言えよう。まさにこれ以上ないほどの適役。当初候補に挙がっていたシルヴェスター・スタローンやアーノルド・シュワルツェネッガーでは、恐らく第二のランボー、第二のコマンドーで終わってしまったはずだ。 もちろん、重くなり過ぎない軽妙洒脱な語り口やリアリズムを追究したハードなアクション、最前線の苦労を知らない無能で横柄な権力者やマスコミへの痛烈な風刺精神、同時代の世相を巧みにストーリーへ織り込んだ社会性など、1作目でジョン・マクティアナンが打ち出した『ダイ・ハード』らしさを確実に継承した、歴代フィルムメーカーたちの職人技的な演出も高く評価されるべきだろう。彼らはみんな、『ダイ・ハード』ファンがシリーズに何を望んでいるのかを踏まえ、自らの作家的野心よりもファンのニーズに重きを置いて映画を作り上げた。これぞプロの仕事である。 その後、ブルース・ウィリス自身は6作目に意欲を示していたと伝えられるが、しかし高次脳機能障害の一種である失語症を発症したことから’22年に俳優業を引退。おのずと『ダイ・ハード』シリーズにも幕が降ろされることとなった。■ 「ダイ・ハード」© 1988 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.「ダイ・ハード2」© 1990 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.「ダイ・ハード4.0」© 2007 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.「ダイ・ハード/ラスト・デイ」© 2013 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

-

COLUMN/コラム2019.08.06

前作のスタイルを継承し、そして拡張させた『300〈スリーハンドレッド〉~帝国の進撃~』

■続編成立の困難な作品に挑む 「我々はひざまずいて生きるのではない。自由のために立ったまま死ぬのだ!」 紀元前480年、ギリシアに対してペルシア帝国が突き付けてきた「降伏か、戦いか」の最終通告に、陸戦部隊を率いてペルシア軍の前に立ちはだかり、応戦という回答を突きつけたスパルタ戦士レオニダス。わずか300人の兵士で100万人の大軍勢を迎え撃つという、向こう見ずな男たちの生きざまを描いた『300〈スリーハンドレッド〉』(以下:『300』)は、全米興行収入2億1,160万ドルを稼ぎ出し、監督であるザック・スナイダーに初のメガヒットをもたらした。 もちろん作品が成功すれば、続編という話が浮上して当然だろう。だがその気運とは裏腹に、シリーズを展開させるには困難が生じる映画として『300』は製作者たちの前に立ちはだかったのである。 まずフランク・ミラーの原作にシリーズ化の足がかりとなるものが存在しないという、現実的な制約があった。一説にはこの『300〈スリーハンドレッド〉~帝国の進撃~』(以下:『帝国の進撃』)、ミラーのグラフィックノベル作品「クセルクセス」が原作としての役割を担っているのではないかと言われているが、『帝国の進撃』の脚本はこの「クセルクセス」と同時に執筆されており、直接の関連はない。 なにより多勢で少数を屈服させようとする侵略主義を否定するために、死を賭して戦いに挑んだ者たちの崇高な精神を、続編という形で反復するのには疑問が残る。それはすなわち、作品の精神を汚し、陳腐なものにしてしまいかねないのでは? 加えてこの『300』が、唯一無二の映像スタイルを持っていることも、おのずと続編製作のハードルを上げている。際立ったデジタルグレーディングのコントロールや、超高輝度のカラーパレットによって生み出される独特の色調。暗黒時代を象徴するまがまがしいランドスケープに、アートのように洗練されたシンメトリックな構図など、どの場面も荘厳かつダークな美に充ち満ちている。そんな個性の塊のような世界観を、はたしてザック・スナイダー以外に成立させられるのか? しかし『帝国の進撃』は、こうした懸念を一蹴するかのように、前作とは違うアプローチと新たな方法論で、難しいと思われた続編製作を見事に成功させたのである。レオニダスの300人部隊が散ったテルモピュライの戦いとは異なる戦局を描き、映画はペルシア帝国の大艦隊に立ち向かった軍師テミストクレス(サリヴァン・ステイプルトン)に焦点を定め、描写のメインは地上戦から海上戦へと移行。さらにはペルシア側の背景にも視点を潜り込ませるという、別なるアプローチで全方位を固めた『300』となったのだ。 ■可変速度効果の向上、平面から立体への追求 そして視覚面においても『帝国の進撃』は、『300』の様式をきっちりと受け継ぎつつ、要所にてそれを見事にアップデートさせている。 前回の『300』のコラムでも触れたが、本シリーズの映像レイアウトの特徴をなすひとつに「可変速度効果」がある。これはひとつのショット内において、被写体の動きがスローモーションからファストモーションへとスピードアップしたり、逆にテンポダウンする特殊なカメラワークのことで、それを作り出すために同作では「フィルム撮影」という選択がとられていた。これは当時、デジタルHDカメラに納得のいくハイフレームレート(高コマ数)撮影機能がカバーされてなかったと、撮影監督を担当したラリー・フォンは語っている。高速度で撮像を得ないと、例えば通常スピードで撮られた映像を合成編集ソフトのエフェクトツールで引き延ばしてスローモーションにした場合、動きがカクカクしてなめらかさを欠くためである。 しかし前作から9年間の間にデジタルカメラの性能が著しく上がり、フィルムカメラを凌駕する高速度撮影が可能となったのだ。そこで『帝国の進撃』はフィルム撮影からデジタル撮影へとシフトさせ、RED EPICやファントムといったハイスペックなカメラ機種を現場に導入。1秒24fpsから96fps、最大で1200fpsというフレームレートによって、すさまじいスローモーション・フッテージをモノにしている。 だがこうした効果が、デジタル・バックロットによって合成を多く必要とする本作のVFXを、より複雑化させるものとなった。そこで本作の視覚効果を担当したVFXファシリティのひとつであるMPCは、合成チームが調整した映像のリタイムカーブ(速度曲線)情報を、本作の画像処理をつかさどるディレクトリ構造にパイプラインで共有する「3Dリタイム・パイプライン」を独自に開発。創作にともなうリタイムカーブ情報の変更を、随時可能にする利便性を得ている(ちなみにデジタル合成ソフトによるリタイムカーブ調整は前作『300』ではafter effectでおこなわれ、『帝国の進撃』ではMayaやnukeなどが用いられている)。 そしてなによりデジタルへの移行は、本作にデジタル3Dという表現形式を同時に与えることとなった。 もっとも『帝国の進撃』は専用カメラを用いて撮像したピュア3Dではなく、後処理によって3D化が図られている。そのためストーリーボードの段階から立体視を強調する画面構成やレイアウトがなされ、劇場で3Dメガネを介さずとも、おのずと前後空間を意識した画作りが感じられる。主観を思わせるカメラレンズに流血が降りかかり、血の飛沫が付着するところや、あるいは射った矢が眼前に迫ってきたり、また無数の軍艦が手前に進行してくるショットなど、こうした前後空間を意識したカメラモーションが「ミラーのコミックを映像に徹底置換する」という平面的従属から解放させ、奥行きを感じさせる新たな表現領域へと本作を誘導したのである。 ■監督ノーム・ムーロの功績 じつはこの前後方向へのカメラ移動、『帝国の進撃』の監督であるノーム・ムーロの、映像作家としてのスタイル的な特性でもある。 ムーロは1961年8月16日、イスラエルのエルサレムで生まれ、大学卒業後に広告の世界でキャリアを始めてから、CMやプロモーション映像など数多くのフィルム(ビデオ)クリップを手がけてきた。そして2003年にはGot Milk?の「Birthday」で世界最大規模を誇る広告賞「カンヌライオンズ」アワードのゴールドライオン賞を受賞し、一気に注目の存在となった。 こうして広告業界で商業的な成功を得たムーロは、大手広告製作会社ビスケット・フィルムワークスを設立。同社のオフィシャルサイトにはムーロの手がけてきたCM作品がアップされており、代表的なものをいくつか観ることができる。どの作品もゆるやかな前後のカメラ移動が特徴をなし、観る者を惹きつけていく。これらを見ると改めて、『帝国の進撃』の映像スタイルは、氏の演出的な法則に従ったものだとわかるだろう。 映画監督としてはデニス・クエイド主演によるファミリーコメディ『賢く生きる恋のレシピ』(08/日本未公開)で初の商業長編作品を手がけるが、日本でその名が意識されたのは『ザ・リング2』の監督に抜擢されたというニュースからだろう。日本由来のコンテンツに関わるということもあり、ムーロの手腕に大きな期待が寄せられたが、この企画は残念ながら途中降板となってしまった。 そんなおり、スーパーマン神話の再構築『マン・オブ・スティール』(13)の監督を依頼されたスナイダーに代わり、彼は『帝国の進撃』を手がけることとなったのだ。CMディレクター出身としてスナイダーと同じ血を体内に通わせ、同種の才能を共有するムーロだが、彼は確立された作品スタイルを、単に右から左へと流すような引き継ぎはしていない。戦闘場面などショットの精度はスナイダーよりも格段に磨き上げられ、よりスタイリッシュになっているし(残酷さも増したが)、前述したように平面世界から前後空間へとカメラモーションに奥行きが加わり、絵画的だった『300』ワールドに生々しいリアリティがもたらされたのだ。 だがなにより、こうした難しい続編に挑む姿勢そのものが、自由のために戦いを選んだ『300』という作品のテーマを体現しているかのようである。ムーロは本作の後、オリジナル配信コンテンツのリミテッドシリーズとして昨年『ウォーターシップ・ダウンのうさぎたち』(18)のCGアニメドラマを監督。原作のみならず、2Dアニメの古典として知られている同作にCGで挑むチャレンジャーぶりを示すも、劇場用映画の領域からは久しく遠のいている。創造において発表媒体に優劣などないが、できることならば再び大きなスクリーンで、彼の描き出すヴィジョンを堪能したいものだ。■ 参考文献・資料・ASC“American Cinematographer”APRIL 2007 ・『300 〈スリーハンドレッド〉~帝国の進撃~』劇場用パンフレット(松竹事業部) ・300 – RISE OF AN EMPIRE: CHARLEY HENLEY (VFX SUPERVISOR) WITH SHELDON STOPSACK AND ADAM DAVIS (CG SUPERVISORS) – MPC

-

COLUMN/コラム2021.06.17

原作者も唸らせた、換骨奪胎の極み!『L.A.コンフィデンシャル』

本作『L.A.コンフィデンシャル』(1997)は、ジェームズ・エルロイ(1948~ )が1990年に著し日本でも95年に翻訳出版された、長編ノワール小説の映画化である。 エルロイは両親の離婚によって、母親と暮らしていたが、10歳の時にその母が殺害される。多くの男と肉体関係を持っていたという母を殺した犯人は見付からず、事件は迷宮入り。そしてその後彼を引き取った父も、17歳の時に亡くなる。 エルロイは10代の頃から酒と麻薬に溺れ、窃盗や強盗で金を稼いだ。27歳の時には精神に変調を来し、病院の隔離室に収容されている。 文学に目覚めて小説を書き始めた頃には、30代を迎えていた。彼の著作には、その過去や思い入れが、強く反映されている。 本作の原作は、後にブライアン・デ・パルマ監督によって映画化された「ブラック・ダリア」(87年出版)を皮切りとする、「暗黒のL.A.」4部作の3作目に当たる。原作は翻訳版にして、上下巻合わせて700ページに及ぶ長大なもので、1950年のプロローグから58年までの、8年にわたる物語となっている。 その間に起こった幾つもの大事件が、複雑に絡み合う。更には1934年に起こった、猟奇的な連続児童誘拐殺害事件も、ストーリーに大きく関わってくる。読み進む内に「?」と思う部分に行き当たったら、丹念にページを繰って読み返さないと、展開についていけなくなる可能性が、大いにある。 50年代のハリウッドを象徴するかのように、テーマパークを建設中の、ウォルト・ディズニーを彷彿とさせる映画製作者なども、原作の主な登場人物の1人。膨大な数のキャラクターがストーリーに関わってくるため、原作の巻頭に用意されている人物表の助けが、折々必要となるであろう。 当時の人気女優だったラナ・ターナーの愛人で、ギャングの用心棒だった実在の人物、ジョニー・ストンパナートは、実名で登場。映画化作品では、彼とターナーの愛人関係は、ギャグのように使われていたが、原作では、彼がターナーの実娘に刺殺される、実際に起こった事件まで、物語に巧みに組み込まれている。 さて原作のこのヴォリュームを、そのまま映画化することは、まず不可能と言える。そんな中で、原作を読んで直ぐに映画にしたいと思った男が居た。それが、カーティス・ハンソンである。 彼は、すでに映画化権を取得していたワーナーブラザースに申し入れをして、結果的に本作の製作、脚本、そして監督を務めることになった。監督前作であるメリル・ストリープ主演の『激流』(94)ロケ中には、撮影を進めながらも、頭の中は本作のことでいっぱいだったとも、語っている。 映画化に於いてハンソンは、原作の主人公でもある3人の警察官を軸に、その性格や位置付けは生かしつつも、「換骨奪胎の極み」とでも言うべき、見事な脚色、そして演出を行っている。本作を、90年代アメリカ映画を代表する屈指の1本と評する者は数多いが、一見すればわかる。 映画『L.A.コンフィデンシャル』は、そんな評価が至極納得の完成度なのである。 *** 1950年代のロサンゼルス。ギャングのボスであるミッキー・コーエンの逮捕をきっかけに、裏社会の利権を巡って血みどろの抗争が勃発。コーエンの腹心の部下たちが、正体不明の刺客により、次々と消されていった。 53年のクリスマス、ロス市警のセントラル署。警官が重傷を負った事件の容疑者として、メキシコ人数人が連行された。署内でパーティを行っていた警官たちが、酔いも手伝って彼らをリンチ。血祭りにあげたこの一件が、「血のクリスマス」事件として、大々的に報道されるに至る。 そこに居合わせた、バド・ホワイト巡査(演;ラッセル・クロウ)、ジャック・ヴィンセンス巡査部長(演;ケヴィン・スペイシー)、エド・エクスリー警部補(演;ガイ・ピアース)は、警官としての各々のスタンスによって、この一件に対処。それは対立こそすれ、決して交わらない、それぞれの“正義”に思われた…。「血のクリスマス」の処分で、何人かの警官のクビが飛んだ頃、ダウンタウンに在る「ナイト・アウル・カフェ」で、従業員や客の男女6人が惨殺される事件が起こる。被害者の中には、「血のクリスマス」で懲戒免職になった、元刑事でバドの相棒だった、ステンスランドも混ざっていた。 この「ナイト・アウルの虐殺」の容疑者として、3人の黒人の若者が逮捕される。エドの巧みな取り調べなどで、容疑が固められていったが、3人は警備の不備をついて逃走する。 エドは潜伏先を急襲して、3人を射殺。「ナイト・アウルの虐殺」事件は一件落着かに思われた。 しかしこの事件には、ハリウッド女優そっくりに整形した娼婦たちを抱えた売春組織、スキャンダル報道が売りのタブロイド誌、そしてロス市警に巣喰う腐敗警官たちが複雑に絡んだ、信じ難いほどの“闇”があった。 相容れることは決してないと思われた、3人の警官たち。エド、バド、ジャックは、それぞれの“正義”を以て、この底が知れない“闇”へと立ち向かっていく…。 *** ハンソンは、ブライアン・ヘルゲランドと共に行った脚色に際して、「ナイト・アウルの虐殺」の真相解明に絡むように発生する、連続娼婦殺害事件や、それと関連する20年前の連続児童誘拐殺害事件等々、原作では重要なファクターとなっている複数の事件のエピソードをカット。物語のスパンはぐっと短期に凝縮して、登場人物の大幅な整理・削減も断行している。 エドとバド、終盤近くまで睨み合いを続ける、この2人の警官の対立を深める色恋沙汰の相手として、原作では2人の女性が登場する。しかし映画ではその役割は、キム・ベイシンガー演じる、ハリウッド女優のベロニカ・レイク似の娼婦リン1人に絞られる。 3人の主人公のキャラクター設定も、巧妙なアレンジが施されている。その中では、幼少期に眼前で父が母を殴り殺す光景を目撃したことから、女性に暴力を振るう男は絶対許せないというバドのキャラは、比較的原作に忠実と言える。しかしジャックに関しては、TVの刑事ドラマ「名誉のバッジ」のテクニカル・アドバイザーを務めながら、タブロイド誌の記者と通じているという点は原作を踏襲しながらも、過去に罪なき民間人を射殺したトラウマがあるというキャラ付けは,バッサリとカット。 そしてエド。彼が警官としての真っ当な“正義”を求めながら、出世にこだわるのは、原作通りである。しかし父親がかつてエリート警察官であり、退職後は土木建築業で成功を収めている実業家となっていることや、兄もやはり警官で、若くして殉職を遂げたなどの、彼にコンプレックスを抱かせるような家族の設定は改変。映画化作品のエドは、36歳で殉職して伝説的な警察官となった父を目標としており、兄の存在はなくなっている。 また原作のエドは、第2次世界大戦での日本軍との戦闘で、自らの武勲をデッチ上げて英雄として凱旋するなど、より複雑な心理状態の持ち主となっている。しかしハンソンとヘルゲランドは、この辺りも作劇上で邪魔と判断したのであろう。映画化に当たっては、その設定を消し去っている。 エドのキャラクターのある意味単純化と同時に、原作には登場しない、映画オリジナルで尚且つ物語の鍵を握る最重要人物が生み出されている。その名は、“ロロ・トマシ”。本作未見の方々のためにネタバレになる詳述は避けるが、奇妙な響きを持つこの“ロロ・トマシ”こそ、正に本作の脚色の見事さを象徴している。 キャスティングの妙も、言及せねばなるまい。主役の3人に関して、すでに『ユージュアル・サスペクツ』(95)でオスカー俳優となっていたケヴィン・スペイシーはともかく、ラッセル・クロウとガイ・ピアースという2人のオーストラリア人俳優は、当時はまだまだこれからの存在だった。 ラッセルの演技には以前から注目していたというハンソンだったが、ガイに関しては、全くのノーマーク。しかし本読みをさせてみると、素晴らしく、ガイ以外の候補が頭から消えてしまったという。またこの2人は観客にとっては未知の人であったため、「…どちらが死ぬのか、生きるのか見当もつかない」。そこが良かったともいう。 とはいえ無名のオーストラリア人俳優を2人も起用するとなると、一苦労である。まずプロデューサーのアーノン・ミルチャンを説得。映画会社に対しては、先に決まっていたラッセルに続いて、ガイまでもオーストラリア人であるということを、黙っていたという。 ラッセルとガイには、撮影がスタートする7週間前にロス入りしてもらい、当地の英語を身につけさせた。またラッセルには、近年のステロイド系ではない、50年代の鍛えられてはいない身体作りをしてもらったという。 さて配信が大きな力を持ってきた昨今は、ベストセラーなどの映像化に際しては、潤沢な予算と時間を掛けて、原作の忠実な再現を、評価が高い映画監督が手掛ける流れが出てきている。例えば今年、コルソン・ホワイトヘッドのベストセラー小説「地下鉄道」が、『ムーンライト』(16)などのバリー・ジェンキンスの製作・監督によって、全10話のドラマシリーズとなり、Netflixから配信された。 こうした作品について、従来の映画化のパターンと比して、「もはや2時間のダイジェストを作る意味はあるのか?」などという物言いを、目の当たりにするようにもなった。なるほど、一見キャッチ―且つ刺激的な物言いである。確かに長大な原作をただただ2時間の枠に押し込めることに終始した、「ダイジェスト」のような映画化作品も、これまでに多々存在してきた。 しかし『L.A.コンフィデンシャル』のような作品に触れると、「ちょっと待った」という他はない。展開に少なからずの混乱が見られ、遺体損壊などがグロテスクに描写されるエルロイ作品をそのままに、例えば全10話で忠実に映像化した作品などは、観る者を極めて限定するであろう。その上で、それが果して全10話付き合えるほどに魅力的なものになるかどうかは、想像もつかない。 因みにハンソンは、混乱を避けるために、エルロイには1度も相談せず、脚本を書き上げた。その時点になって初めて脚本を送ると、エルロイから夕食の誘いがあった。恐る恐る出掛けていくと、エルロイは~彼自身の考えていることがキャラクターを通して映画のなかによく出ている~と激賞したという。 まさに「換骨奪胎の極み」を2時間強の上映時間で見せつけ、映画の醍醐味が堪能できる作品として完成した、『L.A.コンフィデンシャル』。97年9月に公開されると、興行的にも批評的にも大好評を得て、その年の賞レースの先頭を走った。 アカデミー賞でも9部門にノミネートされ、作品賞の最有力候補と目されたが、巡り合わせが悪かった。同じ年の暮れに公開された『タイタニック』が、作品賞、監督賞をはじめ11部門をかっさらっていったのである。 本作はハンソンとヘルゲランドへの脚色賞、キム・ベイシンガーへの助演女優賞の2部門の受賞に止まった。しかしその事実によって、価値を貶められることは決してない。『L.A.コンフィデンシャル』は、監督のカーティス・ハンソンが2016年に71歳で鬼籍に入った後も、語り継がれる伝説的な作品となっている。■ 『L.A.コンフィデンシャル』© 1997 Regency Entertainment (USA), Inc. in the U.S. only.

-

COLUMN/コラム2023.11.29

元CIA職員が描く冷酷非情なロシアン・スパイの世界!『レッド・スパロー』

ソ連時代のロシアに実在した「スパロー」とは? 『ハンガー・ゲーム』シリーズのヒロイン、カットニス役でトップスターとしての地位を不動にした女優ジェニファー・ローレンスが、同シリーズのフランシス・ローレンス監督と再びタッグを組んだスパイ映画『レッド・スパロー』(’18)。ちょうどこの時期、シャーリーズ・セロン主演の『アトミック・ブロンド』(’17)に韓流アクション『悪女/AKUJO』(’19)、リブート版『チャーリーズ・エンジェル』(’19)にリュック・ベッソン監督の『アンナ』(’19)など、いわゆる女性スパイ物が相次いで話題となっていたのだが、その中で本作が他と一線を画していたのは、一切の荒唐無稽を排したウルトラハードなリアリズム路線を貫いたことであろう。 なにしろ、原作者ジェイソン・マシューズは元CIA職員。表向きは外交官としてヨーロッパやアジアなど各国を渡り歩きながら、その裏で工作員のリクルートおよびマネージメントを担当していたという。33年間のCIA勤務を経て引退した彼は、退職後のセカンド・キャリアとして小説家を選択。国際諜報の世界に身を置いていた時代の知識と経験を基に、初めて出版した処女作が大ベストセラーとなったスパイ小説「レッド・スパロー」だったのである。 テーマはスパロー(雀)と呼ばれるロシアの女性スパイ。彼女たちの役割は敵国の諜報員にハニー・トラップを仕掛け、自らの美貌と肉体を駆使してターゲットを誘惑し、巧みな心理戦で相手を意のままに操ること。主人公のドミニカ・エゴロワというキャラクターそのものは完全なる創作だが、しかしマシューズによるとソ連時代のロシアにはスパローの養成学校まで実在したそうだ。当時はアメリカでも同様の試みがなされたが、しかし倫理的な問題から実現はしなかったとのこと。さすがにソ連解体後のロシア諜報機関にはスパローもスパロー・スクールも存在せず、よって本作のストーリーも過去の事実を基にしたフィクションと見做すべきだが、それでもプロの女性を外部から雇ったロシアのハニー・トラップ工作は今もなお行われているという。 国家によって武器へと仕立てられた女性のサバイバル劇 舞台は現代のロシア、主人公のドミニカ・エゴロワ(ジェニファー・ローレンス)は世界的に有名なバレリーナだ。ボリショイ劇場の舞台で華やかなスポットライトを浴びるドミニカだが、しかし私生活は極めて質素なもの。ソ連時代に建てられた郊外の古い集合住宅で、病気の母親(ジョエリー・リチャードソン)と2人きりで暮らしている。そんなある日、舞台の公演中に起きた事故で片脚を骨折した彼女は再起不能に。自分の名声を妬んだライバルの仕業と知ったドミニカは、相手を半殺しの目に遭わせて復讐を遂げるものの、しかしバレリーナとしてのキャリアが断たれたことで生活が立ち行かなくなる。そこで彼女が頼ったのは、亡き父親の年の離れた弟、つまり叔父に当たるワーニャ(マティアス・スーナールツ)だった。 KGB第1総局を前身とする諜報機関、ロシア対外情報庁(SVR)の副長官を務めるワーニャ叔父さん。アパートの家賃や母親の治療費と引き換えに、彼が姪のドミニカにオファーした仕事というのが、悪徳実業家ディミトリ・ウスチノフに色仕掛けで取り入るというハニトラ工作だった。ところが、相手の携帯電話をすり替えるだけの簡単な任務だったはずが、途中から加わったSVRの殺し屋マトリンがウスチノフを殺害。結果的に要人の暗殺現場を目撃してしまった彼女は、ワーニャ叔父さんの指示に従ってスパイ養成学校へ送られることとなる。さもなければ、国家に不都合な目撃者として抹殺されてしまう。例の復讐事件で姪に工作員の素質があると見抜いた叔父は、彼女をスパイの世界へ引きずり込むための罠を仕組んだのである。 ドミニカが送り込まれたのは、ハニー・トラップ専門の工作員「スパロー」を育成する第4学校。冷酷非情な監督官(シャーロット・ランプリング)によって、美しさと強さを兼ね備えた若い男女が、己の頭脳と肉体を武器にした諜報テクニックを叩きこまれていく。中でもドミニカの成長ぶりは目覚ましく、その才能に注目したSVRの重鎮コルチノイ(ジェレミー・アイアンズ)の抜擢によって、彼女は国際諜報の最前線へ羽ばたくこととなる。その最初の任務は、SVR上層部に潜むアメリカとの内通者を炙り出すことだった。 実はドミニカがボリショイの舞台で事故に見舞われたのと同じ頃、モスクワ市内のゴーリキー公園でスパイ事件が発生。表向きはアメリカの商務参事官として米国大使館に勤務しつつ、その裏で諜報活動を行っていたCIA捜査官ネイト・ナッシュ(ジョエル・エドガートン)が、ロシア現地の内通者と接触している現場をパトロール中の警官に見つかったのである。ギリギリで米国大使館へ逃げ込んだナッシュは、外交官特権を使ってアメリカへと帰国。ロシア側は公園から立ち去った内通者がSVR内部の重要人物と睨むが、しかし身元を割り出すまでには至らなかったのだ。 そのナッシュが再び内通者と接触を図るべく、ハンガリーのブダペストに滞在中だと知ったSVRは、ドミニカを現地へ送り込むことに。ナッシュを誘惑して内通者の正体を聞き出すため、身分を偽って接触を図ったドミニカだったが、しかしすぐにSVRの工作員であることがバレてしまい、反対に二重スパイの取引を持ち掛けられる。自身と母親の身柄保護および生活保障を条件に、CIAの諜報工作に協力してSVRを出し抜こうとするドミニカだが…? ソ連時代のロシアで筆者が身近に感じたスパイの存在とは? 生き馬の目を抜く全体主義的なロシア社会にあって、国家の武器として利用され搾取されてきた女性が、自らの生き残りを賭けてロシアとアメリカの諜報機関を手玉に取っていく。多分に冷戦時代の香りがするのは、先述した通りソ連時代のスパイ工作が物語の下敷きとなっているからであろう。ハンガリーのブダペストやスロバキアのブラティスラヴァ、さらにウィーンやロンドンでも撮影されたエレガントなロケーションも、往年のスパイ映画を彷彿とさせる。ロングショットの多用やシンメトリーを意識した折り目正しい画面構図によって、冷酷非情なスパイの世界の心象風景を描いたフランシス・ローレンス監督の演出も極めてスタイリッシュだ。中でも、ドミニカの骨折事故とナッシュのスパイ事件が、インターカットによって同時進行していくプロローグの編集処理は圧巻!ヒッチコックの『見知らぬ乗客』(’51)をお手本にしたそうだが、ドミニカとナッシュが何者であるのかを観客へ的確に伝えつつ、やがて両者の運命が交錯していくことも暗示した見事なオープニングである。 そんな本作で何よりも驚かされるのは、昨今のハリウッド・メジャー映画としては極めて珍しい大胆な性描写と暴力描写であろう。なにしろセックスを武器にしたスパイの話である。そもそも原作小説の性描写や暴力描写が過激だったため、製作陣は最初からR指定を覚悟して企画に臨んだという。中でも主演のジェニファー・ローレンスには、一糸まとわぬヌードシーンが要求されたため、撮影された映像は真っ先にジェニファー本人のチェックを受けたそうで、それまではラッシュ映像の試写すら行われなかったらしい。 さらに、主人公ドミニカが元バレリーナという設定であるため、演じるジェニファーもバレエの猛特訓を受けたという。ボリショイ劇場のシーンはブダペストのオペラ座で撮影。スティーブン・スピルバーグ監督のリメイク版『ウエスト・サイド・ストーリー』(’21)も手掛けた、ニューヨーク・シティ・バレエのジャスティン・ペックが振付を担当している。ジェニファーのダンスコーチに任命されたのはダンサーのカート・フローマン。1日3時間、週6日間のレッスンを3カ月も続けたという。とはいえ、さすがにボリショイ級のレベルに到達するのは不可能であるため、ジェニファー本人のパフォーマンスは主にクロースアップショットで使用。ロングショットではアメリカン・バレエ・シアターのプリンシパル、イザベラ・ボイルストンが代役を務めている。 なお、バレエ・ファンにとって要注目なのは、その卓越したテクニックと美しい容姿から日本でも絶大な人気を誇るウクライナ人ダンサー、セルゲイ・ポルーニンが、ドミニカにケガをさせるダンス・パートナー役で顔を出していることであろう。また、七三分けのクリーンカットでワーニャ叔父さんを演じるベルギー人俳優マティアス・スーナールツが、恐ろしいくらいロシアのプーチン大統領と似ているのも興味深いところ。ご存知の通り、プーチン氏はSVRの前身であるKGBの元諜報員だった。ローレンス監督曰く、特定の人物に似せるという意図は全くなかったらしいが、普段は髪が長めで髭を伸ばしているマティアスの外見を整えたところ、意外にも「ある人物」に似てしまったのだそうだ(笑)。 ちなみに、ソ連時代のモスクワで育った筆者にとって、スパイは割と身近な存在だった。なんといっても筆者の父親はマスコミの特派員。情報を扱う仕事である。当然ながら自宅の電話には盗聴器が仕掛けられ、父親が外出すればKGBの尾行が付き、家の中も外から監視されていた。なので、父親が現地の情報提供者などと電話でコンタクトを取る際は、外国人が宿泊する市内の高級ホテルの公衆電話から英語ないし日本語で連絡してもらう。また、当時は日本の本社との通信手段として、国際電話と電報とテレックスを使い分けていた時代。ただし、国際電話は盗聴されているため、ソ連当局に都合の悪い内容の場合は途中で切られてしまう。ゆえに、短い連絡は電報で、長い文章はテレックスで。もしくは、ホテルで近日中に帰国する日本人を探して原稿入りの封筒を託し、羽田もしくは成田の空港でポストに投函してもらう。時には、うちの母親が子供たちを連れて旅行へ行くふりをし、父親に車で駅まで送り届けさせる。そのままKGBの尾行は父親の車を追いかけていくので、その隙を狙って母親が電報局から日本へ電報を打つなんてこともあったそうだ。 また、日本人のみならずモスクワに住む外国人の多くが、現地のメイドや運転手などを雇っていたのだが、その外国人向け人材派遣も実はKGBの管轄だった。筆者の家でも父親の秘書や子供の面倒を見るメイドさん、ピアノ教師などを雇っていたのだが、もちろん彼ら自身がスパイというわけではない。あくまでもKGBが管理しているというだけなのだが、その代わりに勤務先の外国人家庭や外国企業オフィスなどで見聞きしたことを上に報告する義務があったらしい。それでも、筆者の家に出入りしていたメイドのシーマは孫のように我々子供たちを可愛がってくれたし、日本語の達者な秘書オーリャも明るくて愉快な女性だった。なにか悪いことをされたという記憶は殆どない。とはいえ、その一方で現地職員を装った工作員によるものと思われる日本大使館での食中毒事件なども実際に起きていたので、当然ながらダークな部分もあることは子供ながらに認識していた。今になって振り返ると異質な世界だったとは思うが、当時はそれが当たり前だったため大きな違和感はなかったのである。ほかにも、モスクワ在住時代のスパイ・エピソードは、思いがけないトラブルも含めて多々あるのだが、それはまた別の機会に…。■ 『レッド・スパロー』© 2018 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

-

COLUMN/コラム2023.03.01

『ゴースト/ニューヨークの幻』を名作にした奇跡のコラボと、日本での歪な愛され方

最も美しい瞬間、眩しいほどの輝きを放っているタイミングを、スクリーンに映し出すことが出来たら、その俳優は幸せだと思う。その上で、その作品がいつまでも人々の間で語り続けられるようなものになったら、まさに役者冥利に尽きるだろう。 本作『ゴースト/ニューヨークの幻』(1990)のヒロインを演じた、デミ・ムーア。彼女にとってこの作品は、正にそんな位置にあるのではないか? 1962年生まれのデミは、『セント・エルモス・ファイア』(85)出演を機に、80年代ハリウッドの青春映画に出演した若手俳優の一団、いわゆる“ブラット・パック”の1人として、注目を集めるようになった。 プライベートでは、『セント…』の共演者エミリオ・エステベスとの婚約破棄を経て、87年にブルース・ウィリスと結婚。翌年には一子をもうけた。 本作の撮影が行われたのは、89年の夏から秋に掛けて。デミが27歳になる前後であるが、私生活の充実も反映してか、最高にキュートに映える。今や40年以上に及ぶ彼女のキャリアを振り返っても、「一生の1本」と言えるだろう。 こうした“タイミング”のデミを得たことも含めて、『ゴースト/ニューヨークの幻』には、「奇跡的」とも言っても良い、幾つかのマッチングが作用。アメリカ映画史、恋愛映画史で語り続けられる作品となったのである。 ***** 舞台はニューヨーク。銀行員のサム(演:パトリック・スウェイジ)と、新進の陶芸家モリー(演:デミ・ムーア)は、同棲を始める。 サムの同僚カールの手伝いで、引っ越しを終え、幸せいっぱいの2人。「愛してる」という言葉に、「同じく」としか返さないサムに、モリーはちょっとした不満を抱くが…。 そんなある日サムは、口座の金の流れに不審な点を見付ける。カールの手助けを断わり、サムはひとりで洗い出しを進める…。 観劇に出掛けたサムとモリー。その帰路で、「結婚したい」とモリーが告げた時に、暴漢が2人に襲いかかる。モリーを守ろうと、サムは抵抗。一発の銃声が響く。 逃げていく暴漢を追うのを諦め、振り返ったサムが目の当たりにしたのは、血まみれになった自分を抱きかかえ、「死なないで」と叫ぶモリーの姿だった。 幽霊になったサム。悲嘆に暮れるモリーには彼の姿は見えず、声も届かない。カールの慰めで、モリーが気晴らしの外出をした際、幽霊のサムしか居ない部屋に、彼を襲った暴漢が忍び込み、家捜しを始める。 怒り狂うサムが、暴漢に殴りかかっても、拳は空を切るばかり。しかし何とか、目的のものが見付からなかったらしい暴漢の後を追って、その居場所を突き止めた。 その近所で、“霊能力者”の看板を見付けたサムは、思わず吸い込まれる。そこの主オダ・メイ(演:ウーピー・ゴールドバーグ)は、インチキ霊媒師。霊の声が聞こえるフリをして、客から金を巻き上げていた。 そんな彼女だったが、なぜかサムの声は本当に聞こえた。嫌がるオダ・メイを脅しながらも、何とか説き伏せ、モリーに危機を伝えるように、協力してもらうことになる。 死して尚モリーを想うサムの気持ちは、彼女に伝わるのか?そして、サムを死に追いやった者の正体とは? ***** パトリック・スウェイジは、87年の全米大ヒット作『ダーティ・ダンシング』で人気を博して以来、主演スターの地位を固めつつあった頃に、本作に主演。タイトルロールである“ゴースト”として、深い悲しみを抱えた、ロマンティックな役どころもイケることを、知らしめた。 “インチキ霊媒”だったのに突如本物の霊能力に目覚めてしまった、オダ・メイ役のウーピー・ゴールドバーグは、稀代のコメディエンヌの実力を発揮。大いに笑わせながらも、幽霊のサムとモリーの“再会”に力を貸すシーンでは、観客の涙を絞るきっかけを作る。彼女にこの年度のアカデミー賞助演女優賞が贈られたのは、至極納得である。 デミ・ムーアを含めた、こうした演じ手たちのアンサンブルも素晴らしかったが、本作に於いて最高の“化学反応”を起こしたのは、脚本家と監督の組み合わせ。脚本家は、ブルース・ジョエル・ルービン、そして監督は、ジェリー・ザッカーである。 ルービンは本作脚本の執筆について、こんなことを語っている。「ある人が自分の感情や感覚が現世から霊の世界へ、つまり新しい別の世界へと移動できることを知り、なんとかそれを脚本の中に活かそうとアイディアをしぼった」 つまりルービンの“死後の世界”への想いは、ガチなのである。彼のフィルモグラフィーを鑑みれば、本作以前に手掛けた『ブレインストーム』(83)『デッドリー・フレンド』(86)から、本作以降の『ジェイコブス・ラダー』(90)『幸せの向う側』(91)『マイ・ライフ』(93)まで、ズラッと“死”にまつわる物語が並ぶ。 そんな「死に取り憑かれた」ルービンの脚本を映画化するに当たって、プロデューサーが起用した監督が、ジェリー・ザッカーだった。その名を聞いたルービンは、驚きと困惑、そして落胆を隠せなかったと言われる。 ザッカーはそれまで、ハリウッドでは「ZAZ(ザッズ)」の一員として知られていた。「ZAZ」とは、兄のデヴィッド・ザッカー、友人のジム・エイブラハムス、そしてジェリーの3人の名字の頭文字を並べての呼称。彼らのチームが作ってきた作品と言えば、『ケンタッキー・フライド・ムービー』(77)『フライング・ハイ』(80)『トップシークレット』(84)『殺したい女』(86)『裸の銃を持つ男』(88)と、コメディばかり。それもそのほとんどがおバカ満載、全編に渡ってパロディギャグを釣瓶打ちする内容の作品だった。 自分の渾身の脚本が、一体どうされてしまうのか?ルービンが不安に襲われたのも、無理はない。しかしこのコラボが、映画を大成功へと導く。 本作は開巻間もなくは、若い男女のラブロマンスが展開する。ところがサムが殺されて幽霊になってからは、サスペンスの色を帯びる。更にその先には、コメディリリーフのようにオダ・メイが登場。ところどころ笑いを交えながらの展開となる。クライマックスに近づくに従って、再びサスペンスの色が濃くなるが、大団円は、純愛ラブストーリーとして昇華する。 こうしたジャンルの横断は、ジェリー・ザッカーが、それまでに培ってきたテクニックを、大いに生かしたものと考えられる。とにかく観客を笑わそうと、シーン毎にギャグを詰め込むのが、「ZAZ」の作風。ザッカーはこの手法を応用し、ルービンの脚本の展開を、一つのジャンルに捉われることなく、ブラッシュアップしていったわけである。 もしも、“シリアス系”の監督が起用されていたら?恐らく本作は、もっと陰々滅々とした、ダークなタッチの作品になっていたであろう。 実はデミ・ムーアが演じるモリーは、当初は彫刻家という設定であった。それを陶芸家へと変えたのも、ザッカーのアイディア。この変更はどう考えても、ストーリー上の必然性とかではない。ずばり、サムとモリーのラブシーンを、効果的に演出するためだったのだろう。 同棲を始めたばかり。眠れない夜に、モリーがろくろを回していると、それに気付いたサムが、上半身裸のまま彼女の後ろに座る。バックに哀切な響きの、ライチャス・ブラザーズの「アンチェインド・メロディー」が流れる中で、2人は手を重ねながらろくろの上の粘土を触っているが、やがて………。 実に、情熱的且つロマンティック。映画関連の雑誌やサイトなどが選ぶ、「映画史に残るキスシーン」で、『地上より永遠に』(53)や『タイタニック』(97)などと共に、度々上位に選ばれているのも、むべなるかな(本作の翌年、ジェリーが脚本で参加している「ZAZ」作品、『裸の銃を持つ男 PART2 1/2』で、早々にこのシーンのパロディをやっているのには、「さすが!」という他なかったが…) 何はともかく、ある意味正反対の資質を持つ脚本家と監督が組んだことによって、奇跡のバランスが生まれ、そこに“旬”のキャストが加わった。こうして本作は、語り継がれる“名作”となったのである。 『ゴースト』は興行的にも、映画史上に残る“スリーパー・ヒット”=予想外の大ヒットとなった。アメリカ公開は、1990年の7月13日。実はこの7月の興行は、本作に先んじて4日に公開されたアクション大作、『ダイ・ハード2』が暫し独走するものと思われていた。ところが『ゴースト』は、公開初週で『ダイ・ハード2』を上回る成績を上げ、TOPに躍り出たのだ。 ブルース・ウィリスの代表的な人気シリーズ第2弾を、その妻であるデミ・ムーアの主演作が抜き去った形である。トータルで見れば、『ダイ・ハード2』も、北米での総興収が1億1,700万㌦、全世界では2億4,000万㌦と、当時としては十分“メガヒット”と言って差し支えない成績だった。しかしながら『ゴースト』は軽くこれを上回り、北米だけで2億1,700万㌦、全世界では5億㌦以上を売り上げたのである。『ダイ・ハード2』の製作費は7,000万㌦だったのに対して、『ゴースト』はその3分の1以下の、2,200万㌦。2011年4月にアメリカの経済ニュース専門局「CNBC」が発表した「利益率の高い映画トップ15」では、堂々の第10位にランクイン!製作費に対するその利益率は、何と1,146%というものだった。 『ゴースト』は、日本でも大ヒットした。配給収入は、37億5,000万円。細かいことは抜きに、これは興行収入ベースだと、60~70億円に達す。 本邦でも、いかに愛される作品となったか、その証左として挙げられるのが、本作の設定をパクった恋愛ドラマが、数多く製作されたこと。例えばフジテレビの「月9」枠で92年に放送された、「君のためにできること」。吉田栄作演じる主人公が自動車事故で死ぬが、自分を轢いた加害者の身体を借りて、恋人の石田ゆり子の前に現れる。ちょっと『天国から来たチャンピオン』(78)風味も入っているが、紛れもなく、本作のエピゴーネンであった。 本作から30年以上経った現在も、こうした流れはまだまだ残っている。今年1月から放送されている、井上真央と佐藤健主演のTBSドラマ「100万回 言えばよかった」。スタート早々からSNSなどで、「これ『ゴースト』じゃん」などと、突っ込みが入りまくっている。『ゴースト』は“ミュージカル化”されて、2011年からロンドン、12年にはブロードウェイでも上演された。実は日本ではそれに先駆けて、2002年に「世界初」の『ゴースト』舞台化が行われている。主演は宝塚出身の愛華みれと沢村一樹。こちらはミュージカルではなく、ストレートプレイであった。『ゴースト』関連で、今年に入って伝わってきたのが、現在チャニング・テイタムが、自らの主演で本作のリメイク企画を進めているとのニュース。それを聞いて思い出したが、実はリメイクも、日本が先行して行っていたという事実だった。 もう覚えている方も少ないと思うが、2010年11月に公開された『ゴースト もういちど抱きしめたい』が、その作品。 こちらは松嶋菜々子と、ソン・スンホンが主演。オリジナルとは男女の役割を逆転し、松嶋が女性実業家で、韓国人の陶芸家スンホンと恋に落ちるも、事件に巻き込まれて命を落としてしまう…。 そんな設定でわかる通り、ろくろを2人で回すラブシーンも、もちろん再現されている。詳細は省くが、色々と無理のある展開からこのシーンになだれ込むのだが、バックには何と、「アンチェインド・メロディー」が…。そしてそのヴォーカルは、…平井堅。マスコミ試写では、“失笑”が起こった。 この日本版リメイク、興収9億円という記録が残っているので、観客はそこそこ集まったわけである。しかしオリジナルと違って、現在ではわざわざ、口の端に上げる者も居まい。 チャニング・テイタムはリメイクに臨むに当たって、わざわざ“陶芸レッスン”を受けながら、雑誌のインタビューに応じたという。ということはやはり、「映画史に残るラブシーン」の再現に。敢えて挑戦することになるのだろうか? テイタムが鑑賞しているとは思えないが、日本版リメイクを「他山の石」として、くれぐれも同じ失敗を繰り返さないことを、願ってやまない。■ 『ゴースト/ニューヨークの幻』™ & Copyright © 2023 Paramount Pictures. All rights reserved.

-

COLUMN/コラム2021.12.28

16年振りのシリーズ最終作。『ゴッドファーザーPARTⅢ』で、コッポラが本当に描きたかったものとは!?

アメリカ映画史に燦然と輝く、『ゴッドファーザー』シリーズ。 イタリア系移民のマフィアファミリーの物語を、凄惨で血みどろの抗争を交えて、歴史劇のように描き、今日では「クラシック」のように評されている。少なくともシリーズ第1作、第2作に関しては。 本作『ゴッドファーザーPARTⅢ』に関しては、その存在を好んで語る者は、数多くない。「黙殺」する向きさえある…。 ファミリーの首領=ドン・ヴィトー・コルレオーネをマーロン・ブランドが重厚に演じた、1972年の第1作『ゴッドファーザー』。当時の興行新記録を打ち立て、アカデミー賞では、作品賞・主演男優賞・脚色賞の3部門を獲得した。 ジェームズ・カーン、アル・パチーノ、ロバート・デュバル、ダイアン・キートン、タリア・シャイアといった、70年代をリードしていくことになる若手俳優たちの旅立ちの場であったことも、映画史的には重要と言える。 74年の第2作『ゴッドファーザーPARTⅡ』。ファミリーを継いだ若きドン、マイケル・コルレオーネの戦いの日々と、先代であるヴィト―の若き日をクロスさせる大胆な構成が、前作以上に高く評価された。 興行成績こそ前作に及ばなかったものの、アカデミー賞では、作品賞・監督賞・助演男優賞・脚色賞・作曲賞・美術賞の6部門を受賞。作品賞を獲った映画の続編が、再び作品賞を得たのは、アカデミー賞の長きに渡る歴史の中でも、この作品だけである。 前作に続いてマイケルを演じたアル・パチーノは、堂々たる主演スターの座に就いた。そしてヴィト―の若き日にキャスティングされたロバート・デ・ニーロは、アカデミー賞の助演男優賞を得て、一気にスターダムを駆け上った。 余談になるが、続編のタイトルに「PARTⅡ」といった数字を付けるムーブメントは、この作品が作ったものである。 そんな偉大な2作から16年の歳月を経て登場したのが、1990年のシリーズ第3作、『ゴッドファーザーPARTⅢ』。主役は前作に続き、アル・パチーノが演じる、マイケル・コルレオーネである。 ********* 1979年、老境に差し掛かったマイケルは、資産を“浄化”するため、ヴァチカンとの取引に乗り出す。コルレオーネファミリーを犯罪組織から脱却させ、別れた妻ケイ(演:ダイアン・キートン)との間に儲けた子どもたちに引き継ぐのが、大きな目的だった。 しかし後を継ぐべき息子のアンソニーは、ファミリーの仕事を嫌って、オペラ歌手の道へと進む。一方、娘のメアリー(演:ソフィア・コッポラ)は、ファミリーが作った財団の顔として、慈善事業の寄付金集めに勤しんでいた。 そんな時マイケルの前に、妹のコニー(演:タリア・シャイア)が、長兄ソニーの隠し子であるヴィンセント(演:アンディ・ガルシア)を連れてくる。マイケルはヴィンセントの、今は亡き兄譲りの血気盛んで短気な気性を不安に思いながらも、自らの配下とする。 ニューヨークの縄張りを引き継がせた、ジョーイ・ザザが叛旗を翻した。ザザは、マイケルが仲間のドンたちを集結させたホテルを、ヘリコプターからマシンガンで襲撃。多くの死傷者が出る中、九死に一生を得たマイケルは、ザザを操る黒幕の存在を直感する。 血と暴力の世界から、抜け出そうとしても抜けられない。そんな己の人生を振り返って、マイケルは、かつて次兄のフレドまで手に掛けたことへの悔恨の念を深くする。ヴィンセントと愛娘のメアリーが恋に落ちたことも、彼を苦悩させた。 ヴァチカンとの取引も暗礁に乗り上げる中、マイケルはヴィンセントに命じて、諸々のトラブルの裏とその黒幕を探らせる。そして彼を、ファミリーの後継者に任ずると同時に、娘との恋を諦めるように諭す。 イタリア・パレルモのオペラ劇場での、息子アンソニーのデビューの夜。ファミリーが集結するそのウラで、またもや血と報復の惨劇が繰り広げられていく。 そしてマイケルには、己が死ぬことよりも辛い“悲劇”が待ち受けていた。 ********* 1990年のクリスマスにアメリカで公開された本作は、アカデミー賞では7部門でノミネートされながらも、結局受賞には至らなかった。興行的にも批評的にも、前2作には、遠く及ばない結果となった『PARYTⅢ』は、同じコッポラを監督としながらも、『ゴッドファーザー』3部作の中では、まるで「鬼っ子」のような扱いを受けるに至ったのである。 そもそも前2作の絶大なる成功がありながら、なぜ『PARTⅢ』の登場までには、16年の歳月が掛かったのか? それは一言で言えばコッポラが、「やりたくなかった」からである。 それとは逆に、製作した「パラマウント・ピクチャーズ」は、この16年の間、折に触れてはこのドル箱シリーズの第3弾を、コッポラに作らせようと働きかけた。80年代前半には、シルベスター・スタローンの監督・主演、ジョン・トラボルタの共演で、『PARTⅢ』の製作をぶち上げたこともある。 これはスタローンの『ロッキー』シリーズで主人公の妻役を演じ続けたタリア・シャイアが、実の兄であるコッポラとスタローンの橋渡し役を務めて、実現しかかった話と言われている。結局コッポラが、スタローンに『ゴッドファーザー』を任せることには翻意して、企画が流れたと伝えられる。 では「やりたくなかった」『PARTⅢ』を、なぜコッポラ本人が手掛けるに至ったのか?大きな理由は、彼の過去作である『ワン・フロム・ザ・ハート』(82)にある。 ラスベガスをセットで再現するために、スタジオまで買い取って製作した『ワン・フロム…』は、当初1,200万ドル=約35億円を予定していた製作費が、2,700万ドル=約78億円にまで跳ね上がった。しかも劇場に観客を呼ぶことは出来ず、コッポラは破産に至ってしまったのだ。 その後コッポラは、『アウトサイダー』(83)『ランブルフィッシュ』(83)『コットンクラブ』(84)等々の小品や雇われ仕事を多くこなし、借金の返済に務めることになる。しかしディズニーランドのアトラクション用である、マイケル・ジャクソン主演の『キャプテンEO』(86)まで手掛けながらも、経済的苦境から抜け出すことは、なかなか出来なかった。 そこでようやく、自分の意図を最大限尊重するという確約を取った上で、「パラマウント」の提案に乗った。コッポラにとって、最後の切り札とも言える、『ゴッドファーザーPARTⅢ』の製作に乗り出すことを決めたのだ。 コッポラは89年4月から、『ゴッドファーザー』の原作者で、シリーズの脚本を共に手掛けてきたマリオ・プーヅォと、『PARTⅢ』の脚本執筆に取り掛かった。そしてその年の11月下旬にクランクイン。 ほぼ1年後にアメリカ公開となったわけだが、先に書いた通り批評家からも観客からも、大きな支持を得ることは出来なかった。 主演のアル・パチーノも指摘していることだが、その理由は大きく2つ挙げられる。まずは、ロバート・デュバルの不在である。 前2作を通じて、ファミリーの参謀役でマイケルの義兄弟に当たるトム・ヘーゲンを演じてきたデュバルは、『PARTⅢ』への出演を断った。コッポラの妻エレノアの著書によると、デュバルが気に入るよう何度もシナリオを書き直したのに、彼が首を縦に振ることは、遂になかった。 実際はギャラの面で折り合いが付かなかったと言われているが、結果的にヘーゲンは、既に亡くなっている設定にせざるを得なくなった。もしもデュバルが出演していたら、マイケルがヴァチカンと関わることになる触媒的な役割を果たしたという。 そして『PARTⅢ』バッシングの際に、必ず俎上に上げられたのが、マイケルの娘メアリー役のキャスティング。当初この役は、当時人気上昇中だったウィノナ・ライダーが演じることになっていた。しかし突然、「気分が良くないから、参加できない」と降板。 彼女のスケジュールに合わせて3週間も、別のシーンの撮影などで時間稼ぎをしていたのが、パーとなった。そこでコッポラは急遽、実の娘であるソフィアを、メアリー役に充てたのである。「パラマウント」などの反対を押し切ってのこの起用は、マスコミの格好の餌食となった。まるでスキャンダルのように、書き立てられたのである。 デュバルとライダーが出演しなかったことに加えて、アル・パチーノは、本作の大きな間違いとして、「マイケル・コルレオーネを裁き、償わせた」ことを挙げる。「マイケルが報いを受けて、罪の意識に苦しめられるのを誰も見たくなかった」というのだ。『PARTⅢ』のクライマックス、当初の脚本では、マイケルは敵の放った暗殺者に撃たれて、人生の幕を閉じることになっていた。しかしコッポラはそのプランを変更し、マイケルが最も大切なものを失い、その魂が死を迎えるという結末に書き変えた。 まるでシェイクスピアの「リア王」や、それを原作とした、黒澤明監督の『乱』(85)の主人公が迎える結末と重なる。黒澤が、コッポラの最も敬愛する監督であることは、多くが知る通りである。 コッポラは、自らの経験をマイケルに重ねていたとも思われる。『PARTⅢ』の準備に入る3年ほど前=1986年に、コッポラは当時22歳だった長男のジャン=カルロを、ボート事故で失っているのである。 アル・パチーノが指摘する本作の大きな間違いは、実はコッポラにとって、最も譲れない部分だったのではないだろうか? さて『ゴッドファーザー』シリーズを愛する気持ちでは、人後に落ちない自負がある私だが、91年春、日本での劇場公開時に『PARTⅢ』を鑑賞した時の感想を、率直に書かせていただく。それは第1作・第2作に比べれば見劣りするが、「悪くない」というものだった。『ワン・フロム…』後の紆余曲折を目の当たりにしてきただけに、コッポラは『ゴッドファーザー』を撮らせると、やっぱり違う。この風格は彼にしか出せないと、素直に思えた。 そして前2作が、パチーノやデ・ニーロといったニュースターを生み出したのと同じ意味で、マイケルの跡目を引き継ぐことになる、ヴィンセント役のアンディ・ガルシアの登場を歓迎した。ガルシアは、『アンタッチャブル』(87)『ブラックレイン』(89)で注目を集めた、まさに伸び盛りの30代前半に本作に出演。アカデミー賞の助演男優賞にもノミネートされるような、素晴らしい演技を見せている。 本作の後、彼の主演で、レオナルド・ディカプリオを共演に迎えて、『ゴッドファーザーPARTⅣ』が企画されたのにも、納得がいく。残念ながらガルシアは、パチーノやデ・ニーロのようには、ビッグにはならなかったが…。 実はコッポラは本作に、『PARTⅢ』というタイトルを付けたくなかったという。彼が当初構想したタイトルは、『Mario Puzo's The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone』。翻訳すれば『ゴッドファーザー:マイケル・コルレオーネの最期』である。 そしてコッポラは、『PARTⅢ』公開30周年となる昨年=2020年、フィルムと音声を修復。新たなオープニングとエンディング及び音楽を付け加えて再構成を行い、当初の構想に基づくタイトルに変えて、リリースを行った。 このニューバージョンに対し、アル・パチーノは「良くなったと確信した」と賞賛。それまで『PARTⅢ』を「好きじゃなかった」というダイアン・キートンも、この再編集版を「人生最高の出来事のひとつ」と、手放しで絶賛している。 私ももちろん、この『』を鑑賞しているが、何がどのように「良くなった」かは、今回は敢えて触れない。それはまた、別の話である。■ 『ゴッドファーザーPARTⅢ』TM & COPYRIGHT © 2022 BY PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED

-

COLUMN/コラム2024.11.05

イタリア映画界の伝説的セックス・シンボル、エドウィジュ・フェネシュの代表作シリーズがザ・シネマに登場!

世界的に性の解放が叫ばれ映画における性表現が自由化された’70年代、イタリアではセックス・コメディ映画が大ブームを巻き起こす。Commedia sexy all'italiana(イタリア式セックス・コメディ)と呼ばれるこれらの映画群は、一部の野心的で志の高い作品を除けば美女たちの赤裸々ヌードと低俗な下ネタギャグで見せるバカバカしいB級エンターテインメントで、それゆえ当時の批評家からは散々酷評されたものの、しかし大学生や労働者階級の若者を中心とした男性ファンからは大いに支持された。バーバラ・ブーシェにグロリア・グイダ、ラウラ・アントネッリにアニー・ベル、フェミ・ベヌッシにリリ・カラーチにダニエラ・ジョルダーノにアゴスティナ・ベッリにジェニー・タンブリにキャロル・ベイカーなどなど、数多くのグラマー女優たちがイタリア式セックス・コメディ映画で活躍したが、中でも特に絶大な人気を誇ったのはエドウィジュ・フェネシュである。 「イタリア式セックス・コメディの女王」と呼ばれ、イタリアでは’70年代を象徴するセックス・シンボルとして有名なエドウィジュ・フェネシュ。欧米では今もカルト的な人気が高く、クエンティン・タランティーノ監督やイーライ・ロス監督もフェネシュの大ファンを公言しているほどだが、しかし日本では劇場公開作が少ないため知名度は極めて低い。そんな彼女の代表作のひとつである『青い経験』シリーズが、なんとザ・シネマで放送されるということで、今回は作品の見どころに加えて、日本ではあまり知られていない女優エドウィジュ・フェネシュとイタリア式セックス・コメディの世界について解説してみたいと思う。 ジャッロ映画の女王からイタリア式セックス・コメディの女王へ 1948年12月24日のクリスマス・イヴ、当時まだフランス領だった中東アルジェリアの古都ボーヌ(現在のアンバナ)に生まれたエドウィジュ・フェネシュ。父親フェリックスはスコットランドやチェコの血が入ったマルタ人、母親イヴォンヌはベネチアをルーツとするシシリア生まれのイタリア人だが、2人の間に生まれたフェネシュの国籍はフランスである。裕福な家庭に育って9歳からバレエを習っていたそうだが、しかし両親の離婚とアルジェリア独立戦争の影響から、母親に連れられて南仏ニースへ移住。18歳の時に初めて結婚したが、しかし1年も経たず離婚している。 人生の大きな転機が訪れたのはちょうどその頃。ニースの街を歩いていたところ、映画監督ノルベール・カルボノーにスカウトされ、出番1シーンのみの端役ながら’67年に映画デビューを果たしたのだ。その年、当時カンヌ国際映画祭で毎年行われていた美人コンテスト「レディ・フランス」に出場して優勝したフェネシュは、さらに欧州各国代表が集まる国際大会「レディ・ヨーロッパ」にも出場。惜しくも3位に終わったものの、しかしこれをきっかけにイタリアのエージェントから声がかかり、女性ターザン映画『Samoa, regina della giungla(サモア、ジャングルの女王)』(’68)に主演。フェネシュは母親と一緒にローマへ移り住む。 ただし、フェネシュが最初に映画スターとして認められたのはイタリアではなく西ドイツ。なかなかヒットに恵まれず燻っていた彼女は、イタリアの男性向け成人雑誌「プレイメン」でヌードグラビアを発表したところ、ひと足先に性の解放が進んでいた西ドイツへ招かれてセックス・コメディ映画に引っ張りだことなったのだ。その中の一本が、西ドイツとイタリアの製作会社が共同出資した『Die Nackte Bovary(裸のボヴァリー)』(’69)。この作品でフェネシュは、その後のキャリアを左右する重要な人物と出会うことになる。イタリア側の映画プロデューサー、ルチアーノ・マルティーノである。 祖父は日本でも大ヒットしたイタリア初のトーキー映画『愛の唄』(’30)で知られる往年の名匠ジェンナーロ・リゲッティ、祖母は「イタリアのメアリー・ピックフォード」と呼ばれた大女優マリア・ヤコビーニ、母親リア・リゲッティも元女優で、5つ年下の弟もB級娯楽映画の名職人セルジオ・マルティーノという映画一家出身のルチアーノ・マルティーノ。’60年代初頭よりミーノ・ロイとのコンビでソード&サンダル映画やマカロニ・ウエスタン、モンド・ドキュメンタリーなどのB級娯楽映画を大量生産してヒットを飛ばしたルチアーノは、’70年に自身の映画会社ダニア・フィルムを設立。弟セルジオやウンベルト・レンツィ、ドゥッチョ・テッサリ、ジュリアーノ・カルニメオなどの娯楽職人を雇い、ジャッロ(イタリア産猟奇サスペンス)やクライム・アクションといった人気ジャンルの映画を次々とプロデュースしていた。 そのルチアーノ・マルティーノと’71年に結婚(年齢差は15歳)したフェネシュは、いわばダニア・フィルムの看板スターとして売り出されることになる。第1弾となったのがセルジオ・マルティーノ監督のジャッロ映画『Lo strano vizio della signora Wardh(ワルド夫人の奇妙な悪徳)』(’71)だ。これがイタリアのみならずヨーロッパ各国やアメリカでもヒットしたことから、立て続けにジャッロ映画のヒロインを演じたフェネシュ。先述した通り「イタリア式セックス・コメディの女王」と呼ばれた彼女だが、同時に「ジャッロ映画の女王」でもあったのだ。タランティーノやイーライ・ロスが夢中になったのもジャッロ映画のフェネシュ。ただ、実のところ彼女が主演したジャッロ映画はせいぜい5~6本。数としては決して多くないのだが、しかしいずれも非常にクオリティが高く、中でもセルジオ・マルティーノ監督と組んだ『Lo strano vizio della signora Wardh』と『Tutti i colori del buio(暗闇の中のすべての色)』(’72)は、当時のダリオ・アルジェント作品と比べても引けを取らない見事な傑作。いまだ日本へ輸入されないままなのは実に惜しい。 次に、ルチアーノ・マルティーノは折からのイタリア式セックス・コメディの人気に便乗するべく、ピエル・パオロ・パゾリーニの『デカメロン』(’71)や『カンタベリー物語』(’72)に影響されたエロティック時代劇コメディ『Quel gran pezzo dell'Ubalda tutta nuda e tutta calda(全裸でセクシーなウバルダの見事な作品)』(’72)をエドウィジュ・フェネシュの主演で発表。これがイタリア国内で空前の大ヒットを記録したことから、イタリア式セックス・コメディのブームが本格的に到来したと言われている。もちろん、フェネシュにとってもキャリアの大きな転機となり、これ以降、彼女は年に3~5本のハイペースでイタリア式セックス・コメディ映画に主演することとなる。 イタリア式セックス・コメディが若い男性ファンに支持された理由とは? イタリア式セックス・コメディとは、’60年代に花開いた「Commedia all'italiana(イタリア式コメディ)のサブジャンル。高度経済成長期にさしかかった当時のイタリアでは、ローマやミラノなどの大都会を中心に庶民生活は豊かとなり、リベラルで進歩的な価値観が急速に浸透していったが、しかしその一方でカトリックの総本山バチカンのお膝元だけあって旧態依然とした保守的な価値観も根強く、さらに地方へ行けば家父長制の伝統も色濃い男尊女卑の風潮もまだまだ残っていた。そんなイタリア社会の矛盾を辛辣なユーモアで笑い飛ばしたのが、ジャンル名の語源ともなったピエトロ・ジェルミ監督の『イタリア式離婚狂騒曲』(’61)やディーノ・リージ監督の『追い越し野郎』(’62)、マルコ・フェレーリ監督の『女王蜂』(’63)といった一連の「イタリア式コメディ」映画。その中でも、イタリア庶民の大らかな性をテーマにした巨匠ヴィットリオ・デ・シーカの『昨日・今日・明日』(’63)や、デ・シーカに加えてフェリーニやヴィスコンティなどの巨匠が集結したオムニバス艶笑譚『ボッカチオ’70』(’62)辺りが、イタリア式セックス・コメディのルーツと言えるかもしれない。 そのイタリア式セックス・コメディが興隆したのは’70年代に入ってから。当時のイタリアでは学生運動や労働者運動など左翼革命の嵐が吹き荒れ、リベラルな気運が高まる中で映画の性描写も自由になっていた。実際、ヌードや濡れ場を積極的に描いたのは、ベルナルド・ベルトルッチやエリオ・ペトリ、サルヴァトーレ・サンペリなどの左翼系映画監督たちだ。パゾリーニなどはその代表格と言えよう。『デカメロン』と『カンタベリー物語』(’72)が立て続けにヒットすると、それをパクった「デカメロンもの」と呼ばれる映画群が雨後の筍のように登場。これをきっかけにイタリア式セックス・コメディが量産されるようになり、たちまち学園ものから犯罪ものまで様々にバリエーションを広げ、いわばポルノ映画の代用品として若い男性観客層から支持されるようになる。 先述したようにカトリック教会の影響などから、依然として保守的な価値観の根強かった当時のイタリア社会。それゆえ、映画における性表現の自由化は進んだものの、しかしこれがハードコア・ポルノとなるとまた話は別で、アメリカやフランスなど他国に比べると普及するのがだいぶ遅かった。イタリアで最初のポルノ映画館がミラノでオープンしたのは’79年。ちょうどアメリカとイタリアが合作したポルノ巨編『カリギュラ』(’79)が公開された年だ。最初の純国産ハードコア・ポルノ映画と言われているのは、ジョー・ダマート監督がドミニカ共和国で撮影した『Sesso nero(黒いセックス)』(’80)。それ以前は、例えばラウラ・ジェムサー主演のソフトポルノ『愛のエマニエル』(’75)のように、国外への輸出用などにハードコア・シーンを別撮りして追加するケースこそあったものの、しかし本格的なハードコア・ポルノ映画がイタリアで作られることはなかったそうだ。 ちなみに、ラウラ・アントネッリが主演したサルヴァトーレ・サンペリ監督の『青い体験』(’73)や、パスカーレ・フェスタ・カンパニーレ監督の強烈な風刺喜劇『SEX発電』(’75)などの一部作品を除くと、本国イタリア以外では滅多に配給されることもヒットすることもなかったというイタリア式セックス・コメディ。エドウィジュ・フェネシュの主演作にしたって、日本で劇場公開されたのは『ああ結婚』(’75)のみで、あとはテレビ放送やビデオ発売されただけ。それだって一握りの作品だけだ。なぜイタリア式セックス・コメディは国外で通用しなかったのか。その最大の理由は恐らく、セクシズム丸出しのユーモア・センスにあるのではないかと思う。 なにしろ、当時のイタリア式セックス・コメディは覗きや痴漢やレイプなど女性の人権を蔑ろにするような描写がテンコ盛りで、なおかつそれらを面白おかしく消費する傾向が強い。登場する女性キャラも男性に都合の良い好色な美女だったり、お堅い女性でも無理やり押し倒せばメロメロになったり。いわゆる「いやよいやよも好きのうち」ってやつですな。また、同性愛者や身体障碍者、有色人種などのマイノリティを小バカにするようなネタも多い。確かに当時のアメリカやヨーロッパ、日本などでも男尊女卑かつ差別的な表現を含むセックス・コメディは少なからず存在したが、しかしイタリア式セックス・コメディのそれはちょっとレベルが違うという印象だ。 とにもかくにも、こうしてイタリア式セックス・コメディの女王として超売れっ子となったエドウィジュ・フェネシュ。中でも特に人気を集めたのは、女性警官やらナースやらに扮したフェネッシュが、その美貌とお色気で性欲過多なイタリア男たちを大暴走させる職業女性ものである。セクシーでタフな美人女性警官が珍騒動を巻き起こす『エロチカ・ポリス』(’76)シリーズに、色っぽい女性兵士が男社会の軍隊を大混乱に陥れる『La soldatessa alla visita militare(女兵士の軍隊訪問)』(’76)とその続編の「女兵士」シリーズなど枚挙に暇ないが、今回はその中から妖艶な女教師が男子生徒ばかりかその父兄までをも悩殺する『青い経験』(’75)シリーズがザ・シネマにお目見えする。 エドウィジュ・フェネシュのセクシーな魅力が詰まった『青い経験』シリーズ 日本ではタイトルに「青い経験」を冠したエドウィジュ・フェネシュの主演作が全部で5本、テレビ放送ないしビデオ発売されているものの、しかし正式なシリーズ作品はナンド・チチェロ監督の『青い経験』(’75)とマリアーノ・ラウレンティ監督の『青い経験 エロチカ大学』(’78)、そしてミケーレ・マッシモ・タランティーニ監督の『青い経験 誘惑の家庭教師』(’78)の3本。それ以外は日本側で勝手にシリーズを名乗らせた無関係な映画である。その中から、今回ザ・シネマで放送されるのは2作目と3作目。そこで、まずはシリーズの原点である1作目を簡単に振り返っておきたい。 頭の中が女の子とセックスのことでいっぱいのお坊ちゃんフランコは、勉強などそっちのけで悪友たちとイタズラ三昧の毎日。息子の将来を心配した汚職議員の父親が、フランコの成績改善と引き換えに昇進を校長へ持ちかけたところ、エドウィジュ・フェネシュ演じる美人教師ジョヴァンナが家庭教師を務めることになり、すっかり一目惚れしたフランコは彼女をモノにするべく勉強そっちのけで猛アプローチを展開する。『青い体験』の影響下にあることは一目瞭然の性春コメディ。権力者の不正が蔓延るイタリア社会の悪しき風習をさりげなく皮肉っている辺りは、マカロニ・ウエスタンの名脚本家ティト・カルピの良心と言えるかもしれないが、しかしデート・レイプや人身売買を笑いのネタにしたり、同性愛に関する描写が偏見まみれだったり、やっぱり最後は男が女を強引に押し倒すことで結ばれてハッピーエンドだったりと、内容的に性差別的な傾向が顕著な作品でもある。 そして、今回放送されるのが2作目『青い経験 エロチカ大学』と3作目『青い経験 誘惑の家庭教師』。いずれもストーリー的には完全に独立しており、キャストの顔ぶれ自体は続投組が多いものの、しかし登場人物も設定も作品ごとに全く違うため、1作目を見ていなくても問題はないし、そればかりか見る順番すら気にする必要はないだろう。 邦題の通り大学キャンパスが主な舞台となる『青い経験 エロチカ大学』。謎の過激派グループから誘拐を予告された大富豪リカルド(レンツォ・モンタニャーニ)は、秘書ペッピーノ(リノ・バンフィ)の助言で貧乏人に化けて家族ともども下町へと引っ越すのだが、しかし大学生の息子カルロ(レオ・コロンナ)はそんなことお構いなしで、性欲を持て余した悪友たちとエッチなイタズラに勤しんでいる。そんな彼は学長の姪っ子である新任の美人英語教師モニカ(エドウィジュ・フェネシュ)に一目惚れするのだが、父親リカルドも町で偶然知り合った彼女に夢中となり、強引に理由を作ってモニカに英語の個人教授を依頼。すっかり2人が出来ているものと早合点したカルロは、なんとかしてモニカを自分のものにしようと大奮闘する。 ‘70年代のイタリアといえば、過激派テロ・グループ「赤い旅団」による政治家や富裕層を狙った誘拐事件が多発して社会問題となったわけだが、本作ではそんな危うい世相を背景に取り込んで金持ちの独善的な身勝手を揶揄しつつ、美人教師のお色気に理性を失って右往左往する男どもの愚かさを笑い飛ばす。モニカが英単語を学生たちに復唱させながら服を脱いでいくという、カルロが妄想する英単語ストリップ・シーンなどは捧腹絶倒のバカバカしさ(笑)。なんとも他愛ない学園セックス・コメディに仕上がっている。 続く『青い経験 誘惑の家庭教師』は、大作曲家プッチーニが生まれたトスカーナ地方の古都ルッカが舞台。ミラノ出身の美人ピアノ教師ルイーザ(エドウィジュ・フェネシュ)は、恋人である評議員フェルディナンド(レンツォ・モンタニャーニ)の住むルッカへ引っ越してくるのだが、そんな彼女に大家の息子マルチェロ(マルコ・ゲラルディーニ)が一目惚れ。ところが、悪友オッタヴィオ(アルヴァーロ・ヴィタリ)がルイーザを売春婦と勘違いして噂を広めたところ、色めき立ったアパート管理人アメデオ(リノ・バンフィ)や大家の外科医ブッザーティ(ジャンフランコ・バッラ)など、アパートの住人であるスケベ男たちが彼女の体を狙って我先にと殺到する。 これまた老いも若きも揃って過剰な性欲に振り回される、世の男たちの滑稽さと哀しい性を笑い飛ばした作品。さらに実は既婚者であることを隠しており、なおかつ市長選への出馬で不倫スキャンダルを隠し通したいフェルディナンドとの駆け引きも加わることで、上へ下へと大騒ぎのドタバタ群像劇が繰り広げられる。暴行まがいの展開でマルチェロがルイーザをモノにするラストは少なからず問題ありだが、それも含めてイタリア式セックス・コメディらしさが詰まった映画と言えよう。 どちらの作品も、エドウィジュ・フェネシュのルネッサンス絵画を彷彿とさせるヴィーナスのような美貌と、古代ローマの彫刻も顔負けの立派なグラマラス・ボディこそが最大の見どころ。また、レンツォ・モンタニャーニにリノ・バンフィ、アルヴァーロ・ヴィタリなど、フェネシュ主演作の常連でもあったイタリア式セックス・コメディに欠かせない名優たちの、実にベタでアクの強いコメディ演技も要注目である。 その後、’79年にルチアーノ・マルティーノと離婚したフェネシュは、引き続きイタリア式セックス・コメディで活躍しつつ、ディーノ・リージやアルベルト・ソルディなど一流監督の映画にも出るようになるのだが、しかし先述したようにハードコア・ポルノの普及でイタリア式セックス・コメディが急速に衰退すると、演技力よりも美貌とヌードが売りだった彼女にとって厳しい時代が訪れる。そこで、後にフェラーリ会長やアリタリア航空会長を歴任し、当時フィアット・グループの重役だったルカ・ディ・モンテゼーモロの恋人だったフェネシュは、その強力なコネを使ってテレビ界へ転身。バラエティ番組の司会者やエンターテイナーとして活躍するようになり、おのずとヌードも封印してしまう。ティント・ブラス監督の文芸エロス映画『鍵』(’83)の主演を断ったのもこの頃だ。 ちなみに、映画会社社長ルチアーノ・マルティーノに大物実業家ルカ・ディ・モンテゼーモロと、社会的地位の高い男性パートナーの影響力に助けられてキャリアを切り拓いたフェネシュだが、これは昔のイタリア女優に共通する処世術。ソフィア・ローレン然り、シルヴァーナ・マンガーノ然り、クラウディア・カルディナーレ然り、イタリアのトップ女優たちの多くは、夫や恋人である大物プロデューサーや有名映画監督などの後ろ盾があった。「イタリアではプロデューサーの妻やガールフレンドがいい役を独占する」と不満を持ったエルサ・マルティネッリは、アメリカでブレイクしたことからハリウッドに活動の拠点を移してしまった。なにしろ、伝統的に男尊女卑の根強いイタリアでは映画界も基本的に男性社会。女優が名声を維持するためには、権力を持つ男性のサポートが必要だったのである。 閑話休題。やがて舞台女優へも進出してセックス・シンボルからの脱却を図ったフェネシュは、’90年代に入ると自らの製作会社を設立して映画やテレビドラマのプロデューサーとなり、名匠リナ・ウェルトミュラーの『Ferdinando e Carolina(フェルディナンドとカロリーナ)』(’99)やアル・パチーノ主演の『ベニスの商人』(’04)、イタリアで話題になったテレビのロマンティック・コメディ『È arrivata la felicità(幸せがやって来た)』(‘15~’18)などを手掛けている。イーライ・ロス監督のアメリカ映画『ホステル2』(’07)へのカメオ出演で久々に女優復帰も果たした。最近では巨匠プピ・アヴァティが半世紀に渡る男性2人の友情を描いた映画『La quattordicesima domenica del tempo ordinario(平凡な時代の第14日曜日)』(’23)に、ガブリエル・ラヴィア演じる主人公マルツィオの別れた妻サンドラ役で登場。若き日のサンドラの母親役をシドニー・ロームが演じているそうで、これは是非とも見てみたい。■ 『青い経験 エロチカ大学』© 1978 DEVON FILM – MEDUSA DISTRIBUZIONE『青い経験 誘惑の家庭教師』© 1979 DEVON FILM – MEDUSA DISTRIBUZIONE

-

COLUMN/コラム2023.04.03

‘80年代の日本の映画ファンを熱狂させたロックンロールの寓話『ストリート・オブ・ファイヤー』

アメリカよりも日本で大ヒットした理由とは? 日本の洋画史を振り返ってみると、本国では不入りだったのになぜか日本では大ヒットした作品というのが時折出てくる。その代表格が『小さな恋のメロディ』(’71)とこの『ストリート・オブ・ファイヤー』(’84)であろう。リーゼントに革ジャン姿のツッパリ・バイク集団にロックンロールの女王が誘拐され、かつて彼女の恋人だった一匹狼のアウトロー青年が救出のため馳せ参じる。ただそれだけの話なのだが、全編に散りばめられたレトロなアメリカン・ポップカルチャーと、いかにも’80年代らしいMTV風のスタイリッシュな映像が見る者をワクワクさせ、不良vs不良の意地をかけた白熱のガチンコ・バトルと、ドラマチックでスケールの大きいロック・ミュージックが見る者の感情を嫌が上にも煽りまくる。血沸き肉躍るとはまさにこのことであろう。 当時まだ高校生1年生だった筆者も、映画館で本作を見て鳥肌が立つくらい感動したひとりだ。その年の「キネマ旬報」の読者選出では外国映画ベスト・テンの堂々第1位。エンディングを飾るテーマ曲「今夜は青春」は、大映ドラマ『ヤヌスの鏡』の主題歌「今夜はエンジェル」として日本語カバーされた。当時の日本で『ストリート・オブ・ファイヤー』に熱狂した映画ファンは、間違いなく筆者以外にも大勢いたはずだ。それだけに、実は本国アメリカでは見事なまでに大コケしていた、どうやら興行的に当たったのは日本くらいのものらしいと、だいぶ後になって知った時は心底驚いたものである。 ではなぜ本作が日本でそれだけ受けたのかというというと、あくまでもこれは当時を知る筆者の主観的な肌感覚ではあるが、恐らく昭和から現在まで脈々と受け継がれる日本の不良文化が背景にあったのではないかとも思う。実際、良きにつけ悪しきにつけ’80年代はツッパリや暴走族の全盛期だった。なにしろ、横浜銀蝿やなめ猫やスケバン刑事が大流行した時代である。加えて、当時の日本ではロックンロールにプレスリーにジェームズ・ディーンなど、本作に登場するような’50年代アメリカのユース・カルチャーに対する憧憬もあった。まあ、これに関しては、同時代のイギリスで巻き起こった’50年代リバイバルやロカビリー・ブームが日本へ飛び火したことの影響もあったろう。さらに、’70年代の『小さな恋のメロディ』がそうだったように、劇中で使用される音楽の数々が日本人の好みと合致したことも一因だったかもしれない。いずれにせよ、アメリカ本国での評価とは関係なく、本作には当時の日本人の琴線に触れるような要素が揃っていたのだと思う。 実は『ウォリアーズ』の姉妹編だった!? 冒頭から「ロックンロールの寓話」と銘打たれ、続けて「いつかどこかで」と時代も舞台も曖昧に設定された本作。まるで’50年代のニューヨークやシカゴのようにも見えるが、しかしよくよく目を凝らすと様々な時代のアメリカ文化があちこちに混在しているし、確かにリッチモンドやバッテリーという地名は出てくるものの、しかしどうやら実在する土地とは全く関係がないらしい。つまり、これは現実とよく似ているが現実ではない、この世のどこにも存在しない架空の世界の物語なのだ。 とある大都会の寂れかけた地区リッチモンドで、地元出身の人気女性ロック歌手エレン・エイム(ダイアン・レイン)のコンサートが開かれる。詰めかけた大勢の若者で熱気に包まれる会場。すると、どこからともなくバイク集団ボンバーズの連中が現れ、リーダーのレイヴン(ウィレム・デフォー)の号令で一斉にステージへ乱入する。バンドマンやスタッフに殴りかかる暴走族たち、パニックに陥って逃げ惑う観客。悲鳴や怒号の飛び交う大混乱に乗じて、まんまとレイヴンはエイミーを連れ去っていく。その一部始終を目撃していたのが、近くでダイナーを経営する女性リーヴァ(デボラ・ヴァン・ヴァルケンバーグ)。警察なんか頼りにならない。なんとかせねばと考えた彼女は、ある人物に急いで電報を打つのだった。 その人物とはリーヴァの弟トム・コディ(マイケル・パレ)。かつて地元では札付きのワルとして鳴らし、兵隊を志願して出て行ったきり音沙汰のなかった彼は、実はエレンの元恋人でもあったのだ。久しぶりに再会した弟へ、誘拐されたエレンの救出を懇願するリーヴァ。だが、音楽の道を目指すエレンと苦々しい別れ方をしたトムは躊躇する。なぜなら、今もなお心のどこかで彼女に未練があるからだ。それでも姉の説得で考えを変えたトム。しかし、エレンのマネージャーで現在の恋人でもある傲慢な成金男ビリー(リック・モラニス)から負け犬呼ばわりされた彼は、カチンときた勢いで1万ドルの報酬と引き換えにエレンを救い出すことに合意する。別に未練があるわけじゃない、単に金が欲しいだけだという言い訳だ。 ボンバーズの本拠地はリッチモンドから離れた貧困地区バッテリー。バーで知り合ったタフな女兵士マッコイ(エイミー・マディガン)を相棒に従え、古い仲間から武器を調達したトムは、依頼人のビリーを連れてボンバーズが根城にする場末のナイトクラブ「トーチーズ」へ向かう。客を装って潜入したマッコイがエレンの監禁場所を押さえ、その間にトムが表でたむろする暴走族を銃撃して注意をそらすという作戦だ。これが見事に功を奏し、エレンを無事に奪還することに成功したトムたちだが、しかし面目を潰されたレイヴンと仲間たちも黙ってはいなかった…! 本作の生みの親はウォルター・ヒル監督。当時、エディ・マーフィとニック・ノルティ主演の『48時間』(’82)を大ヒットさせ、ハリウッド業界での評判もうなぎ上りだった彼は、それこそ「鉄は熱いうちに打て」とばかり、すぐさま次なる新作の構想を練る。その際に彼が考えたのは、自作『ウォリアーズ』(’79)の世界に再び挑戦することだったという。実際、本作を見て『ウォリアーズ』を連想する映画ファンは多いはずだ。ニューヨークのコニー・アイランドを根城にする不良グループが、ブロンクスで開かれたギャングの総決起集会に参加したところ罠にはめられ、逃亡の過程で各地区の不良グループと戦いながら地元へ辿り着くまでを描いた『ウォリアーズ』。「都会のヤンキーがよその縄張りへ行って帰って来るだけ」というストーリーの基本プロットは本作と同じだ。雨上がりの濡れたアスファルトに地下鉄や車などを乗り継いでの逃避行、アメリカ下町の不良文化など、それ以外にも符合する点は少なくない。グラフィックノベルの実写版的な世界観も共通していると言えよう。さながら姉妹編のような印象だ。 400万ドルの製作費に対して2200万ドルもの興行収入を稼ぎ出す大ヒットとなった『ウォリアーズ』だが、しかしウォルター・ヒル監督にとってはいろいろと悔いの残る作品でもあった。同作をグラフィックノベルの実写版として捉え、ポスプロ段階でコミック的な演出効果を加えようと考えていたヒル監督だが、しかしパラマウントから指定された締め切りを守るために断念せざるを得なかった(’05年に製作されたディレクターズ・カット版でようやく実現)。しかも、劇場公開時には映画の内容に刺激された若者たちが各地で暴動を繰り広げ、恐れをなしたパラマウントはプロモーション展開を自粛。一部の映画館では上映を中止するところも出てしまった。そもそもヒル監督によると、パラマウントは最初から同作の宣伝に非協力的だったという。紆余曲折あって『48時間』では再びパラマウントと組んだヒル監督だが、しかし同社から次回作を要望された彼が、あえて本作の企画をパラマウントではなくユニバーサルへ持ち込んだことも頷ける話だろう。 恐らく彼としては、『ウォリアーズ』で叶わなかった理想を本作で実現しようと考えたのかもしれない。シーンの切り替わりで象徴的に使われるギザギザのワイプなどは、なるほどコミック的な演出効果とも言えよう。また、今回はユニバーサルから潤沢な予算が与えられたこともあり、一部のシーンを除く全てをスタジオのセットで撮影。高架鉄道や多階層道路のシーンはシカゴで、貧困地区バッテリーはロサンゼルス市内の工場廃墟で撮影されているが、主な舞台となるリッチモンド地区はユニバーサル・スタジオに大掛かりなオープンセットを組み、夜間シーンはそこに天幕を張って撮影されている。おかげで、狙い通りのコミック的な「作り物感」が生まれ、より「ロックンロールの寓話」に相応しい世界を構築することが出来たのだ。 ‘80年代のトレンドを吸収したウォルター・ヒル流「MTV映画」 もちろん、ヒル監督が熱愛する西部劇の要素もふんだんに盛り込まれている。そもそも、郷里に舞い戻ったヒーローが相棒を引き連れ、無法者たちにさらわれたヒロインを救い出すという設定は西部劇映画の王道である。中でも、監督が特に意識したのはセルジオ・レオーネのマカロニ・ウエスタン。ニヒルでクールで寡黙な主人公トム・コディは、さながら若き日のクリント・イーストウッドの如しである。また、本作の主要キャラクターはほぼ若者で占められ、中高年は全くと言っていいほど出てこないのだが、これは当時ハリウッドを席巻していたスティーヴン・スピルバーグとジョン・ヒューズの映画に倣ったとのこと。つまり、若い観客層にターゲットを定めたのである。実際、’80年代のハリウッド映画は若年層の観客が主流となり、その需要に応えるかのごとくトム・クルーズやモリー・リングウォルドやマイケル・J・フォックスなどなど、数えきれないほどのティーン・アイドル・スターが台頭していた。そこで本作が集めたのは、駆け出しの新人を中心とした若手キャストだ。 主人公トム・コディにはトム・クルーズ、エリック・ロバーツ、パトリック・スウェイジがオーディションを受けたが、最終的にヒル監督はマイナーな青春ロック映画『エディ&ザ・クルーザーズ』(’83)に主演した若手マイケル・パレに白羽の矢を当てる。ヒロインのエレン役には、当時18歳だったダイアン・レイン。本作のキャストでは唯一、知名度のある有名スターだ。もともとはダリル・ハンナが最有力候補だったが、結局はキャリアもネームバリューもあるダイアンが選ばれた。恐らく、マイケル・パレがまだ無名同然だったため、引きのあるスターが欲しかったのだろう。エレンのいけ好かないマネージャー、ビリー役は、当時テレビのお笑い番組「Second City Television」で注目されていたコメディアンのリック・モラニス。プロデューサーのジョエル・シルヴァーがモラニスの大ファンだったのだそうだ。 さらに、当初トムの姉リーヴァ役でオーディションを受けたエイミー・マディガンが、トムの相棒マッコイ役を演じることに。本来、この役はラテン系の巨漢男という設定で、役名もメンデスという名前だったという。しかし「これを女に変えて私にやらせて!絶対に面白いから!」とエイミー自らが監督に直訴したことで女性キャラへと変更されたのだ。そういえば、ヒル監督が製作と脚本のリライトを手掛けた『エイリアン』(’79)の主人公リプリーも、もともとは男性という設定だったっけ。代わりに姉リーヴァ役に起用されたのは、『ウォリアーズ』のヒロイン役だったデボラ・ヴァン・ヴァルケンバーグ。さらに、ヒル監督がキャスリン・ビグローの処女作『ラブレス』(’82)を見て注目したウィレム・デフォーが、暴走族のリーダー、レイヴン役を演じて強烈なインパクトを残す。本作で初めて彼を知ったという映画ファンも多かろう。 そのほか、ビル・パクストン(バーテン役)にE・G・デイリー(エレンの追っかけベイビードール役)、エド・ベグリー・ジュニア(バッテリー地区の浮浪者)、リック・ロソヴィッチ(新米警官)、ミケルティ・ウィリアムソン(黒人コーラスグループのメンバー)など、後にハリウッドで名を成すスターたちが顔を出しているのも要注目ポイント。デイリーは歌手としても成功した。また、『フラッシュダンス』(’83)でジェニファー・ビールスのボディダブルを担当したマリーン・ジャハーンが、ナイトクラブ「トーチーズ」のダンサーとして登場。ちなみに、トーチーズという名前のクラブは、ヒル監督の『ザ・ドライバー』(’78)や『48時間』にも出てくる。 ところで、ヒル監督が本作を撮るにあたって、実は最も影響されたというのがその『フラッシュダンス』。全編に満遍なく人気アーティストのポップ・ミュージックを散りばめ、映画自体を1時間半のミュージックビデオに仕立てた同作は空前の大ブームを巻き起こし、その後も『フットルース』(’84)や『ダーティ・ダンシング』(’87)など、『フラッシュダンス』のフォーマットを応用した「MTV映画」が大量生産されたのはご存知の通り。要するに、『ストリート・オブ・ファイヤー』もこのトレンドにちゃっかりと便乗したのである。そのために制作陣は、パティ・スミスやトム・ペティのプロデューサーとして知られるジミー・アイオヴィーンを音楽監修に起用。ジョン・ヒューズの『すてきな片想い』(’84)では当時のニューウェーブ系ヒット曲を総動員したアイオヴィーンだが、一転して本作ではユニバーサルの意向を汲んで、映画用にレコーディングされたオリジナル曲ばかりで構成することに。オープニング曲「ノーホエア・ファスト」を書いたジム・スタインマンを筆頭に、トム・ペティやスティーヴィー・ニックス、ダン・ハートマンなどの有名ソングライターたちが楽曲を提供している。 ダイアン・レインの歌声を吹き替えたのは、ロックバンド「フェイス・トゥ・フェイス」のリードボーカリスト、ローリー・サージェントと、ジム・スタインマンの秘蔵っ子ホリー・シャーウッド。「ノーホエア・ファスト」と「今夜は青春」には、「ファイアー・インク」なるバンドがクレジットされているが、これは「フェイス・トゥ・フェイス」のメンバーを中心に構成された覆面バンドだ。また、挿入曲「ソーサラー」と「ネヴァー・ビー・ユー」は、サントラ盤アルバムのみ前者をマリリン・マーティン、後者をマリア・マッキーと、当時売り出し中の若手女性ボーカリストが歌っている。つまり、映画とサントラ盤では歌声が別人なのだ。これは黒人コーラスグループが歌う「あなたを夢見て」も同様。劇中ではウィンストン・フォードという無名の黒人男性歌手が歌声を吹き替えていたが、しかしサントラ盤アルバムを制作するにあたって作曲者のダン・ハートマンが自らレコーディング。これが全米シングル・チャートでトップ10入りの大ヒットを記録する。 ちなみに、映画の最後を締めくくる楽曲は、本作とタイトルが同じという理由から、ブルース・スプリングスティーンの「ストリーツ・オブ・ファイアー」のカバー・バージョンが選ばれ、実際に演奏シーンも撮影されていたのだが、しかしレコード会社から著作権の使用許可が下りなかった。そこで、急きょジム・スタインマンが「今夜は青春」を2日間で書き上げ、改めてラスト・シーンの撮り直しが行われたのである。ダイアン・レインの髪型がちょっと不自然なのはそれが理由。というのも、当時の彼女は次回作(恐らくコッポラの『コットン・クラブ』)の撮影で髪を切っていたため、本作の撮り直しではカツラを被っているのだ。 一方、ポップソング以外の音楽スコアは、『48時間』に引き続いてジェームズ・ホーナーに依頼されたのだが、しかし出来上がった楽曲が映画のイメージとは全く違ったためボツとなり、ヒル監督とは『ロング・ライダーズ』(’80)と『サザン・コンフォート/ブラボー小隊 恐怖の脱出』(’81)で組んだライ・クーダーが起用された。確かに、ロックンロール映画にはロック・ミュージシャンが適任だ。むしろ、なぜジェームズ・ホーナーに任せようとしたのか。そちらの方が不思議ではある。 ロックンロールに暴走族に西部劇にレトロなポップカルチャーと、ウォルター・ヒル監督が少年時代からこよなく愛してきたものを詰め込んだという本作。プレミア試写での評判も非常に良く、製作陣は「絶対に当たる」との自信を持っていたそうだが、しかし結果的には大赤字を出してしまう。ヒル監督やプロデューサーのローレンス・ゴードン曰く、カテゴライズの難しい作品ゆえにユニバーサルは売り出し方が分からず、アメリカでは宣伝らしい宣伝もほとんど行われなかったという。映画でも音楽でも小説でもそうだが、残念ながら内容が良ければ成功するというわけではない。本作の場合、アメリカではビデオソフト化されてから口コミで評判が広まり、今ではカルト映画として愛されている。これをいち早く評価していたことを、日本の映画ファンは自慢しても良いかもしれない。■ 『ストリート・オブ・ファイヤー』© 1984 Universal City Studios, Inc. All Rights Reserved.