荒廃した’70年代のニューヨークを彷徨う孤独な魂

ベトナム戦争の泥沼やウォーターゲート事件のスキャンダルによって国家や政治への信頼が地に堕ち、経済の低迷に伴う犯罪増加や治安悪化によって社会の秩序まで崩壊した’70年代のアメリカ。都市部の荒廃ぶりなどはどこも顕著だったが、中でもニューヨークのそれは象徴的だったと言えよう。今でこそクリーンで安全でファミリー・フレンドリーな観光地となったタイムズ・スクエア周辺も、’70年代当時はポルノ映画館やストリップ劇場やアダルト・ショップなどの怪しげな風俗店が軒を連ね、売春婦やポン引きや麻薬の売人が路上に立っているような危険地帯だった。そんな荒み切った大都会の片隅で孤独と疎外感を募らせ、やがて行き場のない怒りと不満を暴走させていくタクシー運転手の狂気に、当時のアメリカ社会を蝕む精神的病理を投影した作品が、カンヌ国際映画祭のパルムドールに輝いたマーティン・スコセッシ監督の問題作『タクシードライバー』(’76)である。

主人公は26歳の青年トラヴィス・ビックル(ロバート・デ・ニーロ)。ベトナム帰りで元海兵隊員の彼は不眠症で夜眠ることが出来ず、それなら夜勤のタクシー運転手でもして稼いだ方がマシだと考え、ニューヨークのとあるタクシー会社に就職する。人付き合いが苦手で友達のいない彼は、先輩のウィザード(ピーター・ボイル)などドライバー仲間たちとも付かず離れずの間柄。昼間は狭いアパートの部屋で日記を付けているか、四十二番街のポルノ映画館に入り浸っている。乗客の選り好みはしないし、危険な地域へ送り届けるのも構わないが、しかし我慢ならないのは街中に溢れるクズどもだ。娼婦にゴロツキにゲイに麻薬の売人。ああいう社会のゴミを一掃してやりたい。ギラギラとネオンが煌めく夜のニューヨークをタクシーで流しながら、トラヴィスはひとりぼっちで妄想の世界を彷徨う。

そんなある日、トラヴィスは街で見かけたブロンドの若い女に一目惚れする。彼女の名前はベッツィ(シビル・シェパード)。次期大統領候補であるパランタイン上院議員の選挙事務所で働くスタッフだ。いかにも育ちが良さそうで頭の切れる自信家の才媛。一介のタクシー運転手には不釣り合いな別世界の住人だが、彼女に執着するトラヴィスは半ばストーカーと化し、やがて思い切ってベッツィをデートに誘う。なにかと茶々を入れてくる同僚スタッフのトム(アルバート・ブルックス)に退屈していたベッツィは、興味本位でデートの誘いを受けたところ、なんとなく良い雰囲気になって次回の映画デートを約束する。思わず有頂天になるトラヴィス。ところが、あろうことか彼女をポルノ映画館に連れて行ってしまい、憤慨したベッツィは席を立って帰ってしまう。それっきり彼女とは音信不通に。アンタも結局はお高くとまった鼻持ちならない女だったのか。ベッツィの職場へ怒鳴り込んだトラヴィスは、散々恨み言を吐き捨てた挙句に追い出される。それ以来、彼の不眠症はますます酷くなり、精神的にも不安定な状態となっていく。

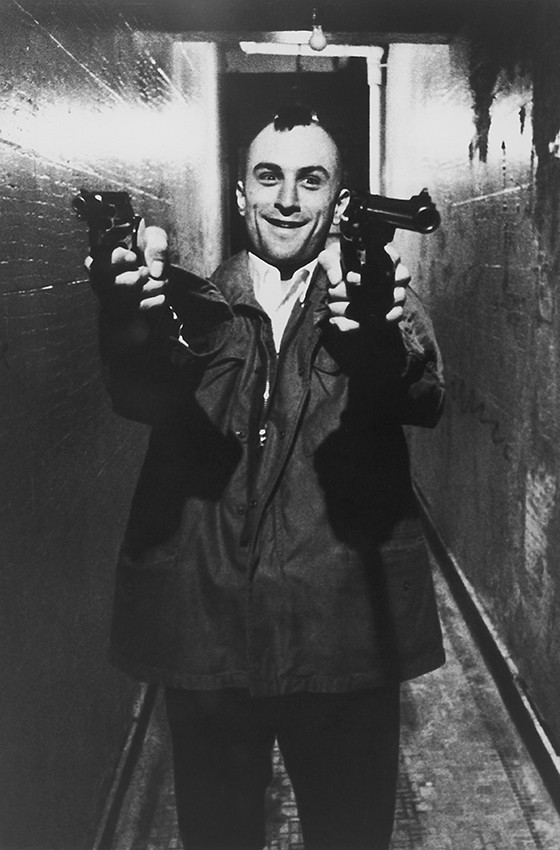

ちょうどその頃、トラヴィスがタクシーを路駐して客待ちしていたところ、未成年と思しき少女が乗り込んでくる。しかし、すぐにチンピラ風の男スポーツ(ハーヴェイ・カイテル)に無理やり引きずり降ろされ、そのまま夜の街へと消えていった。一瞬の出来事に唖然とするトラヴィス。それから暫くして、タクシーにぶつかった通行人に目を向けたトラヴィスは、それがあの時の少女であることに気付く。少女の名前はアイリス(ジョディ・フォスター)。何かに取り憑かれたようにアイリスの後を追いかけ、彼女が売春婦であることを確信した彼は、今度は何かに目覚めたかの如く知人の紹介で闇ルートの拳銃4丁を手に入れ、なまった体を鍛え直すためにハードなトレーニングを開始する。ある計画を実行するために…。

トラヴィスは脚本家ポール・シュレイダーの分身

脚本を書いたのは『レイジング・ブル』(’80)や『最後の誘惑』(’88)でもスコセッシ監督と組むことになるポール・シュレイダー。当時人生のどん底を味わっていたシュレイダーは、いわば自己療法として本作の脚本を書いたのだという。厳格なカルヴァン主義プロテスタントの家庭に生まれて娯楽を禁じられて育った彼は、17歳の時に生まれて初めて見た映画に夢中となり、カリフォルニア大学ロサンゼルス校を経て映画評論家として活動。ところが、結婚生活の破綻をきっかけに不運が重なり、住む家を失ってホームレスとなってしまった。手元に残った車で当て所もなく彷徨いながら車中生活を余儀なくされる日々。気が付くと3週間以上も誰とも話しておらず、不安と孤独のあまり心身を病んで胃潰瘍になってしまった。このままではいけない。ああはなりたくないと思うような人間になってしまいそうだ。そう強く感じたシュレイダーは、元恋人の留守宅を一時的に借りて寝泊まりしながら、およそ10日間で本作の脚本を仕上げたそうだ。現実の苦悩を物語として書くことで心が癒され、「ああなりたくない人間」から遠ざかれるような気がしたというシュレイダー。その「ああなりたくない人間」こそ、本作の主人公トラヴィス・ビックルだった。

「大都会は人をおかしくする」と語るシュレイダー。確かに大勢の人々がひしめき合って暮らす大都会は、それゆえ他人に無関心で人間関係も希薄になりがちだ。東京で就職した地方出身者がよく「都会は冷たい」と言うが、周囲に家族や友人がいなければ尚更のこと世知辛く感じることだろう。なおかつ大都会には歴然とした格差が存在し、底辺に暮らすマイノリティはその存在自体が透明化され無視されてしまう。中西部出身のよそ者で社交性に欠けた名も無きタクシー運転手トラヴィスが、ニューヨークの喧騒と雑踏に囲まれながら孤独と疎外感に苛まれていくのも不思議ではなかろう。そんな彼がようやく巡り合った希望の光が、いかにもWASP(ホワイト・アングロ・サクソン・プロテスタント)なイメージのエリート美女ベッツィ。この高根の花を何としてでも手に入れんと執着するトラヴィスだが、しかしデートでポルノ映画館に連れて行くという大失態を演じて嫌われてしまう。こうした願望と行動の大きな矛盾は彼の大きな特性だ。

清教徒的なモラルを説きながらポルノ映画に溺れ、健康を意識しながら不健康な食事をして薬物を乱用し、人の温もりを求めながらその機会を自ら台無しにする。まるで自分で自分を孤独へ追いつめていくような彼の自滅的言動は、人生に敗北感を抱く落伍者ゆえの卑屈さと自己肯定感の低さに起因するものだろう。こうして捨てるもののなくなった「弱者男性」のトラヴィスは、自分よりもさらに底辺のポン引きや娼婦や麻薬密売人などを蔑んで憎悪の目を向け、やがて自分の存在意義を証明するために社会のゴミと見做した彼らを「一掃」しようとするわけだが、しかしここでも彼の矛盾が露呈する。なにしろ、最初に選んだターゲットはパランタイン上院議員だ。誰がどう見たって、自分を振った女ベッツィへの当てつけである。しかも、ボディガードに気付かれたため、慌てて引き返すという情けなさ。「あらゆる悪と不正に立ち向かう男」と自称しておきながら、その実態は単なる逆恨みのチキン野郎である。結局、このままでは終われない!と背に腹を代えられなくなったトラヴィスは、未成年の少女アイリスを売春窟から救い出すという大義名分のもと、ポン引きや用心棒らを銃撃して血の雨を降らせるというわけだ。

ある意味、「無敵の人」の誕生譚。実はこれこそが、今もなお本作が世界中のファンから熱狂的に支持されている理由であろう。確かに’70年代アメリカの世相を背景にした作品だが、しかしその核となる人間像は極めて普遍的であり、古今東西のどこにでもトラヴィス・ビックルのような男は存在するはずだ。事実、ますます格差が広がり閉塞感に包まれた昨今の日本でも、彼のように鬱屈した「無敵の人」とその予備軍は間違いなく増えている。そもそも、誰の心にも多かれ少なかれトラヴィス・ビックルは潜んでいるのではないだろうか。だからこそ、世代を超えた多くの人々が彼の不満や絶望や怒りや願望にどこか共感してしまうのだろう。それほどまでの説得力が役柄に備わったのは、ひとえにポール・シュレイダー自身の実体験から生まれた、いわば分身のようなキャラクターだからなのだと思う。

映画化への長い道のりとスコセッシの情熱

このシュレイダーの脚本に強い感銘を受け、是非とも自らの手で映画化したいと考えたのがマーティン・スコセッシ監督とロバート・デ・ニーロ。揃って生まれも育ちもニューヨークの彼らは、主人公トラヴィスに我が身を重ねて大いに共感したという。世渡りが下手で社会の主流から外れ、大都会の底辺で不満と幻滅を抱えて悶々としたトラヴィスは、若き日の彼らそのものだったという。偶然にも実家が隣近所で、子供の頃から顔見知りだったというスコセッシとデ・ニーロは、当時『ミーン・ストリート』(’73)で初タッグを組んだばかり。その『ミーン・ストリート』の編集中に、スコセッシは盟友ブライアン・デ・パルマから本作の脚本を紹介されたという。

それは’70年代初頭のカリフォルニア州はマリブ。ニューヨークのサラ・ローレンス大学でブライアン・デ・パルマと自主製作映画を作っていた女優ジェニファー・ソルトは、ジョン・ヒューストン監督の『ゴングなき戦い』(’72)のオーディションで知り合った女優マーゴット・キダーと意気投合し、マリブのビーチハウスで共同生活を送るようになったのだが、そこへハリウッド進出作『汝のウサギを知れ』(’72)を解雇されたデ・パルマが転がり込んだのである。ジェニファーを姉貴分として慕っていたデ・パルマは、その同居人であるマーゴットと付き合うようになり、3人で作った映画が『悪魔のシスター』(’72)だ。で、そのビーチハウスの隣近所にたまたま住んでいたのが、ほどなくして『スティング』(’73)を大ヒットさせて有名になるプロデューサー夫婦のマイケル・フィリップスとジュリア・フィリップス。やがて両者の交流が始まると、デ・パルマとジェニファーのニューヨーク時代からの仲間であるロバート・デ・ニーロを筆頭に、スコセッシやシュレイダー、スティーブン・スピルバーグにハーヴェイ・カイテルなどなど、ハリウッドで燻っている駆け出しの若い映画人たちが続々とビーチハウスへ集まり、将来の夢や映画談義などに花を咲かせるようになったのである。

まずはそのデ・パルマに本作の脚本を見せたというシュレイダー。自分向きの映画ではないと思ったデ・パルマだが、しかし彼らなら関心を示すだろうと考え、フィリップス夫妻とスコセッシにそれぞれ脚本のコピーを渡したという。フィリップス夫妻はすぐに1000ドルで脚本の映画化権を買い取り、これは自分が映画にしないとならない作品だと直感したスコセッシは彼らに自らを売り込んだが、しかし当時のスコセッシは映画監督としての実績が乏しかったため、遠回しにやんわりと断られたらしい。そこで彼は編集中の『ミーン・ストリート』のラフカット版をフィリップス夫妻やシュレイダーに見せたという。ニューヨークの貧しい下町の掃きだめで、裏社会を牛耳る叔父のもとで成り上がってやろうとする若者チャーリー(ハーヴェイ・カイテル)と、無軌道で無責任でサイコパスな親友ジョニー・ボーイ(ロバート・デ・ニーロ)の破滅へと向かう青春を描いた同作は、いわば『タクシードライバー』の精神的な姉妹編とも言えよう。これを見てスコセッシとデ・ニーロの起用を決めたフィリップス夫妻とシュレイダーだったが、しかし脚本の内容があまりにも暗くて危険だったためか、どこの映画会社へ企画を持ち込んでも断られたという。

ところが…である。フィリップス夫妻は『スティング』でアカデミー賞の作品賞を獲得し、スコセッシも『アリスの恋』(’74)がアカデミー賞3部門にノミネート(受賞は主演女優賞のエレン・バースティン)。さらにデ・ニーロも『ゴッドファーザーPARTⅡ』(’74)の若きヴィトー・コルレオーネ役でアカデミー賞助演男優賞に輝き、シュレイダーは『ザ・ヤクザ』(’74)の脚本で高い評価を受けた。ほんの数年間で関係者の誰もがハリウッド業界の有名人となったのである。こうなると話は違ってくるわけで、ジュリアの知人でもあったコロンビア映画の重役デヴィッド・ビゲルマンからの出資を獲得し、映画化にゴーサインが出たのである。ちなみにこのビゲルマンという人物、芸能エージェント時代にクライアントだったジュディ・ガーランドの無知につけ込んで彼女の財産をごっそり横領し、本作の翌年には会社の資金横領と小切手の偽造で逮捕されてコロムビア映画を解雇されるという筋金入りの詐欺師。それにも関わらず、長年に渡って各スタジオの重役を歴任したというのだから、ハリウッド業界というのもろくなもんじゃありませんな。まあ、最終的には自身の制作会社の倒産で多額の借金を抱えて拳銃自殺してしまうわけですが。

賛否両論を呼んだジョディ・フォスターの起用

静かに狂っていくトラヴィスの心象風景をトラヴィスの視点から映し出すことで、映画全体がまるで白日夢のごとき様相を呈している本作。あえてカメラが主人公をフレームの外へ追い出し、一見したところ全く関係のないような風景を捉えることでセリフにない深層心理を浮き彫りにするなど、既存の型に囚われない自由でトリッキーな演出は、どちらもゴダールの熱烈なファンを自認するスコセッシと撮影監督のマイケル・チャップマンがヌーヴェルヴァーグにインスパイアされたものだという。ほかにもヒッチコックの『間違えられた男』(’56)のカメラワーク、ファスビンダー作品の率直さ、フランチェスコ・ロージ作品の手触り、マリオ・バーヴァ作品やヴァル・リュートン作品の怪奇幻想ムードなど、過去の様々な名作群に学んでいるところは、さすがフィルムスクール出身のスコセッシらしさだと言えよう。

撮影準備が始まったのは’75年の初旬。当時ベルナルド・ベルトルッチの『1900年』(’76)の撮影でヨーロッパにいたデ・ニーロは、週末ごとにニューヨークへ戻ってタクシー運転手の研修を受けてライセンスを取得し、同作がクランクアップするとすぐに帰国して10日間ほど、実際にニューヨークで流しのタクシー運転手として働いたという。ある時は運転席の身分証を見てデ・ニーロだと気付いた乗客から、「オスカーを獲っても役者の仕事にあぶれているのか?」とビックリされたのだとか。それにしてもまあ、役になりきることを信条とするメソッド・アクター、デ・ニーロらしいエピソードではある。ただし、いよいよ狂気を暴走させ始めたトラヴィスのモヒカン刈りは、次回作『ラスト・タイクーン』(’76)で映画プロデューサー役を演じることが決まっており、実際に頭髪を刈り上げるわけにはいかなかったため、特殊メイク担当のディック・スミスが制作したカツラを着用している。これが全くカツラに見えないのだから、さすがは巨匠ディック・スミス!と言わざるを得まい。

理想の美女ベッツィ役にシュレイダーが「シビル・シェパードのような女優を」と注文付けたところ、その話を聞いた彼女のエージェントから「シビル本人ではいかがでしょうか?」と打診があって本人の起用が決定。当時の彼女は『ラスト・ショー』(’71)に『ふたり自身』(’72)に本作にと重要な映画が続き、まさにキャリアの絶頂期にあった。そのベッツィの同僚トム役には、当初ハーヴェイ・カイテルがオファーされていたものの、しかし本人の希望でポン引きスポーツ役をゲット。当時ニューヨークの悪名高き危険地帯ヘルズ・キッチン(現在は高級住宅街)に住んでいたカイテルにとって、スポーツみたいなポン引きは近所でよく見かけたので演じやすかったようだ。その代わりにトム役を手に入れたのは、後に『ブロードキャスト・ニュース』(’87)でオスカー候補になるコメディアンのアルバート・ブルックス。このトムという役柄はもともとオリジナル脚本にはなく、リハーサルで監督と相談しながら作り上げていく必要があったため、即興コメディの経験があるブルックスに白羽の矢が立てられたのである。また、ポルノ映画館の売店でトラヴィスが言い寄る黒人の女性店員は、本作での共演がきっかけでデ・ニーロと結婚した最初の奥さんダイアン・アボットだ。

しかしながら、恐らく本作のキャストで最も話題となり賛否両論を呼んだのは、未成年の娼婦アイリスを演じた撮影当時12歳の子役ジョディ・フォスターであろう。もともとスコセッシ監督の前作『アリスの恋』に出演していたジョディ。その監督から「娼婦役を演じて欲しい」と電話で連絡を受けた彼女の母親は、「あの監督は頭がおかしい」とビックリ仰天したそうだが、それでも詳しい話を聞いたうえで納得して引き受けたという。とはいっても本人は未成年である。子役を映画やドラマに出演させる際、当時すでにハリウッドでは厳しいルールが設けられており、教育委員会の許可を得る必要があったのだが、しかし娼婦という役柄が問題視されて肝心の出演許可が下りなかった。そこで制作サイドは弁護士を立て、この役を演じるに問題のない精神状態かどうかを精神科医に判定して貰い、さらに性的なニュアンスのあるシーンは8歳年上の姉コニーが演じるという条件のもとで教育委員会の許可を得たという。

そんなジョディに対してスコセッシ監督が細心の注意を払ったのが、終盤の血生臭い銃撃シーンである。なにしろ、銃弾で指が吹き飛んだり脳みそが飛び散ったりするため、まだ子供のジョディがショックを受けてトラウマとならぬよう、特殊メイク担当のディック・スミスが全ての仕組みを懇切丁寧に説明したうえで撮影に臨んだらしい。ただ、このシーンは「残酷すぎる」としてアメリカ映画協会のレーティング審査で問題となり、色の彩度を落として細部を見えづらくすることで、なんとかR指定を取ることが出来たのだそうだ。

ちなみに、アイリス役にはモデルとなった少女がいる。ポール・シュレイダーがたまたま知り合った15歳の娼婦だ。撮影の準備に当たってスコセッシ監督やジョディにも少女を紹介したというシュレイダー。パンにジャムと砂糖をかける習慣や、妙に大人びた独特の話し方など、ジョディの芝居には少女の特徴が取り入れられているという。劇中ではアイリスがトラヴィスのタクシーで轢かれそうになるシーンが出てくるが、そこでジョディの隣にいる友達役がその少女である。

そして忘れてならないのは、本作が映画音楽の巨匠バーナード・ハーマンの遺作でもあることだろう。それまで自作の音楽には既成曲しか使っていなかったスコセッシにとって、作曲家にオリジナル音楽を依頼するのは本作が初めて。ハーマンが手掛けたヒッチコックの『めまい』(’58)や『サイコ』(’60)の音楽が大好きだったスコセッシは、最初から彼にスコアを付けてもらうつもりだったようだ。当時のハーマンはハリウッド業界に見切りをつけてロンドンへ拠点を移していたのだが、『悪魔のシスター』と『愛のメモリー』(’76)でハーマンと組んだデ・パルマから連絡先を聞いたスコセッシは、短気で気難しいと評判の彼に国際電話をかけて相談をしたのだが、即座に「タクシー運転手の映画などやらん!」と断られたのだそうだ。最終的にロンドンへ送った脚本を読んで引き受けてくれたわけだが、しかし当時のハーマンはすでに心臓が弱っており、ロサンゼルスでのレコーディングに参加するための渡航が大きな負担となってしまった。そのため、実際にスタジオでタクトを振ったのは初日だけ。翌日からは代役がオーケストラ指揮を務め、レコーディングが終了した’75年12月23日の深夜、ハーマンは宿泊先のホテルで就寝中に息を引き取ったのである。まるで主人公トラヴィスの孤独と絶望に寄り添うような、ダークでありながらもドリーミーで不思議な温かさのあるジャジーなサウンドが素晴らしい。■

『タクシードライバー』© 1976, renewed 2004 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

『タクシードライバー』© 1976, renewed 2004 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.