検索結果

-

PROGRAM/放送作品

マンハッタン無宿

田舎の保安官が都会で大捕物!『ダーティハリー』へと続くハード・ボイルド刑事アクションの元祖

『ダーティハリー』等の傑作を生み出した名コンビ、ドン・シーゲル監督とクリント・イーストウッドが初めて組んだ作品であり、後のイーストウッド主演刑事モノの原型とも言えるハードボイルド・アクション。

-

PROGRAM/放送作品

(吹)マンハッタン無宿

田舎の保安官が都会で大捕物!『ダーティハリー』へと続くハード・ボイルド刑事アクションの元祖

『ダーティハリー』等の傑作を生み出した名コンビ、ドン・シーゲル監督とクリント・イーストウッドが初めて組んだ作品であり、後のクリント・イーストウッド主演刑事モノの原型とも言えるハードボイルド・アクション。

-

PROGRAM/放送作品

西部の人

改心した無法者が昔の仲間と対決!ゲイリー・クーパー&アンソニー・マン監督のタッグで描く正統派西部劇

正義の象徴ゲイリー・クーパーが元悪党に扮するというユニークな人物設定の元、西部劇の名匠アンソニー・マンのツボを押さえた軽快な演出が冴え渡る。西部劇にタブーとされた性的表現を盛り込んだ作品としても有名。

-

PROGRAM/放送作品

追跡者

信念を貫く男らしい厳格な保安官をバート・ランカスターが熱演。早撃ち保安官の活躍を描いた西部劇。

バート・ランカスターが信念を貫く男らしい厳格な保安官を演じる。正義とは何かを描く辛口の西部劇。相手より先には銃を抜かないが、抜けば必ず勝つという保安官のガンさばきが見どころ。

-

PROGRAM/放送作品

波止場

『エデンの東』のエリア・カザンが若きマーロン・ブランドを起用、アカデミー賞受賞の名作ドラマ

戦後を代表する名優マーロン・ブランドを『欲望という名の電車』で見い出した巨匠エリア・カザン監督が、再び本作品で若いブランドを主役に据えた社会派ドラマ。アカデミー賞8部門受賞のクラシック映画の名作。

-

PROGRAM/放送作品

エクソシスト

悪魔に憑かれた少女の変貌に息を呑む!悪魔vs.悪魔祓い師の死闘を描くオカルト・ホラーの金字塔

『フレンチ・コネクション』の名匠ウィリアム・フリードキン監督が、精巧な特殊メイクやSFXを駆使しながら、悪魔と悪魔祓い師の死闘を重厚なドキュメンタリー・タッチで描く。アカデミー脚色賞、音響賞を受賞。

-

PROGRAM/放送作品

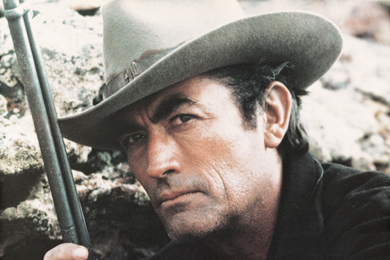

(吹)マッケンナの黄金

アクション監督J・リー・トンプソンが放つ、大仕掛けな展開が楽しめるド派手ウエスタン娯楽活劇

グレゴリー・ペック、オマー・シャリフ、テリー・サヴァラス、エドワード・G・ロビンソン、リー・J・コップ、イーライ・ウォラックと、まさにオールスター・キャストと呼ぶに相応しいアドベンチャー西部劇。

-

PROGRAM/放送作品

十二人の怒れる男

これぞ米国の良心。思い込みや偏見に満ちた人たちを、理詰めで説得していく…映画史に燦然と輝く傑作法廷劇

TVドラマで修行を積んだシドニー・ルメットが映画監督デビュー。役者の顔アップ、室内劇など当時のTVドラマのメソッドを取り入れTV時代の映画演出のあり方を打ち立てた、米国の良心が具現化したような傑作だ。

-

PROGRAM/放送作品

(吹)十二人の怒れる男[テレビ朝日版]

これぞ米国の良心。思い込みや偏見に満ちた人たちを、理詰めで説得していく…映画史に燦然と輝く傑作法廷劇

TVドラマで修行を積んだシドニー・ルメットが映画監督デビュー。役者の顔アップ、室内劇など当時のTVドラマのメソッドを取り入れTV時代の映画演出のあり方を打ち立てた、米国の良心が具現化したような傑作だ。

-

PROGRAM/放送作品

追跡者(1970)

信念を貫く男らしい厳格な保安官をバート・ランカスターが熱演。早撃ち保安官の活躍を描いた西部劇。

バート・ランカスターが信念を貫く男らしい厳格な保安官を演じる。正義とは何かを描く辛口の西部劇。相手より先には銃を抜かないが、抜けば必ず勝つという保安官のガンさばきが見どころ。