キャスト変更の可能性もあった『シャレード』誕生秘話

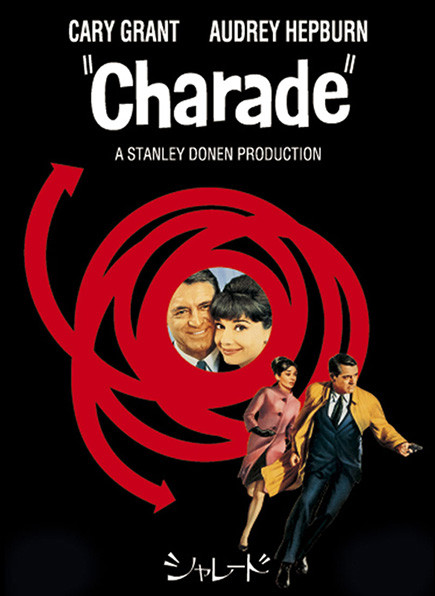

恋愛ロマンスとサスペンス・スリラーの要素を兼ね備えた、いわゆるロマンティック・サスペンス映画は古今東西に数多くあれども、この『シャレード』に匹敵するような傑作はなかなか見当たらないだろう。主演はハリウッド黄金時代の大スター、ケーリー・グラントとオードリー・ヘプバーン。舞台は花の都パリである。裕福なフランス人男性と結婚したアメリカ人女性が、ある日突然、身に覚えのない陰謀事件に巻き込まれ、正体不明の男たちから逃げる羽目となる。まるでアルフレッド・ヒッチコック監督のサスペンス映画のようだが、実際にスタンリー・ドーネン監督は、ケーリー・グラントが主演したヒッチコックの『北北西に進路を取れ』(’59)を強く意識していたという。本作が「ヒッチコックの監督していない最良のヒッチコック映画」と呼ばれる所以だ。

と同時に、本作は’60年代当時ブームとなりつつあったスパイ映画のジャンルにも相通ずるものがある。なにしろ、タイトル・シークエンスのスタイリッシュなグラフィック・デザインを担当したのは、007シリーズのタイトル・デザインでも有名なモーリス・ビンダーである。もちろん、ビンダーはヒッチコック監督の『めまい』(’58)も担当しているので、ヒッチコック映画へのオマージュ的な意味合いもあったであろう。さらに、ヘンリー・マンシーニによるラウンジ・ミュージック・スタイルの音楽スコアもボンド映画っぽい。甘いメロディの印象的なテーマ曲「シャレード」は、やはりボンド映画群の主題歌と同じくスタンダード・ナンバーとして親しまれ、アンディ・ウィリアムスやシャーリー・バッシーなど数多くの歌手がカバー・バージョンをレコーディングした。さながら、’50年代的なエレガンスと’60年代的なモダニズムを併せ持った映画とも言えよう。

原作はピーター・ストーンとマーク・ベームの書いた小説「Unsuspecting Wife(疑わない妻)」。しかし、実はその小説の元となった映画用の脚本が存在する。執筆したのはピーター・ストーン。’30年代に人気を博した犯罪ミステリー映画『チャーリー・チャン』シリーズで有名な映画製作者ジョン・ストーンの息子としてハリウッドで生まれ育ったストーンは、やはり映画脚本家だった母親ヒルダ・ストーンが再婚してフランスへ移り住んだことから、まだ大学生だった19歳の時に初めてパリを訪れ、たちまち魅了されてしまったという。そこで、大学を卒業した彼はCBSラジオのパリ支局に就職し、報道部で働きつつ大好きなパリを舞台にしたミステリー映画の脚本を書き上げる。それが『シャレード』だった。

完成した『シャレード』の脚本を持ってアメリカへ一時帰国し、ハリウッドのメジャースタジオ7社に売り込みをかけたストーンだが、しかしどこへ行っても断られてしまったという。そこで妻に勧められて脚本を小説として書き直すことにしたのだが、それまで小説を書いたことがなかったため、同じくパリ在住のアメリカ人だった作家マーク・ベームに協力を仰いだのである。そうして出来上がった小説版は、アメリカの有名な女性誌「レッドブック」に掲載されることとなる。その際、編集部の要望で「Unsuspecting Wife」というタイトルが付けられた。というのも「レッドブック」誌では、タイトルに「Wife」「God」「Dog」「Lincoln」のいずれかの単語が入った小説は当たる、というジンクスがあったからなのだとか。実際に掲載された小説は評判となり、かつて脚本を断ったスタジオ7社の全てが映画化権を手に入れようとアプローチしてきたという。

一方その頃、『雨に唄えば』(’52)などのミュージカル映画で巨匠としての地位を確立していたスタンリー・ドーネン監督も、エージェントから送られてきた雑誌を読んで原作を気に入り、自身の製作会社スタンリー・ドーネン・フィルムズの企画として映画化権の購入に動いていた。当時の2人はお互いに全く面識がなかったものの、ストーンはメジャースタジオ各社からのオファーを断って、ドーネン監督と直接契約を結ぶことにする。最大の理由は、ロサンゼルスではなく実際にパリで全編ロケ撮影することをドーネンが約束したこと。さらに、当初からケーリー・グラントとオードリー・ヘプバーンを主演に想定していたストーンにとって、そのどちらとも仕事をしたことのあるドーネン監督は映画化を任せるに最適な人物だった。中でも特にグラントとは、共同で製作会社グランドン・プロダクションズを立ち上げるほどの親しい間柄である。まさに理想的な人選だ。

ところが、以前からグラントと共演したかったオードリーは出演を快諾したものの、肝心のグラントがハワード・ホークス監督の『男性の好きなスポーツ』への出演を希望して『シャレード』を断ってしまった。そのため、グラントとの共演が必須条件だったオードリーも降板することに。そこで、当時ドーネン監督は映画会社コロムビアと提携を結んでいたのだが、そのコロムビア幹部の提案でウォーレン・ベイティとナタリー・ウッドに白羽の矢が立てられ、実際に本人たちも出演を承諾したのだが、しかしギャラの金額が折り合わなかったらしく、最終的にコロムビアは企画そのものから手を引いてしまった。

はてさて困った…とドーネン監督は頭を抱えたわけだが、その直後に『男性の好きなスポーツ』を降板したグラントから連絡が入り、やっぱり『シャレード』に出演したいとの申し出があったという。そこからとんとん拍子でオードリーの出演も決定し、ドーネン監督は改めて企画をユニバーサルに持ち込んだところ、すんなりとゴーサインが出たのである。ただし、グラントは出演契約を結ぶにあたって、ひとつだけ条件を付けたという。それは、撮影前に脚本家と打ち合わせをして、自分の意見を脚本へ取り入れること。そこで脚本担当のピーター・ストーンがグラントと会うことになり、ニューヨークのプラザ・ホテルで数日間に渡って綿密な打ち合わせを行った。

その際にグラントがストーンに最も強く要望したのは、自分の演じるピーターがオードリー演じるレジーナを口説くのではなく、反対にレジーナがピーターを口説くという設定にすることだった。というのも、当時のグラントは58歳でオードリーは33歳。親子ほど年の離れた中年男性が若い女性を口説くのはみっともないと考えたのだ。また、劇中ではピーターがシャワーを浴びるシーンがあるのだが、若い頃に比べて体型が衰えたことを理由に、グラントはシャワーシーンで脱ぐことを拒否。その結果、服を着たままシャワーを浴びるというユーモラスな場面が出来上がったのだが、いずれにせよ当時のグラントは自身の年齢をいたく気にしていたらしい。実際、長年に渡ってロマンティックな二枚目スターとして女性ファンを魅了してきたグラントは、本作を最後に「二枚目役」を卒業することとなる。

フランス・ロケの魅力を存分に生かした撮影舞台裏エピソード

主人公はフランス人の大富豪と結婚したアメリカ人の元通訳レジーナ・ランパート(オードリー・ヘプバーン)。親友シルヴィ(ドミニク・ミノー)とその幼い息子ジャン=ルイ(トーマス・チェリムスキー)と一緒に、フレンチ・アルプスへスキー旅行に出かけた彼女は、よく素性も分からぬまま結婚した夫チャールズとの離婚を決意する。ところが、パリへ戻ってみると自宅はもぬけの殻で、家財道具はもちろんチャールズの姿もない。そこへやって来た警察のグランピエール警部(ジャック・マラン)によると、夫は家財道具を競売にかけて得た25万ドルを持ってパリから逃げようとしたところ、何者かに列車から突き落とされて死亡したという。警察署で夫の遺体を確認し、誰もいない自宅で茫然自失となるレジーナ。するとそこへ、旅行先で知り合ったアメリカ人男性ピーター・ジョシュア(ケイリー・グラント)が現れ、新聞記事で事件を知ったと言って慰めてくれるのだった。

教会で執り行われたチャールズの葬儀。親友シルヴィとグランピエール警部以外、弔問客も殆どなかった。すると、見たこともない3名の男性が入れ代わり立ち代わりやって来る。小柄の中年男ギデオン(ネッド・グラス)にのっぽのテックス(ジェームズ・コバーン)、そして右手に義手をはめた大男スコビー(ジョージ・ケネディ)。3人ともなぜか、夫が本当に死んだのか確認しているようだ。その後、CIAパリ支局の捜査官バーソロミュー(ウォルター・マッソー)にアメリカ大使館へ呼び出されたレジーナは、そこでチャールズの本名がチャールズ・ヴォスという男であること、彼が第二次世界大戦中に情報機関OSSに所属していたこと、当時の仲間と米政府の金塊25万ドル分を横領したことを知らされる。しかも、夫は仲間と分配するはずの金塊をひとりで持ち逃げしていたのだ。戦時中のチャールズの写真を見せられたレジーナは、そこに写っている仲間たちが葬儀に現れた3名の男性であることに気付く。

夫が殺された際に持っていた25万ドルの行方をバーソロミューに問い詰められるレジーナだが、そもそもチャールズの正体を初めて知ったばかりの彼女に心当たりなどあるはずがない。夫の遺品を受け取って持ち帰った彼女は、気を紛らわすためピーターとデートに出かけるのだが、そんな彼女の前に例の3人が次々と現れて「金を返せ」と脅迫する。身の危険を感じたレジーナはピーターと一緒にホテルへ身を隠し、消えた25万ドルの所在を突き止めようとするのだったが…?

原作だとヒロインの姓はランパート(Lampert)でなくランバート(Lambert)だったそうだが、アメリカ国内に同姓同名の女性が3名実在したため変更されたという。また、ピーター・ジョシュアという役名は、ドーネン監督の2人の息子ピーターとジョシュアから取られている。男性が列車から突き落とされる謎めいたオープニングと、その後に続くカラフルでお洒落でウルトラモダンなタイトル・シークエンスのたたみかけが実にお見事!まさに掴みはオッケーという感じで、思わず期待と興奮に胸がドキドキと高鳴る。よく事情も知らぬまま陰謀事件の渦中に放り込まれたヒロイン、そんな彼女を助ける謎めいたヒーロー、そして次から次へと襲い来る危機に意表をつく驚きのどんでん返し。ロマンスとサスペンスのツボを心得たピーター・ストーンの脚本は、スリルとユーモアのバランス感覚もまた抜群に絶妙である。主演のケーリー・グラントとオードリー・ヘプバーンの顔合わせも実にゴージャスだし、’60年代当時のパリの街並みや景色がまたロマンティックなムードを一層のこと高めてくれる。

冒頭のスキー旅行シーンのロケ地となったのは、ロスチャイルド家御用達のスキー・リゾート地としても有名なムジェーヴという町。撮影に使われたホテルも実はロスチャイルド家の別荘だった。劇中でジャン=ルイ少年がロスチャイルド男爵に雪の玉を投げつけて叱られるというエピソードは、いわばちょっとした内輪ジョークだったのである。ちなみに、ロケに同行したストーンによると、この別荘には当時ロミー・シュナイダーとアラン・ドロンがお忍びで宿泊していたそうだ。また、ジャン=ルイ少年がレジーナに水鉄砲を向けるシーンでは、最初に映し出されるクロースアップショットをよく見ると、子供ではなく大人がピストルを握っているように見える。実際、撮影では助監督マーク・モーレットが水鉄砲を握っていたらしい。観客をドキッとさせるためには、ひと目で子供の手だと分かってしまっては都合が悪かったのだ。

パリ市内のロケでも、セーヌ川のほとりやノートルダム寺院などの観光名所をたっぷりと楽しませてくれるが、その中でも謎を解くための重要なカギとして使われたのが、シャンゼリゼに近いマリニー通りの有名な切手市。ここでは現在も毎週木曜日と土曜日と日曜日の3日間、切手業者が蚤の市を開いて世界中から切手コレクターが集まる。いわば知る人ぞ知る穴場スポットのようなものだ。ただし、本作では定休日に切手市の場所だけ借り、撮影用にエキストラを集めて普段の様子を再現したのだそうだ。そういえば、レジーナとピーターが微笑ましく眺める路上の人形劇も、シャンゼリゼ通りで200年以上に渡って市民から親しまれているパリ名物である。

また、終盤の大きな見せ場として登場するのがパレ・ロワイヤル。17世紀の歴史に名高い宰相リシュリューの城館として建てられた歴史的建造物だが、当初は文化省が入っているからという理由で撮影許可が下りなかったのだそうだ。そこでドーネン監督は当時の文化相アンドレ・マルローに直談判して許可を取ったという。作家でもあったマルロー氏は、映画の撮影にとても協力的だったらしい。ただし、レジーナが逃げ込む劇場コメディ・フランセーズは入り口だけが本物で、中身は全く別の劇場で撮影されている。

このように、フランス現地のロケーションを存分に生かした本作だが、その一方でスタジオ撮影が非常に印象的だったのは、ケーリー・グラントとジョージ・ケネディがビルの屋上で格闘する緊迫のアクション・シーンである。実は、このビルの屋上はもちろんのこと、周囲の建物や眼下に見える車も全てスタジオに建てられた精巧なセット。遠近法を利用して適度な距離感を表現するべく、周囲の建物は全て実物大よりもだいぶ小さく作られており、完成した本編映像では見えづらいものの、一部の窓際には人影を映すためミゼットのエキストラを立たせたそうだ。もちろん、屋上から見下ろした路上の車は全てミニチュアである。

なお、劇中には脚本家ピーター・ストーンが2度ばかり登場する。まずはレジーナが最初にアメリカ大使館を訪れたシーンで、エレベーターのドアが開いた際に立ち話している男性2人のうち、右側に立っている背の高い黒縁メガネの男性がストーン。ただし、なぜか声だけはスタンリー・ドーネン監督が吹き替えている。そして、2度目はクライマックスでレジーナとピーターがアメリカ大使館を訪れるシーン。門番の若い海兵隊員にレジーナが公金返還の担当部署を訊ねるのだが、その若い海兵隊員の「声」を吹き替えたのがストーンだった。

かくして、1963年の12月初旬にアメリカで封切られた『シャレード』。興行的には大ヒットを記録するものの、同時に2つの大きな問題が発生する。ひとつめは本編中のセリフ。劇場公開の直前にケネディ大統領の暗殺事件が発生し、当時全米はもとより世界中に衝撃が走っていたのだが、本作ではレジーナとピーターがセーヌ川沿いを散歩するシーンで、「暗殺する(Assassinate)」という単語が2度も出てくるのだ。これが不謹慎に当たると考えたドーネン監督は、全米公開の間際に大急ぎで該当箇所の音声をカットし、代わりに「抹殺する(Eliminate)」とアフレコで差し替えたのである。なお、現在ユニバーサルがテレビ放送やソフト販売などで使用しているバージョンは、該当箇所が元の「暗殺する」に差し戻されている。

そしてもうひとつの問題が、本編中で著作権の表記を忘れたことである。正確に言うと、著作権者としてユニバーサル映画とスタンリー・ドーネン・フィルムズの名前は表記されているものの、それが著作権者であることを明確に示すCopyrightの文字やロゴマークを入れ忘れたのである。そのため、法律によって本作は著作権を放棄したものとみなされ、’80年代に家庭用ビデオが普及すると数多くの海賊版ビデオソフトが出回ることとなってしまう。本作の格安DVDは日本でも沢山出ているが、どれも使い古しの上映用フィルムやテレビ放送用マスターからコピーした代物。オリジナル・フィルムを使用した正規版マスターを保有しているのは現在もユニバーサルだけなので、映画ファンはくれぐれも注意されたし。■

『シャレード』© 1963 Universal Pictures, Inc. & Stanley Donen Films, Inc. All Rights Reserved.

『シャレード』© 1963 Universal Pictures, Inc. & Stanley Donen Films, Inc. All Rights Reserved.