21世紀のホラー映画界を代表する制作会社ブラムハウスとは?

低予算かつ良質なホラー映画に定評のある、ハリウッドの制作会社ブラムハウス・プロダクションズの放った大ヒット作だ。ご存知の通り、『パラノーマル・アクティビティ』(’07)シリーズや『インシディアス』(’10)シリーズ、『パージ』(’13)シリーズに『ハッピー・デス・デイ』(’17)シリーズなどの人気ホラー・フランチャイズを世に放ち、『ゲット・アウト』(’17)ではホラー映画として珍しいアカデミー賞の作品賞ノミネートも果たしたブラムハウス。この『ブラック・フォン』(’22)も批評面・興行面の両方で大成功を収め、既に続編の劇場公開も決まっている。

近年のハリウッドではブラムハウスだけでなく、サム・ライミ監督のゴースト・ハウス・ピクチャーズやジェームズ・ワン監督のアトミック・モンスター・プロダクションズなどホラー映画に特化した新興スタジオが台頭。エッジの効いたアート系映画でハリウッドに革命を巻き起こしたA24も、アリ・アスター監督の『ヘレディタリー/継承』(’18)に『ミッドサマー』(’19)など芸術性の高いホラー映画に力を入れている。そうした中、この20年余りで200本を超える映画を製作して60億ドル近くの興行収入を稼いだとされ、アメリカのインディペンデント映画をリードする存在とまで言われるブラムハウスとは、いったいどのような会社なのか?まずはそこから話を始めてみたい。

ブラムハウス・プロダクションズの社長ジェイソン・ブラムは、もともと俳優イーサン・ホークが主催するニューヨークの劇団マラパート・シアターの演出家だった人物。その後、インディーズ大手のミラマックスの重役として映画界へ転向した彼は、大学時代のルームメイトだったノア・バームバックの処女作『彼女と僕のいた場所』(’95)でプロデューサーへ進出し、’00年に友人エイミー・イスラエルと共同で製作会社ブラム・イスラエル・プロダクションズを設立する。しかし、’02年にイスラエルと袂を別ったことから、社名をブラムハウス・プロダクションズへ変更したというわけだ。

当初はアート系のドラマ映画やコメディ映画を製作していたブラムハウス。しかし、’07年公開の『パラノーマル・アクティビティ』が、たった21万5000ドルの製作費で1億9400万ドルの興行収入を稼ぐ超メガヒットを記録したことから、これをきっかけにホラー映画を主力とした制作体制を敷くことになる。

ジェイソン・ブラム社長の掲げる制作方針は、①旬のトップスターではないが知名度の高い中堅どころの名優をキャスティングし、②金を出しても口は出さずに作り手の自由を尊重し、③派手なギミックよりもストーリー性を重視した低予算のホラー映画を作ること。もちろん低予算とはいっても、例えばアトミック・モンスターと共同製作した『M3GAN ミーガン』(’22)の予算は1200万ドル(当時の為替相場1$=130円で計算すると15億~16億円)、最新作「スピーク・ノー・イーヴル」(’24)にしたって1500万ドル(現在の為替相場1$=150円で計算して22億~23億円)。10億円を超えたら超大作と呼ばれる日本映画とはちょっと桁が違うのだけれど。

それにしても確かに、ブラムハウス制作のホラー映画といえば、イーサン・ホークにケヴィン・ベーコンのような往年のトップスターや、ヴェラ・ファーミガやフランク・グリロなどの玄人受けする性格俳優、エヴァ・ロンゴリアやアリソン・ウィリアムズなど人気テレビドラマの主演スターといった具合に、一般的な知名度は高いがギャラはそれほど高くないベテラン俳優と無名もしくは無名に近い若手俳優をバランス良く配している作品が多い。また、ブラム社長曰く、監督側にクリエイティブ面の主導権を保証すれば、むしろ気軽に色々な相談をしてくれるようになるのだそうだ。なぜなら、仮に返って来た答えが賛同できないようなものであっても、それをスタジオ側から無理強いされる心配がないと分かっているから。つまり、現場から警戒されずに済むというわけだ。

なので、「映画をより良くするためなら何をしても構いませんよ」というのが現場に対するブラム社長の基本姿勢。相談されれば意見することもあるが、もちろん強制したりなどしない。あくまでも選択肢のひとつに加えてくださいというだけ。そればかりか、例えば会社のスタンスに理解を示して協力してくれる有名俳優をリスト化しており、新人監督にはそこからキャストを選ぶように推薦したりする。また、スターのための個人用トレーラーなどはあえて用意せず、役者は主演クラスも脇役もみんな同じ場所で待機。ロサンゼルス近郊を撮影地に選ぶことが多いため、現場スタッフも勝手を知った常連組が中心。さらに、どの作品も基本はロケ撮影で、スタジオにセットを組むことは滅多にない。そうした諸々の工夫によって、撮影期間も製作費もなるべく節約できるように現場を全面バックアップしているという。

デイミアン・チャゼル監督の出世作『セッション』(’14)やスパイク・リー監督の『ブラック・クランズマン』(’18)など、時にはホラー映画以外のジャンルも手掛けたりするものの、それでもやはりブラムハウスといえばホラー映画。ただしブラム社長自身の認識としては、どれもホラーというジャンルのフォーマットを用いた「ドラマ映画」であり、必ずしも観客を怖がらせることが目的ではないとのこと。それは本作『ブラック・フォン』にも当てはまる理屈であろう。

得体の知れない怪物と対峙した少年の成長譚

舞台は1978年のコロラド州。デンバー北部の小さな田舎町に住む少年フィニー(メイソン・テムズ)は、草野球とロケット作りが得意な文武両道の物静かな優等生だが、しかし心優しくて気の弱いところがあるため、家では飲んだくれの父親による暴力に怯え、学校ではいじめの標的にされている。そんな彼にとって最大の理解者であり、心強い味方なのが負けん気の強い妹グウェン(マデリーン・マックグロウ)。しかし、父親テレンス(ジェレミー・デイヴィス)はそんな彼女にことさら厳しい。なぜなら、亡くなった妻と同様の能力を娘も持っているからだ。母親と同じく予知夢を見るグウェン。しかし、その予知夢に苦しめられた母親は、精神を病んで自殺してしまった。娘も同じ末路を辿るのではないか。そんな不安と恐怖に加えて、妻を亡くした哀しみや怒りが混ぜこぜになったテレンスは、グウェンがちょっとでも予知夢の話をしようものなら、酒に酔った勢いに任せて激しい体罰を加えるのだった。

折しも、町では10代の少年ばかりが次々と姿を消していた。警察は連続誘拐事件と睨んで捜査するも手がかりはなく、人々は犯人を「グラバー(人さらい)」と呼んで恐れている。フィニーの周囲でも草野球のライバル・チームの日系人少年ブルースや地元でも悪名高い不良のヴァンスが行方不明となり、ついには学校でいじめっ子から守ってくれるケンカの強いメキシコ人少年ロビン(ミゲル・カサレス・モーラ)までもが消息を絶ってしまった。そんなある日、学校帰りに妹と別れてひとり歩いていたフィニーは、黒塗りの営業車を停めた手品師に声をかけられ、足を止めた瞬間にクロロフォルムを嗅がされて車へ引きずり込まれる。やがて意識を取り戻したフィニー。そこは薄暗い地下室で、彼は自分がグラバー(イーサン・ホーク)に誘拐されたことを悟るのだった。

鍵のかかった地下室に監禁されたフィニー。そこにあるのは、薄汚れたボロボロのマットレスと、線が途中で切れた古い黒電話だけ。どうやら上はグラバーの住居らしい。ことさら危害を加えるような様子もなく、しかし不気味なマスクを被りながら黙ってフィニーを見つめるグラバー。不安と恐怖を煽って精神的に追い詰めつつ、徐々にいたぶっていくつもりらしい。それはさながら残虐なゲームだ。防音工事の施された地下室からは、どれだけ大声で叫んでも外には聞こえない。鉄格子のついた窓も手の届かない高さだ。圧倒的な絶望感に打ちひしがれるフィニー。すると、断線しているはずの黒電話のベルが不気味に鳴り、フィニーが恐る恐る受話器を取ってみたところ、電話の向こうから子供の声が聞こえる。グラバーに殺された少年たちの幽霊が、ここから脱出するためのヒントをフィニーに教えようとしていたのだ。その中には親友ロビンもいた。

一方その頃、妹グウェンは予知夢を手掛かりにフィニーの行方を掴もうとするのだが、しかし夢の読み解き方が分からず苦戦していた。息子の失踪にショックを受けて気落ちする父親を説き伏せた彼女は、半信半疑の警察の協力も得ながら、なんとかして兄をグラバーの魔手から救い出そうと奔走するのだが…?

ジョン・ゲイシーを彷彿とさせる連続殺人鬼グラバーが、少年たちを誘拐して殺していくシリアル・キラー物かと思いきや、やがて殺された少年たちの幽霊が主人公を助けながら復讐を果たすという、リベンジ系のオカルト・ホラーへ展開していく。この意外性がひとつの見どころだが、しかし本作の核となるのは、やはり主人公フィニーの成長譚であろう。家庭内暴力にイジメに凶悪犯罪にと、日常生活が暴力で溢れたアメリカ社会の殺伐たる風景。無垢で繊細でか弱い少年フィニーは、グラバーという得体の知れない怪物と対峙することで恐怖を克服し、弱肉強食のアメリカ社会を生き抜くために必要な知恵と強さを身に付ける。妹グウェンとの絶対的な信頼関係と兄妹愛、殺された少年たちとの固い絆。そんな子供らが一致団結して、邪悪な連続殺人鬼に立ち向かっていく。この、背筋の凍るほど残酷で猟奇的なストーリーの根底に流れる、普遍的な愛と友情の切なくも感動的なドラマこそが、本作が商業的に成功した最大の要因だったのではないかと思う。

中でも、主人公フィニーを取り巻く学校や家庭の描写は圧倒的にリアル。おかげで作品全体にも揺るぎない説得力が生まれた。これは本作が、共同脚本を兼ねたスコット・デリクソン監督の少年時代を投影した、多分に半自伝的な要素の強い作品だからだと言えよう。

主人公フィニーは監督の分身だった

原作はスティーブン・キングの息子である作家ジョー・ヒルが’05年に発表した、短編集「20世紀の幽霊たち」に収録された小説「黒電話」。出版当時に読んで映画向きの内容だと考え、親友の脚本家C・ロバート・カーギルと映画化を検討したデリクソン監督だったが、しかし当時は長編映画として膨らませるためのアイディアが思い浮かばずに断念したという。

それから10年以上が経って、その間に『地球が静止する日』(’08)や『ドクター・ストレンジ』(’16)などの大作映画をヒットさせた彼は、自身の少年時代を映画化しようと思いつく。というのも、フィニーと同じく’70年代のデンバー北部に育ったデリクソン監督は、子供時代に受けた暴力のトラウマを抱えていたらしく、およそ5年に渡って受けたセラピーの過程で、自分の経験を映画にすべきなのではないかと考えたという。当初はフランソワ・トリュフォーの『大人は判ってくれない』(’59)のような作品を想定したそうだが、しかし映画として成立させるための印象的なエピソードが足りなかった。そこでカーギルから提案されたのが、かつて映画化を断念した短編小説「黒電話」に自身の少年時代の記憶を混ぜ合わせることだったのである。

原作小説は主人公の少年ジョンがグラバーに誘拐されるところから始まり、物語の大半は2人の会話と少年の回想で構成されている。家庭の描写はあるが学校の描写はなし。家族構成も映画版とは違うし、そもそも原作の舞台は携帯電話の普及した現代である。黒電話で話をするのも、小説では日系人少年ブルースの幽霊のみ。つまり、冒頭の25分はほぼ本作の完全なオリジナルであり、それ以外も脚色された要素が少なくないことになる。

子供の頃の記憶と直接的に結びつく感情は「恐怖」だったと振り返るデリクソン監督。映画の舞台となる’78年は12歳だった。当時のアメリカは経済不況による治安の悪化に加え、ベトナム敗戦やウォーターゲート事件による国家への不信も重なり、社会全体が殺伐としていた時代。デリクソン監督の故郷は貧しい肉体労働者の家庭が多かったそうで、子供たちが日常的に親から体罰を受けるのは当たり前、学校では暴力沙汰のいじめが蔓延り、登下校の最中に血みどろの喧嘩を見かけることも日常茶飯事だったという。

デリクソン監督自身も家庭では短気で暴力的な父親に怯え、学校ではいじめっ子たちから暴力を受けていた。主人公フィニーはまさに監督の分身だ。そして劇中で描かれる体罰やイジメは、どれも監督が経験した実話を基にしている。’70年代のデンバー北部には暴力が溢れていたが、しかしそれは当たり前の「普通」の光景だったという。加えて、当時のアメリカでは刑務所を脱獄した連続殺人鬼テッド・バンディがフロリダを逃亡してマスコミを賑わせ、カルト集団マンソン・ファミリーがもたらした悪夢も記憶に新しく、さらには全米各地で子供や若者の失踪事件が相次いで、これが’80年代に入ると悪魔崇拝カルトの仕業ではないかと噂される。そうした少年時代の暗い記憶が、小説の内容と奇跡的に結びついていった結果が本作の物語だったのである。

そのうえで、デリクソン監督は’70年代後半のアメリカをノスタルジックに描いたり、当時の世相や文化を美化したりすることを避け、子供だった自分が感じた空気をそのまま再現することに注力したという。ロケ地はコロラド州ではなくノース・カロライナ州だが、しかし雰囲気や街並みは当時のデンバー北部にそっくりだったのだとか。グウェンの予知夢を本物のスーパー8で撮影したのも効果的で、より一層のこと’70年代の空気感を表現できたのと同時に、まるでファウンド・フッテージのような薄気味悪さまで醸し出して秀逸だ。このような監督の実体験を投影した濃密な人間ドラマと、あの時代を知る者だからこそのリアリズムに基づいた映像が、単なる作り話にはない強い説得力を物語に与えているのだと言えよう。本作の真の強みはそこにあると思う。

ちなみに、主人公フィニーの父親はデリクソン監督の父親ではなく、近所に住んでいた友達のアルコール中毒の父親がモデル。フィニーをいじめっ子から守ってくれる少年ロビンも、実際にデリクソン監督の親友だったメキシコ人の少年がモデルで、年上の大柄な相手でもボコボコにしてしまうくらいケンカが強かったらしい。トイレでロビンが言う「血が多いほど野次馬に効果がある」というセリフも、その少年が実際に言った言葉をそのまま使ったのだそうだ。

成功のカギは子役たちの名演にあり!

フィニー役のメイソン・テムズとグウェン役のマデリーン・マックグロウも素晴らしい。少年らしい無垢な繊細さと、大人びた聡明な思慮深さを兼ね備えたメイソンはまさに逸材で、本作を機にすっかり売れっ子となったのも納得である。特に彼は声が非常に印象的。落ち着いていて優しくて柔らかで、喋り方にも独特の温かみと力強さが感じられる。これはさすがに日本語吹替版では再現できまい。それはマデリーンの芝居も同様で、大人でもない子供でもない少女特有の揺れ動く繊細な感情を、言葉や息遣いの隅々から感じさせる彼女の圧倒的な芝居は、残念ながら大人の声優に表現できるものではないだろう。特に、父親から折檻されるシーンの恐怖と痛みと哀しみと怒りの感情が入れ代わり立ち代わり交錯する複雑なセリフ回しは圧巻。とてつもない才能だ。実は、スケジュールの都合で一度は出演が不可能になったというマデリーンだが、しかし「彼女でなければグウェン役は無理」と考えたデリクソン監督がプロデューサーのジェイソン・ブラムに掛け合い、撮影スタートを5カ月近くも遅らせたというエピソードにも納得である。

もちろん、グラバー役のイーサン・ホークも好演である。『いまを生きる』(’89)や『リアリティ・バイツ』(’94)などの青春映画で一世を風靡し、’90年代のハリウッドを代表するトップスターのひとりとなったホークだが、実はもともとホラー映画が大の苦手だった。初めてホラー映画に出たのは、デリクソン監督がブラムハウスで初めて撮った『フッテージ』(’12)。そういえば、あの作品もスーパー8で撮った映像を効果的に使っていたっけ。これを機に『パージ』や『ストックホルム・ケース』(’18)などブラムハウス作品に出るようになったホークだが、やはりホラー映画が苦手なことには変わりなかったらしく、本作のグラバー役のオファーも当初は渋ったらしい。しかし、脚本を読んで考えを変えたのだとか。

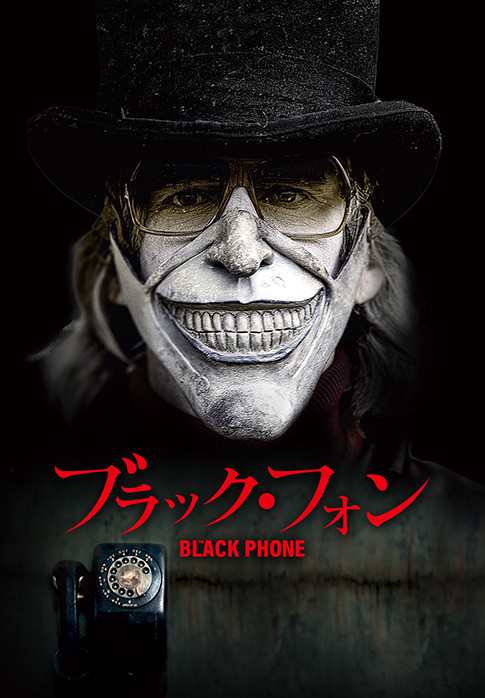

出番の大半でマスクを被っているホーク。見えない表情をカバーするための演劇的なセリフ回しや体の動作が、かえってグラバーという得体の知れない殺人鬼の底知れぬ狂気を表現して秀逸だ。特殊メイクの神様トム・サヴィーニがデザインを手掛けたマスクの仕上がりもインパクト強烈。ジェイソンにしろマイケル・マイヤーズにしろレザーフェイスにしろ、名物ホラー・キャラには個性的なマスクが付きものだが、今やグラバーもその仲間入りを果たしたと言えよう。

実際、原作者のジョー・ヒルもマスクの仕上がりを大絶賛し、これをひと目見た瞬間にシリーズ化を確信したという。なにしろ、小説では「革のマスク」としか書かれておりませんでしたからな。なおかつ興行的にも1億6000万ドルを突破する大ヒットを記録したことから続編企画にゴーサインが出され、’25年10月17日の全米公開を目指して、’24年11月4日よりカナダのトロントで撮影が進行している。ストーリーは今のところまだ詳細不明だが、とりあえずイーサン・ホークにメイソン・テムズ、マデリーン・マックグロウは再登板するとのこと。また、今のところ日本未公開のオムニバス・ホラー映画『V/H/S/85』(’23・原題)に収録されているデリクソン監督の短編「Dreamkill」は、グウェンと同じく予知夢の能力を持つ従兄弟が登場し、実質的に『ブラック・フォン』のスピンオフ作品となっている。続編映画は勿論のこと、こちらの日本上陸も期待したいところだ。■

『ブラック・フォン』© 2022 Universal Studios. All Rights Reserved.

『ブラック・フォン』© 2022 Universal Studios. All Rights Reserved.