◆デジタル表現の起点と、その功績

1989年に公開された『アビス』は、映画技術史における革命として評価を得ている。『ジュラシック・パーク』(1993)や『トイ・ストーリー』(1995)がデジタル技術の飛躍点として語り継がれているいっぽう、そのベースをつくったのは『アビス』と断じて相違ない。なかでも液体形状を自在に変えることのできる“ウォーター・テンタクル”のショットは、当時としては信じがたいほど高度なCG表現であり、ILMが実写とデジタルをいかに融合させるかという課題に本格的に挑んだ瞬間でもあった。この表現は後の『ターミネーター2』(1991)のT-1000へと進化し、やがてハリウッドのビジュアル文化を根底から変えていく。

しかし技術革新はCGだけにとどまらない。作品制作のために建造された巨大水槽は、俳優たちを事実上、水中生活させるほど徹底しており、監督ジェームズ・キャメロンの掲げた「現場におけるリアルの追求」が極限の形で現れている。俳優たちはヘルメット越しに呼吸しながら、視界が制限され、光が散乱し、暗闇が支配する水中での演技を強いられた。その結果として生まれた映像は、セット撮影では得られない重層的なテクスチャを備えている。深海の圧迫感や浮遊粒子の微細な揺らぎは、VFXだけではとうてい補うことのできない、身体性のあるプラクティカルな臨場感をもたらしたのだ。

さらに特筆すべきは、キャメロンが技術のための技術ではなく、物語に奉仕する技術という姿勢を徹底させている点だ。高圧環境に酸素残量の減少、狭い潜水艇や暗闇、そして未知との遭遇といったシチュエーションは、いずれも緊張そのものが観客の感覚に直結する仕掛けとして設計されている。科学技術の描写も精密だが、キャラクターたちが置かれた極限状況を観客が“体験”できるように設計されているのだ。

こうして見ると『アビス』は2020年代の今日でも驚くほど古びていない。キャメロンが2022年に発表した『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』における最新の水中でのモーションキャプチャー技術は、『アビス』が築いた“水の映画作り”という礎石の延長線上にある。キャメロンにとって水はテーマ以上に、創作上不可欠な試練の舞台であり、物事の限界を拡大していくための実験場でもある。

そして何よりも本作は、映画技術がアナログからデジタルへと移行する過渡期に立ち会い、その流れを方向づけた作品である。キャメロンが後に生み出す『タイタニック』(1997)や『アバター』(2009)の圧倒的リアリティと普遍的なラブロマンスは、まさに本作によって開けた深海の扉から始まったのだ。

◆深海が映し出す人間ドラマとテーマ

前述したように『アビス』は技術革新の映画として語られるが、その本質はあくまで人間ドラマにある。深海という閉鎖空間は、キャラクターの内面を物理的に圧縮し、矛盾・葛藤・恐怖をむき出しにする装置として機能している。こうした極限状況のドラマ運用はキャメロンの十八番だが、本作はその最初期にしてひときわ完成度が高い。一見すると軍事スリラーやSFとして構築されているが、物語の軸には「人間は恐怖の中でどう変容し、どう繋がり直すのか」という普遍的なテーマが置かれている。

特にバド(エド・ハリス)とリンジー(メアリー・エリザベス・マストラントニオ)の関係性は、本作が他のSF作品と差別化される最大の要素だ。離婚間近で互いの信頼が揺らぐ中、二人は深海という極限環境で再び向き合わされる。相手に酸素を託す、冷水の中で心肺機能が停止した体を必死に蘇生する。これらの場面はサスペンス以上に、感情の再接続として機能している。深海の暗闇に反射するヘルメットライトが二人の表情を照らし出すたびに、互いへの感情がわずかに動き出す。その丁寧な積み上げは『タイタニック』や『アバター』に通じる、身体的な愛の描写の原型だ。

いっぽうで、物語の外側には冷戦末期の国際情勢が影を落としている。潜水艇内にある核弾頭をめぐる緊張、軍人たちの誤認と暴走、見えない敵への疑心は、いずれも1980年代後半の社会不安そのものだ。未知の知性体(NTI)へ向けられる恐怖と敵意は、人類が他者を理解する前に攻撃してしまう心理を象徴している。キャメロンはこの構図を単なる政治寓話とせず、未知を恐れることで自ら破滅へ向かうという人類の宿痾として描いている。これは後の『アバター』で全面化するテーマでもある。

深海という舞台そのものも非常に象徴的だ。光の届かない領域は潜在意識の暗部のように、キャラクターたちの恐れと欲望を増幅させる。圧力や孤立、静寂や時間感覚の喪失。こうした深海特有の要素がドラマを多層化し、観客に心理の深層を可視化させる。バドが深海へ単身降りていくクライマックスは、まさに自分自身の深淵と向き合う儀式的な瞬間だ。

『アビス』が今見ても強い共感性と緊張を持つのは、海洋SFという以上に、人間の物語として設計されているからだろう。深海の暗闇に浮かび上がる人間の感情のきらめき。それこそが本作の永続的な魅力なのだ。

◆『アバター』経由後のキャメロン的哲学の核心

シリーズ最新作『アバター:ファイアー・アンド・アッシュ』の公開となった現在、『アビス』を観直すことには特別な意味がある。それはキャメロンの作家的関心がどのように発達し、どのように連続し、どこへ到達しつつあるのかを、最も鮮明に示してくれる基点が本作だからだ。深海の知性体と人類の邂逅という構図は、異種族同士の交流を描く『アバター』世界の原型であり、環境的存在と人類との調停というキャメロンの思想は、すでに本作で明確な形となってあらわれている。

まず注目するべきは、キャメロンの一貫した「環境との対話」というテーマだ。『アビス』に登場する未知の知性体(NTI)は、人類を敵視する存在ではなく、自然の代弁者として描かれる。彼らが作中で示す驚異的な力は、破壊ではなく警告であり、地上の核兵器に象徴される人類の自己破壊性を、鏡のように映し出す役割を担っている。これは『アバター』シリーズにおけるエイワの概念、つまり自然と生命の調和を象徴する統合的な意識の前身とも言える。

またキャメロン作品には常に「下降」のモチーフがある。『ターミネーター』の未来戦争の残骸、『エイリアン2』の巣窟、『タイタニック』の沈没船、そして『アバター』における精神的な深層への潜行など、どれも主人公が不可知な試練へと降りていくシチュエーションだ。『アビス』でバドが深海へ単身降りていくシーンは、キャメロンのこの美学が初めて正面から描かれた瞬間といえる。降下は死の象徴であると同時に再生の出発点であり、主人公が“自分を越える”ための通過儀礼でもある。バドは物理的な死を覚悟しながらも、他者への信頼と愛ゆえに深海へ進む。この構図は、キャメロンが後の作品でも繰り返す“自己犠牲による進化”という主題の中心に位置する。

物語構造にもキャメロン的特徴は色濃い。対立から協力へ、恐怖から理解へ、そして孤立から再接続へ。この流れは『ターミネーター2』から『タイタニック』、そして『アバター』と続くキャメロンの語りの根幹である。『アビス』はその最初の実験場でありながら、すでに驚くほど成熟した形でこの物語構造を達成している。特に、クライマックスで示される「人類への警告と赦し」という構図は、キャメロン作品の中でも最もストレートな希望表現であり、これが作品独自の余韻を生んでいる。

そして何より本作を再評価することは、キャメロンが描こうとする「人類の未来像」を理解するうえで不可欠だ。監督が不断に追い求めるのは、人間中心主義を越えた存在のあり方であり、その視座は深海の底からパンドラの世界へと連続している。水や光、未知との対話、環境との調停etc。これらはすべてキャメロン作品を貫くキーワードであり、そのすべてが『アビス』に集約されている。

こうして振り返ると『アビス』は、キャメロン映画世界の最初の震源地であり、後の巨大スケールの作品群を理解するうえで必読なテキストと言える。『アバター』を起点とするキャメロンの表現世界を解読するための鍵は、実は本作の、深海の底に沈んでいるのだ。■

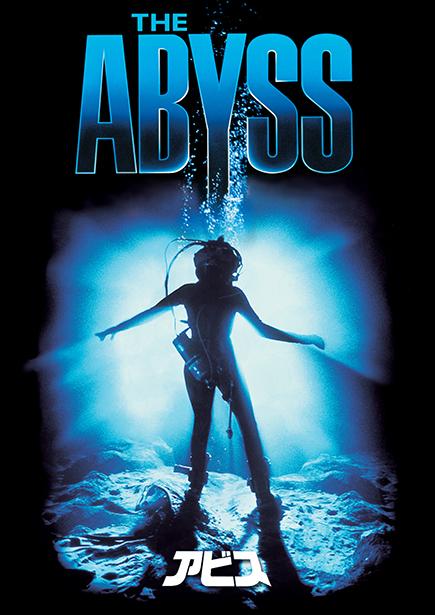

『アビス』(C) 1989 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.