世界を席巻したジャンゴ旋風

マカロニ・ウエスタンの生んだ最大のヒーロー、ジャンゴの原点である。1966年4月に本国イタリアで封切られたのを皮切りに、同年9月には日本で、11月には西ドイツとフランスで劇場公開され、各国で関係者の予想を遥かに上回る大ヒットを記録したセルジオ・コルブッチ監督作『続・荒野の用心棒』。その主人公こそが、マシンガンを隠した棺桶を引きずるニヒルでシニカルな凄腕ガンマン、ジャンゴ(フランコ・ネロ)だった。あまりの熱狂ぶりから非公式の続編映画、つまり勝手に主人公をジャンゴと名乗らせた無関係なイタリア産西部劇が続々と作られ、その数は30本を超えるとも言われている。

ただし、フランコ・ネロがジャンゴを演じた作品は、オリジナルの本作と唯一の正式な続編『ジャンゴ/灼熱の戦場』(’87)の2本だけ。それ以外は、トーマス・ミリアンやアンソニー・ステファン、テレンス・ヒルにジョージ・イーストマンなど、様々な俳優たちがジャンゴを演じてきた。ちなみに、ジャンゴというキャラの名付け親は、本作で共同脚本を手掛けているピエロ・ヴィヴァレッリ。ちょうど彼は当時、コルブッチ監督にジャンゴ・ラインハルトのレコードを貸していたことから、打ち合わせで主人公の名前をどうしようかという話題になった際、思いつきでジャンゴと命名したのだそうだ。

さらには、シャマンゴやらデュランゴやらシャンゴやらと、似たような名前のマカロニ・ヒーローまで登場。中でも特にジャンゴ人気の高かった西ドイツでは、フランコ・ネロが主演する西部劇のタイトルを、配給会社が片っ端からジャンゴ映画シリーズへ変えてしまったという。ちょうど、日本の配給会社がセルジオ・レオーネ監督作『荒野の用心棒』(’64)と無関係の本作を、勝手に続編と銘打って公開してしまったように。

とはいえ、実は『荒野の用心棒』と本作には浅からぬ縁がある。ご存じの通り、『荒野の用心棒』は黒澤明の時代劇『用心棒』(’61)を西部劇として翻案したわけだが、レオーネにそのアイディアを提案したのは他でもないコルブッチだったそうだ。2人はコルブッチがレオーネの初監督作『ポンペイ最後の日』(’59)を手伝って以来の友人で、家族ぐるみの付き合いがあるほど親しい仲だった。さらに言えば、この『続・荒野の用心棒』のストーリーもまた、黒澤の『用心棒』を下敷きにしているのだ。

数多のマカロニ西部劇群でも類を見ないバイオレンス

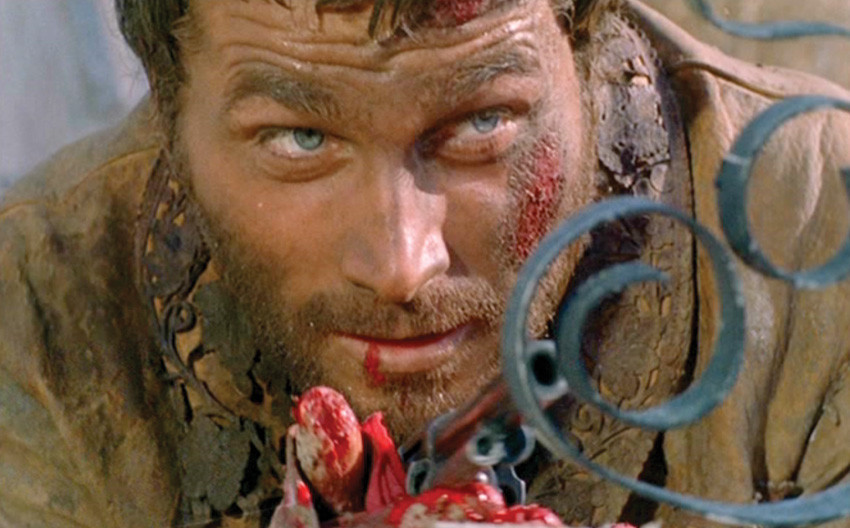

舞台はメキシコ国境に位置する、泥濘だらけの寂れた田舎町。棺桶を引きずりながら泥にまみれて現れた元北軍兵のガンマン、ジャンゴ(フランコ・ネロ)は、今まさに処刑されかけている娼婦マリア(ロレダーナ・ヌシアック)を救出し、人気のない町で唯一営業している酒場へとやってくる。この町ではジャクソン少佐(エドゥアルド・ファヤルド)率いる元南軍のならず者集団と、ロドリゲス将軍(ホセ・ボダロ)率いるメキシコ革命軍が、縄張りを巡ってお互いに睨みあっていた。マリアはその両方を裏切ったために殺されかけたのだ。到着早々、ジャクソン少佐の手下たちを挑発するジャンゴ。実は彼、最愛の女性をジャクソン少佐一味に殺されていたのだ。己の復讐のために2大勢力を翻弄し、両者が共倒れするよう仕組むジャンゴだったが…?

なるほど、日本の配給会社が『荒野の用心棒』の続編として売り出そうと考えたのも無理からぬ話。コルブッチ自ら、本作のストーリーやビジュアルは一連の黒澤明作品にインスパイアされたと回顧録に記しているが、少なくとも基本設定は『用心棒』を下敷きにしていると見て間違いないだろう。それゆえ、『荒野の用心棒』と似ている部分も少なくないわけだが、しかしその終末的な殺伐とした映像の世界観は、レオーネ作品よりもこちらの方がずっと黒澤映画に近い。さながら『七人の侍』と『用心棒』のハイブリッドといった印象だ。

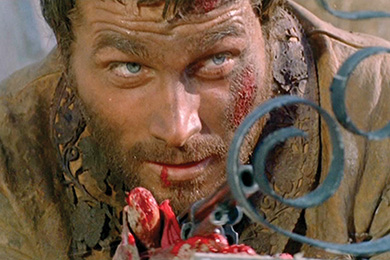

やはり本作最大のハイライトは、中盤の棺桶に隠したマシンガンでジャクソン少佐一味を撃退するシーンだろう。この意表を突くと同時に胸のすくようなシーンのおかげで、マシンガンは以降のマカロニ・ウエスタンにおける必須アイテムのひとつとなり、オルガンやらミシンやらにマシンガンを仕込んだジェームズ・ボンド映画ばりの秘密兵器まで登場するようになる。また、凄惨なバイオレンス描写の面でも本作は、その後のイタリア産西部劇に多大な影響を与えたと言えよう。中でも最もインパクト強烈なのは、ロドリゲス将軍がジャクソン少佐の手下の耳をナイフで切り落として本人の口へ突っ込むシーン。残酷描写を売り物にしたことで、正統派の西部劇ファンからは眉をひそめられることの多いマカロニ・ウエスタンだが、それでもここまで過激な描写は他になかなかない。

さらに、マカロニ・ウエスタン最高の看板スターであるフランコ・ネロを輩出したことも、本作の大きな功績のひとつに数えられるだろう。もともと、コルブッチ監督は前作『リンゴ・キッド』(’66・公開時期は本作の後)に主演したアメリカ人俳優マーク・ダモンをジャンゴ役に考えていたのだが、そんな彼に助監督のルッジェロ・デオダートが「クリント・イーストウッド似の俳優がいる」と推薦する。それが、アントニオ・マルゲリティ監督のSF映画『惑星からの侵略』(’65)の撮影現場でデオダートと知り合った、当時まだ23歳の駆け出し俳優フランコ・ネロだったのである。

ただ、当初コルブッチはオーディションに現れたネロのことを気に入らなかったという。そんな彼に考え直すよう説得したのはコルブッチ夫人のノーリだった。ところが、プロデューサー陣は依然としてマーク・ダモンを推しており、さらにはピーター・マーテルことピエトロ・マルテランザではどうかという声も上がる。結局、なかなか意見がまとまらないことから、配給会社の社長に3人の宣材写真を見せて選んでもらうことに。その際に指をさされたのがネロだったのだそうだ。いやあ、そんな適当な方法で主演俳優を決めるのもアリなのか(笑)。

イギリスでは実質上の上映禁止に…!?

撮影が始まったのは’65年の12月、ちょうどクリスマスの2日前のこと。といってもジャンゴが酒場の2階の部屋でマリアと対面するシーンを、ローマ近郊の撮影所エリオス・フィルムで1日かけて撮ったのみで、本格的な撮影は年明けにスペインでスタートしたという。ただし、コルブッチ監督は独裁者フランコ将軍の政権下にある当時のスペインを嫌ったため、スペインでの演出は助監督デオダートに任されたという。その間にエリオス・フィルムでは美術監督カルロ・シーミが町の屋外セットを完成させ、すぐに撮影隊はイタリアへ戻ることになる。

ちなみに、当時のエリオス・フィルムはほとんど使われておらず、敷地の整備も全くされていなかった。それゆえに格安で借りられたのだが、なにしろ雨が多いため土地も泥だらけ。どうしたものかとスタッフが困っていたところ、監督はこの荒れ放題の環境をそのまま生かして屋外セットを作るよう指示したのだそうだ。その現場にはコルブッチの次回作『さすらいのガンマン』(’66)に主演が決まったバート・レイノルズや、盟友レオーネも見学のために訪れたという。先述した耳切断シーンの撮影に立ち会ったレイノルズはビックリ仰天したと伝えられる。

なお、冒頭で紹介した通り世界各国で大成功した本作だが、実はイギリスとアメリカでは事情が大きく違った。まずイギリスでは、残酷描写を理由にBBFC(全英映像等級審査機構)から審査そのものを拒否され、実質的に上映禁止の憂き目に遭ってしまう。’80年代にホラー映画をビデオ市場から駆逐しようとしたブラックリスト「ビデオ・ナスティー」の例もあるように、昔からイギリスは残酷描写の規制が非常に厳しいのだ。その後、’80年に海賊版ビデオが出回るようになり、’84年に正規版のホームビデオが発売されることに。そして、’93年になってようやく映画館での上映が許可される。ただし、18歳未満お断りの成人映画として。

一方のアメリカでは、そもそも配給先がなかなか決まらなかったそうだ。本作の翌年、ハリウッドのミュージカル大作『キャメロット』(’67)の撮影でロサンゼルスを訪れていたフランコ・ネロが、自らの主催で業界人向けのプライベート試写を実施。ポール・ニューマンやジャック・ニコルソンなどが訪れて大盛況だったそうで、ニコルソンなどは本作の配給権獲得にも動いたらしいが実現せず、’72年になってようやく独立系配給会社の手でアメリカ公開されたのだが、しかし場末のグラインドハウス映画館で短期上映されただけ、しかも残酷描写をカットした再編集版、なおかつタイトルも「Jango」とミススペルされるという有り様だった。

結局、アメリカでは長いこと幻のカルト映画とされ、その後発売されたホームビデオのおかげで評価が定着するようになる。タランティーノは『ジャンゴ 繋がれざる者』(’12)で本作にオマージュを捧げたが、恐らく彼もまたビデオで再発見した世代の一人であろう。■

『続・荒野の用心棒』1966 B.R.C. S.r.l. - Surf Film All Rights Reserved