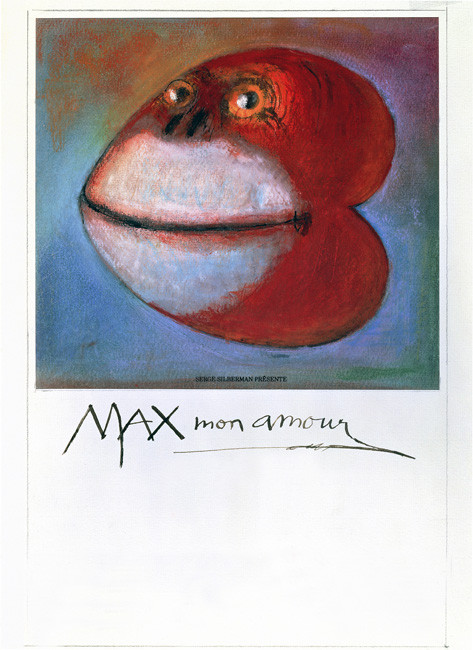

多分クランクインした、1985年の秋だったと思う。大島渚監督が新作『マックス、モン・アムール』を、パリで製作していることが、報じられた。監督の前作『戦メリ』こと『戦場のメリークリスマス』(83)大ヒットの記憶が、まだ新しい頃である。

ヒロインが、あのシャーロット・ランプリングであること。そして彼女が演じるのが、チンパンジーと愛し合う人妻であることが、かなりセンセーショナルに受け止められた。

出演する俳優が実際に性行為を行った、日本初の“ハードコアポルノ”『愛のコリーダ』(76)を撮った大島渚が、『愛の嵐』(74)で「ナチス帽に裸サスペンダー」のデカダンな衝撃をもたらした、シャーロット・ランプリング主演で、人間と猿の“愛”を描く!しかも舞台は、花の都にして“アムール”の本場、フランスはパリ!!

今度は一体、どんな刺激的な作品になるのか?そして、どんなスゴい“性描写”を行うのか?世間的には、そんな下世話な関心も高かったと言える。

しかし翌86年、「カンヌ国際映画祭」のコンペに出品後、フランス公開を経て、87年5月に日本でも『マックス、…』が公開される段になると、識者などの間から、困惑の声が広がっていった。

私は初公開時にこの作品を観ることはなく、後に大島渚が監督した映画作品の全貌を追う必要が生じた際に、初見となった。以前に観賞済みの作品も含め、大島渚作品の初期から時系列で観ていったのだが、なるほど、大島23本目の劇場用長編である本作に、戸惑いを覚えた者が少なからず居た理由が、理解できる気がした。

その理由を紐解くためにも、とりあえずは、本作のストーリーを紹介する。

パリ駐在の、イギリス大使館員ピーター(演;アンソニー・ヒギンズ)。美しい妻と小学生のひとり息子に恵まれ、職場には愛人関係にある同僚もいる。そんな優雅な生活を送っていたが、ある日、妻のマーガレット(演;シャーロット・ランプリング)の様子がおかしいことに気が付く。

探偵を雇うと、妻が秘かにアパートを借りていることがわかる。そこに足を踏み込んだピーターが目撃したのは、何と、妻が雄のチンパンジーと、ベッドを共にしている姿だった。

マーガレットは、マックスと呼ぶそのチンパンジーと、動物園で出会った。そして、一目で惹かれ合ったという。

ただならぬ驚きと嫉妬を覚えたピーターだったが、自宅の一室に檻を付けて、マックスを住まわすことを提案。奇妙な共同生活が始まる。

マックスの部屋に入り浸るマーガレットに対し、ピーターは室内で何をしているのか、気になって仕方がない。そんな彼にマーガレットは、「鍵穴から覗けば」と、部屋のキーを渡すのだった。

ホームパーティを開いた際には、参加者の友人たちにも、マックスの存在が知られてしまう。マックスが見せる、マーガレットへの鮮烈な愛情表現に、その場は気まずい空気が漂った。

マーガレットとマックスの間には、“性的関係”はあるのか?ピーターは煩悶し、日々苛立ちを増していく。やがて仕事にも支障を来たすようになった彼の日常は、大きく軋んでいくのだった…。

本作は、製作の報が伝わった時に期待されたような、「刺激的な作品」では、まったくなかった。“性描写”と言えるようなものも存在せず、その仕上がりは、エスプリの利いた、チャーミングな“艶笑譚”とでも言うべきものだった。

しかし多くの者が戸惑いを覚えたのは、それだけが理由ではない。本作『マックス、…』が、従前の大島作品とは、あまりにも様相を異にしていたからである。

1932年生まれの大島は、京都大学で学生運動に身を投じた後に、「松竹」に入社。「大船撮影所」での助監督を経て、59年に『愛と希望の街』で監督デビューした。

続く『青春残酷物語』(60)『太陽の墓場』(60)の2作が評判となり、“松竹ヌーヴェルヴァーグ”の旗手として、注目される存在になる。しかし安保闘争をテーマにした『日本の夜と霧』(60)が、上映4日で公開中止となったことから、「松竹」に叛旗を翻して、翌61年に退社。

独立プロである「創造社」を興し、以降は、次々と意欲的な作品を作り上げ、60年代から70年代初頭までを、一気呵成に駆け抜けていく。特に評判となったのが、「ATG=日本アート・シアター・ギルド」とのコラボ。製作費を500万円ずつ折半して作る、「1,000万円映画」などで、『絞死刑』(68)『新宿泥棒日記』(69)『少年』(70)『儀式』(71)といった傑作・話題作を世に送り出し、当時の若者たちから、強く支持された。

この頃の大島作品の特徴は、彼の盟友とも言うべき、映画評論家の佐藤忠男氏の言を借りれば、「きっぱりとした反体制的なテーマ」が打ち出されていることである。大島は、貧富の階級差や民族差別、家族制度や沖縄問題等々の、社会的な抑圧を次々と俎上に上げて、闘いを挑んでいった。また、既成の映画文法の破壊にも、極めて自覚的に取り組んでいた。

しかし「1,000万円」という“低予算”故に、得られた自由闊達さにも、やがて限界が訪れる。72年には齢40代に突入し、正に円熟期を迎えんという大島にとっては、その製作規模では、描き切れないものが次第に多くなっていった。

72年に最後の「1,000万円映画」である『夏の妹』を公開。翌73年には、「創造社」を解散した。

そこから大島は、国際舞台へと飛躍する。かつて『絞死刑』が、「カンヌ国際映画祭」の“監督週間”で評判となったのがきっかけとなり、フランスでの評価が高かった大島に、かの国のプロデューサー、アナトール・ドーマンから、作品製作の申し入れがあったのだ。

ここで大島が作ったのが、1936=昭和11年に起こった、「阿部定事件」を題材にした、『愛のコリーダ』。軍国主義が台頭する時代の日本で、ただひたすら性愛に興じる男女の姿を、“ハードコアポルノ”としてリリースし、世を騒然とさせたのである。

『愛のコリーダ』は、フランス側の出資を受けながら、日本を舞台に日本人俳優が出演する作品であったが、大島は続いても、ドーマンプロデューサーと組み、同じ製作スタイルで、『愛の亡霊』(78)を完成させる。この作品は「カンヌ」のコンペに出品され、“監督賞”の栄誉に輝いた。

その5年後に完成させたのが、イギリスのジェレミー・トーマスがプロデューサーを務め、製作費が15~16億円と謳われた、『戦場のメリークリスマス』。日本軍の捕虜収容所を舞台にしたこの作品では、大島が監督した劇映画では初めて、大々的な海外ロケを敢行。坂本龍一やビートたけしが演じる日本軍の兵士と、デヴィッド・ボウイやトム・コンティの連合軍兵士たちの“邂逅”と“衝突”が描かれた。

このように、「1,000万円映画」から国際的な合作へとスケールアップを遂げながらも、大島作品では一貫して変わらなかったことがある。それは 、“日本”という国家、そして“日本人”の在り方を追究し、撃ち続けたことである。

ところが本作『マックス、…』には、“日本”の影も形もない。人と猿の“愛”というアバンギャルドな題材に、無理矢理「大島らしさ」を見出したとしても、やはり、純然たる“フランス映画”に映る。それが、大島作品を追ってきた者たちに困惑をもたらした、最大の理由であったように思われる。

ルイス・ブニュエルの監督作を長く製作してきた、プロデューサーのセルジュ・シルベルマンの提案によってスタートした、この企画。ブニュエル作品の脚本家だったジャン=クロード・カリエールのオリジナル・アイディアが、ベースとなっている。パリに赴いた大島は、カリエールと机を挟んで、脚本作成の作業を進めた。

撮影は、ゴダール作品など、ヌーヴェルヴァーグの映画作家たちを支えてきた、ラウール・クタールを起用。マックスの特殊メイクのスーパーバイザーとして、リック・ベイカーが参加し、タイトルデザインは、『007』シリーズで知られる、モーリス・ビンダーが担当した。

スタッフ、キャスト共、すべて外国人といった座組に、大島は単身乗り込んだ。通訳も付けずに、英語とフランス語を駆使して、演出を行ったという。前作『戦メリ』の際に、日本人スタッフと外国人スタッフが揉めて、ウンザリしたという経緯もあったようだが、これは相当な覚悟を以って、本作の現場に臨んだものと考える他ない。

ここで再び、大島の盟友佐藤忠男氏の言を借りたい。大島は、「自分の仕事が日本的特殊性に頼らず、どこまでインターナショナルな普遍性を持ち得るかの実験として単独でフランスに行くということにした…」のであろう。

己の国際性を高めようという意思は、キャスティングからも顕著だ。ここで大島が、自作の出演者選びに関して、よく述べていた過激な言葉を紹介する。

~一に素人、二に歌うたい、三四がなくて、五に映画スター。六七八九となくて十に新劇~

映画には、役を超えてその演じ手の実質を映し出すドキュメンタリー的な側面がある。そしてそれが作品の強みにもなるというのが、大島の考え方であった。実際に、大島の「1,000万円映画」の主役には、現役のフーテン娘や著名なグラフィックデザイナーなど、“素人”が起用されることが、往々にしてあった。また、前作『戦メリ』のメインキャストも、当時は演技の“素人”であった坂本龍一やビートたけし、そして“歌うたい”のデヴィッド・ボウイであった。

しかし本作『マックス、…』では、そうした大島キャスティングの“大原則”さえ外している。主役は、“映画スター”のランプリング、そして脇を固めるのは、ヨーロッパ映画界に於ける、いわば“新劇”俳優たちとなっている。逆説的にはなるが、大島にとってはこれもまた、“挑戦”だったのだと思う。

前述したように、「カンヌ」のコンペにも出品された本作であるが、日仏両国で「絶賛」や「大ヒット」の果実を得たという話は、寡聞にして聞かない。しかし大島の意図から考えれば、“フランス映画”のエスプリが感じられる本作は、十分に「成功」を収めたと言えるのではないだろうか?

本作の後に大島は、『戦メリ』のジェレミー・トーマスと再タッグを組み、『ハリウッド・ゼン』の企画を進める。創成期のハリウッドでTOPスターとなった日本人俳優・早川雪洲と、イタリア系で、同時代の美男スターだったルドルフ・ヴァレンティノの、相克の物語である。

雪洲に坂本龍一、ヴァレンティノにアントニオ・バンデラス、雪洲の妻・青木鶴子にジョアン・チェンと、国際的な顔触れのキャストが決まった。あとは1991年11月に予定された、クランクインを待つばかりとなった。

ところが、セットの建て込みも進み、あと数週間で撮影が開始するというタイミングで、70億円という巨額の製作費の調達にメドが立たなくなり、撮影は半年間延期に。しかしこれも再延期となり、『ハリウッド・ゼン』は、結局製作中止へと追い込まれてしまう。

『マックス、…』に於ける、己の国際性を高める“挑戦”が、必ずや生きたであろう、大島畢生の超大作『ハリウッド・ゼン』。この企画が日の目を見なかったことには、今はただ、残念以外の言葉がない。

結局大島は、『マックス、…』の後の長編監督作は、『御法度』(99)1本のみ。その後は長い闘病生活へと入り、2013年に80歳で彼岸へと旅立った。■

『マックス、モン・アムール』(C) 1986 STUDIOCANAL - France 2 Cinema