●本格的ゴーストホラーを目指した意欲作

“その建物はいかにも不気味な感じだった。彼女はゾッとしながらそう思った——

するとたちまち心の中で声がした。

「〈山荘〉は気味が悪い……不気味だ……今すぐ立ち去ったほうがいい」”(*1)

山荘と呼ばれる洋館で、四人の男女が体験する恐ろしい霊的現象を描いたシャーリイ・ジャクスンの『山荘綺談』は、最も優れた、そして最も恐ろしいゴーストストーリーのひとつとして知られている。恐怖体験に関する研究プロジェクトのため、マロー博士はそれぞれに個人的な問題を抱えた3人の被験者をこの場所に誘う。しかし彼らがそこへ到着した夜から、山荘は超常的な怒りを彼らにぶつけることになる——。

1999年公開の『ホーンティング』は、同小説の二度目となる映画化作品だ。監督はシネマトグラファーとして『ダイ・ハード』(88)や『レッド・オクトーバーを追え!』(90)などに参加し、キアヌ・リーブス主演のサスペンスアクション『スピード』(94)で監督デビューを果たしたヤン・デ・ボン。スピード感あふれる演出と機動性を極めたカメラワークを主スタイルとするが、『ホーンティング』はそれとは打って変わって被写体を舐るように、そしてじっくりと捉えて恐怖を創出していく。登場人物たちの恐れの感情を高めていくために準撮り(劇中の順番に撮影していくこと)を実行し、また撮影時には音響デザインのゲイリー・ライドストロームが録音していた効果音を俳優たちに聞かせることで、音や気配に対するリアルな反応を引き出している。

なにより舞台となる洋館の外観はイギリス、リンカンシャーのハーラックストンにあるカントリーハウス〈ハーラックストンマナー〉を用いて撮影し、そのジャコビアン様式とエリザベス朝スタイルをバロック建築に融合させた異様さは、作品の真の“主役”として禍々しい存在感を放つ。加えて巨大航空機格納庫のスプルース・グース・ハンガーに建設された洋館内のセットは、ハリウッド映画における最大級のインテリアセットを誇るものだ。

だが惜しいことに、『ホーンティング』は、評論家からは芳しい評価を受けてはいない。興行的には成功を得たものの、たとえば米「サンフランシスコ・クロニクル」紙の映画評論家ミック・ラサールなどは「『ホーンティング』がもたらす唯一のいいニュースは、映画製作者たちが技術だけで名作が作れることを証明しようとしたが、うまくいかなかったということだ」(*2)となかなかに手厳しい。

こうして映画を非難する文言の中には的を射たものもあるが、じつのところ作品をとりまくいくつかの要素が、映画の評価にネガティブな影響を与えているケースも否めない。うちひとつには『山荘綺談』の最初の映画化作品である、ロバート・ワイズ監督の『たたり』(63)の存在だ。

モダンホラー文学の大家スティーブン・キングは「恐怖」について語った随筆集「死の舞踏」の中で、優れた恐怖描写は扉を開けず、その扉の向こう側にいるものの正体を見せないことだと綴り、『たたり』を絶賛している。確かに『たたり』は、奇怪な音がもたらす恐怖感や、見たり聞いたりしたものが実際にあったのかどうかを登場人物たちに疑問に思わせる創造性が、ひとつの成果をあげているといえる。

ただ『たたり』に関しては、製作予算が110万ドルと限られたものだったことと、当時の視覚表現の限界もあって、必然的に物事を見せない方法を択っている。『ホーンティング』はむしろ8000万ドルという潤沢な製作費を活かし、ゴーストを明確に可視化させることで、精神的ストレスで心に傷を負っていたエレノア(リリ・テイラー)が実際にゴーストを見たのか、それとも彼女の意識が生んだ妄想なのかを観る者に対して巧妙にミスリードしている。こうした映像への積極的な試みが、CGへの過度な依存だと受け取られたようだ。

なにより『ホーンティング』は『たたり』のリメイクではなく、原作の再映画化という位置付けにある。権利上の問題から『たたり』にアクセスすることはできず、同作にあるアイディアを汲み取ってはいない。エレノアを物語の中心人物として描いたのも原作由来のもので、ジャクスンの小説を新たな試みで映画化し、『たたり』とは根本的にアプローチを異にしている。

もうひとつ、ネガティブな作品評価を誘引したのは、製作元のドリームワークスに最終的な編集の権利があり、映画の方向性が変えられたというゴシップだ。スタジオが原作に忠実な心理的スリラーを手がけようとしていたデ・ボンのアプローチを嫌い、観客が即座に恐怖を覚えるような方向へと軌道修正し、ポストプロダクションをスティーブン・スピルバーグが引き継いだ、というものである。

しかし近年、同作のBlu-rayリリースを機にデ・ボンが語ったところによれば、『ツイスター』(96)の後の監督作として企画中だった『マイノリティ・リポート』(02)が、主演のトム・クルーズのスケジュールに空きができたことで急浮上。代わりにスピルバーグが監督を務め、彼が本来監督する予定だった『ホーンティング』をデ・ボンに譲り渡した経緯があったという。そこにスピルバーグとの確執や因縁はなく、先のような実態を欠く噂がスキャンダラスに流布されたようだ。

こうした背景には、かつてスピルバーグが監督であるトビー・フーパーを差し置いて、自ら現場で演出をしたと噂された『ポルターガイスト』(82)のゴシップが重なってくる。この問題は現在に至るも真相は藪の中で、『ホーンティング』が同じホラージャンルであることから、格好のネタとして蒸し返されてしまったとも考えられる。

もちろん、作品そのものの不評を全てスキャンダルのせいにするつもりはないが、不正確な情報が作品にバイアスをかけ、鑑識眼を曇らせてしまうケースもある。それを取り除いて評価が大きく変わるのであれば、すでに評価の定まった作品だからと禁欲的になる必要もないだろう。

●ヤン・デ・ボン自身が語った『ホーンティング』のこと

アメリカで最も影響力のあった映画評論家のひとり、ロジャー・エバートは「ロケーション、セット、アートディレクション、サウンドデザイン、そして全体的な映像の素晴らしさに基づき、わたしはこの映画を推薦したい」と、公開時に『ホーンティング』を激賞している(*3)。筆者もエバートのような感触を同作に覚えたひとりで、ヤン・デ・ボン監督に『トゥームレイダー2』(03)の取材で会ったとき、同作に対する質問を以下のようにぶつけ、高度なクリエイティビティのもとで本作が手がけられたことを確認している。

——「アメリカン・シネマトグラファー」誌に『ホーンティング』の照明設計図が掲載されていましたが、ライトの設置が複雑すぎて、僕のような門外漢には監督が何を目指しているのか分かりかねました(笑)。

デ・ボン「専門誌まで読んでくれたんだね。屋敷の恐ろしい性質をライティングで表現したかったんだ。この映画はCGでゴーストをクリエイトしているけど、同時にできるだけオンカメラ(撮りきり)で、ゴーストの存在を表現しようと試みたんだよ。撮影現場にいるキャストが、その場で恐怖を実感できるようにね」

——効果音もその場でできる限り聞かせて、俳優たちの恐怖感を引き出していったとか。

デ・ボン「そう、完成した作品にサウンドエフェクトを挿れず、役者の演技だけで音を感じられるならそれが究極的で理想的だよ。僕は黒澤明監督の『乱』(84)が好きで、武将の父を城ごと燃やそうとする長男と次男の謀反が描かれていたよね。あの合戦場面に黒澤さんは効果音をいっさい使わず、アンダースコア(音楽)だけを用いている。その演出がむしろ戦闘の激しい音を想像させるんだから、あの境地を目指したいものだ」

——俳優たちのリアクションは実際どうだったんですか?

デ・ボン「効果は絶大だったね。特にリーアム(・ニーソン)とキャサリン(・ゼタ=ジョーンズ)は、積極的にスタジオに入りがらないくらいだったからね。二人には相当に怖い思いをさせてしまったよ(笑)」

そう、「〈山荘〉は気味が悪い……不気味だ……今すぐ立ち去ったほうがいい」——。■

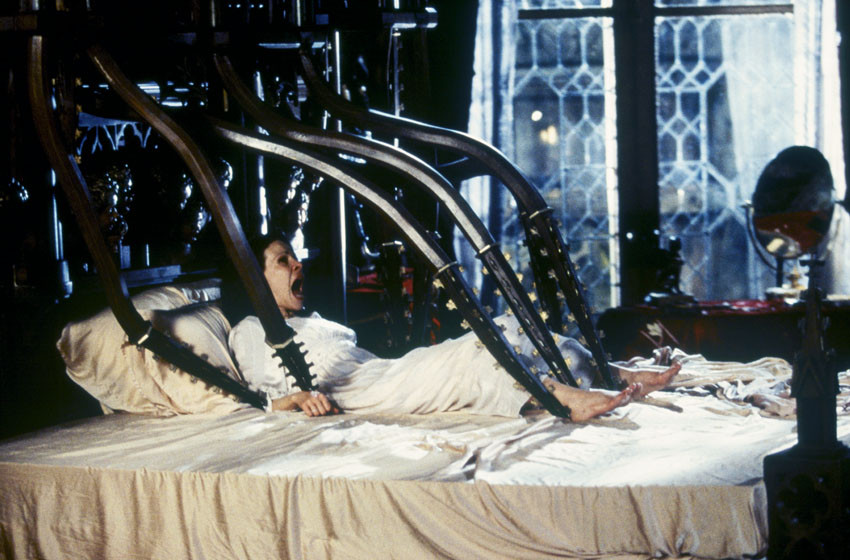

(*)『ホーンティング』撮影中のヤン・デ・ボン監督

(*)『ホーンティング』撮影中のヤン・デ・ボン監督