COLUMN & NEWS

コラム・ニュース一覧

-

COLUMN/コラム2020.02.25

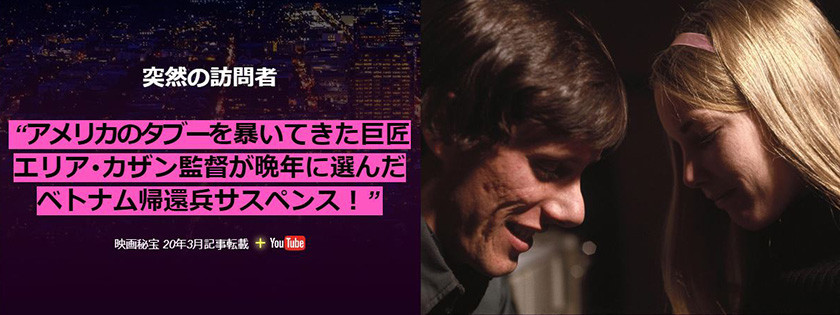

ベトナム帰還兵問題を前面に押し出したサスペンス。名匠エリア・カザン晩年の日本では劇場未公開となった意欲作!!

今回紹介するのは、本当に激レアな『突然の訪問者』(72年)。監督はあのエリア・カザン、『欲望という名の電車』(51年)や『エデンの東』、『波止場』(共に54年)を撮った巨匠の中の巨匠ですね。そんな名匠の作品にもかかわらず、日本では劇場未公開で、ビデオも発売されていない幻の映画です。 物語は、厳冬の森の中の一軒家が舞台。そこに若いカップルと父親が住んでいます。主人公ビルを演じるのはジェームズ・ウッズで、彼の映画デビュー作です。彼はベトナム戦争の帰還兵で、ビルの子を生んだばかりの彼女マーサ(パトリシア・ジョイス)と、西部劇作家として生計を立ている彼女の父(パトリック・マクヴィ)の家に居候しています。そこへ2人の男がやって来ます。それが“突然の訪問者”なんです。 2 人はビルのベトナム従軍時代の戦友で、1人はラテン系の若者、もう1人は死んだ目の無表情な軍曹です。彼らは無理やりビルの生活に入り込んできますが、ビルは彼らを追い出そうとうはしない、それはなぜか……というサスペンスです。 『突然の訪問者』は1972年当時、進行中だったベトナム戦争についての映画です。その頃、ベトナム戦争はアメリカ映画ではほとんど描かれませんでした。タカ派のジョン・ウェイン製作・監督・主演でベトナム戦争を賛美した『グリーン・ベレー』(68年)と、ベトナム帰還兵がアメリカで暴れる『ソルジャー・ボーイ』(71年)くらいでした。ハリウッドが本格的にベトナム戦争を題材に映画作り出すのは『ディア・ハンター』(78年)からで、それまでは政治的なタブーだったのです。 エリア・カザン監督は昔からユダヤ人差別や労働組合などアメリカのタブーについて積極的に触れてきた映画作家なので、彼としてはベトナム戦争に取り組まないわけにはいかなかったわけですが、誰も資金を出してくれなくて、自主製作することになりました。 『 突然の訪問者』はエリア・カザンの個人映画です。舞台となる一軒家はコネチカットにあったカザン監督の自宅で、そこからカメラはほとんど出ません。脚本も監督の息子クリスが書いています。登場人物も前述の5人(赤ん坊を入れても6人)。スタッフはカメラマンと照明、録音そして雑用の4人だけ。しかもカメラマンが編集も担当しています。 実は当時、カザン監督はキャリアのドン底にいました。1940〜50年代に行われた“赤狩り”というハリウッドの共産主義分子を発見して追放する運動で、カザンは過去に共産党に関わっていたので、仲間の名前を明かすよう追求されました。そして彼は映画を作り続けるために仲間を売ってしまいました。しかし、“赤狩り”でハリウッドを追放された人たちは60年代に復権し、逆にカザン監督は裏切り者としてハリウッドでの居場所を失ったのです。 本作は、1966年にベトナムで米兵が現地の女性を誘拐レイプ殺人した事件を基にしたフィクションです。同じ事件は1989年にブライアン・デ・パルマ監督が『カジュアリティーズ』という映画にしています。あの映画のラストでショーン・ペンがマイケル・J・フォックスを脅しますが、そこから先を膨らませた映画です。 超低予算なので技術的に様々な問題がありますが、それが逆にドキュメンタリーのような不気味なリアリティを生んでいます。とにかくレアな映画ですので、この機会にぜひ、ご覧ください。■ (談/町山智浩) MORE★INFO. ●映画の基になったのは「ニューヨーカー」誌のベトナム戦争に関する記事。それを基にした脚本に監督は興味を示したものの、製作はしなかった。この脚本は、後に『カジュアリティーズ』(89年)の基になったとブライアン・デ・パルマ監督は語っている。 ●製作・脚本のクリス・カザンは監督の息子で、当時の義母であるバーバラ・ローデンの初長編監督・主演作『ワンダ』(70年)の影響を強く受けている。 ●父親役のパトリック・マクヴィ以外の俳優はこの映画がほとんどデビュー作だった。 ●撮影はカザン監督の家で行われた。監督の最後から2番目の映画(遺作は『ラスト・タイクーン』〈76年〉)。 © Warner Bros. Entertainment Inc.

-

COLUMN/コラム2020.02.14

北の野人が壁を越え、王都を占領し鉄の玉座に就いて七王国を統べる。その統治の終焉を描く『ラストエンペラー』

『ラストエンペラー』公開時、筆者は小学校卒業まぢか。日本社会が大騒ぎになっていたことを覚えている。87年度アカデミー賞で作品賞・監督賞以下9部門を総ナメにし、特に作曲賞を坂本龍一が受賞すると、社会現象に近い興奮になっていった記憶がある。今でもそうだが「ニッポン凄い!」、「世界が絶賛!」といった他者評価にめっぽう弱い国民性。まして当時のこと。これほどの晴れ舞台で日本人が顕彰されては、国民的な熱狂もいたしかたない。 坂本龍一は作曲家として第60回アカデミー作曲賞を他の2人と共同で受賞したが、実は役者としての参加が最初に決まっており、作曲のオファーは後からだったそうな。役者としては甘粕正彦役を不気味に演じている。甘粕は最後は満洲映画協会のトップに収まった“映画業界人”だが、その前は満洲国建国のための陰謀に暗躍した人物。さらにその前、憲兵だった頃の関東大震災では、反体制思想家カップルを締め殺したりもしている。異様な凄みをみなぎらせているのは、そのため。 昭和62年夏、金曜ロードショーで『西太后』がオンエアされた。筆者の仲の良いクラスメイトたちは全員TV洋画劇場を見ていた。西太后のライバルの側室が、両手両足を切断され甕の中に首から下を押し込まれて飼い殺しにされる、というシーンの話題で、週明けの教室は持ちきりになる、そんな時代だった。年が明け昭和63年の正月第2弾として『ラストエンペラー』が劇場でかかり、第60回アカデミー賞の発表を挟んで、春にはスピルバーグ『太陽の帝国』が公開された。なぜか“あの時代”の“あのあたり”が盛り上がっていた昭和の末頃だった。 当時は、“あの時代”の日本の侵略や戦争は良くなかった、という反省が、まだ戦後の良識として日本国民の間で当然に共有されていた。“あの時代”を生きて酷い目に遭った世代(筆者の祖父のような)もいまだ健在で、逆に、『ラストエンペラー』にせよ『太陽の帝国』にせよ、特に説明がなくともむしろ日本人こそ当事者として欧米人以上にバックグラウンドを理解しやすかったはずだが、今やあれからさらに30年以上がたって、“あの時代”を知る世代も減り、小6の小僧は45歳の中年になり、世代は入れ替わった。改めて、“あの時代”に何が起こったのか、むしろ映画の外側にある出来事を確認しておく必要が、今となってはありそうだ。 『ラストエンペラー』とは、もちろん秦の始皇帝(The First Emperor)との対比であって、中華帝国最後の皇帝の生涯を描いた歴史ドラマである。それは、映画を見れば解る。中学生でも解る。筆者は中学に上がってTV放映された際にこの映画を初めて見たが、そこまでは解った。解らないのは、この中華皇帝が実は中国人であるのかどうだか微妙、という、複雑な歴史的背景だ。そのバックグラウンドまで理解していないと、この映画のシーン・シーンで何が起こっているのかまで付いていけない。以下、映画と無関係なような話が続くが、ご勘弁ねがいたい。映画を理解する上で必要な情報だ。 中国共産党の全面支援のもと、かつての紫禁城こと故宮博物院でロケを敢行。3度のアカデミー撮影賞に輝く撮影監督ヴィットリオ・ストラーロにより、明・清2王朝の皇宮が鮮烈な色彩美と深い陰影でとらえられた。なお故宮の「故」とは、「故事」「故郷」と同じく「昔の、古い」という意味で、つまり「元宮殿」という意味。 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 異論の余地なく中国人(漢民族)による中華帝国であったのは、『ラストエンペラー』の清朝の一つ前、明朝だが、後期その支配が緩んだところで、今の中国東北部、北朝鮮の上のあたりに、清は興った。いや、まだ清とは呼べない。「女真族」という民族が強大化して、後に清国を建国するのだが、その頃はまだ女真族と呼ばれていた。彼らは中国人(漢民族)ではない。中華化していない外側の土地(「化外の地」)に暮らす、北方の異民族なのだ。 女真族は500年前にも「金」という帝国を築き、中国の上半分を支配する形で中国史に登場したこともあったが、モンゴル帝国(後の元朝)によってこの金朝は滅ぼされてしまう(1234年なので覚えやすい)。蒙古襲来の時に日本に押し寄せてきた蒙古軍の中には、モンゴル人、中国人、高麗=朝鮮人だけでなく金朝の遺民である女真族も含まれていたというから、彼らは鎌倉時代に一度、我が日本と因縁があったということになる。20世紀初めの『ラストエンペラー』の時代まで続く、中国、蒙古、朝鮮、女真(後の満洲)、日本という主要プレイヤー“五族”が、遠い鎌倉時代の元寇の時点ですでに一度出揃っていたのだ。 元が衰退した後は、元の後を襲った明朝の間接支配下に甘んじてきた女真族だが、次第に勢力を盛り返し、今度は明が弱体化すると再び天下を狙って動きだし、初代皇帝の時にジンギスカンと同じ「カン(遊牧民の首領)」の称号を名乗り、「後金」の国号も蘇らせた。 さらに2代皇帝の頃には、元朝から伝来する正統な大元帝国の後継国の証しである国璽をモンゴル系部族から献上され、モンゴル諸部族を糾合して正式にカンに押し立てられる(女真族はモンゴル系でも遊牧民でもないのに)。これにより元朝は名実ともに消滅。ここで後金は国号をさらに「清」へと変更し、部族名も女真族から「満洲族」に改めた。満洲は「マンジュ」と発音し、文殊菩薩の「文殊」のことで、聞こえのいい響きだった。こうしてモンゴル帝国≒元朝の後継国となった上で、北方(今の中国東北部、北朝鮮の上のあたり)から万里の長城を越境して、中華帝国・明への侵犯を繰り返すようになる。 3代皇帝とその後ろ盾の叔父の代に、明が農民反乱により皇帝一家無理心中をもって滅びると(おそらくこれが本当の意味でラスト中国人エンペラーだったろう)、「亡き皇帝の仇討ちとして反乱軍を討伐する」との大義名分をかかげ(自分たちもさんざん明に侵寇していたのに)長城を越え中華文明圏に入り、今回はそのまま北京に居座ってしまった。これを「入関」という。「関」の字はキーワードなので後述する。そして中華帝国の都・北京で3代皇帝はあらためて即位式を執り行う。時に1644年。日本では徳川幕府3代将軍家光の時代だ。 かくして、その後1912年(明治45年=大正元年)まで、中国人ではない満洲族による清朝が、中国を支配した。「この中華皇帝が実は中国人であるのかどうだか微妙」と前述したのは、以上の歴史的な経緯があるためである。 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 三国志などで中国史に親しみのある者にとって、現代の中華人民共和国は三国志時代と比べて東西に数倍拡大したように、“むっちゃくちゃデカく”見える。そうなったのは比較的最近の清代なのだ。下の地図のうち濃い黄色が、歴史的・伝統的な本来の中国の範囲である。その本来の中国を、東の満洲(MANCHURIA)が3代皇帝の時に後から飲み込んだ、という順番になり、MANCHURIAはそのまま今も中華人民共和国に残っている。また先に見た通り、2代皇帝が満洲に併合したモンゴル(MONGOLIA)のうち、内蒙古(INNER MONGOLIA)も「内モンゴル自治区」として今もそのまま中国に留まっている。ちなみに外蒙古(OUTER MONGOLIA)は今日のモンゴル国にあたるので、今は中国領ではない。 また、時代下って18世紀末〜19世紀初めの清最盛期の名君・6代乾隆帝の時代に(地図は子の7代皇帝時代の版図)、西の新疆ウイグル(TARTARY。新疆とは「新たな領土」の意味)やチベット(TIBET)を征服し、西方にまで領土を大きく広げ、清は最大版図を実現。この新疆もチベットも、今も中国に留まっている。 地図はWikipediaより 地図の薄いレモン色が、清が新たに中国にもたらした領土である。ちなみに朝鮮・沖縄・東南アジアなどのオレンジ色は、外国ではあるが従属国だ。このように、東部→中央(本来の中国。濃い黄色)→西部へと、満洲族の清朝は領土を広げていき、その版図がそのまま中華人民共和国として今日にまで引き継がれているのである(赤い点線が現在の中華人民共和国の国境)。西の新疆ウイグルは今もとかく話題にのぼるが、東の満洲もまた、以上のいきさつを見れば、歴史的に複雑な経緯をへて“中国”に最近なった土地だとわかる。 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ところで。男で後頭部だけ頭髪を1メートルぐらいに伸ばし、その他は青々と剃り上げ、三つ編みのような、いわゆるラーメンマンの髪型(辮髪)にして、キョンシーの帽子(朝冠)をかぶっている姿。あれは、満洲族の習俗であって、中国人の伝統ではない。中国人は元来、聖徳太子か頼朝か秀吉のような、あるいは韓流歴史ドラマのような、髪をマゲに結ってその上から黒い冠(「紗帽」)をかぶる髪型をしてきた。清代の中国人は、支配者満洲族の習俗を押し付けられてあの独特な格好をしていたのだ。入関すると3代皇帝(の後ろ盾の叔父)は即刻「薙髪令」を発布し、「留頭不留髪,留髪不留頭(首をとどめたいなら髪をとどめるな、髪をとどめたら首はとどめられないぞ)」と強制したのである。「ナメられないには最初が肝心。まず無茶ぶりしてシメてビビらせてやろう」ということか? また、チャイナドレスもチャイナのものではない。イップマンが着ている裾の長い「長袍(チャンパオ)」も、キョンシーが着ている黒と青の官服もそうだが、いずれも満洲族の被服文化であって、中国の伝統的民族衣装である「漢服」とは異なる。漢服もやはり、中大兄皇子や中臣鎌足、韓流歴史ドラマの王様、あるいは、チマチョゴリや高松塚古墳の飛鳥美人図のようなデザインである。それが中華文明の影響圏(日本・朝鮮ふくむ)で3000年にわたって、各国でアレンジされながらも共有されてきた衣服文化だ。清朝のものは、それらとは系統がまるで違う。満洲が非中華圏・異文化圏であったことは、こうした点からもよく解る。 若き溥儀とジョンストンさんが“キョンシー帽”ことフォーマルな朝冠をかぶっている。清の朝冠の冠頂には官位を表す宝玉が付く。溥儀が上にまとっている服は「旗装」で、下にはマオカラー「立領」式の内衣を着ている(これらをもとに後世チャイナ・ドレスが生まれた)。伝統的な中国の民族衣装とは全く系統が異なる形状をしており、そこに、中国伝統の「ドラゴン柄」や「皇帝イエロー」が組み合わされている。 左から、明(本当の中国)最盛期を築いた永楽帝、朝鮮の聖君・世宗大王、そして日本の秀吉。頭にかぶるのは「紗帽」で、服は、着物のように体に巻いて着る式のローブ型の内衣の上から、丸襟の上衣「袍」をまとっている。それを皇帝や王が身につける場合は厳密には「袞龍袍」、「翼善冠」と美称で呼ばれたり、秀吉がまとっているものは「袍」を先祖として日本で独自に進化した「直衣」だったりはするが、ザックリ言って同系統であることは一目瞭然だ。 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 中華文明圏の外側、東西南北の化外の地に暮らす諸民族は、中華的世界観においては野人と見なされ蔑まれてきた。中華とは世界の中心で咲く花であり、満洲族は北部辺境の野人にあたる。その野人が、世界の中心に乗り込んできて花になってしまった。 余談だが、仰げば尊し中華の恩と慕ってきたのが朝鮮で、中華皇帝の使節のための迎賓館を「慕華館(中華を慕う館)」、その使節が通る門を「迎恩門(恩を迎える門)」と名付けていたほどだ。しかも明には、秀吉の朝鮮出兵の際に援軍を送ってもらった大恩まであった。明vs清抗争期、朝鮮は明の方に義理を通そうとしたが、清2代皇帝に服従を迫られ、徹底抗戦を決意するものの厳寒の篭城戦にたえきれなくなって降伏。親征してきた清2代皇帝の前で朝鮮国王が土下座(三跪九叩頭の礼)をし、以後、服従を誓い、明を裏切って清側に付く、という屈辱的な出来事があった。これを「丙子胡乱(へいしこらん)」と言う。丙子は1636年をさし、「胡」は北の化外の地に住む野人を蔑視した差別用語である。 韓国映画界は、この出来事をアクション仕立てにした『神弓-KAMIYUMI-』(2011)や、忠実に歴史を描いた『天命の城』(2017)等を制作している。『天命の城』は、抗戦派重臣をキム・ユンソク、和平派重臣をイ・ビョンホン、王をパク・ヘイルが演じた、堂々たる歴史映画だ。 韓流歴史ドラマや映画で、北の野人との戦いが描かれている作品は、枚挙にいとまがない。たいがいはエスキモーのような毛皮の服をまとい、顔は赤茶色に雪焼けして唇はガサガサにひび割れ、鼻や頬を真っ赤に染めて鼻水を垂らした風体で描かれる(最近だと2017・18年の『神と共に』シリーズなど)。これは、満洲族として清朝を打ち立て世界の中心で咲く花となる前の、胡と蔑まれていた頃の女真族である。「オランケ」「オランカイ」とも呼ばれる。清以前の時代の女真族を、中華文明に憧れてきた朝鮮王朝(の末裔の韓国映画界)がどう見ているか、うかがい知れて興味深い。 余談はここまでにして本論に戻る。中華は≒中国は、歴史的には万里の長城の内側だけを指す。そこでは様々な中華王朝が4000年にわたって興亡と栄枯盛衰を繰り広げてきた。いわば七王国のようなものである。王都はここ数百年間は北京で、そこには鉄の玉座があるというわけだ。そして今、壁の向こうから侵入してきた北の野人が、王都を占領して鉄の玉座に君臨してしまったと喩えれば、ゲースロのファンならばどれほどの事態が起こったか、諒解されよう。もっとも、実はそうした事態は珍しくなく、中国史用語では「征服王朝」と呼ばれ繰り返されてきたことではあるのだが(例えば金と元だ)、それがよりにもよって、最後の中国王朝・ラスト中華エンペラーになってしまったことが、事態を複雑にしている。 後回しにしていた「関」の話をしよう。万里の長城には壁に開けられた出入口「関」がある。容易に突破されないよう城塞化されていて、日本の江戸時代の関所の比ではない。北の野人との間にある長城の関は「山海関(さんかいかん)」と呼ばれ「天下第一関」とされる(下画像)。万里の長城ひとつめ(最東端)の関だからだ。その外側、北の野人が住む化外の地を「関外」、内側の中華世界≒中国を「関内」と呼ぶ。関を入ってくること、つまり北の野人が七王国の文明世界に入ってくることを「入関」と言う。 画像はWikipediaより さらに、満洲の土地は関の北というより北東、右上の方角なので「関東」とも言う。関東≒満洲なのだ。そして、そこに駐留した大日本帝国の軍隊の名称を「関東軍」と言う。さあ、いよいよ我らが日本の出番である。“あの時代”のメインプレイヤーだ。 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 開国後の日本にとって、最大の脅威はロシアだった。当時は帝国主義の時代。ボーっと生きていればたちどころに餌食にされ植民地化されるだけ。それを恐れ、まず明治維新で自国を近代化し富国強兵を急ピッチで推し進め、並行して、朝鮮もどうにかせねばと考えた。まずは日本の味方になってくれる親日の独立国、同盟国にしようと構想。朝鮮のためを思ってではなく、日本を守る盾にしようとしたのだ。朝鮮は近代化をしておらず、まさに格好の餌食で、ここがロシアに獲られたら日本はロシアの脅威に直接さらされてしまう。朝鮮が盾になってくれれば日本はワンクッション挟んで(これを「戦略的緩衝地帯」と呼ぶ)ロシアと対峙できる。 当然、朝鮮はそう都合よく日本に従ってはくれない。朝鮮からすれば「勝手な話だな!」としか言いようがない。そこで日本は、強引に朝鮮への進出を図る。先に見た通り、朝鮮国王が清朝皇帝に土下座しその権威を受け入れたため、清は朝鮮の“保護者”的立場であり、朝鮮にちょっかいを出されて黙っているはずがない。そこでまず日清戦争が勃発(戦場となったのは朝鮮半島だ)。勝ったのは日本だった。 清はこの敗北で、アヘン戦争、アロー戦争、太平天国の乱と、半世紀以上もうち続いてきた内憂外患、断末魔の大混乱にますます拍車がかかってしまい(その後で義和団事件まで起きて)、ついに1911年に武漢から始まった辛亥革命にて、1912年、滅亡。その時に最後の皇帝だったのが、本作『ラストエンペラー』の主人公、宣統帝・溥儀である。映画の中では描かれないこの清朝滅亡と皇帝退位のいきさつは、溥儀本人が知る由もないし理解もできなかったであろう6歳の時、宣統3年に、実は映画の外では起こっていたのだ。 溥儀が即位したのはわずか3歳の時だった。映画冒頭の即位式のシーンで、幼い宣統帝が飽きてグズって暴れ出し、今や臣下となった実の父親が「シーっ!シーっ!すぐに終わるからね」となだめ、それを聞いた周囲がギクッとするシーンが出てくるが、これは実際にあったエピソード。「清の世はすぐに終わる」という不吉な予言的失言となってしまったのだ。 この時、溥儀に12代皇帝の白羽の矢を立てたのが西太后である。3代前の9代皇帝の側室だった老婆だ。宣統帝・溥儀の2代前の10代皇帝は、西太后自身が腹を痛めて産んだ我が子だったが、彼女は何から何まで口出しして自ら政治を行う毒親であり、息子はフテて風俗狂いに。挙げ句の果てに性病をもらってきて19歳で若死にしてしまう。次いで、過去の皇帝の血筋である男子(この子も3歳だった)を引っ張り出してきて11代皇帝に据え、またも彼女は後見人として自ら政治を行うのだが、この時に日清戦争が起こり、清は相対的には強大かつ最新鋭の海軍を保有していたにもかかわらず、軍事予算が西太后の道楽のため流用されていたので整備不足であり、格下の日本海軍相手に完敗を喫してしまう。そんな中11代皇帝は成長し、西太后と対立してでも清を救うため政治改革と近代化=維新を断行しようとするが、しかし結局は西太后の巻き返しによってわずか100日で潰されてしまう(史に言う「百日維新」である)。皇帝は幽閉され、10年後に実権を取り戻せないまま37歳で謎の死を遂げる(今では毒殺されたことが遺体の法医学検査で判明している)。皇帝薨去の翌日、西太后も死ぬ。直前に12代皇帝に3歳の溥儀を選んでいた。 映画『西太后』では別の若いライバル側室の両手両足を切断し甕に漬けるという、小6の筆者の幼心に強烈なイメージを残した歴史上の人物で“中国三大悪女”の一人。その映画では、西太后の出身氏族「エホナラ氏」の女が清の後宮に入ればいずれは清朝を滅ぼす、という予言“エホナラの呪い”も語られていた。この2つのエピソードはあくまでフィクションだが、西太后が清滅亡の元凶であった事実は変わらない。 宣統帝・溥儀もその後わずか3年で辛亥革命により6歳で退位し、ここに清朝は滅亡するわけだが、革命政府に飲ませた「清室優待条件」によって、溥儀は紫禁城の中で軟禁状態ながらも皇帝としての礼遇を受けながら暮らし続けることだけは許されてきた。しかしその日々にも終わりがやってくる。清朝滅亡後の新生中華民国は、軍閥が群雄割拠する戦国時代さながらの様相を呈していた。そんな中1924年、「北京政変」と呼ばれるクーデターが発生し、18歳になっていた廃帝(廃止された皇帝)溥儀ら帝室一家は、その巻き添えを喰う格好で、清室優待条件を廃止され、紫禁城を追放されることになるのである。 紫禁城追放時の溥儀。溥儀のトレードマークである色眼鏡に気を取られるが、“チャオズ帽”ことカジュアルな「瓜皮帽」をかぶって「長袍」を着ていることに注目したい。この時すでに皇帝ではないため「朝冠」や「朝袍」といった清朝廷のフォーマルウェアは身につけていないのだ。なお、「瓜皮帽」は満洲由来ではなく、明代に「六合一統帽」として初代・洪武帝が発明したもので、明・清・民国初期の3時代を通じ中国人のシンボルとなった。 ところで、故宮に乱入してきた軍閥クーデター部隊が掲揚する旗は「五色旗」。清代から軍旗として使われており、そのまま革命後は中華民国国旗として使用され続けた。この政府から追い出された孫文の派閥が用いた旗が「青天白日満地紅旗(今の台湾国旗)」で、孫文派が後に全国を統一した時、そちらの方が中華民国の新国旗とされた。では、用済みとなった旧五色旗はどうなったかと言うと…後述する。 話を日清戦争終結の時点まで戻す。この勝利が逆に藪蛇となって、日本が恐れていた通り、ロシアが南下してきて満洲の利権を獲得し、朝鮮(王が皇帝と改称して「大韓帝国」となっていた)にも手を伸ばそうとしてきた。新興国日本つぶしであり、日本にとっては最悪の展開だ。一時は「満韓交換論」でロシアと話をつけたいとの伊藤博文らの動きもあった。「満洲はそっちの物、朝鮮はこっちの物、お互い干渉せず」という考えだが、上手くまとまらず、ついに日露戦争が始まり(今度の戦場は満洲だ)、これにも日本はまさかの勝利をおさめる。結果、日韓併合によって朝鮮半島は完全に日本のものとなり、加えて、ロシアが獲得していた満洲の権益までも日本は棚ボタ式に手に入れる。 かくして、明治維新以来、戦略的緩衝地帯として欲してきた朝鮮半島のみならず、広大な満洲にまで進出の足がかりを得た日本は、今度は朝鮮と同じように満洲を完全に我が物にしよう、日露戦争では「十万ノ英霊、二十億ノ国帑(10万人の命と20億円の戦費)」という多大な犠牲を払ったのだから当然の権利だ、との発想を持つに至る。いつしか、ロシアの脅威から国を守ろうとか、植民地化されないための戦略的緩衝地帯の確保とかいった理由はどこかに消え、気がつけば植民地を貪欲に喰いあさる側へと自分自身が回っていた。 この底なしの欲望を実現するべく、東京の国家意志を無視して独断専行で暴走しまくったのが、満洲の主「関東軍」である。長城の「関」の「東」側に駐留する、元々はロシアから獲得した鉄道を警備するために置かれた守備隊程度のものが肥大化した、日本陸軍の海外展開軍だ。彼らは自作自演の謀略を次から次へと繰り出し、野望の実現を目指す。 彼ら関東軍の当初の計画は、朝鮮同様、満洲の併合であった。しかし国際的批判がかわせないと判断して断念。明治維新直後に朝鮮をそうしようと構想していたように「親日の独立国・同盟国」にする方針へと転換する。1932年、かくて満洲国(共和政)が建国され、そのトップたる執政の座には、清の廃帝、ラストエンペラー溥儀が就任。彼は26歳になっていた。なおこの時、国際世論の目を満州から逸らそうと、関東軍は遥か遠い上海の地で日本海軍に自作自演の軍事衝突事件を起こさせたりもした。しかし、ここまでしてエクスキューズを設けてもなお全世界からの非難はかわしがたく、日本は満洲問題で吊し上げを喰らったことを不服とし、国際連盟から脱退。また、満洲国は溥儀の熱望どおり2年後には 帝政に移行して満洲帝国となり、元宣統帝であった溥儀はその最初にして最後の皇帝「康徳帝」として即位するのである。この時には関東軍は内蒙古にも侵攻した。内蒙古は満洲国の一部であるとの理屈で。さらには、長城線を越えて関内にまで戦火は一時拡大したのであった。 中華民国が使わなくなった五色旗は、満洲国の国旗「新五色旗」として引き継がれた。当時はまだ「つい数年前まではこっちの方が中国の旗だったのに」という印象があったはずだ。劇中では溥儀が軍服を着た時の帽章にも注目を。なお、この写真のシーンは、中華帝国の古式にのっとって皇帝即位を天帝(という神)に報告する「郊祭式」が催されているところだが、その式次第や作法、そして旗も、細かく見ると、慣れない日本が急ごしらえで作った“パチもん感”溢れる偽物であったという。今でも、この、日本が作った傀儡の満洲国・満洲帝国は、中国で「偽満」と呼ばれている。 日本は、以上の満洲獲得だけではまだ飽き足らず、むしろこれに味をしめる。関内すなわち長城内側の中国本体にまで領土的野心を抱き始めた軍部は、ますます暴走。東京の陸軍中央、政府、さらには天皇でさえコントロール不能になっていく。国民とマスゴミがこぞって応援したからだ。彼ら出先の軍部が自作自演の謀略で衝突を起こし、東京の指示を待たずに独断で軍事行動を起こし、国民とマスゴミが大声援を送り、東京は事後承諾する、というパターンが繰り返されていく。そんなことをやっているうちに国際的にさらに孤立を深め、ナチスドイツのような札付きしかつるむ相手がいなくなっていく。 満洲での手口は国際的に激しく非難されたが、中国本体への野心はもはやレッドラインを踏んでしまっており、アメリカが本気で怒り始めると、今度はそれに対抗するためフィリピンの米軍基地に距離的に近い、縁もゆかりもない南方、ベトナム北部に、日本は陸軍を進駐させる。日本軍は満洲や朝鮮でロシアと戦うために存在してきたというのに!そして、このことがむしろ逆に、決定的にアメリカが引いたレッドラインを大きく踏み越える格好になってしまい、いよいよ日本は、10年後の昭和20年8月15日の一点に向かって、自滅の道を突き進んでいくことになるのである。 そしてそれは、日本が作った傀儡国家・満洲帝国の崩壊の時でもあるのだ。日本敗戦から3日後、溥儀、退位宣言。康徳12年(=昭和20年)8月18日であった。紀元前221年のファーストエンペラー即位から数えて2167年目の出来事だ。■ ©Recorded Picture Company

-

COLUMN/コラム2020.02.04

11人の名監督は“NY同時多発テロの悲劇”をどう描いたか?『11’09’’01/セプテンバー11』

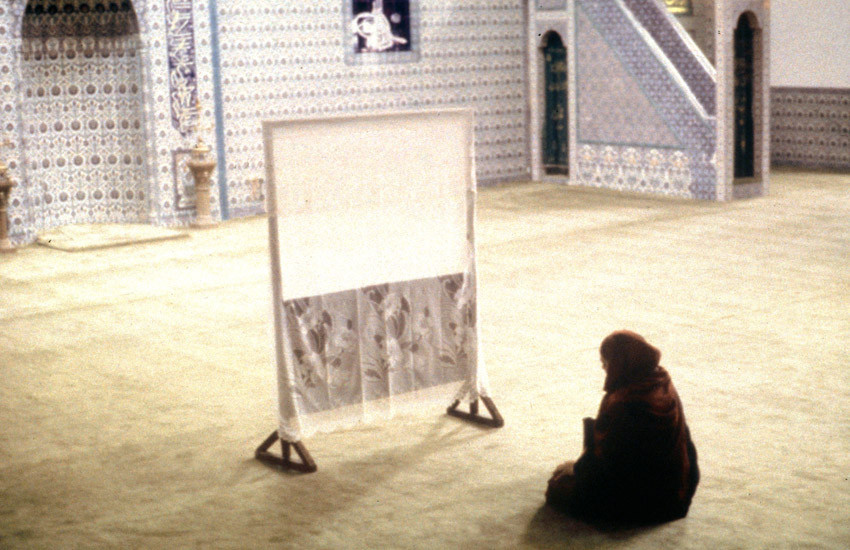

●「11分9秒1コマ」で描かれる11のエピソード 『11'09''01/セプテンバー11』は、2001年9月11日に起きたアメリカ同時多発テロ事件をモチーフにした短編映画を、11人の映画監督が競作したオムニバスだ。 参加したのは、イギリスからケン・ローチ、フランスからクロード・ルルーシュ、メキシコはアレハンドロ・ゴンザレス・イニャリトゥ、アメリカはショーン・ペン、日本からは今は亡き今村昌平ら、そうそうたる顔ぶれ。彼らに課せられたルールは、9・11をテーマにすること、そして11分9秒1コマぴったりに収めること。「11.09.01(2001年9月11日)」の日付にちなんで決められた時間である。 同じルールの上で創作上の自由を与えられた11人の監督たちは、それぞれの立場や作家性を明確に打ち出すことで、世界を震撼さえた大事件に対して11人11様の見方があることを提示してみせた。 短編オムニバスは、参加した映画作家の力量が横並びで陳列されるため、どうしてもクオリティやテイストのバラツキが目立ち、散漫になることが多い。だが『セプテンバー11』は、企画の意図がはっきりしていること、11分強という縛りによって観る側が退屈する前に次のエピソードに切り替わっていくこと、ほとんどの監督が11分でできることにフォーカスして創意工夫を懲らしていることなどから、企画物の短編オムニバスとしてかなりの水準にある。 ここで11作すべてについて解説すると、再現なく文字数を消費してしまうのでやめておく。代わりに、あくまでも筆者の個人的な基準から、特筆すべきだと思う作品をいくつか紹介しておきたい。 ●テロ事件からわずか1年の間に制作された意義と意味 冒頭を飾るのはイランの国民的映画監督モフセン・マフマルバフの長女で、20歳の時に『ブラックボード 背負う人』でカンヌ映画祭審査員特別賞に輝いたサミラ・マフマルバフ。舞台はアフガニスタンとイランの国境近く。アフガニスタンからの難民たちが、米軍の攻撃に供えてシェルターを作ろうと煉瓦を焼いている。そこに学校の先生が現れて、子供たちに呼びかける。「NYで悲惨な事件が起きました、犠牲者に黙祷しましょう」と。しかし外の世界のことを何一つ知らない子供たちには一切響かないのだ。 イギリスきっての社会派として知られる巨匠、ケン・ローチのエッジの立たせ方も凄まじい。ローチは1970年代にチリからロンドンに逃げてきた政治難民の男性(本物)を登場させて、1973年の9月11日にチリで起きたクーデターについて語らせる。ローチが『レディバード・レディバード』でも主演として起用したこと、ミュージシャンのウラジミール・ヴェガである(ヴェガは脚本と音楽も担当している)。 チリでは1970年に国民投票でサルバドール・アジェンデが大統領に選ばれたが、社会主義的な新政権を嫌ったアメリカの後押しを受けて軍部がクーデター起こした。大統領は死に、国中に左派弾圧の嵐が吹き荒れて3万人ものチリ国民が殺されたことを、ヴェガは悲しみを湛えながら静かに語るのだ。ヴェガとローチは、「9・11は決してアメリカだけの“悲劇の日”ではない」という現実を突きつけているのである。 アメリカ代表の監督として参加したショーン・ペンの作品は風変わりで切ないファンタジーだ。アーネスト・ボーグナイン演じる孤独な老人を主人公に、NYの片隅の日常を一種の映像詩に仕上げている。ネタバレを避けるために詳細は書かないが、テロそのものを描くことはせず、非常にパーソナルな物語を通じて社会から見捨てられた底辺の階層に目を向けている。ペンは演技の天才というだけでなく映画作家としても非常に才能のある人物であり、この短編ではあふれる才気と美しい詩情がみごとに融合している。 もしかすると、ショーン・ペンが真正面から9・11を描くことをから逃げたと考える人がいるかも知れない。しかし『セプテンバー11』が発表されたのは2002年の9月11日。つまりニューヨークのツインタワーが倒壊したあの衝撃からわずか一年しか経っておらず、記憶も極めて生々しい時期だった。ペンがあえて視線を市井の一市民に向けたことは、逆説的な意味で非常に政治的だったとも言える。つまりショーン・ペンは、アメリカが9・11の復讐をお題目にしてアフガンに侵攻している最中に、外に敵を求めることよりも、国内の格差社会の歪みを描くことを選択したと考えられるのだ(実際、アメリカがアフガンに続いてイラクに侵攻した際に、ペンほど正面から米政府を非難したハリウッドスターもいない)。 ●アメリカ以外の視点から9・11を相対化 同様に『セプテンバー11』が「ニューヨーク同時多発テロから一年以内に作られた」事実を改めて考えると、前述のケン・ローチやサミラ・マフマルバフらを含む監督陣が、いかに9・11を相対化しようとしていたかが伺い知れる。9・11の同時多発テロが「世界を震撼させた未曾有の悲劇」であったことは間違いない。だが彼らはあくまでも、自分たちの立っている位置から9・11がどう見えるかにこだわったのだ。 その結果、イスラエルのアモス・ギタイも(旧)、ボスニア・ヘルツェゴビナのダニス・タノヴィッチも、ブルキナファソのイドリッサ・ウエドラオゴも、9・11を特別視しようとはせずに、自分たちの抱えている問題と並列させている。同時多発ゼロ事件の直後にアンチ・アメリカ中心主義なアプローチを選択した覚悟と勇気は、20年近く経った今だからこそより冷静に理解できることができるはずだ。 そして11本のどれもがある種の問題作である中で、最大の問題作と呼ぶべきなのは今村昌平が手がけた日本編である。というのも、今回の企画意図を最も拡大解釈したのが今村昌平だったからだ。今村が描いたのは、太平洋戦争で両腕を失った元兵士と、彼を取り巻く家族や村人たちのいびつなブラックコメディであり、9・11と絡めることすらしていないのである。 “日本編”の評価は、観る者によって大きく分かれるだろう。映画作家・今村昌平の自分を押し通すアクの強さに戸惑う人もいるだろうし、逆に日本の歴史と風土を追求することによって普遍性を獲得したという批評も成り立つ。興味深いのは、製作陣が“日本編”を11本の最後に持ってきたこと。この野心的なプロジェクトのトリを務めるのが相応しいと判断されたからか、それとも全体からあまりにも逸脱していて最後に持ってくるしか選択肢がなかったのか。ぜひ本作を観て、それぞれに答えを出してみていただきたい。■ 参考:【筆者の極私的『セプテンバー11』ランキング】 1位 アメリカ(ショーン・ペン監督)上映順:⑩ 2位 イギリス(ケン・ローチ監督)上映順:⑥ 3位 イラン(サミラ・マフマルバフ監督)上映順:① 4位 イスラエル(アモス・ギタイ監督)上映順:⑧ 5位 インド(ミーラー・ナーイル監督)上映順:⑨ 6位 ブルキナファソ(イドリッサ・ウエドラオゴ監督)上映順:⑤ 7位 フランス(クロード・ルルーシュ監督)上映順:② 8位 ボスニア・ヘルツェゴビナ(ダニス・タノヴィッチ監督)上映順:④ 9位 エジプト(ユーセフ・シャヒーン監督)上映順:③ 10位 日本(今村昌平監督)上映順:⑪ 11位 メキシコ(アレハンドロ・ゴンザレス・イニャリトゥ監督)上映順:⑦ 『11’09”01/セプテンバー11』© 2002 STUDIO CANAL FRANCE -ALL RIGHTS RESERVED.

-

COLUMN/コラム2020.02.04

ヴィン・ディーゼルが当たり役を演じた壮大なスペース・サーガ。『リディック』

究極のアンチヒーロー、リディックとは? ‘00年2月に全米公開され、予想外のスマッシュヒットとなったSFアクション『ピッチブラック』。当時スピルバーグ監督の『プライベート・ライアン』(’98)において、体は厳ついが心は優しいカパーゾ二等兵役で注目されたばかりのヴィン・ディーゼルを中心に、ラダ・ミッチェルやコール・ハウザー、キース・デイヴィッドなど、いわゆる中堅どころの地味なキャストを揃えた低予算B級映画で、内容的にも『エイリアン』シリーズの二番煎じに過ぎないような作品だったが、しかし劇場公開後もDVDソフトが好調なセールスを示すなどカルト的な人気を博した。その最大の理由が、獰猛なエイリアンを素手で殴り倒す宇宙のお尋ね者リディック(ヴィン・ディーゼル)のインパクト強烈なキャラである。 スキンヘッドにバルクマッチョな肉体がトレードマークの屈強な男リディック。まだへその緒が付いた赤ん坊の頃に捨てられ、人生の大半を銀河系の様々な監獄惑星で過ごしてきたという天涯孤独の犯罪者だ。いつもゴーグル型のサングラスを着用しているのは、夜目が利くように改造した眼球を日差しから守るため。タバコ20箱と引き換えに刑務所の医師に手術を受けたと語っているが、実際のところ本当なのかは誰にも分からない。冷酷非情で残忍な宇宙屈指の悪党と呼ばれており、他人を寄せ付けない威圧的な雰囲気を漂わせているものの、しかしそれは弱肉強食の大宇宙を生き抜くための処世術でもある。自分以外の人間を信用せず、あえて他者に情けをかけたりしないのは、実のところ裏切られて傷つくことを恐れているからだ。 まさしく人間味あふれる究極のアンチヒーロー。シニカルでクールな冷血漢を気取ったリディックが、宇宙船の故障によって砂漠の広がる未知の惑星へと不時着し、どこまでも真っ直ぐで正義感の強い女性パイロット(ラダ・ミッチェル)に心動かされることで、惑星の暗闇に潜むモンスターの群れから他の生存者たちを守るため戦うことになる…というのが『ピッチブラック』の本質的な面白さだった。演じるヴィン・ディーゼルにとっても思い入れの強い役柄だったらしく、撮影中から既に続編の構想を練っていたのだとか。その後、『ワイルドスピード』(’01)と『トリプルX』(’02)でヴィンが一躍大ブレイクしたことから、製作元ユニバーサルは改めてリディックを単独の主人公に据えた続編を企画。それがこの『リディック』(’05)というわけだ。 強大な宿敵ネクロモンガー現る! 物語は前作から5年後。聖職者イマム(キース・デイヴィッド)と少年に化けた少女ジャックを未知の惑星から救出したリディックは、お尋ね者である自分の存在が彼らの迷惑にならぬよう、雪に閉ざされた極寒のUV星系第6惑星に身を潜めていた。ところが、そこへトゥームズ(ニック・チンランド)率いる賞金稼ぎチームがやって来る。しかも、その依頼主は他でもないイマムだった。友人に裏切られた思いのリディックは、真相を確かめるべくイマムの暮らすヘリオン第1惑星へと向かう。そこで彼は、イマムに紹介されたエレメンタル族の預言者エアリオン(ジュディ・デンチ)から、宇宙の侵略者ネクロモンガー帝国の軍団がヘリオンへと迫っていることを知らされる。 本編中での解説が断片的で分かりづらいため、ここで基本的な設定をまとめてみよう。ネクロモンガーとはネクロイズムの神を信仰する邪悪な民族で、もともとは惑星アシュラムの都市ネクロポリスを基盤にしていたのだが、やがて巨大宇宙空母バシリカを先頭に宇宙大艦隊を編成し、約束の地アンダー・ヴァースを目指して大移動を続けている。そして、多様な民族が多様な宗教を信仰しながら共存共栄する世界を否定し、全ての民族が一つの絶対的な宗教のもとに支配される全体主義的な世界を志向する彼らは、行く先々の惑星を次々と侵略して住民に改宗を迫り、歯向かう者は容赦なく抹殺してきたのだ。 この恐るべきネクロモンガー帝国の専制君主が6代目ロード・マーシャル(コルム・フィオール)。ただひとり、アンダー・ヴァースへ行ったことのある彼は、生と死の両方を兼ね備えた新たな生命体として戻ってきた。そのため、霊体と実体を使い分けた高速移動が可能で、超人的な攻撃能力を持ち合わせている。そんなロード・マーシャルの右腕が軍指揮官ヴァーコ(カール・アーバン)。主君に絶対服従を誓う忠実な家臣だが、野心家のヴァース夫人(タンディ・ニュートン)は夫の地位に満足しておらず、現ロード・マーシャルを亡き者にして夫を後釜に据えようと画策する。また、異教徒を改宗させるための説教師的な役割を果たす側近ピュリファイア(ライナス・ローチ)も、ある重大な秘密を周囲に隠していた。実のところ、侵略者ネクロモンガーも決して一枚岩ではないのである。 そして、いよいよヘリオン第1惑星へネクロモンガーの大軍が出現し、一夜にして占領されてしまう。妻子を逃がそうと抵抗したイマムは殺害され、大勢の住民が捕らえられて強制的に改宗させられる。辛うじて脱出することに成功したリディックは、わざとトゥームズの賞金稼ぎ一味に捕まり、灼熱の監獄惑星クリマトリアへ収監されることに。実はここに、かつてジャックという少年を名乗り、今はすっかりタフな若い女性へと成長したキーラ(アレクサ・ダヴァロス)が囚われの身となっていたのだ。昼間の気温は700度、夜間はマイナス300度にまで下がるクリマトリア。その地下刑務所をキーラと共に脱走し、ネクロモンガー帝国に戦いを挑もうとするリディックだったが…? 伝統とハイテクを融合した独特の世界観が魅力 特定の空間を舞台にしたモンスター・パニック的なB級SFアクションだった前作から一転し、まるで『スター・ウォーズ』シリーズを彷彿とさせる壮大なスペース・サーガへと大きく路線変更した本作。同じデヴィッド・トゥーヒー監督の演出とは思えないくらい、その映像的な印象はガラリと様変わりしている。シリーズ物によくありがちな、前作を踏襲しただけで終わるという失敗を避けたかったと監督は語っているが、なるほど、そういう意味ではかなり成功していると言えよう。また、1作目を見ていなくてもだいたい設定を把握できる脚本も親切だ。 中でも素晴らしいのは、絢爛豪華な美術セットや衣装のデザインである。ネクロモンガー帝国の建築物はバロック様式を採用し、軍隊の鎧兜には十字軍のイメージを投影したという。ゴシック様式だとあまりにもありきたりだから…というのが理由だそうだが、しかし先述したようなネクロモンガーの設定から考えても、バロックと十字軍という組み合わせは極めて妥当な選択だ。一方、ヘリオン第1惑星の都市ニュー・メッカはイスラム様式で統一。部分的にはアールデコの要素も取り入れられている。このような、中世の伝統と未来のハイテクを融合した独特の世界観は、なんとなくデヴィッド・リンチ監督の『砂の惑星』(’84)やピーター・イェーツ監督の『銀河伝説クルール』(’83)を彷彿とさせて面白い。 また、CGやグリーンバックにばかり頼ることなく、実物大セットとミニチュア・セットを使い分けながら作り上げられた王道的なVFXも好感が持てる。これはとても重要なポイント。どれだけ巧妙に仕上げられたCGでも、やっぱり本物の質感には敵わない。特に、本作が製作された’05年当時の技術を考えれば、まことに賢明な判断だと言えよう。ニュー・メッカの大通りを猛ダッシュするリディックに、ネクロモンガーの宇宙船が突っ込んでくるシーンも、実はCGでなくミニチュア合成だったりする。この時、ひっくり返った宇宙船に人物像のレリーフが彫られているのだが、これよく見るとデヴィッド・トゥーヒー監督の肖像(笑)。まさかのカメオ出演(?)である。 ちなみに、ネクロモンガーの軍隊に青い光を放つゴーグルマスクを被った奇妙な人々が混じっているが、監督自身の説明によると、あれは生命体を感知するレンザーという能力者で、負傷した元敵兵を手術で改造したヒューマノイドなのだとか。また、リディックの記憶を読み解こうとするクアジ・デッドなる不気味な連中は、いわばネクロモンガーの苦行僧みたいなもので、一切の食を拒むことで精神を統一し、テレパシーを使って人間の心や記憶を読むことが出来る。ただ、脳だけが発達して肉体が衰退したため、動いたり喋ったりできないことから、聖杯に溜められた水を通して会話するのだそうだ。この辺りも、劇中ではいまひとつ説明が足りないので、参考にしながら見て頂きたい。 で、やっぱり最大の見どころは我らがアンチヒーロー、リディックである。前作よりもさらに詳しく人物背景が描き込まれ、独特の考え方や価値観なども明確になることで、より人間的な魅力が増していると言えよう。その辺りは、一見したところ怖そうだけどよく見ると優しい目をしている、ヴィン・ディーゼル自身の魅力とも相通ずるものがある。本作に続いてシリーズ第3弾『リディック:ギャラクシー・バトル』(’13)も作られ、現在は4作目『Furya』(仮タイトル)の企画も進行中と伝えられているが、彼にとって『ワイスピ』シリーズのドミニクや『トリプルX』シリーズのザンダーと並ぶ当たり役であることは間違いない。■ 『リディック』©2004 Universal Studios All Rights Reserved.

-

COLUMN/コラム2020.02.03

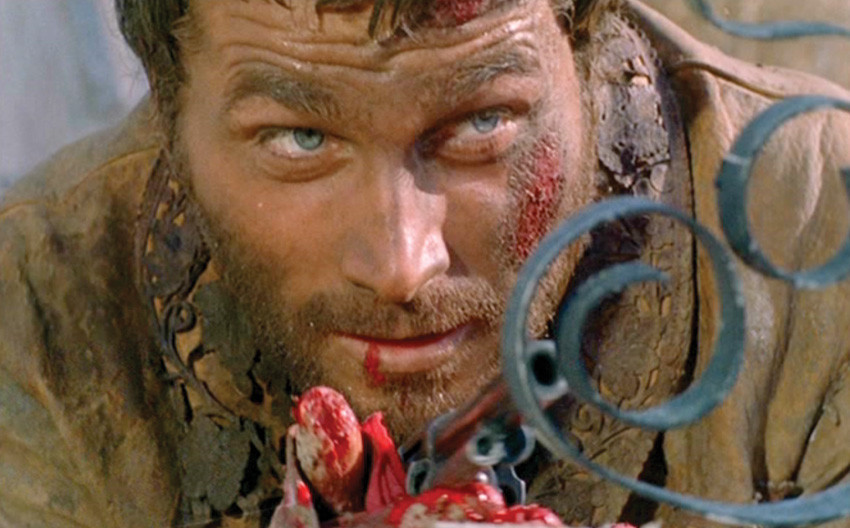

これが不滅のマカロニ・ヒーロー、ジャンゴの原点だ!『続・荒野の用心棒』

世界を席巻したジャンゴ旋風 マカロニ・ウエスタンの生んだ最大のヒーロー、ジャンゴの原点である。1966年4月に本国イタリアで封切られたのを皮切りに、同年9月には日本で、11月には西ドイツとフランスで劇場公開され、各国で関係者の予想を遥かに上回る大ヒットを記録したセルジオ・コルブッチ監督作『続・荒野の用心棒』。その主人公こそが、マシンガンを隠した棺桶を引きずるニヒルでシニカルな凄腕ガンマン、ジャンゴ(フランコ・ネロ)だった。あまりの熱狂ぶりから非公式の続編映画、つまり勝手に主人公をジャンゴと名乗らせた無関係なイタリア産西部劇が続々と作られ、その数は30本を超えるとも言われている。 ただし、フランコ・ネロがジャンゴを演じた作品は、オリジナルの本作と唯一の正式な続編『ジャンゴ/灼熱の戦場』(’87)の2本だけ。それ以外は、トーマス・ミリアンやアンソニー・ステファン、テレンス・ヒルにジョージ・イーストマンなど、様々な俳優たちがジャンゴを演じてきた。ちなみに、ジャンゴというキャラの名付け親は、本作で共同脚本を手掛けているピエロ・ヴィヴァレッリ。ちょうど彼は当時、コルブッチ監督にジャンゴ・ラインハルトのレコードを貸していたことから、打ち合わせで主人公の名前をどうしようかという話題になった際、思いつきでジャンゴと命名したのだそうだ。 さらには、シャマンゴやらデュランゴやらシャンゴやらと、似たような名前のマカロニ・ヒーローまで登場。中でも特にジャンゴ人気の高かった西ドイツでは、フランコ・ネロが主演する西部劇のタイトルを、配給会社が片っ端からジャンゴ映画シリーズへ変えてしまったという。ちょうど、日本の配給会社がセルジオ・レオーネ監督作『荒野の用心棒』(’64)と無関係の本作を、勝手に続編と銘打って公開してしまったように。 とはいえ、実は『荒野の用心棒』と本作には浅からぬ縁がある。ご存じの通り、『荒野の用心棒』は黒澤明の時代劇『用心棒』(’61)を西部劇として翻案したわけだが、レオーネにそのアイディアを提案したのは他でもないコルブッチだったそうだ。2人はコルブッチがレオーネの初監督作『ポンペイ最後の日』(’59)を手伝って以来の友人で、家族ぐるみの付き合いがあるほど親しい仲だった。さらに言えば、この『続・荒野の用心棒』のストーリーもまた、黒澤の『用心棒』を下敷きにしているのだ。 数多のマカロニ西部劇群でも類を見ないバイオレンス 舞台はメキシコ国境に位置する、泥濘だらけの寂れた田舎町。棺桶を引きずりながら泥にまみれて現れた元北軍兵のガンマン、ジャンゴ(フランコ・ネロ)は、今まさに処刑されかけている娼婦マリア(ロレダーナ・ヌシアック)を救出し、人気のない町で唯一営業している酒場へとやってくる。この町ではジャクソン少佐(エドゥアルド・ファヤルド)率いる元南軍のならず者集団と、ロドリゲス将軍(ホセ・ボダロ)率いるメキシコ革命軍が、縄張りを巡ってお互いに睨みあっていた。マリアはその両方を裏切ったために殺されかけたのだ。到着早々、ジャクソン少佐の手下たちを挑発するジャンゴ。実は彼、最愛の女性をジャクソン少佐一味に殺されていたのだ。己の復讐のために2大勢力を翻弄し、両者が共倒れするよう仕組むジャンゴだったが…? なるほど、日本の配給会社が『荒野の用心棒』の続編として売り出そうと考えたのも無理からぬ話。コルブッチ自ら、本作のストーリーやビジュアルは一連の黒澤明作品にインスパイアされたと回顧録に記しているが、少なくとも基本設定は『用心棒』を下敷きにしていると見て間違いないだろう。それゆえ、『荒野の用心棒』と似ている部分も少なくないわけだが、しかしその終末的な殺伐とした映像の世界観は、レオーネ作品よりもこちらの方がずっと黒澤映画に近い。さながら『七人の侍』と『用心棒』のハイブリッドといった印象だ。 やはり本作最大のハイライトは、中盤の棺桶に隠したマシンガンでジャクソン少佐一味を撃退するシーンだろう。この意表を突くと同時に胸のすくようなシーンのおかげで、マシンガンは以降のマカロニ・ウエスタンにおける必須アイテムのひとつとなり、オルガンやらミシンやらにマシンガンを仕込んだジェームズ・ボンド映画ばりの秘密兵器まで登場するようになる。また、凄惨なバイオレンス描写の面でも本作は、その後のイタリア産西部劇に多大な影響を与えたと言えよう。中でも最もインパクト強烈なのは、ロドリゲス将軍がジャクソン少佐の手下の耳をナイフで切り落として本人の口へ突っ込むシーン。残酷描写を売り物にしたことで、正統派の西部劇ファンからは眉をひそめられることの多いマカロニ・ウエスタンだが、それでもここまで過激な描写は他になかなかない。 さらに、マカロニ・ウエスタン最高の看板スターであるフランコ・ネロを輩出したことも、本作の大きな功績のひとつに数えられるだろう。もともと、コルブッチ監督は前作『リンゴ・キッド』(’66・公開時期は本作の後)に主演したアメリカ人俳優マーク・ダモンをジャンゴ役に考えていたのだが、そんな彼に助監督のルッジェロ・デオダートが「クリント・イーストウッド似の俳優がいる」と推薦する。それが、アントニオ・マルゲリティ監督のSF映画『惑星からの侵略』(’65)の撮影現場でデオダートと知り合った、当時まだ23歳の駆け出し俳優フランコ・ネロだったのである。 ただ、当初コルブッチはオーディションに現れたネロのことを気に入らなかったという。そんな彼に考え直すよう説得したのはコルブッチ夫人のノーリだった。ところが、プロデューサー陣は依然としてマーク・ダモンを推しており、さらにはピーター・マーテルことピエトロ・マルテランザではどうかという声も上がる。結局、なかなか意見がまとまらないことから、配給会社の社長に3人の宣材写真を見せて選んでもらうことに。その際に指をさされたのがネロだったのだそうだ。いやあ、そんな適当な方法で主演俳優を決めるのもアリなのか(笑)。 イギリスでは実質上の上映禁止に…!? 撮影が始まったのは’65年の12月、ちょうどクリスマスの2日前のこと。といってもジャンゴが酒場の2階の部屋でマリアと対面するシーンを、ローマ近郊の撮影所エリオス・フィルムで1日かけて撮ったのみで、本格的な撮影は年明けにスペインでスタートしたという。ただし、コルブッチ監督は独裁者フランコ将軍の政権下にある当時のスペインを嫌ったため、スペインでの演出は助監督デオダートに任されたという。その間にエリオス・フィルムでは美術監督カルロ・シーミが町の屋外セットを完成させ、すぐに撮影隊はイタリアへ戻ることになる。 ちなみに、当時のエリオス・フィルムはほとんど使われておらず、敷地の整備も全くされていなかった。それゆえに格安で借りられたのだが、なにしろ雨が多いため土地も泥だらけ。どうしたものかとスタッフが困っていたところ、監督はこの荒れ放題の環境をそのまま生かして屋外セットを作るよう指示したのだそうだ。その現場にはコルブッチの次回作『さすらいのガンマン』(’66)に主演が決まったバート・レイノルズや、盟友レオーネも見学のために訪れたという。先述した耳切断シーンの撮影に立ち会ったレイノルズはビックリ仰天したと伝えられる。 なお、冒頭で紹介した通り世界各国で大成功した本作だが、実はイギリスとアメリカでは事情が大きく違った。まずイギリスでは、残酷描写を理由にBBFC(全英映像等級審査機構)から審査そのものを拒否され、実質的に上映禁止の憂き目に遭ってしまう。’80年代にホラー映画をビデオ市場から駆逐しようとしたブラックリスト「ビデオ・ナスティー」の例もあるように、昔からイギリスは残酷描写の規制が非常に厳しいのだ。その後、’80年に海賊版ビデオが出回るようになり、’84年に正規版のホームビデオが発売されることに。そして、’93年になってようやく映画館での上映が許可される。ただし、18歳未満お断りの成人映画として。 一方のアメリカでは、そもそも配給先がなかなか決まらなかったそうだ。本作の翌年、ハリウッドのミュージカル大作『キャメロット』(’67)の撮影でロサンゼルスを訪れていたフランコ・ネロが、自らの主催で業界人向けのプライベート試写を実施。ポール・ニューマンやジャック・ニコルソンなどが訪れて大盛況だったそうで、ニコルソンなどは本作の配給権獲得にも動いたらしいが実現せず、’72年になってようやく独立系配給会社の手でアメリカ公開されたのだが、しかし場末のグラインドハウス映画館で短期上映されただけ、しかも残酷描写をカットした再編集版、なおかつタイトルも「Jango」とミススペルされるという有り様だった。 結局、アメリカでは長いこと幻のカルト映画とされ、その後発売されたホームビデオのおかげで評価が定着するようになる。タランティーノは『ジャンゴ 繋がれざる者』(’12)で本作にオマージュを捧げたが、恐らく彼もまたビデオで再発見した世代の一人であろう。■ 『続・荒野の用心棒』1966 B.R.C. S.r.l. - Surf Film All Rights Reserved

-

COLUMN/コラム2020.02.02

『レッズ』の主人公ジョン・リードと重なる、 ハリウッドの“革命児”ウォーレン・ベイティの冒険

日本語の訳詞では~たて 飢えたるものよ~と始まる“革命歌”「インターナショナル」。1871年にフランスで生まれ、19世紀末になると、ヨーロッパを中心に各国へと広がった。1917年の“ロシア革命”後には、建国されたソ連=ソヴィエト社会主義共和国連邦の国歌になった時期もある。 1922年に日本にも紹介されると、やがて先の訳詞が作られ、戦後には労働組合などによって、広く歌われるように。60年代に隆盛を極めた“うたごえ運動”では、定番ソングであった。 そうした経緯からもわかる通り「インターナショナル」は、資本主義に対抗する、社会主義や共産主義を代表する歌と言える。そんな楽曲であるため、ハリウッド映画に「インター…」が登場する際は、マイナスの意味が籠められている場合が、ほとんどとなる。 ハリソン・フォードが“戦うアメリカ大統領”を演じた、1997年公開のアクション映画『エアフォース・ワン』。大統領専用機をハイジャックしたテロリストたちの要求で、ソ連復活を目論んで拘束された、カザフスタンの独裁者が解放される。その瞬間に独裁者を支持する囚人たちは、「インターナショナル」を歌って送り出す。 同じ年の『セブン・イヤーズ・イン・チベット』。ブラット・ピットが演じるオーストリアの登山家と少年時代のダライ・ラマの交流を描いた、実話ベースの作品だが、この中での「インター…」は、中国人民解放軍がチベット侵略を行う際のテーマとして流れる。 しかしながら「インター…」を、「前向き」且つ「肯定的」に映る描写で使った作品も、例外的に存在する。それが本作、ウォーレン・ベイティが製作・監督・脚本・主演の4役を務めた、『レッズ』である。 3時間16分もの長尺である本作は、劇場公開時には中ほどで、“インターミッション”が入った。その際に前半部分を〆るのが、「インターナショナル」!ベイティ演じる主人公と、ダイアン・キートンが演じるそのパートナーが、“ロシア革命”の現場を目撃し、その主体である労働者たちと行動を共にする際に、大音量で掛かるのである。 『レッズ』がアメリカで公開されたのは、1981年12月。その年のはじめには、ロナルド・レーガンが、大統領に就任している。彼はソ連を「悪の帝国」と批判し、“反共”姿勢を強く打ち出していた。後にベトナムやアフガニスタンで、共産軍を蹴散らすヒーローとなる、シルベスター・スタローンの『ランボー』第1作が公開されたのも、この年だ。 そんな最中によくも、“REDS=共産主義者たち”というタイトルで、社会主義や共産主義に「肯定的」な側面を持つ作品を製作できたものである。それもハリウッドメジャーのパラマウントに、当時としては破格の3,350万㌦=約80億円の巨費を投じさせて…。 ウォーレン・ベイティが演じる主人公は、実在のジャーナリストである、ジョン・リード(1887~1920)。オレゴン州に生まれ、ハーヴァード大学に進み、その時に社会主義の理念に親しんだと言われる。 卒業後はヨーロッパを巡り、その見聞記を新聞や雑誌などに寄稿した後、本格的な物書きを目指し、ニューヨークのグリニッチ・ビレッジに落ち着く。やがて急進的な社会主義を掲げる政治評論誌「マッシズ(大衆)」編集部に職を得る。 1913年に、ニュージャージーの絹織物工場の労働者たちを取材。その際、ストライキを打つ彼らに共感するあまり、共に逮捕されることとなる。これをきっかけにリードは、ニューヨークで労働争議の現場を再現する舞台を演出し、賛否両論を呼び起こす。因みにこの舞台、「インターナショナル」の大合唱で幕を下ろすという構成だった。 その年の暮れには、左翼系の月刊誌「メトロポリタン」特派員として、“メキシコ革命”の現場へ。革命軍の戦闘員たちと寝食を共にしながら、4カ月に渡って取材を敢行。その成果をまとめた「反乱するメキシコ」が初めての著書となり、一躍新進気鋭のジャーナリストとして、注目される存在となった。 1914年から15年に掛けては、第一次世界大戦のヨーロッパ戦線を取材。リードはこの戦争に対して、富裕層が利益を得るために行い、労働者たちがその犠牲となって出征し死んでいくことを指摘するなど、批判的姿勢を強め、アメリカの参戦に反対した。 映画『レッズ』で主に描かれるのは、この辺りから。その頃に、人妻だったルイーズ・ブライアント(1885~1936)と出会って公私ともにパートナーとなり、1916年11月に結婚した。 翌17年、歴史的大事件“ロシア革命”が起こる。ロシアで帝政が崩壊。レーニン率いるボリシェヴィキによって、世界初の社会主義国家が誕生へと向かった。 リードはルイーズと共に、9月に現地入り。翌18年の2月まで滞在し、“革命”の現場を取材した。その後アメリカに帰国したリードが執筆したのが、19年に刊行された、“ロシア革命”のルポルタージュ「世界を揺るがした10日間」である。 ロシア滞在中には、革命の指導者の1人であるトロツキーの下で、海外向けプロバガンダのスタッフまで務めたというリード。政治的な偏りを、指摘・批判する声も当然ある。 しかし「20世紀最大の事件」の一つである“ロシア革命”を、臨場感溢れるタッチで描いた彼の著作は、ルポの傑作として高く評価されることとなった。発表されてから80年後の1999年には、ニューヨーク大学のジャーナリズム学科が中心になって選ぶ「20世紀アメリカのジャーナリズムの仕事TOP100」で、「ヒロシマ」「沈黙の春」「大統領の陰謀」などに続いて、第7位にランクインした。 「世界を揺るがした…」発表後のリードは、「アメリカ共産労働党」の結党に関わった。そして、国際共産主義運動の中心組織である「コミンテルン」の承認を得るために、官憲の目を掻い潜り、再びロシアへと渡る。 しかし思うように事態は進まず、帰国を決意。その途上で“反共”のフィンランド当局に逮捕され拘束。その後はロシアに引き返さざるを得なくなる。 1920年9月には、ルイーズもロシアに入国。2人は再会を果たすが、リードはその直後チフスに罹り、10月17日に32歳の若さで死去。彼の遺体はソ連の英雄として、モスクワの「赤の広場」に埋葬されている。 ウォーレン・ベイティが、ジョン・リードに興味を持ったのは、1937年生まれの彼がまだ20代だった、1960年代の半ば頃。ソ連を旅行した際に、たまたまリードを知る女性と出会ったことがきっかけになった。 彼はリードの出身校であるハーヴァード大の図書館で、あらゆる関連書籍を読み漁った。更には数名の研究者を雇って、20世紀初期にリードに影響を与えた、政治的な“急進主義”に関する資料を集めさせた。 そうした15年の製作準備期間を経て、クランクイン。撮影に丸2年掛けた“超大作”として、遂に『レッズ』を完成させた。 社会変革の理想に殉じた“共産主義者”ジョン・リードの物語を“映画化”した、ベイティの執念。それは、映画界に於ける彼のキャリアと、その政治姿勢に深く関係するものであることは、想像に難くない。 ベイティは、名門の芸能一家に育ち、姉に名女優シャーリー・マックレーンを持つ。エリア・カザン監督の『草原の輝き』(61)などで青春スターとして注目を浴びるも、彼が真に輝いたのは、『俺たちに明日はない』(67)で演じた、実在の銀行強盗クライド・バロウ役だった。 ベイティがプロデューサーも兼ねたこの作品は、それまでのハリウッドの伝統や常識を大きく覆した。反体制的な“アンチ・ヒーロー”が主人公で、“アンチ・ハッピー・エンド”が特徴となる、“アメリカン・ニューシネマ”の先駆け的な作品となったのである 政治的な姿勢としては、ハリウッドの“リベラル派”の代表的な存在であるベイティ。支持する民主党から、かつて大統領選挙への出馬を模索したこともあった。 そんな、ハリウッドの異端児にして革命児のベイティ。資本主義国アメリカに“共産主義者”として闘いを挑んだジョン・リードの姿は、己と重なる部分があったに相違ない。 『レッズ』はベイティにとって、『天国から来たチャンピオン』(78)に続く監督第2作。『天国から…』はバック・ヘンリーとの共同監督だったので、単独では初めての作品となったが、さすが革命児と言うべきか。当時としては、映画的に斬新なことにチャレンジしている。 “メキシコ革命”や“ロシア革命”の現場に赴いたリードが戦闘に巻き込まれたり、大群衆が登場するシーンなどが、本作には多々登場する。しかし、例えばデヴィッド・リーン作品のような、スペクタキュラーさは、あまり感じられない。リードやルイーズが直面し目撃したことを、そのまま撮っている印象が強い。 いわばルポルタージュ的に、画面を作っているわけである。その印象を更に強めるのが、ドラマの間に挿入される、“インタビュー”だ。 ベイティは、巨額の製作費が掛かる本作製作のメドが立つ前に、新聞広告などで、リードとルイーズを直接知っていた者たちを、大々的に募集。そして集まった彼ら彼女らを“歴史の証人”として、インタビューし、その様を撮影していったのである。 ベイティが画面外のインタビュアーとなって、名手ヴィットリオ・ストラーロが、カメラを回していった。画面に現れる被写体は、32人。その中には作家のヘンリー・ミラーのような有名人も居るが、登場画面ではどこの誰だか一切説明スーパーを出さないことで、映画の一部として機能させている。インタビューシーンの背景を黒にしたのも、撮った場所に意味を持たせず、物語の合間に違和感なく挿入するためだった。 こうした実験的な手法を採り入れつつも、やはり“ハリウッド映画”だな~と思えるのは、本作のベースとなるのが、リードとルイーズの「愛の物語」であるということ。撮影当時は演じたベイティとダイアン・キートンが恋愛関係だったことも相まって、日本公開時には、~「世界を揺るがした10日間」のジョン・リードの話を、こんな甘ったるいラブストーリーにするなんて…~などと、大御所の映画評論家から批判の声が上がったのを、思い出す。 それにしてもなぜ、ハリウッドメジャーである「パラマウント映画」は、“共産主義者”を主役にした本作のような作品に、巨額の製作費を投じたのであろうか?最終的には、実際に成立した社会主義国の中で、主人公たちが、独裁体制に於ける官僚主義や理想と現実のギャップに、失望を覚えるような描写が盛り込まれているとはいえ…。 決め手となったのは、当時のベイティがヒットメーカーとして、絶大なる信用を誇っていたからであろう。彼がそれまでにプロデュースし自ら主演した作品は、『俺たちに明日はない』にはじまり、『シャンプー』(75)『天国から来たチャンピオン』と、いずれも大ヒットを記録。またそれぞれの作品が「アカデミー賞」では、大量にノミネートされていた。 つまり「パラマウント」は、“共産主義者たち”の物語であっても、ベイティの作品ならば、「商売になる」。そして「アカデミー賞を狙える」と踏んだわけである。 実際に賞狙いで1981年の12月に公開された本作は、翌年の「第54回アカデミー賞」では、12部門にノミネート。ベイティは作品賞、監督賞、脚本賞、主演男優賞と、担当したパート全てで候補となった。 そして「大本命」として臨んだ「授賞式」では、ストラーロが“撮影賞”、エマ・ゴールドマン役のモーリン・ステイプルトンが“助演女優賞”を受賞した後、ベイティに“監督賞”が贈られた。ベイティはこの段階で「“作品賞”もイケる」と思ったという。 しかし蓋を開けてみれば、大波乱!「第54回」の“作品賞”を掌中に収めたのは、1924年のパリ五輪に出場した2人の陸上選手が主人公のイギリス映画『炎のランナー』だった。『炎のランナー』は、“脚本賞”“衣裳デザイン賞”でも『レッズ』を破っており、“作曲賞”と合わせて4部門で受賞。オスカーの数でも、3部門受賞の『レッズ』を上回ったのである。 実はベイティは、“監督賞”の受賞スピーチでは、“作品賞”受賞時のために、感謝を述べる相手を、半分残していた。そのためその半分の者たちには、映画界最大の晴れの場で謝辞を述べる機会が、永遠に失われてしまった…。 ベイティと「アカデミー賞」と言えば、2017年2月に開催された、「第89回」授賞式でのアクシデントが、記憶に新しい。『俺たちに明日はない』の50周年記念として、ベイティは共演のフェイ・ダナウェイと共に、“作品賞”のプレゼンターとして登壇。受賞作品の封筒を開け、『ラ・ラ・ランド』と発表した。しかし受賞スピーチが始まった直後に、これがスタッフのミスによる封筒取り違えと判明。改めて『ムーンライト』に“作品賞”が贈られるという、大珍事が起こってしまった。 これら不測の事態に巻き込まれてしまうのも、ハリウッドに嵐を起こした“革命児”のベイティらしいと言えるかも知れない。■ 『レッズ』TM, ® & © 2013 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

-

COLUMN/コラム2020.02.01

—絶対悪を原子理論で立証する— 『パラダイム』

■暗黒の王子が“神に反するもの”を召喚する終末ホラー ルーミス司祭(ドナルド・プレザンス)は、ハワード・バイラック教授(ビクター・ウォン)と大学院生のグループに、廃墟となった聖ゴダード教会の地下にある謎の円柱の調査を依頼する。円柱の内側には緑色の液体が渦を巻き、それは日が経つにつれ、内部で拡がる活発的な動きを見せていた。しかも分析と同時に院生たちは、就寝中に悪夢に取り憑かれ、加えて教会の外ではホームレスの群衆が増大し、得体の知れない誘引力によって組織化していく——。 ジョン・カーペンター監督が1987年に発表した『パラダイム』は、同時代のロサンゼルスを舞台にしたバッドテイストな終末ホラーだ。監督のキャリア的には未知の地球外生命体による地球侵略を描いた『遊星からの物体X』(88)を嚆矢とし、クトゥルフ神話をベースとした怪異譚『マウス・オブ・マッドネス』(94)へと続く「黙示録3部作」の中間作品として、カルトな支持を得ている重要作である。 円柱の近くで見つかった古文書の解読を経て、ルーミスたちはその緑色の液体が“神に反するもの”の息子=暗黒の王子(原題の“Prince of Darkness”)であり、何千年もの間、教会によって封じ込められていた存在であることを明らかにする。いっぽうでその息子は鏡を通じ、父たる邪悪な反神(アンチ・ゴッド)を現実の世界に召喚しようとたくらみ、院生たちは一人ずつ、行動を支配されていくのだ。 本作ではイエス・キリストは実は地球外に存在し、反神について人類に警告するためにやってきたと解釈がなされている。だがイエスは十字架にかけられ、彼の弟子たちがその存在を円柱に封じ込め、キリスト教の教義にはその真実が隠されている……。そんな飛躍した宗教観もまた、本作を構成する興味深い要素といえるだろう。 しかし無神論者であるカーペンター自身は信仰に大きな関心を示しているわけではなく、映画の起草は、当時彼が物理学と原子理論を研究していたときに生まれのだと監督は語っている。 「ある種の究極の悪を生み出し、そこに宗教の考えを取り入れ、それらを物質や反物質の概念と組み合わせるのは興味深いことだと思ったんだ」 カーペンターは原子を構成する陽子や中性子、電子などそれぞれの素粒子に、性質を反させた「反粒子」があることを本作のアイディアの基幹としている。劇中における、神に対しての「反神」という設定がその最たるものだ。 脚本でクレジットされているマーティン・クォーターマスはカーペンター自身のペンネームで、これはイギリスの脚本家であるナイジェル・ニールと、彼が生み出した架空のキャラクター「バーナード・クォーターマス博士」に由来するものだ。ストーリーもニールの創作に関する要素を盛り込んでおり、『パラダイム』のプロットラインは、1967年の『火星人地球大襲撃』と非常に似ている。同作ではロンドン地下鉄の工事中、地中に埋もれていた宇宙カプセルが発掘され、それは人類が悪魔として認識する、火星の邪悪な存在だったというもの。それがひいては我々の起源に関する疑問を検証していく点で、『パラダイム』の良質なオマージュといえる。 マーティン・クォーターマスに関してカーペンターはあくまで他人であることを徹底しており、『パラダイム』Blu-rayソフトのオーディオコメンタリーの中で「個人的に親しい友人だが、アルコール中毒で業界を去ったと聞いたよ」とうそぶいている。しかし『パラダイム』の脚本へと発展するこの知見に満ちたアイディアは、20世紀フォックスで手がけたアクション大作『ゴーストハンターズ』(86)の興行的失敗によってハリウッドから締め出しをくらったカーペンターの創作意欲を活性化させ、インデペンデントを主戦場とするアライブ・ピクチャーズとの自由なクリエイティブ・コントロール権の締結を経て実現するものとなった。 このように『パラダイム』は純粋な悪の存在を理詰めで解釈すると同時に「我々の森羅万象についての理解は、じつはこの世界のほんの外殻にすぎないのでは?」ということを、先人へのオマージュを含め想像力豊かに示唆している。加えて秩序に対する我々の信念は、原子レベルで解読すれば簡単に崩壊することを言及してもいる。 しかし公開時の米ニューヨークタイムズ紙のレビューにおいて本作は「セリフに科学的な参考文献を詰め込みすぎ、映画は最終的な驚きに対して禁欲的だ」と評され、またワシントンポスト紙では「カーペンターは宗教の恐ろしさや悪の根源について何かを言っていると思っているのかもしれないが、結局は安っぽいスリルを求めているだけだ」となかなかに手厳しいレビューが載った。しかし後者の締めくくりはこうだ。 「だが彼がそれを提供しているからといって、映画が安いものになるわけではない」 この結びどおり、映画の前半は総毛がざわざわと逆立つほどに面白い。自然界が世界の混乱にいち早く反応するかのように、虫の群れが触媒となって不吉な展開を盛り上げる。と同時にゾンビのようなホームレスが教会の外に集まり、そして円柱の分析と古文書の解読によって夢の意味が明らかになるにつれ、いやがうえにも映画の緊張感は高まっていく。そして円柱の封印が破られ、多くの院生たちが闇に陥り、残された院生たちは教会から脱出する方法を模索し、悪夢が明らかにした世界救済の戦いを制しなければならないのである。 なによりこうしたフォーマットはカーペンター映画の典型的な「包囲下にあるグループの戦い」で、『ジョン・カーペンターの要塞警察』(76)や『遊星からの物体X』などの秀作に通底し、最も氏が得意とするものだ。すなわち本作をもって、カーペンター映画の極上の味を堪能できるだろう。 ■低予算をカバーするための効率化体制 『パラダイム』はわずか48日の撮影期間を経て完成へとこぎつけた。製作費は300万ドルと低予算だったため、とにかくカーペンターは効率化とインパクトを重んじ、気心の知れたキャストやスタッフを起用。自身の母校である南カリフォルニア大学をロケ地に用いたりと、映画学科の学生だった頃の気鋭的な回帰も兼ねている。またビクター・ウォン、デニス・ダンといった『ゴーストハンターズ』で起用した俳優を引き継いでオファーし、またドナルド・プレザンス(『ハロウィン』(78)『ニューヨーク1997』(81))など、かつて一緒に働いていた俳優を自作に呼び戻す形となった。 異色のキャストとして浮浪者のリーダー役にロックミュージシャンのアリス・クーパーが扮しているが、本作のエグゼクティブ・プロデューサーを務めたシェップ・ゴードンが彼のマネジャーで、当初は映画の音楽を担当するようクーパーに提案している。しかしカーペンターはクーパーのアーティストとしてのカリスマ性や人柄に惹かれ、彼を役者として起用。クーパーは自身のライブで用いていた「突き刺し装置」を映画に貸与し、それを彼が院生のエッチンソン(トム・ブレイ)を殺すシーンにおいて使用するなど、本編において多大な貢献をはたしている。 ■『パラダイム』のホームレス・ゾンビ役と突き刺し場面について語るアリス・クーパー 結果的に音楽は1983年の『クリスティーン』以降、カーペンターと数多くのスコアに共同で取り組んだアラン・ハワースが担当。エレクトリック・メロディ・スタジオ収録でこのスコアに臨んでいる。同スタジオは当時としては高度なMIDIシーケンシングと自動ミキシング機能を備えたマルチトラック・レコーディングを可能とし、カーペンターの独創的な音楽スタイルをサポートするのにうってつけだった。いつものカーペンター&ハワーズ節に加え、女性合唱のデジタルサンプルをサウンドパレットに追加したテーマ曲のインパクトは、この映画の存在とともに忘れがたいものとなっている。 そう、開巻から誰の耳にも聞こえるはずだ、暗黒の王子の胎動が……。■ 『パラダイム』© 1987 STUDIOCANAL

-

COLUMN/コラム2020.01.31

1978年発!“映画史”の過去と現在をつなぐ クライム・アクションのマスターピース 『ザ・ドライバー』

~こいつがハンドルをにぎったら〈ブリット〉さえも追いつけない…~ これは本作『ザ・ドライバー』が、1978年9月の公開時に用いたキャッチフレーズだ。この頃カーアクション映画と言えば、必ず引き合いに出されたのが、スティーブ・マックイーン主演の『ブリット』(1968)だったのが、「時代」を感じさせる。 公開当時は中2だった私にとって、本作に改めて触れるのは、即ち1978年の空気を思い出すこと。それと同時に、連綿と続いていく“映画史”の中で本作が、メガヒット作というわけでもないのに、クライム・アクションを語る意味で、極めて重要な位置を占めていることに思い至る。 『ザ・ドライバー』初公開時の配給会社は、今はなき「日本ヘラルド映画」。ハリウッドメジャーの傘下ではない、独立系洋画配給として、長らく「東宝東和」などと覇を競っていた会社だ。 「ヘラルド」「東和」共に、1960年代半ばから70年代前半までは、マカロニ・ウエスタンやアラン・ドロン主演作などのヨーロッパ系作品が大きな売りであった。しかし70年代後半になると、ハリウッド映画や大作路線にシフトチェンジが行われた。 例えば「東和」は77年の正月興行の“大本命”として、ディノ・デ・ラウンレンティス製作の『キングコング』(76)を、拡大公開。それに対して「ヘラルド」は、ラウレンティスとかつてコンビを組んでいたカルロ・ポンティがプロデュースし、バート・ランカスターやソフィア・ローレンなどオールスターキャストのパニックサスペンス大作『カサンドラ・クロス』で対抗するといった具合に。 78年になると、ハリウッド・メジャー「20世紀フォックス」配給の『スター・ウォーズ』(77)が夏休みに鳴り物入り公開するのに先駆けて、「ヘラルド」はサム・ペキンパー監督のトラックアクション『コンボイ』を、大宣伝で仕掛けた。当時の「ヘラルド」は“ゲリラ戦”も交え、洋画戦線で様々な創意工夫を凝らしていたのである。 その年の夏興行が一段落して、「ヘラルド」が秋の目玉の1本として公開したのが、本作『ザ・ドライバー』だった。物語の主役はタイトルそのままに、“ドライバー”。銀行やカジノなどを襲った強盗たちを乗せ、凄腕の運転技術で警察の追跡を振り切ることを生業とする。車種がスーパーカーであろうと軽トラであろうと、そのテクに揺るぎはなく、完璧に“仕事”をこなす。恋人もなく友人もいない彼は、笑顔ひとつ見せない寡黙な男である…。 その夜の“ドライバー”はいつものように、“仕事”の直前に盗んだ車でカジノ前に乗り付け、犯行を終えた強盗たちが飛び出してくるのを待ち受けていた。ところが、強盗たちが予定よりも時間を喰ったため、車中で待機中、カジノに出入りする“プレイヤー(賭博師)”と呼ばれる美女に、その顔を見られてしまう。 警察には、“ドライバー”の逮捕に執念を燃やし、専従捜査班を束ねる、1人の“刑事”が居た。彼は目撃者である“プレイヤー”に、“ドライバー”の面通しをするが、彼女はなぜか、「この男ではない」と証言する。 “プレイヤー”の協力を得られなかった“刑事”は、“ドライバー”を罠に掛けるため、別の強盗事件で捕まえた悪党を脅して、“ドライバー”に仕事を依頼するように仕向ける。ところがその悪党が、“刑事”と“ドライバー”の両者を出し抜こうとしたことから、歯車が大きく狂っていく。 “ドライバー”は、“プレイヤー”の協力を得ながら、自らの“掟”を貫こうとするが…。 “ドライバー”にライアン・オニール、“刑事”にブルース・ダーン、“プレイヤー”にイザベル・アジャーニ。当時としては正に、「旬のキャスト」であった。 1964年から始まったTVシリーズ「ペイトンプレイス物語」で人気を得たライアン・オニールは、主演作の『ある愛の詩』(70)の大ヒットによって、映画の世界でもスターの座に就いた。以降、ピーター・ボクダノヴィッチ監督の『おかしなおかしな大追跡』(72)『ペーパー・ムーン』(73)、スタンリー・キューブリック監督の『バリー・リンドン』(75)などのヒット作・話題作に主演。リチャード・アッテンボロー監督の戦争超大作『遠すぎた橋』(77)日本公開時には、ダーク・ボガードやロバート・レッドフォードらと並んで、“14大スター”の1人に数えられた。 オニールにとって『ザ・ドライバー』は、そのキャリアのピーク時の主演作と言える。それまでの甘い二枚目ぶりを封印し、自らカースタントにも挑んだという“ドライバー”の役どころは、新境地と言えた。 対する“刑事”役のブルース・ダーンは、『11人のカウボーイ』(72)の悪役で、「ジョン・ウェインを殺した男」として注目された後、ヒッチコック監督の遺作となった『ファミリー・プロット』(76)や、ジョン・フランケンハイマー監督の『ブラック・サンデー』(77)などで主演級に。『ザ・ドライバー』と同年公開の『帰郷』では、心を病んだベトナム帰還兵を演じて、アカデミー賞助演男優賞にノミネートされた。 この頃のダーンは、偏執狂的な役どころを得意としていた。そうした意味で本作は、タイプキャストだったと言える。 本作がアメリカ映画初出演だったイザベル・アジャーニは、二十歳の時に主演したフランス映画、フランソワ・トリュフォー監督の『アデルの恋の物語』(75)で、セザール賞、そしてアカデミー賞の主演女優賞候補となり、スターダムに。日本でも76年春に『アデル…』が公開されると、映画雑誌の人気投票で上位にランクインするなど、大人気となった。 その後も次々と主演作が製作されて、本国フランスでは押しも押されぬスター女優の地位を確立していったが、なぜか日本ではそれらの作品は未公開に終わったり、劇場公開まで5~10年ほどの歳月を要したり。『アデル…』で彼女に恋したファンにとっては、『ザ・ドライバー』は2年半ぶりとなる、待望の日本公開作だったのである。 そんな「旬の3人」を擁した本作のメガフォンを取ったのは、ウォルター・ヒル。サム・ペキンパー監督の『ゲッタウェイ』(72)などの脚本で注目される存在となり、75年にチャールズ・ブロンソン主演の『ストリートファイター』で監督デビューを果たした。本作が監督第2作となる。 “西部劇の神様”ジョン・フォード監督をこよなく愛するというヒルは、『ザ・ドライバー』劇場用プログラムに掲載されたインタビューで、次のように語っている。 「…警官にも、犯罪者にも、それぞれの主張というものがあるわけだ。だから映画は善と悪の対立を描くんではなくて、その両者の意志と意志のたたかいを描いていくんだ。 だからぼくはジョン・フォードを敬愛しているし、西部劇が好きなんだよ。西部劇には因習的な道徳律にとらわれず、新しいモラルを作っていくようなところがあるだろう。」 なるほど。本作にはヒルが愛する“西部劇”的な趣向が、数々盛り込まれている。様々な運転テクを駆使して逃走を図る“ドライバー”だが、ここ一番の勝負は、まるでガンマンのように、正面から正々堂々の一騎討で臨む。そして独りラジオでカントリーミュージックを聴く“ドライバー”に、“刑事”は「カウボーイ」と呼び掛ける…。 “西部劇”と同時に、その影響が指摘されるのは、『サムライ』(67)。本作の“ドライバー”のキャラクターが、ジャン・ピエール・メルヴィル監督によるフレンチ・フィルム・ノアールの傑作でアラン・ドロンが演じた、寡黙な殺し屋像にインスパイアされているというのは、至極有名な話である。 現代のロサンゼルスというコンクリートジャングルを舞台にしながら、“映画史”的な伝統を受け継いだ、『ザ・ドライバー』。いわば、“西部劇風ノアール”とでも言うべき作品となっている。 実はDVDソフトなどの特典映像で、本編からカットされたシーンを見ると、“編集”時点での判断が、この作品の成否の鍵となったことがわかる。元々は作品冒頭、“ドライバー”の犯行が行われる前に、1つのシーンがあった。それは、“ドライバー”に“仕事”の仲介を行っている“連絡屋”(演:ロニー・ブレイクリー)が、“プレイヤー”の部屋を訪れ、“ドライバー”のアリバイ工作を依頼するというもの。警察での“ドライバー”の面通しで、“プレイヤー”が「彼ではない」といった理由が、はっきりと描かれていたのである。 またオリジナルの予告編には、“ドライバー”と“プレイヤー”の濃厚なキスシーンが挿入されている。恐らく作中の展開として撮影されていたこのシーンが挿入されていたら、クライマックスで“プレイヤー”が“ドライバー”に協力する理由が、「男女の仲」故ということになりかねない。 これらの説明的な部分をバッサリとカットしたからこそ、“ドライバー”“プレイヤー”それぞれの孤独感が強まると同時に、共に屹立したキャラクターとなった。この2人は、“恋愛”などの理屈抜きのプロとプロの関係であるからこそ、お互いを認めて、クールな協力関係になったわけである。この“編集”こそ、本作の成功に繋がったと言えよう。 この作品以降ウォルター・ヒルは、『ウォリアーズ』(78)『ロング・ライダーズ』(80)『48時間』(82)『ストリート・オブ・ファイヤー』(84)等々の作品を放ち、80年代中盤まで、他の追随を許さない、“男性アクション(死語!?)”の担い手として疾走した。付け加えれば、『エイリアン』シリーズ(79~ )のプロデューサーという役割も、長年果たすこととなる。 そして『ザ・ドライバー』は、後続のアクション映画に大きな影響を与え続ける作品となった。やはりロスを舞台にした、『ターミネーター』第1作(84)では、夜のカーチェイスシーンで、同じロケ場所を使用。ジェームズ・キャメロン監督も、本作の影響を明言している。 犯罪組織から請け負った荷物を何でも運ぶ天才的なドライバーを主人公としたのが、『トランスポーター』シリーズ(2002~ )。ジェイソン・ステーサムの出世作となったこのシリーズも、『ザ・ドライバー』の存在なくしては、成立しなかったかも知れない。 もっとストレートに、強盗を逃す“ドライバー”を主人公としたヒット作が、2010年代には2本登場した。1本目は、ニコラス・ウィンディング・レフン監督の『ドライヴ』(11)。実は『ドライヴ』の原作小説は、『ザ・ドライバー』にオマージュを捧げて書かれたもので、ライアン・ゴズリング演じる寡黙な主人公の役名は、本作と同じく“ドライバー”となっている。 もう1本のヒット作は、記憶に新しい、『ベイビー・ドライバー』(17)。映画マニアで知られ、『ザ・ドライバー』に深い愛を捧ぐエドガー・ライト監督は、『ベイビー…』の主要登場人物たちの役名を、本作同様に記号化した。アンセル・エルゴートが演じた主人公の“ベイビー”をはじめ、強盗団のボスは“ドック”、メンバーは“バディ”“ダーリン”“バッツ”といった具合である。その上でライト監督は、わざわざウォルター・ヒルに、“声の出演”までさせている。 ウォルター・ヒル監督自身のキャリアは、80年代中盤をピークに、その後は正直言って、失速した感が強い。しかし、何とも言えない、“映画史”の妙とでも言うべきか。ヒルが“西部劇”と“ノアール”から受け継いだスピリットは、このような形で2010年代のクライム・アクションにまで、大きな影響を及ぼしているのである。■ 『ザ・ドライバー』© 1978 Twentieth Century Fox Film Corporation - © 2013 STUDIOCANAL FILMS Ltd

-

COLUMN/コラム2020.01.31

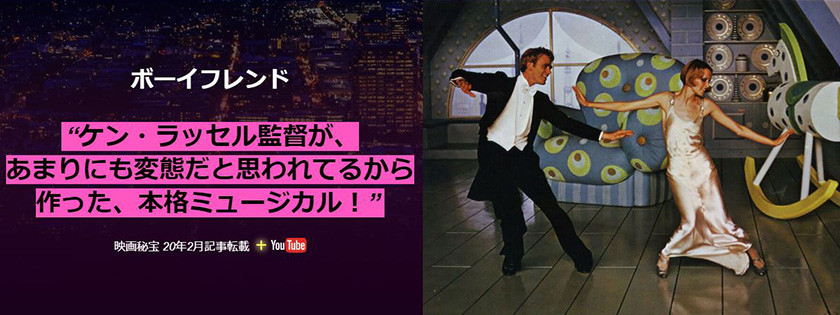

20年代のイギリスを舞台に、歌と踊りを満喫させてくれるケン・ラッセル監督の異色ミュージカル!

今回の映画は1971年の『ボーイフレンド』。主演はツィッギー。1966年にミニスカートを大ブームにしたイギリスのファッション・モデルです。“ツィッギー”とは“小枝のような”という意味で、木の枝のように痩せてがりがりなんです。そして髪の毛はショートカットでボーイッシュ。中性的な容姿が画期的でした。ツィッギーはモデルを経て女優に転身し、その主演作として作られたのがこの『ボーイフレンド』です。 監督はケン・ラッセル。僕の世代には「変態ケンちゃん」と呼ばれていました(笑)。たとえば『肉体の悪魔』(71年)は17世紀フランスで修道女たちが集団で悪魔に憑かれた事件の映画化ですが、尼さんたちがオナニーしたり浣腸されたり、ムチャクチャな内容だったり、『リストマニア』(75年)も実在のピアニスト、フランツ・リストの伝記映画なんですが、巨大なペニスがダーン! と出てくるので、日本では公開できなかったり。それで、ラ ッセル自身が、世間からあまりにも変態だと思われてるから、そうじゃないところも見せようとしてミュージカル・ラブ・コメディの『ボーイフレンド』を撮ったそうです。だけどやっぱり……変態的な映画なんですよ(笑)! まず、作りがメチャクチャ複雑。もともと『ボーイフレンド』は、1953年にロンドンの舞台で上演されて、ジュリー・アンドリュースをスターにした同名のミュージカルの映画化です。そして、そのオリジナルの舞台の「ボーイフレンド」は、1926年の「ガー ルフレンド」というミュージカルのパロディなんです。その1953年の「ボーイフレンド」を1971年に映画化するにあたって、ケン・ラッセルは、1920年代を舞台にして「ボーイフレンド」を上演する劇団の話にしたんですよ。ややこしいでしょ? ツィッギーの役は、最初はアシスタントですが、グレンダ・ジャクソン扮する主演女優が足を怪我したので、彼女の代役を任されます。そして芝居の中で彼女と相手役をする俳優と恋に落ちてしまいます。さらに、ヒロイン以外の登場人物の想像や妄想も次々に映像化され、はっきり言って何が何だかわからない映画になっています。 それに1920年代当時の舞台では、照明は天井からではなく、足もとからライムライト(石灰灯)で照らしていたんですが、ケン・ラッセルはリアリズムにこだわって、その照明を使っています。でも、顔を下から懐中電灯で照らしたら、どんな顔になるかわかりますよね? みんな怖い顔になっちゃってます。とはいえ、製作はハリウッド・ミュージカルの老舗、MGMです。それでラッセルは、1930年代のMGMミュージカルの伝説的振付師だったバズビー・バークレーの手法を再現しました。シンクロナイズされたダンサーの動きを俯瞰で撮影して、万華鏡のような豪華絢爛の映像を作るんです。これは見ものですよ!■ (談/町山智浩) MORE★INFO. ●舞台の映画化権は1957年にMGMがすでに取得しており、当初の案ではドロシー・キングスリーとジョージ・ウェルズの脚本でデビー・レイノルズ主演、相手役にはデビッド・ニーブン、ドナルド・オコナーなどが検討されたが映画化には至らなかった。 ●監督のラッセルは映画化に当たって、有名なミュージカル監督バスビー・バークレーのスタイルを取り入れた。 ●映画デビューとなったツイッギーは、ポリー役を演じるため歌やタップを、ほぼ一から約9カ月にわたって練習したという。 ●1971年のロンドンでの初公開時には110分のカット版だったが、1987年の再公開時に135分の復元完全版に戻された。 © Warner Bros. Entertainment Inc.

-

COLUMN/コラム2020.01.10

2010年代ハリウッドアクションを席捲した“Wバーグ”の出発点! 『ローン・サバイバー』

アクション映画に於ける、監督と俳優の名コンビと問えば、どんな名前が挙がるだろうか? ジョン・フォードとジョン・ウェイン、黒澤明と三船敏郎、セルジオ・レオーネ或いはドン・シーゲルとクリント・イーストウッド、ジョン・ウーとチョウ・ユンファ…。いずれも複数の作品でタッグを組み、伝説的なアクション映画を世に送り出している。 ちょっと曲球にはなるが、『ヒストリー・オブ・バイオレンス』(2005)『イースタン・プロミス』(07)などのデヴィッド・クロネンバーグとヴィゴ・モーテンセンの組み合わせも、アクション映画の名コンビと言えるだろうか。男女の組み合わせでは、ポール・W・S・アンダーソンとミラ・ジョヴォヴィッチの『バイオハザード』夫婦の名を挙げる者もいるかも知れない。 映画好きが集まれば、喧々諤々のやり取りになることが必至な、この話題。殊2010年代で考えれば、監督:ピーター・バーグと主演:マーク・ウォールバーグの“Wバーグ”を外してはなるまい。アフガン戦争を舞台にした本作『ローン・サバイバー』(13)をはじめ、海洋油田の爆発事故を巡るパニック映画『バーニング・オーシャン』(16)、ボストンマラソン爆弾テロ事件の犯人追跡劇『パトリオット・デイ』(16)、秘密諜報機関の壮絶な戦いを描いた『マイル22』(18)…。僅か5~6年の間にこのコンビは、4本の骨太なアクション映画を世に送り出している。 元はエージェントが同じだったことから、紹介されて仕事を共にするようになったという2人。1964年生まれのピーター・バーグは元は俳優で、TVシリーズ「シカゴ・ホープ」(1995~99)で注目を集めた。シリーズ終盤には、演出も担当。映画監督としてのデビューは、ジョン・ファヴロー、キャメロン・ディアズ主演の『ベリー・バッド・ウェディング』(98)という、ブラックコメディだった。 一方マーク・ウォールバーグは、1971年生まれ。10代の頃は札付きの不良で、幾度も警察の世話になった。ミュージシャンとしてブレイク後、俳優デビュー。ポール・トーマス・アンダーソン監督の『ブギーナイツ』(97)でブレイクし、その後は数々のヒット作・話題作に出演している。 思えばピーター・バーグに関しては、ウォールバーグとの二人三脚が始まる以前には、信用が置けるアクション映画監督とは、言い難かった。特に『ローン…』直前には、『バトルシップ』(12)で、観た者の口をあんぐりとさせてしまっている。アメリカ海軍と日本の海上自衛隊が、宇宙人とハワイ真珠湾沖で戦う内容のこの作品、ユニバーサル映画が100周年を記念して2億㌦以上の製作費を投じた超大作であり、我らが浅野忠信が準主役級で出演しているものの、超ド級の“バカ映画”という他はなかったのである。 アメリカでの興行収入は、製作費の3分の1にも達しない、6,500万ドル。批評が惨憺たる有り様だったのも、むべなるかな。 因みに『バトルシップ』の主演は、本作『ローン…』にも出演していて、ピーター・バーグ組とも言えるテイラー・キッチュ。『バトルシップ』のアメリカ公開=2013年 5月に先立っては、3月にもう1本の主演作『ジョン・カーター』が公開されている。 『ジョン…』は、ウォルト・ディズニー生誕110周年記念と銘打った、火星を舞台にした、製作費2億5,000万㌦の超大作。しかしこちらの興行もまた、大惨敗を喫している。ディズニー、ユニバーサルというハリウッドの伝統的なメジャーブランドのメモリアル勝負作、製作費合わせて4億5,000万㌦也の2本で、正に“スーパースター”の地位にのし上がるかとも思われたテイラー・キッチュだったが、そんな期待は瞬く間に、雲散霧消してしまった…。 些か余談が過ぎたが、そんなこともあって、「『バトルシップ』の監督かよ」と、初見の際は期待値が著しく低かった、『ローン・サバイバー』。いざ鑑賞すると、嬉しい裏切りに遭うこととなった。 2005年6月、アフガニスタンでタリバンとの激しい戦いが続く中、アメリカ海軍特殊部隊“ネイビー・シールズ”の一部隊に、作戦決行の指令が下る。目的は、アメリカ海兵隊員への攻撃を指揮する、タリバン指導者の捕捉と殺害。大尉のマイケル(演;テイラー・キッチュ)をリーダーに、マーカス(演;マーク・ウォールバーグ)、ダニー(演;エミール・ハーシュ)、マシュー(演;ベン・フォスター)の4人が、山岳地帯へと向かった。 首尾良くターゲットを発見し、後は決行を待つのみとなったが、そこに現地の山羊使い3人が通り掛かる。やむなく拘束し、司令部の指示を仰ごうとするも、無線が通じない。 作戦を無事に遂行するためには、山羊使いたちを殺すしかない。一行は逡巡するも、戦闘に無関係な民間人殺害の咎は避けて、3人を解放。作戦を中止する道を選んだ。 基地に連絡を取って、一行は帰還を目論む。しかし無線も衛星電話もなかなか繋がらない内に、山羊使いから連絡を受けた、タリバンの追っ手が迫って来る。 そして逃走を図る4人のシールズvsそれを追う200人のタリバンの、絶望的な戦いが始まった…。 本作は、アフガニスタン紛争で実際に起こった、“レッド・ウィング作戦”の悲劇的な顛末を描いている。その原作「アフガン、たった一人の帰還」は、映画化作品ではマーク・ウォールバーグが演じた、元ネイビー・シールズ隊員のマーカス・ラトレルが、パトリック・ロビンソンと共同で執筆したもの。 2007年の出版と同時にベストセラーとなり、マーカスの元には映画化の申し入れが殺到した。そしてその中の1人が、ピーター・バーグだった。当時ウィル・スミス主演の『ハンコック』(08)の製作中だったバーグは、原作を読み始めるや否や心を奪われたという。 数多あるオファーの内から、マーカスがバーグ監督を選んだのは、その過去作『キングダム/見えざる敵』(07)を観たことがポイントになったという。サウジアラビアの外国人居住区爆破事件をきっかけにした、FBI捜査官の戦いを描くこの作品はフィクションであるが、実際にサウジで起きた爆破事件を参考にして製作されている。マーカスは、バーグがリサーチに時間を掛けて、細部を正しく描こうとしている点を高く評価したという。 そしてマーカスは、バーグ邸に1カ月滞在し、アフガンでの“作戦”実施の際に起こったことを、バーグに確実に理解させるよう努めた。またバーグは本作のリサーチとして、殺害された“シールズ”隊員の家族たちと会っては、未だに癒えない、深い悲しみと心の痛手に触れていった。 バーグは、『ローン・サバイバー』の権利を渡してもらえた場合の、マーカスとの約束も守った。それは“ネイビー・シールズ”の現役の隊員たちと、多くの時間を過ごすこと。バーグはイラクに渡って1ヶ月半、シールズの一隊と時間を共にした。 こうした経験が積み重なったからこそ、バーグは本作に必要なディティールやニュアンスを掴み取ったと言える。 配役に関してバーグは企画段階から、「君がきっとやりたいと思う映画だ」と、ウォールバーグに話していたという。ウォールバーグは敢えて原作に触れることなく、バーグの書いた脚本を待ち、そして熱狂的に受け入れた。最終的にはバーグのパートナーとして、「この映画の資金集めを手助けしてくれて、おまけに他の役者の面倒をみてくれた」という。 ウォールバーグはじめ主要キャストが約1カ月半、原作者の指導による軍事訓練を受けた後、ニューメキシコ州の山岳地帯で『ローン…』の撮影がスタートした。スタッフ&キャスト共に、毎朝4時にヘリコプターで山頂に向かう際は、各人がポケットに昼食用の卵サンドイッチを詰め、手には照明を抱えていたという。 山頂に着いたら、機材を運ぶのを手伝い、トイレに行きたければ、茂みにいくしかない。そんな中でウォールバーグは、“映画スター”的に振舞うことは一切なく、その“一員”になっていた。 そうして完成した『ローン…』は、オープニングは、実際の“ネイビー・シールズ”の、過酷な選抜訓練のドキュメンタリー映像で幕を開け、エンディングは、登場人物のモデルになった人々の、遺された写真や映像で〆る。そこに挟まった形で展開する本編もまた、手持ちカメラなどを多用したドキュメンタリー的な撮り方となっている。事実をベースにしているということもあるが、主人公たちが戦闘中に負う“傷”や“痛み”を、観客に体感させるような演出である。 私個人は、アメリカ軍が他国に渡って行っていることの正当性や、タリバンの描き方などに対して、色々と思うところはある。しかし、命懸けで戦った“ネイビー・シールズ”隊員たちの経験を通じて、そこに何らかの教訓を見出すことには、必ずや意義はあろう。そうした点に関してバーグ監督が、「私は自分の仕事に誇りを持っているよ」と語るのは、至極納得がいく。 さて本作の成功を受けて、監督ピーターと主演マークの“Wバーグ”は、次々とコンビ作を製作していくことになる。共に2016年に公開された『バーニング・オーシャン』と『パトリオット・デイ』は、『ローン…』と同じく、実話ベースの作品。海洋事故とアメリカ本土でのテロと、扱う題材は違えども、アクチュアルなテーマをドキュメンタリータッチで描き、観客をその“現場”へと導くことに、抜群の冴えを見せる。 コンビ4作目の『マイル22』は、実話ベースの“制約”を外して、ウォールバーグ曰く、「自分たちがやりたいように撮れる作品を作りたかった…」という。キャラクター中心の「単なるアクション映画」を目指したわけだ。 しかしそうは言っても、やはりバーグの監督作品だ。実在する特殊部隊や諜報組織のリサーチを綿密に行い、その筋の者たちを、作品のコンサルタントに招いている。そうした意味では『マイル22』の“Wバーグ”は、アクチュアルなテーマをドキュメンタリータッチで描く手法は変えずに、物語的な飛躍を目指したと言えよう。 バーグ監督曰くウォールバーグは、「兄弟みたいな存在…」で「信頼関係があるので一緒に仕事をすると楽しい…」。ウォールバーグはバーグについて、「役者上がりだから、最高の演技ができるような環境を作りだすのがうまい…」「役に没頭するタイプの僕は、ピート(バーグのこと)のリアルなテイストが性に合っている…」と語っている。 2020年代に突入しても、ピーター・バーグとマーク・ウォールバーグ=“Wバーグ”には、ハリウッドのアクション映画シーンを是非リードしてもらいたい!■