COLUMN & NEWS

コラム・ニュース一覧

-

COLUMN/コラム2019.02.01

ギャレス・エヴァンス監督が語った『ザ・レイド』誕生秘話

■凶暴ギャング対SWATの城塞武術バトル大戦 ジャカルタのスラム街にそびえ立つ30階建てのマンション。そこはインドネシアで最も凶悪な麻薬王リアディが犯罪者たちを囲い、悪の城塞を形成していた。武術に長けたラマ隊員(イコ・ウワイス)を筆頭とするSWATの任務は、そのリアディを逮捕すること。編成メンバーは20人。多勢でマンションを完全包囲し、万全を期した捕獲作戦は成功するかに思われた。 だが、リアディは軍隊さながらに武装した手下にSWATを奇襲させ、ラマたちは全滅寸前に追い込まれてしまう。しかも本作戦は正式な指令によるものではないため、援軍は来ないのだ。残されたわずかな人数での、孤立無援の戦い。しかもマンションは血に飢えた犯罪者で埋め尽くされている。はたしてラマはリアディを逮捕し、この暴力の巣窟から脱出することが出来るのか!? 死をもいとわぬ命がけのアクション、そして拳や蹴りを本気でヒットさせる武術バトル。2003年製作の『マッハ!』の登場を機に、アクション映画の可能性を拡げた東南アジアから、この『ザ・レイド』はやってきた。『ダイ・ハード』(88)のごとくビルを舞台とした密室サスペンスに、本格的なマーシャルアーツを融合させた本作。全編のほとんどがアクションシーンという構成にもド肝を抜くが、インドネシアの必殺武道「シラット」を駆使した肉弾戦や、急所をえぐりまくる剣術戦など、痛覚にギンギンくるバイオレンスシーンがとにかく圧巻だ。 なにより驚くべきは『ザ・レイド』。伝統武術の国インドネシアが製作国だけに、てっきり現地に精通したアジア人が手がけたものと思うだろう。が、本作の監督ギャレス・エヴァンスは生粋のイギリス人。身長180㎝の筆者(尾崎)も見上げるような青い目の大男で、その外見と作品が見事なまでに結びつかない。なぜそれを実感したのかというと、同作と続編であるの日本公開時、彼に会ってインタビューしたからだ。 ■アクションを削ぎ落とせば、『ザ・レイド』はホラー映画なんだ 「『ザ・レイド』はアクションを削ぎ落とすと、サバイバルホラーのジャンルに突き当たる。マンションが悪の城塞になっているのは、いわゆる“ゾンビもの”と同等の位置付けができるんだ」 この発言は「インドネシアのアクション映画を西洋の監督が撮るというのも、いろいろと困難を要するのでは?」という疑問をギャレスにぶつけたさい返ってきたものだ。ギャレスは英ウェールズ生まれ。カーディフ大学で脚本を専攻し、07年にドキュメンタリーを撮影するためインドネシアに渡り、そのまま現地に活動の場を移した。そして09年『タイガーキッド ~旅立ちの鉄拳~』で長編監督デビュー。続くこの『ザ・レイド』で世界の映画祭で熱狂的な支持を得て、さらには全米で900館規模のロードショー公開を果たし、大ブレイクとなったのである。 しかし、ギャレスは最初からマーシャルアーツ映画を撮るつもりはなく、『ザ・レイド』は先述したホラー映画の骨格を用いることで、むしろマーシャルアーツというものに固執せずに済み、その「使い古されたアクション映画を作らなくてもいい」という開放感こそが、この驚異ともいえる作品を生み出す推進力になったという。そしてこのアプローチによって、アクション映画にありがちな弱点を克服するに至ったのだ。 「過去のマーシャルアーツ映画を観てみると、ドラマがアクションシーンとアクションシーンの繋ぎの役割しか果たしていない。そういうふうにはしたくないと思ったから、この『ザ・レイド』ではサバイバルホラーを基盤にして、一回ビルに入ったら最後まで引っ張るつもりで作っていった。もちろん間には格闘シーンがあるけど、それらにスリラー的な要素を加味したり、ブラックユーモアといった要素をフュージョンさせることで、弛緩のない作品を作ることができたと思う」 そもそも、こうしたホラー映画というジャンルへの愛着に関して、ギャレスはジャパン・ホラーから受けた衝撃が大きいと言葉を費やしている。 「『リング』(98)を周りが大騒ぎになる前に観て、あまりの恐ろしさにトラウマになった。それと黒沢清の『回路』(01)や三池崇史の『オーディション』(99)が非常にリアルで怖かったんだ。そういえば最近、園子温の『ヒミズ』(11)を観たけど、あの作品にある恐怖は、いきなり隣の人がキレて、暴力を振るう描写にあるよね。心霊現象やゴーストよりも、普通の人がそういう行為に及ぶというリアルさこそ、自分にとっては恐ろしいものだ」 心霊よりも、人間という存在の恐ろしさ——。『ザ・レイド』はまさに、そうした恐怖を徹底的に追求している。しかしすべてが監督自身の周到な計算のもとに本作が作られたワケではなく、製作条件からやむなく室内アクション映画にせざるを得なかった、という裏事情も語っている。 「もともとは違う企画を練ってたんだけど、なかなか資金が集まらなくて頓挫してしまってね。仕方がないので、そろそろ次の企画に乗り出してみようかという話になり、だったら自分たちで製作費の半分はまかなえるような、低予算のものをやろうということになったんだ。ビルの中でおこなわれる密室劇というアイディアは、実はそういった事情があるんだよ(笑)」 さらに合理的な理由として、インドネシアのジャカルタはよく雨が降るので、天候に左右されずに撮影スケジュールを進めることが可能で、予算を抑えられるという利点からビル内での密室劇になったとも述べている。 その代わり『ダイ・ハード』や『ジョン・カーペンターの要塞警察』(76)など、ギャレスは密室を扱う作品を観て細かく傾向を分析し、駄目だった作品はどこが駄目だったのかを徹底的に検証して『ザ・レイド』の脚本を書き上げたという。ちなみに劇中でのハードな描写が災いし「ジャカルタは治安の悪い街だと観た人に誤解を与えないか?」という筆者の問いには、 「そこはアクションとはまったく逆で、僕はインドネシアだというのを特定できないような、アバウトな描写を心がけたんだ。本作にインドネシアっぽさをかろうじて感じられるのは、セリフにインドネシア語が混じる部分と、冒頭のヌードルを食べてるシーンしかないはず」 むしろインドネシアであることを強調して撮らなかったことで、観光局には嫌われるかもしれない、とギャレスは笑いながら本音を漏らした。しかし彼はインドネシアという国に言葉で尽くしがたい感謝を覚えているという。 「『タイガーキッド』を手がけていたときはレンズの違いなど全然わからないままで、見よう見まねで撮っていたんだ。けれど撮影監督にどのレンズを使いたいのかって言われて、わからないから狙いの画を撮影監督に告げると、監督が使いたいのはこの35mmですね、50mmですね、というふうに、逆に自分が教わっていったんだ。僕にとってインドネシアでの監督体験は、全てが学びの場になったんだよ」 ■そして続編『ザ・レイド GOKUDO』へ——日本映画への壮大な恩返し 「密室劇を繰り返しても面白くないから、次回はスケールの大きいものにして、かつストーリーを膨らませていくつもりだ。イコ(ウワイス)が扮する主人公も子どもが生まれ、親としての責務と警官としての義務、この2つのバランスに苦悩するところを描いていく。だからドラマをもっと深く掘り下げつつ、第一作に負けずアクション満載のものにしようと思う」 続編はどうなるのか? という筆者の問いに対し、インタビュー取材の結びとしてギャレスはこう答えた。その言葉どおり、2014年に製作された『ザ・レイド GOKUDO』は第1作目よりも複雑に階層化され、拡大した物語になっている。前作で明らかになった、悪の組織と警察との癒着。その根を完全に絶やすために、ラマは上司からインドネシア・マフィアへの潜入捜査を要請される。 麻薬王との激戦によって、家族と共に報復の危険にさらされていたラマ。悪の根を絶たなければ、自分に安息の日は訪れない。彼は意を決してマフィアの内部に潜り込み、癒着を摘発するための直接的な証拠を掴もうとする。だが闇の世界では、新興マフィアがインドネシア・マフィアと日本のヤクザ組織との抗争をあおり、大ヤクザ戦争へと突入していく。そしてバトルシーンも2丁拳銃ならぬ2丁ハンマーで相手を撲殺する女殺人鬼や、バットで硬球をノックし強敵を殺しまくる必殺仕事人のような刺客が次々とラマを襲撃。もはや狂気の沙汰としか思えない、シラットとの異種格闘戦が繰り広げられるのだ。 なによりこの『ザ・レイド GOKUDO』、白眉は日本人キャストとして松田龍平、そして遠藤憲一、北村一輝という三人を出演させたところにある。そうした点について、ギャレスは嬉々として言葉を残してくれた。 「この配役には自負があるんだ。だって彼ら三人が同じ作品に出たのなんて見たことないだろ? 僕は日本映画からいろんなことを教わったので、日本映画にできないことを恩返しでやろうと思ったんだよ!」■ ©MMXI P.T. Merantau Films ©2013 PT Merantau Films

-

COLUMN/コラム2019.01.31

『いとこのビニー』でゲロまずキモ料理として不遇に登場する至高の朝食「グリッツ」のレシピ。そしてヒーハー!あこがれのレッドネックReturns

写真/studio louise 今回もまた、だいぶ簡単な手抜き料理で、毎度失礼します。グリッツです。 これ、法廷コメディ映画『いとこのビニー』に、ものすごく印象的に登場する食い物でして、これも最初に映画を見た直後、日本では食べれない珍しいものなので興味持ち、例によってすぐに作って試しに食べてみたのでした。 感動するほと美味いというたぐいの、華のある食べ物では決してないのですが、失敗のしようがない簡単さと、主材料であるコーン粉というのが賞味期限が存在しない(近頃はやりのWikiコピペ引用「アメリカ合衆国で一般的な、鉄で挽いた黄色いコーンミールは、殻や胚芽がほぼ完全に取り除かれている。冷たく乾燥が保たれた場所では、ほぼ無期限に貯蔵できる。」)ということで、作り方を覚えておけば超役立ちます。食パンを買い忘れたとか、気づいたらパンにカビてて食えないじゃん!という場合、朝食のピンチヒッターとしてうってつけ。最悪、コーン粉とチキンスープの素とバターだけあれば作れます。普通バターは冷蔵庫にあるでしょうから、コーン粉とチキンスープの素だけ常備しとけばいいのです。 と、食べ物のことに深入りする前に、まずはいつも通り『いとこのビニー』のあらすじから。これは自分で放送作品情報も書いたんで、コピペで済ませますね。どうも他人に書いてもらったのだとイチから自分流に書き直したくなっちゃうんだが、これならコピペで済むわ。 [コピー] 法廷経験ゼロのペーパー弁護士が保守的ド田舎でとんだ初陣!マリサ・トメイがいきなりアカデミー助演女優賞 [解説]南部の田舎に放り込まれた都会のアホ弁護士役ジョー・ペシのトボけた妙味と、ヤンキー気質全開のその彼女役マリサ・トメイのハスッパな魅力で、喜劇監督ジョナサン・リンのキャリア中でもひときわ輝く法廷コメディ。 [ストーリー]南部旅行中の大学生2人組が強盗殺人で逮捕されるが、実は冤罪。だが状況証拠はあまりに不利。うち1人のいとこのビニーがNYで弁護士をしているというので助けを求めると、ボディコンを着た安い彼女を伴い駆けつけてくれた。任せてみると、どうも変だ。実はこれが初法廷!しかも都会育ちのため南部の田舎にまるで馴染めず、法廷では保守的な判事を毎回怒らせ毎回法廷侮辱罪で自分も拘留される始末。本当に任せて大丈夫なのか!? とにかく、マリサ・トメイの萌えヤンキー女っぷりと、ジョー・ペシのトボけまくりが、それぞれ立ちまくっていて最高に良く、その2人がバカっプルということで文字通りマリアージュ効果を生んでいる傑作コメディなのです。ドラマ6:コメディ4ぐらいのサジ加減になっておりますので、ハイテンションなバカ騒ぎがツルベ打ちで突発する純度100%のアメリカン・コメディはどうも苦手で…ついてくの大変で…という人でも安心な作品です(俺は好物だが)。 ジョー・ぺシの手のやり場にご注目!あらやだ素敵なカップル♥ で、南部にやって来たNYのこのバカっプル、朝食を食いに田舎のダイナーに入る展開になります。そこのメニューには「ブレックファスト」「ランチ」「ディナー」と3種類だけしか載っておらず、ブレックファストは$1.99と激安(他も$5でお釣りがくる値段)。選択の余地なくそれをオーダーしてみると、まずコックの黒人のおっさんは、ラードがバケツいっぱい詰まった「ラードばけつ」からオタマでラードを山盛りすくい取り、雑に鉄板に叩きつけます。それを見たビニーは思わず顔をしかめて「コレステロールは気にしないのかい?」と苦言を呈しますが、コックはおかまいなしに料理し続け、BIGプレートによそりつけます。 くだんの「ラードばけつ」がコチラ。こういうのですら、カッコいいんだよな、アメリカン・デザインって。 朝からボリュームたっぷり、かりかりベーコン2〜3枚+サニーサイドアップ2卵分+、そして、問題のグリッツが大盛りによそってあります。上にバターを頂いている。 いや、美味そうじゃん!!!!!! こんな朝食むしろ最高じゃんよ!? しかしビニーは「こいつは何だ!?」と怪訝そうに尋ねる。マリサ・トメイも気味悪そうに眺めます。 一体全体なにが不満なんだ!まぁジョー・ペシにしてもマリサ・トメイにしてもイタリア系ニューヨーカー役だから、毎朝良いコラッツィオーネ食ってんのかもしれないけどさあ。 で、「こいつは何だ!?」と難詰されたコックのおっさん、「グリッツさ」と答える。「聞いたことあるけど見たのは初めてだよ」とビニー。そして、マリサ・トメイに食ってみろと勧め、「あんたが先に食べてよ!」とお互い押し付け合う。 ビニー、いよいよ意を決して食べる前に、なおも「何なんだい?」と重ねて質問。「コーンさ、ひきわりトウモロコシ」との確答を得ても、「ひきわり…」とつぶやき、不審げにニオイを嗅ぎ回したりして、さらに「料理法は?」と往生際わるく質問。「15分くらい煮てからバターを混ぜるんだ」と、コックは頭を振り振り呆れたよというジェスチャーで答えます。そこで再度マリサ・トメイから急かさて、いよいよ年貢の納め時、フォークの先っちょで小指の先ほどの量すくってさも不味そうに食べるビニーであります。 ほんと、何が不満なんだよお前ら!大の大人が好き嫌いはみっともないと思います。えー、普通に全然美味いです。確かに朝食にぴったり。これとベーコンとサニーサイドアップがあれば、まさに完璧な朝食ですわ!この映画的には、ビニーのアウェー感、南部の異文化圏ムードを出したかったから、こんな描き方にした、ということなのでしょうが、グリッツに罪はありません。とんだ迷惑です。 このグリッツ、様々なバリエーションが存在し、アレンジがきく食べ物です。まず、この映画の中では「お湯で煮る」と説明されていますが、それだと味気ないのでチキンスープストックで煮る方法もあるようです。チキンスープストックはアメリカ料理で多用されますが、日本ではチキンスープの素(チキンコンソメ)からチキンスープを作ることで、簡単に代用できます。 ワタクシは、生クリームと牛乳で煮てミルキーに仕上げるバージョンが好き。あとスイートコーンも1缶入れます。となると、もちろん子供も好物です。 それと、「ひきわりコーン」、普通は日本語だとひきわりとは言わずに「コーン粉」と言い、カタカナで「コーンミール(中挽き)」とか「コーングリッツ(粗挽き)」とも呼びますが、これには、黄色と白があります。この映画の中では白いコーン粉を使っているのでグリッツも白くて、見た目はどっちかって言うとマッシュポテトのような感じに見えますが、ワタクシはたまたま家にあったのがイエローコーンミールだったので、黄色で作りました。 では、以下、作り方にいってみましょう。 【グリッツの材料(2人分)】 ・コーン粉(中挽きのコーンミールか粗挽きのコーングリッツ)×1カップ・生クリーム×1・バター×大さじ1・スイートコーン×お好みの分量 ※以下は写真ないけど ・牛乳(分量は様子を見ながら。でも、絶対要る!)・塩×適当に 【グリッツの作り方】 ① 生クリーム全量投入。 ② コーン粉全量投入。 ③ バター大さじ1投入。 ④ スイートコーン×お好みの分量投入。 ⑤ 塩で味を整え、お粥状のユルさになるくらい、牛乳を様子を見つつ投入。あとは15〜20分煮込むだけ。 これが料理と言えるのか!? マジですいません、簡単すぎて。 ただ、以下の点だけは要注意です。なので、けっこう鍋から目が離せません。 【注意事項】煮ているうちに水分をコーン粉が吸って膨らみ、お粥状だったものがどんどんとボテボテした半固形状に変化していきます。滑らかさをキープしたいなら随時牛乳を追加投入して液状を維持してください。ただし、個々人のお好み次第でボテボテ固形状のグリッツを好む、その方がお粥みたいなんじゃなくて食事としてちゃんとしてて良い、という人もアメリカでもいるそうなので、お粥状にするかスポンジケーキ状にするかは、牛乳で調節してお好みで調整してください。 こちらは牛乳の量を減らしボテボテ状に仕上げた場合。これ+サニーサイドアップでも付ければ、朝食としては過不足なく十分でしょ?そんなことより、このフォーク&ナイフを見てくれ。DDRこと旧ドイツ民主共和国製で、すぐに曲がり熱伝導が良すぎて困るチープな作り。小学校時代の先割れスプーンのようにアルミの不快な味を感じる粗末なシロモノだが、カトラリーの中で一番気に入ってる自慢の品だ。旧東側の風情がたまらん。 【実食】 美味い、とは思います。が、やっぱベーコンとかは欲しいですね。やっぱり食パンの代わりにはなるけど、エッグとか何だとかの+αは絶対要りますわな、これには。でも、月に何度か、週に一度ぐらいか、トーストではなくこんなグリッツで朝食を、なんて、ちょっと憧れのレッドネックに近づけたみたいで、良くないですか? 最後に。この映画、これ以外にも、食い物のシーンがけっこう多くて、ジョー・ペシとマリサ・トメイのバカっプルが2人していろいろご当地B級グルメを食うのですが、その連れだった姿が微笑ましくて、美味そうで、良いムードなんですなぁ。ジョナサン・リン監督の感性ですかね。不味く撮る必要があったグリッツですら、美味そうに撮れちゃってますから、逆に問題なんですが。 他ですと、土けむり舞う街道沿いのBBQ屋で、茹でコーンとベイクドビーンズ?BBQソースにスペアリブ?のランチ食ってたりね。ドリンクはもちろん赤Cokeで決まり。Cokeって、子供がおやつ食う時に飲むジュースみたいなイメージありますが、南部の料理とはめっちゃ合いますから。ほら、マックとだって相性いいじゃないですか。南部料理とはもっと合いますよ、そのために発明された飲み物なんで。 この中古タイヤ屋の隣のボロ小屋がBBQ屋。店先にオープンテーブルがあり、そこでスペアリブ?的なものを食ってて、これまた美味そう。 それともう一箇所、終盤の、バカっプルがケンカになっちゃう、クライマックス直前の超重要シーンの舞台もまたダイナーなんですが、ここではジョー・ペシが、おそらくプルドポーク・サンドイッチとコールスローとコーヒーでランチを食ってます。プルドポーク!これも、日本だとBubby'sとか行かないと滅多に食えませんが、美味いんですよねこれが!ワタクシも最低月一でBubby'sアークカラヤン広場店で食う習慣があります。おっ、そろそろ桜だな。春遠からじ。 とにかく、大傑作コメディにして、マリサ・トメイの安いヤンキー女のガラッパチ度50:けな気さ50の絶妙なキュートさ&悪趣味ファッションセンスにメロメロに萌えたおされ、なおかつ食い道楽な観点からも眼福の、大きく振りかぶって全力で推薦したいような映画です。ウチの今後の放送回でぜひご視聴ください。で、簡単なのでグリッツも作ってみてください。ベーコン忘れずに!■ © 1992 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

-

NEWS/ニュース2019.01.24

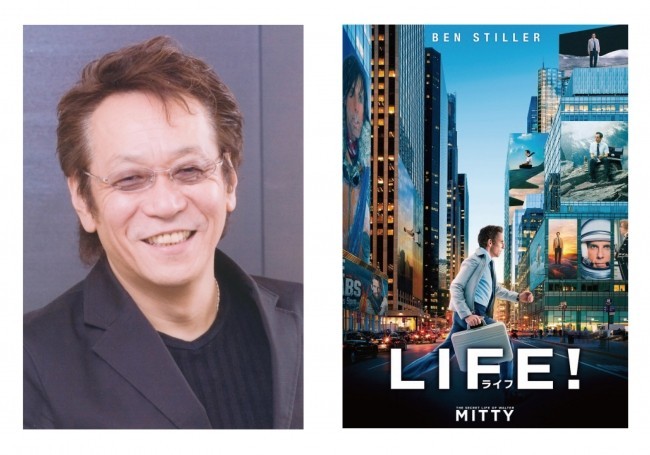

豪華吹き替えキャスト!安藤麻吹、山路和弘、谷 育子らを追加発表!!『(吹)LIFE!/ライフ[ザ・シネマ新録版] 2月24日にTV初放送!

吹き替え版の放送に力を入れているザ・シネマでは、2011年の『ブレードランナー ファイナル・カット [日本語版]』、2017年の「エイリアン」シリ―ズ第5作『(吹)プロメテウス[ザ・シネマ新録版] 』に続き、第三弾としてTV初の『(吹)LIFE!/ライフ[ザ・シネマ新録版]』(2019年2月24日(日)21時~放送)を制作・放送します。 今回の新録吹き替え版は、主人公のウォルター役(ベン・スティラー)の吹き替えを務める堀内賢雄さんに加え、ウォルターが密かに恋い焦がれる同僚のシェリル役(クリステン・ウィグ)に安藤麻吹さん、フォト・ジャーナリストであり冒険家のショーン役(ショーン・ペン)に山路和弘さん、主人公の母親エドナ・ミティ役(シャーリー・マクレーン)に谷 育子さんの豪華吹き替えキャスト陣を起用しました! これまでに安藤さんはジェニファー・ガーナー、マリサ・トメイほか、山路さんはジェイソン・ステイサム、ヒュー・ジャックマンほか、谷さんはジュディ・デンチ、マギー・スミス(マクゴナガル先生)ほか、錚々(そうそう)たる映画スターの吹き替えを担当されてきました。 本作は、ジェームズ・サーバー氏の短編小説の映画化『虹を掴む男』をベン・スティラー監督・主演でリメイクした人気作。リストラ対象とされた中年男性が、自分の人生を強く掴みなおすまでを描いた感動の人間ドラマです。 ぜひ、豪華キャストによる新録吹き替え版、『(吹)LIFE!/ライフ[ザ・シネマ新録版]』にご期待ください! <ザ・シネマ『(吹)LIFE!/ライフ[ザ・シネマ新録版]』の視聴方法はコチラ> ■ 【TV初】2月放送番組『(吹)LIFE!/ライフ[ザ・シネマ新録版]』 番組情報はコチラ 放送日:2月24日(日)21:00~/2月28日(木)10:45~空想癖のサエない男が本物の冒険に飛び出す!ベン・スティラーが監督・主演を兼任して描く人生賛歌 『(吹)LIFE!ライフ[ザ・シネマ新録版]』© 2013 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. 『(吹)LIFE!ライフ[ザ・シネマ新録版]』© 2013 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. 『(吹)LIFE!ライフ[ザ・シネマ新録版]』© 2013 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. <ザ・シネマ『(吹)LIFE!/ライフ[ザ・シネマ新録版]』の視聴方法はコチラ>

-

COLUMN/コラム2019.01.23

ヘロイン地獄に堕ちたダメ男と田舎娘の希望の恋愛を描く初の麻薬カルチャー映画

今回紹介する『哀しみの街かど』、たぶんタイトルを見ただけだと、しっとりしたメロドラマかな?って思う人もいると思うんですが、全然違いま す。原題は『THE PANIC IN NEEDLE PARK』。「注射針公園のパニック」という意味で、注射針公園というのは、ニューヨークのマンハッタンに実在す るシャーマンズ・スクエアという小さな公園のことです。1970年頃、そこにヘロイン中毒患者が集まって、ヘロインを買ったり売ったりしていたんで、使用後の注射針もたくさん散らばっていたので、そう呼ばれるようになったわけです。「パニック」というのは、売人によるヘロインの供給が断たれて、中毒患者たちが禁断症状に襲われることを意味します。どこが「哀しみの街かど」 やねん!(笑)。 僕はこの映画を中学生の ときにTVで観ました。今では地上波で放送できないですよ。今回も、CSチャンネルのザ・シネマだから可能なんだと思います※。というのも、ヘロインの注射をこと細かく撮影していますから。実際にその俳優が注射を打ってます。ヘロインじゃなくてブドウ糖ですけど。とにかく徹底したドキュメンタリー・タッチで、音楽すら入っていない殺伐さです。 ※これを鑑み、今回ザ・シネマでは独自にR15相当として本作を放送します。15歳以上の方のみご鑑賞ください。保護者の方はご配慮をお願いします。 主演はアル・パチーノ。彼の主演第1作です。この演技で全米、全世界を驚かせて、翌年『ゴッドファーザー』(72年)の主役に抜擢されて、世界的なスターになりますね。パチーノの役は、気は優しいんだけど、ヘロインのためだったら何でもする中毒患者。ヒロインを演じるのはキティ・ウィンという女優さんで、田舎から出てきた純朴な少女だったのに、ダメ男パチーノと会ってしまったがために、どんどんヘロイン中毒に堕ちていきます。 2人は何度も立ち直ろうとするんですが、麻薬のために挫けます。 キティ・ウィンは地道にウェイトレスとして働こうとしても、勘定ができなかったり、注文が覚えられなかったりして、 ヘロインに戻ってきます。それで、ヘロイン欲しさで体を売って、アル・パ チーノは「俺という男がいるのに!」と怒りますが、彼もヘロイン欲しさで彼女に客を取ってくるようになります。そんなドン底で、2人はお互いしか頼るものがいないので、何の希望もない恋愛を続けていきます。 監督のジェリー・シャッツバーグはニューヨークのファッション雑誌のカメラマンで、いつもはオシャレでゴージャスな世界を撮っていたのに、いきなりヒリヒリするようなリアリズムの映画を撮って世間を驚かせました。 『哀しみの街かど』に衝撃を受けた映画作家は世界中にいます。特にオーバードーズ(麻薬過剰摂取)で死にかけ るシーンはクエンティン・タランティーノの『パルプ・フィクション』(94年) やダニー・ボイルの『トレイン・スポッ ティング』(96年)に多大な影響を与えています。オイラの相棒の柳下毅一郎のトラウマ映画でもあります。あのころはT Vでやたらと放送してたから彼も観たんですよ。ああ、ほんとうにいい時代だった!■ (談/町山智浩) MORE★INFO.原作はジェームズ・ミルズが「ライフ」誌に発表した2部からなる記事。主役のボビー役にはロバート・デ・ニーロも考慮されたが、直前にブロードウェイ舞台「Me, Natalie」でオビー&トニー賞をW受賞したアル・パチーノに監督は決めていた。ヘレン役には当初ミア・ファローの予定だったが、これ がデビューとなる新人のキティ・ウィンになり、彼女はカンヌ映画祭で主演女優賞を獲得した。音楽はピューリッツァー賞音楽部門を受賞したネッド・ロアムが担当していたが、製作側の意向で自然音や背景音だけにしたため、ファイナル・カットからは除かれた。フランシス・フォード・コッポラは『ゴッドファーザー』のマイケル・コルレオーネ役にアル・パチーノを起用させるためパラマウントの経営陣に本作を見せて説得した。 © 1971 Twentieth Century Fox Film Corporation. Renewed 1999 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

-

COLUMN/コラム2019.01.15

古典主義者か、革新派か? コッポラとの一問一答から見えてくる『ドラキュラ』の立ち位置

■原作に忠実なドラキュラ フランシス・フォード・コッポラは「映画作家の時代」と呼ばれた70年代アメリカ映画を牽引し、マーティン・スコセッシやジョージ・ルーカス、スティーブン・スピルバーグといった名だたる監督の兄貴分として、業界に轍を築いた偉大なフィルムメーカーだ。とまぁ、ここでかしこまった紹介はせずとも、その功績は『ゴッドファーザー』サーガ(72〜90)や『地獄の黙示録』(79)など、堂々たるフィルモグラフィがおのずと語っている。 そんなコッポラがキャリアの円熟期に手がけた『ドラキュラ』は「原作に忠実に描く」という明確なコンセプトを持った作品だ。それまでの映画におけるドラキュラは、作り手の解釈によって創意が加えられ、デフォルメされた吸血鬼(ヴァンパイア)像だけが一人歩きしてきた。もちろん、ベラ・ルゴシやクリストファー・リーといった怪優たちが演じ、築き上げてきたモンスターキャラクターとしての吸血鬼神話も捨てがたいが、コッポラはそれを起源にまでさかのぼり、ブラム・ストーカーが描いた耽美と恐怖のゴシック世界を映像化したのである。 また同作は、コッポラにとって『ディメンシャ13』(63)以来となるホラージャンルへの挑戦として注目に値する。もっともB級映画の帝王ロジャー・コーマンに師事していた駆け出しの頃とは違い、ドラクル公(ドラキュラ伯爵)にゲイリー・オールドマン、ヴァン・ヘルシング教授をアンソニー・ホプキンス、そしてウィノナ・ライダーにキアヌ・リーブスといった豪華キャストを配し、確立された演出スタイルをもって作劇にあたっている。最終的に本作は4000万ドルという予算に対して全米トータル2億1500万ドルを稼ぎ出し、また1993年の第65回アカデミー賞では特殊メイクアップ賞、音響効果編集賞、そして本作でコスチュームデザインを担った石岡瑛子が衣裳デザイン賞に輝くなど、興行的にも評価的にも成功を得た企画となったのだ。 この追い風に乗ってコッポラは、クラシックモンスターを再定義する第二弾として『フランケンシュタイン』(94)を製作(監督はケネス・ブラナー)。この映画も原作者であるメアリー・シェリーの精神を汲み、望まずして生まれた怪物の悲劇に迫った原作尊重の作品となっている。 ■作品の時代設定に合わせたローテク撮影 そんな『ドラキュラ』の大きな特徴として、コッポラは本作を設定時代と一致させるような、レトロな撮影技法で手がけたことが挙げられる。デジタルなど最新の特殊効果を控え、映画史の最初期に使われたトリック撮影を用いたのである。 例えば合成を必要とする場面では、俳優のバックスクリーンに背景画面を投影するリアプロジェクションを用いたり、あるいは前景と背景を多重露光によって合わせることを徹底。またミニチュアの館をフルサイズの敷地内に置き、あたかもそこに館が存在するかのような強制遠近法や、カメラを逆回転させて俳優の動きを不自然にしたり、奇妙な角度にして物理法則に反するオブジェクトを作成するなど、カメラ内だけで効果を作る「インカメラ」方式を駆使している。 こうした取り組みと、原作尊重の姿勢を例に挙げると、コッポラに「古典主義者」としての側面をうかがうことができる。もともと彼が映画監督を志したきっかけは、編集を理論によって言語生成させたセルゲイ・エイゼンシュテインの革命映画『十月』(28)を観たことが起因となっているし、なにより代表作『ゴッドファーザー』のクライマックスを飾るクロスカットの手法は、編集という概念を確立させた映画の父、D・W・グリフィスが『イントレランス』(1916)で嚆矢を放ったものだ。嫡流であるジョージ・ルーカスも『スター・ウォーズ』シリーズでクロスカットを多用していることからも明らかなように、流派的に古典主義の体質を受け継いでいるといえる。 しかしいっぽう、コッポラは1982年製作のミュージカル恋愛劇『ワン・フロム・ザ・ハート』において、大型トレーラーに音響と映像の編集機器を搭載し、それをスタジオと連動させることで撮影から編集までを一括のもとに創造する「エレクトロニック・シネマ」を実践するなど、先鋭的な「革新派」としての顔ものぞかせている。Avidデジタル編集システムの開発者をして「このコンセプトこそデジタル・ノンリニア編集の先駆け」と言わしめたそれは、原始的な技法を用いた『ドラキュラ』とは対極をなすものだ。 ■映画はインスピレーションを与え合う相互手段 原作を尊重し、古式にのっとった形で『ドラキュラ』を構築したコッポラ。筆者は現状、最後の監督作品である『Virginia/ヴァージニア』(12)の日本公開時、彼に電話インタビューをする機会を得た。同作はひとりの小説家の創作にまつわる怪奇と幻想を物語とし、コッポラが初のデジタル3Dに着手した作品だ。そこで先述した『ドラキュラ』との対極性を例に挙げ「あなたは古典主義者なのか革新者なのか?」という核心に迫ってみた。すると、 「それはどちらともいえない。デジタルによる映画製作は時代の趨勢だし、なによりわたしの作品が自主制作体制になったことも起因している。デジタルシネマはフィルムロスがなく、ケミカルな行程を経ることなく画面の色調をコントロールできるし、編集の利便性も高い。こうしたワークフローへのスムーズな移行が、製作コストの節制を可能にするからね」 と、にべもない答えを返されてしまった。同時に監督はデジタル3Dに対しても懐疑的なところがあると述べ、『Virginia/ヴァージニア』では最後に登場する時計塔のシーンだけ3Dで撮影したものの、これは効果として必要だったからにすぎないと言葉を加えている。 いやいや、ちょっと待って、こうしたデジタルシネマによるワークフローの簡略化とテクノロジー体制は『ワン・フロム・ザ・ハート』であなたが既に確立させようとしていたのでは? と執拗に食い下がると、 「『ワン・フロム・ザ・ハート』の製作スタイルは結果として、今のデジタルシネマのメイキングシステムを先取りしていたといえるかもしれない。だが実際のところ、あれは『サタデー・ナイト・ライブ』のようなライブTVの感覚を映画に持ち込みたかったことが最大の理由だ。スタジオセットで6台のカメラを回し、それをオンタイムで編集ルームに送り込み、撮りながら生で編集するような方式だ。残念なことに撮影監督のヴィットリオ・ストラーロが、カメラの重量や複雑なハードウェアの構成に対して異を唱えたりもしたんだけど、製作のあり方としてひとつの方法論を示したと思う」 と、当方の追及をさらりと交わすような返答でもって、革新派としての自身を照れ隠しにしている。『ドラキュラ』の原始的なトリック撮影への取り組みも、要は作品ごとによるアプローチであって、自身の一貫したスタイルではないと主張したのだ。 ただコッポラは『ドラキュラ』に話題が及んだことをさいわいに、同作ではロケをおこなわず、スタジオだけで撮影したことに触れ、同作の意義を自ら綺麗にまとめてくれた。 「『ドラキュラ』も『Virginia/ヴァージニア』も、映画作りを志す若い作家に有益な環境だと思うので、それを自ら実践しているといっていい。映画はインスピレーションを与え合う相互手段だ。みんなが自分の作品を観てくれることで、何か創作上のヒントになるだろうし、それによってわたしの映画も生きながらえていくことが可能になる」 まるで血を吸って生きながらえるドラキュラを地でいくような答えだが、そこにコッポラの映画製作の真意がある。『Virginia/ヴァージニア』の話題から逸脱し、プロモーションに貢献したとは言いがたいインタビューだったが、監督との『ドラキュラ』にまつわる忘れ難い思い出だ。■ インタビュー出典:ワールドフォトプレス「フィギュア王」2012年vol.174号 © 1992 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

-

COLUMN/コラム2019.01.08

『バレット』とウォルター・ヒルが語る“男気”映画術

■スタローンと監督ウォルター・ヒル、初のコラボ 2013年製作の映画『バレット』は、シルベスター・スタローンが殺し屋を演じることで話題を呼んだノワールスリラーだ。40年間ヒットマンとして生きてきた、ニューオーリンズの殺し屋ジミー・ボノモ。彼はその日、汚職警官のグリーリーを始末し、相棒のルイスと仲介人に会うはずだった。だが待ち合わせ場所に現れた謎の人物による襲撃を受け、ルイスを殺害されてしまう。復讐に燃えるジミーは、グリーリーの元相棒である刑事テイラー(サン・カン)とともに事件の真相を追う……。 当時のスタローンは『ロッキー・ザ・ファイナル』(05)や『ランボー/最後の戦場』(08)など、かつての当たり役にオンタイムの自分を反映させることでシリーズ再生を果たし、また彼と同期のアクションスターが一堂に会する『エクスペンダブル』シリーズ(10〜)でシニア・アクションを先導するなど、マーケットを絞った活動で俳優としての最盛期を再び迎えていた。 そしてこの『バレット』も、こうしたスタローンのマーケティング戦略が顕著に出た映画となっている。というのも本作、作り手が現代アクションの流儀に適応させようとせず、80年代後半から90年代初頭のアクション映画への回帰を示しているからだ。 もともと『バレット』は、フランスの漫画原作者マッズ(本名アレックス・ノラン)がストーリーを手がけ、コリン・ウィルソンが絵を担当したグラフィックノヴェルシリーズをベースとしている。同作は2004年にベルギーの栄誉あるコミックアワード「サン=ミッシェル漫画賞」でベストシナリオ賞を獲得し、その後、英語による翻訳版が出版され、映画化の運びとなっている(映画の原題である”Bullet to the Head”は、そのときの英語タイトルを受け継いだものだ)。 しかし原作と異なり、警察と殺し屋組織を交えた群像劇をバディムービーにしたのは、他でもない監督ウォルター・ヒルの提案によるものだという。 スティーブ・マックイーンが主演した『ゲッタウェイ』(72)の脚本で注目を浴び、75年に『ストリートファイター』で監督デビューした、アクション映画の巨匠ウォルター・ヒル。以降『ウォリアーズ』(79)や『48時間』(82)『ストリート・オブ・ファイヤー』(84)といったヒット作を数多く手がけ、また『エイリアン』(79~)シリーズのプロデューサーとしても知られた存在だ。特に『48時間』はバディムービー(相棒映画)の礎を築いた名編として、アクション映画史にそのタイトルを深く刻んでいる。 『バレット』は、こうしたヒルの過去作のあらゆる要素が盛り込まれ、氏を象徴する旧来のスタイルを劇中にて呼び覚ましている。殺し屋が刑事とチームを組むという設定は、脱獄囚に同僚を殺された刑事が服役中のワルと組み、犯人逮捕に挑む『48時間』を彷彿とさせるものだし、スタローンと、今や『アクアマン』(18)で旬の俳優となったジェイソン・モモアとの斧によるタイマン勝負は、チャールズ・ブロンソンが喧嘩ファイトで日銭を稼ぐアウトローに扮した『ストリートファイター』(75)にその原型を見ることができる。 ■80年代アクション回帰の意図とは? 『バレット』の日本公開時、筆者は光栄にもプロモーション来日したウォルター・ヒルにインタビューをさせてもらった。電波媒体向けのビデオ映像、ならびに紙媒体数誌に掲載する記事のための取材だったが、なにより自分が監督の大ファンということで、興奮の面持ちで取材にあたったのを昨日のことのように覚えている。まずはさておき企画との関わりと、先述したような80年代アクションへの回帰への起因を訊くと、彼はこう答えてくれた。 「『バレット』は監督選びに難航していたらしく、スタローン自身が私に声をかけてきてくれたんだ。そこで条件をふたつ先方に投げかけたんだよ。ひとつは本作をバディムービーにすること。“きみ(スタローン)が主役の作品なんだから、私が80年代に手がけたバディムービーを再生させるような作品がいんじゃないか?”って。それをスライ(スタローンの愛称)に言ったら“じゃあ、それを監督するのはもう決まっているじゃないか”って即座に返されてね(笑)」 二人のキャリアから考えると意外に思われるが、ウォルター・ヒルとスタローンは、これまでに一度も監督・主演として組んだことがなかった。ただ親交は以前からあったようで、それが『バレット』へと結実していったのである。ちなみにヒルが製作側に要求したもうひとつの条件は、本作をデジタルで撮影することだったそう。しかし先の流れから、プロデューサーはフィルムによる撮影を依頼している。 ところが異色のコンビを作るのに手慣れたヒルも、スタローンが演じたボノモのキャラクターを膨らませていくのに苦労したという。 「前科者と刑事とをどう絡ませるのかがネックだったし、ボノモと彼の娘との関係を設定づけるのには、とても時間を要した。私の映画は、どれもストーリー以上にキャラクターありきの作品だと思う。ただ、キャラクターに求めるものが普通の作家とは違う。多くの場合、映画のキャラクターは心理プロファイリングで作られていくが、私の場合はそのキャラクターがどういう道徳観を持ち、どういうルールで生きているかを最大に重んじるんだ」 これなどはまさに『バレット』のボノモを含め、監督の作品それぞれに通底する人物像だ。でもそんなキャラクターたちが単に強いだけでなく、正義をなすことの難しさをそれぞれに体現している。 「それが私の好むところのテーマでもある。正義を遂行するのは難しい。だがそれを志として生きてゆき、切り開いていくキャラクターにひたすらこだわってきた。ただ演出するだけの監督を請け負うことには興味がないんだ」 ■リアリティの滲んでいるものこそが、自分にとっての映画なんだ(ウォルター・ヒル) ところでこのインタビュー、筆者が依頼を受けるにあたり、以前よりウォルター・ヒルに疑問を抱いていたことを「本人に直接確認させてくれ」という要求つきで承諾した。 ひとつはヒルが企画していた『ストリート・オブ・ファイヤー』の続編について。彼は同作のヒーロー、トム・コーディ(マイケル・パレ)を主役にした三部作の企画を抱えていたが、 「あれは残念なことに、スタジオ側とうまく企画を進められなかったんだよ。私のキャリアの中で唯一、パート2や3があると示唆した作品だし、頭の中でアイデアをかなり練っていたんだ。だから今でもチャンスがあるなら、ぜひトライしたい」 とのこと。続編ものをやらないというのは彼の美学としてあり、唯一『48時間PART2/帰って来たふたり』(90)は、主演であるエディ・マーフィーの熱意にほだされ、例外的に請け負ったものだ。 そしてもうひとつは、ヒルが極度のSFアレルギーだという噂の真相について。『エイリアン』を「SFは嫌いだ」という理由から監督する要請を断り、また演出をめぐり、スタジオとの意見の相違からクレジット権を剥奪された『スーパーノヴァ』(00)の実例がある。 しかし、この個人的な興味に対する答えこそ、『バレット』を含め彼の作品すべてに通底しているものであり、この発言をもって本稿の結びとしたい。 「SF嫌いは単なる噂にすぎない。若い頃には(アーサー・C・)クラークや(ロバート・A・)ハインラインをよく読んだし、このジャンルに愛情もあった。ただSF映画は複雑化したVFXやCGIの制作プロセスが必要不可欠で、俳優のテンションを上げにくいグリーンバックで撮影する手段には、個人的に違和感を覚えているんだ。私にとって映画というのは、ジョークは腹の底から笑えて、弾は当たると痛い。そこに血と肉でできている人間が登場し、彼らは命を賭けて戦っている。そういうリアリティの滲んでいるものこそが、自分にとっての映画なんだ」■ © 2012 HEADSHOT FILM INVESTMENTS, LLC

-

COLUMN/コラム2019.01.07

ロバート・レッドフォードの“キャッチボール”『ナチュラル』

その昔、「お箸の国の人だもの」というCMのフレーズがあったが、その言い方を借りれば、サッカーのJリーグなどが発足するより以前、私の青少年期である1970~80年代頃までの日本の男どもは、「野球の国の人だもの」という感じであった。 様々なスポーツの中でも野球人気は圧倒的で、ゴールデンタイムの巨人戦中継は、連日高視聴率を叩き出していた。そしてこの頃に野球少年だった者の多くが、父親とキャッチボールに興じた思い出を持つであろう。 私の父は仕事の都合で、連日のように帰宅は深夜になり、息子たちが通学する頃にはまだ布団の中というのが、普通であった。しかし私が小学校の高学年になって、野球に熱中し始めると、わざわざ早起きしては、キャッチボールの相手をしてくれるようになった。 息子の投げる球をしっかりと受け止めては、胸元めがけて投げ返す…。その時は何も意識してなかったが、いま振り返ればあのキャッチボールは、普段忙しい父の“想い”が伝わってくる、大切な瞬間であった。孫の顔を見せることもなく、父が早逝してから20年近く。最近になってしみじみと、そんなことを思ったりする。 「野球の国」の元祖であるアメリカにも、そんな父と子の構図が存在するのであろう。名作『フィールド・オブ・ドリームス』(1989)の終幕、ケヴィン・コスナー扮する主人公が、かつて不仲だった亡父の若き日と出会い、キャッチボールに興じるシーンは、実に感動的である。 そして、『フィールド・オブ・ドリームス』に先駆けること5年。1984年公開の本作『ナチュラル』でも、父と子のキャッチボールが、重要なポイントとなる。 時代は1939年。開巻間もなく汽車に乗る主人公、ロバート・レッドフォード扮するロイ・ハブスの脳裏には、ネブラスカの農場で過ごした少年時代がよぎる。 彼は農夫である父によって、野球に対しては“ナチュラル=天性の才能の持ち主”であることを見出され、毎日コーチを受ける。ノックやピッチング練習以上に、父子にとって至福の時であったのが、キャッチボール。父が野球に臨む心構えを説きながら投げたボールを、息子は嬉しそうに受け止めては、投げ返す。そんなロイの姿を、幼馴染みの女の子アイリスが、ニコニコしながら眺めていた。 ずっと続くかと思われた父子の時間だったが、ある日父は突然倒れ、帰らぬ人となってしまう。その夜にハブス家の農場は、激しい嵐に襲われ、樫の木が雷鳴と共に引き裂かれる。ロイは亡父の遺志を感じたかのように、その木で手製のバットを作り上げ、“ワンダー・ボーイ=神童”という字と、稲妻のマークを刻印する。 それから6年後、青年になったロイは、スカウトに発掘され、大リーグのシカゴ・カブスのテストを受けることとなる。故郷を旅立つ前夜には、アイリスと結婚を誓い合い、2人は初めて結ばれる。 シカゴに向かう道中では、汽車で出会った現役大リーガーの強打者と、ひょんなことから対戦。ロイは三球三振に斬って捨てる。 「あらゆる記録を破るプレイヤーになる」そんな自信に満ち溢れた彼の前途は洋々たるものと思われたが、結局大リーグのマウンドに立つことはなかった。それどころか、カブスのテストを受けることさえ出来なかったのである。 ロイはシカゴに到着して間もなく、汽車で出会って心惹かれた黒服の美女から、ホテルの部屋と導かれる。そこで彼を待っていたのは、銀の銃弾。腹へと撃ち込まれたロイは、そのまま意識を失った…。 それから、16年の歳月が流れた。長く流浪の日々を送ってきたロイだったが、弱小球団のニューヨーク・ナイツの本拠地に、35歳の“オールド・ルーキー”として現れる。ようやく辿り着いた、大リーグ。当初は監督に疎まれたロイだが、いざ出場のチャンスを与えられるや、少年時代に作った、あの“ワンダー・ボーイ”のバットでホームランを打ちまくり、チームの大躍進に貢献する…。 1952年に出版された小説を原作とする本作は、レッドフォードが出演を熱望した作品だという。その理由は、彼のそれまでの歩みが、ロイと重なる部分があることと無関係ではないだろう。 少年時代から、スポーツ万能だったというレッドフォード。中でも野球は得意中の得意で、高校を卒業してコロラド大学に進む際には、野球選手用の奨学金で入学したほどのプレイヤーだった。 しかし、ほどなくして大学をドロップアウトした彼は、絵を習うためにヨーロッパへ。パリやフィレンツェの美術学校に通うが、画家になろうという夢は1年余りで挫折し、アメリカへと戻る。そして21歳の時に、17歳の女性と結婚する。 レッドフォードはその後、ニューヨークの演劇学校へ通って、俳優を志す。ブロードウェイの端役でデビューした後、舞台やTVドラマに出演するが、まったく売れず、2人の生活は、妻が働いて支えた。 やがてニール・サイモン作の舞台「裸足で散歩」の主演で、ブロードウェイで成功を収めるものの、その後に出演した何本かの映画は不発に終わり、結局は30過ぎまで試練の日々が続く。 レッドフォードをスターダムにのし上げたのは、1969年に公開された、“アメリカン・ニューシネマ”の代表的な1本、既に大スターだったポール・ニューマンと共演した、ジョージ・ロイ・ヒル監督の西部劇『明日に向って撃て!』のサンダンス・キッド役。1936年生まれのレッドフォードは、その時33歳。『ナチュラル』の“オールド・ルーキー”ロイ・ハブスと同じく、檜舞台に上がるまでには、短くない時間を要したのである。 さて本作では、ロイは脚光を浴びた後、再び“悪い女”にハマり、成績は下降線に。チームも優勝戦線から、離脱しそうになる。そんな時に救いの女神のように現れるのが、かつての恋人アイリスだった。 ロイの復調と共に、チームの勢いも戻り、遂にはリーグ優勝~ワールドシリーズ進出を目前にする。しかしロイは、銀の弾による古傷の悪化と球団オーナーらの八百長の陰謀によって、現役生活及び生命のピンチへと追い込まれる。 そしてその時彼が取った選択が、新たなる“父子のキャッチボール”へと繋がる。アイリスの笑顔に再び見守られながらの、“至福の時”…。 ロイ・ハブスの最高に誇れる、しかしあまりにも短かった、栄光の瞬間。それに比べれば『明日に向って撃て!』以降、1970年代から長く、ハリウッド屈指の二枚目スターとして活躍し、80年代以降は、監督としても評価が高い作品を発表していくレッドフォードの、栄光の時間は長く続いた。そしてその間に彼は、映画人として数多くの“息子たち”と“キャッチボール”を行い、大切なものを与え続けたのである。 監督デビュー作だった『普通の人々』(1980)で、自身はアカデミー賞監督賞を獲得。と同時に、二十歳の新人だったティモシー・ハットンに、助演男優賞のオスカーをもたらした。 レッドフォ―ドの監督第3作にして、「最高傑作」と推す声も多い『リバー・ランズ・スルー・イット』(1992)では、“ブラピ”ことブラッド・ピットのキャリアを、“レッドフォード2世”と呼ばれるまでに磨き上げ、輝かせた。その後大スターへの道を邁進し、プロデューサーとしても成功を収めるブラピは、レッドフォードのことを、「師匠であり、もう一人の父親のような存在」とまで語っている。 更には、レッドフォードが1978年にスタートさせた、「サンダンス映画祭」。彼の最初の当たり役の名に因むこの映画祭は、新人監督の登竜門として、ちょうど『ナチュラル』が公開となった辺りから、勢いが加速。コーエン兄弟やジム・ジャームッシュ、タランティーノなどから、近年ではデミアン・チャゼルまで、後のアメリカ映画を支える面々が、次々と育っていった。 多分これからの日本映画界をリードしていく1人となる、長久允監督。2017年1月、彼のデビュー短編『そうして私たちはプールに金魚を、』(2016)にグランプリを与え、世界に先駆けて認めたのも、「サンダンス」である。さすれば長久監督も、間接的ではあるが、映画人レッドフォードと“キャッチボール”をした、“息子”の1人と言えるであろう。 2018年8月、80歳を超えたレッドフォードは、俳優業の引退宣言をした。しかしプロデューサーや監督としての活動は、まだまだ続ける意向と聞く。彼との“キャッチボール”で育まれる者が、これからも増えていくことを期待する。■

-

COLUMN/コラム2019.01.03

哀れなる者、汝の名は…シャーロット・ランプリング『さざなみ』

私のような50代半ばより年長の映画ファンが、“シャーロット・ランプリング”の名を聞いて思い浮かべるのは、どんなヴィジュアルだろうか? それはもう、「ナチス帽に裸サスペンダー」の一択に違いない。正確に書けば、リリアナ・カヴァー二監督のイタリア映画『愛の嵐』(1974)に於ける、上半身裸にサスペンダーでズボンを吊り、ナチス親衛隊員の帽子を被ったランプリングが、ナチの将校たちに艶然と笑みを振りまきながら、歌い踊るシーンである。 そうは言っても1975年の日本公開当時、私はまだ小学5年生。そんな映画を観に行けるわけもなく、新聞や雑誌の広告、街場のポスターなどで、スレンダーながら実に刺激的な出で立ちをしたランプリングを拝んでは、「一体どんな映画なんだろう!?」と、想像を逞しくしたものだ。 実際はかなり後年になってから観た、『愛の嵐』の内容に触れれば、強制収容所で爛れた関係になった、親衛隊の将校とランプリング扮するユダヤ人の少女が、戦後12年経ってから再会。『ベニスに死す』(1971)などで著名なダーク・ボガートが演じる将校は、ホテルのポーターの夜番となり、身を潜めるように生きていた。一方少女は、オペラの有名指揮者の妻として、華やかな世界に暮らす身に。しかし、かつての激情を忘れられない2人は、再び関係を結び、共に破滅の道を辿っていく。 内容が内容なので、公開当時は様々な物議を醸したが、人々の記憶に強烈に残ったのはやはり、「ナチス帽に裸サスペンダー」。背徳のエロティシズムが溢れる、シャーロット・ランプリングの姿態であったというわけだ。 『愛の嵐』に続いて公開された、ランプリングの出演作は、レイモンド・チャンドラーのハードボイルド小説をディック・リチャーズ監督が映画化したアメリカ映画で、探偵フィリップ・マーロウものの『さらば愛しき女よ』(1975)。マーロウものと言えば、その前にロバート・アルトマン監督が、エリオット・グールド主演で映画化した『ロング・グッドバイ』(1973)が、「原作を破壊した」とファンの怒りを買った一件もあってか(後年になって『ロング…』はカルト化したが…)、『さらば…』はロバート・ミッチャムが、雰囲気たっぷりにマーロウを演じて、彼の当たり役となった。 同時に評判となったのが、ランプリング。関わった男たちの命を次々と奪い、マーロウをも翻弄する“悪女”役が、見事にハマっている。 『愛の嵐』『さらば愛しき女よ』、ランプリングが20代後半に出演したこの2作で、彼女のパブリック・イメージは決定的になった。それは1987年に発行された、彼女を特集した「シネアルバム」(芳賀書店刊)のタイトルからも、明らかである。題して、「シャーロット・ランプリング 子鹿の肢体をもつ運命の女(ファム・ファタル)」。 “ファム・ファタル”~運命の女、宿命の女、そして、男を破滅させる魔性の女である。因みに私がスクリーンで初めてランプリングを見たのは、動物パニック映画のブームに乗って製作された『オルカ』(1977)だったが、この作品でも、彼女に愛されたリチャード・ハリスは、シャチの尾っぽに跳ね飛ばされて、命を失ってしまう。 強烈な役どころでスターとなった俳優にはありがちなことだが、その後そうした印象を超える作品には、なかなかめぐり逢えない。イギリス人ながら、多言語を使いこなせるという素養もあって、欧米各国の映画に出演し続けたランプリングだが、常に「『愛の嵐』の…」「『さらば愛しき女よ』の…」といった枕詞付きで語られた。やがて1990年代に入って、彼女が40代半ばを迎えた辺りには、その活動は低調な印象を免れないようになる。 西暦2000年を迎え、ランプリングの新たな魅力を引き出したのは、フランソワ・オゾン監督のフランス映画『まぼろし』。ここで彼女が演じたのは、主婦で大学講師のマリー。パリで25年もの幸せな結婚生活を送っていたが、ヴァカンスに出掛けた先の海岸で、夫のジャン(演;ブリュノ・クレメール)が何の痕跡を残さずに、姿を消してしまう。 マリーにとってジャンは、「すべて」とも言える存在であり、彼を失ったことを認められない。そして彼女は日々の暮らしの中で、ジャンの“まぼろし”を作り出し、まるで彼との生活が続いているかのように振る舞い、友人たちから心配される…。 50代半ばにして彼女が得た新たな役どころは、“ファム・ファタル”とは真逆。パートナーへの愛が深すぎたが故に、半端のない“喪失感”と対峙できないヒロインである。また『愛の嵐』や『さらば…』が、主人公である“男”の前に、彼女が現れることによって運命の歯車が狂っていく構図であったのに対し、『まぼろし』は、ランプリングの“一人称”の視点で、物語が展開する。 そしてランプリングが70代を目前にして主演したのが、イギリス映画の本作『さざなみ』(2015)である。かつて“Sous le sable=砂の下”という原題の作品に、『まぼろし』という邦題を付けて公開した際にも、そのセンスの良さには舌を巻いたが、それに倣って付けたであろう、平仮名4文字の邦題『さざなみ』も、なかなかのスグレモノだ。 『さざなみ』の原題は、“45years=45年間”。これは本作でランプリングが演じる、元教師の主人公ケイトが、イギリスの田舎町で夫のジェフ(演;トム・コートネイ)と暮した歳月を表す。 ある月曜日、その週末=土曜に結婚45周年のパーティを控えたこの熟年夫婦の生活に、“さざなみ”が立つ。その原因は、スイスの警察から夫の元へと届いた、1通の手紙だった。 そこに書かれていたのは、ジェフがケイトと出会う前に交際していた女性の遺体が、在りし日の姿のまま見付かったという報告。その女性は半世紀前、若き日のジェフと登ったアルプスの山でクレバスへと呑まれ、行方不明になっていたのである。 気にしない素振りをするケイトだったが、その時からジェフは、“過去”の恋愛の記憶を鮮明に蘇らせていく。次第に苛立ちを深めていく、ケイト。 屋根裏に、夫がかつての恋人との“思い出”を隠していたことに怒りを覚え、更には事故発生時に彼女が妊娠していたことを知り、大きなショックを受ける。ジェフとケイトの間には、遂に子どもは授からなかったのである。 『さざなみ』は『まぼろし』と同じく、長い夫婦生活で、夫を信じて疑わなかった妻が主人公。そして彼女の、“一人称”の物語が展開する。 『まぼろし』では物語の後半になって、妻は失踪した夫が、実は“鬱病”を抱えていたことを知る。このように、円満に暮らしてきた夫婦の間でも、重大な隠し事があるという設定。更に、『まぼろし』の主人公が大学講師であったのに対し、『さざなみ』では元教師であることや、両作とも、夫婦の間に子どもがいないこと等々、原作があるとはいえ、『さざなみ』の監督・脚本を手掛けたアンドリュー・ヘイの念頭に、『まぼろし』のランプリングがあったことは、間違いないであろう。 「幸せ」だと思っていた、いや思い込んできた“45年間”が虚ろなものに映るようになっていく、ケイト。何とか開催にこぎつけた結婚45年を祝うパーティで、夫は涙ながらにスピーチを行う。「様々な選択をしてきた中で、自分にとって“最高の選択”は、ケイトと結婚したことである」と。 ジェフのその言葉に、きっと嘘はない。この6日間、過去の“恋愛”にうつつを抜かしながらも、ケイトと生きた歳月に、改めて感謝の念が湧いたのであろう。 しかし、もはやケイトの心には響かない。パーティのラストダンスで彼女は、自分でも思いもよらなかった行動を取ってしまう…。 『さざなみ』によってランプリングは、「ベルリン国際映画祭」で夫役のトム・コートネイと共に銀熊賞(演技賞)を獲得したのをはじめ、様々な映画賞に輝いた。更には半世紀を超える俳優生活で、初めて「アカデミー賞」にノミネートされた。 そして間もなく、『さざなみ』の2年後に彼女が主演して、「ヴェネチア国際映画祭」で主演女優賞を得た作品が、日本公開となる。夫婦そして家族の関係に、ランプリングが苦悩する、“一人称”の物語。 ベルギーを舞台にしたその作品の原題は、主人公の名前である“HANNAH=アンナ”。その邦題は平仮名4文字の、『ともしび』(2017)である。■ ©The Bureau Film Company Limited, Channel Four Television Corporation and The British Film Institute 2014

-

COLUMN/コラム2019.01.01

フロイト的解釈で、良心とセックスを描く『昼顔』。ブニュエル監督曰く、その難解なオチの意味とは!?

スペインを代表する巨匠ルイス・ブニュエル。盟友サルヴァドール・ダリと組んだシュールリアリズム映画の傑作『アンダルシアの犬』(’29)で監督デビューし、社会リアリズム的な『忘れられた人々』(’50)から文芸ドラマ『嵐が丘』(’53)、冒険活劇『ロビンソン漂流記』(’54)、そして『皆殺しの天使』(’62)や『ブルジョワジーの秘かな愉しみ』(’72)のような不条理劇に至るまで、幅広いジャンルの映画を世に送り出したが、その中でも最も興行的な成功を収めたのが、第28回ヴェネツィア国際映画祭で金獅子賞を獲得した『昼顔』(’67)である。 原作はフランスの作家ジョゼフ・ケッセルが1928年に発表した同名小説。当時、長年住み慣れたメキシコを離れ、『小間使いの日記』(’63)を機にフランスへ拠点を移していたブニュエルは、『太陽がいっぱい』(’60)や『エヴァの匂い』(’62)で知られる製作者コンビ、アキム兄弟から本作の映画化を打診される。既に何人もの監督に断られた企画だったらしく、ブニュエル自身も全く気に入らなかったらしいのだが、むしろそれゆえ「自分の苦手な作品を好みの作品に仕上げる」ことに興味を惹かれて引き受けることにしたのだそうだ。 そこで、ブニュエルは『小間使いの日記』で既に組んでいた新進気鋭の脚本家ジャン=クロード・カリエールに共同脚本を依頼する。当時、ルイ・マル監督作『パリの大泥棒』(’66)の撮影でサントロペに滞在していたカリエールは、ブニュエルから「『昼顔』の映画化に興味はないか」との電話連絡を受けて、「あんな下らない凡作を映画にするんですか?」と違う意味で驚いたらしい(笑)。しかし、「原作にフロイト的な解釈を加えて、良心とセックスの関係性を描く」というブニュエルのコンセプトに関心を持ち、協力することを承諾したという。 主人公はパリに住むブルジョワ階級の人妻セヴリーヌ(カトリーヌ・ドヌーヴ)。医者である夫ピエール(ジャン・ソレル)を心から愛している彼女だが、この仲睦まじい夫婦は重大な問題を抱えていた。セヴリーヌがいわゆる不感症で、夜の性生活が皆無に等しかったのである。そんなある日、女友達ルネ(マーシャ・メリル)から共通の知人が陰で売春をしているとの噂を耳にして関心を持ったセヴリーヌは、夫の親友ユッソン(ミシェル・ピッコリ)に場所を教えてもらった売春宿を訪れる。そして、マダムのアナイス(ジュヌヴィエーヴ・パージェ)から「昼顔」という源氏名を与えられ、午後の2時から5時までという条件で働くことになるのだった。 舞台を制作当時の現代へ移しているものの、基本的なプロットは原作とほぼ同じ。しかし、ブニュエルはそこへフロイト的な精神分析学の要素を加える。どういうことかというと、主人公セヴリーヌの深層心理を表すドリーム・シークエンスを随所に挿入しているのだ。それはいきなりストーリーの冒頭から描かれる。馬車に乗ったセヴリーヌとピエール。妻の不感症を責めるピエールは、2人の御者に命じてセヴリーヌを馬車から引きずり降ろし、激しく鞭で打ったうえにレイプさせる。夫の許しを請い抵抗しつつも、しまいには恍惚の表情を浮かべるセヴリーヌ。次の瞬間、シーンは寝室で語らう夫婦の様子へと切り替わり、以上がセヴリーヌの妄想であったことに観客は気付く。ここでハッキリと示されるのは、夫の性的な期待に応えられないことに対するセヴリーヌの罪悪感と、本当は強引に組み伏せられて凌辱されたいというマゾヒスティックな彼女の性的願望だ。 これはある意味、セックスの不条理を描いた作品といえるだろう。心では紳士的で優しい夫ピエールを愛するセヴリーヌだが、しかし彼女の体は暴力的で屈辱的な快楽を求めており、それゆえに温厚なピエールが相手では決して満たされることがない。しかも、彼女は自分のそうした淫らな欲望(ひいてはセックスそのもの)を「汚らわしい」ものと恥じており、こんな私はピエールの妻として失格だと考えているふしがある。彼を受け入れたら私の本性がバレてしまうかもしれない。だからこそ、夜の営みを拒絶してしまうのだ。 でも他の女性はどうなのだろう?みんなはどんなセックスをしているのか?そんな折、自分と身近なブルジョワ女性が売春をしているとの噂を耳にして、彼女はいてもたってもいられなくなる。しばしば、セヴリーヌがアナイスの売春宿で働き始めたのは、不感症を克服して夫の期待に応えるためと解釈されるが、それはちょっと違うのではないだろうか。まあ、結果的にそうなることは確かなのだが、むしろ己の不条理な性的欲望の正体を確かめるための探求心が原動力だったのではないかと思うのだ。 と同時に、本作は「女性の性」にまつわる「神話」を破壊するものでもある。ピエールはセヴリーヌに決してセックスを強要しない。拒絶されるたびに我慢して受け入れる。それはそれで良識的な行動であることは間違いないのだが、恐らくその根底には自分の愛する女性は純粋であって欲しい、貞淑な良妻賢母であって欲しいという願望があることは間違いないだろう。彼女に秘めたる欲望があるとは想像もしていない。つまり、セヴリーヌを勝手に美化しているのである。これは多かれ少なかれ男性が陥る罠みたいなものだ。彼が本来すべきは、何が問題なのかを彼女と話し合って解決していく姿勢なのだが、「男性と同じく女性にも性的欲求がある」という認識が欠如しているため、なかなかそこまで至らない。そういう意味では、セヴリーヌ自身も道徳的な「女性神話」に縛られている。だから自分の願望を口にすることが出来ず、愛しあいながらも夫婦の溝が深まってしまうのだ。 かくして、昼間は不特定多数の男を相手にする売春婦、夜は貞淑なブルジョワ妻という二重生活を送ることになるセヴリーヌ。最初のうちこそ強い抵抗感を覚えていたものの、様々な変わった性癖を持つ男性客や自由奔放な同僚女性たちと接するうち、次第に淫らな性の快楽を受け入れていく。女性に凌辱されて悶える中年男を見て「おぞましい」と言っていたくせに、大柄な東洋人男性から乱暴に扱われて恍惚の表情を浮かべるセヴリーヌ。それはさながら「女性神話」の呪縛からの解放であり、「私は決しておかしいわけじゃない」と彼女が己のマゾヒスティックな性欲を肯定した瞬間だ。そうやって徐々に自信を強めるに従って、それまでどこか他者に対して冷たかった彼女の態度は明らかに柔和となり、ピエールとの夫婦関係も格段に改善していく。ある意味、ようやく自分の人生を取り戻したのだ。 面白いのは、セヴリーヌがそうやって自信を付けていく過程で、現実と妄想の境界線もどんどんと曖昧になっていく点だ。例えば、カフェでお茶をしていたセヴリーヌが謎めいた貴族男性(ジョルジュ・マルシャル)に誘われ、彼の豪邸で喪服(といっても全裸にシースルー)に着替えて死んだ娘を演じるというシーンなどは、現実に起きたことともセヴリーヌの白日夢とも受け取れる。これはブニュエル自身があえて狙った演出だ。そもそも、セヴリーヌにとって貞淑な妻でいなくてはならない現実は悪夢みたいなもの。むしろ、己の性的願望を投影した妄想の世界こそが彼女にとってのリアルだ。なので、自己肯定を強めていくに従い、その境界線が曖昧になっていくのは必然とも言えるだろう。 ところが、やがてセヴリーヌにとって想定外の事態が起きる。横柄で乱暴なチンピラ、マルセル(ピエール・クレマンティ)との出会いだ。兄貴分のイポリート(フランシスコ・ラバル)に誘われ売春宿を訪れたマルセルは一目でセヴリーヌを気に入り、彼女もまた激しく暴力的に抱いてくれるマルセルの肉体に溺れる。といっても、もちろん愛しているわけじゃない。セックスの相性が抜群なのだ。しかし、単細胞なマルセルは勘違いしてしまう。次第にストーカーと化し、足を洗ったセヴリーヌの自宅を突き止めて押し入るマルセル。その結果、夫ピエールはマルセルに銃撃され、その後遺症で全身が麻痺してしまう。 この終盤のベタベタにメロドラマチックな展開も原作とほぼ同様。恐らく、原作を読んだブニュエルが「まるでソープオペラだ」と揶揄していた部分と思われる。だからなのだろう、最後の最後に彼は冗談なのか真面目なのか分からないオチを用意し、観客を大いに戸惑わせる。これもまたセヴリーヌの妄想なのか?それとも、ここへたどり着くまでの全てが彼女の思い描いた夢物語だったのか?見る人によって様々な解釈の出来るラストだが、ある種の爽快感すら覚えるシュールな幕引きは、本作が女性の魂の解放をテーマにした不条理劇であることを伺わせる。シュールリアリストたるブニュエルの面目躍如といったところだろう。 ちなみに、劇中で東洋人男性(日本人とも受け取れる描写があるものの、脚本家カリエールは中国人だと言っている)が、売春婦たちに見せて回るブンブンと音が鳴る箱。あの中身が何なのか?と疑問に思う観客も多いことだろう。中身を見たマチルダ(マリア・ラトゥール)は嫌な顔をして目を背けるが、しかしセヴリーヌは興味深げにのぞき込む。観客には一切見せてくれない。実はブニュエルもカリエールも、あの中身については全く考えていなかったらしく、見る者の想像に任せるとのこと。そういえば、ブニュエルは本作のラストについても「自分でもよく意味が分からない」と言っていたそうだ。なんとも人を食っている(笑)。 また、本作は主演のカトリーヌ・ドヌーヴとブニュエルの折り合いが悪かったとも伝えられているが、カリエールによると実際に険悪なムードになったことはあったそうだ。そもそもの発端は、撮影が始まって2~3日目に、ドヌーヴと夫役ジャン・ソレルが脚本のセリフに異議を唱えたこと。ちょっとセリフが陳腐じゃないか?と感じた2人は、自分たちで書き直したセリフを現場に持ち込んでブニュエルに変更を申し出たのだ。それを読んだブニュエルは、その場でにべもなく提案を却下。ドヌーヴとソレルは納得がいかない様子だったらしい。だからなのか、ドヌーヴは全裸でベッドに座って振り返るシーンの撮影で脱ぐことを断固として拒否。これにはブニュエルも激しく怒り、ドヌーヴがショックで気を失うほど怒鳴り散らしたという。結局、その日の撮影はそのまま中止に。しかし、翌日ドヌーヴはちゃんとセットに現れ、言い過ぎたことを反省したブニュエルがさりげなく声をかけると、それ以降は監督の指示に素直に従うようになり、撮影が終わる頃には強い信頼関係で結ばれていたそうだ。 なお、本作はドヌーヴをはじめとする女優陣がとにかく魅力的だ。セヴリーヌの女友達ルネには、『サスペリアPART2』(’75)の霊媒師ヘルガ・ウルマン役でもお馴染みのマーシャ・メリル、売春宿の女将アナイスには『エル・シド』(’61)などハリウッド映画でも活躍した名女優ジュヌヴィエーヴ・パージェ、気の強い売春婦シャルロット役には『マダム・クロード』(’77)で高級売春組織の元締マダム・クロードを演じたフランソワーズ・ファビアン。豪華な美女たちを眺めているだけでも楽しい。■ © Investing Establishment/Plaza Production International/Comstock Group

-

NEWS/ニュース2019.01.01

【TV初】『(吹)LIFE!/ライフ[ザ・シネマ新録版]』制作&放送!主演ベン・スティラー役に堀内賢雄さんが決定!

ザ・シネマは、新たな声優を迎えた新録吹き替え版を制作、2月に『(吹)LIFE!/ライフ[ザ・シネマ新録版]』として放送します。そして、主演のベン・スティラー役に堀内賢雄さんが決定しました! ザ・シネマでは、過去に民放TVの洋画番組を見て育った洋画のファンの方に向けた「この俳優にはこの声優」というこだわりの吹き替え版の放送に力を入れています。2011年の『ブレードランナー ファイナル・カット [日本語版]』、2017年の「エイリアン」シリ―ズ第5作『(吹)プロメテウス[ザ・シネマ新録版] 』に続き、三度目の新録版は、TV初の『(吹)LIFE!/ライフ[ザ・シネマ新録版]』(2019年2月24日(日)21時~放送)を制作・放送します。本作は、ジェームズ・サーバー氏の短編小説の映画化『虹を掴む男』をベン・スティラー監督・主演でリメイクした人気作。リストラ対象とされた中年男性が、自分の人生を強く掴みなおすまでを描いた感動の人間ドラマです。ザ・シネマでは、主演のベン・スティラー(ウォルター・ミティ役)の吹き替えに堀内賢雄さんを起用。堀内さんはこれまでに『ナイト ミュージアム/エジプト王の秘密』や『ズーランダー』などでベン・スティラーの吹き替えを担当されてきました。堀内さんが主人公の心の機微をどのように演じるのか、期待が高まります。その他のキャスト情報は随時、発表いたします。ご期待ください! <ザ・シネマの視聴方法はコチラ> 【TV初】2月放送番組『(吹)LIFE!/ライフ[ザ・シネマ新録版]』放送日:2月24日(日)21:00~/2月28日(木)10:45~ 空想癖のサエない男が本物の冒険に飛び出す!ベン・スティラーが監督・主演を兼任して描く人生賛歌<解説>ダニー・ケイ主演作『虹を掴む男』をベン・スティラー監督&主演でリメイク。空想癖を持つ主人公の冒険世界をVFXアクション満載に描く一方、本物の冒険シーンは壮大な自然をバックに生命力豊かに映し出す。<あらすじ>雑誌『LIFE』のネガ管理部に勤めるウォルターは、空想の世界で冒険を繰り広げることで退屈な人生から現実逃避していた。しかし自分を変える勇気はなく、想いを寄せる同僚シェリルにも話しかけられない始末。そんなある日、経営陣の交代に伴って『LIFE』の廃刊が決まり、ウォルターは写真家ショーンから最終号の表紙を飾るネガを受け取る。ところが大事なネガが行方不明となり、ウォルターはショーンを捜すため冒険の旅に出る。2013/アメリカ/監督・製作:ベン・スティラー/出演:ベン・スティラー、クリステン・ウィグ、アダム・スコット、キャスリン・ハーンほか 番組情報はコチラ ★主演ベン・スティラー役:堀内賢雄さんプロフィール★ 7月30日生まれ。静岡県出身。洋画吹き替えを中心に活躍しており、ブラッド・ピットやベン・スティラーの吹き替えで知られる。主な出演作に、「フラーハウス」(ジェシー)、「シャークネード」シリーズ(フィン)、「マリアンヌ」(マックス・ヴァタン)、アニメ「ジョーカーゲーム」(結城中佐)、「鬼平」(長谷川平蔵〈鬼平〉)、ONEPIECE(錦えもん)ゲーム「グランブルーファンタジー」(ウリエル、ハクタク)、「メタルギア ライジング リベンジェンス」(雷電)など。 <ザ・シネマの視聴方法はコチラ>