検索結果

-

PROGRAM/放送作品

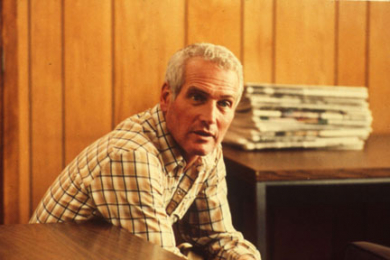

スクープ・悪意の不在

マスコミの被害を受けた時、名誉を回復する術は?警察と報道の良心を問う問題作!

正義を追い求めるあまり、マスコミと捜査機関が暴走。一般市民が冤罪の恐怖にさらされる。報道と当局の独善に警鐘を鳴らす社会派ドラマ。追い詰められ反撃に転じる一般市民を名優ポール・ニューマンがスマートに好演。

-

COLUMN/コラム2012.11.28

2012年12月のシネマ・ソムリエ

■12月1日『戦場のアリア』 戦況が泥沼化していた第一次世界大戦下、フランス北部の村。そこで対峙するドイツ軍と、フランス&スコットランド連合軍との間に起こった信じがたい実話の映画化。戦場にオペラ歌手の歌声が響き渡ったことをきっかけに、両軍の間でまさかの休戦協定が実現。一触即発の緊迫感と人間臭いユーモアとともに、その顛末が描かれる。澄んだ歌声とバグパイプの音色が、クリスマスを背景にした物語を荘厳に彩る。映画向けの脚色が施されているとはいえ、誠実な反戦メッセージが心に響く一作である。 ■12月8日『ドリーマーズ』 5月革命に揺れるパリのシネマテークで、アメリカ人留学生の青年が双子の姉弟と出会う。映画が縁で意気投合した3人の関係は、危ういアバンチュールに発展していく。巨匠B・ベルトルッチが60年代カルチャーと映画の引用を詰め込んだ青春映画。若者たちが織りなす官能的で遊戯的な映像世界は、まさにはかなくも甘美な“夢”のよう。ベルトルッチがヒロインのイザベル役に抜擢したのは当時新人のエヴァ・グリーン。のちにボンドガールになった美人女優が、惜しげもなく豊麗な肢体を披露している。 ■12月15日『存在の耐えられない軽さ』 チェコ人作家ミラン・クンデラが、1968年の“プラハの春”を背景に紡いだ恋愛小説の映画化。監督は「ライトスタッフ」で名高いアメリカ人のフィリップ・カウフマン。 主人公トマシュは優秀な医師だが、奔放なまでに女好きの独身男。ヒロインのテレーザが、彼の“軽さ”と人生の“重み”を対比させるセリフが題名の意味を表している。3時間に迫らんとする長尺だが、男女の摩訶不思議な関係を掘り下げた物語には得も言われぬ魅惑が横溢。名手スヴェン・ニクヴィスト撮影の詩的な映像美も印象深い。 ■12月22日『ジンジャーとフレッド』 アメリアとピッポは、ハリウッド・ミュージカルの名コンビにあやかった芸名で人気を博した元有名人。30年前に引退した2人は、クリスマスのTV局で再会を果たす。作曲家ニーノ・ロータ亡き後の巨匠フェリーニが発表した晩年の一作。常連俳優M・マストヤンニと監督夫人J・マシーナは、意外にもこれが初めての共演作となった。TVのコマーシャリズムを痛烈に批判しつつ、猥雑なサーカスのようにショーの裏側を映像化。最大の見せ場は、主役2人が終盤に披露する哀歓豊かなダンスである。 ■12月29日『敬愛なるベートーヴェン』 近作「ソハの地下水道」も好評だったポーランドのA・ホランド監督の代表作のひとつ。聴覚障害を抱えた晩年のベートーヴェンと、彼を支えるひとりの女性の交流劇だ。1824年のウィーン。ベートーヴェンのもとに派遣されたアンナは、曲を譜面に書き起こすコピイスト。「第九」の歴史的な初演を間近に控えた2人の創作活動を描く。アンナは歴史上実在しない架空の女性だが、ベートーヴェンの伝記としても、痛切な師弟のドラマとしても見応え十分。中盤の「第九」演奏シーンは心震わす迫力だ。 『戦場のアリア』©2005 Nord-Ouest Production/Photos:Jean-Claude Lother 『ドリーマーズ』©2002 Miramax Film Corporation. All Rights Reserved Initial Entertainment Group 『存在の耐えられない軽さ』©1987 The Saul Zaentz Company. All Rights Reserved. 『ジンジャーとフレッド』© 1985 PEA Produzioni Europee Associate. 『敬愛なるベートーヴェン』© 2006 Film & Entertainment VIP Medienfonds 2 GmbH & Co. KG

-

PROGRAM/放送作品

ゼロ時間の謎

ふたりの妻は多すぎる…海辺の別荘で渦巻く男女の愛憎と遺産争い。クリスティー原作のミステリー

今年生誕120年を迎えるアガサ・クリスティーの傑作小説『ゼロ時間へ』をはじめて映画化したミステリー。出演は『ぼくを葬る』のメルヴィル・プポー、カトリーヌ・ドヌーヴの娘キアラ・マストロヤンニ等

-

COLUMN/コラム2012.11.28

2012年12月のシネマ・ソムリエ

■12月1日『戦場のアリア』 戦況が泥沼化していた第一次世界大戦下、フランス北部の村。そこで対峙するドイツ軍と、フランス&スコットランド連合軍との間に起こった信じがたい実話の映画化。戦場にオペラ歌手の歌声が響き渡ったことをきっかけに、両軍の間でまさかの休戦協定が実現。一触即発の緊迫感と人間臭いユーモアとともに、その顛末が描かれる。澄んだ歌声とバグパイプの音色が、クリスマスを背景にした物語を荘厳に彩る。映画向けの脚色が施されているとはいえ、誠実な反戦メッセージが心に響く一作である。 ■12月8日『ドリーマーズ』

-

PROGRAM/放送作品

ヤァヤァ・シスターズの聖なる秘密

女の友情は永遠に不滅です!親友達に助けられ、素直な愛を取り戻す母娘の物語!

極限下での女の友情を描いた不朽の名作『テルマ&ルイーズ』の女流脚本家、カーリー・クーリの初監督作品!時を経ても変わらぬ女友達の絆、母と娘の愛の深淵を描く心温まる珠玉のドラマ!

-

COLUMN/コラム2012.09.30

2012年10月のシネマ・ソムリエ

■10月6日『都会のアリス』 ヴィム・ヴェンダース監督が初期に発表したロードムービー3部作の第1作。9歳の少女をNYからアムステルダムに送り届けることになったドイツ人青年の物語だ。 人生の迷い道にさまよい込んだ青年と、生意気な少女が織りなすあてどない旅路。16ミリの白黒フィルムに焼きつけられた虚ろな風景が、得も言われぬ詩情を醸し出す。 主演はヴェンダース作品の常連俳優R・フォーグラーと「緋文字」の子役Y・ロットレンダー。複雑にして豊かな余韻を残す、ラスト・シーンの空撮が実にすばらしい。 ■10月13日『アメリカの友人』 ヴィム・ヴェンダース監督がデニス・ホッパーを主演に迎えて撮ったサスペンス・ロマン。パトリシア・ハイスミスの“トム・リプリー”シリーズの一編が原作である。 画商を装い、ヨーロッパで贋作を売りさばく詐欺師リプリー。彼はひょんなことから出会ったヨナタンという病身の額縁職人を、裏社会の殺しの仕事に巻き込んでいく。犯罪劇に初挑戦したヴェンダースが、孤独な男たちの魂の共鳴をスリリングかつ切なく描出。彼が敬愛するニコラス・レイ、ダニエル・シュミットが脇役で出演している。 ■10月20日『あの頃ペニー・レインと』 キャメロン・クロウ監督の自伝的な青春映画で、アカデミー脚本賞に輝いた代表作。15歳にしてロック・ライターの道を歩み出した少年の夢のような日々を映し出す。著名雑誌からの依頼で、新進バンドのツアー密着取材を行う主人公ウィリアム。彼を魅了するグルーピーの美少女を、ケイト・ハドソンが眩しいほどキュートに演じる。70年代ロックに彩られた甘酸っぱくもビターな映像世界。音楽業界の内幕ものとしても興味深く、主人公の母親役フランシス・マクドーマンドらの好演も味わい深い。 ■10月27日『パフューム ある人殺しの物語』 ドイツの鬼才トム・ティクヴァが、P・ジュースキントのベストセラー小説を映画化。18世紀パリの魚市場で生まれ、並外れた嗅覚を授かった青年の数奇な運命を描く。ある美少女の体臭の虜になった主人公が、禁断の香水を創造するために、罪の意識すらなく猟奇殺人を繰り返していく。その異様なストーリー展開から目が離せない。主人公が女性の肉体から“香り”を抽出するシーンを始め、美醜入り混じるビジュアルのインパクトは圧巻。そしてクライマックスには誰もが目を疑う衝撃的な光景が! 『都会のアリス』© 1973 Reverse Angle Library GmbH 『アメリカの友人』© 1977 REVERSE ANGLE LIBRARY GMBH 『あの頃ペニー・レインと』Copyright © 2000 DreamWorks Films L.L.C. and Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved. 『パフューム ある人殺しの物語』© 2005 Constantin Film GmbH

-

PROGRAM/放送作品

ロボコップ

機械の体に人間の心!無敵警官ロボコップの壮絶な誕生エピソードを描く、第1作!

『トータル・リコール』『氷の微笑』『スターシップ・トゥルーパーズ』をはじめSFX超大作や話題作を手がけるポール・ヴァーホーヴェン監督の出世作!世界ヒットを記録したシリーズ第1作!

-

COLUMN/コラム2019.03.09

全編一人称視点の異色作『ハードコア』誕生の背景

■『ストレンジ・デイズ』と共有されるエクストリームなPOV視点 2015年に製作されたロシア映画『ハードコア』は、 一人称視点によってストーリーが語られるアクションスリラーだ。最大の特徴としては、主人公の目線によって状況の推移を展開させていく「POV」のショットだけで構成されている。映画用語で一人称視点をPoint of View(ポイント・オブ・ビュー)、略してPOVと呼称するが、全編をこれで通した作品というのは革新的といっていいだろう。 とはいえ長い映画の歴史において、全編POVといった試みに前例がなかったわけではない。1947年、ハードボイルド小説の第一人者であるレイモンド・チャンドラーの原作を映画化した『湖中の女』は、私立探偵フィリップ・マーロウを主人公とする一人称物語のスタイルを、そのまま映像へと置き換えた実験作として知られている 『湖中の女』予告編 『ハードコア』の監督であるイリア・ナイシュラーは本作を参考のために観たと、オフィシャルのインタビューにて述懐しているが(*1)、極めて古典的ということもあってか、さほどインスピレーションの喚起にはならなかったとのこと。むしろ発想に大きな影響を与えたのは1995年製作のSF映画『ストレンジ・デイズ/1999年12月31日』(95)だと言明している。女性監督キャスリン・ビグロー(『ハートロッカー』(08)『デトロイト』(17))の手によるこの映画は、他人の五感を記録し、第三者に疑似体験させるバーチャル装置「スクイッド」をめぐって、元警官が陰謀に巻き込まれていく近未来サスペンス。冒頭の約3分30秒に及ぶPOVショットが見どころのひとつといっていい。車に乗った強盗団が現金を奪い、現場に駆けつけた警官を振り切ってビルの屋上へと移動。そして別のビルの屋上へと飛び越えていくまでのエクストリームな逃走POVは、まさに『ハードコア』の起点と解釈して相違ない。ビグローのキャリア初期を飾るこの傑作は、残念なことに日本では接する機会が極端に減ってしまっているが、『ハードコア』と併せて観ると、大胆なアイディアのネタ元が分かって面白い。 ■デジタル時代が可能にした難易度の高い撮影 しかし現実的な問題として、実績のない監督が、何の担保もなくこんな長編作品を撮れるはずもない。もちろん、そこには然るべきプロセスがある。ナイシュラー監督は2013年、『ストレンジ・デイズ』のテイストを引用し、自分が所属するインディーズバンドのプロモーションビデオ'Bad Motherfucker'をPOVで監督している。それがYouTubeで話題を呼び、世界的に注目されることによって、POVスタイルの長編映画化という流れへと行き着いたのだ。 Biting Elbows - 'Bad Motherfucker' さいわいにも、時代はこうした大胆な挑戦に対して優しい環境となっていた。一昔前だと、POVスタイルを全編通してやる、という方針をつらぬこうにも、技術的な制約が難関となって立ちはだかる。フィルムだと感光のためにライティングを必要とし、照明機材の配置が欠かせず、激しい移動をともなうショットの撮影には向かない。またフィルムカメラは大型で機動性にも限界があり、根本的にフィルム撮影では難しい手法なのである。 しかし、やがて時代はフィルムからデジタルへと移行。フィルムから解放されたカメラは小型になり、また少ない光源でも充分な明るさが得られるようになったことから、堰を切ったようにPOVスタイルの作品が群発されていく。怪獣出現のパニックをカムコーダーごしに捉えた『クローバーフィールド/HAKAISHA』(08)や、ゾンビの増殖をカメラクルーの視点から捉えた『REC/レック』(07)などがその筆頭だろう。 ただ『ハードコア』はシューティング・スタイルのバトルゲームにも似た映像表現を用いることで、他の同系統の作品とは一線を画すものになっている。加えて編集もワンショット長回しによる構成を基本とし、観客と画面上における主人公との同化率をより高いものにしている。なによりPOVがインパクトを与えるだけのものではなく、作品のテーマや結末のサプライズに結びついていくのだから徹底されている(ただ非常にショッキングな残酷描写が多いので、鑑賞には一定の配慮と注意が必要だ)。 そのため『ハードコア』の撮影には特殊な撮影機器が用いられている。アクション用のカメラ「GoPro」をマスク形のヘッドリグに装着した、ウェアラブル(着用)型の特別仕様カメラが本作のために開発され(*2)、それをかぶったスタントマンを介して撮影が行われているのだ。また磁気的に画像を安定させる機能もマスクに追加され、デジタル合成などのマッチムーブへの配慮もなされている。劇中、上空から脱出ポッドで地上へと落下したり、カーチェイスになだれ込んで撃ち合いを始めるといったアクロバティックな展開は、こうした開発の賜物といえるだろう。 ところが、あまりにもスムーズなカメラの動きは観る者に違和感を与え、リアリティを欠落させるという懸念から、わざとショットに揺れを発現させる改良がほどこされた。余談だが、スタンリー・キューブリック監督のベトナム戦争映画『フルメタル・ジャケット』(87)は、この技術的な思想を共有している。同作では戦闘シーンの撮影において揺れを抑止し、スムーズな移動映像が撮ることのできるステディカムが用いられているが、激しい戦場を写し取るのにかえって臨場感を損ねるということから、性能の精度を落として撮影がなされたのである(*3)。 ■新規ジャンルに着手する革新派ベクマンベトフ 若き監督の非凡な才能によって生まれた『ハードコア』だが、なによりもこの映画を語る上で、同作のプロデューサーであるティムール・ベクマンベトフの存在をないがしろにはできない。彼の映画に対する一貫した姿勢と無縁ではないからだ。 ベクマンベトフはナイシュラーの演出した'Bad Motherfucker'を観て、即座にコンタクトをとり映画化を提案。その即決ぶりに驚かされるが、氏はわずか数分の短編を一見しただけで、ナイシュラーのポテンシャルを感じたのだという。いわく、 「従来の手法と異なる作品は、もとより相当のスキルがないとできない」(*4) ナイシュラー監督同様、ベクマンベトフもプロモーションビデオ作家という前歴を持ち、またCMディレクターとしてロシアの広告の発展に貢献。自国で空前の大ヒットを記録したダークファンタジー『ナイト・ウォッチ NOCHINOI DOZOR』(04)を生み出すなど輝かしい経歴を持つ。加えて『ナイト・ウォッチ』では、映画スタジオの民営化によって乱立した小規模VFXプロダクションをまとめ、大きな作品をVFXを担当できるようにインフラを整理し、ロシア映画の娯楽大作化・大型化への轍を築いたのだ。また映画やテレビドラマの劇中に実在の商品や企業を映し出すことで広告収入を得る「プロダクト・プレイスメント」をロシアで初めて導入するなど、映画にリアリティとコストダウン効果をもたらしている。また近年においても、『アンフレンデッド』(14)と『search サーチ』(18)といった作品を世に送り出し、その革新性を強く示す形となった。両方ともにPC(パソコン)のモニター上だけで物語が展開するという、これまでの映画表現にない手法を持つものだ。 『ハードコア』は監督のスタイルや実験的な着想もさることながら、それに理解を示して積極的なサポートをし、世に送り出そうとするプロデューサーがいればこそ可能になった企画なのである。■ ©2016 STX FINANCING, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

-

PROGRAM/放送作品

ロボコップ2

ロボコップは愛する者の夢を見るか?人間マーフィの葛藤を描く、シリーズ第2作!

ド迫力の銃撃戦や爆発シーンがすさまじい、アクション最高潮のシリーズ第2作!魔性の美人科学者により開発されたロボコップ2号が、人間の心をもつロボコップ、マーフィの宿敵となる!

-

COLUMN/コラム2019.11.22

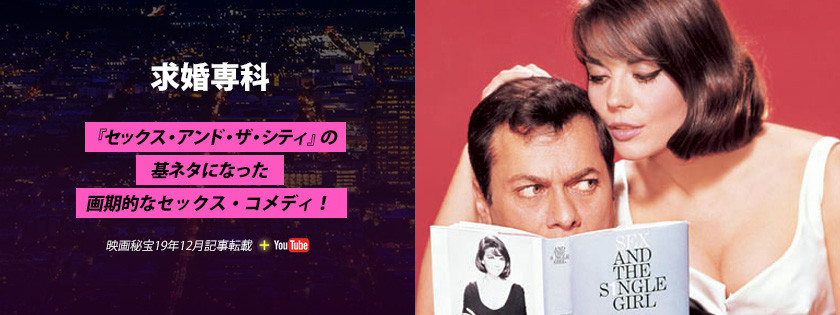

『セックス・アンド・ザ・シティ』の基ネタになった画期的なセックス・コメディ!

今回ご紹介する映画は『求婚専科』(65年)です。 原題は「SEX AND THE SINGLE GIRL=セックスとある独身女性」。ドラマ『セックス・アンド・ザ・シティ』のことを思い浮かべると思うんですが、実はあの原点が本作『求婚専科』なんですよ。 原作は同名の本で、著者はヘレン・ガーリー・ブラウン。後に女性誌『コスモポリタン』で32年も編集者をした女性で、彼女が独身女性が結婚前に男性とセックスする必要について書いたエッセイ集です。これが1962年に発売されるや、アメリカでは大事件になりました。当時は、結婚していない女性はセックスをしてはいけないと考えられていたからです。 「セックスとある独身女性」というタイトルはどうにも意味不明ですが、元の書名は「SEX FOR SINGLE GIRLS=独身女性のためのセックス」だったんです。ところが、それは直接的でまずい、という出版社の自主規制で「SEX AND THE SINGLE GIRL」に変えちゃったそうです。でも、『セックス・アンド・ザ・シティ』の原作も女性の体験的なエッセイ集で、この『セックス・アンド・ザ・シングル・ガール』を元にして書名がつけられたんですよ。 『求婚専科』は、大ベストセラーの映画化ということで、映画会社も非常に気合いを入れて、オールスターキャストになっています。ヒロインは『ウエスト・サイド物語』(61年)で世界的な大スターになったナタリー・ウッド。彼女が演じるのは原作者ヘレン・ガーリー・ブラウンなんですが、ライターではなく、精神分析医という設定です。つまり完全にフィクションです(笑)。 相手役はプレイボーイ俳優のトニー・カーティス。役はスキャンダル雑誌の編集長。彼のご近所さんの夫婦がヘンリー・フォンダとローレン・バコール。2人ともハリウッドの超ド一流スターですけど、フォンダの役は脚フェチの変態おじさん(笑)。大スターにひどい役をふってます。 監督はリチャード・クワイン。彼は同時期に『女房の殺し方教えます』(65年)という、これもまたセックス・コメディを作ってる人です。ただ、この当時のハリウッド映画はヘイズ・コードという自主規制があるので、セックスについては描いちゃいけない。だから、ものすごくおしゃれに作ってあります。あと、ギャグの量も多い。今観ても腹を抱えて笑えます。 でも、今観ると、女性に対しての扱いがひどい。トニー・カーティスは、自分の秘書やいろんな女性に手を付けまくっているくせに、ヒロインのナタリー・ウッドのことを「処女だ!」と騒いでスキャンダルにしたり、女性差別的なギャグが多い。当時は、男尊女卑から女性の地位向上に向っていく過渡期だったんですね。 「求婚」といっても、全然、結婚を申し込む話ではなくて、独身女性にセックスをすすめている処女の心理学者と、彼女を取材するうちに惚れてしまった雑誌記者のラブ・コメディですね。それで、クライマックスはなんとカーチェイス! 60年代ハリウッドの娯楽映画の技をお楽しみに!■ (談/町山智浩) MORE★INFO.●原作者のヘレン・ガーリー・ブラウンは、出版社の雑用係から文章力を買われてコピーライターに抜擢、40歳のときに出版した本作がベストセラーとなり、遂には世界的な女性誌「Cosmopolitan」誌の編集長にまでなった。ちなみに、彼女の夫は『JAWS /ジョーズ』(75年)を製作したプロデューサー、デヴィッド・ブラウン。●設定がニューヨーク市からカリフォルニア州ロサンゼルスに変更されているなど、映画はかなり脚色されている。●当初はレスリー・H・マーティンソン監督、ダイアン・マクベイン主演と発表された。●トニー・カーティスが女性のナイトガウンを着ているシーンは、まるで『お熱いのがお好き』(59年)で共演したジャック・レモンのパロディ。 © Warner Bros. Entertainment Inc.