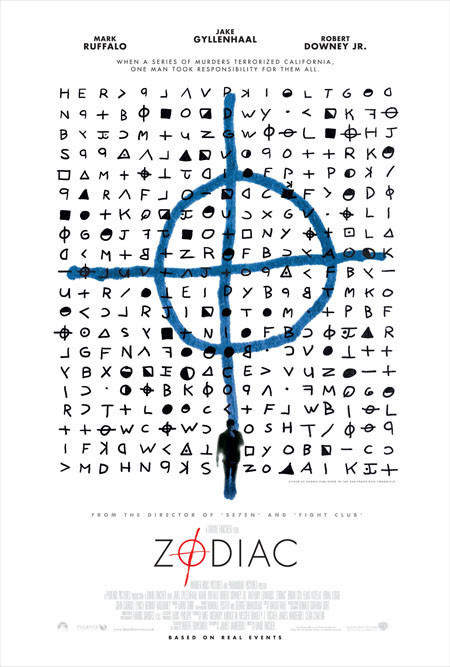

■この暗号文を解いてみよ! 謎の連続殺人鬼〈ゾディアック〉、ここに登場

1960年代末、アメリカ西海岸のカリフォルニア州サンフランシスコ周辺を舞台に、残忍な手口による殺人や傷害事件が相次いで発生。やがて、当初は丸に十文字のマークを署名代わりに記し、後に〈ゾディアック〉と名乗ることになる正体不明の犯人が、3つの新聞社に、自らの犯行を認める声明書のみならず、アルファベットやギリシャ文字、天気記号や占星術の記号などを組み合わせた謎めいた暗号文も同時に送りつけてきて、これを解けば、俺の正体は判る、この暗号文を新聞に掲載しなければ、俺はまた人殺しをして暴れまくってやると脅し、自らの存在を世間に向けて挑戦的にアピールした。

彼の要求に応じて新聞の一面に掲載されたその暗号文は、ほどなくして「俺は人殺しが大好きだ。なぜなら、それはとても面白いからだ」云々と書かれてあったことが解読されるが、そこには「お前たちに俺の名前を教えてなんかやるものか」とも書かれていて、〈ゾディアック〉の正体は一向に明らかになることがないまま、以後も彼は、半ばゲームを楽しむかのように不敵な犯行や言動を繰り返して、警察や報道陣を翻弄。現代のメディア社会を揺るがす劇場型犯罪の愉快犯としてその悪名を轟かせ、やがて彼の名を騙った模倣犯まで登場して、世間をすっかり不安と恐怖、混沌の渦へと陥れた。

しかし、1971年以降、〈ゾディアック〉から送りつけられる挑戦状は間遠になって数も減り、1978年の手紙を最後にそれもふっつりと途切れて事態は沈静・収束化した。〈ゾディアック〉は総計37名にも及ぶ殺人を犯したと豪語したが、彼の手によるものと警察が断定した犯行は4件で、死者は5名。結局、一連の事件の真相も、連続殺人鬼の正体も、不明で未解決のまま、事件は迷宮入りとなって、〈ゾディアック〉は伝説的存在と化し、既に皆もよく御存知の通り、まだ事件の記憶もホットで生々しい頃から、あの『ダーティハリー』(1971 ドン・シーゲル)でクリント・イーストウッド演じるはみ出し者の刑事が対決する連続殺人鬼、〈さそり〉のモデルとなったのをはじめ、映像や音楽、文学など、多種多様なポップカルチャーの題材の源泉となり、あるいはまた、その後の現実社会で起きた多くの劇場型犯罪事件の雛型ともなって、今日まで広く知れ渡っている。

■適材適所の監督起用となった、フィンチャーによる『ゾディアック』映画化

1969年、〈ゾディアック〉が最初の手紙と暗号文を送りつけた新聞社のひとつ、サンフランシスコ・クロニクル紙に、当時、見習いの諷刺漫画家として在籍していて、はからずも事件と運命的に遭遇し、以後も一連の騒ぎを間近で見聞して、最後まで事件の真相と真犯人を執念深く追い続けたロバート・グレイスミスがその顛末を綴った2冊のノンフィクションをもとに、この〈ゾディアック〉事件を映画化する本作の企画が立てられ、その監督として、真っ先に白羽の矢が立ったのが、ほかならぬデイヴィッド・フィンチャーだった。これは本作のプロデューサーたちからすれば、当然の人選だったと言えるだろう。

周知の通り、フィンチャーは先に、彼の出世作となった『セブン』(1995)で、猟奇的な連続殺人鬼を題材にしたサスペンス・スリラーを手がけている。そこでは、ブラッド・ピット演じる若手刑事が、ケヴィン・スペイシー扮する連続殺人鬼の挑発と煽動にまんまと乗せられて、抜き差しならぬ深みにはまり、最終的にはスペイシーが仕掛ける殺人ゲームの最後の総仕上げを行う、共犯者の役割を割り当てられていた。

あるいはまた、20世紀末に生み出され、その後21世紀初頭にはからずも現実のものとなる、〈9.11〉テロの光景をいち早く先取りする衝撃作となった『ファイト・クラブ』(1999)。ここでは、ブラッド・ピットが逆に、エドワード・ノートン扮する主人公の分身たる誘惑的な煽動者として登場し、彼との殴り合いを通して、ノートンもまた危険なゲームへとひたすら暴走・没入していく姿を、けれん味たっぷりの映像と音響を通してセンセーショナルに描き、フィンチャー監督自身、現代の映画界におけるトリックスター的な攪乱者として、頭角を現していた。その名もずばり『ゲーム』(1997)と題された作品もある通り、フィンチャーの映画世界においては、主人公たちが、ある種のゲームを介して、互いに対立・闘争し、あるいは惹かれ合って不思議な共犯関係を結ぶことが、常に物語を始動させる大きな役割を果たしていて、この『ゾディアック』は、フィンチャーにとっても、まさにうってつけの題材であったに違いない。

それに加えて、〈ゾディアック〉が現実に暴れ回っていた当時、まだ子供だったフィンチャーは、奇しくもサンフランシスコから北にわずか30kmほど離れた地域に住んでいて、スクールバスに乗って下校する際、ハイウェイ・パトロールの連中がしばらく警護でバスにつき添うのを自ら実際に体験し、〈ゾディアック〉と呼ばれる連続殺人鬼がスクールバスとそれに乗る児童たちを標的にした恐るべき犯行予告を行っていたことを、父親の口から聞かされたことがあったという(幸いにも現実にはそうした凶行事件は起きなかったが、映画『ダーティハリー』の中では、アンディ・ロビンソン扮する連続殺人鬼の〈さそり〉がスクールバス・ジャックの暴挙に打って出て、子供たちやそれをなす術もなく見守る市民らを、恐怖のどん底に叩きこむことになる)。

本作の監督依頼のオファーを受け入れたフィンチャーは、この〈ゾディアック〉事件を映画化するにあたって、実証主義的なアプローチによる徹底したリサーチを改めて行った上で、実際に起きた出来事を努めてリアルに再現するのに心血を注ぎ、従来、『セブン』や『ファイト・クラブ』などで披露してきた、これ見よがしの才気走った派手で過剰な作風とはうって変わり、きわめて抑制の効いた渋い演出を全篇にわたって披露して、映画作家としての成熟ぶりを窺わせる充実した作品に仕上がっている。

その一方で、『セブン』では、ケヴィン・スペイシー演じる連続殺人鬼が“七つの大罪”を犯した連中に天誅を下す様子は、直接的に画面には映さず、既に凶行がなされた後の酸鼻を極めた犯行現場という形で、彼の異常者ぶりが示されていたのに引き比べると、この『ゾディアック』では、正体不明の〈ゾディアック〉が、夜、人気のない暗がりに車を停めてデートを楽しもうとしていた1組の高校生のカップルや、あるいは、湖畔で昼間ピクニックを楽しんでいた大学生のアベックらを相手に、冷酷非情な犯行に及ぶ決定的瞬間を、迫真の臨場感できわめて即物的に描いているのが本作の特色となっていて、その何ともクールでドライな感触が、〈ゾディアック〉の得体の知れなさと薄気味悪さをいっそう際立たせている。

そしてまた、街の全景を捉えた冒頭のロングショットから、恐怖におびえる被害者の顔のアップ、さらには、きっとこれはデジタル合成処理をしたものだろうが、夜の街路を走り抜けるイエローキャブを真上からぴたりとフォローして滑らかに捉えたマジカルな俯瞰移動撮影まで、その都度、被写体と絶妙の距離感を保ちながら、スタイリッシュな画面をリズミカルに構成する、フィンチャーの卓越した映像センスと、ハリス・サヴィデスの見事な撮影手腕(『エレファント』(2003)、『ラストデイズ』(2005)など、ガス・ヴァン・サント監督とのコンビでも知られた名キャメラマンだが、2012年、惜しくも55歳でこの世を去った)も、素晴らしい。

映画の前半は、〈ゾディアック〉による犯行場面の描写を主体に話が進行していくが、彼が書いた手紙と暗号文が自分たちの働く新聞社に届いたのをきっかけに、ジェイク・ギレンホール扮する本作の原作者にして諷刺漫画家と、ロバート・ダウニーJr.扮する同僚の敏腕記者が、暗号解読と犯人の正体探しに熱中するようになって相棒を組む一方、マーク・ラファロとアンソニー・エドワーズが、事件を捜査する担当刑事に扮して、やはりコンビで劇中に登場。物語の焦点は、次第に2組のコンビへと重点をシフトしつつ、彼らがそれぞれ〈ゾディアック〉の正体を突き止めようと懸命に奔走する様子が、じっくりと描き出されることとなる。

フィンチャー監督は、本作を映画化するにあたって、やはり1970年代前半のほぼ同時代、ワシントン・ポスト紙の2人組の新聞記者が、とある軽犯罪事件の裏に秘められた意外な政治的陰謀を明るみにし、当時の合衆国大統領ニクソンをついに辞任に追い込んだ衝撃的な政治スキャンダル、〈ウォーターゲイト事件〉の顛末を映画化した『大統領の陰謀』(1976 アラン・J・パクラ)を、下敷きとして活用したことを自ら明かしている。ただ、『大統領の陰謀』の新聞記者コンビが、その粘り強い地道な取材活動の末に、事件の真相を暴くことに成功して社会的正義を最終的に勝ち取り、彼らにとっても、そしてそれを見守る観客にとっても、それなりのカタルシスを得られるのに対し、この〈ゾディアック〉事件は、先にも説明した通り、現実において、犯人の正体も居所も一向に掴めぬまま、歳月ばかりが空しく過ぎ去っていく。

■『ダーティハリー』の裏版 !? 本来は『ゾディアック』が表看板だったはずなのに…

この『ゾディアック』の物語のちょうど中間の折り返し点にあたる箇所で、劇中の登場人物たちが、この現実に起きた〈ゾディアック〉事件に想を得て作られた映画『ダーティハリー』を、皆で揃って劇場へ見に行くという印象的な一場面が登場する。いささか皮肉めいたこの場面において、マーク・ラファロ演じる刑事は、映画をあくまで絵空事や他人事として楽しんで鑑賞することが出来ずに途中退席してしまう。そして、ロビーでひとり煙草を吹かしているところへ、映画を見終わって外に出てきた同僚から、「あの(クリント・イーストウッド扮する)キャラハン刑事は、君がてこずっている事件を、ものの見事に解決してくれたじゃないか」と声をかけられたラファロは、「正当な法の手続きは、必要ないってわけか、ふん」とふてくされた態度を見せ、それを脇で見守っていたギレンホールが見るに見かねて、「きっとあなたが、彼(=〈ゾディアック〉)を捕まえますよ」とラファロに慰めの言葉をかけると、「でも、既にもう、こうして映画は出来上がっているじゃないか」と、あらためて彼は自嘲気味の捨て台詞を吐くことになるのだ。

映画『ゾディアック』のドラマは、ここから4年の歳月を一気に飛び越えた上で、なおもこの先しばらく続くことになるが、疲労と焦燥のみが蓄積されていくその煮詰まった事態についに耐えかねて、ギレンホール&ダウニーJr.、そしてラファロ&エドワーズという2組のコンビは、共に後者の相棒が別れを告げて去って行き、コンビを解消するはめとなる。さらに今度は、お互いに取り残された者同士でギレンホールとラファロが新たなコンビを組むものの、その2人の関係も次第に冷え込み、〈ゾディアック〉のおぼろげな影をひたすら追いかけるという欲望と執念ばかりが自己目的化して亢進・肥大化し、心の内に募らせたオブセッションによって、自らの人生そのものが崩壊の危機に瀕し、愛する妻子からも愛想を尽かされてひとり孤独を噛み締める、ギレンホールの哀れでやるせない姿が大きく浮き彫りとなっていくのだ。このあたりの展開は、フィンチャー監督が、『大統領の陰謀』と並んで、本作を作る上で大いに参照した、1970年代の政治サスペンス映画を代表する傑作『カンバセーション…盗聴…』(1974 フランシス・フォード・コッポラ)の影響が色濃く見て取れるはずだ。

フィンチャー監督の映画は、往々にして上映分数が2時間半を超える長尺の作品が多く、気軽に見るにはいささかしんどくて疲れることもなきにしもあらずだが、やはり2時間半強の長さがあるこの『ゾディアック』の場合、彼らの人生の軌跡を見つめる上で、その作品の長さにはそれなりの必然性があったと言えるだろう。ギレンホールにダウニーJr.、そしてラファロら、実力演技派の俳優たちが顔を揃え、人騒がせな連続殺人鬼〈ゾディアック〉の出現と挑発によって人生を狂わされ、茨の道を歩むはめとなる彼らの見応えのある競演を、どうかぜひ腰を据えてじっくりと味わって欲しい。■

© Warner Bros. Entertainment Inc. and Paramount Pictures Corporation