COLUMN & NEWS

コラム・ニュース一覧

-

COLUMN/コラム2018.01.30

個人的に熱烈推薦!編成部スタッフ1人1本レコメンド 【2018年2月】キャロル

『007』シリーズの5代目ジェームズ・ボンドこと、ピアース・ブロスナン。イギリスを代表する俳優で、かっこいい英国紳士のイメージが強い彼ですが、今回は冷酷非情な殺し屋役でめずらしく悪役を披露。本作の制作初期段階では別の配役だったのだそうなのですが、めぐり巡って最終的にピアースがキャスティングされました。確かに、ありがちな優しいダンディ男よりも、謎多き凄腕の殺し屋のピアース・ブロスナンと言われた方が視聴意欲を喚起される気がする・・・。そしてヒロインは『バイオハザード』のミラ・ジョヴォヴィッチ。外交官で、スーツを着こなす強い女性というキャラクターに興味を持ち、出演を決めたのだとか。そういわれてみると、ジョヴォヴィッチがスーツ姿でアクションを披露するのは初めてだ。(というか、普通の人間というか現代人という役自体が初めてなんじゃなからろうか?)そんな、冷酷非情の殺し屋と、普通の人間、という普段見慣れない配役同士の二人が織り成す追及&逃亡劇は、想定している以上に新鮮です。舞台が繰り広げられるロンドンの街並みは美しく、映像に重厚感を与えていて見ごたえ十分。息をつく暇もなく次々とたたみかけるノンストップアクションを2月のザ・シネマでお楽しみください。■ © 2015 SURVIVOR PRODUCTIONS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

-

COLUMN/コラム2017.12.26

2月10日(土)公開。『ぼくの名前はズッキーニ』について。

ストップモーション・アニメとは静止した粘土、紙、布などで作られた被写体をヒトコマずつ動かしながら撮影し、それが連続的に動いているように映し出す技法である。映画草創期から培われてきたこの伝統的な特殊効果の技法は、『ジュラシック・パーク』以降の実写の劇映画においてはすっかりCGに取って代わられたが、今なおその独特のアナログな動きや質感を生かしたアニメ作品が作られ続けている。世界中で愛されている『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』『ウォレスとグルミット』『チェブラーシカ』などがこの分野の代表作で、『コララインとボタンの魔女 3D』のライカ・エンタテインメント製作による『KUBO/クボ 二本の弦の秘密』が話題を呼んだことも記憶に新しい。『ファンタスティックMr.FOX』でストップモーション・アニメへの偏愛ぶりを示したウェス・アンダーソン監督が、日本の架空の街を舞台にした最新作『犬ヶ島』の公開(2018年春)も楽しみだ。 アカデミー賞長編アニメ賞にノミネートされ、セザール賞、ヨーロッパ映画賞ほか数々の賞に輝いた『ぼくの名前はズッキーニ』は、スイス出身のクロード・バラス監督がフランスとの合作で完成させた長編デビュー作だ。主人公は絵を描くのが得意で、屋根裏部屋に暮らしている9歳の少年イカール。片時もビール缶を手放さない母親から“ズッキーニ”という愛称を授かった彼は、母親の不慮の死の現場に居合わせた罪悪感を引きずったまま、孤児院のフォンテーヌ園に身を寄せることになる。そこにはアラブ系やアフリカ系を含む外見も性格もさまざまな5人の少年少女がいて、のちに魔女のように恐ろしい叔母さんのもとを逃れてきた女の子カミーユも転がり込んでくる。親による育児放棄や虐待の被害者である彼らはそれぞれ残酷な事情を抱えているが、優しい園長や先生たちのもとでのびのびと毎日を過ごしている。これはそんな新たな仲間たちと心を通わせ、初めての恋も経験するズッキーニの成長物語だ。 場面写真をご覧の通り、大きな頭、まん丸の目、色とりどりの髪の毛が際立つ本作のキャラクターは、アニメならではの可愛いデフォルメが施されている。彼らはパペットと呼ばれる人形だが、ストップモーション・アニメの魔法によって命を吹き込まれ、ささいな表情の変化や仕種から豊かな感情があふれ出す。例えば、パパから性的虐待を受けたトラウマを負っている少女アリスは、ブロンド(というか、ほとんど黄色の)長い前髪でいつも顔の半分を隠しており、滅多に言葉を発しない。気持ちがテンパってしまうとフォークでテーブルを叩く癖があり、いかにも神経過敏で危なっかしい。こうしたキャラクターの悲劇性をことさら強調せず、コミカルかつキュートに、それでいて切実に表現している点にバラス監督のセンスがうかがえよう。観ているこちらが特段気にかけずとも、ズッキーニ、カミーユ、シモン、アリス、アメッド、ジュジュブ、ベアトリスという全7人の子供たちの個性が自然と伝わってくる描写の確かさに感心させられる。 過去に“心のときめきを感じた映画”として、ヌーヴェルバーグの名作『大人は判ってくれない』を挙げるバラス監督のコメントが興味深い。「現代の映画の中では、児童養護施設は虐待の場であり、自由は外にあると描かれていることが多い。『ぼくの名前はズッキーニ』ではそのパターンを反転させて、虐待は外の世界で行われ、施設は治癒と再生の場になっています」。実際、本作にはズッキーニと仲間たちが先生に連れられてスキー場に繰り出すエピソードもあるが、ストーリーの大半は孤児院の中で展開していく。自分をいじめるかもしれない悪ガキやなぜか胸が高鳴ってしまう少女との出会いは、内気なズッキーニにとってはそれ自体がささやかな冒険だ。そうした9歳の少年の心の揺らめきを丹念にすくい取ろうとしたこの映画には、アニメらしい壮大なアドベンチャーも奇想天外なファンタジーもない。登場人物はハリウッドのCGアニメのようにセリフを早口でまくし立てることもなければ、派手にせわしなく動き回ることもない。いわばリアリティに根ざした現代のおとぎ話だ。キャラクターの感情と共鳴する光と影、静寂の間合いその繊細な演出に裏打ちされた切なくも愛おしい現代のおとぎ話 ストップモーション・アニメの素朴さには観る者を童心に返らせ、ピュアな感情を喚起する作用があり、日本のわびさびにも通じる詩的な情緒がある。また、パペットをミニチュアのセットに配置して撮影を行うストップモーション・アニメは、その意味において“実写”とも言えるわけで、照明という本物の“光”と物陰に生じる“影”のコントラストに現実感がある。バラス監督はこれらの特徴を積極的に演出に取り入れ、このうえなく繊細にして多様なニュアンスに富んだ映像世界を創出している。 例えば、劇中にはセリフや音楽が途絶えた静寂の瞬間がいくつもあり、シーンが替わる直前には登場人物が風景や部屋の中にぽつんと佇んでいるだけの引きのショットがしばしば挿入される。その宙ぶらりんな沈黙の間合いはズッキーニらの内面と共鳴し、この世で独りぼっちになったような寂しさ、どこにも居場所を見つけられない不安がさりげなく表現される。スキー場ではフォンテーヌ園の7人が仲睦まじい母子の触れ合いを目の当たりにして、もともと丸い目をいっそうキョトンとさせて立ち尽くすショットがあるが、そこでの無言の“キョトン”からは憧れや喪失といった複雑な感情が読み取れる。わずか60分余りの本編にそんな胸打たれる瞬間がいくつもちりばめられたこの映画は、まさしく“多くを語らず、豊かに伝える”演出のポリシーを貫き通し、友情と初恋、他者への思いやりといったポジティブなテーマを描き上げた作品なのだ。 とりわけ秀逸なのは、母親の突然死という最悪の不幸から出発し、新たな仲間との出会いによって希望を発見していくズッキーニの心の移ろいをお天気になぞらえた演出だ。この映画は太陽の手前に雲が浮かぶ“空”のショットで始まり、同じような“空”のショットで幕を閉じるが、最初と最後ではその見え方がまったく違う印象を受ける。晴れ、曇り、雨、雷という4段階で子供たちの喜怒哀楽を表現する、フォンテーヌ園の“今日の気分予報”なるユーモラスな掲示板にも注目されたし! そして『水の中のつぼみ』『トムボーイ』のセリーヌ・シアマ監督を脚本に迎えた本作は、大人に向けた良質な児童映画であり、時折ギョッとするセリフが盛り込まれている。なかでも「みんな同じさ。誰も愛されてないんだ」などとニヒルなことをつぶやく赤毛のシモンは、新入りのズッキーニに手荒い洗礼を浴びせるトラブルメーカーだが、実は彼こそズッキーニとカミーユの初恋物語の陰に隠れたもうひとりの主人公である。この憎まれ口を連発する悪ガキは、それなのになぜフォンテーヌ園の仲間に慕われ、ボスとして君臨しているのか。その理由はラスト直前に明らかにされる。この映画には幸せな結末が用意されているが、ありきたりなハッピーエンドではない。普段は光のあたらない場所にもそっと光をあて、喜びを慎ましく、悲しみを愛おしく見つめた、とびきり深い余韻を残すエンディングがそこにある。■ 『ぼくの名前はズッキーニ』 監督:クロード・バラス脚本:セリーヌ・シアマ原作:ジル・パリス「ぼくの名前はズッキーニ」(DU BOOKS刊) 原案:ジェルマーノ・ズッロ、クロード・バラス、モルガン・ナヴァロアニメーション監督:キム・ククレール 人形制作:グレゴリー・ボサール音楽:ソフィー・ハンガースイス・フランス/2016年/カラー/66分/ヴィスタサイズ/5.1ch/フランス語/原題:Ma vie de courgette/日本語字幕:寺尾次郎後援:スイス大使館、在日フランス大使館/アンスティチュ・フランセ日本配給:ビターズ・エンド、ミラクルヴォイス宣伝:ミラクルヴォイス 公式サイトはこちら©RITA PRODUCTIONS / BLUE SPIRIT PRODUCTIONS / GEBEKA FILMS / KNM / RTS SSR / FRANCE 3 CINEMA / RHONES-ALPES CINEMA / HELIUM FILMS / 2016

-

COLUMN/コラム2017.12.15

地下浸水が巻き起こす大スペクタクル! ロシア映画が放つ自国初のディザスター超大作!!『メトロ42』~12月5日(火)ほか

前々回、このコーナーでは「ロシア映画史上最大規模のSFファンタジー」と銘打ち、同国初となるエンタテインメント大作『プリズナー・オブ・パワー 囚われの惑星』(08)について触れた。その先陣に連なるがごとく、というワケではないが、今回の『メトロ42』。ロシア映画史上初のディザスター大作として『プリズナー〜』から5年後の、2013年に製作された作品である。 ある日、モスクワの中心にある新建物の大規模工事によって、地下鉄トンネルの壁に亀裂が生じ、首都を貫流するモスクワ川からの水が内部に流入。数千人に及ぶ乗客が洪水に巻き込まれてしまう。しかもその水流は地下鉄トンネルの崩壊だけでなく、都市全体の破壊を招きかねない事態へと及んでいくーー。物語はこうした未曾有の危機に立ち向かう現場のプロフェッショナルたちの戦いと、災害に巻き込まれた市井の人々のサバイバルを大迫力で展開させていく。災害描写もこの手のジャンルが不慣れにしては堂に入ったもので、濁流の衝撃を受け、電車内の乗客がミキサーのように撹拌されるショットや、漏電によって死体が折り重なるショットなど、観る者はそれらの、悲壮にしてスケアリーなパニック描写に心底驚かされるだろう。 ■ロシア映画、エンタテインメント大作化への流れ だが、なによりも驚かされるのは、ロシアでは『メトロ42』のようなディザスター映画がこれまで作ってこられなかったことだ。 こうした疑問は同国内でも共通のものとしてあったようで、本作の完成記者会見で監督や製作スタッフらはマスコミから「なぜロシアではディザスター映画が製作されないのか?」という質問を受けている。その問いに対して監督のアントン・メゲルディチェフは「映画に対する国家支援のシステムの変化」と「ロシアでディザスター映画を展開させられる適切なプロットを見つけることが難しい」のふたつを回答として挙げている。 前者の「国家支援のシステムの変化」関しては、少し解説が必要かもしれない。旧ソビエト時代の映画はソ連邦国家映画委員会、通称「ゴスキノ」と呼ばれる中央行政機関が、同国内の映画製作を管理していた。しかし1980年代後半のペレストロイカ(政治改革)以降、国の統制を受けていた映画製作は独立採算制の導入によって民営化が推し進められ、同時にアメリカ映画の市場制圧に対抗すべく、ロシア映画もハリウッドスタイルの大がかりなアクションを導入した作品を手がけるようになったのだ。そして1990年代の変換期を経て、2000年にはプーチン大統領就任以後の経済成長と同時に映画の国策化、ならびに保護育成を目的に、ゴスキノは文化省へと吸収。そこからの援助資金だけで製作される作品が増加したのである。 こうした映画の変革は、韓国と同じ傾向にある。1996年、韓国では憲法裁判所が検閲行為を違憲とし、脚本と完成作品の提出を義務とした検閲システムが廃止となった。韓国民主化を旗印とする金大中は、国益のために映画産業を政府がバックアップすることを選挙公約として掲げ、98年に大統領当選が決まると、それまで国の機関だった「映画振興公社」を民間に委ね、映画の改革を始めるのである。こうした改革が大きな原動力となり、韓国映画は飛躍的な進化を遂げていったのだ。日本における韓流ブームの嚆矢となった『シュリ』(99)は、まさにこの“韓国映画ルネッサンス”と呼ぶべき変容の象徴として生まれたのだ。先述のこうした状況を踏まえてみると、おのずとロシア映画における『メトロ42』の立ち位置がわかるだろう。 そして後者の「ロシアでディザスター映画を展開させることへの困難」という事情だが、ロシアは地震などの自然災害が少なく、地域によっては寒波などの設定は考慮できても、それが多くの観客の実感を伴わせるとはいいにくい。事故などの人災に関しては1986年のチェルノブイリ原子力発電所事故のような実例も挙げられるが、娯楽映画の題材に採り入れるほど、同事件に対する自国の傷は癒えていない。 そこで着目されたのが、地下鉄だったのである。ロシアでは交通量の増大に対してインフラ整理が追いつかず、モスクワ市内での車の遅延や渋滞が常態化しており、その緩和手段として地下鉄が市民の重要な足代わりとなっている。また2009年以降、高速鉄道の開業によって鉄道網が大きく拡張されるなど、より鉄道が利便性や安全性を高めていることも手伝い、ロシア人の多くがいちばんリアリティを感じられる設定といえる。じっさい本作の企画は2010年に成立したというから、時代的にも符号が合う。 しかし地下鉄当局からは「ありえない設定」だとして、いっさいの協力を得ることはできず、また大量の水を撮影に用いることから、必然的に地下鉄運施設の使用は無理と判断。すべてをロケセットで再現するアプローチがとられた。そのため本作では全長118メートルのトンネルのセットを建造し、加えて車両などは現物大のラージスケールモデルと、水の質感を損ねないために3分の1縮尺寸の小スケールモデル(といってもその大きさは軽トラくらいはある)が撮影に併用されている。すなわちCGなどのデジタルエフェクトは副次的にとどめ、プラクティカルエフェクトを主体とした特撮が用いられたのだ。また役者たちの演技を中心とした本編ショットでは、機微に応じた撮像を得るために高解像度のRED epicをメインカメラとして使い、パニックシーンや視覚効果の素材ショット撮影には機動性に優れたARRI Alexaを用いるなど、用途に応じた撮影機材の選択がなされている。 こうした撮影手法が「ありえない設定」として地下鉄当局に否定された同作に「ありえる」かのような説得力をもたらしているのである。 ■ハリウッドスタイルの中に見え隠れするお国柄 いっぽうのドラマに関しても、初めて本格的なディザスター映画を製作するにあたり、ハリウッド映画のスキルをヒントに作劇がなされた。古くは『ポセイドン・アドベンチャー』(72)や『タワーリング・インフェルノ』(74)といったアーウィン・アレン製作のものから、『デイ・アフター・トゥモロー』(04)『2012』(09)などディザスター映画の職人ローランド・エメリッヒ監督が手がける近年のものまで、こうした作品に顕著な、パブリックな出来事と個人ドラマの融合によるスタイルを模範として作られている。 ただちょっと我々的に違和感を覚えるのが、主人公の医師アンドレイ(セルゲイ・プスケパリス)と、彼の妻イリーナ(スベトラーナ・コドチェンコワ)と不倫関係にあったブラト(アナトーリー・ベリィ)が同じ列車内に乗り合わせるという、穏やかでない人間関係だ。これは他でもない、ロシアの高い離婚率を象徴する設定といっていい。およそ70%といわれる同国の離婚率の高さは、こうした男女関係のもつれとなって映画に反映され、むしろ地下鉄の事故設定よりも多くのロシア人が実感をともなう要素かもしれない。 グルーバルなハリウッドスタイルを標榜しつつ、映画は根のところでお国の事情が垣間見える。そうした点からも『メトロ42』は、味わい深いディザスター映画といえるだろう。 © LLC PRODUCTION COMPANY OF IGOR TOLSTUNOV, 2012

-

COLUMN/コラム2017.12.10

名匠トニー・スコットの本領発揮、痛快なスパイ映画の傑作『スパイ・ゲーム』を吹替えでもいかが?~12月字幕+吹替え3バージョン

カリフォルニア州ロサンゼルスにある460mの吊り橋、ヴィンセント・トーマス橋。ロサンゼルス港とサンペドロ地区を結ぶ最高高所は56mというこの橋からの眺めは、カリフォルニアらしいビーチ風景ではなく、港湾工業地帯の無機質なものとなっている。 2012年8月19日、この殺風景な橋から老齢の男性が飛び降り自殺を図った。老人の名はアンソニー・デビッド・スコット。『エイリアン』『ブレードランナー』などで知られるリドリー・スコット監督の実弟で、トニー・スコットという名前で世界的な大ヒットを連発した名監督だ。 トニーは1944年6月21日、3人兄弟の末っ子としてイングランドで生まれた。ロンドン王立美術大学を卒業したトニーは、画家として活動しつつBBCでドキュメンタリーを撮りたいと考えていたが、長兄のリドリーの薦めで劇映画監督を志す。リドリーの設立したCM制作会社RSA(リドリー・スコット・アソシエーツ)でCMの監督としてその実力を認められたトニーは、1983年に小説『インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア』にインスパイアされて、同じ吸血鬼映画である『ハンガー』で長編映画監督としてデビューを飾る。カトリーヌ・ドヌーヴ、デヴィッド・ボウイ、スーザン・サランドンという豪華スターが揃った『ハンガー』はカルト的な人気を誇る作品となったが、興行的には成功とは言い難い結果となってしまった。 再びCM業界へと戻ったトニーのもとに、2人の男が訪れる。『ハンガー』を評価したドン・シンプソンとジェリー・ブラッカイマーだ。既存のハリウッド映画に飽き飽きしていたシンプソンとブラッカイマーは、まったく新しい映画を作れる監督を探していた。白羽の矢が立ったトニーは『トップガン』を監督。1981年に開局して大ムーブメントを巻き起こしていたMTVに倣い、映画をサントラのプロモーションビデオのように撮る斬新さと、細かなカット割りによる緊張感溢れるドッグファイトシーンが好評を博した。さらに主演のトム・クルーズは、本作によって世界的な大スターへの階段を駆け上がり、映画のサントラは爆発的な大ヒット。フライトジャケットのMA-1やレイバンのサングラスを着用したフォロワーが世界中に溢れるなど、これまでの映画とは異なるビジネス展開が発生するエポックメイキングな作品となった。 『トップガン』の大ヒットによって一役スター監督となったトニーだったが、その後の作品で『トップガン』を超える社会現象を巻き起こすような作品があったかというと微妙だ。シンプソンとブラッカイマーの出世作の続編『ビバリーヒルズ・コップ2』は前作を超えるヒットとはならなかったし、上り調子だったケビン・コスナーを主演に迎えた『リベンジ』も興行的には失敗となった。再びトム・クルーズとタッグを組んだ『デイズ・オブ・サンダー』はヒットしたものの、続くブルース・ウィリスの『ラスト・ボーイスカウト』は壊滅的な興行収入となってしまったのだ。 しかし『トゥルー・ロマンス』では痛快なバイオレンス・ラブ・ロマンスとして非情に高い評価を獲得し、盟友デンゼル・ワシントンと初タッグを組んだ『クリムゾン・タイド』は緊迫感溢れる潜水艦映画として大ヒットを記録した。ロバート・デ・ニーロとウェズリー・スナイプスが共演したストーカーサスペンスの『ザ・ファン』は奮わなかったが、『インデペンデンス・デイ』や『メン・イン・ブラック』で面白黒人枠でスターになったウィル・スミスをシリアスな役に挑戦した『エネミー・オブ・アメリカ』は興行的にも批評的にも成功を収め、再び売れっ子監督に返り咲いたトニーが2001年に監督したのが、この『スパイ・ゲーム』となる。 1991年。伝説のCIA工作員であるネイサン・ミュアー(ロバート・レッドフォード)は、この日をもってCIAを円満退職することとなっていた。しかし早朝から長年の友人であるCIA香港支局長のダンカン(デヴィッド・ヘミングス)からの電話で起こされることに。ダンカンからの情報は、ミュアーの愛弟子の工作員であるトム・ビジョップ(ブラッド・ピット)が、中国の蘇州刑務所での作戦中に拘束されたというものであった。しかもビジョップは中国で行われる別の作戦を途中離脱して、許可なく蘇州刑務所に潜入していたのだった。しかも折り悪く米中通商会談の直前ということもあり、アメリカ政府はビジョップ見殺しもやむなしの方向に流れていた。 CIA内では、何故ビジョップが職場放棄をしてまで蘇州刑務所に潜入したかを確認するため、ミュアーの上司であるフォルジャー(ラリー・ブリッグマン)とチャールズ・ハーカー(スティーヴン・ディレイン)らがミュアーを呼び出し、彼が知るビジョップの実像のヒアリングを開始する。そこでミュアーはビジョップと初めて出会ったベトナム戦争末期の暗殺作戦の話を語り始める。それはミュアーとビジョップの師弟関係と、CIA内でも誰も知らなかった様々な新事実が浮かび上がる15年に渡る長大な物語であった。そしてミュアーは決別していた愛弟子ビジョップを救うべく、ヒアリングの休憩時間の間をぬって、長年の工作員生活で培った手練手管を使っての救出作戦を策謀する。しかしビジョップ処刑までのタイムリミットはすでに20時間を切っていた……。 本作はロバート・レッドフォードとブラッド・ピットという新旧超絶ハンサム俳優の共演で話題となった映画なのだが、ただのハンサム俳優ではない二人の演技力が極限まで引き出された作品と言える。二人が演じたミュアーとビジョップの師弟関係の描き方が見事で、物語が進むにつれて二人の絆と確執が観る者の共感を呼ぶものとなっている。レッドフォードにとっては、僅かなチャンスを決して逃さないプロフェッショナリズムに徹しながらも熱い感情を内に秘めるミュアー役は、キャリアの後半の中でも傑出したキャラクターとなっている。筆者はこの作品から遡ること25年前に出演した『コンドル』でレッドフォードが演じた若きCIAエージェントのその後の姿がミュアーであると勝手に想像して楽しんだりしている。もちろんトンパチで生意気な天才エージェントのビジョップを演じたピットも素晴らしい。 トニーの演出も冴えまくり、トニーお得意の激しいカットの切り替えが過去と現在が入り混じる展開の中で効果を発揮。スパイアクションでありながら発生する激しい銃撃戦や、予想外の度を超えた大爆発も実にトニー映画らしい。また綿密に張られた伏線が、クライマックスで一気に回収される痛快な展開と、感動的でありながら決してしみったれた形で終わらない爽やかなラストは必見の作品となっている。 さて、本作はVHSやDVDなどのメディアに収録されたバージョンとテレビ東京の木曜ロードショーで放映されたバージョン、そしてフジテレビのプレミアステージで放映されたバージョンの3つのバージョンの日本語吹替え版が存在している。メディアバージョンはレッドフォード役と言えばこの人、野沢那智が担当し、ピット役は定番の山寺宏一が担当。そしてテレ東バージョンではテレ東・テレ朝のピット役の定番声優・森川智之と、レッドフォード役には広川太一郎が担当したりなんかしちゃったりしている。フジテレビバージョンのピット役は、日テレ・フジ版のブラピ定番声優の堀内賢雄が担当し、レッドフォード役には磯部勉という意外なキャスティングがされているのだが、これがまた望外にハマっている(広川版に近い感じ)。 何と今回はザ・シネマでこの3バージョンがすべて放送されるので、それぞれのバージョンを聴き比べて、名人たちの吹替えの妙を楽しんで頂きたい(筆者は原語版も含めて、テレ東版が一番のお気に入りです)。■

-

COLUMN/コラム2017.12.09

12月8日(金)公開『オリエント急行殺人事件』!なんでもできる人・ケネス・ブラナーがこのクラシックにどう挑むか!?

原作者の曽孫も賞賛する、ブラナー版『オリエント急行殺人事件』の独自性 ひとつの難事件を解き終え、イスタンブールからイギリスに向かうべく、オリエント急行に乗り込んだ名探偵エルキュール・ポアロ(ケネス・ブラナー)。そこで出会ったアメリカ人の富豪、ラチェット(ジョニー・デップ)に身辺警護を頼まれるが、ポアロはあっさりと断ってしまう。だがその夜、雪崩のために脱線し、立ち往生を食らったオリエント急行の客室で、刺殺体となったラチェットが発見される……。「マルチキャスト」「オールスター」「アンサンブル共演」etcー。呼び名は多様だが、主役から端役に至るまで、登場人物すべてをスター級の俳優で固める映画というのは、ハリウッド・クラシックの優雅なスタイルだ。時代の趨勢によってその数は縮小されていったが、それでも夏休みや正月興行の花形としてときおり顔を出すのは、それが今もなお高い集客要素を包含しているからに相違ない。 そんなマルチキャスト方式の代表作ともいえる『オリエント急行殺人事件』は、ミステリー小説の女王として名高いアガサ・クリスティの原作のなかで、最も有名なものだろう。これまでに何度も映像化がなされ、とりわけシドニー・ルメット監督(『十二人の怒れる男』(57)『狼たちの午後』(75))による1974年のバージョンが、この偉大な古典の映画翻案として多くの人に「衝撃の結末」に触れる機会を与えてきた。 今回、ケネス・ブラナーが監督主演を務めた新生『オリエント急行殺人事件』は、そんなルメット版を踏まえ、徹底した豪華スターの共演がなされている。しかしどちらの作品も、マルチキャストは単に集客性を高めるだけのものではない。劇中におけるサプライズを成立させるための重大な要素であり、必要不可欠なものなのだ。ありがたいことにミステリー愛好家たちの努力と紳士協定によって、作品の命といえるオチに関しては「ルークの父親はダース・ヴェイダー」よりかろうじて秘密が保たれている。なので幸運にして本作の結末を知らない人は、この機会にぜひ「なぜ豪華キャストでないとオチが成立しないのか?」という驚きに触れてみるといい。 とはいえ、モノが徹頭徹尾同じであれば、長年愛されてきたアガサの原作にあたるか、最良の映画化であるルメット版を観れば事足りるだろう。しかし今回の『オリエント急行殺人事件』は、過去のものとは一線を画する価値を有している。 そのひとつとして、ブラナー監督が同時に稀代の名探偵である主人公ポアロを演じている点が挙げられるだろう。『愛と死の間で』(91)や『フランケンシュタイン』(94)など、氏が主役と監督を兼ねるケースは少なくない。しかしアガサ・クリスティ社(ACL)の会長兼CEOであるジェームズ・プリチャードによると、このアプローチに関し、今回は極めて強い正当性があるという。いわく、「ポアロという人物はこの物語の中で、登場人物全員を指揮している立場であり、ある意味で監督のような仕事をしている存在です」とーー。 かつてさまざまな名優たちが、ポアロというエキセントリックな名探偵を演じてきた。しかしこの『オリエント急行殺人事件』におけるブラナーのポアロは、プリチャードが指摘する「物語を指揮する立場」としての役割が色濃い。列車内での殺人事件という、限定された空間に置かれたポアロは、乗客たちのアリバイを事件と重ね合わせて検証し、理論づけて全体像を構成し、犯人像を浮かび上がらせていく。確かにこのプロセスは、あらゆる要素を統括し、想像を具象化する映画監督のそれと共通している。だからこそ、役者であると同時に監督としてのスキルを持つ、ブラナーの必要性がそこにはあるのだ。 さらにはブラナーの鋭意な取り組みによって、この『オリエント急行〜』は原作やルメット版を越境していく。完全犯罪のアリバイを解くだけにとどまらず「なぜ容疑者は殺人を犯さなければならなかったのか?」という加害者側の意識へと踏み込むことで、この映画を犯罪ミステリーという立ち位置から、人が人を断罪することへの是非を問うヒューマニティなドラマへと一歩先を行かせているのだ。シェイクスピア俳優としてイギリス演劇界にその名を馳せ、また監督として、人間存在の悲劇に迫るシェイクスピアの代表作『ヘンリー五世』(89)や『ハムレット』(96)を映画化した、ブラナーならではの作家性を反映したのが今回の『オリエント急行殺人事件』最大の特徴だ。ブラナーが関与することで得られた成果に対し、プリチャードは賞賛を惜しまない。 「ケネスは兼任監督として、ものすごいリサーチと時間と労力をこの作品に注いでくれました。映画からは、そんな膨大なエネルギー量が画面を通して伝わってきます。『オリエント急行殺人事件』はアガサの小説の中でも、もっとも映像化が困難な作品です。しかしケネスの才能あってこそ、今回はそれをやり遂げることができたといえるでしょう」 ブラナー版の美点は、先に挙げた要素だけにとどまらない。密室劇に重きを置いたルメット版とは異なり、冬場の風景や優雅な客車の移動ショットなど、視覚的な攻めにも独自性がみられるし、『ハムレット』で実践した65mmフィルムによる撮影を敢行し、マルチキャスト同様にクラシカルな大作映画の優雅さを追求してもいる。 『忠臣蔵』や『ロミオとジュリエット』のような古典演目が演出家次第で表情を変えるように、ケネス・ブラナーの存在を大きく誇示する今回の『オリエント急行殺人事件』。そうしたリメイクのあり方に対する、原作ファンや観客の受け止め方はさまざまだ。だが殺人サスペンスという形式を用い、人の愚かさや素晴らしさを趣向を凝らし描いてきた、そんなアガサ・クリスティのマインドは誰しもが感じるだろう。 古典を今の規格に適合させることだけが、リメイクの意義ではない。古典が持つ普遍的なテーマやメッセージを現代に伝えることも、リメイクの切要な役割なのである。■ © 2015 BY EMI FILM DISTRIBUTORS LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

-

COLUMN/コラム2017.12.05

VFXの発展に寄与したロシアの“スター・ウォーズ”『ナイト・ウォッチ』『デイ・ウォッチ』~12月6日(水)ほか

■この世に人間がいるように、”異種”もまた存在する---。 前々回の『プリズナー・オブ・パワー 囚われの惑星』(08)そして前回の『メトロ42』(13)を例にとり、筆者(尾崎)担当の本コラムでは連続して「国産映画のハリウッド化」という、ロシア映画界の変容のプロセスに触れてきた。だが真の意味でこの『ナイト・ウォッチ』(04)と『デイ・ウォッチ』(06)こそが、ロシア映画の歴史を一新させた作品といっていいだろう。しかし両作の公開からすでに11年が経ち、その偉業はやや薄らいだ感がある。今やハリウッド映画に距離を詰めすぎ、そのイミテーションな佇まいが笑いの対象となっているロシア映画だが、興行成績を大きく塗り替え、またロシアン・ポップカルチャーとして同国のエンタテインメント・ムービーの新たなスタイルを生んだ本作の価値は大きい。このダークファンタジーの、果たして何がすごかったのかーー? それを思い出し、改めて敬意を払うのもムダな行為ではないだろう。 光と闇の超能力者である異種たちがお互いを監視し、1000年ものあいだ平和が均衡が保たれている人間の世界。『ナイト・ウォッチ』は、その均衡を破壊する邪悪な存在の復活と、光と闇が再び戦闘状態に入ろうとする物語だ。そして前作が“光の側の視点”で描かれているのに対し、『デイ・ウォッチ』は光側のドラマを中心とした物語だ。光と闇が休戦協定を結んで1000年目の現在、その均衡を破ると予言された異種の「闇側」が登場するのが『ナイト〜』ならば、『デイ〜』は「光側」が頭角を現し、予言どおり均衡は破られて全面戦争に突入するという展開を描いている。こうして両作は、ロシア映画の旧態依然とした表現の外殻をやぶり、ハリウッドに拮抗するようなエンタテインメント映画の新たなフォーマットを作り出し、ロシア映画史上空前の興行的ヒットを打ち立てたのだ。 ■監督ティムール・ベクマンベトフの成した偉業 本作を監督したティムール・ベクマンペトフは1961年生まれで、数多くのコマーシャルを手がけてきたCMディレクターだ。そのため映像の持つ力を熟知し、同時に優れたマーケッターでもある。 まず『ナイト・ウォッチ』を監督するにあたってベクマンペトフがおこなったのは、視覚効果ファシリティ(設備)のインフラ整理だ。同作以前、ロシアでは大作映画のVFXやCGを手がけるような、大手のファシリティがひとつとして存在しなかった。スタジオの民営化によって小型の製作会社が乱立し、VFXの工房も同じような轍を踏んでいたのである。 ベクマンペトフはこうした、CMくらいでしか活かすことのできないロシア圏内の小規模な視覚効果ファシリティを、映画用に大きくひとつにまとめたのだ。複数のファシリティをコミュニティに置き、ネットワークを介して仕事を共有することで、デジタル視覚効果のワークフローと組織化を確立。CGやVFXのクオリティをあげることに成功している。それによって『ナイト・ウォッチ』は、ロシア映画としても異例ともいえる全編1000ショットに及ぶVFXと、36%を占めるCGエフェクトを作り上げている。こうしたVFXのインフラ整理によって、続編である『デイ・ウォッチ』はより精度を高めたVFXショットを、『デイ』よりも安価で数多く生み出している。 なによりこうしたインフラ整理は、ハリウッドに立派なモデルケースがある。1977年の映画『スター・ウォーズ』の製作がおこなわれたさい、監督であるジョージ・ルーカスから相談を受けた視覚効果マンのジョン・ダイクストラが、同作専用の視覚効果スタジオを設立。それまで映画会社の一部門だった視覚効果班が、大型ファシリティとして拡大化し、映画を支える存在になったのだ。それが現在のインダストリアル・ライト&マジック、通称ILMである。つまりベクマンペトフのおこなったことは、ロシアにILMを作ったに等しく、すなわち『ナイト・ウォッチ』はロシア映画界の『スター・ウォーズ』と喩えていいだろう。 また彼はロシア映画で初めてといえる本格的な「プロダクト・プレイスメント」を導入し、このシリーズに徹底したリアリティとコストダウン効果をもたらしている。プロダクト・プレイスメントとは、映画やテレビドラマの劇中に実在の商品や企業を映し出すことで、広告収入を得るシステムのこと。もとよりセルゲイ・ルキヤネンコによる原作は、例えば主人公がロックマニアという設定から、文中ではピクニックやブラックモアズ・ナイトなどのハードロック系サウンドの名前が出てきたり、他にも実在のバンドや企業名が多く登場し、ロシアの現代社会に異世界が存在するリアリティ作りに一役買っている。映画ではさらにそうした性質を徹底させることで、多くのロシア人の共感を得ることができ、映画は大きな興行的成功をモノしたのである ■幻となったシリーズ三作目『トワイライト・ウォッチ』 しかし、この二部作を愛する者にとってつくづく残念なのが、シリーズ第三作目となるはずだった『トワイライト・ウォッチ』の頓挫だろう。『ナイト』そして『デイ』の成功の後、ベクマンベトフはマーク・ミラーとG・J・ジョーンズの共著によるグラフィック・ノベルを原作とした『ウォンテッド』(08)を手がけ、本格的にアメリカ映画界進出を果たしている。そしてこの『ウォンテッド』の後、氏は満を持して『トワイライト・ウォッチ』に着手する予定だったのだ。同企画はハリウッド資本とロシア資本による合作となり、本編言語も英語になるとアナウンスされていたが、ファンはそれ以上に、ストーリーに対して耳目を傾けていた。というのも『デイ・ウォッチ』は、ルキヤネンコの原作版『ナイト・ウォッチ』のエピソード第2章「仲間の中の仲間」(映画でアントンとオリガの肉体が入れ替わるくだり)がベースとなっており、厳密に言えば小説版『デイ・ウォッチ』(ルキヤネンコとウラジーミル・ワシーリエフとの共同執筆)の映像化というワケではない。そのため物語が原作に準拠するのか、映画オリジナルの道を歩んでいくのか、そのことが最大の関心事だったのだ。それがうやむやになってしまったのは、かえすがえすも惜しい。 結局、シリーズがペンディングとなってしまった理由は、ペクマンペトフがハリウッドでの成功を得たためとも、同じ題材を取り組むことに飽きたためとも言われている。そもそも氏のような優秀なロシア映画人の海外流出は、世界的にロシア映画の知名度を上げることによる、外資獲得のもくろみがあった。しかしハリウッドナイズされた作品を手がけ、ロシア映画のハリウッド化に大きく貢献した男が、ハリウッドに身を沈めていくというのも皮肉な展開である。 とはいえ、“光”と“闇”という2大勢力の対立、そして「異種は自らの意志でどちらの側にでもつくことができる」という本作の基本設定になぞらえて、ここは「ロシア映画の革命を起こした異種が、ハリウッド側についた」とドラマチックに捉えるのが、この二部作のクリエイターらしい解釈かもしれない。■ © 2004 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

-

COLUMN/コラム2017.11.30

個人的に熱烈推薦!編成部スタッフ1人1本レコメンド 【2017年12月】にしこ

監督自身、アイルランドからアメリカへ移住し、自らの夢を叶えた人物。作中の様に、奇跡の様な飛び道具キャラクターの存在は実際あったかわかりませんが、当時の自分と家族のもがきを懐かしく、そして同じ様な経験をしたであろう、多くの他国からアメリカへやって来た人たちへの暖かく愛しい目線で描かれる名作です。2人の娘、クリスティとアリエルを連れてカナダ経由でアメリカにやってきたジョニーとサラ夫妻。入国規制が緩いカナダ経由でNYに入ろうとした冒頭から緊迫感が漂います。なぜ彼等はアイルランドからニューヨークへやってきたのか。言葉では言い表せない喪失をなんとか心機一転に変えるためにやってきたその理由は、作中で明かされます。小学校高学年の長女クリスティは長女らしいしっかり者。いつもハンディカムを回して家族を撮影しています。それは彼女が家族を俯瞰で観察し、必要とあればその均衡あやうい絆のバランスを保つため。物語は彼女の目線で語られていきます。一方幼い妹のアリエルは、その天真爛漫さで、新天地であるニューヨークの生活を子供ならではの柔軟性で楽しみ、家族を和ませます。そんな2人と対照的に、両親であるジョニーとサラは、まだぬぐいきれない喪失感と日々の生活の苦しさに余裕のない毎日。サラはジョニーに言います。「幸せなフリをして。子供たちのために。お願い」と。どんなに愛し合っていても、それだけでは超えられない悲しみがある。人には人それぞれの悲しみがあり、それを肩代わりすることはできないから。そんな生活の中、ヤク中患者の巣窟の様なニューヨークの治安の悪い地域のマンションに住む家族は、ハロウィンをきっかけに、謎の隣人マテオと出会う事になります。アリエルが「トリック・オア・トリートをやってみたい!」と言い出した事がきっかけ。これは、アイルランドからやってきた家族、というところに重要な意味が有ります!なんとアイルランドはハロウィン発祥の地でありながら「トリック・オア・トリート」がありません!これは、アメリカで生まれた独自の風習。アイルランド本国ではハロウィンは精霊や妖精が集うお祭りなので、日本でいうとねぶた祭りみたいに、でっかい山車が街を凱旋する。みたいなお祝いの仕方をします。(アイルランド在住1年。ザ・シネマ編成部にしこ体験談。)謎の隣人マテオははたして何者なのか?何者かどうかはさておき、彼との出会いで家族の運命が変わっていきます。学校の課題でハロウィンのコスチュームを作る事になった姉妹。姉のクリスティが「秋」の仮装をしたことを指摘された時に、「autumだね!」という母に「fall」よ!といいます。アイルランドでは秋の事を「オータム」と、アメリカでは「フォール」と言う。こういった文化の違いに子供たちが日々学び、格闘している姿をさらっと描くところも名匠の手腕。そして、クリスティ、アリエル姉妹を演じた実際の姉妹であるボルジャー姉妹。彼女達の純度の高いあの日々しか撮りえなかった瞬間を収めたというだけで、この作品には価値があると思います。クリスティが学校の学芸会で「デスペラード」を独唱するシーンの尊さ。アリエルの底抜けな純真さ。あえていいたい。この作品の主役は彼女達です。この作品の脚本は、監督のジムと娘の共同で書かれたもの。苦しく、懐かしく、そして輝かしかった日々であったことが、この作品を観ればわかります。必見です。■ © 2003 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

-

COLUMN/コラム2017.11.22

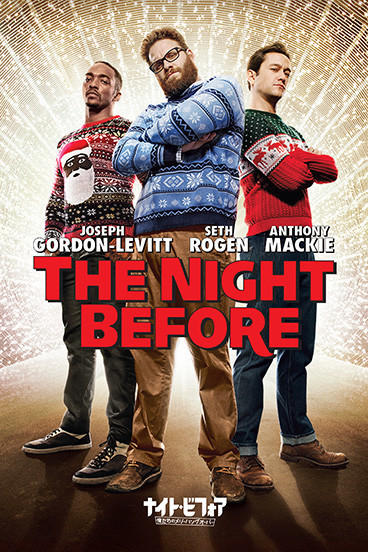

ナイト・ビフォア 俺たちのメリーハングオーバー

2001年、クリスマス・イブのニューヨーク。両親を事故で失ったイーサン(ジョゼフ・ゴードン・レヴィット)を励まそうと友人のアイザック(セス・ローゲン)とクリス(アンソニー・マッキー)が集まったことから、その恒例行事は始まった。ロックフェラー・センターのクリスマス・ツリーを見物して、中華を食べ、カラオケ屋で歌いまくる三人だけのクリスマス・パーティだ。 しかし時は流れ、アイザックは出産寸前の妻を持つ弁護士、クリスはアメフト界のスターに。恒例のパーティも2015年で終了ということに決まったのだった。そんな中、相変わらず定職も持たずフラフラしているイーサンは、長年探し求めていたものを偶然ゲットする。それは選ばれた者しか招待されない秘密のクリスマス・パーティ「ナットクラッカー・ボウル(くるみ割り舞踏会)」のチケットだった。喜ぶイーサンはふたりを誘って出かけることに。ところがアイザックが持ち込んだドラッグが事態を思わぬ方向に導いていき……。 クリスマスを題材にした映画は沢山あるけど、本作『ナイト・ビフォア 俺たちのメリーハングオーバー』もその伝統を受けついだコメディだ。監督と原案は『ウォーム・ボディーズ』(13年)のジョナサン・レヴィン。彼の出世作『50/50 フィフティ・フィフティ』(11年)に出演していたジョゼフ・ゴードン・レヴィットとセス・ローゲンのリユニオン作でもある。 残るひとりのアンソニー・マッキーは『デトロイト』(17年)など、本来はシリアス路線多めの俳優だが、空飛ぶスーパーヒーロー、ファルコンを演じる「マーベル・シネマティック・ユニバース」の一編『アントマン』(15年)ではローゲンと親しいポール・ラッド扮するアントマンとユーモラスな絡みを見せており、本作でも抜群のコメディ・センスを見せている。 またヒロインのダイアナを演じるリジー・キャプランは、ジャド・アパトーが製作した伝説のテレビ番組『フリークス学園』(99〜00年)で共演して以来、ローゲンとは友人同士。ローゲン監督兼主演作『ザ・インタビュー』(14年)では同番組出身のジェームズ・フランコの相手役を務め、『グランド・イリュージョン 見破られたトリック』(16年)ではジェームズの弟デイヴの相手役を演じている。 おまけにローゲンの妻役を演じるジリアン・ベルも、ローゲンの弟分ジョナ・ヒルが主演した『22ジャンプ・ストリート 』(12年)で名を挙げたコメディ女優だったりする。このため、映画全体がまるで仲間内で開かれたクリスマス・パーティのようなヴァイブスに満ちているのが印象的だ。そんなわけで本作、理屈なしで楽しめる映画ではあるのだけど、さらに楽しめるように幾つかトリビア的なチェック・ポイントを紹介しておきたい。 ひとつめは過去のクリスマス映画の傑作へのオマージュ。映画内でその種明かしをする役目を果たすのが<ブロード・シティ>の片割れとして知られる女性コメディアン、イラナ・グレイザー演じる謎の女レベッカだ。クリスマスを憎んでいる設定の彼女はこんな発言をする。 「あたしが尊敬しているのは『ホーム・アローン』の泥棒と『ダイ・ハード』のハンスよ」 前者はジョン・ヒューズが製作と脚本、クリス・コロンバスが監督を務めたキッズ・ムービーの古典で、クリスマス・シーズンにひとり自宅に取り残されながら泥棒を撃退する少年を描いたメガヒット作だ。『ナイト・ビフォア』ではマリファナを奪ったレベッカを追いかけるクリスがコケるシーン、そしてアイザックが久しぶりに手に持った携帯に着信が96件も入っていることを知ってビックリするときのポースが『ホーム・アローン』のパロディになっている。 もう一本の『ダイ・ハード』は、強盗団に占拠されたビル内でひとり立ち向かう刑事を描いたブルース・ウィリス主演のアクション大作。クリスマス・パーティの真っ只中に事件が発生する設定のため、劇中では様々なクリスマス・ソングが流れる。『ナイト・ビフォア』の劇中で三人が熱唱するランDMCのラップ・ナンバー「クリスマス・イン・ホリーズ」も元は『ダイ・ハード』で流れた曲のひとつだ。 またレベッカが尊敬する人物として挙げた<ハンス>はその強盗団のリーダーで、演じた故アラン・リックマンにとっては『ハリー・ポッター』シリーズでスネイプ先生を演じるまで代表作とされていた悪役。レベッカがビルから落ちるシーンは、ハンスの死亡シーンのまんまパロディになっている。 ついでに言うとレベッカが「あたしはグリンチなんだ」と己を喩える<グリンチ>はドクター・スースが57年に刊行した絵本『いじわるグリンチのクリスマス』 の主人公で、クリスマスが大嫌いなモンスターの名前。00年にジム・キャリー主演で映画化されているので、そちらもチェックして欲しい。 二つ目のチェック・ポイントは、イーサンがほかの二人に無理やり着せるダサい柄モノのセーター。これは<アグリー・クリスマス・セーター>と呼ばれるもので、元々おばあちゃんがプレゼントとして孫にあげるような手編みのクリスマス・セーターがルーツなのだが、『ブリジット・ジョーンズの日記』(01年)でコリン・ファースが着たあたりから再注目され、クリスマスに敢えて悪趣味なデザインのセーターを着ることが流行になったものだ。『ナイト・ビフォア』で三人がセーターの柄を他人からあまりツッコまれていないのは、こうした背景があるからだ。 三つ目のチェック・ポイントは、アイザックが着ているそのアグリー・クリスマス・セーターが示している。描かれているのは<ダビデの星>。イスラエルの国旗にも用いられているこのマークはユダヤ民族のシンボルマークでもある。クリスマスはキリストの誕生を祝うイベントなので、通常ユダヤ教徒は祝わない。代わりにこの季節、彼らは紀元前1世紀にユダヤ人がセレウコス帝国(現シリア)からエルサレムを奪回した故事を祝って<ハヌカ>と呼ばれる行事を行う(ていうか、後発のキリスト教がハヌカにぶつける形でキリストの誕生をこの時期に設定した可能性が高い)。つまりダビデの星柄のアグリー・クリスマス・セーターというのはその存在だけでギャグなのだ。 もちろんアイザックが成り行きでキリスト教会の深夜ミサに参列したり、そこで「俺たちはキリストを殺していない!」と絶叫する(キリストはユダヤ人だが、同胞に密告されて死刑になったとされている)のもギャグである。もちろんセス・ローゲン自身がユダヤ系だから、こうしたギャグが許されることを言い添えておきたい。 四つ目のポイントは豪華なゲストたち。マイリー・サイラスが本人役で「ナットクラッカー・ボウル」に登場して大ヒット曲「レッキング・ボール」を熱唱するほか、ローゲンの盟友ジェームズ・フランコが思わぬ形で<ジェームズ>役で参戦する。アイザックとやたらイチャイチャするのは、ローゲンとフランコの仲良しぶりのパブリック・イメージをデフォルメしたものだろう。 マイケル・シャノンの怪演も特筆しておきたい。『マン・オブ・スティール』(13年)のゾッド将軍や『ノクターナル・アニマルズ』(16年)の鬼刑事アンデスといった強面の役を得意とする彼が本作で演じるのは、謎めいたヤクの売人<ミスター・グリーン>。本作のストーリーの鍵を握っているのは、高校時代から三人にヤクを売り続けてきた彼なのである……といっても、そこに深い理由や哲学はないわけだけど。なぜなら本作は楽しさ最優先のパーティ・ムービーなのだから。 © 2015 Columbia Pictures Industries, Inc. and LSC Film Corporation. All Rights Reserved.

-

COLUMN/コラム2017.11.15

五臓六腑にサイモン・ペグが染み渡る珠玉のダークコメディ『変態小説家』~11月08日(水)ほか

■ブリットコムの伝統を踏襲しつつ、新しい境地に立つ怪作 児童作家から犯罪小説家へと転身を図るべく、ビクトリア朝時代の連続殺人事件を研究していた主人公ジャック(サイモン・ペグ)。ところがそのうち「自分も殺人鬼に殺されるのでは?」という妄執に取り憑かれ、引きこもり状態になってしまう。そんなある日、ジャックはエージェントから「ハリウッドの経営幹部があなたの仕事に興味を抱いている」と聞かされ、その重要会議に出るための準備を迫られる。そして彼が家から一歩外へと踏み出したとき、ジャックはさらなる恐怖と直面することになるのだ! 『変態小説家』……いやぁ、それにしても、ため息が漏れるくらいひどい邦題である。原題も“A Fantastic Fear of Everything”(すべての素晴らしい恐怖)と、冒頭のストーリーを踏まえていないと抽象的で理解に困るが、それでもその不忠実さは邦題の比ではない。せめてもうひとつばかし知恵を絞り『妄想小説家』くらいのニュアンスを持たせて欲しかった。それというのも、この要領を得ない邦題のせいで、本作の持ち味がいまひとつ周りに伝わっていない気がするからだ。 そう、このサイモン・ペグ主演のホラーコメディには、いろいろと楽しい要素が詰まっている。まずパラノイアに陥ったジャックの心象が、彼の手がけた児童文学の形を借り、不条理な世界を形成していく異様な語り口が独特だ。そこへ加え、密室から外界へと舞台が移行していく急展開の妙や、細かな伏線を抜かりなく回収していく「空飛ぶモンティ・パイソン」(69〜74)式の構成など、由緒正しいブリットコム(英国コメディ)の韻を踏まえつつ、この映画ならではの世界を形成しているのだ。そもそも主人公が殺人鬼の影に支配される設定からして、ブラックな笑いを特徴とするイーリング・コメディ(英イーリング撮影所で製作された黄金期のコメディ作品群)の様式をまとい、ブリットコムの古典的な流儀に対して敬意を示しているし、また同時にサイモン・ペグの盟友であるエドガー・ライト監督が成立させた、軽快にリズムを刻むフラッシュ編集を採り入れるなど、ブリットコムの最先端な手法にも目配りしている。そうした性質もあって、本作は『007』シリーズの撮影で知られるイギリスの伝統スタジオ、パインウッドが支援している低予算映画の第一回作品となった(撮影自体はもうひとつの伝統スタジオ、シェパートンで行なわれているのが皮肉だが)。 ■笑いの異能者による一人芝居を楽しめ! 本作を監督したクリスピアン・ミルズは、映画『キングスマン』(14)でも楽曲が使用されている英国ロックバンド「クーラ・シェイカー」のギターボーカルとして知られている。なによりもお父さんが、英国を代表する喜劇役者ピーター・セラーズの主演作を数多く手がけたロイ・ボールティング監督で、ブリットコムの血筋をひいた作り手といえる。事実、これが初監督とは思えぬ堂に入ったコメディ演出や、既知されるコメディ映画に類例のない不思議なお笑い感覚が全編にただよっている。 また共同監督として、レディオヘッドやザ・ヤング・ナイヴスのMVで知られるPVディレクター&アニメーターのクリス・ホープウェルが共同監督に名を連ね、彼が手がけたレディオヘッド「ゼア・ゼア」のPVに登場した、動物たちのモデルアニメーションが本作でも効果的に使われている。 だが何にもまして、主人公のジャックを演じたサイモン・ペグ自身の存在が、独特のユーモアとして機能している。特に映画の前半に展開される、彼の一人芝居は圧倒的な見ものだ。常に何かに怯えている狭心なさまや、外界を警戒していたジャックが意を決し、全ての元凶となるコインランドリーに向かうまでの葛藤を、ひたすらハイテンションな演技と、古典落語を演じる噺家のごとき言葉たぐりと感情表現で、観る者を飽きさせることなく劇中へと誘っていく。 このように主人公が常に不安を抱えた一人芝居は、主人公の女性が検診を受け、結果がわかるまでの感情の揺れ動くさまをリアルタイムで捉えた『5時から7時までのクレオ』(62)や、男性恐怖症の女性が妄執にとらわれていくプロセスを丹念に描いたロマン・ポランスキー監督の『反撥』(65)に近いテイストのものといえる。特に本作の場合、後者である『反撥』からの強い影響は明らかだ。象徴的に挿入される眼球のアップや、同作の主人公キャロルの画面から滲むような焦燥感など、それらを『変態小説家』は劇中で見事なまでに反復している。いちおう本作は『ウィズネイルと僕』(87)で知られるブルース・ロビンソン監督が執筆した小説“Paranoia in the Launderette”を基にしたという指摘があるが、こうした映画を出典とするディテールも、同作のプロデュースを務めているサイモンのオタク的なこだわりを感じさせる。 ■実際のサイモン・ペグは、映画とは真逆!? そんなふうに、プロデューサーとしてこの映画を成立させ、また劇中でも圧倒的なパフォーマンスを見せるサイモン・ペグだが、筆者が主演作『ホット・ファズ -俺たちスーパーポリスメン!』(07)の宣伝プロモーションで出会ったときの彼は、あの突き抜けて陽性な感じとは程遠い、物静かで知性的な雰囲気をただよわせていた。もちろん、ときおり楽しいコメントを提供し、周囲に笑いをもたらしてくれるが、それは同席したエドガー・ライト監督の談話を補足するような場合がほとんどで、自分から率先して笑いをとるようなことはなかったと記憶している。 『ショーン・オブ・ザ・デッド』(04)や『宇宙人ポール』(11)など、サイモンとの数多いコンビ共演で知られているニック・フロストは、こうしたコメディ俳優の二面性を主演作『カムバック!』(14)で取材したさい、以下のように語っていた。 「コメディ俳優は 実生活も笑いと楽しさにあふれていると思われがちだけど、コメディとドラマを自然体で演じるタイプの役者は、精神的にも相当の負荷がかかるんだよ」(*1) もっとも、このコメントは同じ頃に亡くなった名優ロビン・ウィリアムスの訃報に触れたものだったのだが(同作の劇中、ロビン主演のTVコメディ『モークとミンディ』(79)が引用されている)、先のサイモンの印象があまりにも強く残っていたので、筆者は反射的に彼の盟友サイモンのことを連想してしまった。 スクリーン上のサイモンと現実の彼との隔たりに、精神的負荷が起因していると思うほど短絡的ではないにせよ、フロストの話は笑いを生業とする役者にはテンプレのごとくついてくるものだ。しかしサイモンの場合、こうしたギャップをコントロールし、あえて自身の中で楽しんでいるフシがある。例えば先の『ホットファズ』のインタビューでも、 「僕はイギリスの、あまり事件が起こらない場所で育ったんで、ロンドンの観光地みたいなところで怪奇事件が起きたら面白いと思い、アイディアを膨らましたんだ」(*2) と発想のきっかけをこのように話していたし、ジェリー・ブラッカイマーが製作するハリウッド・アクション映画のテイストを拝借したことにも、 「ハリウッド・アクションに決して悪意を抱いているワケじゃなく、二兆拳銃の銃撃戦が田舎のパブで行われている、そんなセッティングのズレに笑ってほしいんだよ」(*3) と答えている。なので『変態小説家』で見せた演技も、こうしたギャップにこだわるサイモン自身を体現しているのかもしれない。単にインタビュー当日、虫の居所が悪かっただけかもしれないが、邦題が招く誤解を少しでも和らげるためにも、このようにまとまりよく結ばせてほしい。■ ©2011 SENSITIVE ARTIST PRODUCTIONS LIMITED

-

COLUMN/コラム2017.11.10

イギリスの名監督がキャリアの初期に放った、“奇妙な魅惑”が息づく不完全な犯罪ロードムービー『殺し屋たちの挽歌』〜11月25日(土)ほか

スティーヴン・フリアーズはちょっとした映画マニアならば誰もがその名を知るイギリス・リーズ出身の映画監督だが、その個性をひと言で表現できる人は筆者も含めてほとんどいないだろう。若き日のダニエル・デイ=ルイスが主演した『マイ・ビューティフル・ランドレット』(85)で初めて日本に紹介されたこのフィルムメーカーは、それ以降、約20本が日本公開されているが、手がけるジャンルやテーマは多岐にわたり、どれが自分で企画を主導した作品で、どれが雇われ仕事なのかも区別しがたい。『マイ・ビューティフル~』と『プリック・アップ』(87)が立て続けに公開された1980年代半ばには“マイノリティーを描く社会派監督”のイメージで語られることがあったが、その後、ラクロの官能小説の映画化『危険な関係』(88)でハリウッドに進出すると、サスペンス、ヒューマン・ドラマ、コメディ、時代ものを次々と発表。近年は『あなたを抱きしめる日まで』(13)、『疑惑のチャンピオン』(15)、『マダム・フローレンス! 夢見るふたり』(16)という“実話が元ネタ”以外の共通点がほとんど見つかりそうもない映画を世に送り出している。 フリアーズの凄いところは、こうした多様な作品群のほぼすべてで水準以上の結果を叩き出してきたことだ。強烈な作家性を前面に押し出すタイプではないが、ストーリーテラーとしてのバランス感覚や手際よさに優れ、どの作品を観ても退屈しない(というか、ほとんどが面白い!)。要するに、極めてアベレージの高い職人監督にしてヒットメーカーであり、プロデューサーからすればこれほど重宝する人材はいない。「さて、このややこしい企画をどうしたものか。まずフリアーズに話を持っていくか」。きっとハリウッドやイギリスにはそんな思考回路でフリアーズにオファーを出し、彼の卓越した手腕の恩恵に浴してきた製作者が何人もいるはずだ。 目立った受賞歴は『ハイロー・カントリー』(00)でのベルリン国際映画祭銀熊賞(監督賞)くらいなものだが、『グリフターズ/詐欺師たち』(90)、『クィーン』(06)でアカデミー賞監督賞に二度ノミネートされ、『プリック・アップ』と『ザ・ヴァン』(96・未)でカンヌ国際映画祭コンペティションに参加している実績は、堂々たる名匠と言ってもいい。加えて『靴をなくした天使』(92)、『スナッパー』(93)、『ハイ・フィデリティ』(00)、『堕天使のパスポート』(02)のような愛すべき秀作、佳作も多数発表しているのだから、新作が届くたびに「とりあえずフリアーズなら観ておくか」と考える筆者のような映画ファンは少なくないはずだ。 だいぶ前置きが長くなったが、今回のお題の『殺し屋たちの挽歌』(84)は、フリアーズが『マイ・ビューティフル・ランドレット』の前年に撮った日本未公開作品である。『Gumshoe』(71・未)に続く劇場映画第2作だが、この人はBBCのディレクターとして膨大な数のTVムービーを手がけているので、当時すでに40代半ばの中堅どころであった。邦題はまるで香港ノワールのようだが、濃厚でエモーショナルな人間模様や派手なドンパチで見せる暗黒街ものではなく、極めてクール&ドライなタッチの犯罪映画だ。 物語はギャングの一員であるウィリー・パーカー(テレンス・スタンプ)がイギリスでの裁判に出廷し、銀行強盗の仲間を裏切る証言を行うシーンから始まる。それから10年後、司法取引によって罪を軽減されたパーカーはスペインの田舎町でひっそりと暮らしているが、執念深い組織は現地にベテランの殺し屋ブラドック(ジョン・ハート)と若い助手のマイロン(ティム・ロス)を派遣。荒っぽく拘束されたパーカーは、組織のボスが待つパリまで車で運ばれることになる。ところが途中立ち寄ったマドリードで揉め事に遭い、マギー(ラウラ・デル・ソル)という若い娘を道連れにするはめになった一行の旅は、それをきっかけに迷走していく。 いわゆる“護送もの”のロードムービーなのだが、『ガントレット』(77)や『ミッドナイト・ラン』(88)のように登場人物が行く先々で危機一髪のアクションを繰り広げる映画ではない。パーカーは組織を裏切った後の10年間の隠遁生活であらゆる分野の書物を読破し、死をも恐れぬ悟りを開いたと言い放つ怪人物。1000キロ余り先のパリで待ち受けるボスに処刑されゆく運命にあるというのに、殺し屋コンビが走らせる車の後部座席でまったく動じることなく、薄気味悪い笑みさえ浮かべ続ける。このパーカーが発する得体の知れないカリスマ性が冷徹に任務を遂行しようとする殺し屋たちを動揺させ、さらには激しい気性と色気を兼ね備えたファムファタール、マギーの存在がいっそう状況をややこしくさせる。旅のスタート地点で主導権を握っているのは明らかに殺し屋コンビだが、ロードムービーに付きものの寄り道を繰り返すたびに4人の関係性はじわじわとねじ曲がり、当初はごくシンプルな設定に思えた犯罪劇がいつしか危うい心理サスペンスに変容してくのだ。 オフホワイトのスーツに黒いサングラスをまとったブラドック役のジョン・ハート、血気盛んなトラブルメーカーのチンピラ、マイロンを金髪で演じたティム・ロス(これが映画デビュー作!)、そして謎めいた言動を連発して彼らを翻弄するパーカーに扮したテレンス・スタンプ。それぞれのユニークなキャラクターになりきった俳優3人の緊張感みなぎるアンサンブル、そこからにじみ出す静かな狂気や人間的なおかしみが実に豊かで素晴らしい。彼らのささいな表情の変化や仕種を的確にすくい取るフリアーズの演出もまた、前述した円熟の“バランス感覚”や“手際のよさ”とはひと味もふた味も違う繊細さ、鋭さが随所にうかがえ、この緩やかに劇的な破滅へと突き進むロードムービーを魅惑的なものに仕上げている。何もかもが乾ききったスペインの広大なロケーションと、パコ・デ・ルシアのギター演奏をフィーチャーしたサウンドトラックも、本作の特異なムードの醸造にひと役買っている。冒頭のメロウな主題曲を手がけたのはエリック・クラプトンだ。 ただし、この映画には大きな難点がある。「人間は誰もが死に到達する。それは自然な出来事だ」。本作のテーマはそんなパーカーの哲学者のようなセリフに象徴される人間の生と死、その皮肉な行く末にあることは明白なのだが、クライマックスがあまりにも唐突で消化不良の感が否めない。それはそれで意外性はあるし、ジョン・ハートがラスト・シーンで披露する“ウインク”の演技は鳥肌ものなのだが、多くの観る者は不可解で腑に落ちない急展開に呆気にとられることだろう。殺し屋たちを追跡するスペイン警察の捜査責任者役にわざわざフェルナンド・レイを起用しておきながら、これといった見せ場がまったくないことも不自然である。ひょっとするとフリアーズ自身も、これらの点に不満を感じているのかもしれない。2011年にはフリアーズが本作をセルフリメイクするというニュースがネット上を駆けめぐったが、未だ実現しておらず続報を待ちたいところである。いずれにせよ、この“不完全な犯罪映画”はフリアーズの多彩なフィルモグラフィーの中でもとびきりの異彩を放ち、今なお一度観たら忘れられない奇妙な魅惑が息づいている。 ちなみに、今をときめくクリストファー・ノーランもこの映画の愛好者のひとり。2013年、Indie Wire誌のサイトに掲載された“10 Filmmakers’ Top 10 Films Lists”という記事において、ニコラス・ローグの『ジェラシー』(79)、大島渚の『戦場のメリークリスマス』(83)、シドニー・ルメットの『十二人の怒れる男』(57)などとともに、お気に入りの10本のひとつに本作を選出している。■ COPYRIGHT © MCMLXXXIV CENTRAL PRODUCTIONS LIMITED ALL RIGHTS RESERVED