ザ・シネマ 岡本敦史

-

COLUMN/コラム2020.02.26

「ボイスシネマ声優口演2020 in調布」3/22(日)開催!声優たちが無声映画に声を吹き込むライブイベント「声優口演」。企画・総合プロデューサー羽佐間道夫さんに聞く

――もう何度もお話をされていると思いますが、改めて「声優口演」の成り立ちからうかがえますでしょうか? 羽佐間 古い話になりますが、僕が俳協という事務所にいたころ、そこに福地悟朗さんという方がいたんです。戦前から活弁士として活躍されていた方で、その語り口が僕はとっても好きでね。現在でも澤登翠さんたちが活動を続けていらっしゃるけれども、いつからか僕は活弁上映というものを観るたびに、フラストレーションが残るようになっていったんです。それはなぜかと考えたら、登場人物が喋ったらもっと面白くなるんじゃないか?と思ったんです。 チャップリンの作品もそうだけど、昔の無声映画を観ると、登場人物の口が開いて明らかに何ごとか喋っているわけです。もちろん無声映画だからセリフは聞こえず、たまに挿入される字幕で内容は伝わるように作られている。活弁では、そういう「聞こえないセリフ」をすっ飛ばしてしまうことがままある。だけど、これを現在の洋画と同じように、ちゃんと全部吹き替えてあげれば面白いんじゃないかと。 ただ、無声映画には台本がないわけです。我々が普段やっている吹き替えの仕事は、画面とのシンクロまで考えて作られた翻訳台本があって成立するものですから。それならば、自分たちで好きなようにセリフを考えて、有声の喜劇にしてみたらどうだろうと。そんなとき、たまたまチャップリンのフィルムが手に入ったので、それを練習台にしながら自主的に研究を始めたんです。 そのうちに、これは声優たちで集まって「劇団公演」としてやったら面白いのでは?と思い始めた。その最初の試みが、かれこれ十数年前になりますが、野沢雅子と一緒に長野県でやったライブイベントなんです。地元の映画館主に声をかけられて、このときは昔の日本映画を上映しました。ものすごく小さな会場で、みかん箱かなんかの上に乗ってやりましたね。観客は8人ぐらいでしたけど(苦笑)。「こりゃダメだな」と思ったんだけど、その後も僕と雅子がコアとなり、そのうち山寺(宏一)も引き込んで、2006年に「声優口演」として本格的にスタートしたんです。いまはこの3人が軸となり、僕らの周りにいろんな声優さんたちを集めるかたちで続いています。 ――「したまちコメディ映画祭 in 台東」では、2009年開催の第2回からレギュラーイベントになりましたね。 羽佐間 おかげさまで回を重ねるごとに好評をいただきまして、あるとき、いとうせいこうさんがプロデュースする「したまちコメディ映画祭」に呼んでくれたんです。そこからさらに人気が出ましたね。「したコメ」のレギュラー企画として、浅草公会堂で年1回の公演をやりつつ、地方公演にも呼ばれるようになって。いつしか必ずと言っていいほど客が入るイベントとして定着して、しかも必ず老若男女が来るんですよ。若い声優ファンばかりではなく、昔観て面白かった映画をもういちど楽しみたいお年寄りのお客さんが、お孫さんの手をひいて観に来てくださる。そういう幅広い年齢層がクロスオーバーするイベントになっていった。そして、帰り道では「おじいちゃんが昔観たときはこうだったんだよ」と、世代を超えた会話もできる。これはいいな、映画のファミレスだな、と思ってね(笑)。 ●チャップリンは無声映画時代が最高に面白い! ――上映作品はどのように決めるんですか? 羽佐間 チャップリンは全部で81本の映画を作っていて、最初の1年間だけで35本の映画を作っているんです。つまり、1カ月に約3本というペース。当時、彼は25歳ぐらいだから、これはもう天才の所業ですよ。その後、だんだんスローペースになっていくんだけど、今度のイベントで上映する『チャップリンの質屋』(1917)というのは、彼の56本目の作品なんです。僕はこの時期のチャップリン作品がいちばん面白いと思う。1916年から18年ぐらいの間、ミューチュアル社という映画会社で作っていたころですね。 もともとイギリスの劇団にいたチャップリンは、アメリカ巡業中にキーストン社という映画会社にスカウトされて、一躍人気者になるんです。そこからは自分の思いどおりに映画を作れる環境を求めて、さまざまな会社を転々とし、最終的には自らユナイテッド・アーティスツという会社を設立する。それ以前の作品は、チャップリン自身がすべての権利を所持していない時期の作品だから、いわゆるパブリックドメイン(著作権フリー)作品として扱いやすいだろうという理由もあります。 その後、日本チャップリン協会の大野裕之さんとも知り合いまして、ぜひ一緒にイベントをやりましょうと。大野さんはチャップリン家の書斎にも自由に出入りできるぐらい、絶大な信頼を置かれている方なのでね。彼を介してチャップリン家とも交渉できるようになり、近年では後期の作品も上映できるようになりました。大野さんのおかげで、向こうも我々を信頼してくれるし、我々も安心して演じられるというわけです。 ――サウンド版として作られた『街の灯』(1931)や『独裁者』(1940)も、吹替え版で上映されていますね。 羽佐間 なかなか上映許可の取りづらかった時代の作品まで上映できるようになって、嬉しかったですね。だけど、チャップリンは音がついちゃうと面白くないんだよ! ――ぶっちゃけましたね!(笑) 羽佐間 やっぱり無声映画時代が最高だよね。みんな『ライムライト』(1952)は名作だって言うけど、あの映画で素晴らしいのは、チャップリンとバスター・キートンが一緒にパントマイムをやるシーンのみと言っても過言ではない。あのくだりに僕らの声の芝居を乗せてみたらどうだろうと思って、去年の公演でやってみたら、やっぱり面白かったもの。 ほかにも面白い作品はたくさんありますよ。『チャップリンの移民』(1917)なんて素晴らしいと思うなぁ。まずストーリーがいいし、食堂の場面などの仕掛けもすごく面白い。エドナ・パーヴァイアンスという、この時期ずっとチャップリンの相手役を演じ続けた女優さんがいるじゃないですか。彼女の存在もすごく大きかったと思いますね。 ――羽佐間さんのおっしゃる「全盛期」に作られた『チャップリンの質屋』は、これまでに何度も上映されていますよね。 羽佐間 あれは時計のシーンが面白いんです。チャップリンが働いている質屋に、1人の客が動かない時計を質草として持ってくる。それをチャップリンが散々いじくった挙句、メチャクチャに壊して追い返しちゃう。それから、金魚鉢に入った金魚を質草として持ってくるおばさんが出てきたりしてね。 つまり、いまで言う「オレオレ詐欺」ですよ。来るやつ来るやつ、みんなインチキで、チャップリンを引っ掛けようとしてくるわけだから。非常に今日的なギャグだな~と思ってね。だから今回の声優口演版では、そういう話として決め込んで演じてしまおうと。いまの時代にぴったりなストーリーとしてね。もとが無声映画なんだから、セリフでどんなふうに料理してもいいわけです。 『チャップリンの質屋』(1916) Advertisement in Moving Picture World for the American comedy film The Pawnshop (1916). ――もう1本の上映作品、『チャップリンの冒険』(1917)は? 羽佐間 これは山寺宏一が1人でやるんです。全部で20人くらいのキャラクターを演じ分けるんだけど、面白いよ~! 僕もやれと言われればできるかもしれないけど、途中で息絶えちゃうかもしれない(笑)。 『チャップリンの冒険』(1917) ©1917 Mutual Film Corporation 山寺が演じる『犬の生活』(1918)なんて、もっとすごいですよ。これも彼が自分から「1人でやってみたいんです」と言ってきた作品なんです。人間だけでも数十人出てくるのに、さらに犬も8匹ぐらい出てきて、その犬の芝居も全部変えてくるんだから(笑)。さすがは長年『それいけ!アンパンマン』で犬のチーズを演じてきただけはあるよね。しかも、それをライブで、一発勝負でやるわけだから。「吹き替えってこんなに面白いものなんだ!」って、僕が思い知らされるぐらいだもの。そういう人たちの素晴らしい至芸を、生で楽しめるイベントでもあるわけです。今後も山寺版『犬の生活』は再演したいと考えているので、その際にはぜひお見逃しなく! ●台本作りはとにかく大変! ――台本はどのように作られるんですか? 羽佐間 これがいちばん、くたびれる作業だね(笑)。何もないところから、画面の動きだけをもとにセリフを作っていくわけだから。まずはとにかく映像を繰り返し観る。100回以上は観ますね、大袈裟じゃなしに。観ながら自分で声を出して、画のタイミングに合わせてセリフを作っていくわけ。しかも、チャップリンの作品はスピードがものすごく速くて、すべてのタイミングがきっちり出来上がっているから、少しでもズレちゃいけない。1ページ書くのに、大変な時間がかかるんですよ。25分の短編1本の台本を作るのに、最初は1週間ぐらいかかったんじゃないかな。 だけど、やっているときはものすごく面白い。つくづく、チャップリンという人は天才だと思うね。しかも、こっちは勝手なセリフを書いていいわけだから(笑)。もちろん、ストーリーはあるし、字幕も入るから、何もかも勝手気ままに作るわけではないですけどね。 それで、台本が出来上がったところで、またアタマから声を出して合わせていく。すると全然ズレていたりするわけ。その呼吸を合わせていく作業も大変だし、本番で演じる俳優たちはもっと大変だと思うよ。しかも、ライブだからね。少しでもトチったら画面に置いていかれちゃう。そのぶん、スピードに乗ったときは本当に面白い。終わったあとは全員ヘトヘトですけどね(笑)。 ――今回、宮澤はるなさんが台本と出演に名を連ねられていますね。 羽佐間 これまでは僕ばかりが台本を書いていたから、今回は宮澤にも書かせてみたんです。「ちょっといじってみろ」と試しに渡してみたら、何箇所か面白いところがあったので、全部任せてみました。それに対して僕が「こうしたほうがいいんじゃないか?」とか「もっと自由に書いていいんじゃないの、何言ったっていいんだからさ」とか言って、直しを入れたりしています。いわば、合作ですね。 実は、三谷幸喜さんとか、クドカン(宮藤官九郎)さんにも台本をお願いしてみたいんですよ。それこそ彼らの作風を存分に発揮してもらって、無声映画を自由に脚色してもらったら、ものすごく面白いものができるんじゃないかと。お金がないから、3万円ぐらいしか払えませんけど(笑)。 ●ライブでやるからこそ面白い! ――全キャスト揃っての読み合わせは、毎回やるんですよね。 羽佐間 もちろん! どんな人気声優さんであろうと、必ず半日か1日は使って全員でリハーサルをやります。で、僕が「もう1日やらないとダメだな」とか言うと、マネージャーが慌てちゃうんだよね。そんな余裕ありません!とか言ってね。でも、本人はやる気満々なことが多いですよ。「わかりました! 明日も来ます!」って、スケジュールをやりくりして来てくれる。 どういうわけか、役者はみんなやりたがるんですよ。もちろん、そうじゃなければこんなイベントは組めませんけどね。高木渉なんて、会うたびに「またやりましょうよ~!」と言ってきて(笑)。なかなかスケジュールが合わなかったんだけど、今回ようやく久々に出てくれることになりました。若い人たちも、みんな面白がってくれますね。お客さんの反応もいいですし、やっていて楽しいんでしょうね。最近は映画でもドラマでも、なかなかないジャンルだからなのかな。僕らが若いころは『奥さまは魔女』(1964~72・TV)とか、海外作品といえばコメディが主流だった時代がありましたからね。 ――今回のキャストは若手の方が多いですね。 羽佐間 キャスティング担当が「もう古いのは十分だ!」と思ったんじゃないかな(笑)。僕も若い人たちと一緒にやるのは楽しいんです。彼らのファンの人たちも観に来てくれるし、彼ら自身も面白がってくれるし。ただ、どれぐらいの人気者なのか全然知らないので、つい練習で厳しくしちゃったりしてね。あとで「大変な人なんですよ」と言われて、俺だってけっこう大変な人なんだぞ!と思ったりしますけど(笑)。 いま、ひとつの番組のキャストに僕がいて、野沢雅子がいて、さらに小野大輔くん、梶裕貴くんたちがいるような、いろんな世代の役者がスタジオで一堂に会するような番組がないんですよ。「声優口演」はそれが実現できている、特別な場だという意識もあります。 しかも、これはライブでやるから面白いんですよ。テレビでやると、なぜかつまらない。昔からテレビ用に作られたチャップリン作品の吹き替えとか、ナレーションを付けたものって、たくさんあるんです。だけど、ライブでやるのがいちばん面白い。自分で演じていても、お客さんの反応を見ていても、そのギャップはものすごく感じますね。 たとえば山ちゃんが『犬の生活』で8匹の犬をその場で演じ分ける、その芸をその場で観られるというライブの醍醐味はあるだろうね。これは実際に会場へ観に来られた方だけが味わうことができる面白さだと思います。 ――普通の洋画の吹き替えとは違いますか? 羽佐間 全然違うと思いますね。徹底的にアクションに合わせた芝居になるわけだから、どうしてもエロキューション(発声術)がきちんと表現できていないと演じきれない。ただただセリフを硬く読むような、単調な芝居では成り立たないわけです。 いまのアニメなんか観ていると、画一的な芝居ばっかりで、キャラクターの区別がつかないんだよね。小林清志の言葉を借りれば「いまは全員が王子様か、お姫様みたいな芝居しかしない」ってこと。僕らの時代は声優の一人ひとりが個性的で、声を聞くだけで面白い!という人がたくさんいた。そういう場を再現したいという思いもあるんです。 ●自分の基礎はコメディにある ――羽佐間さんはシリアスなものからコミカルなものまで幅広い役柄を演じていらっしゃいますが、ご自身ではコメディがお好きなんですか? 羽佐間 僕自身はどちらかというと、ライトコメディみたいなジャンルが好きで、そこから出てきたという意識があるんですよ。もちろん『ひまわり』(1970)のマルチェロ・マストロヤンニみたいな、センチメンタルな役も演じていますけどね。いちばん最初に自分が吹き替えをやってよかったと感動したのは、ダニー・ケイですから。『5つの銅貨』(1959)という、彼が実在のコルネット奏者を演じた作品の吹き替えをやって、それがきっかけで『ピンク・パンサー』シリーズのクルーゾー警部(ピーター・セラーズ)をやったり、『裸の銃を持つ男』シリーズのドレビン警部(レスリー・ニールセン)につながったりしたんです。 ――『5つの銅貨』の吹き替え版は1970年に初放送され、近年「ザ・シネマ」でもオンエアされました。ダニー・ケイの多彩な芸達者ぶりを、羽佐間さんがしっかりとカヴァーしていて素晴らしいですね。 羽佐間 あれはダニー・ケイの元の芝居が素晴らしいから、声の芝居をリードしてくれるんですよ。テンポから何から「こういうふうにやりなよ」って、画面から演技指導をされるというかね。放送後、山田康雄が電報を打ってきたのを覚えてます。「泣かせるなよ、おまえ」ってね。 ――イイ話ですねー!! 羽佐間 奥さん役は野口ふみえさんという映画女優の方で、この方も素晴らしかったね。そして、サッチモことルイ・アームストロングの声をやったのは、相模太郎。彼は僕の中学校時代の演劇部の先輩だったんですよ。 ――そうなんですか! 羽佐間 彼はお父さんが浪曲師の初代・相模太郎で、その跡を継いで二代目として浪曲をやりつつ、声優もやっていた。あいつに教わったことはたくさんあってね。あるとき、声を出すときにどういう工夫をしているのかと訊いたら「おまえ、浪花節を聴いたことあるか?」と言うわけ。もちろんあると答えたら、「それなら明日、浅草の劇場に出ている梅中軒鶯童の浪花節を聴いてこい」と言うんです。それで、言われるがままに観に行って、翌日報告したわけ。面白かったよ、と。そしたら「おまえ、どこの席で観てた?」と訊かれてね。確か上手(カミテ)の、前から3番目くらいの席かな?なんて答えたら「じゃあ、明日は下手(シモテ)の席で観てこい」と言うんだ。 で、また同じ劇場へ観に行くわけですよ。それでまた「どうだった?」と訊かれるので、どうもこうも同じだったよ、と答える。すると「同じわけがないじゃないか! もう1回観てこい!」と。 ――おお~。 羽佐間 つまり彼が言うには、浪曲でも落語でもそうなんだけど、偉い人はみんな上手から下手に声をかけるんだと。たとえば大家さんが「おい、八つぁん。元気かい?」なんてね。それに対して、下々の者は下手から上手に向かって返事をする。「へい、おかげさんで!」とかなんとか。そのとき、客席に見せている顔が左と右で違うじゃないか、と言うわけね。 顔が違えば、言葉のテンポも違ってくる。上から目線の人はゆったり上から喋り、反対に下から目線の人は上目遣いに素早く喋る。これが引っくり返ってしまっては、その役を理解してないということになる。大家さんが早口で、八つぁんがゆったり喋っちゃおかしいわけ。で、それは顔にも出ているはずだと。それぐらいのコントラストを表現するつもりで役を演じるんだ、ということを言われたんです。ちょっといい芸談でしょ(笑)。 ――現在でも十分に通用する演技メソッドですね。 羽佐間 しかも相模太郎は、『5つの銅貨』でサッチモなんていう特徴のカタマリみたいな人物を演じていながら、「テンポは違っても、声は作らなくていい」と言うんだよ。確かに、広沢虎造がやる浪曲『清水の次郎長』がそうなんです。ものすごく多彩な登場人物のセリフを喋っているにもかかわらず、声のトーンは同じなの。女性も含めてね。ことさら甲高い声を作ったりせず、テンポと抑揚だけで表現していく。徳川夢声が朗読した『宮本武蔵』もそう。武蔵も、沢庵和尚も、お通も同じ声でやっているのに、それぞれ異なるキャラクターが喋っているように思わせてしまう。 つまり、うまい人は声のトーンを変えるまでもなく、テンポと語り口でキャラクターを表現してしまう。声優ならば、そこまで技を突き詰めたいし、突き詰めてほしいと思うよね。日本の伝統芸能をしっかり勉強すれば、学べることはたくさんあると思うよ。 とはいえ、声を作ったほうが面白い場合もあるけどね(笑)。そのほうが聴いてる人のイメージがはっきりするなら、声色を使い分けるのも全然アリだと思う。だって山寺が1人30役ぐらいやるときなんて、全員の声が違うからね。だけど、彼もやっぱり声色だけに頼っているわけではないから。 ●『特攻野郎Aチーム』は楽しい職場だった! ――羽佐間さんのコミカルな演技と言えば『ヤング・フランケンシュタイン』(1974)レーザーディスク版の吹き替えも忘れられません! 羽佐間 ジーン・ワイルダーが演じたフランケンシュタイン博士の役ね。あの映画はおかしかったなぁ~。ジーン・ワイルダーの吹き替えも何本かやったけど、好きな役者でしたよ。テレビ版は広川(太一郎)だよね。 ――そうです。レーザーディスク版もテレビ版に引けを取らない傑作吹き替えで、羽佐間さんと助手のアイゴール(マーティ・フェルドマン)役の青野武さんとの掛け合いが最高でした! お2人は『がんばれ!タブチくん!!』(1979)でも共演されてますね。 羽佐間 ヒロオカ監督ね! 当時はテレビによく本人が出てたから「あんな感じかぁ」と思いながらやってました。主人公のタブチ役が西田敏行さんで、その収録が本当に面白かったんですよ。もう本番一発目から、スタジオにいる全員が息を呑むぐらい面白かった。僕は山岡久乃さんの吹き替えのお芝居を聴いたときも心底「すごいな~」と思ったけど、それぐらいの衝撃がありました。やっぱり、芝居がちゃんとしている人は吹き替えもうまいですよ。 ――『ミッドナイト・ラン』(1988)テレビ朝日版のチャールズ・グローディンも最高でした。 羽佐間 これはね、最初はキャスティングが逆だったの。僕がロバート・デ・ニーロの役をやるはずだったんだけど、プロデューサーに「羽佐間さんはこっちのほうがいいですよ」と言われて、それで引っくり返っちゃった。これは前に別のCS局で羽佐間道夫特集を組んでくれたとき、『名探偵登場』(1976)や『ランボー』(1982)と一緒にやってくれて嬉しかったな。『名探偵登場』なんて、ピーター・セラーズの芝居に合わせてニセモノ中国人っぽく演じたら、中国大使館からクレームが来てね(笑)。それ以降、再放送が一切できなくなっちゃった。 ――すごい話ですね(笑)。 羽佐間 僕ね、ロイ・シャイダーとか、ポール・ニューマンとか、わりと渋い二枚目の声を演じているイメージがあるみたいだけど、自分では全然違うと思うんだ。だから(シルヴェスター・)スタローンの『ロッキー』(1976)なんて、いちばん向いてないんだよ(笑)。なんで俺のところに持ってきたんだろう?って思ったもん。あのシリーズは第1作(1983年にTBS「月曜ロードショー」でテレビ初放送)から、ずーっと伊達やん(伊達康将。東北新社のベテラン音響演出家)と作り続けて、気づけば36年ですよ。『ロッキー』が6本あり、さらに『クリード』が2本あり、全部で8本。 ――2019年公開の『クリード 炎の宿敵』(2018)まで演じ続けているわけですから、名実ともに当たり役ですよね。羽佐間さんの重量感のある芝居では『ベター・コール・ソウル』(2015~)の主人公ジミーの兄チャック(マイケル・マッキーン)も印象的です。 羽佐間 これも伊達やんとの仕事だよ! 彼とは本当に付き合いが長いんだ。『ベター・コール・ソウル』はなかなか面白い作品でしたね。残念ながら僕は途中退場しちゃったけど(笑)。兄弟役をやった安原義人とは『特攻野郎Aチーム』(1983~87・TV)でも一緒だったけど、相変わらず飄々としていて面白い男だね。彼は驚いたときでも、驚きの表現では言わないんだ。ただフラットに「びっくりした。」とか言うだけで(笑)。 ――まさか羽佐間さんによる安原さんのモノマネが聴けるとは!! しかもムチャクチャ感じ出てますね(笑)。 羽佐間 『Aチーム』は楽しい職場だったなぁ~。誰一人としてマトモにセリフ喋ってるヤツなんていないんだから。みんなでマイクの前で押し合い圧し合いしながら、まるで格闘技のようにセリフを言い合ってたよ。富山(敬)でしょ、安原でしょ。コング役の飯塚昭三なんて、誰かに服を引っ張られてドテッと床に転がったりしてね(笑)。 ●目標はファミリーレストラン! ――それでは最後に、イベントに来られるお客さんに向けてメッセージをお願いします! 羽佐間 さっきも言いましたが、目指すは「ファミレス 声優口演」なんです。僕らのイベントが、家庭内での会話を作るきっかけになったら、こんなに嬉しいことはない。おじいちゃん、おばあちゃんが、お孫さんと一緒にイベントに来てくれて、お家に帰ってご飯を食べながら、今日観た映画について楽しく話してもらえたら最高ですね。いくらヒットしていても、特定の世代しか集まらないようなものではなく、各世代が集い、語り合える作品として、チャップリンは最適だと思います。ぜひ、ご家族で楽しんでください!■ 羽佐間道夫(はざま・みちお)日本声優界の大御所のひとりで、2008年には第2回声優アワード功労賞を受賞した。コメディからシリアスまで幅広い役柄をこなす一方、名ナレーターとして多数のニュース、バラエティ番組で活躍。そのナレーションでお茶の間に広く親しまれる。ナレーターとしての功績を、2001年ATP賞テレビグランプリ個人賞で讃えられた。『声優口演』は2006年から企画・総合プロデューサーとしても携わる、ライフワークとなっている。<代表作>「ロッキー シリーズ」(ロッキー・バルボア)「スター・ウォーズシリーズ」(ドゥークー伯爵)「ポケットモンスター サン&ムーン」(各名人) ボイスシネマ声優口演2020 in調布 ■公演日時 2020年3月22日(日) 昼の部:13:00開場/13:30開演 夜の部:18:00開場/18:30開演 ■会場 調布市グリーンホール(〒182-0026 東京都調布市小島町2丁目47−1) ■出演【昼の部】 羽佐間道夫/野沢雅子/山寺宏一/高木渉/小野友樹/木村昴/宮澤はるな/今村一誌洋【夜の部】 羽佐間道夫/野沢雅子/山寺宏一/小野大輔/梶裕貴/木村昴/宮澤はるな/今村一誌洋 演奏:Tellers Caravan スペシャルゲスト:大野裕之 ■公式HPはこちらから ******************************************* ザ・シネマでは世代を超えた豪華声優陣競演の本公演【昼の部】に10名様をご招待! ■当選者数…【昼の部】5組10名様 ※当選された方には、ザ・シネマよりメールで当選のご連絡をさせて頂きます■応募締切:3月13日(金)■応募ページはこちらから ©Roy Export SAS

-

COLUMN/コラム2020.03.24

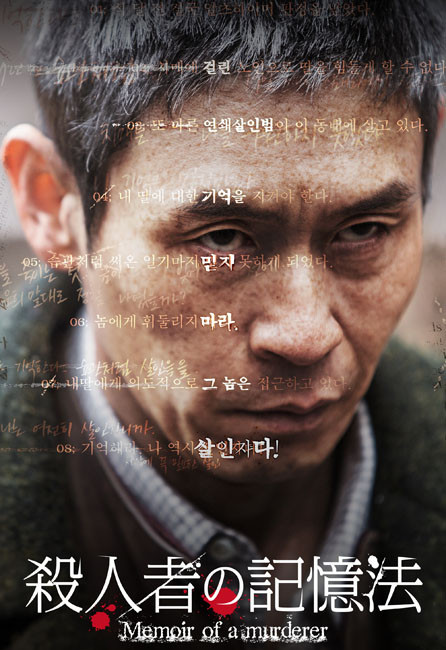

ソル・ギョングの身も心も削った熱演が「忘れるな!」と叫ぶ 『殺人者の記憶法』

キム・ヨンハの小説『殺人者の記憶法』は、全読書家に胸を張ってお薦めしたい傑作だ。「アルツハイマーの連続殺人犯による手記」という秀逸なアイデアは、作者がニューヨークに滞在していたころに着想したものだという。チケットが安いオフブロードウェイの演劇を片っ端から観まくっていた彼が、妻や友人たちに感想を話すと、英語のリスニング力不足のせいで内容を3分の1ほど間違えて覚えていた。「作家はそんなに正確に理解する必要はないの。たとえ間違っていても、話を理解しようと努めている間は、脳の創作領域が活性化するんだから」という妻の言葉が、彼にひらめきを与えた。同時期に、アルツハイマーにかかった作曲家が再び創作を試みる芝居を見たことも大きかったそうだ。これがもし、殺人鬼の話だったら? 軍事政権時代の混乱にまぎれ、1970年代から人知れず犯行を繰り返し、人知れず引退した連続殺人犯キム・ビョンス。田舎町の獣医としてひっそりと暮らし、70歳でアルツハイマーを発症した彼の前に、ある日「同業者」が現れる……。一人娘をつけ狙う殺人者との対決に闘志を燃やしながらも、病状は容赦なく進行。失われゆく記憶とともに、激動の時代を「絶対悪」として生き延びた彼の強固なアイデンティティも、急速に崩壊していく。スリリングな「欠落」を随所に散りばめた一人称の語りは、やがて物悲しさを帯び、等しく同じような老いを体験するであろう読者にとっても他人事ではない恐怖と共感を与える。その結末は虚しくも哀しく、美しい。同じく記憶と自我の関係を扱った、クリストファー・ノーラン監督の『メメント』(2000)、湯浅政明監督の『カイバ』(2008)といった傑作群も彷彿させる、忘れがたい読後感を与える一作である。(ちなみにキム・ヨンハ自身も、幼いときに練炭による一酸化炭素中毒事故で、10歳以前の記憶をすべて失くしている) そんな原作に負けず劣らず強烈な“記憶”を刻みつけるのが、ウォン・シニョン監督による映画版『殺人者の記憶法』だ。その成功にもっとも貢献したのが、主人公キム・ビョンス役を演じたソル・ギョングの圧倒的怪演である。思わず病院行きを勧めたくなるほどげっそり痩せこけ、見るからに人間嫌いの老人になりきった「韓国のデ・ニーロ」ことギョングの姿は、同時にとてつもなくフォトジェニックでもある。撮影期間中も、毎日カメラが回る前に約2時間の縄跳びタイムを設けて体重を維持していたというから恐ろしい。 ビョンスが単に凶悪一本槍のキャラクターであれば、ソル・ギョングもここまで熱を入れて役にのめり込まなかっただろう。悪鬼のような表情だけでなく、世間に順応できない不器用さと生真面目さ、無力な老人の頼りなさも表現しなければならない“難役”だったからこそ、凄絶な肉体改造にも嬉々として挑んだのではないか。たとえば、白昼の町なかで、殺人光線でも出ているのではないかと思うような強烈な眼力で相手を睨み付けながら「娘に近付いたらお前を切り刻んでやる」と凄むシーン。あるいは、娘を乗せて去った車のナンバーを必死に思い出そうと「8、8、8、8……」と狼狽しながら繰り返し呟くシーン。どちらの表情も、思わず真似したくなるほど魅力的だ。その振れ幅の大きさに、この俳優の力量が確かに表れている。 出世作『ペパーミント・キャンディー』(1999)から、近作『悪の偶像』(2019)に至るまで、俳優ソル・ギョングのなかに生き続ける他の追随を許さない個性とは、卓抜した「生きづらさ」の表現力かもしれない。その迫真性は、誰がどう見ても生きる世界を間違った殺人者を演じた本作でも健在である。 監督・脚色を手がけたウォン・シニョンは、原作の文体を意識したトリッキーな構成、意識の飛躍を匂わせるジャンプカットなどを全編に駆使しつつ、映画化にあたってよりエンタテインメントとしての強度と精度を高めている。原作ではビョンスの殺人の動機は詳しく語られないが、映画では「生きる価値のないクズどもの掃除」という明解な理由を追加。いわゆる仕置人タイプの設定にすることで、観客の感情移入をたやすくしている。また、原作ではひたすら殺伐としているビョンスと一人娘ウニとの関係も、かなり柔らかく情感豊かにアレンジ。このあたりのバランスのとり方が、さすが娯楽職人という感じだ。 キム・ナムギル扮する「同業者」ミン・テジュにも、原作における曖昧な描写(もちろん意図的だが)とは対照的に、ビョンスの「好敵手」としての輪郭をくっきりと与えている。それによって映画全体の作劇にも、殺人者同士の手に汗握る対決劇というエンタメ要素が強調された。激痩せしたギョングに対し、14kg増量したナムギルが見せる不敵なサイコパス演技も堂々たるものだ。『カン・チョルジュン:公共の敵1-1』(2008)から10年ぶりの共演作とあって、気合の入り方も違ったのかもしれない。 本作はまた、映画監督ウォン・シニョンの成長と軌跡を味わえる作品でもある。心霊ホラー『鬘』(2005)、誘拐スリラー『セブンデイズ』(2007)、アクション大作『サスペクト 哀しき容疑者』(2013)などで培ってきたジャンルムービー職人としての手腕は、本作でも随所に感じることができる。が、もっとも近いテイストを感じるのは、日本未公開のブラックコメディ『殴打誘発者たち』(2006)だ。山奥へドライブにやってきた女子大生と下心見え見えの音大教授が、地元のならず者集団や不良警官に絡まれ、やがて血みどろの暴力沙汰に巻き込まれていくさまを、不条理コントのように描いた怪作である。残念ながら一般受けはしなかったが、ウォン・シニョンの作家性が剥き出しになった一作で、この作品に横溢するダークなユーモア感覚が『殺人者の記憶法』では再び存分に発揮されている。 たとえば、娘を助けるために映画館に駆けつけたビョンスが、着いた途端に目的を忘れて呑気に映画を楽しんでしまうくだり。あるいは、車中で張り込みをしながら空のペットボトルに小便をしたビョンスが、次の瞬間にはそれを忘れてグビグビと……というくだり。残酷さと紙一重のユーモアは、クライマックスの対決シーンにも不意に発生し、ひきつった笑いを誘う。そのあたりに、ようやく娯楽性と作家性を両立する段階に至った監督の刻印があるように思える。ちなみに、本作でアン交番所長に扮したオ・ダルス、カルチャーセンターの詩の講師を怪演するイ・ビョンジュンも『殴打誘発者たち』の出演者だ。 さて、本作には『殺人者の記憶法:新しい記憶』と題した別バージョンが存在する。今回放映される劇場公開版よりも約10分長く、こちらのほうが監督の意図により近いかたちなのだそうだ。闇賭博場から逃げた女性をテジュが惨殺するシーンなどの追加・延長部分がある一方、ウニによるビョンスの散髪シーンが削られるなど、全体的に編集が異なる。最大の違いは、公開版とはまるで印象が異なるエンディングだろう。どちらかといえば『新しい記憶』のほうが、原作の「信用ならない語り部」が読者を翻弄する構造を忠実に再現しているのかもしれない。ただし、追加シーンのおかげで主観の統一が崩れ、まとまりが悪くなったという欠点もある。個人的には、劇場版のほうに軍配をあげたい。 文学作品ならではの醍醐味は原作だけのものと割りきり、あくまでそれを「材料」に独自のエンタテインメントを追求した監督のアプローチは、大きな成果を上げたのではないだろうか。ソル・ギョングの身も心も削るような熱演とも相まって、おそらく本作を「忘れる」ことはしばらく困難だろう。■ 『殺人者の記憶法』©2017 SHOWBOX AND W-PICTURES ALL RIGHTS RESERVED.

-

COLUMN/コラム2020.04.17

ダニー・エルフマンが与えたゴスペルの調べ 『ミッドナイト・ラン』

何度聴いても泣いてしまう。映画『ミッドナイト・ラン』のオリジナル・サウンドトラック盤に収録された主題歌「Try to Believe」のことである。作詞・作曲は映画本編の音楽も手がけた作曲家ダニー・エルフマン。ティム・バートン作品やサム・ライミ作品の常連コンポーザーとして、映画ファンにはおなじみの人物だ。 『ミッドナイト・ラン』本編のエンディングには歌なしのインスト曲が使われているが、サントラ盤にはエルフマン自身が女性コーラスをバックに朗々と美声を聞かせるヴォーカル曲が収録されている。さながらゴスペル隊を率いた牧師姿のエルフマンがノリノリで歌う姿が目に浮かんでくるような、アップビートでありながら哀切さも滲む感動的な一曲だ。 歌詞のなかには、映画の主人公である賞金稼ぎジャック(ロバート・デ・ニーロ)と、マフィアの裏金と裏帳簿を持ち逃げした会計士デューク(チャールズ・グローディン)のドラマを想起させるような言葉が並んでいる。たとえばこんな一節。 「隠れたほうが楽だというときに/他人を信じることなんて簡単にはできやしない/信じることは難しい/僕らが信じようと努力しないかぎり」 そして、曲の終盤にはこんな歌詞もある。本編を観ている人なら、もうこの時点で涙腺決壊まちがいなしだ。 「失くしたけれど取り戻せるものはあると、もし僕が言ったら?/ずうっと昔に脇へ押しやってしまった夢があるのを、君は覚えているだろう/捨ててしまったおもちゃと、流さなかった涙とともに/僕らはそれを取り戻すことができるんだ、信じようと努力すれば」 ふたりの中年男が繰り広げる珍道中を描いた『ミッドナイト・ラン』は、笑いとアクション満載の傑作バディコメディであるとともに、自分を負け犬だと思い込み、やさぐれた人生を送る人物が「再生」のチャンスを与えられるファンタジーでもある。 一匹狼の賞金稼ぎジャックに人生最大級の災難をもたらすデュークは、かつてジャックが他人から受けた手ひどい裏切りのなかで捨ててしまった「良心」や「善性」の象徴だ。このままL.A.へ連れ戻せば、おそらくデュークはマフィアの非情な報復を受けるだろう――その運命からから目をそらし、仕事と割り切って彼を護送するジャックの心を、愛想は悪いが憎めない大型犬にも似たデュークのつぶらな瞳がチクチクと刺激し続ける。最終的に、デュークはジャックが過去のわだかまりを捨て、新たな人生を踏み出すための「善行」へと彼を導いていく。ついでに、再出発を祝う餞別も添えて……。 ラストシーンで忽然と姿を消すデュークは、ジャックにとっての“天使”だったのかもしれない。そんな寓話的ニュアンスが作品に奥行きを与え、いまも多くのファンを魅了し続けているのだろう。『ミッドナイト・ラン』が嫌いという映画ファンには、人生で一度も会ったことがない。 ドラマに隠された「聖性」ともいうべきニュアンスを的確に掴み、大いに作品の成功に貢献しているのが、ダニー・エルフマンの音楽である。飄々としたユーモアと哀愁が漂うブルースの調べを基調に、時にカントリーミュージック調の遊びを加えて場面を軽快に盛り上げ、必要とあらばシリアスなサスペンススコアで要所を引き締める。なかでも、ひときわ印象的なのが「Try to Believe」でも高らかに響き渡る、ゴスペル調のピアノを中心とした熱いバンドセッションだ。それは男たちの言葉には出さない友情を表したメロディと言ってもいいし、天使が投げかける優しいまなざしを音にしたようでもある。「Try to Believe」がはっきりとゴスペル・ソングとして作られているのは、改心と再生を果たしたジャックへの「祝福」の意味も込められているからだろう。本当に自由を得たのは、手錠を解かれたデュークではなく、ジャックのほうだから。 東海岸から西海岸へ、ふたりが移動するたびに次々と変化していくアメリカの情景のように、音楽もまた実に表情豊かに映画を彩り続ける。ユーモラスに、アクティブに、時にメロウに、時にシリアスに……その曲調の引き出しの多さが、ドラマの起伏を際立たせ、何度観ても飽きのこない面白さを作品に与えている。エルフマンの幅広い音楽性、天才的メロディメイカーとしての技が存分に発揮された『ミッドナイト・ラン』は、彼の最高傑作のひとつだ。 作曲家ダニー・エルフマンの才能は、兄リチャードに誘われて異能の音楽&演劇パフォーマンス集団「オインゴ・ボインゴ」に参加したときから、縦横無尽に開花していった。禁酒法時代のジャズから80年代ニューウェーブまで多種多様なジャンルが混沌と入り乱れるパワフルなサウンドは、彼らの世界観を凝縮したミュージカル映画『フォービデン・ゾーン』(80年)と、8枚のアルバムに結実。ジョン・ヒューズ監督の『ときめきサイエンス』(85年)冒頭を飾る主題歌「Weird Science」、トビー・フーパー監督の『悪魔のいけにえ2』(86年)冒頭のレザーフェイス襲撃シーンに流れる「No One Lives Forever」など、映画ファンの耳にこびりついた名曲も少なくない。 ちなみに、オインゴ・ボインゴはマーティン・ブレスト監督の初長編『Hot Tomorrows』(77年)にも出演しており、劇中ではステージで熱唱する若きエルフマンの姿も見ることができる。その後、ブレスト監督は『ビバリーヒルズ・コップ』(84年)で大ブレイクし、サントラ盤にはエルフマンのソロ曲「Gratitude」が収録されたが、なぜか本編では使われなかった。次作『ミッドナイト・ラン』での起用の裏側には、そんな両者の長年にわたる関係があったのだ。 エルフマンは「オインゴ・ボインゴ」のリーダーとしての活動と並行して、ティム・バートン監督の『ピーウィーの大冒険』(85年)でプロの映画音楽家としても活動をスタート。『ミッドナイト・ラン』は、それからわずか3年後に放った傑作だ。しかも、同年にはバートンの『ビートルジュース』、リチャード・ドナーの『3人のゴースト』ほか全部で5本の作品を手がけており、翌年にはあの『バットマン』のサントラを世に放つ。まさに彼のキャリアにおいてターニングポイントとなった時期だった。 ダークなゴシック・テイストと勇壮さを併せ持ち、作品のフィクション性を堂々と際立たせる『バットマン』のオーケストラスコアは映画業界に強烈なインパクトをもたらした。バートンとはその後も『シザーハンズ』(90年)や『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』(94年)など数多くの傑作を生みだし、鉄壁のコンビネーションを確立。また、後年にはサム・ライミ監督の『スパイダーマン』シリーズ(02~07年)や、アン・リー監督の『ハルク』(03年)でも音楽を担当。現在に至るアメコミヒーロー映画音楽の定番イメージを作り上げたのは、間違いなくエルフマンの功績と言っていいだろう。 しかし、『ミッドナイト・ラン』で彼が聴かせてくれたアメリカンな土着性が匂い立つ軽妙なコメディ音楽という方向性は、その後のエルフマンのキャリアにおいては、あまり開拓されなかった感がある。その意味でも『ミッドナイト・ラン』の仕事は貴重だし、当時のエルフマンがいかに大きなポテンシャルを持っていたかを思い知らされる一作である。 ちなみに本作のサントラCDは流通枚数が少ないらしく、ブツとして手に入れるのは残念ながら難しい(ただし、動画サイトなどを検索すると、こうパパッと……)。名曲「Try to Believe」は、1990年にリリースされたオインゴ・ボインゴのアルバム『Dark at the End of the Tunnel』にも別アレンジ・バージョンが収録されているので、興味のある方はぜひ。■ 『ミッドナイト・ラン』© 1988 Universal City Studios, Inc. All Rights Reserved.

-

COLUMN/コラム2020.04.24

20年経っても変わらず胸を打つ、パク・チャヌク監督の出世作 『JSA』

韓国映画の面白さに取り憑かれたきっかけは、2002年の東京国際映画祭で『復讐者に憐れみを』(02年)を観て、そのあまりの傑作ぶりにぶっ飛ばされたからだった。そして、なぜ『復讐者に憐れみを』を映画祭でいち早く観たかというと、『JSA』のスタッフ・キャストによる新作だったからである。 考えてみれば『JSA』こそ、僕がいちばん最初に「心底面白いと思った“リアルタイムの”韓国映画」だったかもしれない。日本でも鳴り物入りで公開された話題作『シュリ』(99年)は確かに派手で面白かったが、あくまで「珍しい国から来た目新しいエンタメ大作」という印象だった。 しかし、『JSA』は違った。南北分断という韓国ならではのテーマを扱った点では『シュリ』と同じだが、映画としての完成度には雲泥の差がある。上質のドラマと、達者な俳優陣の演技、そして派手さに頼らない実直かつモダンな演出で魅せる、文句なしに面白い映画だった。いま観返しても、その印象は変わらない。時代を超えて胸に響く、本当によくできた映画だと改めて思う。 物語はこうだ。1999年10月のある夜、大韓民国と朝鮮民主主義人民共和国の軍事境界線上にある共同警備区域(Joint Security Area=JSA)で、謎めいた銃撃事件が起こる。朝鮮人民軍の将校と兵士が、自軍の哨戒所で韓国軍兵士によって射殺されたのだ。現場に居合わせた人民軍下士官オ・ギョンピル(ソン・ガンホ)、容疑者の韓国軍兵長イ・スヒョク(イ・ビョンホン)の証言は大きく食い違い、真相究明のために中立国監視委員会から調査官が派遣される。かくして、朝鮮人の父を持つスイス軍少佐ソフィー(イ・ヨンエ)が板門店を訪れ、さっそく双方への聞き取り調査を開始。やがて目撃証言とはまったく異なる事実が浮かび上がる……。 いわゆる“藪の中”スタイルで、女性将校の視点から「その夜、何が起こったのか?」を解き明かしていくミステリードラマとして始まる第1幕。ひょんなことから知り合った韓国軍兵士と北朝鮮軍兵士の友情をユーモラスに描いていく第2幕。そして、事件の悲しい経緯が明らかにされる第3幕。観客の興味を巧みに惹きつつ、各章ごとにテイストを変え、時に語り手の視点まで変えながら、いっさい澱みなく進行していく三部構成がじつに見事だ。パク・ヨンサンによる原作小説『DMZ』(邦訳題『JSA 共同警備区域』、文春文庫刊)は、事件を通して捜査官の複雑なバックグラウンドを掘り下げていく物語だったが、映画では銃撃事件とその当事者に焦点を絞り、より明解かつ鮮烈に分断のもたらす悲劇を描くことに成功している。 それぞれにハマり役としか言いようのない俳優陣のアンサンブルも素晴らしい。まだ本格的ブレイクを迎える前のスターたち……頼れるアニキ感を漂わせつつ、北朝鮮軍のベテラン軍人を悠々と演じるソン・ガンホ。その若き同志に扮し、初々しいコメディリリーフぶりを見せるシン・ハギュン。精悍さのなかにデリケートな茶目っ気が溢れる韓国軍兵士役のイ・ビョンホン。ナイーブすぎる後輩兵士を訥々と演じるキム・テウ。彼らが等身大の兵士としてスクリーンに同居し、国家やイデオロギーの壁を越えて心を通わせ合う、その時間のなんと贅沢なことか! 凛とした美しさを放ちながら物語の牽引役を務める、イ・ヨンエの好演も印象深い。 イ・ビョンホン、ソン・ガンホを筆頭に、この映画から一気にスターダムを駆け上っていった者は少なくないが、なんといってもいちばんの出世頭はパク・チャヌク監督その人であろう。『JSA』を撮るまでの彼は、B級テイストと作家主義がちぐはぐに混ざり合う2本の低予算映画『月は…太陽の見る夢』(92年)『三人組』(97年)しか実績のない、無名の若手シネフィル監督だった。しかし、この作品で初めて大作規模のプロジェクトに取り組み、趣味性を封印した職人的アプローチで、万人に届く堅実なエンタテインメントを作り上げてみせた。『JSA』は彼が本来持ち合わせていた才能……娯楽性と芸術性を絶妙なバランスで両立させる演出スタイルを開花させ、のちの『オールド・ボーイ』(03年)や『お嬢さん』(16年)といった代表作の誕生につながっていく。そして、真っ向からヒューマニズムを描いた反動から『復讐者に憐れみを』という非情な傑作も生まれることとなった。監督の性格をよく知る人からは「別人が撮ったみたい」とまで評されたらしい『JSA』だが、いろいろな意味でその存在意義は大きかった。 大人の仕事を貫いたとはいえ、映画作家パク・チャヌクの刻印は随所にある。たとえば室内シーンにおける光と影のコントラストが際立つライティングは、兵士たちの証言の「二面性」を示唆すると同時に、いかにもシネフィルらしい往年のフィルムノワールへのオマージュでもある。あるいは、検死台に横たわる北朝鮮軍兵士の遺体の背面が、台のかたちにぺったり変形している不必要なまでに冷酷なディテール。似たような描写は『復讐者に憐れみを』にも、『JSA』監督起用のきっかけにもなった1999年の傑作短編『審判』(ソウル三豊百貨店崩落事故をモチーフに、病院の霊安室で起きるいざこざを描いたブラックコメディ)にもある。クライマックスの銃撃戦における、情無用の血飛沫エフェクトは言うまでもない。 また、原作では中年男性の設定だったスイス人将校を、映画では女性に変更している点にも注目したい。パク・チャヌク監督はのちのインタビューで「男の軍人しか出てこない映画なんて、むさくるしいでしょう?」とジョークを飛ばしつつ、「女性だという理由だけで相手を見下し、軽んじる軍隊社会の排他的性格も描きたかった」とも語っている。ソフィーが捜査官として有能さを発揮しながらも、それを否定され、曖昧な調査報告を要求される展開は、いま観ると『ボーダーライン』(15年)でエミリー・ブラントが演じたFBI捜査官の姿とも重なる。のちに『渇き』(09年)や『お嬢さん』で「抑圧された女性の解放」を描くことになるパク・チャヌクの問題意識は、20年前から一貫していたのだ。 さらに、パク・チャヌクは企画の初期段階で、兵士たちのドラマに同性愛的感情を盛り込もうと提案していたとも聞く。もしかしたら『JSA』には、軍隊内における性的マイノリティの葛藤、そして女性差別という「分断」も並列的に描かれていたかもしれない。実際、スヒョクを慕う後輩ソンシクの「男前ですね」というセリフや、無邪気にじゃれ合う南北兵士たちの姿には、その残り香がかすかに漂う。近年、韓国ノワール映画で描かれる男同士の愛憎劇を「萌え」として愛でる文化も、すでに本作から潜在的なかたちで表れていたのだ。 『JSA』は2000年6月に実現した南北首脳会談の3カ月後、9月9日に韓国で封切られ大ヒットを記録。南北融和ムードのなか、本作を観ることが一種の社会参加行事となるような空気が生まれ、一大ブームを巻き起こした。しかし、制作中は監督もプロデューサーも「北朝鮮に同情的である」といった理由で国家反逆罪に問われることまで覚悟していたそうだ(実際、パク・チャヌクはその後のパク・クネ政権下で「左翼的先導者の疑い」がある映画人としてブラックリストに載せられた)。監督としては、むしろ南北対立ムードが高まったタイミングで本作公開をぶつけたかったらしい。後日、『JSA』のフィルムは当時の北朝鮮最高指導者・金正日のもとにも送られ、高い評価を受けたという逸話もある。 それから20年、いまだに南北統一は実現していない。『JSA』の物語が真の意味で「過去」として語られる日も、残念ながら来ないままだ。 2017年、ソウル市立美術館で開催されたカルティエ現代美術財団の企画展「ハイライト」のために、パク・チャヌクは弟パク・チャンギョンとともに短編映画『隔世の感』を制作した。南楊州総合撮影所に現存する『JSA』の板門店のセットに、マネキン人形を置いて3Dカメラで撮影し、そこに『JSA』本編の音声などを被せ(なんと42台のスピーカーを駆使した超立体音響!)、時代の変化と進展しない状況を浮き彫りにする作品だという。日本ではまだ観る機会がないが、『JSA』ファンとしては否応なしに興味をそそられる一編だ。パク・チャヌク曰く、「いつかこの作品をピョンヤンで上映できたらいいね」。■ 『JSA』©myungfilm2000