COLUMN & NEWS

コラム・ニュース一覧

-

COLUMN/コラム2021.01.04

ダリオ・アルジェントの代表作にしてイタリアン・ホラーの金字塔『サスペリア』

日本でも社会現象となった大ヒット作 イタリアン・ホラーの巨匠ダリオ・アルジェントの名刺代わりというべき代表作であり、恐らくイタリア映画史上、最も世界的な成功を収めたホラー映画であろう。イタリアを皮切りに公開されたのは1977年。ジョージ・ルーカスの『スター・ウォーズ』とスティーブン・スピルバーグの『未知との遭遇』によって空前のSF映画ブームが巻き起こり、ジョン・トラヴォルタ主演の『サタデー・ナイト・フィーバー』でディスコ・ブームが頂点に達した年である。改めて振り返ると凄い一年であったと言えよう。 もともとホラー映画があまり一般受けしないイタリア本国で大ヒットしたのは勿論のこと、ここ日本でも「決してひとりでは見ないでください」という秀逸なキャッチコピーの効果もあってたちまち社会現象に。アメリカでは20世紀フォックスが配給権を獲得したものの、血みどろの残酷描写が問題視されるのを恐れたらしく、即席で立ち上げたペーパー会社インターナショナル・クラシックスで配給することとなり、盲目のピアニストが盲導犬に喉元を食いちぎられるシーンなど約8分の映像をカットしたうえで劇場公開したが、こちらもフォックスの予想を遥かに上回る興行成績を記録し、気を良くした同社はアルジェントの次回作『インフェルノ』(’80)に出資することとなる。 アルジェント監督のターニングポイントに そんな本作は、それまで一連のジャッロ映画で鳴らしたアルジェント監督が、初めてスーパーナチュラルなオカルトの世界に挑戦することで、独自の映像美学をとことんまで極めたターニングポイント的な作品でもあった。ジャッロ(日本ではジャーロと表記されることもあるが、本稿では原語の発音に近いジャッロで統一する)とは、’70年代に一世を風靡したイタリア産猟奇サスペンス・ホラーのこと。本来はイタリア語で“黄色”を意味するのだが、昔からイタリアではペーパーバックで売られる犯罪スリラー小説の表紙が黄色に装丁されていたため、いつしか犯罪スリラーのジャンル全体をジャッロと呼ぶようになった。 そのジャッロ映画ブームの口火を切ったのが、アルジェント監督の処女作『歓びの毒牙(きば)』(’70)。女性ばかり狙う連続殺人鬼の正体を追うアメリカ人作家をスタイリッシュな映像美で描いた典型的なジャッロ映画なのだが、これが全米興行収入ランキングで1位という誰も想像しなかったような大ヒットを記録したことから、イタリア中の映画会社がこぞって似たようなジャッロ映画を量産するようになる。アルジェント自身も『わたしは目撃者』(’71)に『4匹の蠅』(’71)とジャッロ映画の秀作を連発。畑違いの歴史ドラマに挑んだ『ビッグ・ファイブ・デイ』(’74)が大コケした後、『サスペリアPART2』(’75・日本では『サスペリア』の大ヒットを受け、勝手に続編と銘打って劇場公開)でジャッロの世界へ戻ったアルジェントは、いい加減に猟奇サスペンス・ホラーの世界から足を洗おうと考える。恐らく、ジャッロ映画の最高峰とも呼ばれる『サスペリアPART2』を以てして、彼としてはやり尽くしてしまった感があったのだろう。 やはり本作でひときわ目を引くのは、けばけばしい極彩色と壮麗な美術セットによって表現された、一種異様なまでに幻惑的なゴシック映像美であろう。さながら、アルジェントのダークでディープなイマジネーションから生まれた悪夢のような異世界。冒頭、ニューヨークからドイツへと到着したスージーは、空港の自動ドアを出た瞬間から、さながら「不思議の国のアリス」の如く、世にも奇妙で残酷で恐ろしいアルジェント・ワールドへと足を踏み入れるのだ。そこでは、全ての事象がアルジェント流のロジックで展開する。そもそも、アルジェント作品は処女作『歓びの毒牙(きば)』の頃からそうした異空間的な傾向が少なからずあり、ストーリーはあくまでも彼の思い描くビジョンをスクリーンに現出させるためのツールに過ぎなかったりするのだが、本作ではオカルトという非現実的かつ非日常的なテーマを手に入れたことによって、その独創的なアルジェント・ワールドを究極まで突き詰めることが出来たと言えるだろう。 中でもアルジェントがこだわったのは、往年のテクニカラー映画を彷彿とさせる鮮烈な色彩。特にディズニー・アニメ『白雪姫』(’37)は、アルジェントと撮影監督ルチアーノ・トヴォリにとって重要なお手本となった。ミケランジェロ・アントニオーニやマルコ・フェレーリ、モーリス・ピアラとのコラボレーションで知られるトヴォリは、もともと日常的なリアリズムを大切にするカメラマンで、なおかつホラー映画には全く関心がなかったため、本作のオファーを受けた当初は大いに戸惑ったそうだが、アルジェントの熱心な説得で引き受けることにしたという。当時既にテクニカラーは時代遅れとなり衰退してしまっていたが、アルジェントの要望に応えるべくトヴォリは発色に優れた映画用フィルム、イーストマン5254を使用。ただし、手に入ったのはテキサスの倉庫に保管されていた40巻のみだったため、現場では各シーンを2テイクまでしか撮影できなかったという。 さらに、照明の基本カラーを三原色の赤・青・緑に指定し、シーンに合わせて黄色などの補色を使用。通常の映画撮影ではあり得ないほど強い照度のカラー照明を、俳優などの被写体のすぐ近くに寄せて当てたのだそうだ。シャープな輪郭を強調するため、照明のディフューザーやカメラのフィルターレンズは不使用。そうして撮影されたフィルムは、当時テクニカラー社のローマ支社に唯一残されていたテクニカラー・プリンターでプリントされた。その仕上がりと完成度はまさに驚異的。同じように原色のカラー照明を多用した撮影は、イタリアン・ホラーの父と呼ばれる大先輩マリオ・バーヴァ監督が『ブラック・サバス 恐怖!三つの顔』(’63)や『モデル連続殺人!』(’64)などで既に実践しているが、本作はその進化形と呼んでもいいかもしれない。 強い女性ばかりが揃ったメイン・キャスト なお、もともとヒロインのスージー役にはダリア・ニコロディが想定されていたものの、彼女が主演ではアメリカのマーケットで売れないと映画会社に判断され、アルジェントがブライアン・デ・パルマ監督の『ファントム・オム・パラダイス』(’74)を見て気に入っていたジェシカ・ハーパーに白羽の矢が立った。当時、ジェシカはウディ・アレンの『アニー・ホール』(’77)の脇役をオファーされていたが、エージェントからの勧めもあって『サスペリア』を選んだという。その親友となるサラ役には、恋人だったベルナルド・ベルトルッチ監督の『1900年』(’76)でロバート・デ・ニーロとジェラール・ドパルデューを相手に3Pシーンを演じたステファニア・カッシーニ。性格の悪いオルガ役を演じているバーバラ・マニョルフィは、晩年のルキノ・ヴィスコンティがお気に入りだった美形俳優マルク・ポレルの奥さんだった人だ。 『サスペリア』©1977 SEDA SPETTACOLI S.P.A ©2004 CDE / VIDEA

-

COLUMN/コラム2021.01.04

社会派エンターテインメントの巨匠が挑んだ’70年代らしいエコロジカル・ホラー『プロフェシー/恐怖の予言』

動物パニック映画ブームから派生したエコ・ホラーとは? ‘70年代のハリウッド映画で流行したエコロジカル・ホラー(通称エコ・ホラー)。その基本的なコンセプトは、「地球環境を破壊する人類に対して自然界(主に動物や昆虫)が牙をむく」というもの。これはスティーブン・スピルバーグ監督の『ジョーズ』(’75)を頂点とする’70年代動物パニック映画ブームにあって、そのサブジャンルとして派生したものと考えられる。 なにしろ、当時のアメリカ映画ではサメだのネズミだのアリだのクモだのと、ありとあらゆる生物が人間に襲いかかってきた。その要因のひとつとして、「環境破壊」という設定は非常に使い勝手が良かったのだろう。しかも、’70年に国家環境政策法が制定され、同じ年に環境保護庁が誕生したアメリカでは、環境破壊に対する危機感や懸念が国民の間で徐々に共有されるようになっていた。光化学スモッグに悩まされた日本をはじめ、当時は世界中の先進国が同様の問題に直面していたと言えよう。つまり、時代的にエコ・ホラーの受ける条件が整っていたのである。 ただ、エコ・ホラーというジャンル自体のルーツは、恐らく『キング・コング』(’33)にまで遡ることが出来るだろう。南海孤島の秘境で発見された巨大なゴリラ、キング・コングが大都会ニューヨークで大暴れするという物語は、まさしく「傲慢な人類」に対する自然界の逆襲に他ならなかった。また、核実験の影響で巨大化したアリとの死闘を描くSFパニック『放射能X』(’54)は、当時懸念されつつあった放射能汚染による環境破壊の問題が背景としてあり、そういう意味で’70年代に興隆するエコ・ホラーの直接的な原点とも言える。 『吸血の群れ』(’72)では環境汚染によって小さな島の爬虫類たちが人間への報復を開始、『フェイズIV 戦慄!昆虫パニック』(’74)では天体の異変によって高度な知性を持ったアリが人間を襲撃し、『アニマル大戦争』(’77)ではオゾン層破壊の影響で狂暴化した動物たちが自然公園のハイキング客たちを殺しまくる。さらに、オーストラリア映画『ロング・ウィークエンド』(’74)では「自然環境」そのものが意志を持って人間を狂気へと追い詰め、日本映画『ゴジラ対ヘドラ』(’71)では海洋汚染の生んだ怪獣ヘドラがゴジラと対決した。かように、’70年代は世界中のホラー映画やモンスター映画で大自然が罪深き人類に対して牙をむいたのである。水質汚染によってミュータント化したクマが、広大な森林で人間を次々と襲う『プロフェシー/恐怖の予言』(’79)もそのひとつだ。 自然豊かなメイン州の森林地帯を恐怖に陥れる巨大モンスター 主人公は大都会で恵まれない貧しい人々のために奔走するロバート・ヴァーン医師(ロバート・フォックスワース)。どれだけ行政に訴えても貧困層の住環境や健康問題が改善されないことに無力感を覚えているロバートは、ある日環境保護庁から自然環境調査の仕事を依頼される。メイン州の広大な森林地帯を地元の製紙会社が森林伐採のため購入したものの、その一帯に暮らす先住民たちが土地の所有権を訴えて裁判を起こし、両者ともに一歩も譲らない状態なのだという。そこで当局の導き出した解決策が、森林地帯の環境汚染状況を把握すること。もし環境汚染が立証されれば先住民側の有利になるし、汚染が確認されなければ製紙会社側の言い分が通る。どちらに転んでも、訴訟問題解決の糸口になると当局は考えたのだ。畑違いの依頼に躊躇するロバートだったが、しかしこれで当局に恩を売れば自身の仕事にも有利になると説得され引き受けることにする。 その頃、メイン州の森林地帯では不可解な出来事が起きていた。森の中で伐採作業中だった作業員たちが行方不明となり、その捜索に駆り出されたレスキュー隊も消息を絶ってしまったのだ。ロバートと妻マギー(タリア・シャイア)を出迎えた製紙会社の現場監督アイズリー氏(リチャード・ダイサート)は、先住民たちによる嫌がらせに違いないと疑っているが、しかし先住民たちは伝説の怪物カターディンが森を守っているのだと主張しているという。両者の対立はまさに一触即発。あくまでも中立を守る立場のロバートとマギーだが、先住民たちへの偏見や差別意識を隠さない製紙会社側の強硬姿勢に眉をひそめるのだった。 やがて調査を開始したロバートは、森林地帯で深刻な環境汚染が進行しているのではないかと疑いを持つ。というのも、川に棲息している鮭やオタマジャクシが異常な大きさへ成長し、性格の大人しいはずのアライグマが狂暴化して人間に襲いかかって来るのだ。しかも、先住民グループのリーダー、ホークス(アーマンド・アサンテ)とその妻ラモナ(ヴィクトリア・ラシモ)によると、森に住む先住民たちの間では健康被害が広がり、妊婦が奇形児を死産するケースも多いという。しかし、いくら当局に訴えても、川の水質検査では異常がないため聞き入れては貰えなかったのだ。 一方、製紙工場側のアイズリー氏は汚染物質の流出を完全に否定するが、しかしロバートは泥濘に溜まった銀色の物質を見逃さなかった。工場から流出する排水の中にメチル水銀が含まれており、それが森林一体の生態系に深刻な影響を及ぼしていたのだ。しかしメチル水銀は重いので川底に沈んでしまう。水質検査で異常がなかったのはそのためだった。事実を知った妻マギーは大きな衝撃を受ける。実は彼女は子供を妊娠しており、知らずに川で獲れた鮭を食べていたからだ。 その頃、森の中でキャンプを楽しんでいたネルソン一家が、醜悪な姿をした巨大モンスターに襲われ皆殺しにされる。それはメチル水銀に汚染された魚を食べてミュータント化したクマだった。しかし、地元の保安官やアイズリー氏は先住民グループの犯行と考え、ホークスらの逮捕に動き出す。事実を確認すべく惨劇の現場へと向かったロバートたち。折からの悪天候で森の中で足止めを食らった彼らに、狂暴な怪物クマが襲いかかる…。 ストーリーのヒントは『ローズマリーの赤ちゃん』!? 本作で最も注目すべきは、あのジョン・フランケンハイマー監督が演出を手掛けている点にあるだろう。『影なき狙撃者』(’64)や『大列車強盗』(’65)、『グラン・プリ』(’66)に『フレンチ・コネクション2』(’75)、『ブラック・サンデー』(’77)などなど、骨太な社会派エンターテインメント映画で一時代を築いた巨匠が、なぜ今さら出尽くした感のあるモンスター映画を!?と当時の映画ファンを大いに戸惑わせた本作。しかも、興行面でも批評面でも全く振るわず、これを機にフランケンハイマー監督のキャリアは下り坂となっていく。ただ、劇場公開から40年以上を経た今、改めて見直すと、決して出来の悪い映画ではないことがよく分かるだろう。 ■撮影中のジョン・フランケンハイマー監督(左) 環境問題や公害問題、先住民問題など、’70年代当時の社会問題を巧みに絡めたストーリー展開は、なるほど“社会派エンターテインメント映画の巨匠”の異名に恥じぬメッセージ性の高さ。むしろ、ミュータント化した巨大クマが巻き起こす阿鼻叫喚の恐怖パニックよりも、そうした社会派的なテーマの方に監督の強い思い入れが込められているように感じられる。醜悪なモンスターの全貌や血生臭い残酷描写をなるべくスクリーンでは見せず、観客の想像力に委ねることで緊張感を煽っていく演出も手馴れたものだし、スコープサイズの超ワイド画面のスケール感を生かしたカメラワークも堂に入っている。さすがは巨匠の映画らしい風格だ。ただ、それゆえ肝心のホラー要素がなおざりにされている印象も拭えない。恐らく、このモンスター映画らしからぬ“生真面目さ”が当時は仇となったのだろう。要するに、観客や批評家が求めるものとのギャップが大きかったのだ。 脚本を担当したのは『オーメン』(’76)で知られるデヴィッド・セルツァー。『オーメン』が劇場公開されて社会現象を巻き起こした直後、フランケンハイマー監督から「ホラー映画の脚本を書いてくれないか」と直々にオファーを受けたというセルツァーは、自身が多大な影響を受けたロマン・ポランスキー監督の『ローズマリーの赤ちゃん』(’68)をヒントにしたのだそうだ。さらに、当時メイン州の郊外に暮らしていた彼は環境問題や先住民問題にも関心があり、日本の水俣病についても勉強していた。当初は「メイン州の大自然を満喫していたキャンプ中の夫婦が、知らず知らずのうちメチル水銀に汚染された魚を食べてしまい、妊娠中の妻が奇形児を生んでしまう」という『悪魔の赤ちゃん』(’74)的なストーリーだったらしいが、脚本会議を重ねていくうちに巨大クマのアイディアが加わったようだ。 ただし、ロケ地となったのはメイン州ではなく、カナダはバンクーバー郊外の森林地帯。今では“ノース・ハリウッド”と呼ばれるカナダ映画産業のメッカで、ハリウッドの映画やテレビドラマが数多く撮影されているバンクーバーだが、本作はその最初期に作られたハリウッド映画と言われている。そういう意味でも興味深い作品と言えよう。目玉となる巨大クマのモンスタースーツは、ミニチュア撮影用とロケ現場用の2種類が製作され、『プレデター』(’87)のスーツアクターとして有名な身長2m20cmのケヴィン・ピーター・ホールと、後に『13日の金曜日 PART6 ジェイソンは生きていた!』(’86)や『ブロス/やつらはときどき帰ってくる』(’91)の監督となるトム・マクローリンが交互に演じている。実はマクローリン、もともとフランスでマルセル・マルソーに師事したパントマイム芸人だったらしい。 なお、モンスタースーツの製作は当初リック・ベイカーに依頼されたが短い納期を理由に断られ、次に声をかけたスタン・ウィンストンとはギャラの金額が折り合わず、最終的にトム・バーマンが引き受けることとなった。このグログロな巨大クマ、チーズの溶けたピザに似ていることから、撮影現場では「ピザ・ベアー」と呼ばれていたそうだ(笑)。■

-

COLUMN/コラム2021.01.03

鬼軍曹と二枚目新兵との禁じられた“恋”を描く名匠ジョン・フリンの監督デビュー作!

今日お勧めするのは1968年の『軍曹』です。これは当時画期的だった、同性愛を扱ったハリウッド映画です。 舞台はフランス、駐留米軍の基地に主人公のカラン軍曹(ロッド・スタイガー)がやって来ます。時代は朝鮮戦争の後、ベトナム戦争の前という設定で、戦争がないので規律がゆるんでいるのを見た軍曹は、引き締めなきゃならないと思って、兵士たちを厳しくしごきます。その兵士のなかに、スワンソン一等兵という美青年がいます。ジョン・フィリップ・ローという、ギリシャ彫刻のような俳優が演じています。軍曹は「君は今どき珍しい立派な若者だ、そして立派な兵士だ」と言ってスワンソンに目をかけるんですが、だんだん変なことになってきます。 つまり、この軍曹は自覚のないゲイで、自分で気づかないままスワンソンに恋してしまうんです。 ハリウッド映画では長い間、同性愛が描かれることがありませんでした。「ヘイズ・コード」という自主規制によって禁じられていたんです。しかし、『軍曹』公開の直前にこれが撤廃されて、ようやく描かれるようになったんです。 『軍曹』に主演のロッド・スタイガーはシドニー・ルメット監督の『質屋』(64年)で高く評価された俳優ですが、『質屋』は劇場で公開されるアメリカ映画で初めて女性の乳房をスクリーンに映し出した映画でもあります。 スタイガーは『軍曹』の前に『夜の大捜査線』(67年)でアカデミー主演男優賞を獲りました。人種差別的な警察官役ですが、最後は黒人刑事シドニー・ポワチエと友情を結ぶ儲け役でした。 『軍曹』の監督はジョン・フリン。この後に作った『組織』(73年)は、リチャード・スタークの「悪党パーカー」シリーズが原作の傑作ハードボイル ド・アクションでした。『ローリング・ サンダー』(77年)もよかった。ポー ル・シュレイダー脚本で、ギャングに手首を潰されたベトナム帰還兵が手に鉤爪をつけて復讐します。 ジョン・フリンは実はジャーナリスト出身で、名匠ロバート・ワイズ 監督から、戦場カメラマンのロバー ト・キャパの伝記映画のための取材を依頼されて、映画界に入ります。 ワイズの『ウエスト・サイド物語』(61 年)でもニューヨークのギャングの調査を担当しています。 この『軍曹』、当時はまったく話題 にならず、その後も、ゲイである軍曹を否定的に描いている、と批判されましたが、今、見直すと、現在アメリカ の軍隊内で問題になっている、男性による男性へのセクハラを何十年も早く告発する内容になっています。 また、軍曹の抱えたトラウマが、 最近の映画『トム・オブ・フィンラ ンド』(17年)で、ゲイのイラストレ イター、トム・オブ・フィンランドが戦争中に抱えたトラウマと同じなんですね。 たしかに地味ではありますが、タブ ーに挑戦した問題作です! (談/町山智浩) MORE★INFO.●1966年、ロバート・ワイズが自らの製作会社を立ち上げ、その第1作としてデニス・マーフィ原作『軍曹』の映画化権を取得した。●監督には、ワイズ監督作品のほか、『大脱走』『太陽の帝王』(共に63年)などの助監督として評価の高かったジョン・フリンを抜擢し、監督デビュー作となった。●当初は名バイプレイヤー、サイモン・オー クランドに主役のオファーがされたが、彼 は映画のために減量するのを嫌がり、ロッ ド・スタイガーに交代した。●撮影中にスタイガーの母親が心臓発作で死去している。 ©︎Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved

-

COLUMN/コラム2020.12.21

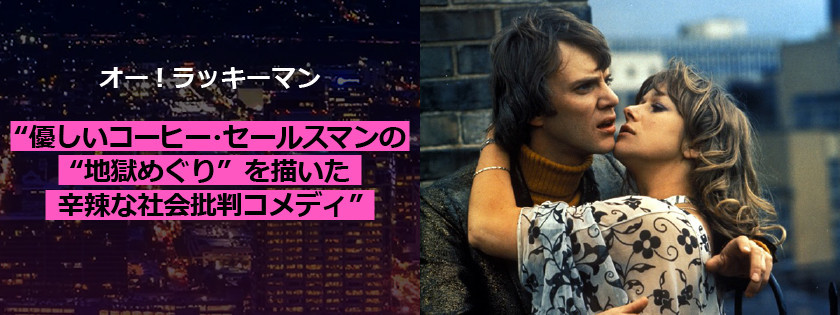

マルコム・マクダウェル原案・主演×リンゼイ・アンダーソン監督による「ミック・トラヴィス3部作」の第2弾

今日お勧めの映画は『オー!ラッキーマン』(73年)です。タイトルだけ聞くと、楽しそうな映画かな?と思うでしょうが、主人公が“地獄めぐり”をする話です。 主役はマルコム・マクダウェル。本作の直前にあのスタンリー・キューブリック監督の『時計じかけのオレンジ』 (71年)で主人公を演じて世界的なス ターになりました。映画自体も全世界でセンセーションを起こし、英国では上映禁止になるくらいのスキャンダルになりました。 この『オー!ラッキーマン』は、『時計 じかけ〜』の裏返しなんです。主人公ミック・トラヴィス役のマクダウェルは心優しい青年です。子どもみたいな笑顔が魅力的で、何をされても怒らない...... と『時計じかけ〜』のアレックスとは全く逆なんですよ。でもこっちのほうがマルコム・マクダウェルに近いんですって。 マルコムはリンゼイ・アンダーソン監督の『if もしも...』(68年)で主役に抜擢され、それを観たキューブリックが『時計じかけ〜』のアレックス役に起用しました。それであまりに有名になったマルコムは、自分もあんな凶暴な人柄だと思われるのが心配になり、自分の若いころをモデルにしたストーリーを書いて、アンダーソン監督に見せました。コーヒー豆のセールスマンから演劇を志しアンダーソン監督に見いだされて映画に出てスターに......と、これが全然面白くない(笑)。 そこで監督は脚本家を呼んで、セー ルスマンからスターになるまでの間に、 なるだけメチャクチャな話をブチ込め るだけブチ込めと、書き直させたのが本作なんです。 主人公のミックは心優しい青年で、何の罪もないのに当時のイギリス社会を象徴するような酷い目に遭っていく......拷問されたり、人体実験されたりね。『時計じかけ〜』もそうですよね。あっちは主人公が極悪人だけど、どちらもイギリス社会の被害者となってボロボロに虐められて、ドン底にまで堕ちていく。どこがラッキーマンやねん! この映画、なぜかオールスター・キャストで、ラルフ・リチャードソンやレイチェル・ロバーツ、若きヘレン・ミレンら有名どころが次々と出て来ますが、彼らがひとりで何役も演じています。何かテーマ的な意味があるのかと思うじゃないですか、ところが何の意味もありません(笑)。撮影中にも脚本が出来ておらず、行き当りばったりで撮影してたんで、俳優のスケジュールだけ押さえて、いろんな役をやらせたんですね(笑)。 この話、実は元ネタがあります。 1759年に発表した『キャンディード』という小説で、世の中や人間とは善いものだと信じている純粋無垢な若者キャ ンディードが世界中を旅しながら戦争や災害や貧困や異端審問や奴隷制度などこの世のありとあらゆる残酷な現実を経験するという話です。『ヤコペッ ティの大残酷』(75年)という映画にもなってます。『世界残酷物語』(61年) のグァルティエロ・ヤコペッティの。 『オー!ラッキーマン』はすごく楽しい歌が全編を飾っていますが演奏はアラン・プライス。アニマルズのメンバーで、「朝日のあたる家」のハモンドオルガンを弾いているのが彼です。 あと、若いころのヘレン・ミレンが マルコムとやたらいちゃいちゃしますが、どうも私生活でもつきあってたらしいですよ! (談/町山智浩) MORE★INFO.。●本作は、『if もしも...』(68年)と『ブリタニア・ホスピタル』(82年)の間に製作された、リンゼイ・アンダーソン監督、デヴィッド・シャーウィン脚本、マルコム・マクダウェル主演の「ミック・トラヴィス3部作」の第2弾。●監督と脚本家のシャーウィンは、80年代半ばに「ミック・トラヴィス」シリーズの第4弾『if もしも...2』の脚本を執筆していた。●2006年、マルコム・マクダウェルの半生を振り返るドキュメンタリーが作られたが、題名が『O Lucky Malcolm!』と本作のパロディになっている。その中でマクダウェルは、本作を「最も愛する出演作で誇りに思っている」と語っている。 ©︎Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

-

COLUMN/コラム2020.12.04

ジェームズ・キャメロン幻のデビュー作は、正しく“ジョーズもの”『殺人魚フライングキラー』

本作『殺人魚フライングキラー』(1981)は、正しく“ジョーズもの”というジャンルに分類されるべき作品である。 何だ“ジョーズもの”って!?…などと声が飛んできそうだが、映画史に於いては、いわゆるメガヒット作を軸にして、度々こうしたジャンルが生まれてきた。“エクソシストもの”“マッドマックスもの”“エイリアンもの”“ランボーもの”“ターミネーターもの”“ジュラシック・パークもの”…。ああキリがない。 もちろん“オカルト映画”“SF映画”“戦争映画”などと、正統的なジャンル分けの区分もある。しかし敢えて“エクソシストもの” “ランボーもの”といった呼称を使いたくなるのは、メガヒット作に雲霞の如く群がり、そうした真っ当なジャンル分けを無効化してしまうほど、バッタもん、パチもん度が強い映画群である。 “ジョーズもの”に、話を戻そう。スティーヴン・スピルバーグ監督の出世作で、人喰いザメと人間の対決を描いた『ジョーズ』(75)は、『ポセイドン・アドベンチャー』(72)『タワーリング・インフェルノ』(74)『大地震』(74)『エアポート』シリーズ(70~79)等々、1970年代を席捲した“パニック映画(ディザスター・フィルム)”ブームの中に連なりながらも、新たに“動物パニック映画”というジャンルを確立した作品である。 そして大量の、“ジョーズもの”が世に送り出された。…と言うか、公開から45年経った今も、送り出され続けている。 ストレートに人喰いザメが登場する作品も多々あるが、その他の水棲生物を主役とする、バッタものも枚挙に暇がない。シャチ、タコ、イカ、ワニ、ピラニア…。シャチのように元々堂々たる体躯の持ち主は別にして、その他は何らかの理由で、“巨大化”や“凶暴化”している場合が多い。 ちょっと、前置きが長くなった。本題の『殺人魚フライングキラー』が、なぜ「正しく“ジョーズもの”なのか」を、ストーリーを紹介した上で、解説していきたい。 カリブ海に浮かぶ、リゾートアイランド。スキューバダイビングも、大きな観光資源となっており、沖に眠る沈没船は、格好のスポットとなっていた。 ある夜、ダイビングに勤しむカップルが、“水中セックス”とシャレ込む。ところがそこに現れた魚群によって、2人の身体は見る影もなく、切り裂かれてしまう…。 海洋生物学者のアニーは、ダイビングのインストラクターで、生計を立てる1人。島の保安官である夫スティーブとうまくいっておらず、一人息子のクリスと、雇用主のホテルの一室に住み込ませてもらっていた。 ダイビングツアーの客の中に、アニーの指示に従わず、立ち入り禁止の沈没船内に勝手に入る者が居た。アニーが探すと、その客は、メタメタに喰いちぎられた死体となって発見される。 殺人魚の正体を調べるべく、アニーは、自分に言い寄る男タイラーを連れ、犠牲者の死体が収容された安置所に忍び込む。傷口などの写真を撮って、ホテルに戻ったアニーは、その夜タイラーと結ばれる。 一方で安置所の死体からは、急に殺人魚が飛び出して、その場に居た看護師が犠牲となる。殺人魚はそのまま空を飛び、逃げ去るのだった。 殺人魚の正体は、アメリカ軍がベトナム戦争用に開発した、陸で産卵するグルニオンとトビウオをかけあわせた、生物兵器だった。運搬の際のミスで、その卵が海底に沈み、やがて孵ると、沈没船を根城にしたのだった。そしてタイラーの正体は、殺人魚の開発に関わった1人だった。 ヨット遊びを楽しむ者などが、次々と殺人魚の犠牲になっていく。そんな中でリゾートホテルの最大の売り物イベントである、グルニオンの産卵を見て楽しむ、ガーデンパーティの夕べが迫る。 アニーはホテルの支配人に、イベントを中止するように説得を行うが、儲け優先の支配人は、聞き入れない。それどころか、アニーをクビにしてしまう。 やって来たイベントの夜、海岸などで産卵シーンを待ち受けていた観光客たちに向かって、殺人魚の大群が飛来。海水は血で、真っ赤に染まる。息子を殺人魚に殺され、復讐に燃えていた漁師のギャビーも、犠牲者の一人となった。 意を決したアニーは、殺人魚の巣となっている沈没船を、ダイナマイトで吹き飛ばす作戦に乗り出す。彼女はタイラーや夫のスティーブの協力を得て、海へと潜っていくが…。 冒頭の“水中セックス”のシーン。早々に「死亡フラグ」が立つバカップルに、主観カメラが迫っていくシーンから、『ジョーズ』のオープニングを劣化コピーした、正しく“ジョーズもの”の展開となる。 主人公が“殺人魚”の脅威を訴えるのを無視して、犠牲者を増やしてしまうのは、わからず屋で強欲な人間。これも“ジョーズもの”には、欠かせない要素と言える。 極めつけは、メインのキャラクター配置。保安官のスティーブに、海洋生物学者のアニー、漁師のギャビー。これは正に『ジョーズ』の、ブロディ警察署長、海洋生物学者のマット・フーパ―、サメ捕り漁師のクイントの陣形を模したものである。ただ本家のように、3人で船に乗り込んで、激闘を繰り広げるわけではない。『フライングキラー』の3人の動きはバラバラで、しかも漁師は陸上で、噛み殺されてしまうのだが。 忘れてならないのは、アニーの浮気である。実は『ジョーズ』の原作には、ブロディ署長の奥さんとマット・フーパ―が不倫をする描写がある。天才スピルバーグが「タルい」と判断して、映画からはぶった切ってしまったその要素を、『フライングキラー』では、わざわざ再現している。正にバッタもんの面目躍如だ。 さて“ジョーズもの”に限らず、こうしたバッタもん映画の代表的な作り手と言えば、偉大なる“B級映画の帝王”ロジャー・コーマンの名が挙がる。そして製作国で言えば、やっぱりイタリアだ。マカロニウエスタンを代表に、あらゆるジャンルのバッタもんを世に送り出してきた実績がある。『殺人魚フライングキラー』は、原題に“Piranha II”と入ることでもわかる通り、本作の3年前にロジャー・コーマンが製作総指揮を務めた、『ピラニア』(78)の続編である。そして本作は、前作でもプロデューサーを務めたコーマン門下のチャコ・ヴァン・リューエンこと筑波久子が、今度は主にイタリア資本で製作した作品なのである。 そんなこんなで、『フライングキラー』がいかに正しく“ジョーズもの”であるかは、おわかりいただけたかと思う。しかしもう一つ、絶対忘れてはならないことがある。それは本作が、あのジェームズ・キャメロンの商業映画監督としてのデビュー作であるということだ。 若き日のキャメロンは、機械工やトラック運転手などをしながら、大学で物理学を学んだ後、初めて監督した35mmの短編映画が認められて、ロジャー・コーマンの門下となった。そこで映画に関する技術全般を、実地で学んだのである。『フライングキラー』は、当初はやはりコーマン門下の別の者が監督を務めていた。ところがその者がクビになったため、急遽キャメロンに、白羽の矢が立てられたのである。 キャメロンにとって、この処女作がどんな位置にあるかについては、彼と交友が深い、小峯隆生氏の著書に詳しい。 キャメロンが、監督作『アビス』(89)のキャンペーンで来日した際に、小峯氏は初対面で彼と意気投合し、他の者も交えて新宿に飲みに行った、その際のエピソードだ。 ~友達がこの映画のファンだと告げたら、ジムは「もう一回、見てみろ。エンド・タイトルロールから俺の名前は消えている」と。その瞬間、この人の前でこの映画の話は禁句だと気づいた~ 急遽監督に雇われたキャメロンが、ロケ地のジャマイカを訪れると、現場は英語が通じない上に、やる気もないイタリア人スタッフばかり。しかも超低予算のため、衣装代が出ず、出演者たちは私服を着て、撮影に臨んでいた。 また撮影に使う“殺人魚”は1体しか出来ておらず、しかも造形が酷かったため、キャメロンは自ら徹夜して、あと3体作ることになった。その際には保安官のスティーブ役で、キャメロンの友人だったランス・ヘンリクセンが手伝ったと言われる。 そんな苦労をして、本編を粗方撮り終えると、「もういいや」と、キャメロンは監督をクビになった。彼が現場を仕切ったのは、僅か5日間とも2週間とも言われている。 頭にきたキャメロンは、クレジットから名を外すように、イタリア側に申し入れる。しかしアメリカ市場向けには、アメリカ人らしい名前の監督が必要という理由で、断られてしまう。 キャメロンは本作を、蛇蝎の如く嫌っており、実質的に己のフィルモグラフィーから消し去っている。それには、十分な理由があったのだ。 とは言え、やはり監督第1作ということもあって、本作には後のキャメロン作品に登場する要素が、散見される。例えば水中シーンには、『アビス』や『タイタニック』(97)に通じるものが感じられるし、沈没船の中で“殺人魚”から逃れようと、アニーとタイラーが狭いダクトの中を進むシーンは、もろに『エイリアン2』(86)である。 更に言えば、実は本作に関わらなければ、キャメロンの出世作は生まれなかったかも知れないというエピソードがある。こちらも件の小峯氏の著書より引用する。 ~イタリアでクビになり、ホテルで、ふてくされて寝ていたら、赤い目をした銀色のピラニアがどこまでも追いかけてくる悪夢を見た話を聞いた。すぐに閃いたアイディアが、ターミネーターの元になったんだ、と。~ キャメロンが『ターミネーター』(84)の製作に取り掛かった際、当初悪役のターミネーター=殺人アンドロイド役は、ランス・ヘンリクセンで、シュワちゃんことアーノルド・シュワルツェネッガーは、ターミネーターと戦う、正義の戦士カイル・リース役の候補だった。しかしこの件で、キャメロンとシュワルツェネッガーがランチをした際に、役を変えて、シュワちゃんがターミネーターを演じるという、発想の転換が行われたのである。 実はこの時、キャメロンは一文無し。出演交渉で会ったのにも拘わらず、その場の勘定は、シュワちゃん持ちだったという。しかしそんな出会いが、シュワちゃんに生涯の当たり役をもたらし、彼をスーパースターの座に押し上げた。そしてキャメロンも、世界一のメガヒット監督への第一歩を踏み出すこととなった。 それもこれも、『殺人魚フライングキラー』の屈辱があってのことと知れば、本作の鑑賞もまた、趣深いものとなるであろう。■

-

COLUMN/コラム2020.12.03

ベルトルッチの転機となった幻惑的なポリティカル・ミステリー『暗殺のオペラ』

ヒットに恵まれなかった初期のベルトルッチ 世界的に「革命の季節」とも呼ばれた’60年代末。イタリアでも’66年のトレント大学文学部の占拠や、’67年のサクロ・クオーレ・カトリック大学の3万人抗議デモといった学生運動が一気に盛り上がり、時を同じくして映画界でも反体制的な若手映像作家が次々と台頭する。その代表格が『ポケットの中の握り拳』(’65)のマルコ・ベロッキオであり、後に『青い体験』(’75)などのエロス映画を大成功させるサルヴァトーレ・サンペリであり、『殺し』(’62)で一足先にデビューしていたベルナルド・ベルトルッチだった。 イタリアの有名な詩人・学者であるアッティリオ・ベルトルッチの長男として生まれ、ブルジョワ階級の恵まれた家庭で育ったベルトルッチは、父親の親しい友人だったピエル・パオロ・パゾリーニの助監督として映画界入りし、そのパゾリーニの助力によって21歳という若さで監督デビューを果たす。処女作『殺し』は批評家から概ね好評で、ヌーヴェルヴァーグに多大な影響を受けた『革命前夜』(’64)もカンヌ国際映画祭で絶賛される。続く『ベルトルッチの分身』(’68)もヴェネチア国際映画祭のコンペティションに出品されたが、しかしいずれの作品も興行的には残念ながら不発に終わってしまう。 そんな折、イタリアの公共放送局RAIの出資でテレビ向けに映画を撮るという企画がベルトルッチのもとへ舞い込む。あくまでもテレビで放送されること大前提だが、しかし製作に当たっての条件は通常の映画と変わらないし、イタリア国外では劇場用映画として配給される。そこでベルトルッチは、アルゼンチンの作家ホルヘ・ルイス・ボルヘスの短編小説「裏切り者と英雄のテーマ」を題材に選び、アイルランドが舞台の原作をイタリアへ置き換えて映画化することになる。それがこの『暗殺のオペラ』(’70)だったというわけだ。 反ファシズムの英雄だった父の死の真相を探る息子 中世の街並みをそのまま残す北イタリアの田舎町タラ。人気のない寂れた駅で一人の青年が列車から降りる。彼の名前はアトス・マニャーニ(ジュリオ・ブロージ)。タラが生んだ有名な反ファシズムの英雄アトス・マニャーニ(ジュリオ・ブロージ二役)の同姓同名の息子だ。町の老人たちは父親と瓜二つの息子を見て驚く。それは今から30年ほど前、1936年6月15日のこと。町で唯一のオペラ劇場でヴェルディの「リゴレット」を上演中、父アトスは何者かに背後から拳銃で撃たれて暗殺された。身の危険を感じた妊娠中の妻は町を出てミラノで出産。息子アトスが父親の故郷を訪れるのはこれが初めてだった。 そんな彼をタラへ呼び寄せたのは父アトスの愛人だった女性ドライファ(アリダ・ヴァリ)。たまたま見かけた新聞記事で彼の存在を知ったドライファは、息子であれば父親の死の真相を突き止め、謎に包まれた犯人を探し出すことが出来るのではないかと考えたのだ。彼女によれば、生前の父アトスにはファシストの敵も多く、中でも大地主ベカッチアは最大の宿敵だったという。その一方で、反ファシズムの志を同じくする心強い仲間もいた。それが映画館主コスタ(ティノ・スコッティ)、小学校教師のラゾーリ(フランコ・ジョヴァネッリ)、ハムの味ききガイバッツィ(ピッポ・カンパニーニ)の3人だ。しかし、父親のことをほとんど何も知らない息子にしてみれば、自分が生まれる前の事件に対する関心も薄い。ドライファの熱心な説得も空しく、彼は翌朝の列車でミラノへ戻ることにする。 とはいえ、タラの町に漂う不可解な雰囲気には引っかかるものがあった。昼も夜も人影はまばらで、しかも見たところ老人ばかりしかいない。その中には、どうやら英雄アトス・マニャーニの息子の帰還を快く思っていない住民もいるらしく、彼は何者かによって宿の馬屋に閉じ込められるなどの嫌がらせを受ける。この町の住民は何かを隠しているようだ。そう考えた息子アトスは町に残ることを決め、まずは手始めに大地主ベカッチアの屋敷を訪れるも追い返されてしまう。そんな彼に声をかけたのは、町の名産物であるハムの味ききガイバッツィ。さらにラゾーリやコスタといった亡き父親の同志たちと会った息子アトスは、彼らが30年前にムッソリーニ暗殺を計画していたことを知る。 オペラ劇場の落成式に国家元首が参列するという情報を掴んだ反ファシズムの闘士たちは、劇場に爆弾を仕掛けてムッソリーニを爆殺しようと計画。ところが、直前になってムッソリーニの来訪は中止され、隠していた爆弾も警察に見つかってしまった。何者かが警察に通報したのである。父親アトスと仲間たちは厳しい取り調べを受けたものの、証拠不十分で解放された。となると、やはりファシスト側の報復によって父親は殺されたのか。当時のタラにはファシストのシンパは少なくなかった。その親玉がベカッチアだ。彼が黒幕という可能性もある。だが、これ以上過去をほじくり返しても無駄だと感じた息子アトスは、引き留めるドライファを振り切ってミラノへ戻ろうとするが、しかしなぜか待てど暮せど駅には列車が来ない。仕方なく町へ引き返した彼は、ある思いがけない真実を突き止めることとなる…。 パーソナルな意味を含んだ「父と子の対立」のドラマ ベルトルッチ作品に共通する「父と子の対立」「主人公とその分身の対立」というテーマをより明確に際立たせた本作。原作では19世紀のアイルランドで起きた独立運動の英雄の暗殺事件の謎を、その子孫が解き明かしていくわけだが、本作では物語の発端を第二次大戦前夜のイタリアへと移し替え、反ファシズム運動の英雄だった父親の死の真相を、同姓同名で容姿も酷似した息子が調べていく。そこには、「ファシズムの時代=自身の父親世代」の残した問題を探るという、左翼革命世代の映像作家であるベルトルッチにとっての個人的な「父と子の対立」という意味も含まれていると言えるだろう。 そして、英雄アトス・マニャーニ暗殺事件に隠された意外な真実を突き止めた息子は、しかしそれでもなお、この町から出ていくことが出来なくなる。そもそも、30年前で時が止まってしまったような町タラは、いわば外の世界と隔絶され時間の流れからも取り残されてしまった異空間だ。フラッシュバックに登場するドライファやコスタたちも30年後の今と全く容姿が変わらず、物語が進むにつれて過去と現在の時間軸も曖昧になっていく。もはや列車など通れるはずもないほど、雑草の生い茂った駅の線路を映し出す衝撃的なラストショットは、ファシズムという過去の亡霊が今なおイタリア社会のどこかに息づいていることを示唆する。そう考えると、主人公はまるで蜘蛛の巣にかかった獲物(イタリア語の原題は‟蜘蛛の計略“)のごとく、亡霊たちの住む町に囚われてしまったのかもしれない。 これ以降、本作のポスト・プロダクション中に製作の決まった『暗殺の森』(’70)に『1900年』(’76)と、引き続きファシストの時代と向き合っていくことになるベルトルッチ。そういう意味でひとつの転機となった作品とも言えると思うのだが、やはり最大のキーパーソンは撮影監督のヴィットリオ・ストラーロであろう。『革命前夜』の撮影助手としてベルトルッチと知り合ったストラーロは、初めて撮影監督として組んだ本作で見事な仕事ぶりを披露している。中でも驚かされるのは、鮮烈なまでの色彩であろう。北イタリアの夏の色鮮やかで豊かな自然を捉えた映像の美しいことと言ったら!特に印象的なのは夜間シーンにおける、まるでルネ・マグリットの絵画の如き深いブルー。青のフィルターを使ったのかと思ったらそうではなく、夕暮れ時の僅かな時間を狙って撮影したのだそうだ。左右対称のシンメトリーを意識した画面構図もスタイリッシュで素晴らしい。映画史上屈指の監督&カメラマン・コンビとなるベルトルッチとストラーロだが、本作こそその原点だったのだ。 ちなみに、舞台となるタラは架空の町であり、本作の撮影はベルトルッチの故郷パルマにほど近い古都サッビオネータで行われている。また、後に映画監督となるベルトルッチの弟ジュゼッペが助監督を務め、エキストラとしてもワンシーンだけ顔を出す。サーカスから逃げたライオンを料理して食べたという過去のエピソードで、皿に盛られたライオンの頭を運んでくる2人の男性のうち、向かって左側がジュゼッペ・ベルトルッチだ。■

-

COLUMN/コラム2020.12.03

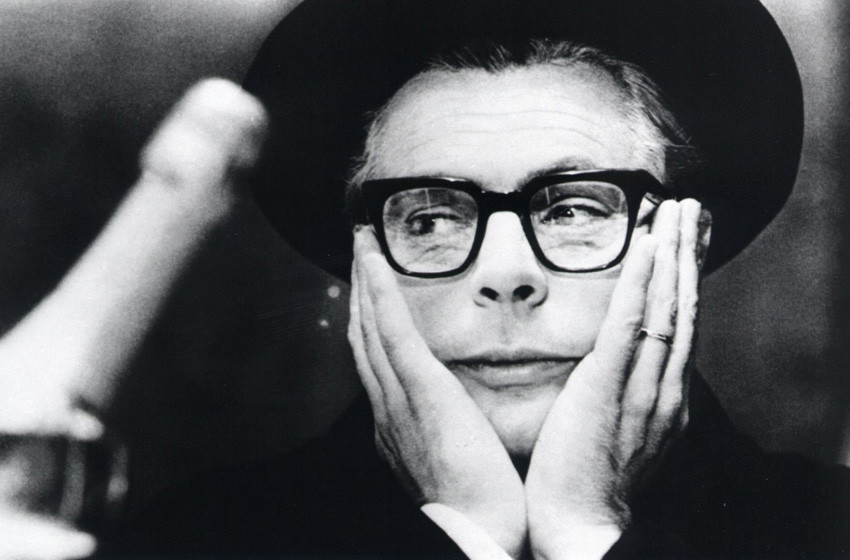

フェリーニ映画という比類なきジャンルを確立した迷える映画監督の精神的な深層世界『8 1/2』

イタリア映画黄金期の寵児となった巨匠フェリーニ 2020年に生誕100年を迎えたイタリア映画の巨匠フェデリコ・フェリーニ。1920年1月20日に北イタリアの沿岸都市リミニに生まれた彼は、「映画がなければサーカスの座長になっていた」と本人が語るほど、幼少期はサーカスの世界に魅了されていたという。しかし、フェリーニが大人になる頃には旅回りのサーカスも衰退し、その代わりに映画が娯楽の王様となっていた。’39年にローマの新聞社で働くようになったフェリーニだが、そこで知り合った同僚がチェザーレ・ザヴァッティーニやエットーレ・スコラ、ベルナルディーノ・ザッポーニなど、後のイタリア映画界を背負って立つ偉大な才能たち。この新聞社時代のエピソードは、スコラの遺作となったドキュメンタリー映画『フェデリコという不思議な存在』(’13)にも詳しい。 やがてラジオの放送作家としても活動するようになったフェリーニは、取材で意気投合した名優アルド・ファブリーツィの紹介で映画の脚本も手掛けるように。その頃出会ったのが、後にフェリーニ映画のミューズとなる女優ジュリエッタ・マッシーナだった。当時ラジオの声優をしていたジュリエッタとフェリーニは’43年に結婚。戦争末期に生活のため風刺画屋を始めた彼は、店を訪れた映画監督ロベルト・ロッセリーニの依頼で、ネオレアリスモ映画の傑作『無防備都市』(’45)の脚本に参加する。これを機にロッセリーニやアルベルト・ラットゥアーダのもとで修業し、映画作りのノウハウを学んでいったフェリーニは、そのラットゥアーダとの共同監督で映画『寄席の脚光』(’51)の演出を手掛ける。 次回作『白い酋長』(’52)で一本立ちした彼は、3作目『青春群像』(’53)で早くもヴェネツィア国際映画祭の銀獅子賞を受賞。続いて妻ジュリエッタを主演に据えた『道』(’54)は日本を含む世界中で大ヒットを記録し、アカデミー外国語映画賞にも輝いた。そんな飛ぶ鳥を落とす勢いのフェリーニにとって、大きな転機となったのがカンヌ国際映画祭のパルムドールを獲得した『甘い生活』(’60)だ。 そんなグイドの脳裏をよぎるのは、田舎の祖母(ジョージア・シモンズ)の家で若い乳母たちにチヤホヤされて育った幼少期、海辺の小屋に住む大女の娼婦サラギーナ(エドラ・ゲイル)とルンバを踊って神学校の教師に折檻された少年時代などの甘酸っぱい思い出。そして、理想の美人女優クラウディア(クラウディア・カルディナーレ)の幻影。夢の中に現れる両親(アンニバーレ・ニンキ、ジュディッタ・リッソーネ)に救いを求めるが、当然のことながら叶うはずもない。そうかと思えば、ホテルでたびたびすれ違うミステリアスな貴婦人(カテリーナ・ボラット)に興味をそそられるグイド。とりとめもない記憶やイメージを脚本に盛り込んでいくが、助言を求めた高名な映画評論家カリーニ(ジャン・ルゲール)からはことごとくダメ出しを食らう。 心細くなってしまったのか、グイドは夫婦仲の冷めかけた妻ルイーザ(アヌーク・エーメ)とその親友ロセッラ(ロセッラ・ファルク)らを湯治場へ呼び寄せるものの、運の悪いことに愛人カルラと鉢合わせてしまう。嘘に嘘を重ねる不誠実な夫に愛想を尽かすルイーザ。とはいえ、グイドの女好きは少年時代からの筋金入り。それをしつこく責められてうんざりした彼は、これまでの人生で出会ってきた女たちを支配する自分だけのハーレムを夢想して現実逃避する。一方、そんなグイドをよそに映画の製作準備は着々と進み、宇宙船発射台のオープンセットまで完成。もはやこれ以上は待てないと、製作者パーチェはテストフィルムを上映してグイドにキャスティングの決断を迫る。しかし、私生活を自分の都合よく解釈した内容に激怒したルイーザが彼のもとを立ち去り、ようやく出演オファーを引き受けてくれた女優クラウディアからは脚本を批判され、あなたは愛を知らないと言われてグイドは茫然とする。そして、製作発表の記者会見が行われることに。いよいよ逃げ場を失ってしまったグイドの取った行動とは…? 理解する映画ではなく心で感じる映画 これといって明確なストーリーラインはなく、そればかりか夢と現実と空想の境界線すら曖昧なまま、とりとめのないイメージやエピソードを羅列することによって、創作の危機に追い詰められた映画監督の混沌とする精神的な深層世界を掘り下げていく本作。実際、『甘い生活』で世界的な巨匠へと上りつめ、次回作への期待が高まる存在となったフェリーニは、大物製作者アンジェロ・リッツォーリと新作映画の契約を交わしたものの、肝心要となる脚本の執筆は思うように進まず、しまいには自分が何を描きたいのかも分からなくなってしまったという。そこで閃いたのが、今の自分が置かれた状況をそのまま映画にすることだったというわけだ。

-

COLUMN/コラム2020.12.03

4度映画化された「盗まれた街」。1978年版の装いは…『SF/ボディ・スナッチャー』

SF小説の古典として名高い、ジャック・フィニィ(1911~95)の「盗まれた街」。1955年に発表されて以来、洋の東西を問わず、多方面にインパクトを及ぼした。日本でも、手塚治虫の「ブラックジャック」にインスパイアされた一編があるなど、影響を受けたクリエイターは少なくない。 ハリウッドでの映画化は、4回に及ぶ。本作『SF/ボディ・スナッチャー』(1978)は、その2回目の作品である。 まずは原作小説のストーリーを、紹介しよう。主人公は、アメリカ西海岸沿いの田舎町サンタ・マイラで開業する、医師のマイルズ。ある時彼の診察室に、ハイスクール時代に何度かデートした美しい女性ベッキーが訪れる。 彼女の用件は、いとこのウィルマを診て欲しいということだった。ウィルマは、自分の育ての親である伯父が、偽者だと思い込んでいるという。 マイルズはベッキーの依頼に応え、ウィルマの元を訪れる。その際に彼女の伯父にも会ったが、何ら変わった様子は感じられない。しかしウィルマに言わせると、小さなしぐさや癖、身体の傷までそのままで、思い出話をしても、ちゃんと答えてくれるのだが、「何かが決定的に違う」というのである。ウィルマには伯父が、感情らしい感情を、失ってしまっているように思えるらしい。 そしてその時以降、マイルズの診察室には、ウィルマと同じようなことを訴える患者が次々と訪れる。夫が自分の妻を、「妻でない」と言い張る。子が親を、或いは友人が友人を、偽者だと主張するのである。 マイルズは精神科医のマニーの力を借りるのだが、一向に埒が明かない。その一方で、お互いバツイチになってからの再会だった、ベッキーとの距離が縮まっていく。 ベッキーとのデートを楽しんでいる最中、マイルズは友人の小説家ジャックから、至急家に来て欲しいという連絡を受ける。2人でジャック邸を訪れると、彼の家のガレージへと案内される。 そこにあるビリヤード台の上には、シートにくるまれた人間の死体が置いてあった。ジャックはマイルズに、その死体をよく観察してくれと頼む。 その死体は、成人の顔にしては未熟な印象であり、その肉体は傷一つなく、未使用と言える状態だった。死体らしい冷たさもなく、その指先には、指紋がなかった。まるで、一度も生きたことがないかのように。 マイルズとベッキー、ジャックとその妻シオドラは、この物体と、最近この街に住む人々の身に次々と起こっている、身近な人々を別人と感じる症状に、何らかの関わりがあると思い至る。そしてマイルズは、ベッキーの自宅の地下室にも、同じものを発見する。 街の人々は、この不思議な物体に次々と乗っ取られている! しかし相談していた精神科医のマニーを呼ぶと、物体はいつの間にか姿を消していた。マニーはマイルズたちが、幻覚を見たに過ぎないと指摘。マイルズたちも、一旦は納得せざるを得なかった。 しかし、奴らの“侵略”は確実に進んでいた。マイルズたちは次第に追い詰められ、街からの脱出を、決意するのだったが…。 「盗まれた街」で、サンタ・マイラの人々の身体を乗っ取っていくのは、死滅の危機に直面した惑星から、宇宙間の莫大な距離を、数千年の歳月を費やして漂流してきた宇宙種子である。巨大なサヤのようなその種子は、ターゲットとなる人間の近くに置かれると、その者が眠っている間に、個々人が持つ正確な原子構造の図式を読み取って複製し、完全なる同一人物が生まれる仕組みとなっている。それと同時に、複製された側の人間は、灰色の塵となって消えてしまう。“睡眠”は、人間が生きていく上で避けられないもの。ところが眠ってしまうと、一巻の終わりというわけだ。このメカニズムが、実に恐ろしい。 原作では、主人公たちの抵抗によって、宇宙種子による地球侵略は、頓挫する。いわばハッピーエンドを迎えるのだが…。 原作が発表された翌年に公開されたのが、『ボディ・スナッチャー/恐怖の街』(56/日本未公開)。アクション映画の名手ドン・シーゲル監督による、「盗まれた街」の映画化第1作の登場人物や筋立ては、ほぼ原作に忠実である。物語の終幕も、希望が残る。 大きく改変されたのは、主要登場人物の一部に待ち受ける運命。クライマックスには、過酷としか言いようがない展開が訪れる。 それを考えると、原作に準拠したような終幕は、正直違和感が残る。実はシーゲルは、ケヴィン・マッカシーが演じる主人公のマイルズ医師が、ハイウェイに立って1台の車を止めて、サヤに対する警告を発するところで、エンドマークを出したかったという。彼は観客に向かって指を差し、叫ぶ。「次は、あなたの番だ!」 こうしたアンチ・ハッピーエンドが避けられたのは、製作側の意向だった。シーゲルはもしそれに従わなければ、脚本家のダニエル・メインウォーリングと共に、「交替させられてしまっただろう」と、後に述懐している。 この映画化第1作は、“赤狩り”の時代を背景にした寓話であると、後世まで語られる作品となった。米ソ冷戦が激化し、“共産主義”の脅威が広く語られる中で、アメリカ国民の中には、「同僚や隣人が、スパイでもおかしくない」という疑心暗鬼が広がっていた。身近な者が共産主義者であっても、見た目は普通の人間と変わらない。どうやって見分ければ良いのか?誰を信用すれば良いのか?…というわけだ。 こうした映画化作品の評価と共に、原作小説に対しても、その“意味”を巡る解釈は、様々に為されてきた。しかし原作者フィニィは、それを一笑に付す。「…これは楽しんでもらうためのただのお話。それ以上の意味はない…」「…映画にかかわった人々がなんらかのメッセージを持っているという議論は、いつもくすぐったい思いで拝聴していました。そうだとすれば、それは私が意図した以上のものだし、映画は原作に忠実なのだから、そもそもメッセージとやらがどうやって入り込んだのか想像もつきません…」 フィニィはこう語るが、しかしながら、長く読み継がれるような優れた物語は、現実の変化に応じて、意味付けや解釈が変わってしまうのが、至極当たり前である。「盗まれた街」に関しては、発表から65年の間の、4度の映画化作品を見ると、各時代が抱える問題や病弊が、明確に浮かび上がる。 ドン・シーゲル版から23年後の、2度目の映画化作品、『SF/ボディ・スナッチャー』は、『スター・ウォーズ』(77)『未知との遭遇』(77)『エイリアン』(79)などで、世界的なSF映画ブームが沸き立っている最中に、製作・公開された。監督を務めたのは、後に『ライトスタッフ』(83)や『存在の耐えられない軽さ』(88)を撮る、フィリップ・カウフマン。 本作には、ドン・シーゲルやケヴィン・マッカーシーがカメオ出演。前作へのリスペクトぶりを、至るところに溢れさせながらも、70年代後半という、時代の装飾を纏わせている。 宇宙の彼方で絶滅する惑星、そしてそこから逃れて、地球に向けて侵略を開始する微生物が描かれるオープニングで、この作品が何を描くかを、高らかに宣言した後に登場する舞台は、田舎町のサンタ・マイラではなく、大都市のサンフランシスコ。そしてドナルド・サザーランドが演じる主人公ベネルは、医師ではなく、州の公衆衛生官となっている。 ベネルはある時、職場の同僚であるエリザベス(演;ブルック・アダムス)から、夫の様子がおかしくなり、「彼が彼でなくなった気がする」と奇妙な相談を持ち掛けられる。これをきっかけに、ベネルは周囲の異変に気付いていく…。 サヤが人体を乗っ取る原理は、前作と変わらない。しかし、特殊メイクなどSFX技術の著しい進歩と、しかもCG登場以前というタイミングがあって、サヤが人体を複製していく描写が、何ともグロテスク。実にリアルで、グチャドロに表現される。 舞台を大都市に変えた狙いも、明白だ。本作のプロデューサーであるロバート・H・ソロ曰く、ここに暮らす人々は「お互いに無関心であり、回りの人の小さな変化などに、誰もが気がつかない」。それ故に、“複製”になり代われる怖さは、倍増するというわけだ。 主人公の職業変更も、その流れの中で行われた。レストランなどの店舗や施設の衛生状況をチェックするのが仕事の公衆衛生官ならば、無関心な大都市の中でも、いち早く異常事態に気付くことが、不自然ではない。 映画史的に鑑みればこの頃は、SF映画ブームであると同時に、60年代後半から70年代中盤に掛けて、アメリカ映画を席捲した“ニューシネマ”が終焉を迎えた時期である。『SF/ボディ・スナッチャー』は、“ニューシネマ”が肯定的に捉え続けた、反体制文化や個人主義に対して、疑念を提示しているとも言える。そうした方向性が行き過ぎると、社会やコミュニティが崩壊に向かうという考え方である。 それにしてもメインキャストに、ドナルド・サザーランド、『ザ・フライ』(86)のジェフ・ゴールドブラム、そしてMr.スポックことレナード・ニモイと、よくもまあ個性的な“顔”ばかり揃えたものである。宇宙種子に乗っ取られて、当然とも思えてしまう。 それは冗談として、そんな面相のサザーランドだからこそ、ブルック・アダムス演じる美しきヒロインとのロマンスが、より切なさを帯びる。職場の気の置けない友人同士だった筈が、侵略者からの逃避行の中で、お互いを愛していることに気付いてしまう。 それだけに主人公が、前作同様に、何よりも大切なものを失ってしまうクライマックスに、私は涙を禁じ得なかった。先にも挙げた通り、SFXの発達によって、よりグロテスク、且つ、より痛ましく、そして、よりもの悲しいシーンになっているのである。 『SF/ボディ・スナッチャー』に続く、「盗まれた街」3回目の映画化は、15年後のアベル・フェラーラ監督作品、『ボディ・スナッチャーズ』(93/日本未公開)。前作と同じく、ロバート・H・ソロが製作を手掛けている。 主演は、ガブリエル・アンウォー。当時20代前半の彼女が、ティーンエージャーを演じた。 この作品の舞台は、アメリカ国内の米軍基地。主人公は、土地の汚染を調べる仕事をする父親の異動で、継母や幼い弟と基地内に移り住むことになるが…。 田舎町でも大都市でもなく、軍の基地が宇宙種子に乗っ取られていくというのが、新たな設定。栽培されて増殖したサヤが、トラックなどで他の町や都市に運び出されていく描写は、前2作でもあったが、こちらは軍用トラックで、大々的に展開されるわけである。 文民統制が取れなくなって、集団ヒステリーに陥った軍部が暴走する恐ろしさが描かれている…と解釈することも出来るだろう。しかしそんなことよりも、ティーンの少女を主人公にしたことによって、「思春期の不安定な心理が生んだ妄想劇といえばそう見えなくもない」(後記の「映画秘宝」より井口昇氏の文を引用)のが、ポイントとも言える。 いずれにせよ、「盗まれた街」という原作の、汎用性が窺える改変である。 そして4回目にして、今のところ最新の映画化作品は、『ヒトラー〜最期の12日間〜』(2004)などの成功により、ハリウッドに招かれたドイツ人監督オリヴァー・ヒルシュビーゲルがメガフォンを取った、『インベージョン』(07)である。 スペースシャトルの墜落によって、未知の宇宙ウィルスが地球上に降下し、やがて蔓延していく。その脅威に戦いを挑んでいくヒロインは、ニコール・キッドマンが演じる、バツイチで一人息子と暮らす、シングルマザーの精神科医。 今回は、ウィルスに感染した者が眠りに就くと、起きた時には、“別人”になっているという仕組み。お馴染みのサヤが出てこないのには、些か拍子抜けするが、2001年にアメリカを襲った“同時多発テロ”や、HIVやレジオネラ、SARS、鳥インフルエンザ等々、未知のウィルスが次々と現れては、人類の脅威と喧伝されるようになった時代を受けての、改変であった。 そしてその改変が、実は『インベージョン』製作から13年経った、2020年のまさに今こそ、ピタリとハマってしまう。ここまで記せば、ピンと来た人が多いだろう。 現在、全世界に蔓延し、人類の脅威となっている“新型コロナ禍”である。『インベージョン』に於いて未知の宇宙ウィルスは、文字通りの“飛沫感染”によって、拡がっていく。また物語の中で、登場人物たちの都市間の移動も多く、それがウィルスが蔓延していく情勢と合致する。 感染しても、すぐに発症するわけではない。また中には抗体を持つ者が居て、発症しないが故に、侵略者たちには脅威となり、逆に人類にとっては、ワクチンをもたらす福音となる。『インベージョン』はそうした意味で、13年早かった作品とも言える。そして改めて、原作者ジャック・フィニィのオリジナルの発想の素晴らしさにも、思い至るのである。■

-

COLUMN/コラム2020.11.26

妹になりすました姉の栄華と破局を描いた、ベティ・デイヴィスの双子演技が素晴らしいサスペンス

今日は『誰が私を殺したか?』(1964 年)という映画をお勧めします。謎なタイトルですね。 主人公は大女優ベティ・デイヴィスが一人二役で演じる双子で、ひとりはマーガレットという名の大金持ちと結婚した女性、でもうひとりはイディスという貧乏酒場の女主人。そのイディスがマーガレットを殺して彼女に成りすま そうとする......というミステリです。イディス自身は殺されたことにするんです。だから「誰が私を殺したか?」という邦題なんですね。 原題は『DEAD RINGER』。"RINGER"は「成りすます」という意味で、直訳すると「死んだ成りすまし」という意味に思えるんですけど、この場合の"DEAD"は「死」という意味ではなくて、「死ぬほど」という強調語なんです。だから、「デッド・リンガー」は「死ぬほど似ている」という意味ですが、もちろん「死んだ」に も引っ掛けています。 主演のベティ・デイヴィスは大きな目が特徴で、80年代には「ベティ・デイヴィスの瞳」という歌まで作られたほどのハリウッドのアイコンです。彼女はサマセット・モームの『人間の絆』を 映画化した『痴人の愛』(34年)で悪女を演じて注目され、以降、当時のハリウッドでは画期的だった、「男に頼らない女性」を演じ続けました。 同時期の女優さんでデイヴィスと同じような評価をされていたライバルがジョーン・クロフォードなんですが、ふたりとも50代になって仕事が無くなっていたころ、『何がジェーンに起こったか?』(62年)で共演しました。デイ ヴィスが往年の少女スターで、クロフォードがその妹役で、二人が老いをむき出しにしてドロドロと憎み合う地獄のようなスリラーで、これが世界中で大ヒットして、二人は堂々のカムバックを果たしました。 そして、2人には大量にホラーやスリラー映画の仕事が舞い込みました。そうして作られたうちの1本が本作なんで すね。監督はポール・ヘンリードという『カサブランカ』(42年)で有名な俳優で、50〜60年代にかけて隆盛となったTVドラマの演出家に転身したベテラン俳優のひとりでした。演出はオーソドックスですが、『何がジェーンに〜』 以後のベティ・デイヴィス・ホラーの中では最も優れた映画です。 まず撮影がいいんです。モノクロできっちりと豪華なマーガレットの邸宅を美しく映しています。撮影監督はアーネスト・ホーラーという巨匠で、最も有名なのはジェームズ・ディーン主演の『理由なき反抗』(55年)などで、『何がジェーンに〜』も彼の撮影です。 また、デイヴィスだけでなく、ハリウッド黄金期に育った俳優たちの競演が観られるという点にも注目です。プレイボーイのゴルフ・コーチ役のピーター・ローフォードは実生活でもプレイボーイだった俳優で、ケネディ大統領の妹とも結婚して、フランク・シナトラの一派に入っていました。刑事役のカール・ マルデンは『欲望という名の電車』(51年)、『波止場』(54年)、『パットン大戦車軍団』(70年)の名優です。丸くて大きなダンゴっ鼻が特徴ですが、この『誰が私を殺したか?』では彼がいいんですよ。彼のおかげで、この映画はサスペンス・ミステリーの枠を超えて不思議な感動を与えてくれるラブストーリーになっています。お楽しみください! (談/町山智浩) MORE★INFO.●元々脚本はワーナー・ブラザーズのため に1944年に書かれていて、46年にはベ テ ィ・ デ イ ヴ ィ ス に 主 演 を と オ フ ァ ー さ れ た が、デイヴィスは同時期に自身の製作会社 で企画していた『盗まれた青春』(46年)と 内容が似ていたため辞退した。●ワーナーは仕方なく、メキシコでドロレス・ デル・リオ主演の『La otra』(46年)として 映画化。60年代半ばには、ラナ・ターナー を主役にリメイクを望んだが、ターナーが双 子役を嫌がって流れた。●デイヴィスはTVで見たカール・マルデンを 気に入り自ら刑事役にキャスティングした。●監督ポール・ヘンリードの娘モニカ・ヘン リードが本作で映画デビューした。●86年にTVドラマ『Killer in the Mirror』 (日本未放映)として再びリメイクされている。 ©︎Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

-

COLUMN/コラム2020.11.04

ロイ・シャイダーとジョン・バダムの瞬間最大風速『ブルーサンダー』

本作『ブルーサンダー』のアメリカ公開は、1983年3月13日、日本公開は10月1日。共に、大きな話題となった。 その理由の一つは、時勢に符合したアクチュアルな設定にある。舞台はオリンピック開催を翌年に控えた、公開時期と同じ83年のロサンゼルス。最新鋭の武装ヘリが、テロ防止の名目で導入されるというのが、物語の発端である。 本作のセリフにも登場するが、この頃はまだ、72年のミュンヘン五輪で発生した、パレスチナゲリラによるイスラエル選手団11名殺害の記憶が、新しいものだった。それに加えて80年代前半は、国際情勢がリアルに不穏になっていくのを、肌身で感じざるを得ない時代であった。 アメリカを主軸とする西側諸国と、ソ連を頭目とする東側諸国の関係は、70年代のデタント=緊張緩和の時代を終えて、80年代には“新冷戦”と言われる局面に突入していた。ロスの前の夏季五輪だった、80年のモスクワ大会は、開催国ソ連のアフガニスタン侵攻に抗議して、アメリカや日本など西側陣営がボイコット。選手の派遣を取りやめた。 本作公開時にはまだ確定していなかったが、84年のロス五輪では、今度はソ連をはじめとする東側諸国が、モスクワの報復でボイコット。いわゆる“片肺大会”が、連続することとなったのである。 このような中で、警備にハイテク仕立ての“武装ヘリ”を導入するというのは、いかにも「ありそう」な話であった。そして本作の中で導入される武装ヘリ=“ブルーサンダー”が、リアリティーを伴うカッコ良さだったことが、本作への注目度を、否が応にも高めたのである。 最大時速320㌔で大都市を縦横無尽に飛び回り、有効射程1㌔で毎分4,000発発射可能のエレクトリック・キャノン砲を装備。コクピットから、高精度の暗視や盗聴が可能な上、秘密情報機関のデータバンクに接続したコンピュータ端末で、あらゆる情報を集められる。これらのシステムは、当時の軍用ヘリに導入されていた最新設備に、多少の“映画的誇張”を加えて構築したものだという。“ブルーサンダー”のインパクトがある外見も、大いに人気を呼んだ。フランス製のヘリを、本作のために改造。1,500万㌦=当時の日本円にして37億円もの巨額を投じて生み出されたその偉容は、公開時に「空のジョーズ」と表現する向きもあった。 そうしたデザイン性の高さは、論より証拠。実際に本作を鑑賞して、皆様の眼で確認していただきたい。 ヘリ同士のドッグファイトなど、本作のスカイアクションは、実物とミニチュアを使い分けて撮影を行っている。時はまだ、CGが普及していない頃。今から見ると合成カットの一部など、チャチく感じられる箇所が無きにしも非ず。しかし全体的には、高度な撮影と巧みな編集が見事な融合を果し、大スクリーンに相応しい迫力を生み出している。 こうした数多の要素によって、“A級”のアクション大作として成立した、『ブルーサンダー』。その“A級”度合いは、実は主演俳優と監督の組み合わせによって、揺るぎないものになっている。 さて、先にも記したが、シャイダーと同じく、やはりこの頃にキャリアがピークを迎えていたのが、監督のジョン・バダム(1939~ )である。本作プログラムで、映画評論家の垣井道弘氏は、次のように書いている。 ~ジョン・バダム監督は、いまという時代を先取りする感覚が、天下一品である。大ヒットした「サタデーナイト・フィーバー」はいうにおよばず「ドラキュラ」や「この生命誰のもの」でも、優れた才能をみせた。つまり、ナウいのである。~ ~スティーヴン・スピルバーグ、ジョーン・ルーカス(原文ママ)、ジョン・ランディスなどと共に、これから最も注目しておきたい監督の1人である。~ イェール大学時代に、演劇を専攻したバダムは、卒業後に映画監督への途を探っていた。そんな時、当時9歳の彼の妹メアリー・バダムが、子役として大抜擢を受ける。 グレゴリー・ペック主演の『アラバマ物語』(62)の出演者に、1,000人に上る候補者の中から、選ばれたのである。役どころは準主役とも言える、ペックの娘役。そしてメアリーは、アメリカ映画史に燦然と輝くこの作品で、アカデミー賞助演女優賞の候補にまでなった。 バダムは、妹の成功に便乗。ユニヴァーサルスタジオに、郵便係の職を得た。時に65年、バダムが25才の時であった。 その後彼は、スタジオのツアーガイドの職を経て、キャスティング係に。そのまま現場での修行を積んだ。 それから数年経って、TV部門の監督に抜擢されたバダムは、「サンフランシスコ捜査網」「ポリス・ストーリー」「燃えよ!カンフー」などの人気シリーズを手掛けた。監督作品としては、シリーズものは20本ほど、長編のTVムービーは、10本ほどに及んだという。 劇場用映画の初監督作は、76年の『THE Bingo Long Travelling All-Stars and Motor Kings』(日本未公開)。当初はスピルバーグ監督が予定されていたこの作品で、バダムは37歳にして、劇場用作品の監督デビューを果す。 そして翌77年、ジョン・トラボルタの初主演作として、今や伝説的な、『サタデー・ナイト・フィーバー』を送り出す。世界的なディスコブームを巻き起こした、エポックメーキングと言えるこの作品で、バダムは一躍、ヒット監督の仲間入りとなった。 その後『ドラキュラ』(79)『この生命誰のもの』(82)といった作品を経て、バダムが最高の輝きを放つ、“1983年”を迎える。この年の3月に本作『ブルーサンダー』、続いて6月に『ウォー・ゲーム』と、監督作2本が相次いで公開されたのだ。『ウォー・ゲーム』は、普及期のパソコン、というより、まだマイコンと言われていた頃の家庭用コンピューターで、他者のシステムへのハッキングを楽しんでいた高校生が、偶然にNORAD=北アメリカ航空宇宙防衛司令部の軍事コンピュータにアクセス。高度な戦争シミレーションゲームと思い込んでプレイをする内に、“第3次世界大戦”の危機が現実に迫ってくるというストーリーである。 最新鋭のハイテクを題材に、リアルな脅威を描く娯楽大作という共通点がある、『ブルーサンダー』と『ウォー・ゲーム』は、共に大ヒット。そしてバダムは、時代の最先端を行く寵児となった。『ブルーサンダー』が10月、『ウォー・ゲーム』が12月と、両作の公開順がアメリカと逆になった、日本でも同様。本作プログラムにある通り、バダムをスピルバーグやルーカスと並べて、ハリウッドのトップランナーの1人として扱う動きも急であった。 『ブルーサンダー』© 1983 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.