高年齢童貞を主人公にした大ヒットコメディ『40歳の童貞男』(05年)で華々しい監督デビューを果たしたジャド・アパトー。続く監督第二作『無ケーカクの命中男/ノックト・アップ』(07年)も大ヒットしたことで、ハリウッドにおける彼の評価は決定的なものとなった。しかしこの映画はとても不思議な作品でもあった。

何が不思議かというと、そのストーリーである。冒頭、主人公であるベン(演じているのはアパトーの愛弟子セス・ローゲン)は、キャサリン・ハイグル扮する美人キャスターのアリソンと、酔った勢いで一夜限りの関係を結んだ結果、妊娠させてしまう。

普通ならアリソンが中絶を考えたり、「子どもは自分だけで育てる」とベンを遠ざけたりする紆余曲折を経て、ハッピーエンドに向かうはずだ。しかしアリソンはすぐに出産を決心すると、ベンに子どもの父親としての自覚を求めるのだ。そう、映画としてのお約束を全く守っていないのである。でもその一方で妊娠中のアリソンの描写はリアルそのものだったりする。

実はこれには理由がある。『無ケーカクの命中男』はアパトー自身の体験をベースにした半自伝作だからだ。彼にとってのアリソンは女優のレスリー・マンだった。当時、アパトーは友人のベン・スティラーとジム・キャリーがそれぞれ監督と主演を務めたコメディ『ケーブル・ガイ』(96年)でプロデューサーとして働いていた。そこで彼は、映画の主演女優だったレスリーを妊娠させてしまったのだ。

その結果、彼女はあと一歩でトップ女優になれるポジションにありながら、アパトーと結婚して子育てに注力することになった。しかしそんな大きな犠牲を払われながら、アパトーはなかなかハリウッドで浮上出来なかったのである。

それ以前からアパトーの人生は挫折の連続だった。子どもの頃からお笑いマニアだった彼はスタンダップ・コメディアンとしてキャリアをスタートしている。当初は「自分以上に面白い奴なんていない」と考えていたものの、同世代の三人のコメディアンと知り合った途端、彼の自信はこなごなに打ち砕かれてしまう。

その三人とは、前述のベン・スティラーとジム・キャリー、そしてアダム・サンドラーだった。この世代を代表するコメディアンだから負けるのは仕方ないことなのだが、アパトーのショックは大きく、彼はパフォーマーの道を断念せざるをえなかったのだった。

この時期の体験もアパトーは映画にしている。『素敵な人生の終り方』(09年)がその作品だ。アダム・サンドラー扮するジョージがサンドラー自身で、仲間内でいち早く出世するジェイソン・シュワルツマン演じるマークがベン・スティラー、そして「面白いギャグを書くけどカリスマ性がない」アイラ(演じているのはまたしてもセス・ローゲン)がアパトー自身と言われている。そして彼は芽が出ない状態のまま、レスリーを妊娠させてしまったというわけだ。

アパトーの名がようやく知られるようになったのは、プロデュースと脚本を手がけた『フリークス学園』(99〜00年)によってだった。このテレビドラマで彼は少年時代を送った80年代を舞台に、イケてないグループの少年少女たちをヴィヴィッドに描いたのだった。視聴率が伸び悩んで打ち切られたものの、この作品に関わった監督のポール・フェイグやジェイク・カスダン、俳優のセス・ローゲン、ジェイソン・シーゲル、そしてジェームズ・フランコらは後年それぞれ成功を収めることになる。

高評価を得ていたものの数字がついてこなかったアパトーにようやくチャンスが巡ってきたのは、ウィル・フェレル主演作『俺たちニュース・キャスター』(04年)にプロデューサーとして参加した時だった。彼はこの作品に脇役で出演していたコメディ俳優スティーブ・カレルと知り合ったことで、彼が温めていた企画「高年齢童貞の初体験」をテーマにした映画の実現に奔走。これが『40歳の童貞男』に結実したのだった。

『俺たちニュース・キャスター』と『40歳の童貞男』には、現在『アントマン』の主演俳優として知られているポール・ラッドも出演している。アパトーとポールは、同世代で同じ年頃の子どもを持つことから意気投合して親友になった。こうした経緯もあり、ポールは『無ケーカクの命中男』にも出演している。この作品で彼が演じたのはアリソンの姉デビーの夫ピート。デビーはレスリー・マン、ふたりの娘セイディーとシャーロットはアパトーとレスリーの娘モードとアイリスが演じていた。つまりピートのモデルはアパトー自身なのだ。『無ケーカクの命中男』には過去のアパトー(ベン)と現在のアパトー(ピート)両方が登場していることになる。

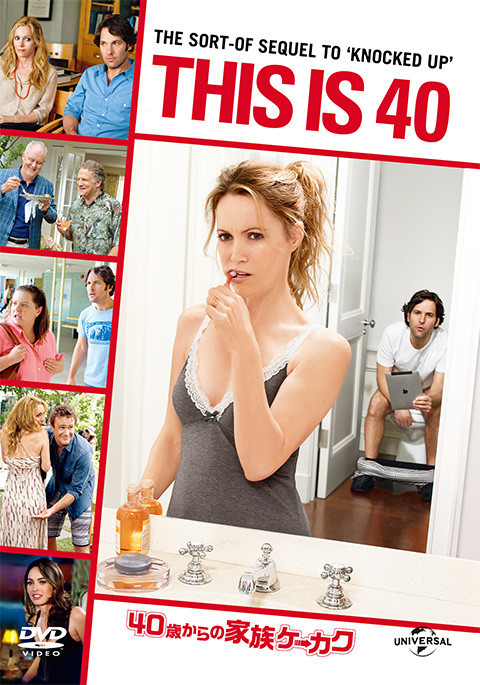

このピートとデビーの一家のその後を描いた作品が『40歳からの家族ケーカク』(12年)である。夫婦の倦怠や緊張感、思春期を迎えて不機嫌になる長女、そして老いた親との付き合いなど、テーマは四十代にとってのリアルそのものだ。

ピートがカップケーキを、デビーがタバコを(見かけは)絶っていたり、デビーの「私のおっぱいは全部娘に吸われちゃった」というセリフ、家でのWi-Fiの使用禁止を言い渡されてキレるセイディーといった細かい描写も真に迫ったものがある。

一方で、ピートの経営するインディ・レコード会社が販売不振によって倒産の危機にあるという設定は、映画監督/プロデューサーとして大成功を収めているアパトーにしては謙遜しすぎの描写に見えるかもしれない。でもこれにも理由がある。アパトーの母方の祖父ボブ・シャッドは、メインストリーム・レコードというインディ・レーベルを経営していた人物なのだ。つまりこの設定もアパトーにとっては「母方の家業を継いでいたら、こうなっていたかもしれない」というもう一つのリアルな現実なのだ。

映画の中では、こうした課題の数々は完全に解決されることはない。社運を賭けた英国のベテラン・ロッカー、グレアム・パーカー(本人が好演!)のアルバムが失敗に終わって、ピート一家はマイホームを売りに出さざるをえなくなる。その過程で夫婦の想いはすれ違い、ピートはデビーからこんな問いを投げかけられてしまう。

「もし14年前にわたしが妊娠しなかったら、今でも一緒にいたかしら?」

夫婦喧嘩の最中にレスリーから絶対言われたことがあるに違いない強烈な言葉だ。その言葉の前にピートは黙り込んでしまう。おそらくアパトーも同じ反応をしたのだろう。でも人生とは選択の積み重ねであり、過去に戻ることは出来ない。それを二人が受けとめるエンディングはほろ苦くも暖かい。

『40歳からの家族ケーカク』で自分の現在を描ききったからだろうか。これ以降アパトーがひとりで脚本を書いた作品は存在しない(最新監督作『Trainwrecking』(15年)は主演のエイミー・シューマーが脚本も書いている。但し親の介護や音楽ネタには監督アパトーの影を強烈に感じさせる)。現在レスリー・マンはコメディ女優として大成功を収めており、娘のモードとアイリスもテレビドラマで両親譲りの才能の片鱗を見せはじめている。

映画作家としては徹底して個人の体験にこだわり続けるアパトーが、将来再び脚本も単独で手がけた監督作を発表することがあるなら、その作品の主人公は、成長した娘たちに旅立たれた老いた夫婦になるのではないだろうか。そしてその際に夫婦を演じるのはきっとポール・ラッドとレスリー・マンにちがいない。

©2012 Universal Studios. All Rights Reserved.