土曜字幕、日曜吹き替えで週末よる9時からお届けしているザ・シネマが贈るその週の目玉作品。

大ヒットホラー『X エックス』と『Pearl パール』の生みの親タイ・ウェストの魅力に迫る!

2024.07.01

なかざわひでゆき

出世作は惜しくも日本未公開

『ヘレディタリー/継承』(’18)や『ミッドサマー』(’19)の製作会社A24が新たに放つホラー映画として、ここ日本でも話題となったタイ・ウェスト監督のスラッシャー映画『X エックス』(’22)と、その前日譚に当たるサイコホラー『Pearl パール』(’22)が、7月のザ・シネマにて一挙放送される。そこで今回は、アメリカでは高く評価されながらも日本ではまだ知名度の低いタイ・ウェスト監督の作家性を紐解きつつ、その代表作となった『X エックス』と『Pearl パール』の見どころをご紹介したい。

アメリカ東海岸はデラウェア州の商業都市ウィルミントンに生まれ、本人曰く「典型的な郊外の中流家庭」に育ったというタイ・ウェスト監督。1980年生まれの「ミレニアル世代」だが、しかし少年時代にレンタル・ビデオで見た’70~’80年代のホラー映画に影響を受けて映画監督を志すようになった。本人が最も好きな映画として度々挙げているのは、ピーター・メダック監督の『チェンジリング』(’80)にニコラス・ローグ監督の『赤い影』(’73)、スタンリー・キューブリック監督の『シャイニング』(’80)にウィリアム・フリードキン監督の『エクソシスト』(’73)。なるほど、好みの傾向が分かろうというものですな。派手なショック演出よりも禍々しい雰囲気を重視し、ホラー要素よりも人間ドラマやテーマ性に比重が置かれ、じっくりと時間をかけて徐々に恐怖を盛り上げていく知的なホラー映画。それは、後のタイ・ウェスト監督作品にも共通する特徴と言えよう。

ニューヨークのスクール・オブ・ビジュアル・アーツで映画作りを学んだウェスト監督は、恩師ケリー・ライカート(!)に紹介されたニューヨーク・インディーズ界の鬼才ラリー・フェッセンデンのプロデュースで、自身初の商業用長編作品となるヴァンパイア映画『The Roost』(’05・日本未公開)を発表。これがテキサス州で毎年開催される映画と音楽の大規模見本市「サウス・バイ・サウスウェスト」で評判となり、さらにハリウッド大手のパラマウントからDVD発売されたことから、ウェスト監督はイーライ・ロス監督の大ヒット・ホラー『キャビン・フィーバー』(’03)の続編『キャビン・フィーバー2』(’09)の演出を任されることとなる。

ところが、作品の方向性を巡ってウェスト監督とプロデューサー陣が真っ向から対立。あえてブラック・コメディ路線を狙った監督だが、しかしプロデューサーたちはその意図を理解してくれなかったという。『キャビン・フィーバー2』の撮影自体は’07年4月にクランクアップしていたそうだが、しかし劇場公開まで2年以上もお蔵入りすることに。その間に、プロデューサー側はウェスト監督に無断で追加撮影と再編集を行っており、これに強い不満を持ったウェスト監督は「アラン・スミシー名義」の使用を要求したが、しかし当時まだ彼は全米監督協会の会員でなかったために使用許可が下りなかったという。すこぶる評判の悪い同作だが、実はこういう裏事情があったのだ。

そんなタイ・ウェスト監督の出世作となったのが、’80年代のスラッシャー映画ブームにオマージュを捧げた『The House of the Devil』(‘09年・日本未公開)。これは、筆者がウェスト監督の才能に注目するきっかけとなった作品でもある。舞台は「悪魔崇拝者が子供たちを誘拐・虐待している」という噂が全米に広まり、いわゆる「サタニック・パニック」と呼ばれる集団ヒステリーが巻き起こった’80年代前半のアメリカ北東部。アパートの家賃支払いに困った10代の女子大生が、やけに時給の高いベビーシッターのアルバイトに応募したところ、それは生贄を求める悪魔崇拝カルトの仕掛けた罠だった…というお話だ。

生まれて初めて独り暮らしをすることになった貧乏学生のヒロイン。そんな彼女の抱える不安や心細さが、いかにも怪しげな古い大豪邸で過ごすひとりぼっちのアルバイトの不安や心細さと絶妙にシンクロし、やがてその漠然とした恐怖が現実のものとなっていく。細やかなディテールの積み重ねで、徐々に恐怖を煽っていくストーリーは地味ながらも圧倒的な真実味がある。なによりも、まるで本当に’80年代に作られた映画のような雰囲気に驚かされた。撮影では16ミリフィルムを使用。セットや衣装はもちろんのこと、オープニング・クレジットのフォントデザインからエンディング・クレジットの表示形式、劇中のカメラワークからチープな音楽スコアまで、’80年代の低予算スラッシャー映画のクリシェを徹底して模倣することで、当時の空気感までリアルに再現してしまうウェスト監督の演出力に感心させられる。この見事な作品が、いまだ日本で見ることが出来ないというのは実に惜しい。

タイ・ウェストの描くホラー映画の真髄とは?

ちなみに、ここで注目したいのが『The House of the Devil』で主人公の親友を演じたグレタ・ガーウィグと、同作で911オペレーターの声を担当したレナ・ダナムの存在だ。ダナムは次作『インキーパーズ』(’11)にも脇役で出演している。ご存知、どちらも現在のアメリカのインディペンデント映画界を代表する女性作家にして、’00年代初頭にインディーズ映画のメジャー化に対抗する形で派生したサブジャンル「マンブルコア」(これを映画運動と見る向きもある)の代表的なフィルムメーカーに数えられている人たちだ。

マンブルコアとは自主製作映画の原点に立ち返り、現代アメリカ社会の日常に根差した身近なテーマを、自然体の即興芝居やモゴモゴとした聞き取りにくいセリフ(=マンブルコアの語源)、シンプルかつ自由な演出などを駆使して描いた、ウルトラ低予算の私小説的な映画群のこと。そのルーツはジョン・カサヴェテスやウディ・アレン、ミケランジェロ・アントニオーニやエリック・ロメールに求められる。アメリカでは’00年代に一世を風靡したマンブルコアだが、しかし日本では多くの作品が未公開のため認知度はそれほど高くない。とりあえず、ガーウィグが主演したノア・バームバック監督の『フランシス・ハ』(’12)や、そのガーウィグが監督した『レディ・バード』(’17)辺りは、’10年代以降のいわゆる「ポスト・マンブルコア」の系譜に属する作品。レナ・ダナムのテレビシリーズ『GIRLS/ガールズ』(‘12~’17)もマンブルコアの影響下にあると言えよう。他にもアダム・ウィンガードやジョー・スワンバーグ、デュプラス兄弟にアーロン・カッツ、「マンブルコアのゴッドファーザー」と呼ばれるアンドリュー・ブジャルスキーなどがマンブルコアの重要な作家と言われているが、実はタイ・ウェストもその仲間だった。

まあ、よくよく考えてみれば学生時代の恩師からして、マンブルコアの作家たちと親和性の高そうな「アメリカン・インディーズの至宝」ケリー・ライカートである。ガーウィグやダナムがウェスト作品に関わったように、ウェスト監督もウィンガードやスワンバーグの作品に役者として出演。マンブルコアの作家たちは互いの交流が活発だ。そもそもウェスト監督の『The House of the Devil』や『インキーパーズ』、ウィンガード監督の『サプライズ』(’11)や『ザ・ゲスト』(’14)などはマンブルコアのホラー版とも見做され、マンブルコアならぬ「マンブルゴア(マンブルコア+ゴア)」という造語まで生まれた。そういう視点でウェスト監督作品を改めて見返すと、「自分をホラー映画監督だとは思っていない」という彼の言葉にも少なからず納得できるだろう。

「恐怖というのは日常の延長線上にあるもの」というタイ・ウェスト監督。そのうえで、自身が作っているのはホラー映画ではなく、「ホラー映画へと変化する普通の映画」だと述べている。そういえば彼は『エクソシスト』や『シャイニング』を評価する理由として、前者は「病気の娘を抱えた女性」を描いており、後者は「家族を憎むアル中男」を描いている、どちらも「まずはドラマが優先でホラーは2番目」であることを挙げていたが、確かに彼自身の作品もホラー要素と同じかそれ以上にドラマ要素が重視される。そこはホラー映画ファンの間でも賛否の分かれるところで、実際にウェスト監督自身は「ハードコアなホラー映画マニアは僕のことを嫌っている」と感じているそうだ。

さて、その『The House of the Devil』でスクリームフェストやサターン賞などのジャンル系賞レースを賑わせたウェスト監督は、続くお化け屋敷映画『インキーパーズ』が初めて興行収入100万ドルを超えるスマッシュヒットを記録。友人のウィンガードやスワンバーグも参加したオムニバス・ホラー『V/H/Sシンドローム』(’12)や『ABC・オブ・デス』(’12)にも短編作品を提供し、かの有名な人民寺院の集団自殺事件をモデルにした実録恐怖譚『サクラメント 死の楽園』(’13)も話題となったが、しかし「ホラー映画だけの監督と思われたくない」との理由から挑んだ西部劇『バレー・オブ・バイオレンス』(’16)がまさかの大コケ。なんと、興行収入6万ドル強という桁外れ(?)の大失敗作となってしまったのだ。

それっきり、暫く映画の世界から姿を消してしまったウェスト監督。その間、『ウェイワード・パインズ 出口のない街』シーズン2や『アウトキャスト』、『エクソシスト』に『チェンバース:邪悪なハート』などなど、ホラー系やミステリー系のテレビシリーズのエピソード監督として活躍。脚本の執筆から資金集め、予算のやり繰りから完成後のプロモーションまで監督自身が奔走せねばならないインディペンデント映画に対して、完全なる雇われ仕事のテレビシリーズは余計なストレスが少ないため、色々な意味で良い骨休めになったという。そうして長い充電期間を過ごしたタイ・ウェスト監督が、およそ6年ぶりに挑んだ映画復帰作が『X エックス』だった。

極めてアメリカ的なメンタリティが根底に流れる『X エックス』

舞台は1979年。有名になることを夢見るポルノ女優志望のストリッパー、マキシーン(ミア・ゴス)は、映画プロデューサーを自称する恋人ウェイン(マーティン・ヘンダーソン)やその仲間たちと共に、自主制作のハードコアポルノ映画を撮影するためにテキサスの田舎へと向かう。彼らが辿り着いた先は、ハワード(スティーブン・ユーレ)にパール(ミア・ゴス)という高齢の老夫婦が暮らす広大な農場。その一角に建つ古い納屋を借りた一行は、老夫婦に内緒でこっそりとポルノ映画の撮影を始めるのだが、しかしマキシーンだけは老女パールの怪しげな様子が気にかかる。

実は、若い頃はマキシーンと同じくスターになることを夢見ていたパール。しかし、夢を実行に移すだけの勇気が彼女にはなく、田舎の片隅で後悔と不満を抱えたまま年老いていたのだ。そして今、フレッシュな若者たちの出現がパールの歪んだ承認欲求を刺激し、彼女を狂気へと駆り立てていく…。

以前から「いつか一緒に仕事をしよう」と言いながら実現しなかったA24の重役ノア・サッコに、ダメもとで脚本を送ったところすんなり企画が通ってしまったというウェスト監督。トビー・フーパー監督の『悪魔のいけにえ』(’74)から多大な影響を受けた作品であることは明白だが、それにしても’70年代のインディペンデント系ホラー映画の雰囲気が驚くほど忠実に再現されている。さすがはタイ・ウェスト監督。『The House of the Devil』と同じく、まるで実際に当時作られた映画みたいだ。ただし、今回は16ミリフィルムでの撮影は叶わなかった。’70~’80年代のインディーズ系ホラー映画の多くがそうだったように、当初は16ミリフィルムの使用を検討したというウェスト監督。しかし、本作が撮影されたのはコロナ禍のニュージーランド。通常よりもフィルムを現像するのに時間がかかるため、撮影期間中にラッシュを確認することが難しいことから断念、デジタルカメラで撮影せざるを得なかったという。

そんな本作でウェスト監督が描かんとしたのは、いわばアメリカ的な「起業家精神」。舞台となる’79年といえば、いわゆる「ポルノ黄金時代」の真っ只中である。今となっては信じられない話かもしれないが、当時は成人指定のハードコアポルノが映画市場を席巻し、中には『ディープ・スロート』(’72)や『ミス・ジョーンズの背徳』(’73)、『Debbie Does Dallas』(‘78・日本未公開)などのように、それこそメジャー映画並みの興行収入を稼ぐ作品まで登場、その『ディープ・スロート』の主演女優リンダ・ラヴレースや『グリーンドア』(’72)のマリリン・チェンバースなどはハリウッド・スターばりのセレブとなった。しかも、大半の作品は自主製作映画も同然のものばかり。つまり、無名の素人でも成功への足掛かりを掴むことが可能だったのだ。そんな一獲千金のチャンスを夢見てポルノ映画を撮影する、いわば「起業家精神」溢れるハングリーな若者たちを、田舎の片隅で叶わなかった若い頃の夢と満たされぬ欲望を抱えたまま年齢を重ね、静かに狂ってしまった老女パールがひとりまたひとりと殺していく不条理に、ある種の憐れみを込めた本作の恐怖の根源があると言えよう。

ちなみに、主人公をポルノ映画の撮影隊にした理由について、ウェスト監督は「ポルノとホラーは似ているから」と答えている。なるほど確かにその通り。どちらも低予算で作れるうえに、キャストやスタッフが無名でも客入りが期待できるため、他のジャンルに比べると極めて敷居が低い。特に’70年代当時は、それこそ本作に影響を与えた自主制作映画『悪魔のいけにえ』がメジャー級の大ヒットを記録し、そのおかげでトビー・フーパー監督もハリウッド入りしたように、ホラー映画はポルノ映画と同じく、映画界にコネのない人間がキャリアをスタートするに最適なジャンルだった。と同時に、その気軽さゆえ安易に量産されやすく、なおかつ金儲けのためにポルノなら本番シーン、ホラーならゴアシーンと刺激ばかりを追究するようになり、映画として大事なストーリー性や芸術性が蔑ろにされやすいという点でも似たものがあると言えよう。

‘22年3月に全米公開され、興行収入1500万ドル超えというタイ・ウェスト監督のキャリアで最大のヒットを記録した『X エックス』。その半年後という異例のスピードで封切られたのが、若き日のパールを主人公にした前日譚『Pearl パール』である。

古き良きアメリカのダークサイドを浮き彫りにする『Pearl パール』

時は第一次世界大戦下の1918年。テキサスの田舎の農場に暮らす若い女性パール(ミア・ゴス)はハリウッド映画が大好きで、秘かに自分もスターとなることを夢見ている。しかし現実の彼女は保守的で厳格な母親(タンディ・ライト)に支配され、体の不自由な父親(マシュー・サンダーランド)の介護と農場の仕事に忙しく追われる毎日。そのうえ、若くして結婚した彼女は戦地へ出征した夫ハワード(アリステア・シーウェル)の帰りを待たねばならない。妻として娘として家庭に縛り付けられたパールに、自分の夢を追いかける自由などなかったのだ。

彼女の抑圧された願望や承認欲求を刺激するのが、街の小さな映画館のハンサムな若い映写技師(デヴィッド・コレンスウェット)。彼から「夢を追いかけるべきだ」と励まされるパールだが、しかし彼女にはそれだけの勇気も行動力もなかった。そんな折、義妹ミッツィ(エマ・ジェンキンス=プーロ)から軍隊慰問ショーのダンサーのオーディションがあると聞いたパール。この狭くて息苦しい田舎町から出ていく千載一遇のチャンスだ。ようやく人生に希望の光を見出した彼女は、親に内緒でミッツィと一緒にオーディションを受けることを決意。なにがなんでも合格して、スターになる夢を叶えたい。もはやそれしか考えられなくなったパールは、邪魔になる人間を次々と殺して狂気を暴走させていく…。

前作が’70年代のインディーズ系ホラー映画風だとすると、今回はハリウッド黄金期のテクニカラー映画風。中でも『オズの魔法使い』(’39)や’50年代のダグラス・サーク映画からの影響はかなり濃厚だ。当初はドイツ表現主義風のモノクロ映画にするという案もあったという。確かに、精神を病んだ人間の心象世界を表現するのにドイツ表現主義は適したスタイルだが、しかしパールの場合はちょっと病み方が違う。華やかな映画スターに憧れる彼女の心象世界は、むしろカラフルで煌びやかで狂気に満ちたものと考える方がしっくりとくる。ウェスト監督が言うところの「歪んだディズニー映画」だ。そこで落ちついたのが、ハリウッド黄金期のテクニカラー映画風スタイル。まだ映画がモノクロ&サイレントだった1910年代という時代設定からはズレるが、まあ、同時代を舞台にした『武器よさらば』(’57)とか『マイ・フェア・レディ』(‘64)みたいなものと受け止めればよかろう。

もともと『X エックス』の製作がスタートした当初は、シリーズ化の企画などなかったというウェスト監督。しかし以前に『サクラメント 死の楽園』で、撮影のために何もないところから建てた新興宗教コミュニティの巨大セットを取り壊した際に「勿体ない」と感じた彼は、今回もテキサスに見立ててニュージーランドに建てた農場のセットを、映画一本だけで取り壊してしまうのは惜しいと考え、同じセットを使ってもう一本映画を撮ろうと考えたという。そこで思いついたのが、殺人鬼の老婆パールがなぜサイコパスと化したか?を描く前日譚だったというわけだ。

脚本の執筆にはパール役のミア・ゴスも参加。たったの2週間で書き上げたそうで、『X エックス』の撮影が始まる前には既に『Pearl パール』の脚本も完成していたという。おかげで、後者のネタを前者に忍び込ませることも出来た。例えば、『X エックス』でパールは「ブロンドが嫌い」だと呟くが、その理由は続編『Pearl パール』で詳らかにされる。ほぼ同時に作られたからこそ可能になった仕掛けだ。実際、『X エックス』のクランクアップから3週間後に『Pearl パール』の撮影は始まっている。

浮かび上がるのは保守的な田舎の伝統的な家父長制にがんじがらめとなり、女というだけで人生の選択肢を狭められてしまったヒロイン、パールの痛みと哀しみだ。一見したところ平和で長閑な日常の裏で抑圧され、少しずつ狂気を醸成させていくパール。古き良き理想のアメリカが、誰のどんな犠牲の上に成り立っていたのか分かろうというものだろう。演じるミア・ゴスは、「もしパールが別の時代に生まれていて、もっと理解のある両親に恵まれていたら、あんな殺人鬼にはなっていなかったと思う」と語っているが、確かにその通りかもしれない。いわば、周りの環境が彼女をモンスターにしてしまったようなもの。だからこそ、本作は恐ろしくも哀しく切ないのだ。

そうそう、主演女優のミア・ゴスについても触れねばならないだろう。ラース・フォン・トリアーの『ニンフォマニアック』(’13)でデビューした頃から、そのクセの強い個性と大胆不敵な芝居が映画ファンの間で評判となりながら、しかし決定打と呼べるような代表作になかなか恵まれなかったゴス。この『X エックス』と『Pearl パール』の2作品で初の単独主演を果たし、ようやく女優としてブレイクすることとなった。「ミアが引き受けてくれなければ(『X エックス』も『Pearl パール』も)作ることはなかっただろう」というウェスト監督だが、なるほどマキシーン役もパール役も彼女以外に考えられないほどハマっている。ミア・ゴスなしではシリーズの成功もなかったはずだ。

なお、『X エックス』の後日譚に当たるトリロジー最終章『MaXXXine』(‘24・日本公開未定)もすでに完成しており、去る’24年6月24日にロサンゼルスのチャイニーズ・シアターでプレミア上映が行われたばかり。今回は1985年のロサンゼルスが舞台で、夢を叶えて有名なポルノ・スターとなったマキシーン(ミア・ゴス)が、一般作へのステップアップに挑む一方で謎の連続殺人鬼に命を狙われる。ウェスト監督曰く、ポール・シュレイダー監督の『ハードコアの夜』(’79)やゲイリー・シャーマン監督の『ザ・モンスター』(’82)、さらにはジェームズ・キャメロン監督の『ターミネーター』(’84)やイタリアのジャッロ映画などに影響を受けたとのこと。共演陣もエリザベス・デビッキにケヴィン・ベーコン、ミシェル・モナハン、リリー・コリンズ、ジャンカルロ・エスポジトなどシリーズ中で最も豪華だ。’80年代キッズの映画マニアとしては期待度満点!日本公開の時期はまだ未定だが、とりあえずトリロジーの最終章をしっかりと見届けるためにも、ぜひこの機会にザ・シネマで『X エックス』と『Pearl パール』を楽しんでおいて頂きたい。■

『X エックス』© 2022 Over The Hill Pictures LLC All Rights Reserved.

『Pearl パール』© 2022 ORIGIN PICTURE SHOW LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

この記事を読む

アメコミの世界観をM・ナイト・シャマラン流に換骨奪胎した『アンブレイカブル』三部作

2024.04.01

なかざわひでゆき

驚きの結末で話題をさらった心霊ミステリー『シックス・センス』(’99)の大ヒットで一躍ハリウッドの注目株となったM・ナイト・シャマラン監督が、矢継ぎ早に放ったスーパーヒーロー映画らしからぬ印象のスーパーヒーロー映画『アンブレイカブル』(’00)。どこにでもいるごく平凡な中年男性が、己に秘められた超人的なパワーに目覚めていく姿を、極めてリアリスティックな人間ドラマとして描いた同作は、「映画史上最も優れたスーパーヒーロー映画のひとつ」と呼ばれるほど高く評価された。おのずと続編の可能性も噂され、実際に主演のブルース・ウィリスやサミュエル・L・ジャクソンはインタビューで続編への期待に言及し、シャマラン監督自身も続編の構想をほのめかしていたものの、しかし当時はそれっきり全く進展することがなかった。

ところが、それから16年後に公開された多重人格ホラー『スプリット』(’16)が、本編のクライマックスで実は『アンブレイカブル』の続編であったことが判明。この予期せぬサプライズに映画ファンが湧きたつ中、シャマラン監督自身が三部作の構想を正式に発表し、ほどなくして最終作となる異色のスーパーヒーロー映画『ミスター・ガラス』(’19)が完成したのである。この『アンブレイカブル』三部作がザ・シネマにて一挙放送。そこで、改めてシリーズの全貌を振り返ってみたい。

<アンブレイカブル>

物語の始まりは1961年。フィラデルフィアのデパートで妊娠中の女性客が産気づき、店員に補助されて自力で出産する。生まれた男の子をイライジャと名付ける母親プライス夫人(シャーレーン・ウッダード)。しかし、激しく泣き続ける赤ん坊の様子を変に感じた彼女は、遅れて駆けつけた産婦人科医にイライジャを診てもらったところ、胎内にいた時から既に両腕と両脚を骨折していたようだと聞かされて大きなショックを受ける。

時は移って現代。ニューヨークからフィラデルフィアへ向かう特急列車が脱線事故を起こし、乗員乗客131名が命を落とす。助かったのはたったのひとりだけ。アメフト・スタジアムの警備員として働く平凡な中年男性デヴィッド・ダン(ブルース・ウィリス)だ。あれだけの凄惨な列車事故に遭遇しながら、かすり傷ひとつないデヴィッドの様子に首を傾げる医師。デヴィッド自身もまた、なぜ自分ひとりだけが無事だったのかと困惑する。そんなある日、彼のもとに一通の手紙が届く。そこに記されていたのは「あなたは今までの人生で何日間病気になりましたか?」という疑問。送り主はリミテッド・エディションという画廊を経営する男性イライジャ・プライス(サミュエル・L・ジャクソン)。そう、40年近く前に両腕両脚を骨折した状態で生まれた人物だ。

コミックは歴史を伝える手段であり、そこに描かれる内容は誰かが実際に体験した事実だと主張するイライジャ。骨形成不全症という先天性疾患のせいで、全身の骨がガラスのように壊れやすい体質の彼は、それならば自分と正反対に決して病気や怪我などしない強靭な人間もいるに違いないと考え、大事故に遭っても無傷だったデヴィッドこそがその「スーパーヒーロー」ではないかと睨んだのである。そんなバカバカしい話があるもんかと一笑に付すデヴィッドだが、しかし実は思い当たる節が幾つもあった。

確かにこれまで一度も病気や怪我などした記憶がない。学生時代に交通事故で怪我をして、将来を有望視されていたアメフト選手を引退したことになっているが、しかしそれは妻オードリー(ロビン・ライト)と結婚するための口実に過ぎず、実際はかすり傷ひとつ負わなかった。そればかりか、彼には他人の体に触れるだけで相手が危険人物かどうかを察知する不思議な能力が備わっていた。もしかすると、自分の本当の使命はスーパーパワーを使って他人を助けることなのではないか?そう考えると、日常的に抱いている漠然とした不満の原因も見えてくる。自分のなすべきことに気付いていなかったからだ。おかげで、妻オードリーや息子ジョセフ(スペンサー・トリート・クラーク)との関係もギクシャクしてしまった。徐々に自らの秘めたパワーを自覚したデヴィッドは、自分の可能性を信じてくれる息子にも背中を押され、スーパーヒーローとしての第一歩を踏み出すのだが…?

映画の冒頭、平均的なコミックは1冊35ページ、コマ数124、価格は1冊1ドルから14万ドル以上まで幅があり、米国では1日17万2000部のコミックが販売されている云々と、いきなりアメコミに関する基本情報が淡々と紹介されて「一体なんのこっちゃ?」と思っていると、物語が進むに従って徐々に、本作がアメコミの世界をベースにしていることが見えてくる。ただし、どこまでも限りなく荒唐無稽を排した、いわば「大人向け」のアメコミ・ワールド。イライジャの経営する画廊リミテッド・エディションで、コミックの原画を買おうとした客が子供にプレゼントするつもりだと知り、コミックをバカにするんじゃねえ!と怒ったイライジャがその客を追い返す場面が出てくるが、あれはまさに本作の基本姿勢を象徴する重要なシーンだと言えよう。

そのうえで、本作はあえて「ヒーローであることを主人公が自覚するまで」の物語しか描かない。いわば、スーパーヒーロー誕生秘話である。一応、当初はヒーローとして覚醒した主人公が悪を相手に戦って大活躍するという「ありがち」な展開も考えていたシャマラン監督だが、しかしどうしても興味が湧かないためボツにしてしまったという。よくあるスーパーヒーロー映画であれば、まさにここから主人公の活躍が本格的に始まるというタイミングでジ・エンドとなる本作。しかしここで重要なのは、どこにでもいる平凡で疲れた冴えない中年のオジサンが、自分の中に眠っていた本当の自分を発見することで人生に意味を見出すこと。誰にだって何かしらの人と違った特別な才能があるはずで、その「ありのまま」の自分を肯定することによって人は初めて真価を発揮することが出来る。それこそが核心的なテーマではないかと考えると、本作の物語がここで終わることも十分に納得が出来るだろう。これはあくまでも、アメコミの世界観を応用したドメスティックな自分探しの物語。その先を描くと蛇足になってしまうからだ。

と同時に、本作はスーパーヒーローと敵対するスーパーヴィランの誕生秘話でもある。イライジャが自分と正反対の強靭な肉体を持った人間を探し求め、ようやく見つけたデヴィッドがヒーローとして覚醒するよう仕向けるのは、己の中に眠る本当の自分=ヴィランを覚醒させるため。なぜなら、善がいなければ悪は成立しないからだ。もちろん、その逆もまた真なり。いずれにせよ、物語のクライマックスではイライジャがスーパーヴィランとしての正体を現し、ガラスのように壊れやすい肉体に邪悪な魂を宿らせたミスター・ガラスとして自己を確立することになる。

ちなみに、本作のビジュアルや衣装のデザインは大きく分けて2つのカラートーンで構成されている。ひとつはデヴィッドの世界を表現するグリーンを基調とした暖かなカラー、そしてもうひとつがイライジャの世界を表現するパープルを基調とした冷たいカラー。しかし、デヴィッドが己の秘めたるパワーに気付いていくにつれ、アメコミ的なハッキリとした原色カラーが増えていく。それもまた、本作の基本設定がコミックに根差していることの象徴だ。

<スプリット>

原作のないコミック映画でありながら、あえてコミック映画を名乗らなかった『アンブレイカブル』。そこには、ストーリーのリアルな世界観を尊重するという意図もあったと思うが、しかし宣伝戦略において「コミック」や「スーパーヒーロー」のワードを使わなかったのは、それが映画会社タッチストーンによって禁止されていたからだという。なぜなら、本作が公開された’00年当時はまだMCU(マーベル・シネマティック・ユニバース)もDCEU(DCエクステンデッド・ユニバース)も存在せず、マーケットがニッチなコミック映画は客層が限定されてしまうと考えられていたからだ。しかしそれから16年後、ハリウッド映画界でアイアンマンやキャプテン・アメリカなどコミック由来のスーパーヒーローたちが大活躍する中で登場した『スプリット』もまた、その実態がコミック映画であることをばかりか、実は『アンブレイカブル』の続編であることすらオクビにも出さず公開されたのである。

大好きだった父親を亡くし、保護者となった叔父から性的虐待を受けて育った女子高生ケイシー(アニャ・テイラー=ジョイ)は、それゆえ幸せな家庭に恵まれた同級生たちとは馴染めず、孤独で辛い毎日を過ごしていた。そんなある日、クラスメイトのクレア(ヘイリー・ルー・リチャードソン)の誕生会に招かれた彼女は、クレアの父親の車で家まで送り届けて貰うことになったのだが、そこへいきなり乗り込んできた正体不明の男によって、クレアやマルシア(ジェシカ・スーラ)と一緒に誘拐されてしまう。気付くと窓のない部屋に監禁されていた3人の少女たち。怯える彼女たちの前に誘拐犯が姿を現す。

犯人はケヴィン(ジェームズ・マカヴォイ)という見ず知らずの若者。だが、なぜか姿を現すたびに名前も性格も性別や年齢もコロコロと変わることから、勘の鋭いケイシーは彼が解離性同一性障害、いわゆる多重人格であることに気付く。3歳の時に父親が家を出て行き、ストレスを溜めた母親から虐待を受けて育ったケヴィンは、壊れかけた心を守るために23もの人格を持つ多重人格者となってしまったのだ。そして今、超人的なパワーを持つ24番目の人格「ビースト」が目覚めようとしており、副人格のデニスとパトリシアはその「ビースト」の生贄にするため少女たちを誘拐したのだ。そのことに気付いて脱走方法を模索する3人。ケイシーは9歳の少年人格ヘドウィグと親しくなり、なんとか脱走の手助けをさせようとする。一方その頃、ケヴィンの主治医である精神科医フレッチャー(ベティ・バックリー)は、セラピーへ訪れる彼の様子がいつもと違うことから、何か不穏な事態が起きていることを察知し始めるのだが…?

というわけで、とりあえず表向きはサイコパスの多重人格者に誘拐・監禁された少女たちの恐怖と脱走劇を描く猟奇ホラー。しかし、その実態は『アンブレイカブル』と同じく変化球的なコミック映画であり、クライマックスにブルース・ウィリス演じるデヴィッドが登場することで示されるように同作の続編映画でもある。注目すべきはフレッチャー医師が劇中で披露する仮説だろう。曰く、解離性同一性障害は思考ばかりか肉体の化学反応まで変わってしまう。つまり、人間は望めば自分がそうだと信じる「完全な別人」へ変身することが出来る。それこそが、実は超能力(=スーパーパワー)の由来なのではないか。要するに、人間は誰もがスーパーヒーローやスーパーヴィランになれる可能性を秘めているというわけだ。そして実際、本作の主人公ケヴィンは野獣的な怪物である24番目の人格ビーストへと変貌し、超人的なパワーを発揮することになるのだ。

ちなみに、もともとケヴィンは『アンブレイカブル』の脚本から削除されたキャラクターで、実はスタジアムで警備中のデヴィッドとすれ違う母親と少年(母親から虐待を受けていることが示唆される)が幼少期のケヴィンとその母親だとされている。長いことこのキャラクターが脳裏から離れなかったというシャマラン監督は、改めて彼を主人公とした新しい脚本を書きおろし、かつて頓挫した『アンブレイカブル』の続編にしたというわけだ。

なお、本作はA24配給のインディーズ・ホラー『ウィッチ』(’15)で注目された女優アニャ・テイラー=ジョイにとって、初めてメジャー・ヒットとなった出演作でもある。これで彼女を知ったという映画ファンも少なくなかろう。また、フレッチャー医師役をベティ・バックリーが演じていることも見逃せない。ミュージカル『キャッツ』でトニー賞の主演女優賞に輝くブロードウェイの大女優だが、古くからの映画ファンにとってバックリーといえば『キャリー』(’76)の体育教師コリンズ先生であろう。基本的に舞台が中心で映画出演の少ない人だが、シャマラン監督と組むのは『ハプニング』(‘08)に続いてこれが2度目である。

<ミスター・ガラス>

『アンブレイカブル』の8分の1の予算で作られた『スプリット』が、興行収入では同作を大きく上回ったことから、予てよりブルース・ウィリスやサミュエル・L・ジャクソンから提案されていた三部作の完結編に着手したシャマラン監督。問題は『アンブレイカブル』の権利元がディズニー(当時の配給元タッチストーンの親会社)、一方の『スプリット』はユニバーサルが権利を持っているため、両者のキャラや設定をブレンドするとなると著作権がバッティングしてしまうことだったが、しかしシャマラン監督がディズニーのCEOショーン・ベイリーに相談したところ、ユニバーサルとの共同制作を条件に『アンブレイカブル』のキャラクターおよび映像の使用を許可される。おかげで実現したのが、『アンブレイカブル』のデヴィッド・ダンとイライジャ・プライス、そして『スプリット』のケヴィン・ウェンデル・クラムの3者が集結した『ミスター・ガラス』だった。

超人的な怪力と強靭な肉体で犯罪者を次々と成敗し、世間から「監視人(オーバーシーヤー)」と呼ばれている謎のスーパーヒーロー。その正体は平凡な中年男デヴィッド・ダン(ブルース・ウィリス)である。かつてアメフト・スタジアムの警備員だったデヴィッドは独立して電気店を経営しつつ、相手に触れるだけで危険人物かどうか見分けられる特殊能力を活かし、息子ジョセフ(スペンサー・トリート・クラーク)の協力で犯罪の撲滅に尽力していたのである。そんな彼が現在追っているのは、24の人格が共存することから「群れ(ホード)」と呼ばれている解離性同一性障害のサイコパス、ケヴィン・ウェンデル・クラム(ジェームズ・マカヴォイ)だ。ある日、デヴィッドは偶然すれ違った風変わりな青年がケヴィンだと気付き、後を追ったところ倉庫の廃墟で彼に誘拐された生贄の女子高生たちを発見する。すぐに彼女らを解放するデヴィッド。すると、そこへ怪物的なスーパーヴィランの副人格ビーストへ変貌したケヴィンが現れ、デヴィッドと凄まじいバトルを繰り広げる。やがて、気が付くと武装した警官隊に囲まれていた2人。先頭に立つ女性科学者ステイプル博士(サラ・ポールソン)によって、彼らは身柄を拘束されてしまう。

厳重な警備体制の敷かれたレイヴン・ヒル記念病院へ送られたデヴィッドとケヴィン。そこにはなんと、薬物治療のせいで半ば廃人と化した悪漢ミスター・グラスことイライジャ・プライス(サミュエル・L・ジャクソン)も収容されていた。ステイプル博士が彼らを拘束した目的は精神治療。この世にコミックのようなヒーローやヴィランなど存在しないという彼女は、あなたたちは自分に特殊能力があると思っているかもしれないが、それは精神疾患による思い込みに過ぎないとして、彼ら自身がスーパーパワーの存在を否定するよう仕向けて行く。本人のためだとして、ジェイソンやケイシー(アニャ・テイラー=ジョイ)、プライス夫人(シャーレーン・ウッダード)にも協力させるステイプル博士。デヴィッドおよびケヴィンの人格たちは、次第に「そうなのかもしれない…」と思い始める。一方、実は廃人のふりをしていただけのイライジャは、世間にヒーローやヴィランの存在を知らしめるための計画を実行するべく、ステイプル博士や病院スタッフの目を盗んで秘かに脱走を準備していた。果たして、彼は何をしようと計画しているのか。さらに、ステイプル博士の意外な正体と真の目的も明らかとなっていく…。

最終章にしてようやく「スーパーヒーロー」を全面的に押し出した本作。コミックは実際に起きたことを娯楽として表現した歴史の記録であり、とりあえずコミックのように派手な見た目やパワーはないかもしれないが、しかしそれでも超人的な能力を持つヒーローもヴィランも現実に存在するのだというテーマは、1作目『アンブレイカブル』の時よりも明確となっている。そういう意味で、これは「コミック映画」というよりも「コミックについての映画」と呼ぶべきであろう。そして今回もまた、よそのスーパーヒーロー映画であればここからが本番!というタイミングで終わりを迎える。なぜなら、これはスーパーヒーローについての映画ではなくコミックについての映画だから。さらに言えば、人間はみんなそれぞれに特殊な才能がある、それを否定する権利など誰にもないというメッセージこそが、実は恐らく三部作を通してのストーリー的な核心であり、だからこそ結果的にシリーズ全体がヒーローとヴィランの覚醒を描く「誕生秘話」となったのではないかと思う。

こうして一応の完成を見た『アンブレイカブル』三部作。完結編の『ミスター・ガラス』も興行的に大成功したことから、このままシリーズ続行もあり得るのではないかと噂されたが、しかしシャマラン監督本人はそれを全面的に否定している。確かに本作の結末を考えると、まあ、そこから話を続けること自体はいくらでも可能だと思うが、しかし全く意味のないものになってしまうであろうことは想像に難くない。■

『アンブレイカブル』© 2000 Touchstone Pictures

『スプリット』© 2017 UNIVERSAL STUDIOS. All Rights Reserved.

『ミスター・ガラス』© 2022 Universal Studios and Buena Vista International, Inc. All Rights Reserved.

この記事を読む

マブリーの魅力が炸裂する韓流クライム・アクション・シリーズ!『犯罪都市』『犯罪都市 THE ROUNDUP』

2023.09.29

なかざわひでゆき

遅咲きのスーパースター、マ・ドンソクとは?

今や韓国を代表する国際的スターへと成長した俳優マ・ドンソク(ハリウッドではドン・リー名義)。ボクシング仕込みの人並外れたマッチョな体格と、親しみやすくて愛らしい個性のギャップから、韓国ではマブリー(マ・ドンソク×ラブリー)という相性も定着。「気は優しくて力持ち」なヒーローを演じたら右に出る者はなく、アクション映画だけでなくコメディや人間ドラマもいけるところが強みだ。諸外国では「韓国のドウェイン・ジョンソン」と呼ばれているそうだが、しかしどこか昭和の映画スター、勝新太郎を彷彿とさせるような泥臭い魅力もある。その辺りが日本でも絶大な人気を誇る理由かもしれない。

生まれも育ちも韓国のソウルで、15歳の時に見た映画『ロッキー』に触発されてプロ・ボクサーを目指すものの、しかし父親の事業が傾いて家庭が困窮したことから、18歳でモンタナ州に住む親戚を頼って渡米。アメリカの大学で体育学を学びつつ、レストランの皿洗いからビルの清掃員、雑貨屋のレジ係から粉ミルクのセールスマン、さらにはナイトクラブの用心棒にフィットネスジムのトレーナーなど、数えきれないほどの職を転々とした苦労人だ。

総合格闘家のマーク・コールマンやケヴィン・ランデルマンのパーソナル・トレーナーを経て、’02年にオーディションを受けて合格したSF歴史大作『天軍』(’05)で本格的に俳優へ転向。あいにく同作の完成が遅れたため、出演2作目に当たる『風の伝説』(’04)がデビュー作となったものの、いずれにせよ「アクション俳優になる」という少年時代の夢を叶えるためとはいえ、30歳を過ぎてからのキャリア・チェンジは大きな決断だったはずだ。さらに、規格外の体型ゆえに適した役がなかなかなく、俳優として軌道に乗るまで時間もかかってしまった。

・『犯罪都市』('17)

大きなブレイクを果たしたのは、世界的な大ヒットを記録したゾンビ映画『新感染 ファイナル・エクスプレス』(’16)。見た目は厳ついけど心優しくて正義感が強い男性で、身重の妻を守るためゾンビの犠牲になるという役どころはまさに「儲け役」で、これを機に韓国のみならず世界から注目を集めることになる。以降、アメリカでのリメイクも決まった韓流ノワール『悪人伝』(’18)などの主演作が続々と作られ、マーベル映画『エターナルズ』(’21)では念願のハリウッド進出も果たしたマ・ドンソク。そんな彼の代表作にしてライフワークとも呼べるのが、韓国の年間興収ランキングで3位をマークした『犯罪都市』(’17)に始まるバイオレンス・アクション映画「犯罪都市」シリーズである。

実は苦労人同士の友情から生まれた企画だった!

まずは記念すべき1作目から振り返ってみよう。

舞台は’04年のソウル。クムチョン警察の凶悪犯罪対策部署「強力班」に所属するマ・ソクト副班長(マ・ドンソク)は、相手が屈強な男でもパンチ一撃で失神させるほどの怪力の持ち主だ。彼が管轄とするのはカリボンドン地区のチャイナタウン。ここは’90年代に中国から大勢の同胞が移住した街で、今では乱立する朝鮮族の暴力団が縄張りを巡って争っている。基本的に、警察とヤクザは持ちつ持たれつの間柄。血気盛んな暴力団員たちが一線を超えぬよう睨みをきかせつつ、パワーバランスの均衡とチャイナタウンの平和を守るのが強力班の主な役割だ。ところが、そんな折に朝鮮族系暴力団・毒蛇組の組長がバラバラ死体で発見され、地域最大の韓国系暴力団の縄張りまで荒らされてしまう。

犯人は中国のハルビンを根城にする朝鮮族系チャイニーズ・マフィア、黒竜組のボス、チャン・チェン(ユン・ゲサン)。幹部2人と借金の取り立てに密入国したチャンは、毒蛇組の組長を殺害して組織を乗っ取り、チャイナタウンで乱暴狼藉の限りを尽くしていく。その狂犬のごとき残忍さと無鉄砲な横暴さには、さすがのマ副班長も手を焼いてしまうのだった。警察上層部から一刻も早い解決を迫られる強力班。そこでマ副班長はチャイナタウンの住民たちに協力を仰ぎ、チャンに乗っ取られた毒蛇組の一斉検挙に乗り出そうとするのだが…?

・『犯罪都市』('17)

いやあ、これはまんま’70年代東映の実録ヤクザ路線ですな!その辣腕で暴力団組織と真っ向から対峙しつつ、一方で賄賂や接待も平然と受けている不良刑事役のマ・ドンソクは、さながら『県警対組織暴力』(’75)の菅原文太である。必要とあれば、暴行尋問に不法侵入などの違法捜査なんぞ朝飯前。清廉潔白なヒーローとは口が裂けても言えないが、しかしその反面、部下思いで女性や子供にも優しく、杓子定規なルールよりも人情を重んじる懐の深い刑事だ。しかも、ハンパなく強いのだよね!どれだけ凶暴かつ凶悪なヤクザだろうとも、マ副班長の超重量級パンチや背負い投げを食らったらひとたまりもない。『イコライザー』シリーズのデンゼル・ワシントン同様、絶対に負けない男だ。マ・ドンソクが最も得意とする「気は優しくて力持ち」を極めたような、最高に愛すべきスーパー・ダーティ・ヒーロー。このキャラクターを主人公に据えた時点で、本作の成功は約束されたも同然だったと言えよう。

2004年のクムチョン警察による朝鮮族系組織の一掃作戦を基にしたフィクション、と冒頭テロップで解説されている通り、実際に起きた事件からヒントを得た作品。ただし、劇中の黒竜組のモデルになったチャイニーズ・マフィア、黒死病組の検挙は’07年のことだったという。恐らく、現実には映画よりも長いスパンがかかったのだろう。チャイニーズ・マフィアの連中がカラオケボックスで従業員の片腕を切り落としたのも、チャイナタウンの住民が警察の捜査に協力したのも実話。そういう意味でも、本作は韓国版・実録ヤクザ映画と呼ぶに相応しいだろう。

監督と脚本を手掛けたのはマ・ドンソクと同い年で、お互いに無名時代からの親友だったカン・ユンソン。’98年に留学先のアメリカで撮った短編映画が釜山国際映画祭などで高く評価されたカン監督は、韓国の投資会社から出資の申し出を受けてメキシコを舞台にした長編映画を企画するものの、あろうことか投資会社の会長が逮捕されたために断念。その後、再び持ち上がった長編映画のプロジェクトも投資会社の倒産でお蔵入りし、奥さんと衣料品店を経営しながら映画製作のチャンスを待ち続けたところ、準備に3年をかけた本作『犯罪都市』で念願の長編デビューを果たしたという苦労人だ。まさに3度目の正直というヤツですな。そもそも、本作の企画自体がマ・ドンソクの提案だったそうなので、恐らく長年の親友の監督デビューを手助けしたいという気持ちもあったのだろう。清濁併せ呑んだマ副班長ら強力班チーム面々の、少々荒っぽくも人間味があって憎めない魅力は、世の酸いも甘いも噛み分けたカン監督だからこそ、説得力を持って描くことが出来たのかもしれない。

ちなみに、実際のカリボンドンのチャイナタウンは賑やかな商店街で、さすがに映画のロケ撮影を行うのは難しかったため、ちょうど再開発中だったシンギルドン地区の空き地に本物ソックリのチャイナタウンを丸ごと再現したのだそうだ。さすがは韓国映画、やることが大胆である。

・『犯罪都市 THE ROUNDUP』('22)

2作目はユーモアもバイオレンスも格段にスケールアップ!

先述したように、韓国ではその年の年間興収ランキングで3位という大ヒットを記録した『犯罪都市』。実は、マ・ドンソクによると当初からシリーズ化の構想はあったらしく、自身が韓国で設立した製作会社ビッグ・パンチ・ピクチャーズも制作に加わり、マ副班長と強力班メンバーのその後を描いた続編『犯罪都市 THE ROUNDUP』(’22)が完成する。

前作から4年後の2008年。かつてカリボンドンの宝石強盗事件に関わった下っ端のチンピラ、ジョンフンが、なぜか逃亡先であるベトナムのホーチミンで自首したとの報告が入り、クムチョン警察強力班のマ・ソクト副班長(マ・ドンソク)は、上司のチョン・イルマン班長(チェ・グィファ)の付き添いとして、凶悪犯罪者の引き渡しのために現地へ赴くことになる。「いやあ、海外出張なんて久しぶりだね!」「休暇を兼ねて思い切り羽を伸ばそうぜ!」とルンルン気分の2人。しかし、実際にジョンフンを目の前にしたマ副班長は、優秀なベテラン刑事としての鋭い勘が働く。こいつ、何か隠してやがるな。白を切り続けるジョフンにイラっとした彼は、チョン班長の積極的な黙認のもとで得意の暴行尋問を決行。その結果、ジョンフンがベトナムで韓国人の誘拐殺人事件に関わっていたことが判明する。

韓国では年間300人を超える犯罪者が海外へ逃亡し、その多くは東南アジアに潜伏。同胞の韓国人を狙った犯罪を引き起こしているという。ジョンフンもそんな逃亡犯のひとり。今回、ベトナムに潜伏していた彼は、同じような韓国人逃亡犯カン・ヘサン(ソン・ソック)と組んで、ベトナムで派手に金を使っていた韓国の青年実業家チェ・ヨンギを誘拐したのだが、しかし残忍極まりないサイコパスのカンは逃げようとした人質を呆気なく殺害。その後先を考えない凶暴さに恐れをなしたジョンフンは、韓国領事館に自首することで自分の身を守ろうとしたのだ。そうと知ったマ副班長とチョン班長は、韓国警察に捜査権のないベトナムで勝手に独自の捜査を開始。すると、チェ・ヨンギを含む4名の遺体が発見される。カンは他にも人を殺していたのだ。

その頃、カンはチェ・ヨンギが既に死んでいることを隠し、その父親である大企業経営者チェ・チャンベクに身代金を要求。しかし裏社会に通じたチェ社長は脅しに屈する相手ではなく、それどころか反対にカンを抹殺するべくプロの殺し屋組織をベトナムへ送り込んでいた。潜伏先のアパートを見つけ出し、カンとその相棒に襲い掛かる殺し屋一味。ところが、狂犬のようなカンたちは見境なく暴れまくり、たった2人で大勢の敵を皆殺しにしてしまう。そこへ乗り込んできたマ副班長とチョン班長だが、あと一歩のところでカンを取り逃がしてしまった。彼が韓国へ密入国したとの情報を得た2人は、すぐさま帰国して捜査網を張り巡らせるのだったが…?

『犯罪都市 THE ROUNDUP』('22)

国際規模にスケールアップしたシリーズ第2弾。前作と同様、今度もストーリーの元ネタとなった実際の事件がある。それが’08~’12年にかけてフィリピンで起きた韓国人の連続誘拐殺人事件。フィリピンへ逃げた韓国人の殺人犯たちが誘拐グループを組織し、同胞である韓国人の旅行者を誘拐しては身代金を要求していたという。事件として表面化した犯行は19件だが、実際はそれを遥かに上回る未発覚の余罪があるとのこと。一部の被害者は身代金の支払い後に解放されたが、しかし殺されてしまった被害者も多かったそうで、その正確な数はいまだに掴めていないらしい。

演出は前作のカン・ユンソン監督から、その助監督だったイ・サンヨンへとバトンタッチ。要するに、2作続けて新人監督が演出を担当している。シニカルなブラック・ユーモアとハードなバイオレンスを絶妙なバランスで交えつつ、いかにもアジア的で湿度の高い義理人情の世界を描いていた前作に対し、本作はよりハリウッド的とも言えるドライなアプローチが印象的だ。中でも、ルール無視の暴れん坊刑事・マ副班長と、なにかと愚痴をこぼしながらも意外と積極的に協力する上司・チョン班長の、『リーサル・ウェポン』さながらの名コンビっぷりは最高だ。何を考えているのか全く分からない狂犬カン・ヘサンの、未知の怪物的な得体の知れなさも強烈である。

なお、ストーリー前半でベトナムを舞台にしている本作だが、実は撮影に入る前の段階でコロナ感染が拡大してしまい、当初予定されていたベトナム・ロケを一旦延期。海外スタッフを集めた現地の撮影部隊を別途編成し、イ・サンヨン監督ら韓国のメイン部隊がリモートで指示を送り、その通りに撮影されたベトナムの風景映像に役者をCGで合成して仕上げたという。つまり、従来の意味における現地ロケは行っていないのである。いやあ、これは全く気付きませんでしたな!

かくして、韓国歴代興行収入ランキング3位という前作以上の大ヒットを記録し、コロナ禍の影響で停滞していた韓国映画界が再び活性化する起爆剤になったとも言われる『犯罪都市 THE ROUNDUP』。本国では既に青木崇高や國村隼も出演している3作目『犯罪都市3』(‘23・邦題未定)も公開済み。来年には4作目の公開も控えている。最終的にはシリーズ8本、スピンオフ2本の合計10本が作られる予定で、韓国版『ワイルド・スピード』的なフランチャイズ化を目指しているのだそうだ。■

『犯罪都市』© 2017 KIWI MEDIA GROUP & VANTAGE E&M. ALL RIGHTS RESERVED『犯罪都市 THE ROUNDUP』© 2022 ABO Entertainment Co., Ltd. & BIGPUNCH PICTURES & HONG FILM & B.A.ENTERTAINMENT CORPORATION, ALL RIGHTS RESERVED.

この記事を読む

平凡な兵士の勇気と戦場の悪夢を全編ノンストップで描いた戦争映画大作『1917 命をかけた伝令』

2022.09.05

なかざわひでゆき

サム・メンデス監督の祖父の記憶をヒントに生まれたストーリー

処女作『アメリカン・ビューティ』(’99)がオスカーの作品賞や監督賞など主要5部門を独占し、以降も『ロード・トゥ・パーディション』(’02)や『レボリューショナリー・ロード/燃え尽きるまで』(’08)などで賞レースを賑わせた名匠サム・メンデス。さらに、『007 スカイフォール』(’12)に『007 スペクター』(’15)と、立て続けに2本のジェームズ・ボンド映画をメガヒットさせたわけだが、しかしそれっきり撮りたいと思うような作品がなくなったという。どの脚本を読んでも、いまひとつ気に入らなかったメンデス監督。そんな折、プロデューサーのピッパ・ハリスから「それなら自分で脚本を書いてみたら?」と勧められ、真っ先に思い浮かんだのが、子供の頃より祖父から聞いていた第一次世界大戦の思い出話だったという。

サム・メンデス監督の祖父とは、トリニダード・トバゴ出身の作家アルフレッド・ヒューバート・メンデス。15歳でイギリスへ渡って教育を受けた祖父アルフレッドは、1917年に19歳で第一次世界大戦へ出征し、キングス・ロイヤル・ライフル連隊の第1大隊に配属されている。その任務は各指揮所に指示を伝える伝令役。身長163センチと非常に小柄だったため、敵に見つかることなく無人地帯を駆け抜けることが出来たらしい。その当時の様々な思い出話を、祖父の膝の上で聞いて育ったというメンデス監督。いずれは映画化したいと考えていたそうだが、今まさにそのタイミングが訪れたというわけだ。

ただし、それまで映画の脚本を手掛けたことがなかった彼は、自身が製作総指揮を務めたテレビシリーズ『ペニー・ドレッドフル 〜ナイトメア 血塗られた秘密〜』(‘14~’16)のスタッフライターだったクリスティ・ウィルソン=ケアンズに執筆協力を依頼。早くから彼女の才能を高く買っていたメンデスは、それまでにも幾度となく共同プロジェクトを準備していたが、しかし実現にまで至ったのは本作が初めてだった。メンデスが祖父から聞いた逸話の断片と、クリスティが膨大な資料の中から選んだ複数のエピソードを繋ぎ合わせ、ひとつの脚本にまとめあげたという。それがアカデミー賞10部門にノミネートされ、撮影賞など3部門に輝いた戦争映画『1917 命をかけた伝令』だった。

仲間の命を救うため戦場を駆け抜けた若者たち

時は1917年4月6日。フランスの西部戦線ではドイツ軍が後退し、連合国軍はこの機に乗じて総攻撃を仕掛けるつもりだったが、しかしこれはドイツ軍による巧妙な罠だった。航空写真によって、敵が秘かに待ち伏せしていることを確認したイギリス陸軍。明朝に突撃する予定のデヴォンシャー連隊第2大隊に一刻も早く伝えねばならないが、しかし肝心の電話線がドイツ軍によって切断されていた。そこで指揮官のエリンモア将軍(コリン・ファース)は、14.5キロ先の第2大隊へ伝令役を派遣することを決める。

この大役を任せられたのが若き下士官のスコフィールド(ジョージ・マッケイ)とブレイク(ディーン=チャールズ・チャップマン)。実際に指名されたのは、兄ジョセフ(リチャード・マッデン)が第2大隊に所属するブレイクで、スコフィールドは彼の親友であることから同行することになった。第2大隊の指揮官マッケンジー中佐(ベネディクト・カンバーバッチ)に作戦中止の命令を伝え、兵士1600名の命を救わねばならない。タイムリミットは明朝。そこかしこに遺体の散らばった無人地帯を乗り越え、いつどこで敵兵と遭遇するか分からない戦場を突き進むスコフィールドとブレイク。だが、そんな彼らの前に次々と過酷な試練や困難が待ち受ける…。

味方の部隊に重大な指令を伝えるため、2人の若い兵士が命がけで戦場を駆け抜けるという極めてシンプルなプロット。そんな彼らが行く先々で目の当たりにする光景や、敵味方を含めた人々との遭遇を通じて、あまりにも不条理であまりにも残酷な戦争の現実が、まるで悪夢のように描かれていく。ストーリーそのものはフィクションだが、そこに散りばめられた逸話の数々は、メンデス監督の祖父をはじめとする当事者たちの実体験に基づいているのだ。

第二次世界大戦に比べると、映画の題材となることの少ない第一次世界大戦。その理由のひとつは恐らく、悪の権化たるナチスや大日本帝国を倒すという人類共通の大義名分があった第二次世界大戦に対して、第一次世界大戦にはそうした純然たる悪が存在しなかったからなのだろう。しかし見方を変えれば、だからこそ戦争の愚かさがよりハッキリと浮き彫りになる。要するに、未来ある若者を戦地へ送り込んだ各国リーダーの罪深さ、それこそが第一次世界大戦における本質的な悪だったとも言えるのだ。

それゆえ、本作では敵のドイツ軍兵士も残虐非道な悪人などではなく、放り込まれた戦場での殺し合いに右往左往し、直面する死に恐れおののく平凡な人間として描かれる。「自分がたまたまイギリス人だから主人公も英国兵だけれど、実際はどこの国の兵士が主人公でも通用する物語だ」というメンデス監督。きっとイギリスだけではなく、ドイツにもフランスにもロシアにも、彼らのように仲間を救うため命をかける兵士たちがいたに違いない。この時代も国境も越えた揺るぎない普遍性こそが、この映画に備わった真の強みなのであろう。

細部まで計算し尽くされた疑似ワンカット演出

劇場公開時には、全編ワンカットの臨場感あふれる映像が大きな話題となった本作。観客に戦争を追体験させることで、人類の負の歴史を次世代へ語り継ぎたいと考えたメンデス監督と製作陣。そのために最も有効な手法と考えられたのが、カメラが最初から最後まで切れ目なく主人公と一緒に戦場を疾走するワンカット演出だったのである。ただし、実際は複数の長回しショットをつなぎ目が分からないように編集した疑似ワンカット。例えば、ドイツ軍塹壕の室内はスタジオセットだが、実は出口の直前で屋外セットのロケ映像に切り替わっている。また、スコフィールドが川へ飛び込んでからの映像も、激流に呑み込まれるシーンはラフティング施設で撮影されているが、滝に落ちてから先はティーズ川でロケされている(ちなみにロケ地は全てイギリス国内)。

とはいえ、シークエンスによっては10分~20分もノンストップでカメラを回さねばならず、なおかつ被写体を後ろから追ったかと思えば前方に回ったり、クロースアップのため接近したかと思えば引きのロングショットで背景を捉えたりと、カメラワークも流動的で非常に複雑。そればかりか、クレーンショットにステディカムショット、ジープやバイクを使った移動ショットなど、ひとつのシークエンスで幾つものカメラ技法を駆使している。そのため、撮影に際しては一連のカメラや役者の動きを具体的に細かく指示した図面を作成。それを基に入念なリハーサルを繰り返したという。

さらに、リハーサルでは移動やセリフにかかる時間も細かく記録し、それに合わせてセットの寸法サイズなどを決定。例えば冒頭の塹壕シーン。まずは何もない平地で役者とカメラを動かして何度もリハーサルを行い、シークエンス全体に必要な通路の長さや避難壕の広さを計算している。その際、ハプニングが起きる場所ごとに立ち位置をマーキング。それらの記録をベースにして、塹壕セットを建設したのだそうだ。もちろん、果樹園と農家のセットなども同様の方法で建設。そう、まるで100年以上もそこに建っているかのような生活感の漂う農家も、実は本作の撮影のため更地に作られたセットだったのである。

このようにして、まるで観客自身がその場に居合わせているような、臨場感と没入感のある映像を作り上げていったサム・メンデスと撮影監督のロジャー・ディーキンス。ただ、この手法には大きな弊害もあった。照明を使えなかったのである。なにしろ、カメラは絶え間なく移動しているうえ、縦横無尽に向きを変えるため、現場に余計な機材を置くとカメラに映り込んでしまう。それでも屋外シーンでは自然光を使えるが、問題は室内シーンと夜間シーンである。そのため、ドイツ軍塹壕の室内では懐中電灯を照明代わりに使用。また、戦火に見舞われた町エクーストを舞台にした夜間シーンでは、燃え盛る教会の炎(実は巨大照明が仕込まれている)と照明弾が暗闇を明るく照らしている。

このエク―ストの巨大セットがまた素晴らしい出来栄え!もともとは破壊される前の街並みを丸ごとセットとして建設。それを撮影のためにわざわざ壊したのだそうだ。なんとも贅沢な話である。しかも、ただ照明弾を打ち上げてセットを照らすのではなく、俳優やカメラの動きと調和するようにタイミングを計算して発射。その甲斐あって、まるで夢とも現実ともつかぬ幻想的で神秘的なシーンに仕上がっている。

さらに本作は、主人公スコフィールドとブレイクのキャスティングも良かった。観客がすんなりと感情移入できるよう、メンデス監督はあえて一般的な知名度の低い若手俳優を起用。スコフィールド役のジョージ・マッケイにブレイク役のディーン=チャールズ・チャップマンと、どちらも子役時代から活躍している優れた役者だが、しかし本作以前は決してメジャーな存在とは言えなかった。中でも、古風な顔立ちと素朴な佇まいのマッケイは、100年前の若者を演じるにはピッタリ。繊細で内向的な個性と少年のように無垢な表情が、ナイーブで実直なスコフィールドの苦悩と哀しみと勇気を見事に体現している。一方のチャップマンも鬼気迫るような大熱演を披露。ブレイクがドイツ兵に腹を刺され、段々と血の気が引いて顔が青ざめていくシーンは、メイクでも加工でもなく純然たる演技だというのだから驚く。

かくして、全編ワンカットという映像的な技巧に甘んずることも頼ることもなく、悪夢のような戦争の記憶を未来へと語り継ぐ力強い反戦映画を作り上げたサム・メンデス監督。’22年12月に全米封切り予定の次回作『Empire of Light』(’22)は、’80年代を舞台にした恋愛映画とのことだが、初めて単独でオリジナル脚本を手掛けているのは、恐らくこの『1917 命をかけた伝令』で培った経験と自信あってこそなのだろう。■

『1917 命をかけた伝令』© 2019 Storyteller Distribution Co., LLC and NR 1917 Film Holdings LLC. All Rights Reserved.

この記事を読む

本家シリーズとは一味違うスパイアクション系のバディ・ムービー『ワイルド・スピード/スーパーコンボ』

2021.10.11

なかざわひでゆき

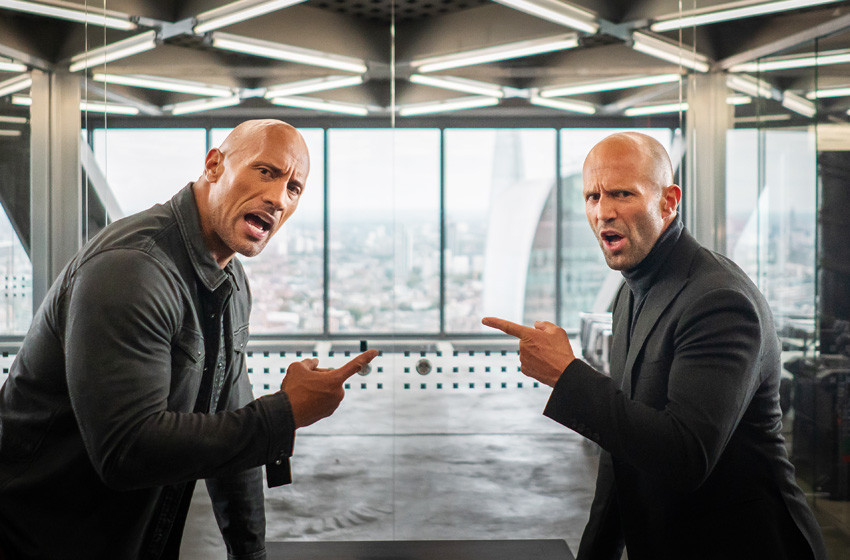

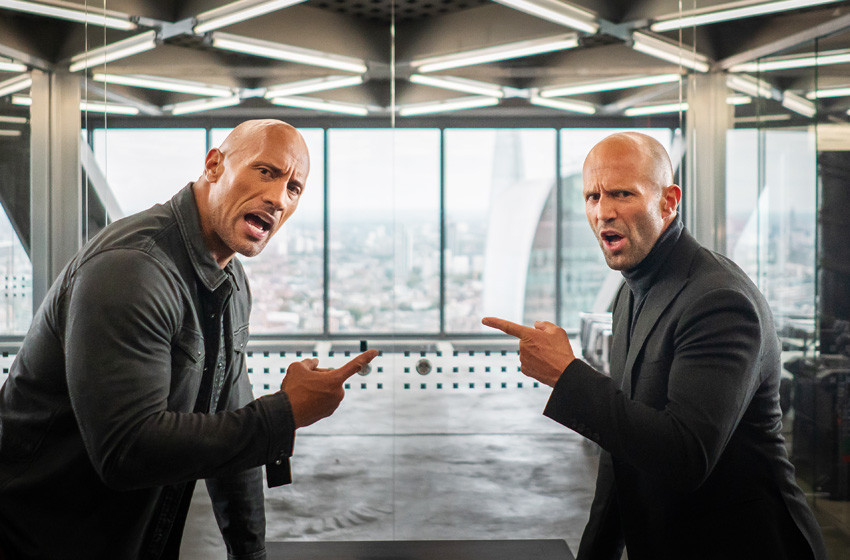

犬猿の仲のホブスとデッカードが迷コンビに!?

映画史上最も成功したフランチャイズのひとつとも呼ばれる『ワイルド・スピード』シリーズ。これはその初めてとなるスピンオフ映画だ。主人公は元DSS(アメリカ外交保安部)捜査官のルーク・ホブス(ドウェイン・ジョンソン)と、元MI6(イギリス秘密諜報部)エージェントのデッカード・ショウ(ジェイソン・ステイサム)。お互いに顔を合わせれば憎まれ口ばかり叩く犬猿の仲の2人が、人類の滅亡を招く危険なウィルスを巡って、謎の巨大ハイテク組織の陰謀を阻止するべくタッグを組む。当初はストリートレース物としてスタートしながらも、作品を重ねるごとに『ミッション:インポッシブル』化の進んでいる本家シリーズだが、本作などはまさにスパイ映画の王道とも呼ぶべき作品に仕上がっている。

もともとは本家5作目『ワイルド・スピード MEGA MAX』(’11)で、国際指名手配されたドミニク(ヴィン・ディーゼル)とブライアン(ポール・ウォーカー)を追いつめる捜査官として登場したホブス。一方のデッカードは、6作目『ワイルド・スピード EURO MISSION』(’13)のメイン・ヴィラン、オーウェン・ショウ(ルーク・エヴァンズ)の兄としてクライマックスに登場し、次作『ワイルド・スピード SKY MISSION』(’15)では大怪我をした弟の復讐のため主人公たちの前に立ちはだかった。それが、どちらも紆余曲折を経てドミニクらファミリーとタッグを組むことに。8作目『ワイルド・スピード ICE BREAK』(’17)では、ひょんなことから行動を共にするようになったホブスとデッカードのコミカルないがみ合いが大きな見どころのひとつとなった。

このホブスとデッカードの凸凹コンビの面白さにプロデューサー陣が着目したことから、兼ねてより計画されていたシリーズ初のスピンオフ映画を、ホブスとデッカードのコンビで作ることが決まったのだという。ただ、この2人を主人公とすることには本家シリーズのレギュラー・キャストから異論もあったらしく、ヴィン・ディーゼルとドウェイン・ジョンソンが仲違いする原因になったとも伝えられている。本家シリーズのプロデューサーでもあるディーゼルが本作には参加せず、最新作『ワイルド・スピード/ジェットブレイク』(’21)にジョンソンが出演しなかった理由もそこにあるのかもしれない。

殺人ウィルスの脅威から世界を守れ!

舞台はイギリスのロンドン。MI6の特殊部隊がハイテク・テロ組織「エティオン」のトラックを襲撃する。正体不明の黒幕「ディレクター」が率いるエティオンは、テクノロジーで人類の未来を救うという目標を掲げており、そのために邪魔な弱者を抹殺する殺人ウィルスを開発していた。特殊部隊の使命はその殺人ウィルスを奪うことだったが、しかしそこへエティオンによって肉体改造された無敵の暗殺者ブリクストン(イドリス・エルバ)が現れ、チームは皆殺しにされてしまう。唯一生き残ったMI6工作員ハッティ(ヴァネッサ・カービー)は、ウィルスを自らの体内に注入して逃走。ところが、エティオンの情報操作によって裏切り者に仕立てられ、指名手配されることとなってしまう。

一刻も早くウィルスを回収せねば人類は存亡の危機に瀕する。合同で捜査に当たることとなったCIAとMI6は、ハッティを生け捕りにするために2人の最強エージェントに協力を要請する。元DSSのルーク・ホブスと元MI6のデッカード・ショウだ。しかしこの2人、顔を合わせればお互いに悪態をつかずにはいられない犬猿の仲。たちまち罵り合いとなり、けんか別れしてしまう。だが、実は逃亡中のハッティはデッカードの妹。真相を探るべく妹の部屋へ忍び込んだ彼は、エティオンの一味に襲撃され、ハッティが罠にはめられたことに気付く。一方、ロンドン市内の監視カメラをチェックしたホブスは、ハッティの行動を先読みして捕らえることに成功する。

CIAのロンドン・オフィスでハッティを尋問するホブス。妹を助けようと乗り込んで来るデッカード。するとそこへ、ブリクストン率いるエティオンの特殊部隊が乱入し、ハッティを連れ去ろうとする。なんとか彼女を取り戻し、激しいカーチェイスの末に逃げおおせたホブスとデッカードだったが、しかしまたもやエティオンはメディア報道を操作し、彼らをテロ計画の主犯格に仕立ててしまう。今や揃ってお尋ね者となったホブスとデッカード、ハッティの3人。ウィルスを開発したロシア人科学者アンドレイコ(エディ・マーサン)から情報を得た彼らは、ハッティの体内からウィルスを抽出して保管するための装置を略奪すべく、ウクライナにあるエティオンの秘密研究所へ忍び込もうとするのだが…!?

サモアの全面対決では日本映画へのオマージュも!

『ワイルド・スピード』シリーズらしい派手なカーチェイスを交えつつも、本家とは違ったスピンオフならではの路線を摸索し、スパイアクション系のバディ物に仕上げたのは『アトミック・ブロンド』(’17)や『デッドプール2』(’18)のデヴィッド・リーチ監督。ノークレジットで『ジョン・ウィック』(’14)の共同監督を務めたのはご存知の通り。『ファイト・クラブ』(’99)や『オーシャンズ11』(’01)などでブラッド・ピットのボディダブルを担当し、『300<スリーハンドレッド>』(’07)や『ボーン・アルティメイタム』(’07)にも参加した元スタントマンだけあって、特にファイト・シーンの演出が凝っている。中でも見ものは、スプリットスクリーンを交えながら同時進行する2つのアクションを交互に見せることで、登場人物たちの個性や特徴を際立たせていく手法であろう。

例えば、ロサンゼルスのホブスとロンドンのデッカードが、それぞれ犯罪組織のアジトを襲撃する冒頭シーン。腕力と勢いでアジア系ギャングをなぎ倒していくホブスと、華麗な格闘技でクールにロシアン・マフィアを一網打尽にするデッカードの対比は、2人がまるで正反対な個性の持ち主であることを如実に表している。前者が華やかな暖色系で後者がスタイリッシュなネオンカラーと、使用されるライティングも対照的だ。しかし、よく見るとその戦術には不思議と共通するものがあり、本質的には2人が似た者同士であるということも示唆される。だからこそ、お互いのことが疎ましく感じられるのだろう。また、ハッティの部屋でエティオンの一味と戦うデッカード、裏通りで待ち伏せしていたホブスと戦うハッティの対比も、そのよく似た格闘スタイルから2人が兄妹であることがよく分かる。さらにこのシーンでは、まるでペアダンスを踊るように息の合ったホブスとハッティの戦いっぷりを通して、いずれ2人の関係が親密になるであろうことも予想させる。どちらもスタントマン出身のデヴィッド・リーチ監督だからこその、アクションがただのアクションに終わらない名シーンと言えるだろう。

そのホブスとハッティの関係性を友達以上恋人未満のままに止め、あえて余計な恋愛要素を絡めなかったクリス・モーガンの脚本も賢明だ。あくまでも本作の主軸はホブスとデッカードのちょい捻くれたブロマンス。男女の色恋はそこに水を差すことになってしまう。そもそも、ハッティはホブスやデッカードに負けないほど強くて賢い女性。3人が対等な関係を築くうえでも、恋愛要素は邪魔になるだけだ。その代わりと言ってはなんだが、本作の裏テーマ(?)と呼ぶべきなのが「ファミリーの絆」であろう。これは本家シリーズから継承された大切な要素。デッカードとハッティの母親マグダレーン(ヘレン・ミレン)も登場し、過去の誤解が原因で断ち切られた息子と娘の関係修復を願う。だが、さらに大きくフォーカスされるのはホブスのファミリー。本作では初めて彼のルーツが明かされる。

実は南太平洋の島国サモアの出身だったホブス。終盤では数十年ぶりにサモアへ戻ったホブスが家族と和解し、デッカードやハッティとも協力して宿敵ブリクストン一味との全面対決に挑む。ご存じの通り、演じるドウェイン・ジョンソン自身も国籍・出身こそアメリカだが、しかし家族のルーツはサモア。父親のロッキー・ジョンソンはアフリカ系アメリカ人だったが、しかし母方の祖父ピーター・メイビアはサモア出身の移民一世で、サモア系プロレスの名門アノアイ・ファミリーの一員でもあった伝説的なプロレスラーだ。サモアでの対決シーンでは、ホブスが敵の顔面に噛みつく場面があるのだが、実はこれが祖父へのオマージュなのだという。かつて2度に渡って来日したことのあるメイビアは、東京の居酒屋で飲んでいた際に別のレスラーと喧嘩騒ぎを起こし、相手の顔面に噛みついたことがあったらしい。この武勇伝(?)をジョンソンは本作で再現したのである。さらに、アノアイ・ファミリーの仲間で遠縁の親戚でもあるプロレスラー、ジョー・アノアイ(別名ロマン・レインズ)がホブスの弟役で登場。ロケ撮影にはジョンソンの母親も見学に訪れたらしいが、これはホブスだけでなくドウェイン・ジョンソンにとっても、自らのルーツにリスペクトを捧げる重要なストーリーラインだったと言えよう。

なお、サモアのシーンはハワイでの撮影。ホブスたちが敵を迎え撃つため、島の砂糖工場跡に罠を仕掛けるという筋書きは、デヴィッド・リーチ監督が大好きだという日本映画『十三人の刺客』(恐らく三池崇史版)へのオマージュだ。また、前半のハイライトであるロンドン市街でのカーチェイスは主にグラスゴーで撮影され、さらにロサンゼルスのユニバーサル・スタジオに組んだオープンセットでの追加撮影映像を編集で混ぜ込んでいる。リーチ監督によると、オリジナルのディレクターズ・カットは2時間40分にも及んだらしい。

果たして、邪悪なテロ組織エティオンを操るディレクターとは一体何者なのか?という大きな謎を残して終わる本作。当然ながら続編となる第2弾も予定されており、既に企画も動き出しているという。脚本にはクリス・モーガンが再登板。撮影時期や公開時期は未定だが、そもそも本家シリーズでシャーリーズ・セロンが演じた悪女サイファーが主人公のスピンオフも控えているため、どちらが先になるのか気になるところだ。■

『ワイルド・スピード/スーパーコンボ』© 2019 UNIVERSAL CITY STUDIOS PRODUCTIONS LLLP. ALL RIGHTS RESERVED.

この記事を読む