制作実現までの長き道のり

言わずと知れた、マカロニ西部劇の巨匠セルジオ・レオーネによるギャング映画の金字塔である。メキシコ革命を背景にした西部劇アクション『夕陽のギャングたち』(’71)以来、およそ13年ぶりの新作として’84年にカンヌ国際映画祭でお披露目された本作。しかし、実は『ウエスタン』(’68)の撮影に入る前の時点から構想は練られており、脚本の執筆だけで12年の歳月をかけたと言われている。ちなみに、原作は自称元ギャングの作家ハリー・グレイが’52年に発表した処女作『The Hood』だ。

ただ、恐らくレオーネ自身は完成までにこれだけ時間がかかるとは考えていなかったに違いない。彼はかなり早い段階からハリウッドのスタジオと交渉するためにイタリアから渡米していたが、なかなか実を結ぶことがなかった。なぜなら、映画会社が巨匠セルジオ・レオーネに期待するのは、ギャング映画ではなく西部劇だったからだ。実際、あともう一本西部劇を撮ったら協力を考えてもいい、と言われたこともあったという。

それでもなお、粘り強くチャンスを待ち続けたレオーネ。いつの間にか10年以上が過ぎてしまったが、ある時カンヌで当時まだ新進気鋭の若手プロデューサーだったアーノン・ミルチャンと出会ったことから、ようやく本作の企画が本格的に動き始める。挨拶のため訪れたミルチャンを目の前に座らせたレオーネは、なんと4時間近くに渡って映画の内容を語り続けたという。ストーリーの流れからセットの配置と距離感、役者の動きやセリフのスピードまで、全て予め計算した上で撮影に臨んでいたと言われるレオーネだが、既にこの時点で彼の頭の中では作品が完成していたのだ。

時の移り変わりに翻弄される友情という名のプラトニック・ラブ

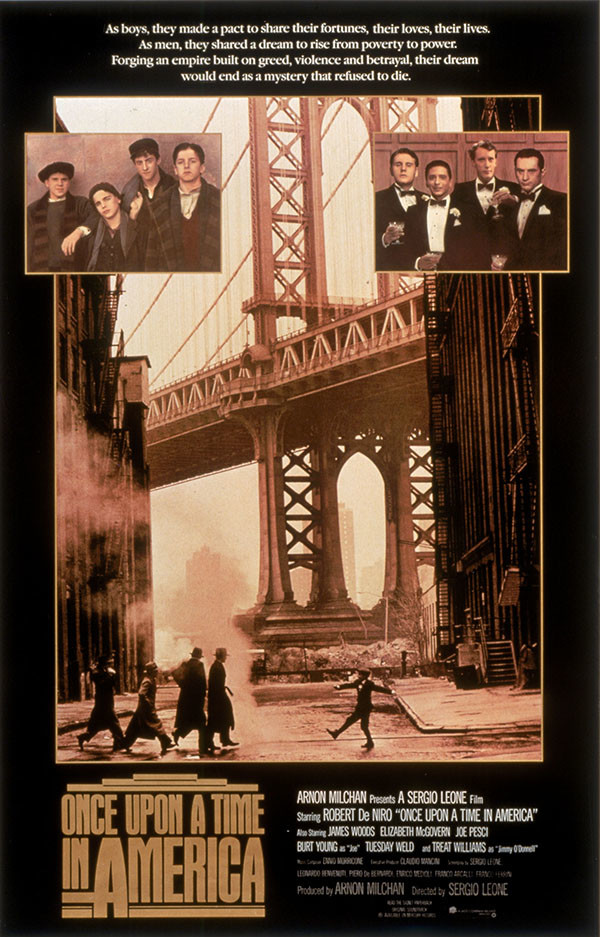

物語の主軸は、ニューヨークの貧民街ロウアー・イーストサイドを舞台にした、ヌードルス(ロバート・デ・ニーロ)とマックス(ジェームズ・ウッズ)を中心とするユダヤ系ギャングたちの友情ドラマである。ただし、その実態はヌードルスとマックスによる愛と憎しみの軌跡だとも言えよう。男女の恋愛以上に、激しくて深くて濃密な男同士の友情。そこに女の入り込む余地はない。実際、恋愛に不器用なヌードルスは結果的に愛する女性よりも仲間を選ぶし、野心家のマックスはそもそも女性を性欲のはけ口程度にしか見ていない。だいたい、この映画で描かれる男女の関係はレイプか淫行のみ。そこには肉欲こそあれどもロマンスはない。幼馴染デボラ(エリザベス・マクガバン)に対するヌードルスの愛情と憧憬も、結局は女性の愛し方を知らない彼のレイプという行為で破綻してしまう。マックスと愛人キャロル(チューズデイ・ウェルド)の場合は、幸か不幸か彼女が根っからの色情狂マゾだったので成立できたが。いずれにせよ、本作における真の意味でのロマンスは、一心同体の固い絆で結ばれた親友同士のプラトニック・ラブなのだ。

そんな男たちによる栄光と破滅の物語を、貧しい少年時代の1920年代初頭、ギャングとしてのし上がった青年時代の1930年代初頭、そしてたった一人生き残った晩年のヌードルスがニューヨークへ戻ってくる1968年(この部分は原作にはない映画版のオリジナル)と、3つの時間軸を互いに行き来しながら描いていく。

ロウアー・イーストサイドのユダヤ人街で、ギャングの使い走りをしている不良少年たち。そのリーダーであるヌードルスが、ブルックリンから引っ越してきたマックスと意気投合し、彼を仲間に加えたことから徐々に犯罪集団として頭角を現していく。だが、街を牛耳るギャングのバグジー(ジェームズ・ルッソ)に睨まれたことから、ヌードルスが相手を刺殺して刑務所へ入ることに。それから約9年後、出所したヌードルスを迎えた仲間たちは、禁酒法に乗じた密造酒ビジネスや強盗などの犯罪行為で裏社会をのし上がっていくが、やがて狂犬のように乱暴で向こう見ずなマックスにヌードルスはついていけなくなる。ほどなくして禁酒法は撤廃。一攫千金を狙ったマックスは、連邦準備銀行の襲撃という危険な博打に出ようとする。だが、それはほぼ自殺行為に等しい。親友の行く末を案じたヌードルスは、犯行計画を未然に防ぐため警察に密告するものの、その結果、マックスを含む仲間全員が殺されてしまう。裏切りがバレてマフィア組織から命を狙われ、ニューヨークを脱出して身を隠すヌードルス。それから35年後、不可解な手紙を受け取った彼は、その送り主を突き止めるため、再び故郷へ舞い戻ることになる。

こうやって出来事を時系列順に並べてみると、それこそ’30年代にジェームズ・キャグニーやエドワード・G・ロビンソンが主演した伝統的なハリウッド産ギャング映画の延長線上にあるような作品だが、しかし時間軸を自在に交錯させることで長い時の流れが全面的に強調され、壮大なロマンとノスタルジーの芳醇な香りが加味され、ある種のファンタジックな神話性すら宿される。時として分かりづらい、回りくどいと評される本作のストーリー構成だが、しかしこれを抜きにして本作は成立しえなかったとも言えよう。のぞき窓やランプなど、共通するオブジェクトを媒介して時間を移動させるレオーネの演出も、シンプルだからこそかえって効果的だ。

また、本作では往年のハリウッド産ギャング映画にオマージュを捧げつつ、そこでは決して描かれることのなかった裏社会の残酷で醜い現実を赤裸々に暴いていく。確かにヌードルスとマックスの友情は一見すると美しく、時として英雄的ですらあるが、しかし同時に破滅的で破壊的で無秩序で歪んでいる。彼らがまき散らすのは暴力と混沌。挙句の果てに、ヌードルスはマックスとの固い絆の無様な成れの果てを突き付けられる。理想と現実の間に横たわる苦々しいまでの矛盾。そもそも本作の登場人物たちは、彼らを含めて誰もが善と悪の大きな矛盾を抱えている。それは彼らを取り巻く社会も同様だ。

ギャングたちの歩みに映し出されるアメリカの裏現代史、そして微笑みの謎

およそ45年に渡るギャングたちの歩みを描いた本作だが、それはそのまま、組織犯罪が政治やビジネスや社会の隅々にまで侵食していった、20世紀アメリカの裏現代史そのものでもある。ヌードルスたちはジミー(トリート・ウィリアムス)率いる運輸業者組合の用心棒として暗躍するが、実際’30年代に産声を上げたアメリカの労働組合運動は、資本家の勢力に対抗するための必要悪として反社会勢力の力を借りた。アメリカ労組運動の父シドニー・ヒルマンとユダヤ系ギャングの関係、ジミー・ホッファとイタリア系マフィアの関係などが有名だ。そうした裏の協力関係を入り口に、政界や財界の中枢に影響力を持つようになった組織も少なくない。そこには、アメリカン・ドリームなるものの矛盾、アメリカという国家の矛盾が浮かび上がる。

アメリカ文化をこよなく愛したレオーネ監督。ジョン・フォード映画に多大な影響を受けながらも、一連のマカロニ西部劇では従来のハリウッド西部劇が目を背けてきた醜い暴力と抑圧の歴史を直視したように、ここでもギャングというアメリカの現代的な英雄神話を通して、アメリカ現代史の後ろめたい裏側に容赦なく斬り込んでいる。恐らくレオーネは、そのような清濁併せ呑んだアメリカの泥臭い素顔を愛していたのかもしれない。そういう意味で、これはイタリア人セルジオ・レオーネによる、アメリカへの大いなる愛情を込めたラブレターでもあるのだ。

かくして、およそ10時間にも及ぶフィルム素材を、当初は6時間に編集したというレオーネ。前編と後編に分けて上映するつもりだったらしいが、さすがにそれは無茶だと説得されて短くするものの、それでもなお4時間近い長尺に仕上がった。一つ一つのシーンが執拗なまでに長く、全体的にセリフよりも沈黙が多い。言葉による説明は極力省かれ、登場人物の表情や行動、場を包む空気などによって心理や状況が伝えられる。確かに暴力描写や性描写は過激であるものの、いずれも瞬発的で簡潔だ。非常に余白の多い映画だが、その余白こそが豊かな情感を生み、名もなきギャングたちの物語を壮大な叙事詩へと昇華させる。失われた過去の時代を細部まで丁寧に再現したセットも素晴らしいし、エンニオ・モリコーネによる切なくも哀しい音楽スコアがまた、見る者の感情を嫌がおうにも掻き立てる。実に贅沢な映画だと言えよう。

なお、様々な解釈のあるラストのヌードルスの笑顔について。これは正直言って、筆者にもよく分からない。ただ、本編冒頭でアヘンを吸って横たわったヌードルスの姿、それ以降の物語を全て彼が恍惚の中で見た予知夢のようなものと仮定する(それだと別の意味での矛盾や無理が多々発生するのだが)と、貧しくも幸せだった少年時代、マックスとの友情の始まりに想いを馳せた彼の無邪気な微笑みのようにも思える。

通好みの豪華な脇役キャストにはイタリアン・ホラーでお馴染みの女優も

最後に脇役キャストについての注目ポイントを。まず、オープニングでヌードルスを追うマフィアの一味が幻灯を上映しているチャイニーズ劇場に踏み込み、観客席で愛撫し合っている男女に拳銃を突き付けるのだが、このカップルの女性を演じているのがオルガ・カルラトス。そう、ルチオ・フルチのゾンビ映画『サンゲリア』(’80)で眼球を串刺しにされ、『マーダー・ロック』(’84)で謎の殺人鬼に命を狙われるヒロインを演じた女優さんだ。また、ヌードルスの愛人となるイヴ役のダーラン・フリューゲルは、『宇宙の七人』(’80)や『L.A.大捜査線/狼たちの街』(’85)などで当時活躍していた元トップモデル。フェイ・ダナウェイ主演の『アイズ』(’78)でもモデル役で出演していた。ご覧の通りの大変な美人だったが、後に若年性認知症を患って若くして亡くなってしまった。

そして、忘れてはならない少女時代のデボラを演じるジェニファー・コネリー。その神がかり的な美しさときたら!これぞまさしく天使ですな。いったいぜんたい、どうしたら成長するとエリザベス・マクガバンになるのか。解せないファンも多かろう。いや、決してエリザベス・マクガバンが悪いわけじゃない。ただ、ジェニファーがあまりにも美しすぎるのだ。その後、彼女はレオーネの推薦でダリオ・アルジェントの『フェノミナ』(’85)に主演し、スターへの階段を上っていくことになる。

そのほか、ヌードルスを追うマフィア一味の一人にマカロニ西部劇の悪役俳優マリオ・ブレーガ、汚職パワハラ警察署長に当時まだ無名のダニー・アイエロ、イタリア系マフィアのドンにジョー・ペシ、その兄貴分にバート・ヤングなどなど、実に興味深い顔ぶれ。というか激渋(笑)。なお、ヌードルスたちの幼馴染ファット・モー役のラリー・ラップという俳優も、かなりいい味を出して印象的なのだが、その素性はよく分かっていない。imdbでフィルモグラフィーを調べたところ、本作を含めて僅か5本しか出演作がないのだが、引っかかったのはそのいずれもがジョー・ペシとの共演であること。彼の親戚なのか友人なのか、いずれにせよ何かしらの関係者だったのかもしれない。■

© 1984 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.