現在、シネマ解放区は一時クローズ中。再び解放される日までお待ちくださいませ!

『ラ・ラ・ランド』に繫がるビビッドな色彩と、伝説のセレブカップル、ドヌーブ&マストロヤンニの不変の愛が宿る〜『モン・パリ』〜03月02日(木)深夜ほか

2017.03.18

清藤秀人

デイミアン・チャゼルがアカデミー賞史上最年少の32歳で監督賞を受賞し、ここ日本でもブレイクスルーの兆しを見せている『ラ・ラ・ランド』のおかげで、にわかに脚光を浴びているジャック・ドゥミである。ご存知の通り、監督のデイミアン・チャゼルが『ラ・ラ・ランド』に忍ばせたオマージュの中で顕著なのが、ドゥミの代表作『シェルブールの雨傘』(64)や『ロシュフォールの恋人たち』(67)を模したジャジーなメロディと、カラーリング=配色。意図的に配置された原色のイエローやレッド、ピンクやグリーンの衣装やインテリアが、物語の楽しさとも相まって、いかに観客の気持ちを和ませるかを、映画史上、最も熟知していたフィルムメーカーの一人がドゥミだった。

決して巨匠の範疇ではなかったが、その59年の生涯でドゥミは映画監督として幾つかのイノベーションを試みている。1つは、長編デビュー作『ローラ』(61)から『シェルブール』『ロシュフォール』ヘと繫がるラブロマンス路線。イノセントなヒロインの運命を、盟友、ミシェル・ルグランの音楽に乗せて描いたミュージカルという表現ツールは、『シェルブール』から『ロシュフォール』を経て『ロバと王女』(70)へと引き継がれる。そして、またもカトリーヌ・ドヌーブを主役にカラーリングを意識し、当時フランスでは"エディット・ピアフの再来"と騒がれたミレーユ・マチューと彼女の歌声をフィーチャーし、さらに、"男の妊娠"という斬新なデーマに切り込んだのが『モン・パリ』(73)だ。

まず、この映画のカラーリングは過去のどの作品より攻めている。モンマルトルで美容院を経営するヒロイン、イレーヌに扮した当時30歳のドヌーブが、いきなりグリーンのパフスリーブのニットにハートマーク入りTシャツ、そして、デニムのつなぎで登場したかと思えば、場面が変わると、次はブルーのフェイクファージャケット、さらに毛足の長いピンクやパープルのニットコートと立て続けに着替え、その都度、ドヌーブのブロンドヘアにはニットと同じ色のヘアピンが止められているという念の入れようだ。ドヌーブ自身も映画全体に溢れるカラフルな色に触発されたのか、ノーブラの上に薄いサーモンピンクのニットセーターを着て現れる。ニットの下で揺れる豊満な乳房をアピールしつつ!

さて、マルチェロ・マストロヤンニ演じるイレーヌのパートナー、マルコはイタリアからやって来たバツイチの自動車学校経営者。最近、あまり体調が芳しくない彼は、イレーヌを伴い訪れた病院で、何と妊娠4ヶ月だと告げられてパニックになる。医者はホルモン異常と加工食品の摂取が原因だと言うが、そんなのあり得るだろうか?やがて、イレーヌとマルコは"人類が月に降り立って以来の出来事"(←原題)とメディアに持てはやされ、マルコは男性用マタニティウェアのモデルとして売れっ子に。このあたり、ファッショニスタとしてはドヌーブより数段上のマストロヤンニが、お腹の部分が突き出たマタニティデニムや、ベルボトムのコーデュロイを小粋に着こなしてイタリア仕込みのセンスを披露。カールしたヘアとチョビ髭が人類初の"妊夫"になってしまった男の居場所のなさを現して、味わい深いことと言ったらない。 脚本を兼任するドゥミは、男の妊娠を受けて雄叫びを上げる女性たちの台詞に、折しも1970年代初頭に世界中で巻き起こった女性解放運動=ウーマンリブの風潮を盛り込んでいる。女たちは、「これで不妊のプレッシャーから解放されるわ!」とか、「自由に中絶できるじゃない!?」とか意気盛んだが、この問題は40年以上が経過した今も議論の的だし、さらに、劇中ではジェンダー(性別に基づいて社会的に要求される役割)についてさりげなく言及するシーンもある。妊娠したマルコに憧れる美青年が、「僕も性転換したい」と言い放つのだ。当時、ドゥミがどこまで真剣に考えていたかは不明だが、ジェンターという概念をいち早く受け容れていたことは確かで、ここにも彼のイノベーターぶりを感じる。マルコの妊娠そのものより、それを叩き台に性的定義への問いかけを、フランスのエスプリをたっぷり注入したラブコメディというフォーマットに落とし込むとは!?

バックステージでは真逆のことが起きていた。正確な時期は定かではないが、製作当時、または直前にドヌーブはマストロヤンニの子供を出産したばかりだったのだ。そう、それから遡ること2年前、『哀しみが終わるとき』(71)で愛児を亡くした夫婦を演じたのが縁で恋に落ち、直後『ひきしお』(71)で孤島に残された男女に扮した2人にとって、『モン・パリ』は3度目の共演作。3度目ともなればツーカーなのは当然だが、ところどころよく見ると、2人の間で交わされるボディタッチが過剰に感じる場面もなくはない。モンマルトルのアパートのキッチンで、マルチェロの手が席を立とうとするカトリーヌのお尻にそっと添えられたり、シャンプー台に上向きに座った彼の手が、自然に彼女の後ろに回ってハグしたり、等々。これら、まるで、ドゥミの演出を無視して私生活での距離感が自然に画面に現れたかのような瞬間を、是非見逃さないで欲しい。 当時、未婚のまま公私共に堂々と行動を共にするセレブカップルとしての2人の認知度は、今で言えば正式に結婚する前のブランジェリーナ以上。映画雑誌ではほぼ毎号、コートダジュールやパリのクラブで頻繁にデートを重ねるプライベートショットがグラビアを飾ったものだ。しかし、この恋はやがて終わりを告げる。評伝"運命のままにーわが愛しのマストロヤンニ"(日之出出版)に因ると、2人が『哀しみの終わるとき』のロケで出会ったのは、マストロヤンニが『恋人たちの場所』(69)の共演者、フェイ・ダナウェイと、ドヌーブが『暗くなるまでこの恋を』(69)の監督であるフランソワ・トリュフォーと、各々別れた直後だったという。そうして、自然に惹かれ合い、交際を始めたものの、約3年が経過したある日のこと、突然、ドヌーブの方から一方的に別れが告げられる。予期せぬ言葉に狼狽えるマストロヤンニに対して、「もう刺激がないの」と言い放ったというドヌーブの冷酷なほどの正直さもさることながら、一方で、愛する女への未練を率直に口にするマストロヤンニの、ドヌーブ以上に自分の感情に忠実でいられた男としての器の大きさを感じるエピソードではないか。

しかし、晩年、癌を患ったマストロヤンニが暮らすパリの自宅を幾度となく訪れ、最期を看取ったのは、誰あろうドヌーブと、彼女がマストロヤンニとの間に設けた愛娘で、後に女優デビューするキアラ・マトスロヤンニだった。その後、ドヌーブはマストロヤンニについて、「マルチェロと関わった人間は、誰1人として彼のことを忘れることはできない」とコメント。そう聞くと、改めてスターの世界の移ろいやすさと、それでも変わらず相手を認め、尊ぶ気持ちの強さを感じないわけにはいかない。『モン・パリ』が描くホラ話とも言える大胆かつコミカルな物語の裏側に、そんな生々しく温かいドラマが隠されていることを含んだ上で見ると、また違う味わいがあるのではないだろうか。■

L'EVENEMENT LE PLUS IMPORTANT DEPUIS QUE L'HOMME A MARCHE SUR LA LUNE

この記事を読む

サブジャンルの驚異的な再構成者、アダム・ウィンガード&サイモン・バレット〜『ザ・ゲスト』〜03月17日(金)深夜ほか

2017.03.08

尾崎一男

長男カレブを兵役で亡くし、喪失に耐えながら暮らしているピーターソン一家のもとに、ある日ゲスト=訪問者が訪れてくる。その男の名はデヴィッド(ダン・スティーブンス)。彼はアフガニスタンでカレブと一緒に戦ったと戦友だと主張し、一家に哀悼の意を捧げる。そしてスティーブンは母親の悲しみに寄り添い、父親と酒を酌み交わし、あまつさえ学校でいじめに遭っている息子のボディガードを請け負うなど、彼らのために誠心誠意ふるまうのだった。しかし長女アンナ(マイカ・モンロー)が、目的の分からないデヴィッドの善人じみた行為に疑問を抱き、軍に連絡して詳細を確認しようとするのだが……。

米国内の問題として横たわる戦場帰還兵を物語のフックとし、得体の知れない人物が平穏な家庭に介入してくる違和感を、独自の語り口と凄惨なバイオレンス描写、そして絶妙な配合のユーモアを交えて構成していく本作『ザ・ゲスト』。監督であるアダム・ウィンガードと脚本家のサイモン・バレットは、大意ではあるが本作の出自を以下のように語っている。

「前作『サプライズ』の成功によって、創造的な自由が与えられたんだ。そこで僕たちは、子どもの頃に影響された、1980年代のアクション映画やホラー映画と同じエッセンスを持つ作品を手がけてはどうだろうか、と考えたんだよ」(『ザ・ゲスト』日本版Blu-ray特典インタビューより)

1982年生まれのアダム、1978年生まれのサイモンにとって、多感期に遭遇した80年代のホラー&アクションは、自身にとって創造のベースとなっているようだ。同インタビューでは直接のリファレンスとなった具体的なタイトルを挙げていないが、『ザ・ゲスト』に通底するそのテイストは、同じ時代を生きた映画ファンなら多くの者がピンとくるに違いない。シルベスター・スタローン演じるベトナム戦争帰還兵が排他的な扱いを受け、その怒りを戦士としての破壊衝動にエスカレートさせていく『ランボー』(82)や、殺人ヒッチハイカーを拾ってしまった青年が、命がけの対決へと巻き込まれていく『ヒッチャー』(86)と同種のものを共有している。かろうじてサイモンはテリー・オクィン主演の『W(ダブル) ステップファーザー』(87)を『ザ・ゲスト』の構成要素として名指ししているが、本作もまた殺人鬼の裏顔を持つ継父が平和な家庭へと侵入してくる、80年代ホラーを象徴する映画だ。

こうした80年代ホラーやアクションが持つ空気感というのは、独特であるがゆえに後の映画などに継承、または反映されにくい。特にビデオの台頭によって、ストレートなプロットと粗製乱造ゆえの安普請さをもってそれとなす、インディ系レーベル独自のビデオスルー映画が量産された時期と重なることから、これらと絡まったより特殊な性質を包含している。

しかしアダムとサイモンは、この混沌としたテーマと真摯に向き合い、見事に80年代ホラー、アクション映画に対する憧憬を自作へと昇華させている。さらにはこうした既存のサブジャンルにひと味加えることで、単なる時代へのオマージュではなく、独創的な恐怖を生み出すことに成功しているのだ。

■『ザ・ゲスト』の基幹をなすもの

もっとも、こうしたアダムとサイモンのアプローチは今日的に始まったものではない。監督&脚本のデュオとしてキャリアを重ねる二人だが、その傾向は5年前の『サプライズ』(11)の頃から顕著だ。

本作も1970年代を席巻した「ホーム・インベーション」(家宅侵略もの)の文脈に沿いつつ、『ザ・ゲスト』と同様にひねりを加えて独自の世界を構築している。ここで詳述しておくと、ホーム・インベーションは女子学生寮に忍び込んだ連続殺人犯の凶行を描いた『暗闇にベルが鳴る』(74)を筆頭に、留守を預かるベビーシッターが姿なきサイコキラーの通話におびえる『夕暮れにベルが鳴る』(79)など、いわゆる『エクソシスト』(73)や『悪魔のいけにえ』(74)といったマスターピースが生まれた時代と共に生成されてきた、ホラー映画のサブジャンルのことだ。

しかしこのホーム・インベーションは『死霊のはらわた』(81)を起点とするスプラッタ(スラッシュ=血まみれ)の登場や、『リング』(98)を嚆矢とするジャパン・ホラーの世界的な台頭など、恐怖の手触りの変化にともない、その勢いは先細りしていった。特に致命傷を与えたのは『スクリーム』(96)の存在で、ホラー映画の定型的な演出をメタに笑い飛ばす本作はホーム・インベーションもその俎上に乗せて解体し、同ジャンルが持つ恐怖の機能を失わせたのである(冒頭のドリュー・バリモアのエピソードがまさにそれだ)。

しかし世紀をまたぎ、フランスでは実話を元にした戦慄のホーム・インベーション『THEM ゼム』(06)が生み出され、いっぽうスペインでは押し込み強盗に襲撃される一家の悲劇を描いた『スペイン一家監禁事件』(10)や、アメリカでもリブ・タイラーが謎の訪問者の襲撃を受け、その格闘ぶりが話題となった『ストレンジャーズ/戦慄の訪問者』(08)が製作されるなど、ホーム・インベーションは世界規模でその恐ろしさを取り戻していったのだ。

アダムとサイモンは、いまいちど胸筋を大きく律動させたこのサブジャンルを大胆に再構成することで、新たな感触を持つホーム・インベンション映画の生み出しに成功している。特にストーリーが進むにつれて展開が変調を放ち、思ってもない方向へと加速度的にエスカレートしていく意外さは『ザ・ゲスト』に継受されているといっていい(もっとも同作とて、謎の男が一家に忍び寄ってくるという点で充分ホーム・インベーションにカテゴライズされるのだが)。

『ザ・ゲスト』の基幹をなすものとして『サプライズ』の重要性にも言及せずにはおれないのだ。

■ジャンルを超えた、名作そのものへの再構成アタック

そんな『サプライズ』『ザ・ゲスト』を経てアダムとサイモンが向かった先は、サブジャンルというざっくりとした枠にとどまらず、歴史的に評価の定まった作品そのものを再構成するという大胆なアタックへと踏み込んでいく。それが彼らの最近作となる『ブレア・ウィッチ』(16)だ。

森にまつわる魔女の伝説を追い、森の中でこつ然と消えた映画学科の大学生たち。その行方不明から1年後に発見された撮影テープには、彼らが遭遇した恐怖の一部始終が刻まれていたーー。ホラー映画の革命作として名高い1999年の『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』は、ファウンド・フッテージ(発見された未公開映像)のスタイルを借り、まるでドキュメンタリーに接しているかのような迫真性と、未公開映像の中に写り込む、正体の全く分からない怪奇現象の数々で観る者を翻弄した。

アダムとサイモンは、前作を違う角度からとらえた『ブレアウィッチ2』(00)をまたぎ、前作に直リンクする正統な続編を目指しているが、その中身は『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』を再構成したリメイクといっていい。行方不明者の一人である姉ヘザーの行方を探し続けていた、大学生のジェームズ。ある日、彼は姉らしき人物の映った映像をYouTubeで見つける。意を決したジェームズは仲間たちと共にデジカムを携え、かのいまわしきブラック・ヒルの森へと足を踏み入れるーー。ドローンやGoProといった新規の映像メディアを駆使し、ヘザーの行方を追いながらも、事の真相に迫るために深く森へと分け入っていくジェームズたち。しかしカメラは姉が目にしたものよりも、さらに恐ろしい現象を多角的に映しだすことになる。

アダムとサイモンは、いささか風化ぎみなファウンド・フッテージ・ホラーの古典を現代的に展開させながら、『サプライズ』『ザ・ゲスト』で得た再構成の方法論をマッシュアップさせ、前作が持つ恐怖の本質をより生々しく追求しているのだ。

サブジャンルの驚異的な再構成者、アダム・ウィンガード&サイモン・バレット。『ザ・ゲスト』を機に、この異才を放つデュオに注目してもらえたら、あなたの映画体験はさらに豊かなものになるだろう。■

©2013 Adam David Productions

この記事を読む

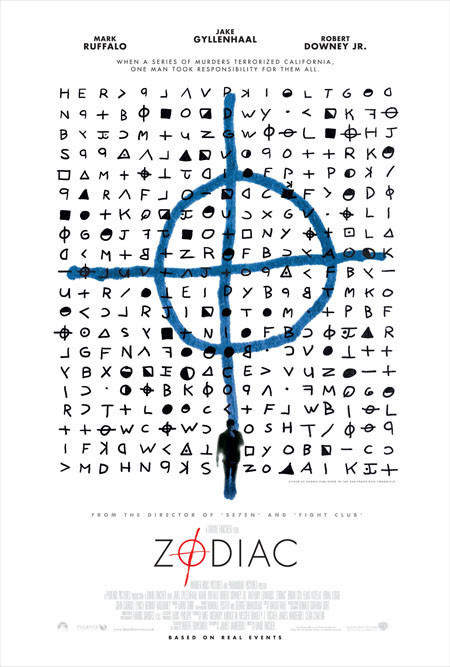

世間に不敵な挑戦状を叩きつけた連続殺人鬼の実話事件を映画化した、“アナザーサイド・オブ『ダーティハリー』”というべき秀作〜『ゾディアック』〜03月30日(木)ほか

2017.03.01

桑野仁

■この暗号文を解いてみよ! 謎の連続殺人鬼〈ゾディアック〉、ここに登場

1960年代末、アメリカ西海岸のカリフォルニア州サンフランシスコ周辺を舞台に、残忍な手口による殺人や傷害事件が相次いで発生。やがて、当初は丸に十文字のマークを署名代わりに記し、後に〈ゾディアック〉と名乗ることになる正体不明の犯人が、3つの新聞社に、自らの犯行を認める声明書のみならず、アルファベットやギリシャ文字、天気記号や占星術の記号などを組み合わせた謎めいた暗号文も同時に送りつけてきて、これを解けば、俺の正体は判る、この暗号文を新聞に掲載しなければ、俺はまた人殺しをして暴れまくってやると脅し、自らの存在を世間に向けて挑戦的にアピールした。

彼の要求に応じて新聞の一面に掲載されたその暗号文は、ほどなくして「俺は人殺しが大好きだ。なぜなら、それはとても面白いからだ」云々と書かれてあったことが解読されるが、そこには「お前たちに俺の名前を教えてなんかやるものか」とも書かれていて、〈ゾディアック〉の正体は一向に明らかになることがないまま、以後も彼は、半ばゲームを楽しむかのように不敵な犯行や言動を繰り返して、警察や報道陣を翻弄。現代のメディア社会を揺るがす劇場型犯罪の愉快犯としてその悪名を轟かせ、やがて彼の名を騙った模倣犯まで登場して、世間をすっかり不安と恐怖、混沌の渦へと陥れた。

しかし、1971年以降、〈ゾディアック〉から送りつけられる挑戦状は間遠になって数も減り、1978年の手紙を最後にそれもふっつりと途切れて事態は沈静・収束化した。〈ゾディアック〉は総計37名にも及ぶ殺人を犯したと豪語したが、彼の手によるものと警察が断定した犯行は4件で、死者は5名。結局、一連の事件の真相も、連続殺人鬼の正体も、不明で未解決のまま、事件は迷宮入りとなって、〈ゾディアック〉は伝説的存在と化し、既に皆もよく御存知の通り、まだ事件の記憶もホットで生々しい頃から、あの『ダーティハリー』(1971 ドン・シーゲル)でクリント・イーストウッド演じるはみ出し者の刑事が対決する連続殺人鬼、〈さそり〉のモデルとなったのをはじめ、映像や音楽、文学など、多種多様なポップカルチャーの題材の源泉となり、あるいはまた、その後の現実社会で起きた多くの劇場型犯罪事件の雛型ともなって、今日まで広く知れ渡っている。

■適材適所の監督起用となった、フィンチャーによる『ゾディアック』映画化

1969年、〈ゾディアック〉が最初の手紙と暗号文を送りつけた新聞社のひとつ、サンフランシスコ・クロニクル紙に、当時、見習いの諷刺漫画家として在籍していて、はからずも事件と運命的に遭遇し、以後も一連の騒ぎを間近で見聞して、最後まで事件の真相と真犯人を執念深く追い続けたロバート・グレイスミスがその顛末を綴った2冊のノンフィクションをもとに、この〈ゾディアック〉事件を映画化する本作の企画が立てられ、その監督として、真っ先に白羽の矢が立ったのが、ほかならぬデイヴィッド・フィンチャーだった。これは本作のプロデューサーたちからすれば、当然の人選だったと言えるだろう。

周知の通り、フィンチャーは先に、彼の出世作となった『セブン』(1995)で、猟奇的な連続殺人鬼を題材にしたサスペンス・スリラーを手がけている。そこでは、ブラッド・ピット演じる若手刑事が、ケヴィン・スペイシー扮する連続殺人鬼の挑発と煽動にまんまと乗せられて、抜き差しならぬ深みにはまり、最終的にはスペイシーが仕掛ける殺人ゲームの最後の総仕上げを行う、共犯者の役割を割り当てられていた。

あるいはまた、20世紀末に生み出され、その後21世紀初頭にはからずも現実のものとなる、〈9.11〉テロの光景をいち早く先取りする衝撃作となった『ファイト・クラブ』(1999)。ここでは、ブラッド・ピットが逆に、エドワード・ノートン扮する主人公の分身たる誘惑的な煽動者として登場し、彼との殴り合いを通して、ノートンもまた危険なゲームへとひたすら暴走・没入していく姿を、けれん味たっぷりの映像と音響を通してセンセーショナルに描き、フィンチャー監督自身、現代の映画界におけるトリックスター的な攪乱者として、頭角を現していた。その名もずばり『ゲーム』(1997)と題された作品もある通り、フィンチャーの映画世界においては、主人公たちが、ある種のゲームを介して、互いに対立・闘争し、あるいは惹かれ合って不思議な共犯関係を結ぶことが、常に物語を始動させる大きな役割を果たしていて、この『ゾディアック』は、フィンチャーにとっても、まさにうってつけの題材であったに違いない。

それに加えて、〈ゾディアック〉が現実に暴れ回っていた当時、まだ子供だったフィンチャーは、奇しくもサンフランシスコから北にわずか30kmほど離れた地域に住んでいて、スクールバスに乗って下校する際、ハイウェイ・パトロールの連中がしばらく警護でバスにつき添うのを自ら実際に体験し、〈ゾディアック〉と呼ばれる連続殺人鬼がスクールバスとそれに乗る児童たちを標的にした恐るべき犯行予告を行っていたことを、父親の口から聞かされたことがあったという(幸いにも現実にはそうした凶行事件は起きなかったが、映画『ダーティハリー』の中では、アンディ・ロビンソン扮する連続殺人鬼の〈さそり〉がスクールバス・ジャックの暴挙に打って出て、子供たちやそれをなす術もなく見守る市民らを、恐怖のどん底に叩きこむことになる)。

本作の監督依頼のオファーを受け入れたフィンチャーは、この〈ゾディアック〉事件を映画化するにあたって、実証主義的なアプローチによる徹底したリサーチを改めて行った上で、実際に起きた出来事を努めてリアルに再現するのに心血を注ぎ、従来、『セブン』や『ファイト・クラブ』などで披露してきた、これ見よがしの才気走った派手で過剰な作風とはうって変わり、きわめて抑制の効いた渋い演出を全篇にわたって披露して、映画作家としての成熟ぶりを窺わせる充実した作品に仕上がっている。

その一方で、『セブン』では、ケヴィン・スペイシー演じる連続殺人鬼が“七つの大罪”を犯した連中に天誅を下す様子は、直接的に画面には映さず、既に凶行がなされた後の酸鼻を極めた犯行現場という形で、彼の異常者ぶりが示されていたのに引き比べると、この『ゾディアック』では、正体不明の〈ゾディアック〉が、夜、人気のない暗がりに車を停めてデートを楽しもうとしていた1組の高校生のカップルや、あるいは、湖畔で昼間ピクニックを楽しんでいた大学生のアベックらを相手に、冷酷非情な犯行に及ぶ決定的瞬間を、迫真の臨場感できわめて即物的に描いているのが本作の特色となっていて、その何ともクールでドライな感触が、〈ゾディアック〉の得体の知れなさと薄気味悪さをいっそう際立たせている。

そしてまた、街の全景を捉えた冒頭のロングショットから、恐怖におびえる被害者の顔のアップ、さらには、きっとこれはデジタル合成処理をしたものだろうが、夜の街路を走り抜けるイエローキャブを真上からぴたりとフォローして滑らかに捉えたマジカルな俯瞰移動撮影まで、その都度、被写体と絶妙の距離感を保ちながら、スタイリッシュな画面をリズミカルに構成する、フィンチャーの卓越した映像センスと、ハリス・サヴィデスの見事な撮影手腕(『エレファント』(2003)、『ラストデイズ』(2005)など、ガス・ヴァン・サント監督とのコンビでも知られた名キャメラマンだが、2012年、惜しくも55歳でこの世を去った)も、素晴らしい。

映画の前半は、〈ゾディアック〉による犯行場面の描写を主体に話が進行していくが、彼が書いた手紙と暗号文が自分たちの働く新聞社に届いたのをきっかけに、ジェイク・ギレンホール扮する本作の原作者にして諷刺漫画家と、ロバート・ダウニーJr.扮する同僚の敏腕記者が、暗号解読と犯人の正体探しに熱中するようになって相棒を組む一方、マーク・ラファロとアンソニー・エドワーズが、事件を捜査する担当刑事に扮して、やはりコンビで劇中に登場。物語の焦点は、次第に2組のコンビへと重点をシフトしつつ、彼らがそれぞれ〈ゾディアック〉の正体を突き止めようと懸命に奔走する様子が、じっくりと描き出されることとなる。

フィンチャー監督は、本作を映画化するにあたって、やはり1970年代前半のほぼ同時代、ワシントン・ポスト紙の2人組の新聞記者が、とある軽犯罪事件の裏に秘められた意外な政治的陰謀を明るみにし、当時の合衆国大統領ニクソンをついに辞任に追い込んだ衝撃的な政治スキャンダル、〈ウォーターゲイト事件〉の顛末を映画化した『大統領の陰謀』(1976 アラン・J・パクラ)を、下敷きとして活用したことを自ら明かしている。ただ、『大統領の陰謀』の新聞記者コンビが、その粘り強い地道な取材活動の末に、事件の真相を暴くことに成功して社会的正義を最終的に勝ち取り、彼らにとっても、そしてそれを見守る観客にとっても、それなりのカタルシスを得られるのに対し、この〈ゾディアック〉事件は、先にも説明した通り、現実において、犯人の正体も居所も一向に掴めぬまま、歳月ばかりが空しく過ぎ去っていく。

■『ダーティハリー』の裏版 !? 本来は『ゾディアック』が表看板だったはずなのに…

この『ゾディアック』の物語のちょうど中間の折り返し点にあたる箇所で、劇中の登場人物たちが、この現実に起きた〈ゾディアック〉事件に想を得て作られた映画『ダーティハリー』を、皆で揃って劇場へ見に行くという印象的な一場面が登場する。いささか皮肉めいたこの場面において、マーク・ラファロ演じる刑事は、映画をあくまで絵空事や他人事として楽しんで鑑賞することが出来ずに途中退席してしまう。そして、ロビーでひとり煙草を吹かしているところへ、映画を見終わって外に出てきた同僚から、「あの(クリント・イーストウッド扮する)キャラハン刑事は、君がてこずっている事件を、ものの見事に解決してくれたじゃないか」と声をかけられたラファロは、「正当な法の手続きは、必要ないってわけか、ふん」とふてくされた態度を見せ、それを脇で見守っていたギレンホールが見るに見かねて、「きっとあなたが、彼(=〈ゾディアック〉)を捕まえますよ」とラファロに慰めの言葉をかけると、「でも、既にもう、こうして映画は出来上がっているじゃないか」と、あらためて彼は自嘲気味の捨て台詞を吐くことになるのだ。

映画『ゾディアック』のドラマは、ここから4年の歳月を一気に飛び越えた上で、なおもこの先しばらく続くことになるが、疲労と焦燥のみが蓄積されていくその煮詰まった事態についに耐えかねて、ギレンホール&ダウニーJr.、そしてラファロ&エドワーズという2組のコンビは、共に後者の相棒が別れを告げて去って行き、コンビを解消するはめとなる。さらに今度は、お互いに取り残された者同士でギレンホールとラファロが新たなコンビを組むものの、その2人の関係も次第に冷え込み、〈ゾディアック〉のおぼろげな影をひたすら追いかけるという欲望と執念ばかりが自己目的化して亢進・肥大化し、心の内に募らせたオブセッションによって、自らの人生そのものが崩壊の危機に瀕し、愛する妻子からも愛想を尽かされてひとり孤独を噛み締める、ギレンホールの哀れでやるせない姿が大きく浮き彫りとなっていくのだ。このあたりの展開は、フィンチャー監督が、『大統領の陰謀』と並んで、本作を作る上で大いに参照した、1970年代の政治サスペンス映画を代表する傑作『カンバセーション…盗聴…』(1974 フランシス・フォード・コッポラ)の影響が色濃く見て取れるはずだ。

フィンチャー監督の映画は、往々にして上映分数が2時間半を超える長尺の作品が多く、気軽に見るにはいささかしんどくて疲れることもなきにしもあらずだが、やはり2時間半強の長さがあるこの『ゾディアック』の場合、彼らの人生の軌跡を見つめる上で、その作品の長さにはそれなりの必然性があったと言えるだろう。ギレンホールにダウニーJr.、そしてラファロら、実力演技派の俳優たちが顔を揃え、人騒がせな連続殺人鬼〈ゾディアック〉の出現と挑発によって人生を狂わされ、茨の道を歩むはめとなる彼らの見応えのある競演を、どうかぜひ腰を据えてじっくりと味わって欲しい。■

© Warner Bros. Entertainment Inc. and Paramount Pictures Corporation

この記事を読む

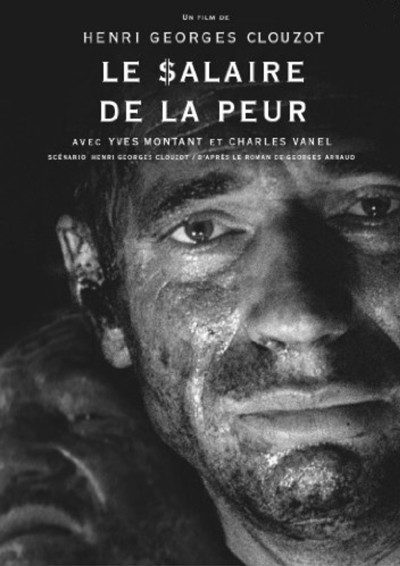

極限の緊張サスペンスに込めたクルーゾ監督の狙いと、それを継受した1977年リメイク版との関係性を紐解く〜『恐怖の報酬(1953)』〜01月10日(火)深夜ほか

2017.01.20

尾崎一男

わずかの振動でも爆発をおこす膨大な量のニトログリセリン(高度爆発性液体)を、悪路を眼下にトラックで輸送する--。それを耳にしただけでも、全身の毛が逆立つような身震いをもたらすのが、この『恐怖の報酬』だ。この映画が世に出て、今年で63年。その間、いったいどれほど多くの類似ドラマや引用、パロディが生み出されてきたことだろう。

だが一度は、それらを生み出したオリジンに触れてみるといい。先に挙げた設定をとことんまで活かした、観る者を極度の緊張へと至らしめる演出と仕掛けが、本作にはたっぷりと含まれている。

「この町に入るのは簡単さ。だが出るのは難しい“地獄の場所”だ」

アメリカの石油資源会社の介入によって搾取され、スラムと化した南米のとある貧民街。そこは行き場を失ったあぶれ者たちの、終着駅のごとき様相を呈していた。そんな“地獄の場所”へと流れてきたマリオ(イブ・モンタン)を筆頭とする四人の男たちは、貧困がぬかるみのように足をからめとる、この呪われた町から脱出するために高額報酬の仕事に挑む。その仕事とは、爆風で火を消すためのニトログリセリンを、大火災が猛威をふるう山向こうの石油採掘坑までトラックで運ぶことだった。

舗装されていないデコボコの悪路はもとより、道をふさぐ落石や噴油のたまった沼など、彼らの行く手には数々の難関が待ち受ける。果たしてマリオたちは無事に荷物を受け渡し、成功報酬を得ることができるのかーー?

仏作家ジョルジュ・アルノーによって書かれた原作小説は、南米グァテマラの油田地帯にある石油採掘坑の爆発と、その消火作業の模様を克明に描いた冒頭から始まる。その後は、

「四人が同じ地に集まる」 「ニトログリセリンを運ぶ」

と続く[三幕構成]となっているが、監督のアンリ・ジョルジュ・クルーゾはその構成を独自に解体。映画は四人の男たちの生きざまに密着した前半部と、彼らがトラックで地獄の道行へと向かう後半の[二部構成]へと配置換えをしている。そのため、本作が爆薬輸送の物語だという核心に触れるまで、およそ1時間に及ぶ環境描写を展開していくこととなる。

しかし、この構成変更こそが、物語をどこへ向かわせるのか分からぬサスペンス性を強調し、加えて悠然とした前半部のテンポが、どん詰まりの人生に焦りを覚える男たちの感情を、観る者に共有させていくのだ。

そしてなにより、視点を火災に見舞われた石油資源会社ではなく、石油採掘の犠牲となった町やそこに住む人々に置くことで、映画はアメリカ資本主義の搾取構造や、極限状態におけるむき出しの人間性を浮き彫りにしていくのである。

■失われた17分間の復活

だが不幸なことに、クルーゾによるこの巧みな構成が、フランスでの公開から36年間も損なわれていた時代があったのだ。

今回ザ・シネマで放送される『恐怖の報酬』は、クルーゾ監督の意向に忠実な2時間28分のオリジナルバージョン(以下「クルーゾ版」と呼称)で、前章で触れた要素が欠けることなく含まれている。

しかし本作が各国で公開されたときにはカットされ、短く縮められてしまったのだ(以下、同バージョンを「短縮版」と呼称)。

映画に造詣の深いイラストレーター/監督の和田誠氏は、脚本家・三谷幸喜氏との連載対談「それはまた別の話」(「キネマ旬報」1997年3月01日号)での文中、封切りで『恐怖の報酬』を観たときには既にカットされていたと語り、

「たぶん観客が退屈するだろうという、輸入会社の配慮だと思うんですけど」

と、短縮版が作られた背景を推察している。確かに当時、上映の回転率が悪い長時間の洋画は、国内の映画配給会社の判断によって短くされるケースもあった。事実、本作の国内試写を観た成瀬巳喜男(『浮雲』(55)監督)が、中村登(『古都』(63)監督)や清水千代太(映画評論家)らと鼎談した記事「食いついて離さぬ執拗さ アンリ・ジョルジュ・クルゾオ作品 恐怖の報酬を語る」(「キネマ旬報」1954年89通号)の中で、試写で観た同作の長さは2時間20分であり、この時点でクルーゾ版より8分短かったという事実に触れている。

しかし本作の場合、短縮版が世界レベルで広まった起因は別のところにあったのだ。

1955年、『恐怖の報酬』はアメリカの映画評論家によって、劇中描写がアメリカに対して批判的だと指摘を受けた(同年の米「TIME」誌には「これまでに作られた作品で、最も反米色が濃い」とまで記されている)。そこでアメリカ市場での公開に際し、米映画の検閲機関が反米を匂わすショットやセリフを含むシーンの約17分、計11か所を削除したのである。それらは主に前半部に集中しており、たとえば石油の採掘事故で夫を亡くした未亡人が大勢の住民たちの前で、

「危険な仕事を回され。私たちの身内からいつも犠牲者が出る。死んでも連中(石油資源会社)は、はした金でケリをつける」

と訴えるシーン(本編37分経過時点)や、石油資源会社の支配人オブライエン(ウィリアム・タッブス)が、死亡事故調査のために安全委員会が来るという連絡を受けて、

「連中(安全委員会)を飲み食いさせて、悪いのは犠牲者だと言え。死人に口なしだ」

と部下に命じるシーン(本編39分経過時点)。さらにはニトログリセリンを運ぶ任務を負った一人が、重圧から自殺をはかり「彼はオブライエンの最初の犠牲者だ」とマリオがつぶやく場面(本編45分経過時点)などがクルーゾ版からカットされている。

こうした経緯のもとに生み出された短縮版が、以降『恐怖の報酬』の標準仕様としてアメリカやドイツなどの各国で公開されていったのである。

なので、この短縮版に慣れ親しんだ者が今回のクルーゾ版に触れると「長すぎるのでは?」と捉えてしまう傾向にあるようだ。それはそれで評価の在り方のひとつではあるが、何よりもこれらのカットによって作品のメッセージ性は薄められ、この映画にとっては大きな痛手となった。本作は決してスリルのみを追求したライド型アクションではない。社会の不平等に対する怒りを湛えた、そんな深みのある人間ドラマをクルーゾ監督は目指したのである。

1991年、マニアックな作品選定と凝った仕様のソフト制作で定評のある米ボイジャー社「クライテリオン・コレクション」レーベルが、本作のレーザーディスクをリリースするにあたり、先述のカットされた17分を差し戻す復元をほどこした。そしてようやく同作は、本来のあるべき姿を取り戻すことに成功したのである。この偉業によってクルーゾの意図は明瞭になり、以降、このクルーゾ版が再映、あるいはビデオソフトや放送において広められ、『恐怖の報酬』は正当な評価を取り戻していく。

■クルーゾ版の正当性を証明するフリードキン版

こうしたクルーゾ版の正当性を主張するさい、カット問題と共に大きく浮かび上がってくるのは、1977年にウィリアム・フリードキン監督が手がけた本作の米リメイク『恐怖の報酬』の存在である。

名作として評価の定まったオリジナルを受けての、リスクの高い挑戦。そして製作費2000万ドルに対して全米配収が900万ドルしか得られなかったことから、一般的には失敗作という烙印を捺されている本作。しかし現在の観点から見直してみると、クルーゾ版を語るうえで重要性を放つことがわかる。

フリードキンは米アカデミー賞作品賞と監督賞を受賞した刑事ドラマ『フレンチ・コネクション』(71)、そして空前の大ヒットを記録したオカルトホラー『エクソシスト』(73)を手がけた後、『恐怖の報酬』の再映画化に着手した。その経緯は自らの半生をつづった伝記“THE FRIEDKIN CONNECTION”の中で語られている。

フリードキンは先の二本の成功を担保に、当時ユニバーサル社長であったルー・ワッサーマンに会い「わたしが撮る初のユニバーサル映画は本作だ」とアピールし、映画化権の取得にあたらせたのだ。

しかし権利はクルーゾではなく、原作者であるアルノー側が管理しており、しかも双方は権利をめぐって確執した状態にあった。だがフリードキン自身は「権利はアルノーにあっても、敬意を払うべきはクルーゾだ」と考え、彼に会って再映画化の支えを得ようとしたのだ。クルーゾは気鋭の若手が自作に新たな魂を吹き込むことを祝福し、『フレンチ・コネクション』『エクソシスト』という二つの傑作をモノした新人にリメイクを委ねたのである。

こうしたクルーゾとフリードキンとの親密性は、作品においても顕著にあらわれている。たとえば映画の構成に関して、フリードキンはマリオに相当する主人公シャッキー(ロイ・シャイダー)が、ニトログリセリンを輸送する任務を請け負わざるを得なくなる、そんな背景を執拗なまでに描写し、クルーゾ版の韻を踏んでいる。状況を打破するには、命と引き換えの仕事しかないーー。そんな男たちの姿をクローズアップにすることで、おのずとクルーゾーの作劇法を肯定しているのだ。

しかしラストに関して、フリードキンの『恐怖の報酬』は、シャッキーが無事にニトログリセリンを受け渡すところでエンドとなっていた。そのため本作は日本公開時、このクルーゾ版とも原作とも異なる結末を「安易なオチ」と受け取られ、不評を招く一因となったのである。

ところがこの結末は、本作の全米興行が惨敗に終わったため、代理店によってフリードキンの承認なく1時間31分にカットされた「インターナショナル版」の特性だったのだ。アメリカで公開された2時間2分の全長版は、クルーゾ版ならびに原作と同様、アレンジした形ではあるがバッドエンドを描いていた。にもかかわらず場面カットの憂き目に遭い、あらぬ誤解を受けてしまったのである。

そう、皮肉なことにクルーゾもフリードキンも、改ざんによって意図を捻じ曲げられてしまうという不幸を、『恐怖の報酬』という同じ作品で味わうこととなってしまったのだ。

さいわいにもクルーゾ版は、こうして自らが意図した形へと修復され、本来あるべき姿と評価をも取り戻している。なので、クルーゾ版の正当性を証明するフリードキン版も、多くの人の目に触れ、正当な評価を採り戻してもらいたい。それを期待しているのは、決して筆者だけではないはずだ。■

©1951 - TF1 INTERNATIONAL - PATHE RENN PRODUCTIONS - VERA FILM - MARCEAU CONCORDIA - GENERAL PRODUCTIONS

この記事を読む

飲んで食ってファックしてゲロ吐いて糞尿まき散らして死んでいく、ブルジョワたちの快楽自殺。エログロなブラックコメディ〜『最後の晩餐』〜01月11日(水)深夜ほか

2017.01.09

なかざわひでゆき

フェデリコ・フェリーニ監督の『甘い生活』('60)とミケランジェロ・アントニオーニ監督の『情事』('59)が、'60年の第13回カンヌ国際映画祭でそれぞれパルムドールと審査員特別賞を獲得。黄金期を迎えた'60年代のイタリア映画界は、巨匠の芸術映画からハリウッドばりの娯楽映画まで本格的な量産体制に入り、文字通り百花繚乱の様相を呈した。

そうした中で、戦後イタリア映画の復興を支えたネオレアリスモの精神を、新たな形で高度経済成長の時代へと受け継ぐ新世代の社会派監督たちが台頭する。『テオレマ』('68)や『豚小屋』('69)のピエル・パオロ・パゾリーニ、『悪い奴ほど手が白い』('67)や『殺人捜査』('70)のエリオ・ペトリ、『アルジェの戦い』('66)のジッロ・ポンテコルヴォ、『ポケットの中の握り拳』('65)のマルコ・ベロッキオ、『殺し』('62)や『革命前夜』('64)のベルナルド・ベルトルッチなどなど。権力の腐敗や社会の不正に物申す彼らは、保守的なイタリア社会の伝統や良識に対しても積極的に嚙みついた。

中でもパゾリーニと並んで特に異彩を放ったのが、当初は『女王蜂』('63)や『歓びのテクニック』('65)といったセックス・コメディで注目された鬼才マルコ・フェレ―リだ。

美人で貞淑な理想の女性(マリナ・ヴラディ)を嫁に貰った中年男(ウーゴ・トニャッツィ)が、子供を欲しがる嫁や女の親戚たちにプレッシャーをかけられ、頑張ってセックスに励んだ末にポックリ死んじゃう『女王蜂』。

全身毛むくじゃらの女性(アニー・ジラルド)と結婚した男(ウーゴ・トニャッツィ)が、嫁を見世物にして客から金を取ったり、その処女を物好きな金持ちに売ったりして荒稼ぎした挙句、難産で死んだ後も彼女をミイラにして金を儲けるという『La donna scimma(類人猿女)』('64)。

イタリア映画お得意のセックス・コメディを装いながら、イタリア社会に蔓延る偽善や拝金主義、さらには家族制度や男尊女卑などの伝統的価値観を痛烈に皮肉りまくったフェレ―リ。

その後も、女王然とした女(キャロル・ベイカー)が愛人の男たちを足蹴にする『ハーレム』('68)や、逆に男(マルチェロ・マストロヤンニ)が女(カトリーヌ・ドヌーヴ)を犬扱いする『ひきしお』('70)、男尊女卑の男(ジェラール・ドパルデュー)が妻にも恋人にも見捨てられ最後は自分のペニスを切り落とす『L'ultima donna(最後の女)』('76)など、'60年代から'70年代にかけてエキセントリックかつ強烈な反骨映画を撮り続けたフェレーリだが、その最大の問題作にして代表作と呼べるのが、カンヌでも賛否両論を巻き起こした『最後の晩餐』('74)である。

あらすじを簡単にご紹介しよう。パリのとある大邸宅に4人の裕福な中年男たちが集まって来る。有名レストランの料理長ウーゴ(ウーゴ・トニャッツィ)、テレビ・ディレクターのミシェル(ミシェル・ピッコリ)、裁判官のフィリップ(フィリップ・ノワレ)、国際線機長のマルチェロ(マルチェロ・マストロヤンニ)。美食家の彼らは大量の食料品を屋敷に運び込み、連日連夜に渡って豪華な晩餐会を開くことになる。その目的は、美食三昧の果てに死ぬこと。しかし、食欲だけでは飽き足らなくなった彼らは、たまたま屋敷を訪れた豊満な女教師アンドレア(アンドレア・フェレオル)と3人の娼婦たちを招き、やがて事態は美食とセックスと汚物にまみれた酒池肉林のグロテスクな宴へと変貌していく。

要するに、人生に悲観したブルジョワたちが快楽の果ての自殺を目論み、飲んで食ってファックしてゲロ吐いて糞尿まき散らして死んでいく姿を赤裸々に描いた、エログロなブラックコメディ。見る者の神経をあえて逆撫でして不愉快にさせるフェレーリ監督の、悪趣味全開な演出が圧倒的だ。今となって見れば性描写もグロ描写もさほど露骨な印象は受けないものの、'70年代当時としては相当にショッキングであったろうことは想像に難くない。

しかも主人公4人を演じるのは、いずれもイタリアとフランスを代表する一流の大御所スターばかり。そのネームバリューにつられて見に行った観客はビックリ仰天したはずだ。これが一部からは大変なブーイングを受けつつも、カンヌで審査員特別賞を受賞したというのは、やはり'70年代のリベラルな社会気運の賜物だったと言えるのかもしれない。

面白いのは、主人公たちが自殺をする理由というのが最後まで明確ではないという点だろう。とりあえず、ウーゴが女房の尻に敷かれて頭が上がらない、フィリップは女にモテず独身で年老いた乳母に性処理してもらっているっていうのは冒頭で描かれるが、それ以外の2人が抱えた事情については全く触れられていない。いずれにしても、恐らく取るに足らないような漠然とした理由であることが想像できる。そんな甘ったるいブルジョワ親父たちが、快楽の限りを尽くして死のうとするわけだ。全くもってバカバカしい話なのだが、その根底には行きつくところまで行きついた現代西欧文明の物質主義に対する大いなる皮肉が込められていると見ていいだろう。

そんな男たちの愚かで滑稽な最期を見届けるのが、プロレタリアートの女教師だというのがまた皮肉だ。しかも、これがフェリーニの映画に出てくるようなアクの強い巨体女。食欲も性欲も底なしの怪物で、終始男たちを圧倒する。それでいて、母性の塊のような優しさで男たちを包み込む。まるで庶民の強さ、女の強さを象徴するような存在だ。演じているアンドレア・フェレオルは、なんと当時まだ20代半ば。いやはや、その若くしての貫録には恐れ入るばかりだ。その後もフォルカー・シュレンドルフやリリアーナ・カヴァーニ、フランソワ・トリュフォーらの巨匠たちに愛され、ヨーロッパ映画を代表する怪女優として活躍していくことになる。ちなみに、舞台となる屋敷の管理人をしている老人を演じているのはアンリ・ピッコリ。そう、ミシェル・ピッコリの実父だ。

恐らくルイス・ブニュエルの『皆殺しの天使』('62)や『ブルジョワジーの秘かな愉しみ』('72)にインスパイアされたものと思われる本作。マルコ・フェレ―リならではの社会批判や文明批判が、最も極端かつ過激な形で結実した希代の怪作と言えるだろう。その後の彼は酔いどれた詩人(ベン・ギャザラ)の苦悩と再生を描く『町でいちばんの美女/ありきたりな狂気の物語』('81)、自由奔放な母親(ハンナ・シグラ)とその娘(イザベル・ユペール)の複雑な愛憎を描く『ピエラ 愛の遍歴』('83)と、より内省的なテーマへと移行していく。日本ではあまり注目されることなく'97年に他界したフェレーリだが、もっと評価されてしかるべき孤高の映像作家だと思う。■

© 1973 Mara Films – Les Films 66 – Capitolina Produzzioni Cinematografiche ( logo EUROPACORP)

この記事を読む

バックナンバー

2019年

2019年06月

2019年05月

2019年04月

2019年03月

2019年02月

2019年01月

2018年

2018年12月

2018年11月

2018年10月

2018年09月

2018年03月

2018年02月

2017年

2017年12月

2017年11月

2017年10月

2017年09月

2017年08月

2017年07月

2017年06月

2017年05月

2017年04月

2017年03月

2017年01月

2016年

2016年12月

2016年11月

2016年10月

2016年09月

2016年08月

2016年07月

2016年06月

2016年05月

2016年04月

2016年03月

2016年02月

2016年01月

2015年

2015年12月

2015年11月

2015年10月

2015年09月

2015年08月

2015年07月

2015年06月

2015年05月

2015年04月

2015年03月

2015年02月

2015年01月

2014年

2014年12月

2014年11月

2014年10月

2014年09月

2014年08月

2014年07月

2014年06月

2014年05月