現在、シネマ解放区は一時クローズ中。再び解放される日までお待ちくださいませ!

過去コラムアーカイブはこちら!

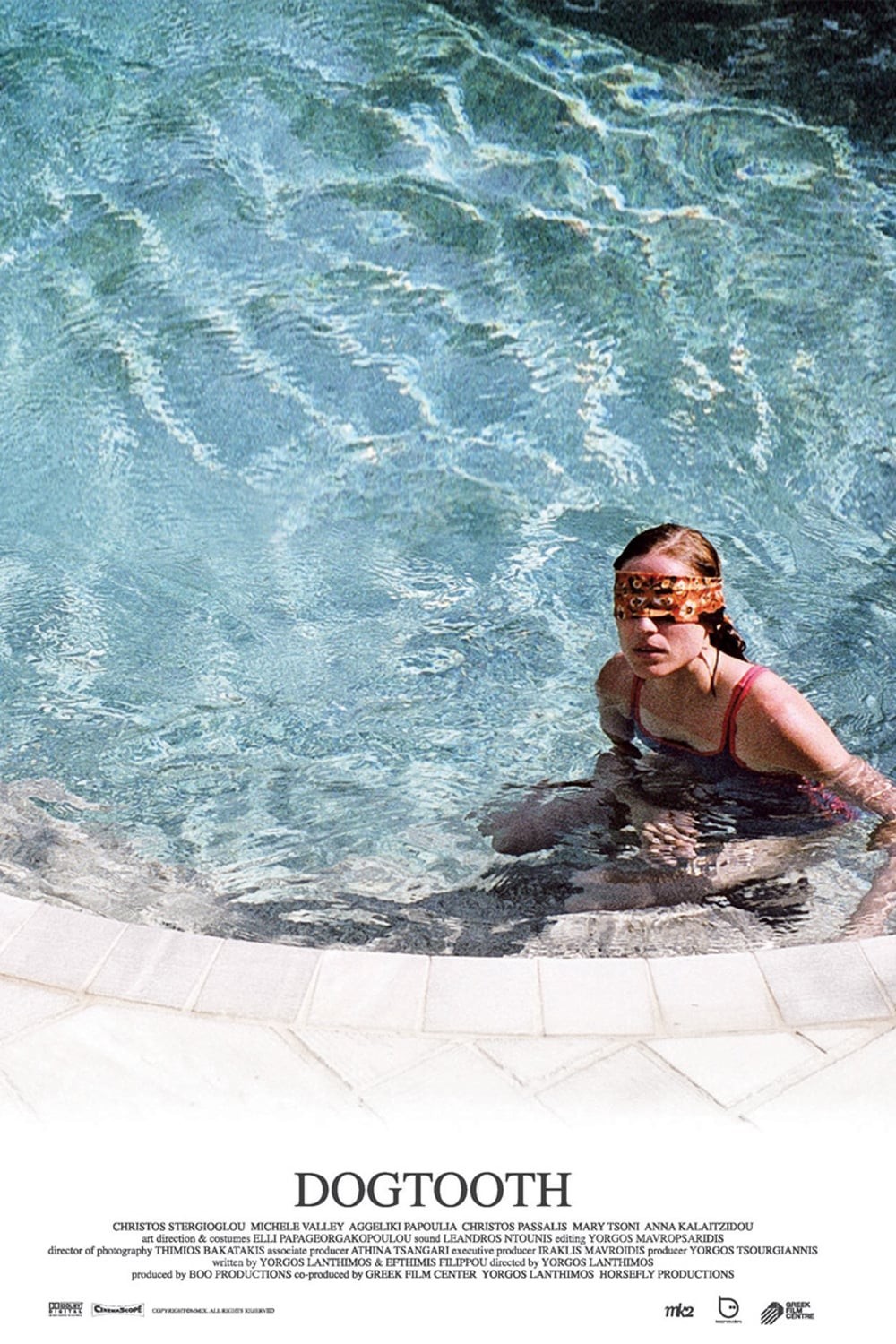

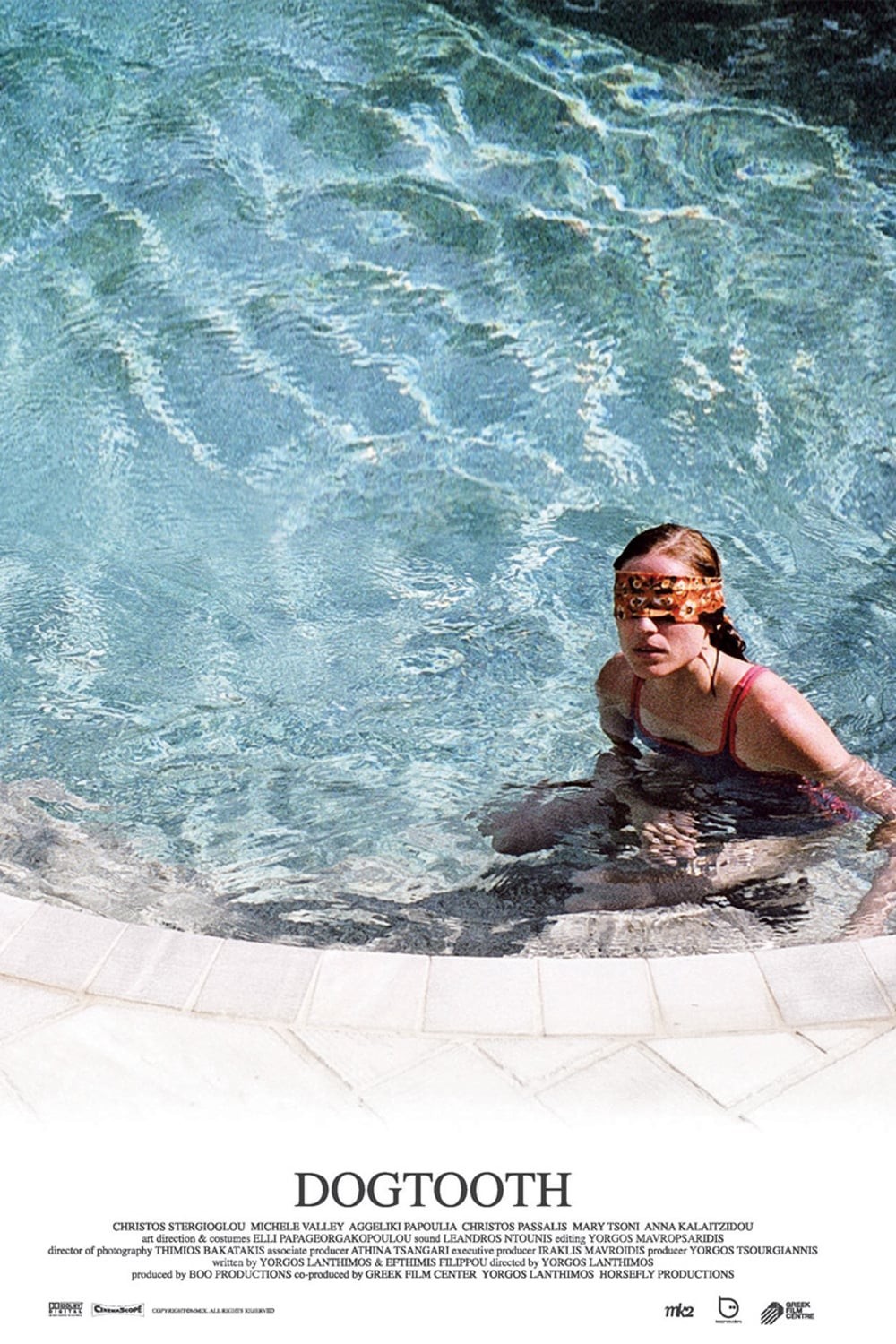

シュールでキュートでカルトなギリシア映画『籠の中の乙女』の意味不明な箇所に解説を付けてみた

2017.05.12

飯森盛良

怪作『籠の中の乙女』に妹役で出演していたマリー・ツォニさんが亡くなりました。亡くなった詳しい状況は報じられていないようですが、これはWHO(世界保健機関)が定めた報道の国際ガイドラインにのっとってのことでしょう。日本でも内閣府のHPにそれは掲載されています。

要は、自殺報道を詳細に報じてはいけない、という国際ルールでして。そういうことすると後追い自殺を生みますからね。日本でも定着しつつある考え方です。

ということでマリー・ツォニさんが亡くなった話題はあまり深掘りせずに、彼女が我々映画ファンに遺してくれた、とてつもなく変な映画、まごうかたなき怪作、であると同時に2009年カンヌ映画祭「ある視点」部門受賞、2010年度アカデミー外国語映画賞ノミネートと、国際的にたいへん高く評価されたギリシア映画『籠の中の乙女』について、緊急で書きます。7月、ワタクシのやってる平日深夜「シネマ解放区」ゾーンで再放送もしますんでよろしく。

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

いやはや、ほんと変な映画です。カンヌの「ある視点」部門ってのは変な映画が獲る賞なのですが、とりわけ本作は変。まずBGMが無い。それと大半のシーンがカメラ据え置きで、ズームとか移動撮影とかが極端に少ない。カメラが追わないから役者がよく見切れており、見た目的にとっても変なのです。あまりに「静的」と言うか。

舞台は一軒の家ワンシチュエーションからほとんど出ず、その家は広い庭のある豪華な白亜の平屋で、しかもプール付き。各部屋、窓が大きく取られており、そこからギリシアのカラッとした日差しが差し込んで、わたせせいぞうか鈴木英人のイラストみたいでちょっと素敵です。でも、あまりに清潔感あふれすぎていて、ここまでくると逆に異常。むしろ寒々しく殺風景に感じられてくる始末。

だから、「静謐な」という形容動詞がいちばんしっくりくる印象の映画です。「閉塞感」と言うのも近い。それはなぜか?

これは、籠の中に乙女たちを閉じ込める映画だからです。父親が娘2人(マリー・ツォニさんは下の妹役)と息子1人、3人の子供達(と、もしかしたら奥さんのことも)を自宅に監禁して育てているというお話なのです。

外界から隔絶されているため、当時おそらく外の世界では国債暴落とかデフォルト危機とか、緊縮財政と民営化の圧力がメルケルさんあたりからかかったりとかで、ギリシアは国全体が蜂の巣を突ついたような大騒ぎだったはずなんですけど、このお宅だけは異常なまでに「静謐」。文字通り「閉塞感」で窒息しそうな日常が来る日も来る日も繰り返されます。

外の世界は危険がいっぱい、おうちが一番安全なんだ、ということで、お父さんは家族が家から出ることを禁じています。

ワタクシ事ながら、ウチも子供3人いる貧乏子だくさん一家ですが、こういう考え方には、恐ろしいことに、父親としてちょっとだけ賛同しちゃう面も無くはない。レェ・ティ・ニャット・リンさん事件とか通学児童の列に車が突っ込んだとか、そういう子供が犠牲になる痛ましいニュースを見るたびに、学校にも行かせず家から一歩も出さないでいられないものかなぁ…と、一瞬どうしたって考えちゃいますよそりゃ。

あるいは海外旅行。ワタクシが若かった90年代とか、冷戦が終わってこれから世界は明るい21世紀を迎えるんだ、と信じきっていた時代であれば、バンバン海外行って見聞広めてきてくれ、バックパッカーみたいな貧乏旅行でいい、多少トラブルに巻き込まれたとしても、よっぽどのことでなければそれもまた良い人生勉強だよ、打たれて強くなれ!ぐらいに思ったかもしれない。実際そういう感覚でワタクシの世代はフットワーク軽く世界中に飛び出して行ってましたし、送り出す親御さんが海外行くごときで気を揉んだなんて話も周囲ではついぞ聞かなかった。世界は夢のように平和でしたから。しかし2001年9月のあの日以来、世界は決定的に変わってしまった。今では海外に出かけようとして「テロ」という言葉が頭をよぎらない人なんていないのではないでしょうか。子供が海外に行く!? 正直やめてほしいと思っちゃいますねぇ…。

しかし、子供を家に縛りつけておこうなんていうのは、ろくな考え方じゃない。この映画では、そうすることによって、事件やテロに巻き込まれない代わり、とんでもない家庭崩壊、人の道を踏み外すことになっていくのです。それが、静かに静かに、静謐に、どこまでも美しく描かれていく。

本作における子供達は、幼少の頃から「外には怪物がいる!」とシャマラン映画みたいな、あるいは湯婆婆みたいな、もしくはラプンツェルの母ちゃんみたいなウソを信じ込まされてきたので、おそらく全員二十歳前後ぐらいになっているでしょうが家から出たことがなく、顔に生気がなく、表情に乏しく、精神年齢は小学校低学年ぐらいでストップしているような感じです。

しかし当然カラダだけは大人。湯婆婆んちの坊が湯屋のあのペントハウスで二十歳過ぎになっちゃったと思ってくださいよ。たまらんですよ!とっくのとうに第二次性徴期も完了し、すでに息子の息子はいつでも発射可能状態。これを狭い家に閉じ込めておくのですから、溜まったものを定期的に放出させないと暴発しちゃうであろうことは想像に難くありません。ということで父親は自分の勤め先の女ガードマン・クリスティーナにお金を払い、お兄ちゃんにあてがっています。とても段取りめいた、決まった動作でテキパキとコトに及んでいるところから察するに、お兄ちゃんとクリスティーナのSEXは定例になっているみたいです(このこと覚えておいてください)。

いやはや、エロ映画やAVって、人間にとって必要なんですなぁ!エロ映画もAVも見たことがないお兄ちゃんは(メディア禁止なので)、ただ入れて出すだけの犬猫の交尾のようなSEXしかできないんですから悲しい話です。女の方は全然イケない。クリスティーナの好きなコト、それはもちろんクンニです!

あるとき、入れられて出されるだけで欲求不満きわまったクリスティーナはお兄ちゃんに「舐めて」と頼みますが、拒否されます。相手は精神年齢子供レベルなので「これはあなたのためにいいことなのよ」とウソつきますが騙せず、逆に後背位でヤリたい(犬猫みたいに)と要求されて、サセちゃいます。自分はイケなかった…。

そこで、事の後で、今度はお姉ちゃんに百合クンニを頼みます。その家の女の子たちとも、いちおう口をきく程度の接点はあるのです。「消しゴム付き鉛筆あげるから」とか「カチューシャあげるから」とか「ヘアジェルあげるから」とか言って釣って(相手は精神年齢小学生ですから)。依頼主である一家のパパには内緒で。

監督のヨルゴス・ランティモスさんは、本作の公式サイトでこう述べています(以下コピペ)。

「(前略)男の子の方が性的欲求が強いとみなされていて、女の子より多くの課題を課せられる。両親も、姉妹には性教育の必要を感じていませんし、より保守的に育てています。彼女らの性生活なんて考えもしない。でも両親は長男がセックスしていることを誇らしく感じています。少なくともギリシャでは一般的な考え方ですね。古臭い考えですが、よその国にも残っているのではないでしょうか。」

こういう女子への偏見というか聖処女願望というか変な思い込みから、両親にとっては完全ノーマークだったお姉ちゃん。それがレズ舌技で性に目覚め、自分も舐められてみたいという欲望が芽生えます。崩壊の序曲、パンドラの箱が半開きになりました。お姉ちゃんは末っ子の妹(故マリー・ツォニさん扮演)に後日、何か物あげるから自分のことも舐めてくれと要求。最初は肩を舐めてくれと頼みます。肩舐められても無意味ですが精神年齢小学生ですからカタとクリの違いをわかってない。ただ、次には内腿を舐めてとか、腰骨とかヘソとか、だんだんとリクエスト部位がリクエリトリスに、もといリクストエがクリストスに、ええいまどろっこしい、陰核、じゃなかった核心へと近づいていきます…何言ってんだオレは。

そしてとうとう、お姉ちゃんが禁断の智慧の実を喰らってパンドラの箱を全開にしちゃう瞬間が訪れます。クリスティーナがお姉ちゃんに次またクンニさせようとした時、お姉ちゃんは、クリスティーナ側から提示されたあらゆる子供の好きそうなお土産には興味を示さずに、クリスティーナが持っていた映画のレンタルビデオをバーターでよこせと強硬に要求します。

この家にはデッキとTVは有る。と言ってもビデオカメラで撮影したホームビデオを何度も何度も繰り返し見るためだけに有るもので、TV放送とか映画ソフトとかはこれまでは見れなかったわけですが、こうしてお姉ちゃんはレンタルビデオを見ることができるようになるのです。これでパンドラの箱が開きます。

と、ここまでがあらすじ。ここまでは未見の人でも読んでてネタばれということはありません。しかし、ここから先はネタばれに踏み込んでいきます。未見の人は本編をご覧になった後でぜひ再読しに戻ってきていただければ幸い。またいつの日かお会いしましょう、さようなら!

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

で、さて、「いや〜映画って、本っ当にいいものですね!」って、ことですよね、ここから先の展開は。映画のおかげで世界が広がる。家の中だけ、家族5人だけで閉じていた狭い世界が一気に開けます。ロッキーIVにハマる!ジョーズにハマる!フラッシュダンスにハマる!そうして体験したことのない人生を疑似体験する。亡き友のリベンジのため成功と平和の日々に別れを告げふたたび命がけの戦いに臨むとか、責任を背負う者たちが圧倒的脅威・深刻な危機と向かい合って打ち勝つとか、自分の特技にひたむきに打ち込むことで成功をつかむとかは、そうそう誰もが体験できるものではありません。それを疑似体験できてしまう。それが映画、それこそが映画を見るって行為の本質でしょう。お姉ちゃんはそれらを疑似体験して、弟と妹を置いて一気に覚醒していくのです。

ちなみにロッキーIVを見て、お姉ちゃんは窓ガラスをミラー代わりにロッキーのマネをします。その時、某主演スターの顔マネ声マネで、口を「へ」の字にひん曲げ完全になりきっており、ここは思わずフイた!な名シーン。「ハイここ笑うとこですよ〜」と親切過剰な演出になっていないので気づかないかもしれませんけど、ここ確信犯で笑わせようとしてますよね?ランティモス監督は、

「映画全体のトーンとして物事を誇張して描いていて、そこには、嗤うしかないバカげたユーモアがたくさんある。大爆笑じゃなくたっていいんだ。ユーモアはいつも爆笑と決まったものじゃないから。ただ、多くの試写会場ではほとんど爆笑に近いところまでいっていたけどね。でもその一方で、別の会場は静まり返っていたこともあったな」

と別のインタビューで語っています。ま、わかる人にはわかるギャグセンスってことですな。シュールで「静謐」でアートフィルムっぽいルックではありますが、吹くような笑いも果敢に獲りにきている、意外に狙ってる映画なのです。

とにかく、映画によってお姉ちゃんの知覚の扉がパッカ〜ンと開く。それを開けるのはLSDではなく映画なのでした。海外で貧乏旅行とか武者修行しなくたって、それで人生経験は仮想で積めるのです。それが映画を見る意味です。彼女はまず、映画によって「名前」を手に入れます。千と千尋の湯婆婆のように、父親は子供たちに名前さえ付けず自我を封じて支配しており、名無し状態でその歳まで育ててきたのですが、お姉ちゃんは「名前」という概念がこの世にあることを知って自分を「ブルース」と名付け、弟妹にもブルースと呼ぶよう命じます。自我の芽生えです。

「ブルース」というキャラクターは、ロッキーIVにもジョーズにもフラッシュダンスにも確か出てこないはずですが、実は!なんと『ジョーズ』のあの伝説の撮影用サメロボット、スピルバーグが作ったあれのスタッフ内輪での呼び名が「ブルース」だったのです。お姉ちゃん、プールですっかりサメになりきってジョーズごっこしてましたからね。

もっともレンタルビデオの『ジョーズ』本編中にはそのコードネームは出てこなかったはずですし、DVDではなくなぜか今時VHSなので映像特典やコメンタリーが付いているはずもなく、どうやってロボの内輪の呼称がブルースだとお姉ちゃんが知ったのかは謎なのですが。ということでこの推理、ハズレてるかもしれませんけどね。

とにかくプールで弟とジョーズごっこをしている時にジョーズ劇中のセリフを完コピで空んじて、弟に「姉ちゃん一体どうしたんだろ…急に物知りになっちゃって」と怪しがられ、チクられたっぽくって、パパに映画見たことバレちゃいます。

パパは激怒です。不潔な外界の不浄な大衆文化に長女が触れてしまった!けしからん!! 取り上げたVHSで長女の頭をこてんぱんに殴りつけ、さらにはクリスティーナこそが元凶と、その住まいまで乗り込んで行って、今度はVHSデッキ本体で脳天を力一杯ぶん殴ります。

…く、狂ってやがる!このお父さんこそ諸悪の根源なのですが、どうしてここまで極端に外界を遮断しようとしているのか?奥さんまで外に一歩も出れないようなのですが、一体どういう訳なのか?

勤め先で、父親は同僚とこんな会話を交わします。

同僚「奥さん 具合は?」父親「同じだ」同僚「外出は?」父親「しない」同僚「車イスでも たまには出ないと」父親「妻は来客もイヤがるんだ。私は君をビールにでも呼びたいが」同僚「奥さんは悲惨な目に遭ったんだ。うつ状態にもなる。写真では活発な女性に見えた。バレーボールのチャンプ?」父親「ハンドボールだ」

…うつ状態?悲惨な目に遭った?車イス?って普通に歩いてましたけど!? これらのことはその後、言及も説明もされません。言いっぱなしです。

さらにお父さん、下の娘に足の爪を切らせながら、こんな物悲しい歌を口ずさみます。

「♪愛する君を失って 僕の青春も終わった 見上げれば星が涙を流し 鳥たちも悲しげに鳴いている 寂しい夕暮れに ふさぐ心(ここから、なぜか勤務先の工場の外観ショットが映し出されながら)君がいなくなって 何もかも悲しげだよ いとしい人よ 君は今 どこに? 捜し求めても むなしいだけ」

なぜこの映像に合わせてこの曲を?どういう意図か?若い頃にここの職場で、女がらみ痴情のもつれ系で何か一悶着あったのか!? それが家族監禁と何か関係しているのか!? 謎は深まるばかりです。

インタビューでランティモス監督はこう言っています。

「(両親が狂った監禁育児をしている背景をまったく描かないこと)は私にとってとても重要でした。でなければ全く違う映画になっていたでしょうね。観客が夫婦の背景を知っていたら、彼らの行為が良いか悪いかという目で見てしまったのではないでしょうか(後略)」

ということで、観客に深読みさせてあえて翻弄し興味関心を持たせて、「んもぉ〜気になって仕方ないじゃない!」と言わせようという、これは作り手の焦らしテクかもしれませんな。あまりここ真剣に謎解きしても、まんまと監督の術中にハマるだけで徒労かもしれません。答えは「答えは無い」じゃないかと。なのでワタクシとしては、ここは華麗にスルーしておこうと思います。

さてさて。お父さんがVHSデッキでクリスティーナの脳天カチ割ったため、息子の性欲処理係がいなくなっちゃった。「今度は熟女にしよう。その方が安心だ」と夫婦で相談していた直後に、話がどう転がったらそうなるのか、お姉ちゃんと妹、どちらかがお兄ちゃんの性欲処理係になるという話になっちゃって、お兄ちゃんが風呂場で2人の女体をすみずみ検分吟味した結果、お姉ちゃんの方を選ぶという、おぞましい展開に。懐かしの赤さんなら「まさに外道」と言うところですな。外界から隔離したら外道に育っちゃった。

そして、娼婦みたいなケバいメイクをお母さんが(!)お姉ちゃんに手ずから施して、ついにお姉ちゃんはお兄ちゃん(いや、おそらく彼女からしてみたら弟か)の部屋に入ってSEXをします。まさに外道!ここが冒頭の、クリスティーナとの段取りめいたSEXとの対比になっている。今回は初組み合わせの対戦カードなので段取りが決まってません。特にお姉ちゃんはもちろん処女で、SEXについて真っ白の無知ですから、何をどうしていいかわからず、弟のなすがままにされます。無知すぎて、これがSEXだとも近親相姦だとも認識できていないでしょうし、近親相姦がタブーということも理解できないでしょう。

ただ、動物としての本能が、この穢らわしい行為が犬畜生にも劣るような、生殖の常道を踏み外した鬼畜のおこないなのだと、お姉ちゃんに気づかせます。そして事が終わった後のベッドで、隣で賢者タイムにひたっている弟に向け、彼女は血を吐くようにして絞り出し、映画のセリフを暗唱するのです。

「もし またやったら八つ裂きにしてやる。いいか、娘に誓って言う。お前の一族は生かしちゃおかねえ。とっとと町から出てけ」

これは何の映画からの引用なのか?この作品の英語版Wikiに、ハッキリとこう明記されています。

「姉はSEXのあいだじゅう不快で、事の後で弟に向かい『ロッキーIV』から引用した脅しのセリフを暗唱する」

ロッキーIVだって?ソ連に行っちゃうあの?ドラコが出てきて最後はゴルビーまで出てくるあれ?あれにそんなセリフあったか?「娘」とか「一族」とか「町」とか、一切そんなファクター出てこない映画だったですよね!?

変だと思って今TSUTAYA行って借りてきて再生してますけど、案の定そんなセリフ出てきませんね。これはWikiの間違いではないでしょうか。

では、一体これは何の映画からの引用なのか?正解はわかりませんが、海外の批評では「どれか特定の映画からの引用という訳ではないが、映画からインスピレーションを受け、長女が生み出した言葉」との見立てが複数紹介されています。ただし、そう監督本人が語っている発言は、ちょっと探してみましたがネット上では発見できませんでした。日本版セルパッケージソフトの映像特典は予告編だけみたいで監督によるコメンタリーは収録されていないようですから、その線でも調べはつかず、裏取りができておりません。

ただ、「長女が生み出した言葉」という解釈が当たっているとしたら、それはこの映画においては重大すぎる意味が込められていて、長女のフォースの覚醒を描いていることになります。あの狂った父親は、子供達に名前を付けないだけでなく、普通の名詞すら教えていないのです。言葉を奪った訳です。言葉つまり社会とつながるためのコミュニケーションツールを奪った。千尋の名前を奪ってコントロールした湯婆婆どこの騒ぎじゃありません。例えばお塩、テーブルソルトのことを「電話」だと教え込んでいます。この家では外界との接触を断つため電話は子供達には隠しているので、想像するに、子供達が本か何かで「電話」という言葉を知ってしまった時に、「電話とはこれだよ」と塩を見せたのでしょうか。また、イヤらしい言葉も無いことになっていて、女性のアソコのことは「キーボード」と呼ばせており「マ×コ」という言葉は存在しないことになっています(それは普通どこの家庭でもそうか)。また「海」や「高速道路」というものを子供達は知りませんので、それは「アームチェアー」と「強風」の別名だよと教えています。言葉をメチャクチャに教えることで、家族以外とはコミュニケーションとれない人にしちゃっている。

そういう前提があって、長女が映画からインスピレーションを受けて言葉を自分で生み出したのだとしたら、それはものすごい進歩じゃないですか!映画がお姉ちゃんを一気に成長させ、外に出て行くトレーニングとして役立った、ということですから、本作の解釈としてこの見立ては魅力的ですし説得力もあるのですけれど、いかんせん裏が取れませんので、とりあえず今の段階では「そういう説もある」とだけご紹介しておきましょう。

さて、弟とSEXさせられちゃいました。この決定的な出来事により、お姉ちゃんの中で、何かが壊れます。

SEXの後、今日は両親の結婚記念日だということで一家はパーティーを催します。子供達も演し物をやる。姉妹はダンスを。そしてお姉ちゃんが全身全霊をかけて激踊りするのは、『フラッシュダンス』クライマックスでのジェニファー・ビールスによるダンスの真似なのです。説明一切ありませんが、ある世代なら振り付けを見ただけで一発でピンときます。それは見ていて恥ずかしくなるほど下手くそきわまりない、でも一生懸命ではある、必死の踊りです。ジェニファー・ビールスは審査員を一人一人指差す振りを組み入れた空駆ける激ダンスにて見事にチャンスをつかみ、望んでいた人生のスタートを切るところで映画『フラッシュダンス』は終わりましたが、お姉ちゃんが家族一人一人を指差しながら一心不乱に踊っても、「もう沢山!」と打ち切られてしまい、穢らわしいものでも見せられたようにあしらわれるだけ。しかも、穢らわしい近親相姦を仕組んだ張本人である、お母さんその人によって。チャンスなど与えてくれません。

そして、この映画はとうとう、とんでもない終局を迎えるのであります。ついにお姉ちゃんが行動を起こすのです。ここまでネタバレ全開で書いてきて今さらナンですが、あえてラストについてだけは、野暮もきわまれりなので具体的にこれ以上は書きますまい。ただ、この結末、おそらくは決定的な破局なのではないでしょうか。そこはハッキリとは描かれませんけどワタクシはそう思っています。一週間ほどして異臭が漂ってきて…ってことになったに違いない、とワタクシは想像するのです。

再びランティモス監督のインタビュー。

「(前略)映画は、自分なりの方法で見てもらえるよう、余地を残しておきたいですね。ですから結論を示し過ぎないようにして、皆さんにはスクリーンで起きていることに自由に反応してもらえたら。啓蒙的な映画にはしたくありません。」

はたして、お姉ちゃんはどうなったのか?もしかしたら内側から開けられて外の世界へと飛び立ち、ジェニファー・ビールスのように新たな人生を始められたのかもしれません。その可能性も無くはない。が、腐って異臭の発生源となり後日発見されたかもしれない。どっちか答えを観客に見せる気なんかさらさら無い、という、ものすごい突き放した終わり方をこの映画はします。最後まで謎やほのめかしやメタファーに満ちた、知的に感性的にとてもエキサイティングな作りの作品です。きっとカルト化して永遠に残り、在りし日のマリー・ツォニさんの美しい姿を閉じ込めたまま、その時代時代の映画ファンたちを翻弄しつづけるような、不朽の一本になっていくのでしょうね、この『籠の中の乙女』は。

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

蛇足ながら、ランティモス監督、この長編デビュー作の次に撮った作品が『ロブスター』という、コリン・ファレル、レイチェル・ワイズ、ジョン・C・ライリー、ベン・ウィショー、レア・セドゥと、そうそうたる面々が出ている(『籠の中の乙女』で長女役だった女優さんも出ている)オールスターキャスト映画。であるにもかかわらず、あいかわらずランティモス節全開で、これまた無茶苦茶にシュールで奇っ怪きわまりない、ゴリっゴリのカルト映画です!

綺麗すぎる風景ショット、惨殺される動物たちや、見ているこっちが恥ずかしくなる下手くそ素人ダンスなど、『籠の中の乙女』と共通するイメージも数多く散りばめられているのですが、いちばん共通しているのはテーマでしょう。『ロブスター』は次のような物語です。

結婚しない者は動物に変身させられるという、体制が結婚を強いている社会。夫婦者は都会で普通に暮らせ(ただし独りで出歩いていると職質受ける)、独身者はホテルでの官製ねるとんパーティーに強制参加させられ、期日内にカップル成立しなかった者は獣に姿を変えられてしまう。国家は「動物も悪くない生き方ですよ」などと口では言うが、明らかに“処分”しているようにしか見えない。ねるとんで早く自分と“共通点”のある相手を見つけてカップルにならないとヤバい(“共通点”なきゃいけないの?そこそんなに大事か!?)。カップルになれた者は得意満面、まだの人を露骨に見下します。それと、ねるとんホテル滞在中はオナニー禁止。そんな無駄なことするヒマあったら異性とヤれ、早く結婚して早く子供作れ、と。あと、ねるとん出席者はハンティングにも参加が必須で、森の中に潜む独身者を狩らねばならない。1人狩ると人でいられる期間を1日延長してもらえる。

独身者というのは、その結婚強制国家体制から逃れてきた独身者たちが、ゲリラのように森の奥に潜伏して組織を作っていて、こっちでは恋愛は御法度(オナニーはOK)。影で男女がイチャついていたら“総括”されるという、これはこれで恐い社会です。全体主義国家と極左暴力集団の対立みたくなってます。

主人公コリン・ファレルは最初ねるとんに参加し、そこで事件を起こしてしまい独身者の森に逃れてきて、レイチェル・ワイズと運命の出会いを果たし、愛し合うようになるのですが、そこは恋愛禁制の集団で…さて、そこからどうなっていくか、というお話。とんでもない丸投げな終わり方をするところも『籠の中の乙女』と同じです。

晩婚・非婚のご時世に、またとんでもなくセンセーショナルな作品をブチ込んできましたな。どうもこのランティモス監督という人は、結婚して家庭を築くって何!? というテーマに取り憑かれている人のようなのです。

「幼いころに両親が離婚して母親に育てられたのですが、母は私が17歳の時に死にました。ですから私は若くして天涯孤独の身で世の中に出て、ひとりで生活して勉強してきました。」

と語ってもいますが、こうした生い立ちから、家族制度や結婚制度、親が子供を育てるといったことに対する、一種独特の視座をランティモスさんは確立していったのかもしれません。

それでは最後に、『籠の中の乙女』の時のランティモス監督のインタビュー発言をもう一つご紹介して、終わりにしましょう。

「(前略)ある日、友人との会話の中で、みんなどうせ離婚してしまうのに、なぜ結婚して子供をもうけるのか、とからかったんです。だって最近では離婚するカップルが多く、片親に育てられる子供が多いのに結婚する意味なんてあるのかと。そうしたら、明らかに軽いジョークだというのに、みんな僕のことを怒りました。よく知っている友人が、家族の話題となるとそんなにムキになるなんて!それがきっかけで、自分の家族を極端に守ろうとする男、というアイディアが芽生えたのです。外界からの影響が一切なく自分の家族だけで永遠に一体となっていこうとする男。それが子育ての最高の形とかたくなに信じる男です。」

© 2009 BOO PRODUCTIONS GREEK FILM CENTER YORGOS LANTHIMOS HORSEFLY PRODUCTIONS – Copyright © XXIV All rights reserved

この記事を読む

韓国映画界の最重要人物ナ・ホンジンの大傑作!史上最強の悪役ミョン社長の大暴れを見ろ!〜『哀しき獣』〜05月17日(水)ほか

2017.05.04

高橋ターヤン

国策として政府が映画界に公的資金援助をしているというだけでなく、才能豊かで多士多才な人材が、様々なジャンルで恐ろしいほどエンターテインメント性にあふれる作品を発表し、それが韓国国内で大ヒットを記録するという好循環が生まれている。そんな多士多才な面々の中でも、寡作ながら作る映画がすべて強烈なパンチ力で観る者をノックアウトするパワーを持つ傑作ばかりというのが『哀しき獣』のナ・ホンジン監督だ。

ナ・ホンジン監督は1974年生まれの42歳。私立の名門・漢陽大学校から韓国芸術総合学校に入学している。ちなみに韓国芸術総合学校は国立の芸術家養成学校であり、キム・ドンウク、オ・マンソク、ユン・ソンホ、イ・ソンギュン、イ・ジェフン、チョン・ジェウンといった多くの映画人を輩出する名門校だ(映画だけでなく芸術全般をフォローする学校である)。韓国芸術総合学校を卒業したナ・ホンジンは、短編映画の制作を開始。初の短編映画は2003年の『5 Minutes』、2005年には短編『完璧な鯛料理』、2007年に短編『汗』を発表。その才能は次第に認められていく。

そして満を持して2008年に、初の長編映画作品となる『チェイサー』を発表する。『チェイサー』は2004年に起きた“ソウル市20人連続殺人事件”をベースにした作品。この事件は、風俗嬢を中心に20人が殺された連続殺人事件(犯人は26人殺害を主張)で、元刑事でデリヘル経営者ジュンホ(キム・ユンソク)が、自店の風俗嬢が殺されたことをきっかけに連続殺人犯(ハ・ジョンウ)と対決する姿を描くアクション・スリラー。捕えても捕えても釈放されてしまう連続殺人鬼と、それを執念で追う主人公の構図はまさに21世紀の『ダーティハリー』。凄まじい残酷描写と救いの無い展開、そしてド迫力のアクションを圧倒的な映像美で描き切った『チェイサー』は、韓国で500万人以上の観客を動員するメガヒット映画となった。『チェイサー』は韓国のアカデミー賞とも言える大鍾賞の主要6部門を制覇し、大韓民国映画大賞も受賞。それと共に監督のナ・ホンジンは一躍ヒットメーカーの仲間入りを果たしたのだった。

そんなナ・ホンジン監督の長編第2作が、今回ご紹介する『哀しき獣』である。

中華人民共和国吉林省の東端に位置する延辺朝鮮族自治州のある街。脱北ビジネスの盛んなこの街で、タクシー運転手のグナム(ハ・ジョンウ)はひたすら麻雀にのめり込んでいた。しかし生来の博打下手であるグナムは、今日もタクシーの売上をすべてスッてしまう。グナムは妻を韓国に出稼ぎに行かせるために多額の借金を背負っていたが、借金返済目的で始めた麻雀でさらに借金が膨らむという悪循環に陥っていたのだ。さらに出稼ぎに行ったはずの妻は音信不通となり、周囲からは「妻は男を作って逃げた」と言われる始末。一人娘は祖母と暮らしている。出口の見えない無限地獄の中で苦しむグナム。ある日麻雀で負けた際に「チョーセン野郎め」と罵られて雀荘で暴れてしまう。その自暴自棄な様子をじっと見つめる男。男は延辺一帯と韓国の密入国ルートを掌握するギャング団のボスであるミョン(キム・ユンソク)だ。ミョンはグナムにある仕事を持ちかける。それは、韓国に密入国してキム・スンヒョンなる人物を殺し、殺害の証としてその親指を持ち帰るという請負殺人だった。悩んだ末に仕事を受けるグナム。ターゲットの所在を確かめ、綿密な計画を立てて殺害に臨むグナムだったが、グナムが殺害を実行しようとしたその時、別の暗殺者がスンヒョンを殺してしまう。現場に居合わせたことから殺人容疑者として全国に指名手配されたグナムは、必死で韓国からの脱出を図るが……。

出演は前作『チェイサー』に引き続き、ハ・ジョンウとキム・ユンソク。『チェイサー』と同様に追うユンソクと追われるジョンウという構図と役割は一緒のままではあるが、視点を変えただけでここまで印象が変わるか!という目から鱗な映画になっているのだ。

ケンカは強いがやることなすことポンコツなダメ男グナムを演じるのはハ・ジョンウ。しかしこのグナムは殺人者として韓国に密入国してから思わぬ才能を開花させ、また追われる立場になってからは、追い詰められれば追い詰められるほど過剰なまでに火事場のクソ力を発揮する様に、観客はひたすらグナムを応援せざるを得ない心理状態になってく。寡黙なグナムのセリフは極限まで削られており、表情だけで訴えるハ・ジョンウの演技は見事である。

しかし本作で何よりも強烈なインパクトを与えるのは、キム・ユンソクが演じたミョン社長だ。初登場時は気のいいガハハオヤジのように見えるミョン社長だが、第3部では暴力の塊のようなその本性を露わに。韓国ヤクザの襲撃をたった一人で撃退し、部下を連れて韓国に乗り込んでからは縦横無尽な大殺戮ショーを繰り広げる。詳述は避けるが、クライマックス近くで(ありえない)ある武器で無双状態になる姿は観る者を唖然とさせる名シーンなので決して見逃さないように。触る者皆殺しまくるミョン社長は、『ノーカントリー』の暗殺者アントン・シガー(ハビエル・バルデム)のような、言ってみれば天災のような存在として描かれている。ミョン社長は全世界の映画史に残る最恐のヴィランと言って良いだろう。

他にも冷徹な韓国ヤクザのキム・テウォン、殺し屋ソンナム役のイ・チョルミンなど、すべての主要登場人物について、初登場時の印象や設定が映画の進行とともに少しずつ(あるいは突然ドラスティックに)変化していくというのもポイント。追う者が追われる者となり、強気が弱気になり、生きる意味を失っていた者が最後の生を振り絞って戦いに挑む。キャラクターの意思が映画の転換点で上手く活用されており、最初から最後まで変化の無いキャラクターは一人もいないのだ。こんな映画観たことが無い。

アクションシーンの多くは牛刀や出刃包丁、斧や鉈といった日常感溢れる、だからこそそれを使って襲われることの恐怖を身近に感じる武器を利用したもの。そしてハ・ジョンウをはじめとして登場人物が走る走る。この”逃走描写”も、ただ道路を走るだけでなく、ビルの上下への逃走、森の中の逃走、雪山の逃走、海での逃走……など書ききれないほどバラエティ豊かな”逃走描写”になっており、まったくビタ1ミリたりとも冗長感を感じることはないだろう。特にカーチェイスについては、『ブルース・ブラザース』や渡瀬恒彦の『狂った野獣』なみに大量のカークラッシュが準備されており、車が折り重なる絵面で興奮するカークラッシュマニアの諸兄も大満足するものであることを約束しよう。

140分という長い映画であり、所々に分かりづらい部分がある作品であるのは事実。しかしそれでも、新鋭ナ・ホンジンのユーモアを交えた緩急のある演出、俳優陣の熱のこもった演技合戦、二転三転する物語、疾走感溢れる逃走劇、怒涛のカーチェイス、そして凄惨なスプラッターシーンが高次元で融合した本作は、すべての映画ファンに捧ぐ大傑作なのである。公開中のナ・ホンジン監督の新作『哭声/コクソン』(こちらも大傑作!)を観る前に、是非ご覧頂きたい逸品だ。■

© 2010 WELLMADE STARM AND POPCORN FILM ALL RIGHTS RESERVED.

この記事を読む

【本邦初公開】労働者階級出身のアルバート・フィニーが自らを反映した渾身の監督&主演作『チャーリー・バブルズ』は日本未公開!?〜04月13日(木)深夜ほか

2017.04.15

清藤秀人

直近では『ボーン・アルティメイタム』(07)と続く『ボーン・レガシー』(12)で演じたドレッドストーン計画の生みの親であるアルバート・ハーシュ博士役や、『007 スカイフォール』(12)の終幕間近に登場するボンド家の猟場管理人、キンケイド役が記憶に新しいアルバート・フィニー、現在80歳。言わずと知れたイギリス王立演劇学校OBの生き残りである。一学年下のアンソニー・ホプキンスは健在だが、同級生のピーター・オトゥールはすでにこの世にはいない。

1959年に舞台デビュー直後、名優ローレンス・オリビエやヴァネッサ・レッドグレイヴ等と互角に渡り合い、翌年には映画デビューも果たしたフィニーが、最初に世界的な評価を得たのは『土曜日の夜と日曜日の朝』(60)。"怒れる若者たち"の作者として知られ、1950年代のイギリスで起きた労働者階級の苦境を台所の流しを用いて描いたムーブメント、"キッチン・シンク・リアリズム"と繫がるアラン・シリトーの原作を脚色した社会派ドラマだ。1960年代に"スウィンギング・ロンドン"が巻き起こる前のイギリスでは、このような北部の貧困地域で怒りを溜め込んで生きる若者にフォーカスした演劇や小説、TVドラマ、そして、映画がカルチャーシーンをリードしていたのだ。

"キッチン・シンク・リアリズム"と最も敏感に響き合ったのは映画で、新鋭監督たちが"ブリティッシュ・ニュー・ウェイヴ"を形成。『土曜日の夜と日曜日の朝』の監督、カレル・ライスは、その後『孤独の報酬』(63)を製作し、同作の監督、リンゼイ・アンダーソンは『If もしも…』(68)を発表し、トニー・リチャードソンは『蜜の味』(61)、『長距離ランナーの孤独』(62)に続いて、再びムーヴメントの旗頭的スター、アルバート・フィニーを主役に迎えて『トム・ショーンズの華麗な冒険』で第36回アカデミー作品賞を奪取する。それは"ブリティッシュ・ニュー・ウェイヴ"がハリウッドをもその大きなうねりの中に巻き込んだ瞬間だった。

前置きが長くなった。『チャーリー・バブルズ』はその後、イギリス演劇界を飛び越え、ハリウッドを起点に華々しく活躍することになるアルバート・フィニーが、かつて身を以て体験した"ブリティッシュ・ニュー・ウェイヴ"に思いを馳せつつ挑戦した、最初で最後の監督(&主演)作品である。

主人公のチャーリーは人気作家として名声を確立しているものの、同じ成功者たちが集う社交クラブでメンバーが交わすビジネストークには心底辟易している。そこで、チャーリーは友達のスモーキー(後に『オリエント急行殺人事件』(74)でポワロ役のフィニーと探偵ハードマン役で共演しているコリン・ブレイクリー)と周囲がどん引きなのも気にせず頭から食べ物をぶっかけ合い、そのまま通りを闊歩し、デパートで買ったラフな服に着替えた後、プールバーで玉を突き合い、パブで一杯引っ掛ける。チャーリーがいかに現在の生活に退屈しているかをデフォルメして描いた若干奇妙で強烈な導入部だ。

この後、チャーリーは秘書のエリザベス(なぜかブレイクスルー前のライザ・ミネリ)を成金の象徴のようなロールスロイス/シルバークラウドⅢの助手席に乗せ、ロンドンから完成したばかりのハイウェイ、M1に沿って一気に北上していく。向かう先はチャーリーの故郷であり、"ブリティッシュ・ニュー・ウェイヴ"の舞台であり、同時に、自身も労働者階級に生まれ育ったフィニーのホームタウンであるマンチェスターだ。つまり、今や(当時)若き演技派俳優として未来を約束されたフィニーが、チャーリーを介してあえて失った過去に向けて舵を切った疑似自伝的ストーリー、それが『チャーリー・バブルズ』なのだ。

久々に故郷の土を踏んだチャーリーが、果たして、その目で確かめたものは何だったのか?そこで描かれる変わらぬ厳しい現実と、たまにしか帰還しない訪問者としてのチャーリーの間に横たわる隔たりに、監督、または俳優としてのフィニーのジレンマを感じ取ることは容易い。むしろ、"ブリティッシュ・ニュー・ウエイヴ"を牽引した監督のほとんどが一流校オックスブリッジの卒業生であり、その他人事のような視点が、結局この潮流を1960年代後半で途絶えさせた原因だったことを考えると、結果的に、アルバート・フィニーこそが労働者の光と影を身を以て体現できる数少ない生き証人だと今更ながら痛感する。製作時、当の本人は想像だにしてなかっただろうが。

これを機にイギリスに於ける階級社会の問題点をさらに膨らませると、今やかの国では演劇学校の月謝が高騰し、もはやワーキングクラス出身の俳優志望者たちは夢を捨てざるを得ない状況に陥っているとか。それは、一昨年のアカデミー賞(R)でオックスブリッジ卒業生のエディ・レッドメインとベネディクト・カンバーバッチが主演男優賞候補に挙がった時、労働者階級出身の名女優、ジュリー・ウォルターズがメディアにリークしたことで一躍注目された話題だ。一説によると、労働者階級出身のスターはジェームズ・マカヴォイを最後に登場していないとか。それが事実だとすると、映画ファンはもう2度と第2のショーン・コネリーやマイケル・ケインや、そして、アルバート・フィニーに会えなくなるということだ。3人ともまだ健在だが。

そんなことにまで思いを至らせる『チャーリー・バブルズ』だが、何と日本では劇場未公開。フィニーは初監督作品を自ら主宰するMemorial Enterprisesで製作を請け負い、配給元としてハリウッドメジャーのユニバーサルを迎え入れる等、万全の体制で臨んだものの、映画がイギリスとアメリカで公開されたのはクランクアップから2年後の1968年だった。チャーリーの妻を演じたビリー・ホワイトローが英国アカデミー賞と全米批評家協会賞の助演女優賞に輝き、レビューでも高評価を獲得したにも関わらずだ。結果、フィニーはその後再びディレクターズチェアに腰を沈めることはなかった。この映画のためなら得意ではないキャンペーンも精力的にこなすつもりでいたフィニーだったが、出席を予定していた第21回カンヌ映画祭が、政府の圧力に屈した映画祭事務局に抗議するジャン=リュック・ゴダールやフランソワ・トリュフォー等、ヌーベルバーグの監督たちによる抗議活動によって中止に追い込まれるという不運にも見舞われる。後に、この映画祭粉砕事件はカンヌ映画祭に"監督週間"という新規部門を作るきっかけになり、ここから多くの新人監督たちが羽ばたいていったことを考えると、同じく監督を目指したフィニーにとっては皮肉な結果と言わざるを得ない。

しかし、『チャーリー・バブルズ』を観れば分かる通り、階級社会を果敢に生き抜いてきた骨太の個性とユーモア、そして、溢れる人間味は、彼の演技と無骨な風貌を介して永遠に生き続けるもの。何しろ、妖精オードリーを劇中で"ビッチ!"と蔑んだのは(『いつも2人で』67)、後にも先にもフィニーだけなのだから。■

© 1967 Universal City Studios, Inc. Copyright Renewed. All Rights Reserved.

この記事を読む

【本邦初公開】これが日本未公開で未ソフト化なんておかしくないですか!?な文句なしの娯楽作!「ウェルメイド」とはこういうことさ〜『ゲティン’ スクエア』〜04月20日(木)深夜ほか

2017.04.05

飯森盛良

今回4月にお送りする、ザ・シネマが買い付けてきた激レア映画全3本は、どれも本邦初公開ですが、そのうちここではサム・ワーシントン主演のオーストラリア産クライム・ムービー『ゲティン’ スクエア』をご紹介させていただきます。

のっけからいきなり武装強盗シーンで始まるこの映画。目出し帽をかぶった犯人数人組がショッピングモールの事務所を襲います。従業員の給料を奪おうというのです。そこに一発の銃声が。強盗の一人が撃たれました。そいつを背負い、現金もバッグに詰め、一味はワンボックスカーに撤収。急発進させた車内で撃たれた男の死亡が確認されます。死んだのはジョニー。「どっちみち廃人だったしなコイツ」と犯人の一人が吐き捨てます。

ここで場面が切り替わり、刑務所の鉄条網がアップで映って「GETTIN’SQUARE」とタイトルが入ります。時制が6ヶ月前にさかのぼりました。結末を最初に見せて「どうしてこうなった!?」を逆にたどっていく構成です。ここまでが5分強のタイトルバック。テンポの良い編集と音楽使い、オーストラリア映画らしい抜けのいい風景ショット、つかみはOK!この監督は上手いぞ!

監督はジョナサン・テプリツキーという人で、誰かと思ったら『レイルウェイ 運命の旅路』(2013)撮った人でした。あの映画、「“反日”映画だ!」なんて一部で言われましたが全然そんなことはなく、むしろ若干反米か?ぐらいの反イラク戦争映画、実に良くできた豪英合作の反戦映画でした。「拷問はイカンぞ!」というね(トランプさん聞いてる?)。日本で紹介されることの少ない監督ですが、確かな技量を持っている人と見た。

閑話休題。さかのぼること半年前、ジョニーと本作の主人公バリー(彼も強盗グループの一員です)はそのムショに服役中でした。バリーは仮釈放を認めてもらおうと何度も査問会に訴えてきたけど却下され続け、今回もまたダメ。彼は殺人罪で懲役12年。しかしそれは冤罪で、汚職刑事に供述調書を捏造されたからで、真犯人は別にいるんだ、と一貫して主張してきたのですが、その名前を「俺はチクリはやらない」と頑なに黙っているため、聞き入れてもらえないのです。

この主人公バリーを演じるのがサム・ワーシントン。2009年の『アバター』&『ターミネーター4』、その後の『タイタンの戦い』&『タイタンの逆襲』等で今やすっかりおなじみのハリウッド・スターですが、本作の本国公開は2003年。彼のキャリアでも初期の頃にあたります。バリーは、主張している通り実際に無実で、ムショに入れられたのは本人曰く「しょんべん漏らしてたぐらいガキだった」歳。それでも「チクリはしない」と仁義を貫いて早8年という、愚直で朴訥な男です。サム・ワーシントンの好演が光ります。

しかし!そんな主役を完全に喰っちゃう珍演を見せるのが、ジョニーを演じるデヴィッド・ウェンハム(ウェナムと表記されることも)です。『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズのファラミア(ボロミアの弟で父デネソール侯から目の仇にされていた次男)で知られる俳優です。リスさん/ウサギさん系ルックスからは想像もできないバっキバキの腹筋を披露した『300』シリーズ、逆にルックス的にはこっちの方が似合う『ヴァン・ヘルシング』でのコメディリリーフ的ヘタレ修道士役も印象に残ってはいるものの、いかんせん脇も脇…。でも本作でのジョニー役は、それらと比べて役が大きくて準主役級。決して悪人ではないんだけれど頭があまりにも悪すぎて人生に支障をきたしちゃってるジャンキー、という忘れがたいDQNキャラに命を吹き込んだウェンハムは、この年のオーストラリア各映画賞で男優賞を総なめにするほどの高い評価を得ました。必見です!

このジョニーがまず仮釈放されます。査問会で珍しくまっとうなことを言い(劇中で彼がまともなことを言うのはここだけ)、それが委員たちにまぐれで好印象を与えたのです。バリーは例によって真犯人を明かさなかったため申請を棄却されますが、しかし彼もその直後、母親が病死し(彼はいつも家族写真を眺めて懐かしがっていたのですが死に目に会えず…)、独り未成年の弟が実家に遺されてしまったために、急きょ仮釈放が認められます。

獄中でバリーとジョニーが最後に言葉を交わした時、2人はGET SQUAREを固く誓い合います。GET SQUAREとは「堅気になる」という意味で、何度も何度もセリフに出てくる、本作劇中の最頻出イディオム。今となっては、しっかり者で常識人のバリーが、麻薬常用で脳がすかすかスポンジ状になっちゃったとしか思えないラリパッパのジョニーの面倒を見てやってるような保護・被保護の関係ですが、もとはと言えば、ガキで入所したバリーにジョニーがあれこれ世話を焼いてやったという過去があり、それをバリーはいまだに恩義に感じていて、今も2人は厚い友情でむすばれたダチ公同士なのです。

そして最後の1人。3人目の主要キャラクターが、レストラン・オーナーの成り金おやじダレンです。演じるのは「ハリポタ」でワームテール役だった人ティモシー・スポールさん。本作の舞台となるオーストラリア東岸ゴールドコーストのサーファーズパラダイスという土地で、「テキサス・ローズ」という場違いな悪趣味全開アメリカン風ダイナーを営んでいます。ウエイトレスは全員露出度の高いカウガールのエロ制服を着せられており(牛革白黒模様ブラ×フリンジ付きリンリンランラン風インディアン革ミニスカ)、そして歳の離れた奥さんはと言うと見事に金髪巨乳のビッチ。まごうかたなきTHEトロフィー・ワイフですな。『ウルフ・オブ・ウォールストリート』におけるマーゴット・ロビー的な。

バリー、ジョニー、ダレン、全員GET SQUAREしたいと思っている前科者たち。中でもダレンは、流行らないレストランのオーナーとして一応は成功しており、すでにGET SQUAREをほぼ達成できていて、違法なことから完全に足を洗いたいと願って万事において自重している妻子持ち。バリーとジョニーはムショを出たてで、堅気としての人生を今まさにスタートさせたく思っている。でも、そう簡単にはいかない。世間が受け入れてくれないのです。

バリーは、いくら冤罪を主張していても結局「殺人罪で8年服役していた」という“前科”が付いて回っちゃいますから、どこも雇ってくれません。ムショでは調理場担当として調理師スキルを習得しており、しかも腕も良いのですが、誰も雇わない。

ジョニーはアホすぎて出所後もトラブルを自ら次々と招きよせちゃいます。堅気になりたいと本気で思っていることは確かなのですが、社会常識が無さすぎてその方法が彼にはわからない。

ダレンはと言うと、カネを任せていた会計士が特捜部に目をつけられたトバッチリで、資産を特捜に差し押さえられそうになります。彼が築いてきた資産の元手となったのは大昔に彼が銀行詐欺を働いて得たカネで、その件ではちゃんと服役してキッチリお務めも済ませており、シャバに出てきてからあくまで運用で蓄財してきたのですけど、それを全額没収され、しかもその資産運用がマネーロンダリング行為にあたるとして、その容疑で久しぶりに逮捕されそうという絶体絶命の立場に。

堅気として真面目に生きたくてもそうさせてくれない世知辛い世の中で、どんどん彼ら3人はのっぴきならないシチュエーションに追い込まれていくのです。

そこから、どう最後の(最初の)武装強盗のシーンに話がつながっていくのか!?というお話なのですが、いゃあ、シナリオよく出来ているんですわ。まず脚本が良い!そして演出が良い!ウェンハムも良い!舞台が良い!サーファーズパラダイスの風景が良い!おまけに音楽使いまでが良い!これサントラ欲しくなる映画ですよ。グルーヴ・アルマダの「Easy」、「チョレえ!チョレえ!いま思い返せば超チョロかった!」と何度も繰り返すだけの、もう「ゴッキゲン!」としか評しようのない当時流行ビッグビートの歌が、クライマックス→エピローグ→エンドロールにかけてフルコーラスでかかるのですが、ここのBGMとあいまったラストのガッツポーズ感は、まさしく痛快無比!!!!!!!!

これだけはネタバレを何卒お許しいただきたいのですが、この映画、追い込まれた男どもの痛快きわまりない大復讐劇なのです。GET SQUAREには「仕返しする」、「恨みを晴らす」という意味も別にあって、この映画のタイトルって実はWミーニングになっていて…いや、もうこれ以上は何も申しますまい。あとはぜひとも本編をご覧ください。実に良く出来た娯楽映画で、「こういうのってあんまし趣味じゃないんだよね…」というクセもなくて万人向けで、洋画チャンネルの編成マンとしては自信をもって視聴者の皆さんにお薦めできるタイプのコンテンツであります!■

© 2003 Universal Pictures. All Rights Reserved.

この記事を読む

【本邦初公開】東西冷戦下のモスクワで育まれるイデオロギーを超えた男女のささやかな愛。当時のロシアを知る映画ライターが作品の魅力と知られざるソ連の素顔に迫る!〜『ペトロフカの娘』〜04月27日(木)深夜ほか

2017.04.02

なかざわひでゆき

出演はゴールディ・ホーンにハル・ホルブルック、アンソニー・ホプキンス。そして監督は、以前にここでもご紹介した切ない系青春映画の傑作『愛すれど心さびしく』(’68)の名匠ロバート・エリス・ミラー。この顔ぶれにして、なぜか今まで日本では劇場未公開。それどころかテレビ放送やソフト発売すらされていなかった幻の作品が、この『ペトロフカの娘』(’74)である。

ペトロフカとは、ロシアのモスクワ中心部にある大通りのこと。ネタバレになりかねないので深くは言及しないが、ここには名前の由来となったヴィソコ・ペトロフスキー修道院やロシアン・バレエの殿堂ボリショイ劇場、そして権力の象徴たるモスクワ警察署が存在し、今では高級ブランドのブティックが軒を連ねるショッピングストリートだ。

実は筆者、このペトロフカ通りから徒歩で15分くらいの場所に住んでいた。時は’68年~’72年、そして’78年~’83年。大手マスコミのジャーナリストだった父親がモスクワ特派員として2度に渡って赴任し、家族ともども暮らしていたのだ。当時はまだ東西冷戦の真っ只中。ソビエト連邦はブレジネフ書記長の政権下にあった。そんな鉄のカーテンの向こう側を知る人間として、本作はいろいろな意味で興味深い映画だ。

ストーリーは東西の壁に阻まれた男女の悲恋ドラマである。主人公は米国新聞社のモスクワ特派員ジョー(ハル・ホルブルック)。妻に先立たれたばかりの彼は、現地の友人コスチャ(アンソニー・ホプキンス)を介してオクチャブリーナ(ゴールディ・ホーン)というロシア人女性と知り合う。自由奔放にして天真爛漫。口を開けば歯に衣着せぬ物言いだが、やたらと尾ひれや背びれを付けるので、何が本当で何が嘘なのかよく分からない。仕事もなければモスクワの居住許可証もないが、政府高官をはじめとする男たちの間を渡り歩いて逞しく生きている。ゴールディ・ホーンのコケティッシュでキュートな不思議ちゃんキャラがなんとも魅力的だ。

ちなみに、オクチャブリーナとはロシア語の10月、オクチャーブリ(Октя́брь)に由来する名前。10月といえばソビエト政権樹立のきっかけとなった十月革命。それゆえ、男ならオクチャーブリン、女ならオクチャブリーナと名付ける親がソビエト時代は多かった。ただし、ロシア語ではアクセントのないOをアと発音するので、厳密に言うと10月はアクチャーブリ、ヒロインの名はアクチャブリーナと発音すべきなのだが、本作ではセリフも字幕も英語読みとなっている。

で、そんなオクチャブリーナに振り回されつつも、いつしか強く惹かれていくジョー。当局の目をかいくぐっての異文化交流がやがて恋愛へと発展していくわけだが、しかしそんな2人の間に厳格なソビエトの社会体制が立ちはだかる…という筋書きだ。

原作は1971年に出版された同名小説。著者のジョージ・ファイファーは本来ノンフィクション作家で、ソビエト時代のロシアに関する著書も数多い。本人が実際にどれだけ現地へ足を運んだことがあるのかは定かでないが、ある程度の正確な知識や情報を持っていたであろうことは、この映画版を見れば想像に難くない。とはいえ、原作と映画は基本的に別物と考えるのが妥当だと思うので、ここではあくまでも映画版に焦点を絞って話を進めていこう。

まず、本作に登場するモスクワの風景や街並みが明らかに本物と違うのは仕方あるまい。なにしろ、ソビエト体制の矛盾に斬り込んだ内容なので、当時のモスクワでの撮影は絶対に不可能だ。選ばれたロケ地はオーストリアのウィーン。マット合成で赤の広場を背景に差し込むなどの工夫は凝らされているものの、建築様式の違いなどは見た目に明らかだ。それよりも筆者が少なからず違和感を覚えたのは、主人公ジョーとロシア人コスチャの友人関係である。当時のソビエトで外国人と現地人が交流することは別に違法ではなかったものの、現実には限界があったと言えよう。特に現地人にとってはリスクが高い。なぜなら、万が一の時にスパイの嫌疑をかけられる可能性が生じるからだ。特に主人公ジョーのようなジャーナリストには、KGBの尾行が付くことも十分に考えられる。筆者の父親も日頃から尾行は意識していたようだし、実際に自宅アパートの電話は常時盗聴され、通りを挟んだ向かい側のアパートからも部屋が監視されていた。本作の場合、当時の社会状況や主人公の職業を考えると、現地人のアパートへ気軽にふらりと立ち寄る彼の行動は軽率だ。

なので、西側から来た外国人が日常的に付き合う現地人となると、仕事の一環を兼ねての政府関係者か、もしくは当局から派遣された外国人専用のメイドや秘書(人材派遣センターはKGBの管轄で、彼らは派遣先で見聞きしたことを報告していた)などにおのずと限られてしまう。と考えると、ジョーとコスチャの親密な友人関係は、決してあり得ないとは言わないまでも、あまり現実的ではない。

その一方で、オクチャブリーナがジョーの住む外国人専用アパートを訪れる際、塀を乗り越えて裏口から侵入するというのは結構リアルな描写だ。当時、モスクワ市内には外国人専用アパートが何か所もあり、その正門にはミリツィアと呼ばれる武装した民警兵士が常駐していた。居住者はもちろん顔パスだが、現地人はそこで許可証をチェックされる。なので、オクチャブリーナのように一見すると無茶な手段も仕方ないのだ。

ちなみに、筆者の父親にも現地民間人の友人はいた。その方は日本語が話せたので、電話連絡は全て日本語で。自宅へ招くときは疑われないよう、外国人の泊まる高級ホテルで落ち合い、父の運転する自家用車で正門からアパートへと直接入った。さすがに外国人ナンバーの車まではミリツィアもチェックしないからだ。そういう意味では、意外と緩いところもあったのである。

実際、当時のソビエトの市民生活は、外から想像するよりも遥かにのんびり平穏だった。もちろん、日本ではあり得ないような制約は多かったし、言論や移動の自由も全くないし、文化的にはだいぶ遅れているし、生活レベルも高いとは言えなかったものの、その一方でモスクワ市内に点在するルイノックと呼ばれる市場では新鮮な肉や野菜が沢山揃っていたし、有能でも無能でも誰もが平等に一定の給料を貰えるし、不祥事さえ起こさなければ仕事をクビになることもない。とりあえず体制に盾ついたりせず、贅沢を望んだりしなければ、それなりに楽しく生活できたのだ。建前上は民主主義国家として市場経済の導入された現在のロシアで、ソビエト時代を懐かしむ声が多い理由はそこにある。

そうやって振り返ると、本作で描かれるモスクワの市民生活はけっこう正しい。とはいえ、ちょっと時代的に古くも感じる。例えば本作ではジャズが当局から禁止されていて公衆の面前で演奏することが出来ないとされているが、しかしそれは’50年代までのこと。’60年代以降は大規模なジャズ・フェスティバルも各地で開かれていたし、当局の認可するジャズクラブも存在した。’75年にソロ・デビューした女性歌手アーラ・プガチョワはジャズやロック、R&Bなどを積極的に取り入れてロシアの国民的大スターとなったし、彼女に多くのヒット曲を提供したラトヴィア出身の作曲家レイモンズ・パウルスは’60年代から活躍するジャズ・ミュージシャンだった。’70年代には西側の流行音楽も数年遅れで入っており、例えば’74年にはTレックスのレコードも正規版でリリースされている。なので、本作は『ニノチカ』(’39)の時代辺りでストップしたソビエト観の基に成り立っているとも言えよう。

その一方で、本作は当時の多くのハリウッド映画に登場したような、体制側に洗脳されたロボットのような人間、死んだような目でクスリとも笑わない陰鬱な人間としてではなく、アメリカ人と何ら変わることない等身大の人間として、ロシア人を描いている点は特筆に値する。実際に昔からロシア人は陽気で大らかで人懐っこい人が多かった。劇中に出てくる政府高官のように、お堅い役人でもいったん仕事を離れると気さくだったりする。その点はまさにその通り!といった感じだ。

ちなみに、劇中では役人や警察への賄賂としてアメリカ製のタバコが使われているが、他にもいろいろと賄賂に有効なものはあった。筆者の父親がよく使っていたのは日本航空の水着カレンダー。あとは、ひっくり返すと女性の水着が消えてヌードになるボールペンも効果抜群だったので、西側へ旅行した際にはまとめ買いしてきたものだった。やはり世の東西を問わず人間はスケベなのだ。

モスクワ市民のささやかな日々の営みを、時に瑞々しく、時に爽やかに、そして時に切なく描くロバート・エリス・ミラーの演出も素晴らしい。ラストへ向けての抒情感溢れる哀しみなどは、まさしく彼の真骨頂。そういえば、先述した筆者の父親の友人は、とある事件を起こして当局に逮捕されてしまった。実は生活の足しにと現地通貨のルーブルを、うちの両親がこっそりドル紙幣に両替してあげていたのだが、どうやら彼はそれを闇市で転売していたらしく、KGBのおとり捜査に引っかかってしまったのだ。その煽りでうちの父親はスパイ容疑の濡れ衣を着せられ、共産党機関紙プラウダでも報じられた。たまたま本社から帰国の辞令が出ていたので、我が家に関しては大事に至らなかったのだが、父の友人は強制労働送りになったはずだ。あの日、彼の奥さんが泣いて取り乱しながら我が家に電話をかけてきた。ほっそりとした華奢な体に憂いのある瞳の、とても美しい女性だった。筆者は息子さんとも仲が良かった。あの一家は今どうしているだろうか。本作の哀しいラストを見ながら、ふと思い出してしまった。■

© 1974 by Universal Pictures. All Rights Reserved.

この記事を読む